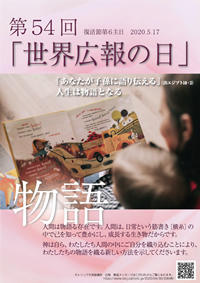

行事風景

あの日の誓い

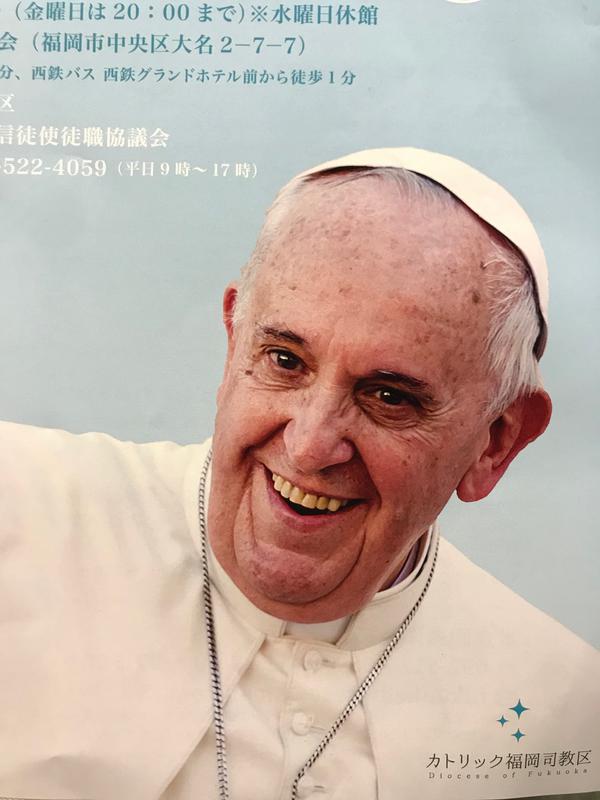

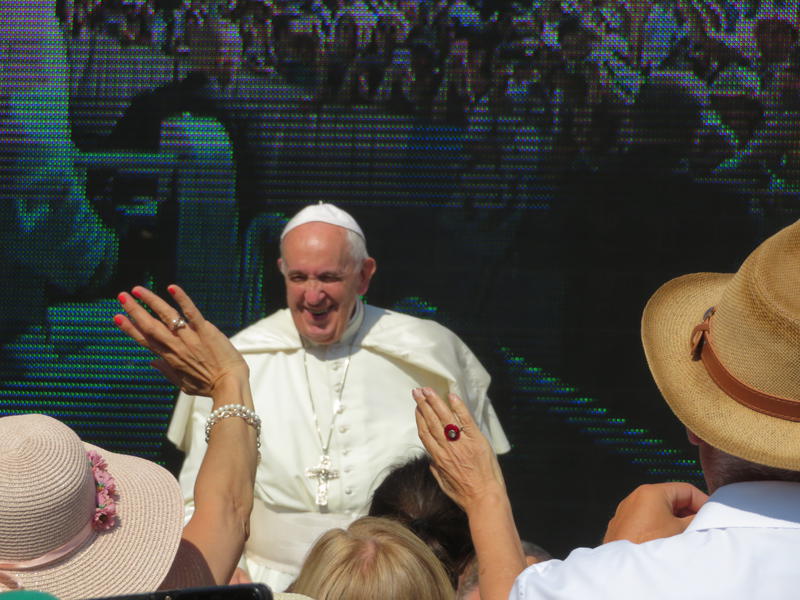

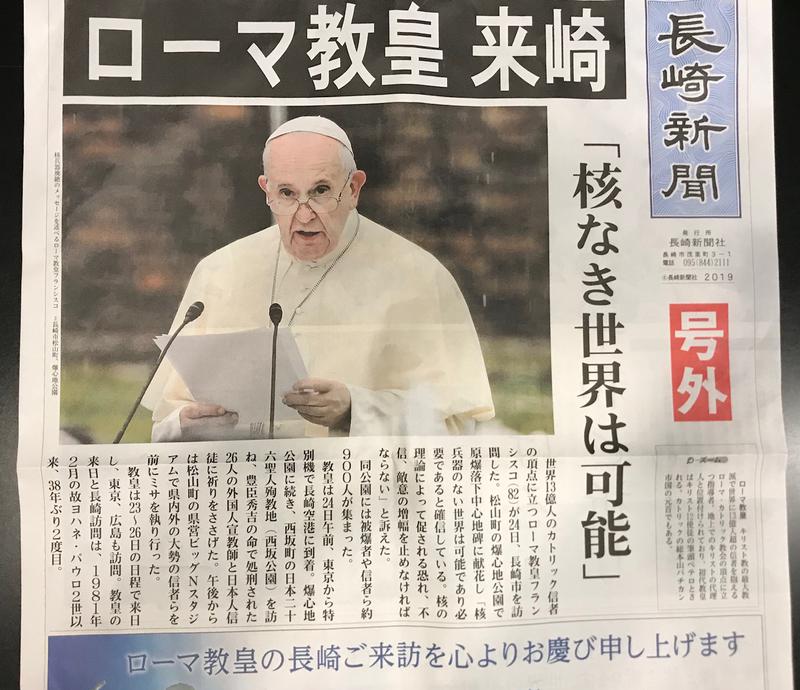

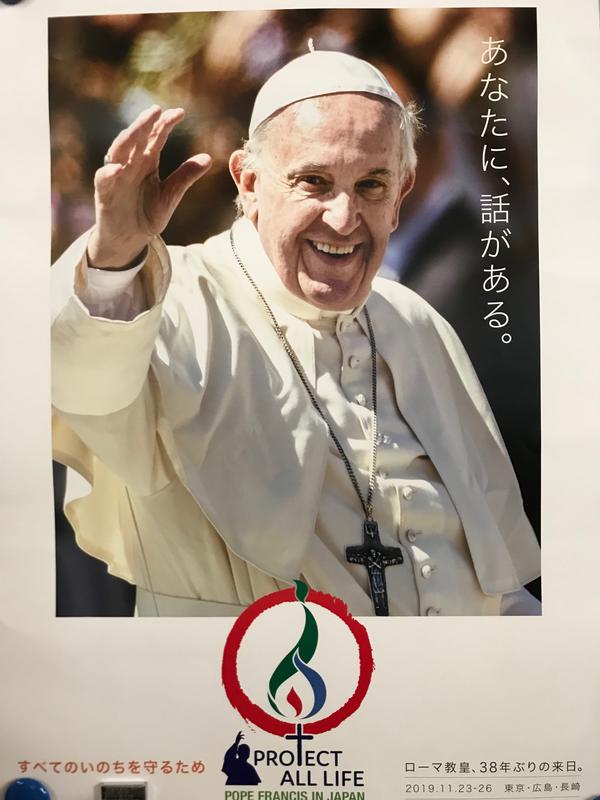

教皇様が日本に来てくださり、長崎でごミサに与った2019年11月24日のことは皆様もいまだ鮮明な記憶として残っているでしょう。

.

現在のコロナ禍においては信じられないような密集具合です。

当日の長崎県営スタジアムには3万人の信徒が集まり、パパ様のお姿に熱狂しました。

COVID19という正式名称は、コロナウィルス感染症2019の略です。

つまり、2019年のこの教皇様の来日の際にはもうウィルスがまん延を始めていたのです。

事実、このタイと日本への旅の後は教皇様は外国訪問を控えられ、2021年3月のイラク訪問が久しぶりの旅となりました。

このパパ様の訪日の目的として日本の司教団が意図していたのは次のポイントでした。

◆被爆地からの平和メッセージ

◆東日本大震災の被災者へのことば

◆若者へのメッセージ

◆諸宗教対話

◆福音宣教への鼓舞

これらのことが挙げられていました。

メインテーマとして掲げられたことば「すべてのいのちを守るため」は、回勅『ラウダート・シ』の中の祈りの言葉から引用されました。

すべてのいのちを守るために、人間一人ひとりの尊厳を守ることと同時に、環境も大切にしなければならないという教皇様のお考えを表していると思います。

現在のウィルスのパンデミックは、環境破壊の影響にも起因しているのかもしれません。

2016年に日本でも販売されたこの回勅で教皇様が警鐘を鳴らしていた問題の結果とも考えられます。

わたしたち皆がともに暮らす家である地球は、身勝手な人間の暮らしによって蹂躙されています。

その苦しみが未知のウィルスとなってカタチとなり湧きあがり、瞬く間に広まり、皮肉にも「わたしたちの暮らす星はひとつ」であることを今さらのように思い知らされています。

ウィルスの脅威は、経済、環境、他国との関係といった多くの問題、これまでも世界が抱えていた問題をより大きな規模でわたしたちに突きつける結果となっています。

教皇様の来日を単なる思い出、スーパースターを生で目撃したあの日、といった記憶で眠らせていませんか?

あの日、わたしたち信徒は誓ったはずです。

キリスト者としての自分の使命を、各々が様々な形で心に浮かべていたはずです。

わたしの誓いは、少しずつですが、努力して継続しています。

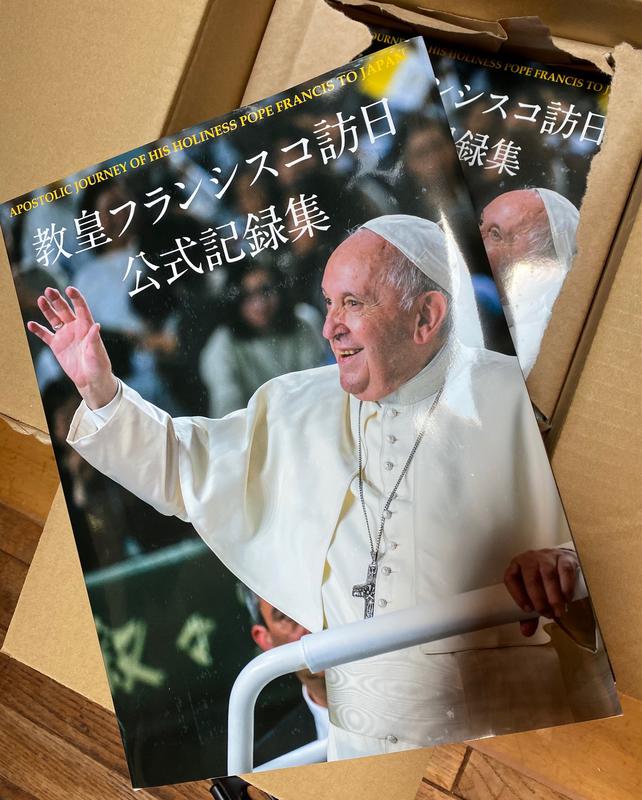

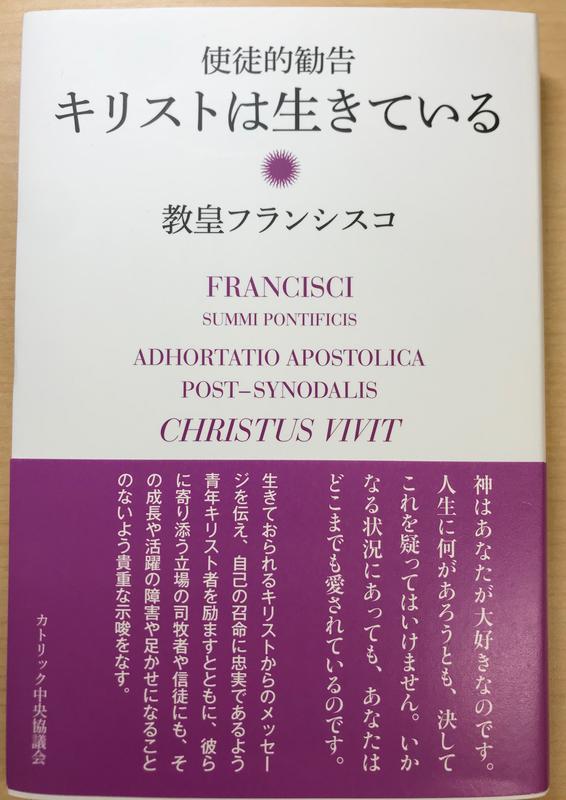

中央協議会から、訪日公式記録集が発行されました。

大人買い(箱買い)しました。

あの日の誓いを思い起こすためにも最適なツールです。

なのよりも、全く聞き取れなかったスペイン語でのお説教や、全日程の中で各所でお話になったこと全てが翻訳されて掲載されていますので、ゆっくりとパパ様のお話を読むことができます。

ぜひこの機会に、1年半前の記憶を呼び覚まし、あの日のパパ様への誓いをさらに強い決意としてみませんか?

教皇フランシスコ、長崎へ。(2019.11.25の記事)

http://www.kurume-catholic.jp/blogs/blog_entries/view/11/763b7816f574e7f187df6ce9701066d2?frame_id=16

互いを認め合う世界

台湾へのワクチン提供に関する一連のニュース、涙が出ました。

純粋なお互いへの思いやりだと信じたいと思います。ワクチン外交などという報道もありましたが、、、。

宗教間、人種間の対立が世界各地で長い間続いています。

わたしはよくNetfrixで外国のドラマを観ますが、偶然なのか現在の世界情勢を鑑みた意図で配信が多いのか、最近よくイスラエル発のドラマが目に留まります。

イスラエルが製作しているので仕方ありませんが、例えばイラクへの諜報活動が正当性をもって描かれていたり、ハマスが起こす終わりのないテロへの闘いであったり、ハラハラドキドキで(誤解を恐れず書くと)面白いドラマばかりです。

ですが、ハリウッドのありえない設定のアクション映画と違い、おそらくかなり現実に近いストーリーばかりでしょう。

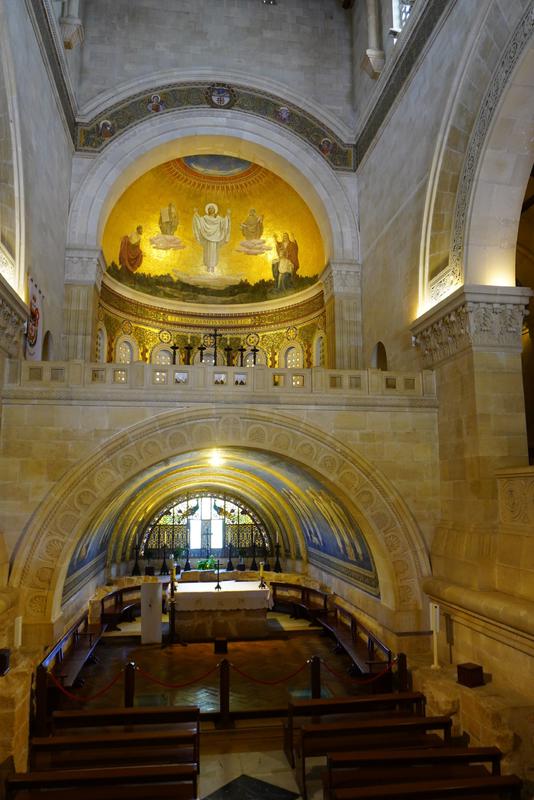

除酵祭の第一日、すなわち過越の小羊を屠る日、弟子たちがイエスに、「過越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。

そこで、イエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。

「都へ行きなさい。すると、水がめを運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入って行く家の主人にはこう言いなさい。

『先生が、「弟子たちと一緒に過越の食事をするわたしの部屋はどこか」と言っています。』すると、席が整って用意のできた二階の広間を見せてくれるから、そこにわたしたちのために準備をしておきなさい。」

弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われたとおりだったので、過越の食事を準備した。

一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。「取りなさい。これはわたしの体である。」また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして、イエスは言われた。「これは、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である。

はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ぶどうの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。」一同は賛美の歌をうたってから、オリーブ山へ出かけた。

(マルコ14・12~16,22~26)

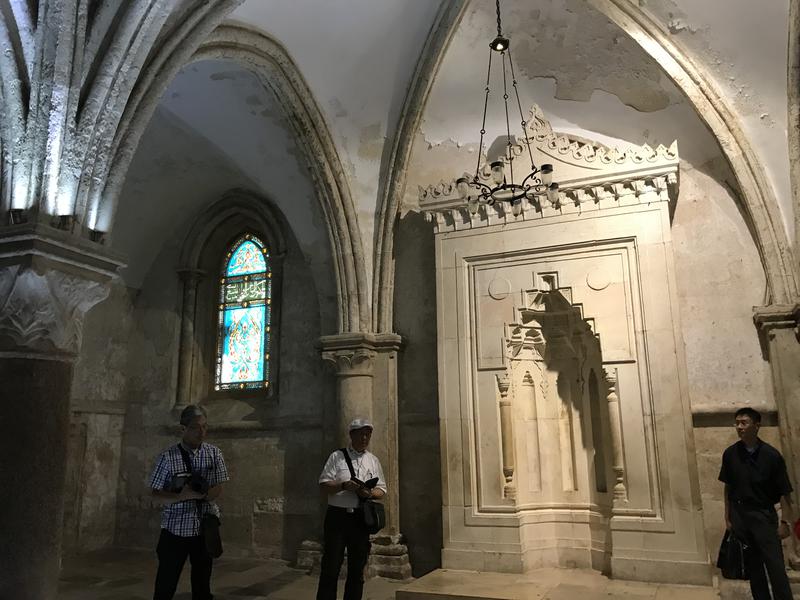

オリーブ山の上から見たエルサレムの神殿です。

建物は違ったとしても、山から神殿を望む眺望はイエス様が目にされた様子と同じはずです。

キリスト教徒がイエス様が過ごされたとして大切に考えているオリーブ山は、ユダヤ教徒にとっても最後の審判の日に神が現れ、死者がよみがえる場所とされている聖地です。

左に並んでいる石棺はユダヤ教徒の墓で、右奥に見えるのはイスラム教のドームです。

ここがその場所であると言われている最後の晩餐の部屋の南側の壁には、イスラム教の聖地・メッカの方角を示すミハブ(Mihrab)があります。

(上の写真の壁の窪み)

ユダヤ教の聖地のひとつに数えられているダビデ王の墓(King David's Tomb)の上の階にあります。

(下の写真がその墓。ユダヤ教の聖地なので、男性はキッパか帽子、女性はスカーフで頭を覆う必要がありました。)

実際には十字軍の時代に再建された部屋ですが、わたしたちキリスト教の信者が聖地だと思っている建物は、ユダヤ教徒にとってもイスラム教徒にとってもそれぞれの重要な意味が交差する聖なる場所なのです。

同じようなことは聖書のあちこちに見ることができます。

例えば、フランシスコ会訳の聖書のコヘレトの解説を抜粋してみると。

「古代ユダヤ教とキリスト教の伝承は、ソロモン王を著者としてきた。今日では、彼の時代のものではなく偽名を用いて書いたものと考えられている。

本書が書かれたのは、前250年から前200年までの間である。パレスチナの植物やエルサレムの街と神殿の描写からして、パレスチナで書かれたと考えられる。」

パレスチナという国は現在の世界地図にはありません。

イスラエルの中では、パレスチナ自治区は壁で覆われています。

バベルの塔を建設しようとしてバラバラの言葉で世界に散らされることになった 人間は、もう一つになることはできないのでしょうか。

ひとつの聖地を奪い合い、歴史的対立を繰り返しています。

この人間の争いに終わりはあるのでしょうか。

イスラエル、とくにエルサレムの城壁で囲まれた旧市街は3つの宗教の聖地という意味で大変貴重な存在です。

互いを認め、互いの宗教を尊重してきたからこそ世界中から人々が安心して巡礼に訪れていたのです。

イスラエルが世界平和の象徴となることができれば互いを認め合う世界が実現するかもしれない、というのは単純すぎる夢ですが、巡礼で訪れたものの願いです。

父を信じる教え

併設する聖母幼稚園の園児たちによって、聖母祭が静かにお祝いされました。

緊急事態宣言の延長に伴い、久留米教会の閉鎖期間も6月20日まで続くことになりました。

そうした中,こうして園児たちが教会で祈りの時間を教えてもらっていることはとても嬉しいニュースでした。

.

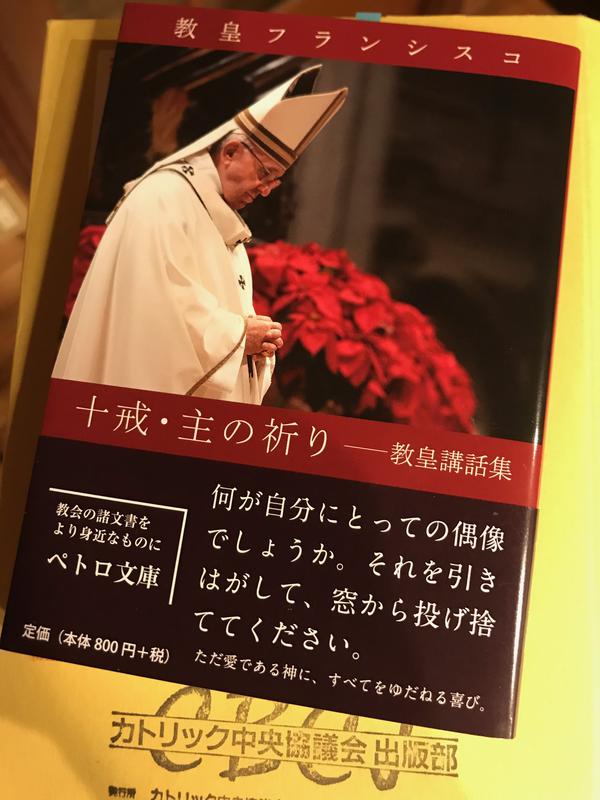

よくここに、教皇様のメッセージをご紹介させていただいています。

以前、どのようなことを書いていくかについて宮﨑神父様とお話していた時に

「教皇がどのようなメッセージを発信しているか、ぜひ紹介してみなさい。

教皇の考えや教えを信徒が知ることも大切なことだから。」

そうおっしゃったことがきっかけです。

教皇フランシスコが5月24日、バチカンの広報省・バチカン放送局を訪問、というニュースがありました。

「この席で教皇は、教会のメディアの仕事に関わる人々に感謝を述べ、どれだけ多くの人にイエスのメッセージが届いているかを常に意識しながら、これからも仕事に励んでほしいと述べられた。」

わたしはイエス様のメッセージを発信する末端に過ぎませんが、こうして情報を発することの責任を痛感させられました。

シラ書の51章とマタイの28章はとても好きな箇所です。

今週の聖書朗読の部分です。

わたしは、あなたの名を絶え間なくたたえ、

感謝をこめて賛美の歌を歌おう。

わたしの祈りは聞き入れられた。

あなたはわたしを滅びから救い出し、

苦難から助け出してくださいました。

それ故、わたしは、感謝をこめてあなたをたたえ、

主の名をほめたたえよう。

(シラ書51・11~12)

.

そのとき、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。

そして、イエスに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。

イエスは、近寄って来て言われた。

「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。

だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。

彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。

わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」

(マタイ28・16~20)

.

シラ書が書かれた背景にはバビロン捕囚という最大の艱難が。

福音書の背景にあるのはイエス様の教えを全世界に広めるという使命が。

そして今日、わたしたちには苦難が与えられ、忍耐と優しさが求められています。

信仰があるだけでは克服できません。

身近にいる信頼できるキリスト者、司祭、教皇様の教えに耳を澄ませましょう。

父を信じる教えに耳を傾けましょう。

.

良い時も悪い時も、どんなときにも神を賛美することができることを、聖人たちはわたしたちに教えてくれます。

神は忠実な友だからです。

神は忠実な友であり、神の愛は決して弱まりません。

これこそが賛美の基盤です。主はつねにわたしたちの近くにおられ、待っていてくださいます。

「主はあなたの近くにおられ、あなたが自信をもって前進できるようにしてくださる守り手です」と言う人もいます。

困難に見舞われ、暗闇に覆われた時には、勇気をもってこう言いましょう。

「主よ、あなたがたたえられますように」。

主を賛美しましょう。それは、大いに私たちのためになることです。

(教皇フランシスコ、2021年1月13日一般謁見演説より)

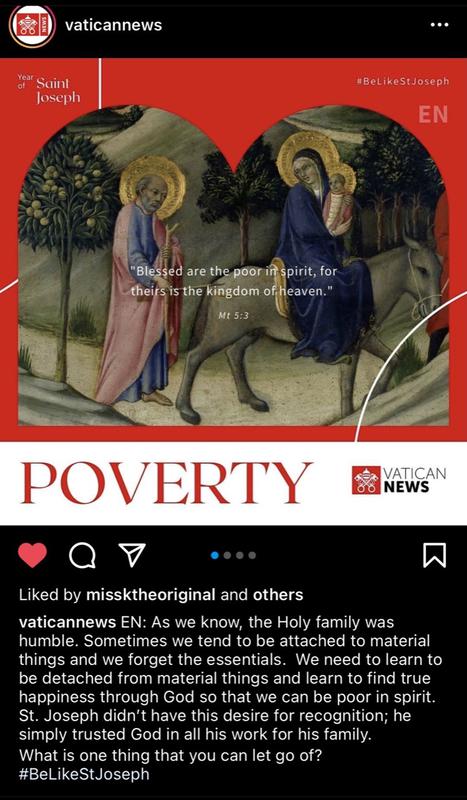

Be like St Joseph.

つつましやかな聖家族に倣って、心の貧しいものとしての真の幸せを、父なる神を通して再認識する必要があります。

ヨセフ様がご家族のために捧げられた生涯には、いつも神への純粋な信頼がありました。

ヨセフ様のように生きることができますように。

ヨセフ様が大切にされたマリア様の心のように、いつも誰にでも優しくあることができますように。

イエス様の教えを信じることを喜びとして今日も過ごせますように。

霊を渡すまで。

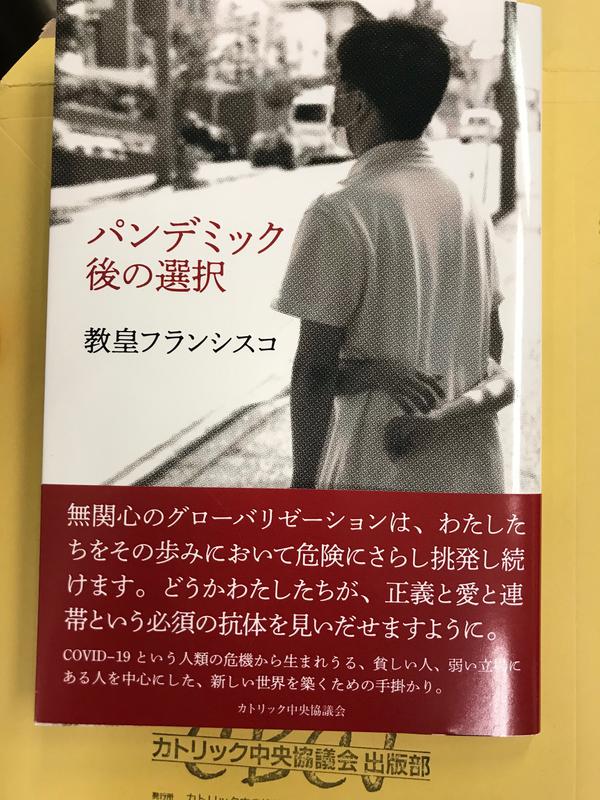

コロナ禍において、世界中の人々の様々な生活様式が大きく変わりました。

ミサの在り方もそのひとつですね。

誰もいないお御堂です。

わたしはどうも「youtubeでごミサに与る」というのがしっくりこないのですが、先日お話したおばさまは、

「以前は、決まった祈りの言葉を口にして、聖歌を一生懸命に歌って、という感じだったけれど、今はパソコンの前でごミサに与り、神父様の動きひとつひとつの細部までじっくりと見ることができて新しい発見があるのと、いろいろな教会のミサに与れるのが嬉しい。」

とおっしゃっていました。

もうひとつ、わたしがよく感じるのは葬儀の執り行い方についてです。

仕事の関係上、「訃報」の連絡がファックスで届くのですが、この1年は決まって「なお、通夜葬儀はすでに近親者で執り行いました。ご供花、ご香典などは固く辞退申し上げます。」と書いてあります。

以前であれば、会社の代表者が亡くなられた際は、大きな広い斎場で多くの参列者が一堂に会し、並んでお焼香や献花をしていました。

わたしが最近参列した葬儀では、「お焼香は13時から随時ご自由にお願いいたします」とご案内がされ、会場に同時間に人が集まることはありませんでした。

お別れの仕方が変わったのです。

生き物はみな、ふさわしい時期に、

あなたが食べ物を配られるのを待っている。

あなたが与えられると、彼らはそれを集める。

あなたが手を開くと、彼らは善いもので満たされる。

あなたが顔を隠されると、彼らは慌てふためく。

あなたが彼らの息を取り去られると、

彼らは死んで塵に戻る。

(詩編104・27~29)

息を取り去られる、つまり神様が与えられた息(創世記2・7)を「引き取られる」のが死であると考えられていました。

命は神から与えられ、神はそれを引き取ってくださる。

このことを噛みしめて考えると、死は「無」ではないということがよく理解できます。

イエスは酸いぶどう酒を受けると仰せになった、「成し遂げられた」。

そして、頭を垂れ、霊をお渡しになった。

(ヨハネ19・30)

生きるということは、神に与えられたこの世を成し遂げたと思えるように生き、

死ぬということは、神にその霊を渡して引き取ってもらうということです。

霊を神様に渡すまで、よりよく生きるために今自分に何ができるかを最近よく考えています。

与えられた生を成し遂げた、と思える生き方をしたいものです。

先日、久留米教会で行われた葬儀に参列した方がおっしゃっていました。

「ご家族とごく近しい友人たちだけのお式だったけど、こういう静かなお別れの会もいいな、と思った」と。

俳優の田村正和さんが亡くなられた際の報道にありました。

「俳優としての人生に悔いはない。やり尽くしたと思っている。」と彼がおっしゃっていたそうです。

羨ましい生き方です。

亡くなった母が大大大ファンでしたので、今頃天国で先輩風吹かせて、あれこれお世話したり案内したりしているのではないかと考えてクスクス笑っています。

聖母月だから、とマリア様にお花を捧げてくださった信徒の方、ありがとうございます。

イスラエルとパレスチナの平和のためにもお祈りしましょう。

混沌から平安

今年はとても早い梅雨の季節となりました。

自然の営みには驚かされます。

我が家でも、はやくも紫陽花がとても美しい。

(知ってたのか?!もう自分の季節が来たことを!と思わず口にしたわたし。)

.

.

初めに、神は天地を創造された。

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。

(創世記1・1~2 新共同訳)

聖書のこの有名な出だしの一文は、地の混沌とした状態は神の創造行為の後にできたように理解されています。

しかし、現在のヘブライ聖書学者たちは「神が天地を創造され始めた時、世界は混沌であった」という訳を支持しているそうです。

つまり、『混沌からの創造』であり、全ての物事は神に抗うことのできる自由意思を持つのだ、と言うのです。

たしかに、なるほどだからこんなに人間とは成長しない愚かな存在なのだ、、、とも思えてきます。

良きものとして創造されたのに、自由意思をはき違えてしまう歴史を繰り返す生きものです。

先月からのイスラエルの、まさに混沌とした、戦争ともいえる民族間の争いに心が苦しくなります。

.

聖書学者の本多峰子さんによると、プロセス神義論では「この世にある悪や人間の苦しみを神ご自身が自己のうちに感じ、神が人間の苦しみを共に担って共に苦しんでいると考える」のだそうです。

神義論とは、簡単に言うと「神が全能であるならなぜこの世に悪や悲惨な出来事があるのか」ということを突き詰めて、神の義を証しするものです。

とても興味のある問題であり、本多峰子さんの論文などをいろいろと読んでみましたが、結局「結論の出ない学問」であると言えるものです。

少し乱暴な言い方になりますが、「悪や災害、苦難の責任が神にあるのか?!」という問いには「とんでもない」と、信仰のある者であればそう思えるのではないでしょうか。

それでも、あまりにも悲惨な体験をしたりやり場のない感情に押しつぶされると、「どうしてですか?」「神はいないのか!」という気持ちになるのは当然でしょう。

神様のせいにしたら、少しは気が晴れるでしょうか。

そうですね。

神様はわたしたちの気持ちに応えて寄り添ってくださるので、少しは気が晴れます。

ですが、誰かのせいにしたら、気持ちが軽く楽になるでしょうか。

誰かを非難したら、問題が解決したり前進するでしょうか。

そういう気持ちになりそうになった時はいつも、混沌とした世の中の安易な波にのみ込まれないように、心の平安を求めて周囲にも良い香りを漂わせたいと思うようにしています。

先日お話したあるご高齢の神父様がおっしゃっていました。

「わたしたちは、こんなに愚かな国民性ではなかったはずだ。

今のニュースを見聞きしていると悲しくなる。」

.

「神様、どうか混沌とした現在の世の中と人々の心を静めてください。

わたしたちの今日が、他者を非難することではなく、聖霊のとりなしを願う1日となるようお導きください。

世界中が一致協力してひとつの問題解決に取り組めるよう、指導者たちにより良い英知をお与えください。」

.

フィリポはナタナエルに、メシアと会ったことを伝えます。

その友は「ナザレから何かよいものが出るだろうか」といって、信じようとしません。

フィリポはことばを重ねて説き伏せようとはせずに、「来て、見なさい」といいます。

ナタナエルは行って、見ます。

そのときから、彼の人生は変わります。キリスト者の信仰はこうして始まるのです。

伝聞ではなく実体験で、じかに得た情報として伝達されるのです。

「わたしたちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。

わたしたちは自分で聞いて、分かったからです」――イエスが滞在した村の人々は、後にサマリアの女にそういいます。

この時代においても、社会生活のあらゆる場面で、商業においても政治においても、いかに中身のない弁舌が氾濫しているかを考えてみましょう。

主よ、教えてください。

自分の内から出ること、

真理を求めて歩き出すことを。

来て、見るよう教えてください。

聞くこと、

偏見を深めぬこと、

結論を急がぬことを、教えてください。

だれも行きたがらないところへ行くこと、

理解するために時間をかけること、

本質的なものに目を向けること、

うわべだけのものに惑わされぬこと、

真理とそれと見まごうものとを識別することを、教えてください。

あなたがこの世におられることに気づけるよう、恵みを注いでください。

見たことを人に伝えるために欠かせない、誠実さをお与えください。

教皇フランシスコ 5/9世界広報の日のメッセージより抜粋

わたしがお伝えしたいと思っていることを、いつも明確なメッセージとして発してくださる教皇様です。

今日も心に平安を。

わたしたちに平和と一致をお与えください。

気にかけてくれる存在

久留米市の感染状況の増減に一喜一憂していたのですが、とうとう3回目の緊急事態宣言が発令されることになりました。

久留米市もワクチン接種の予約が始まっています。

ウィルスが消えてなくなることはないでしょうが、各人が自分にできる対策をとることはできます。

またミサが再開される日まで、静かにロザリオの祈りと共に心穏やかに過ごしましょう。

++++++++++++++

皆さんは普段から「気にかけている人」がいらっしゃいますか?

離れて暮らす子ども

コロナ禍でしばらく会えないでいる親兄弟

大切な友人

お正月に家族が一堂に会し、たまに孫たちが訪ねてきて、仲間たちと集まって飲み会をする。

いまでは懐かしい過去の習慣ですね。。。

コミュニケーションの遮断ともいえる日常が当たり前のようになって、もう1年以上になりました。

わたしの場合、人との交わりの機会が8割は減ったように思います。

いまではすっかり、人との距離間が変わってしまいました。

例えば、スーパーなどで後ろに並ぶ方との距離が近いとそわそわしてしまいます。

そんな、人との距離が離れてしまった現在だからこそ、誰かのことを気にかけること、人との繋がりを大切にしたい、と考えるようになりました。

若松英輔さんがおっしゃっていたように、「交わりと繋がり」は違うものですね。

妹たち家族にはずっと会えていませんが、彼女たちとはテレビ電話でしょっちゅう連絡を取ることができます。

交わることはできないけれど、いつも繋がっていることを感じます。

気にかけている人が元気に過ごしているか。

もしも思い当たる方がいらっしゃれば、このあと電話してみてください。

わたしたちと気にかけている人を結びつけているのは聖霊の働きです。

わたしたちと神様を結びつけているのと同じ聖霊の働きです。

心身ともに健康であるために必要なことは、規則正しい生活と誰かに必要とされていると感じること、あるいは、誰かに気にかけてもらえていると実感すること、そう思うのです。

イエス様とマリア様、もちろんヨセフ様がいつもわたしたちを気にかけてくださっているように、聖霊の導きに従って周囲の人を気にかけることはすなわち、誰かが自分をいつも気にかけてくれているということなのです。

5月の聖母月の間、「祈りのマラソン」として世界五大陸の30聖堂にわたりロザリオの祈りが中継されています。

これは教皇様の希望で、すでに一年以上世界を苦しめているパンデミックの収束を願って繋げる目的で行われているものです。

5月1日のバチカンでの教皇様によるロザリオの祈りから始まり、21日(金)には長崎の浦上教会の被爆マリア像を前に祈りの中継が行われる予定です。

https://youtu.be/4Rb7_WdNlZY

ひとつのメッセージ

久留米でも感染者が大幅に増加しています。

皆様も十分にお気をつけになっているかと思いますが、どうぞ外出の際の手洗い、手指の消毒といった基本的なことをしっかりとお守りください。

世界のワクチン接種状況、というニュースを見ました。

「日本は〇〇か国中最下位」といった報道は、見ていて悲しくなります。

こうしたネガティブな情報は取り入れてもあまり良いことはないと思うのですが、このニュースをみていてある映画を思い出し、久しぶりに観ました。

ARRIVAL(邦題は「メッセージ」)

2016年のアメリカ映画です。

宇宙から謎の物体が世界の12都市に現れ、エイリアンが何の目的で地球に来たのかを12か国がそれぞれのやり方で探ります。

最初は、zoomのようなシステムで12か国が連携して情報をやり取りしながら協力関係を構築しつつありました。

しかし次第に、それぞれの思惑や価値観の違いでお互いが情報を出し渋るようになり、ある国は武力行使を決定したりとその協力関係が壊れていきます。

最終的には、主人公である言語学者のある言動をきっかけに、12か国の連帯が再度生まれ、エイリアンの目的を解読します。

その目的は「地球人(地球全体)の連帯」だったです。

(その目的には理由があるのですが。)

主人公はエイリアンの言葉を解読し、「Universal Language / 世界共通言語」として確立させ、地球共通の言葉として広めていきます。

まさに、いまわたしたちの生きている現在の地球のことを表現しているような映画なのです。

ネタバレを書いてしまったのですが、音楽も映像も本当に美しく、わたしの拙い文章では伝わらない感動的な映画です。

ぜひご覧いただきたい作品です。

わたしたちの生きる今の世界は、自然(神様)からのこの(パンデミックという)メッセージを読み誤っていないでしょうか。

世界が連帯してこの現実に向き合っていけているでしょうか。

わたしたちは聖書というUniversal Languageを持っています。

いつの間にか自分たち(国、人種、宗派など)に都合のいいように解釈し、同じ聖書を読みながらもバラバラの言葉を話し意思疎通が出来なくなっているかのようです。

.

3/11付けで発表された日本カトリック司教団のメッセージです。

今、コロナ禍にあって、世界は『すべてのいのちを守るため』に連帯しています。

教皇フランシスコは対立と分断、差別と排除、孤立と孤独が深まる現代世界にあって、助けを必要としている人、孤立し、いのちの危機に直面している人のもとへ出向いていこうと呼びかけます。

あの未曾有の災害に襲われたとき、わたしたちは、人間の知恵と知識の限界を感じました。

自然の力を前に、どれほどわたしたちが弱いものであるかを知りました。

そのときわたしたちは、互いに助け合うことの大切さ、いのちを守るために連帯することの大切さ、いたわりの心の大切さを、心に刻み込みました。

大震災 10 年の今、世界はまさしくその大切さを思うことを必要としています。

(カトリック中央協議会 会報4月号掲載)

4/22のEarth Dayに教皇さまが出されたメッセージです。

「今日、地球全体で共有している新型コロナウイルスによるパンデミック問題もまた、わたしたちの相互依存関係を明らかにすることになった。」

環境保全そしてパンデミックへの対応という二つの大きな急務の課題に、皆が一体となって努力する必要があることをあらためて強調されました。

同じ一つの星に生きていることを思い知らされたパンデミックという現実。

「皆=地球全体で取り組まねばならない」と、自然界がわたしたちにひとつのメッセージを寄せている気がしてなりません。

子どもたちへの福音

昨年、宮﨑神父様は毎月第4日曜日を「子どもたちと共に捧げるミサにする」とお決めになり、準備をされていました。

感染症対策でごミサが中止になったり、いろいろな制約で子どもたちの参列が減ってしまったこともあり延期になっている子どもミサ。

.

今月こそは開催できる!と日曜学校の先生方と、誰に聖書朗読をお願いする?とワクワクしていたのですが、久留米でのコロナウィルス感染者が急増してきたことで、今月も中止になってしまいました。

久留米教会は子どもたちのミサへの参列が多く、それが自慢の一つでもありました。

しかし昨年からのこの事態の中で、仕事上の影響を考えてミサへの参列を控えていらっしゃるご家庭も少なくないため、子どもたちも少なくなっていることはとても寂しい状況です。

日常が以前のような状態に戻るとは思いませんが、教会に子どもたちが戻ってきてくれることだけは願いたいと思います。

大人たちがもっとしっかりしなくては。

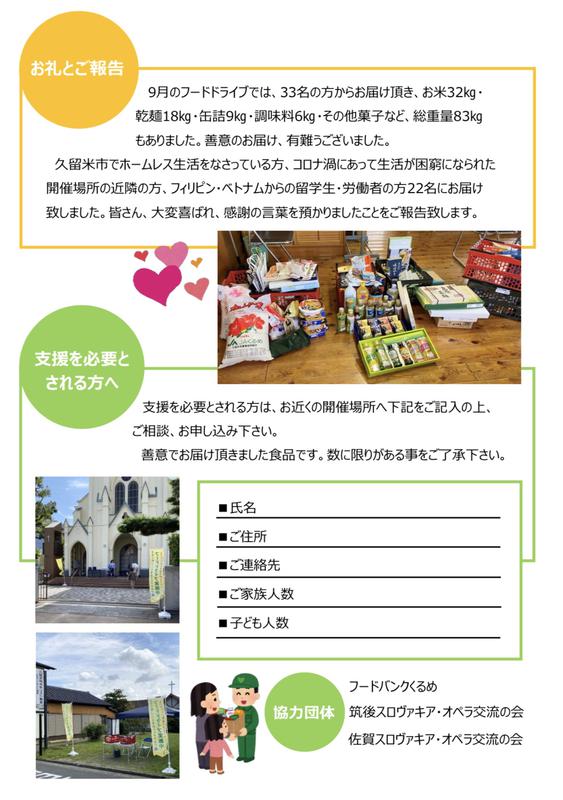

お中元・お歳暮などでいただいたけど食べないもの

まとめ買いしてしまったけど余っているもの

そうした食品などを持ち寄り、必要としている方々に届ける活動が、フードドライブです。

1960年代にフードドライブが盛んになったアメリカでは、食品以外にも「Paper Drive(古紙回収)」や「Book Drive(本の寄付)」「Toy Drive(おもちゃの寄付)」「Clothing Drive(衣類の寄付)」「Uniform Drive(着なくなった制服の寄付)」「Blood Drive(献血)」など様々な「ドライブ」、つまり寄付活動があるそうです。

フードバンクという言葉もご存知かもしれません。

フードドライブの違いは、参加対象です。

フードバンクは、例えばエフコープなど、企業が食品ロス削減のためにも食品などを提供します。

一方、フードドライブはわたしたち一般個人が家庭のものなどを提供します。

久留米でもフードドライブの活動が数年前から行われており、久留米教会には毎月第4土曜日にメンバーが集って受け付けています。

食品だけではなく、タオルや粉ミルク洗剤といった日用品も持ち込まれていました。

カトリック久留米教会、久留米と鳥栖のプロテスタントの教会と仏教のお寺に持ち寄られた品を一箇所に集めて仕分けし、毎月必要とされている個人にお届けされています。

4月から久留米教会で司牧実習に来てくれている、笑顔が素敵な池田裕輝神学生(神学科の1年生!)です。

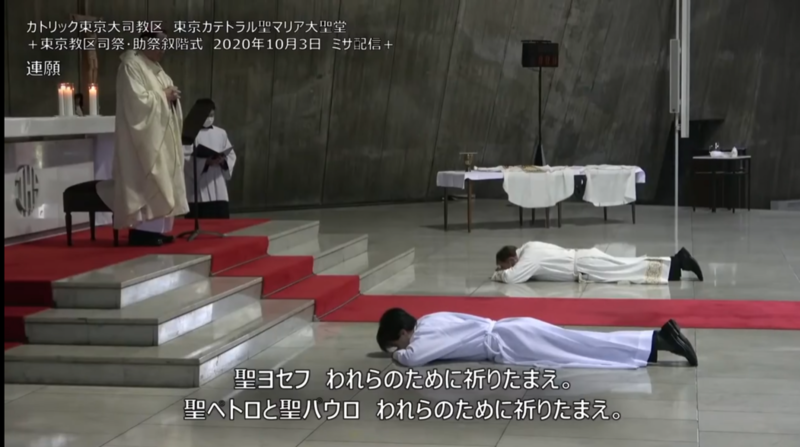

29日には、久留米教会に司牧実習に来てくださっていた古市助祭の司祭叙階式が東京のカテドラルで執り行われます。

近しくしてくださっていた神学生の召命による叙階。

大人たちのフードドライブの活動。

若い神学生と過ごし、学ぶ日曜学校。

そうしたこと全てが子どもたちの信仰生活へのよい励みになるはずです。

・・・・・・・・・・・・・・・

教皇様は25日にバチカンでローマ教区の司祭の叙階式をとり行われました。

出身や経歴も様々な9人の助祭が司祭に叙階されました。

バチカンニュースに掲載されていた、9人の召命について書かれていた記事がとても興味深かったのでご紹介します。

「復活」による変化

信者ではない友人から「クリスマスよりもイースターのほうが重要って、どうして?」と質問されました。

ご復活の意味について説明するのは難しいですね。

旧約聖書の預言者たちは「主に立ち返れ」と繰り返し人々を諭している。

それでも、主を忘れ、主に背き、罪から逃れられないのが人の常である。

その救い主として生まれ、十字架につけられ、死んで復活したイエス様。

救い主が生まれたことがめでたいのではなく、死んで復活してくださったことが救いなのだ。

この説明は間違っていないと思うのですが、こう言っても友人は「?」という顔をしていました。

復活したイエスは、何度か弟子たちの前に現れ、忍耐強く彼らの不信を解くことで、いわば「弟子たちの復活」を行い、こうしてイエスによって再び引き上げられた弟子たちは、これまでと違う人生を歩み始めることになった。

弟子たちは、これまで主の多くの教えに耳を傾け、多くの模範を目撃したにもかかわらず、自分を変えることはできなかった。

しかし、イエスの復活は彼らに新しい何かをもたらし、彼らを変えた。

それはいつくしみのしるしのもとに起きたことであった。

イエスは弟子たちをいつくしみによって引き上げ、「いつくしみを与えられた者」になった彼らは、今度は「いつくしみを与える者」に変容された。

4/11「神のいつくしみの主日」の教皇様のお説教より

教皇様のこのお説教はとても分かり易く、なるほどと深くうなずけます。

.

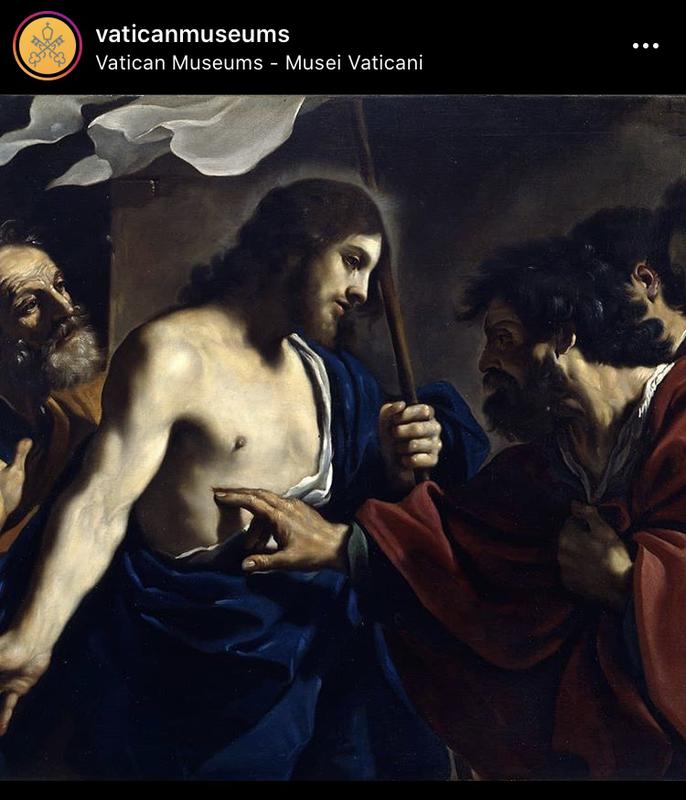

先週書いた、マグダラのマリアの感動的な復活体験。

マグダラのマリアがイエス様の墓が空になっていたのを見た時のこと。

(ヨハネ20・11〜18)

「マリア」と名前を呼ばれた彼女は、振り返って「ラボ二」と答える。

これは、イエス様のご復活というよりも、マリアの復活体験の瞬間でした。

イエス様は、死の後に「生き返った」のではありません。

写真にとれば一緒に写るような、身体の蘇りをなさったのではないのです。

「私は主を見ました」

そうマリアは弟子たちに告げますが、幽霊を見たのではなく、イエス様は自ら「現れ」て弟子たちに「ご自分を見せられた」のです。

ご復活の出来事は、イエス様が弟子たちに現れてくださったという、弟子たちの復活体験に基づいているのです。

弟子たちはイエス様を裏切り、逃げて、十字架の足元にいたのは女性たちとヨハネだけでした。

それでもご自分を現わしてくださった主の愛と赦しを身に受ける弟子たち。

彼ら自身がその復活体験を通して、命をかけて福音を宣べ伝える人に造り変えられます。

自分の惨めさ、醜さを直視させられ、しかもそういう自分を圧倒的な愛で包んでくださる主を体感した弟子たちは、もう畏れるものはなにもありませんでした。

これが、キリスト教の信仰の根源です。

復活体験によって造り変えられた弟子たちの信仰がなければ、2000年以上もこうして福音が宣べ伝えられ続けることはなかったのです。

.

わたし個人としては、20歳で洗礼を受けましたが、今思い返せばそれは復活体験ではありませんでした。

確かに洗礼で生まれ変わりましたが、わたしに神様が現れてくださったのは、20年後、母が亡くなった後でした。

自分の罪を直視し、我に返ったのです。

マリアが名前を呼ばれた時のように。

それからは、問題が起きて迷ったり困っているときなどに、神様と母がわたしに何を望んでいてどう歩んでいくべきかをさし示してくれているのを感じ取ることができるようになりました。

どなたにも、キリスト者としての復活体験がおありだと思います。

その時のお気持ちを、どうか思い返してみてください。

復活とは、「立ち上がる」「起き上がる」ということなのです。

神様との間にあった障壁のような、さえぎっていたものが取り払われる体験のことです。

わたしたちには、いつでも神の愛によって立ち上がることができる機会が与えられています。

それが信仰なのではないでしょうか。

わたしたちは、このことの証人です。

(使徒3・15)

生きていくちから

池江璃花子さんのことを検索すると、「池江璃花子の名言集」というサイトがたくさん設けられているのがわかります。

病気を公表した18歳からこの2年間に彼女が発した「名言」がたくさん紹介されています。

その中でも有名なのは、次のことばでしょう。

私は、神様は乗り越えられない試練は与えない、

自分に乗り越えられない壁はないと思っています。

彼女がクリスチャンなのかは分かりませんが、こういうことばが身に染みていて、それが染み出してきたのでしょうか。

彼女は神様に選ばれたのだと思えて仕方ありません。

ヴィクトール・フランクル博士の本を読みました。

『それでも人生にイエスと言う』

1946年の講演の内容をもとにしてまとめられた本です。

1946年とはつまり、彼がナチスの強制収容所から解放された翌年のことです。

自殺する一番いい方法はなにかという問題に考えが向くと言っても不思議に思う人はいないでしょう。

実際、このような状況ではたぶんだれだって、一瞬であっても、「鉄線に飛び込む」ことを、つまり自殺を考えてみるでしょう。

しかし、わざわざ自殺を決意する必要がないことがわかります。

遅かれ早かれ、「ガス室に入れられ」ないですむ平均的確率がきわめて低いという状況では、自殺しようとすることはむだなことだからです。

「もう生きていたくない」と言う知り合いを励ましたことがあります。

心の中では「どう励ましたらいいのか見当がつかない」と思っていたのですが、口では「だいじょうぶ、だいじょうぶ。」と。

2人の息子を相次いで癌で失ったその方は、生きている意味が分からないと、涙さえ出ないほど憔悴されていました。

実際にわたしが彼女を励ますことができるはずもなく、ただただ寄り添い、家族を亡くした方に言うわたしの言葉「天国の先輩であるうちのママがお世話してくれるから安心して」と伝え、たわいもない話をしに行く。

そうすることしかできませんでした。

ですが、次第に自然と、彼女は生きるちからを取り戻されたのでした。

わたしもそういう経験をしたからわかるのですが、生きていくちからは内面で育まれていくのです。

誰かに励まされたから、素晴らしいお話を聞いたから、そういうことから突然みなぎるものではありません。

自ら染み出してくるまで待つのです。

.

「死は生きる意味の一部である」

◆苦難と死は、人生を無意味なものにするものではなく、むしろ、苦難と死こそが人生を意味あるものにするのだ。

◆人生に重い意味を与えているのは、この世での人生が一回きりだということ、私たちの生涯が取り返しのつかないものであること、人生を満ち足りたものにする行為も、人生をまっとうしない行為もすべてやりなおしがきかないということにほかならないのだ。

◆生き延びたことを、身に余る恩寵としか考えられなかった。

◆その恩寵にふさわしいものになり、すこしでもそれに見合うようになる義務が、死んでいった仲間に対してあるように思われた。

こう、フランクル博士はおっしゃっています。

最初にご紹介したように、この内容は強制収容所での体験からそう月日が経っていない時に語られたお話なのです。

この本のタイトルである「それでも人生にイエスと言う」という言葉は、収容所時代に囚人たちが作って歌っていた歌の歌詞なのだそうです。

.

池江璃花子さんの様子をみて感動し、フランクル博士のことばに深くうなずく。

それらが糧となり、生きていくちからの肥やしとなります。

生きるということは人生を楽しむことではない、とここのところよく感じます。

池江さん、フランクル博士ほどの体験をしていなくても、生きていくことは時には困難が伴います。

マグダラのマリアがイエス様の墓が空になっていたのを見た時のことです。

(ヨハネ20・11〜18)

泣いていた彼女に

主の使いが「なぜ泣いているのですか」

イエス様が「なぜ泣いているのか」

そう尋ねられます。

「マリア」と名前を呼ばれた彼女は、振り返って「ラボ二」と答える。

これは、イエス様のご復活というよりも、マリアの復活体験の瞬間でした。

一度復活を体験した人は、強い。

生きていくちからを耕して耕して、陽の光と水を得て、心と身体を健やかに整えましょう。

生きていくちからを内面で育てていく毎日を、生きることを楽しみましょう。

人間の犯す罪

主の御復活、おめでとうございます。

.

ミャンマーで起きていることを、皆様はどうご覧になり、どういう思いを抱き、どんな風に考えていらっしゃるでしょうか。

教皇様の発表されている談話をすべて追えているわけではないのですが、ヴァチカンニュースにはこの1か月、教皇様からミャンマー情勢についてのご発言は紹介されていません。

ミャンマーのヤンゴン大司教のボ枢機卿は2月4日付で公式なメッセージを出されています。

ボ枢機卿は3/23には、治安部隊による弾圧について「暴力を使った抑圧には非暴力で応えていくように」と、抗議デモに参加する若者たちに呼びかけられました。

アジア出身の12人の枢機卿は連名で、クーデターを起こした国軍、ミャンマーの政治指導者、抗議デモの参加者、全ての宗教指導者、カトリック教会に対して、「平和」の重要性を訴える声明文を公表されています。

しかし、現実は悪化の一途を辿っています。

教皇や枢機卿のメッセージは葬られたかのように、暴力はエスカレートするばかりです。

国際社会は、経済制裁しか打つ手がないかのように、非難はすれど無力を露呈しています。

なぜ人間はここまでの悪を犯すのでしょうか。

他国と戦争しているわけでも、民族間の紛争でもなく、軍が自国の国民を殺戮しつづけるというこの事態をニュースで追うたびにこみ上げる無力感。

ヘイトクライム(憎悪犯罪)も多発しています。

ショッキングだったのは先週起きたNYでの事件。

この前まで黒人への暴力が社会問題だったのに、黒人男性がアジア人女性を蹴り飛ばし、目撃していた誰も止めることも助けることも、通報すらしなかったのです。

ミャンマー軍の暴挙、ヘイトクライム、見て見ぬふり、無関心、これらは人間が犯す愚かな罪なのです。

何もできないもどかしさ。

ですが、ここに書かずにはいられませんでした。

せめて、無関心という罪を犯さないように。

.

ミャンマーと姉妹教会の関係にある東京教区は、積極的に情報を発信されています。

*とりなしの祈り*

祖国の危機の中にあるミャンマーの兄弟姉妹のために祈りましょう。

正義と対話が、今ミャンマーを覆っている暗闇と分断に打ち勝つことができますように。

希望と平和に満ちた、真の和解の共同体を築くために、すべての人が協力することができますように。

主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。

(東京教区ホームページより)

.

イエスが人類の傷と死をご自身に引き受けられた時から、神の愛はわたしたちの荒れ野を潤し、わたしたちの闇を照らしました。

なぜなら世は闇の中にあるからです。

今起きているすべての紛争、飢餓で亡くなる子どもたち、教育を受けられない児童、戦争やテロで破壊的打撃を受けた人々を考えてみましょう。

麻薬産業の犠牲となる人々、キリスト教や他の宗教を信じる一部の人々で自分が一番でありたいと思う人たち…、これが現実です。

この死のカルワリオで、イエスはご自身の弟子たちの中で苦しんでおられます。

(3/31教皇水曜恒例の一般謁見のお説教より)

.

日々たどる十字架の道行を通して、困難な状況にある多くの兄弟姉妹たちの顔に出会います。

見て見ぬふりをして通り過ぎるのではなく、こころを思いやりで満たし、近づいて寄り添いましょう。

(3/30教皇様のツイッター)

神の子羊

世の罪を除きたもう主よ

我らを憐れみたまえ

我らに平安を与えたまえ

.

ボ枢機卿のメッセージ

https://tokyo.catholic.jp/info/diocese/41301/

3/31ケルン大司教区プレスリリース「ミャンマーの民主化と平和のための祈りの日」

https://tokyo.catholic.jp/info/diocese/41776/

応えていく信仰

受難の主日からのこの聖なる一週間、どのような祈りの日々にするか決意したところです。

枝の主日には、一昨年までは聖堂の前に信徒が大勢集まり、共に聖書を朗読し、枝を掲げて祝福を受けて行進して入場していました。

今年は静かに、前もって祝福していただいていた枝をいただきました。

女性の会、ヨゼフ会の皆さんがこうして毎年準備をされているのをご存知でしたか?

木から枝を落として一本ずつ洗い、トゲを落とします。

拭きあげてから皆さんが持ちやすいサイズにし、持ち手の部分の葉を落とします。

茶色に変色している葉先は一枚ずつハサミでカット。

こうして手間暇かけて準備され、枝の主日の朝には当然のように聖堂入り口に置いてあるのです。

持ち帰った枝は、来年の灰の水曜日前まで大切になさってください。

第一朗読のイザヤ書はわたしが好きな箇所でした。

4つある「僕の歌」のうち、3つ目の「主に応える僕」です。

主なる神は、教えを受ける者の舌をわたしに与えてくださった。

疲れた者を言葉によって支えることを知るために。

主は朝ごとに呼び覚まし、

わたしの耳を呼び覚まし、

教えを受ける者のように聞くようにしてくださった。

主なる神は、わたしの耳を開いてくださった。

わたしは逆らわず、背を向けて退くことはなかった。

(イザヤ50・4〜5)

主に応える生き方ができているか。

よく自問自答します。

楽しみを求めることに執着していたり、金銭欲に囚われてしまったり、わたしたちは弱い存在です。

そのような迷いから目覚めることを表現した詩があります。

わたしは眠り夢見る、

生きることがよろこびだったらと。

わたしは目覚め気づく、

生きることは義務だと。

わたしは働くーーーすると、ごらん、

義務はよろこびだった。

これは、1931年のノーベル賞を受賞したインドの哲学者であり詩人でもある、タゴールの詩です。

生きるということはある意味で義務である、とタゴールは言います。

生きることこそが、たった一つの重大な責務である、と。

よろこびは、得ようとして努めることはできない、

よろこびは、自ずと湧いてくるもの。

しあわせは目標ではなく、目標であってはならない、

しあわせは義務を果たした結果に過ぎないのだ。

厳しいような、難しいような価値観だと最初は思いましたが、この詩を繰り返し噛み締めているうちにスーッと「そうかもしれないな」と考えるようになりました。

朝ごとに耳を澄まして神様からの呼びかけに応える生き方は、わたしの理想とする義務のかたちです。

この聖週間の間、誰のためになんのために祈るのか、神様からのメッセージがわたしの内面に降りてきた受難の主日のミサでした。

こういう瞬間は本当に嬉しいよろこびです。

日曜学校の子どもたちの十字架の道行の様子です。

過去との対話

わたしたちはそれぞれに『神様との歩みの歴史』を持っています。

わたしはいにしえの日々を思い起こし

あなたのなさったことをひとつひとつ思い返し

御手の業を思いめぐらします。

あなたに向かって両手を広げ

渇いた大地のようなわたしの魂を

あなたに向けます。

(詩編143・5~6)

フランシスコ会訳はまたニュアンスが違います。

わたしは過ぎし日をしのび、

あなたの行われたことをすべて思い巡らし、

あなたの手の業に思いを潜めます。

わたしはあなたに手を差し伸べ、

わたしの魂は乾ききった地のように

あなたを慕います。

5節を直訳すると

わたしはわたしの前にある日々を思い出し、あなたのすべてのみ業を思う

となるそうです。

21(日)四旬節第5の主日の第一朗読はエレミヤ31・31~34でした。

見よ、わたしがイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。

この契約は、かつてわたしが彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない。

わたしが彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。

神を「主」とあおいでいたイスラエルの民は、主との契約を反故にして周囲の大国と同じように「王」を望んだため主から見放されます。

その結果としてバビロン捕囚で神殿と王と土地を失った、エレミヤはそう嘆きます。

エレミヤは実際にバビロン捕囚の時代に生きた預言者です。

前週、第4の主日の第一朗読の歴代誌です。

神殿には火が放たれ、エルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて灰燼に帰し、貴重な品々はことごとく破壊された。

剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。

こうして主がエレミヤの口を通して告げられた言葉が実現し、この地はついに安息を取り戻した。

その荒廃の全期間を通じて地は安息を得、七十年の年月が満ちた。

(歴代誌下36・19~21)

神殿が破壊されバビロン捕囚で主だった人々が連れ去られたのに、「地は安息を得た」という表現がなされています。

歴代誌はエルサレムがバビロニア軍に破壊されたBC587年より140年ほど後に書かれたとされています。

こうしたイスラエルの過去の歴史を基礎としてユダヤ人が聖書を編纂していくわけですが、その過程においてもっとも重要なのは「後ろを振り返って過去を見ている」のではないという点です。

普通わたしたちは、自分の過去を記録に残そうとする際、たどってきた歴史を都合の良いように頭の中で編集してしまうものです。

しかし聖書を記したユダヤ人たちは、過去は神が導いてきた歩みとして自分の目の前に置いて、その意味を思い巡らしながら目標に達するべく人生の舵を取っているのです。

それが、冒頭の詩編に表れています。

「わたしはいにしえの日々を思い起こし

あなたのなさったことをひとつひとつ思い返し

御手の業を思いめぐらします。」

3.11を過去の歴史に埋もれさせてはならない、次世代に語り継いでいきたい、そういう思いで語り部として活動している若い世代の方々をテレビで観ました。

彼らの深い思いを簡単に理解したふりはできませんし、ここに表現することもできませんが、単に辛い経験を話していらっしゃるのが語り部ではないと思います。

前を向いて、未来のために過去と対話しながらその意味を深く考える。

わたしたちそれぞれの『神様との歩みの歴史』についても同じです。

宮崎神父様がおっしゃったように、四旬節は自らの信仰生活を振り返る時です。

自分のこれまでの人生、信仰生活を後ろに振り返るのでなはく、神様がお示しになったひとつひとつの意味と対話することが大切です。

自分のいたらなかった振る舞いも、忘れ去りたい嫌なこと辛いこともすべて、神様が共にいてくださった歴史だということを忘れずに前を向いて生きたいのです。

教皇様の巡礼の旅

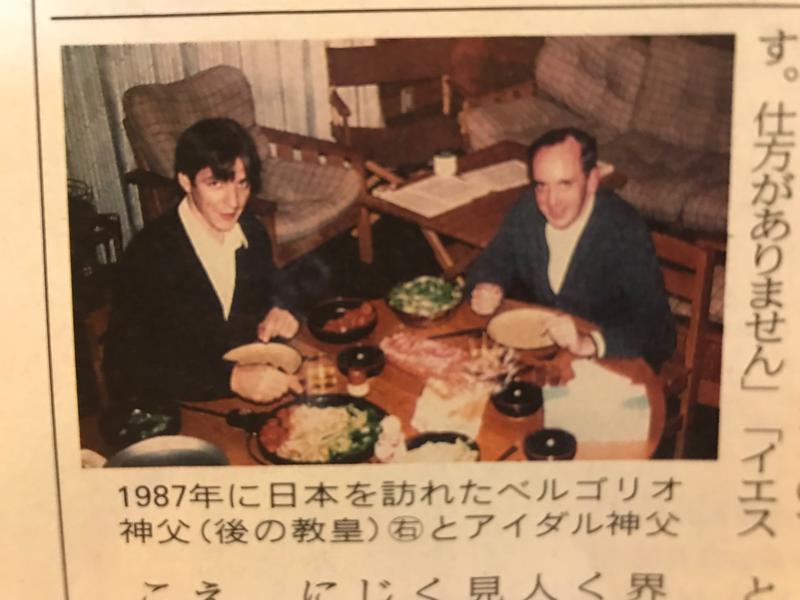

教皇フランシスコが2019年11月の日本以来の海外訪問としてイラクを訪れたことは、メディアでも大きく取り上げられました。

わたしが読んだ新聞の記事は「ISの元支配地で紛争犠牲者に祈りをささげ宗教融和を演出」「カディミ政権の教皇受け入れは単なるプロパガンダ」などと、あまり好意的なものではありませんでした。

メディアリテラシーを発動すべき時ですね。

教皇様がどのような思いで、何のためにイラクを訪問されたのか、わたしたちはきちんと正しく理解しておく必要があると思います。

これまでローマ教皇がイラクを訪れたことはなく、今回の訪問が初となりました。

教皇の訪問の目的は、「イラクのキリスト教徒らを励まし、同国の復興と平和を祈り、諸宗教間の対話を育むことにある」とバチカンニュースは報じています。

2日目に、聖書にも記載のある古代都市、ウルを訪問されました。

ウルは、かつてメソポタミア南部に位置した古代都市。

旧約聖書の「創世記」には「カルデアのウル」と記され、父祖アブラハムの生誕の地とされています。

教皇様は、「アブラハムが生まれ、神の声に従い旅立ったこの場所から、共にアブラハムを父祖として尊ぶ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、そして他の宗教の人々が、互いを兄弟姉妹として、アブラハムと同じように天の星を見つめながら、平和の道を共に歩んでいけるように」と挨拶で話されました。

3日目にはモスルを訪問されました。

モスルは、2014年から2017年にかけて過激派組織ISに占領された街です。

占領から解放までの激動の期間、人命はもとより、家屋、市民生活、社会・経済機能、文化遺産など、膨大な犠牲をはらいました。

占領されている期間に、2004年に人口およそ185万人だったモスルから、キリスト教徒12万人以上を含む、約50万人の住民が他地域や国外に避難しました。

解放後の現在、モスル市民は国際社会の協力を得ながら復興という大きな挑戦に立ち向かい、難民となった人々の帰還のために努力しているのです。

(青字はVATICAN NEWSより参考)

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-03/iraq-incontro-interreligioso-ad-ur-20210306.html

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-03/iraq-mosul-preghiera-per-le-vittime-della-guerra-20210307.html

「真の宗教性とは、神を礼拝し、隣人を愛すること」

教皇様はおっしゃいました。

「人間は宗教によって兄弟であるか、あるいは創造によって平等である」

イラクのイスラム教シーア派最高権威、シスタニ師のおことばです。

84歳と90歳のお二人の2つのことばに、今回の訪問の目的の真実が表れていると思います。

教皇様は『演出』するために他宗教を持ち上げたりなされないことを、わたしたちは理解しています。

なぜなら、キリスト教徒もイスラム教徒も、隣人愛を重んじていることは不変の事実だからです。

ここで起きた非常に多くの破壊と残虐行為を悔やむ者として、天と兄弟姉妹にゆるしを請いに、そして平和の君、キリストの名において平和の巡礼のためにイラクに来ました。

どれほどイラクの平和を祈ったことでしょう!

神は聞いてくださっています。

神の道を歩むかどうかは、私たち次第なのです。

教皇様のツイッターです。

これが、教皇様の思いです。

帰国の際の機内でのインタビューで「今回の訪問は他の訪問より疲れた。84歳という年齢の波は、一気に来るのではなく、後から少しずつやってくる。」と語られたそうです。

帰りの飛行機の中でさえお働きになるのです。

教皇様はまだ訪れていない多くの国への訪問の希望を語られています。

そのひとつは、祖国アルゼンチンです。

今回のイラク訪問は、教皇様の側近もヴァティカン政府もみなが反対していたそうです。

テロの可能性、年齢的なこと、体力の問題、そしてコロナ禍でもあるからです。

「反対を押しての今回の訪問は、決して我がままではなく長い間に考え抜いたものだ」と語られていました。

聖霊に使命感を与えられているとこうもパワーがみなぎるものか、と驚くばかりです。

『ローマ教皇は最強の平和の使徒』なのだ、と単純な安易な言い方をするつもりはありませんが、パパ様の笑顔をまじかで見て力を得た信徒の一人としては、他宗教の方々も含めもっと多くのひとを勇気づけに ApostolicJourney 教皇様の平和の巡礼の旅に出かけていただきたいと願います。

信じるものの力

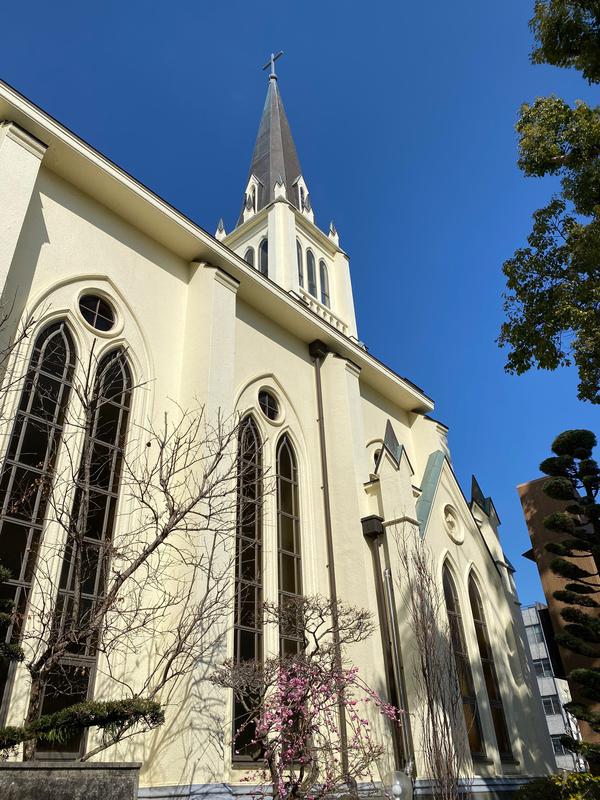

皆さんとともに与るミサが再開されました。

昨年以来の経験がありますので混乱も戸惑いもなく、消毒をして検温、座席表に氏名と連絡先を記入、マスクを着用しての人数制限のミサがまた始まったのです。

花壇の植物もお花も、以前と同様に有志のおばさま方によって季節を感じさせてくれる美しい姿に手入れが続けられていました。

信仰は、望んでいる事柄を確信し、 見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

(ヘブライ11・1)

ヘブライ語の修辞法である同義的並行法という書き方で、「望んでいる事、希望していること」と「見えない事実、見えなないもの」は同じなのだそうです。

「目に見えない永遠の事柄」を保証させ、確信させる、それが信仰だというのです。

わたしたちは、「見えるもの」にではなく、「見えないもの」にこそ目を注いでいます。

「見えるもの」はこの代限りものですが、「見えないもの」は永遠に続くものだからです。

(フランシスコ会訳)

(2コリント4・18)

あなた方は、イエスを見たことはありませんが、愛し合っています。

今、見ていませんが、信じて、言い尽くせない輝かしい喜びに溢れています。

それは、あなた方が、信仰の実りである魂の救いを手にしているからです。

(フランシスコ会訳)

(1ペトロ1・8~9)

信仰とは、毎日曜日にミサに与ることではない。

そう分かっています。

特にこの2年の間に教会が2度閉鎖になるという経験をしている間に、いろいろと考え、本を読み、神父様方にお話を伺い、ミサがすべてではないとよく分かりました。

ですがやはり、日曜日に同じ信仰を持つ方々とお会いして言葉を交わす時間は、何ものにも代えがたい、心の喜びを感じさせてくれます。

お説教で宮﨑神父様がおっしゃいました。

「日曜ごとにミサに与り、イエス様のご聖体をいただく。

これは、カトリック信者の信仰の中枢です。」

教皇付説教師ラニエーロ・カンタラメッサ枢機卿のバチカンで四旬節の説教の一節をご紹介します。

カンタラメッサ枢機卿は、マルコ福音書の「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」(1,15)という、今日も響くイエスの呼びかけを観想するよう招かれました。

イエス以前は、悔い改めるとは「後に戻る」、つまり道をはずれた者が律法と神の契約に再び入ることを意味したが、イエスの到来によってその意味は変わった、と枢機卿は強調されました。

「時は満ち、神の国は近づいた」この時、悔い改めるとは、後ろに、すなわち古い契約と律法の順守に戻ることではなく、むしろ、神の国に入るために前に跳躍すること、そして神が王としての自由な意思によって人々に無償で与える救いをしっかりつかみ取ることを意味する。

「悔い改めて福音を信じる」とは、連続する二つの行為ではなく、同じ本質を持つ一つの行為であり、「悔い改めよ」とは「信じなさい」と同義である。

見えない神を信じるわたしたちの確信。

そのことを同じ空間で同じ方向を向いて各々が確認し、喜びを分かち合う時間、それがミサではないでしょうか。

久留米教会出身のMr.癒し神父の声でリラックスしてください。

(ホントに癒されます!!)

苦難の折の祈りのことば

10年前の3月11日、どこで何をしていたか覚えていますか?

わたしは知り合いからの電話でテレビをつけ、大きな地震が起きたことを知りました。

個人的に2011年は、苦難の毎日でした。

どうやって生活(食事や掃除洗濯など)していたか全く記憶がないほど全てのことが大変で、それ以前もそれ以後もあれほど苦しい年はありません。

東日本大震災で被災された方々は計り知れない苦難の日々を送られていたことと思います。

苦難の大小は比較できるものではありませんが、あの2011年はいまのコロナ禍とは全く違った苦しみの日々を送った大勢の方がおられました。

わたしは、あの日々があったからこそ今がある、と確信しています。

10年経った今は自信を持って「乗り越えた」と言える心境です。

2011年を何年もかけて乗り越えられたのは、間違いなく神様がずっとそばにいてくださったからです。

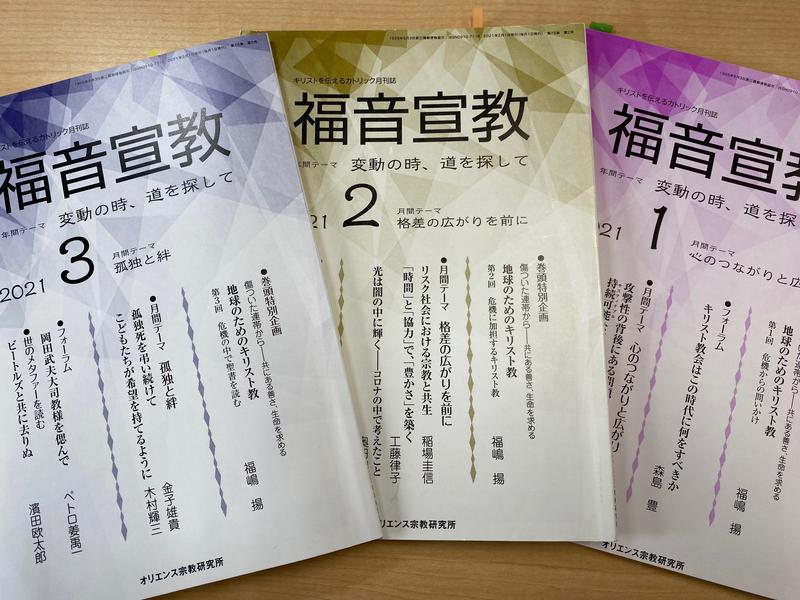

福音宣教3月号の中から、聖書学者の本多峰子さんの連載の要点を書き出してみます。

◆苦しみが本当に無効にされるには、その苦しみがより大きな善のひとつの原因となって、その苦しみがあったからこそもたらされるよいことが成就しなければならない。

◆つらい経験の後では、いままでは当たり前と思っていた幸せを何倍も強く、大切に感じることができるようになるということもある。

けれども、それは苦しみの目的ではなくて、結果だ。

神様はそのようなことのために苦難をお与えになるのではなく、むしろ、そのような苦難の中からさえも幸せをもたらしてくださる、ということ。

◆神様はわたしたちに、苦難を乗り越える力や助け合う力を与えて、助け合って成長してゆくことさえも可能にしてくださっている、ということが恵み。

◆苦難があるから至福があるのではなく、苦難があっても至福がある。

◆神様はわたしたちの成長のために苦難を与えるのだと考えるよりも、苦難の最中にあって神様はわたしたちを助け、わたしたちを成長させてくれる。

眠れないほどの苦難の最中にできることは、その現状に抗うことではなく、神様へのクレーム(「どうしてですか!?」「どうしたらいいのですか!?「なにをお望みですか!?」など)とともに祈ることしかできない、というのがわたしの経験です。

苦難の折に聖ヨセフへとりなしを願ってみることを勧めます。

聖ヨセフへの祈り

以前ご紹介したとおり、今年の12/8まで聖ヨセフ年となっています。

それに伴って新しい祈りのことばが発表されました。

聖ヨセフよ、わたしたちは苦難の中からあなたにより頼み、あなたの妻、聖マリアの助けとともに、あなたの保護を心から願い求めます。

あなたと汚れないおとめマリアを結んだ愛、幼子イエスを抱いた父の愛に信頼して、心から祈ります。

イエス・キリストがご自分の血によってあがなわれた世界をいつくしみ深く顧み、困難のうちにあるわたしたちに

力強い助けをお与えください。

聖家族の賢明な守護者よ、イエス・キリストの選ばれた子らを見守ってください。

愛に満ちた父ヨセフよ、わたしたちから過ちと腐敗をもたらすあらゆる悪を遠ざけてください。

力強い保護者よ、闇の力と戦うわたしたちを顧み、天から助けを与えてください。

かつて幼子イエスをいのちの危険から救ったように、今も神の聖なる教会を、あらゆる敵意と悪意から守ってください。

わたしたち一人ひとりを、いつも守ってください。

あなたの模範と助けに支えられて聖なる生活を送り、信仰のうちに死を迎え、天における永遠の幸せにあずかることができますように。

アーメン。

(2021年2月16日 日本カトリック司教協議会定例司教総会認可)

次にご紹介する祈りは、教皇フランシスコが40年以上毎日唱えられている、イエズス・マリア修道会の19世紀の祈祷書の中の聖ヨセフへの祈りです。

栄光に満ちた父祖、聖ヨセフ。

あなたは不可能なことを可能にできる力のあるかたです。

苦悩と困難にある今この時に、どうか助けに来てください。

深刻で困難な状況を、わたしはあなたにゆだねます。

あなたの保護のもとに引き受けてください。

そうして、よい解決策を得ることができますように。

愛する父よ。あなたを心から信頼します。

あなたにむなしく祈った、そうなることのないように。

あなたはすべてのことを、イエス、マリアとともに行われるのですから、あなたからの恵みが、あなたの力ほどに大いなるものであることを示してください。

アーメン

この祈りは、先ほど発行された新しい使徒的書簡「父の心で」に紹介されていました。

あの震災から10年。

心の傷が完全に癒えたとは感じられない方もまだ多くいらっしゃることでしょう。

コロナ禍の様々な規制によって苦難の最中にある方も多い今、「沈黙の聖人」と言われる聖ヨセフへの祈りが心の支えとなりますように。

自らのありようを選ぶ

四旬節が始まって聖堂が解放されているのと、宮﨑神父様のお顔も見たかったので、久しぶりに教会に行ってみました。

やはり、お御堂でお祈りすると心が落ち着き、一種のリフレッシュの効果があります。

...................................................

有名人であれば、言ったこと(たとえそれが過去の発言でも)、行動(何十年前のことでも)が「現代の規範からすると間違っている」と誰かが判断したら、瞬く間に世界中に広まり、見知らぬ多くの人から非難され、謝罪を要求され、精神的にも追い詰められ、仕事を失う。

それが現代社会です。

「過去であろうと過ちは絶対に許されない」のが今の世の中です。

たとえば、昨年のアカデミー賞授賞式の司会に決まっていた人は、何年も前にツイッターで人種差別的な発言をしていたことを掘り起こされ、司会者を辞退するまでに追い込まれました。

「今の自分は変わった。過去の失言を恥ずかしく思う。」そう謝罪しても時すでに遅し、でした。

周囲の人にしょっちゅう失言したり失礼な態度をとってしまうわたしは、その基準からすれば誰からも許してもらえなくなるのでは、、、。

「裁くな」「おが屑と丸太」「自分の量る秤」

1500年前からのこの教えは、今もまだ有効です。

キリスト者にだけ効力があるのではなく、これらのことが書いてある聖書の箇所を読んでみれば、聖書を初めて聞く人だれにでも分かり易い、至極当然のこととして理解してもらえると思います。

人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。

あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。

あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。

兄弟に向かって、『あなたの目からおが屑を取らせてください』と、どうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。

偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおが屑を取り除くことができる。

(マタイ7・1~5)

どうして人は、こんなにも他の人に厳しいのでしょうか。

最近のSNSでの他者へのバッシングや誹謗中傷の問題を見聞きするたびに、この疑問が渦巻きます。

今年から、福音宣教を定期購読し始めました。

こうした疑問を解消したい、自分はどうあるべきか、そういう目的で読んでいると閃きのような文章が目に留まります。

(一番のお目当ては、聖書学者の本多峰子さんの神義論の連載を読むためです。

その内容についてはいつかゆっくり書いてみたいと思っています。)

3月号のシスター加藤美紀さんの文章にあったことを少しご紹介します。

著作「夜と霧」などで有名なヴィクトール・E・フランクルの考え方を紹介していらっしゃいます。

フランクルによると、ラテン語で「人格」を表すペルソナは、ラテン語の「響き渡る」を意味する単語に由来しています。

人間とは常に自らの良心の内に神の声が響き渡っている存在であり、その神からの呼びかけに応答して初めて、人間は実存の本質を生きることができるのだと、フランクルは主張しています。

その前提として、人間は根本的に自由な存在だからこそ、自らの意思で決断しながら責任をもって神様に応答できるのだ、と言います。

☆人生の意味への問いに対しては詮索や口先ではなく、正しい行為によって応答しなければならない。

☆この場合の「行為」とは、ある状況においてとる態度のこと、生き方をもって示すことを含意してる。

☆精神的な態度も含め、自らの行為によって意味を闘い取って人生の意味を実現させる。

他の誰も代わることのできないその人固有の生の意味は、本人が決断して選んだ行為(ありよう)によって初めて実現されることになるのです。

このフランクルの生き方のありようについての考え方にはとても心打たれました。

必要以上に人に厳しくしてしまう気持ちが渦巻いてしまったら、「正しい行為の選択」と「自らの人生の意味を実現する過程に集中する」ことに心をシフトしたいと思います。

四旬節の間、わたしたちは「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」(回勅『Fratelli tutti』223)、いっそう気をつけなければなりません。

これは、パパ様の四旬節メッセージの一節です。

心に刻んでおきたい大切なことばです。

「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」

四旬節の始まりに、よい気づきを得られた気がします。

世界の諸問題を考える

聖ジュゼッピーナ・バキータの日、2月8日「人身取引反対のための祈りと考察の日」のパパ様のインスタグラムです。

フランシスコ教皇のインスタグラム、ツイッター、ヴァチカンニュースを毎日チェックしています。

信仰生活に役立つことばを探すためだけではなく、パパ様の発言・発信されることは世界の問題に目を向けさせてくれるからです。

以前からラウダート・シなどで警鐘を鳴らし続けてこられている環境破壊の問題についても、インド北部で発生した氷河崩壊によって川の氾濫が起きたという衝撃的なニュースはわたしたちに恐怖を感じさせます。

(北極の話ではないのです。わたしはインドで氷河が崩壊するなど想像できませんでした。)

一方で、人身売買や人種差別、キリスト教徒の迫害。

こうした問題は、日本人にとってはあまり現実的なこととして捉えられないのではないでしょうか。

コロナウィルスの感染についても「身近にいないから」という理由で現実味を感じないという日本人が多いと聞きます。

2月12日の統計では世界で1億750万人以上が感染し、236万人以上の方がこのウィルスによって亡くなっています。

ワクチンを開発した欧米ではワクチン接種が進んでいますが、「輸出制限」といったニュースも耳に入ってきており、世界の隅々にまで本当に行き渡るのかという懸念も生じています。

これらは実際にいま、この現代社会において起きている重大な問題です。

竹下節子さんのブログに書いてあったことを2つご紹介します。

①人身売買、臓器売買という問題

ヨハネ・パウロ二世の友人で臨終にも立ち会っていたというポーランド人の女性ワンダ・プウタスフカさんについてです。

彼女はいま100歳でご存命ですが、18歳の時にカトリックのナチスへのレジスタンス運動をしたことによって人体実験のための収容所に連行されました。

ある日、次の日に実験室に呼び出される2人の名が知らされました。その一人がワンダさんでした。

呼び出されるということは死を意味します。

その夜、60歳の女性が、同じく呼ばれたもう一人の20歳の女性に「あなたは若いのだから、明日名前を呼ばれたら私が代わりに返事して連行される」とコルベ神父さまのように身代わりを申し出ます。

ワンダさんにも同じように身代わりを申し出る人がいたそうですが、彼女は断ります。

年齢によって命の軽重はないと思ったからです。

翌朝最初の1人の名が呼ばれ、身代わりの女性が立ち上がります。

そして、2人目のワンダさんの名は呼ばれなかったというのです。

彼女は奇跡的に助かりました。

②キリスト教徒の迫害

世界の人口は今や80億人に近づいていますが、60億人とした時の統計では、その3分の1である20億人がなんらかのキリスト教の「洗礼」を受けていて、10億人がイスラム教徒、30億人がそれ以外(無宗教も含む)。

中国でも、6千万人が洗礼を受けていると言われています。

中近東などアジアのキリスト教徒の4割が、キリスト教徒であるということで迫害を受けているというのです。

アブラハムの出身地イラク、パウロの回心の地シリア、これらの地域には20世紀には400万人のキリスト教徒がいたのに、今は90万人を切っているそうです。

なぜなら裕福な人は外国に移住し、残っているのは最も貧しいキリスト教徒たちなのです。

イラクやシリアでは、キリスト教以前のアッシリアなどの文化遺産も破壊され続けています。

今のイランには100-500万人の隠れキリシタンがいるとも言われています。

エジプトのコプト・キリスト教徒は生まれると手に十字架のタトゥを入れられるそうですが、そのことで差別があったり、逆にラマダンを強制されるといいます。

地球環境の崩壊、コロナウィルスの蔓延、ワクチンの囲い込み、人身・臓器売買もキリスト教徒の迫害も、今現実に起こっています。

パパ様がよくおっしゃいます。

無関心が一番罪である、と。

日本に住んでいるわたしに実際に何ができるのかと、ももどかしく感じます。

☆今年の「人身取引反対のための祈りと考察の日」の目標は、この恥ずべき取引を直接的また間接的にも広げることのない経済のために努力することである。

それは、すなわち人間を決して商品のように扱い、搾取することなく、それとは反対に、人間に寄与する経済をめざすことである。

☆「ケアの権利」、貧しい人や疎外された人を救う責任、医療福祉とケアの分野において利益の論理に引きずられることがないように。

☆ワクチンが、貧しい人々をはじめすべての人に行き渡るよう、その平等な配給のための国際レベルの取り組みを。

こうした世界の問題に目を向けて知ること・考えることはとても大事なことだと思います。

家庭でのゴミの削減、日常生活においてフェアトレードのものを優先すること、支援活動している組織への寄付など、具体的な行動をとっていくことは、わたしたち個人が出来る最低限のことではないでしょうか。

文字にして残すということ

パソコンで仕事をし、スマホでやり取りをする日常。

実際に字を書くことは本当に少なくなりました。

わたしの場合、『お恵みノート』と自分で呼んでいるノートに、今日感じたお恵みを書き記す習慣を長く続けていて、字を書くのはそれくらいかも。

この教会のホームページにこうして書いていることにはわたしなりの意味があります。

学んだこと、知ったこと、お伝えしたいことを多くの方にご紹介したい。

信仰を深める一助となれば。

教会に感心を持っていただけるきっかけになれば。

久留米教会の出来事を記録として残し、またいつでもどなたでも読んでいただけるものとして。

宮﨑神父様が「自由に書いていいよ」と言ってくださるので、お言葉に甘えて色々なことを。

なぜ文字ができたのでしょうか。

世界最古の文明発祥の地、古代メソポタミアで楔形文字が考案されたのはBC3000ごろとされています。

今から5000年以上も前、メソポタミアではシュメール文化が起こり、少し後にはインド・パキスタンでインダス文明が起こり、その後にはエジプトでは古代王国が栄えてギザには大ピラミッドが建設されました。

同時期の日本は縄文時代後期!

考案したのはシュメール人で、彼らは最初は例えば、物々交換の記録といった実用的な使い方をしていました。

時代が下るにつれ、文字は神聖化されていき、BC2000年後半以降のメソポタミアでは「文字には過去の英知が宿っている」といった神秘的な考え方が生まれていたそうです。

西アジアの楔形文字文化圏では、文字文化が発達するBC3000年以降のおもな都市遺跡からはほぼ例外なく文書庫や図書館が発見されています!

例えば最大規模の図書館としてはBC1114~1076年のティグラト・ピレセル1世のものが有名で、2万枚を超える粘土板文書が出土しています。

内容は、「ギルガメッシュ叙事詩」「エヌマ・エリシュ(創世神話)」などの文学作品、諸王の年代記、天文書、医学書、法学書、シュメル語をアッカド語に訳した語彙集など、多岐にわたっています。

先ほど書いたように、最初に文字が考案されたときは(発見されている粘土板によると)実用的な使い方をしていました。

その後、街の都市計画や戦闘の記録にも使われていきます。

都市が整備されていくにつれ、人々の生活にはさまざまな決め事やルールが必要となってきました。

つまり、人々が生活するうえで文字として約束事を残していく必要が生じたことが文字の発達の意味であるようです。

ですが、王ですら必ず文字の読み書きができたわけではなく、専門の役人が粘土板に掘って焼いて、それを手紙として他国の王に送ったりなど、必ずしも実用品ではありませんでした。

文字の始まりはおよそBC3000年ですが、旧約聖書が書かれたのはバビロン捕囚後のBC500年以降です。

聖書が文字として書かれた意味はなんでしょうか。

後世に残すために書いた、とは思えません。

当時の人々が、2500年後のわたしたちが読むことを想定して、期待して文字に残したわけではないと思います。

バビロン捕囚とは、精神的支柱であった王を失い、神からの嗣業であった土地を奪われ、ユダヤ人の誇りであったソロモンの神殿を破壊されるという、ユダヤ民族そのものが消滅する危機だったのです。

神と交わした約束を捉えなおしどこに基を置いて国を立て直すか、そうしたことを深く考えて民族の誇りを忘れないように、取り戻すために(旧約)聖書を書いたのです。

聖書に書かれているのは「神のことば」ではなく、人間とは何者なのか、何であり得るのか。

神とは誰か、というより人間とは何かということ。

どうしたら人間は天国に行けるかが書いてあるのではなく、どうしたら人間が人間らしく生きていけるか、どうしたら人間は神の望むように生きていけるかが書いてあるのが聖書である。

人間は自らの罪や限界にぶつかったとき失望し、またある場合は絶望する。

その限界をどのように乗り越えるか。

そこに無限の永遠の存在=神が必要となる。

その意味で、苦難や苦悩は人が神に出会うきっかけとなる。

そう、ある神父様がおっしゃっていました。

前回ここに書いたように、数千年に一度の歴史の転換点に生きるわたしたちです。

聖書と神様について子どもたちにどう伝えていくか、深く考える必要に迫られていると思います。

丘を登る勇気

先日、ある神父様といろいろなお話をしました。

その中でも、多くの方と共有したいと思ったテーマは、「エジプトに戻ることばかりを考えちゃいかん!」ということです。

現在の世界の状況をよく見て、考え、理解するならば、「元の世界に戻る」ことが幻想であると気づくはずです。

「元の世界」とはすなわち、ウィルスの感染に怯えることなく、自由に、計画したとおりに、楽しみを追い求め、安定した、そうした生き方ができることです。

わたしたちは知っています。

自由を求めて、労働の代わりに食事に事欠くことのなかったエジプトから脱出した民が、荒野での生活に嫌気がさし「エジプトの方が良かった、エジプトに戻りたい、元の生活に戻りたい」と訴えていたことを。

王に隷属させられ自由がなかったエジプトでの生活から出て、安定を捨てても神に仕えることを選んだことを忘れてしまった民のことを。

わたしたちは分かっています。

苦難は「40年」続くことを。

40年とは数字通りの年数ではなく、長い時間がかかるという意味だと。

長い年数をかけて、苦難を噛みしめて乗り越えていかなければ得られないことがあることを。

数年で元に戻したい、そういう感覚で生きていく時代ではないのではないでしょうか。

『よく聞け、しかし、理解するな。

よく見よ、しかし、悟るな』。

この民の心を鈍くし、その耳をふさぎ、その目を閉ざせ。

自分の目でみることなく、

自分の耳で聞くことなく、

自分の心で悟ることなく、

悔い改めて癒されることのないために。

(イザヤ6・10)

よく考えてみましょう。

自分の目と耳と心を研ぎ澄まして、よく考えるのです。

今の時代は、地球全体の歴史の上に於いて、数千年に一度訪れる大きな大きな変革の時である。

そのことをもっとみんなが理解して行動し、生き方を変えていく必要があるのではないか。

こんなことを、神父様と盛り上がってお話しました。

アメリカの大統領就任式で詩を朗読した若い女性、アマンダ・ゴーマンさんの『The Hill We Climb (私たちがのぼる丘)』をお聞きになりましたか?

彼女の詩は、この4年で分断され暗く陰ったこの国をわたしたちが立て直すのだという、強く勇気溢れる気持ち、鮮やかな希望が表現されています。

わたしは、今世界が置かれている変革のチャンスの時とその丘に勇気をもって登っていくのだ、という風にも読むことができると感じました。

少し抜粋してご紹介します。

日が昇ると、私たちは自問する──どこに光を見いだせようか、この果てなき陰のなかに。

私たちが引きずる喪失、歩いて渡らねばならない海。

私たちは果敢に、窮地に立ち向かった。

平穏が平和とは限らず、「正しさ」の規範や概念が正義とは限らないことを学んだ。

それでもその夜明けは、いつのまにか私たちのものだ。

私たちは、完全なる一致を形作ることを目指しているわけではない。

私たちが目指しているのは、意義ある一致を築くことだ。

聖書は私たちにこう幻を抱くようにと語りかける──

「人はそれぞれ自分のぶどうの木の下、いちじくの木の下に座り、脅かすものは何もない」

(ミカ書4:4)

私たちがこの時代に応えようとするのであれば、勝利は刃ではなく、私たちの作ったあらゆる橋にあるのだ。

それが、木立ちのなかの空き地、私たちがのぼる丘の約束だ──ただし私たちが果敢にのぼりさえすれば。

この信仰に、私たちはより頼む。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはその始まりにあって、恐れた。

そんな恐ろしい時の後継ぎになる備えができているとは思えなかった。

それでもその内側で私たちは見出した──新しい章を著す力を、自分たちに希望と笑いを与える力を。

かつて私たちは問うた──「私たちはいったいどうしたら破滅に勝りえようか」

いま私たちは断言する──「破滅はいったいどうしたら私たちに勝りえようか」

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

だが、ひとつ確かなことがある。

私たちが慈悲と力を、力と正しさを解け合わせるなら、

そのとき愛が私たちの遺産となり、変革が私たちの子供たちの生得権となる。

(クーリエジャパンのHPより引用 全文は以下のアドレスでご覧になれます。)

https://courrier.jp/amp/229523/?utm_source=yahoonews&utm_medium=related

いかがですか。

アメリカだけの話ではない、そう感じませんか。

繰り返しになりますが、ここだけでも暗記したいと思った箇所です。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

次の数千年の幕開けのために、エジプト(元の暮らし)を忘れて果敢に丘(新しい生き方)にのぼっていく。

それは、おそらく将来の歴史の記録に刻まれることになるであろう今を生きているわたしたちの責任なのです。

信仰のモチベーション、教会の在り方、教会へのコミットの仕方も同様です。

いま、ありし日々を懐かしむばかりで何もしないこと

-----早く元の生活が戻りますようにとばかり祈ること

-----自粛するだけで次を見据えて行動しないこと

は、子どもや孫の世代に対して無責任なのだ、と若い詩人が教えてくれました。

自己を見つめなおす時間

カトリック生活を定期購読しています。

2月号は『映画の中のカトリック』が特集されており、たくさんの映画が紹介されています。

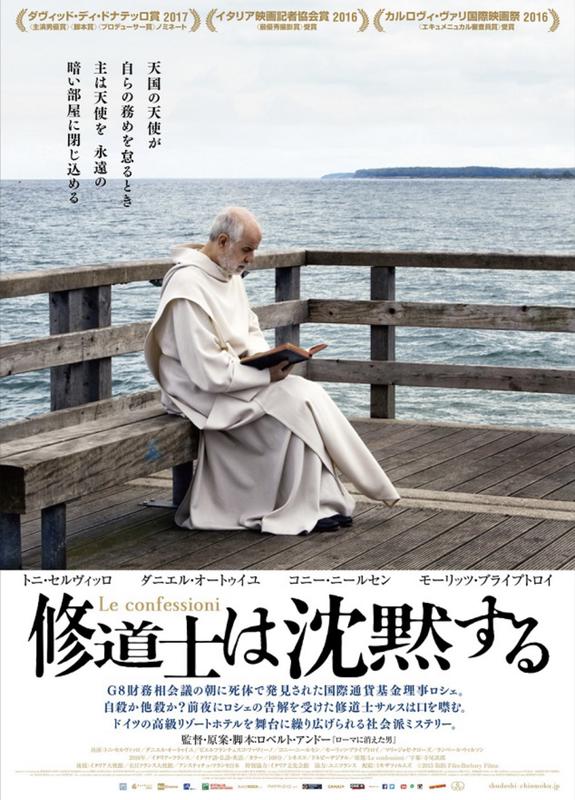

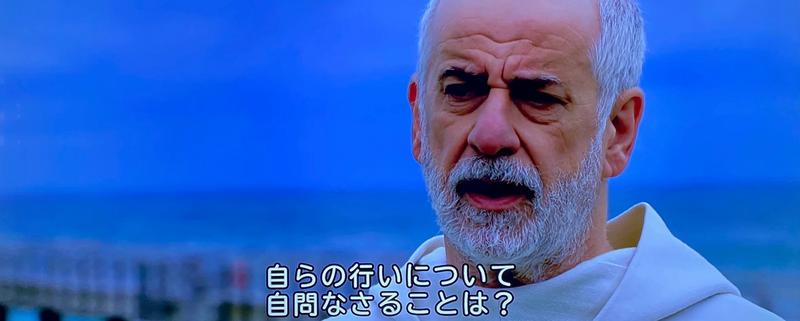

日曜日の午前中は教会で過ごすことが習慣でしたので、ぽっかり空いた時間に、以前から観たいと思っていた映画「修道士は沈黙する」をようやく鑑賞しました。

正直に告白しますが、とても難解な内容でした。

タイトルのとおりに「告解」と観想修道会の修道士であるサルス神父が重要なキーなのですが、想像とは違い、世界経済を動かす強欲で権力主義の人間の心の闇がテーマでした。

映像と音楽が美しく、無駄な描写は一切なく、洗練されたリゾートホテルの中だけでストーリーが展開していきます。

告解の内容を教えるように迫られますが、戒律を理由にサルス神父は沈黙を貫きます。

「沈黙こそがいかに雄弁であるか」が根底に流れるもう一つのテーマのようです。

サルス神父はカルトジオ修道会所属の修道士という設定です。

映画「大いなる沈黙へ ーグランド・シャルトルーズ修道院」で世界的に知られるようになったあの修道会です。

カトリック教会の中でも最も戒律が厳しく、現在は約200人の修行僧が「沈黙」「孤独」「清貧」を重んじた生活を送っているそうです。

この映画の(わたしが考える)最大の見どころは、ラスト5分でサルス神父が登場人物全員を前にして語るお説教です。

「自らを見つめなおしなさい」「自己を律するのです」と言われている気がしたのです。

権力欲、金銭欲、物欲に支配されている現代社会(登場人物たち)への戒めのお説教が、まるで自分に対して語られているかのような錯覚に陥りました。

それまでの100分以上、ずっと重苦しい空気が流れているストーリー展開だったのが、雲が晴れたようにラスト5分ですがすがしい爽快感に包まれる、圧巻のお説教です。

あなたがたは、雲が西に出るのを見るとすぐに、「にわか雨になる」と言う。実際そのとおりになる。

また、南風が吹いているのを見ると、「暑くなる」と言う。事実そうなる。

偽善者よ、このように地や空の模様を見分けることは知っているのに、どうして、今の時を見分けることを知らないのか。

(ルカ12・54~56)

福音書のこの箇所を思い出しました。

わたしの愛読書、カール・ヒルティの言葉も浮かびました。

神の霊がしばしば思いがけない仕方で訪れてきて、その生命と喜びをもってわれわれの全存在を満たし、一瞬のうちにすべての重荷をわれわれの心から取り去ることがありうる。

(「眠られぬ夜のために」より抜粋)

今の時に与えられた重荷とはなんでしょうか。

ヒルティの言う「神の霊が思いがけない仕方で」ある日訪れて「満たし」「重荷を心から取り去る」という経験はわたしもあります。

それは、素晴らしい映画を観たとき、心を揺さぶる本を読んだとき、音楽に涙するときにも訪れます。

アメリカの新大統領就任式で、コロナウィルスによって亡くなられたすべての方へ黙祷が捧げられたのを見たとき、そこに神の霊が訪れたのを感じました。

祝賀会の最後を飾った、歌手のケイティ・ペリーの感動的な歌と打ちあがる無数の花火に涙が出ました。

わたしも、やはりこのコロナ禍の生活でストレスがかなり溜まっていたようです。

素晴らしい映画と、就任式の黙祷、歌手たちの素晴らしい歌声に涙し、心の重荷が少し軽くなったような気がします。

困難に直面したときには、泣いておられるイエスを思い浮かべるとよいでしょう。

少なくともわたしには効き目があります。

エルサレムを見て泣いておられるイエス、ラザロの墓の前で泣いておられるイエスです。

神はわたしたちのために泣いてくださいました。神は泣いておられます。

わたしの苦しみのために泣いておられます。

神は泣けるようになるために――ある神秘家によれば――、自ら人間になろうとされたのですから。

自分と一緒にイエスが苦しんで泣いておられる姿を思い浮かべることは、慰めとなり、さらに前に進む助けとなります。

イエスとのきずなを保ち続けるなら、たとえ人生から苦しみが無くなることはなくても、幸福に向けた素晴らしい地平が開け、その充満に向けて進むことができるでしょう。

勇気をもって、祈りながら進みましょう。

イエスはいつもわたしたちのそばにおられます。

(教皇フランシスコ、2020年10月14日一般謁見演説より)

神が、イエス様がいつもわたしたちのそばにおられることを決して忘れてはいけない、改めてそう心に刻み、自己を見つめなおす毎日です。

役割とその担い手

久留米教会も、福岡県の緊急事態宣言が終わるまでミサは中止となっています。

各人が引き続き感染防止に努め、一日も早く事態が収まるように行動自粛を心がけましょう。

**********************

教皇フランシスコは、自発教令の形をとった使徒的書簡「スピリトゥス・ドミニ」をもって、教会の朗読奉仕者と祭壇奉仕者に、男性のみならず、女性も正式に選任することができるよう、教会法を改定した。

今日の教会において、男性・女性共に、信徒がみことばと祭壇への奉仕に委託を受けて参加することは、認可のもとに、世界中に定着している。

このように状況に応じて「臨時の委託」を受ける奉仕者に対し、正式な儀式をもって朗読奉仕者ならび祭壇奉仕者に「選任」される者は、伝統的に男性に限られていた。

教皇フランシスコは、このたびの自発教令を通し、教会法230条1項を改定、司教協議会の規則が定める年齢と素質をもった信徒を、正式な典礼によって、選任の朗読奉仕者と祭壇奉仕者とする道を女性にも開いた。

このニュースを読んだときの率直な気持ちは、

「知らなかったけど、今頃なの?!」

久留米教会は、昨年6月から主日のミサを4回行ってきました。

(宮﨑神父様、本当にありがとうございます!!)

土曜日19:00,日曜日6:30,9:00,11:00

このうち、日曜日の9時と11時のミサの聖書朗読をしてくださる方2名ずつ、つまり毎週4人の方に依頼する役割を担わせていただいています。

去年まで、日曜日9時のミサで聖書を朗読される方、答唱詩編を歌われる方は、同じようなメンバーでした。

典礼の担当者に「もっといろいろな方に読んだり歌ったりしていただいてはどうですか?」

と、ご苦労されていたことも知らずに言ってしまったことがあります。

「皆さん、断られるのよ」

去年の6月にミサが再開されてから、毎週4人の朗読者を捜して依頼するのは確かに結構大変でした。

「恥ずかしい」

「まだ無理」

そうおっしゃる方に、優しくしつこくお願いするようにしてきました。

「一度やってみてください」

「練習してきてください」

「ご自宅で聖書を開いて読んでみてください」

ベトナム、フィリピンの方には「フリガナがふってあるからよく練習してきたらできる!」と励ましながら。

初めての朗読を終えた方のほとんどが

「またやってみたい」

そうおっしゃるのです。

最近は立候補してくれる方もたまに。

とにかく、やったことがない方にできるだけお声をかけるように。

冒頭にご紹介したニュース、なぜ今まで男性に限られていたのか、その理由は十分に理解しています。

ただ、「いまごろ?!」と思ったのは、司祭の召命が世界中で激減している現代、任せられる役割はどんどん振り分けてよいはず(女性に、ではなく誰にでも)と感じているからです。

聖書朗読、第一朗読(預言書など旧約)と第二朗読(書簡)はその簡単な例でしょう。

第一は女性、第二は男性、という習慣?慣例?も、宮﨑神父様は「気にしなくてよい。」と言ってくださいます。

読みたい人、読める人がちゃんと練習してから読めばよい、と。

今まで円形のアドベントクランツを準備してきたのですが、去年は初めて長方形にして横一列にロウソクを並べてみたいと計画しました。

インスタグラムなどで素敵だと思ったし、円形よりもスクエアの方が作りやすいのです。

その時も宮﨑神父様は、「厳格な決まりがあるわけじゃない。作りやすいようにやっていいよ。」と。

つまり、そうやって「任せてくれる」とハードルが下がり、誰にでもできる役割が増えるのです。

これは、教会のことに限ったお話ではありません。

家庭での子どものお手伝い、会社での若い社員への仕事の割り振り、地域の行事など、どの場面でも同じようなことが考えられます。

いつまでもすべての家事をお母さんがこなし、自分がやったほうが確実で早いからと中堅社員がなんでも引き受け、伝統行事を知り尽くしている年配の方だけが地域を取り仕切る。

そんなことでは世の中は全く回らなくなる。

実感された経験をお持ちではありませんか?

年明けのごミサの時、神学生の吉浦君が冬休みで来ておらず、祭壇のロウソクの灯がともっていませんでした。

それに気づいた高校生の男の子が、誰に指示されたわけでもなくロウソクを灯してくれました。

遠くからその様子を見ていて、とても嬉しい気持ちになったのです。

「プレゼピオを片付けなきゃ」と佇んでいたら、「手伝いましょうか?」と集まってきてくれた子どもたちやベトナムの若者たち。

何も言わなくても気づいて動いてくれる若い人がいます。

久留米教会っていいな、と2021年の始めはそんなミサが続いていました。

気を引き締めなおしましょう。

国が、政府が、行政が、と言っている場合でもそういう問題でもありません。

わたしたち一人ひとりの行動がまず第一です。

今年は御復活をお祝い出来ますように。

まずはそこに目標に置いて、静かに暮らしましょう。

2021をよりよく生きるために

聖堂の横の庭園スペースに、新しく石碑が据え置かれたことにお気づきになりましたか?

イエスのみこころにささげられた久留米教会

教会を訪れる人がそのことをいつも思い起こせますように。

キリスト教は3世紀前半まで、まったく政治利用、権力利用されていませんでした。

エルサレムの神殿が起源70年に壊されてほとんどのユダヤ人のディアスポラが始まるまでは、宗教とさえ認められていません。

なぜならローマ帝国は「新宗教」を認めていなかったからです。

キリスト教はユダヤ教の分派と理解されていました。

それからの歴史のいろいろな経緯で、西欧キリスト教文化という今の「近代世界」のベースができたのです。

これは、竹下節子さんのブログに書いてあったことばです。

今では欧米のほとんどの国が、何らかの形でキリスト教の歴史の上に形成されているのは、そう考えると不思議なことにも思えます。

そう。

現在わたしたちが信じていること、生きているこの世の中は、長い長い歴史と葛藤と不思議なことの積み重ねでできているのです。

いまから何年経ったら、コロナウィルスの蔓延とアメリカ大統領選挙の混乱がもたらしている現状が歴史に意味をもたらすでしょうか。

そう考えずにはいられない、2021年の始まりです。

わたしたちの歴史に刻まれるであろうこの2つの出来事にも、政治的、宗教的な権力闘争、利害の対立があります。

示されているはずの教訓を人々(わたし)が実際に受け止めるのはずっと先のことのように感じています。

理想とする連帯、実際には分断

思いやりと希望、現実には批判と非難と不安

わたしたち人間の弱さと愚かさを毎日見聞きし、実際に自らがその悪魔にとり憑かれることを体感する日々。

なぜ協力できないのか。

なぜ批判ばかりするのか。

そう言いながら、他者を非難する。

この悪循環を今年は断ち切りたい。

わたし自身のこと、わたしの決意ではありますが、多くの方も思い当たることはないでしょうか。

何事にも意味があります。

歴史上、人間は多くの過ちをおかしてきました。

その都度、もとに戻すのではなく軌道を変え、価値観を新たにし、示された意味を理解しようと努めてきたはずです。

洗礼を受けている、というお恵みを忘れてはいけないときです。

2020年は良いことがなかった、と感じている方が多いかと思います。

2021年はよりよく生きていきたい、そう思っています。

聖書に落ち着きを見出したい。

そう思って、無作為にページを開いて読むことにしました。

(昔からそうしています。

今週の朗読箇所を読む、読み方ではなく、あえて無作為に開いてみるのです。

そうして開いて読んでいくうちに、求めていた言葉に出会えた時の喜びは格別です。)

嵐における主の栄光

神の子らよ、主に帰せよ、

栄光と力を主に帰せよ、

み名にふさわしい栄光を主に帰せよ。

主を拝め、聖なる方の現れる時。

主の声は水の上。

栄光の神は雷鳴をとどろかされる。

主は果てしない水の上。

主の声には力があり、

主の声には威厳がある。

主の声は杉の木を砕き、

主はレバノンの杉を打ち砕く。

主はレバノンを子牛のように、

シルヨンを若い野牛のように躍らせる。

主の声は火の炎をひらめかす。

主の声は荒れ野を震わせ、

主はカデシュの荒れ野を打ち震わせる。

主の声は雌鹿をのた打ち回らせ、

森を裸にする。

その神殿ですべてのものは「栄光あれ」と言う。

主は洪水の上に座し、

主は王としてとこしえに座られる。

主はご自分の民に力を与え、

主はご自分の民を祝福し平安を与えてくださる。

(詩編29)

荒れ野と乾いた土地は歓喜し、

荒地は喜び、花を咲かせる。

水仙のように花を咲かせ、

まさに喜びに喜んで歓呼し、

レバノンの栄光とカルメルとシャロンの威光がこれに与えられる。

彼らは、主の栄光、

わたしたちの神の威光を見る。

弱った手を強くし、

ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

実よ、お前たちの神を。

報復が、神の報いが来る。

ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる。」

その時、見えない人の目は開かれ、

聞こえない人の耳は開けられる。

その時、足の不自由な人が鹿のように跳ね、

口のきけない人の舌が喜び叫ぶ。

荒れ野には水が、

荒地にも流れが湧き出る。

焼けつく砂地は池に、

乾いた土地は泉となり、

かつて山犬が伏した棲処に葦やパピルスが生える。

永遠の喜びが彼らの冠となり、

喜びと楽しみが彼らに追いつき、

悲しみと溜息は去る。

(イザヤ35)

聖書を開きましょう。

宮﨑神父様がいつもおっしゃっています。

もっと聖書を身近な存在にしてみるのです。

難しく考えなくてもよいのです。

聖書にもっと親しむことによって、自分に与えられているお恵みに気づき、抱えている不安の解決の助けとし、今本当に必要なことを見極める知恵を呼び覚ましましょう。

☆神の音楽の音を出してくれるハーモニーである聖書

☆相違なる音から一つの救いの音声を放つ聖書

☆一面に花の咲く平原である聖書

☆神からの手紙

☆人間の故郷である天国からの手紙である聖書

初代教会の教父たちは、聖書をこう表現したそうです。

聖書を読んだことのある人はほとんど例外なく、この書物の中に何か大切なことがあると言います。

ある人は判断や行動の基準となるものを見出し、

ある人は人生を精神的に豊かにするものを求め、

病んだ心を癒してくれることば、正しく導いてくれることばを探し出す。

優れた文学や偉大な哲学書として読む人もいるでしょう。

人々は聖書にいろいろな仕方で近づいており、そのいろいろな読者の関心に幅広く答える不思議な書物である、と和田幹男先生はおっしゃっています。

2021年はいつも聖書をそばに。

『成人』することの意味

皆さま、2021年あけましておめでとうございます。

今年も、毎日のお恵みを見逃さず、各々が置かれている立場と与えられた責任に忠実に、思いやりと感謝に溢れた日々を生きていけますように。

3日のごミサでは、今年20歳の成人となる信徒のお祝いがありました。

日本では『成人』というと、「お酒が飲める年齢になった」というイメージが強いのですが、本来の成人するという意味は「社会的責任を持つことを認められた」ということではないでしょうか。

ユダヤ教では、男子は13歳で成人となるバル・ミツバ(女子は12歳バト・ミツバ)という儀式がエルサレムで盛大に行われます。

(ユダヤ教では祈りの場は厳格に男女が分けられています。

嘆きの壁も左半分が男性用、右半分が女性用です。

このバル・ミツバの儀式も男子と父親や男性親族だけで行われ、母親や女性親族は仕切りからのぞき込む形です。)

これは、(ウィキペディアによると)中世以降にできたしきたりで、キリスト教の堅信式の影響を受けて始まったと言われています。

つまり、イエス様の時代には無かったのです。

ユダヤ教の戒律を守ることができる年齢が成人である、とされています。

自分の行為で許されることと許されないことを認識し、自分の行動に責任を持てる年齢に達したことを、成人式という形で祝うのです。

ヨセフ様、マリア様が3日も探し回ってようやく見つけた12歳になった我が子イエスが神殿で学者たちと知的なやり取りをしていた、というあの出来事を思い出します。

どうして、わたしをお捜しになったのですか。

わたしは父の家にいなければならないことを、ご存じなかったのですか。

(ルカ2・49)

イエスは知恵も増し、背丈も伸び、ますます神と人に愛された。

(ルカ2・52)

イエス様の少年時代(お生まれになったこと、そしてヨハネから洗礼を受けるまでの間の)唯一のエピソードであるこの箇所は、わたしにはイエス様の成人した記念の出来事に思えるのです。

他にイエス様の少年期、青年期の記述がないので想像にすぎませんが、この日、マリア様は悟られたのではないでしょうか。

幼かった我が子はもう母の手元から離れ、成人として、いつの日か何かを担う存在となるということを。

「これらのことをことごとく心に留めていた」という短い記述がその覚悟を秘めていると感じます。

教皇フランシスコ講和集7に「よい羊飼い」というお説教があります。

少し抜粋してご紹介します。

よい羊飼い(イエスのことです)は、わたしたち一人ひとりに目を配り、わたしたちを探し、わたしたちを愛し、ご自分のことばを伝え、わたしたちの心の奥底、願望、希望、そしてわたしたちの失敗や失望を知っておられます。

イエスはわたしたち一人ひとりに終わることのない、全きいのちを生きる可能性を与えてくださいます。

さらにイエスは、愛をもってわたしたちを守り抜き、人生で向き合うことになる険しい道や、時に危険な道をくぐり抜けるのを助けてくださいます。

イエスに倣って、兄弟愛と自己奉献という新しい道を歩むために、自分勝手な行いをやめ、誤った道の迷路から離れるのです。

次は、2019年のワールドユースデーで語られたお説教の一説です。

皆さんの自分に与えられた使命は遠い未来の約束ではありません。

青年期は待合室ではありません。

今日のあなたの人生は、今日しかありません。

危険を冒すなら、それは今日です。あなたの出番は今日なのです。

「皆さんは未来です」とよく言いますが、皆さんは未来ではありません。

皆さんは「いま」です。

皆さんこそ「神のいま」なのです。

神と神から与えられた使命に、待ち時間はありません。

それは、いまなのです。

単純な言い方ですが、この教皇様のおことばを理解できる、実行するように努めようとできる、それが『成人』なのではないかと考えます。

コロナ禍にあって、学業も就職もままならない、困難な時代を生きる若者を思うと、自分が20歳だった時代がうそのようです。

今年『成人』となる若者たちが、これからも直面するであろう困難に立ち向かうための強さと優しさを身にまとうことができますように。

父である方の愛

イエス様の誕生をもって、教会のカレンダーは降誕節に入ります。

クリスマスの次の日曜日は聖家族をお祝いするのが習わしです。

父と子と聖霊の御名によって アーメン

父である神

イエス様

聖ヨセフ様もお父様です。

どうしても存在感の薄いヨセフ様ですが、イエス様がダビデの家系なのはヨセフ様の血です。

ヤコブの子はマリアの夫ヨセフである。

キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。

(マタイ1・16)

イエス様がダビデの家系てあることが書かれたそのあとに続き、ヨセフ様へのお告げについて書かれています。

イエスの母マリアはヨセフと婚約していたが、同居する前に、聖霊によって身ごもっていることが分った。

マリアの夫ヨセフは正しい人で、マリアのことを表ざたにするのを望まず、ひそかに離縁しようと決心した。

ヨセフがこのように考えていると、主の使いが夢に現れて言った。

(2・18~20)

ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じたとおり、彼女を妻として迎え入れた。

マリアが男の子を生むまで、ヨセフは彼女を知ることはなかった。

(2・24~25)

イエス様が生まれた直後にも、エジプトに非難するように主の使いが夢でヨセフ様に現れて言います。

そして、エジプトから出てイスラエルに行け、と主の使いが夢に現れるのもヨセフ様に、です。

ルカには、「ダビデ家とその血筋に属していたヨセフ」がベツレヘムに住民登録にマリア様を連れて行ったことと、主の使いが羊飼いにベツレヘムへ行くように告げたとき「マリアとヨセフ、そして飼い葉桶に寝ている乳飲み子を探し当てた」という2か所にヨセフ様のことがチラッと書かれています。

マリア様を静かに受け入れ、エジプトへ行け、イスラエルに戻れ、と天使のお告げに従って家族を守ったお父様。

なのに、外典に書いてあるからなのでしょうが、中年だったさえないおじさんが若いマリアを嫁にもらうことになり気が引けたから耐えた、ようなイメージがないことはない、、、です。

ミケランジェロ HolyFamily

(完全に、お父さんじゃなくておじいさんです、、、)

ヨセフは一見すると主役級にはならないものの。その姿勢の中にはすべてのキリスト者の知恵が収められています。

説くことも語ることもしませんが、神のみ旨を行おうとするかたで、しかもそれを福音に沿った、真福八端の仕方で行います。

ヨセフは完全に神を信頼し、天使の言葉に従ってマリアを自分のもとに迎えます。

神に対する固い信頼によって、人間には困難なことを、ある意味納得のいかない状況を、受け入れることができるのです。

ヨセフはマリアの胎から生まれる子は自身の子ではないこと、神の御子であることを、信仰において理解します。

そうしてヨセフは、地上での父であることを全面的に受け入れる保護者となるのです。

(教皇フランシスコ講和集7より)

早くから描かれていた聖母子像と違って、聖家族は16世紀頃から描かれるようになりました。

それまではヨセフ様に対する信仰が薄かったからと言われています。

教会がヨセフ様を保護者として認定したのは1870年です。

久留米教会にはもともと、マリア様のご像しかなかったのですが、30年ほど前にヨセフ様のご像もこうして設置されました。

(ちょっと頼りない雰囲気?)

これは、ガイドさんが「イスラエルで一番美しい聖家族のご像だと思っている」とおっしゃっていた、イスラエルの聖ヨセフ教会のご像です。

(頼りがいありそう?)

教皇フランシスコは12月8日、聖ヨセフがカトリック教会の保護者として宣言されてから150年を迎えるにあたって、2020年12月8日から2021年12月8日を「ヨセフ年」とすることを宣言しました。

教皇は同日、使徒的書簡「パトリス・コルデ」(父親の心で)を発表し、イエスの養父としての聖ヨセフの優しさやあふれる愛、神からの召命への従順さ、父親としてあらゆることを受容し、創造性をもって行動した勇気、質素な労働者としての姿、目立つことがなかった生き方に触れています。

聖ヨセフは「執り成しの人、苦難の時に支え、導いてくれる人」だと教皇は記しています。

使徒的書簡は福者ピオ9世教皇が1870年12月8日に聖ヨセフを「カトリック教会の保護者」と宣言してから150年を記念して発表されました。

教皇フランシスコは使徒的書簡で、新型コロナウイルスのパンデミックが続く中で、聖ヨセフが示してくれているのは、日々の困難を耐え忍び、希望を示しているが、決して目立つことのない「普通の人々」の大切さだと強調しています。

(カトリック中央協議会ホームページより)

2020年は、誰にとっても試練が与えられたような、多くのことを考えさせられる、忘れがたい年となりました。

わたしたちには、幸いにもお父さんがいてくれます。

天の父

イエス様、ヨセフ様

神父様

マリア様へは毎日お祈りしていますが、ヨセフ様にお祈りしたことはないかも。。。

この一年の締めくくりとなるあと数日、ヨセフ様にもご加護をお願いしつつ、地球全体に与えられたこの試練の日々が一日も早く収まりますように祈りながら新しい年を迎えたいと思います。

久留米教会の召命を考える

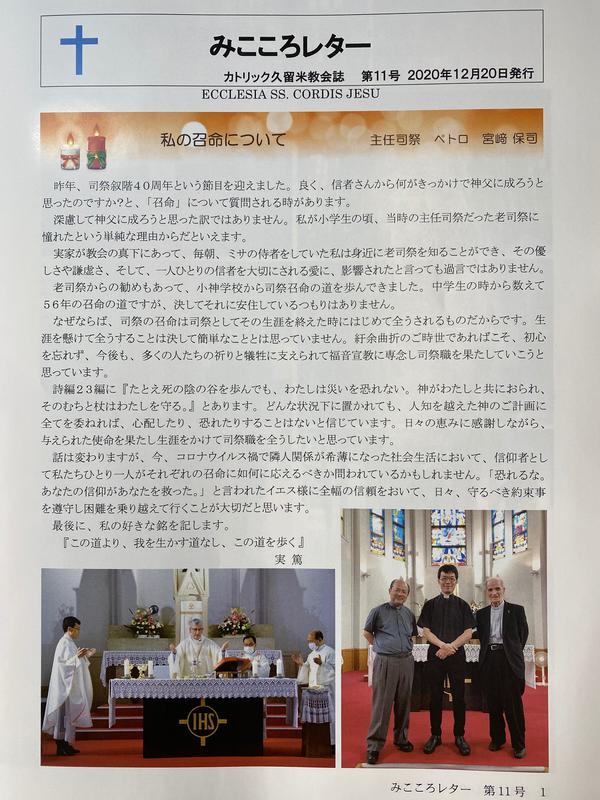

久留米教会の広報誌、みこころレターの11号が完成しました。

前任主任司祭の森山神父様が「教会に来られない信徒にも教会の様子を知らせるツールとして」の役割も込めて始められた広報誌です。

年に2回、6月と12月の発行を続けていましたが、今年は教会が春に閉鎖されたことで6月の発行は見送りました。

毎回、テーマを決めて記事の構想を考えています。

今回のテーマは『召命』です。

このコロナ禍、日曜学校の子どもたちが減り、侍者もいないミサが続き、少年たちを日曜日に見かけなくなってしまいました。

やはりどうしても『召命』=少年たちが司祭を目指してくれる聖霊のお導き、という考えにとらわれてしまうわたしとしては、なにか不安が拭えない日々だったのです。

みこころレターの構成について宮﨑神父様と打ち合わせをしているときに、そのことをお話しました。

「教会の庭を手入れしていつも花を植えてくれている人たち、誰も行かない墓地の清掃をしてくれている人たち、そういう信者の召命の姿も記事にしなさい。」

そう教えてくださいました。

心が湧き立ち、次々とアイデアが浮かんできました。

墓地の清掃のことは、このホームページでご紹介させていただきました。

清掃をしてくださっている信徒のおじさま方に「わたしを墓地に連れてって!!」とお願いし、お話を伺っていたら広報誌のスペースでは足りない!と思ったので、ホームページで熱く語りました。

わたしがこうして教会の広報の役割を任せていただき、楽しみながら取り組むことができていることについても、「あなたはあなたの召命を生きてるじゃない!」とある神父様から言っていただきました。

やはり『召命』は幅も奥も深いのです。

今回のみこころレターでは宮﨑神父様、船津神父様、古市助祭様、神学生の吉浦君にご自身の召命について書いていただきました。

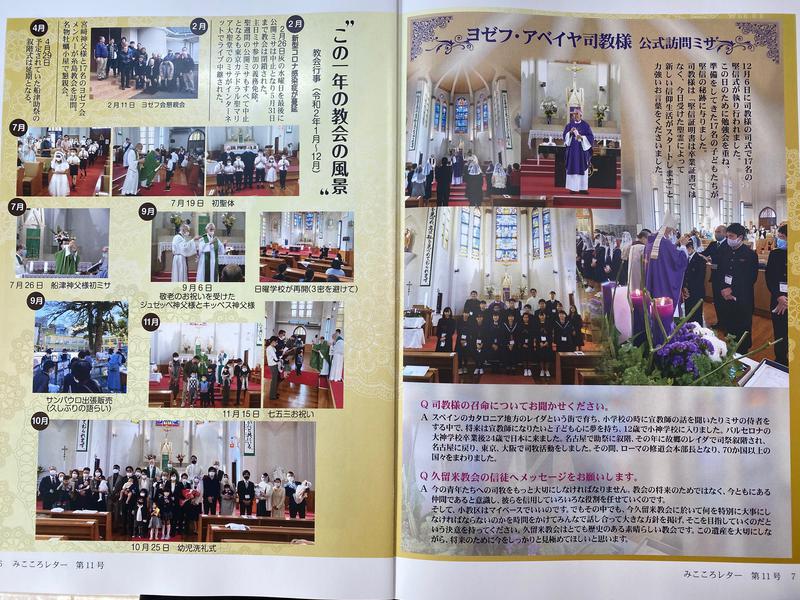

アベイヤ司教様にインタビューをし、久留米の信徒へのメッセージをいただきました。

紙面の都合で掲載できなかった、みこころレターのためにアベイヤ司教様が書いて送ってくださったメッセージの全文をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・

「小教区共同体を行き来するには」 ヨゼフ・アベイヤ

小教区を訪問するときによく聞かれるのは、小教区共同体はより活発になるために何をすればいいでしょうか、ということです。

その時繰り返し伝えるのは、「初代教会の姿を見ることです、4つの特徴が見られます」

1)共に祈る

皆が集い、共に祈りに参加し、互いに支え合っている姿はとても美しいものです。

一人ひとりが置かれている場でイエスの弟子として生きる力となったのです。

2)キリストを記念する

初代教会の人々は、《これを私の記念として行いなさい》というイエスの言葉を忠実に守りました。

その時から教会は二千年にわたって、この記念を行ってきました。現代、ミサと言います。

3)兄弟とすべての人々を心にかける

すべてを分かち合って、物が足らなくて困った人はいなかったことです。

共同体においてはもちろんのこと、周りの人々の情況を心にかけて関わったのです。

4)福音の喜びを伝える、天の父が望んでおられる社会を築く

現代の言葉で言えば「福音宣教」です。

彼らは人々の心の渇きに気づき、与えられた福音を宣べることによって、それに応えたのです。

また、社会の中にあった矛盾と不正に気づき、福音の力によって、社会を変えていくパンだねになろうとしたのです。

・・・・・・・・・・・・

よいクリスマスを ♰

(ベツレヘムの聖誕教会のステンドグラスです。)

信仰の歴史と遺産

先週お越しになったアベイヤ司教様が「久留米は歴史ある教会です。この遺産を守りながら将来をしっかり見極めて進んでください。」とおっしゃった言葉が心に響き、そのことをずっと考えています。

【共同訳】

“霊”の火を消してはいけません。

預言を軽んじてはいけません。

すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。

あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。

【フランシスコ会訳】

霊を消してはなりません。

預言を侮らないようにしなさい。

しかし、そのすべてをよく吟味しなさい。

そのうえで道理にかなったことを大切に保ち、

悪いことならどんなことであっても、それに近づいてはなりません。

(1テサロニケ5・19~22)

この「霊」とは、「霊の特別な恵み(カリスマ)」のことを言っています。

日本の先人たちが初めてイエス様の教えを聞いたとき、どのように感じ、どのくらいの驚きと喜びを胸に躍らせたのでしょうか。そのことをずっと想像しています。

イエズス会の記録によると、慶長5年(1600)前半に久留米に伝道所が開設されレモウラ神父と修道士が駐在し、久留米城下に薩摩から運んだ材木で住院のついた天主堂が建設されました。

このほかにも、町のキリシタン達がもう一つの教会を建てていたそうです。

久留米城主 毛利秀包の熱意に支えられて布教は最盛期を迎え、久留米とその周辺のキリスト教信者は7,000人いたと言われています。

久留米教会が1978年に宣教再開100周年を記念して作成した記念誌に載っている、当時の平田司教様の文章をご紹介します。

1601年にスペインで出版された東方伝道史の中に、

「1595年、26聖人の殉教2年前に神父と修道士は久留米という筑後の城下町に到着した。ここには古い二人のキリシタンがいた。この二人のキリシタンは、日曜・祭日に自分の家にあった礼拝所に信者を集め、皆が一緒に祈り終わると、聖教に関する数種の本を朗読した。300名ほどのキリシタンがいるが、神父はこれらの人の告白を聞き、修道士は教えに関する一般の話をした。」と記録されている。

この時点で、久留米での宣教は400年ぐらい前に始められたと思われる。

その後、迫害の火の手が全土に及ぶにつれ、久留米の信者も苦難の道を歩くようになった。

信仰の火種は消えてなくなったかのように見える状態が250年も続いた。

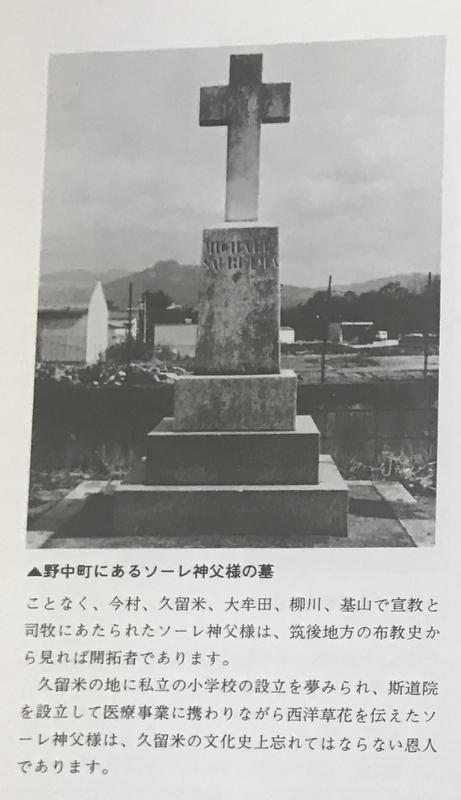

1878年にはソーレ神父様が久留米に正式に赴任して宣教を再開した。

旧筑後久留米藩領の三井郡大刀洗町(今村周辺)が、江戸時代禁教期の潜伏キリシタン(かくれキリシタン)集住地区であったことは良く知られています。

幕末~明治時代初頭に久留米藩による今村キリシタンの一斉検挙拘束があり、殉教者を出しています。

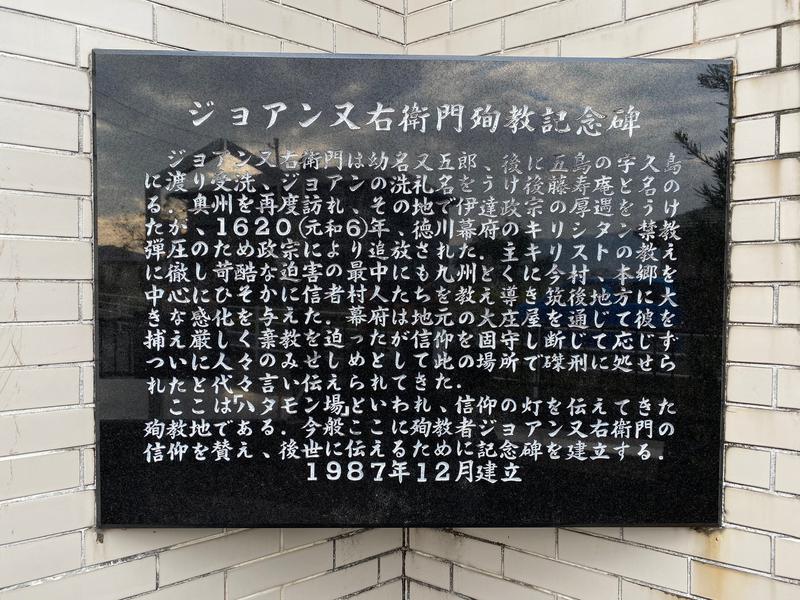

大刀洗町にある殉教跡地に建てられた祭壇です。

イクトゥスとは、ギリシャ語で魚を意味します。

そして、同時に「イエス」「キリスト」「神の子」「救世主」の頭文字を並べた単語でもあるそうです。

偶像崇拝を禁止していたユダヤ教の勢力が強い時代の初期のキリスト教徒が、隠れシンボルとして用いていた、と言われ、それがこの今村・大刀洗のキリシタンたちにも伝わっていたのでしょうか。

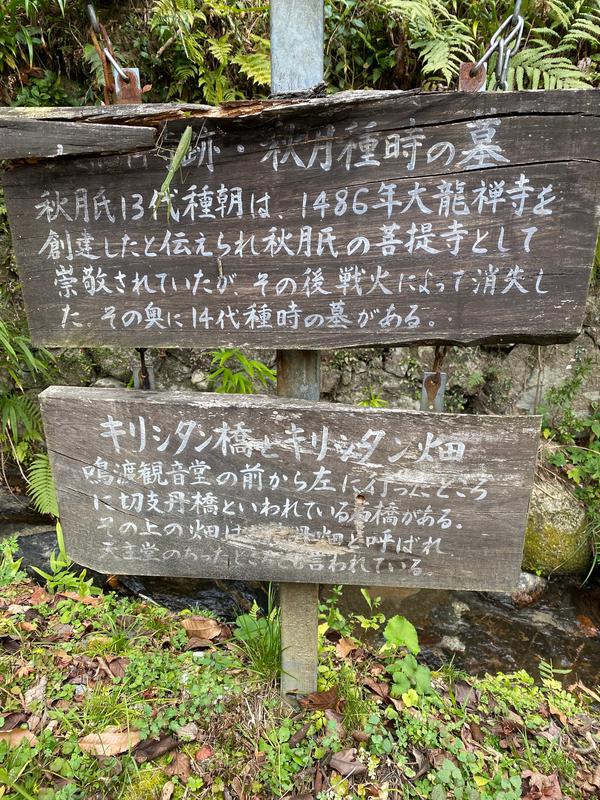

戦国時代末期に秋月にはキリシタンに寛大な秋月種実などの武将がおり、末次興善(コメス)という、博多、長崎、堺などで活躍していた豪商のキリシタンがいました。

永禄12年(1569)に興善は、医師でもあるアルメイダ修道士を紹介して武将など30人に洗礼を授けました。

末次コメスの屋敷裏には小さな教会があって、宣教師達は博多から時々秋月の教会を訪れたようです。

秋月の美しい紅葉の小川に沿った道の奥に、ひっそりとその天主堂の跡地はありました。

昨年11月に訪日されたフランシスコ教皇様がおっしゃったことです。

「この数日間に、何世紀にもわたる歴史の中ではぐくまれ、大切にされてきた日本のすばらしい文化遺産と、日本古来の文化を特徴づける宗教的、倫理的な優れた価値に、あらためて感銘を受けました。

異なる宗教間のよい関係は、平和な未来のために不可欠なだけでなく、現在と未来の世代が、真に公正で人間らしい社会の基盤となる道徳規範の大切さを認められるよう導くために重要なのです。」

(政府および外交団との懇談、同年11月25日)

歴史は語り継いでいかなければ、いつか忘れ去られます。

遺産は管理していく人がいなければ、朽ち果ててしまいます。

ですが信仰は、歴史のなかに埋もれた遺産であってはいけません。

先月ここに書いた墓地のように、たとえそこにご遺骨がもう眠っていないとしても、管理し、祈りを捧げている信徒の姿がある限り、霊は働き、信仰の火は灯っています。

そして、アベイヤ司教様が仰ったとても大切なこと。

彼らは教会の「未来」ではありません。

彼らは「現在」の教会の仲間です。

ツリーの飾りつけと、馬小屋セットを出す役割を担ってくれました!

彼らと共に教会の歴史を創っていきたい、と心から思った日曜日でした。

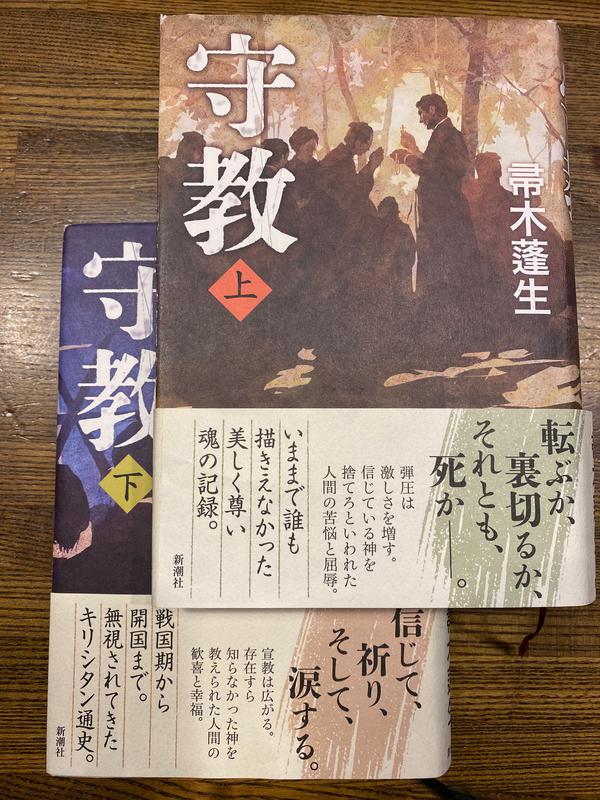

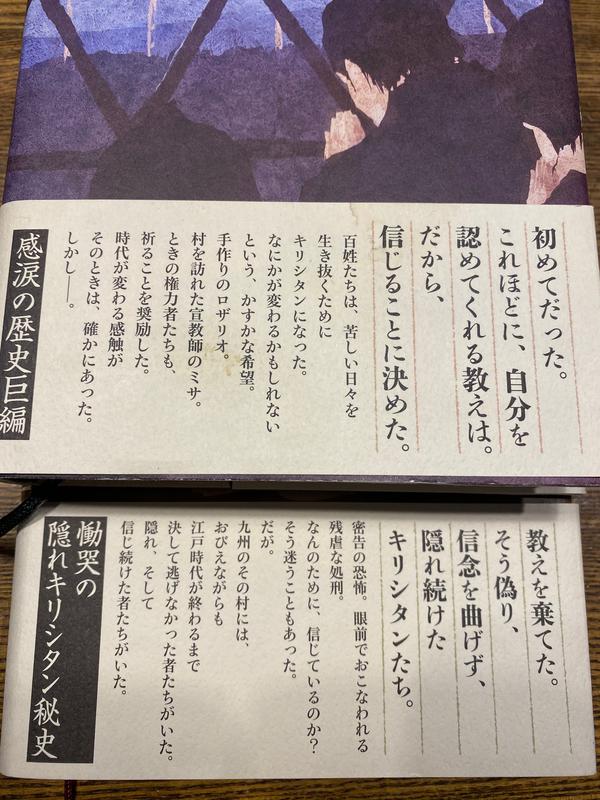

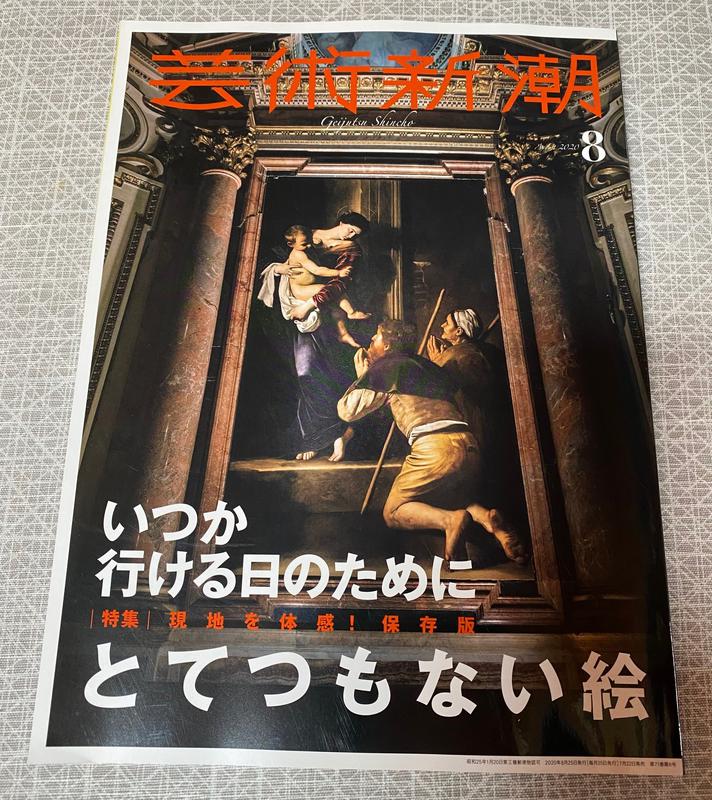

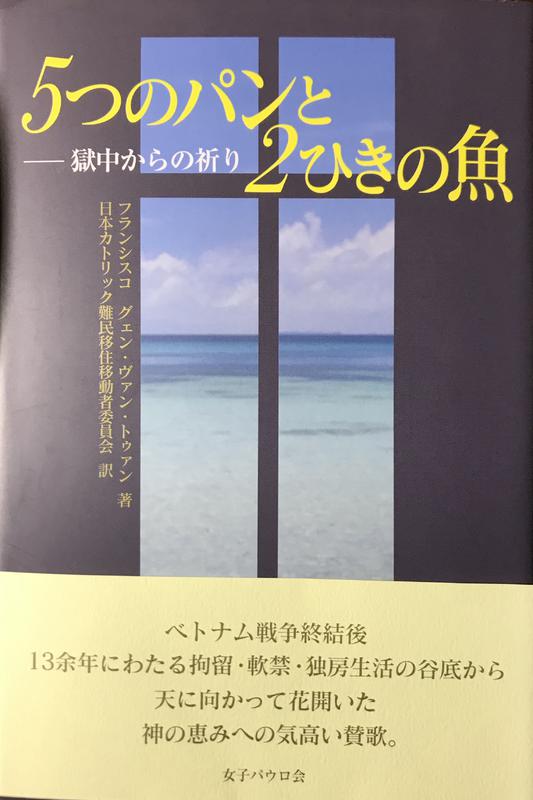

「今月の本」はこちら。↓

表裏の帯に書いてあることばを読むだけで心が震えました。

キリシタンの信仰の小説ですが、ノンフィクションかと思われるほどのリアリティです。

江戸時代を通じて、ひっそりと潜教し続けた福岡県「今村信徒」の慟哭の歴史(Amazonの説明より)

『堅信式』アベイヤ司教様公式訪問ミサ

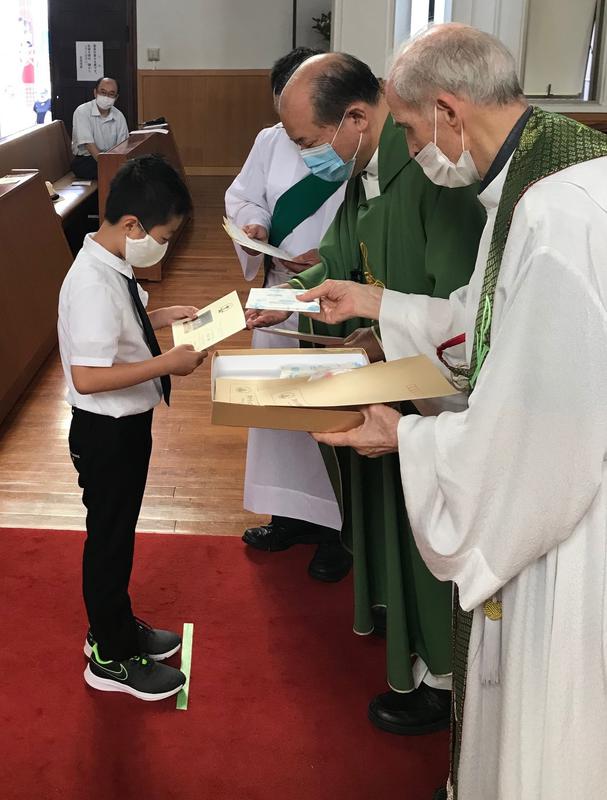

6日はアベイヤ司教様の司式によるミサの中で、17名の子どもたちの堅信式が執り行われました。

マリア様が聖霊によって身籠られたこと、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられたこと、このようにイエス様は2回聖霊を受けられています

聖霊の導きによって洗礼を受けることで「神の子」として誕生したわたしたちは、2回目の聖霊の働きである堅信の秘跡によってその信仰を確固たるものとし、派遣されていくという意味があるのです。

アベイヤ司教様は「今日もらう堅信証明書は卒業証書とは違います。今日からみなさんは、聖霊の働きによってキリスト者として新たにされたのです。今日参列している先輩信徒の皆さんは、あなたたちのために祈ってくれています。あなたたちのためにですよ!」と力強くおっしゃいました。

今年はコロナ禍において、何も良いことがなかった、、、ということはありません!

5月にはアベイヤ司教様が着座され、7月には船津司祭が、10月には古市助祭が叙階されるという素晴らしい記念すべき年でした。

司祭

司教

教皇

教皇様が一番偉くて、枢機卿、司教、司祭の順である、ということでは全くありません。

12使徒がどのような人々だったかを思い返してみるとわかります。

それぞれがユニークであり、現代の信徒であるわたしたちがそれぞれに個性があるのと全く同じで、12人は違った特性を持っていました。

違いながらもイエス様への愛と信頼において、彼らはひとつに結ばれていたのです。

誰が一番偉いのか、で言い争ってはいましたが、結局はペトロが一番だった、というわけではないのです。

イエス様は、3度自分を否認したペトロに3度ご自分への愛を確認し、首位権をお示しになります。

(ヨハネ21・15~)

神の国の鍵を与え(マタイ16・17~19)、ご自分の羊の群れ(信者たち)をペトロに委ねられました。

イエス様の教えを次の世代に確実に誤りなく伝えていく役割が使徒たちに委ねられ、それが教父たちによって確立され、現代の司教たちへと続いているのです。

『教導職』と言います。

教皇権・教皇職(司教・司祭職)は「信ずる人々のエクレシア(集り、教会)」を生き生きと生かし、分裂なき健やかな集まりとするための奉仕職・奉仕権なのだ。

この奉仕(サービス)を受けて、集る側もまた、世の万人のために奉仕(サービス)する。

では、教皇(ペトロ後継者)は「教会のかしら」か。

めっそうもないことである。

教会のかしらはただキリスト・イエスのみ。

教皇(司教)はキリストのわざと心を託されて継いでゆく管理者的しもべ。

(ルカ12章以降度々出る管理人のたとえ参照)

犬養道子さん「聖書を旅する3」より

久留米教会というエクレシアに集うわたしたちです。

同じひとつの心の集まりである教会における、多様性、ヴァラエティ。

これこそがイエス様の望まれたことなのです。

アベイヤ司教が7月の船津司祭の叙階式で久留米に来られた時のことです。

全ての参列司祭が黒っぽいスラックスパンツに黒の革靴でしたが、ある神父様(久留米の前任主任司祭!)は、ブラックジーンズに裸足に皮のサンダル姿で現れ、そのままその上に着衣されたのです。

思わずわたしは、「え、、、まさかその恰好のまま!?うそでしょ!??!」と言ってしまいました。

するとアベイヤ司教様が笑いながら

「カトリック教会は多様性を重んじていますから!」とおっしゃったのです。

このユーモアのセンスと素敵な笑顔と足の長さに、わたしはすっかりファンになってしまったのでした。

司教様へインタビューさせていただきましたので、みこころレターをお楽しみに!!

神と人の仲介役

今日11月30日は聖アンデレの記念日(聖名祝日)です。

マタイは英語でマシュー、マルコはマーク、ルカはルーク、ヨハネはジョン

そして、アンデレはアンドリュー!

(わたしの好きな映画俳優やシンガーは、決まってこの辺の名前です。)

マルコによる福音書では弟子のリストの中でもペトロ、ヤコブ、ヨハネについで4番目の位置にあります。

わたしのイメージでは兄ペトロに比べあまり目立たない地味な弟子のような気がしていましたが、アンデレに焦点を絞って聖書を読むと、見えてきたのは彼の存在の深い意味でした。

ヨハネによる福音書ではペトロにイエス様を紹介したのはアンデレです。

ヨハネから聞いて、イエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟のアンデレであった。

アンデレは兄弟シモンをまず見つけて、「わたしたちは、メシアを見つけた」と言った。

アンデレはシモンをイエスの所に連れて行った。

(ヨハネ1・40~42)

ガリラヤ湖畔でパンと魚を持った1人の少年を連れてきてイエスに紹介したのもアンデレです。(6・8~9)

また、ギリシャ人がイエスに会いにきたときも、その間を仲介しています。(12・20~22)

つまり、アンデレはいつも重要な仲介役の役割を果たしていたのだ、とヨハネには書かれているのです。

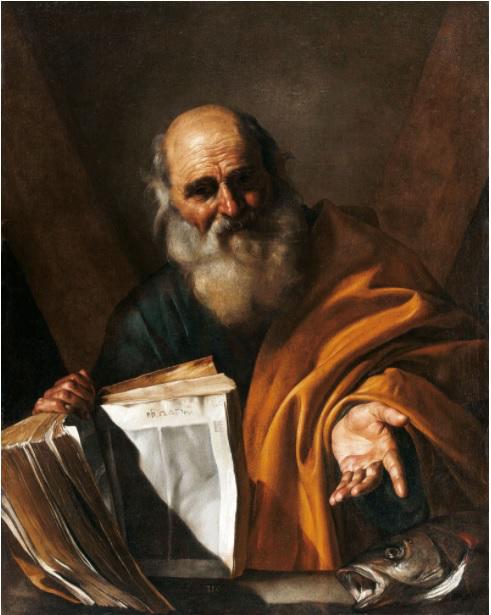

聖アンデレ Josepe de Ribera

一番弟子の兄ペトロの陰にかくれて、アンデレの話はあまりのこっていない。

”側近”はペトロとヤコブ&ヨハネ兄弟であり、アンデレはその3人とごく近しかったのにそこに入っていない。

兄のペトロにイエスのすばらしさを話し、であうきっかけをつくったのもアンデレである。功績は大きい。

でも側近にはなれなかった。ヨハネとともに”最初の弟子”のひとりでありながら、ずっと「あのペトロの弟」で過ごした。

きっとアンデレはそんなことどうでもよかったのだろう。不平ひとついわない。

なにかにつけてだれがいちばんえらいかを口論する弟子たちのなかで、彼はめずらしくおだやかで控えめな男だった。

ちなみにアンデレとは”男らしい”という意味である。

主役ではないが渋いヤツという感じだったのだろう。

(遠藤周作で読むイエスと十二人の弟子 より)

アンデレが兄とイエス様を繋いだ「間を結ぶ者」であったように、イエス様は人々と神様を結ぶ「仲介者」でした。

今、遥かに優れた務めが、キリストに与えられました。

それは、キリストが、この上もなく優れた約束に基づいて制定され、この上もなく優れた契約の仲介者となられたからです。

(ヘブライ人への手紙8・6)

イエスは単に神と人間との間に立つのではない。その身を捧げて永遠に途切れない関係を保つ者だった。

「見るがよい。神の子羊だ」という洗礼者ヨハネの言葉によって、イエスを見たあと、戦慄にも似た畏れと共にイエスに従ったアンデレは、彼の意志とは別なところで、小さな「仲保」の役割を分有されている。

聖書を読む限り、アンデレはそのことを自覚していない。だが、それゆえにこそ、彼の働きは不朽なのだともいえる。

(「イエス伝」 若松英輔 著より)

成人洗礼の場合、信仰を持つに至るには運命的な出会いがあったという方が多いと思います。

教会に連れて行ってくれたり聖書講座に誘ってくれた人、つまり、神様との仲介役の存在が大きいのです。

代父、代母の存在もその一端でしょう。

わたしの場合は高校の担任の先生だったシスター。

母の場合は旅行先で訪れた教会で出会った神父様。

神様とわたしを繋いでくださったシスターは、いまでもとても大切な大切な存在です。

そしてわたしも、その体験を生かしてどなたかがわたしの言動で神様を感じてくれる存在になれますようにという希望を心に留め、生きていきたいと思います。

久しぶりに、犬養道子さんの「聖書を旅する 3」を読み進めていたら、こんな箇所を見つけました。

充満の生のよろこびから遠くはなれて、死という大制限の方に行ってしまった人類をつれ戻す橋わたし役(救い主とはこれも意味する)は、去って行った者たちの中からは出て来っこない、のである。

去って行った人類の中の男と女の結合は、橋わたし役をゆめ生み出せない。

永劫の充満の者自らが創造の息吹き(創世記)によって、汚れ(原罪)を前以てとりのぞいた乙女の胎に入り、そこで胎児となりひいては誕生し、人間のひとりとなって人間史に介入しない限り。

橋わたし役と言ってもよいし、歪んだ方向に向かってしまった人間性を、元来の方向に向けて逆転させる事業と呼んでもよい。

さぁ、待降節が始まりました。

わたしたちと神様の仲介役、人類を生のよろこびにつれ戻してくださる橋わたし役であるイエス様の御生誕をお祝いするために、わたしたち個々が目を覚ましてこの4週間を過ごしましょう。

↓ 今年は紫色を基調として、こんな感じに作りました!

死者への祈り

久留米には2か所の教会墓地があるのをご存じでしょうか。

新しいお墓の設置が中止され、教会内に納骨堂が増設されたこともあり、今は皆さま納骨堂をお選びになっています。

久留米教会の宣教100年を記念して作られた本によると、歴代宣教師のうち初代のソーレ神父様(1917年没)、3代目のフレスノン神父様(1936年没)、チリ司教様が眠っておられたのです。

(現在は和田墓地に移されていらっしゃいます。)

野中町の墓地の様子です。

遺骨はすべて納骨堂に移設されています。ほとんどのお墓は傾き、訪問者もほとんどないそうですが、こうしてお花を添えに通われているかたもいらっしゃいます。

次は、鳥飼にあるもう一か所の墓地です。

(墓地跡、というほうが正確かも。)

マリアの墓、と墓石にはありました。

こちらは、もうどなたも通ってこられている気配はありません。

それでも2か所とも久留米教会の有志の信者さんが定期的に草を刈り、除草剤をまき、通路を整備し、清掃してくださっていることで管理されているのが実情です。

みなさんはご自分の死後、遺骨をどうしてほしいか、ご家族などにお伝えになっていますか?

亡くなった母は生前、「教会の納骨堂に入れてほしい」と言っていましたが、実際には(仏教のお寺にある)我が家のお墓に眠っています。

理由は「父の希望」です。

父は毎朝、愛犬を連れてお墓にお線香を上げに行っています。

カトリック信者ではない父が「母に手を合わせる場所が欲しいから」として、お寺のお墓に納骨したのです。

(罪滅ぼしです)

この場合、母の希望よりも残された父の気持ちを優先したことは間違っていないと思っています。

長年連れ添った愛する妻サラを葬るために、アブラハムがお墓を造るための土地を買った話があります。

私はあなたがたのもとでは寄留者であり、滞在者です。

あなたがたが所有している墓地を譲っていただきたいのです。

そうすればこのなきがらを移して葬ることができます。

(創世記23・4)

残された者の義務として、私有の墓地にこだわったアブラハムの気持ちがよくわかります。

ローマ教皇庁では「遺骨を親族などで分骨してはならない」としているのですが、日本のカトリック協議会では風習も勘案して許可しているようです。

(注:最下段にリンク)

わたしは、NYと横浜に住んでいる妹たちに少し分骨して渡してあります。

彼女たちも「毎朝お茶を供えて祈る対象として」の分骨を希望したのです。

死者への祈りは、生者の務めであると同時にわたしたちの希望する追悼の形でもある気がします。

死者はそこにはいない、いつもわたしたちとともにいるとわかっていても、わたしたちはどこか定位置を決めて手を合わせることで心が落ち着くのを感じることが出来るし、死者を「追悼している雰囲気」を大切にしているのです。

遺骨のないお墓、聖墳墓教会では毎日ものすごい数の巡礼者が『お墓参り』に来て祈っていました。

(今は閑散としているのでしょうか。)

毎日、それぞれの宗派が決められた時間にミサや礼拝を捧げています。

(ほとんど一日中、次々と、です!)

カトリック、東方正教会、アルメニア使徒教会、コプト正教会、シリア正教会の複数教派による共同管理の「イエス様のお墓」なのです。

お墓(納骨堂)という場所は、死者のためではなく残された生者のために必要なものであることが実感できます。

草が生い茂って苔が生えたまま放置されている墓石では、眠っている死者に失礼だ、というよりも、わたしたちがいたたまれない、落ち着かない気持ちになります。

こうして教会の墓地を管理してくださっているボランティアの方がいらっしゃること、心に留め於いてくださいませ。

--------------------------------------------------------

*現在、久留米教会の納骨堂は、ご入場いただける時間と人数が決まっています。

蜜をさけるため土日はお入りいただけません。

平日の開館時間に、一度に2人まで(もしくはひと家族のみ)でお祈りをお願いしています。

--------------------------------------------------------

参考:教皇庁教理省『死者の埋葬および火葬の場合の遺灰の保管に関する指針 (Ad resurgendum cum Christo)』の日本の教会での適応について

https://www.cbcj.catholic.jp/2017/07/20/14105/

自分の中に見るユダ

15日のごミサの中で、七五三の子どもたちのお祝いがありました。

子どもたち、なんて可愛いのでしょう。

毎週会っている子たちなので、成長の様子をこうして見られることで幸せと喜びを感じています。

ただいま、絶賛 聖書週間中(11/15~22)です。みなさま、聖書を開いてみてください。

イスカリオテのユダについては、ずっとわたしの中でくすぶっているテーマの一つです。

12使徒のひとりとして数えられ、イエス様をわずかな額の銀貨で売り渡したとされるイスカリオテのユダ。

彼は本当に救われないのか、考えてみたことがある方は多いのではないでしょうか。

カール・バルトの『イスカリオテのユダ』の中から、バルトの考えにわたしが共感した個所をご紹介します。

ジョット Kiss of Judas

バルトはまず、ユダがイエス様の使徒であったという事実を強調しています。

また、「ユダがイエスを裏切った」という言葉の「裏切った」にあたる単語は、もともと「引き渡す」というほどの意味である、といいます。

イエス様は逮捕されるときに、密告者が必要なほど隠れていたわけではなく、バルトによればユダは銀貨で「引き渡した」のだ、と。

ヨハネの福音書13章には、ユダの裏切りの予告の場面につづきペトロの否認の予告が書かれています。

ユダがイエス様を「引き渡した」ことと、ペトロが「3度イエスを知らないと言う」ことは、罪としてどちらかは赦されるというような類のものなのでしょうか。

「あなた方のうちの1人がわたしを裏切ろうとしている」とイエス様がおっしゃったとき、弟子たちは皆「非常に心配して」「主よ、まさかわたしではないでしょう」と尋ねるのです。

ここについてバルトは、誰でもがその裏切り者でありうるし、ありえたのだ、と言います。

さらには、捨てられた人間はユダの中に自分自身を再認識しなければならず、ペトロは自分がユダと連帯責任があることを知るべきだ、と。

自分の中のユダ、ユダの中の自分を認識してみなさい、ということなのでしょう。

そうして初めて、捨てられた者としての自分が救われる福音を、本当の福音として受け止めることが出来るのです。

実際にわたしたちは、日ごろの少しの時間の祈りと、少しばかりの献金と主日のミサに与ることで、イエス様を信じるキリスト者として救いにあずかろうとしているのです。

大変興味深かったのは、ユダの使徒職を実質的にはパウロが継いだのだ、という見解です。

使徒言行録1・15~26によれば、ユダのあとを埋めたのはマティアという人ですが、パウロは迫害者であったのに選ばれて使徒となったのだ、つまり、最初はユダのようにイエス様に敵対していたにもかかわらず使徒とされたのだ、と言います。

ユダの棄却こそがイエス様が担った棄却であり、パウロの選びこそがイエス様の選びなのだ、と。

若松英輔さんの「イエス伝」にはこう書いてあります。

さて、ユダが出ていくと、イエスは仰せになった、

今こそ、人の子は栄光を受けた。

神もまた人の子によって栄光をお受けになった。

わたしは新しい掟をあなた方に与える。

互いに愛し合いなさい。

わたしがあなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。

ヨハネ13・31~34

ここで語られた「愛」の掟からどうしてユダが除外されなくてはならないだろう。

ユダはイエスが自ら選び、近くに暮らした弟子のひとりである。

使徒として権能を与えられた者である。

「新しい掟」によればむしろ、弟子たちにとってのユダは、最初に愛を注ぐべき隣人になったはずだ。

裏切りをすべてユダに背負わせるように福音書を読む。

そのとき人は、「姦通の女」に石を投げつけようとしている男たちと同じところに立っている。

バルトの結論は、ユダがイエス様を売り渡し、自らの運命を自分でさばく自殺という手段をとったために彼の救いを確信することはできないが、それでも、彼のように捨てられた者こそ真の救いを必要としているのだからユダの救いという希望は捨てていない、ということです。

イエス様の言葉です。

「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう、罪を犯してはならない」

(ヨハネ8・11)

煉獄と天国

死者の月です。

みなさんも、天国にいる大切な人のことを想い、日々祈りを捧げていらっしゃることでしょう。

「死について黙想し、周囲の亡くなられた方が永遠の命に招かれるように祈ることは、私たちがよりよく生きることに繋がります。」

宮﨑神父様が以前、ごミサでおっしゃった言葉です。

信者の友人と話していた時、彼女がこう言いました。

「親が亡くなった時も、悲しくて悲しくて、という感じはなかった。

だって、この世の生活のほうが苦行のようだもの。

辛いこと、大変なことが多いし、なんで私ってこうなんだという自己嫌悪、そんな苦行のようなこの世よりも、天に召された第2の人生のほうがずっと素晴らしいはず!と信じてるから。」と。

彼女は信仰があるからそういうのではなく、素直にそう思っている様子でした。

カトリックでは、死後はすぐに天国へ直行するのではなく、煉獄に行くとされています。

ですが、わたしは母が亡くなった時「できることなら、スーッと天国にお召しください」と祈りました。

頭では煉獄にまず行くとわかっていた(習ったからそう理解していた)のですが、できれば天国に直行させてあげたい、と。

「亡くなった人は神様の元へ行ったのだから、何も心配することはありませんよ。」

ある神父様からそう言われ、とても心が軽くなりました。

神様の元、とは天国のことでしょう?!

母が亡くなって9年になりますので、もうとっくに煉獄から天国へ移動していると信じています。

煉獄とはなんでしょうか。

福音書にはその単語やその存在について明確な記載はない、と山田昌先生の本に書いてありました。

以下、山田先生の著書「アウグスティヌス講話」の内容から少し書いてみます。

イエス様とともに十字架に架けられた2人の強盗のうちの1人は、イエス様から「今日、あなたは私とともに楽園にいるだろう」と言われました。

イエス様に罪を告白し、同じ十字架の死を受け入れ、一緒に直ちに天国に上ったのです。

だが、このような人は少ないのではないか。

償うべきものを完全には償いきれないまま人は死ぬ。

そこで、煉獄という発想が生まれた。

煉獄は、生前に償いきれなかった罪の償いのために行く場所である。

そう書いてありました。

聖書には明確な記載はないのですが、山田先生によればその根拠とされている箇所が2つあるそうです。

①マタイ12・31~32

だから、言っておく。人が犯す罪や冒瀆は、どんなものでも赦されるが、“霊”に対する冒瀆は赦されない。

人の子に言い逆らう者は赦される。しかし、聖霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも赦されることがない。

この箇所を教父たちは、天国に直通する人と地獄に直通する人の間に、この世においては許されないけれど来たるべき世において許される人がいるはずだ、と解釈したのです。

その来たるべき世とは終末の時を待つ場所であり、そこが煉獄なのだ、と。

②1コリント3・10~15

わたしは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおの、どのように建てるかに注意すべきです。

イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれもほかの土台を据えることはできません。

この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、草、わらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。

だれかがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば、損害を受けます。

ただ、その人は、火の中をくぐり抜けて来た者のように、救われます。

わたしの土台の上に建てた者はいったんは火をくぐり抜けてきた者のように、試練をへた後に救われるであろう、ということです。

「火をくぐる」=つまり浄化を意味しています。

キリストを信じる者が完全に救われるためには、その前に火によって試され、浄化されなければならない。

その魂の火による浄化の場所が煉獄である、と教父たちは解釈したそうです。

煉獄にいる魂は非常に苦しんでいるけれど、その苦しみは絶望の苦しみではなく、希望を内に含んでいるのだ、と山田先生はおっしゃいます。

そういう魂にとって、ただひとつの慰めは祈りである、と。

だから、生者が死者のために祈ること、祈りによって煉獄の魂を助け、その魂が一刻も早く煉獄の火を通過して天国へ行くことが出来るように祈ること、それがキリスト者の大事な務めとなったのです。

どうでしょうか。

解釈も、納得も、それぞれのお考えに委ねます。

わたしはここまで読んでも、あまりスッと納得できなかったのですが、次の箇所で少し心が軽くなりました。

本の原文のまま記載します。

現在のわれわれの生のなかで、天国も地獄も煉獄も、ある意味で既に始まっているように思われます。

この世界は天国と地獄の混同した世界であり、最も煉獄に似ているように思われます。

この世の中にはいろいろな嫌なことが沢山ある。

外からも苦しめられるが、それだけでなく、内からも苦しめられる。すなわち、自分自身が自分を苦しめるたねとなる。

丁度、煉獄の魂が火によってあぶられ、苦しみもがいているように、この世では一人一人の人間が既に生前において、苦しみの火によってあぶられている。

この世が既に煉獄なのです。

この世は苦しいことにみちている。さながら煉獄である。

しかし、地獄であるとはいわない。

なぜならこの世は苦しいけれども希望があるからです。

この世で受けるさまざまな苦しみを、試練として、あるいは浄化として捉えることができるならば、この世は煉獄となる。

そのように苦しみを受け取るならは、苦しみの中に希望が出てくるからです。

あるいは、逆かもしれない。

希望があるからどんな苦しみも試練として耐えることができるようになるのでしょう。

そしてこの希望を与えてくれるものが信仰であると思います。

お御堂のなかで、天使が舞い踊っていたように感じました。

マグダラのマリアの存在

死者の月、今年は特に、新型コロナウィルスによって命を落とされた多くの司祭、医療従事者のために祈りを捧げたいと思います。

--------------------------

マグダラのマリアについて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

フランシスコ教皇は、お説教の中で彼女のことを「希望の使徒」と呼ばれました。

福音書には、イエス様が十字架に磔にされるのを見守り、埋葬される際に立ち合い、そして復活したイエス様に最初に出会った重要な女性として登場します。

またそこには、多くの婦人たちがいて、離れたところから見守っていた。

彼女たちはガリラヤからイエスに従ってきて、イエスに仕えていた人たちである。

その中に、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、およびゼベダイの子らの母がいた。

(マタイ27・55~56)

ヨセフはイエスの体を受け取って、清らかな亜麻布に包み、岩に掘った自分の新しい墓に納め、その入り口に大きな石を転がしておいて、立ち去った。

そこにはマグダラのマリアともう一人のマリアが、墓に向かって座っていた。

(マタイ27・59~61)

さて安息日が終わり、週の第一日が明け初めるころ、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に来た。

み使いは婦人たちに言った、「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのであろうが、その方は、ここにはおられない。かねて仰せになったとおり、復活された。」

婦人たちは恐れながらも大喜びで、急いで墓を立ち去ると、弟子たちに知らせるために走っていった。

すると、イエスが彼女らの行く手に立っておられ、「おはよう」と声をかけられた。

彼女たちは近寄って、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。

(マタイ28・1~9抜粋)

マグダラのマリアは、イエス様の遺体に香油を塗ろうと香油壺を持って行った際にイエス様の復活を目の当たりにするというエピソードから、絵画に描かれる際には香油壺がアトリビュートとされています。

また、『イエス様の一番近くにいる女性』として描かれるのも彼女です。

ルカの8・1~3には、イエスに仕える婦人たちのひとりとして描かれています。

「彼女たちは自分たちの財産を出し合って、一同に奉仕していた」という記述は、男性に仕えていた、という意味ではなく、男性たちと同様にイエス様に仕えていたのだ、と聖書百週間で教わりました。

ヨハネでは、復活したイエス様が彼女に現れたとき「マリア」と呼び掛けられる様子が感動的に表されています。

(ヨハネ20・16)

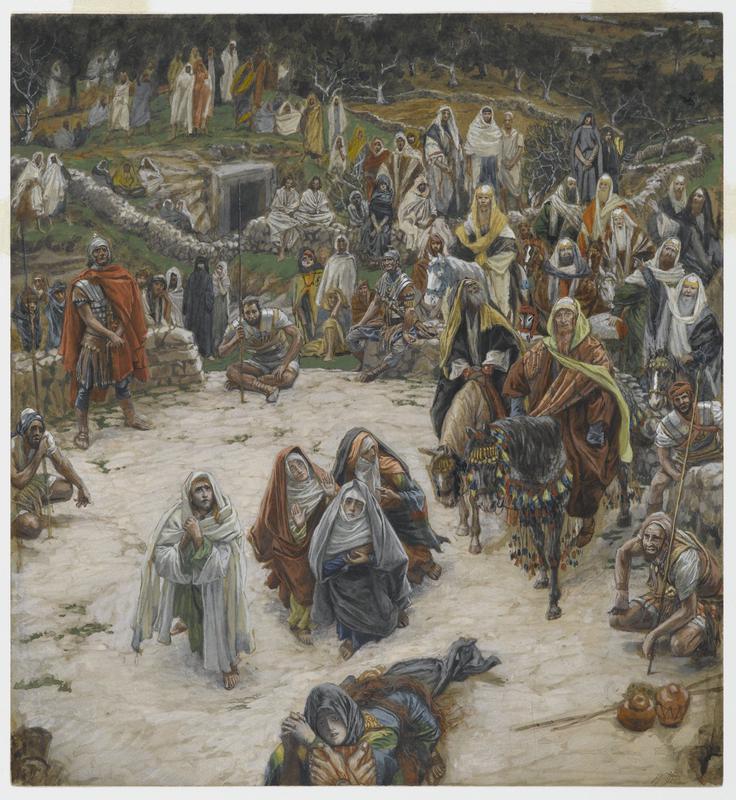

以前もご紹介したことのある、ジェームス・ティソのこの珍しい構図の絵(十字架上のイエス様の視点から描かれた磔刑図)でも、十字架の真下に描かれているのはおそらくマグダラのマリアです。

カラバッジョの「キリストの埋葬」では、ヴェール姿の母マリア様の横に描かれています。

そして今日、ご紹介したいのはこの映画。

『Mary Magdalene』マグダラのマリア

近年の小説や映画では、彼女は実はイエス様の妻であったというストーリーで描かれることもあり、聖書を読んだことがない方の中にはそう信じている人も少なくないのかも、、、、。

この映画では、マグダラのマリアはガリラヤ湖畔からエルサレムまでの道中も(後ろから付いてくる婦人たちの一人ではなく)十二使徒と並んで共にイエス様に従い、重要な役割を担う使徒の一人、いやむしろパウロの右腕のように描かれています。

福音書の記述では「5000人の群衆の空腹を満たした」際も女性と子どもはカウントされていませんので、男性ばかり12人を『使徒』としたとも考えられます。

マグダラのマリアが男性使徒と同等の存在であったかどうかはともかく、彼女が使徒たちにそのご復活を知らせる役割を担ったため、初期キリスト教父たちから「使徒たちへの使徒」(the Apostle to the Apostles) と呼ばれていたのは事実です。

この映画は、福音書の記述通り(わたしたちの理解の通り)に描かれていない場面も多いのですが、イスラエルの風景、当時のユダヤ社会の生活と風習、イエス様の葛藤と苦悩、弟子たちの人間性、マグダラのマリアの静かでありながらも力強い存在がとても丁寧に表現されています。

秋の夜長の映画鑑賞にぜひ。

イエスに出会うまで悪霊にとりつかれていた(ルカ8・2参照)この女性は、今や「新しく偉大な希望の使徒」となっています。

彼女の取り次ぎと助けによって、わたしたちもこのような体験をすることができますように。

苦しみと無関心がはびこるこの世界で、名前で呼んでくださる、復活したイエスに耳を傾け、出かけて行って「わたしは主を見ました」(ヨハネ20・18)と告げ知らせることができますように。

教皇フランシスコ、2017年5月17日一般謁見演説

キリスト教的希望に関する連続講話より

もう一本!という方は、↓こちらもとてもお勧めです!!

(百人隊長の視点で描かれたイエス様の復活(Risen=起こされた)が描かれています。)

知ることと実践

25日のミサの中で、9人の赤ちゃんの幼児洗礼式が執り行われました。

この子たちのためにも、真に平和な世界を求めて行動できる大人でありたいものです。

10/20にローマで諸宗教指導者らによる平和の集いが行われました。

この集いは、1986年、聖教皇ヨハネ・パウロ2世が招集したアッシジでの平和祈祷集会の精神にのっとり、平和のために祈り、諸宗教間の対話を促進するために、聖エジディオ共同体が毎年開催地を変えながら行っているもの。

教皇フランシスコをはじめ、エキュメニカル総主教府のバルトロメオス総主教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、ヒンズー教など、諸宗教の指導者が参加されました。

インスタグラムで見て知ったのですが、バチカンニュースとインスタグラムの他はテレビなどで報道されたのかどうかわかりません。

こうした様々な宗教指導者の連帯の言動に大変興味があります。

この意義深い集いは「誰も一人では救われない‐平和と兄弟愛」をテーマに開催されました。

このニュースはぜひ多くの方に見て知っていただきたい!

日本からも曹洞宗の指導者の方が参加され、スピーチをされています。

世界には様々な宗教が存在します。

同時に、世の中には「なんの宗教も信じていない」人が多く存在します。

だとしても、こうした試みがあることを知ることも大切なことだと思います。

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2020-10/incontro-per-la-pace-in-campidoglio-20201020.html

集まったことに意味があるのではありません。

この集いに参加された各指導者たちが、どのようにそのことを各信徒たちに伝え、ともに実践していくかにかかっていると思います。

なぜなら、「真に平和な世界」は実現されたことがないからです。

人々の間に諍いがなかった時代はあるでしょうか。

戦争やテロだけではなく、わたしたちの日常にはいつも祈りと争いが併存しています。

平和は取り戻すものではない、人間が真に求めているのは争いのない世界のはずなのに。

「Enough!」

フードドライブという活動があります。

カトリック教会、プロテスタントの教会、仏教のお寺の信徒が協力して、家庭で眠っている食材を毎月第4金曜・土曜に集め、コロナで生活が困窮している方やホームレスの方など必要としている方々に配布する、という実践活動です。

今月は10/23.24の2日間、食材を持ち寄っていただく活動が開催されました。

知ることが、まず大切ですね。

知らなければ、なにも始まりません。

そして、自分にできることを実践することができたら。

貧しいこと、幸いなこと

久留米教会の秋の風景です。

『心の貧しい人は幸いである』

このことばにはかなり深く広く解釈できるために、正しく理解されていない場合があるように思います。

わたしも、以前書いたように、ガリラヤ湖畔で自分のこととして捉えるまでその真意を誤解していました。

.

.

旧約のなかにも「幸い」という単語は多く使われています。

ヘブライ語で「アシュレー」と言い、本当に幸いに生きている人に感動した時の言葉として、8割近くが詩編と箴言に使われているそうです。

「アシュレー」だと呼ばれている人は、神のとの関わりの中にある人を表現しています。

いかに幸いなことでしょう

背きを赦され

罪を覆っていただいた者は。

(詩編32)

心の貧しい人々は幸いである

天の国はその人たちのものである

Blessed are the poor in spirit,for theirs is the kingdom of heaven.

(マタイ5・3)

心の貧しい、という箇所は直訳すると「霊において貧しい」となるそうです。

フランシスコ会訳の聖書では

「自分の貧しさを知る人は幸いである。」となっています。

「霊を用いて、貧しく生きている」と言う意味にも解釈できるそうです。

例えば、アッシジのフランチェスコにように、神の霊によって貧しい生活を選んで行く生き方を見出すことのように。

イエス様はアラマイ語で語られていたのですが、福音書はギリシャ語で書かれています。

貧しいと訳されている単語「プトーコイ」と同意義で使われている旧約の単語は、有力者に圧迫されて貧しい、と言う意味なのだとか。

わたしが目を留めるのは何か。

それは貧しい人、心砕かれた人であり、わたしの言葉を畏れ敬う人。

(イザヤ66・2)

貧しい人々は幸いである

神の国はあなたがたのものである

Blessed are you who are poor,for the kingdom of God is yours.

(ルカ6・20)

マタイでは「心の」貧しい人々、そしてマタイは「神」という言葉を避ける傾向が強いので「天の国」となっています。

ルカでは「あなた方のもの」と二人称になっているのに対し、マタイは旧約の流れを汲んで「その人たち」という三人称を使っています。

マタイとルカの違いは、イエス様をどう見ていたのか、つまり「わたしにとってのイエス様とは誰なのか」を書いている点にある、と雨宮神父様のお話にありました。

「霊において貧しい者」とも「物質的に貧しい者」とも解釈できる、イエス様の言葉の広さと深みの表れなのだ、と。

現代社会において「心の貧しい人々」は幸いでしょうか。

幸いであると神様から言われたいけど、心が貧しい人ではありたくない、と思うのが普通の感覚かもしれません。

ですが、自分が心の貧しい者である、と気づくことが出来ることは大切なことなのだと思うのです。

自らの足りないところ、人への接し方、信仰生活の乏しい結果としての言動など、ガリラヤ湖畔で風に吹かれながらわたしが感じたのはそういう「自分の貧しさ」でした。

もちろん、それらは克服できていなくて、いまでもしょっちゅう「あ~、わたしって心が貧しい、、、」と反省することばかりです。。。

そして、気づけて良かった、気づけて幸いだった、と。

その繰り返しです。

召命のきづき

今年はよく、召命ということについて考えています。

今年は船津司祭の叙階式に立ち会うことが出来、そのころから、このコロナ禍にあっての身近な召命について、思いを巡らせているのです。

何度かご紹介したことのある、カラヴァッジョの『聖マタイの召命』です。

みなさんは、どれがマタイなの?と考えたことはありますか?

わたしはずっと、左端の青年だと勝手に解釈していたのですが、美術研究者の間では「マタイ問題」というほどのテーマなのだそうです。

イタリアではおおむね、左から3人目のおひげのおじ様がマタイである、と主張されているとか。

どれがマタイなのかはともかく、このマタイの召命についての聖書の記述を見てみると、

マタイ9・9、マルコ2・14、ルカ5・27~28のいずれも非常に簡潔なものであり、イエス様の呼びかけにレビ(マタイ)が従ったというだけのエピソードで、まったくドラマチックでも何でもないのです。

レビが徴税人であった、というのが重要なポイントなのです。

当時は罪人と同意味であった徴税人、ユダヤ社会の憎まれ者をイエス様が弟子に召し出した、というのがこのお話のドラマです。

仕事やお金を捨て、世間のしがらみや葛藤を断ち切ってイエス様に従ったマタイは、放蕩息子のように救われました。

現代においての召し出しは、どのような人に、どのようなタイミングで与えられているのでしょう。

聖職者としての召し出しだけではなく、わたしたちそれぞれに与えられている呼びかけについて、キリスト者としてもっともっと思いを馳せて日々を丁寧に生きていかなければならない、そう思うのです。

召命、は英語ではcalling、イタリア語ではvocazione、ドイツ語ではBerufで、どの単語も職業や職務、広義で仕事という意味を持っています。

つまり「マタイの召命」は「マタイの仕事」という意味にもとれます。

人の仕事というのは自分で選んで従事するのではなく、神から与えられた使命である、という考え方ができます。

youtubeで配信された、古市助祭の叙階式のスクリーンショットです。

久留米で司牧実習をしてくださっていた古市さんの召命が、一つのステップを上がったのです。

そして、この春からは、吉浦神学生が久留米に来てくれています。

彼も、自らが得た召命を生き、前に進んでいるのです。

船津司祭、古市助祭、吉浦神学生、こうして神様から特別な愛を注がれている方々が久留米教会に縁があるのは誇らしいことですね!

3人には、次号のみこころレター(12月号)に寄稿していただく予定ですのでお楽しみに!

残りの日々の過ごし方

今年は特に何もしていない気がするのに、残り3か月となりました!

毎年秋になると、年初に計画したことや抱負をどのくらい達成したか自己検証し、悔いなく残りの日々を過ごせるように考えてみます。

今年はどうでしょう。。。

抱負として掲げたのが「去年のように、そして去年よりも素晴らしい一年にする」でした。

去年までは、ごミサに与り、時には朗読や答唱詩編を歌わせてもらい、みなさんと語らう。

これがわたしの日曜日でした。

今年は、6月にミサが再開されてからというもの、いつも座る席でじっと静かに手を合わせて祈る、ことはほとんどなく、裏方としていろいろとお手伝いをさせていただけるようになりました。

去年までよりも、わたしにとっては意味のある(絶対にサボることのできない)日曜日となっています。

第一朗読ではイザヤ5・1~7が読まれました。

7節にはこうあります。

イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。

主は裁き(ミシュパト)を待っておられたのに、見よ、流血(ミスパハ)。

正義(ツェダカ)を待っておられたのに、見よ、叫喚(ツェアカ)。

(イザヤ5・7)

そのあとには、こうした言葉があります。

災いだ、悪を善、善を悪と言い、

闇を光、光を闇とし、

苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。

災いだ、自らを知恵あるものとみなし、

自分一人で賢いと思っている者たちは。

(イザヤ5・20~21)

この箇所は性悪説の表現ですが、マタイ5・1~に書かれた性善説の真福八端との対比で読むことができる、と教わりました。

災いだ、わたしは破滅だ。

わたしは汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住んでいるのに、

わたしの目は、王である万軍の主を見てしまったのだから。

(イザヤ6・5)

そして、こう続くのです。

その時、わたしは主の声を聞いた、

「わたしは誰を遣わそうか。誰がわれわれのために行くだろうか」。

わたしは言った、

「ここに、わたしがおります。このわたしを遣わしてください」。

(イザヤ6・8)

これはルカ5章のペトロの召命に繋がっています。

「しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう」と、疑わず素直に召されていくシモンのように。

第2朗読は、わたしが大好きな暗記している箇所です。

皆さん、どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。

何事につけ、感謝を込めて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。

そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。

終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。

わたしから学んだこと、受けたこと、わたしについて聞いたこと、見たことを実行しなさい。

そうすれば、平和の神はあなたがたと共におられます。

(フィリピ4・6~9)

この前後にはこうあります。

主に結ばれた者として、いつも喜びなさい。

重ねて言います。喜びなさい。

あなた方の寛容さをすべての人に知らせなさい。

(フィリピ4・4~5)

わたしに力を与えてくださる方に結ばれていることによって、わたしはどんなことでもできます。

(フィリピ4・13)

神への従順は返事にではなく、実際の行動にあります。

神への信仰は、悪ではなく善を、虚偽ではなく真理を、利己主義ではなく隣人愛を、毎日繰り返し選択することを要求します。

教皇フランシスコ 9/27 バチカンでの正午の祈りより

残りの3か月の抱負が決まりました。

◆神様からの召し出し(それぞれの立場で与えられる役割)に忠実に生きる。

◆くよくよと思い悩まず、神様に明け渡して委ねる。

◆これまでの信仰生活で学んだことを、いつでもどこでもだれにでも実行するよう心掛ける。

こうして書きだして決意を新たにすることで、自分に刻み付けることができると思います。

手帳にも書きました。

毎日を少しでも悔いなく(あれもできなかった、そうすればよかった、と思うことなく)生きたい、これはわたしの信仰生活の基本的な考え方なのです。

10/18の福音宣教の日に向けて、わたしたちそれぞれが「わたしがここにおります」と応えることができるような日々を重ねていきましょう。

心の隙間とゆとり

先週は東京に行っていました。

そのため、昨日のミサは自主クアランティンで欠席しました。

2週間教会に行けないことで、今感じているのは心に隙間が空いたような、空虚な感覚です。

都会で過ごした1週間、時間の流れが全く違うことに改めて驚きました。

静かに祈る時間が取れない、というか、祈ることを忘れてしまうような速さで時間が流れていきました。

久留米に戻って聖書を手にして、詩編を読みたい。

ずっとそう思っていました。

詩編103をじっくり読んでみました。

主は憐みに満ち、恵み深く、

怒るに遅く、慈しみに溢れておられる。

主は永遠に責めることはなさらず、

とこしえに怒り続けられることはない。

主はわたしたちの罪に従ってわたしたちを扱わず、

わたしたちの咎に従ってわたしたちに報いられない。

アンダーラインを引いた箇所は、神の主体性を感じさせる表現です。

神はいないようで存在している、ということを感じさせてくれます。

飛行機から見る空は、本当に美しい。

神が存在しない、とは思えません。

天が地より高いように、

その慈しみは、主を畏れる者が考えるよりも遥かに大きい。

東が西から遠く隔てられているように、

主は、わたしたちの罪をわたしたちから遠ざけられる。

父が子を憐れむように、

主はご自分を畏れる者を憐れまれる。

主は、わたしたちの造られた有様を知り、

わたしたちが塵にすぎないことを思われる。

人の日々は草のようにはかなく、

その栄えは野の花のように短い。

風がその上を通り過ぎると跡形もなく、

その場所さえ知る由もない。

この箇所は、わたしたち人間が神と出会うために弱くはかなく造られたことを感じさせる表現です。

人は存在しているようでないもの、ということを感じさせてくれます。

分厚い聖書を手に取ってお気に入りの箇所を読むことで、今感じているのは心にゆとりが出来たような、満ち足りた感覚です。

心の隙間は、大事なことです。

心のゆとりは、必要なものです。

隙間をいつも気にかけながら祈り、聖霊が神様との執り成しをしてくださるようにそこに入ってきてもらうのだ、とパパ様の本で読みました。

自分にゆとりをもって他者のために祈ることができれば、その謙虚な心からの祈りは神によって受け入れられるのだ、とパパ様の本に書いてありました。

何をどう言おうかと心配してはならない。

言うべきことは、その時に示される。

というのは、語るのはあなたがたではなく、あなたがたの中で語ってくださる父の霊だからである。

(マタイ10・19~20)

立派な信仰とはどのようなものでしょうか。

立派な信仰とは、傷をも伴う自分の物語をたずさえ、主の足元に置き、いやしてください、意味を与えてくださいと願うものです。

だれもが、自分の物語をもっています。それは必ずしも清い物語とは限りません。

往々にして、多くの痛み、悲しみ、罪を伴う困難な物語です。

教皇フランシスコ、2020年8月16日「お告げの祈り」でのことばより

心に意味のある隙間を保ち、心にゆとりをもって生活できることのお恵みを噛みしめています。

霊的読書のすすめ

教会の手入れされた庭ではいつも、季節を感じさせてくれる植物がわたしたちを出迎えてくれます。

空の雲、草花の色から季節を感じられることは、幸せなことだといつも思います。

読書の秋、とよく言われますが、みなさんは本を読みますか?

いつ読みますか。

どのような本を選びますか。

デジタル社会で、スマホで漫画を読む人も多いようですが、それでも次々と新書が発行されていることをみても、実際に紙の本を買い求めて読むわたしのような人がまだまだたくさんいるのです。

本を選ぶポイントは、私の場合はこのような感じです。

◆心の養いとなる

◆できるだけ実話に基づいている

◆信仰生活の道しるべとなる

本棚に並べるのは「また読みたい本」「人に薦めたい本」と決めています。

ヘンリ・ナウエン神父様は、

「霊的な読書とは、私たちの内側と外側の生活における神の霊の働きを、心の目で注意深く読むことです。

霊的な読書を毎日15分でもいいので続けていくことによって、自分の頭がゴミ箱のようになることは減り、反対に、よい思いによって満たされた花瓶に変えられてくることが分るでしょう。」

とおっしゃっています。

究極の霊的読書は、やはり聖書を読むことでしょう。

わたしは、4年かけて聖書1冊を学ぶ聖書百週間を経験したことで、聖書の面白さにすっかり魅了されてしまいました。

(本来は100週間=2年と少しで終了するようプログラムされているのですが、神父様の転勤などもあり、4年もかかりました!)

聖書百週間とは、指導役の神父様と信徒10数名のグループで、決められた割り振り(例えば今週は出エジプト記の1章~4章、来週は5章~8章、と黙示録まで割り振られている)に沿って進めます。

事前に読み込んできた結果感じた感想や疑問を、全員が発表し分かち合います。

疑問を晴らすことは目的ではなく、全員が意見を言うためにしっかりと予習して発表することが大切です。

自分一人で聖書を読むだけでは得られない、深まりと広がりを感じることができるのがこのプログラムの魅力です。

全部読み切ったらイスラエル巡礼へ!という目標を掲げ、(意見を発表しなければならないので)毎週真剣に聖書を読んでいました。

最近は、今週の聖書朗読から目に留まった聖書の箇所を開くという読み方です。

宮﨑神父様がいつもおっしゃるように、その前後も読むようにしています。

いつも、この↓ページで朗読箇所を通読しています。

http://www.m-caritas.jp/reading.html

霊的読書、なにも聖書や高尚な本ばかりを読む必要はないのです。

自分にとって、生きていくうえで糧となる、癒しとなる、救いとなる、そういう読みものに出会えることはそれだけでお恵みです。

お薦めのサイトは、教皇様の謁見などでのお話を翻訳して掲載してくれるカトリック中央協議会です。

だれにでも容赦なく襲いかかるウイルスに立ち向かう中で、わたしたちの信仰は、人権侵害を前にして、真剣に積極果敢に無関心と戦うよう駆り立てます。

この無関心の文化は、使い捨ての文化も伴っています。自分に関係のないことには興味がないということです。

信仰はつねに、個人的であれ、社会的であれ、利己主義から離れ、回心するよう求めます。

利己主義の中には、集団的な利己主義もあります。

人間家族の一員であることの意味に改めて目を向けられるよう、主が「わたしたちの視力を取り戻して」くださいますように。

その視力が、あらゆる人への共感と敬意に満ちた具体的な活動、共通の家を気遣い、守る活動のために活かされますように。

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/09/15/21208/

お薦めの雑誌は ↓ これです。

わたしたちの『おきて』

季節は秋へと移ろい始めました。

13日から教会学校が再開され、子どもたちが教会に戻ってきてくれました。

侍者もいないごミサが続いていますので、子どもたちの姿に目頭が熱くなる思いがしたのはわたしだけでしょうか。

教会共同体が未来に繋がっていく実感が持てるのは、子どもたちの教会での様子を目にできるからだと思うのです。

13日の第一朗読のシラ書です。

滅びゆく定めと死とを思い、掟を守れ。

掟を忘れず、隣人に対して怒りを抱くな。

いと高き方の契約を忘れず、他人のおちどには寛容であれ。

(シラ28・6~7)

2200年前に語られたこの『おきて』は、当時の社会に起きていた様々な問題を正面から捉えて、それを踏まえての生き方を説いています。

いまの混迷の時代の最中にあるわたしたちにも迫ってくることばが多く、たくさんアンダーラインを引いているお気に入りの聖書の文書のひとつです。

預言書を除いて、旧約聖書のなかで著者の名前が判明している唯一のものです。

教父たちはシラ書のことを「パナレトス(最も優れた本)」や「パナレトス・ソフィア(最も優れた知恵)」と呼んでいました。

3世紀以降は「エクレジアスティクス(教会の本)」と呼ばれ、教理の教科書として用いられていたのです。

オリジナルのヘブライ語版が19世紀に入って発見され、カトリックでは正典として位置づけられます。