行事風景

一致した祈り

ミサで1番好きな時間は、皆さんが一緒に『主の祈り』を唱える時です。

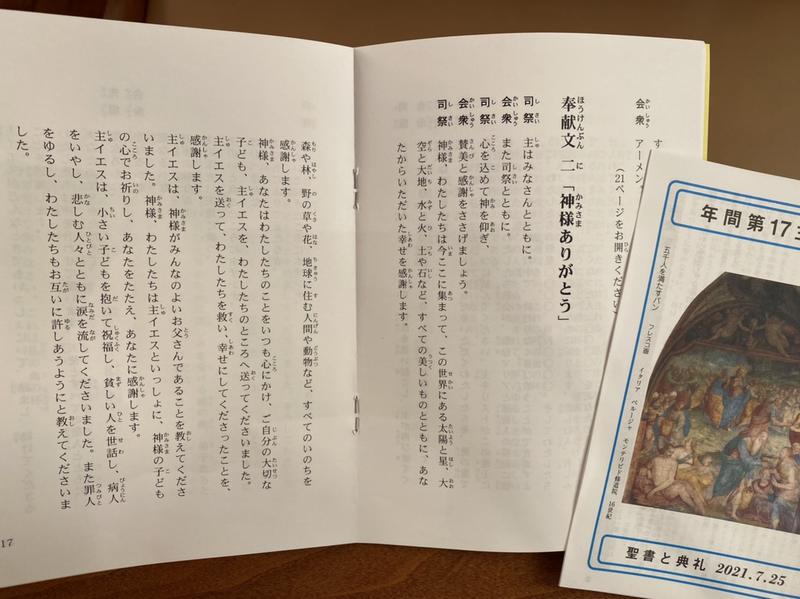

新しい典礼になり、完全に覚えられていないセリフもありますし、まだ、「また司祭とともに」と唱えていらっしゃる方も多いのですが、ミサの中で、『主の祈り』を唱える時は、集っている信徒が一致して、神様に感謝の祈りを捧げている実感があるのです。

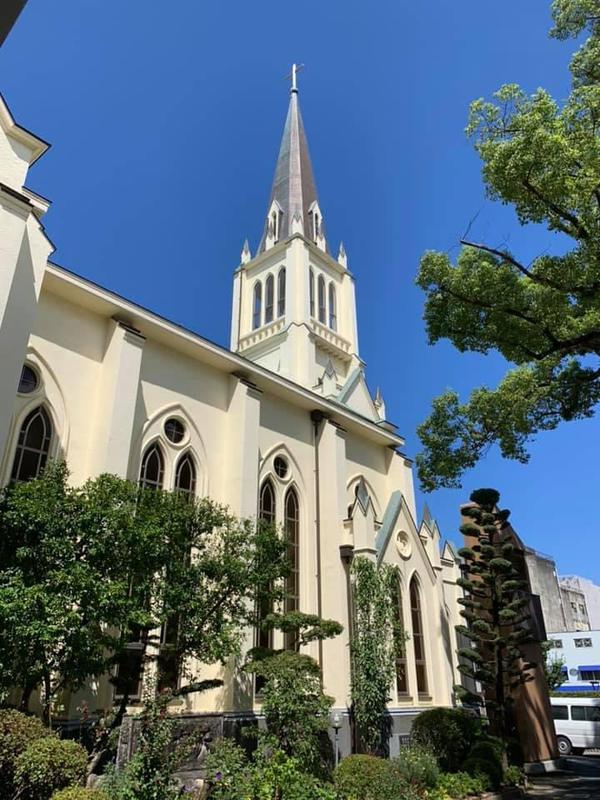

毎週、二人の司祭と神学生によるごミサに与れる久留米教会は、本当に恵まれています。

・・・・・・・・

先日、叔父が亡くなりました。

わたしもとても可愛がってもらいましたし、何より父とは仲の良い兄弟でしたので、突然の死にただただ呆然としました。

あまりにも急なことでしたから、お通夜も葬儀も、家族親戚一同、涙に暮れるというよりも、お正月にさえ一同に会することのない人々が集まり、賑やかな優しい時間を過ごしました。

葬儀の際にお坊さんが唱えるお経を聞きながら、皆さんと共に手を合わせて「南無阿弥陀仏」と唱える瞬間に、「あ、これはミサの時に感じるのと同じだ」と思ったのです。

おそらく、会場にいたほとんどの方が、熱心な仏教徒というわけではなかったと思います。

ですが、叔父のために参列してくださり、葬儀の際にしか手にしないであろうお数珠を指にかけ、叔父の安息を願って「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と何度も共に唱えるのです。

わたしたちの主イエス・キリストの神、栄光に輝く父が、神を深く知るための知恵と啓示との霊をあなたがたに与えてくださいますように。

そして、あなた方の心の目が照らされて、神の招きに伴う希望がどのようなものであるか、聖なる人々が相続する、約束されたものの栄光が、どれほど豊かであるか、また、神の力強い威力ある働きかけに従って、信仰をもつわたしたちに及ぼされる力が、どれほど偉大なものであるかを、あなた方が知ることができるように祈っています。

教会はキリストの体です。

このキリストこそ、教会のすべてのものが、すべてにおいて満たされていくもので満ちておられる方です。

(エフェソ1・17〜19、23)

この、パウロの祈りでパウロが言う「すべてのものが、すべてにおいて満たされていくもの」とは、わたしたちが心を合わせて祈る気持ち、キリストに結ばれたわたしたちの一致した祈りではないかと思います。

G7が広島で開催されました。

平和公園で並んで献花をし、目を閉じて黙祷を捧げた各国の首脳たちも、あの瞬間は「犠牲になられた皆さんの安息」を一致して祈っていたことでしょう。

あくまでもへりくだりと優しさをもち、広い心で、愛によって互いに耐え忍び、平和という絆で結ばれて、霊のもたらす一致を大切に保つよう熱心に努めてください。

(エフェソ3・2〜3)

ウクライナのゼレンスキー大統領が広島についてすぐ、「平和はさらに近づくだろう」とツイートされたそうです。

実際には「もっと武器を、もっと戦車を。戦闘機も!」と言うために来られたのかもしれません。

それでも、広島という地で多くの国の首脳たちが、「平和に向かって一致団結して行こう」という姿勢を見せることには感動しています。

聖霊による一致のうちに、あなたとともに神であり、世々とこしえに生き、治められる御子、わたしたちの主イエス・キリストによって、戦禍に苦しむ人々の憂いと悲しみが一日も早く取り去られますように。

アーメン

3年ぶりに、女性の会によるコーヒーバザーが開催されました。

共に歌う喜び

教会のこの風景が戻ってきました。

今年から、入祭と閉祭の聖歌を歌い始めていましたが、この日曜日のミサはマスク着用が任意となり、人数制限も設けずにみなさんと共に聖歌を歌える喜びを嚙みしめました。

旧約の時代から、神様からの恵み、愛、救いを体験した人々が、心にわきあがる感謝や喜び、感動や信頼を詩や歌にして表現してきました。

聖書の中には、神への賛美がたくさん記されています。

ダビデは神の護りに対する確信と信頼(詩編23編)を、イエス様の受胎を告げられたマリア様は計り知れない神の恵みへの畏れと感謝と喜びを詩に表し(ルカ1・46~55)、獄中のパウロはシラスと共に苦難の中から讃美歌を歌い祈っています(使徒16・25)。

イエス様は、ゲツセマネの園へ向かう前に弟子たちと賛美の歌を歌っています(マルコ14・26)。

神様と向き合い、大きな恵みや愛を受けて生きるわたしたちが、その感謝や喜びを表し、苦難の中にあっても神への信頼を歌うのが聖歌であり、それは、心の奥深くから湧き出る「祈り」なのです。

【一般社団法人キリスト教学校教育同盟ホームページを参考に抜粋】

https://www.k-doumei.or.jp/publications/backnumber/2007_07/2007-07-16/

全地よ、神に喚呼せよ。

み名の栄光をほめ歌い、栄えある賛美を捧げ、神に申しあげよ、

「全地はあなたを拝み、ほめ歌い、あなたの名をたたえて歌います。」

諸国の民よ、わたしたちの神をほめ、賛美の声を響かせよ。

(詩編66・1〜4、8)

ミサでみなさんと共に歌うことは、わたしたちにとって特別なことであり、同時にごく当たり前のことでもあります。

葬儀ミサでも、わたしたちは共に心を合わせて祈るように歌います。

全員が聖歌隊のように完璧に音を合わせて歌うことが出来るのが理想かもしれませんが、なかなかそうは行きません。

でも、それで良いのです。

共に歌う、共に祈りの表現を神に向かって届ける、このことが大切でしょう。

7年ほど前、フィリピンのタグレ枢機卿を久留米教会にお迎えしてミサを司式していただきました。

フィリピン式のミサでは、明るい聖歌をたくさん歌います。

「神様ありがとう!!神様大好き!」という感じで。

知らない曲ばかりでしたが、わたしも楽譜を見ながら大きな声で歌いました。

とにかく楽しかった!

後で、当時の主任司祭に「ミサが楽しい!と思ったのは初めてだった!!楽しかった!!!」と言ったらショックを受けていましたが。(笑)

・・・・・・・・・・・・・・・・

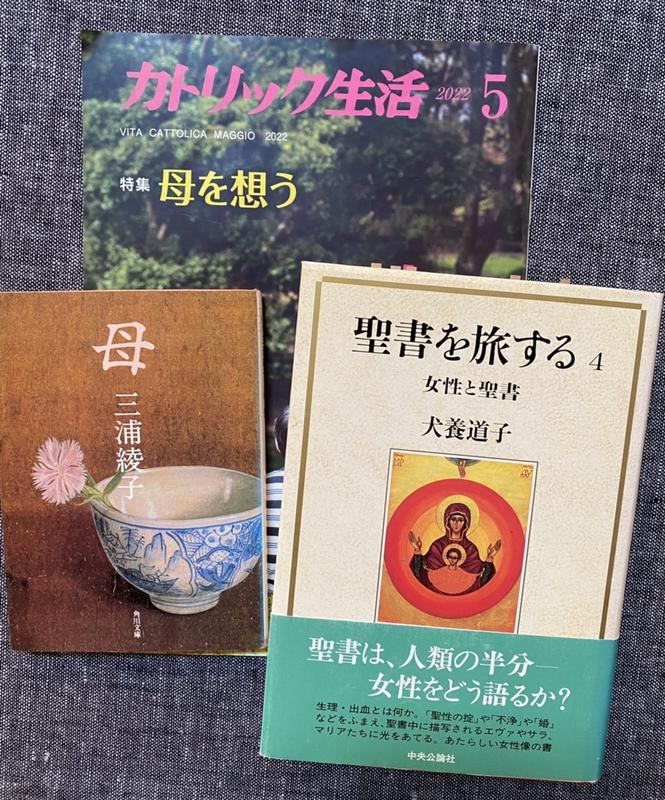

14日は母の日であり、世界広報の日でした。

わたしもこうして、ホームページと広報誌の『みこころレター』を通して、久留米教会の広報の役割をいただいております。

宮﨑神父様がお説教で、「毎日、様々な媒体を通して洪水のように押し寄せてくる情報をしっかりと見極める必要」についてお話しされました。

そして、「教皇様、司教様が発せられるメッセージを受け止めてください。全て福音に基づいている情報であり、わたしたちの信仰生活に有益なものです。」とおっしゃっていました。

聖書と典礼の最終ページに書いてあったように、「わたしたち一人ひとりがお互いにキリストを伝えるメディアとなるように招かれている」ということを、広報の役割を務めながら痛感しています。

わたしたち一人ひとりの言動から、信仰を持つことの意味、久留米教会の魅力、そうしたものを発信することができますように。

自分は何者か

雨に打たれる植物を見ると、心から癒される気持ちがします。

荒野の40年

ヨベルの年(7年×7回)

12使徒

聖書には、キーワードとなるこうした数字があります。

1年が12ヶ月なのは、月が地球を1年間にほぼ12回転することから来ています。

このことは、地球から見ると月の満ち欠けが1年間に12回繰り返されることを意味しています。

古代の人々は自然を観察してこのことを理解し、「12」という数字に自然に特別な意識を持つようになったのです。

ギリシア神話には、オリンポス山の山頂に住んでいると伝えられる12神が。

ピアノの鍵盤は、1オクターブはドからシまでに、白が7個と(半音の)黒の5個の合計12個の鍵盤。

アメリカ、イギリスの陪審員は12人で、これはキリストの12使徒からきていると言われています。

星座は12個、日本では干支は12ですし、日本語には「十二分」という言い方があり、これは「十分」を超えてさらに上を強調する意味合いで使用されます。

十二単衣とはたくさんの衣、ということ(実際には12枚着ていない)らしいです。

最近の若い人は「あなた何年生まれ?」とか聞くのでしょうか。

「今年は年男だ」

誰かがそう言ったら、自然と「あら、じゃぁ今年は48歳なのね!」などとわかります。

このように「12」という数字は不思議なもので、わたしたちの生活に根付いているのです。

教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。

バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして、固い決意をもって主から離れることのないようにと、皆に勧めた。

バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。

こうして、多くの人が主へと導かれた。

それから、バルナバはサウロを捜しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。

二人は、丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。

このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。

(使徒言行録11・19~26)

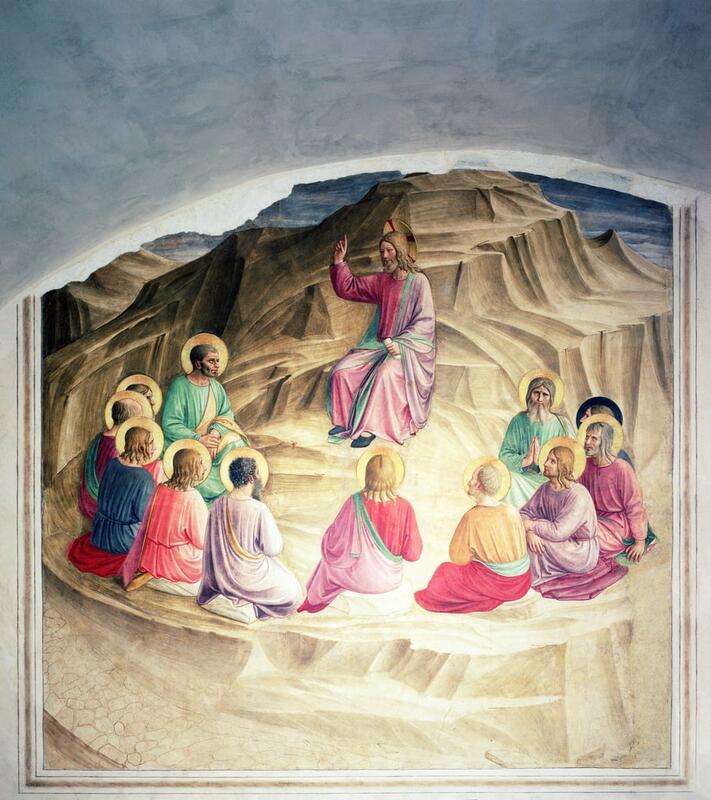

フラ・アンジェリコ『山上の説教』

「使徒たちの中で、自分は誰に近いだろう」と考えたことはありませんか?

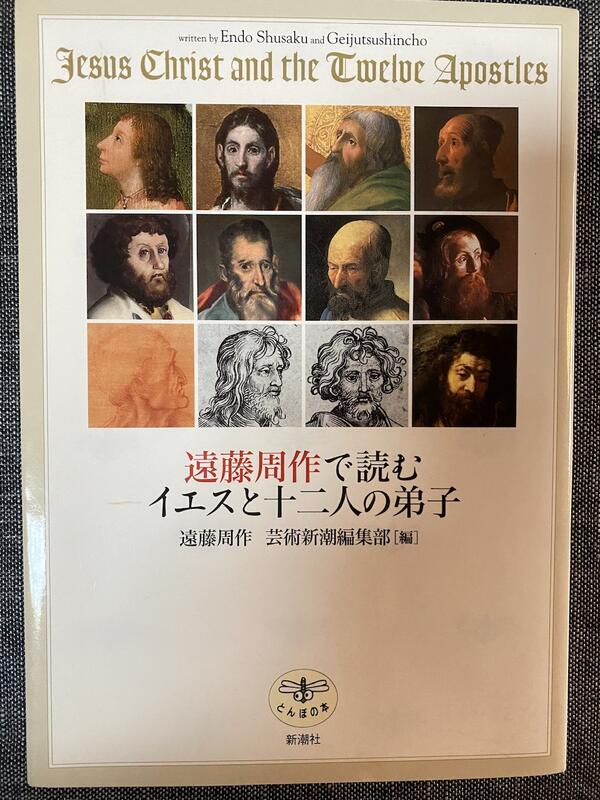

GW中に読み返した本の一つに、12使徒をわかりやすく表現したものがありました。

(以下は、わたしの抜粋です。)

⭐︎ペトロ

漁師あがりの一番弟子

岩を意味するペトロというニックネームをイエスに付けられたが、何があっても動じない岩のような人にはなかなかなれなかった。

⭐︎アンデレ

ペトロの弟で、裏方タイプの穏健派

最初の弟子の一人だが、ずっと「ペトロの弟」で過ごした。

穏やかで控えめな男だが、アンデレとは「男らしい」という意味。

主役でないが渋い奴。

⭐︎ヤコブ

魚屋の息子で、怒りっぽいが頼りになる、スペインの守護聖人。

ヤコブとヨハネ兄弟の母はマリアの従姉妹。

怒りっぽいのでイエスは雷の子というあだ名をつけた。

イエスの死後すぐ、地中海をまたにかけて布教に飛び回ったことで、ホタテ貝がシンボル。

⭐︎ヨハネ

イエス“最愛の弟子“はのちに福音書を記す。

実家の魚屋は従業員が何人かいて、裕福な“いいとこのボン“で通っていてプライドの高い若者だった。

イエスの死後、マリアを自分の家に引き取って亡くなるまで実の息子のように世話をした。

拷問を受けても死なず、12使徒の中で殉教しなかったのはヨハネだけ。

⭐︎マタイ

嫌われ者の徴税人から出世、師の教えを書き残したペンの人。

イエスが生きている間は特に目立つ弟子ではなかったが、師の言動を注意深く見守り、記録していた。

⭐︎トマス

“復活“をなかなか信じない厭世家

復活したイエスが最初に弟子たちに現れた時も、聖母マリアが大勢の天使に迎えられて天に昇った時も、トマスはたまたまその場にいなかった。

頑なで疑り深い。

⭐︎フィリポ

優柔不断で慎重な、いちばんの古株

「パンと魚の奇跡」「最後の晩餐」でのエピソードからも、頭の固いリアリストだったことがわかる。

ギリシャ語を話すユダヤ人信徒のリーダー格となり、ギリシャを始め、スキタイ地方や小アジアなどに布教した。

⭐︎バルトロマイ

生皮を剥がれて殉教した学者肌の人格者

ヨハネ福音書のナタナエルと同一人物。フィリポによってイエスを知り、世界の果てとされていたインドにまで布教した。

⭐︎シモン

イエスの弟子になる前は、過激なユダヤ民族主義者集団である「熱心党(ゼロテ)」の一員。

⭐︎小ヤコブ

先輩使徒にスペインの守護聖人になったヤコブがいるので、区別のため「小」ヤコブと呼ぶ。

若かったからか、身体が小さかったからか。

⭐︎タダイ

ルカ福音書には「ヤコブの子ユダ」として登場する。

シモンと共に、ペルシャにまで布教する。

⭐︎ユダ

裏切り者の代名詞とされるが、弟子の中でも優れて理性的。

遠藤周作は「イエスの生前、彼の真意を理解していたのはユダだけだった」と記す。

久しぶりに読み、思い出した確信がありました。

12人はやはり、「素晴らしい人だったから選ばれた」のではない、ということ。

他の11人よりもユダの方がずっと素直で正直だったのだ、ということ。

心を騒がせるな。

神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい。

(ヨハネ14・1)

自分のことを重ねて使徒たち、弟子たちの逸話を見てみると、わたしにはトマスやフィリポのように頑なな面があり、またマタイのように人の話を注意深く書き留めるところもあり、ユダのように正直すぎるところもあり。。。

バルナバのように、聖霊と信仰に満ちたキリスト者でありたい、と思います。

パウロと激しく議論して、お互いに信念を曲げずに各々宣教に赴いたエピソード(使徒15・36〜40)は、「わたしもそうしそうだわ」と思ったり。

自分とは一体何者なのか、こうして聖書の登場人物になぞらえて考えてみるのも面白いものです。

5月の祈り

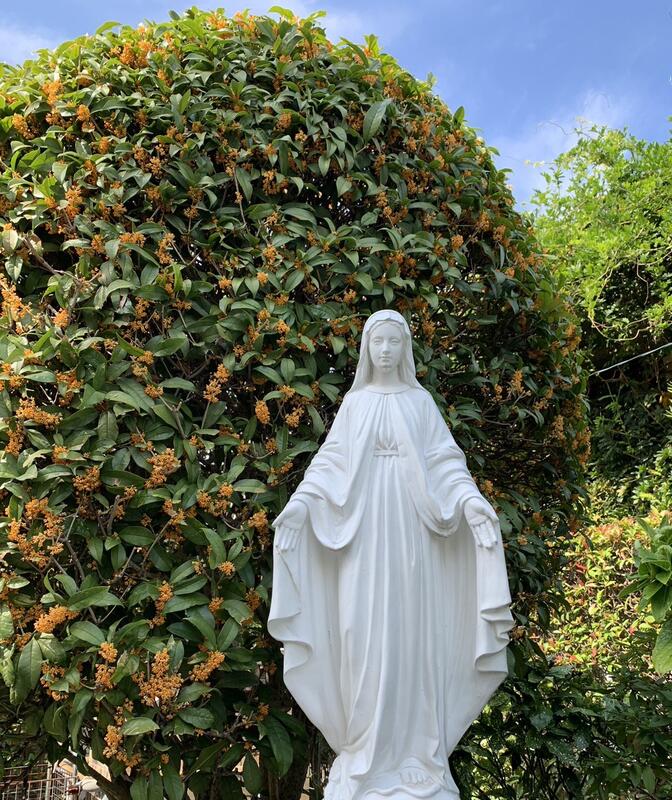

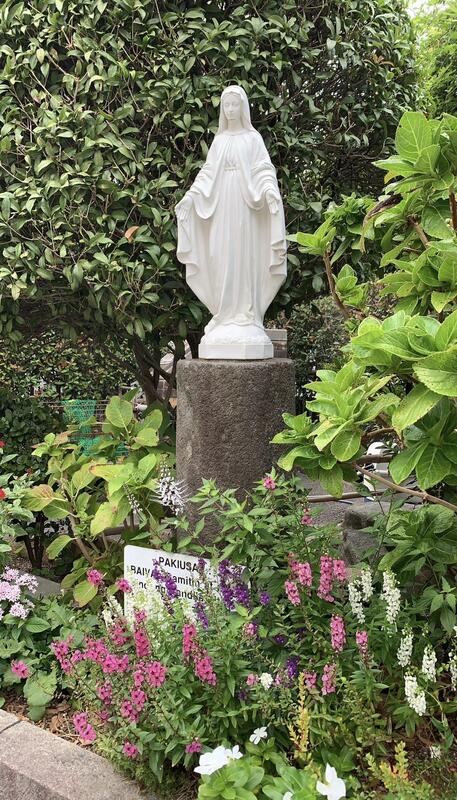

5月は聖母の月となっています。

先日、宮﨑神父様とお話ししていた時、「5月は、召命、ウクライナの平和とともに、世界中で迫害されている教会のためにも祈りたい。」とおっしゃっていました。

メディアの規制がなされている影響か、最近はあまり報道されませんが、中国では教会が破壊されるなどの信仰弾圧が起こっています。

アジアは、地球上の面積の約30%を占めています。

約46億人の人々が住んでおり、アジア全域で2,300以上の言語が話されています。

また、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教、シーク教、道教、儒教など、主要な世界宗教の発祥地でもあります。

もっとも突出した宗教はイスラム教で、12億人が信仰しており、次いでヒンドゥー教が9億人となっています。

アジアに住む46億人のうち、カトリック信者は全人口の3.31%に過ぎませんが、教育、医療、社会福祉、貧しい人々や社会から疎外された人々への援助の分野で大きな貢献をしています。

(アジア司教協議会連盟 シノダリティに関するアジア大陸総会最終文書(2023年3月16日)より)

文化大革命の終わりに推定300万人いたとされる中国のプロテスタント教徒の数は、2021年の集計で1億人を超えたと言われています。

(中国政府の発表では3,800万人)。

さらに、カトリック教徒は推定1,000万~1,200万人はいるとされているそうです。

カトリック教会で掲げる聖母マリア像に代えて、習近平氏の肖像を掲げるように強制するところも現れている、と以前報道されていました。

その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に散って行った。

しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。

一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。

さて、散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。

フィリポはサマリアの町に下って、人々にキリストを宣べ伝えた。

群衆は、フィリポの行うしるしを見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。

実際、汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出て行き、多くの中風患者や足の不自由な人もいやしてもらった。町の人々は大変喜んだ。

(使徒言行録8・1~8)

この箇所は、フランシスコ会訳聖書では『教会に対する迫害』『フィリポのサマリア宣教』というタイトルが付けられています。

当時のユダヤ人にとって、サマリアは毛嫌いしていた人々の住む地域でした。

ここでの弟子たち(フィリポたち)はヘレニスト(ギリシャ語を話す人々)を指しているので、よりプライドの高いユダヤ人たちだったであろうと想像できます。

その彼らが、サマリアでまで宣教を行ったのです。

歴史的に見ると、宗教は迫害を受けてさらに強められてきた面もあるかもしれません。

昨年来、いわゆる新興宗教の問題がクローズアップされていますが、信仰体験によって強められた信仰心は、叩かれ、禁止されることでより強まることがあるのではないでしょうか。

聖書に書いてあるとおり三日目に復活した

(1コリント15・4)

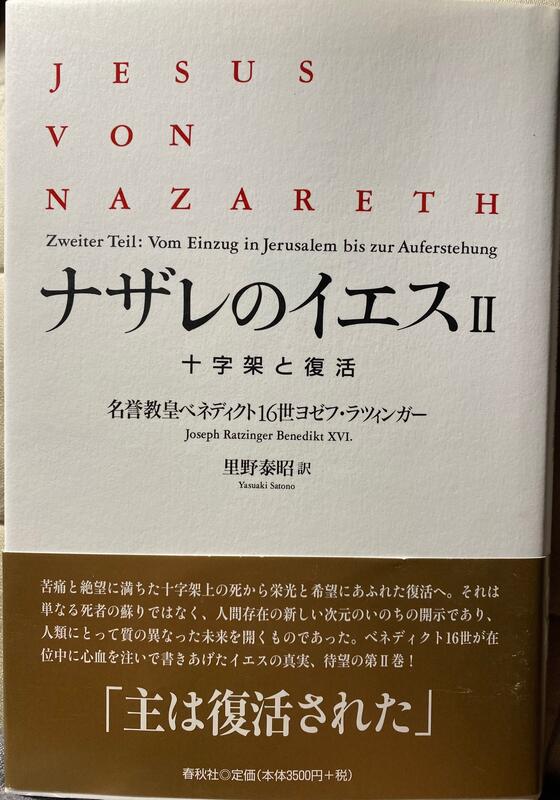

ここで大事なのは、「三日目に」ではなく「聖書に書いてあるとおり」だ、とベネディクト16世の本にありました。

「三日目に」を直接に証明する聖書の箇所はなく、神学的に意味のある日付ではないのです。

ホセア書6・1~2には「さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが、いやし我々を打たれたが、傷を包んでくださる。

二日の後、主は我々を生かし三日目に、立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。」とあり、これが根拠だとする聖書学者もいますが、ベネディクト16世によると、この箇所は、罪を犯したイスラエルの痛悔の祈りであり、死からの復活について書かれてはいない、といいます。

十字架の後三日目の日曜日に起きた出来事が、この日に特別な意味を与えているのです。

つまり、空の墓を見つけた日であり、復活した主との初めての出会いに結び付いた日。

さらに言えば、以前ここに書いたように、「弟子たちの」「わたしたちの」復活体験を記念する日が「三日目」なのです。

当時は、ユダヤ教の安息日(金曜の日没から土曜の日没まで)の掟が聖書を根拠として固く守られていましたが、それに代わるキリスト教の新しい習慣として、1世紀末には日曜日が主の日として定着しています。

空の墓の発見と復活した主との出会い、という並外れた出来事が起きた「三日目」、つまり日曜日が安息日と置き換わったのは、当時の社会にとって革命的な変化であったはずです。

教えを信じ、洗礼を受けたキリスト者は、何かしら個別の復活体験を持っています。

わたしたちは、正しい牧者に導かれ本物の門を通ることで救われた、という経験があります。

建物としての教会を壊されても、その信仰が消えるわけではありません。

聖母の月に、信仰を享受できていることへの感謝とともに、迫害を受けているキリスト者たちのためにお祈りしましょう。

力づける言葉

今週は、初夏を思わせるような陽気でした。

だれか人の役に立つ、というのは本当にうれしく、幸せを感じることが出来ます。

「必要とされること」「それに応えること」は、人間関係の構築においてとても重要な要素だと思っていて、いつも「わたしにできることがあれば」と行動するよう、心がけています。

先日お会いした方が、「人のためになること、人が喜んでくれることをすること、これがわたしのモットーです」とおっしゃっていました。

思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

神が、あなたがたのことを心にかけていてくださるからです。

身を慎んで目を覚ましていなさい。

あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、だれかを食い尽くそうと探し回っています。

信仰にしっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗しなさい。

あなたがたと信仰を同じくする兄弟たちも、この世で同じ苦しみに遭っているのです。

それはあなたがたも知っているとおりです。

しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわち、キリスト・イエスを通してあなたがたを永遠の栄光へ招いてくださった神御自身が、しばらくの間苦しんだあなたがたを完全な者とし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。

力が世々限りなく神にありますように、アーメン

(1ペトロ5・6~10)

わたしが大好きな聖句のひとつです。

「思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい」

思い煩ったことの無い人はいないと思います。

不安や心配事を抱えている人に、自分の経験から「神様にお任せするといいよ」と伝えてあげられるのも、わたし自身がそう言ってもらったことがあるからです。

強め、力づけ、揺らぐことのない気持ちを得ることができた経験があるから、必要としてくださる方にわたしができること、その方が望むことをすることで、また、わたし自身が強められる気がします。

わたしは常に主を思い浮かべる。

主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない。

この故に、わたしの心は喜び、はらわたは楽しみ、わたしの身は安らかに憩う。

あなたはわたしの魂を陰府に捨て置かれず、忠実な者に墓の穴をお見せになりません。

あなたはわたしに命の道を示してくださいます。

あなたの前には溢れる喜び、あなたの右には永遠の楽しみ。

(詩編16・8〜11)

23日のミサで、この聖句が引用された使徒言行録が読まれました。

「主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない」

強められ、力づけられる御言葉です。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃったように、「御言葉に勇気をもらい、ご聖体をいただくことで力をいただくのがミサ」ということを、心から実感できた日曜日でした。

久留米教会にはいろいろな活動グループがありますが、そのひとつ、そして一番期待されているのが青年会の存在です。

井上つばさくん、中園ふみやくん、この2人が、新生・久留米教会青年会を率いてくれることになりました。

みんなのはじけるような笑顔、どうですか!?

そこで、十二人は弟子をすべて呼び集めて言った。

「わたしたちが、神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。

それで、兄弟たち、あなたがたの中から、“霊”と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。

彼らにその仕事を任せよう。わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。」

一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、ほかにフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラオを選んで、使徒たちの前に立たせた。

使徒たちは、祈って彼らの上に手を置いた。

こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。

(使徒6・2~7)

自分にできること、自分が周囲の人から求められていること、どうすれば隣にいる人を喜ばせることができるか。

そう考えながら生きることができるのは、最高の幸せではないでしょうか。

赦されること

.

さて、ペトロとヨハネは、午後3時の祈りの時間に神殿に上っていった。

すると、生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。

この男は、神殿に入る人々に施しを乞うために、毎日、「麗しの門」と呼ばれる神殿の門の所に置いてもらっていた。

彼はペトロとヨハネとが神殿に入ろうとするのを見て、施しを乞い求めた。

ヨハネとともにいたペトロは、彼を見つめて、「わたしたちを見なさい。わたしには銀も金もない。しかし、わたしの持っているものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい。」

そして、彼の右手を取って立ち上がらせてやると、躍り上がって自分で立ち、歩き出した。

神を賛美しながら、二人とともに神殿に入っていった。

(使徒3・1〜8)

エルサレム神殿の門の一つです。

2000年以上まえに、このあたりに罪の赦し、身体の癒しを求めて座っていた人たちがいたのでしょうか。

支援させてもらうようになって5年になる方がいます。

数日前、その方からお電話がありました。

「選挙の期日前投票に連れて行ってもらえないでしょうか。」

5年前に、ある神父様から紹介されたとき、その方は少し体調の優れない様子でした。

次第に身体が弱り、寂しさもあり、お酒に溺れるようになってしまい、入退院を繰り返すようになりました。

この5年の間に、色々な問題、ハプニング、、、がありました。

時には、掃除に行った時や電話口で、わたしに荒々しく怒鳴ることも。

ただ、どのような時も傍らには聖書があり、口癖は「わたしはなぜ神様に生かされているのでしょうか。」でした。

あなたは存在するものすべてを愛し、

お造りになったものを何一つ嫌われない。

憎んでおられるなら、造られなかったはずだ。

(知恵11・24)

我ながらよく辛抱強くその方に付き合ってきたな、と思いますが、不思議と、お付き合いを止めたいと思ったことは一度もありませんでした。

その方が、数日前の電話で、こうもおっしゃったのです。

「この数年のことを、あなたに会ってゆっくり話して謝りたい。」

わたしにとってその方の存在は、冒頭に紹介した使徒言行録にある、神殿の門にいる人のようです。

神を信じ、イエス様に癒しを乞い求める日々なのです。

イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。

そう言って、手とわき腹とをお見せになった。

弟子たちは、主を見て喜んだ。

イエスは重ねて言われた。

「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」

そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。

「聖霊を受けなさい。だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。

だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」

(ヨハネ20・19~)

謝ってもらいたいと思ったことは一度もありませんが、その方のお気持ちがとても嬉しく、お会いした時には「これからは、もっと寄り添ってお話を聞けるようにしたいと思っている」とお伝えしたいと思っています。

福音宣教4月号の本田峰子さんの連載に、マタイの「仲間を赦さない家来のたとえ」について、こう書いてありました。

主人は、「わたしがお前を憐れんだように、お前も同僚を憐れむべきではなかったか」と家来を叱責します。

ここで主人は彼に、憐れむという語〈エレエオー〉を用いて語っています。

心情的に「憐れむ」という意味だけではなく、「憐れみで相手を助ける」という、行為を含む意味があることも大切です。

人を憐れむということは、かわいそうだと思うことではなく、助ける行為をすることなのです。

(福音宣教4月号 63ページより)

憐れみや同情の気持ちを持つだけなら、自分サイドだけの満足にとどまるものです。

冒頭のペトロのように、「わたしの持っているものをあげよう」と言えなければ、イエス様の教えを理解して生きているとはいえません。

あなた方の父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい。

(ルカ6・36)

自分が神に赦されることと、自分が他の人を赦すことは切り離せないということと同様に、これは、神の子である根本条件なのです。

人のいのち

主のご復活、おめでとうございます。

みなさまにとって、今年2023年の聖週間と御復活祭はどのようなものだったでしょうか。

聖木曜日

聖金曜日

聖土曜日

復活徹夜祭のミサでは、3名の方の洗礼式が行われました。

御復活祭

御復活祭のミサでは、4人の子どもたちの洗礼式が行われました。

坂本龍一さんが天に召されました。

所属事務所が訃報を伝えた文書に、坂本さんが好んだラテン語の一節が添えられていました。

「Ars longa,vita brevis」

(芸術は長く、人生は短し)

「人の命は短いが、優れた芸術作品は死後も後世に残る」ということわざだそうです。

わたしたちの信仰も、同じ価値観を備えています。

この世でのいのちには限りがありますが、御復活くださったイエス様の恩恵を受けるわたしたちは、絶えることのないいのちを授かっています。

宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

「亡くなられた方々のことを思い起こす時、いつも思います。

この方は、信仰の完成として永遠のいのちに旅立たれたのだろう、と。

人生には、この世のいのちには最期がある。

しかし、わたしたちの信仰は違うのだ。復活の信仰という希望を持っているのだ。」

あなたがたは知らないのですか。

洗礼を受けてキリスト・イエスと一致したわたしたちはみな、キリストの死にあずかる洗礼を受けたのではありませんか。

わたしたちはその死にあずかるために、洗礼によってキリストとともに葬られたのです。

それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちもまた、新しい命に歩むためです。

(ローマ6・3~4)

まことに、天が地よりも高くあるように、

わたしの道はお前たちの道より、

わたしの思いはお前たちの思いより高い。

まことに、天から雨や雪が降れば、

地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、

種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに天に戻ることはないように、

わたしの口から出る言葉は、

わたしが望むことを行い、

わたしが託した使命を成し遂げずに

むなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・9〜11)

神よ、あなたの計らいは何と悟りがたく、

その数は何と多大なことか。

それを数えれば、砂よりもおびただしい。

数え終えても、あなたはわたしとともにおられる。

(詩編139・17〜18)

地上を旅するわたしたちの教会が、これからもますます強められますように。

アイデンティティ

桜と菜の花が同時に美しく咲きほこり、1年で1番日本の素晴らしさを満喫できる時期ですね。

外国からの観光客の姿をあちらこちらで多く見かけるようになりました。

私ごとですが、我が家にもニューヨークから家族と友人が滞在していました。

皆さんは、ご自分のアイデンティティを明確に意識していらっしゃいますか?

わたしは、自分が日本人であるという誇りや愛国心といったものを、あまり感じずに生きているということを思い知った日々でした。

というのも、二人の姪(父親はアメリカ人)はニューヨーク生まれのニューヨーク育ちにも関わらず、「わたしは日本人だ」という明確な意識を持っていることを知ったのです。

そして、うちに滞在していた二人の友人は、共に「わたしはユダヤ人です」と熱く語ってくれたのです。

一人は、イスラエル生まれ育ちで、父親はオランダ人、母親がユダヤ人です。

もう一人はアメリカ生まれ育ちで、父親がユダヤ人、母親はアメリカ人(カトリック教徒)です。

二人とも、ユダヤ人として教育され、ユダヤ民族であることに誇りを持っていました。

ですが、二人とも食事の規定もさほど気にせず(豚肉は食べませんが)、シナゴークに通うこともなく、安息日にも「仕事」をしていて、「わたしはユダヤ教徒ではない」というのです。

外見上のユダヤ人が真のユダヤ人ではなく、また、体に施された外面的な割礼がほんとうの割礼でもありません。

ユダヤ人を真のユダヤ人とするのは、内面的なものであり、また、真の割礼は、文字によらず、霊によって心に施されるものです。

そのようなユダヤ人は、人間からではなく神から誉れを受けます。

(ローマ2・28〜29)

聖書のこの箇所を見つけ、「なぜ?!」と混乱していた気持ちがスーッと落ち着きました。

自分の在り方への確信、自負を強く抱くこと、内面的な価値観を持つことの素晴らしさを、彼ら二人から学びました。

日本では、日本人であることに誇りを持つような教育はあまり行われていないように思います。

外国人の友人たちは口を揃えて、日本の素晴らしさ、日本人のおもてなしの心地良さを褒め称えてくれます。

少なくとも、これからわたしは「キリスト者であることを誇りに思っている」ということをもっと明確に意識しよう、と心に誓いました。

わたしたちの「内なる人間」は日に日に新しくされています。

わたしたちは「見えるもの」にではなく、「見えないもの」にこそ目を注いでいます。

「見えるもの」はこの世限りのものですが、「見えないもの」は永遠に続くものだからです。

(2コリント4・16〜18)

あなた方は、信仰を生きているかどうか、自分を反省し、自分を吟味しなさい。

それとも、イエス・キリストがあなた方の内におられることを自覚していないのですか?

(2コリント13・5)

枝の主日を迎えました。

聖週間であるこれからの日々を、わたしたち一人ひとりがどのように過ごすかで、キリスト者としてのアイデンティティへの自負をさらに高めることができるでしょう。

「わたしの全て」

3月30日で叙階60周年を迎えられるジュゼッペ神父様のお祝いをしました。

いつも明るくユーモアがあり、とてもチャーミングなジュゼッペ神父様は、久留米教会の人気者です。

全身全霊の愛で、わたしたち信徒に接してくださいます。

お若い!!

40年ほど前のお写真です。

鳥栖教会にいらした時代に、イタリア語を教わっていたという信徒の方から見せていただきました。

ジュゼッペ・ピアッツィニ神父様は、26歳の時、イタリア・ミラノのドゥオモ(ミラノ大聖堂)で叙階されました。

当時のモンティーニ枢機卿(1ヶ月後に、パウロ6世となられた)の司式で一緒に100名を超す司祭が叙階され、同じミラノ外国宣教会からは21名が共に叙階されたとのこと。

その21名のうち9名の司祭が、今でもご活躍されているそうです。

花束贈呈の後、ご挨拶でこうおっしゃいました。

「これからも、わたしの全てをかけて神を信じます。」

わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を担って、わたしに従いなさい。

自分の命を救おうと望む者はそれを失い、わたしのため、また福音のために、命を失う者は、それを救う。

(マルコ8・34〜35)

「このことばでわたしは悟りを開きました。」

そうおっしゃっていたジュゼッペ神父様です。

教区報3月号では、こうお話されていました。

「出会う人々が笑顔になるように、その人の中に眠っている良さを引き出して周りの人々の恵みとなるように、皆が少しでも今日という日に喜びを味わいながら過ごせるように。これが、小さい頃から今に続く私のささやかな務めです。」

まだまだお元気で、久留米教会の信徒の愛を全身に受け続け、これからもご活躍くださいますように。

正してくださる神

春爛漫!花粉も黄砂も!

見ていたのに見えていなかった。

聞いていたのに聞こえていなかった。

そう気づかされる体験、ありませんか?

助けを求めるシグナルを、分かっていたはずなのに理解してあげることができていなかった。

話しを聞いてほしいという気持ちを、知っていたはずなのに足が向かないままだった。

最近、そう気づかされた出来事があり、気持ちが落ち着かない日々を過ごしました。

自分を正しい人間であると思い込み、ほかの人をさげすむ人々に、イエスは喩えを語られた。

誰でも自ら高ぶる者は下げられ、自らへりくだる者は上げられる。

(ルカ18・9~)

そうした思いは無い、と断言できないかもしれない。

もしかすると、わたしは自惚れがすぎたかも。

人を見下した態度をとっていたのかも。

今週は、こういう思いが断ち切れずに、気分が上がらない日々を過ごしました。

主はサムエルに言われた。

「容姿や背丈にとらわれるな。わたしはその者を退けた。

人間が見るようには見ないのだ。

人間は外観を見るが、主は心を見る。」

(サムエル上16・6~7)

確かに、わたしは、人を外観で捉えていることがある。

わたしのことを内面で評価してもらえるように望むのなら、相手のことを判断するときに心をよく見るようにしなければ。

毎日、たくさんのことを考えています。

少し考えすぎているくらい、最近はいろいろなことを思い巡らせています。

そして、立ち止まって聖書を開くのです。

19日のミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「四旬節は、自分の在り方を見つめ直す時です。

自分の弱い面を反省し、克服する機会にしてください。」

生活しながら、日々を生きていく中で、ちょっとずつ前に進んでいきたいと思います。

主よ、わたしは知っています。

人間は自分の道を選ぶ者ではなく、

歩む者が自分の足取りを定めるのではないことを。

わたしを正してください、ただ、あなたの怒りによらず、公正によって。

さもなければ、わたしは無に帰してしまうでしょう。

(エレミヤ10・23〜24)

今週も、思い煩いを神様に問いかけて、明け渡し、自分にできることを実行し、一歩前に進むことができた気がします。

/////////////////////////

アメリカ・フィラデルフィアの『聖ペテロと聖パウロの大聖堂』という名前のカテドラルを訪れた際に撮影した写真です。

世界中のカトリック教会には、こうした貴重な美術品や文化財が数多くあります。

とても気になるニュースがありました。

教皇庁は、バチカン美術館に2世紀にわたり保管されてきたパルテノン神殿の断片をギリシャ側へ返還することを決意したと発表しました。

近年、文化財返還の問題がクローズアップされていることが気になっていましたので、このニュースは驚きでした。

報道では「返還」、バチカンサイドは「寄贈」、という両方の表現がニュースに混在していました。

戦争中に略奪されたり、(正当に)購入したと主張されている美術品や文化財を元の国へ返還すべきだとの機運が、ここ数年で高まってきています。

ニューヨークのメトロポリタン美術館、パリのルーブル美術館で、古代エジプト・アジアの美術品を見て、確かに「なぜこんなにたくさん、なぜここに?」と思ったことを思い返しました。

ロシアのエルミタージュ美術館に行ったときに、ガイドの方が「地下の保管庫には、山積みになったままの美術品がまだまだたくさんあります。」というようなことをおっしゃっていたことを思い出しました。

ルカ20・20の「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。」が心に浮かびます。

これはわたしのものだ。

これは我が国の領土・領海である。

人間の歴史は、現在に至るまでいつもこの主張の繰り返しです。

パンダのように、対価を払って期間限定で借りることが合理的で分かり易く思えます。

今、世界中に散らばっている美術品・文化財を元の国に戻すことがスタンダードになれば、混乱、反発、主張、争い、、、が世界にはびこってしまうような気がします。

みなさまは、とう思われますか?

///////////////////////////////

バチカン美術館からギリシャへの返還について

https://news.yahoo.co.jp/articles/d32704b6969176f899b79ca3b205faf50e9d2a2b

文化財返還問題について

https://www.cnn.co.jp/style/arts/35148855.html

https://www.theheadline.jp/articles/772

真の「主の平和」

12日のミサでは、ご復活祭に洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

大人になってから自分の意思で勉強し、受洗を決められたお二人は、今どのような心境でしょうか。

わたしは20歳の時に受洗しましたが、今でもあの時の清々しい気持ちは忘れることがありません。

あれから32年、母が亡くなって12年。

わたしにとっては、この日々は長い長い年月でした。

東日本大震災から12年、コロナの蔓延から3年、ロシアのウクライナ侵攻から1年、トルコ・シリアの地震から1か月。

被災された方がインタビューで「あっという間の12年でした。」と仰っていました。

「もう12年も経ったのか、、、」と感じていらっしゃる方もおられるでしょう。

強い向かい風の中を前進し続けているような、わたしには想像もつかないほどの辛い苦しみの中を生きている人が世界中にいるのだと思うと、胸が締め付けられます。

12年前の5月に、宮城県の亘理町にボランティアに行きました。

一緒に行った友人から「今、追悼式に出てきました。」と3/11の午後、連絡がありました。

海沿いに新しい家が立ち並び、公園もいくつも整備され、見違えるような町になっていた、と知らせてくれました。

ハード面の復興はかなり進んでいるようです。

災害や戦争で被害に遭う方々にとって、それよりも大切なのは心の復興だ、とよく言われるのを耳にします。

9歳の時に被災した佐々木朗希投手がWBCで活躍する姿は、きっと故郷の陸前高田市を始め、被災地の多くの方々にとって心の励みになったのではないでしょうか。

毎年この時期になると考えるのは、神義論についてです。

2021年の一年間、福音宣教において連載された、本多峰子さんの神義論について考察を読み返してみました。

一般的に知られている考え方は、いわゆるアウグスティヌス神義論であり、それは、「悪はそれ自体が存在するのではなく、善の欠乏である。神は人間に自由意思を与え、人間がそれを乱用した結果が悪である。」というものです。

一方で、本多さんが紹介されたプロセス神学の考え方では、「この世になぜ悪があるのかと神の責任を問うのではなく、この世にある悪や人間の苦しみを神ご自身が自己のうちに感じ、神が人間の苦しみを共に担って苦しんでくださっていると考え、そこに大きな意味をみる。」というものだそうです。

カトリックの教義とは相容れない部分が多いプロセス神学ですが、この考え方は頭に入れておきたいと思います。

◆神がわたしたちの苦しみをすべて分かち合ってくれているという確信

◆なぜこの世に悪があるのかだけを考えるのではなく、神はともに苦しんでくださり、善に導こうとしてくださっている。

さらに、本多さんの連載のなかで、わたしなりにこれが結論だと感じたのは、次のような記述でした。

イエスは、「なぜ全能の神が造ったこの世に悪があるのか」「なぜ私たち人間はこのように苦しまなければならないのか」というような問いは、ご自身も問わず、答えもなさっていません。

けれども、そのような問いの答えを模索するより前に、苦しんでいる人たちを救うことに力を尽くしてくださっています。

私たちは、悪のない世界を実現する力を与えられ、そうすることを求められている---これがイエス様の示してくださった悪の問題への答えではないでしょうか。

『You Raise Me Up』という曲の歌詞です。

気持ちが沈んで、心も疲れ果てた時

困難に見舞われ、心に重荷を負った時

わたしは静かに、静寂の中で待つ

あなたが隣に来て一緒に座ってくれるまで

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、高い山にも登れる

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、嵐の海も歩ける

あなたの肩に身を預けることで

わたしは強められる

あなたがわたしを強め

今以上の自分になれる

「主の平和」「シャローム」とわたしたちは口にしますが、これは、精神的な心の平安だけではなく、心身共に満たされた状態を意味するものです。

旧約聖書には、シャロームに相応する箇所が「元気」「喜び」「繁栄」などの表現で表されています。

災害や戦争で避難生活をされている方々は、寝る場所と温かい食事があっても、精神的には落ち着かない日々を過ごされています。

ミサの際に「主の平和」と挨拶する時、前後左右の方のことではなく、四旬節の間だけでもこうした方々の真の平和のために祈りたいと思います。

心を尽くす

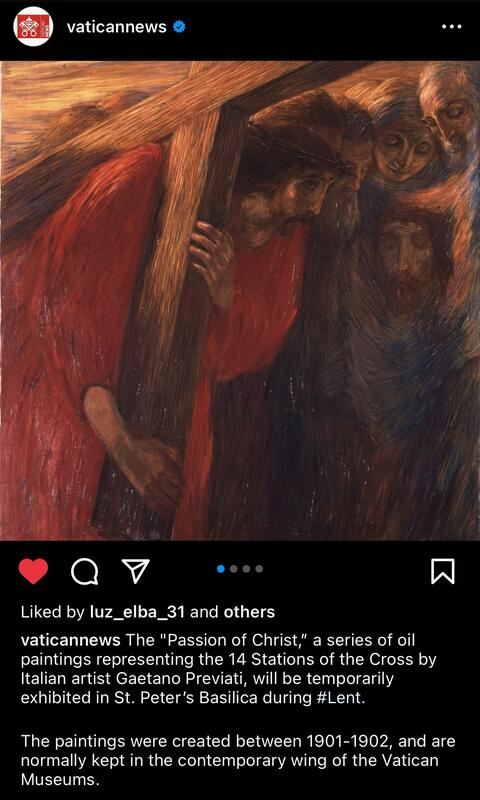

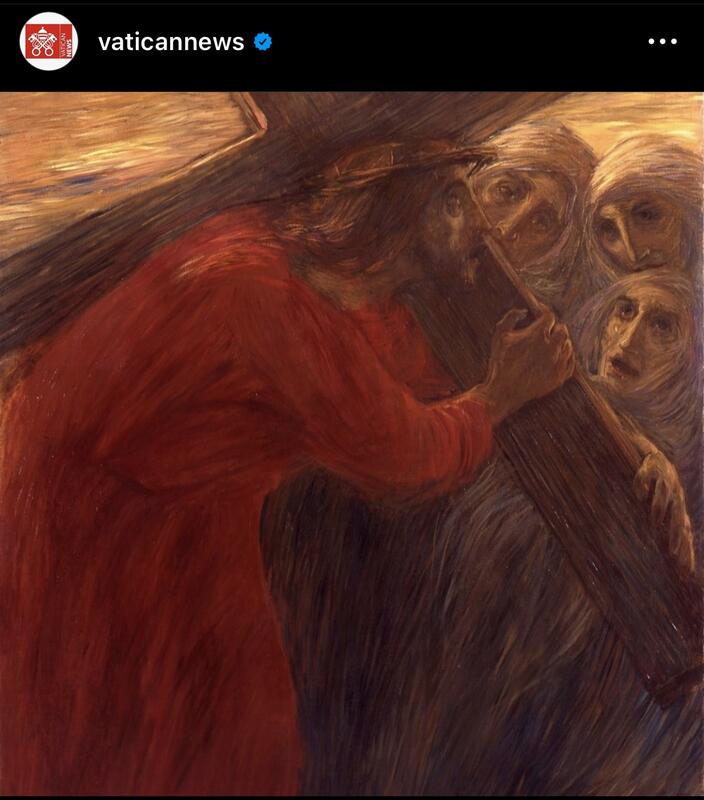

イタリアの画家、ガエターノ・プレヴィアーティの作品をインスタグラムで見て、とても惹きつけられました。

四旬節の間、彼の作品である十字架の道行きの連作が、サンピエトロ寺院で特別に展示されているそうです。

イエス様、(おそらく)マリア様の表情が、わたしたちに語りかけてくるような気がします。

悲壮感というよりも、イエス様の強い意志のようなものを感じます。

こちらは、『ゆりの聖母』というタイトルの作品です。

同じ画家の作品ですが、先ほどの絵とは対照的に、幸せな母子のあたたかな雰囲気が伝わってきます。

マリア様が母親として、全身全霊で愛を注いで育てる覚悟をされていたのだろう、と想像します。

あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。

(申命記6・5)

今日、あなたの神、主はあなたに、これらの掟と法を行うように命じられる。

あなたは心を尽くし、魂を尽くして、それを忠実に守りなさい。

(申命記26・16)

心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい。

(ルカ10・27)

ルカもマルコも、ユダヤ教の伝統で最も重要な戒めであるこの掟を引用しています。

福音宣教3月号の本多峰子さんの記事に、この箇所についての解説がありました。

福音記者が、申命記の「心、魂、力」を「心、精神、力、思い」の4つに増やしたというよりも、ヘブライ語の「心」をより分かり易くギリシャ語にした際に2つに分かれたのだ、ということです。

本来の意味では、ものを感じ取ったりする「心」だけでなく、「意志」「意図」といった意味も含まれている。

「魂」は、「息」の意味もあり、命そのものをも表す。

「力」は、富や資力なども含めた個人の持つあらゆる力を意味する。

つまり、心の中に分裂なく、命を尽くして、資力を尽くして、恐れからではなく愛から、全身全霊で神の律法を守りなさい、という掟なのです。

改めて、ユダヤ教の教えの深さ、厳しさを痛感します。

毎日毎日「心、魂、力」を尽くすことは難しいですが、「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」生きるように、とは意識しているつもりです。

人付き合い、家族との生活、仕事への姿勢も、つまるところは「心、魂、力」をどれだけ注ぐかではないでしょうか。

「自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか」とは、まさに的を得た言葉です。

自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。

(レビ記19・18)

神を愛する以前に、まずはこちらの方が大事だと思うのです。

家族や周囲の人へ「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」愛を持って接することができなければ、神様を全身全霊で心を尽くして愛することはできないでしょう。

わたしの掟と定めを守れ、人はそれを行うことによって生きる。

(レビ記18・5)

それを実行しなさい。そうすれば、生きるであろう。

(ルカ10・28)

「行いが伴わない信仰になってはいないか」日々を振り返り、自分の行いを振り返り、明日をより良く生きたいものです。

と、ここまで書いたところで、日曜日のごミサに行きました。

ミサ後、聖堂では、左側に十字架の道行をする日曜学校の子どもたち、真ん中には女性の会の皆さんの分かち合い、右側には新しい聖歌の練習をする方々の姿が。

さらには、信徒会館では手話の勉強会が行われていました。

皆さんの心を尽くした信仰の姿に触れることができた、小春日和の素敵な日曜日でした。

罪の告白

四旬節が始まりました。

昨年の2/24に、ロシアによるウクライナ侵攻が突如始まり全世界を驚かせましたが、あれから1年になるのですね。

この1年の間に起きた世界の経済にもたらされた混乱、特にエネルギー価格の高騰や食糧危機は、アフリカや中東などの途上国、新興国の人々を苦しめていることも忘れてはならない問題です。

ウクライナの方々のために祈り続けていますが、この戦争は世界中が巻き込まれている世界規模の危機でもあります。

誤解を恐れずに書きますが、わたしたち(西側諸国と言われる国々)の価値観が正しく、プーチン大統領の主張が100%間違っていると本当に言い切れるでしょうか。

なぜなら彼は、「祖国を守るために正しいことをしている」と強く信じている様子だからです。

価値観の相違、と簡単に片付けられる問題ではないのですが、あれほどに強固な信念を持った指導者を説得できる術があるとは思えません。

そして同時に、もしかしたら教皇様の言葉になら耳を傾けるかもしれない、とも思うのです。

四旬節の間に、何か良い進展が起きないか、ひとりのキリスト者として心から願い、祈ります。

「四旬節は、本質に立ち返り、余計なものを脱ぎ捨て、神と和解し、はかない人間の塵の間に隠れて住まわれる聖霊の火を掻き立てる時」と教皇様がおっしゃっていました。

四旬節は、「洗礼の準備」「回心と罪の償い」の時でもあります。

もし、わたしたちには罪はないと言うなら、わたしたちは自分を欺いており、真理はわたしたちの中にありません。

もし、わたしたちが自分の罪を告白するなら、真実で正しい方である神は、わたしたちの罪を赦し、あらゆる不義からわたしたちを清めてくださいます。

もし、わたしたちは罪を犯したことがないと言うなら、わたしたちは神を偽り者にすることになり、神の言葉はわたしたちのうちにありません。

(1ヨハネの手紙1・8〜10)

先週ご紹介した、前教皇ベネディクト16世の本にはこうあります。

洗礼を受けた者も罪びとであるのですから、罪の告白が必要なのです。

それはわたしたちを全ての不正から浄めてくれるのです。

罪は心の中でそのままに放り置かれ、化膿するにまかせられ、内側から毒を出すままに放置されてはなりません。

罪は告白されなければならないのです。

罪を告白することによって、わたしたちはそれを光の中に置き、浄化の力を持ったキリストの愛のうちにそれを差し出すのです。

「あなた方が癒されるために、互いに罪を告白し、そして祈り合いなさい。

正しい人の祈りは大きな力があり、効果があります。」

この、ヤコブの手紙5・16にあるように、罪の告白はユダヤ教の習慣に由来するものだそうです。

ディダケー(十二使徒の教訓と言われる、1世紀末ごろに書かれた、教会生活の規定などの文書)には、こう書いてあります。

「あなたたちは主の日には、前もってあなたたちの罪を告白したのちに、パンを裂き、感謝するために集まりなさい。」

以前、ミサに参列していたベトナム人の信徒の中に、聖体拝領の際にご聖体をいただかない人が何人もいたので「どうして?」と聞いたら、「最近告解をしていないので」という答えに驚いたことがあります。

しばらく教会から遠のいていた方も、久しぶりにごミサで聖体拝領をしたい場合は司祭にその旨を申し出、事前に告解をする必要がある、と最近知りました。

以前もご紹介したことがありますが、プーチン大統領は熱心なロシア正教徒です。

原爆投下の映像を観て拍手するアメリカ大統領と正反対に、十字を切るような方です。

彼の頑なな心を解きほぐす術があるような気がするのです。

永遠のいのち

去年の秋に膝の手術をし、今は回復していますが、今度は腰痛に悩まされています。

長年の義足での生活の影響でしょう。

これからは、こうして身体と向き合って生きていくことになりそうです。

そして、これは神様からの徴だと思っています。

神様がわたしを気にかけてくださっているんだ、と思っています。

「身体に不調が出ていて辛いだろうけど、ちゃんと導くから安心しなさい。」そう言ってくださっている気がしています。

「去年と今年、膝と腰を悪くしたのは、あなたがこの2年『天中殺』の真っ最中だからだ」と知り合いに言われて驚きました。

占いですから、信じることも惑わされることもありませんが、「運が悪い」と言われるのはやはり残念です。

先日、大きな荷物が届きました。

玄関に「配達物は玄関前に置いて行ってください」と張り紙をしているので、たいていの荷物は置いておかれるのですが、「重い荷物なので中に置いておきますね」と配達の方が玄関の中に運んでくれました。

腰痛に耐えながら食事の用意をしたら、「美味しかった~!」と父が言ってくれました。

こうした些細な事に喜びと幸せを感じることができるのはお恵みで、「信仰を持っているおかげだ、わたしは運がいい!」と思えます。

そんな今週、目に留まったのは詩編の次の箇所でした。

主よ、わたしの声を聞き、わたしが叫び求める時、わたしを憐れみ、答えてください。

わたしの心はあなたの言葉を借りて言います、

「わたしの顔を求めよ」と。

主よ、わたしはあなたの顔を求めます。

わたしの助けとなってください。

わたしの救いの神よ、わたしを見捨てず、見放さないでください。

たとえ、父母が見捨てても、主がわたしを迎え入れてくださる。

主を待ち望め。

心を強くし、雄々しくあれ。

主を待ち望め。

(詩編27・7~10,14)

主よ、わたしを見捨てないでください。

わたしの神よ、わたしから離れないでください。

主よ、わたしの救いよ、急いで助けにきてください。

(詩編38・22~23)

キリスト者の信仰は、運勢に惑わされたり、運命に囚われたりはしません。

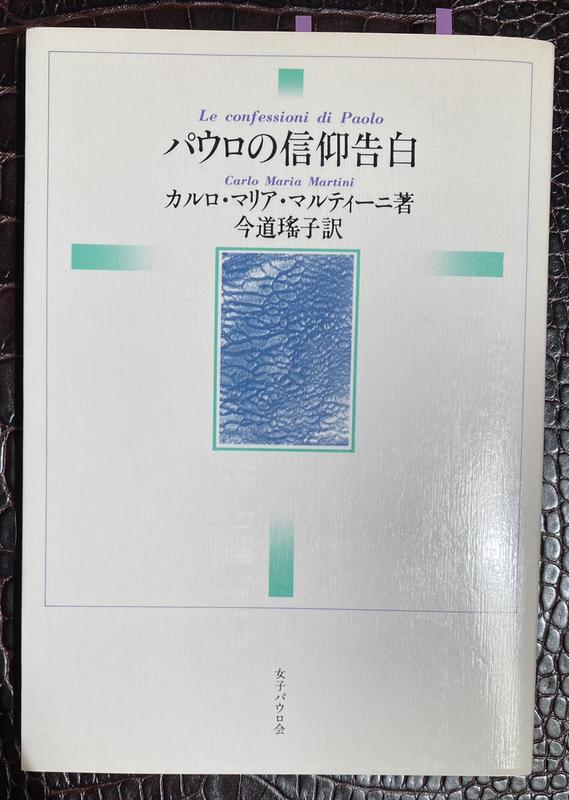

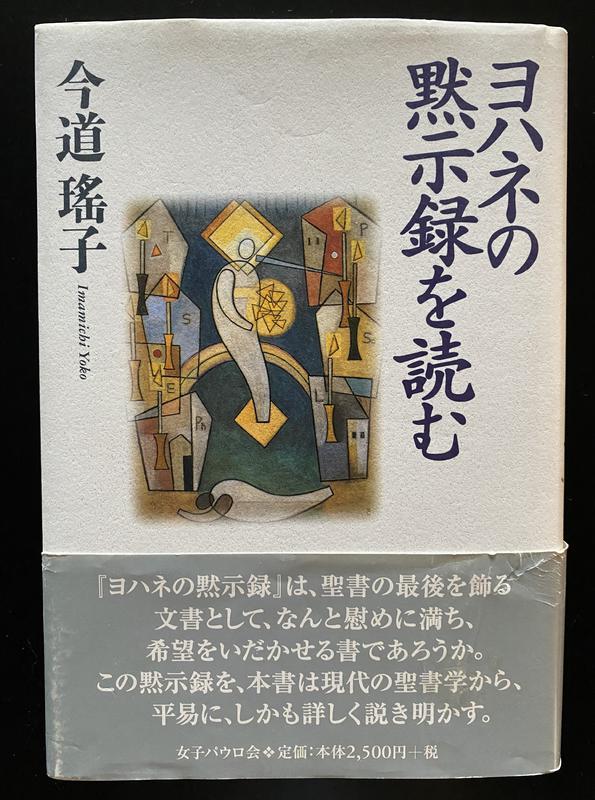

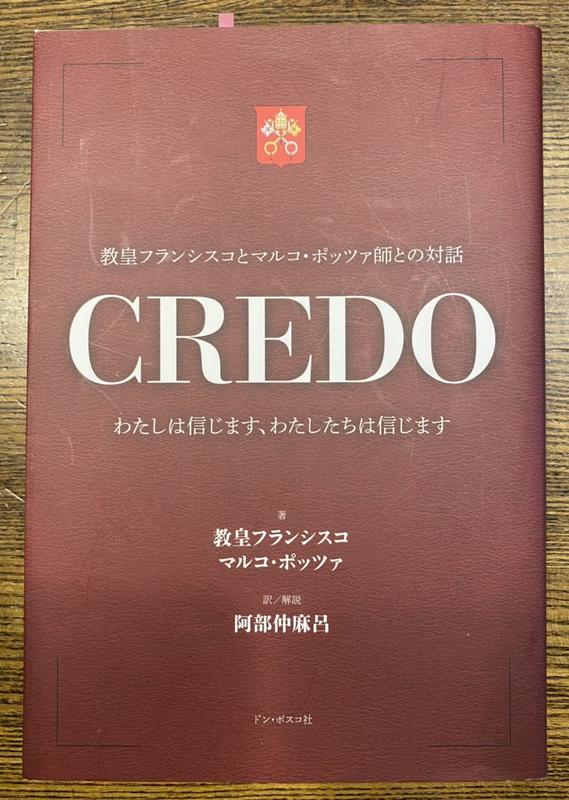

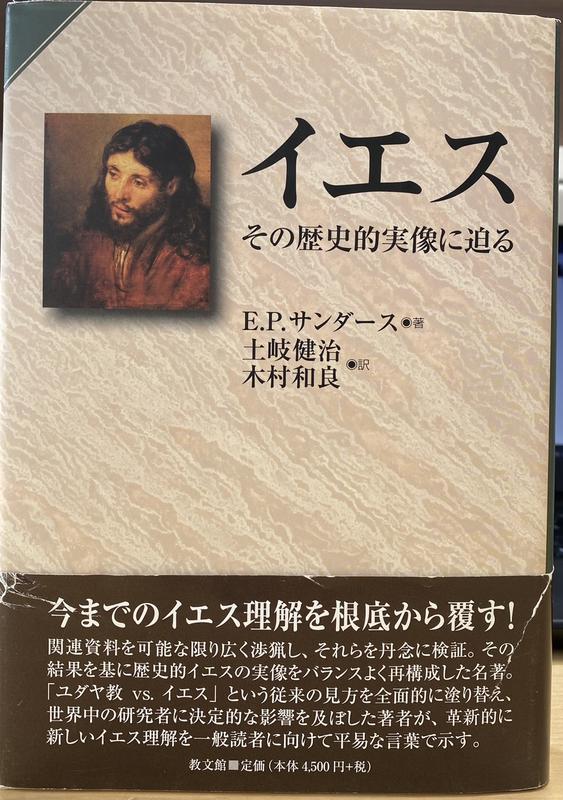

年明けから、この本を読み進めています。

ベネディクト前教皇が学者であったことは知っていましたが、枢機卿になられる以前は長い間大学で教鞭をとられていたことはこの本で初めて知りました。

とても難しい本ですが、ひとつひとつの言葉に重みがあり、丁寧に読みたいと思っています。

『聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます』

毎週、なんとなく唱えている言葉ですが、次の下りを読んですーっと心に落ちました。

「永遠のいのち」とは、現代の読者がすぐに想像するように、死後のいのちのことではありません。

「永遠のいのち」とはいのちそのもの、本来的ないのち、今この時において生きられ、物理的な死によって何らかの影響を蒙ることのないようないのちなのです。

今、「いのち」を得ること、何ものによっても、何びとによっても奪われ、破壊されることのない真のいのちを得ることが問題なのです。

初期のキリスト教徒たちは、単純に自分たちを「生きるもの」と呼んだのでした。

彼らは、すべての人たちが探し求めているもの、いのちそのもの、完全な、それ故破壊されることのないいのちを見出していたのでした。

「永遠のいのち」は「認識」によって、「知る」ことによって与えられるというものです。

人間は自分の力で、自分のためだけに、永遠のいのちを得るのではありません。

自ら「いのち」である方との関係において、いのちある者となるのです。

死は人間から生命を奪うことができるかもしれません。

しかし、それを超えたいのち、真のいのち、それは残るのです。

わたしたちはイエス様、神との関係のうちに生きているということです。

わたしたちが信仰を得たというのは、神の愛を知り、それが永遠のいのちを生きることであると認識したということです。

こうも書いてあります。

キリスト者はあれやこれやのことを信じるのではありません。

キリスト者は究極的にはただ単純に神を信じるのであり、唯一のまことの神の存在を信じるのです。

朝、「今日の運勢」を気にして一日をスタートさせるよりも、今日も神様に導いてもらえるように祈ることから始めるほうが良いですよね!

四旬節を前に、良い気づきを得ることができた気分です。

灰の水曜日のミサの準備ができました。

人間の弱さ

トルコ・シリアで起きた大地震の被害をニュースで見る度に、心が苦しくなります。

多くの命が犠牲になり、全容が完全に明らかになるには時間がかかるのでしょう。

トルコには各国からの支援が集まっているようですが、内戦状態のシリアには直接手を差し伸べられない現実。

福岡教区でも募金の受付を始めています。

皆様のご協力をお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・

2月6~8日に西日本新聞に連載されていた、「プーチンの戦争-侵攻1年-」という記事。

プーチン大統領は大晦日の演説で、「祖国防衛は先人と子孫に対する神聖な義務だ」と言ったそうです。

1月末のインタビューで、ゼレンスキー大統領は「プーチンとの会談には興味がない」と発言したとも。

同じ面には、ウクライナの国防相が軍の食糧調達を巡っての汚職が原因で辞任、とのニュース。

人間とはなんと弱いのでしょうか。

自然の威力の前に、わたしたちは無力です。

今回の戦争で、いったい何人の兵士と市民が犠牲になったのでしょう。

その最中にあっても、自らの私腹を肥やす人間の存在。

「わたしが道をそれたのは、主のせいだ」と言うな。

主は決してご自分が憎むことをなさらないのだから。

「主ご自身がわたしを迷わした」と言うな。

主は罪深い者には用がないのだから。

主ご自身が始めに人間を造り、彼の手に判断を任された。

お前が欲するなら、掟を守ることができる。

これを忠実に守ることは、お前の決定するところである。

主は、お前の前に火と水を置かれた。

お前の欲しいものに手を差し伸べよ。

人の前に生と死とが置かれている。

いずれでも、欲するものが彼に与えられる。

主は、誰にも不敬な者になれと命じられず、誰にも罪を犯す許しを与えられたことはない。

(シラ15・11〜12、14〜17、20)

主は人間を土から造られ、彼を再び土に帰される。

主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった。

主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。

(シラ17・1、6〜7)

すべてのことを行う力は人間にはない。

人の子は不死身ではないのだから。

太陽に優って光り輝くものがあろうか。

しかし、太陽ですら欠けることがある。

肉と血からなるものは、悪を思い巡らす。

主は、いと高き天の大軍を見守られる。

しかし、人はみな、塵と灰にすぎない。

(シラ17・30〜32)

旧約聖書、大好きです。

紀元前2世紀初頭に書かれたとされるシラ書ですが、その教えは全く色褪せることなく現代のわたしたちの心にも染み透るものがあります。

シラ書は長い間その写本が失われていましたが、19世紀末にカイロの古いユダヤ教会堂で写本が見つかり、その後20世紀になってクムランとマサダの城壁からほぼ全ての写本が発見されたそうです。

クムランの洞窟とマサダの城壁です。

人間には自由が与えられました。

同時に、知恵もお与えになりました。

わたしたちは、弱いだけではなく、使い分けることのできる知恵と判断力を持ち合わせているはずです。

トルコとシリアへの支援と、ウクライナへの戦闘機の供与。

比べるべきものではないかもしれませんが、今、世界が目を向けるべき、手を差し伸べるべき対象と優先順位を見誤ることがありませんように。

わたしはバイオリンの演奏を聴くのがとても好きなのですが、1番好きなのはと聞かれたら、迷わず五嶋みどりさんを挙げます。

彼女は子どもの時から天才と言われ、11歳でデビュー後、10代のうちに世界的な評価を確立させました。

ですが、22歳のときに心身ともに不調をきたし、しばらくの間、表舞台から身を引いていました。

今はまた精力的に演奏活動をされていますが、その時の経験から「みどり教育財団」を立ち上げ、音楽を通して世界の若者のための活動も積極的に行ない、毎年、何千人もの恵まれない子どもたちに音楽教育プログラムを提供されています。

また、2007年に国連のピース・メッセンジャーに任命され、意欲的に世界を駆け巡り、音楽の持つ力で平和へのメッセージを伝える活動もされています。

「神ってる」という感じの言葉は好きではないのですが、彼女の演奏は、音だけでなくその姿、小さな体全体で演奏する様子はまさに「神がかり」です。

同い年の彼女を見ていると、人間は弱くてもいい、立ち上がれるのだ、と背中を押してもらえる気がします。

導きに委ねる

2月になり、立春とはよく言ったもので、春めいた暖かさが続いています。

昔の人は、季節を素晴らしいタイミングで暦に表したものだと感心しますね!

差し込む光も、気分的に柔らかなものに感じます。

.

これこそ、わたしが選ぶ断食ではないのか。

不正の鎖を解き、軛の結び目を解き、虐げられた人を解放して自由の身にし、軛をすべて、打ち砕くこと。

飢える人にお前のパンを分かち与え、家のない貧しい人々に宿を与え、裸を見れば、着物を着せ、お前の同胞に対してみて見ぬ振りをしないこと。

その時、お前の光は暁のように輝き出で、お前の癒しは速やかに生じる。

お前の正しさがお前の先を行き、主の栄光が背後の守りとなる。

その時、お前が呼べば、主は応え、

叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

お前の光は闇の中に輝き出で、お前の暗闇は真昼のようになる。

(イザヤ58・6~10)

(これが本来の「断食」を意味する箇所である、と教わりました。)

わたしは悩みの中から主を呼び求め、主は答えて、わたしを広々とした所に移してくださった。

主はわたしの味方、わたしには恐れがない。

人はわたしに何をなしえよう。

主はわたしの味方、わたしの助け。

主に寄り頼むことは、人にすがるよりも善い。

(詩編118・5〜8)

「わたしは決してあなたを見放すことも、見捨てることもない」と神は仰せになりました。

イエス・キリストは、きのうも、今日も、いつまでも変わることはありません。

(ヘブライ13・5、8)

心強い聖句ばかりだと思いませんか?

神様がわたしの問い掛けに答え、祈りに応えてくださるのは、無条件にではありません。

わたしの行動が伴っていれば、です。

神様がわたしを導いてくださると信じるのは、成り行きに任せているのとは違います。

わたしが神様を信頼し、自分に今できることをやったうえで、です。

この2つのことは、わたしが自分に言い聞かせてきたことです。

先日、子どもの頃からの友達と会い、いろいろと話をしました。

カトリック信者であり、恵まれた家庭環境で育ち、一見何不自由ない幸せな人生を歩んできたわたしたち。

ですが、それぞれの人生を歩んできた中で、彼女もまた大きな問題を抱えて悩んでいました。

わたしなりの経験からできるアドバイスは、上記の聖句に基づいて、自分にできることは何かを考えて実行しながら、神様のお導きに委ねる、ということです。

悩みや問題を抱えている。

生きていれば当たり前のことですが、それにどう向き合うかが大事なのだと思っています。

5日の主日ミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「あなた方は地の塩・世の光である、というのは、地上での生活の中で信者としてどう生きるかが問われているのです。

人生の登り坂、下り坂の場面だけでなく、まさか!という時にそれをどう受け止め、どう対処するか。

さらには、信者として、自分を必要としている人のために希望の光となることが求められているのです。」

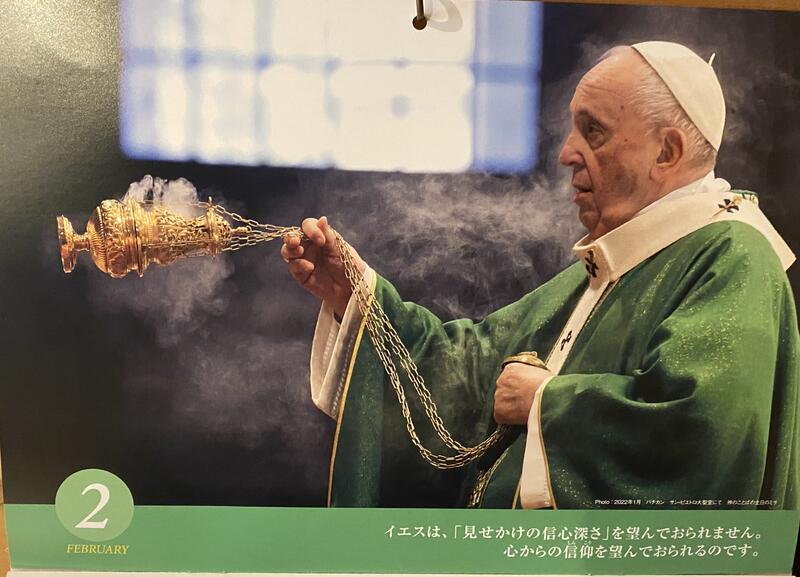

今月のパパ様カレンダーのお言葉です。

イエスは、「見せかけの信心深さ」を望んでおられません。

心からの信仰を望んでおられるのです。

受験生が太宰府天満宮にお参りし、お守りを買って「神頼み」をしたとしても、本人が必死に勉強することが大前提です。

それと同じです。

本来の意味の「断食」(犠牲、努力)をすることなく、自分の願いばかりを神様に祈りすがっても、応えてもらえないでしょう。

いつも、このことを肝に銘じるように努めています。

今自分にできることは?

今自分がすべきことは?

そして、神様を信頼しているのであれば、やたらに不安を抱かずに、神様のお導きに委ねよう、と。

人に伝えるために

寒い寒い一週間でした。

最低気温が氷点下という日が続き、高騰する電気代を気にしながらも、エアコンをつけ続けて過ごしました。

そんな中、考えていたのは「ウクライナの人たちは日本よりずっと極寒の中、電力の供給が制限されているのだ。」ということでした。

そして、最近よく考えます。

おそらく今回の戦争を将来歴史に記す際には、『ある種の第三次世界大戦であった』となるのではないか、ということを。

武器や戦車を供与しているだけで参戦しているわけではない、というのには疑問を感じています。

1日も早くこの戦争が終わることを願うばかりです。

・・・・・・・・・・・・・・

自分の気持ちや考えを人に伝える、というのは難しいことです。

特に最近は、SNSなどで一方的に、しかも安易に自分の価値観による主張を発信することで人を傷つけ、追い込み、裁判にまでなるケースあります。

教皇様は今年の世界広報の日について、これまでの「来て、見なさい」、「心の耳で聴く」といったテーマに続き、今年は「『愛に根差した真理に従い』心を込めて話す(参照 エフェソ4・15)」(仮訳)を選ばれました。

「心を込めて伝えるとは、読む人、聞く人に、今日の人々の喜びや恐れ、希望や苦しみに対するわたしたちの分かち合いを理解してもらうことである。

このように話す人は、相手を大切に思い、その自由を尊重する。」

「わたしたちが『愛に根差した真理』に従って語るためには、自らの心を清める必要がある。

純粋な心で聞き、話してこそ、わたしたちは外見の奥にあるものを見、混乱した騒音を克服することができる。」

このように教皇様はおっしゃっています。

相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す。

いつも、教皇様のお言葉から大切な教えをいただきます。

「善い木は悪い実を結ばず、悪い木は善い実を結ばない。

木はそれぞれの実によって分かる。

善い人は、心にある善い倉から善い物を出し、

悪い人は、心にある悪い倉から悪い物を出す。

口は心に溢れることを語るものである」。

(ルカ6・43〜45)

耳の痛いことばです。

「木はそれぞれの実によって分かる。」

「口は心に溢れることを語る。」

だから、自らの心を清める必要があるのです。

心の中によどみがあれば、口から出る言葉は善い物ではありえません。

ほんの数分お話をしただけで、相手の人となりや価値観が伝わってくることがあります。

同じように、自分が発する言葉、こうして書いて残る文章には責任を持たなければなりませんね。

(いつも長くなってしまいます・・・。)

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。

(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。

(フランシスコ会訳)

Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen.

訳によって、伝わり方が違うと思いませんか?

信仰を持っているから確信できる。

信仰があるから保証される。

見えない事実を確認するのはわたし。

見えないものを確信させるのは信仰。

これらの人々はみな、信仰を抱いて死にました。

彼らは、約束されたものを受けませんでしたが、遥かにそれを望み見て歓呼の声をあげ、自分たちが、この世では異邦人であり、旅人に過ぎないことを表明しました。

(フランシスコ会訳)

自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいの者であることを公に言い表したのです。

(新共同訳)

(ヘブライ11・1、13)

どちらが皆さんにとっての「信仰」を言い表していると感じますか?

もちろん、どちらでも良いのです。

純粋な信仰心で読んだ時に、どちらの方が自分に伝わってくるか、だと思います。

種を蒔く人はみ言葉を蒔くのである。

み言葉を蒔かれた道端のものとはこういう人たちのことである。すなわち、み言葉を聞くと、すぐにサタンが来て、彼らのうちに蒔かれたみ言葉を取り去ってしまう。

岩地に蒔かれたものとは、み言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、彼らには根がなく、一時的なもので、後になってみ言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人たちのことである。

また、茨の中に蒔かれたものとは、み言葉を聞くが、この代の思い煩いや富の誘惑、またそのほかのいろいろな欲望が、彼らのうちに入ってきて、み言葉を覆いふさぎ、実を結ばない人たちのことである。

そして善い土地に蒔かれたものとは、み言葉を聞いて受け入れ、ある者は三十倍、ある者は六十倍、また、ある者は百倍の実を結ぶ人たちのことである」。

(マルコ4・14〜20)

キリスト者の信仰について言い表されているのです。

善いみ言葉は、相手を大切に思い、自らの心を清め、純粋な心で聞いて話す土壌が整っていてこそ伝わり、実を結ぶのです。

教会でともに働く

ACジャパンのこのCM、大好きです。

「たたくより称えあおう

それが優しい世界」

ラップが心地よく聞こえます。

ACジャパンのホームページには、このCMの意図をこのように解説されていました。

多様性が求められる時代、世代を問わず、自分と異なる立場や考え方に対する不寛容な行動が社会的に問題になっています。

攻撃し合うのではなく、相手を尊重し認め合うことの大切さ、そこから生まれる交流を伝えます。

特にこのコロナ禍になってから、SNS上での誹謗中傷やすべてを政治の責任にしようとする風潮がエスカレートしているように感じます。

久留米教会では、毎月第2日曜日のミサで手話通訳を行っています。

以前もここに書きましたが、「耳の不自由な人が参列しているわけでもないのに、何の意味があるんだ」という意見があったことは事実です。

手話通訳ミサは、久留米教会がさまざまな方に開かれている教会であることのひとつの表れです。

そして、手話通訳をしている信徒は、教会共同体のために働いてくれているのです。

わたしは久留米教会で洗礼を受けましたが、受洗後すぐに東京の大学へ戻り、イグナチオ教会に通っていました。

イグナチオ教会はとても大きな共同体ですし、一緒に参列していたシスターと妹の他に信徒に知り合いはおらず、教会の活動に参加したこともありませんでした。

あれから月日がたち、今では久留米教会にたくさんの知り合いができ、教会委員としても働かせていただくようになりました。

先週は、ミサの先唱をさせていただいたのですが、ミサ後に「教会のために働いていらして素晴らしいわね」とお声かけいただいて嬉しくなったり。

少しは教会の活動のことを分かってきたようなつもりになっていました、が。。。

先週、新しくいただいたお役目である、筑後地区宣教司牧評議会の会合に参加しました。

筑後地区(二日市・小郡・今村・本郷・大牟田・久留米)の教会の代表者が集まり、評議会の会長でもある神父様のご指導の下、地区としての宣教司牧活動を行ってこられています。

月刊誌「福音宣教」の1月号には、様々な宣教司牧の活動についての記事がありました。

評議会に参加された各小教区の方々のお話。

「福音宣教」に寄稿されていた様々な活動。

ある種のカルチャーショックのようなものを受けたのです。

わたしはまだまだ教会での働きについて何も知らない!と。

当然ながら、皆さん、それはお仕事ではありません。

ご苦労もかなり多いように思われます。

それでも、誠実に、真剣に取り組まれている働きからは、充実から来る楽しさのようなものが感じられます。

そして何より尊敬するのは、「教会での働き」を「継続」して長年続けていらっしゃるということです。

どの活動も、どの小教区でも、同時に後継者を育てることにも取り組んでいらっしゃるのです。

確かにあなた方は、わたしたちの奉仕を通じて書きあげられた「キリストという手紙」であり、墨ではなく生ける神の霊によって、石の板にではなく人間の心の板に書きつけられたものです。

自分自身から何かが生じるなどと認める資格がわたしたちにあるのではありません。

かえって、わたしたちの資格は神からのものです。

神は、わたしたちを新しい契約に奉仕する、つまり、「文字」にではなく「霊」に奉仕する資格のある者としてくださいました。

(2コリント3・3〜6)

「教会で自分にできることはないか。」

ずっとそう思っていました。

ミサの前後に忙しく立ち振る舞い、いろいろなお世話をされている先輩信者さんや、ミサの進行をする先唱の方を見ていて、ずっとそう思っていました。

以前あるシスターが、「修道院は聖女の集まりだと思ってるでしょ?そんなことないのよ!いろいろあるのよ!」と笑っておっしゃっていましたが、共同体もある種の社会の縮図です。

色々な方がいて、色々な問題もあり、多くの働き手がいなければより良く前進することは難しいのです。

教会でみなさんとともに働くことを続けて行きたい、と決意を新たにしたところです。

人の心を読み取る方は、霊の思いが何であるかをご存知です。

霊が、神のみ旨に従って、聖なる人々のために執りなすからです。

神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことを私たちは知っています。

(ローマ8・27〜28)

「たたくより称え合おう」

これも、心に刻みたいテーマです。

共に食卓を囲む

教皇様の2023年1月の祈りは、「教育にたずさわる人たち」のためにとなっています。

「教育にたずさわる人たちが、信頼される証し人となって、競争ではなく友愛を育みながら、とりわけ幼く傷つきやすい者の助けとなることができますように」

みこころレター13号に、日曜学校からのメッセージを掲載しました。

「日曜学校は祈りの場」

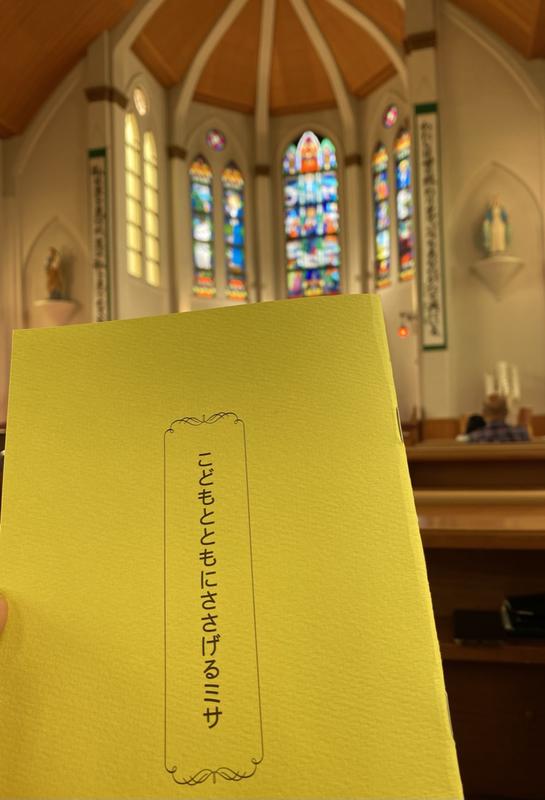

毎月第4日曜日は「こどもとともに捧げるミサ」です。

たくさんのこどもたちを待っています。

学年が上がるにつれてなかなか日曜日のミサに行けなくなってしまうという現象は(習い事、部活、塾等で)、どこの共同体も同じ悩みだと思います。

だからこそ日曜日、ミサに行けるときはぜひこどもたちに来てほしい、と願っています。

教会学校では、久しぶりにミサに来たこどもには必ず、言葉かけを行っています。

「待っていたよ!来てくれるのを!!」という気持ちです。

それは、イエス様も同じ気持ちだからです。

お父さん、お母さんにお願いです。

祈りの場へこどもを導いて下さい、大人が祈る姿をこどもに見せることが、一番の信仰教育だと思います。

こどもたちの成長を間近で見ることは、すごく嬉しく、楽しい事です。

神に感謝!!

コロナ禍以前に比べ、日曜日のミサ、日曜学校へのこどもたちの参加がとても減ってしまったことは、みなさまもお気づきだと思います。

日曜学校にたずさわる担当者の声は、ご家族の皆さんに届いているでしょうか。

わたしたち大人も、こどもたちと共にミサに与ることで信仰を確信し、深めていくことができます。

大人だけでなく、共に集まって祈り、共にイエス様の食卓に並ぶことが神様のお望みです。

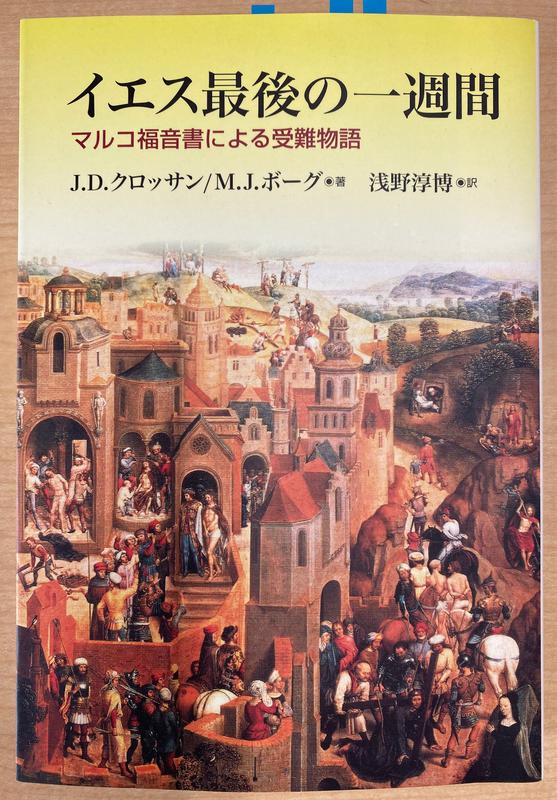

先週ご紹介した本に、マルコ6章のパンと魚の奇跡についての考察があります。

そのうち、時もだいぶたったので、弟子たちはイエスに近づいて言った、「ここは人里離れた所です。もう、時もだいぶたちました。みなを解散させてください。

そうすれば、周りの村里や村々に行って何か食べるものを買うことができるでしょう」。

すると、イエスは答えて、「あなた方が食べる物をやりなさい」と仰せになった。

(マルコ6・35~37)

弟子たちの解決策は「人々を解散」させることでした。

それに対してイエス様の解決策は「あなた方が彼らに食べるものを与える」でした。

クロッサンは、この物語はイエス様がパンと魚を増やしたことを表した譬え話ではなく、神の国の食べ物を民に分配する責任を強調する譬え話だ、と言っています。

弟子たちとイエス様の繰り返されるやり取りは、イエス様が自らの神の国のビジョンへ弟子たちを引き込んでいく過程なのです。

そこで、イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰ぎ、賛美をささげてパンを裂いて、弟子たちに渡し、みなに配らせ、二匹の魚もみなに分け与えられた。

みなは満腹するまで食べた。

(6・41~42)

神の国がすでにこの地に存在しているのだから、弟子たちが食べ物の適切な分配の責任を負うように、イエス様は仕向けているのです。

だから、「あなたがたがの手で食べ物をあげなさい」が、「人々を解散」させるに打ち勝つのです。

イエス様にとって、神の国について教えることは、人々に食べさせることだったのです。

神の正義の手をとおして分配するならば、私たちの地にはすでに十分に、必要以上の食べ物があると言っているのだと私は考えます。

取られ、祝福され、裂かれ、渡されるならば、つまりそれを聖別された神の贈り物と見るならば。

今ここに存在する神の国とは、この地をすべての人に公正に分配することです。

イエスはただ、世界の世帯主である神の譬えを実演しているだけなのです。

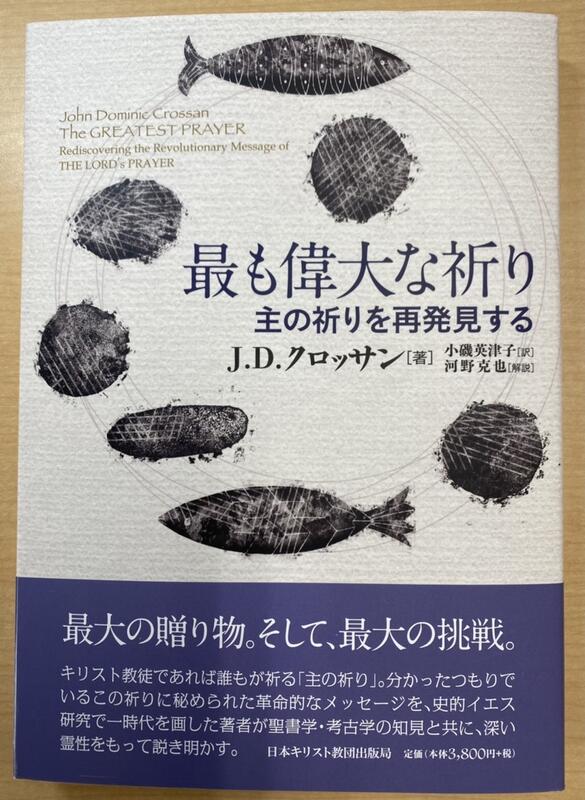

(「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」166ページ)

主の食卓であるミサには信仰を持つすべての人が集うべきである、とわたしは痛感させられました。

親の意思で洗礼を授かったこどもたちは特に、保護者や家族が導いてあげる必要があります。

周囲のこどもたち、こどものいる家庭の方々に、今年はもっと積極的に声をかけていきましょう。

来週は、こどもとともに捧げるミサです。

今ここにあるお恵み

ご家族やご友人などと、賑やかで楽しいお正月を過ごされましたか?

わたしは妹家族が帰省していましたので、それはそれは賑やかな(騒々しい)年末年始でした。

大騒ぎしながらみんなで鍋を囲んでいるときに、思わず涙ぐんでしまいました。

「何という幸せだろう。

今ここに、神様がいてくださっているんだ。」

心からそう思いました。

主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ。

頭の中で、聖歌がぐるぐると鳴り響いていました。

「神の国」

その時に、このテーマで記事を書こう、と思ったのです。

いつもこのように、日々の些細な出来事や、目にした、耳にしたニュースから聖書の言葉が浮かび、iPadに向かって聖書を開くのが、わたしのここ数年の日課となっています。

今読んでいる本はこれ。

クロッサン

「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」

主の祈りのワンフレーズずつが章になっていて、広く深く考察された、クロッサン独特の洞察力による解説です。

この中の、神の国の到来についての下りによると、ヨハネは神の国は『神による世界の大掃除』であり、今にも起きるかもしれないが未来のことである、と語っていました。

一方でイエスは、すでに今ここに現臨していると語りました。

わたしが神の指(神の力)で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方の所にすでに来ている。

(ルカ11・20)

律法と預言者はヨハネの時までである。

それ以来、神の国の福音が宣べ伝えられ、あらゆる人が力ずくで、そこに入ろうとしている。

(ルカ16・16)

神の国は目に見える形で来るのではない。

また、『見なさい、ここに』とか、『あそこに』とか言えるものでもない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。

(ルカ17・20〜21)

当時の人々にとって、神の国がすでに存在していると言われても、理解することができなかったことは容易に想像できます。

クロッサンによると、イエス様の言いたかったのは次のようなことなのです。

あなたがたは神を待っているが、実際には神の方があなたがたを待っているのだ。

どうりで何も起こっていないわけだ。

あなたがたは神の介入を求めているが、神があなたがたの協力を求めているのだ。

神の王国はここにある。

あなたがたがそれを認めて、その中に入り、それを生き、そしてそれを築きさえすれば。

イエスは、神の介入ではなく、神への参与を説いたのです。

神による世界の大掃除は、人が神によって力づけられて参与し、超越的な力に動かされて協力しなければ開始せず、完成しないのです。

わたしにとって、この考え方は新しく斬新で、とても腑に落ちました。

神の国は、人の協働がなければ始まらない。

神の介入だけでは神の国の実現は起こらない。

主の祈りが、神に対する祈りの前半と、わたしたちの祈りの後半で構成され、均等にかつ相関的に成り立っているように。

どんなことであれ、もしあなた方のうち二人が心を一つにして地上で願うなら、天におられるわたしの父はそれをかなえてくださる。

二人また、三人がわたしの名によって集まっている所には、わたしもその中にいる。

(マタイ18・19〜20)

わたしたち現代人にとっては、イエス様のこの言葉が1番「神の国」のイメージに近いのではないでしょうか。

わたしたちの間に、今ここに神様がいてくださる。

互いが思いやりを持って愛し合っている場に、神様の愛がある。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪のために、贖いの供え物として、御子を遣わされました。

ここに愛があるのです。

いまだかつて神を見た者はいません。

しかし、わたしたちが互いに愛し合うなら、神はわたしたちに留まり、神の愛はわたしたちのうちに全うされているのです。

(1ヨハネ4・10、12)

神の国は、わたしたち次第でわたしたちのうちに実現するお恵みです。

飛行機から見る景色にも、神様の現存を感じます。

今年の誓い

新年、明けましておめでとうございます。

今年も皆様にとって、恵み溢れる豊かな一年となりますように。

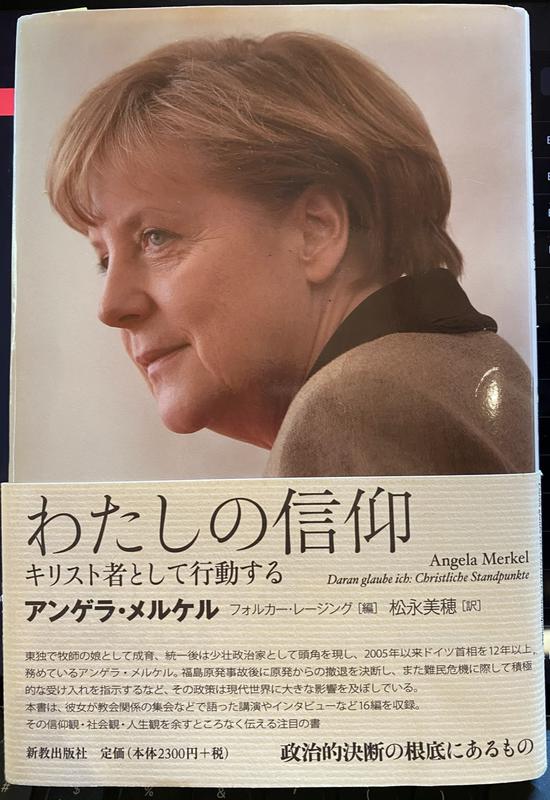

前教皇ベネディクト16世がご逝去されました。

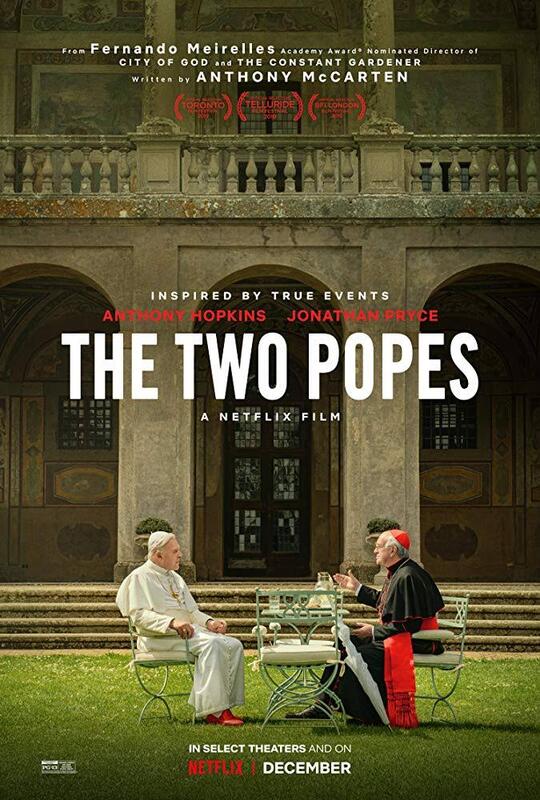

皆様は、「2人のローマ教皇」という映画をご覧になったでしょうか。

この映画が公開された時、このページで紹介したことがありますが、もう一度皆様にお勧めさせてください。

この映画は、ベネディクト16世がベルゴリオ枢機卿を後任に押すために説得を繰り返す、2人の交流の様子が丁寧に描かれたものです。

実際にバチカンで撮影されたこと、2人の俳優が同時にアカデミー賞にノミネートされたことなどでも話題となりました。

アンソニー・ホプキンスがドイツ訛りの英語を話すだけでなく、容姿も風貌も、本当にそっくりです。

わたしの抱いていた前教皇様のイメージとは違い、厳格ながらもユーモアのセンスと愛嬌のある様子が描かれていて、むしろベルゴリオ枢機卿(現 フランシスコ教皇)の方が頑固で融通が利かないようなところがあるのが面白いのです。

この映画で特にわたしが印象に残っているのは、ベネディクト16世がベルゴリオ枢機卿に告解をするシーンです。

当時、幾つものスキャンダルに見舞われ、精神的肉体的に疲労困憊していた教皇が、正反対の主義主張・性格の枢機卿に次第に心を許していく様には、心が揺さぶられます。

そしてその後、バチカン美術館に見学に訪れていた多くの観光客にもみくちゃにされながら、気さくに、楽しそうに自撮りに応じるベネディクト16世の様子が、本当に微笑ましいのです。

ぜひ、ご覧いただきたい映画です。

天国で安らかにお過ごしになられますよう、心からお祈りいたします。

・・・・・・・・・・・・

1月1日、元日の主日のミサで、新成人の祝福が行われました。

20歳を迎える3名の新成人が参列し、宮﨑神父様の祝福を受けました。

3人は、今年の抱負を抱いていることでしょう。

そして大人として扱われることになるこれからの人生に、期待と希望を持っていることでしょう。

20歳の時、皆様はどのような誓いをしましたか?

覚えていらっしゃいますか?

わたしは、20歳になってすぐに、大きな病気をしました。

それまでは、勉強とスポーツに明け暮れ、何となく幸せに生きていましたので、生死に関わるような大病を20歳の時に経験したことで、そしてその後すぐに洗礼を受けたことで、文字通り「生まれ変わり」、新しい人生を歩み始めました。

生きていれば誰も、節目となるような出来事に遭遇するでしょう。

まずは、20歳という成人の年は大切にしたい節目です。

人生とは、生きるとは、楽しむことだ。

若い彼、彼女には、そう思ってほしいものです。

望まなくても、辛いことや悲しいことは必ず起こります。

まずは、楽しんで!と伝えたい。

わたしも、今年の誓いを立てました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

神様の子

主の御降誕、おめでとうございます。

ADVENTアドベントとは、「到来」を意味します。

メシア、キリストの到来を祝うのがクリスマス、キリストのミサです。

実際に12月25日にベツレヘムでお生まれになったわけではありませんが、史実かどうかは問題ではないのです。

何のために、誰に向けて誕生物語が描かれているのを理解することが大切です。

わたしたちキリスト者は、このイエス様の誕生の意味をどう捉えているでしょうか。

当時のユダヤ人たちにとってのメシア(キリスト)とは何者だったのか。

ナザレのイエス

歴史上の人物

信仰のキリスト

ユダヤ人にとっての救い主は、当時のローマ帝国からの圧政から救ってくれる王としての神でした。

現代のわたしたちキリスト者にとっては、イエス様は神の子、そして同時に神様です。

パウロの認識では、イエス様は神の子としてお生まれになったのではありませんでした。

一人の人間として生まれ、活動したイエス様がご復活を通して神となられた、という考え方です。

ペトロの認識では、イエス様は特別な使命を神から受けたメシア(王)である、というものでした。

彼はイエス様を神の子であるとは思っていなかったのです。

「あなたはメシアです」(マルコ8・29)

1番古い福音書であるマルコによる福音書は、「神の子イエス・キリストの福音の始まり。」という出だしで進みます。

これは、最初から神の子だった、という認識からではなく、イエスとは何者なのか、そして「神の子」として人々に認識されていく過程を中心テーマとする、マルコの洞察の表れです。

「まことに、この方は神の子であった」(マルコ15・39)

この百人隊長の言葉は、マルコの神学的頂点である考え方、受難・死・復活によって全世界の異邦人から神の子であることが認められたことを暗示しています。

それに比べ、誕生物語を記したマタイとルカは、当時のユダヤ人に向けて「この方は神の子、神様だ」と伝えたかったので、生まれた時から神の子であるということを強調しているわけです。

ルカ2章のイエスの誕生物語は、旧約聖書からの多くの逸話が散りばめられた、映像が目に浮かぶような美しい描写です。

今日、ダビデの町に、あなた方のために、救い主がお生まれになった。

この方こそ、主メシアである。

あなた方は、産衣にくるまれて、飼い葉桶に寝ている乳飲み子を見出すであろう。

これが徴である。

(11〜13)

イエス様が神の子、神様であるからこそ、わたしたちはその神様の子なのです。

25日のミサでは、2名の方の洗礼式が執り行われました。

来る年も今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように。

(サムエル上25・6)

良いお年をお迎えください。✝️

クリスマスの過ごし方

久留米は初雪の日曜日でした。

朝は吹雪のような降り方でしたが、主日のミサにはいつも通り100名以上の参列がありました。

・

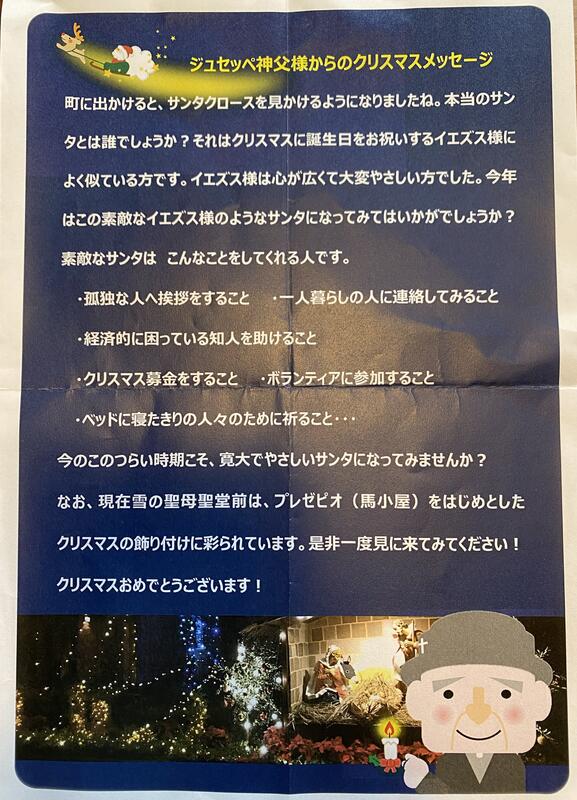

先日、ジュゼッペ神父様が「あなたにラブレターです」、とお手紙をくださいました。

先週のごミサで、ジュゼッペ神父様がこうおっしゃいました。

「人を喜ばせるために、努力・苦労していますか?

今年のクリスマスこそは、誰かを幸せにするための努力をしましょう!」

・

この前、わたしの前の席に座られていたご年配の女性。

お見かけしたことのない方でしたし、明らかにごミサに与るのは初めて(数回目?)のご様子。

聖体拝領の時に「洗礼を受けておられますか?」とお尋ねしてみました。

「いいえ。両親は信者でしたが、わたしは受洗していません。今日は父の命日なので、教会に来てみました。」

「それでは、神父様の前に行かれた時に、頭を下げてみてください。祝福してくださいますから。」

「本当にいいのですか?」

「もちろんです。お父様も喜ばれますよ。」

席に戻られた時、とても晴れやかなお顔をされていました。

毎年この季節になると、信者ではない方のミサへの参列が増えます。

フラッと入ってこられるだけではなく、ミサに参列してみよう、というのはおそらく勇気のいることではないでしょうか。

そうした方を見つけたら、「はじめてこられた方へ」という教会のパンフレットをお渡ししたり、少しお話を伺ったり。

・

ジュゼッペ神父様のおっしゃったように、「この季節だからこそ!」とできることはいろいろとあります。

十戒には、「お前の父と母を敬え」という項目があります。

男性優位社会であったのに、「父に従い、母を尊重」ではなくどちらも同じように「敬え」となっているところがポイントです。

シラ書には、この十戒について解説された箇所があります。

父を敬う者は罪を償い、

母を尊ぶ者は宝を積む者に等しい。

言葉と行いを持って、父を敬え。

そうすれば、父の祝福が、お前の上に臨むだろう。

父の祝福は、子供たちの家を強めるが、

母の呪いは、その土台を覆す。

(3・3〜4、8~9)

心を尽くして父を敬え。

母の産みの苦しみを忘れるな。

お前は、両親によって生まれたことを銘記せよ。

彼らがお前に与えたものに、

何を持って報いることができようか。

(7・27〜28)

箴言23章24~25節には、次のように書かれています。

正しい者の父は大いに楽しみ、

知恵のある子を産んだ人は、その子を喜ぶ。

お前の父はお前とともに喜び、

お前の産みの母はお前とともに楽しむ。

今週は、耳を疑うような事件がありました。

親を大切にする家庭で育っていれば、その習慣は自ずと子どもに引き継がれるものだと思うのです。

「両親を大切にする。」

当たり前のような、誰もが分かっているこの大切な務めは、同時にみんなが「思ったほどできていない」ことではありませんか?

遠く離れて住んでいても、亡くなって天国にいても、できる親孝行はあるものです。

・

わたしがモットーにしているのは、次の聖句です。

『天国にいる母のために』

主に従う者は、母に安らぎをもたらす。

(シラ書3・6)

教会で与えていただいている役割を務めていると、母が喜んでいるような気がするのです。

『助け合って暮らす父のために』

子よ、年老いた父の世話をせよ。

その余生を悲しませるな。

たとえ、父の知力が衰えても、これを大目に見よ。

(シラ書3・12〜13)

かなり大目に見ています。

歳と共に優しくなってきているので、これからも大目に見ることとします。

・

フランシスコ教皇様は水曜日の一般謁見のお説教で、クリスマスを祝うことは良いことだとしながらも、「しかし、お金をかけずに、もっと質素なプレゼントを用意し、節約した分をウクライナの人々に送ろう」と呼びかけられました。

これもまた、クリスマスのよい過ごし方でしょう。

降誕祭までのあと数日、丁寧に、悔いのないように、大切に過ごしていきましょう。

愛すること

アウグスティヌスの「告白」第10巻第27章は、彼の回心後の心境を表現した美しい文章です。

古くて新しき美よ、おそかりしかな、御身を愛することのあまりにもおそかりし。

御身は内にありしにわれ外にあり、むなしく御身を外に追いもとめいたり。

御身に造られしみめよきものにいざなわれ、堕ちゆきつつわが姿醜くなれり。

御身はわれとともにいたまいし、されどわれ、御身とともにいず。

御身によらざれば虚無なるものにとらえられ、わが心御身を遠くはなれたり。

御身は呼ばわりさらに声高くさけびたまいて、わが聾せし耳をつらぬけり。

ほのかに光さらにまぶしく輝きて、わが盲目の闇をはらいたり。

御身のよき香りをすいたれば、わが心は御身をもとめてあえぐ。

御身のよき味を味わいたれば、わが心は御身をもとめて飢え渇く。

御身はわれにふれたまいたれば、御身の平和をもとめてわが心は燃ゆるなり。

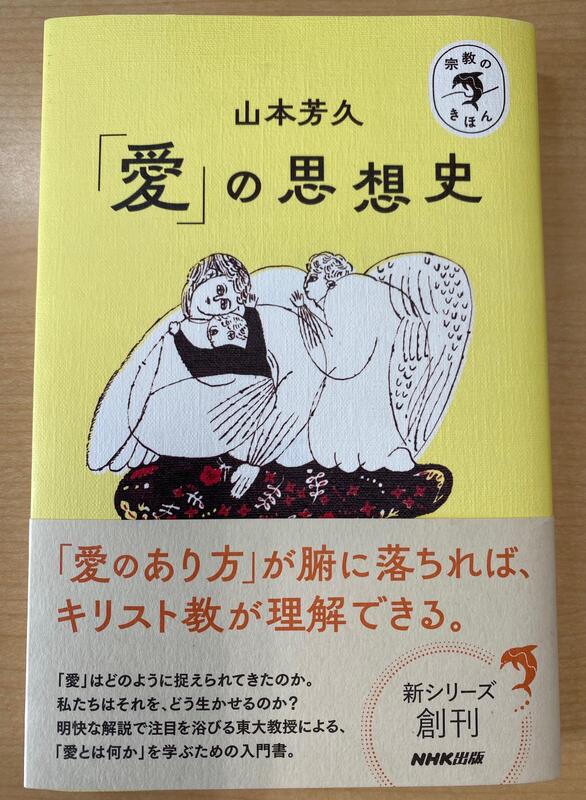

先週ご紹介した、山本芳久さんの本に、この箇所の解説があります。

「何を愛しても何を手に入れても本当の満足が得られなかった。

しかし、神と出会って、神を愛するようになって、真の恋人である神と出会って、自分の心は本当の満足をはじめて得ることができた。

なぜなら、もともと自分は神に向けて造られていたのだから、と。

自分が「あなた(御身)」を愛するようになったのは比較的最近のことだが、「あなた」の方では、私があなたを愛し始める前から私と共にいてくださって、私のことを愛し導いてくださっていたのですと。」

先日、宮﨑神父様がおっしゃっていました。

「最近では、わたしは無宗教です、家には仏壇も神棚もありません、そういう人がとても多い。」

自宅の神棚に手を合わせなくても、神社でお賽銭を投げて祈る日本人は多いのでしょう。

ワールドカップで日本の勝利を祈った人、受験の合格を願って祈る人、何かに向かって祈るという行為はそう難しいことではないのです。

ですが、それは「信仰」ではありません。

自分が神様から愛されている、そう実感して涙したことがある。

自分の事だけではなく、友のため、誰かのために祈りを捧げる。

信仰があるというのは、そういうことだと思います。

「ラザロの蘇生」(1631)

この絵は、最近観た映画の中で初めて知りました。

オランダの画家、ヤン・リーヴェンスの作品です。

映画のストーリーが頭に入らないほど惹きつけられました。

イギリスのBRIGHTON&HOVE MUSEUMSに収蔵されています。

ヨハネの福音書11章のラザロの蘇生のエピソードでは、イエス様が涙を流された様子が描かれています。

「わたしたちの親しい友ラザロが眠ってしまった。しかし、わたしは彼を眠りから覚ましに行く。」(11)

「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はみな、永遠に死ぬことはない。このことをあなたは信じるか」。(25~26)

心に憤りを覚え、張り裂ける思いで、(33)

イエスは涙を流された。(35)

イエスは、またも心に憤りを覚えて、墓においでになった。(38)

ラザロを愛しておられたから悲しまれた涙ではない、といろいろな方が解説されています。

愛する者たちが、イエス様の言葉を理解していないことへの怒りもあったのでしょう。

死から逃れられない、罪深い人の性への怒りもあったことでしょう。

そして、このこと(ラザロを起こされたこと)がイエス様の逮捕につながる重大な出来事となったのでした。

「ラザロ、出てきなさい」(43)

こう叫ばれて、「イエス様は愛するラザロを死から脱出させたのだ」と、わたしは聖書の師匠から学びました。

この絵のイエス様の天を仰ぐような様子を見た時、やはりイエス様は愛しておられた友の死に涙を流されたのだ、と感じました。

イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。(5)

イエス様の涙が書かれているのは、3か所あります。

エルサレムに近づいたとき(ルカ19・41)、「激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ」(ヘブライ5・7)と表現された箇所、そして、ラザロの蘇生に関する箇所です。

わたしは、この3つのエピソードいずれからも、イエス様の愛を感じるのです。

民(エルサレム)を救う愛、天の父への愛、そして愛する友(仲間、弟子)を想う気持ち。

・・・・・・・・・・・・・・

バキアーナスという曲をご紹介します。

日本語では「ブラジル風バッハ」と言うようです。

ブラジル出身のエイトル・ヴィラ=ロボスの代表作です。

先ほどのラザロの蘇生の絵を見ながら第4番の1、前奏曲Prelúdioを聴いてみてください。

わたしはこの曲に、イエス様の涙を感じるのです。

目覚めの季節

宮﨑神父様はお説教の中で、たびたびおっしゃっています。

「自分がいつ天に召されるかはだれにも分からない。

いつも、目を覚ましていなさい。」

神は最も普通の日常、毎日の生活の中に隠れておられるということを忘れないようにしよう。

神は日々の仕事の中に、偶然の出会いの中に、時には助けを必要とする人の中や、退屈な灰色の日々の中にもおられ、わたしたちを呼び、話しかけ、わたしたちがどのように行動すべきか促される。

この待降節、無気力を振り払い、眠気の中から目を覚そう。

意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか、自問しよう。

もし、今日、わたしたちが神の訪れに気づかないならば、終わりの時が来ても、準備できていないだろう。

だから、目覚めていよう。

教皇フランシスコ 11/27 正午の祈りでの説教より

先週、友人のお兄様が亡くなられたと連絡がありました。

まだ50歳でした。

家族と夕食を食べていて、突然倒れられたそうです。

持病があったわけではないそうなので、こどもたちと食事中に自分が天に召されることになるとは、夢にも思っていらっしゃらなかったでしょう。

ですが、葬儀でご家族からお話を聞いて、大変驚いたことがあります。

「会社の事務の専門的なことを、数か月前から奥さんに教えていた。

分与できる財産を、弟たちの名義に変える手続きも先月済ませていた。」

おそらく、死期が近いことを察してではなく、偶然のことなのだろうとは思います。

ですが、彼は「準備ができていた」のです。

目を覚ましていなさい。

いつもこの言葉とその教えを耳にし、理解しているはずのわたしたちは、「目を覚ます」ことの意味をしっかりと意識しておかなければなりません。

パパ様のお説教にあったとおり、「意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか」を自らに問い掛けてみましょう。

山本芳久さんの、「愛」の思想史という新刊を読みました。

山本さんの本はいつもわたしには難しく、途中で挫折してしまうこともあるのですが、この本は分かり易く、とてもお勧めです。

たくさんの学びがありましたが、特に心に残った箇所を抜粋しながらご紹介します。

「主はわたしの牧者。」で始まる、詩編23章についての下りです。

「愛」という言葉は一度も使われていませんが、この詩篇以上に鮮やかに神の愛とはどういうものかを表現した旧約聖書のテクストはほとんどないと言っても過言ではありません。

旧約聖書の中には、イスラエルの民の導き手である神のことを「牧者」として捉える箇所はいくつもあります。

ですが、「わたしの牧者」というような仕方で個人の内面的な神への信頼関係が描き出されている箇所は他にはほとんどありません。

単なる一般論ではなく、極めて親密な「わたし」と「神」との信頼関係が描き出されているのです。

「恵みと慈しみは生涯わたしに伴う」の「わたしに伴う」と訳されている部分は、原文のヘブライ語では「わたしを追いかける」と訳することができる単語になっています。

神の「恵みと慈しみ」の方が、わたしを見失わないように、わたしを追いかけてくるというわけです。

この詩篇に表現されているのは、「死の影の谷を歩む時」とか「敵」といった詩句に顕著なように、この世界が様々な危険に満ちた場所であることが痛切に自覚されたうえで、その危険や困難に正面から立ち向かう力を与える者として、牧者である神に対する信頼が歌い上げられているのです。

危険や困難に立ち向かう、病気や苦しみと向き合う、そうした場面に置かれたとしても「目覚めて」いることが大切です。

「意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか」

このパパ様のお言葉を、胸に刻み、今年の待降節の日々を大切に過ごしていこうと思います。

ベトナムコミュニティの力作が完成しました!!

待降節を創る

いよいよ今年の待降節が始まりました。

ミサの式次第が新しくなったこともあり、背筋が伸びるような、清々しい気分です。

待降節になると、今年を振り返ってやり残したことはないか、今年を誠実に生きたか、などを丁寧に想う気持ちが自然と湧き起こります。

もし心に引っかかった棘のようなものがあれば、降誕祭までにクリアにする。

いつも、そうやって新年を迎えることができるように取り組みます。

毎年、久留米教会では祭壇に大掛かりな馬小屋の飾り付けをしますが、コロナ前は日曜学校のこども達や青年会の若者たちが協力して取り組んでくれていました。

一昨年からは、ベトナムコミュニティのみんなが率先して手伝ってくれていましたが、今年は、神父様が全面的におまかせになり、かなり凝った設定になっているようです。

筑後地区には、300名ほどのベトナム人の若者たちが暮らしています。

留学生、技能実習生、中には資格をとって就職している人もいます。

みんな20代前半ですので、おかげで久留米教会は若いパワーで活気に満ちています。

これは、本当に素晴らしいお恵みです。

月に一度、ベトナム人の司祭を招いてベトナム語のミサがありますが、それでも毎週日曜日の日本語でのミサにも参列する、熱心な信仰を持ったベトナムコミュニティの若者たち。

彼ら、彼女たちに、「隣人愛」を抱くのはごく自然なことです。

ベネディクト16世の回勅「神の愛」には、こうあります。(18)

神への愛と隣人愛を切り離すことはできません。

それらはただ一つのおきてをなしています。

しかし、この二つの愛をともに生かしているのは神の愛です、

まず神がわたしたちを愛したからです。

重要なのは、無償で与えられる愛を自分のなかで経験することです。

そして、この愛は、本性的に、人に分け与えないでいることのできないものです。

愛は愛によって成長します。

愛は「神的」なものです。

愛は神から出て、わたしたちを神と結びつけるものだからです。

愛はわたしたちを神と結びつけながら、わたしたちを一つの「わたしたち」にします。

こうしてこの一つとされた「わたしたち」は、わたしたち人間の分裂を乗り越え、わたしたちを一致させます。

神様に愛されていること実感したら、無償で誰かにその愛を伝えたくなる。

そういう連鎖が起こるのが「神の愛」なのだ、とベネディクト16世はおっしゃいました。

来月発行の久留米教会の広報誌みこころレター、今回のテーマは「共同体の役割」としました。

コロナ禍にあって、本来の共同体活動が全面的にできるようになるにはもう少し時間がかかるでしょう。

それでも、例えばベトナムコミュニティの若者たちの献身的な行動は、わたしたちに無償の愛を与えてくれています。

わたしたちはとかく、「まだできない」と考えがちです。

「役に立ちたい」という 若者たちの愛が、わたしたち久留米教会共同体をひとつにしてくれている、毎週、そう感じています。

来週の完成が楽しみです!

聖書の楽しみ方

紅葉が美しいですね。

聖書は、すべての人を心にかけてくださる神の愛といつくしみを示す本であり、そのかかわりの中に生きるように人間を招く本です。

聖書は、「内容を覚える」教科書ではなく、人生を支える「糧」です。

だからこそ、わたしたちの心に響きます。

これは、今年の聖書週間(11/20~27)のリーフレットに寄稿された、アベイヤ司教様のお言葉です。

リーフレット『聖書に親しむ』

https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2022/08/bibleweek2022.pdf

「新約聖書外典」を読みました。

正典から排除された(正式に採用されなかった)文書を、外典と言います。

以前、ある神父様が「昔は神学校で『これは読んではいけない』と言われていたようですが、面白いので読んでみました。」とおっしゃったので、いつか読もうと思って買ったまま、ほこりをかぶっていました。

たとえば、ラファエロの「聖母の結婚」という絵をご覧になると、聖書のどこにこのエピソードが?と思われるでしょう。

外典のヤコブ原福音書にあるのは、次のような物語です。

マリアは神殿で育てられていました。

大祭司ザカリアの夢に天使が現れ、マリアの結婚相手にふさわしい人を集めて、その手に持った杖に徴があらわれた人を夫とするように、と告げられました。

ヨセフの杖から鳩が出てヨセフの頭にとまるという徴があり、マリアを引き取って保護したのです。

この物語では、「結婚した」とはなっていません。

というのも、この時マリアは12歳、男やもめだったヨセフには息子が何人かいて、自分はマリアの夫には年を取りすぎていると思っていたからです。

マリアがイエス様を産んだ時は、16歳になっていました。

(このストーリーは福音書には書かれていませんので、2人の年齢、ヤコブが2度目の結婚だと知っていたと思われた方は、この物語を知っていらしたのです。)

この絵は、1504年に描かれました。

わたしたちが外典として普段読むことの無い書物は、キリスト教徒の中で人気のある大衆文学作品として広く親しまれていたのです。

次の写真は、イスラエルに行ったときに撮影した、ナザレの聖ヨセフ教会のステンドグラスです。

ヨセフの杖にユリの花が咲いている、という徴が表現されています。

この教会は1914年に建てられたそうですので、長い間に浸透した福音書と外典の物語が、自然と融合したことが分ります。

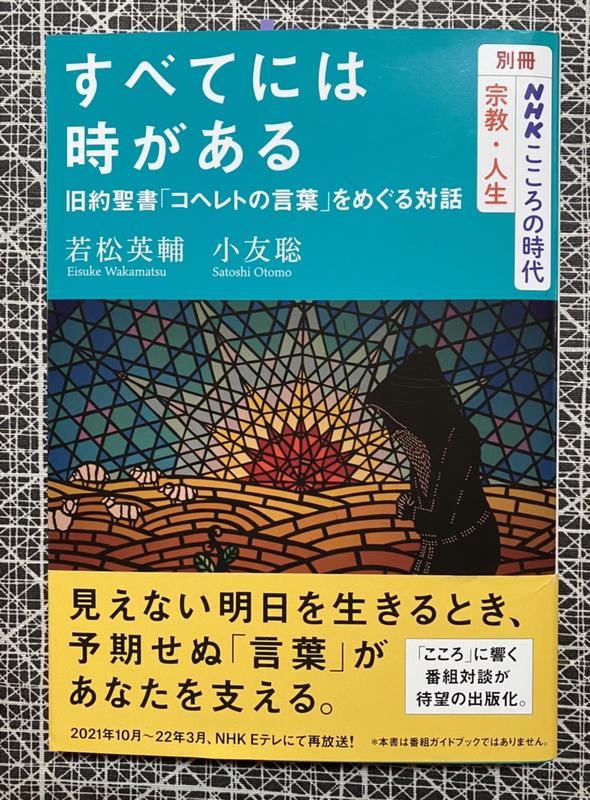

冒頭にご紹介した、今年の聖書週間のリーフレットの2ページ目は、若松英輔さんのコラムです。

わたしが一番好きな彼の著書は、「イエス伝」です。

その中に、こういう記述があります。

ある若きインド人はこう語り始めた。

「もし皆さんがキリスト教徒になりたいと希望するなら、キリストが生まれたのはエルサレムかベツレヘムのどちらかといったことや、 山上の説教が語られた正確な日時を知る必要なない。

もとめられているのは、ただ山上の説教を感じることである。

説教がなされた時期を論じるために書かれた数多くの言葉を読む必要はない。

それらはすべて学者たちのたのしみにすぎない。

そうしたことは彼らに任せておこう。

私たちは『マンゴ』を食べようではないか。」

マンゴとは、この場合「聖典」を意味している。

キリスト者に求められているのは「山上の説教」について知ろうとすることではなく、そこで語られる言葉を「感じる」ことだというのである。

何かについて知ろうとすることに留まるものは、空腹にもかかわらず『マンゴ』を目の前にいつまでもその生態を調べているような者だというのである。

聖書の楽しみ方は、ぞれぞれにいろいろとあるかと思いますが、わたしは絵画や音楽の中に聖書のエピソードを見つけてその箇所を読むのが好きです。

聖書を読んでもわからないことが多い、と思っている方には、わたしが聖書を学んだ師匠がおっしゃった言葉をお伝えします。

「イスラエルの人々の体験を通して神様を知るために、聖書があるのです。」

・・・・・・・・・・・・・・

死者の月、毎日の祈りの中で、特に親しかった方々のことを想っています。

大好きなマックス・リヒターのNovember(11月)という曲があります。

最近気に入っている、マリ・サムエルセンの北京での演奏は、何度聴いても涙がこぼれます。

天国の皆さんのことを想いながら、聴いてみてください。

模範となる人

12日土曜日は、宮﨑神父様の71歳のお誕生日でした。

夜ミサで、花束をお渡ししてお祝いしました。

久留米教会に赴任して来られて6年です。

ちょっとコワモテですが、意外とチャーミングで素敵な神父様、まだまだよろしくお願いします!

・・・・・・・・・・・・・・

七五三のお祝いを、13日のミサのなかで行いました。

無邪気なこどもたちの様子を見ていると、いつも思います。

「教会で出会うわたしたち大人が、この子たちの模範となる存在でいたいな。」と。

愛する者よ、あなたは健全な教えに適うことを語りなさい。

年老いた男には、節制し、品位を保ち、分別があり、信仰と愛と忍耐の点で健全であるように勧めなさい。

同じように、年老いた女には、聖なる務めを果たす者にふさわしくふるまい、中傷せず、大酒のとりこにならず、善いことを教える者となるように勧めなさい。

そうすれば、彼女たちは若い女を諭して、夫を愛し、子供を愛し、分別があり、貞潔で、家事にいそしみ、善良で、夫に従うようにさせることができます。

これは、神の言葉が汚されないためです。

同じように、万事につけ若い男には、思慮深くふるまうように勧めなさい。

あなた自身、良い行いの模範となりなさい。

教えるときには、清廉で品位を保ち、非難の余地のない健全な言葉を語りなさい。

そうすれば、敵対者は、わたしたちについて何の悪口も言うことができず、恥じ入るでしょう。

(テトス2・1~8)新共同訳

あなたは、健全な教えにかなうことを語りなさい。

年老いた男性には、節制し、謹厳で、思慮深く、信仰と、愛と、忍耐においても健全なものであるように勧めなさい。

同じく、年老いた女性には、敬虔な生活を送る者にふさわしく振る舞い、人を謗ることも、酒におぼれることもなく、善いことを教える者となるように勧めなさい。

そうすれば、年老いた女性は、若い女性に、夫を愛し、子供を慈しみ、慎み深く、貞潔で、家事に勤しみ、親切で、夫に従うようにと、教え導くことができます。

これは神の言葉が謗られることのないためです。

若い男性も同じく、すべてにおいて慎み深くあるように勧めなさい。

あなた自身を善行の手本として示しなさい。

教える場合には、誠実で謹厳で、非の打ち所のない、健全な言葉を用いなさい。

そうすれば、反対する者は、一言も悪口を言うことができず、恥をかくことになります。

(同)フランシスコ会訳

新共同訳よりフランシスコ会訳の方が柔らかい書き方ですが、年老いた男、年老いた女、若い女、若い男、という分け方がストレートで分かりやすい!

現代人には多少、抵抗がある表現かもしれませんが、ストライクに正論ではないでしょうか。

年配の男性=忍耐深くあるように

年配の女性=善いことを教える者となるように

若い女性=家族を愛するように

若い男性=思慮深くふるまうように

(ストレスの多い女性にお酒の注意を促し、男性に忍耐を求める。昔からそうなのですね、、、。)

信者の場合、自分の信仰の模範となる人が代父、代母であることも多いかと思います。

わたしも、自分の代母をとても尊敬しています。

現代社会のさまざまな問題のなかでも、わたしが特に気になっているのがこどもの不登校です。

11日の西日本新聞朝刊の社説に、9年連続で不登校の小中学生の数が増加している、と書いてありました。

2021年度は24万4940人で、コロナ禍にあって臨時休校や活動制限もあり、学校を休むことへの抵抗感が薄れたことも影響している、とのことでした。

そして、3人に1人が誰にも相談せず、支援を受けていない現状なのだそうです。

久留米教会も、コロナ前のミサはこどもの参列がとても多かったのですが、家族の仕事の都合や感染のリスクを考えて、などの事情があり、最近はこどもたちの姿がめっきり減ってしまっています。

もしかしたら、教会のこどもたちにも不登校の問題を抱えている子がいるのでは、と心配になります。

このことを友人と話していたら、「うちの娘も小学校の時、5ヶ月不登校だったよ。弟の息子も不登校になって、転校したよ。」と、当時の話を聞かせてくれました。

あたらめて、この問題が身近なことなのだと痛感させられました。

そのとき、 ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。

「神の国は、見える形では来ない。

『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。

実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ。」

(ルカ17・20)

こどもが必要としているのは、必ずしも「模範となる大人」ではないかもしれません。

優しい親、素敵な家族であっても、大人もこどもも生きづらさを感じる世の中です。

それでも、わたしたち大人が担う役割は小さくはありません。

せめて姪たちには、模範、お手本となる存在であるよう、善いことを教えることができるように、わたし自身が生き方を見せることができるようにならなければ。

今、このことを強く感じながら過ごしています。

それぞれの家庭の中に、そして久留米教会の中に、神の国がありますように。

死と共に歩む

6日の午後、久留米教会のすべての死者のための追悼ミサが捧げられました。

わたしも、この数年のうちに親しかった人たちが天に召されたので、参列して祈りを捧げてきました。

侍者は、3人の女の子でした!

・

皆さん、あなたがたに幾らかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、“霊”による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、わたしの喜びを満たしてください。

何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れた者と考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。

(フィリピ2・1~4)

普段のごミサももちろん、皆で心を一つに祈るのですが、「死者のためのミサ」の祈りの一体感はまた違ったものを感じます。

心を合わせ、天に召された近しい人々のために思いを一つにして祈る時間には、特別な力があると思います。

・・・・・・・・・・・

映画監督のジャン=リュック・ゴダールさん(91)がスイスの自宅で「安らかに息を引き取った」というニュースをご覧になったでしょうか。

「スイスで法的支援を受けて自発的に旅立った」という声明でしたが、スイスでは状況によっては自殺幇助が合法なのだそうです。

オーストラリアの環境・植物学者デイビッド・グドールさん(104)も、2018年にスイスの医療機関でこの措置によって死を選択しています。

現在、10カ国以上の国・地域で自殺ほう助が認められています。

伝統的にカトリック教徒の国だったスペインでも昨年、右派政党やカトリック教会の強い反対を押し退けて「死ぬ権利」が合法化され、積極的安楽死も認められるようになりました。

「カトリック教会は、神の法に触れるとして死を手助けすることに反対しており、フランシスコ教皇も医師に対し、死を手助けしたいという誘惑を退けるよう促していた。」

と、CNNのニュースサイトに書いてありました。

教皇様は「私たちは死と共に歩んで行くもの。死を挑発したり、いかなる類いの自殺も支持したりしてはならない。」とコメントされています。

日本ではそれ自体が罪として罰せられていますし、倫理的な観点からもこの制度が導入されることはおそらくないように思います。

そもそも、人間の「倫理」とは何なのでしょうか。

基準があるとすれば、それはどのようなものなのでしょうか。

死とは、望んで得るものではなく、神様に(天に)その命を託すこと、身を委ねることであってほしいと思います。

「今、わたしの心はかき乱されている。

何と言おうか。

『父よ、わたしをこの時から救ってください』

と言おうか。

いや、このために、この時のためにこそ、わたしは来たのである。

父よ、み名の栄光を現してください」。

(ヨハネ12・27)

死を目前にして、イエス様が心を騒がせた様子が、ここに書かれています。

「この時」は、イエス様のようにわたしたちに示されることはないでしょう。

イエス様は、全ての人を導く光としての役割を担っていました。

「もうしばらくの間、光はあなた方のうちにある。

闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩きなさい。

闇の中を歩く人は、自分がどこに行くのかを知らない。

あなた方は光のあるうちに、光の子となるために光を信じなさい」。

(ヨハネ12・35〜36)

教皇様のお言葉のとおり、わたしたちは「死と共に歩む」人生を送っています。

自分に残された、この世での時はわからないのですから、神様の導かれる光に従って歩んでいくしかないのです。

主は信頼に値する方です。

必ず、あなた方を強め、あなた方を「邪悪なもの」から守ってくださいます。

どうか、主が、あなた方の心を神の愛とキリストの忍耐へと導いてくださいますように。

(2テサロニケ3・3、5)

生きることは時に、忍耐を必要とします。

特に、病に苦しむ人にとっては、生きることは大変な苦痛を伴うでしょう。

この死者の月には、そうした方々のためにも祈るように導かれているように思います。

「悲しみ」の意味

コロナ禍においては、信仰の有無に関わらず、多くの人が「生と死」について考えを巡らせたでしょう。

今はどうでしょうか。

あれほど世界中が大混乱に陥れられ、見えない感染症に怯えて暮らしていたのが、もう過去のことのような気がしてしまいます。

コロナウィルスで亡くなられる方が、家族に看取られることなくお骨になって自宅に戻る。

これは、今現在も少なからず起きている、旅立ちの現実です。

これまでに、全世界で658万人の方がこのウィルスの犠牲になったと報道されていました。

家族や大切な友人の最期を見送ることができる、見送ってもらえることは、とても恵まれたことです。

終活、という言葉がありますが、自分がいつ天に戻されることになっても良いように備えておけることも、また恵まれた状況でしょう。

残される人をできるだけ悲しませないように、煩わせないように、と準備しておくことと同様に、日頃からわたしたち自身が心と生活において豊かに構えることが必要です。

わたしたちは皆何らかの形で悲嘆を経験しているだろう。

問題は、それにどのように耐えるかである。

なぜなら、悲しみにもわたしたちにとって重要な意味があり、そこから性急に逃れようとするならば、その意味を見失う恐れがあるからである。

悲嘆や心痛を望む人はいない。

誰もが常に喜びにあふれ、陽気で、満足した生活を望んでいる。

しかし、それは不可能であるばかりか、わたしたちのためになることとも言えない。

「悲しみを読む」ことを学ぶのは大切である。

今日、それはどちらかというとネガティブなことのように考えられている。

ところが、悲しみはわたしたちの人生に不可欠な非常ベルのようなものであり得ると同時に、より豊かな心の風景を旅させるものでもある。

わたしたちが孤独と悲嘆を開かれ目覚めた心で体験するならば、人間的・霊的により強められてそこから脱することができるだろう。

わたしたちの限界を超える試練はない。

(教皇フランシスコ10/26のバチカン一般謁見での講話より)

悲しみを読む。

その中に意味を見出す作業もまた大切なことなのだ、というパパ様のお言葉に感動しました。

悲しみはたいていの場合、突然わたしたちを覆い尽くします。

悲しさに支配されないようにするには、普段の生活の仕方が大事なのだと教えられています。

「いつも目を覚ましていなさい。」

イエス様がそうおっしゃっていたとおり、いざという時のために日頃から備えておきたいものです。

明日から11月、死者の月です。

個人的に、一年で一番大切に想っている祈りの月です。

「亡くなった人のことは心配しなくていい。

神様のところにいるのだから。」

11年前、そう言ってもらったことで心の底から救われました。

それから数年後、悲しみがようやく癒やされたと感じることが出来た時から今日までの、豊かな心の風景の旅路を振り返りながら感謝する、そんな時がわたしの11月です。

御前では、全宇宙は秤をわずかに傾ける塵、

朝早く地に降りる一滴の露にすぎない。

全能のゆえに、あなたはすべての人を憐れみ、

回心させようとして、人々の罪を見過ごされる。

あなたは存在するものすべてを愛し、

お造りになったものを何一つ嫌われない。

憎んでおられるのなら、造られなかったはずだ。

あなたがお望みにならないのに存続し、

あなたが呼び出されないのに存在するものが

果たしてあるだろうか。

命を愛される主よ、すべてはあなたのもの、

あなたはすべてをいとおしまれる。

あなたの不滅の霊がすべてのものの中にある。

主よ、あなたは罪に陥る者を少しずつ懲らしめ、

罪のきっかけを思い出させて人を諭される。

悪を捨ててあなたを信じるようになるために。

(知恵 11・22〜12・2)

「暗闇からの祈り」と題された詩編88を、死者の月に心に留めたいと思います。

わたしの救いの神、主よ、わたしは叫びます。

昼も夜も、あなたに向かって。

わたしの祈りをみ前に至らせ、わたしの叫びに耳を傾けてください。

わたしの魂は悩みに満ち、わたしの命は陰府に近づきました。

わたしは穴に下る者のうちに数えられ、

力尽きた者のようになりました。

わたしの床は死者のうちにあり、わたしの寝床は墓の中にあります。

わたしは刺し殺された者のようです。

あなたはもはや死者を心に留められず、彼らはあなたの愛から切り離されています。

主よ、わたしは日ごと、あなたに呼び求め、

あなたに向かって手を伸べました。

あなたは死者のために不思議な業を行われるでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・

どこにも出掛けられなくて悲しいな、、、、と思っていたら、イタリアに出張中の妹がたくさん写真を送ってくれました。

少し旅行に行けたような、幸せなお裾分けでした。

Basilica di Santa Maria Novella(サンタマリアノヴェッラ聖堂)

Duomo(ドゥオモ)

Basilica di San Lorenzo-Cappelle medicee(メディチ家の礼拝堂)

マリア像byミケランジェロ

このマリア像は初めて見ました!

心豊かな一週間になりますように。

毎日を生きる

1ヶ月ぶりにごミサに与ることが出来ました。

今求めていた聖句に出会えるのも、ミサの醍醐味であると思っています。

自分を正しい人間であると思い込み、ほかの人をさげすむ人々に、イエスは喩えを語られた。

(ルカ18・9)

「思い込み」新共同訳では「うぬぼれて」、つまり自分自身に頼る人々とは、「むしろイエスの弟子たちのことであろう」と聖書と典礼の注釈にありました。

「胸を張って立ち、心の中で祈ったファリサイ派の人」と、「遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら声に出して言った徴税人」。

とてもハッとさせられました。

私は聖書が私を理解し、私を説明してくれているのを感じます。

聖書は私が切望していたことや恐れていたことを私に指摘し、待望と期待のかぎを与えてくれます。

聖書は神を探す人、真理と人生の意味を探す人、絶望や恐怖から逃れようとする人にとって、自分を見せてくれる鏡です。

聖書は人間に人間自身、その種々の望み、その目的を啓示し、復活されたかたのことばは、ほんとうに世の救いの歴史のなかで行われつつあるすべてのことの上に押された神の封印であるということを悟らせてくれます。

(「宣教者をそだてるイエス」カルロ・マリア・マルティーニ著より)

世界にはまだキリストを知らない人がたくさんいます。

日本でもわたしたちはキリストを知らない人たちに囲まれて生きています。

キリストを伝えることである宣教は、神の子ども、キリストの弟子となったわたしたち皆に与えられている使命です。

(カトリック中央協議会 「日本の祈願日における解説」より)

世界宣教の日にあたり、自分自身をきちんと見直し、信仰を持っていることをうぬぼれず、自分を通して宣教できるようになるためには、もう少し謙虚にならなければいけないと強く思った日曜日でした。

・

今回の入院中も、1日に一度は聖書を開いて読んでいました。

昔、入院していた時に母がしてくれていたように、目をつぶり、パッと開いたページを読むのが好きです。

抗がん剤の治療中に吐き気を少しでも忘れることができるように、と、母がそうやってわたしに聖書を読んでくれていました。

死者の月を前に、「生」についてのいくつかの聖句をピックアップしてみました。

生きるということはこういうことである、と、聖書ではさまざまな表現でわたしたちに問いかけています。

永遠の命とは、

唯一のまことの神であるあなたを知り、

また、あなたがお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。

(ヨハネ17・3)

たとえ、誰かが自分は信仰をもっていると言っても、行いを伴わないなら、何の役に立つでしょう。

人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるものではありません。

息をしない体が死んだものであるのと同じように、行いの伴わない信仰もまた死んだものです。

(ヤコブの手紙2・14、24、26)

この箇所は、いつも胸にグサッと刺さります。

行いの伴わない信仰では、誰にも宣教することはできません。

地の塵の中に眠っている多くの者が目を覚ます。

ある者は永遠の命に。

ある者は永遠の恥とさげすみに至る。

懸命な者たちは、大空の光のように輝き、

多くの者を義へと導いた人々は星のように夜々限りなく輝く。

(ダニエル書12・2〜3)

これは、旧約聖書中の最初の復活信仰に関する記述なのだそうです。

紀元前2世紀ごろに書かれたこの文の美しさに、現代のわたしたちも感動させられます。

お前は最後までお前の道を行き、憩いに入りなさい。

その時の終わりに、定められた分を受けるために、お前は立ち上がるであろう。

(ダニエル書12・13)

「立ち上がる」、すなわち復活を意味します。

最後まで自分の役割を果たす生き方をしなさい、と言われているような気がします。

毎日をより良く生きていくために、こうした聖書のことばはわたしにとって欠かすことのできないものです。

秋の夜長に、聖書を開いてみませんか?

きっと、聖書がわたしを理解してくれている、と感じることができると思います。

みなさんの役割

美しい空、澄んだ空気、可憐な草花、美味しい果物、秋は本当に素晴らしい季節です!

教会の前庭も、いつもの季節を知らせる香りが漂い始めています。

むせ返るような香り!(だそうです!!)

こんな気持ちの良い気候の中、自宅で療養生活を送っていますが、妹が家事をしに来てくれているので本当に助かっています。

やはり、こう言う時に頼りになるのは姉妹ですね。

家族にはそれぞれの役割があり、いつどんな時にも助け合える関係を日頃から築いておくのはとても大切なことだ、と、こういう時にしみじみと感じます。

ところで、わたしたち一人ひとりに、キリストから受けた賜物の種類に応じた恵みが与えられました。

そして、この方ご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を教師または牧者として与えてくださいました。

それは、聖なる人々を奉仕の働きができるように準備させ、キリストの体を築きあげるためです。

(エフェソ4・7、11〜12)

お知らせでご案内した通り、10月から久留米教会の各種役割を担う委員会が新体制となりました。

当然のことながら、教会はミサを行うだけではなく、様々な裏方さんたちの役割分担があって維持されています。

今回の新体制では、

■典礼奉仕(毎週の典礼、侍者、オルガン体制の調整)

■各種行事(復活祭、初聖体、冠婚葬祭など)

■渉外・広報(宣教司牧委員会、外国籍の方々との連携)

■営繕(教会、信徒会館、駐車場、墓地の管理)

■財務(毎週の献金・予算決算の管理)

大きく分けてこの5つの役割に、8人の委員が割り振られました。

このキリストによって体全体は、必要なものをもたらす互いのあらゆる触れ合いを通して、また、各部分の役割に従った働きに応じて一つに組み合わされ、結び合わされて大きく成長し、愛に基づいて自分を築きあげていくのです。

(エフェソ4・16)

フランシスコ会訳聖書の注釈には、「ここで強調されているのは、ご自分の体の異なった各部分の相互の触れ合いと愛の交流を通して、キリストは教会を成長させるという点である。」と書いてあります。

これらの役割を担う人の働きと、それをサポートする共同体の皆さんの助けがあってはじめて、わたしたちの教会が築き上げられていくのです。

5つの仕事以外にも、

■女性の会

■ヨゼフ会

■納骨堂維持管理

■日曜学校

■手話の会

■フードドライブなどの福祉活動

■正義と平和を考える会

といった活動が活発に行われているのが久留米教会です。

わたしたちはこのわざに参与することが、恵みとして、キリストの賜物の量りに従って与えられます。

わたしたちが、それを復活された方から絶えまなく与えられる恵みであり、賜物であると認めている限り、この御父とキリストのわざへの参与は、重荷や苦しみとしてではなく、むしろ情熱と創意の泉としてわたしたちのうちに、新鮮で湧き出るような自由なものとしてとどまるのです。

わたしたちを刺激して、自らの立場を本当に見直し、再考し、機会あるごとに新しい目で眺め、わたしたちがしていることの意義と理由、および、どうしたらいっそうよく実行できるかを問うように刺激します。

(「宣教者をそだてるイエス」カルロ・マリア・マルティーニ著より)

久留米教会は登録信徒が1000人近く、毎週のごミサには延べ400人ほどが参列する大きな共同体です。

当然ながら、8人の委員だけでは維持管理は困難です。

教会という共同体をより良く築きあげるためには、信徒の皆さんのご協力、アドバイス、ご指導が欠かせないのです。

かつて、あなた方は闇でしたが、今は、主に結ばれて光となっています。

「光の子」として歩みなさい。

ー 実に、光が結ぶ実は、あらゆる善意、正義、真実を備えたものです。ー

主に喜んでいただけることは何か見極めなさい。

(エフェソ5・8〜10)

霊に満たされ、互いに詩編や、賛美の歌、霊的な歌をもって語り合い、主に向かって心から歌い、琴を奏でなさい。

わたしたちの主イエス・キリストの名において、いつも、父である神にすべてのことを感謝し、キリストを畏れ敬う心をもって互いに従いなさい。

(エフェソ5・19〜21)

新しく任命された委員は、平均年齢50歳ほどのメンバーです。

知らないこと、気づかないこと、見落としていること、足りないことが多々あるかと思います。

どうぞ、遠慮なくご指摘いただきたいと思います。

共により良い久留米教会共同体を築きあげていきましょう。

よろしくお願いいたします。

信じていること

教皇フランシスコは、10月の祈りの意向を「すべての人に開かれた教会」とされました。

また、10月はロザリオの月、福音宣教の月です。

すべての人に開かれた、とは、「多様性のうちに互いに耳を傾け合い、教会の外にいる人に扉を開くこと」であると教皇様はおっしゃっています。

教会の外にいる人とは、信じることを熱望し、探している人、とも言えるでしょう。

宣教のためには、わたしたちキリスト者が自分の信じていることを自分の言葉でわかり易く語ることができなければなりません。

膝の治療のため、しばらく入院していました。

入院中、ずっと考えていたことがあります。

「孤独」とは何か、と言うことです。

この2年の間に、知り合いが何人も入院されていたので話には聞いていましたが、コロナ禍の入院生活は本当に孤独でした。

お見舞いどころか、必要なものを届けてくれる家族にでさえ、会うことは許されませんでした。

前回書いたように、「こんな時に、神父様が訪ねて来てくださってご聖体をいただけたら、どんなに幸せか。」と何度も頭をよぎりました。

ですがよくよく考えてみると、本当の孤独というものは、話し相手がいないことではなく「信じられるものが何もない」状態を指すのではないか、そう思ったのです。

ダニエル書3章では、偶像崇拝を強要するネブカドネツァル王が、その命令に従わなかった3人の若者を火の燃え盛る炉に投げ入れます。

主の使いが炉の中に下りて来て、アザルヤを囲む者たちのそばにつき、炎を炉の外に追い払った。

そのため、火は全く彼らに触れることもなく、何の危害も苦しみも与えなかった。

その時、三人は炉の中で口をそろえて神をほめたたえて、栄光を帰し、賛美した。

(49〜51)

52節からの長い祈りは、「聖職者が祝日に唱える祈り」なのだ、と以前教わったことがあります。

美しい祈りです。

抜粋してご紹介します。

わたしたちの先祖の神、主よ、あなたが賛美されますように。

代々に、たたえられ、崇められますように。

天の大空におられるあなたは賛美されますように。

代々にほめたたえられ、栄光が帰されますように。

天よ、主を賛美せよ。

主の使いたち、主を賛美せよ。

日と月よ、天の星よ、すべての雨と露よ、すべての風よ、火と熱よ、寒さと暑さよ、夜と昼よ、光と闇よ、稲妻と雲よ、大地よ、山と丘よ、地に生えるすべてのものよ、海よ川よ、空のすべての鳥よ、地のすべての獣と家畜よ、人の子らよ、、、、

主を賛美せよ。

代々に主をほめたたえ、崇めよ。

主に感謝せよ。

主は善なる方、その憐れみは永遠。

主を礼拝するすべての者よ、神々の神を賛美せよ。

ほめたたえ、感謝せよ。

その憐れみは永遠であるから。

彼らのこの美しい祈りを聞いて、ネブカドネツァル王は神を信じるのでした。

主を賛美する。

ほめたたえ、感謝する。

これは、キリスト者にとっては当たり前のようなことかもしれません。

このシンプルで素直な気持ち、わたしたちが信じていることを「孤独な」方々に伝えることができれば、この祈りに触れたことで神の愛に包まれた王のように、その方の心の霧が晴れるかもしれません。

福音宣教10月号に、本多峰子さんが書いていらっしゃいます。

福音書の中で「神は愛である」と、神が愛そのものであり、イエス様を見た者は愛なる神を見たのだ(14・9)と断言しているのは、ヨハネだけです。

ずっとイエスの近くにおいていただいて、イエスの愛を感じ知ることができたヨハネは、イエスを「命の言(ことば)」と悟り、イエスとの交わりによって喜びにあふれ、またそうした交わりの輪が広げられることで、イエスをじかに知らない人たちにも喜びが満ちあふれると確信しました。

神が存在し、いつも私たちを愛して、ともにいてくださると確信すれば、どのような時にでも絶望に沈みこんでしまうことはできなくなるでしょう。

神様は私たちを愛し、私たちのつらさを憐れみ、私たちの最も暗いところに入ってきてくださる方です。

(福音宣教10月号 本多峰子さん連載より)

福音宣教月間の今こそ、私たち一人ひとりが「すべての人に開かれた教会」となることを意識して、日々を丁寧に生きましょう。

神様を感じる

10月になりました。

教会では「待降節まであと2ヶ月!早い〜!」なんて言う声も。

日中はまだ暑さが残っていますが、遠くにドライブでもしたくなる気分です。

今週はヨブ記が読まれましたが、この物語を読んで納得するのは難しいですね。

この人は非の打ち所がなく、正しく、神を畏れ、悪を遠ざけていた。

(1・1)

その義人ヨブに、神はサタンを使って苦しみをお与えになるのです。

先月は、静岡県に上陸した台風15号で広範囲に渡って断水が続き、今もまだ解消されていません。

先週は、アメリカのフロリダ州にハリケーン「イアン」が上陸し、街が破壊されました。

風速67メートルで高潮・洪水も起き、10/2の報道ではまだ100万世帯が停電しているようです。

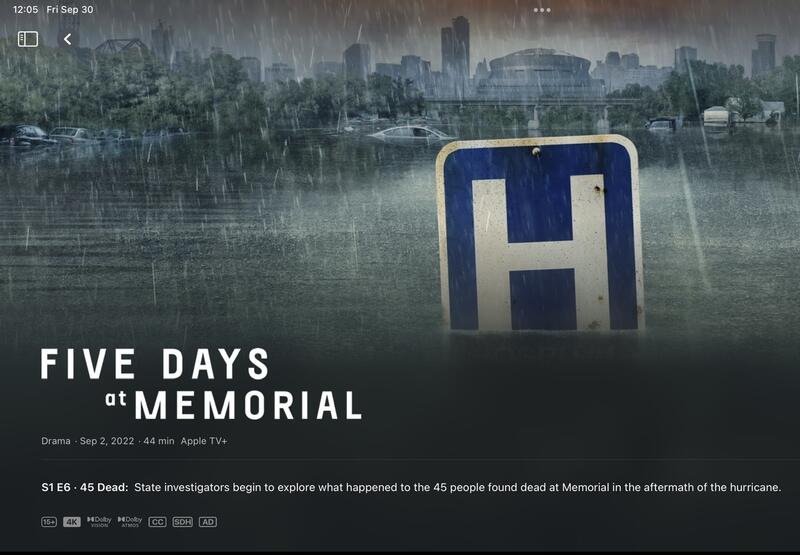

Apple TVでFIVE DAYS at MEMORIAL というドラマを観ました。

2005年8月、ニューオリンズに上陸したハリケーン「カトリーナ」では町の8割が冠水し、当時の政府(ブッシュ大統領)の救出活動の遅れは、貧富の格差や人種問題をあらためて浮き彫りにしました。

実在したメモリアル病院の医師、看護師たちの患者への懸命の対応と、あってはならないある決断の意義について考えさせられる、息の詰まるドキュメンタリーのようなドラマです。

ヨブ記では、すべての災いはサタンの業である、としています。

イスラエルの民は、何世紀にもわたって、善を行う者は幸福で、悪を行う者は不幸だと信じていました。

フランシスコ会訳聖書の解説には、こう書いてあります。

神がヨブに現れ、語りかけるが、苦しみの意義は明らかにされない。

それは神秘のまま留まる。

だが、重要なのはヨブが苦しんでいる時に神が現れたことである。

これによって、人は苦しんでいる時も孤独ではなく、自分の傍には神が常におられることを深く感じるのである。

ヨブは苦しみの中で改めて神を見出し、その苦しみの中にも慰めを見出す。

神の臨在こそが人々に真の霊的な喜びを与えるものであり、また敬虔な人に繁栄の時も苦難の時も神の臨在を悟らせるのである。

3章20節から26節のサブタイトルは「人生の価値」

読んでいて、心が苦しくなる思いがします。

なぜ、苦しむ者に光が与えられ、心の痛む者に命が与えられるのか。(20)

神はなぜ、光をお与えになるのか、その道が隠されている者に、神ご自身がその道を囲っておられる者に。(23)

わたしには安らぎも、静けさも、憩いもない。ただ悩みだけが訪れる。(26)

さらに、著者は「悪の源」と題する5章でこう断言します。

なぜなら、災いは地から生じるものではなく、苦しみは地から芽を出すものでもないから。

そうだ、人は苦労するために生まれる、鳥が高く飛ぶために生まれるように。(6〜7)

人間の災いも苦しみも、人の心に原因があるのだ、と言います。

言われている厳しさに胸が押しつぶされそうな気持ちになりますが、同時に美しい文章に心が揺さぶられます。

ヨブの究極の信仰告白は、この言葉でしょう。

たとえ、神がわたしを殺しても、わたしは神に信頼する。

しかし、わたしは神の前で、わたしの道を申し立てたい。

これもまた、わたしの救いとなるだろう。

不敬な者は神の前に立つことができないのだから。

(13・15〜16)

先ほど紹介したドラマで病院が極限状態にまで追い込まれたのは、ハリケーンや高潮による洪水よりも、対策の甘さ、対応の遅れ、判断の遅さ、幾つもの人為的なミスが原因でした。

真夏に電力も止まり、救出もいつになるかわからない病院で、数人の医師たちによって究極の決定がなされます。

彼らは皆、クリスチャンでした。

病院には聖堂があり、病室の壁にも主人公の胸にも十字架が。

ことあるごとに神に祈り、「自分たちの下した決断は決して間違っていない、神に誓って罪は犯していない。」と確信しているのです。

これは実話です。

「どんなに大変だったか分かります」と言われ、主人公はこう言い返します。

「絶対にあなたには分からない」

わたしは、床上まで泥水が浸水して、電気も水道もない生活を何日間も強いられた、そういう体験はありません。

ヨブが受けたほどの苦しみも、想像がつきません。

あなたのことを、耳にしてはおりました。

しかし今、この目であなたを仰ぎ見ます。

それゆえ、わたしは塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます。

(42・5〜6)

ですが、ヨブのように、苦しみの最中にあっても神様を感じたことはあります。

その時の神様は、平和な日常で出会う神様とは印象が違うのです。

平時に思い描いている(出会ったと思っている)神様は、柔和で落ち着いた、優しいお父様のような笑顔です。

涙が止まらない、涙も出ないような苦難に喘ぐとき、神様はわたしを抱きしめておられるほど近くにいらっしゃるので、どのような表情をされているか分かりません。

世界各地で絶え間なく起きる災害によって、甚大な被害に苦しんでいる方々のために祈りましょう。

一人でも多くの人が、神様を感じることができますように。

素直に耳を傾ける

朝晩の澄んだ空気、本当に気持ち良い季節です。

「朝起きてすぐの心の状態が、その日1日を決める。」

昔読んだ本にそう書いてありました。

この何年もずっとこのことを心に留めていて、起きてすぐにカーテンと窓を開け、神様と母に挨拶をして、「今日も一日よろしくお願いします!」と口に出して言うようにしています。

31年前の今頃は、東京の大きな病院に入院していました。

新宿の都庁のすぐそばの病院で、14階の病室からは山手線沿線の街が一望でき、空気の澄んだ日には、遠くに富士山も見えました。

病室からその景色を見渡した瞬間に思ったことは、今でも忘れられません。

「この景色の中に、幾つの病院があって、何人の人が病気で入院しているのだろう。

わたしはその多くの人の中の一人に過ぎない。

わたしは神様から守ってもらえてるはずだから、全然大丈夫!」

ハタチのわたしの心に浮かんだその気持ちは、その後の長い入院生活でもずっと変わりませんでした。

最近、また大きな病院に通院するようになり、コロナが落ち着いたこともあるのでしょうが、本当に多くの方が病院を受診されていることに驚きます。

「スーパーで出会う人々とは違う。

この人たちは皆、どこかに病気や不具合を抱えているんだ。」

25日のミサの福音書では、金持ちとラザロのたとえ話が読まれました。

金持ちは、死んでからようやく周りを思いやる気持ちを見せます。

そして、周りと言っても自分の兄弟のことだけでした。

アブラハムに頼むときにでさえ、「彼らもこんな苦しい場所に来ることがないよう、きびしく言い聞かせてください。」と自己中心的な言い方です。

それに対しアブラハムは、「彼らの言うことを聞けば良い」と答えます。

それでも食い下がる金持ちは口答えをします。

「しかし、アブラハムは言った。『もし、モーセや預言者たちに耳を傾けないなら、たとえ、誰かが死者の中から生き返っても、彼らはその言うことを聞かないであろう』」。

(ルカ16・19〜31)

聞いて行動することが求められているのです。

聞いても行動しないのならば、全く意味がありません。

まずは、耳を傾けるのです。

今、わたしたちの助けを必要としている人のために、心を開き、耳を傾け、愛の実践を実行することが必要なのだ、と、宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。

病院での出会いについて書いたのは、聖体奉仕者の役割を担っていらした方から「コロナ禍になって、病院やご自宅に聖体を持って行くことができなくなって久しい。求めていらっしゃる方がどのくらいいるのかも把握できていない。」というお話を伺ったからです。

宮﨑神父様にお願いしてみました。

「病院はまだ外部からの訪問を受け入れないでしょうが、ご自宅にいて教会に来ることができないご高齢の方のために聖体奉仕者の方々が働けるように、司教様に聞いてみていただけないでしょうか。」

わが子よ、施すべき相手に善行を拒むな、あなたの手にその力があるなら。

出直してくれ、明日あげよう、と友に言うな、あなたが今持っているなら。

友に対して悪意を耕すな、彼は安心してあなたのもとに住んでいるのだ。

理由もなく他人と争うな、あなたに悪事をはたらいていないなら。

不法を行う者をうらやむな、その道を選ぶな。

主は曲がった者をいとい、まっすぐな人と交わってくださる。

主に逆らう者の家には主の呪いが、主に従う人の住みかには祝福がある。

主は不遜な者を嘲り、へりくだる人に恵みを賜る。

(箴言3・27~34)

耳を傾け、聞いて、自分が今何をすべきかを自問し、実行する。

できないことに囚われずに、やるべきこと、できることを。

神父様のお説教を聞いて、このことを強く感じた日曜日でした。

主の御手にあって王の心は水路のよう。

主は御旨のままにその方向を定められる。

人間の道は自分の目に正しく見える。

主は心の中を測られる。

神に従い正義を行うことは、いけにえをささげるよりも主に喜ばれる。

(箴言21・1~6)

信愛から自転車で来られて誰にでも元気にご挨拶してくださるシスター、お御堂に入る前に必ずマリア様のご像の前でお祈りされるご夫婦。

こうした風景が、本当に大好きです。

神様からのサイン

毎週、ここを読むのを楽しみにしてくださっている仲良しのおばさま方。

最近はなかなかお目にかかる機会がなくなっている方もいらっしゃるのですが、感想を聞かせてくださったり近況を知らせるお電話をくださり、色々とお話しするのも楽しみの一つです。

みなさん、何かしら健康上の問題、日常生活の変化などがあり、何事もなく平穏な日々というわけにもいかないようです。

わたしは、膝の痛みに悩まされています。

この痛みと付き合い始めて1年になります。

最近はますますひどくなってきてかなり辛いのですが、先日、フッとある考えが下りてきたのです。

「この痛みとうまく付き合っていくには、これは神様からの何らかのサインなのだ、と思ったほうがいい。」

そうしたら、(痛みは全く改善しませんが)気持ちがちょっとだけ楽になりました。

信仰を持っていない人からしたら、「それって、プラシーボ効果じゃ?」と言われそうですね。

プラシーボ効果とは、本来薬としての効能が全くない物質を摂取しているのに、「お薬が効いた!」と感じる効果のことです。

一種の「思い込みによる心理的な働き」なのだそうです。

識別は、思いがけない出来事の中で、イグナチオの足の負傷のように、時には不快な状況の中でも、主が与えるサインを認識することを助けてくれる。

そして、彼の場合のように、そこから永遠に人生を変える出会い、人生の歩みをより良いものとする出会いが生まれることがある。

教皇フランシスコ

9/7バチカン一般謁見での講和より

どのような困難な状況にあっても、その日々の中に神様からのサインを見出そうと思えることは、それ自体がお恵みでしょう。

いま、アリストテレスに関する本を読み進めているのですが、彼の父親はお医者様でした。

医者と言っても、当時(紀元前4世紀)は、病気の原因は神々の怒りだと考えられていて、医者は病人を癒すために医術の神(アスクレピオス)の力を引き出すという、魔術師のような役割でした。

それでも、アリストテレスの父のニコマコスは新しい発想の医者だったそうで、病気の原因は自然に由来するので、自然に即した方法で病人を治療することができる、という、当時にしては革新的な考えの流派に属していました。

そうした父親の影響がベースにあり、アリストテレスは哲学者として、当時のライバルたちとは一線を画す価値観と感性を磨いていきます。

彼にとって、善い生活とはこの世で幸福に暮らすことでした。

そのための鍵は、友情、家庭生活、政治への参与、観想といったものであると主張しました。

こうした考え方は当時としてはかなり「先を行った」もので、10数世紀のちに彼の倫理学書が再発見されたときには、天国に望みを託しているキリスト教徒たちを驚愕させました。

アリストテレスはBC384〜322年に生きた人です。

イエス様がお生まれになるよりも300年以上も前に、ギリシャには優れた哲学者、数学者、天文学者などが数多くいて、ある程度の階級の人々は、非常に高度な知的教育を受けていたのです。

ですが、長きに渡りイエス様の時代も、病気や災害は(いろいろなパターンの)神の怒りによる仕業、先祖の冒した罪によるものと信じられていました。

そうではないということを知っている、現代のわたしたちは幸いです。

神様は、災害をひき起きしてわたしたちを不安に陥れるようなことはなさいません。

美しい自然を与えてくださるのが神様です。

18日のミサのアレルヤ唱は、本当に美しい聖句でした。

アレルヤ アレルヤ

イエス・キリストは富んでおられたのに貧しくなられた

あなたがたがキリストの貧しさによって 富むように

アレルヤ アレルヤ

主は豊かであられましたが、あなた方のために貧しくなられた、という慈しみです。

ご自分の貧しさによってあなた方を豊かにしようとなされたのです。

(2コリント8・9)

わたしは、わたしを強くしてくださった、わたしたちの主キリスト・イエスに感謝しています。

この方が、わたしを忠実な者と見なして務めに就かせてくださったからです。

(1テモテ1・12)

神は、わたしたちがどのような苦難にある時でも慰めてくださいます。

そこで、わたしたちも、自分たちが神から慰めていただくその慰めによって、あらゆる苦難の中にある人を慰めることができるのです。

わたしたちが苦しみに遭うとするなら、それは、あなた方が慰められ救われるためですし、わたしたちが慰められるとするなら、それは、あなた方がわたしたちも受けているのと同じ苦しみを耐え忍ぶにあたって、力を発揮する慰めがあなた方に与えられるためです。

(2コリント1・4〜6)

あなたは、持っている確信を、自分自身のために神の前にもち続けなさい。

行おうと決心したことについて、心に疑いを持たない人は幸いです。

確信に基づいていないことはすべて、罪なのです。

(ローマ14・22〜23)

この場合の確信とは、信仰という意味です。

神様からいただいているサインを見逃さす、聞き逃さず、今という時に与えられている使命を果たすと決心しています。

聖書をこうして読み進め、自分が求めている言葉を見つけることは、膝の痛みで外出もままならない今のわたしにとって、最高の贅沢です。

洗礼を授ける(バプティゾー)を「漬ける」と訳した人がいます。

「聖霊によって洗礼を授ける」は「聖霊漬けにする」と言ってもよいかもしれません。

福神漬けの中に入っている野菜が、それぞれの個性を失わず、それぞれの野菜のままでありながら、すべての野菜が福神漬けになっている、というイメージを思い浮かべてはどうでしょうか。

「一人一人が聖霊の香りを放つ者になる」と言ってもよいかもしれません。

幸田和生司教「福音のヒント」より

いま、痛み止め漬けになってしまっているわたしですが、神様からのサインを模索するために聖霊漬けになって、キリストの良い香りを放つ存在になれるよう、もっと努力したいと思います!

・・・・・・・・・・・・・・・・・

台風接近の中、信徒集会にご参加くださり、ありがとうございました。

決算・事業報告は、12月発行の『みこころレター13号』にも掲載いたします。

大切に想うこと

先週の日曜日は、月に一度のベトナム語のミサの日でした。

アベイヤ司教様が司式してくださり、ローマ留学に旅立たれるピーター神父様の通訳で、盛大なミサとなりました。

ピーター神父様の右は、福岡教区に新しく着任されたベトナム人司祭のトゥエン神父様です。

(カッコイイ!)

ベトナムコミュニティのみんなは、ほとんどが20代前半です。

多くは、技能実習生として久留米近郊で様々な業種に従事しています。

そして、3年から5年でベトナムへ戻ってしまいます(制度上仕方ないのですが)。

日曜日にこうして集うことの意味、みんなにとっての久留米教会の存在、共同体の仲間であること。

そうしたことを、次号のみこころレターに寄稿してもらう予定です!

そして、11日のミサでは敬老祝福式が執り行われ、班分けの都合で会う機会の少なくなった方々が集い、久しぶりの教会行事となりました。

ジュゼッペ神父様も、無事にイタリアへの里帰りからお戻りになりました。

「久留米教会はいい共同体だよね!」

わたしはそう思っていて、ミサで会う方にも時々そう伝えます。

共同体とは、メンバーが人格的に参加し、分に応じた役割を果たすことを通して、一人ひとりが生かされ成長してゆく仲間を意味する。

教会は単なる無名の大衆ではない。

それは、宣教によって呼び集められ、信仰と洗礼によってキリストに結ばれ、聖霊に生かされる共同体であって、「彼らの中には一人も乏しい者はなかった」(使徒言行録4・34)と言われるように、霊的面だけでなく、毎日の生活面でも互いに思いやり、分かち合いながら、天の国目指して地上を「旅する神の民」(教会憲章第7章参照)なのだ。

小教区とは、キリストを信じる地域の信者全員が参加し、主任司祭を中心として責任を共有する共同体である。

鹿児島教区の司教だった、故 糸永真一司教様のブログに、このような記述を見つけました。

「共同体主義」という言葉をご存じでしょうか。

民主主義、社会主義のように、政治的なスタンスを表すものですが、普遍的、単一的な価値観ではなく、文化的な共同体(国家、地域、家族など)の中で培われる価値観を重視する政治哲学の立場を、共同体主義(コミュニタリアニズム/communitarianism)と言います。

共同体主義の考え方では、コミュニティを、共通の歴史を通じて発展した興味、伝統、道徳的価値を共有する、単一の場所または異なる場所に住む人々のグループと見なします。

たとえば、世界中に散らばっているユダヤ人(ディアスポラ)は、強い共同体意識を共有し続けています。

進化論的にも、社会進化論的にも、自己中心主義や、自分の属する共同体中心主義という本能、圧力、誘惑は強大だ。

核兵器使用の決定など、権力者の自己中心主義がたとえ「類的破滅」につながっても暴走する可能性だってあるのだ。

(竹下節子さんのブログより)

このように、この単語はあまり良い意味で使われるものではないようです。

でもいいのです。

わたしは自分を「共同体主義」の信者だなぁ、と思っています。

久留米教会という共同体が好きです。

大先輩方と語らうのも、若いベトナムコミュニティのみんなと言葉を交わすのも、「初めて来ました」という方をご案内するのも、こうして広報のお仕事を任せていただけていることも。

同じ信仰、道徳的価値感を持ち、大切に想っていることを共有できる人々との交わりは、わたしの心の支えです。

ベトナムコミュニティのみんなのように、教会に集うことをもっと楽しんでくれる若い人たち、子どもたちが増えるように働きたい、という希望を持っています。

夏休みにベトナムに帰省したメンバーが、アベイヤ司教様へのプレゼントを買ってきてくれたそうで、司教様は大変お喜びになっていました。

敬老祝福式では、詩篇1章が読まれました。

幸せな人、神のおきてを喜びとし、昼も夜も教えを心に留める人。

流れのほとりに植えられた木が、

季節になると豊かに実り、葉もしおれることのないように、

この人の行いも実を結ぶ。

神に従う人の集いは神のもとにあり、

神に逆らう者の道は滅びへと続く。

現代のケリュグマ

いま世界各地を襲っているのが、大規模な干ばつです。

ヨーロッパでは60%以上の地域が干ばつの危険にさらされていて、過去500年で最悪の水不足になっています。

ローマでは川底に眠っていた古代遺跡が姿を現しました。

イラク南部のメソポタミア湿地帯でも、3年にわたる干ばつと少雨で肥沃な土地が干上がり、旧約聖書のエデンの園があったとされる場所もひび割れた状態です。

パキスタンでは、6月から続くモンスーン(雨期)の洪水で国土の3分の1が水没しているといいます。

アフガニスタンでは6月の大地震に続き、現在は洪水に襲われ、甚大な被害が続いています。

16歳の姪が言っていました。

「ニュースを見るとひどいことばかりで、こんな世界に生きているのかと思うと悲しくなる。」

国内で起こる(報道される)ニュースも、世界で起こる災害も、確かにわたしたちを不安にさせます。

「世界は、もし愛がなければ、受け入れるにはあまりにも醜いものである」

という言葉を、本の中に見つけました。

どうしたらこのような世界を受け入れることができるでしょうか。

どうしたら神の存在を認めることができるでしょうか。

誰が神の計画を知り得ましょう。

誰が主のみ旨を推し量れましょう。

死すべき者の考えはおどおどし、

わたしたちの思いは確かではありません。

朽ちるべき体は魂の重荷となり、

地上の幕屋は心配事の多い精神に重くのしかかります。

(知恵9・13〜15)フランシスコ会訳

現代社会を生きるわたしたちは、現世での旅(人生)にのしかかる重荷と苦労に打ちひしがれる存在なのです。

決して悲観しているわけではありません。

エマオへの途上でイエス様に出会った、「憂鬱そうな」二人の弟子たちのことが思い起こされます。

暗い顔で、混乱と苦しみの中に沈んで、起きた出来事の意味を理解できないままに議論していた彼ら。

イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。

(ルカ24・15)

イエス様は、自ら近づき、救いのイニシアティブを取られます。

彼らと歩調を合わせて、一緒に歩かれるのです。

そして、ごく自然に「歩きながら、語り合っているその話は何のことですか」(16)と話しかけられました。

いきなり彼らの迷いを指摘して叱ったり、動転させるようなことはなさらず、彼らがみずからの内面にある問題をはっきりと捕らえ、それを客観視することで、うちにあるもつれを解いていくように導かれました。

さらに、モーセ五書と旧約全体にわたってご自分について書かれていることを二人に説明されますが、それでも彼らはイエス様であることに気づきません。

気づいたのは、食事の席でした。

イエスはパンを取り、賛美をささげて、それを裂いて、二人にお渡しになった。

すると二人の目が開かれ、イエスであることに気づいたが、その姿は見えなくなっていた。

二人は、「あの方が道々わたしたちに話しかけ、聖書を説き明かされたとき、わたしたちの心は内で燃えていたではないか」

(30〜32)

この二人はすぐにエルサレムに引き返して、他の弟子たちにこのことを話しますが、やはり彼らはすぐには信じません。

このエピソードは、ケリュグマの働きについてさまざまな角度から描いています。

まず彼らの目が開け、心がうちから燃え、とても自分たちの心にだけ秘めておくことができず、伝えずにはいられないメッセージを仲間に知らせに走り、仲間が集まっているのを見つけ、皆にみ言葉を伝えます。

「わたしたちとしては、自分の見たことや聞いたことを、話さないわけにはいきません」(使徒4・20)

これが、ケリュグマです。

ケリュグマとは、「彼らの開眼、自分が生きている状況の中に神がみずからを示しておられ、予期していなかったような地平を私たちに開いてくださったということを認めること」だと、今読んでいる本に書いてありました。

辛い、心配な出来事が多い世界です。

わたしは、この壮大なテーマについて答えを持っているわけではありません。

わたしたちキリスト者は、心を喜びで満たす内面の変容を生む生き方、外面にも平和に満ちた喜びが溢れる生き方、すなわち現代のケリュグマを実践するように努めなければならない、と本から学びました。

少なくともわたしは、姪の不安な気持ちを明るいものに変える存在であるように。

そして、イエス様の行いに立ち戻り、イエス様が退けられたものを退け、イエス様が大切にされたことを大切にする社会の実現に向けて歩みましょう。

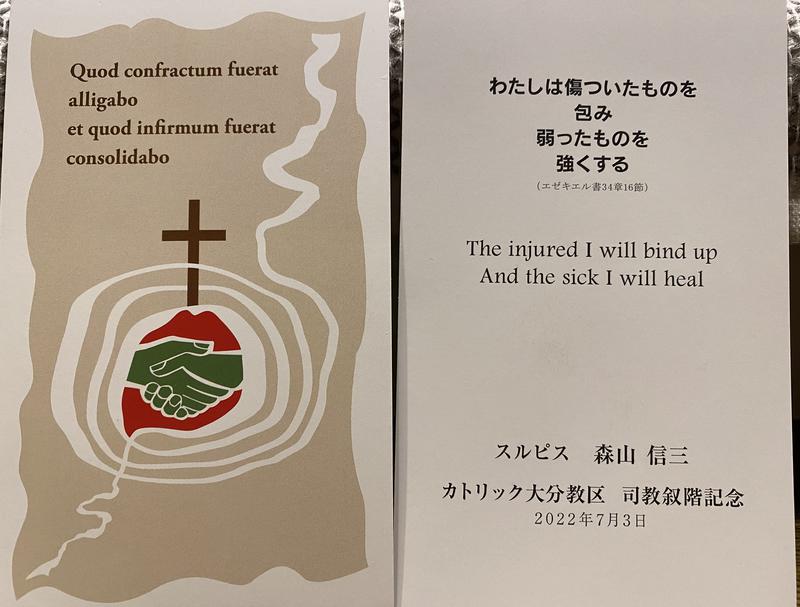

(大分教区報、森山司教様のお言葉より)

わたしが宣言し、信じている信仰は、自己満足の平穏につながっているのか、それともわたしの中であかしの炎に火をつけているだろうか?

教会としても、こう問いかけてみましょう。

わたしたちの共同体で、祈りと慈善のわざへの情熱のうちに、また信仰の喜びのうちに、聖霊の火が燃えているだろうか?

それとも、意気消沈した顔をして、嘆きを口にし、毎日噂話をして、疲労や習慣にわたしたち自身を引きずり込んでいるだろうか?

兄弟姉妹の皆さん、これらについて、自分自身を振り返ってみましょう。

教皇フランシスコ、2022年8月14日「お告げの祈り」でのことばより

愛のきずな

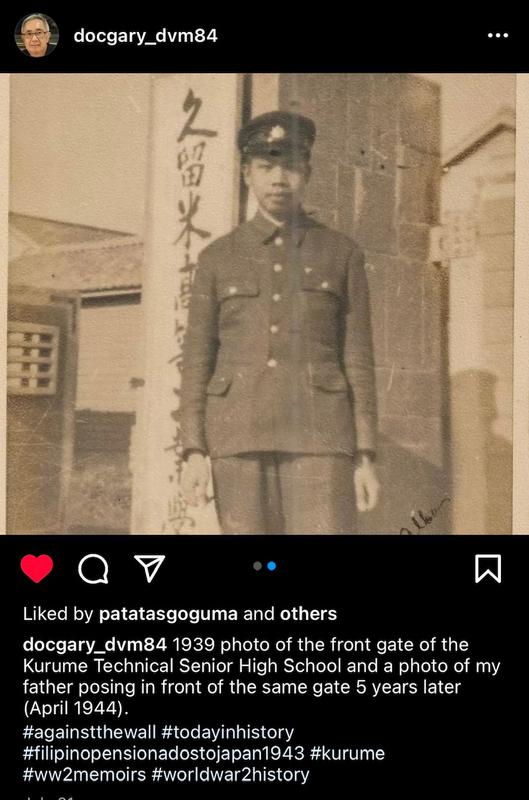

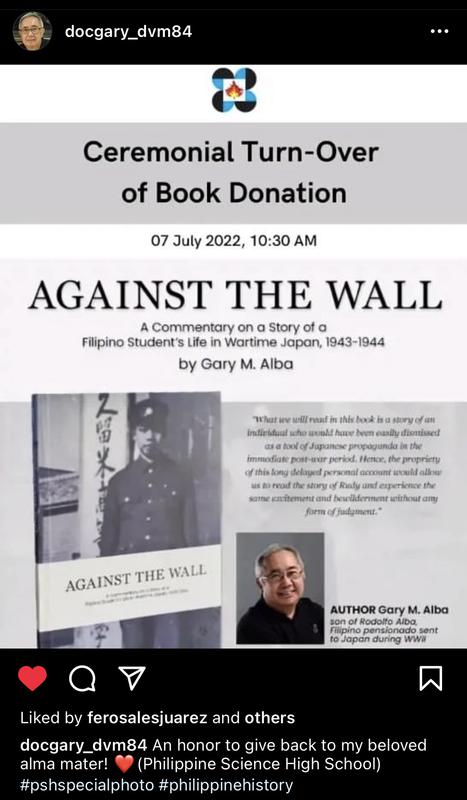

教会にこんなメッセージと写真が届きました。

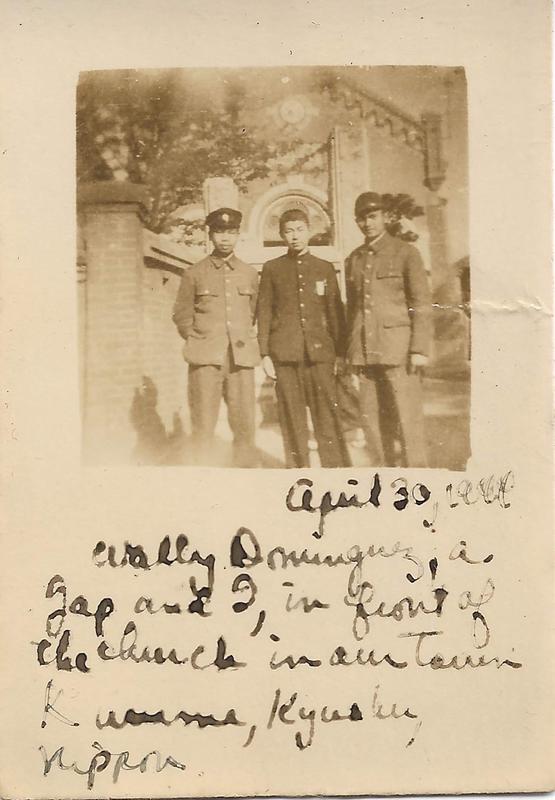

I wanted to share a 1944 (Showa 19) photo of my father posing in front of the church with 2 friends.

1944年に、当時の久留米教会の前で撮影された写真です。

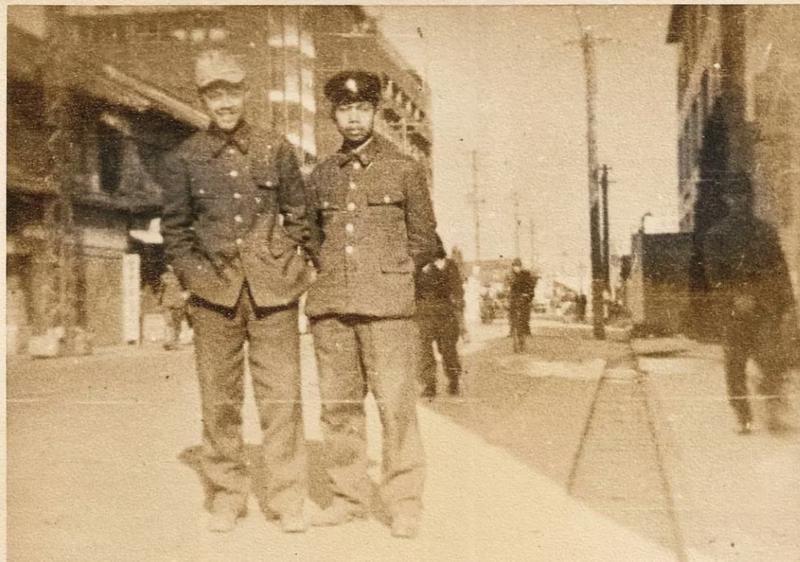

こちらは、久留米の街中でのお写真。

お父様の大切な思い出を、久留米教会の信徒の皆さんと共有したい、と送ってくださいました。

お父様は国費留学生としてフィリピンから来日し、日本に2年(1943~1944年)滞在されていました。

そのうちの1年は、久留米高等工業学校(現在の久留米高専)で学んでいらしたそうです。

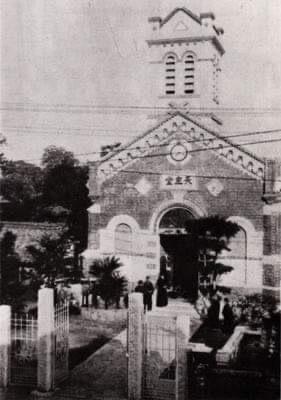

久留米で過ごした間は、久留米教会のミサに毎週通われていたそうで、1945年の空襲で聖堂が破壊されたことを残念に思っていらしたとのこと。

戦時中にお父様が日本で学び、体験されたことをまとめた本を出版されました。

本の表紙にも、久留米での写真を使ってくださっています。

Garyさんは作家ではありません。

「なぜこの本を書かれたのですか?」

「最初は本を書く予定はなかったのだが、父たち国費留学生(南方特別留学生)のことを調査しているアメリカの学者から連絡があり、いろいろと調べているうちに自分でもまとめてみたくなった。」

調べているうちに、多くの写真や当時使っていた万年筆(東条英機氏から贈られたもの)などの遺品がきちんと保管されているのを見て、お父様の若かりし頃に思いを馳せられたようです。

わたしたちも、自分の親の若い頃のことは知らないことばかりです。

(お父様のことをご紹介したいので、と少しインタビューさせていただき、写真とお話を掲載する許可をいただいています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コロサイの人々への手紙3章14節です。

これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。

愛は、すべてを完成させるきずなです。

(新共同訳)

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

愛は完全さをもたらす帯です。

(フランシスコ会訳)

ギリシャ語原文では、“シンデスモス テス テレイオテトス”

ギリシャ語の辞書によると、シンデスモスは「二つ以上のものを一つにまとめる手段」で、紐、綱、環という意味だそうです。

シンクロナイズドスイミング、シンフォニー、の「シン」(“一緒“の意味)がこれにあたります。

愛は完成のきずな

愛は完全の帯

コロサイ1章では、キリストとわたしたちの結びつき、 教会がキリストの体であること、その完成のためにわたしたちがもっと苦労する必要があることが書かれています。

神様の愛というきずなに結ばれているわたしたち一人ひとりが、自分の行いに愛があるか、いつも意識して行動する必要があるのです。

親子のきずなも共同体のきずなも、わたしたちの行動、すべての行為が愛という帯でまとめられることによって、完成(完全な状態)に導かれます。

「先ほど話した方とのやりとりは、愛をまとっていたか。」

最近、こう意識するように心がけています。

毎日の祈りと毎週のミサで、幾つもの誓いをしているわたしたちです。

日々の言動に責任を持ち、愛をまとう生き方をしたいと、さらに誓います。

祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。

神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。

天にかけて誓う者は、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。

(マタイ23・22)

朝晩の澄んだ空気と空の高い雲に、秋の近づいていることを感じる頃となりました。

人のためになること

グローバルスタンダード(international standard)という考え方について、最近思いを巡らせています。

例えばバリアフリーのような、誰にとっても利用しやすいまちづくり、というような取り組みは、世界中どこの国でも同じように進めば大変ありがたいことです。

世界にはさまざまな国があり、それぞれの価値観のもとで生活しています。

ロシアとウクライナの争いを見ても、「ウクライナの主張がグローバルスタンダード(世界標準)であり、ロシアが全て間違っているのだ」と、本当のところは言えないところがあるのかもしれません。

キリマンジャロの標高3720メートル地点にインターネットの基地局が開設され、ネットが使えるようになったというニュースがありました。

年内には、5895メートルの頂上でも使えるようになるそうです。

世界中どこに行ってもネット環境が整っている、というスタンダード。

これは、事故などの際にどこからでも連絡ができるという面では素晴らしい進歩です。

ニュースでは、「登山者がインスタグラムやツイッターに投稿できるようになる」と言った書き方がされていました。

広義で考えると、世の中の技術の進歩、世界中の至る所でなくならない紛争、人種や宗教の価値観、どの側面から見ても、人間の生活にはグローバルスタンダードというポイントを設定するのが不可能なのかもしれない、と思います。

そして同時に、そうした概念をすべてに当てはめる必要はない、とも思うのです。

主は言われる。わたしは彼らの業と彼らの謀のゆえに、すべての国、すべての言葉の民を集めるために臨む。

彼らは来て、わたしの栄光を見る。

(イザヤ66・18)

人々は、東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。

そこでは、後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある。

(ルカ13・30)

スタートは同じはずのキリスト教の信仰も、数えきれないほどに枝分かれし、それぞれの信者が篤い信仰のもとに生活をしています。