行事風景

前田万葉枢機卿様と高山右近

7/7に、今村カトリック教会において、筑後地区信徒研修会として前田万葉枢機卿様の講演会が開催されました。

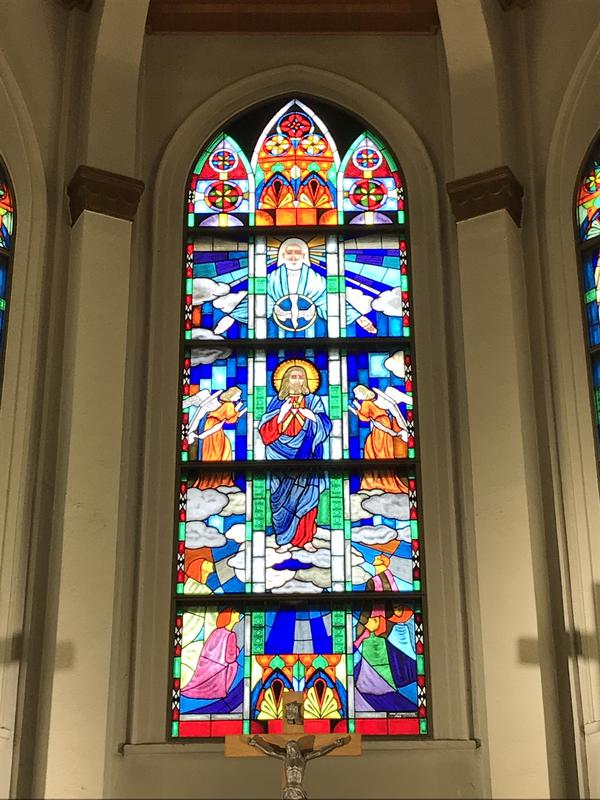

今村教会は、本当に美しい聖堂です。

レンガ造りの建物と、美しい木製の内部、これぞ日本の教会!!だと誇らしく思います。

テーマは、「福者ユスト高山右近 列福から列聖へ」

この写真からも伝わるように、前田枢機卿様はとても優しいお人柄の方でした。

枢機卿、というととても遠い存在のように感じるのですが、

以前、久留米教会のフィリピンコミュニティの皆さんが招いてくださったタグレ枢機卿様も

とても親しみやすい、明るくて優しい方でした。

高山右近については、皆様もご存知かと思います。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の戦国大名による天下取りの時代の中で、

「主君はイエス」の生き方を通して神の国を目指した生涯を送って殉教したのが、高山右近でした。

1630年に、右近が流されて亡くなったフィリピンのマニラ大司教によってバチカンに列聖の申請がなされました。

そして昨年、ようやく列福されたのです。

右近忌の 主君はイエス 平和かな

剣に代え 十字架を手に 右近忌や

前田枢機卿様が、右近の命日である2月3日にちなんで詠まれた俳句です。

この句を聞いたとき、とてもあたたかい気持ちになりました。

講演会の最後には、司会の方からの「参加者の家庭の平和のために祝福をお願いします」というリクエストに応えて、

わたしたち全員に祝福を授けてくださいました。

その時は、目から涙が溢れそうになりました。

参加者からの「司教と枢機卿としての仕事の両立はいかがですか?」との問いに

「大変ありがたいことに、補佐司教を2人もつけていただいて、

今までは一人で決断しなければならなかったことも、3人で相談しながら進めることができています。

ですが、一人だったころに比べ、司教の仕事は3倍に増えています。(笑)

枢機卿になったから依頼された仕事は、できる範囲で何でも引き受けるようにしています。

このようなチャンスはなかなかない、と思っているからです。

ですが、中には「フランシスコ教皇様が来た時にこの手紙を渡してください。」とか

「教皇様に直接会わせてほしい」といった申し出がたくさんあります。。。(苦笑)」

「長崎や大阪の信徒だけでなく、皆さんのお祈りがあるから、

こうして大きな病気もせずに役割を果たしていけていると思います。」

ともおっしゃっていました。

神学校時代の先輩後輩の間柄の宮﨑神父様と前田枢機卿様が

これからもお元気でお働きになれますよう、お祈りしましょう。

キリスト教とワインの関係

宮﨑神父様は無事にフランス・イタリア聖地巡礼の旅から戻られました!!

ローマにも立ち寄られた、宮﨑神父様と巡礼団のお話は、おいおい伺ってみたいと思います。

NHKと共同通信は、ローマ教皇フランシスコの来日について、11月23~26日の3泊4日の日程で最終調整していると伝えた。

教皇は23日午後に東京に到着。

24日は朝から被爆地の長崎と広島に向かい、被爆後再建された長崎の浦上天主堂や、4月にリニューアルオープンした広島平和記念資料館を訪問する。

25日は東京に戻り、天皇や安倍晋三首相と会談し、東京ドームで大規模なミサを行う。

そして26日に離日する予定だという。

11/25の東京ドーム、行きたいです。

イスラエルはワイン発祥の地で、その歴史は5000年以上とも言われています。

また、最初にワインを作った人は「ノアの方舟」のノアという説も。

創世記には、ノアがぶどう畑を作って、自分で作ったぶどう酒で酔って裸になっていた、という箇所がありますね。

(創世記9・20~21)

「ぶどう酒」(ヘブライ語で「ヤイン」)は旧約聖書に141回も出てくる言葉です。

新約聖書に書かれている、イエス様が水をワインに変えたカナの婚礼の様子からもわかるように、

当時も民衆に愛飲されていたのです。

キリスト教の聖餐式でワインが使われるのは、ユダヤ教の伝統にのっとってイエス様が

「わたしの記念として行いなさい」とおっしゃったことを受け継いでいます。

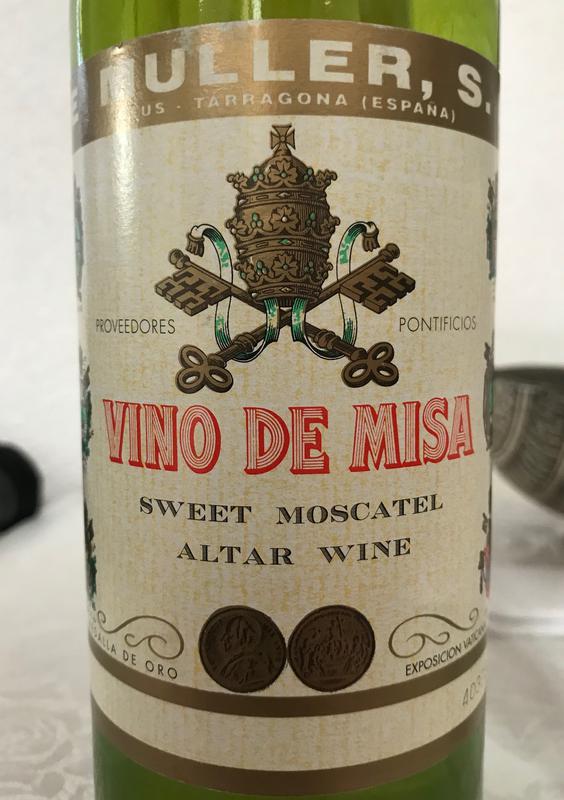

ミサで使われるワインは、教皇様の認証を受けた特別なものです。

7世紀にイスラム教徒の支配下に入ったことによりイスラエルでのワイン造りは禁止され、その後600年間のアラブ支配によって土着品種はすべて引き抜かれてしまいました。

その後も第一次世界大戦が終わるまでの400年に渡ってオスマン帝国(イスラム教)に支配されていましたので、ワイン製造はできませんでした。

大戦後に移住したユダヤ人は、トルコ人の地主から荒れ果てた荒野を買って開墾し、ワイン畑を作っていきました。

その資金援助をしたのが、ユダヤ人の富豪であるロスチャイルド男爵でした。

「イスラエルの気候がボルドーの気候に似ていて、ワイン生産の為のブドウ園の開拓が向いている」との調査結果を受けて援助を決めたそうです。

近代のイスラエルのワイン造りは、1882年にロスチャイルド男爵の援助によって作られたワイナリーから広まりました。

今では300を超すワイナリーがワインを製造し、世界中に輸出しています。

なかには、イエス様が生きた時代のワインを復刻させて、当時と同じ製法で作っているワイナリーもあるそうです。

ワイン好きのわたしとしては、飲んでみたくてたまりません!

先週の、森山神父様withコレジオ神学生のごミサでは、最後に生演奏付きで聖歌を歌ってくださいました。

神学生、コレジオ生のためにお祈りしましょう。

イエス様のみ心とは?

久留米教会はイエスのみ心に捧げられた教会であり、

その創設を祝って6月の最後の金曜日、イエスのみ心の日に合わせてミサを捧げています。

今年は、ルルドへ巡礼中の宮﨑神父様に代わり、前主任司祭であった森山信三(心臓!)神父様が28日金曜日に司式してくださいました。

夜の久留米教会も素敵ですね!

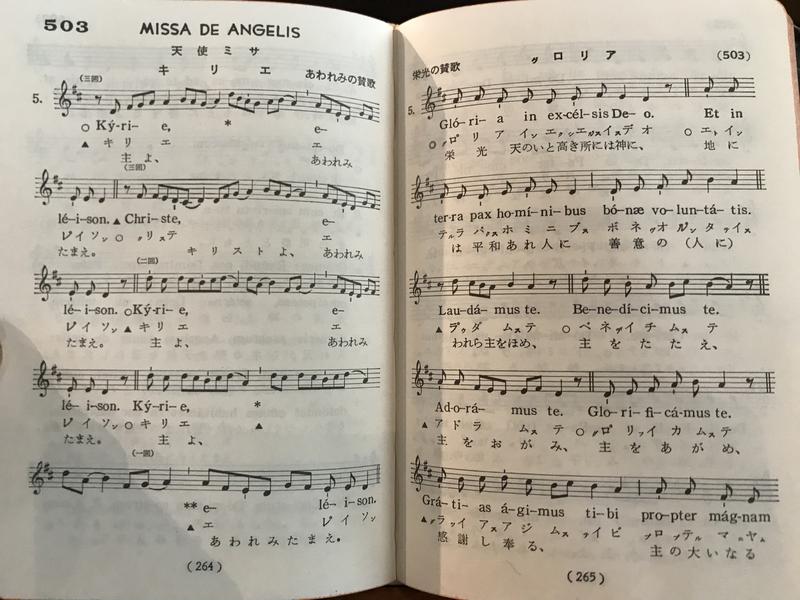

この日のごミサではすべてラテン語で聖歌を歌いました。

イエスのみ心は全人類に対する神の愛の象徴としてイエスの心臓を表し、

その信心はイエスのみ心に表される神の愛を思い起こし、

その無限の愛のしるしであるみ心をたたえるものとして中世に始まりました。

https://www.cbcj.catholic.jp/faq/mikokoro/

我が家のみ心のイエス様です。

森山神父様がおっしゃいました。

「血はすべての命の象徴です。十字架上のイエス様が脇腹を槍で刺されたとき、血と水が流れ出ました。

血は聖霊を象徴し、水は洗礼を象徴しています。

神のみ心とは何か。

イエス様が何を大事にされていたのか。

そのことを思い起こし、置かれた日常で聖性を目指しましょう。」

以前にもご紹介した本、パパ様の使徒的勧告『喜びに喜べ』から少し引用します。

7

わたしは、神の民の忍耐の中に聖性を見るのが好きです。

あふれるほどの愛を注いで子育てにあたる親、

家族の生活の糧のために働く人、

笑顔を絶やさない、病にある人や高齢の修道者です。

日々歩み続けるこの根気の道に、

わたしは闘う教会の聖性を見ます。

聖性

わたしたちは神様に「聖なる者」となるよう導かれています。

サレジオ会の阿部神父様は「人間は独りでは聖なる者にはなれません。

誰かと一緒に歩むときに聖なる者に成長してゆけます。」とおっしゃっています。

「真剣に生きている誠実な大人がそばにいれば、子どもたちもおのずとからだ全体で学んでレベルの高い生き方を目指せるようになります。

大人のほうも、子どもから見られていることを意識して気を抜かずに過ごします。

おたがいに影響を及ぼし合って、気づかないうちに聖なる者になることができます。」

イエス様のみ心は、わたしたちが聖性を高める努力を怠らず聖なる者となることではないでしょうか。

美しい祈り

毎日、主の祈りを唱えています。

わたしの場合は、亡くなった母の習慣をまねて、湯船の中で唱えています。

一番、心を落ち着けて、一人静かに祈れるのです。

天にまします われらの父よ

願わくは 御名の尊まれんことを

御国の来たらんことを

御旨の天に行わるるごとく

地にも行われんことを

われらの日用の糧を 今日われらに与え給え

われらが人に赦す如く われらの罪を赦し給え

われらを試みに引き給わざれ

われらを悪より救い給え

アーメン

この、昔の主の祈りの方が、音も響きも美しいと思っているのはわたしだけではないと思います。

主よ あわれみたまえ

キリスト あわれみたまえ

「給え」

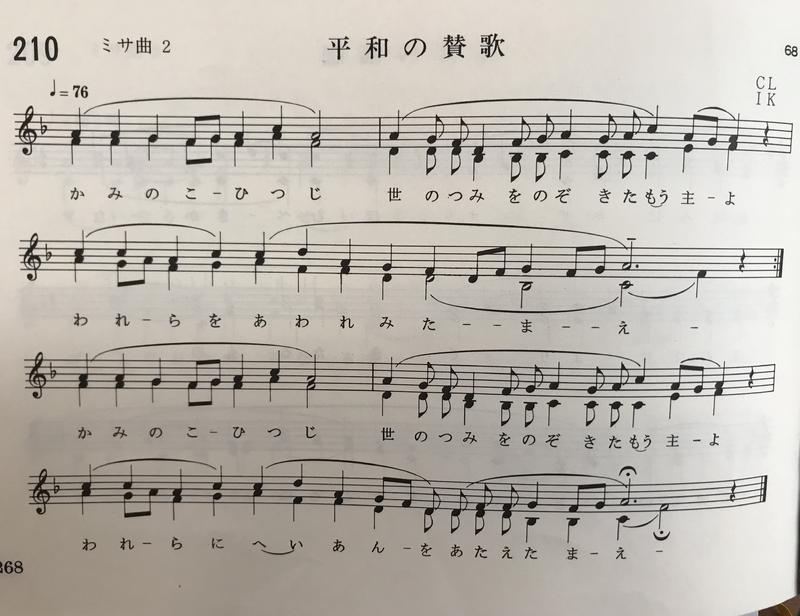

「世の罪をのぞきたもう主」

この、日本語のもつ美しい響き、ことばにこもった敬いの心、これは今の若い方々には通じないのですか⁈

通じなくしてしまっているのではないですか⁈

創世記の第1章、天地創造の話の31節に

「神はお造りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて善かった。」

とあります。

「善かった」と訳されている言葉は、ヘブライ語の訳なのだそうです。

(ちなみに、新共同訳は「良かった」、フランシスコ会は「善かった」となっており、

この違いもまた絶妙ですね。)

旧約聖書がBC3~1の間に古代ギリシャ語に訳されたときには、この言葉が「美しい」と訳されたそうです。

「神によって創造された全世界は極めて美しかった。」

なんと美しい世界観でしょうか。

主の祈りは、現代語で簡単に、意味が分かりやすいようにと変えられたために、日本人にとっての古語の美しい響きがなくなってしまったのは残念に思います。

美しい日本語を後世に残したい。

ベトナムの若者たちとジュゼッペ神父様と神学生です。信仰が繋がっている、続いていく希望を感じ、思わず写真を撮らせてもらいました。

これからも毎晩、お風呂の中で祈るときは、美しいく心に届く、全身で感じて頭にも心にもしみついている「天にまします」をこれからも唱え続けたいと思います。

今日、初聖体を受けた7人の子どもたちにも、美しい祈りを教えてあげたいです。

挨拶してくれたとき、「よろしくおねがいします!」 と言ってくれました。

こちらこそ!

父と子と聖霊

三位一体の祝日について記事を書こうと考えを巡らせてみましたが、「三位一体」について書くのはとても難しい。

Lex Orandi,Lex Credendi の精神で考えてみました。

三位一体という言葉、教義について噛み砕いて説明しようと試みるのではなく、

「父と子と聖霊のみ名によって、アーメン」と十字を切るとき、どのように感じ、どう考えているか。

ミサに与っている間、心を落ち着かせて集中して三位一体の神に心を寄せているか。

その祈りの在り方についてじっくり考えてみたい、と思ったのです。

この祭日は、父と子と聖霊の神のいのちについて考え、賛美する日です。

神のいのちは、交わりと完全な愛のいのちであり、全宇宙とあらゆる被造物の源であると同時に目的でもあります。それは神そのものです。

復活したイエスのたまものである聖霊は、神のいのちをわたしたちに伝え、三位一体の力をわたしたちに引き寄せます。

それは、愛、交わり、助け合い、そして分かち合いの力です。

愛する喜びのうちに他者を愛する人は、三位一体の写しです。

互いに愛し合い、助け合っている家族は三位一体の写しです。

人々が互いの幸せを求め、霊的、物的財を分かち合っている小教区は三位一体の写しなのです。

教皇フランシスコの2014年6月15日の「お告げの祈り」のことば 三位一体より抜粋https://www.cbcj.catholic.jp/2014/06/15/8923/

「愛、交わり、助け合い、分かち合いの力」

「人々が互いの幸せを求め分かち合っている小教区は三位一体の写し」

ぜひ取材してホームページに紹介してほしい、と、ある信徒の方から紹介されたグループがあります。

久留米教会の『みこころの会』という祈りのグループです。

50年前から続いているそうで、毎月第1金曜日の「初金ミサ」の後、メンバーが20名ほど集まり、祈りを捧げていらっしゃいます。

亡くなられたメンバーもいらっしゃいますが、コンスタントに新しい方が入られ、この50年ずっと20名ほどで祈り続けてこられたそうです。

「何についてお祈りされているのですか?」と質問すると

「煉獄の霊魂のため、先祖の霊の供養のため、また、信者が家族で自分だけだったという故人のため、久留米教会の納骨堂に収められているすべての霊のために祈っています。」

というお答えでした。

50年もの長きにわたり、亡くなられたすべての霊の安息のために祈り続けていらっしゃることに、とても心を揺さぶられました。

先ほどのパパ様のお言葉にあったように、人々が交わり助け合い、互いに祈りのうちに分かち合っている姿、これが三位一体の写しなのだ、と理解できた気がしました。

みこころの会の皆さんの祈りの集まり、来月は参加してみようと思います。