行事風景

いちじくの実、オリーブの木

マタイとマルコの福音書にある「実のないいちじくの木」の例え話をご存じでしょう。

イエス様が、道端のいちじくの木に葉のほかには何も見当たらなかったので

呪って「今後、永遠にお前は実を結ばないように」と仰せになると枯れてしまった、

というお話です。

ルカの喩えでは、

「3年このかた、このいちじくの木に実を探しに来ているのに、

一つも見つけたことがない。切り倒しなさい。」

とまで言われています。

以前、聖書の勉強会で、

「これは、神殿そのものに仕えている不毛な人々への警告と

イスラエルの宗教的不毛の暗示です」

と教わりました。

今回イスラエルに行った時にガイドをしてくださった牧師さん(↑写真の、立ってお話されている方)によると、

「いちじくの木は、葉が茂っているということは同時に実もなっているもの。

その木に葉しかついていないということは、

実りのないうわべだけの偽善者のようなもの、ということなのです。」

とのこと。

(↑写真は、ゲッセマネの園の立派な年代物のオリーブの木です!)

イスラエルをオリーブの木に喩えられている箇所も多くあります。

エレミヤ書11・16では

主はかつてお前を、

「素晴らしい実のなる、美しく生い茂るオリーブの木」と名付けられた。

・ぶどう園、ぶどう畑、ぶどうの木

=旧約時代のイスラエル(ユダヤ人)

・いちじくの木

=イエス様の時代のイスラエル(ユダヤ人)

・オリーブの木

=将来の患難時代のイスラエル(ユダヤ人)

という見方ができる箇所もあります。

イスラエルは、死海の西側のユダの荒野と対照的にガリラヤ湖やヨルダン川流域は緑豊かで、

お野菜と果物がとても美味しい国です。

ぶどう(ワイン)、いちじく、オリーブオイル、

これらは毎食わたしたちを楽しませてくれました。

当然、イエス様の時代も、こうしたものを楽しむのが日常だったので、

喩えとして大衆にわかりやすく話す際に多用されたのでしょう。

根が聖なるものであれば、枝もそうです。

しかし、枝のあるものが折り取られ、

野生のオリーブであるあなたがその代わりに接ぎ木され、

元の木の根から来る豊かな養分にあずかっているからといって、

元の木の枝に対して誇ってはなりません。

思いあがってはなりません。

むしろ、恐れなさい。

神が自然のままに生えた枝を惜しまなかったとすれば、

あなたをも惜しまれないでしょう。

ここに神の慈しみときびしさがあります。

ローマ人への手紙11・16~22

わたしたちキリスト者(野生のオリーブ)は

ユダヤ教徒(元の木の根)であったイエス様の新しい教えを受け取っています。

「思いあがってはなりません」

パウロの厳しい愛の言葉ですね。

聖書の読み方

イスラエル巡礼後、今までと違った感覚で聖書を読めるようになりました。

特に、旧約聖書を読みたい!とよく思うのです。文中に地名が出てくる箇所を読んでいると

「あぁ、あそこのことだ」と思い出しながら読め、

そこで言われていることが実感として伝わってくるように感じます。

聖書は特別な「本」であり、

同時に、人生に必要なことがすべて書いてある「本」です。

英語で【 the Book 】 は、「聖書」を意味します。

ある信者さんは、自分がまだ洗礼を受けていなかった頃に、高校生だった娘さんに、

「一生のうちに一度は読んでおくべき本だ」と言って聖書をプレゼントされました。

それから20年後、娘さんはその本を手に教会に通うようになり、

聖書の勉強に行き始め、洗礼を受けました。

そしてその後、お父様も聖書講座に通い始め、

3年後に洗礼を受けることになりました。

聖書に求めるべきは、真理であって、雄弁ではない。

われわれは聖書を、それが書き記された精神に従って読まなければならない。

われわれは聖書を、著者の権威や、その文学的評価にかかわりなく、

真理に対する純粋な愛をもって読むべきである。

誰がこれを言ったのかを問題にせず、

どういうことが言われているかに注意しなければならない。

人は過ぎ去る。

しかし主の「まことは代々に及ぶ」(詩編117.2)

神はだれかれの差別なしに、われわれ人間に、いろいろな方法で語りたもう。

われわれが聖書を読むにあたってしばしば邪魔になるのが好奇心である。

われわれが素直に読み進めるべきところを、詮索し、議論じようとするからである。

もしあなたが聖書から利益を汲み取りたいと望むならば、

へりくだって、単純で、敬虔な信仰をもって読むべきであり、

学識があるなどという評価を得ようなどと望んではならない。

自由に質問し、聖人たちの言葉を黙って聞き、

また年配者たちの言うことを拒否してはならない。

彼らは、理由なしには、そのように語ってはいないからである。

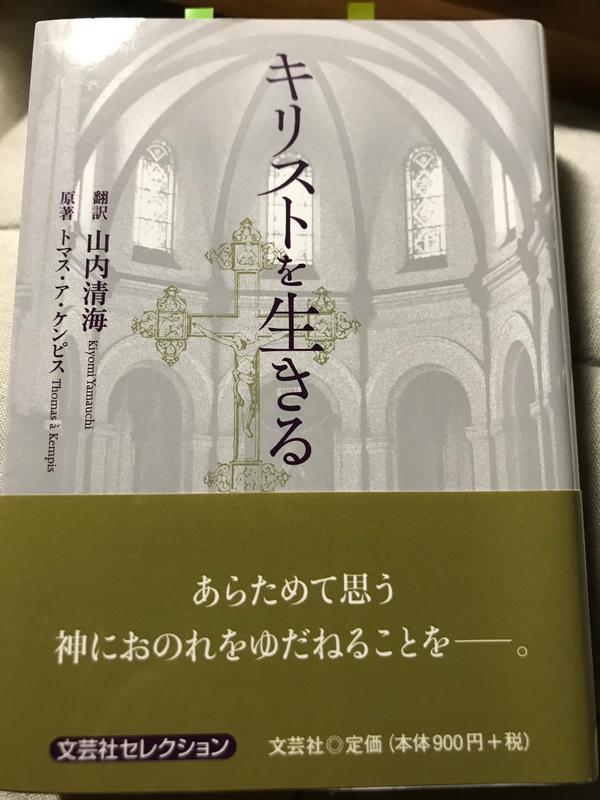

わたしの愛読書のひとつ、

「キリストを生きる」(デ・イミタチオネ・クリスティ)からの一説です。

トマス・ア・ケンピスの原書が「キリストに倣いて」というタイトルで何種類か訳されていますが、わたしが何度も読み返しているこの本は、2017年に新しく翻訳されたものです。

聖書と同じように、何度読んでも新しい気づきと発見がある

素晴らしい本です。

万寿会:お元気な先輩方!

やはり、我が家である久留米教会は落ち着きます!

8日に、恒例の万寿会(75歳以上の先輩信徒の皆さん)のお祝いのミサと懇親会が開催されました!

今年も山頭神父様、ジュゼッペ神父様、キッペス神父様もお見えになり、夏休み中の船津助祭と一緒に賑やかなごミサでした。

お一人づつ祝福の按手を受ける皆さん。

列に並んで祝福を受ける神父様!

最後はお互いに祝福しあってらして、教会中が優しい笑いに包まれました。

今年は51名のご参加があり、女性の会や日曜学校の子供たち、フィリピン・ベトナムの皆さんによって、

心温まるおもてなしの会となりました。

ジュゼッペ神父様は、満をじして新ネタを披露‼️

先輩信徒の皆さんの積み上げを引き継いでいるのが教会です。

わたしたち、キリスト教の教会の起源は、

ユダヤ教のシナゴーグです。

洞窟のシナゴーグ跡に建てられたキリスト教の祭壇です。

そのシナゴーグは、エルサレムの第一神殿

(ソロモンによって築かれた最初の神殿)が崩壊し、

バビロン捕囚によってほとんどのユダヤ人がバビロニアに連れていかれたときに

その原型ができました。

それまでの神殿礼拝ができなくなったユダヤの人々が、

信仰を保つために会堂(初めはだれかの家)に集まり、

会堂礼拝を始めたことに起因するそうです。

先輩信徒の皆さん、

それも2000年以上もの積み上げを引き継いでいるのが今のわたしたちです。

巡礼の旅の間もずっと、

「教会」「信徒の集まり」のことを考えていました。

ユダヤ教の人々の敬虔な祈りの姿、信仰を守る姿を見ていて、

彼らには4000年以上の積み上げがあり、

先祖たちへの敬意、教えへの畏敬の念を持ち続けているのだと痛感しました。

信仰の対象や大切にしている教えが違っていたとしても、

わたしたちが彼らから学ぶことは少なくありません。

久留米教会も、万寿会で健康をお祝いさせていただいた先輩方の積み重ねてこられた祈りと信仰の歴史があるからこそ、

今の信徒の集まりがあるのです。

先祖たちの信仰

先月のごミサは、第二朗読でヘブライ人への手紙が読まれました。

わたしは、11章の出だしの一文が大好きで、カードに書いて手帳に挟んで持ち歩いているくらいです。

「信仰は、希望していることを保証し

見えないものを確信させるものです。」(フランシスコ会訳)

「信仰とは、望んでいることを確信し、

見えない事実を確証することです。」(新共同訳)

この11章のサブタイトルが『先祖たちの信仰』です。

聖墳墓教会

11.2 昔の人々は、この信仰の故に称賛されました。

信仰によって生きた旧約時代の人々を思い起こすのが11章です。

11.13 これらの人々はみな、信仰を抱いて死にました。

彼らは、約束されたものを受けませんでしたが、

遥かにそれを望み見て歓呼の声をあげ、

自分たちが、この世では異邦人であり、

旅人にすぎないことを表明しました。

11.39 これらの人々はみな、その信仰のために称賛されましたが、

神が約束されたものを受けませんでした。

神は、さらに善い計画を、わたしたちのために、あらかじめ立てておられました。

そして12章には、

イエス様が『信仰の導き手であり、その完成者』であると書かれています。

アルケゴス、導き手であり草分けであるイエス様がこの地上において神への信頼を持ち、我々の先頭に立ってくださったのです。

ガリラヤ湖畔の風景です。

ここを実際にイエス様が歩かれたのです。

公生活を始められたイエス様が初めて大衆の前で、しかも、体の不自由な人ややもめ、虐げられている人々が多く集まったと思われるあの日、この山の上で山上の垂訓と言われるお話をされたのです。

この場所であの言葉が語られたのだ、と実感しました。

本当に声が聞こえた気がしたのです。

ゲッセマネの園の教会でごミサに与りました。

創始者であり導き手であるイエス様の生きた地を見たい、と思い、イスラエルに行きました。

わたしたちキリスト者に先立って固い信仰に生きた先人たちの思いを感じ取ることが少しはできた、そんな旅でした。

信仰を旅する。

わたしには受けなければならない洗礼がある。

それが成し遂げられるまでは、

わたしはどんなに苦しい思いをすることであろう。

ルカ12.50

とても心を打たれる箇所です。

「エルサレムはイエスにとって受難と死が与えられる壁です。

しかし神の栄光のためにイエスはその壁を引き受けます。

それは弟子たちに復活を示し、愛の知らせを延べ伝えるためです。」

8/18のごミサの聖書と典礼の最終ページに寄稿されていた、

松村神父様の文章の一部です。

働く(生きていく)上で様々な壁が与えられるけれど、

それを喜ん引き受けて行かねばならない、というようなお話でした。

わたしが初めて聖書を読んだ思春期の頃、強烈に印象に残り、

最初に聖書にマーカーを引いた箇所があります。

「狭い門から入りなさい。

滅びに至る門は広く、その道は広々としていて、

そこから入る人は多い。

しかし、命に至る門は何と狭く、その道は細いことか。

そして、それを見出す人は少ない。」

マタイ7.13~14

アンドレ・ジイドの「 狭き門」を買い求め、

この聖書の箇所を理解したいと思い、何度も読み返したりもしました。

当時のエルサレムの神殿には城壁が張り巡らされ、

いくつもの門がありました。

大きくて立派な門は、祭司や裕福なものだけが出入りに利用でき、

貧しい人や体の不自由な人は、小さな目立たない門から入ることを強いられていました。

現在の修復された城壁にも、いくつかの門があります。

今日も明日も、その次の日も、わたしは旅を続けなければならない。

預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはあり得ないからである。

ルカ13.33

狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。

ルカ13.23

久留米教会の仲間たちとイスラエル巡礼の旅に来ています。

ここに来て強く感じています。信仰とは、人生の旅のような気がしてなりません。