行事風景

他者とのかかわり

GW後半は初夏のような陽気ですが、皆さま少しはゆっくりお休みされましたか?

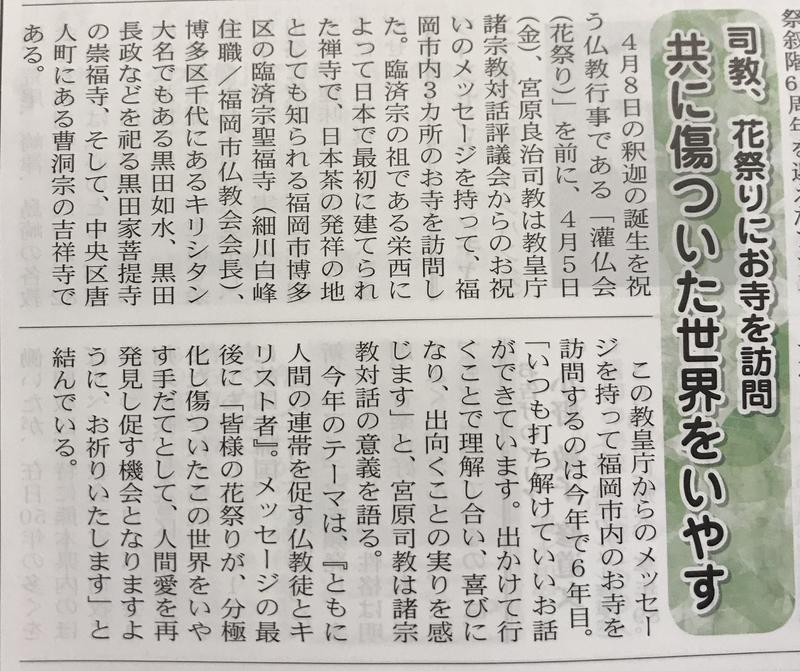

福岡教区報の5月号に掲載されていた「司教、花祭りにお寺を訪問」の記事、大変興味深く読みました。

4/8のお釈迦様の誕生を祝う仏教行事に際して、教皇庁諸宗教対話評議会(←この会そのものに興味津々‼︎)からのお祝いメッセージを持ってお寺を訪問されたそうです。

以前から、こうした他宗教やプロテスタント教会とカトリック教会のかかわりについて、とても関心を持っています。

宮﨑神父様は昨年、プロテスタントの日本基督教教団の筑後地区研修会において講和を依頼され、「隠れキリシタンと潜伏キリシタンについて」というテーマでお話しをされました。

明治時代に創設された教団のため、そのテーマについてよく知らないので勉強したい、との要望があったからだそうです。

久留米教会では毎年12/25の夕方、色々な宗派のプロテスタント教会の信徒と合同で、久留米のメインストリートでクリスマスキャロリングをしています。

ブッダの教えの中に「此あれば、彼あり」というのがあります。

これがこのようなのは、かれがあのようであるからだ、というシンプルな教えです。

他の波があるから、この波が存在する。

哲学的ですが、水は波の存在の基盤なので、波は自分が水そのものであることに気づくのです。

作家の若松英輔さんによると、

「私たちカトリックは」と言ったとき、普遍を意味するカトリックの本来の、すべての人たちと何らかの形でつながろうとする営みどころかむしろ、「わたしたちは選ばれたもの」という立場に立つことになる。それはカトリックの霊性に離反することだ。

わたし自身、他者、他宗教の方々に少なからず偏見を持った気持ちをもってしまうことがあります。

司教様のお寺訪問の記事から、とても考えさせられました。

わたしたちの創造主

教会の敷地内の植物たちも、春爛漫の季節に息づいていて、素晴らしい生命力でわたしたちを魅了しています。

ご復活祭のあと、聖書を最初のページから開いて読むにはよいタイミングだと思い、読み返しています。

創世記の始まりは、第一部 『世界と人間の起源』、1章の小タイトル『宇宙の創造』となっています。

1 初めに、神は天と地を創造された。

2 地はむなしく何もなかった。

3 闇が深淵の上にあり、神の霊が水の上を覆うように舞っていた。

フランシスコ会訳の聖書の注釈には、こう書いてあります。

「祭司伝承による創造の経緯では、古代に普及していた考えに基づいて宇宙のことが描かれている。

記事は当時の知識を反映したもので、今日知られているような科学的なものではない。

著者は、人間が特に万物の霊長として神によって創造され、万物の支配権にあずかっていることを説いている。」

さすが、現代的な解説!!

高校生の頃、担任のシスターがおっしゃった言葉がずっと心に残っています。

それは、「科学者が宇宙、地球、種の起源を突き詰めて研究しても、

最後には、『最初を作ったのはだれか』という問題に行き当たるそうです。」

というお話でした。

そのシスターがおっしゃっていたのは、村上和雄さん(筑波大学名誉教授)の言葉でした。

彼がその著書などでたびたびおっしゃっているのは、『サムシング・グレート』という概念です。

(村上先生の本はどれもとても面白いのでお勧めです!)

「サムシング・グレートがどんな存在なのか、具体的なことは私にも分かりません。

しかしそういった存在や働きを想定しなければ、小さな細胞の中に膨大な生命の設計図を持ち、これだけ精妙な働きをする生命の世界を当然のこととして受け入れることは、私には到底できないことでした。

それだけに、私は生命科学の現場で研究を続ければ続けるほど、生命の本質は人間の理性や知性だけでは説明できるものではないと感じるようになりました。」

致知出版社ホームページより抜粋

村上先生はカトリック信者ではないので、わたしたちが指す「神様」のことをサムシンググレートとおっしゃっているのではないのですが、世界的にすぐれた業績を残されている方が、「科学を突き詰めても説明できない何か」の働きによってわたしたちが生まれ、生かされていることは間違いないと考えていらっしゃるのです。

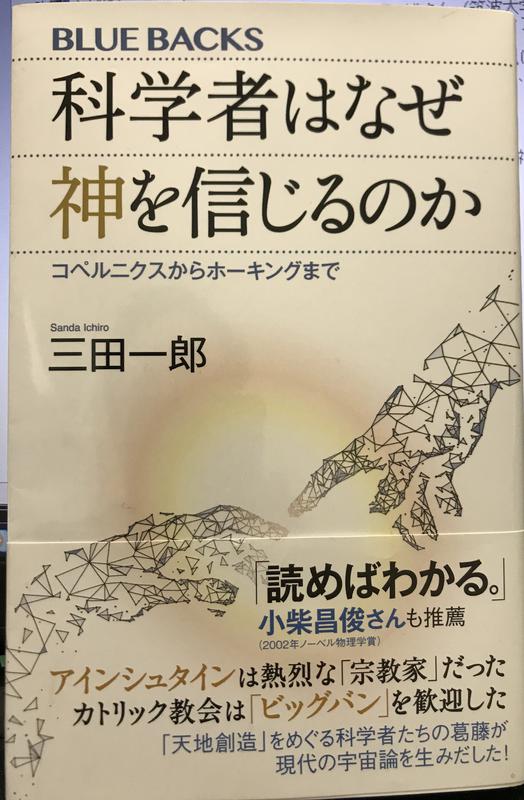

一冊の本をご紹介します.

三田一郎さんという、名古屋大学名誉教授でカトリック助祭でもいらっしゃる物理学者の著書です。

「科学者はなぜ神を信じるのか」

タイトルだけですぐに購入し、一気に読みふけりました。

内容を少しご紹介します。

「ニュートンの運動方程式は、神の領域の多くを科学の領域に移しました。

もしも宇宙がこうした物理法則に沿って創られたなら、それらの法則は宇宙創造の前に存在していたはずです。

とすれば、「物理法則こそが神の正体ではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、それは違うと私は思います。

物理法則は、家の建築にたとえれば設計図のようなもので、設計者そのものではありません。

もしも宇宙に設計図があったとしても、ならば設計をしたのは誰なのか、という問題は依然として残るのです。

そして、ニュートン以降の科学者たちにとっても、神の存在をめぐっての議論は、宇宙に創造主は存在するか否かという議論に収斂していくのです。」

お二人とも、生命の設計者がいるはずだ、というお考えに到達されているのは面白いと思いませんか?!

アメリカでは(一部の保守層の地域ですが)、聖書の言葉は書かれている一字一句がそのまま神の言葉であるから「進化論は間違っている」としていまだに教えられていない地域があるそうです。

創世記に限らず、聖書に書かれていることを全て歴史的事実だととらえる必要はない、と、ある神父様から教わりました。

大切なのは、わたしたちがどうやって進化していまの姿で生きているか、ではなく、

創造主である神様は、わたしたちを「お望みになり」「神の似姿」として生かされている、ということなのではないでしょうか。

ご復活の喜び

主のご復活おめでとうございます!

20日(土)の復活徹夜祭では3名の方が受洗され、21日(日)のご復活主日のごミサでは11名の幼児洗礼式が執り行われました。

本当におめでとうございます。

復活徹夜祭のごミサは、光の祭儀から始まりました。

聖堂正面の扉から入り、中央のロウソクから火をもらいながら順に信徒が入場しました。

ご復活に限らず、ごミサはいつも「おはよう」から始まります。

マタイの福音書28章も、「おはよう」のエピソードから始まります。

天使が墓石の上に座り、マグダラのマリアともう一人のマリアに言います。

「あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。」

彼女たちは恐れながらも大喜びで、弟子たちに知らせようと走り出します。

するとイエス様が行く手に立って「おはよう」と声をかけられるのです。

教会に行くと、神父さまが聖堂入り口に立っておられ、わたしたちに「おはよう」と声をかけてくださいます。

いつもごミサでご一緒する信徒の皆さんと、互いに「おはよう!」と声をかけあいます。

ご復活のミサでは「おはよう!おめでとうございます!」

そして、座って祈り始めるとき、真っ先に心に浮かぶ気持ちは「神様、今週も一週間ありがとうございました。」

おはよう

おめでとう

ありがとうございます

この3つのことばさえあれば、わたしたちの心は豊かに満たされます。

キッペス神父様がミサでおっしゃいました。

「朝起きたらまず、鏡に向かって自分にあいさつをしてください。

自分に、おはようとあいさつをするのです。

日々、自分を受け入れなければ人を受け入れることはできません。」

ご復活のミサの様子をダイジェストでお伝えします。

普段の倍、久留米のご復活のミサはいつも、外まであふれる参列者です。

最初に宮﨑神父様がお香をふりまかれます。聖堂中に心地よい香りが漂います。

ベルナデッタちゃんを始め、幼児洗礼式で11名の子どもたちがわたしたちの仲間入りをしました。

みんな、ようこそ!

日曜学校の子どもたちが、イースターエッグを配ってくれました。

新しい命が産まれるシンボルとして、ご復活のお祝いに卵が使われます。

また、春にたくさん赤ちゃんを産むことから、うさぎもイースターの象徴です。

春です。

このご復活のごミサがくると、1年が始まった!という気持ちになるのはわたしだけでしょうか。

この喜びを胸に、「おはよう」「ありがとう」の日々を大切に過ごしていきたいと思います。

枝の主日2019

4/14は枝の主日でした。

久留米教会でも枝を用意し、教会の外で祈りが捧げられました。

ジュゼッペ神父様の隣のイケメンさんは、4月から久留米教会に着任された古市匡史神学生です!

イエス様のエルサレム入城を記念して、毎年ご復活の1週間前の主日に行われるのが、この枝を使ったごミサです。

エルサレム入場はイエス様が決定的な受難の道に入ったことを意味し、

この時からイエス様の歩みは一直線に十字架に向かいます。

この日は、エルサレム入城にはじまるイエス様のご受難が、復活の栄光に至る道であることを思い起こす日です。

聖書も受難の箇所が読まれることから、枝の主日は「受難の主日」とも言われます。

そして、この日からカトリックの典礼で最も大切な聖週間が始まるのです。

「お前は同じ刑罰を受けていながら、まだ神を畏れないのか。

われわれは、自分のやったことの報いを受けているのだからあたりまえだが、この方は何も悪いことはなさっていない。」

そして言った、「イエスよ、あなたがみ国に入られるとき、わたしを思い出してください。」

すると、イエスは仰せになった。

「あなたによく言っておく。今日、あなたはわたしとともに楽園にいる」。

ルカによる福音書23・40〜43

この、罪人の回心についてはルカだけが伝えています。

ごミサでは宮﨑神父様からこの箇所についてのお話がありました。

カリタスジャパンの四旬節のカレンダー、皆様もご家庭に持ち帰られましたか?

その中のパパ様からのメッセージの一部です。

「祈り」は、偶像崇拝や自力で何でもできるという考えを捨てるために、

また、自分には主と主のいつくしみが必要であることを宣言するためにささげます。

「施し」は、未来は自分たちのものではないにもかかわらず、

その未来を手に入れられると錯覚し、

自分自身のためにすべてを蓄えて生きようという愚かな考えを捨てるために行います。

とてもスッキリと心に響きました。

「祈り」は、惰性的になると「お願い」になりがちなのではないでしょうか。

「施し」は、自己満足になると「上から」になる危険をはらんでいます。

この箇所を読んで、今までの自分の祈りの仕方や施しについて回心する必要があるな、と感じました。

人のために祈ること

誰かのために働くこと

相手のために、というよりも、

その行い自体が自分にお恵みとして帰ってくると思うのです。

「施し」は、自分の時間を割くことも含んでいると考えています。

自分の時間を誰かのために惜しみなく使う。

聖週間の始まりとともに、すべての人のためにご自分を捧げられたイエス様に習い、

自分を人のために捧げることについて、自問を続けたいと思います。

カトリックの教育

新学期が始まり、久留米教会に敷設されている聖母幼稚園も子どもたちの賑やかな遊ぶ声が響き渡っています。

子どもたちの元気なかわいい声にパワーをもらえる気がします。

「しんぷさま~~ぁ!」と駆け寄ってきて宮﨑神父様に抱き着く子どもたち。

神父様も、「子どもたちからエネルギーをもらえる」とおっしゃっています。

カトリック生活、という雑誌があります。定期購読されているという方も多いかもしれません。

今月号の特集「道徳教育と宗教教育」、とても興味深く読みました。

編集長であるサレジオ会の関谷神父様が書かれていたのは、

一般的な社会道徳の規範の中で、一番よく聞かれる最低限のルールは、

「人の嫌がることをするな」という禁止である。

ところがイエスは、このルールを前提にしながらさらに先を行く。

人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。

マタイ7・12

受けるよりも与えるほうが、幸いである。

使徒言行録20・35

「するな」という禁止の最低限のルールを守るだけでなく、

それを飛び越えて積極的に自分から愛を示せと勧め、奨励するのがイエスだ。

このあたりが、道徳と宗教の立ち位置の違いの一つではないだろうか。

久留米教会では、信徒のみなさんにご協力いただいて、『洗礼と信仰』についてのアンケートを実施しました。

たくさんのご回答をいただいているので、これから集計するのですが、印象的だった回答の一つが

「カトリックの学校に行っていたので大人になって洗礼を受けた」という回答が多くあったことです。

わたしも、その一人です。

学習指導要領の制度変更により、「道徳」の授業が小中学校では必須科目となりました。

現在は、カトリック学校など宗教系の私立学校では「宗教科」がその代わりとして認められています。

(それも来年度は見直されるかもしれない、とのことですが。)

宗教の授業、わたしは大好きな時間でした。

担任でもあったシスターが宗教の時間によく『ブラザーサン、シスタームーン』などの映画を見せてくださっていました。

聖書の勉強の時間も「わたしはヨハネを研究したから」とヨハネの福音書をとても分かりやすく解説してくださいました。

多感な青春時代に、そのシスターから教えていただいた教育としての宗教の時間があったから、

そして、毎朝、毎夕、聖歌を全校生徒一緒に歌い、

学校のお御堂で祈る時間を自然に受け入れたあの日々があるから、

その後に信仰を自然と育み、洗礼にまで至ったのは間違いありません。

教育について語る知識は持ち合わせていませんが、わたし自身の経験から言えるのは、

カトリックの学校が長い年月をかけて蓄積してきた宗教の教育には、

かけがえのない価値があるということです。

聖母幼稚園、ここを巣立った子どもたちがいつの日か

「教会の横の運動場で鐘の音を聞きながら駆け回った記憶」

「あまりよく覚えていないけれど、神父様が大好きだった記憶」

と心の中で思い出し、洗礼を受けたり、結婚式をあげたりする日がくるのではないでしょうか。

あしたは姪の入学式です。

カトリックの学校に進学しました。

彼女は早くも「たくさん聖書を学びたい」と張り切ってくれていて、叔母としては嬉しいかぎりです。