行事風景

パウロの手紙

久留米教会のマリア様はとても良い香りがします。

10月のロザリオの月は金木犀の香りがするマリア様です。

20日の第一朗読はテモテへの手紙でした。

聖書は、あなたに知恵を与え、キリスト・イエスに基づく信仰によって、あなたを救いに導くことができるのです。

聖書はすべて、神の霊感によるもので、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をするために有益です。

2テモテ3・15~16

この「聖書」とは、もちろん旧約聖書を指し、直訳では「聖なる文字」を意味しているそうです。

わたしたちが読んでいる聖書に、なぜ特定の人々に向けて出された『手紙』が収められているのだろう?と思ったことはありませんか。

新約聖書には、”パウロの手紙”とされる文書が13通あります。

実際にパウロが書いたと考えられているのはそのうち7通だそうです。

(テモテについては、パウロ書簡の研究において最も議論されている問題の一つ)

これらの手紙は、地中海のいろいろな都市に建てられた教会の特定の人々に宛てて書かれ、いくつかの教会で回覧されることを意図して書かれたそうです。

イエス様の十字架と復活についてのパウロの信仰告白、宣教の情熱、願いや祈り、課題とその解決の勧めなどがその内容です。

一方、6通の手紙は、名前も知られない伝道者たちが書きました。

当時、一定の権威を持って人々に知られていた人の名前を使って大切なことを書く、ということは珍しいことではなかったそうです。

では、なぜ初期のキリスト者たちはこれらの手紙を大切に伝え、残したのでしょうか。

いくつかの理由が考えられているようですが、なるほど!と思ったのは大きく次の2点です。

① 民族、出自、階級、性別を超えて、またユダヤ教の律法にとらわれずに、

イエス様の十字架と復活の福音がすべての人に救いとして与えられている、

と語るパウロの言葉のもつ大きな意味と励ましの重要性。

② エルサレム教会の指導者や様々な伝道者から「正当な使徒」ではないと批判されながらも、

パウロが地中海世界の諸教会のなかで一定の権威を持つ伝道者とみられるようになっていたから。

当時は今と違い印刷技術もなく、高価な紙や羊皮紙に手紙を書きました。

そして、人々は丁寧に書き写してコピーを作っていました。

つまり、いかにパウロの手紙が重要な教えとして認められていたか、そしてパウロが評価されていたかが分かります。

そして、パウロの名を借りた6通の手紙が書かれた時代は80~120年頃であり、使徒たちも第一世代の主要な伝道者や指導者たちも亡くなり、キリスト者迫害の時代でした。

教会の強化を図りながら、福音を途絶えなく宣べ伝えていく必要性に駆られていたのです。

その中でも、ヘブライ人への手紙は特異な重要性を感じます。

著者が誰で、宛て先は誰で、どの教会への手紙なのか一切書かれておらず、迫害や試練の中で、信仰を持って生きることに疲れた人々への慰めと励ましのメッセージが込めらています。

以前も書きましたが、わたしはこのヘブライ人への手紙がとても好きで、たくさん線を引いたり書き込みをしています。

霊の父は、わたしたちの益のために訓練なさるのです。

楽しいものではなく、むしろ苦しいものに思われますが、後になると、この訓練は、それによって鍛えられた人々に、義という平和の実をもたらします。

ですから、あなた方はなえた手と、弱った膝をまっすぐにしなさい。

12・10~12

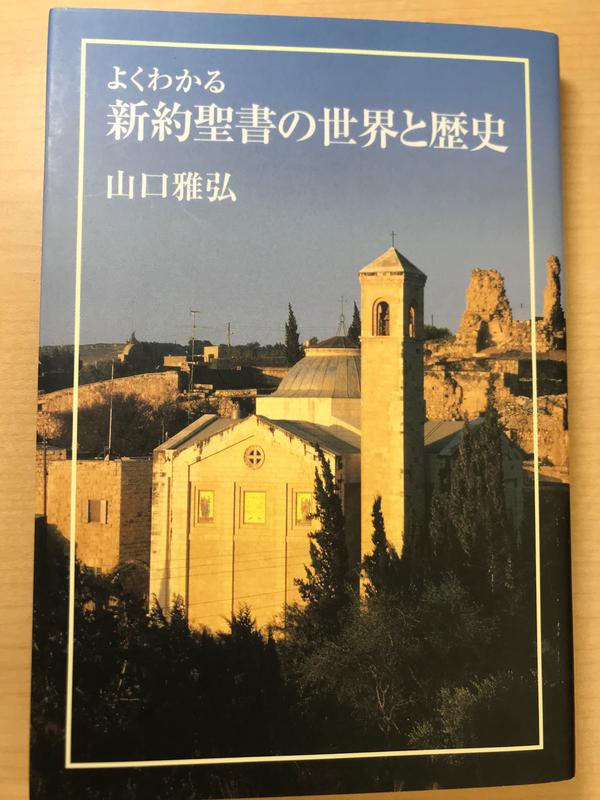

この本からの記事です。

とてもお勧めです!

塩の契約

昨日、10/13はジュゼッペ神父様の38歳(自称) のお誕生日でした!

そして、宮﨑神父様の叙階40周年の記念日でもあるという、とても大切な日でした!

そして、全勝で8強入り、おめでとうございます‼︎

おめでとうございます‼︎

宮﨑神父様のお祝いのために、東京から10人くらいの信者さんが駆けつけて来られていました。

話は変わりますが(宮﨑神父さま風)、食欲の!

いえ、味覚の秋です!!

塩、お料理には欠かせませんね。

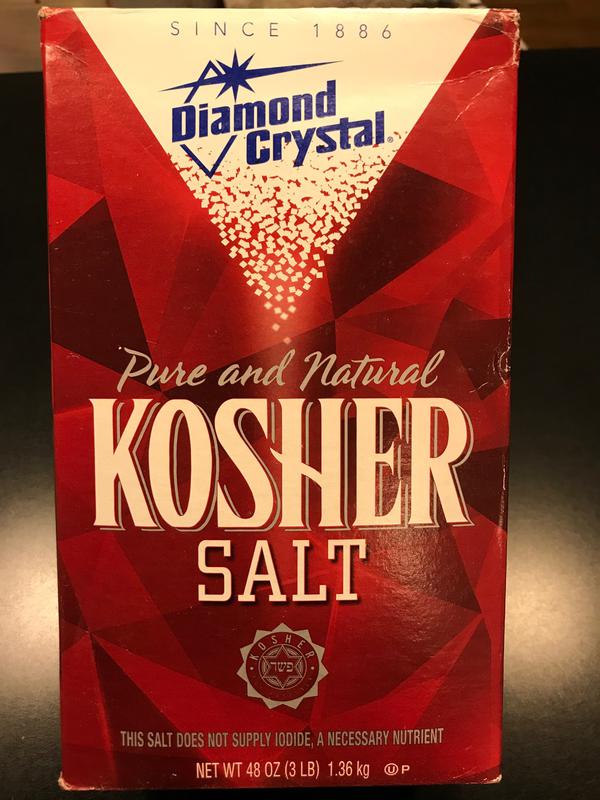

わたしはコーシャーソルトを使っています。

ユダヤ教における食事に関する決まり(食事規定)である「カシュルート」に沿った食品をコーシェルと言います。

(英語ではコーシャー)

コーシャーソルトは精製塩ではなく、化学物質が含まれていない自然塩で、ミネラルが豊富、まろやかな味わいです。

とにかく、しょっぱくなくて、お肉が柔らかくなるし、スープの味付けにも最適です。

聖書には、たくさん「塩」についての記述があります。

旧約聖書だけでも41か所あるそうです。

(ちなみに、わたしは「塩対応」という言葉は好きではありません。。。)

創世記19章のソドムとゴモラの滅亡に関連した話では、ロトとその家族は神によって救われ、逃げる途中は振り返るなと神に言われたのにロトの妻は振り返ったために塩柱にされました。

すべての献げ物を、塩で味付けしなければならない。

お前の穀物の供え物にお前の神の契約の塩を欠いてはならない。

お前の献げ物にはすべて塩を添えてささげなければならない。

レビ記2・13

わたしはイスラエルの子らが主にささげる聖なる献納物すべてを、お前と、ともにいるお前の息子たちや娘たちに、永久に受けるべき分として与える。

これは主の前でお前とお前の子孫に対する永遠の塩の契約である。

民数記18・19

塩そのものは腐りません。

フランシスコ会訳の聖書の注釈には「塩が持つ防腐の機能から、浄化や保存作用のあるものと考えられ、会食に用いられる塩は解くことのできない友情の徴とされた。」とあります。

さらには、その性質は、神とその民との間に交わされた不変の契約を表すのに最適な象徴なのです。

一方で、新約聖書には6か所、塩に関する記述があります。

一番有名なのは、マタイ5・13でしょう。

あなたがたは、地の塩です。

もし塩がその持ち味を失ったなら、どうやってそれを取り戻すことができるだろうか。

もはやその塩は何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人に踏みつけられるだけである。

イエス様がこの話をされたのは、ユダヤ人に対してです。

彼らはそれまで、神の命令はレビ記、民数記、申命記に記されている、という教えを厳格に守って生きていたので、おそらく、先ほど書いた「塩の契約」のことをイメージしたはずです。

塩は善い物(ルカ14・34)です。

わたしたちは、地の塩、世の光(マタイ5・13)であり続け、自分の中に塩を持ち互いに平和を保つ(マルコ9・50)ことができるよう、心がけていきましょう。

聖書、面白い!!

キリスト者としての心構え

久留米も秋の気配です。

昨日のごミサでは、フィリピンの若者たちの姿に感激しました。

『日本で生きていくけど、祖国を愛してる』

若者たちのグループで、インターネットでこのお揃いのティーシャツを作ったそうです。

お揃いのシャツを着て教会に集まる彼らを見て、そのメッセージにも感動しました。

わたしたちは弱い人間ですから、「〇〇神父様がいい」「〇〇神父様は少し苦手」などといった気持ちを抱いてしまうこともあります。

以前、人間関係についてある神父様にご相談した際、意外なお答えが返ってきました。

司祭の皆様は神様からの召命を受けて職務に当たる聖職者なので、

そうした些細な人間関係のもめごととは無縁なのでは?と勝手に思っていたのですが、

「わたしたち司祭も同じようなことで悩みますよ。」

心の中の小さな棘が取れ、気持ちが軽くなりました。

また、東京に住んでいたころに、ある神父様につい愚痴を言ってしまった際に返ってきたお言葉も心に刻まれています。

苦手な神父様がいて、その神父様のごミサに行くのが億劫だと話したら、

「あなたは”イエス様”を信じているのでしょう?

〇〇神父教の信者ではないでしょう?」

笑ってそうおっしゃった言葉に、ハッとさせられ、自分で自分の言ったことがおかしくなりました。

イエス様の時代はおそらく、『ユダヤ教イエス派』といった感じだったでしょう。

そのユダヤ教も、ファイサイ派、サドカイ派、エッセネ派など様々なグループ、宗派があり多様性に満ちていました。

以前読んだ曽野綾子さんの本に、現代のわたしたちは『キリスト教パウロ派』のようなもの、と言ったことが書いてありました。

キリスト教が形成されていく使徒たちの宣教の時代には、まだ当然、新約聖書という形作られた経典はありませんでした。

一番古い福音書であるマルコも、65年~70年ごろに成立したとされています。

その後、他の3つの福音書が書かれても一冊の本として印刷されて人々が手にしていたわけではないのです。

実際に、4つの福音書が揃い、正典とされたのは2世紀ごろだそうです。

初期のキリスト教は、旧約の諸文書を大切にしながら、あくまでも口述により使徒たちを通してイエス様の言葉を聞いた多くの人々が、その教えに共感し形作られていったのです。

イエス様が直接お選びになった使徒たちでさえ、だれが一番偉いか争い、ゲッセマネの園では眠りこけ、一番弟子のペトロでさえ3度「知らない」と言う、そんな始まりだったのです。

人間的である、つまり、弱さや愚かささえも包み隠さずさらけ出し、その中に救いとお恵みを見出していく。

これは、旧約聖書にも表される教えの根本です。

わたしたちは、弱い人間です。

悩み、苦しみ、悲しみがあるから、祈りを捧げます。

この1週間、改めてそのことを感じ、考えました。

守るべきおきて

今月のベトナム語ミサの様子です。

久留米教会のベトナムコミュニティは人数がどんどん増えて、活気が増してきているように思います。

彼らの日本での労働の実りと教会コミュニティでのお恵みが豊かなものになるよう、祈っています。

【教会のおきて】というのをご存じでしょうか。

教会共同体の約束事として、5つのことが決められています。

1.主日と守るべき祭日のミサにあずかり、肉体労働を休むこと。

2.毎年少なくとも一度、ゆるしの秘跡を受けること。

3.少なくとも復活節の間に聖体の秘跡を受けること。

4.教会が定めた大斎と小斎の日を守ること。

5.各々の分に応じて教会の維持費を負担すること。

そう難しいことではない、と思いませんか?

1の「肉体労働を休むこと」というのは、安息日だから、ということです。

わたしたちキリスト教徒にとっての安息日は、この【おきて】によると、

「ミサにあずかり、そのあとは安らかに過ごしなさい」くらいのニュアンスですが、

ユダヤ教徒にとっての安息日は、ヘブライ語でシャバットと言い、とても厳格に決められた日です。

安息日は日曜日ではなく、金曜の日没から翌土曜日の日没までを指します。

ですが、実際には、金曜の日没に備えて午後早い時間からお店などが閉まり始めます。

日没までに家に帰り、翌日の分までの食事を用意しなければならないからです。

ホテルの近くにあったマクドナルドまで閉店していました。

ホテルのエレベーターも「シャバットエレベーター」になり、

ボタンを押さなくてもいいように各階停止モードに切り替えられます。

つまり、何も「労働」をしてなならないのが安息日なのです。

ある安息日のことであった。

イエスが麦畑の中を通っておられたとき、弟子たちは道々、穂を摘み始めた。

すると、ファリサイ派の人々がイエスに言った、

「なぜ、安息日に許されていないことをするのか」。

(中略)

イエスはこう仰せになった、

「安息日は人のために設けられたのであって、人が安息日のためにあるのではない。

それ故、人の子は安息日の主でもある」。

マルコ2・23~28

「あなた方は、わたしが律法や預言者たちを廃止するために来たと思ってはならない。

廃止するためではなく、成就するために来たのだ。」

マタイ5・17

イエス様は、ユダヤ人でありユダヤ教徒でした。

おそらく、30歳になられるまでは安息日だけではなく、厳格に律法に従った生活をされていたことでしょう。

だからこそ、こうした教えが生まれたのです。

人の子は安息日の主である

律法を廃止するためではなく、成就するために来た

律法のおきてを守ることに執着し、それに縛られて大切なものを見失っていた当時の人々への警告でした。

わたしたち(一般的キリスト教徒)の目には、安息日にはエレベーターのボタンを押すことさえ労働であるから禁止する、というのは不思議な気がします。

正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。

わたしたちの主イエス•キリストが現れる時まで、汚れなく、咎められることもなく、この掟を守りなさい。

1テモテ6•11,14

【教会共同体のおきて】

ミサにあずかることはもちろん一番大切ですが、

教会維持費を納入し、共同体をわたしたちが守り、将来にわたり維持発展させていくことは、いまのわたしたちの一番重要な責務ではないでしょうか。

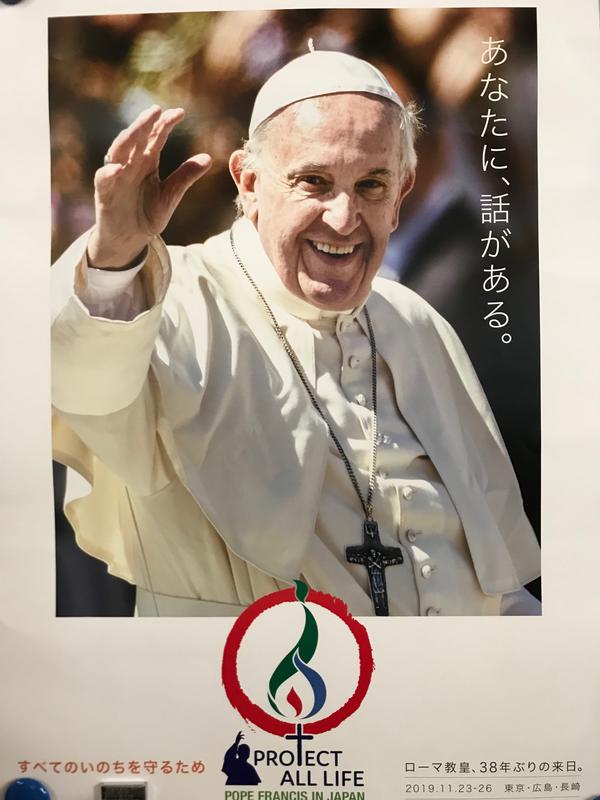

「あなたに、話がある。」

フランシスコ教皇様が長崎と東京でごミサをあげられます。

日本中のカトリック信者が集まることでしょう。

今からとても楽しみです。

このポスター、ご覧になったかと思いますが、キャッチコピーがいい!

(どこかの広告代理店の方が作ったのかもしれませんが)

わたしたちに訴えかけられるものを感じます。

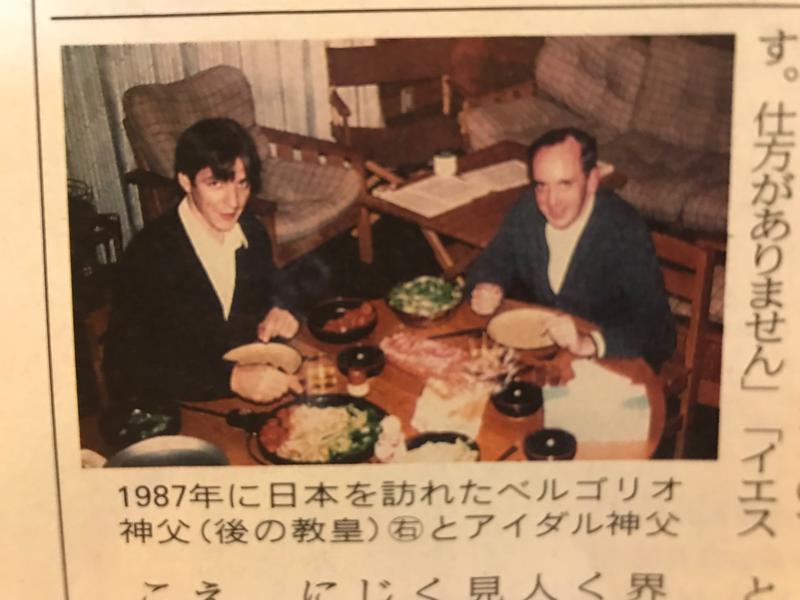

パパ様、初来日ではないのですね。

カトリック新聞に記事が載っていました。

1987年に、イエズス会の新学院の院長であった

ベルゴリオ神父さまとして来日されていたのです。

国際会議では、各国の首脳が何を言うか、

あらかじめほとんど決まっています。

けれども教皇は政治家ではありません。

私が教皇フランシスコと会うときにいつも受ける印象は、

その言葉と行動が、祈りから生まれているということです。

教皇は聖霊に導かれて動いています。

そして聖霊はいつも何か新しいことをします。

教皇フランシスコが私たちに希望を与えるのは、

彼がこの世界のリーダーとは全く違うリーダーだからです。

教皇フランシスコは、「この世界は福音の価値観で変わる」と固く信じて、

その通りに生きている人です。

(写真、文章はカトリック新聞より)

今月のパパ様カレンダーのメッセージは

「 自分の限界や弱さを知ることはよいことです。

むしろ、知らなければなりません。

しかしそれは、絶望するためではありません。

神におささげするためです。」

教皇フランシスコとしての来日は、これが最初で最後の機会になるかもしれません。

どのようなメッセージをわたしたちに語られるのか、とても楽しみです。

久留米教会からは300名近くで申し込みをします!!

教会ごとの大移動のようになるでしょう。