行事風景

『神の国』はいつ、どこに。

先週の納涼祭の記事を書いていて、『神の国』についてまた考えさせられました。

イエス様は30歳になるまで、ヨゼフ様のお仕事を手伝いながら暮らしておられました。

お生まれになった時には、「神の子、メシアだ」と有名だったはずなのに、です。

30歳になったころ、大衆を魅了した洗礼者ヨハネが現れました。

500年以上の空白ののちに現れた預言者でした。

彼は、民に罪の赦しを得るための回心を勧め、

「天の国は到来した」と述べ広めたのです。

多くの人が彼から洗礼を受け、その一人がイエス様でした。

その後、ヨハネは彼が起こした大衆運動の結果として逮捕されてしまいます。

イエス様にとって、ヨハネの逮捕は神の国が到来したしるしでした。

マルコの福音書には

「ヨハネが捕らえられた後、イエスがガリラヤへ行き、神の福音を延べ伝えて、

『時は満ち、神の国は到来した。悔い改めて福音を信じなさい』と言われた」

とあります。

イエス様はヨハネの宣教を継続したのです。

18日のごミサのルカの朗読にもありました。

「イエスのメッセージは人々に神の国を受け入れるか否かの決断を迫るので、必然的に分裂が起こる」

『神の国』とはなんなのでしょうか。

その当時の人々は神の国の到来を待っていました。

しかし、それぞれが違った考えでそれを待っていました。

神の国の到来とは、彼ら自身の努力によるものと考えられていました。

イエス様は全く反対に、

あなたがたの努力とは関係なく、神の国はもうそこにある、と言われました。

「神の国は目に見える形で来るのではない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。」

ルカ17・20~21

フランシスコ会訳の聖書の解説には

神の国はイエスと弟子たちの働きによって、

すでに「あなた方の間」に現実に存在する、解釈できる。

と書かれています。

皆が待っていたものは、すでに民の間にあったけれど、

彼らはそれを知ることも、気づくこともなかったが、

イエス様はそれを感知していました。

そして、人々の間にあった神の国の隠された現存をこそ、

彼は自分の故郷のガリラヤの貧しく、除外された人々に述べ伝え、

啓示しようとしたのです。

『神の国』

わたしたち、現代のカトリック信者は、なにを待っているのでしょうか。

あなたにとっての神の国は実現していますか?

何を信じ、何を頼みに祈りますか?

わたしたちの間にも『神の国』は現存しているはずです。

この本を神父様から頂いて読んで、納涼祭での皆さんの平和な様子を見て、

そのことをずっと考えています。

記事中の青い文字は、この本からの引用です。

改めて、イエス様の声に耳を澄ませてみたいと思います。

久留米教会の夏!

今年も納涼祭が賑やかに開催されました!

8/11は、月に一度のベトナム語のごミサでした。

その後の納涼祭にもたくさん参加してくれ、いつも静かな感じの彼らも、踊ったりして楽しそうに過ごしてくれました!

フィリピンコミュニティの方々もダンスを披露してくれ、途中から観客の信者さんも混じり一緒に踊っていました。ベトナムの子も日本のおばさまも混じって楽しそうでした。

平和を感じたひと時。

もちろん聖歌隊チェチリアも頑張りました。

そして恒例のジュゼッペ神父様の手品オンステージ。

設営の準備はベトナムのみんなも手伝ってくれていました。

女性の会のおばさま方が今巷で話題のタピオカドリンクを100円で振舞っていたり、おにぎりやお素麺の準備も。

ヨゼフ会のおじさま達がせっせとお肉や焼そばを焼いてくださり。

お手製の竹を割って作ったそうめん流しもありました。

カキ氷や、わたあめ、ヨーヨー釣り、水にうかんだオモチャのヒヨコすくい、恒例のクジ引きは青年会のみんなが仕切ってました。

今年の納涼祭は、おそらく過去最高の人出でした。

大人だけでも200人は参加してくれました。

これが、久留米教会です!

エクレシアekklēsia

わたしたちの教会共同体です。

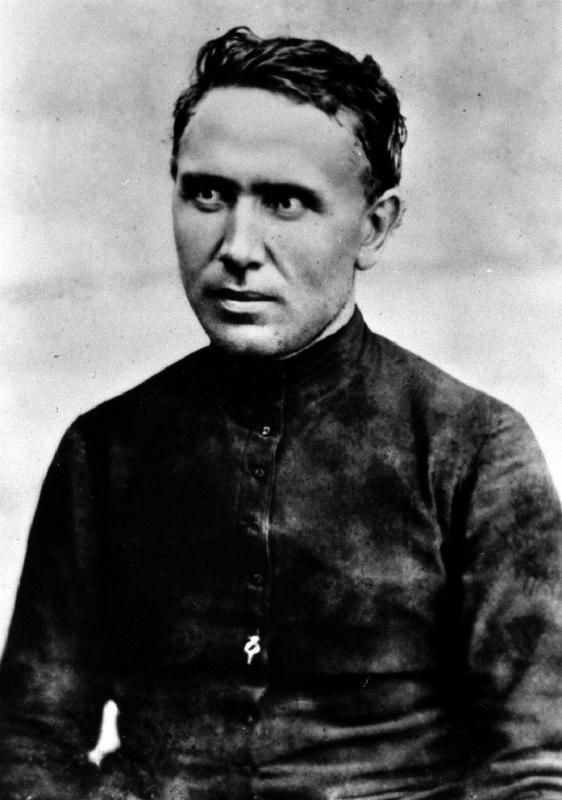

寄り添う人、ダミアン神父様

先日、ハンセン病の元患者さんたちとそのご家族の裁判のニュースが話題になっていました。

ダミアン神父様のことを思い出しました。

ダミアン神父様(1840~1889年)は、ベルギー出身の司祭で、ダミアンは修道名、

本名はヨゼフ・デ・ブーステル(Joseph de Veuster)

ハワイ王国のモロカイ島において、当時誰も顧みなかったハンセン病患者たちのケアに志願して生涯を捧げ、

自らもハンセン病に感染し、48歳の若さで亡くなられました。

聖人で、記念日は5月10日です。

ハンセン病の患者のケアをしていて、不運にも感染されたのではありません。

患者たちともっと寄り添うためには、自らも病気にならなければ、

本当の意味で彼らの苦悩を知って寄り添うことはできないのではないか、

と考えてあえて感染することを望んだ、と言われています。

手や顔に病気の兆候が現れた時、神父様は初めて患者たちに向かって

「我々ライ患者は」と言うことができた、と喜んでいたそうです。

長崎の二十六殉教者記念像などで有名な、偉大な彫刻家、舟越保武さんの作品です。

ダミアン神父様がハンセン病患者となったあとのお姿です。

ただ私はこの病醜の顔に、恐ろしい程の気高い美しさが見えてならない。

このことは私の心の中だけのことであって、人には美しく見える筈(はず)がない。

それでも私は、これを作らずにはいられなかった。

私はこの像が私の作ったものの中で、いちばん気に入っている。

https://www.christiantoday.co.jp/articles/16659/20150821/funakoshi-yasutake.htm

(彫刻の画像と舟越さんの言葉は、こちらの記事から使わせていただいています。)

聖霊の働き、プネウマ「神様の慈愛の息吹」が神父様に宿っていたのでしょう。

わたしたちが誰か助けや励ましを必要としている人に心を寄せるとき、

ダミアン神父様ほどの献身的な愛を注ぐことはできないかもしれません。

ですが、相手の立場に立ち、自分だったらどうしてほしいか、どう言ってほしいか、を

いつも考えて行動することはできます。

人にしてもらいたいと思うことを

人にもしなさい

ルカ 6・31~36

この言葉はわたしの座右の銘と思っている箇所ですが、同時に、

「人にしてほしくないことは、人にもしない」とも心がけています。

イエス様の時代の聖書

夏休みに入り、船津助祭と横山神学生が久留米に帰ってきてくれています。彼らの姿を見ると、いつもとても嬉しい気持ちになります。

宮﨑神父さまがよくおっしゃいます、「聖書を読みなさい」と。

前主任司祭の森山神父様は、「毎週日曜日のミサに聖書を持ってきてください!」とおっしゃっていました。

聖書はいつも、ダイニングに置いています。

信仰に関連した本を読むのが好きなので、気になる箇所があれば聖書を開きます。

ルネサンス期に印刷技術を発明したグーテンベルク、

彼が最初に印刷したのは聖書でした。

カトリックでは旧約聖書46巻と新約聖書27巻をまとめて「聖書」の正典としていますが、

ご存知のように、ユダヤ教では「聖書」といえば旧約(わたし達がそう呼ぶところの)のみを指しています。

そして、その旧約聖書には原本というものは存在せず、

10世紀ごろに筆写された『レニングラード写本』というものが最古の写本とされていました。

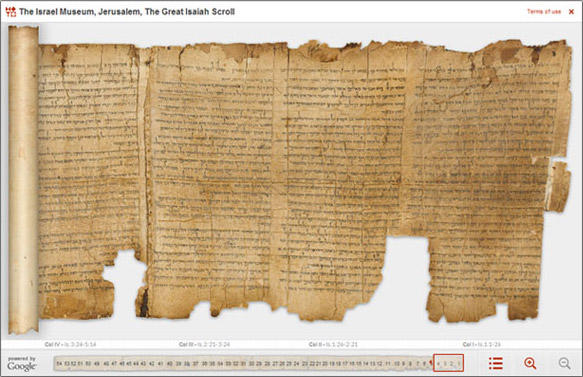

ところが、1947~1956年にかけて死海近くのクムラン洞窟で発見された旧約聖書などの宗教書は、

BC200年からAD68年ごろにかけて作られた写本だったのです!

クムラン以外から発見されたものも含め、死海文書と呼ばれる写本の断片は800以上もあります。

この写本は述べ数百人のユダヤ教エッセネ派の人々によって書かれた(諸説あり)、

との研究結果もあり、ほぼ誤字もないそうです。

その時代にこれほどの知性と能力のあった人々が祈りながら共同生活をしていたのかと思うと、

驚きを通り越し、畏敬の念しかありません。

それらはほとんどすべて、イエス様とその弟子たちが生きていた時代に、

彼らが生きていた地の近くで書き写されたものなのです。

http://dss.collections.imj.org.il/

Googleとイスラエル博物館(IMJ)が、デジタル版「死海文書」のオンライン公開をしています。

(サイトは、英語、アラビア語、スペイン語、そして中国語で読むことができます。)

写真は、イザヤ書の一部です。

子どものころから考古学に興味があったわたしにとっては、興奮の映像です。

「デジタル死海文書」は、ユダヤ・キリスト教関連の貴重な考古学的資料として著名な死海文書 (dead sea scrolls) を

高解像度カメラでスキャンし、誰でもアクセスできる形でオンライン公開するプロジェクトです。

https://japanese.engadget.com/2011/09/26/google/

もちろん、わたしもヘブライ語は読めません。

ですが、イエス様が生きていた時代に書かれた文字、

聖書の写本の筆跡を目に刻むだけでも、

4000年以上もの間受け継がれてきた信仰者たちの思いを感じることができると思います。

森山神父様に薦めていただいた、和田神父様の著書からの記事でした。

面白くて、一気に読みました。

とてもお薦めです!!

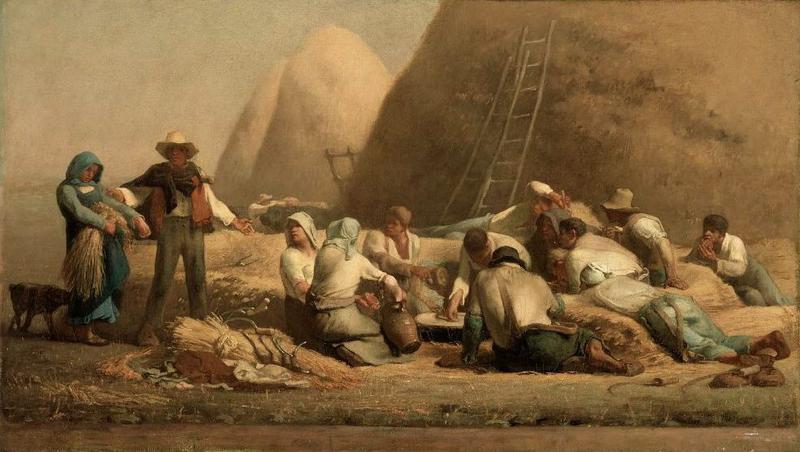

落穂拾いにみる憐れみ

ミレーの落穂拾いという絵をご存知でしょう。

刈り入れが終わった後の畑に残った麦の穂を拾い集める3人の貧しい農婦が描かれており、背景には穀物がうず高く積まれ、豊かな地主が馬に乗って監督するもとでのにぎやかな収穫風景と対比して描いている。(wikipediaより)

レビ記19・9~にはこう書かれています。

お前たちが自分の土地の刈り入れをするとき、お前は畑の隅まで刈り尽くしてはならない。

またお前の刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。

お前のぶどう畑の実を取り尽くしてならない。

お前のぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。

それらは貧しい人や他国の者のために、残して置かなければならない。

わたしはお前たちの神、主である。

去年の刈り入れの時期に、我が家の近くの田んぼの一角に、

刈り取られないまま残された束がありました。

もしかして、聖書の教えを守ってるの?!ととても気になり、

作業されている方に聞いてみました。

「特に意味はありません」と言われ、一人で笑ってしまいましたが。。。

miserere nobis

【我らをあわれみたまえ】

ミレーは同時期に、ルツ記2・6~に由来する『刈り入れ人たちの休息(ルツとボアズ)』も描いています。

レビ記19・33~

もし他国の者がお前とともに、お前たちの土地に在留するなら、その人を虐げてはならない。

お前たちのもとに在留している他国の者を、お前たちの国に生まれた者と同じようにみなし、お前自身のように愛さなければならない。

お前たちもエジプトの地において他国の者であったからである。

わたしはお前たちの神、主である。

miserere nobis

【我らをあわれみたまえ】

われらが主にあわれみを受けたように、貧しい人、他国の者をあわれみなさい。

ユダヤ教の人々は、モーセ五書のなかでも特にこのレビ記を規範としています。

モーセ五書のなかには、落穂拾いの原則、ユダヤ人がエジプトで他国の者であったことを忘れるな、という記述が何か所もあります。

ユダヤ教徒でなくても、こうした考え方を世界中の人々が心に留めているなら、難民や国境の壁といった問題は現在のようにこじれることはないのに、と思ってしまいます。