カテゴリ:その他

時代を見分ける選択

梅雨明けし、いよいよ本格的な夏がやってきました。

春先、コロナウィルスの市中感染が始まったころ、「夏になって気温が上がればウィルスは終息に向かうだろう」と報道で聞いたことがあります。

現実には、現在、第2波とも第3派とも言われる感染状況です。

わたしたちは、自分に問い続けなければなりません。

「このことに、いったいどんな意味があるのだろうか。

神様はどのようなことをわたしたちに語りかけようとしていらっしゃるのか。

この現実の中、神様はどのように生きるようにとわたしたちを招かれているのだろうか。」

イエスはまた群衆にも仰せになった、

「あなた方は雲が西に出るのを見ると、すかさず『雨になる』と言う。

果たしてそのとおりになる。

また南風が吹くと、『暑くなる』と言う。

果たしてそのとおりになる。

偽善者たち、あなた方は大地や空の模様を見分けることを知っていながら、どうして、今の時代を見分けることを知らないのか」。(ルカ11・54~56)

この部分は「時代を見分ける」というタイトルがついています。

いまのわたしたちにもスッと当てはまる教えかと思います。

コロナウィルスの感染拡大防止の対策について、評価が様々行われ(報道され)ています。

対策そのものであったり、リーダーの格付けであったり、合格点を出している(と報道されている)、または完全に成功している(と報道されている)国があるでしょうか。

見聞きする多くは、裁き、非難するものであると感じています。

つまり、わたしたちが現在情報として得ているのは、報道機関の取捨選択による「人の評価」によるところが大きいと言っても過言ではないのです。

メディアリテラシーの重要性は言うまでもなく、人の評価ではなく、自分で考えて選択することが大切です。

今日は、この時代を見分ける、今を見極めるために有益と思われるいくつかの本、文書をご紹介します。

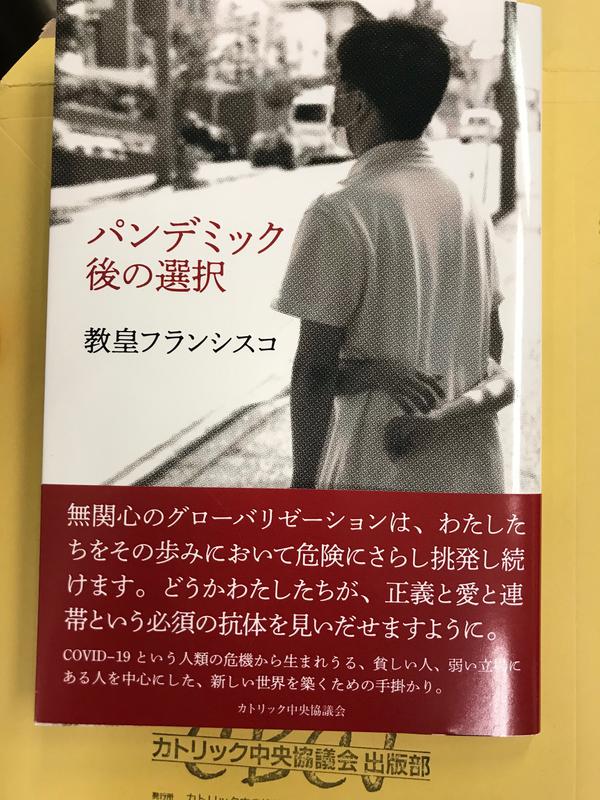

まずは、つい先日出版された、カトリック中央協議会の『パンデミック後の選択』という本です。

教皇様がこのコロナ禍において語られたいくつかの説教、書簡をまとめたものとなっています。

感染者、医療従事者へ思いを寄せられているのはもちろんですが、わたしが目に留めたのは次の一文でした。

「普段の生活を取り戻したときには、だれもが人間らしい品位ある生活を送れるよう、必要な方法や手段を提供し、国民の共通善のために精力的に働く責任を負う政治家の皆さんを、力づけたいと思います。」

このような思いやりの言葉を見聞きしたことはありませんでした。

政治家、各国のリーダーへの思いやり。

5月のロザリオの月にあたり「すべての信者に送る手紙」として出された書簡に添えられたマリアへの祈りにも、次の一文があります。

「各国の指導者を支えてください。

知恵と配慮を惜しみない心をもって、

生活に必要な物にも事欠く人々を助け、

将来への展望と連帯の責任をもって、

社会的、経済的な対策を講じることができますように。」

このウィルスは消えてなくなることはないでしょう。

わたしたちがどのように生きていくのかを「自ら選択すること」 が必要です。

そして、この現状のために「自分に何ができるのか」についても選択することについて考えてみましょう。

「こうした努力では世界は変えられないだろう、と考えてはなりません。

そうした努力は気づかれないこともしばしばですが、目には見えずとも必ず広がるであろう善を呼び出すがゆえに、社会にとっては益となります」(ラウダート・シより)

以下、あとがきの最後の一文です。

「パンデミック後の社会が、ただ単にパンデミック前に戻ることではなく、弱い人、貧しい人にいっそう寄り添う新たな世界の構築を選択できるよう、教皇の発するメッセージが、カトリック教会にとどまらず、一人でも多くの人に届けられることを願ってやみません。」

https://www.cbcj.catholic.jp/publish/pandemic/

次にご紹介するのは、最近わたしがハマって読んでいる故ヘンリ・ナウエン神父様の「いま、ここに生きる」からの一説です。

神が問われることは、「あなたはいまの時代のしるしを、あなたが悔い改め、回心するように求めるしるしとして見分けていますか」ということです。

何よりも大切なことは、兄弟姉妹の味わっている非常な苦しみにあずかって、私たちがあらゆる思い上がり、また、あらゆる裁く態度や非難する態度から解放されて、イエスの心のような柔和で謙遜な心が与えられるよう心の底から求めているか、ということです。

3つ目は、教皇庁生命アカデミーから発表された、 『パンデミック時代における人間のコミュニティ:生命の復活についての季節外れの省察』という文書です。

少し難解な文章だったのですが、わたしなりに大事だと思った点をいくつか記してみます。

◆人間家族が現実に直面している本当の問題は、道徳的な、単に戦略的ではない、連帯の意味である。それを必要としている他者への責任も含んでいる。

◆Covid-19の現象は、単なる自然の出来事ではない。

我々は自然環境への関係を再考するように要求されている。

我々は支配者や君主としてではなく、地球に執事として居住する必要がある。

◆生命の脆弱性の悲惨な証明は、それが賜であるという我々の自覚も新たにする。

◆誰もが自らの役割を果たすよう要求されている。

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/07/27/21006/

最後は、バチカン出版局から発表された、新型コロナウイルス危機をめぐるキリスト教的考察をテーマにした本『交わりと希望』です。

教皇様が序文で「パンデミック危機は、わたしたちの生活の中の幸福やキリスト教信仰の宝について考えさせ、この嵐の中で自分たちを支えるための根をどこに深く張るべきかを考察させた」と書いてあるそうです。

日本語訳が中央協議会から出るのが楽しみです。

(森山神父様、よろしくお願いいたします!)

神との信頼関係

名誉教皇ベネディクト16世の兄、ゲオルグ・ラッツィンガー師が帰天されました。

「わたしが小さな時から、兄はわたしにとって同志であるだけでなく、信頼のおける導き手でもありました。

わたしに、方向性と拠り所をはっきりと、決然とした選択をもって示してくれました。

困難な状況の時も、わたしに取るべき道をいつも示してくれました。」

これは、ベネディクト16世がゲオルグ氏についてかつて語られたおことばです。

おふたりの関係は、強固な信頼関係のうえにあったことが、このたびのいくつかの報道からもよくわかりました。

(余談ですが、映画「2人のローマ教皇」を観てからすっかりベネディクト16世を見る目が変わりました!)

サマリアの女に井戸の水を飲ませてほしい、と頼まれた時のイエス様のことが思い出されました。

多くのエピソードは、死にそうな子どもを助けてほしい、病気を癒してほしい、という人々からイエス様への働きかけであるのに対し、イエス様の方から女性に頼みごとをするというこの逸話は、大変興味深いものです。

なぜか、イエス様はこのサマリアの女を信頼して自ら話しかけます。

そして、最初はいぶかしがった彼女も少しずつ心を開き、町の人に「このひとがメシアかもしれません」とわざわざ言いに行くのです。

彼女はおそらく、自分の身の上から周囲の人々と疎遠になっていたであろうに、だから日中の暑い時間帯(他の人がいない時間)に水を汲みに行っていたであろうに、自分から町まで知らせに行ったのです。

イエス様と長い時間話したことで、彼女もイエス様を信頼し、変貌を遂げたようです。

親、兄弟姉妹、恩師、友人のなかにみなさんも、「信頼する人」がいらっしゃるかと思います。

そう書きながら、わたしにとっては誰だろう、と思いを巡らせています。

「わたしはこの人を信頼しています」

そう明確に言えることは、それだけで幸せなのかもしれません。

わたしたちの信仰は、その最たるものではないでしょうか。

『神との信頼関係』

神への揺るぎない信頼があるわたしたちの生き方

神から信頼されたわたしたちへの招きに、ときにはフワフワとしたり、寄り道をしながらも応えていく生き方。

個人的なことですが、今日7/6はわたしの母が帰天して9年目の日にあたります。

9年前のわたしは、今思い返しても恥ずかしいくらい身勝手な娘でしたが、母がわたしを信頼してくれていることは感じていました。

それにうまく応えられないことへの焦りともどかしさを抱えていました。

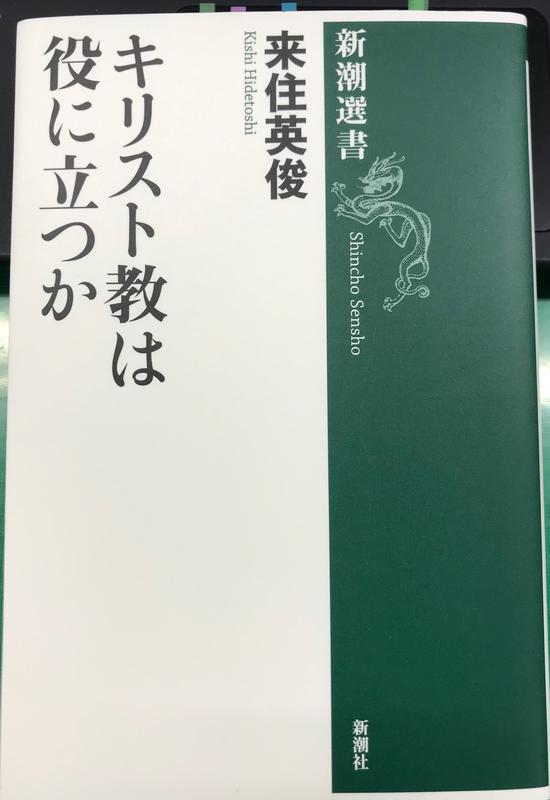

最近読んだ本の中で、ダントツにお勧めなのが、この来住英俊神父様の本です。

私は、イエス・キリストに自分の苦労や嘆きを折に触れてよく語りかけています。

くだらない悩み、くよくよした弱音もイエスがすべて受け止めてくれると感じます。

もちろんそれで生活上の苦労や悩みがなくなったわけではありませんが、イエスのおかげでフラストレーションや怒りをほとんど感じなくなりました。

キリスト教信仰は、神からの招き(呼びかけ)への応答です。

一緒に歩もうじゃないかという招きに「わかりました。そうしましょう。」と応答した。

どんなに理不尽なことを体験し、また見聞きしても、「それでも」応答し続ける人がキリスト者と呼ばれる人々です。

来住神父様の語られる、人生経験の中から織り出された生きたことばは、どれも心に深く刺さります。

お互いの信頼関係があるキリスト者として、時にはフワフワとした気持ちになってもいいのだ。

焦らなくていい、もどかしさを抱えるのも普通のことなんだ、と安心させてもらえた本でした。

苦難の捉え方

昨日は、久しぶりの宮﨑神父様のごミサに森山神父様も来てくださり、久留米教会は本当に恵まれていることを痛感した日曜日でした。

自然災害、病気、事故はいつの時代もわたしたちをふいに襲う悲劇です。

オーストラリアの森林火災はまだ燃え続けています。

新型のコロナウィルスの感染拡大はどこまで広がるのでしょうか。

交通事故の発生しない日はないのではないでしょうか。

病気治療中の知人に「お祈りしています」と言葉をかけても、それは自己満足でしかない、と感じることもあります。

そう感じたとしても、ぜひ「お祈りしています」と声をかけるか、カードに書いて送ってください。

わたしが病気をしてながく入院していたとき、

(今のように携帯でメッセージ、という時代ではなかったからですが)

励ましのカードや手紙が病室に届くのが楽しみで、とても嬉しかったことを思い出します。

「忘れていませんよ」

「あなたのためにお祈りしましたよ」

その気持ちがとても励みになったものです。

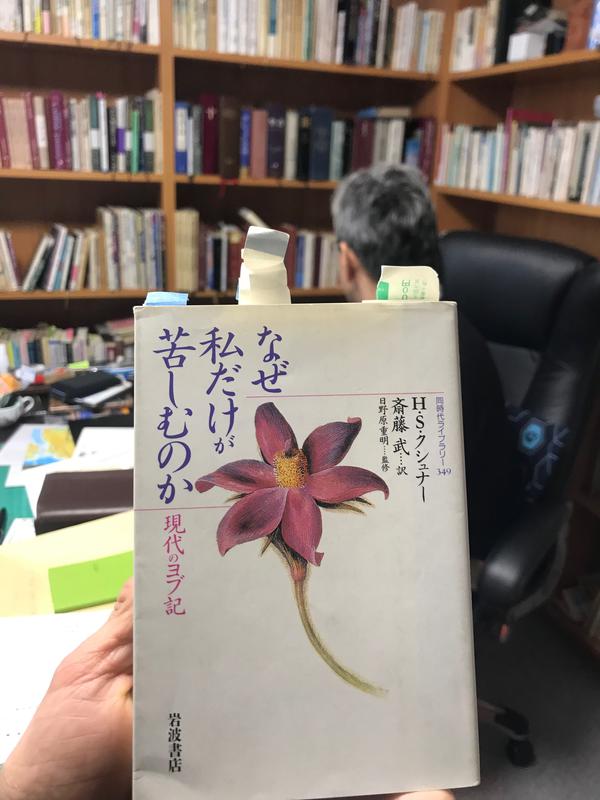

『なぜ私だけが苦しむのか』現代のヨブ記

この本を読んで、ショックを受けました。

「苦難は神様から与えられる試練だ」と信じて生きてきたわたしにとって、衝撃的な本でした。

そして同時に、わたしの『人生の書』の1冊になったのも本心です。

神のみ旨に従い、周囲の人々のために尽くして生きてきたユダヤ教のラビが、我が子に障害があるとわかり、14歳でその短い生涯を終えるまで苦悩を抱えながら育てたのちに行きついた信念が書かれています。

わたしは自分の病気がわかったとき、これは神様からのメッセージだと素直に受け止められたし、いまでは「この障害があることはわたしの長所であり、お恵みだ」と単純に思っています。

母が若くして亡くなった時は「どうしてですか?なぜこんなに早くお召しになったのですか?」と神様に文句を言い続けましたが、いまでは「病弱だった母を早くゆっくりさせてくださったのだ」と純粋に思っています。

ですが、この本の作者は、

「私に言えることは、私の信じる神は、このような病気を与える方ではないし、奇跡的治療法を隠し持っているのでもない、ということだけです。

そうではなく、不滅の精神を弱く傷つきやすい肉体に宿して生きていくしかないこの世界で、自分の責任でない不公平によって苦難にさいなまれている人、死の恐怖におののいている人に、私の信じる神は強さと勇気を与えてくださるのです。」

「私たちにできることは、なぜこんなことが起こったのか?という問いを超えて立ち上がり、こうなった今、私はどうすればよいのか?と問いはじめることなのです。」

災害、病気、事故などで苦難のなかにある人に、「神様は乗り越えられる苦難しかお与えになりませんよ」といった安易な言葉をかけることも、作者は「酷である」と言います。

自らと神との関係において与えられた苦難や試練を乗り越える、という根本的な考え方は同じですが、そもそもそれらは神が与えたものではない、というのです。

その時、お前の光は暁のように輝き出で、

お前の癒やしは速やかに生じる。

お前の正しさがお前の先を行き、

主の栄光が背後の守りとなる。

その時、お前が呼べば、主は応え、

叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

もし、お前の中から軛を除き、

指をさすことや中傷をせず、

飢える者のために尽くし、

虐げられる者の必要を満たすなら、

お前の光は闇の中に輝き出で、

お前の暗闇は真昼のようになる。

イザヤ58・8~10

軛、闇をどう捉えるのか。

どこに光が見いだせるか。

神と自分との関係を見直すために、先人たちがそうしていたように、わたしたちも問い続ける問題なのでしょう。

信仰とは、神と自分自身との関りを追求し続けることです。

答えは自分でみつけるのです。

最後に、この本に紹介されていた、アウシュビッツからの生還者のことばを記しておきます。

「ナチの行ったことのために、私は神に近づいたわけでも遠ざかったわけでもない。

神にはその責任はないのだ。

私たちこそ、私たちの人生について神に責任を負っているのだ。

私たちは短い人生の日々、あるいは長い人生の日々を神に負うているのだ。」

誰に、どう祈るか。

「祈る」という行為は、とくに「こうあるべき」というスタイルの定義はなく、

自然に、いつでも、どこででも、心を神様に明け渡して静かに耳を澄ます。

わたしは、そういう風に祈っていた母の姿と、

代母をしてくださったシスターからの教えで、

これまでずっとそう考えています。

お御堂で、一人静かに祈りを捧げる人の姿は本当に美しいと思います。

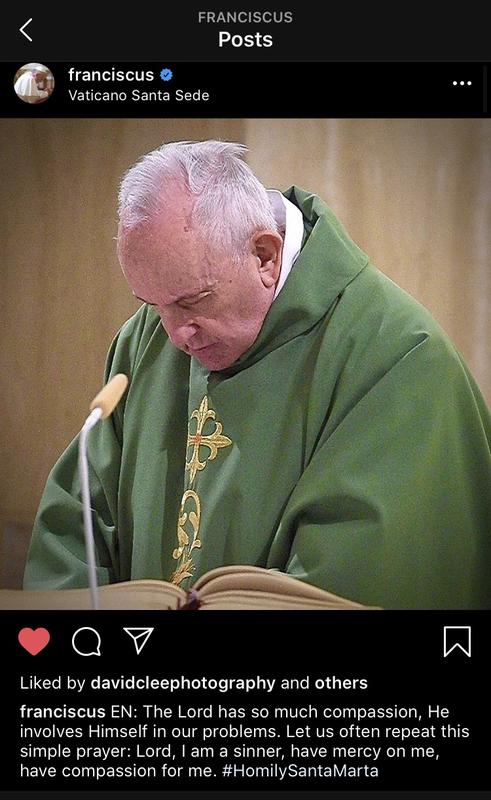

パパ様は現代の教皇様らしく、さまざまな形でわたしたちにメッセージを発信されています。

もちろん、側近のどなたかが担当されているのでしょうが、

ツイッターとインスタグラムを活用して、わたしたちに毎日、そのお姿とお考え、祈りについて教えてくださいます。

このお姿、美しいと思いませんか?!

The Lord has so much compassion,He involves Himself in our problems.

Let us often repeat this simple prayer: Lord,I am a sinner,have mercy on me,have compassion for me.

主はとてもいつくしみ深いかたなので、わたしたちが抱える問題に関わってくださいます。

ですから、次の簡単な祈りを、何度も繰り返し唱えましょう。

「主よ、罪深いわたしをあわれみ、いつくしんでください」

In worship, we make it possible for the Lord to transform us by His love, to kindle light amid our darkness, to grant us strength in weakness and courage amid trials.

賛美の祈りをささげることで、主の愛によって、わたしたちは変えられていきます。

私たちが直面する暗闇の中に光を灯し、弱さの中に力を与え、

そして苦難の中に勇気を与えてくださるからです。

「願い事」と「祈り」は別物であると同時に、

わたしたちが一般的な祈りとして、神様に「お願い」をするのはごく普通のことです。

願い事をするための「祈り」という言葉は、ラテン語のPRECARIA(願い)に由来するもので、

神に語り掛けるORATIO(祈祷)とは別に、12世紀のヨーロッパで「願い事としての祈り」として広まったと言われています。

「畏れ敬うべき神」への祈りではなく、ひたすら救いを求めてすがる対象としてのマリア様への祈りが一般的になったからだそうです。

確かに、神様には感謝の祈りをし、マリア様には「お願いします」とつい甘えてしまいます。

パパ様ツイッターに、その正解を見つけました!

Worship means going to Jesus without a list of petitions, but with one request alone: to abide with Him.

In worship, we allow Jesus to heal and change us.

賛美の祈りとは、多くの願い事を持たず、ただ「主とともにいたい」と願って、イエスのもとへ行くことです。

そして、賛美の祈りをささげるなかで、イエスにわたしたちをいやし、変えていただくことなのです。

心に刻んでおきたい、神様への祈り方です。

人生を支える言葉との出会い

フランシスコ教皇の紋章のモットー

“Miserando atque eligendo” (憐れみ、そして選ばれた)

選ばれたとはいえ、聖書には「憐れみ、」という言葉はありません。

イエスはさらに進み、マタイという人が収税所に座っているのをご覧になり、呼びかけられた。

「わたしに従いなさい」。すると、彼は立ち上がってイエスに従った。

マタイ9・9

この紋章の言葉は、聖ベーダ・ヴェネラビリスの説教の言葉から取られているそうです。

聖ベーダは、七世紀末から八世紀初めにかけてのイングランドの碩学の司祭で、

ギリシャ・ローマの古典を駆使し、天文学、物理、数学、音楽、哲学、修辞学、医学の文献に通じ、百科全書のような人でした。

聖べーダは聖書解釈の業績でも知られていて、使徒マタイの召命のエピソードについて、イエスがただ「私に従いなさい」とひとこと言ってマタイが職場を離れてついていった、というシーンを、「イエスは徴税人(マタイ)を見つめ、『憐れみ、そして選ばれ』、わたしについてきなさいと言った」と解釈して表現したのです。

(竹下節子さんのブログより参考)

カラバッジョ「マタイの召命」

フランシスコ教皇は17歳の年の聖マタイの祝日にこの言葉に出会ったのだとか。

聖書に限らず、人生において大切に思える言葉との出会いをされたという方は多いのではないでしょうか。

第二バチカン公会議の教会憲章11にはこうあります。

「すべてのキリスト信者は、どのような生活条件と身分にあっても、

各自自分の道において父自身が完全に持っている聖性に達するよう主から招かれている。」

使徒的勧告「キリストは生きている」にパパ様が書いていらっしゃいます。

248

「召命」という語は、神からの呼びかけとして、幅広い意味で解しうるものです。

それは、命への招きも、ご自分との友情への招きも、聖性への招きも含む、さまざまなものを意味します。

これは貴重なものです。

わたしたちの生涯全体を、わたしたちを愛してくださる神の真正面に据え、

意味のない混沌の産物であるものなど何もないこと、

すべてのものが、わたしたちのために素晴らしい計画を用意してくださる主にこたえる道へと組み込まれるはずであると、わたしたちに理解させてくれるからです。

この2つは、今のわたしにとって、暗記して毎日復唱したいくらいの言葉です。

10日の聖書朗読にも、心が揺さぶられました。

どうか、わたしたちの主イエス・キリストご自身と、わたしたちを愛し、

永遠の励ましと素晴らしい希望を、恵みとして与えてくださったわたしたちの父である神が、

あなた方が善い業に励み、善い言葉を語るときいつも、あなた方の心を励まし、強めてくださいますように。

2テサロニケ2・16~17

今月は死者の月です。

各々、身近な大切な方が神様の下で過ごされているでしょう。

わたしは、特に母が、地上のわたしたちと神様とのとりなしをしてくれているので、

こうして素晴らしい言葉や教会の人々との出会いの恵みが与えられている、と信じています。

死者のために祈りましょう。