カテゴリ:その他

暑さを乗りきる術

先週の久留米は、毎日体感気温が40度近かったですね!

日曜日の雨で、暑さが少し落ち着いてくれて助かります。

.

この夏の間、立ち止まって休むことを覚えましょう。

携帯電話の電源を切って、他者の目をしっかりと見ましょう。

沈黙の時を持ち、自然を観想し、そして神との対話のうちに生まれ変わりましょう。

(マルコ6・30-34参照)

During summer time, let us learn how to take a break, turn off the mobile phone to gaze into the eyes of others, cultivate silence, contemplate nature, regenerate ourselves in dialogue with God.

2021/7/19教皇フランシスコ twitterより

このTwitterのメッセージ、ものすごく心に染みました。

2年前の8月、イスラエルに巡礼に行きました。

「暑い」という言葉では語れない日差しだったこと、生涯忘れられません。

標高400メートルほど(ただし、立地がマイナス400メートルの死海の西側)のマサダ遺跡の気温は、携帯の温度計で46度でした。

久留米の猛暑は湿度も高いため、家事などで汗をかくと肌がべたつき、不快な感じがしますが、イスラエルはカラッカラの乾燥状態なので、汗が流れながら蒸発します。

毎日一万歩くらい歩いて旅を続けながらいつも思っていたのは、「この気候をイスラエルの人々、イエス様たちも暮らしていたんだ」と言うことでした。

そう思いながら歩くと、意外と頑張れたのです。

暑い

きつい

そう思うのをできるだけ控え、なんのために歩いているのか、何をしにここに来ているのか、そのことに集中するように努めました。

皆さんと同じようには行動できないこともありましたので、無理をせずに時には立ち止まり、一人で立ちすくんで沈黙の時間を持つこともありました。

冒頭にご紹介した、パパ様ツイッターのおことば、手帳に書いていて毎日読んでいます。

☆ 立ち止まって休む

☆ 他者の目を見る

☆ 沈黙の時を持つ

何かせわしなく過ごしていると難しいことのように感じるかもしれませんが、どれも簡単にできることです。

わたしは6月から膝を痛めていて、歩くのも椅子から立ち上がるのも辛い日々が続いていました。

「パウロみたいにとげが与えられたんだわ。

何か思いあがってることはないか、よく考えてみよう!」

そう思って、このところずっと割とよく立ち止まり、沈黙の時間を持つようにしています。

「暑い、暑い」と口にしてバタバタしていると、余計に暑くなる気がしませんか?

立ち止まって、少しだけ沈黙を保ってみると、目に見える景色も聞こえてくる蝉の音色も違ったものに感じます。

今年の夏も、これからが本番です。

暑さに負けず、乗り切って元気に暮らすために、パパ様のこのメッセージを心に留めてみませんか?

感謝の気持ち

東京オリンピック・パラリンピックが始まりました。

ようやく実現しました!

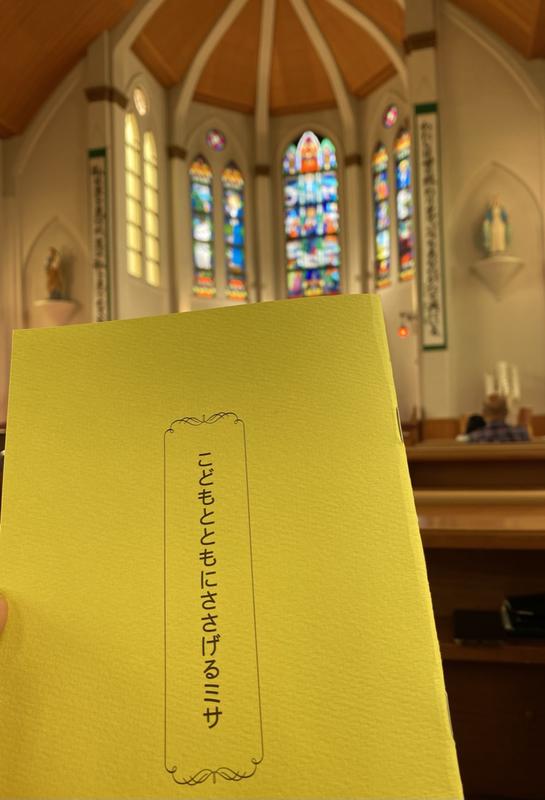

久留米教会の「こどもとともにささげるミサ」もようやく実現しました。

式次第の順番は変わりませんが、多少言葉遣いが平易になっています。

来月からも毎月第4日曜日に予定されています。

.

いつの大会でも、開会式は一番の楽しみで見ています。

今回の式典も本当に素晴らしかったと思います。

久留米教会とは全く関係ありませんが(いつもですが。。。)、そして式典のテーマがどのようなものだったのかは存じませんが、わたしは式典の中の至るところに「感謝の気持ち」を感じ、胸が熱くなりました。

前日までハプニングやスキャンダラスな出来事が数多くあり、世論も(報道されている限りでは)盛り上がっていたとは言い難い、大変困難な状況でした。

それでも、オリパラの誘致から今日まで、どれほどの方々がご尽力されたか。

どれほどの方々が影で動かれ、矢面に立ち、携わられたか。

世界的に活躍されているアーティストの皆さんと並んで、エッセンシャルワーカーと呼ばれる方々がたくさん出演者として登場されていました。

そうした全ての皆さんに「ありがとう!」と心から感じることができる開会式でした。

そして、演出の随所に「ありがとう!」と世界中の方々にメッセージを発しているのを感じました。

.

あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、思いやりの心、親切、へりくだり、優しさ、広い心を身にまといなさい。

互いに耐え忍び、誰かに不満があったとしても、互いに心から赦しあいなさい。

主があなた方を心から赦してくださったように、あなた方もそうしなさい。

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

感謝の人となりなさい。

キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。

言葉にしろ、行いにしろ、何かをする時は、主イエスを通して父である神に感謝しつつ、すべてを主イエスの名において行いなさい。

(コロサイ3・12〜17)

.

「どんなことにも感謝しなさい」と1テサロニケにもあるように、わたしたちキリスト者の信仰の基盤は「愛」「感謝」なのです。

人や物事の粗探しをする風潮がはびこっている現在だからこそ、私たちは「愛」と「感謝」の信仰を実践すべきなのではないでしょうか。

7月25日は、新しく制定された「祖父母と高齢者のための世界祈願日」でした。

84歳の教皇様は「 主は永遠であり、決して引退なさいません。決してです。」とメッセージの中で述べられています。

「兄弟愛と社会的友愛を持って明日の世界を、嵐の後にわたしたちと子どもと孫とが生きる社会を築くには、あなたが必要です。」

高齢の方々、もちろん、自分の親だけではなく地域社会の先輩方への敬意と感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

賛美と感謝

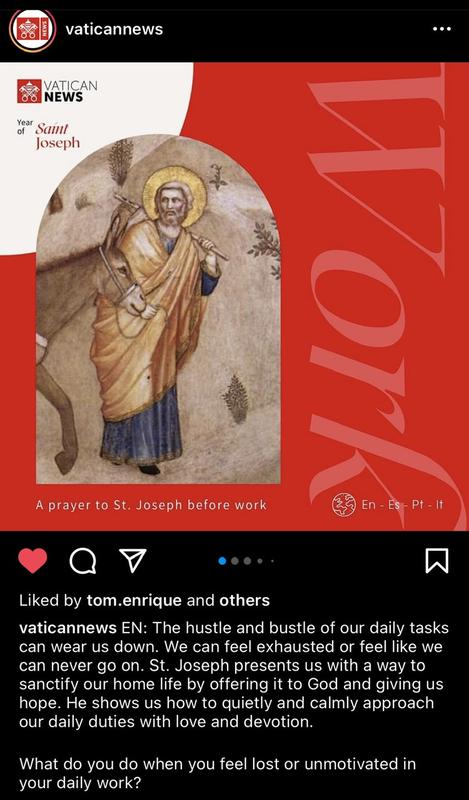

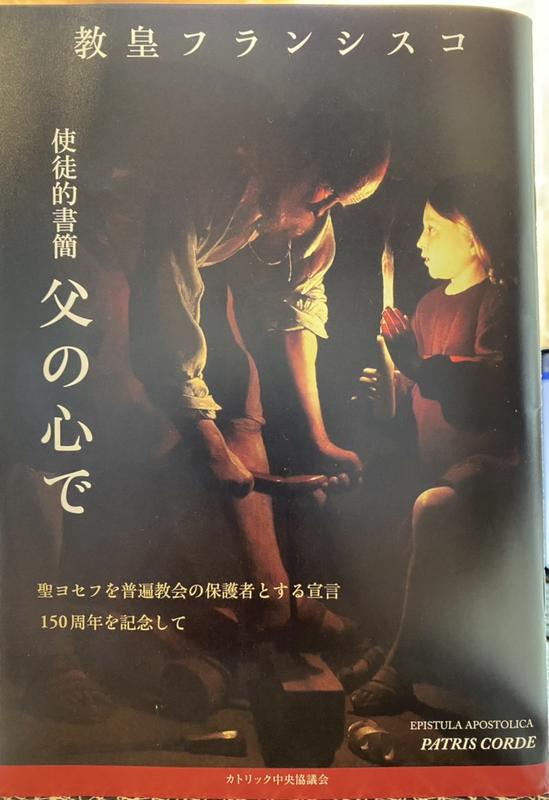

今は絶賛「ヨセフ年」の真っ最中ということ、覚えていらっしゃいますか?

昨年の聖マリアの祝日(12/8)から今年の12/8まで、各信者は聖ヨセフの模範に倣うことで信仰生活を深めるよう、この特別年が定められています。

.

毎日の生活に疲れたとき、あなたはどうやってモチベーションを高めていますか?

ヨセフ様は、穏やかな献身的な愛情を持って日常生活を神へ捧げることで、日々の一見つまらないことでも喜びに変えられました。

以前もご紹介した、教皇フランシスコの新しい使徒的書簡「父の心で」にはこうあります。

ヨセフの喜びは、自己犠牲の論理にではなく、自分贈与の論理にあるのです。

この人には、わだかまりはいっさいなく、信頼だけがあります。

その徹底した口数の少なさは、不満ではなく、信頼を表す具体的な姿勢です。

コロナ禍でなくとも、単調な日常生活に不満やストレスを感じるのは仕方のないことです。

ヨセフ様のように、とはなかなかいきませんが、日常の小さなことに喜びを見出すことはそう難しいことではありません。

家事は家族のための犠牲ではなく、家族とともに心地よく暮らすため、ですよね?

仕事は仕方なく行うことではなく、与えられた役割を果たすことだと思います。

先週から、毎週日曜のミサの後に全員で教会の内外の清掃を行うようになりました。

先月までは「義務」として参加を呼びかけていて、結局いつも同じような数名のメンバーしか集まっていなかったのが事実です。

ところが今月から「一緒にやりましょう」と呼びかけたところ、大勢の方が気持ちよく、当たり前のこととして掃除を行うようになったのです。

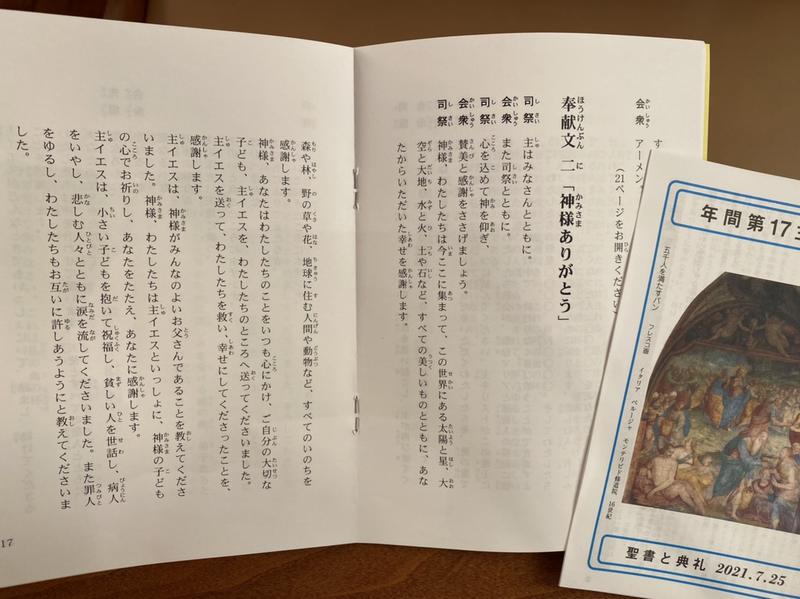

「賛美と感謝を捧げましょう」

そうごミサで歌っていたのを覚えていますか?

(歌いたい!聖歌を大きな声で歌いたいです!!)

賛美とはどういう意味を持つのか。

神に犠牲として賛美をささげよ。

いと高き者に誓いを果たせ。

悩みの日にわたしを呼べ。

わたしはお前を救い、お前はわたしをたたえる。

(詩編50・14〜15 フランシスコ会訳)

告白を神へのいけにえとしてささげ、

いと高き神に満願の捧げ物をせよ。

それから、わたしを呼ぶが良い。

苦難の日、わたしはお前を救おう。

(同 新共同訳)

賛美、つまり告白とは、罪を神の前に告白し、いかに神がわたしたちを気にかけてくださっているかを讃えることです。

単に、告解して罪を許してもらうことではなく、神への信頼、神から信頼された人として生かされていることへの感謝を表すことではないでしょうか。

昨日の清掃風景が当たり前の日常となることが嬉しく、神父様に「こうして良かったですね!」とお話ししたら、「掃除だけでなく、新しいコミュニケーションの場にもなるだろう。」と

小さな喜びを見つけた日曜日でした。

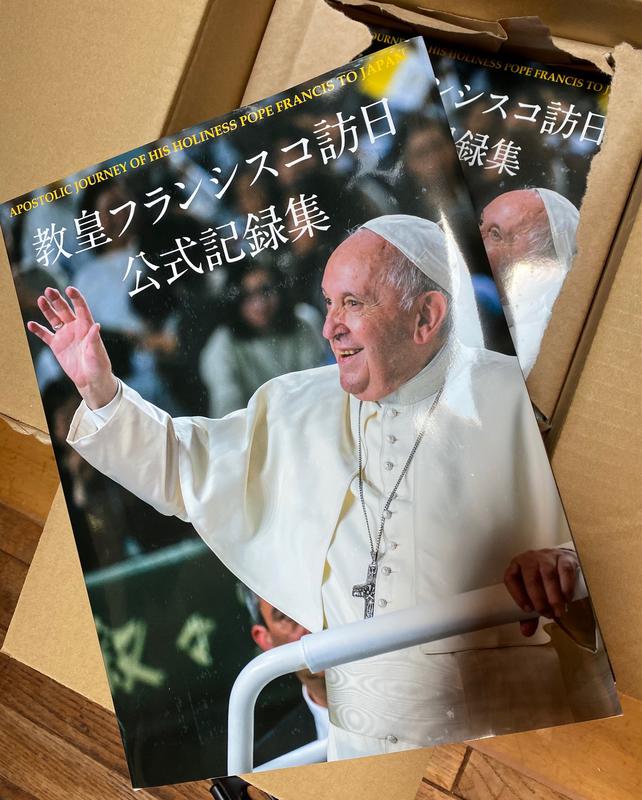

あの日の誓い

教皇様が日本に来てくださり、長崎でごミサに与った2019年11月24日のことは皆様もいまだ鮮明な記憶として残っているでしょう。

.

現在のコロナ禍においては信じられないような密集具合です。

当日の長崎県営スタジアムには3万人の信徒が集まり、パパ様のお姿に熱狂しました。

COVID19という正式名称は、コロナウィルス感染症2019の略です。

つまり、2019年のこの教皇様の来日の際にはもうウィルスがまん延を始めていたのです。

事実、このタイと日本への旅の後は教皇様は外国訪問を控えられ、2021年3月のイラク訪問が久しぶりの旅となりました。

このパパ様の訪日の目的として日本の司教団が意図していたのは次のポイントでした。

◆被爆地からの平和メッセージ

◆東日本大震災の被災者へのことば

◆若者へのメッセージ

◆諸宗教対話

◆福音宣教への鼓舞

これらのことが挙げられていました。

メインテーマとして掲げられたことば「すべてのいのちを守るため」は、回勅『ラウダート・シ』の中の祈りの言葉から引用されました。

すべてのいのちを守るために、人間一人ひとりの尊厳を守ることと同時に、環境も大切にしなければならないという教皇様のお考えを表していると思います。

現在のウィルスのパンデミックは、環境破壊の影響にも起因しているのかもしれません。

2016年に日本でも販売されたこの回勅で教皇様が警鐘を鳴らしていた問題の結果とも考えられます。

わたしたち皆がともに暮らす家である地球は、身勝手な人間の暮らしによって蹂躙されています。

その苦しみが未知のウィルスとなってカタチとなり湧きあがり、瞬く間に広まり、皮肉にも「わたしたちの暮らす星はひとつ」であることを今さらのように思い知らされています。

ウィルスの脅威は、経済、環境、他国との関係といった多くの問題、これまでも世界が抱えていた問題をより大きな規模でわたしたちに突きつける結果となっています。

教皇様の来日を単なる思い出、スーパースターを生で目撃したあの日、といった記憶で眠らせていませんか?

あの日、わたしたち信徒は誓ったはずです。

キリスト者としての自分の使命を、各々が様々な形で心に浮かべていたはずです。

わたしの誓いは、少しずつですが、努力して継続しています。

中央協議会から、訪日公式記録集が発行されました。

大人買い(箱買い)しました。

あの日の誓いを思い起こすためにも最適なツールです。

なのよりも、全く聞き取れなかったスペイン語でのお説教や、全日程の中で各所でお話になったこと全てが翻訳されて掲載されていますので、ゆっくりとパパ様のお話を読むことができます。

ぜひこの機会に、1年半前の記憶を呼び覚まし、あの日のパパ様への誓いをさらに強い決意としてみませんか?

教皇フランシスコ、長崎へ。(2019.11.25の記事)

http://www.kurume-catholic.jp/blogs/blog_entries/view/11/763b7816f574e7f187df6ce9701066d2?frame_id=16

互いを認め合う世界

台湾へのワクチン提供に関する一連のニュース、涙が出ました。

純粋なお互いへの思いやりだと信じたいと思います。ワクチン外交などという報道もありましたが、、、。

宗教間、人種間の対立が世界各地で長い間続いています。

わたしはよくNetfrixで外国のドラマを観ますが、偶然なのか現在の世界情勢を鑑みた意図で配信が多いのか、最近よくイスラエル発のドラマが目に留まります。

イスラエルが製作しているので仕方ありませんが、例えばイラクへの諜報活動が正当性をもって描かれていたり、ハマスが起こす終わりのないテロへの闘いであったり、ハラハラドキドキで(誤解を恐れず書くと)面白いドラマばかりです。

ですが、ハリウッドのありえない設定のアクション映画と違い、おそらくかなり現実に近いストーリーばかりでしょう。

除酵祭の第一日、すなわち過越の小羊を屠る日、弟子たちがイエスに、「過越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。

そこで、イエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。

「都へ行きなさい。すると、水がめを運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入って行く家の主人にはこう言いなさい。

『先生が、「弟子たちと一緒に過越の食事をするわたしの部屋はどこか」と言っています。』すると、席が整って用意のできた二階の広間を見せてくれるから、そこにわたしたちのために準備をしておきなさい。」

弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われたとおりだったので、過越の食事を準備した。

一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。「取りなさい。これはわたしの体である。」また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして、イエスは言われた。「これは、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である。

はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ぶどうの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。」一同は賛美の歌をうたってから、オリーブ山へ出かけた。

(マルコ14・12~16,22~26)

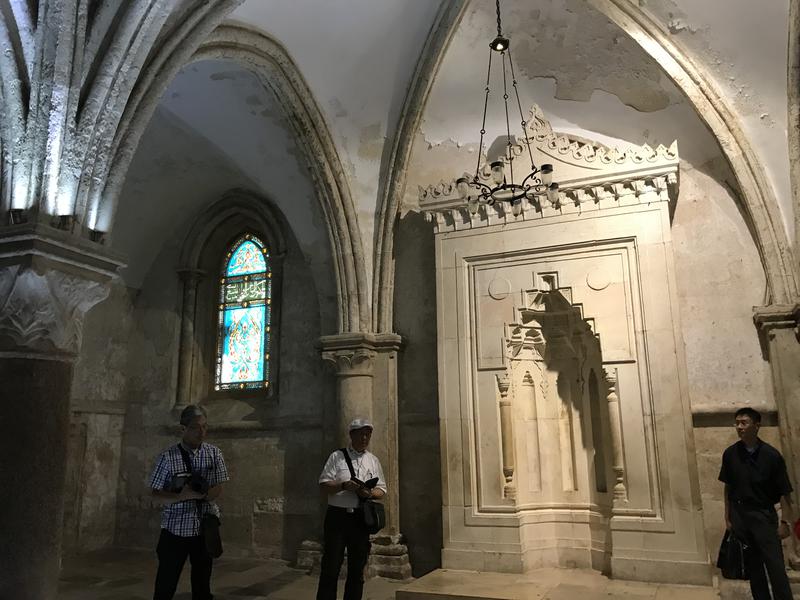

オリーブ山の上から見たエルサレムの神殿です。

建物は違ったとしても、山から神殿を望む眺望はイエス様が目にされた様子と同じはずです。

キリスト教徒がイエス様が過ごされたとして大切に考えているオリーブ山は、ユダヤ教徒にとっても最後の審判の日に神が現れ、死者がよみがえる場所とされている聖地です。

左に並んでいる石棺はユダヤ教徒の墓で、右奥に見えるのはイスラム教のドームです。

ここがその場所であると言われている最後の晩餐の部屋の南側の壁には、イスラム教の聖地・メッカの方角を示すミハブ(Mihrab)があります。

(上の写真の壁の窪み)

ユダヤ教の聖地のひとつに数えられているダビデ王の墓(King David's Tomb)の上の階にあります。

(下の写真がその墓。ユダヤ教の聖地なので、男性はキッパか帽子、女性はスカーフで頭を覆う必要がありました。)

実際には十字軍の時代に再建された部屋ですが、わたしたちキリスト教の信者が聖地だと思っている建物は、ユダヤ教徒にとってもイスラム教徒にとってもそれぞれの重要な意味が交差する聖なる場所なのです。

同じようなことは聖書のあちこちに見ることができます。

例えば、フランシスコ会訳の聖書のコヘレトの解説を抜粋してみると。

「古代ユダヤ教とキリスト教の伝承は、ソロモン王を著者としてきた。今日では、彼の時代のものではなく偽名を用いて書いたものと考えられている。

本書が書かれたのは、前250年から前200年までの間である。パレスチナの植物やエルサレムの街と神殿の描写からして、パレスチナで書かれたと考えられる。」

パレスチナという国は現在の世界地図にはありません。

イスラエルの中では、パレスチナ自治区は壁で覆われています。

バベルの塔を建設しようとしてバラバラの言葉で世界に散らされることになった 人間は、もう一つになることはできないのでしょうか。

ひとつの聖地を奪い合い、歴史的対立を繰り返しています。

この人間の争いに終わりはあるのでしょうか。

イスラエル、とくにエルサレムの城壁で囲まれた旧市街は3つの宗教の聖地という意味で大変貴重な存在です。

互いを認め、互いの宗教を尊重してきたからこそ世界中から人々が安心して巡礼に訪れていたのです。

イスラエルが世界平和の象徴となることができれば互いを認め合う世界が実現するかもしれない、というのは単純すぎる夢ですが、巡礼で訪れたものの願いです。