カテゴリ:その他

この道を歩む

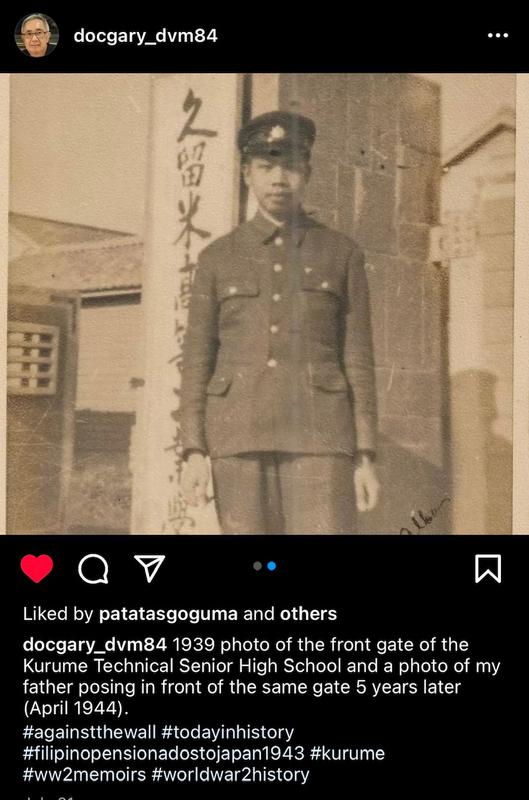

フランシスコ教皇の病状について、先週は「午前中は治療を受けられ、午後は個室に付属した礼拝堂で祈り、聖体を拝領された。そして仕事上の作業に専念された。」という表現が続いていましたが、週末には人工呼吸器を装着されるまでに病状が進行しました。

山火事が広範囲で発生した岩手県大船渡市だけでなく、山梨県大月市、静岡県函南町でも山で火災が起き、甚大な被害が広がっています。

教皇様のためには「苦しみを少しでも早く取り除いてください」、山火事のことについては「地域の人々の不安を少しでも早く取り除いてください」と祈り続けています。

祈りの力を信じたい。

・・・・・・・・・・・・・

わたしとてみなと同じく死すべき者である。

土で形づくられた最初の人の子孫であり生まれ出で、同じ空気を吸い、同じ土の上に生み落とされ、みなと同じ産声をあげ、産着と心遣いに包まれて育てられた。

王の中でも、これと異なる出生の初めをもつ者はいない。

すべての人にとって命への入り口は一つであり、出口もただ一つである。

(知恵の書7・1〜6)

知恵の書は、紀元前2世紀ごろにエジプトで書かれた書である、とされています。

ユダヤ教徒、キリスト教のプロテスタントでは正典とは見なされていませんが、カトリックでは典礼にもたびたび用いられ、大切にされています。

「同じ土の上に生み落とされ」とは、誰が生まれ落ちても土のほうでは同じように感じる、という意味だとフランシスコ会訳聖書の注釈に書いてあります。

同じような産声をあげ、産着を着せられ、親だけでなく祖父母や兄妹などの心遣いに包まれて育つ子どもは、生まれた時はみな愛され、幸せな存在であってほしい。

そう、強く思います。

先日の教会委員会で「子どもたちが教会に来るようにするにはどうしたらよいか」という議題がありました。

結論は一つです。

家族が連れてくるしかないのです。

成人洗礼の信者は自らの意思で教会に行きますが、幼児洗礼の子どもたちの信仰は、ある程度の年齢までは親(家族)が導かなければならない、それは義務とも言えるのではないでしょうか。

アレクサンドリア生まれのアポロというユダヤ人が、エフェソにやって来た。

彼は雄弁家で、聖書に精通していた。この人は、主の道の教えを受け、霊に燃えて、イエスのことについて詳しく語り、かつ教えていた。

このアポロは、会堂で、大胆に語り始めた。それを聞いていたプリスキラとアキラは、彼を招き入れて、神の道をさらに正確に説明した。

アポロは神の恵みによってすでに信仰に入っていた人々の大きな助けとなった。

(使徒言行録18・24〜27)

アポロは、パウロの宣教を助けた大切な人物だと教わりました。

わたしたちがこの道、「主の道・神の道」=「キリスト教の信仰」を成熟させていくためには、助けてくれる人の存在が欠かせません。

わたしのために祈ってくれる人の存在、とも言えるでしょう。

「子どもたちが家族に連れられて教会に来てくれますように」という祈りは、なくてはならないものです。

昨日のごミサでは3人の男の子が侍者を務めてくれました。

侍者になりたい、と立候補してくれている子どもが数名いる、と聞いています。

ですが、ミサに与っている子どもの姿はほとんどありません。

しっかり腰を据え、またどっしり構え、絶えず主の業に励みなさい。

主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。

(1コリント15・58)

先日、ある方が「教会に行くと信徒の皆さんがなんとなく微笑をたたえている、という姿がいい教会だと感じます」とおっしゃいました。

子どもたちにとっても、同じです。

主の道を歩む大人がその姿を見せること、良いものを入れた心の倉から良いものを出す(ルカ6・45)生き方をいつも心がけること。

子どもが来ない、と諦めずに、次世代の子どもたちのために教会=木の手入れの上手下手は実で分かる(シラ27・6)ことを肝に銘じ、手入れを怠らないようにしたいものです。

傲慢という自由

受験生の合格発表の様子をニュースで見ました。

姪はネットで発表を確認しているので、てっきりそれが主流かと思っていましたが、西南学院大学の発表はキャンパスの掲示板に合格者の番号が張り出されていました。

飛び上がったり泣いたりして喜びを表している受験生の姿、微笑ましくて。

わたしの合格発表は、郵送されるのが待ちきれなくて、東京にいる知人に大学まで見に行ってもらったことを思い出しました。

努力の成果を素直に喜べたあの頃が懐かしい。

毎日の聖書朗読の箇所、21日金曜日にはバベルの塔のくだりが読まれました。

この箇所は単に、人間の傲慢さと神の怒りが書かれている、と思っていました。

全地は同じ発音同じ言葉を用いていた。

東のほうから移り住んでいるうちに、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住みついた。

彼らは互いに言った、「さあ、煉瓦を造ってよく焼こう」。

彼らは石の代わりに煉瓦を、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。

(創世記11・1~3)

改めて、当時(紀元前3000年くらい?)の技術革新には驚きます。

フランシスコ会訳聖書の解説には、このように書かれています。

創世記の第一部は人類の起源を述べると同時に、人類に対する神の摂理を示している。

この型は歴史を通じて繰り返されることになる。

この型の循環は神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救いである。

この型は創世記全体を通じて展開され、イスラエル人がエジプトにおける奴隷の状態から解放される出エジプトの出来事の前置きともなっている。

第一部が現代的な意味において「歴史」として格付けられないことは確かであるが、神話でもないことも確かである。

主は人の子らが建てた町と塔を見るために降ってこられた。

そして主は仰せになった、「見よ、彼らはみな同じ言葉を持つ一つの民である。これは彼らの業の初めにすぎない。これからも彼らが行うと思うことで、成し遂げられないものはないであろう。さあ、われわれは降りていって、あそこで彼らの言葉を乱し、互いの言葉が分からなくなるようにしよう」。

(11・5~6)

「神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救い」という循環は歴史を通じて繰り返される、という解説には深く頷かされます。

善き者として造られた人間は自由意志で神に背き、罪を繰り返し、それでも見捨てない神、という循環です。

先日観に行った歌舞伎のストーリーは、簡単に書くと次のような感じです。

戦場で兵士の死体から金品を盗んで生計を立てていた主人公ライは、朧の森の精霊たちに「なんでも願いを叶えてやろう」と持ち掛けられます。

「王になりたい」というライに、「お前の命と引き換えに叶えてやる」と精霊たちが答え、ライは悪事の限りを尽くして王に上り詰めますが、、、。

人間の欲、傲慢さがこれでもか、と盛り込まれた演目です。

主人公は自分だけを信じていて、他者はあくまでも利用価値のある存在としてしか見ていません。

18歳の頃の自分には、傲慢さはなかったように思います。

神様に顔向けできないような罪も犯してはいませんでした。

信じられる対象(それは友人であり、カトリックの信仰であり)が次第に確立されていく過程、大人になるにしたがって少しづつ傲慢さを蓄えてしまったように感じています。

生活の知恵が増すに伴って、上へ上へと欲望を増していったバベルの人々のように。

人が信仰を持つようになるのは神様の働きかけによるものか、それとも人の自由意思によるものなのか、というキリスト教神学の「恩寵論」について、読んでいる本で知りました。

古代の教父たちは、神に似せて創られた人間の力を強調し、恩寵のみではなく、自由意志に基づく善の選択を説いています。

一方で、宗教改革をおこなったルターは「恩寵のみ」を力説し、人間の救済には神の働きしか作用しない、としました。

そしてトマス・アクィナスは、「恩寵と自由意志」がともに働くことで、神と人間の深い協働関係が構築されていくという立場でした。

トマスの研究で知られる山本芳久さんは、トマスの主張を次のように解説されています。

「人間が生まれつき固有に持っている『自然』だけでは、無限な幸福に対するあこがれは実現するのが難しい。

むしろ、実現する力は神の『恩寵』によって与えられる。

人間は幸福への憧れのようなもの、そして『恩寵』と協働する力ももともと持っているけれど、自分一人で実現するだけの力は持っていない。

信じられないほどの『恩寵』に参与させられることで、心底追い求めていたものが自らの思いを超えた仕方で現れ、実現する。」

歌舞伎の主人公ライは、自分のもともと持っていた能力しか信じておらず、神も仏も仲間すらも切り捨て、自分の命と引き換えに人生を上り詰めようとしました。

王になることこそが、自分にとっての最高の幸せだと信じて疑わなかったのです。

わたしたちキリスト者は、最高の幸せを求める信仰を生きています。

それは、究極には「永遠の命」のことですが、この世を生きる上での幸せは、神様からのお恵みという「恩寵」を絶えず受け取ることです。

傲慢なわたしをいつも見捨てず、「また!?」と思いながらも正しい方向へ導いてくださる神様の愛に、今日も甘えます。

進歩していく教会

書きたいことが溢れてきて、でも一旦落ち着かなければと思い適当に聖書を開いたら、この言葉が最初に目に留まりました。

「心を騒がせてはならない。

あなた方は神を信じなさい。

そして、わたしをも信じなさい」。

(ヨハネ14・1)

そして、昨日のごミサでは、宮﨑神父様の力強いお言葉にとても励まされました。

「わたしたちにとって、本当の幸せとは何か。

それは、神への信頼という信仰に満たされること。

つまり、諦めず、絶望しない生き方をすることです。」

この1週間は、心がざわざわする日々を過ごしていました。

人々の中に偏見や対立、旧態然とした考え方があることは、どの教会、いえ、どの組織にもあることなのかもしれません。

先日、歌舞伎を観に行きました。

歌舞伎といっても、演劇と融合した、全く新しいスタイルの演目です。

30年ほど前でしたでしょうか、テレビで、亡くなった勘三郎さんが息子たち(当時の勘太郎・七之助兄弟)に所作の指導をしているところを見たことがあります。

父から教わった後、勘太郎くんが「オッケーです!」と答えたところ、大きな張り手が飛んできました。

「古典芸能の稽古をしている時に、オッケーですとは何事か!!」と。

今回観に行った歌舞伎は、松本幸四郎さん(52歳)が座長です。

稽古風景の写真では、幸四郎さんは髪を赤く染め、歌舞伎役者の皆さんはジャージ姿でした。

インタビューで幸四郎さんが、「昔は役者が髪を染めたり、浴衣ではない姿で稽古をするなんて考えられなかった。歌舞伎界も柔軟になったなぁ、と思います。」とおっしゃっていました。

ユダヤ人たちは、イエスを迫害し始めた。

安息日にこのようなことをしておられたからである。

ところが、イエスは彼らにお答えになった、「わたしの父は今もなお働いておられる。だから、わたしもまた働く」。

このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。

イエスが安息日を破ったばかりでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。

(ヨハネ5・16〜18)

イエス様は、当時は相当な異端児であったでしょう。

ユダヤ教徒の指導者たちが必死に守って、民衆にも厳しく教えてきたことを、簡単に破ったのです。

新しいもの、新しいやり方が必ずしも良いこととは限りません。

良いかどうかは、新しさにあるのではなく、柔軟な発想と行動力の中に現れるのではないでしょうか。

群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされていた。

「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言うものもいた。

しかし、ユダヤ人たちを恐れて、誰もイエスについて公然と話す者はいなかった。

(ヨハネ7・12〜13)

キリスト教という宗教、カトリック教会という組織は、2000年以上前に確立されたものではありません。

罪深い歴史も、多くの失敗もありながら、今なお進歩し続けていると感じます。

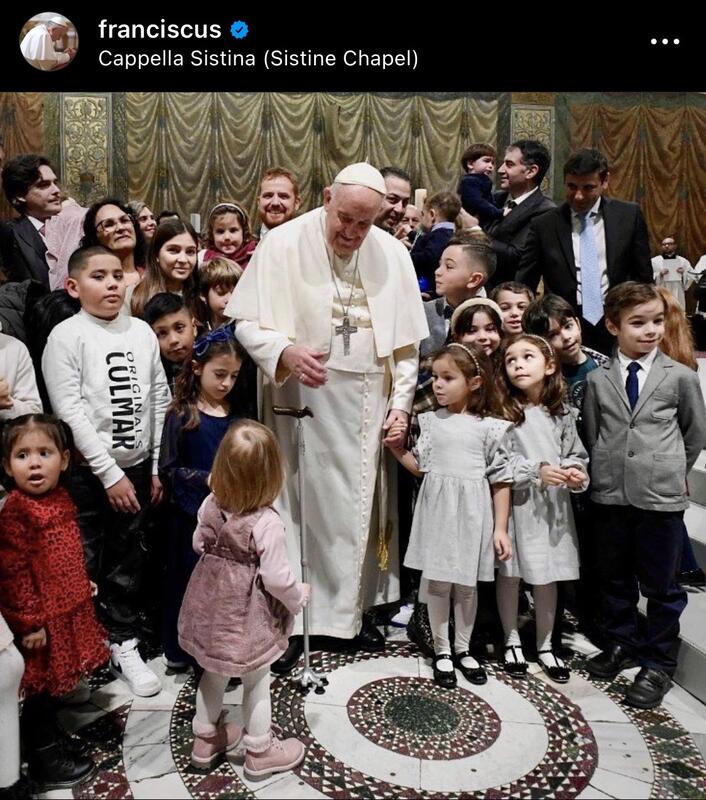

特に、フランシスコ教皇になってからの時代は(情報が誰でも簡単に手に入るようになり)、現代社会と向き合う姿勢が内部の反発を招く様子も見てとれます。

慎重でありながらも、内外の課題に目をつぶらず、時には世界政治を動かすほどの影響力を発揮される教皇様は、信仰面だけでなく、リーダーとしてわたしたちの手本ではないでしょうか。

他の教会のある年配の信徒の方とお話ししていたら、「教会のことをいろいろ一人でしていて大変だ。青年向けの事業をやっても、うちの教会には若者はいないので誰も参加できない。」とおっしゃいました。

確かに、高齢の信徒が多い教会なのかもしれません。

ですが、本当に、誰も後任がいないのでしょうか。

一人も若い信徒はいないのでしょうか。

変わることを拒絶しているだけかもしれない、と考えてみる必要はないでしょうか。

久留米教会では、長年、納骨堂の管理を一人の信徒(80代後半)に任せきりでした。

「誰か若い人に代わってもらいたい」とおっしゃり、何人かの方に依頼してみました。

先日、ようやく「やります」と言ってくれたのは、20代の女性2人でした。

本当に、とても嬉しい出来事でした。

わたしたち強い者は、強くない人たちの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。

わたしたち一人ひとりは、互いにキリスト者として造り上げられるのに役立つように、隣人を満足させるべきです。

忍耐と励ましの源である神が、あなた方に、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。

それは、心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり父である方をたたえるためです。

(ローマ15・1〜2、5〜6)

失敗を恐れず、前に進むために、与えてもらった役割に責任を持つ。

教会のために、集うキリスト者のために、そして、自分自身のために働く。

そうしたことができるのは、聖霊が背中を押してくれているからなのだ、と強く再認識した1週間でした。

人間の本質

見なければいいのに、つい見てしまうのが「ネットニュース」と「SNS」

報道という言葉とは程遠い、質の低い(取材に基づかず、噂と想像と憶測とが入り混じっている)内容を見聞きするたびに、これは一種のいじめに近い気がするのです。

「いじめ」には、言葉、態度、精神的、暴力など、いろいろな種類があると定義されています。

判断基準は非常にシンプルで、「身体的・精神的にかかわらず、いじめられた本人が苦痛を伴うかどうか」です。

そして、被害者がいじめを受ける「きかっけ・動機」はあるものの、「原因」は見当たらない(少なくとも本人に心当たりはない)という特徴が、多くの場合に言えることです。

わたしも子どもの頃、心当たりなくいじめのようなことをされた経験があります。

いじめは、子どもの社会にだけある問題ではありません。

大人の社会のほうがむしろ、陰湿でしつこく、凶暴性を帯びているように思います。

イエス様の公生活は、苦難の日々だったと言えると思います。

ご自身が、「人々は理由もなく私を憎んだ」と言われています。

「これは一種のいじめ状態だったのだ」、とプロテスタントの牧師さんが書いておられるコラムがありました。

イエス様は「理由もなく憎まれ」、ユダヤ社会という閉塞集団の中で「いじめによる殺人」のような状況に追い詰められたのだ、そんな状況でも、イエス様が閉塞感や絶望感に蝕まれなかったのは、上の世界を見ておられたからなのだ、と。

わたしたちのように、目に見える世界に翻弄されることなく、この世界を創られた、神だけに目を向けておられたのです。

神よ、わたしを救ってください。

水はわたしの首にまで達しました。

わたしは泥の深みに沈み、そこには足を掛ける所もありません。

わたしは水の深みにはまり、渦に巻き込まれました。

わたしは叫び疲れ、喉は嗄れました。

わたしの神よ、目は待ちわびて衰えました。

故なくわたしを憎む者は髪の毛よりも多く、わたしを欺く者は頭の毛よりもおびただしい。

(詩編69・2〜5)

だまし打ちを仕掛ける敵を喜ばせず、故なくわたしを憎む者が、目くばせし合うことのないようにしてください。

彼らは平和を語らず、国のうちに穏やかに住む者を欺こうと企みます。

(詩編35・19〜20)

ほかの誰も行わなかったような業を、わたしが彼らの間で行わなかったなら、彼らには罪はなかったであろう。

だが、今、彼らはその業を見たうえで、わたしとわたしの父を憎んでいる。

しかし、これは、『人々は理由なしにわたしを憎んだ』と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためである。

(ヨハネ15・24~25)

人を憎んだり恨んだりするのは、ある種、人間の本質的なものかもしれません。

ガザで起きている惨劇は、ジェノサイドです。

ハマスから奇襲攻撃を受けたイスラエルがガザ攻撃を激化させたのに伴って、欧州や北米、オーストラリアなどでイスラエルへの批判とともに、反ユダヤ主義の動きが目立つようになっています。

また、アメリカ大統領の「ガザを所有」「住民を全員他国に一時的に移住させる」といった、トンデモ発言が新たな火種となっています。

実行されることはないでしょうが、この発想自体がジェノサイドです。

わたしがあなたと争う時に、正しいのは、主よ、あなたです。

それでも公正について、わたしはあなたと話したい。

なぜ、悪人の道が栄え、不忠実の極みの者がみな、安穏としているのですか。

あなたが彼らを植えられ、彼らは根を張り、成長して実を結びます。

あなたは彼らの口には近いのですが、腹には遠いのです。

主よ、あなたがわたしを知り、わたしを見、わたしを試みられると、わたしの心があなたとともにあることがお分かりになります。

(エレミヤ12・1〜3)

アウシュビッツの解放から1/27で80年となり、各国の首脳を招いた式典が開かれました。

当時を語ることができるホロコーストの生存者が減り、記憶の継承が課題となる一方、若者の間ではSNSを通じて「否定論」(ホロコーストは実際にはなかった、という考え)が広がっているそうです。

現在でもフランス語やスペイン語の聖書で、「焼き尽くす捧げ物」がホロコーストと表記されているものもあります。

奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部を祭壇で燃やして煙にする。

これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。

(レビ記1・9)

生存者の方の訴え、「人間は忘れる。だからわたしは何度も言う。二度と同じ悲劇を繰り返すなと」「憎しみは憎しみを生むと警告する義務がある」という言葉は、非常に重いものでした。

人を憎み、恨み、相手を傷つけ、そして報復する。

負の連鎖が繰り返される中で、祈りの力はどこまで立ち向かえるでしょうか。

・・・・・・・・・・・・

詩編13『痛みに耐えかねた人の祈り』

主よ、いつまでですか、とこしえにわたしをお忘れになるのですか。

いつまでみ顔をお隠しになるのですか。

いつまでわたしは魂を悩ませ、心に痛みを抱けばよいのですか。

いつまで敵がわたしについて勝ち誇るのですか。

わたしの神、主よ、わたしを顧みて、わたしに答え、目に光を与えて、死の眠りに就かせないでください。

「わたしは勝った」と敵に言わせず、わたしの倒れるのを見て、敵を喜ばせないでください。

わたしは、あなたの慈しみに寄り頼み、わたしの心は、あなたの救いを喜びます。

わたしは歌います、主に。

恵みを与えてくださった主に向かって。

女性の決断

めでたし聖寵充ち満てるマリア

主御身とともにまします

御身は女のうちにて祝せられ

御胎内の御子イエズスも祝せられたもう

天主の御母 聖マリア

罪人なるわれらのために

今も臨終のときも祈り給え

アーメン

わたしは、毎日の祈りはいまだにこの言い回しを使っています。

主の祈りもそうです。

(天にまします・・・・)

日々、誰に向かって、誰を想いながら祈りを捧げていますか?

神に祈るなら、神は聞いてくださる。

そして、あなたは自分の誓願を果たすことが出来よう。

(ヨブ22・27)

わたしは彼らが呼ぶ前に応え、

彼らがまだ語り続けている間に聞き入れる。

(イザヤ65・24)

映画「マリア」が、先月ネットフリックスで公開されました。

聖母マリアの幼少期から、聖家族のエジプト逃亡までを描いた物語です。

福音書(外典も含む)の記述にとても忠実でありながらも、新しい解釈を用いたストーリーです。

この映画では、ヨゼフ様も若い俳優が演じています。

「ヨゼフに声を与えて欲しい」と、親交の深かった司教からの言葉があったから、と監督がインタビューで答えていました。

カトリック信徒のダニエル・ジョン・カルーソ監督は、

「私はこの物語を伝えたいという強い意志があった。

マリアの物語は過小評価されていると感じた。

私たちはみなキリスト降誕の物語を知っているが、彼女の視点からこの物語を伝えるというアイデアにとても心を動かされた。

マリアの立場になって、幼少期からキリストの誕生、そしてその後まで、このすべてを経験するのはどんな感じだったか、この若い女性は逆境に直面し、疑いや恐れを抱きながらも、最終的にはこの美しい『フィアット(fiat)』、つまり神からの恩寵を受け入れた」

と語っています。

監督は、「私たちはマリア様に祈ることが大好きで、マリア様を執り成し手として受け入れている。」とおっしゃっています。

マリア様は、象徴的で、美しく、聖なる母であり、私たち皆が崇敬している存在ですが、同時に若い女性でもあったのです。

若いというより、まだ少女でした。

彼女はその中で大きな決断を下し、前に進まなければなりませんでした。

そして、若いヨゼフ様もまた、困難な決断を下したのでした。

フランシスコ教皇は、先週の一般謁見のお説教で、次のように話されています。

「マリアの心には信頼の光が灯った。

神に委ね、従い、自分を明け渡した。

マリアは御言葉をその肉に受け、こうして、一人の女性、人間にこれまで託されたことのない、最大の使命に飛び込んだのである。」

映画の中で、誠実なユダヤ教徒の両親ヨアキムとアンナへのお告げに従って、マリア様は幼少期から神殿の中で育てられます。(外典:ヤコブの福音書に沿っています)

両親、マリア様、マリア様を見初めて結婚を申し込むヨゼフ様は、大事な場面ではその都度、天使ガブリエルから導きを受けます。

わたしは「神様のお導き」を強く信じていますが、その「神様」とは、わたしにとってはイエス様だけを指しているのではない気がしています。

なにか、聖なるものの集合体とでもいうか、イエス様の足元に集うマリア様を始めとする聖なるかたまり(天国の母も含む)が頭に浮かぶのです。

イエスは、常に生きて、人々のために神に執りなしをしておられるので、ご自分を通して神に近づく者を、完全に救うことがおできになります。

(ヘブライ7・25)

わたしたちは神の前に確信をもっています。

それは、わたしたちが神のみ旨にかなうことを求めるのであれば、神は聞き入れてくださるということです。

わたしたちのどんな願いをも神が聞き入れてくださることが分かるなら、わたしたちが神に願い求めたことはすでにかなえられていることも分かります。

(1ヨハネ5・14~15)

ヘロデ王をアンソニー・ホプキンズ、マリア様・ヨゼフ様は若くて美しいイスラエルの俳優が演じていたのも素晴らしかったです。

(アンソニー・ホプキンズは映画「2人のローマ教皇」でベネディクト教皇を演じていましたので、そのギャップがすごかったし、マリア様は他の映画ではたいていヨーロッパの白人俳優が演じていますから。)

ヨーロッパ第2のカトリックメディア、ポーランドのカトリック情報局KAIの特派員であるJJ神父(パウロ・ヤノチンスキー神父、ドミニコ会)のnoteの記事を参考にさせていただきました

・・・・・・・・・・・・・

アメリカ大統領は、就任後にワシントン大聖堂で礼拝に参加することが慣例となっています。

聖公会のマリアン・エドガー・バディ主教が、就任したばかりのトランプ大統領に説教壇からLGBTQと不法移民のために訴えたことがニュースになっていました。

バディ主教は、「大統領閣下、どうか慈悲をお与えください」と静かに語り、米国全体で「恐怖」が感じられるとおっしゃっていました。

(当然、トランプ大統領や側近たちは不満そうな表情で、後日、謝罪を求める声明を出してた。)

奇しくも一致祈祷週間の中でしたので、世界中が注目する中でこうした発言をハッキリなさった女性の主教様の行動力には感服させられました。

「女性だから」「女性なのに」というのは不適切な時代ですが、やはり女性の決断力と行動力はものすごいパワーを持っている気がします。

https://www.afpbb.com/articles/-/3559308?pno=3&pid=doc-36V64DR_1_2395207_preview

時代に沿った祈り

今年のご復活祭はいつか、ご存じでしょうか。

なんとなく3月末から4月上旬、という固定概念がありますが、今年は4月20日とかなり遅いご復活なのです。

1/18から1/25までの期間は、キリスト教一致祈祷週間となっています。

1968年以来、教皇庁キリスト教一致推進評議会と世界教会協議会が、毎年テーマを決めてともに祈る期間として続けられてきたものです。

その冊子には次のように書かれています。

今年は、西暦325年に二ケアで最初の公会議が開かれてから1700年目にあたります。

この会議には、伝承によれば、318人の教父が出席しました。

そのほとんどが東方教会の教父だったようです。

教会は、異なる文化的・政治的背景の中で同じ信仰を共有することがいかに難しいかを経験し始めていました。

二ケア公会議は復活祭の日付の計算方法を定めましたが、その後さまざまな解釈が生じたことにより、東方教会と西方教会では大抵は異なる日に復活祭が祝われるようになりました。

わたしたちは、毎年共通の日に復活祭を祝う日が再び来ることを待ち望んでいますが、偶然にも2025年の記念の年は、同じ日にこの大祝日を祝うのです。

キリスト教一致祈祷週間は、二ケア公会議当時のキリスト教世界よりもさらに多様化している、現代の文化に沿ったかたちで再解釈する機会です。

聖年の今年に、二ケア公会議から1700年の記念の年に、なんということでしょう。

今年の四旬節は、こうした大きな意味があることを心に刻んだうえで過ごし、例年以上に有意義な日々としたいものです。

二ケア公会議までの数十年の間に、キリスト者は意見の相違による対立が深刻になっていました。

一致祈祷週間の冊子によると、次のようなことで対立が深まっていたそうです。

・父なる神との関係におけるキリストの本性

・復活祭を同じ日付で祝うこと

・ユダヤ教の過越祭との関係について

・異端とみなされる神学的見解にたいする異議

・初期の迫害時代に棄教した人を再び教会に迎え入れる手順

イエス様は、こうしたことについてひとこともおっしゃってはいなかったのに、、、、。

イザヤは言った、「ダビデの家よ、聞け。あなたたちは、人間を煩わせるだけでは足りず、わたしの神までも煩わせるのか。それ故、主ご自身が、あなたたちに徴を与えられる。

見よ、おとめが身籠って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。

その子は、悪を退け善を選ぶことを学ぶまで、凝乳と蜂蜜を食べるであろう。

(イザヤ7・13〜15)

「聖書」(わたしたちが旧約と呼んでいるもの)は、当時のイスラエルの人々が待ち望んでいる救い主が必ず現れると言うことを預言しています。

その解釈がユダヤ教とは異なったため、「キリスト教」という新しい教えが確立されました。

わたしたちが信じている「カトリック」の教えも、この2000年以上もの間にさまざまに発展してきました。

わたし、主は、正義をもってお前を呼び、お前の手を取り、お前を守り、お前を民の契約、諸国の光とした。

見えない目を開き、囚われ人を牢獄から、闇に住む人々を獄舎から連れ出すためである。

(イザヤ42・6〜7)

主は仰せになる、「お前がわたしの僕として、ヤコブの諸部族を立ち上がらせること、イスラエルの生き残った者を帰らせることだけでは足りない。

わたしはお前を諸国の光とし、地の果てに至るまでの、わたしの救いとする」。

(イザヤ49・6)

この救いは、あなたが万民の前に備えられたもの、異邦人を照らす光、あなたの民イスラエルの栄光です。

(ルカ2・31〜32)

イザヤ書の中で、40〜55章の第2イザヤと呼ばれる箇所は、キリスト教ではメシア預言とされていて重視されています。

わたしたちの信仰の根底にユダヤ教の教え、旧約聖書があることを忘れてはいけないといつも思います。

つまり、西方教会も東方教会も、カトリックもプロテスタントも、大切にしている教えは同じ源流であることを忘れてはならないのです。

現代において、キリスト教のさまざまな宗派が一致して祈る、しかも同じ祈祷文を使って祈る期間が設けられていることは、本当に素晴らしいことです。

特に、今のように各地で世界を巻き込んだ戦争が起きている時には、なおさら宗派で争っている場合ではありません。

キリスト教一致祈祷週間については、↓こちらをご覧ください。

https://www.cbcj.catholic.jp/2024/12/19/31132/

・・・・・・・・・・・・・

かなり余談

西序二段70枚目の醍醐桜(16歳)は、円形脱毛症により髪がほとんど抜けてしまったため、きれいに頭をそり上げて今場所に臨んでいます。

相撲協会の「相撲規則」では、頭髪について「十枚目(十両)以上の力士は、出場に際して大銀杏(おおいちょう)に結髪しなければならない」と記載されていますが、厳密にこれに準ずるなら、スピード出世で今場所初めて大銀杏を結った大関大の里も規則違反だったことになります。

伝統を重んじる相撲界も「まげのない力士も個性だ」と、多様性を尊重する時代となったようです。

答えをさがすために

先日、ある教会の信徒の方といろいろなお話をするなかで、その方がこうおっしゃいました。

「家庭の問題について神父様に相談したけれど、求めているような答えをいただけなかった。

結婚していらっしゃらないし、お子さんもいないので、やはりそういう問題には、、、なのでしょうか」

神父様方にはたいへん失礼ながら、信徒がそういう疑問を持つのは仕方のないことかもしれません。

その際に、(若輩者で未婚で子なしのわたしが)このようにお答えしました。

「神父様は、神様とわたしたちを繋ぐ仲介者のような存在なのではないでしょうか。

問題の答えを求めるのではなく、自分で答えを見つけるきっかけを与えてもらえることを期待してはどうでしょう。」

わが子よ、もしお前が、わたしの言葉を受け入れ、わたしの命令を心に蓄え、知恵に耳を傾け、英知に心を配るなら、そうだ、もし知性を呼び求め、英知を求めて声をあげ、あたかも銀のように、知恵を求め、あたかも隠れた宝のように、知恵を探すなら、その時、お前は主を畏れることを悟り、神を知ることを見出すだろう。

主は知恵を与え、その口から出る知識と英知を与えてくださるのだから。

主は正直な人々のために健全な知恵を蓄え、誠実に歩む人々の盾となり、公正な人々の行く道を保ち、その聖なる人の道を守ってくださる。

(箴言2・1~8)

甲乙つけがたいのですが、箴言は旧約のなかでトップ3に入る、とても好きな聖書です。

その方にも、「箴言を読んでみてください、探している答えのヒントが見つかりますよ!」とお話しました。

わたしに耳を傾け、日々、わたしの門の戸口で見張り、わたしの門の柱の傍らで番をしている者は幸いだ。

わたしを見出す者は命を見出し、主の恵みにあずかる。

(8・34~35)

人の心は自分の道を思い巡らす。

しかし、その歩みを導くのは主である。

(16・9)

いつの頃からか、わたしは人に悩みを相談しなくなりました。

(もちろん、心を軽くしたくて愚痴を聞いてもらうことはあります)

たとえ似たような境遇で、似たような悩みを持っている友人であったとしても、必要としている(求めている)答えが同じだとは思わないのです。

◇ミサでの神父様のお説教に、必ず一つの(その時点でのわたしにとっての)キーワードを見出す

◇聖書を読んで心を落ち着ける&導きを探す

(それでもだめなら、ワインを飲んで早くベッドに入る!)

神は、わたしたちがどのような苦難にある時でも慰めてくださいます。

そこで、わたしたちも、自分たちが神から慰めていただくその慰めによって、あらゆる苦難の中にある人を慰めることができるのです。

わたしたちが苦しみに遭うとするなら、それは、あなた方が慰められ救われるためですし、わたしたちが慰められるとするなら、それは、あなた方がわたしたちも受けているのと同じ苦しみを耐え忍ぶにあたって、力を発揮する慰めがあなた方に与えられるためです。

(2コリント1・4~6)

パウロたち、初期の使徒たちが受けていた迫害、苦難を基にしたことばですが、現在のわたしたちそれぞれの悩み・苦しみに重ねて読んでみてはどうでしょうか。

悩み・苦しみは様々にわたしたちに降りかかってきます。

人生とは、そのようなことの連続ともいえます。

ミサの時に偶然となりに座った方も、おそらく何かを乗り越えた方か、現在悩みの中におられるか、だと想像してみるのです。

そうすると、自分は一人ではない、誰もが神様のお導きを探しているのだ、と思えるのです。

誰かに答えを教えてもらいたい、と思うのは自然なことです。

わたしたちキリスト者であれば、なおさら、神父様に助けを求めるでしょう。

亡くなった母が、当時通っていた聖書勉強会の神父様に悩みを打ち明けていました。

「わたしはまだ洗礼を受けていませんが、亡くなった義母と同じお墓に入りたくないのです。どうしたらいいでしょうか。」

その神父様は、秒速の返答でした。

「あなたの信仰はあなたの心のものです。

死んだ後の骨がどうなるかなど、心配する必要はありません。

あなたは今の信仰を大切にし、骨のことは残された家族に任せなさい。」

あっぱれなご回答に、母が大変喜んでいたのをよく覚えています。

わたしが人に相談しないのは、悲観的な意味ではなく、答えは外にはない、と実感したからだと思います。

そして、全ての思い煩いは神様の導きに委ねるしかないのだ、と痛感しているからです。

お前が呼べば、主は答え、叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

(イザヤ58・9)

「わたしが来たのは、あなたがわたしを呼び求めたからである。

あなたの涙、あなたの念願、あなたの謙遜、あなたの心の痛悔がわたしを動かし、あなたのもとに来させたのだ」。

(「キリストを生きる」第3巻第21章6)

『わたしはここにいる』とは、なんて心強いフレーズでしょう。

呼び求めれば近くに来てくださる、と知っていれば、これ以上に心強いことがあるでしょうか。

わたしは、人から悩みの相談を受けるのは好きです。

その方が、自分なりの答えを見つけられるよう、アドバイスができたら幸いだといつも思っています。

神への信頼

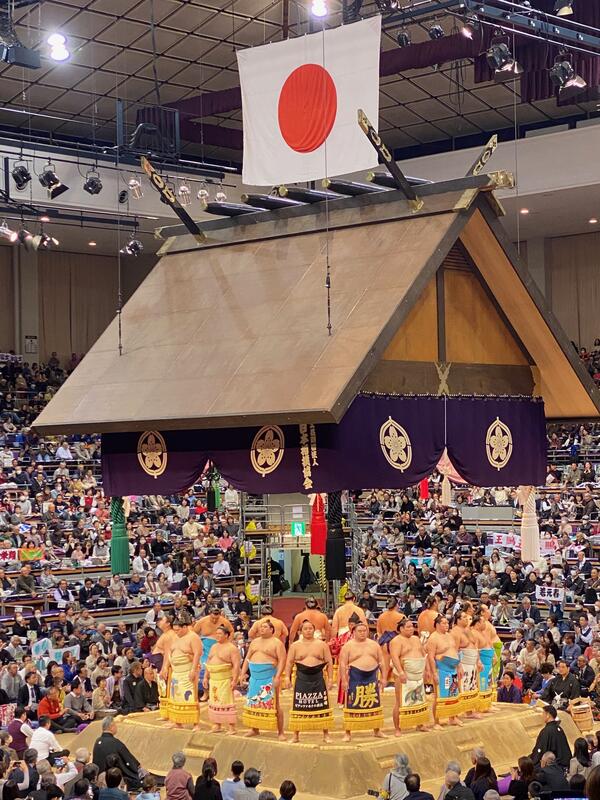

大相撲を観てきました。

毎場所テレビで楽しみに観ていますし、九州場所に観戦に行くのも年に一度の楽しみです。

驚いたのは、わたしが取った升席の前後左右は外国人ばかりだったこと。

お相撲の世界にも神様がいます。

「相撲の神様」と奉られているのは、野見宿禰(のみすくね)という日本書紀に書かれている人物です。

東京での大相撲本場所開催前には、日本相撲協会の理事長・審判部長らが出席して例祭が行われ、その新横綱の奉納土俵入りをニュースなどでご覧になったことがあるかと思います。

ここを読んでくださっている方は、洗礼を受けていらっしゃらなくても、信じる「神」を持っているか、「何か」信じるものを模索していらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言うと、「信じている『神』がいることは、人間の究極の心の支えではないか」と言うこと。

わたしが望むのは犠牲ではなく、愛である。

わたしが望むのは焼き尽くす捧げものよりも、

人が神を知ることである。

(ホセア書6・6)

アメリカの精神分析の権威カール・メニンガー博士は、

「ユダヤ教の指導者、プロテスタントの牧師、カトリックの司祭は、大まかな原則で言えば、理論上の違いを一致させることが可能だが、ひとたび永遠の命に到達するための方法や決まりについて議論を始めると、絶望的なほど意見が相容れない。ここまでは問題ない。しかし方法や決まりとは何か、確実に知らないと、すべてが茶番になってしまう。」

と書いています。

一方で、ヒンズー教の聖者ラーマクリシュナは、

「神は、大志を抱く者一人ひとりに合わせて、時代や国に合わせて、異なる宗教をつくった。すべての教理は多くの道にすぎず、そのうちの一本が神そのものであることはない。たしかに、どれかの道を心から信じて進めば、神にたどり着くだろう・・・。アイシングをかけた歌詞は、縦から食べても横から食べてもいい。どちらから食べてもおいしいのだから。」

とおっしゃったそうです。

三笠宮妃百合子様がお亡くなりになりました。

101歳でした。

18歳で皇室に嫁がれ、5人のお子様に恵まれました。

三男の高円宮様は、2002年にスカッシュのプレー中に突然倒れ、47歳でお亡くなりになりました。

長男の寛仁親王は2012年に癌で、次男の桂宮は1988年に急性硬膜下血腫で倒れ、闘病を続けて2014年にお亡くなりになりました。

3人の息子と三笠宮様に先立たれた百合子様は、「お孫さんたちのことを気にかけていた」と新聞に書いてありましたが、「何か」を強く信じて、心の支えにされていたのではないか、と勝手に想像してしまいます。

先ほど書いた、お二人の見解は、現代にもそのまま当てはまります。

色々な信仰、信じる対象、確固たる信念があっても、わたしたちの心はいつも揺れ動きます。

いざというとき、困難に直面した時に、信じている「神様」「何か」を信頼し、身を委ねることができなければ、それは(メニンガー博士の言うように)茶番になってしまうでしょう。

先日お亡くなりになった詩人の谷川俊太郎さんは、直前まで朝日新聞に詩を連載されていました。

最後の詩は、こう編まれています。

感謝

目が覚める

庭の紅葉が見える

昨日を思い出す

まだ生きてるんだ

今日は昨日のつづき

だけでいいと思う

何かをする気はない

どこも痛くない

痒くもないのに感謝

いったい誰に?

神に?

世界に?宇宙に?

分からないが

感謝の念だけは残る

最期の時に、「何か」に感謝する気持ちを抱きながら過ごせる。

谷川さんが信じていらっしゃったものがなにかは存じませんが、この最後の詩を読めば、彼の人生が素晴らしい締めくくりであったであろう、と想像できます。

人よ、何が善いことか、

主が何を求めていられるかは、

お前に告げたはずだ。

正義を行い、慈しみを愛すること、

へりくだって神とともに歩むこと、これである。

(ミカ書6・8)

ここで言う「正義を行う」とは、公正な裁きと正しい人間関係を保つこと、を意味しています。

人との関りを正しく保ち

隣人への慈しみをいつも心に留め

へりくだる心を忘れずに

神への感謝のうちに

信頼して全てを委ねる

この箇所は、印刷して寝室の枕元に貼っておくことにします!

空から見ている

秋の空は本当に美しい

こどもの頃から、美しく晴れた空を見上げると、そこに神様がいらっしゃる気がするのです。

そして、上からわたしたちすべてを見ていらっしゃるのを、小さいころから感じていました。

アメリカメジャーリーグのワールドシリーズとプロ野球の日本シリーズ、同時日程だったので、朝と夜と、観るのが大変でした!

スポーツの秋、自分では全く運動をしないので、観戦するだけでも気持ちが高揚します。

野球選手が、バッターボックスに入る前に、バットに滑り止めのスプレーを吹きかける姿をご覧になったことがあると思います。

わたしが見てきた限り、普通、選手はそのスプレー缶をその辺に投げ捨てていますが、大谷翔平選手は違います。

使い終わった缶を、きちんと立てて、足元に置きます。

(このことに気づいたのはわたしだけではないはず。)

・・・・・・・・・・・

人の行いは、必ず誰かに見られているものです。

死者の月、いつもよりも天国の方々を身近に感じます。

とくに、母がわたしの仕事ぶりを見ている気がしています。

自分がどのような最期を迎えるか、想像したことはありませんか?

わたしの母は、若いころからとても病弱な人でした。

母を知っていた方は、「いつも明るく元気な人」だと思っていたようで、亡くなった後にその話をすると、誰もが「信じられない」と驚いていました。

しかし、義人の魂は神の手にあり、どんな責め苦も彼らに触れることはない。

彼らは愚かな者の目には死んだ者のように見え、彼らがこの世を去るのは災いだと思われ、彼らがわれわれから去っていくのは滅びだと思われた。

しかし、彼らは平和のうちにある。

主に寄り頼む者は心理を悟り、主を信じる者は愛のうちに主とともに住むであろう。

主に選ばれた者には恵みと憐れみとがある。

(知恵の書3・1~3,9)

病弱な母の元に、しょっちゅうホームドクターが往診に来ていた様子が、こどもの頃の記憶です。

最後の10年ほどは、月のうち1週間は寝込んでいました。

そんな母を、「かわいそう」な人だと思っていました。

遠藤周作さんのエッセイ『死について考える』に、興味深い箇所がありました。

以下、かいつまんでご紹介します。

わたしが大変面白く思うのは、釈迦とキリストの死に方が全くちがうことです。

お釈迦様は、お弟子や鳥や獣や虫たちにまで囲まれて、惜しまれて死んでいったわけですが、それが東洋的感覚で言ったら、死に際がきれいということでしょう。

しかし、キリスト教の場合は、キリスト自身が十字架の上で、槍で突かれて苦しんで、最後まで苦しみながら、一見絶望的に聞こえる言葉までくちにされました。

神よ我を見捨て給うやなどど。

これは、詩篇のなかの祈りの言葉で神を呪う言葉ではないのですが、非常に苦しんだ死に方です。

しかも、その死に方を聖書は肯定しているわけです。

そのうえ、キリスト教の信者は、そのイエスの死に自分の苦しみを重ねて考えるようになっています。

母は病気で苦しんで亡くなったのですが、信仰を持っていたので、間違いなく神様の元へ行くことができたと信じています。そして、身体は苦しんでいましたが、おそらく、最期まで家族の幸せを祈っていたであろうと確信しています。

さらに思うのが、母が亡くなった後により結束して強固な絆で結ばれたわたしたち家族は、母が天国から働きかけ、空から見守ってくれているおかげなのだ、ということです。

わたしがもし病気になって、地上での最期を迎える時も、病に負けても心は晴れやかでありたい、天国でもいつまでも家族のために祈り働き続けるのだ、と死者の日には毎年思っています。

天に属する体の輝きと、地に属する体の輝きとは違っています。

太陽の輝き、月の輝き、星の輝きは、それぞれ別であり、一つの星と他の星とでは輝きが違います。

死者の復活も、これと同じです。

蒔かれる時は滅び去るはずであったものが、復活する時は滅びないものとなります。

蒔かれる時は卑しかったものが、復活する時は輝かしいものとなります。

蒔かれる時は無力であったものが、復活する時は力あるものとなります。

自然の命の体として蒔かれて、霊的な体として復活するのです。

(1コリント15・40〜44)

遠藤周作さんは、このようにも書いておられます。

永遠に人間の同伴者となるため、愛の神の存在証明をするために自分がもっとも惨めな形で死なねばならなかった。

人間にむかって、ごらん、わたしがそばにいる、わたしもあなたと同じように、いや、あなた以上に苦しんだんだ、と言えぬからである。

人間にむかって、あなたの悲しみはわたしにはわかる、なぜならわたしもそれを味わったからと言えぬからである。

地上の生で苦しんだ人は幸いである

天の国にはその人たちの憩いが用意されているからである

(byわたし)

しっかり腰を据え、またどっしりと構え、絶えず主の業に励みなさい。

主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。

(1コリント15・58)

わたしにとって、空から見てわたしを守り、働きかけ、導き、共にいてくれる聖霊は「母」なのです。

許される罪

いつの時代も、犯罪は存在し、犯罪を犯す者と被害者はなくなることはありません。

「闇バイト」という社会問題について、とても気になっています。

高額の報酬を餌に実行犯をSNSで募集する、という犯罪が横行しています。

お互いに素性の知らない者同士が集まり、強盗や窃盗を行い、離散していく。

計画者は指示するだけで手を汚さず、実行犯は使い捨て、という、信じられないような時代です。

逮捕されるのは、10代や20代の若者です。

『お金が手元に入ってきたら、罪悪感は消えていった』

『まともに働くことが馬鹿らしくなった』

『受け子だし罪の意識はあまりない』

この犯罪の一番の問題は、罪の意識が薄い(ない)、という点ではないでしょうか。

嘆きの壁、石の隙間に入れられた紙片には、祈りの言葉や宗教的メッセージが書かれています。

観光客は、単に自分の願い事を書く場合もあるでしょう。

実際にこの壁の前に立ってみて、そして祈りをささげる人の様子に触れて、人々は自分の罪を悔い改めているのではないか、と感じたことを今でもよく覚えています。

実際に起きた、司祭なりすまし事件をモチーフにして作られた映画「聖なる犯罪者」

(以前もご紹介していたかもしれません。。。)

犯罪を犯し、少年院にいるダニエルは、院内でのミサの侍者をしていました。

出るとき、ダニエルは司祭にこう尋ねます。

「神の元で働きたい。資格があれば」と。

しかし司祭はこう告げます、「前科者は、聖職者に就けない」と。

ダニエルは、司祭が病気で入院することになった教会で「代理の神父様」だと招き入れられ、静かな村の司祭代理の職にありつきます。

もちろん彼はカトリックの司祭教育など受けておらず、最初は、院内で見聞きしたことを見よう見まねで繰り返しているにすぎませんでした。

しかし次第に、これまでの司祭とは全く違い、熱く大胆に自分のことばで語る説教、形式を気にしない型破りなミサ、人々へ接するその様が、村人の「生」を呼び覚ましていくことになるのでした。

ですから、誰でもキリストと一致しているなら、新しく造られた者です。

古いものは過ぎ去り、今は新しいものが到来したのです。

これらのことはみな、神に由来しています。

神は、キリストを通してわたしたちをご自分と和解させ、また、和解のために奉仕する務めをわたしたちにお与えになりました。

つまり、神こそ、キリストにおいてこの世をご自分と和解させ、人々に罪の責任を問うことなく、和解のための言葉をわたしたちにお委ねになったのです。

(2コリント5・17~19)

主は憐れみに満ち、恵み深く、怒るに遅く、慈しみに溢れておられる。

主は永遠に責めることはなさらず、とこしえに怒り続けられることはない。

主は、わたしたちの罪に従ってわたしたちを扱わず、わたしたちの咎に従ってわたしたちに報いられない。

(詩編103・8~10)

前科のある人は聖職者になれない、という点がとても心に引っかかっています。

「罪を犯した人に石を投げられる者」はだれもいない、それがわたしたちです。

犯罪を犯し、罪を認め、報いを受けて悔い改めて社会復帰している人には、真の赦しは与えられないのでしょうか。

わたしは自分のうちに、すなわち、わたしの肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。

善いことをしようという意志はありますが、行いが伴いません。

わたしは自分の望む善いことをせず、望まない悪いことをしているのです。

わたしが自分の望まないことをしているとすれば、それを行っているのは、もはやわたしではなく、わたしの内に住んでいる罪なのです。

(ローマ7・18〜20)

許される罪と許されない罪があるのでしょうか。

「わたしが悪かった、言いすぎた、申し訳なかった、ごめんね」、そう言ってくれた人を許しませんか?

罪を認め、裁判で決められた刑期を終えて、悔い改めた犯罪者は赦されませんか?

アメリカ大統領選挙に関するニュースを見ていて、こう発言している人がいました。

「犯罪歴のある移民は、国外に追放すべきだ」

あるのは「許されない罪」ではなく、「許さない罪」なのではないでしょうか。

「許されない罪」があるのならば、罪を認めず、反省も後悔もせず、悔い改める心すらない、そういう罪でしょう。

そういう罪人のために、神様が働いてくださいますように。

↓ 予告編をご覧ください。

きっと、映画を見たくなるはず!

現代の徴

『シビル・ウォー』という映画が公開中です。(観てないけど)

アメリカで内戦が勃発したら、という衝撃作です。

近未来のアメリカが舞台で、連邦政府から19の州が離脱し、テキサスとカリフォルニアの同盟軍がホワイトハウスに侵攻するというストーリー。

今、世界では信じられないようなことばかりが起きている(報道されている)ので、この映画も将来ありえるのかも、と思わされます。

ガザの惨状を映像で見るたびに、奇跡でも起きない限りこの街の将来は絶望的だ、と思うのはわたしだけではないでしょう。

遠藤周作さんの『イエスの生涯』のなかに、こう書いてあります。

共観福音書やヨハネ福音書に記述されたおびただしいイエスの奇蹟物語は私たちに彼が奇蹟を本当に行ったか、否かという通俗的な疑問よりも、群衆が求めるものが奇蹟だけだったという悲しい事実を思い起こさせるのである。

そしてその背後に現実的な奇蹟しか要求しない群衆のなかでじっとうつむいているイエスの姿がうかんでいるのだ。

福音書が残しているこれらのイエスの悲しみの言葉にリアリティがあるのは、彼の前にあらわれる人間たちが「愛」ではなく、徴と奇蹟とを、現実に効力のあるものだけを願ったという事実に基づいて書かれたからにちがいない。

これらイエスの悲しみの言葉、とは、以下の2箇所を指しています。

すると、ファリサイ派の人々がやって来て、イエスに議論をしかけ、イエスを試みようとして、天からの徴を求めた。

イエスは心から深く嘆息して仰せになった、「どうして今の時代は徴を求めるのか」。

(マルコ8・11~12)

イエスはトマスに仰せになった、「あなたは、わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人たちは幸いである」。

(ヨハネ20・29)

下線を引いた「天からの徴」とは、フランシスコ会訳聖書の注釈によると、衆目を見張らせるようなメシア的徴のことで、エリヤの時に天から火が降って犠牲を焼き尽くしたような奇跡を指す、ということです。

遠藤周作さんの仰るように、イエス様は「心から深く嘆息して」(フランシスコ会訳)、悲しみのうちにうつむいておられたことでしょう。

そして、今日の世界各地で起きている戦争や紛争をみて、今も悲しんでおられるでしょう。

教皇様は、先日談話を発表され、「戦争は敗北であり、武器は未来を建設するものではなく破壊し、暴力は和を決してもたらさない事実を歴史が証明しているが、我々は何も学んでいないようだ」、とおっしゃっていました。

イエス様が、病人を癒す奇跡というかたちで人々に徴をお見せになったのは、ご自分の権威を示し、証明するためなどではない、と教わりました。

そして、そう理解しています。

奇跡はイエスの神性を証明するために書き留められたのではありません。

イエスの神性を復活体験によって知った弟子たちが、導くために奇跡を行った旧約の神の働きの延長として、イエスの奇跡を語るのです。

これまでの歴史を導き続けた神が、今もイエスとなって導いている、との信仰告白として奇跡が語られたのです。

(雨宮神父「なぜ聖書は奇跡物語を語るのか」79ページ参考)

さらに、遠藤周作さんはエッセイの中でこう書いておられます。

イエスは、この結婚式ではじめて奇蹟を行った。

酒がつきたのを知った母マリアがそっとイエスに教えると、彼は甕に水を入れさせ、その水を葡萄酒に変えてみせたのである。

この奇蹟が象徴的だというのは、「水を葡萄酒に変える」ように、イエスはこの後、それまでの旧約的なユダヤ教の信仰を新約的な宗教に変えたことを、この物語が暗示しているからだ。

怒りの神、裁きの神、罰の神は、イエスによって愛の神、許しの神に変えられていく。

その旧約から新約への本質的な変化を、カナの奇蹟の物語は語っているのである。

イエス様が「どうして徴を求めるのか」、と仰ったときのことを考えています。

冒頭に、「奇跡でも起きなければガザに未来は見えない」と書きました。

戦争も冤罪もすべて、人間の仕業です。

神に祈って解決してもらう、奇跡を信じよう、ではなく、わたしたち一人ひとりが、あたらしい現代の徴として行動することが求められています。

日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことは、何にも勝る徴でしょう。

68年も活動を続けてこられた被爆者の方々。

想いを引き継ぐべく活動をともにしている若者たちがいることにも、感動しました。

発表の映像を見ていて、「ヒダンキョウ」「ヒバクシャ」という日本語で委員長が語られたことにも感激し、誇らしく思いました。

受賞理由の骨子には、「被爆者の証言は世界で幅広い核兵器反対運動を生み出した」「平和に取り組んできた全ての被爆者に敬意」とありました。

彼らの活動も受賞も、奇跡ではありません。

現代世界を象徴する、新しい徴だと思うのです。

・・・・・・・・・・・・・・

13日は、宮﨑神父様の叙階45年、ジュゼッペ神父様の88回目のお誕生日という、素晴らしい日曜日でした。

幼児洗礼式も行われ、大阪に赴任する前のピーター神父様も来てくださり、侍者が5人もいて、久留米教会は恵まれた徴に溢れた日曜日でした。

ひとつの生

明日から10月、ようやく秋を感じ始めたというのに、色々な教会の行事のことを考え、個人的な予定を立てていたら、もう今年は終わった気分です。

ステンドグラスから差し込む光も、柔らかで、あたたかく感じます。

イスラエルが展開する報復攻撃が、新たな局面に入っています。

自国民を殺害され人質に取られた報復にハマスを撲滅する、とガザ地区を集中攻撃していたのが、いつの間にか、ハマスを支援しているヒズボラをも撲滅する、という作戦も同時進行しています。

ヒズボラは先週、テルアビブ近郊にあるイスラエルの対外特務機関モサド(Mossad)本部を標的とした報復攻撃を行いました。

数日後には、イスラエルがヒズボラの本部を攻撃し、最高指導者を殺害したと発表しました。

互いに「血の復讐をする者」(申命記19・6)となり、やられたから何倍にもしてやり返す「復讐」の連鎖は、エスカレートする一方のようです。

紀元前18世紀に制定されたとされるハンムラビ法典の、「目には目を、歯には歯を」という同害復讐法は有名ですが、この法典は犯罪に対して厳罰を加えることが主目的ではありません。

(もちろん、目をやられたら目をやり返せ、という意味でもありません。)

ハンムラビ法典はその目的を、「全土に正義をいきわたらせるため、悪事を撲滅するため、強者が弱者をしいたげないため」としています。

財産の保障なども含まれており、奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利が含まれている。

ハンムラビ法典は身分の違いによってその刑罰が異なるのに対し、旧約聖書の律法は身分の違いによる刑罰の軽重はない。

(Wikipediaより)

ハンムラビ法典は、次の序文から始まります。

敬虔なる君主で、神を畏れる朕ハンムラビをして国の中に正義を輝かせるために、悪者と奸者とを殲滅させるために、シャマシュ神のように黒い頭どもに向かって立ち昇り国土を照らすために、アヌ神とエンリル神とは朕の名をこう呼び給うた。

これは人びとの幸せを満たすためである。

世界の現代民法の根幹に影響を与えているとされるハンムラビ法典は、一般的に世間が持つイメージとは違い、弱者保護、人民の幸せを守るための法律なのです。

旧約聖書では、出エジプト記21章、レビ記24章、申命記19章の3か所に、この同害復讐に関する記述があります。

あなたの敵の牛あるいはろばが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。

もし、あなたを憎む者のろばが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。

必ず彼と共に助け起こさねばならない。

(出エジプト23・4~5)

これは動物愛護の掟ではなく、たとえ敵であってもせめてこのぐらいのことはするように、そうすれば関係の改善の糸口が開けるかもしれないという意味合いがあると思われます。

イエスは単刀直入に「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」と言われます。

この場合、キリストが求めておられる敵への愛の根拠は、ただ父である神が「悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる」かただからであり、目指すところは天の父の子となることです。

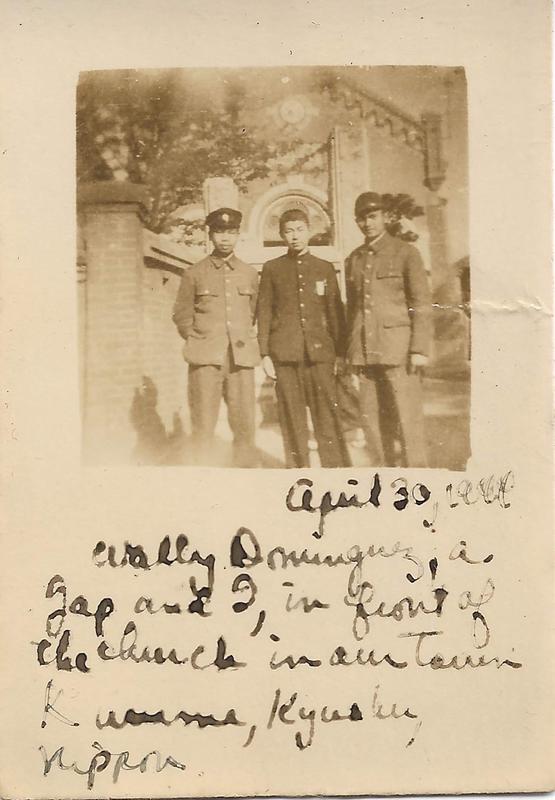

今道瑤子シスターは、「復讐」についてこう書いておられます。

あなた方も聞いているとおり、『あなたの隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。

しかし、わたしはあなたがたに言っておく。

あなた方の敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈りなさい。

それは、天におられる父の子となるためである。

天の父は、悪人の上にも善人の上にも太陽を昇らせ、正しい者の上にも正しくない者の上にも雨を降らせてくださるからである。

(マタイ5・43〜45)

30歳で逮捕されてから58年、1980年に最高裁で死刑判決が確定していた袴田巌さんが、9/26の再審によって無罪となりました。

袴田さんのニュースを見聞きするたびにいつも気になっていたのは、お姉様のひで子さんの存在です。

「人生を懸けてでも、弟の無実を証明する。それが自分の運命だと感じた。」という彼女は、御年91歳。

長年の拘禁生活で精神を病んでしまった袴田さん、弟の代わりに出廷したお姉様。

裁判長が判決を言い渡した最後に、「心身ともに健やかに、ひで子さんの健康を祈ります」と、時折言葉を詰まらせながら語りかけた、というニュースの記事を見て、心が痛くなりました。

この58年間という長い日々、取り返すことのできない人生について、判決が下りた今、どう考えておられるのだろうかと思いを巡らせています。

裁判を終えてインタビューに答えていらっしゃる様子、笑顔で何度も「ありがとうございました。」とおっしゃるお姿、「裁判長にねぎらいの言葉をかけてもらって、とてもうれしかった。皆さま、ありがとうございました」というお言葉。

わたしが彼女の立場だったとして、「うれしかった」「ありがとう」という言葉を発することができたか、、、、。

世界的仏教者のティク・ナット・ハンは、その著書『イエスとブッダ』の中で、このように言っています。

仏教徒はリインカーネーション(生まれ変わり)を信じています。

人間は幾度も生をくりかえすという考え方です。

仏教界では、リーインカネーションよりも、リバース(輪廻転生)という言葉のほうを好みます。

死後、あなたはふたたび生まれて、別の生を生きるのです。

キリスト教では、あなたの今の生は唯一無二のもので、このたったひとつの生があなたの救済の唯一のチャンスとなります。

あなたにあるのは、ただひとつの生だけです。

パウロ袴田さんとお姉さまに、この人生は過ぎ去ってしまったので、生まれ変わったら良い日々があるでしょう、などとは言えません。

「判決をもらって、58年なんか吹っとんじゃったみたいな気がする」とおっしゃっていましたが、お2人は、これからの人生をどのような思いでお過ごしになるでしょうか。

過ぎ去った日々を思い起こせ。

代々の年を顧みよ。

主は荒れ野で、獣の吼える不毛の地で、彼を見出し、彼を囲み、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。

今こそ、見よ、わたし、わたしこそがそれである。

わたしのほかに神はない。

わたしは殺し、また生かす。

わたしは傷つけ、また癒やす。

(申命記32・7、10、39)

正しい行い

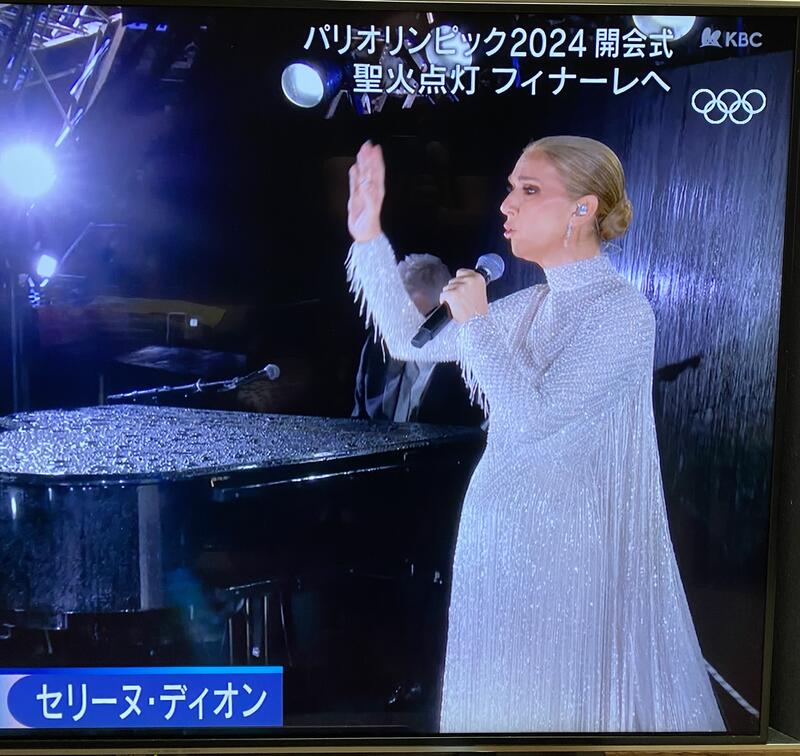

2022年末に、難病のスティッフパーソン症候群という神経疾患に侵されていることを告白し、現在も治療中のセリーヌ・ディオン

名前は知らなくても、彼女の歌声は誰もが聴いたことがあり、その伸びのある美しく力強い歌声には誰もが感動したことがあるはずです。

パリオリンピックの開会式で、観衆を前に久しぶりに歌声を披露してくれました。

彼女のドキュメンタリー映画が先月、Amazonでリリースされました。

自分を導いてくれる存在だった歌、声を奪われた心境を赤裸々に、涙ながらに語る彼女の姿は見ていてとてもつらくなりました。

ですが、彼女には「またステージで歌いたい」という強い強い希望があります。

https://www.vogue.co.jp/article/celine-dion-documentary-trailer-interview

このドキュメンタリーの中で、彼女が実際に発作を起こし、医療スタッフが治療をする場面があります。

全身の筋肉が硬直し、呼吸することすら辛そうでした。

幸い、彼女には24時間体制で付き添うチームがいますが、もし、目の前で人が倒れたりしたら、自分は何ができるだろうかと考えました。

佐賀・有田の救急救命士が、患者の家族(看護師)に処置を手伝わせたことで、地方公務員法違反の懲戒処分を受けた、というニュースがありました。

消防本部の見解は「偶然現場に居合わせた人が医療従事者だと告げてきたとしても、資格の証明が難しい。」。

宮﨑神父様がお説教で何度かお話ししてくださった、「善きサマリア人法(Good Samaritan Law)」について。

これは、アメリカ合衆国のすべての州で制定されている法律で、事故でケガをしたり、急病になった人を善意で助けた人に対し法的な保護を与えるもので、原則として、損害賠償責任を負わせないものとされています。

アメリカ以外にも、カナダ、オーストラリアなどでもこれに該当する法律が存在し、現在日本でも立法化すべきか否かという議論がなされているそうです。

昨年12月には、救護者保護に関わる合同検討委員会(日本賠償科学会 ・日本救急医学会 )が国に対して法整備を提言しています。

この提言書には、次の2つの理念の下に法整備をするよう書かれています。

(ア) 医療従事者は、日常的に社会において連帯する人々の突然の傷病や災難に対して、できる限りの診療にあたり、寄り添い、心の安寧の提供に努める。

(イ) 医療需給が不均衡な状況において、急病や災難による窮地の人々を救うために善意の行動をとった場合、できることを良識的かつ誠実に行った医療従事者に対して、行為の結果については責任を問わない。

欧米のようなキリスト教社会では、善きサマリア人のエピソードは説明するまでもないのでしょうが、日本ではほとんどの人が知らないかもしれません。

この提言では、医療従事者のみが想定されています。

だとしても、だれでも善きサマリア人のように行動することが求められいる、と思うのです。

そして同時に、倒れていた重症の人を遠巻きに避けて通った祭司とレビ人は、単に、無関心な非情な人だったのではないということも理解しておくべきでしょう。

(彼らは、律法に従って、血を流して倒れている人が死んでいるかもしれないため、触れると穢れて、自分の生活に支障が出ることを恐れたのです。)

助けなかった人を責めるものではなく、自ら進んで助けを必要としている人(それが敵対する相手だったとしても)に寄り添い、できることがあれば実行しなさい、という教えだと理解しています。

名乗り出て手を貸さなかった医療従事者を非難するのではなく、実践した人を守るための法律です。

冒頭に紹介した、セリーヌ・ディオン

彼女のドキュメンタリーを見た後でしたので、開会式の最後に『愛の讃歌』を高らかに力強く歌い上げる姿には、本当に驚かされ、力付けられました。

彼女の不屈の精神力は、オリンピアンと変わらぬものに感じられます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3891293d207727be35c5b9e80dba6ab41978f998

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1275648?utm_source=yahoonews&utm_medium=related&utm_campaign=link&utm_content=related#goog_rewarded

・・・・・・・・・・・

気持ちがほっこりする記事を見つけました。

オランダで2000ユーロ(約34万円)入った財布を拾って警察に届けた30代の路上生活者のハジャーさん。

財布を拾って警察に届けたことがニュースとなった後、彼の生活を支援するためにオンラインファンディングを通じて一日で3万4000ユーロが集まったのです。

警察は「財布に身分証や連絡先がなく、持ち主にいかなる連絡も取れなかった」として、「特別なことをした地域住民に授与している『シルバー親指賞』と50ユーロ相当の商品券を彼に手渡しました。

さらに、誰も名乗り出なかった場合はお財布の2000ユーロもハジャーさんのものになるそう。

正当な理由

大相撲、楽しんでいます。

東十両7枚目の友風、という力士は、今場所から下の名前を友太(ゆうた)から想大(そうだい)に変えました。

右膝の大けがで4度の手術、5か月に及ぶ入院生活を経ても土俵に上がり続ける姿に、師匠が言った言葉が紹介されていました。

「お前は人とは違って壮大なことをやり続けている。それはすごいことなんだ。

しかも人の“想い”があって土俵に戻ってくることができた。

『想大』という名前にしたらどうだ」

力士として戦う姿の裏に、怪我とその後遺症による障害との闘いもあったのか、と思うと、より一層応援に力が入ります。

福音宣教の8・9月号のテーマは、『戦争をいかに防ぐか』です。

その中でも、神言会のハンス ユーゲン・マルクス神父様(前・南山大学学長)の「正しい戦争はあるか」というコラムが大変興味深く、そして、とても考えさせられるものでした。

神義論には興味がありますが、正戦論というテーマは初めて知ったことでしたので、驚きと共に読み進めました。

正戦論とは、戦争一般が正しいかどうかではなく、正しいと認められるため、戦争の開始と遂行はどのような条件が満たされるべきか、という考え方だそうです。

「災いだ、アッシリア、わたしの怒りの杖。

彼らの手にあるその棒は、わたしの憤り。

わたしは、神を無視する国に向かって彼を遣わし、

わたしの憤りの民から分捕り品を取り、略奪品を奪い、

彼らを巷の泥のように踏みにじるよう、命じる。

しかし、彼はそのように考えず、その心はそのように思わない。

まことに、彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの諸国を滅ぼし尽くすこと」。

(イザヤ10・5~7)フランシスコ会訳

この箇所では、神を敬わない国に罰を与えようとする神の意志が書かれています。

ところが、神が遣わしたアッシリアは、それ以上のこと、破壊して滅ぼし尽くすことしか考えていませんでした。

ニュースで見る、ウクライナとガザの映像、破壊され、根絶やしに滅ぼそうとされているかのような惨状と重なって見えます。

カトリック教会としては、第2バチカン公会議において、「平和的解決のあらゆる手段を講じたうえであれば、政府に対して正当防衛権を拒否することはできない」、とされているようです。

(難しい言い回しですが、ようは、正戦はありうる、ということでしょう。)

教皇様は今年の3月に、ウクライナの形勢が圧倒的に不利だとして「和解交渉のためにウクライナが白旗を揚げるなら、それこそ勇気のある決断だろう」と発言され、欧米の世論が猛烈な批判をしたことは記憶に新しいところです。

主がシオンの山とエルサレムですべての業を終えるとき、アッシリアの王の尊大な心が結んだ実と、その目に輝く高慢を、主は罰せられる。

なぜなら、彼はこう言っているからだ。

「私は自らの手の力で行った。

自らの知恵で賢く振る舞った。

私はもろもろの民の境を取り去り、その蓄えを奪い、力ある者のようにその住民をおとしめた。」

(イザヤ10・12~13)聖書協会共同訳

福音宣教のなかでマルクス神父様は、教皇様の発言の真意をこう書いておられます。

戦闘員と非戦闘員との区別がますます不明瞭になっていく中、自己防衛のために戦われる戦争もついに正当性を失う危険をはらんでいる、という警告も教皇は意図されていたかもしれない。

教皇が踏まえておられるカトリックの正戦論の趣旨は、第一義的には、戦争を正当化することではなく、避けがたい戦争による害を最小限度に減らす、ということである。

正戦論についていろいろ調べていると、2020年(日本語版は2021年)に発行された教皇様の回勅、「兄弟の皆さん」のなかに、そのことに関しての記述がありました。

久しぶりに読み返してみて、教皇様は2024年の現在も、恐らく全く同じように考えて上記のウクライナに関する発言をされたのだ、と確信が持てました。

問題であるのは、核兵器、化学兵器、生物兵器の開発と、新技術からもたらされる膨大で増大する手段によって、制御不能な破壊的軍事力が戦争に付与され、多くの罪のない民間人が被害にあっているということです。

ですからわたしたちはもはや、戦争を解決策と考えることはできないのです。

戦争によって手にされるであろう成果よりも、つねにリスクの方が大きいはずだからです。

この現実を見れば、「正戦」の可能性についてかたるべく、過去数世紀の間に合理的に練られた基準を、今日支持することはきわめて困難です。

二度と戦争をしてはなりません。

(第7章258)

わたしたちのように、戦争から遠く離れたところで平和に暮らしていると、どうしても現実的に深く考えることが難しい。。。

回勅の一番最初に、教皇様はこう書かれています。

「離れていても、一緒にいるときと同じように兄弟を愛する人は、幸せである。

身体的な近しさを超え、生まれや住む世界と言った場所を超え、一人ひとりを認め、尊重し、愛することを可能にする兄弟愛です。」

戦うのは自分自身の弱さとだけにし、周囲の人、特に子どもたちに対して優しい気持ちで接することに励みたいものです。

キリストは来られ、遠くの者であったあなた方に平和を、近くの者にも平和を、福音として告げ知らせました。

(エフェソ2・17)

神の方を向く

東京都民ではないのに、今回の都知事選挙はとても気になってニュースを追いかけていました。

バイデン大統領の進退も気になるこの頃です。

今年は、世界中で政治の流れが大きく変わっています。

というのも、EUの多くの地域で、極右とナショナリスト右派が躍進しているからです。

背景にあるのは、(2022年度は700万人がEU内に流入したという)移民問題、インフレ、環境重視の改革のコスト(環境保護を重要視する結果、電気代などが高騰)、などに人々が懸念を募らせているからだと言われています。

反移民、反環境規制、反EUといった主張を掲げる極右の躍進は、昨年11月のオランダの選挙で顕著に表れました。

ドイツ、ハンガリーでも極右政権が誕生しています。

先週のフランスの解散総選挙でも、結果及ばなかったものの、同様に極右政党が大躍進しました。

イスラエルは伸びほうだいのぶどうの木。

実もそれに等しい。

実を結ぶにつれて、祭壇を増し国が豊かになるにつれて、聖なる柱を飾り立てた。

(ホセア10・1)新共同訳

イスラエルは実を結ぶ茂ったぶどうの木。

その実が多くなればなるほど、彼は祭壇を増やした。

(同)フランシスコ会訳

イスラエルは多くの実を結ぶ、伸び放題のぶどうの木。

たわわに実るにつれ、祭壇を増やし

国が豊かになるにつれ、石柱を飾り立てた。

(同)聖書協会訳

この訳は、断然、聖書協会共同訳が勝っていますね!

わたしの素人考えではありますが、ヨーロッパをよりよい社会にするためにEUを結成し、移民を積極的に受け入れる政策を打ち出したのではなかったでしょうか。

環境を破壊し続けてきたのはわたしたちであり、そのツケを後回しにしないための政策は必要不可欠ではないでしょうか。

ユーロ安・円安、そしてインフレも、お金をゲームのように動かし、莫大な資金を出し合って戦争しているのは、わたしたち人間なのです。

クリスチャン・ナショナリズムというイデオロギーがあります。

彼らは、アメリカがキリスト教国家として建国されたと主張し、その政府と社会はキリスト教の価値観を反映すべきだと主張しています。

想像がつくと思いますが、ドナルド・トランプ前大統領を支持する人々です。

これまで人種差別的とみなされてきた欧米の極右は、近年は熱心にユダヤ人差別反対を叫んでいるようです。

それは、反ヘイトに舵を切った、というより、異人種・異教徒との共存を否定する考え方からのようです。

極右にとってイスラエルは、「イスラム勢力と戦う同盟者」であり、ユダヤ人差別反対はそのためのアピールだと言われています。

「南アフリカのアパルトヘイトが公式に消滅した現在、白人と有色人種・異教徒を、軍事力をもってしてでも分離する体制はパレスチナ占領地にしかない」と書いてある記事がありました。

人種、宗教の違いを根幹にしたヘイトクライムは、世界のいたるところで酷くなる一方ですし、政治もその方向を向いている(極右が主流になりつつある)という現実は、とても恐ろしいことのように思えます。

ホセアは、神と民の関係を夫婦の関係にたとえて巧みに表した預言者です。

不貞を働いた妻が、罰を受けた後に回心し神の愛を思い起こさせられる、という構成で編集されたのがホセア書です。

彼が活動したのは、BC750~725年ごろだと考えられています。

わたしは彼らの背信を癒やし、喜んで彼らを愛するであろう。

わたしの怒りは彼らから離れ去った。

わたしはイスラエルに対して露のようになる。

彼はゆりのように花咲き、

ポプラのように根を張る。

その若枝は栄え、オリーブの木のように麗しくなり、

レバノン杉のようにかぐわしくなる。

その名声はレバノンのぶどう酒のようになる。

わたしは緑の糸杉のようである。

お前を実らせるのはわたしである。

知恵ある者はこの言葉を悟り、賢き者はこれを知れ。

主の道はまっすぐで、正しい者はこれを歩む。

しかし、罪人はこれにつまずく。

(14・2~10)

青くした文字は、すべて神の愛の象徴である、と教わりました。

「お前を実らせるのはわたしである」

一口にキリスト教、と言っても、聖書の解釈も神に向かう姿勢も本当にさまざまであることを、世界情勢をみていると痛感させられます。

身勝手な大人の争いに巻き込まれて犠牲になる子どもたちのために祈ります。

子どもたちの巻き添えが、これ以上増えませんように。

身体と心に傷を負ってしまった子どもたちが、少しでも笑顔になれる時間が持てますように。

子どもたちが、神様の方を向いて、前を向いて生きていくことができますように。

・・・・・・・・・・・・・・

エルサレムにある、ユダヤ人とアラブ人の子どもたちが共に学ぶ学校についての、NHKの特集記事です。

周りが何と言おうとも、欧米の政治がどのような政策を行おうと、結局は当事者のこうした意識と行動が最高の成果を産むのだ、と思わされました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240708/k10014502391000.html

我が家の近くの、わたしが大好きな風景です。

筑後川と耳納連山と大きな空。

歴史を理解する

本を読むのが好きな一番の理由は、「知る」ことができること。

最近のニュースサイトは、AIによってランダムに「好み」そうな記事が表示される仕組みになっていますし、そもそも内容の信憑性が疑わしいものが多い気がして、、、。

また面白い本を読みました。

アメリカの歴史はコロンブスがアメリカ大陸を「発見」した1492年から書き始められます。

(そう、学生時代には教わったのです。)

ですがこれは、あくまでもヨーロッパ的な見方であり、アメリカ大陸にはもともと先住民が暮らし、彼らはヨーロッパからやってきた彼らに、土地も彼ら自身をも「略奪」されたにすぎません。

コロンブスが「発見」したカリブ海の島々も、当時の教皇アレクサンデル6世の「認可」を得て、スペインとポルトガルで分け合っています。

その後もスペインは、南アメリカ大陸の地域をも征服し、現在のボリビアのポトシ銀山に眠っていた膨大な埋蔵量の銀山は、スペインの戦費を賄う重要な財源となったのです。

アメリカでは10月第2月曜日はコロンブス最初の航海を記念する『コロンブスデー』の祝日でしたが、近年はさまざまな都市がこの祝日を『先住民の日』に置き換えて、各地でコロンブスの像が取り除かれているようです。

同じ1492年、7世紀にわたってイスラム勢力の支配下にあったスペイン半島のグラナダが、レコンキスタ(失地回復)によってキリスト教徒の下に「取り戻され」ました。

当時、スペイン半島を支配していた連合王国は、統一するためにカトリックの信仰を利用しました。

ローマ教皇からの信認を得て、永年の戦いの末にイスラム勢力を「排除」し、それまでその地で共存していたユダヤ人にカトリックへの「改宗」を迫り、応じなかった10万人を「追放」することで、スペイン半島の統一を成し遂げたのです。

一方で、コロンブスの航海に同行したドミニコ会の修道士、ラス・カサスは、インディオを過酷に扱うコロンブスの一行を激しく非難し、自分たちと同じ人間である彼らの尊厳を守るようにと、教皇パウルス3世に訴えます。

アメリカのキリスト教の歴史も、わたしたちが学校で習ったような「メイフラワー号でアメリカ大陸に渡ったピューリタン」から始まるのではなく、敬虔なカトリック信者であったコロンブスと、その対応にあたったローマ教皇にその始まりがありました。

この本を読んで、歴史とは一方的な記述によって(征服者側=ヨーロッパの主観で)伝えられているのだ、と改めて強く感じました。

その意味でも、やはり新約聖書は、あらゆる方向からイエス様と弟子たちの様子を書き残していることがよく分かります。

怒ったり泣いたりするイエス様、疑って争って、イエス様の最期の時まで嘘をついたり逃げたりする弟子たちの姿、人の弱さと強さの両面を包み隠さず表現している聖書。

AIがわたし好みで表示してくれたニュースに、このようなものがありました。

米南部オクラホマ州のウォルターズ教育長は6/27、公立学校の授業で聖書を取り上げることを義務化すると通達した。

南部ルイジアナ州では教室に旧約聖書の十戒の掲示を義務付ける州法が成立しており、公立学校に宗教を持ち込む動きが広がっている。

通達は「聖書は必須の歴史的、文化的な規範だ」とし、授業で教えることで「生徒たちは米国にとって大事な価値観や歴史を理解できる」と主張

アメリカにとって大事な価値観や歴史を理解する、という、これまた一方的な考え方がいかにもアメリカらしいです、、、。

何事においてもそうだと思うのですが、背景を理解しておくことはとても大切です。

一側面からの見方で物事を判断してしまうのは、特に歴史に関してはとても危険です。

イスラエルとパレスチナのことについても本を読みました。

本に書いてあることが全て正しいわけではないでしょうが、それでも、歴史的な背景、これまでの長い経過を知ったうえでニュースを見聞きすると、物事の見方が変わります。

起きていることの背景をもっときちんと理解したい、とますます思うようになりました。

・・・・・・・・・・

わたしたちの信仰の大切な歴史のひとつである、今村教会

先日、どうなっているだろう、と気になって見に行ってきました。

耐震工事は遅々として進んでいないように見受けられます。

今村の信徒の方にお尋ねしたら、「工事が完了するまで10年はかかるそうです。聖堂の周囲の小屋などを取り壊すことから始めるようですが、まだそれも始まっていません。」とおっしゃっていました。

いつ起こるかわからない災害、特に大きな地震が来たら全て崩壊してしまいそうな様子です。

この美しい聖堂を久しぶりに見て、次の世代にも残したいと改めて思いました。

↓ 2019年7月7日、筑後地区の研修会で前田枢機卿をお呼びした時の写真です。

言葉のなりたち

6/2のごミサでは、初聖体の子どもたちの晴れやかな笑顔がありました。

・・・・・・・

現代では誰も、話し言葉としては使っていないラテン語ですが、ヨーロッパの様々なは言語はラテン語から派生したものが多いだけでなく、わたしたちの今の生活の中にも、まだまだラテン語が存在しているのを感じます。

「謙遜」の徳は、様々な悪徳の中でも最も深刻な「高慢」の悪徳への偉大な対抗者である。

うぬぼれと高慢が、自分を実際以上のものに見せながら、人の心を膨らませているのに対し、謙遜はそれをあるべきサイズに戻してくれる。

わたしたちは素晴らしい被造物であるが、長所と短所によって限界づけられた存在である。

聖書はその始めから「塵(ちり)にすぎないお前は塵に返る」(参照 創世記3・19)と、わたしたちに思い出させている。

実際、ラテン語で「謙遜な」(humilis)という言葉は「土」(humus)から来ている。

それにも関わらず、人の心にはしばしば大変危険な万能という妄想がのし上がって来る。

(5/22教皇フランシスコ 一般謁見でのお言葉より)

実際に聖書がラテン語で書かれていたわけではないのに、こうして聖書の言葉を説明してくださるときには今でもヴァチカンの公用語であるラテン語の単語がでてきます。

なぜキリスト教ではラテン語が用いられていたのか、と調べてみましたら、ラテン語はもともとローマで話され、書かれていた言語であり、その後の中世ヨーロッパではラテン語が唯一の公用普遍語であったから、なのだそうです。

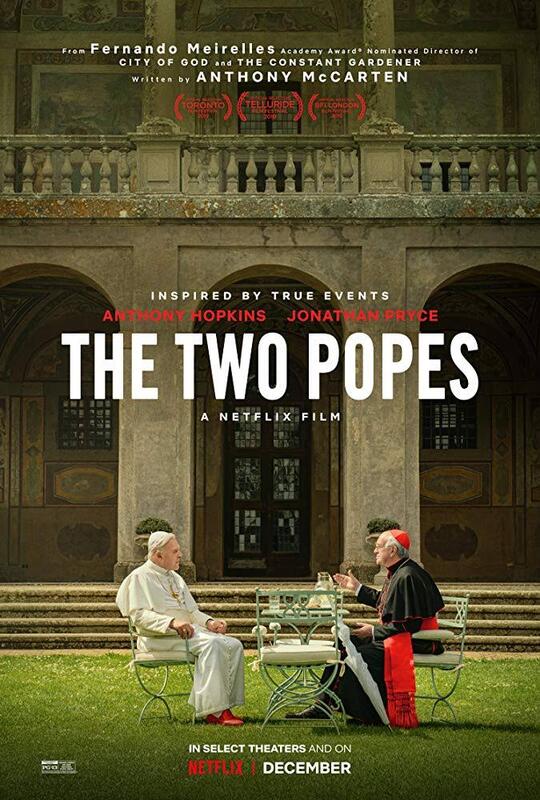

(とはいえ、映画「The Two Popes(二人のローマ教皇)」で、ベネディクト16世が生前退位をあえてラテン語で発表した際、その場にいた枢機卿たちのほとんどが何を言っているのか理解できなかった、というシーンが思い出されます。)

パパ様のインスタとXのアカウント名は、ラテン語の「フランシスコ」=Franciscusです。

ラテン語を勉強してみたい、と思い、数年前に一度本を買って読んでみました。

その時買ったのは、文法からラテン語を学ぶ、といったものでしたので、数ページで断念。

そして数年たった今、また興味が湧き、自分たちの生活にどのようにラテン語が潜んでいるかを知りたいと思い、ここのところ数冊のラテン語に関する本を読みました。

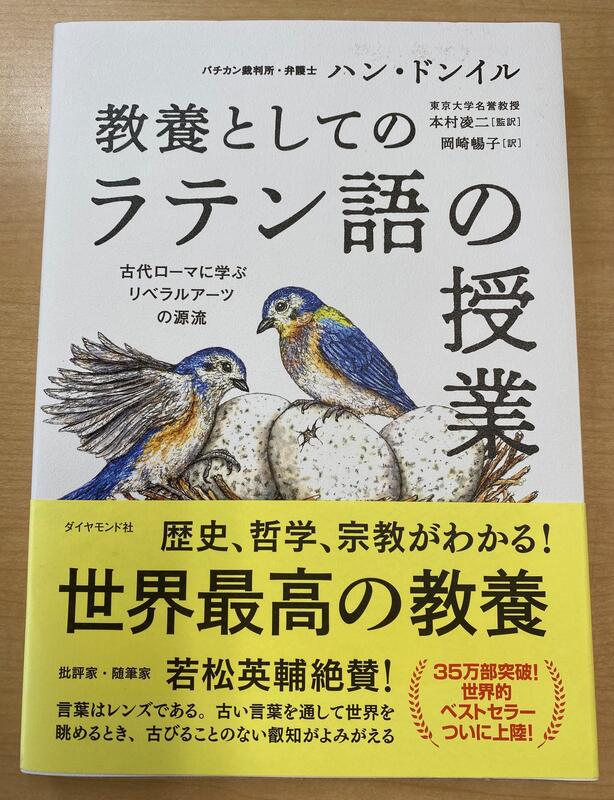

そのうちの一冊がこちらです。

ハン・ドンイル著「教養としてのラテン語の授業」

(最近の日本の本のタイトルの流行ですね。

本当のタイトルはなんだったのだろう、と思ってしまいます。)

これはもう本当にみなさんにぜひ読んでいただきたい、とても素晴らしい本なのです。

本の内容は、ラテン語を「学ぶ授業」ではありませんでした。

ローマ留学時代の悩める青年期のお話し、世界の若者たちに向けた人生論、といった講義内容にラテン語がちりばめらているのです。

(韓国の大学生への講義内容がベースですので、カトリックの信仰について触れられている箇所はあえて少なく、でもそれがかえって、内容をストレートに伝わるものにしていると思いました。)

いくつか、心に残った箇所をかいつまんでご紹介します。

①「時間」を意味するラテン語tempus(テンプス)

元の由来はサンスクリット語です。

(ラテン語の単語はサンスクリット語に起因しているものが多いのです。)

Time flies(光陰矢の如し)という英語の格言も、ラテン語の「テンプス・フュジット Tempus fugit」の翻訳にすぎません。

時間が矢のように過ぎていくことを表す格言ですが、もともとは「好機を逃すな」と言う意味で古代ローマの詩人 ウェルギリウスが使った表現です。

②beatitudo (ベアティトゥド)という、「幸せ」を意味するラテン語

beo (幸せにする、喜ばせる)とattitudo (態度、心の持ちよう)という言葉の合成語です。

つまり、beatitudoという言葉は、「態度や心の持ちように応じて幸せになれる」ということです。

自分の蒔いた種が、喜びや幸せとなって自分に返ってくることもあれば、苦しみや辛さとなって返ってくることもあります。

③「勉強する」と言うラテン語の動詞の原形は「ストゥデレ studere」

英語のstudyはこの言葉が語源です。

ラテン語のstudere の本来の意味は「専念する、努力する、没頭する」があり、心から望む何かに力を注ぐこと、それが「勉強する」という意味なのです。

自分に合った学び方を捜すことが勉強の第一歩です。

この過程を通じて、私たちは「自分」についても深く知ることとなります。

こうした訓練が、ひいては人間関係における自らの態度や話し方など、人生の多くのことを考えさせてくれます。

ルカ13章33節は、そんな人間の生き方を物語っています。

しかし、今日も明日も、またその次の日も、わたしは旅を続けなければならない。

この一節は、イエス様がファリサイ派の人々から、ヘロデが殺そうとしているから立ち去るように、とアドバイスを受けた時にお答えになる場面です。

ハン・ドンイルさんは、イエス様がおっしゃった『見よ、わたしは今日も明日も、悪霊を追い出し、病気を治す。そして、三日目にすべてを成し遂げる』。という旅の目的を、わたしたち一人ひとりの人生にも当てはめて考えることを教えてくれています。

こうして毎週記事を書いていても、昨日書いたことを翌日見直すと考え方が新たになっていたり、深まっていたり、日々生きていくうちに勉強になっていることを痛感しています。

*最近の、ラテン語にまつわるニュース*

イタリアメディアが5/28に報じたニュースで、「イタリア警察は、ラテン語の成績が悪かったとして16歳の娘をローマの高速道路に置き去りにした40歳の女を児童虐待容疑で逮捕・訴追した。」というものが。

イタリアでは現在も、大学進学のためのテスト(大学入試はない)の科目にラテン語があるそうです。

「スペイン・マドリードのプラド美術館で27日、イタリアの巨匠カラバッジョの新発見絵画が公開」というニュースがありました。

絵画は、イバラの冠をかぶった血まみれのキリストが描かれ、ラテン語で「Ecce Homo(この人を見よ)」と名づけられたそうです。

ラテン語は決して、「誰も話さず、使われなくなった言語」ではないのです。

名は体を表す

今週もお相撲の話しからです。

いま、わたしの一番のオシは、入門一年にして優勝した、元横綱稀勢の里の二所ノ関部屋の大の里

(相撲ファンでないと、早口言葉のような文字列ですね。)

大の里というしこ名は、大正から昭和初期に活躍し「相撲の神様」と呼ばれた元大関の大ノ里に由来しているそうです。

『名は体を表す』と言いますが、相撲力士のしこ名と取り組み方を併せて見ていると、その名のように成長していく様を感じるのはわたしだけでしょうか。

この言葉は、『名前にそのものの本当の姿が表れている』という意味を持つ慣用句です。

仏教用語の『名体不二(みょうたいふに)』(名前と体は一緒である、という意味)が由来であるとされています。

正教会やカトリック教会においては聖人を崇敬しており、わたしたちはそれぞれ洗礼名を持っています。

一方で、プロテスタント諸教派においては聖人崇敬を行わないため、特に洗礼名を付けないところが多いようです。

教皇フランシスコは、イエズス会出身であるのに『フランシスコ』という霊名を選びました。

アッシジの聖フランシスコを崇敬されて、というのはご存じかと思います。

成人洗礼であれば、わたしたちは自由に、じっくりと洗礼名を選ぶことができます。

幼児洗礼の場合は、ご両親などが「そのように育ってほしい」という想いを込めて選ばれるでしょう。

数名の成人洗礼の信徒の方に、その洗礼名の由来を伺いましたが、それぞれにエピソードがありました。

教会の広報誌に、受洗者、転入・転出などの方のお名前を洗礼名とともに掲載していますので、あらためて見返してみたら、そのエピソードをお伺いしてみたいと思うお名前がいろいろとありました。

先日ご帰天された、支援させていただいていた方は、ヨハネ(バプティスタ・ド・ラ・サール)という、( )付きの洗礼名でした。

彼がどうしてこの名前を選んだのか、お聞きできないままでした。

久留米教会で司牧実習をされていた古市神父様(現・東京練馬区 北町教会主任司祭)は、ヨハネ・マリア・ミカエルという、かなり贅沢な洗礼名です。

(神父様にお尋ねしたら、3つまでと言われたので、マリア様の両サイドに洗礼者ヨハネと大天使ミカエルを配置することにした、のだそうです。)

聖人を祝う記念日は、四旬節と待降節を除いてほとんど毎日あります。

聖人の祝祭日はその重要性に応じてランクがつけられており、重要性の順に「祭日」「祝日」「義務の記念日」「任意の記念日」とがあります。

5/22は聖リタの任意の記念日でした。

先日、妹がプレゼントしてくれたものです。

イエス様のご像のいばらの棘を額に受けたリタは、なんとなく、中年女性の雰囲気がリアルです。

若い頃の不幸な結婚生活を経て修道女となったリタ。

家庭内に問題のあるところでは彼女の忠告が喜ばれ、そのとおりにすると必ず幸福が帰ってきたと言われ、「望みのないときの助け手」とも言われています。

ウィキペディアには、「守護対象:絶望的状況、必死の状態、望みがない時、不可能な願いを抱く人、病気、怪我、母、結婚問題、不妊、虐待、子育て」とありました。

おそらく、しょっちゅうケガや病気をしているわたしのために、妹は聖リタを選んでくれたのでしょう。

なかなか重い任務を課せられた聖女です。

リタ、という洗礼名をお持ちの方がいらしたら、その方にもその名前を選んだ物語があるのでしょう。

わたしの洗礼名がインマヌエルになったのにも、物語があります。

『名は体を表す』

自分の日々を反省するとき、「インマヌエルの名に恥じないように」と心に鞭を打つ思いです。

人として足りないことの多い、同じ過ちを繰り返してばかりのわたしですが、困難に会った時に「あ、そうだ、インマヌエルだった。神様が共にいてくださっている、心配ないんだ。」という場面がこれまでに何度となくありました。

ですが、葬儀ミサで「彼女はホントにインマヌエルだったね」と言われるよりも、今現在の自分を「インマヌエル」に恥じない存在となるよう励みたい、と思っているのに、なかなかうまくできないのです。

26日のごミサ前に、告解をしました。

「まさにそれ!」というお言葉を神父様からいただき、心だけでなく身体までスッキリした気分になれました。

自分に与えられたもう一つの名前が、自分の体を表すのだ、と心を新たにできた日曜日でした。

・・・・・・・・・・・

「『神のインフルエンサー』の少年がカトリック教会の聖人に」、というニュースがありました。

2006年に15歳で亡くなった少年が、キリスト教カトリック教会で聖人となる見通し。

アクティスさんは、所属していた教区や学校のウェブサイトをデザインしたほか、報告されている全ての「聖体の奇跡」の記録を目的としたウェブサイトを立ち上げて有名になった。

https://www.bbc.com/japanese/articles/c0ddvr8dgm1o

これからは、洗礼名にカルロを選ぶ人も出てくるのかもしれませんね。

伝わる信仰

人の価値観や物事の受け取り方が予想とあまりにも違うと、驚いたり・気付かされたり、ということがありませんか?

最近、ごミサの中で気になっていることがあります。

「あの方はお見かけしたことがないな、初めて来られた方かな?」ということがよくあります。

そうした方のことは、気にかけて声をかけるようにしています。

そして、『初めて教会に来られた方へ』というパンフレット、聖書と典礼、聖歌集をお渡しし、質問も受けるようにしています。

ところが、中には知らずにご聖体を受け取り、口にしてしまう方がいらっしゃるのです。

並んで、信者の所作を真似てしまうようです。

「洗礼を受けておられない方は、司祭から祝福を受けることができます」、とアナウンスをしていますが、委員会でこのことが話題になりました。

「司祭から祝福を受ける」ということを、そもそも理解できないのではないか、と。

「洗礼を受けていないと聖体がもらえないなんて、差別されてる気持ちがする」とおっしゃった方もいたそうです。

「信じなければ救われない、というのがキリスト教ですか?」と聞かれたこともあります。

わたしたち信徒の価値観で、「洗礼を受けていないのにご聖体を口にするなんて!!」という気持ちが湧くことも。

このような一方通行では、信仰が人々に伝わるわけがありません。(反省)

わたしも、ここにこうして書く内容については1週間かけてじっくりと吟味していますが、やはり「難しい」「わからなかった」という感想を聞くこともあります。

「カトリックの信仰に関心を持っていただけるように」、「久留米教会に行ってみたいと思っていただけるように」と書き始めたのに、いつの間にか、「学んだことを多くの人に伝えたい」気持ちの方が先走ってしまうことも。

わたしの母校である大学は、とても熱心なプロテスタント教育でも知られる学校です。

イギリス国教会から独立したアメリカの聖公会。

ウィリアムズ主教は、まだキリスト教が禁止されていた江戸時代末期の1859年に米国聖公会の宣教師として来日し、日本聖公会初代主教となります。

1874年には、東京・築地に聖書と英学を教える私塾「立教学校」を設立し、これが後に立教大学となりました。

カトリックも多くの学校を創設し、いまでも日本中でカトリック教育を実践していますが、プロテスタントの教育の方が率直で分かり易くて力強い気がするのです。

大学の広報誌には、当時のトランプ大統領に祈りを捧げる様子が掲載されていて驚きました。

アメリカ聖公会は、福音派(エバンジェリスタ=いわゆるトランプ派)ととても深い結びつきがあるようです。

広報誌に書かれていた、「宗教を学ぶことは国際問題の理解や自己理解を深める」という文言には、納得するような違和感を抱くような、複雑な気持ちになりました。

カトリック信者であるわたしがこの大学に行ったように、生徒のほとんどは聖公会の信徒ではなかったように思います。

わたしにとって宗教は、頭で「学ぶ」もの、よりも先に心と身体で「感じる・信じる」もの、です。

信じたうえで、こうして「学び」を楽しんでいます。

同時に思うのは、プロテスタントの方々は本当によく聖書を学ばれている、ということ。

例えば、「あなたは、わたしに従いなさい」。というヨハネにある言葉を頼りに検索すると、たくさんの教会のホームページやコラムが表示されます。

それは、ほとんどがプロテスタントです。

横浜指道教会という、プロテスタントの教会のホームページで見つけた牧師さんの文章には、こうありました。

「私たちそれぞれには、それぞれなりの、主イエスに従う道が備えられています。

それは人によって全く違う道です。

私たちは、他の人にどのような道が備えられ、どのように導かれているのかに目を奪われるのではなくて、自分に与えられている道を見極め、そこをしっかり歩んで、主イエスに従って行くことが大切なのです。」

https://yokohamashiloh.or.jp/jn-fj-21-3/

とても分かり易く、勉強になります。

プロテスタントの牧師さんたちは、礼拝でのご自分のお話をホームページにまとめて発信する、ということにもとても熱心なように感じます。

知らずにふと入ってみた最初の教会が、カトリックかプロテスタントかは、信者でなければわかりません。

キリスト教の信仰を知りたい、と思う方が、カトリック教会のミサに参列しようと日曜の朝に教会に来てくださったのに、「これはダメです」と言われたら、、、、。

わたしたちの信仰がもっとわかりやすく伝わるように、もう少し工夫が必要かもしれません。

自分を持つ

わたしが今回ニューヨークに来たのは、家族の今と将来を、自分の目と心で確認するためです。

妹は、ニューヨークに住むようになって30年近くになります。

今ではこちらで会社を運営し、2人の娘がいます。

もちろん日本でもそうですが、働く母というのはとても大変です。

5年ぶりに来ましたが、日本と同じく、物の値段が上がり(と言っても、全てが日本の倍以上の価格です)、ますます暮らすのが大変になっていました。

妹も洗礼を受けていますが、教会からは遠ざかっており、それも心に引っかかっていました。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の水が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

(フリックコレクションで見た、ヴァン・ダイク作の作品です)

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

満ち足りると、わたしはあなたを否み、「主とは誰か」と、言うようになるでしょう。

また、貧しくなると、わたしは盗みをし、わたしの神の名を汚すようになるでしょう。

(箴言30・7〜9)

世界中から人が集まっている人種のるつぼであるこの街は、さまざまな問題を抱えており、貧富の差、人種差別はますますひどくなっているように感じます。

先日書いたように、教会といってもとても多くのプロテスタント宗派がありますし、心に不安を抱えてセラピーを受けるのも(金銭的に余裕があれば)普通のことです。

「人を養うのはもろもろの収穫物ではなく、あなたに信頼する人々を守るみ言葉である」と知恵の書にあるとおり(16・26)、この街では特に、自分をしっかりと持っていないと、不安と不満に押し流されそうになります。

妹もですが、彼女の友人たちも、世界中を移動して仕事をしている女性が多く、仕事と生活、子育てを担うのは本当に大変そうです。

今回、こうして長い時間をこちらで過ごしているのは、旅行ではなく、共に生活をしてみて確認したかったからなのです。

彼女たちが、自分をしっかりと持ち、信念を持って強く逞しく生きている様子を確認でき、安心しています。

わたしが知り得ただけの感覚ではありますが、彼女たちに共通していると感じるのは、「人を羨まず」、「自分の役割が明確で」、「常に先を見据えている」、と言うことです。

もしわたしがこの街に住むとしたら、信仰がなければ自分を見失ってしまうかもしれませんが、彼女たちからたくさんのことを学ぶ毎日に感謝しています。

慎み深く自尊心を保ち、自分の真価を知って自らを評価せよ

(シラ書10・28)

あなたに感謝をささげるために、日の出前に起き、暁にあなたに祈らなければならない

感謝を知らない者の望みは、冬の霜のように解け、無用な水のように流れ去る

(知恵の書16・28〜29)

聖書を持ってきて、本当に良かった!

1日に一度は聖書を開き、今日の糧となる言葉を探すことで、心の底から落ち着くことができるのはお恵みです。

余談ですが、この街に住む人は多くが外国から移住している人で、苦労して生きているからか、人に優しいと感じます。

イスラエルに行った時に、みんなが「シャローム!」と声をかけてくれたように、毎日何人もの人が小さく微笑みながら「ハァィ」と会釈してくれるか、「ハブ ア ナイス デイ!」と言ってくれます。

日本では、知らない人に挨拶をする、なんて習慣はありませんね。

来週は、少し遠くに家族で旅に出るため、このコラムはお休みさせていただきます。

キリスト教の芸術

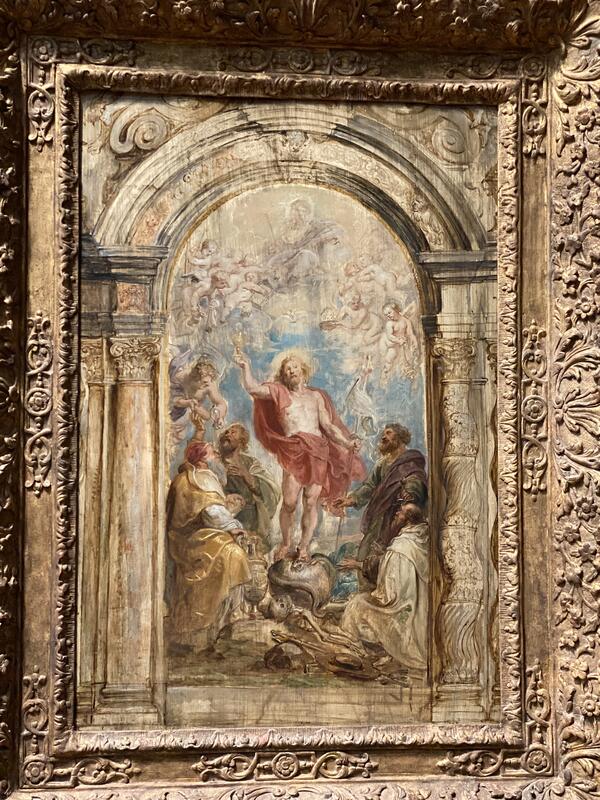

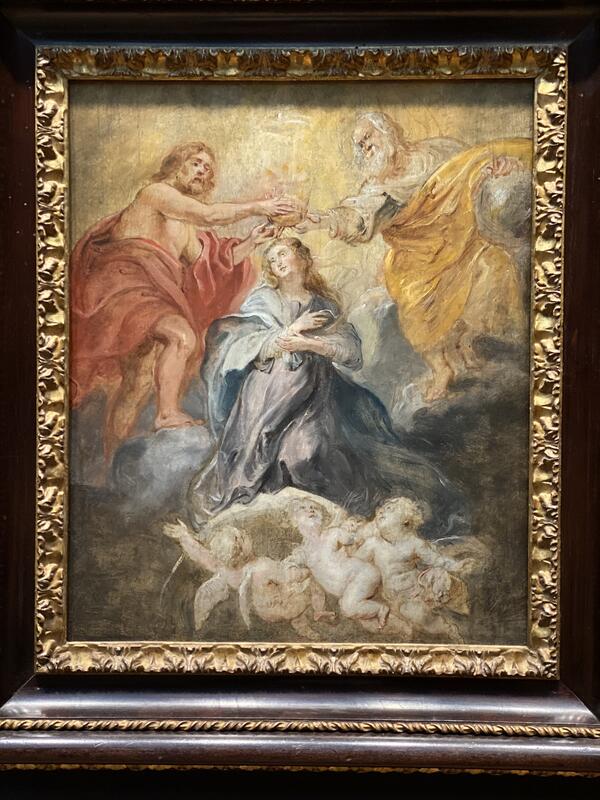

メトロポリタン美術館に行きました。

日本で有名な絵画展があっても、写真撮影は出来ないことが普通ですが、こちらではOKです。

もちろん、その美術館の収蔵品だから、と言うこともありますが、例えば小学生が課外授業でクラスごと訪れていて、座り込んで写生していたりするのも普通の光景です。

とても1日では見て回れない数の展示品がありますので、見たいポイントを調べてから行かないと、疲れ果てるだけに終わる贅沢な美術館です。

わたしはいつも、同じ絵を見るために行くのですが、今回はこれらのキリスト教にまつわる作品を初めて見ました。

カトリック教会が芸術に力を入れるようになったのは、宗教改革に端を発しています。

トリエント公会議で、芸術は崇拝の対象ではないとの判断がなされ、建築や絵画が重要な位置を占めるようになって行きます。

絢爛豪華で力強い教会の建築を推し進め、教義の重要性を絵画や彫刻で語ることに力を入れていきます。

1506年に着工されたローマのサン・ピエトロ大聖堂はその事情を反映している、とウィキペディアにありました。

「聖人崇拝に好意的ではないプロテスタントへの反動で、多くの聖人画も描かれるようになりました。

カトリック教会が宗教美術の力を利用したのは現代でいうメディア戦略であり、「宗教画=目で見る聖書」によって、わかりやすく、そして劇的に信者の宗教心に訴え帰依させようとしたのです。」

と書いてある記事も見つけました。

事情はどうあれ、現代のわたしたちにとってこうしたキリスト教の芸術は、信仰の助けというよりは心の滋養に最適なものではないでしょうか。

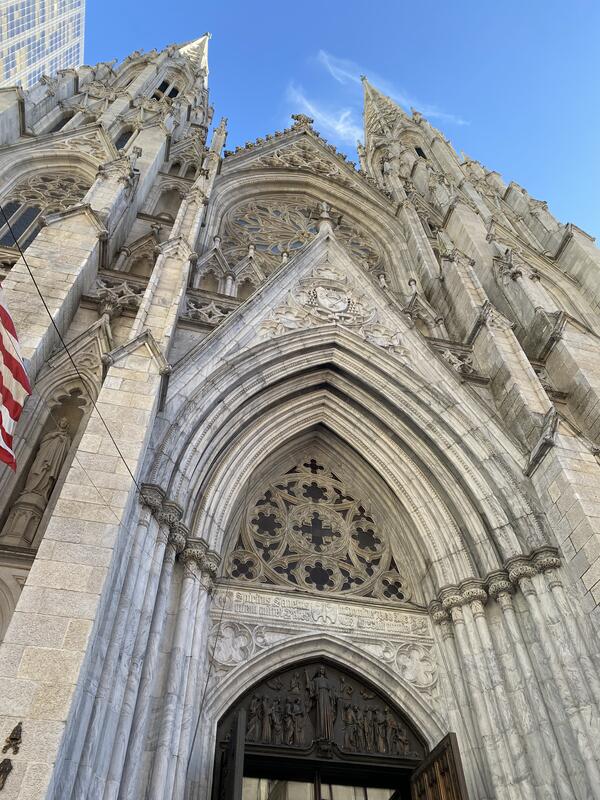

こちらは、ニューヨーク最大のカトリック教会、セントパトリック教会です。

五番街の真ん中にそびえ立つ、豪華絢爛な聖堂です。

平日の午後に行ったのですが、平日は毎日3回のミサがあり、ちょうどその最中でした。

どういう事情でかはわかりませんが(わたしが日曜に行く近くの教会も同じで)、聖歌はみんなで歌わず、一人のプロのような人(おそらく、音大の学生)が声高らかに歌い上げます。

神がほんとうに地上にお住みになるのでしょうか。

天も、天の天も、あなたを包むことはできません。

わたしが建てたこの神殿などなおさらです。

しかし、わたしの神、主よ、あなたの僕の祈りと願いを顧み、今日、あなたの僕がみ前にささげる叫びと祈りを聞き入れてください。

どうか、あなたの住まいである天でこれを聞き、聞き入れてお赦しください。

(列王記上8・27〜30)

8章は、「あなたは天にあってこれを聞き」と繰り返し書かれている、『ソロモンの祈り』という箇所です。

ソロモンが豪華絢爛な神殿を建て、そこに神の櫃を置いた時、雲が神殿に満ちます。

「主は密雲の中に住む」、とソロモンは悟ります。

豪華な神殿も教会も、建物そのものは、わたしたちにとっての一つの祈りの場所にすぎないのです。

自分磨き

先日の記事で、各所で人材が不足しているということについて書きましたが、ここアメリカでも危機に瀕している教会があることを知りました。

今、ニューヨークにいます。

犬の散歩で近所を歩いている時、姪が「あの古い教会は、維持できなくなって売られて、中は素敵なアパートに改装されてるのよ」と、教えてくれました。

↑この古い教会は、外観をそのままに、今はアパートになっているのです。

ブルックリンは、ニューヨークの中でもとても教会が多い地区で、2ブロックごとに様々な宗派の教会があります。

↓こちらは、フレンチバプティストの教会

そして、こちら↓が、わたしが滞在する時にいつもミサに行くカトリック教会です。

(妹の家から歩いて10分の距離です。

歩いている途中に、4つのプロテスタント教会があります。)

QUEEN of ALL SAINTS CHURCH

学校が併設されている、とても大きな教会です。↓

ご存知の通り、ニューヨークはとても物価が高く、不動産を維持するのはとても大変です。

エアライツ(空中権=近隣のビルからの眺めを阻害しないように、これ以上建物の上を高くしないという約束)を売って、維持費を得ている教会もあるそうです。

韓国では多くの召命があるのに、とも嘆いたことを書いていましたが、12/14発表の韓国統計庁によると、韓国の出生率は2023年は0.72となり、2025年には0.65まで低下するとの推計だそうです。

少子化が社会問題である日本でさえ、2022年の出生率は1.26ですので、いかに韓国が危機的な状況かがわかります。

つまり、韓国の召命が日本のようになるのは時間の問題なのです。

ある神父様に「もう久留米教会に神学生が実習に来てくれることもない。日本の教会はどうなっていくのだろう」という愚痴を話していた時、こうおっしゃいました。

「以前わたしが教えたように、信徒それぞれが『信仰のセンス』を磨いていくしかないのですよ」

信仰のセンスについては、前にもここに書きましたが、大切なことですのでもう一度書いておきます。

大まかに、2つのセンスが必要となります。

①能力としてのセンス

・聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力

・神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力

・日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力

②理解としてのセンス

・神の啓示について、各人が理解して得る意味

・人がそれを他者に表現するとき、信仰の知識として顕になるもの

どうですか?

難しい、と感じられたかもしれません。

でも、全てのセンスを持っている、と断言できなくとも、どれも薄っすらとは分かっているものではないでしょうか。

「今日、わたしがあなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものでも、遠く及ばぬものでもない。

それは天にあるのではなく、海の彼方にあるのでもないから、『誰がわたしたちのために天に昇り、海の彼方に渡り、それを取って来て、わたしたちが行うように、それを聞かせてくれるのか』と言うには及ばない。

実に、言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、あなたはそれを行うことができる」。

(申命記30・11〜14)

ローマ10章に引用されている箇所です。

司祭の数が足りない、少子化が心配だ、と嘆く前に、「わたし」に授けられている「言葉」を自覚する必要がある、と言うことです。

信者としての自分のセンスを、それぞれが磨くのです。

信仰のセンスは、個人の生き方で現されるものです。

上に書いた5つのポイントを意識して生活してみるといいですね。

わたしたちの信仰のセンスが磨かれれば、自然とその背中を見た若者の気持ちが芽生えてくれるかもしれません。

人の痛み

いつも、ここに書くことの基礎は、その週に起こった出来事や考えたことを信仰に結びつけています。

皆様は、今週はどのような日々でしたか?

何か、考えさせられることや、気になることはありましたか?

わたしは、「病気」についてずっと思いを巡らせていました。

以前から何度か書いたことのある、ある神父様から依頼を受けて支援を続けている方のことです。

彼に何かあると、決まって『虫の知らせ』があり、心に引っ掛かるものが湧き、連絡を入れるのです。

また、負のスパイラルに陥っていました。

いくつかの身体的な病気を患っているのですが、根本的な問題は、アルコール依存症です。

身体に不調があると入院し、病院にいる間はお酒が抜けることで精神的に軽やかになります。

信仰を持っていること・神父様とわたしに気にかけてもらっていることへの感謝に満ち、お電話をくださり、優しい言葉で会話をすることができます。

家に戻ると、そのうちまたお酒に浸るようになり、生かされていることの意味を問うようになり、自暴自棄になってしまうのです。

弟子たちはイエスに尋ねて言った、「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。

この人ですか。それともこの人の両親ですか」。

イエスはお答えになった、「この人が罪を犯したのでもなく、この人の両親が罪を犯したのでもない。

むしろ、神の業がこの人のうちに現れるためである。

わたしをお遣わしになった方の業を、

わたしたちはまだ日のあるうちに行わなければならない。

誰も働くことのできない夜が来る。

世にいる間、わたしは世の光である」。

(ヨハネ8・2〜5)

その方が、わたしにこれまで何度もおっしゃいました。

「どうしてわたしを見捨てないんですか。」

わたしは、「神父様から頼まれているからよ。わたしはあなたのことを見捨てませんよ。」とお答えします。

彼のために働くこと、それはわたしに神様がお与えくださった、一つの使命だと思っています。

彼の痛みが、なんとなくですが、わかるのです。

恐らく、わたしたちは誰も、同じような罪を繰り返し犯しているのではないでしょうか。

アルコール依存症は病気です。

それは、罪ではありません。

生かされている意味を疑うこと、それが罪だと思うのです。

病気、それも、本人に治す気があれば治る病気なのに、、、、とずっと考えています。

以前、その神父様から教わったことの一つに、「ある宗教的な体験によって自分が変えられた、という誰かとの出会い。その時を持っていることは幸いだ」というものがあります。

イエス様が十字架の死を予告される場面でおっしゃる言葉があります。

『父よ、わたしをこの時から救ってください』

いや、このために、この時のためにこそ、わたしは来たのである。

(ヨハネ12・27)

「この時」

誰かとの出会いがその人を救う、そのことはイエス様にとっての「この時」である、と教えてもらいました。

その方が、わたしとの出会いをきっかけに変わってくれるのを何年も待っているのです。

旧約の「難解さ」が好きなので、いつも好んで旧約を読むのですが、今回はこの記事を書くにあたって、書簡を読み返してみました。

書簡はストレートに心に入ってくる文章が多く、読んでいてワクワクします。

律法全体は、「隣人を自分のように愛せよ」という一句を守ることによって果たされます。

わたしたちは霊の導きに従って、生きているとするなら、また、霊の導きに従って前進しましょう。

機会あるごとに、すべての人に、特に、信仰によっていわば家族となった人々に対して、善を行いましょう。

(ガラテヤ5・14、23、6・10)

聖霊が言っておられるように、「今日、もしあなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない」。

あなた方のうち誰一人罪にまどわされて、頑なになる者がないように、むしろ、「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」。

(ヘブライ3・7、13〜15)

「この時」

「今日」

いずれも、神様がわたしたちに語りかけ、働きかけてくださる瞬間です。

人の痛みを感じるならば、神様が「働きなさい」と背中を押しているのだ、ということを忘れないように。

・・・・・・・・・・・・・・

2年間、久留米教会で司牧実習をしてくれた神学生のホンくん。

28日が最後のミサでした。

いよいよ、3/20に長崎で助祭に叙階されます。

久留米教会からも、バスを借りてみんなで叙階式に参列させていただこうと計画しています。

ホンくんは、韓国から来て日本で神学校に行き、長崎教区で叙階されます。

彼のために祈りましょう。

(彼の送別会を兼ねたバーベキューだったのに、彼が1番働かされていました!)

人のちから

「人材不足」、経済活動において今一番重大な問題です。

「置き配」や、飲食店でのタブレットや携帯からのオーダーなど、さまざまな工夫で、業界とユーザー相互で解決できることもあります。

JALの次期社長が初の女性になることは、業界の人材不足解消の一助になるでしょう。

防衛省が、自衛隊の男性隊員への「丸刈りルール」・女性隊員への「ショートカット推奨」を廃止することを発表しましたが、これも人材不足の対策のひとつだそうです。

カトリック教会においても、司祭不足が懸念されています。

将来、「告解はAIが担当します」とお知らせに載る日が来たら、、、。

お隣の韓国では、毎年多くの神学生が召命を受け、司祭を日本に派遣していただけるほどです。

なにがこれほどの違いを生じさせているのでしょうか。

「1月15日、アメリカ大統領選挙の共和党公認候補のアイオワ州選挙でトランプ元大統領が圧勝」、というニュースがありました。

人口の約 90% が白人で、エヴェンジェリカル(福音派)が主流という土地柄の影響が大きいとはいえ、(能力や人柄は置いておくとして)(良くも悪くも)「あれほど分かり易くて、あれほどパワーがあれば、きっと何かやってくれるに違いない!」という期待を抱かせるのは、なんとなくわかる気がします。

歴史に残る時代は、その時を象徴するような人のちからによって形成されます。

世界が混沌とし、明るいニュースが聞かれない今、希望の光となる救い主が必要だ、と思うのは極端でしょうか。

現代社会に必要な人とは、どのような人でしょうか。

先週ご紹介した本には、アッシジの聖フランチェスコについても少し記述がありました。

フリードリッヒ2世と同年代に生きたフランチェスコのことを、塩野さんは「ルネッサンスの第一走者」と書いていらっしゃいます。

おそらくフランチェスコは、当時相当な変わり者として見られていたはずです。

(親からもらったものは置いていく、と着ていたものを脱ぎ捨てて家を出て、鳥と話していたんですもの・・・)

1182年生まれのフランチェスコの説いたことは、当時のキリスト教界では革命的なものでした。

教皇たちの豪華絢爛ぶりをよそに、清貧であることの尊さを説き、キリスト教の神は、これまでに言われてきたような厳しく罰を与える神ではなく、優しく包み込む愛の神であると初めて説いたのは彼です。

そして何より彼が行った革命は、利潤追求を目的とした工業、商業に専念する人々をも修道僧として受け入れ、組織としてまとめたということです。

修道僧だけでは社会は存続できない、そのためには資金が必要である。

貧しい人、不幸な人に精神的にも物質的にも援助を惜しまない商売人も、修道会へ寄付をすることで信者としての義務を果たし、時には修道僧として共に生活を送ればよい、というのです。

合理的な支援の仕方です。

彼自身が商人の息子であるから生まれた考えでしょうが、お金儲けをする『働く人』(当時の第三階級)が修道士としても『祈る人』(第一階級)となれる、という発想は、当時『働く人』が持っていた劣等意識を取り払ったのです。

塩野さんは、「資本主義はフランチェスコから始まった」とおっしゃいます。

2000年前に人々を導いたイエス様、800年前に活動した聖フランチェスコ、彼らは文字通りの救い主でした。

わたしたちの悪行がわたしたちに不利な証言をしても、

ああ、主よ、

あなたの名のために、何かを行ってください。

まことに、わたしたちの離反ははなはだしく、

わたしたちはあなたに罪を犯したのです。

ああ、イスラエルの希望、困難の時に救ってくださる方よ、

あなたはどうして、在留の他国の者のようにこの地におられ、

一夜だけ宿った旅人のようなのですか。

あなたはどうして無力で、

救うことのできない勇者のようなのですか。

それでも、主よ、

あなたはわたしたちのただ中におられ、

わたしたちはあなたの名によって呼ばれているのです。

わたしたちを見捨てないでください。

(エレミヤ14・7~9)

現代をバビロン捕囚の時代に例えてみると、現状を引き起こしたのは頑なで利己主義に陥ったわたしたちの問題であり、それを神様が嘆いておられる姿が浮かび上がってくるようです。

救い主をじっと待つのではなく、わたしたち一人ひとりのちからが試されているような気がします。

主は憐れみ深く正しい方、

罪人に道を示し、

貧しい人を正義に導き、

へりくだる者にその道を教えてくださる。

主よ、わたしの咎は大きいが

み名の誉れのために赦してください。

主は、その人に選ぶべき道を示してくださる。

(詩編25・8、9、11)

貧しく、へりくだる人

わたしたち一人ひとりが自分の罪を認めて、今自分が選ぶべき道を正しく進むことができますように。

聖なるもの

気温はマイナスでも、気持ちの良い青空の日曜の朝でした。

毎週日曜日の朝、教会で皆さんと言葉を交わし、一緒に歌い祈り、そうして過ごせることの喜びをひしひしと感じました。

被災地の教会の被害状況に心が痛みます。

1日も早く、被災された方、海保のパイロットの方に笑顔になれる時間が訪れますように。

・・・・・・・・・・・・・

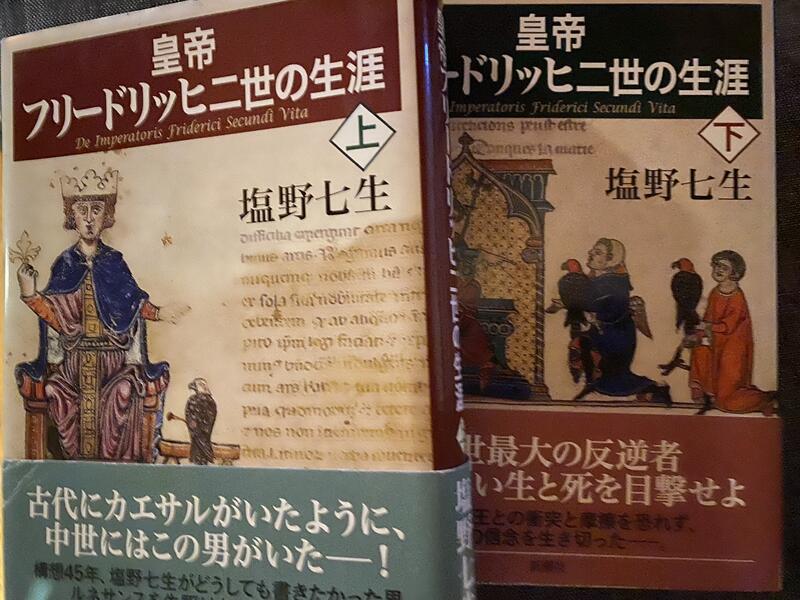

去年からハマって読んでいるのが、塩野七生さんの本。

何冊か読んでみましたが、飛びぬけて面白く、皆さまにお薦めしたい本はこちら。

本好きの友人から、「現代のクリスチャンが、安全にイスラエルに聖地巡礼に行けるようになった基盤を作ったのは誰か知ってる?」と、この本を薦めてもらい、昨年の秋から読み始めました。

その時は、まだ現在の戦争状態が起きる前でしたので、まさか「もう二度と行けないかもしれない」という状況になるとは思ってもみませんでした。

塩野さんは、本を書く際にはかなり綿密な調査をされることでも知られています。

豊富な知識と徹底した資料収集から構築される中世ヨーロッパの歴史は、まるで彼女がその世界に生きていたのかと思わせるものがあります。

友人の質問、「誰がキリスト教徒の聖地巡礼を可能にしたのか」。

それが、神聖ローマ帝国皇帝のフリードリッヒ2世です。

当時のキリスト教世界には、ローマ教皇と神聖ローマ帝国皇帝という、2人の最高指導者がいました。

ローマ教皇は神の代理人とされ、精神上の最高位者

ローマ皇帝は、ヨーロッパのキリスト教世界における世俗の最高位者

『教皇は太陽、皇帝は月』という有名なフレーズは、悪名高き教皇、インノケンティウス3世の残した言葉です。

幼くしてシチリア王国の国王になったフリードリッヒの後見人が、この教皇でした。

(当時は各地方が自治権を持っており、イタリアやギリシャ、という国は存在していません。)

当時の歴代ローマ教皇は、長年にわたってイスラム教徒の支配下にあったエルサレムの奪還が最優先事項であると考え、執拗に十字軍を送ります。

一方で、フリードリッヒはあれやこれやと理由をつけて、十字軍への参加を拒み続けていました。

それは、彼の「平和裏に聖都返還を実現したい」という思いからでした。

1228年、フリードリッヒは第六次十字軍を率います。

軍を率いたのは、あくまでも抑止力としてでした。

その前の第五次十字軍には、アッシジのフランチェスコも修道士として参加していることをご存知でしょうか。

フランチェスコもまた、平和のうちに交渉しようとして、スルタンにキリスト教に改宗するよう迫ったのです。

もちろん、そのような言葉での外交がうまくいくはずは無く、その場で殺されてもおかしくなかったのに、笑い飛ばされて追い返されています。

それに対し、フリードリッヒは聖地でのキリスト教徒の存続の保障を話し合うために、軍を率いてヤッファ(現在のテル・アビブ)に向かいます。

対するスルタン、アル・カミールは、離宮のあったガザにて待ち構えます。

二つの街を双方の使者が行き来して、四か月で講和が成立しました。

その項目の一つが、「キリスト教側の領土であろうとイスラム側の領土であろうと関係なく、巡礼と通商を目的とする人々の往来は、双方ともが自由と安全を保証する」というものでした。

今では大都会であるテル・アビブとイスラム教徒のパレスチナ人が追いやられているガザが、この平和交渉の舞台であったという事実に驚きを感じませんか?

なぜ交渉が成立したか、その内容に教皇が激怒したこと、などはぜひお読みいただくとして、わたしたちキリスト教徒にとって聖なるものが、同じように、イスラム教徒にとっても聖なるものなのだ、ということを痛感させられる本でした。

まことに、教えはシオンから、主の言葉はエルサレムから出る。

主は、諸国の間を裁き、多くの民の仲裁を行われる。

彼らはその剣を鋤に、槍を鎌に打ち直す。

国は国に向かって剣を振りかざすことなくもはや戦うことを学ばない。

(イザヤ1・3〜4)

わたしたちの生きている現在も、いつか歴史として語られる大きな転換点かもしれません。

例えば、イスラエルの不安定な状況。

エルサレムがイスラム教・ユダヤ教・キリスト教のいずれかに独立支配されているわけではないのに、巡礼すらままならないということ。

元日の地震で、石川県の海岸では4メートルも隆起している箇所があり、これは数千年に一度の現象であること。

塩野さんの文章に、こんなことが書いてありました。

歴史を書きながら痛感させられることの一つは、情報とは、その重要性を理解できた者にしか、正しく伝わらないものであるということだ。

十字軍の歴史一つとっても同じで。この点では、キリスト教徒であろうとイスラム教徒であろうと、まったくちがいはない。

古代ローマの人である。ユリウス・カエサルも言っている。

「人間ならは誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。

多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない。」

情報を活用できるのは、見たくない現実でも直視する人だけなのである。

それでも、主はお前たちに厚意を示そうとして待っておられ、

それでも、お前たちを憐れもうとして立ち上がられる。

まことに、主は公正の神。

主を待ち望むすべての者は幸い。

主は、お前が大地に蒔く種のために雨を与え、大地が産み出す食物は豊かで滋養に富む。

その日、お前の家畜は広い牧場で草をはみ、大地を耕す牛やろばは、シャベルと三又で選り分けて発酵させた飼い葉を食べる。

大いなる殺戮の日、塔の倒れる時には、すべての高い山、そびえたつ丘の上に、水のほとばしる流れができる。

主が民の傷口を包み、その討たれた傷を癒やされる日、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は七倍にもなって、七日分の光のようになる。

(イザヤ30・18、23〜26)

弱った手を強くし、ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

見よ、お前たちの神を。

報復が、神の報いがくる。

ご自身がこられ、お前たちを救ってくださる」。

(イザヤ35・3〜4)

宮﨑神父様がお説教で、「聖書にある言葉で1番好きなのは、恐れるな、というものです。わたしたちが選んで洗礼を受けたのではなく、神に選ばれたのだということを心に刻みましょう。」とおっしゃいました。

2024年の始まりに起きた日本の災害だけではなく、終わりの見えないウクライナの戦争とイスラエルの戦争、世界各地で起きている現実を直視し、今を生きる自分にできることは何かを自問自答したいと思います。

神様を探して

明けましておめでとうございます。

いつもお読みくださってありがとうございます。

今年も、日常の出来事の中から気づいたことや考えたことを基本に、聖書にその答えや解決のヒントとなる教えを見出していけるような記事を書いていきたいと思います。

年明け、「さて、今年最初の記事は抱負となるような聖書のことばを書こうかな」と思っていた矢先に、大きな災害が発生しました。

元日からこのようなことが起きるとは、驚きと苦しさで、何も考えられなくなっていたところ、2日の夕方のあの航空機事故による大火災の映像。

テレビで「共感疲労」を感じて辛くなっている人が多い、と言っていましたが、まさにわたしがその状態に陥っています。

主の公現のお祝いを迎えたわたしたちキリスト者は、神様を見つけたと喜びに満ちていますが、被害に遭われた方々は、「神はどこにいるのか」と辛い気持ちを抱えられているのではないでしょうか。

「今日もまた、わたしは反抗的に嘆き、神の手は、わたしの呻きの上に重くのしかかる

ああ、神に会える所が分かれば、わたしはそのみ座まで行きたい。

わたしは神の前にわたしの訴えを並べ立て、口を極めて論じたい。

わたしは神がわたしにお答えになる言葉を知り、何と仰せになるかを悟るだろう。

神は大いなる力をふるって、わたしと争われるだろうか。

いや、神はわたしの言葉をお聞きになるだけだろう。

そこでは、正しい者が神と論じ合う。

そうすれば、わたしはわたしを裁く者から永久に追放されるであろう。

だが、わたしが東に進んでも、神はそこにおられず、

西に進んでも、

わたしは神を見つけることができない。

北を探しても、わたしは神を見つけられず、

南に向きを変えても、

わたしは神を見ることができない」。

(ヨブ23・2〜9)

奥様と幼いお子さん2人を亡くされた方が、インタビューに答えてこうおっしゃっていました。

「目の前で命が絶えていく子どもを見ながら、何もできなかった父親の気持ちがわかりますか?

この怒りをどこにぶつけたらいいかわからない。

違うとわかっていても、人のせいにする気持ちしかわかない。」

神様なんかいない、きっとそういう心境になられているでしょう。

その方のために祈りたい、と心から思いました。

神はあなたを困難の中から誘い出し、

束縛のない広い所に導き、

あなたの食卓を脂ぎった物で整えられます。

(ヨブ36・16)

フランシスコ会訳聖書の解説によると、この箇所は、神がヨブにその苦しみ悩みから逃れて豊かになり、喜びの生活に戻る機会を与えてくださることを意味しているのだそうです。

被災された方々のうち、どのくらいの方が何かの宗教を信仰されているでしょうか。

祈る気持ちの余裕も気力も失われているかもしれません。

神か仏がいるのなら、自分たちがこんな目に遭うのはなぜなのか、という気持ちかもしれません。

わたしは今、家族、友人、そして家さえも失った方々のために祈ることしかできません。

適切な言い方ではないかもしれませんが、一人だけ生き残られた海上保安庁の飛行機のパイロットの方のためにも祈っています。

なぜ自分だけ生かされているのか、自分を責めてしまわれているのではないか、そう思うと、苦しくて心が張り裂けそうです。

1日のうち、ほんの少しでも笑顔になれる時間がありますように。

1日でも早く、心が落ち着く日が戻りますように。

神よ、あなたはわたしたちを見放され、わたしたちを打ち破られました。

あなたは怒っておられました。

わたしたちの所に戻ってください。

あなたは地を震わせ、それを裂かれました。

裂け目を直してください、地が揺れ動くのです。

あなたはご自分の民をつらい目に遭わせ、足をふらつかせる酒をわたしたちに飲ませられました。

あなたを畏れる者たちに旗を掲げ、彼らを弓矢からその旗のもとに逃れさせてください。

(詩編60・3〜6)

神よ、わたしの叫びを聞き、わたしの祈りを心に留めてください。

心が弱り果てるとき、わたしは地の果てから、あなたに呼び求めます。

わたしを高い岩に導いてください

あなたはわたしの逃れ場。

とこしえにあなたの幕屋にわたしを住まわせ、あなたの翼の陰に逃れさせてください。

(詩編61・2〜5)

神よ、わたしを救いに来てください。

主よ、急いで助けに来てください。

神よ、わたしのもとに急いでください。

あなたはわたしの助け、わたしの救い主。

主よ、ためらわないでください。

(詩編70・2、6)

・・・・・・・・・・・・・・・

今年は、2人の新成人のお祝いを執り行うことができました。

日本の将来を担う彼らの上に、豊かなお恵みが注がれますように。

死者への愛

死者の月、皆さんも天に召された大切な人を想って過ごしておられるのでしょうか。

毎晩、寝る前の祈りの際に、「天国のみなさんを安らかに過ごさせてあげてください」ということばを唱えます。

わたしが神様にお願いしなくても全く大丈夫なことではあるのですが、母をはじめとする、周囲の大切だった人たちが天国でどのように過ごしているのかを想像するのです。

その人たちは、いまでもわたしにとって大切な人々なのです。

デンマークの哲学者、宗教思想家に、実存主義の創始者と言われるキェルケゴールという人がいます。(1813~1855年)

実存という言葉を、「今ここに私がいる」という意味で初めて用いました。

熱心なキリスト教徒でしたが、同時に、形式にこだわりすぎる当時のデンマーク教会への批判もしています。

彼は、人間の自己生成の段階を3つの段階によって説明したことでも知られています。

実存は深化してゆき、人間は最終的に宗教的実存に至る、と。

「宗教的実存」とは、神と一対一で向き合うことで本来の自分を取り戻す、ということです。

彼は、その著書『愛の業』のなかで、隣人には死者まで含めなければならないと言っています。

なぜなら、死者に対してわたしたちは明らかに義務をまた負っているからである。

もしわたしたちが現に見ている人々を愛するべきであるならば、わたしたちが見たことはあるが、死によって奪い去られたゆえに今はもう見ることのできない人々をもおそらくまた愛すべきであろう。

ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない。

義務を負う、とは、わたしたちは死者からの愛によって生きているということです。

さらに、こう言っています。

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも無私なる愛の行為である

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも自由な愛の行為である

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも信実な愛の行為である

キェルケゴールの思想は、一見かなり難解に思いますが、この文章は心にスッと入ってくる気がします。

毎年この季節には、マカバイ記のこの箇所を読みます。

ユダヤ人とアラビア人の戦いによって亡くなった戦死者が、罪の故に犠牲になったと知り、弔う場面です。

彼がこのように、最も善良で、崇高な心を持って行ったのは、復活について思い巡らしたからである。

もし彼が戦死者の復活することを希望しなかったら、死者のために祈るのは余計なことであり、愚かしいことであったろう。

だが、彼は敬虔な心をもって眠りに就いた人々のために備えられた、素晴らしい報いについて思い巡らしていた。

その思いは清く、敬虔であった。

彼が、死者のためにこの贖罪の捧げ物をささげたのは、彼らが罪から解かれるためであった。

(2マカバイ12・44〜46)

死者のために祈るということが無駄なことではない、という言葉は、母を亡くして悲しみに暮れていたわたしにとって大きな救いとなりました。

この箇所では、死者のために祈ることは彼らの罪を解くためですが、わたしが死者のために祈るのは、わたしの罪を赦してもらうためです。

天国で安らかに過ごしてほしい、そして、生前わたしが足りなかったところを赦してほしい、そう思って祈っています。

キェルケゴールの言うように、「ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない」というのはもっともです。

悲しみ続けることは、天に召された人々を心配させるだけです。

23日木曜日の朗読箇所は、まさに今のことを言い当てたかのようでした。

都に近づき、イエスは都をご覧になると、そのためにお泣きになって、仰せになった、「もしこの日、お前も平和をもたらす道が何であるかを知っていさえいたら・・・・・・。

しかし今は、それがお前の目には隠されている。いつか時が来て、敵が周囲に塁壁を築き、お前を取り囲んで、四方から押し迫る。そして、お前と、そこにいるお前の子らを打ち倒し、お前のうちに積み上げられた石を一つも残さないであろう。

それは、訪れの時を、お前が知らなかったからである」。

(ルカ19・41〜44)

聖書で「イエス様が泣いた」と記述されているのはここだけ、と以前教わりました。

西日本新聞11/20の朝刊に、姜尚中さん(東大名誉教教授)のコラムが掲載されていました。

パレスチナ人もユダヤ人も平和的に共存していた地で建国されたイスラエルは、事実上核武装する、サムエル記に登場するペリシテ人の巨人兵士ゴリアテのような国家になってしまった。

イスラエルの占領地に対するパレスチナ人の抵抗運動は、投石も含めた「石の闘い」と呼ばれた。

しかし、イスラエルの苛斂誅求から「石の闘い」の無力さが浮き彫りになり、やがてテロをいとわない過激な民族運動が台頭したとすれば、それは憎しみをエンジンとする暴力の連鎖を生み出したと言える。

*苛斂誅求(カレンチュウキュウ)=税などを容赦なく取り立てること。また、そのような酷い政治のこと。

イエス様が今生きておられたら、この現状に涙されるのではないかと想像しています。

わたしたち、人というのは、何千年経っても同じ過ちを繰り返しています。

他者を犠牲にして自分の主義主張を満たそうとする。

神様が嘆き、涙されている様子が浮かぶようです。

この死者の月の間は特に、イスラエルの紛争によって犠牲になった方々のためにも祈りましょう。

改革の精神

冬は大好きな季節です。

空気が澄んでいて、高い空がキレイ。

朝一番の神様へのご挨拶も、息が白いくらいの方が気持ちがシャキッとします!

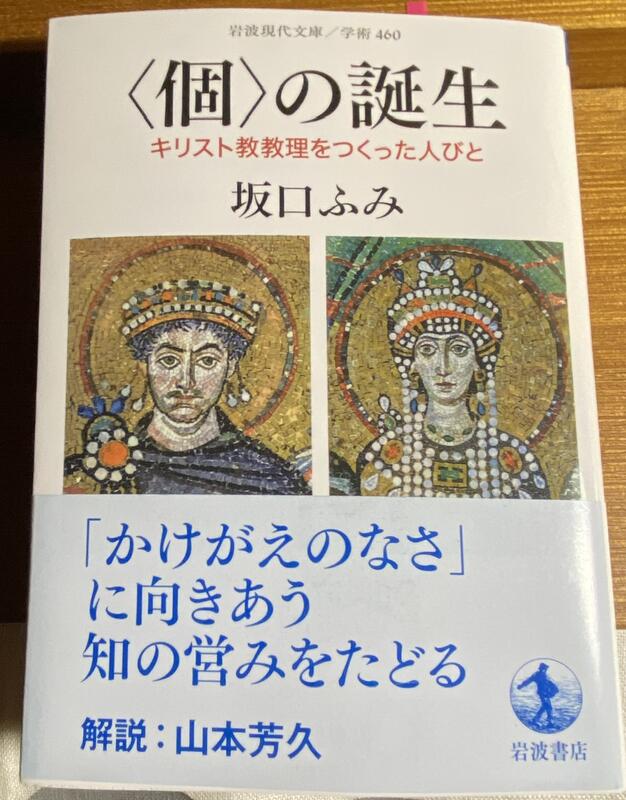

以前から、もっと詳しく知りたいと思っていることがあります。

それは、①なぜキリスト教が西ヨーロッパで受け入れられたのか。②初期の時代からどのように組織化(教父、聖職者、教皇などの階層)が進んだのか。

といったこと。

①の疑問については、概ね、「内乱で国が混乱に陥っていた末期のローマ帝国に利用されたから」

②は、分裂したあとの西ローマ帝国は混乱の末に滅びたが、東ローマ帝国はビザンツ帝国としてコンスタンティノープル教会の権威が増していたため、ローマの権威を取り戻すためキリスト教総本山として地位を確立していった。

ということのようです。

わたしがもっと知りたいのは、①利用価値があるほど信者がローマ帝国全土に急速に広がったのはなぜか。②分裂してできたギリシャ正教会、東方教会よりも、十字軍の失敗によって権威が失墜したはずのローマカトリック教会が、現在に至るまで世界的な地位を保っているのはなぜか。

信仰とは直接あまり関係のないことかもしれません。

ですが、この2つについてはもっと掘り下げて知りたい、といろいろな本を読んでみています。

(知りたい好奇心が湧くと、どんどん調べたくなる性分です。)

大抵の本では、強大な権力を握った教皇がいて、時には複数の教皇が同時に存在して反目し合い、政治に関わり、影響を及ぼす力を持っているところから始まっています。

教皇が堕落していた時代が長くあり、十字軍という歴史的失敗、ユダヤ人排斥の根幹、などの黒歴史があるにも関わらず、2000年以上も組織として発展し続けていることの意義、そのスタートについて、わたしなりに確認したいのです。

教皇フランシスコは、任期中にカトリック教会をより改革しようと、大きな動きを見せている。

ヴァチカンは11月9日、トランスジェンダーの人々について、スキャンダルや「混乱」を招かない限りはカトリック教会で洗礼を受けられると発表した。

10月には、カトリック教会が同性カップルを祝福することに前向きな姿勢を表明。

この件について質問した枢機卿らに対し、「私たちは、ただ否定し、拒絶し、排除することしかしない、そのような裁判官であってはならない」と述べた。

8月のカトリック教会の「世界青年の日」にポルトガル・リスボンを訪れた際には、教皇は一部の人の後ろ向きな姿勢は「役に立たない」と述べた。

「後ろ向きになることで真の伝統を失い、イデオロギーに頼ってしまう。

つまり、イデオロギーが信仰に取って代わってしまう」

https://www.bbc.com/japanese/67400362

(BBCニュースより抜粋)

フランシスコ教皇は、着座当時から、それまでの教皇とは違って革新的な新しい感覚を発信してこられています。

当然、それには反発があるでしょう。

映画「2人のローマ教皇」では、超保守的な感覚の持ち主であるベネディクト16世が、ベルゴリオ枢機卿が後継者として相応しいのか見極めようと対話を続けますが、あまりにも感覚が違うことに戸惑います。

国家元首、会社の社長、リーダーが大きなルールを作ったり変えようとすれば、必ず賛否が起こります。

4000年以上前からの教えが、2000年前のイエスというひとりの人によって軌道修正され、それから2000年以上「頑なに」守り続けられているわけではありません。

迫害を受け、時には中世のような乱世の中で国家元首に利用され、または逆に国家を利用し、分裂した教会よりも権威を上に誇示するために多くの新しいルールを作り、、、、。

時代の流れにうまく乗り・逆らいながら、そうして守られてきたのでしょう。

そして、その守られてきたものというのは「信仰」ではなく、「カトリック教会」という組織なのかもしれません。

信仰はわたしたちひとりひとりが守るものであり、同時に、ひとりきりでは信仰は保たれないものではないでしょうか。

「教会」という大きな家があるから安心して信仰を分かち合えるのだとしたら、やはり組織も守られ続けなければならないと思います。

総督ネヘミヤと、祭司であり律法学者であるエズラと、民に説明したレビ人たちは、民全体に向かっていった、「今日は、あなたたちの神、主にささげられた聖なる日である。嘆いたり、泣いたりしてはならない」。

律法の言葉を聞いて、民はみな泣いていたからである。

民はみな行って、食べたり飲んだりし、持たない者と分け合って、大いに喜び祝った。自分たちに告げられたことを理解したからである。

捕囚から帰ってきた全会衆は仮庵を造って、そこに留まった。

ヌンの子ヨシュアの時代からこの日まで、イスラエルの子らがこのように祝ったことはなかった。その喜びは非常に大きかった。

(ネヘミヤ8・9〜12、17)

捕囚が解かれ、数十年ぶりに律法を聞いて喜び泣く民の姿です。

彼らは、捕囚の間もそれぞれが信仰を守り続けていたのですが、こうして集い、律法を分かち合い、仮庵(わたしたちにとっての教会)で信仰を喜びあったのです。

わたしたちの信仰は、ひとりで祈ることだけでなく、集い、分かち合い、喜び合うことによって意味が深まるものです。

そして、ルールが変わっても、わたしたちひとりひとりの信仰心が変わるわけではありません。

昨今のLGBTQの人々への対応については、カトリック教会だけではなく、さまざまな場面や組織において対応の変化が求められてきています。

フランシスコ教皇の進められる時代に合った信仰の新しいカタチが、どのように展開して受け入れられていくのか、注視したいと思います。

上に紹介したInstagramのメッセージで教皇様がおっしゃっています。

「この世界、社会のためにわたしたちは何ができるでしょうか。

どのような未来を子どもたちのために準備できるでしょうか。」

七五三のお祝いをした、この子たちの将来のためにも。

信仰と所属

福音宣教11月号は「カルトとどう向き合うか」というテーマでした。

いろいろと考えるところがありましたが、その中でも、宗教を論じる際には「信仰・実践・所属」の3つの要素が大切な視点であるとおっしゃる、岡本亮輔さんの文章がとても興味深い内容でした。

書かれていたこととは本質的に違いますが、わたしはこの「所属」というキーワードに関心を持ちました。

というのも最近、ある教会の会議で、「教会維持費を納めていない外国籍の信徒について、懸念を感じている」という発言があったからなのです。

また、別の方からは、「自分の教会には外国籍の信徒がいないので、考えたことがない」とも。

日本らしい、少し恥ずかしい問題提起のような気がしました。

先日ご紹介した、韓国からの巡礼団についての記事でも書いように、日本のカトリック信徒数は人口の0.35パーセントほどです。

そして、先日の記事にも書きましたが、わたしたちは「日本人」か「外国人」という、2種類の分け方をしてしまいがちです。

数で言えば、わたしたちは信仰マイノリティなのです。

それなのに、日本という島国におけるマイノリティ(外国人)を別の人種として見てしまうのです。

久留米教会では、多くの外国籍の信徒がミサに参列しています。

教会維持費を納めている方もいらっしゃいますが、3年の期限付きで技能実習生として来日している方々の中には、日本語のミサだけではなく、月に一度の英語、ベトナム語のミサにも与り、きちんと献金をしてくださっています。

「維持費を納めていない外国籍の信徒は久留米教会所属の信徒ではない、という考え方は間違っている。」

先日の教会委員会の会議で、わたしたちはこのことを改めて確認しました。

皆さん、あなたがたはもはや、外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。

そのかなめ石はキリスト・イエス御自身であり、キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。

キリストにおいて、あなたがたも共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。

(エフェソ2・19~22)

冒頭に書いた、福音宣教の岡本亮輔さんの記事には、今ニュースになっている旧統一教会についても書かれていました。

世界基督教統一神霊協会(当時の名称)がキリスト教ではなく、ましてやカトリックでもないことを示し、キリスト教一致運動としてのエキュメニズムの対象にもなり得ないことを明確に宣言したいと思います。

その教義は、世界基督教統一神霊協会の『原理講論』にありますが、そこにあらわれる教えは、カトリックの最も基本的な教えである、キリストによる啓示の完成・キリストの神性・十字架によるあがないを否定しております。

1985年6月22日(定例司教総会において)日本カトリック司教団

これは、カトリック中央協議会のホームページにある文書の一部です。

わたしたちカトリック信者の根底は、信仰、つまり「信じること」です。

信仰を基準に、わたしたちと彼らの違いを「正しい」か「間違っているか」で客観的に明示したのが、上の司教団のメッセージです。

「わたしたち」が、彼らを「カルト」である、と決定することについて不安な気持ちになるのも、正直な感想です。

「わたしたち(キリスト者)とは違う」=「異端である」=「カルト」と、信じていることを基準に判断しているのですが、世間一般の人々からみれば、その価値判断はかなり理解が難しいものではないでしょうか。

(実際、旧統一教会の問題で一般に「間違っている」とされているのは、その教義内容ではなく、献金額とその方法です。)

日本人は、お正月には神社で手を合わせ、結婚式ではキリスト教風に誓い、葬儀は仏式でお数珠を手に架ける、という、世界でも稀な文化を持っています。

このような習慣を多くの人が持っていますので、どの宗教の問題についても、その本質的な部分について理解してもらうことは困難なことかもしれません。

どんな宗教も、始まりはカリスマ指導者を中心とするカルトだ。

指導者はたいてい放浪の聖者で、多くは男性だが、女性もいないわけではない。

既存宗教内の派閥争いの結果、新しい宗教が誕生することもある。

そうでなければ、孤独な黙想の日々を過ごし、人生と神学について新たな着想を得た者に感化された人たちによってカルトが出来上がる。

だがその違いは取るに足らないものだ。

カルトは例外なく、自分たちが身を置いている宗教的景観のどこかに反発して始まる。

そのため、多くの既存宗教はカルトに対して相反する感情を抱き、十分に確立して注目されるようになったカルトに対して何らかの圧力をかけようとする。

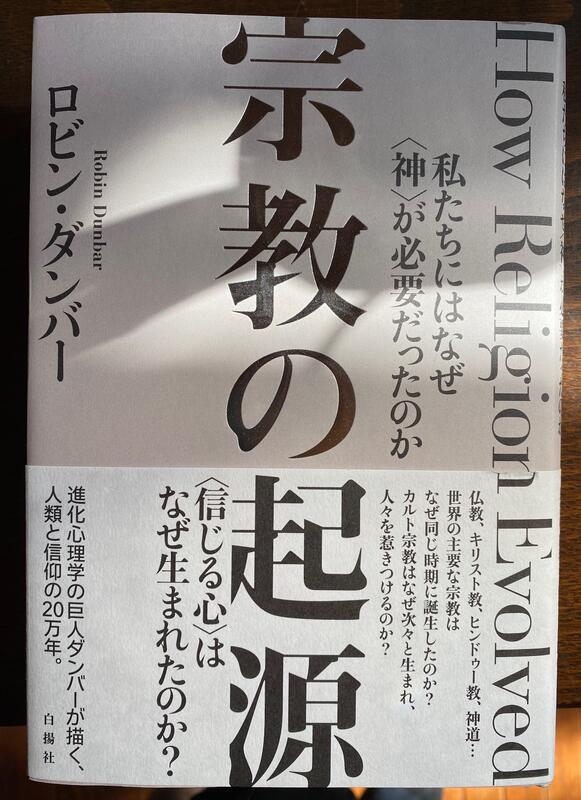

「『宗教の起源』私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか」より

著者のロビン・ダンバーはオックスフォード大学の名誉教授であり、世界的にその研究で権威のある方です。

彼は、どんな新しい宗教の創始者であっても、すでにある信念や習慣を新たな方法で、あるいはそれに反発しながら発展させただけであり、始まりはカルトなのだ、と言います。

以前書いたように、2000年以上前にイスラエルの地に現れたイエスさまは、「律法命!」の日々に疑いを持たずに暮らしていた当時のユダヤ人たちに、「胡散臭いやつだ」と思われていたことは想像できます。

まだ、読み進めている途中ですが、とても明快な文章で、読みやすく、読書の秋にお薦めの新刊です。

誇りと義務感

それ以前から、世界各地で紛争が起きていたとはいえ、昨年のロシアによるウクライナ侵攻以来、世界は混沌としたままです。

いわゆる西側諸国だけでなく、ロシア、イラン、北朝鮮なども武器や資金を出し合い、地球全体で戦争が起きているかのような状態と言えるのではないでしょうか。

2019年に、イスラエルを巡礼で訪れました。

パレスチナ自治区内にあるベツレヘムに行った際、壁に覆われた町に入るために検問を通り、パスポートの提示を求められました。

イスラエル国内なのに、と奇妙な感じがしたものの、危険を感じることはありませんでした。

壁のRESILIENCE(レジリエンス)の文字が、彼らの立場を象徴しているかのようでした。

社会的ディスアドバンテージや、己に不利な状況などを「外力による歪み」ととらえ、レジリエンスは「外力による歪みを跳ね返す力」、という意味を持っています。

塀に囲まれたクリスマスツリーもシンボリックです。

ベツレヘムには、クリスマスミサの中継がされることでも有名な、聖誕教会があります。

この教会は、イエス・キリストが降誕されたと伝承される洞穴を中心として、その上に立てられている聖堂を、カトリック(フランシスコ会)、東方正教会、アルメニア使徒教会が区分所有しています。

2枚の写真は、同じ聖誕教会の内部です。

エルサレムの旧市街にある神殿の敷地内も、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が混在し、互いに尊重し合い、それぞれの巡礼者を受け入れてきました。

自分たちの「神に似る」本性を信じ、自分たちが神に選ばれ、神と交流していることを信じ、与えられた律法の正義の理想を心に保ち、その鏡に映して現実の自分たちの不正、醜さ、欲望と思い上がりと愚かさを嘆き悲しむ精神。

イスラエルの歴史のうちで、多くの希望と失意を経験してきた人々の心根。

エジプトでの奴隷状態からの救出と約束の土地カナンの授与は、ある希望の実現ではあったが、ダビデ、ソロモン王国の繁栄のあとは、周辺諸国による占領・支配が続いた。

その中でこの民族は、選ばれた民の誇りと義務感を保ち続け、預言者たちは現実の苦難を道徳的堕落への警鐘ととらえた。

(〈個〉の誕生 キリスト教教理をつくった人びと 坂口ふみ 著より)

「この民族」、イスラエルの人々の理想は今も失われはいないと思います。

現実の世界で戦争を引き起こすのは、暮らしている市民ではなく、過激な思想に偏った人びとです。

ロイター通信のニュースによると、2007年にハマスがガザを掌握して以来、エジプトはガザの封鎖を後押しし、人と物資の往来を大幅に制限してきました。

2008年にはハマスが国境施設に穴を開け、数万人のパレスチナ人がシナイに渡ったため、エジプトは石とセメントの壁を建設しました。

ラファ検問所はエジプトが管理しています。

アラブ諸国は、今回のイスラエルとハマスの戦争が、パレスチナ人が自治区から恒久的に移住する新たな動きにつながる可能性を深く恐れているのだそう。

ガザと国境を接する唯一のアラブ国家であるエジプトと、イスラエル占領下のヨルダン川西岸に隣接するヨルダンは、パレスチナ人が土地を追われてはならないと警告を発しています。

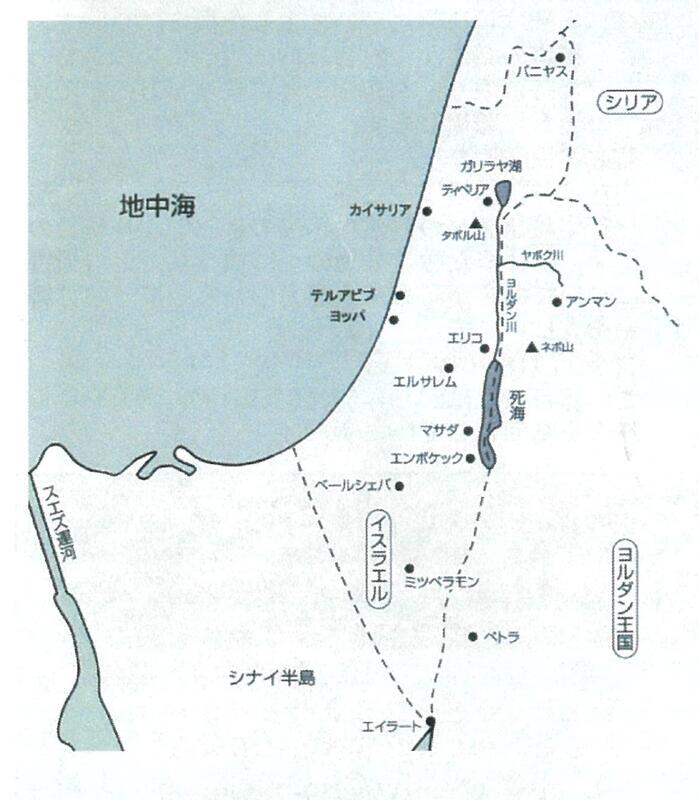

奥に見えるのはヨルダン、死海を挟んで手前がイスラエルです。

このニュースを読んで、聖書に書かれている史実が思い浮かびました。

3500年前のユダヤ人(ヘブライ人)たちは、エジプトの奴隷状態から脱出するため、シナイ半島を渡って『約束の地』を目指して歩き続けました。

聖書にもし『約束の地』の記述がなかったら。

当時の人々だけが知っていて、信じていた神との約束だったのなら。

そうであったなら、イスラエルという国の建国もなく、当時住んでいたパレスチナ人が追われることもなかったのかもしれない、と考えるのは浅はかでしょうか。

現実の世界では、この地を巡っての争いが長きに渡って続き、終わることはありません。

しかし、イスラエルという土地は、信仰においては他者と共存してきました。

報道されていることが事実であれば、この戦争を始めるのも終わらせるのもイスラエル次第です。

モーセは民に言った、「恐れてはならない。しっかり立って、主が今日あなたたちのために行われる救いを見なさい。

主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。」

イスラエルの部隊の前を進んでいた神の使いは、移動して彼らの後ろについた。

雲の柱も彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。

雲と闇があったが、み使いは夜を照らした。

(出エジプト14・13〜14、19〜20)

主はモーセに次のように告げられた、「アロンとその子らにこう言え、『あなたたちはイスラエルの子らをこのように祝福して彼らに言え、〈主があなたを祝福し守ってくださいますように。

主があなたの上にみ顔を輝かせ、顧みてくださいますように。

主があなたにみ顔を向け、平安を与えてくださいますように。〉』

このように、彼らがわたしの名をイスラエルの子らの上に置くなら、わたしは彼らを祝福する」。

(民数記6・22〜27)

坂口さんの本にあるような、「選ばれた民の誇りと義務感」をいま一度思い起こし、他者の犠牲の上に成り立つ民族ではないことを示して欲しいと願います。

旅人たち

日本人は、国籍や見た目が違う人を「外国人」と呼びます。

島国なので、両親、祖父母もみな生まれも育ちも日本です、という人が多いのが日本です。

先日のラグビーワールドカップを見ていた父が、「日本代表は外国人ばっかりだ」と言ったので、「違うよ、日本国籍を持っていたり、長く日本でプレーしている外国籍の人たちなんだよ。国籍やルーツは関係なく、自国の代表を選ばず日本を選んだんだよ。」と説明しましたが、父の感想が大方の日本人の感覚でしょう。

イスラエルで起きていることを思うと、心が苦しくなります。

長い歴史の中での根深い問題であるため、表面的な言い方は不適切かもしれませんが、ユダヤ人とパレスチナ人という人種間の争い、ユダヤ教とイスラム教の闘い、でもあるのでしょうか。

パレスチナの人々の立場で言えば、国になれないままイスラエルの占領下に置かれているというのが現実です。

ガザ地区は、種子島ほどの面積に220万人の人々が住み、最低限の生活さえできない状況なのだそうです。

イエスはガリラヤを巡っておられた。

ユダヤ人たちがご自分を殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。

さて、ユダヤ人の仮庵の祭りが近づいていた。

祭りの時、ユダヤ人たちはイエスを探し求めて、「あの男はどこにいるのだろう」と言っていた。

群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされたいた。

「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言う者もいた。

しかし、ユダヤ人たちを恐れて、だれもイエスについて公然と話す者はいなかった。

(ヨハネ7・1,11~13)

北イスラエル、南ユダ、現代のわたしたちから見ればどちらもユダヤ人ですが、当時から、こうしたルーツの違いによる争いがありました。

ロシアの、ウクライナにおける戦争犯罪

中国による、新疆ウイグル自治区での人権弾圧

世界中で、国籍や人種間の争いが絶えません。

もし他国の者がお前と共に、お前たちの土地に在留するなら、その人を虐げてはならない。

お前たちのもとに在留している他国の者を、お前たちの国に生まれた者と同じようにみなし、お前自身のように愛さなければならない。

お前たちもエジプトの地において他国の者であったからである。

(レビ記19・33〜34)

10月は宣教とロザリオの祈りに捧げられています。

アフガニスタンで起きた地震の被災者、イスラエルとパレスチナで被害を受けている一般市民、世界中で苦しい思いをしている人々のために祈りましょう。

・・・・・・・・・・・

日本と韓国のいがみ合いのような関係は、ここのところ改善に向かっているように思います。

韓国はお隣の国であり、わたしには外国という感覚はあまりありません。

韓国へのキリスト教の宣教は18世紀になってから始められましたが、いまでは人口の3割がキリスト教徒と言われています。

そいのうち11%ほどがカトリック信者なのだそうです。

日本は人口の0.35%ほどです。

日本と比べても、キリスト教に対する熱意が高いことがわかります。

先日、韓国カトリック新聞社が作成したビデオが配信されました。

福岡教区と長崎教区に派遣されている4名の司祭が、なぜ日本で司牧活動をすることになったのか、その経緯と現在のお気持ちをお話しされています。

言葉の通じない国に、神学生時代から派遣され、日本で叙階された韓国人司祭のお話しに、強く心が揺さぶられました。

高見大司教と話していて、日本では、司祭がいくつもの小教区を一人の司祭が兼任しているという現状を知り、「宣教とは、貧しい国や遠い国に行くことではなく、必要なところにいくことではないか、そう思った」とおっしゃった韓国のファンギル大司教のお言葉が印象的でした。

言葉の習得をしながら馴染んでいけるように、と神学生時代から計4名を派遣されることになります。

最初はだれも希望しなかったようです。

ですがそのうちに、「誰も行かないなら自分が行く」と、手を挙げる神学生が出てきます。

「僕が行きたいところに行き、やりたいことをやりながら暮らすのは司祭の生活とは違うのではないかと考えるようになった」というのは、シジン司祭のお言葉。

「司祭が少ないこの地こそ、わたしを呼んでくださった理由。日本は宣教の根がないのではなく、まだ火がついていないだけ。私は喜んで火を付けに行く。」

後に、福岡教区の司祭となったウォンチョル神父様のお言葉です。

そのとき、わたしは主の御声を聞いた。

「誰を遣わすべきか。誰が我々に代わって行くだろうか。」

わたしは言った。

「わたしがここにおります。わたしを遣わしてください。」

(イザヤ6・8)

国籍は関係ありません。

彼らもまた、わたしたちと同じ、人生を旅するキリスト者なのでだと感じました。

日本人の青年に召命があることがもちろん望ましいのですが、こうしてわたしたちの中に来てくださる、お隣の国出身の司祭たちは、わたしたちの宝です。

ぜひ、ご覧ください。

人としての成長

気持ちの良い秋の朝のごミサに与り、今週も良い一週間になりそうな気がしています。

とっても素敵な映画を観ました。

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(Guillermo del Toro's Pinocchio)は、2022年のアメリカ合衆国のファンタジー映画です。

第80回ゴールデングローブ賞ではアニメ映画賞を、第95回アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞しています。

物語の舞台はムッソリーニが支配するファシズム時代のイタリア。

「市民が従順な操り人形として生きる世界」にピノッキオが生まれますが、ピノッキオは大人たちとは異なり自由奔放に振る舞います。

行儀の良かった息子カルロの代わりを求めるゼペットと自由奔放なピノッキオ

ムッソリーニや死の精霊といった相手に対しても、規則や権威に服従しないピノッキオ

キリギリスのセバスチャンは、木の精霊から「ピノッキオの良心として成長を手助けすれば、一つだけ願いを叶える」と告げられ、提案を受け入れます。

なんだって叶えられるのに、セバスチャンが最後に頼んだ願いは、、、。

わたしたちは、どういう時に成長するでしょうか。

楽しい、嬉しい経験から得るものもありますが、やはり、失敗や苦い経験から学び、それを素直に反省して受け入れることによって成長するものだと思います。

今の時代の人々を何に喩えようか。

何に似ているのだろうか。

それは広場に座り、互いに呼びかけ合う子供に似ている。

『ぼくらが笛を吹いたのに、君たちは踊ってくれなかった。

弔いの歌を歌ったのに、泣いてくれなかった。』

というのは、洗礼者ヨハネが来て、パンも食べず、ぶどう酒も飲まないと、あなた方は『あれは悪霊に憑かれている』と言う。

また人の子が来て食べたり飲んだりすると、『見よ、あれは大食漢、大酒飲みで、徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、知恵のすべての子らによって証明される。

(ルカ7・31~35)

「笛吹けど踊らず」ということわざは、ここから来ているのだそうです。

あれこれと手を尽くして準備をしても、それに応じようとする人がいない、という意味です。

サラメシ出演でも有名になった大西司祭が、インスタの投稿にこう書いていらっしゃいました。

「その場所に人はいるか、選曲は間違っていないか、いまそのタイミングか。

どうして人々が踊ってくれなかったか。

おそらくそれには理由がある。

僕たちの日常も同じ。

誰かになにかを伝えたい時、相手の態度を嘆くのではなく、こちらの伝え方を改めたい。」

おっしゃる通りだと、心にしっかりと受け止めました。

成長は自分で公言することではなく、他者が感じてくれなければただの勘違いになりそうですが、母が亡くなってこの12年、我ながらよく頑張ってきたものだ、と思っています。

ですが、常々わたしは「自分は頑張っている」と自認しすぎる傾向があり、相手のリアクションがこちらの予想に反する場合に過剰に反応してしまいます。

大西司祭のおっしゃるように、相手の態度を非難することは解決にはならないとわかっていたのですが、先日、ある方からこう言われてハッとしました。

「もう少し頼み上手になってくれたら、あなたがもっと輝くような気がします。」

なんて素敵な注意の仕方だろう、、、と感激したのです。

その方に強い口調で「どうしてわかってくれないの!?」と言ってしまったわたしを、こう諭してくださったのです。

ゼペットおじいさんもキリギリスのセバスチャンも、ピノッキオの成長を見守っているようでいて、自分たちも大きく成長していきます。

お互いが高め合える関係性は、人が成長していく上で最も素晴らしいものですね。

・・・・・・・・・・・・・・・

18日に、筑後地区の6つの教会のレクレーション大会が開催されました。

二日市、小郡、久留米、今村、本郷、大牟田の司祭と信徒、総勢160名の参加による4年ぶりの集まりでした。

(私服だと、神父様方の様子が全く違って、それぞれの個性も出ていて、それも面白い。

宮﨑神父様はやっぱり学校シューズだし、まじめな大牟田のT神父様は暑いのに司祭の襟のカラーを付けたシャツにチノパンだったし、二日市のT神父様はいつだってスポーツウェアだし!)

参加者全員でのレクリエーション、子どもたちだけのアクティビティ、敬老のお祝いなどがあり、まだ残暑の厳しい日でしたが、大盛り上がりの会となりました。

ご準備された宣教司牧評議会の皆さまには、本当に心から感謝です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

連帯の気持ち

自宅から高校まで、バス電車バスを乗り継いで90分かかりました。

元より、読書家の母の影響で本を読むことは好きでしたが、この90分をいかに有効に使うかは、当時のわたしには大切な問題でした。

電車の中では、とにかく本を読むか英単語を覚えるか!

そんな中で、初めて買ったカトリックの本は森 一弘名誉司教の著書でした。

当時は洗礼を受けることに興味を持っていたわけではなく、担任だったシスターがとても魅力的な人だったこと、毎週月曜にある司祭による集会で、信者だけがステージにあがってご聖体をいただいていたことへの憧れがあったこと、から、カトリック関係の本をたくさん読んだ記憶があります。

先日帰天されたというニュースに、とても寂しさを感じています。

神様の横で、安らかにお過ごしください。

・・・・・・・・・・・・

この動画をご存じでしょうか。(↓動画のスクリーンショット)

これは癌で闘病中のお客さんが、抗がん剤で抜ける髪をあらかじめ剃るために来店し、落ち込んでいる彼女に連帯の気持ちを表そうと、担当した美容師さんだけでなく、その場にいた他の美容師さんもみんな、自分の頭を剃ったのです。

Barber shaves his head in solidarity with his client fighting cancer and then his friends do the same.

皆さん、 あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。

キリストに根を下ろして造り上げられ、教えられたとおりの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。

人間の言い伝えにすぎない哲学、つまり、むなしいだまし事によって人のとりこにされないように気をつけなさい。

それは、世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。

キリストの内には、満ちあふれる神性が、余すところなく、見える形をとって宿っており、あなたがたは、キリストにおいて満たされているのです。

(コロサイ2・6~)

失敗をしてしまい、ちょっと落ち込んだ日々を過ごしました。

友人たちが、わたしに連帯の気持ちを表してくれたのにもかかわらず、何日も引きずってしまいました。

そんな中この箇所を読んで、わたしがいかに「世を支配する霊に従って」いたかを思い知らされた気がしました。

あなた方も、霊の賜物を熱心に求めているからには、教会を造りあげるために、賜物を豊かにいただくように努めなさい。

(1コリント14・12)

そのとき、イエスは使徒たちに言われた。

「悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない。木は、それぞれ、その結ぶ実によって分かる。茨からいちじくは採れないし、野ばらからぶどうは集められない。善い人は良いものを入れた心の倉から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた倉から悪いものを出す。人の口は、心からあふれ出ることを語るのである。」

(ルカ6・43~)

隣人から受けた不正を赦せ。

そうすれば、願い求めるとき、お前の罪は赦される。

人が互いに怒りを抱き合っていながら、どうして主からいやしを期待できようか。

自分と同じ人間に憐れみをかけずにいて、どうして自分の罪の赦しを願いえようか。

弱い人間にすぎない者が、憤りを抱き続けるならば、いったいだれが彼の罪を赦すことができようか。

(シラ28・1~5)

今週の聖書朗読も、素晴らしい教えがちりばめられていました。

先日、友人がこう言っていました。

「日曜日のミサで読む聖書の箇所は前から決まっているはずなのに、『今の自分へのメッセージ?!』と思うことが多くあり、心にビンビン響く時がある。

誰を通して神様が自分たちに伝えてくるのか分からないけど、常に心を開いておかなければ気づかないのかもしれない。」

あなた方が、すべての善い行いを通して実を結び、神を深く知ることによって大きく成長しますように。

そして、あなた方が神の栄光に伴うあらゆる力をもって強められ、いかなる場合にも忍耐強く寛大でありますように。

(コロサイ1・10~11)

来週24日の日曜日のミサのあと、信徒集会を開催します。

活動報告、今後の予定、昨年度の決算報告、今年度の予算計画について、信徒の皆さまと共有したいと考えています。

集会では、委員会活動以外にも、いろいろな活動をされている皆さまのご紹介もしますが、やり取りをしていてとても感激したことがあります。

「久留米教会が好きなので、少しでも役に立ちたいと思っている」という言葉が何度も聞かれたのです。

キリストに根を下ろして造り上げられるわたしたち信徒は、だれもが教会共同体の役に立つことが出来ます。

久留米教会は昨年秋に委員会(役員)メンバーが交代し、それまで永年いろいろな役割を担ってこられた先輩方にご指導いただきながら、この1年、若い(?!)わたしたちなりに、丁寧に一生懸命努めてきました。

そして、集会で皆さまにお伝えしたいことを、丁寧に準備してきました。

久留米教会をわたしたちの共同体として維持していくために大切なことのひとつが、お金の管理の問題です。

どのようにお金が使われたのか、これから何に使おうとしているのか。

是非皆さまに知っておいていただきたいと思っています。

何のために集会を開いてまでお伝えするのか。

久留米教会の連帯、一致の一助になると考えているからです。

ご参加をよろしくお願いいたします。

女性らしく

ようやく、気持ちの良い秋が久留米にも訪れました。

ベツレヘム、エフラタ、ユダの氏族の中で、最も小さな者よ、わたしたちのために、お前の中からイスラエルの統治者となる者が出る。

その起こりは、永遠の昔からのもの。

それ故、主は、身籠った女が子を産む時まで、彼らを敵の手に委ねる。

そして残りの兄弟たちは、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。

統治者は立ち、主の力と自分の神、主の名の威厳をもって牧する。

彼らは平穏に住まう。