カテゴリ:その他

世界の諸問題を考える

聖ジュゼッピーナ・バキータの日、2月8日「人身取引反対のための祈りと考察の日」のパパ様のインスタグラムです。

フランシスコ教皇のインスタグラム、ツイッター、ヴァチカンニュースを毎日チェックしています。

信仰生活に役立つことばを探すためだけではなく、パパ様の発言・発信されることは世界の問題に目を向けさせてくれるからです。

以前からラウダート・シなどで警鐘を鳴らし続けてこられている環境破壊の問題についても、インド北部で発生した氷河崩壊によって川の氾濫が起きたという衝撃的なニュースはわたしたちに恐怖を感じさせます。

(北極の話ではないのです。わたしはインドで氷河が崩壊するなど想像できませんでした。)

一方で、人身売買や人種差別、キリスト教徒の迫害。

こうした問題は、日本人にとってはあまり現実的なこととして捉えられないのではないでしょうか。

コロナウィルスの感染についても「身近にいないから」という理由で現実味を感じないという日本人が多いと聞きます。

2月12日の統計では世界で1億750万人以上が感染し、236万人以上の方がこのウィルスによって亡くなっています。

ワクチンを開発した欧米ではワクチン接種が進んでいますが、「輸出制限」といったニュースも耳に入ってきており、世界の隅々にまで本当に行き渡るのかという懸念も生じています。

これらは実際にいま、この現代社会において起きている重大な問題です。

竹下節子さんのブログに書いてあったことを2つご紹介します。

①人身売買、臓器売買という問題

ヨハネ・パウロ二世の友人で臨終にも立ち会っていたというポーランド人の女性ワンダ・プウタスフカさんについてです。

彼女はいま100歳でご存命ですが、18歳の時にカトリックのナチスへのレジスタンス運動をしたことによって人体実験のための収容所に連行されました。

ある日、次の日に実験室に呼び出される2人の名が知らされました。その一人がワンダさんでした。

呼び出されるということは死を意味します。

その夜、60歳の女性が、同じく呼ばれたもう一人の20歳の女性に「あなたは若いのだから、明日名前を呼ばれたら私が代わりに返事して連行される」とコルベ神父さまのように身代わりを申し出ます。

ワンダさんにも同じように身代わりを申し出る人がいたそうですが、彼女は断ります。

年齢によって命の軽重はないと思ったからです。

翌朝最初の1人の名が呼ばれ、身代わりの女性が立ち上がります。

そして、2人目のワンダさんの名は呼ばれなかったというのです。

彼女は奇跡的に助かりました。

②キリスト教徒の迫害

世界の人口は今や80億人に近づいていますが、60億人とした時の統計では、その3分の1である20億人がなんらかのキリスト教の「洗礼」を受けていて、10億人がイスラム教徒、30億人がそれ以外(無宗教も含む)。

中国でも、6千万人が洗礼を受けていると言われています。

中近東などアジアのキリスト教徒の4割が、キリスト教徒であるということで迫害を受けているというのです。

アブラハムの出身地イラク、パウロの回心の地シリア、これらの地域には20世紀には400万人のキリスト教徒がいたのに、今は90万人を切っているそうです。

なぜなら裕福な人は外国に移住し、残っているのは最も貧しいキリスト教徒たちなのです。

イラクやシリアでは、キリスト教以前のアッシリアなどの文化遺産も破壊され続けています。

今のイランには100-500万人の隠れキリシタンがいるとも言われています。

エジプトのコプト・キリスト教徒は生まれると手に十字架のタトゥを入れられるそうですが、そのことで差別があったり、逆にラマダンを強制されるといいます。

地球環境の崩壊、コロナウィルスの蔓延、ワクチンの囲い込み、人身・臓器売買もキリスト教徒の迫害も、今現実に起こっています。

パパ様がよくおっしゃいます。

無関心が一番罪である、と。

日本に住んでいるわたしに実際に何ができるのかと、ももどかしく感じます。

☆今年の「人身取引反対のための祈りと考察の日」の目標は、この恥ずべき取引を直接的また間接的にも広げることのない経済のために努力することである。

それは、すなわち人間を決して商品のように扱い、搾取することなく、それとは反対に、人間に寄与する経済をめざすことである。

☆「ケアの権利」、貧しい人や疎外された人を救う責任、医療福祉とケアの分野において利益の論理に引きずられることがないように。

☆ワクチンが、貧しい人々をはじめすべての人に行き渡るよう、その平等な配給のための国際レベルの取り組みを。

こうした世界の問題に目を向けて知ること・考えることはとても大事なことだと思います。

家庭でのゴミの削減、日常生活においてフェアトレードのものを優先すること、支援活動している組織への寄付など、具体的な行動をとっていくことは、わたしたち個人が出来る最低限のことではないでしょうか。

文字にして残すということ

パソコンで仕事をし、スマホでやり取りをする日常。

実際に字を書くことは本当に少なくなりました。

わたしの場合、『お恵みノート』と自分で呼んでいるノートに、今日感じたお恵みを書き記す習慣を長く続けていて、字を書くのはそれくらいかも。

この教会のホームページにこうして書いていることにはわたしなりの意味があります。

学んだこと、知ったこと、お伝えしたいことを多くの方にご紹介したい。

信仰を深める一助となれば。

教会に感心を持っていただけるきっかけになれば。

久留米教会の出来事を記録として残し、またいつでもどなたでも読んでいただけるものとして。

宮﨑神父様が「自由に書いていいよ」と言ってくださるので、お言葉に甘えて色々なことを。

なぜ文字ができたのでしょうか。

世界最古の文明発祥の地、古代メソポタミアで楔形文字が考案されたのはBC3000ごろとされています。

今から5000年以上も前、メソポタミアではシュメール文化が起こり、少し後にはインド・パキスタンでインダス文明が起こり、その後にはエジプトでは古代王国が栄えてギザには大ピラミッドが建設されました。

同時期の日本は縄文時代後期!

考案したのはシュメール人で、彼らは最初は例えば、物々交換の記録といった実用的な使い方をしていました。

時代が下るにつれ、文字は神聖化されていき、BC2000年後半以降のメソポタミアでは「文字には過去の英知が宿っている」といった神秘的な考え方が生まれていたそうです。

西アジアの楔形文字文化圏では、文字文化が発達するBC3000年以降のおもな都市遺跡からはほぼ例外なく文書庫や図書館が発見されています!

例えば最大規模の図書館としてはBC1114~1076年のティグラト・ピレセル1世のものが有名で、2万枚を超える粘土板文書が出土しています。

内容は、「ギルガメッシュ叙事詩」「エヌマ・エリシュ(創世神話)」などの文学作品、諸王の年代記、天文書、医学書、法学書、シュメル語をアッカド語に訳した語彙集など、多岐にわたっています。

先ほど書いたように、最初に文字が考案されたときは(発見されている粘土板によると)実用的な使い方をしていました。

その後、街の都市計画や戦闘の記録にも使われていきます。

都市が整備されていくにつれ、人々の生活にはさまざまな決め事やルールが必要となってきました。

つまり、人々が生活するうえで文字として約束事を残していく必要が生じたことが文字の発達の意味であるようです。

ですが、王ですら必ず文字の読み書きができたわけではなく、専門の役人が粘土板に掘って焼いて、それを手紙として他国の王に送ったりなど、必ずしも実用品ではありませんでした。

文字の始まりはおよそBC3000年ですが、旧約聖書が書かれたのはバビロン捕囚後のBC500年以降です。

聖書が文字として書かれた意味はなんでしょうか。

後世に残すために書いた、とは思えません。

当時の人々が、2500年後のわたしたちが読むことを想定して、期待して文字に残したわけではないと思います。

バビロン捕囚とは、精神的支柱であった王を失い、神からの嗣業であった土地を奪われ、ユダヤ人の誇りであったソロモンの神殿を破壊されるという、ユダヤ民族そのものが消滅する危機だったのです。

神と交わした約束を捉えなおしどこに基を置いて国を立て直すか、そうしたことを深く考えて民族の誇りを忘れないように、取り戻すために(旧約)聖書を書いたのです。

聖書に書かれているのは「神のことば」ではなく、人間とは何者なのか、何であり得るのか。

神とは誰か、というより人間とは何かということ。

どうしたら人間は天国に行けるかが書いてあるのではなく、どうしたら人間が人間らしく生きていけるか、どうしたら人間は神の望むように生きていけるかが書いてあるのが聖書である。

人間は自らの罪や限界にぶつかったとき失望し、またある場合は絶望する。

その限界をどのように乗り越えるか。

そこに無限の永遠の存在=神が必要となる。

その意味で、苦難や苦悩は人が神に出会うきっかけとなる。

そう、ある神父様がおっしゃっていました。

前回ここに書いたように、数千年に一度の歴史の転換点に生きるわたしたちです。

聖書と神様について子どもたちにどう伝えていくか、深く考える必要に迫られていると思います。

丘を登る勇気

先日、ある神父様といろいろなお話をしました。

その中でも、多くの方と共有したいと思ったテーマは、「エジプトに戻ることばかりを考えちゃいかん!」ということです。

現在の世界の状況をよく見て、考え、理解するならば、「元の世界に戻る」ことが幻想であると気づくはずです。

「元の世界」とはすなわち、ウィルスの感染に怯えることなく、自由に、計画したとおりに、楽しみを追い求め、安定した、そうした生き方ができることです。

わたしたちは知っています。

自由を求めて、労働の代わりに食事に事欠くことのなかったエジプトから脱出した民が、荒野での生活に嫌気がさし「エジプトの方が良かった、エジプトに戻りたい、元の生活に戻りたい」と訴えていたことを。

王に隷属させられ自由がなかったエジプトでの生活から出て、安定を捨てても神に仕えることを選んだことを忘れてしまった民のことを。

わたしたちは分かっています。

苦難は「40年」続くことを。

40年とは数字通りの年数ではなく、長い時間がかかるという意味だと。

長い年数をかけて、苦難を噛みしめて乗り越えていかなければ得られないことがあることを。

数年で元に戻したい、そういう感覚で生きていく時代ではないのではないでしょうか。

『よく聞け、しかし、理解するな。

よく見よ、しかし、悟るな』。

この民の心を鈍くし、その耳をふさぎ、その目を閉ざせ。

自分の目でみることなく、

自分の耳で聞くことなく、

自分の心で悟ることなく、

悔い改めて癒されることのないために。

(イザヤ6・10)

よく考えてみましょう。

自分の目と耳と心を研ぎ澄まして、よく考えるのです。

今の時代は、地球全体の歴史の上に於いて、数千年に一度訪れる大きな大きな変革の時である。

そのことをもっとみんなが理解して行動し、生き方を変えていく必要があるのではないか。

こんなことを、神父様と盛り上がってお話しました。

アメリカの大統領就任式で詩を朗読した若い女性、アマンダ・ゴーマンさんの『The Hill We Climb (私たちがのぼる丘)』をお聞きになりましたか?

彼女の詩は、この4年で分断され暗く陰ったこの国をわたしたちが立て直すのだという、強く勇気溢れる気持ち、鮮やかな希望が表現されています。

わたしは、今世界が置かれている変革のチャンスの時とその丘に勇気をもって登っていくのだ、という風にも読むことができると感じました。

少し抜粋してご紹介します。

日が昇ると、私たちは自問する──どこに光を見いだせようか、この果てなき陰のなかに。

私たちが引きずる喪失、歩いて渡らねばならない海。

私たちは果敢に、窮地に立ち向かった。

平穏が平和とは限らず、「正しさ」の規範や概念が正義とは限らないことを学んだ。

それでもその夜明けは、いつのまにか私たちのものだ。

私たちは、完全なる一致を形作ることを目指しているわけではない。

私たちが目指しているのは、意義ある一致を築くことだ。

聖書は私たちにこう幻を抱くようにと語りかける──

「人はそれぞれ自分のぶどうの木の下、いちじくの木の下に座り、脅かすものは何もない」

(ミカ書4:4)

私たちがこの時代に応えようとするのであれば、勝利は刃ではなく、私たちの作ったあらゆる橋にあるのだ。

それが、木立ちのなかの空き地、私たちがのぼる丘の約束だ──ただし私たちが果敢にのぼりさえすれば。

この信仰に、私たちはより頼む。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはその始まりにあって、恐れた。

そんな恐ろしい時の後継ぎになる備えができているとは思えなかった。

それでもその内側で私たちは見出した──新しい章を著す力を、自分たちに希望と笑いを与える力を。

かつて私たちは問うた──「私たちはいったいどうしたら破滅に勝りえようか」

いま私たちは断言する──「破滅はいったいどうしたら私たちに勝りえようか」

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

だが、ひとつ確かなことがある。

私たちが慈悲と力を、力と正しさを解け合わせるなら、

そのとき愛が私たちの遺産となり、変革が私たちの子供たちの生得権となる。

(クーリエジャパンのHPより引用 全文は以下のアドレスでご覧になれます。)

https://courrier.jp/amp/229523/?utm_source=yahoonews&utm_medium=related

いかがですか。

アメリカだけの話ではない、そう感じませんか。

繰り返しになりますが、ここだけでも暗記したいと思った箇所です。

私たちが未来に目を向け、歴史が私たちに目を向けているからだ。

これが、正しきあがないの時代なのだ。

私たちはありしものにふたたび戻らず、あるべきものに向かって動いていこう。

私たちは知っているからだ──自らの無為と無気力を次世代が受け継ぐのだと。

私たちの失態が彼らの重荷になるのだと。

次の数千年の幕開けのために、エジプト(元の暮らし)を忘れて果敢に丘(新しい生き方)にのぼっていく。

それは、おそらく将来の歴史の記録に刻まれることになるであろう今を生きているわたしたちの責任なのです。

信仰のモチベーション、教会の在り方、教会へのコミットの仕方も同様です。

いま、ありし日々を懐かしむばかりで何もしないこと

-----早く元の生活が戻りますようにとばかり祈ること

-----自粛するだけで次を見据えて行動しないこと

は、子どもや孫の世代に対して無責任なのだ、と若い詩人が教えてくれました。

自己を見つめなおす時間

カトリック生活を定期購読しています。

2月号は『映画の中のカトリック』が特集されており、たくさんの映画が紹介されています。

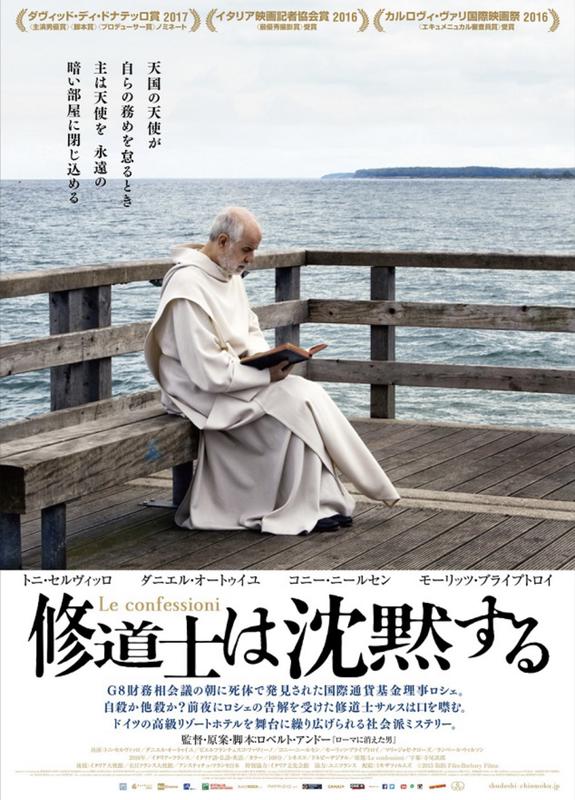

日曜日の午前中は教会で過ごすことが習慣でしたので、ぽっかり空いた時間に、以前から観たいと思っていた映画「修道士は沈黙する」をようやく鑑賞しました。

正直に告白しますが、とても難解な内容でした。

タイトルのとおりに「告解」と観想修道会の修道士であるサルス神父が重要なキーなのですが、想像とは違い、世界経済を動かす強欲で権力主義の人間の心の闇がテーマでした。

映像と音楽が美しく、無駄な描写は一切なく、洗練されたリゾートホテルの中だけでストーリーが展開していきます。

告解の内容を教えるように迫られますが、戒律を理由にサルス神父は沈黙を貫きます。

「沈黙こそがいかに雄弁であるか」が根底に流れるもう一つのテーマのようです。

サルス神父はカルトジオ修道会所属の修道士という設定です。

映画「大いなる沈黙へ ーグランド・シャルトルーズ修道院」で世界的に知られるようになったあの修道会です。

カトリック教会の中でも最も戒律が厳しく、現在は約200人の修行僧が「沈黙」「孤独」「清貧」を重んじた生活を送っているそうです。

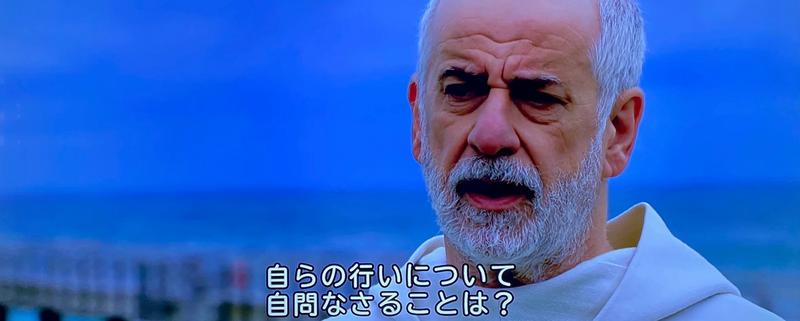

この映画の(わたしが考える)最大の見どころは、ラスト5分でサルス神父が登場人物全員を前にして語るお説教です。

「自らを見つめなおしなさい」「自己を律するのです」と言われている気がしたのです。

権力欲、金銭欲、物欲に支配されている現代社会(登場人物たち)への戒めのお説教が、まるで自分に対して語られているかのような錯覚に陥りました。

それまでの100分以上、ずっと重苦しい空気が流れているストーリー展開だったのが、雲が晴れたようにラスト5分ですがすがしい爽快感に包まれる、圧巻のお説教です。

あなたがたは、雲が西に出るのを見るとすぐに、「にわか雨になる」と言う。実際そのとおりになる。

また、南風が吹いているのを見ると、「暑くなる」と言う。事実そうなる。

偽善者よ、このように地や空の模様を見分けることは知っているのに、どうして、今の時を見分けることを知らないのか。

(ルカ12・54~56)

福音書のこの箇所を思い出しました。

わたしの愛読書、カール・ヒルティの言葉も浮かびました。

神の霊がしばしば思いがけない仕方で訪れてきて、その生命と喜びをもってわれわれの全存在を満たし、一瞬のうちにすべての重荷をわれわれの心から取り去ることがありうる。

(「眠られぬ夜のために」より抜粋)

今の時に与えられた重荷とはなんでしょうか。

ヒルティの言う「神の霊が思いがけない仕方で」ある日訪れて「満たし」「重荷を心から取り去る」という経験はわたしもあります。

それは、素晴らしい映画を観たとき、心を揺さぶる本を読んだとき、音楽に涙するときにも訪れます。

アメリカの新大統領就任式で、コロナウィルスによって亡くなられたすべての方へ黙祷が捧げられたのを見たとき、そこに神の霊が訪れたのを感じました。

祝賀会の最後を飾った、歌手のケイティ・ペリーの感動的な歌と打ちあがる無数の花火に涙が出ました。

わたしも、やはりこのコロナ禍の生活でストレスがかなり溜まっていたようです。

素晴らしい映画と、就任式の黙祷、歌手たちの素晴らしい歌声に涙し、心の重荷が少し軽くなったような気がします。

困難に直面したときには、泣いておられるイエスを思い浮かべるとよいでしょう。

少なくともわたしには効き目があります。

エルサレムを見て泣いておられるイエス、ラザロの墓の前で泣いておられるイエスです。

神はわたしたちのために泣いてくださいました。神は泣いておられます。

わたしの苦しみのために泣いておられます。

神は泣けるようになるために――ある神秘家によれば――、自ら人間になろうとされたのですから。

自分と一緒にイエスが苦しんで泣いておられる姿を思い浮かべることは、慰めとなり、さらに前に進む助けとなります。

イエスとのきずなを保ち続けるなら、たとえ人生から苦しみが無くなることはなくても、幸福に向けた素晴らしい地平が開け、その充満に向けて進むことができるでしょう。

勇気をもって、祈りながら進みましょう。

イエスはいつもわたしたちのそばにおられます。

(教皇フランシスコ、2020年10月14日一般謁見演説より)

神が、イエス様がいつもわたしたちのそばにおられることを決して忘れてはいけない、改めてそう心に刻み、自己を見つめなおす毎日です。

未来を想像してみる

去年の今頃、この今の現状を想像していた人はいるでしょうか。

私の友人の話です。

ある国立大学の3年生の娘さんが、リモート授業が後期も続くことに納得が出来ず、大学を休学すると言っているというのです。

友人も、国が何も対策をしてくれない、大学が満足のいく説明をしてくれない、と不満を持っていました。

私個人としては、そうした考え方の方向に疑問を持っています、

ですが、働き方や学び方、就職活動もままならない現状に不安を持っている人が多いのは事実ですので、その友人が少しでも安心できるよう話ができたら、と真剣に考えてみたのです。

世の中の多くのことは、「どうせ、こうなる」、「こうなるしかない」という予想通りに起こる。

しかし、それが起こる前には「想像もしなかった」良いことが起こって、事態が進展することもある。

それを経験したことがある人は、世界の見方が変わるかもしれない。

「この世界は思いがけない素晴らしいことが起こりうる世界である」。

キング牧師の演説に込められた力は「こんな現状は許せない」「何としても変革しなければならない」ではなく、

「それは起こりえる」、「その世界は可能である」という希望を身体の中に呼び起こすところにあるのです。

「必ず起こるはずだ」ではないのです。

神様は、人間には不可能としか思えないことを成し遂げることが出来る方なのです。

今回も、成し遂げてくださるかもしれないと希望し、祈り続けていくのだ。

この青字の部分は、来住英俊神父様の講演の中でのお話です。

先ほどの友人の話に当てはめて考えてみると、「こんな現状は許せない」という気持ちを、「この逆境とも思える状況を経験した自分をどのような未来に向けていくか考える好機」と捉えてみることはできないでしょうか。

イエス様は、悲しむ者だけが慰められる(マタイ5・4)とおっしゃいました。

死の現実を受け入れる者だけが、新しいいのちを受け取ることができます。

嘆かない者は慰められず、終わりに直面しない者は始まりを受け取ることができない、と。

現状に置き換えて考えてみると、嘆き悲しみもがく者だけが、本物の体験を体験し前進できるのだ、と言えると思うのです。

前回も引用したブルッゲマンによると、

イエス様は、古い秩序に凝り固まっていた人に対してではなく、古い秩序に失望したり、そこから締め出されたために何かを切望している人に対して、食べ物を与え、癒し、悪霊を追い出し、赦す、という衝撃的な働きをなされたと言います。

自らのうちに葛藤を抱えている人たちが、自らの意思で善いと思うことを実践しなければ、そこから抜け出すことはできません。

葛藤なしに神様からメッセージを受け取った預言者などいないのです。

ゲッセマネにおけるイエス様でさえそうでした。

地にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう仰せになった。

「アッバ、父よ、あなたにはおできにならないことはありません、

わたしからこの杯を取り除いてください。

しかし、わたしの思いではなく、み旨のままになさってください」。

(マルコ14・35~36)

ゲッセマネの園の一番樹齢の古いオリーブの木です。

この木陰でイエス様が祈られたのかもしれません!!

パパ様ツイッターにも、ヒントがありました。

被害者はわたしたちではないのです。

すべての被造物、地球そのものに目を向ける必要があることを、いまさらながらわたしたちが自覚して未来を想像し、新しい世の中を創造していかなければならないのです。

国が、学校が、会社が、と言っているうちは、「自分は正しい」と凝り固まった考えを持ってしまっています。

現状や体制への不満ではなく、自分がどういう未来(来年の今頃のことでいいので)を生きようとしているのか、どう生きたいのか、想像してみてください。