カテゴリ:聖書

イエス様の方を向く

宮﨑神父様にゆるしの秘跡をしていただきました。

自分のおかした罪を認め、告白し、アドバイスをいただき、神様に代わって赦しをいただく。

もう同じ過ちをおかさないように、心に、そして神様に誓う。

これは、「悔い改め」なのか「回心」なのか。

南山大学の名誉教授でもあった故 浜口神父様の論文に、以下のように書かれています。

教会は最初の回心を思い起こして、再び神に立ち返る方途と機会を保持している。

それが「ゆるしの秘跡」である。

罪に陥った信者が再び神と和解することができるという神の無限の憐れみを宣言するのは、「再回心(re-conversio)」である。

真に罪を痛悔する者は、たとえその痛悔が不完全なものであっても、真にキリストに向かっているのである。

「改め」、だと「改心する」という言葉のように、罪を認めて心を入れ替える意味になります。

Googleで「かいしん」と検索するとわかりますが、「回心=キリスト教で神の道に心を向けること」と表示されます。

新約聖書で「悔い改め」の意味で使われるメタノイア( meta・noia /μετανοια )は、古いギリシャ語を起源とする言葉で、直訳すると「視座の転換」という意味となるそうです。

悔い改めなさい。

めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を赦していただきなさい。

そうすれば、賜物として聖霊を受けます。

この約束は、あなたがたにも、あなたがたの子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、わたしたちの神である主が招いてくださる者ならだれにでも、与えられているものなのです。

(使2・38~39)

また、マルコ福音書の中で最初にイエス様が口を開く場面でおっしゃった、

「時は満ち、神の国は近づいた。

悔い改めて福音を信じなさい」

(マルコ1・15)

この「悔い改め」にあたる単語がメタノイアです。

本田哲郎神父様は、「『時は満ち、神の国はすぐそこに来ている』から、『低みに立って見直しなさい』(メタノエイテ)という。悔い改めなさいではありません。」とおっしゃっています。

メタノイアに対応するヘブライ語はニッハムという単語で、「痛み、苦しみを共感・共有する」という意味だそうです。

「つまり、メタノイアとは、人の痛み、苦しみ、さびしさ、悔しさ、怒りに、共感・共有できるところに視座・視点を移すこと」と本田神父様の著書にあります。

ムリリョ「パウロの回心」

以前、HPの記事に以下のように書きました。

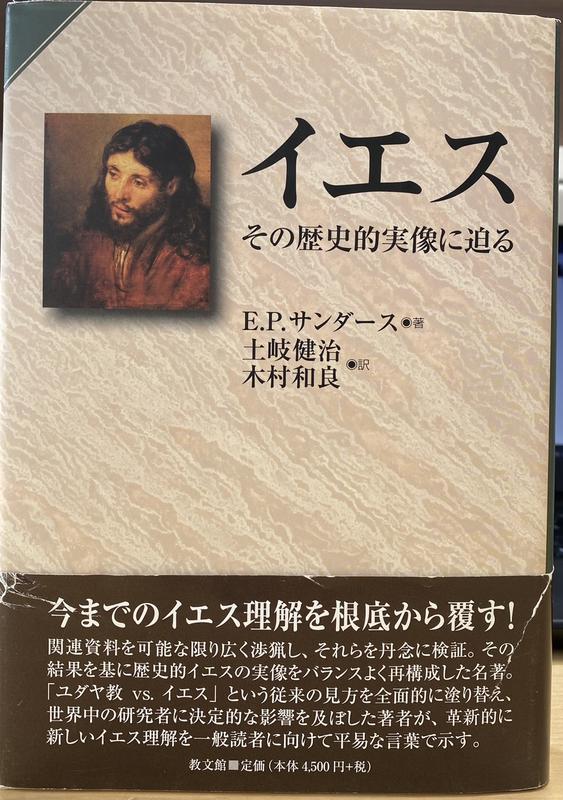

E.P.サンダースの著書「イエス その歴史的実像に迫る」によると、

「ルカと使徒行伝の著者が悔い改めを強調することをとりわけ好んだ。

そして、それはイエス自身の教えの重要なテーマではなかった。

イエスは悔い改めに関心を持つ改革者ではなかった。」

福音書に語られる「悔い改め」の概念は、旧約時代にはもっといろいろな意味を持つ曖昧なものでした。

いくつもの単語がそれにあたるとされていますが、もっとも多く出てくるヘブライ語の単語の意味は、「道を変える」「引き返す」「立ち戻る」というものだそうです。

つまり、悪から遠ざかって神に向かう姿勢を意味し、「生き方を変えて生活全体を新しい方向に向ける」ということです。

エレミヤは、繰り返し「立ち返れ」と民に呼びかけています。(エレミヤ書3章)

契約の神の愛に立ち戻りなさい、と言うのです。

つまり、旧約時代の教えをイエス様の新しい言葉で問われたのが、この「悔い改めなさい」というものなのではないかと思うのです。

神の教えを確かなものとして受け入れ(アーメン)、自分の凝り固まった考え方、惰性に陥った生活、そうしたものの視点を変えなさい(回心)。

神の方に今一度、自分を向き直しなさい。

それが、「回心=悔い改め」なのだ。

そう、この一週間で学びました。

キリストに出会う前のサウロのように、わたしたちも方向を変え、習慣になっていることや楽な道から戻る必要があります。

それは、主がわたしたちに示される、謙遜ときょうだい愛と祈りの道を見出すためです。

1/26教皇フランシスコTwitter

悔いない毎日

今年、ゆるしの秘跡をお受けになりましたか?

「悔い改める」という言葉について、ここのところずっと考えています。

受講している神学のオンライン講座で、教授が「イエスは悔い改めよとは言っていない。ルカが追記したのだ。」とおっしゃいました。

以前、聖書百週間の講義の中でも神父様から、「ルカに度々出てくる悔い改めという言葉は、ルカが付け加えた編集句です。」と教わりました。

例えば、マタイとマルコでは、イエス様が徴税人たちと会食することの正当性について語るとき、自分は罪人たちを呼び集めるためにやって来たと述べますが、それに対してルカでは、罪びとたちに「悔い改め」を呼びかけるためにやって来たと述べています。

このように、並行個所のうちルカだけに結論として「悔い改め」が追記されている箇所がいくつもあります。

.

あなたがたも気をつけなさい。

もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさい。

そして、悔い改めれば、赦してやりなさい。

一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやりなさい。

(ルカ17・3~4)

.

E.P.サンダースの著書「イエス その歴史的実像に迫る」によると、

「ルカと使徒行伝の著者が悔い改めを強調することをとりわけ好んだ。

そして、それはイエス自身の教えの重要なテーマではなかった。

イエスは悔い改めに関心を持つ改革者ではなかった。」

ということになるようです。

罪人に悔い改めを要求するのは洗礼者ヨハネの教えであり、イエスはかつての徴税人・罪人ではなく、実際の徴税人・罪人たちの友人でした。

イエスは罪深いと思われていた人々と関わり、飲食を共にし、神はとりわけ彼らを愛してくださること、神の国がすぐそこまで迫っていることを告げます。

「今こそ悔い改めよ、さもなく滅ぼされる」はヨハネの教えで、「神はあなたがたを愛してくださる」とイエスは教えたのです。

イエスは、自分に従う人々は、たとえ聖書の要求すること(犠牲の供物とともに神殿で赦しを乞う)を行わなくても神の選びに属している、と考えていました。

その具体的逸話として、思い出してください。

王が披露宴の客を集める時、僕たちが「通りへ出て来て、彼らの見つけた人々はすべて悪人の善人も集めてきた。こうしてその婚宴は来客者でいっぱいになった」(マタイ22・10)

僕たちは、初めにすべての悪人たちに善人になるように求めたわけではなく、とにかく彼らを中に連れてきたのです。

.

『悔い改めなくても大丈夫』という話ではありません。

聖書思想辞典によると、

洗礼によって一つの実を結ぶ悔い改めの行為は、一回限りのものであり、これを繰り返すことは不可能である。

ところが、洗礼を受けた者もふたたび罪に陥ることが可能である。

ちょっと笑ってしまいました。

福音書に語られる「悔い改め」の概念は、旧約時代にはもっといろいろな意味を持つ曖昧なものでした。

いくつもの単語がそれにあたるとされていますが、もっとも多く出てくるヘブライ語の単語の意味は、「道を変える」「引き返す」「立ち戻る」というものだそうです。

つまり、悪から遠ざかって神に向かう姿勢を意味し、「生き方を変えて生活全体を新しい方向に向ける」ということです。

福音書の並びは書かれた順ではありません。

おおまかな年表で表すと、

30 イエスの処刑

44 パレスチナ全土が再びローマの支配下に

64~67皇帝ネロによるキリスト教迫害

ペトロ、パウロがローマで殉教

66~70第一次ユダヤ戦争

70 マルコ福音書成立

エルサレム神殿が炎上し陥落

71~74ローマによりマサダなどが陥落

79 ベスビオ火山噴火によりポンペイ滅亡

80 ルカ福音書成立

85 マタイ福音書成立

マルコとルカの間の10年に、悲劇的な出来事が続いたことがわかります。

旧約の著者たちが、第一神殿の破壊、バビロン捕囚を自らの神への不誠実な行いが原因であり、「神に立ち返れ」と自分たちを律したように、ルカも「神を信じて悔い改めよ」と追記したのではないでしょうか。

.

悔い改めなければ、告解しなければ罪は赦されない、と考えるよりも、

「しまった!」と思ったその日のうちに、すぐに軌道修正して、「神様に胸を張って生きる毎日を送りたい」というのが、今のところわたしがたどり着いた答えです。

・・・・・・・・・・・・

可愛い子どもたちの七五三の祝福がありました。

この子たちには「悔い」も「赦し」もありません。

素直にすくすくと、毎日を神様に守られながら育ってほしいと、心から願います。

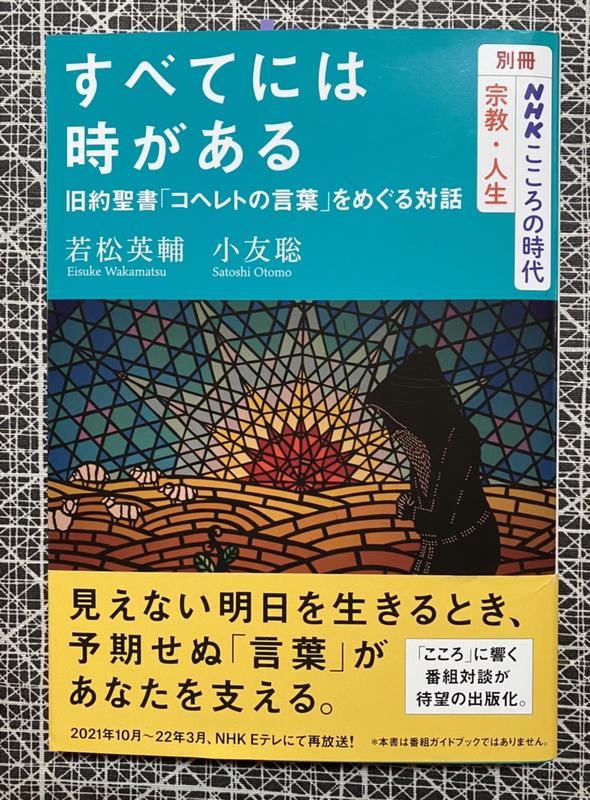

コヘレトの空

「わたしたちの生活をコロナ前に戻す」といった発言を最近よく耳にします。

戻るのでしょうか。

全てが元通りになることを期待しますか?

聖堂中に聖歌の歌声が響き渡る日は、いつでしょうか。

この2年近くの間の日常、信仰生活も含め、確かにいろいろな制約がありましたが、悪かったことばかりではありません。

わたしの場合、かなりよく聖書を開くようになりました。

教会に行けない月日が長くあったので、ミサや行事風景をお伝え出来ませんでした。

ですので、ここを読んでくださる方ともっと聖句を分かち合いたいと思って取り組むようになりました。

それまで以上に、聖書に関係する本もよく読んでいます。

良かったこと、というと語弊があるかもしれませんが、人々が一堂に会したり、わざわざ遠方まで出向かなくてもオンラインでできることが多い、ということが実証されたことは、多くの方が納得されているかと思います。

実はわたしも、先月から大学のオンライン講座を受講し始めました。

以前でしたら、「学びたいけど平日の夕方に大学まで通うのは無理」と諦めていたでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

二人は一人に勝る。

もし一人が倒れると、その仲間が助け起こす。

二人が一緒に寝れば暖かい。

もし、襲われたとき、一人なら負けるが、二人ならともに立ち向かうことができる。

「三本縒りの紐は、たやすくは切れない」。

(4・9〜12)

コロナ禍にあって、友人や家族がどれだけ大切な存在であるか、わたしたちは痛感させられました。

頼ることのできる友人がいること、互いを心配し合う家族がいること、それがどれほどの幸せか。

.

順境の日には喜び、

逆境の日には反省せよ。

あれも、これも、神のなさることである。

それは、将来、何が起きるか、人には見通せないからである。

(7・14)

明日のことを知る人はいません。

今を、毎日を大切に生きること。

日常の小さなことの中に喜びを見出し、自らの至らなさを素直に認めることができますように。

.

あなたは正しすぎてはならない。

知恵がありすぎてもならない。

なぜ、自分で自分を滅ぼそうとするのか。

あなたは悪すぎてはならない。

愚かすぎてもならない。

自分の時がまだ来ないのに、なぜ、死のうとするのか。

(7・16〜17)

生きることは、自分一人の力でできることではないということを忘れてはいけないのです。

.

あなたの生涯の空しいすべての日々の間に、

あなたは愛する妻とともに楽しめ。

神がこれらの空しいすべての日々を、

日の下であなたに与えてくださった。

それが、あなたがこの世にあって受ける分であり、

日の下で苦労するあなたが受ける分である。

(9・9)

わたしがこの世にあって「受ける分」、これは先日書いた主の祈りのことにも通じます。

わたしたちの日ごとの糧をお与えください。

日ごとの糧、生きていくのに必要な、わたしたちに神様から与えられた賜物のことです。

.

あなたのパンを水の上に投げよ。

長い年月の後に、あなたはそれを見出すであろう。

あなたの持っている物を、七つ、否、八つに分けよ。

(11・1〜2)

寛大な施しは、後日、その報いを受けるだろう、という旧約の一般的な教えです。

施しに限らず、喜び楽しみも、人と分かち合うことでお恵みは7倍8倍になって帰って来た、という経験がわたしにもあります。

.

コヘレトは言う。空の空。

空の空。一切は空。

(1・2)

紀元前250〜200の時代に書かれた、コヘレト。

人間が極端に走り、到達不可能な目的をいたずらに追求するのを諫めています。

ひたすら幸福だけを把握し続ける人間の空しい努力を否定します。

(フランシスコ会訳聖書の解説より)

「空」という言葉はヘブライ語で「へベル」といい、日本語の「空しい」という言葉の持つニュアンスとは厳密には開きがあるようです。

この本によると、「空」は「束の間」という意味が適切であろう、ということでした。

この本を読んで、久しぶりにコヘレトを読み返し、今心に留まった箇所を抜粋してみました。

間違いなく、2年前に読んだ時とは違った箇所がわたしを捉えました。

コロナ以前の生活に戻りたい、という人間の希望は「空」のように感じます。

わたしたちが求めるべきものは、そこではないと思うのです。

箴言30・7〜8も、コヘレトと同じようにわたしたちを諭します。

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください。

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

この世で与えられた「束の間」を生きるわたしたちにとって、その生きる意味を見出すことは使命です。

コヘレトは「死」があるから「生」に意味があるのだ、と言います。

11月は死者の月です。

わたしも毎年、「死」についてよく考えを巡らせる月です。

今月は、特に今年天に召された方々のために、日々の祈りを捧げましょう。

スケープゴート

秋晴れの、美しい、気持ちの良い季節です。

.

家のあちこちに、十字架、マリア像を置いています。

寝る前に祈るときも、小さな手の中に納まるサイズの十字架を握りしめています。

みなさんもそうではないでしょうか。

つい、お気に入りの十字架やマリア像の前で手を合わせて祈ってしまう、そういう習慣が身に付いている信徒は多いかと思います。

以前、ある神父様がお説教でおっしゃいました。

「イエスの十字架は、首から下げるダイヤモンドの入ったアクセサリーではない。」

教皇は訪問先のスロバキア東部プレショフで、十字架や(キリストの)磔刑像はしばしばキリスト教徒によって表面的に使用されていると講話した。

欧州では、東欧の複数の極右政党を含む多数の政党が、十字架を党旗やシンボルに取り入れている。

教皇は、多くのキリスト教徒が十字架を首にかけたり、家の壁にかけたり、自動車やポケットの中に持つなどしているが、実際にイエスとつながっていないと指摘。

「十字架上のイエスを見つめるために立ち止まり、キリストに心を開くのでなければ、何の意味があるだろう。

十字架を奉献の対象におとしめるのはやめよう。

ましてや、政治のシンボルや、宗教・社会的地位の表彰としてはならない」と述べた。

(9/14ロイター配信ニュースより)

スケープゴートという言葉をご存知でしょう。

簡潔にいうと「多くの人の罪を負わされた人」という感じでしょうか。

アロンは生かしておいたその山羊の頭に両手を押しあて、イスラエルの子らのすべての咎とすべての背き、すなわち、彼らのすべての罪をその山羊の上に告白し、それらをその頭に置き、係の者の手で荒野に送り出される。

その山羊は彼らのすべての悪を担って、不毛の地へ行く。

係の者はその山羊を荒れ野に送り出す。

(レビ16・21〜22)

最近はスケープゴーティング(罪を着せる行為、報道)が頻繁に目につく気がします。

例えば、音楽イベントの集客が多くお酒の提供もあった、と報道があると、「主催者」「参加者」「出演者」「許可した行政」=悪だ罪人だ、と囃し立て、「参加者に感染者が多く出たらしい」=「ほら見たことか、当然の報いだ」

すべてのことにおいて、このような考え方が蔓延ってきてはいないでしょうか。

以下、イザヤ書の53章を抜粋します。

彼は主の前で若枝のように、

乾いた土地の中から生え出た。

彼は、わたしたちの背きの故に刺し貫かれ、

わたしたちの悪の故に打ち砕かれた。

彼の上に下された懲らしめが、わたしたちに平和をもたらし、

彼の傷によってわたしたちは癒された。

わたしたちはみな、羊のように迷い、

それぞれ自分の道に向かったが、

主はわたしたちみなの悪を彼に負わせられた。

もし彼が自らを賠償の捧げ物とするなら、

彼は末永く子孫を見るだろう。

主の望みは彼の手によって成し遂げられる。

彼は、多くの者の罪を担い、

彼らの背きのために執りなした。

彼=scapegoat です。

彼=メシアのことを予言しているのだ、と当時の人々は捉えていました。

このイザヤ書に呼応する形で書かれたのが、ペトロの手紙の次の箇所です。

わたしたちが罪に死んで義に生きるため、キリストは十字架の上で、わたしたちの罪をその身に負われました。

その傷によって、あなた方は癒されました。

あなた方は、羊のように迷っていましたが、今は、魂の牧者であり、監督者である方の元に帰ってきたのです。

(1ペトロ2・24〜25)

同時に理解しておきたいのは、イエス様は「大勢の罪人の罪を背負って死のう」と思っていらっしゃったわけではない、ということです。

イザヤ書の予言していた彼(メシア)はイエス様なのだ、と亡くなられてご復活された姿を見てようやく理解して納得した弟子たちが、「わたしたちの罪のために(代わりに)死んでくださったのだ!」と後になって言ったのです。

イエス様を信じる人が多くなり、このままでは祭司たちの尊厳が危うくなると危惧した大祭司のカイアファは、「一人の人間が民に代わって死に、国民全体が滅びないほうが、あなた方にとって得策である」と言ってイエス様を殺そうと決意しました。(ヨハネ11・50)

この考え方、代理死、贖罪死も、ある種のスケープゴート的なものでした。

わたしたちの信仰は、イエス様がわたしたちの罪の代わりに死んでくださったからではないはずです。

人々のために生き、小さき弱き者、虐げられた人々をも導き、自分自身には罪はなく正しい人であったのに、十字架につけられたのです。

十字架を身に纏うことで信仰が篤いと満足し、わたしたちの罪を担ってくださったイエス様はわたしたちの罪を赦してくださると自分勝手な理解をし、他人の罪を勝手に判定して「わたしは違う」と息を巻く。

そのようなキリスト者であってはならない、と最近とても考えています。

みなさまは、どう思われますか?

ミサもなく、教会で集って語り合えないこの日々、みなさまとこうしたお話もしたいのです。

隣人愛のかたち

4回目の緊急事態宣言となり、久留米教会も教区の決定に則り、公開ミサが中止となりました。

「宣言には意味がない」という意見があるようですが、そのように不満を抱いてもなにも状況は変わりません。

わたしたちはいま自分にできることを粛々と、そして、感染しない・させない対策を徹底的に行うのみです。

そんな中、パパ様のお言葉がまた心にとまりました。

神は、日々生じる問題から、私たちを解放するために来られるのではありません。

愛の欠如という本質的な問題から、私たちを救うために来られます。

愛の欠如は、私たちの個人的、社会的、国家間、また環境の問題の根本原因です。

自分のことしか考えないことは、すべての悪の始まりなのです。

God does not come to free us from our ever-present daily problems, but to free us from the real problem, which is the lack of love.

This is the main cause of our personal, social, international and environmental ills.

Thinking only of ourselves: this is the father of all evils.

8/17教皇フランシスコ Twitter

夏の甲子園、2回戦を目前に辞退した宮城県代表の東北学院の主将のインタビュー、お聞きになりましたか?

監督と選手たちの話し合いで、「感染した人のことはみんなで守ってあげようという話があった」と報道されていました。

高校生のことばです。

わたしたち大人も、彼らを見習い、恥じない言動をとらなければならないなと身が引き締まる思いがしました。

.

何度も書いていますが、今回もお伝えしたいことです。

◆「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。」

(マタイ7・12)

この教えは、姪たちが小さいころから彼女たちにも度々言い聞かせてきました。

「おなじように、自分がされたくないことは人にしてはいけないのよ。」とも。

この黄金律は、イエス様の時代よりずっと以前から、ユダヤ人の間で律法全体の要約として語られていたことでした。

.

◆「あなた自身にとっていやなことは、あなたの隣人に対してもしてはならない。

それは律法全体であって、あとのものはそこから推し計られるものにすぎない。」

◆「あなたの隣人を裁いてはならない。あなた自身が隣人の立場にならないためである。」

◆「あなたがたは自分の量る秤で量り返される」

これらもすべて、福音書に書かれる遥か昔からユダヤ人の間では格言として知れ渡っていたことばでした。

イエス様も、黄金律はモーセの律法の要約だと考えていたようです。

◆「自分自身を愛するように隣人を愛しなさい」

(ㇾビ19・18)

古いアラム語の訳では「あなたの隣人を愛しなさい。あなたを不快にさせることはどんなことでも、隣人にしてはならない!」となっているそうです。

.

そのとき、ファリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて、一緒に集まった。

そのうちの一人、律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。

「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか。」

イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。

第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』

律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」

(マタイ22・34~40)

イエス様はユダヤ人であり、ユダヤ教の教えのもとに育ち、暮らしておられました。

福音書に記されている教えの重要な箇所からも、イエス様が旧約の教え、律法をとても大切にされていたことが分ります。

黄金律と隣人を愛することの戒めは、その最たる例でしょう。

.

隣人愛の実践に尽くし、「これはキリスト教に限った教えではなく、遥か昔からの格言なのよ」と、わたしたちが周りの人にも伝えていくのです。

何かが変わっていくかも、という希望を持って。

少しずつ、秋の気配が。