カテゴリ:聖書

今ここにあるお恵み

ご家族やご友人などと、賑やかで楽しいお正月を過ごされましたか?

わたしは妹家族が帰省していましたので、それはそれは賑やかな(騒々しい)年末年始でした。

大騒ぎしながらみんなで鍋を囲んでいるときに、思わず涙ぐんでしまいました。

「何という幸せだろう。

今ここに、神様がいてくださっているんだ。」

心からそう思いました。

主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ。

頭の中で、聖歌がぐるぐると鳴り響いていました。

「神の国」

その時に、このテーマで記事を書こう、と思ったのです。

いつもこのように、日々の些細な出来事や、目にした、耳にしたニュースから聖書の言葉が浮かび、iPadに向かって聖書を開くのが、わたしのここ数年の日課となっています。

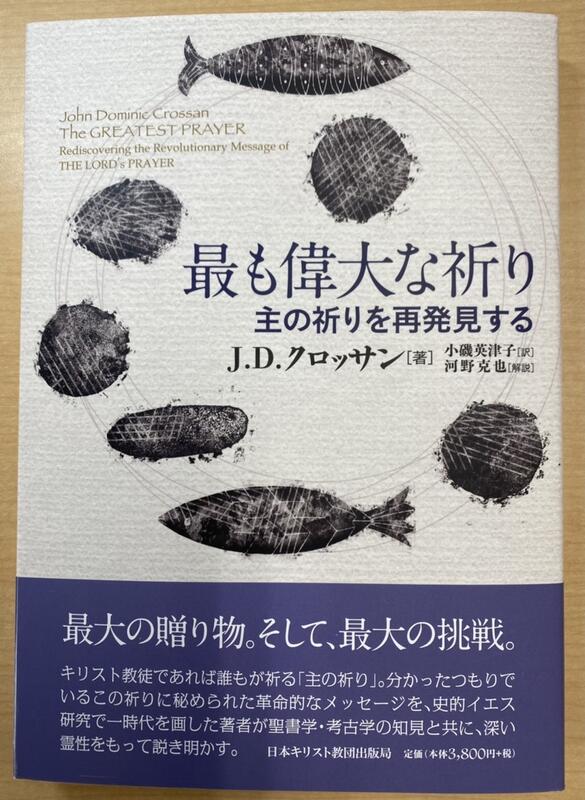

今読んでいる本はこれ。

クロッサン

「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」

主の祈りのワンフレーズずつが章になっていて、広く深く考察された、クロッサン独特の洞察力による解説です。

この中の、神の国の到来についての下りによると、ヨハネは神の国は『神による世界の大掃除』であり、今にも起きるかもしれないが未来のことである、と語っていました。

一方でイエスは、すでに今ここに現臨していると語りました。

わたしが神の指(神の力)で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方の所にすでに来ている。

(ルカ11・20)

律法と預言者はヨハネの時までである。

それ以来、神の国の福音が宣べ伝えられ、あらゆる人が力ずくで、そこに入ろうとしている。

(ルカ16・16)

神の国は目に見える形で来るのではない。

また、『見なさい、ここに』とか、『あそこに』とか言えるものでもない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。

(ルカ17・20〜21)

当時の人々にとって、神の国がすでに存在していると言われても、理解することができなかったことは容易に想像できます。

クロッサンによると、イエス様の言いたかったのは次のようなことなのです。

あなたがたは神を待っているが、実際には神の方があなたがたを待っているのだ。

どうりで何も起こっていないわけだ。

あなたがたは神の介入を求めているが、神があなたがたの協力を求めているのだ。

神の王国はここにある。

あなたがたがそれを認めて、その中に入り、それを生き、そしてそれを築きさえすれば。

イエスは、神の介入ではなく、神への参与を説いたのです。

神による世界の大掃除は、人が神によって力づけられて参与し、超越的な力に動かされて協力しなければ開始せず、完成しないのです。

わたしにとって、この考え方は新しく斬新で、とても腑に落ちました。

神の国は、人の協働がなければ始まらない。

神の介入だけでは神の国の実現は起こらない。

主の祈りが、神に対する祈りの前半と、わたしたちの祈りの後半で構成され、均等にかつ相関的に成り立っているように。

どんなことであれ、もしあなた方のうち二人が心を一つにして地上で願うなら、天におられるわたしの父はそれをかなえてくださる。

二人また、三人がわたしの名によって集まっている所には、わたしもその中にいる。

(マタイ18・19〜20)

わたしたち現代人にとっては、イエス様のこの言葉が1番「神の国」のイメージに近いのではないでしょうか。

わたしたちの間に、今ここに神様がいてくださる。

互いが思いやりを持って愛し合っている場に、神様の愛がある。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪のために、贖いの供え物として、御子を遣わされました。

ここに愛があるのです。

いまだかつて神を見た者はいません。

しかし、わたしたちが互いに愛し合うなら、神はわたしたちに留まり、神の愛はわたしたちのうちに全うされているのです。

(1ヨハネ4・10、12)

神の国は、わたしたち次第でわたしたちのうちに実現するお恵みです。

飛行機から見る景色にも、神様の現存を感じます。

聖書の楽しみ方

紅葉が美しいですね。

聖書は、すべての人を心にかけてくださる神の愛といつくしみを示す本であり、そのかかわりの中に生きるように人間を招く本です。

聖書は、「内容を覚える」教科書ではなく、人生を支える「糧」です。

だからこそ、わたしたちの心に響きます。

これは、今年の聖書週間(11/20~27)のリーフレットに寄稿された、アベイヤ司教様のお言葉です。

リーフレット『聖書に親しむ』

https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2022/08/bibleweek2022.pdf

「新約聖書外典」を読みました。

正典から排除された(正式に採用されなかった)文書を、外典と言います。

以前、ある神父様が「昔は神学校で『これは読んではいけない』と言われていたようですが、面白いので読んでみました。」とおっしゃったので、いつか読もうと思って買ったまま、ほこりをかぶっていました。

たとえば、ラファエロの「聖母の結婚」という絵をご覧になると、聖書のどこにこのエピソードが?と思われるでしょう。

外典のヤコブ原福音書にあるのは、次のような物語です。

マリアは神殿で育てられていました。

大祭司ザカリアの夢に天使が現れ、マリアの結婚相手にふさわしい人を集めて、その手に持った杖に徴があらわれた人を夫とするように、と告げられました。

ヨセフの杖から鳩が出てヨセフの頭にとまるという徴があり、マリアを引き取って保護したのです。

この物語では、「結婚した」とはなっていません。

というのも、この時マリアは12歳、男やもめだったヨセフには息子が何人かいて、自分はマリアの夫には年を取りすぎていると思っていたからです。

マリアがイエス様を産んだ時は、16歳になっていました。

(このストーリーは福音書には書かれていませんので、2人の年齢、ヤコブが2度目の結婚だと知っていたと思われた方は、この物語を知っていらしたのです。)

この絵は、1504年に描かれました。

わたしたちが外典として普段読むことの無い書物は、キリスト教徒の中で人気のある大衆文学作品として広く親しまれていたのです。

次の写真は、イスラエルに行ったときに撮影した、ナザレの聖ヨセフ教会のステンドグラスです。

ヨセフの杖にユリの花が咲いている、という徴が表現されています。

この教会は1914年に建てられたそうですので、長い間に浸透した福音書と外典の物語が、自然と融合したことが分ります。

冒頭にご紹介した、今年の聖書週間のリーフレットの2ページ目は、若松英輔さんのコラムです。

わたしが一番好きな彼の著書は、「イエス伝」です。

その中に、こういう記述があります。

ある若きインド人はこう語り始めた。

「もし皆さんがキリスト教徒になりたいと希望するなら、キリストが生まれたのはエルサレムかベツレヘムのどちらかといったことや、 山上の説教が語られた正確な日時を知る必要なない。

もとめられているのは、ただ山上の説教を感じることである。

説教がなされた時期を論じるために書かれた数多くの言葉を読む必要はない。

それらはすべて学者たちのたのしみにすぎない。

そうしたことは彼らに任せておこう。

私たちは『マンゴ』を食べようではないか。」

マンゴとは、この場合「聖典」を意味している。

キリスト者に求められているのは「山上の説教」について知ろうとすることではなく、そこで語られる言葉を「感じる」ことだというのである。

何かについて知ろうとすることに留まるものは、空腹にもかかわらず『マンゴ』を目の前にいつまでもその生態を調べているような者だというのである。

聖書の楽しみ方は、ぞれぞれにいろいろとあるかと思いますが、わたしは絵画や音楽の中に聖書のエピソードを見つけてその箇所を読むのが好きです。

聖書を読んでもわからないことが多い、と思っている方には、わたしが聖書を学んだ師匠がおっしゃった言葉をお伝えします。

「イスラエルの人々の体験を通して神様を知るために、聖書があるのです。」

・・・・・・・・・・・・・・

死者の月、毎日の祈りの中で、特に親しかった方々のことを想っています。

大好きなマックス・リヒターのNovember(11月)という曲があります。

最近気に入っている、マリ・サムエルセンの北京での演奏は、何度聴いても涙がこぼれます。

天国の皆さんのことを想いながら、聴いてみてください。

毎日を生きる

1ヶ月ぶりにごミサに与ることが出来ました。

今求めていた聖句に出会えるのも、ミサの醍醐味であると思っています。

自分を正しい人間であると思い込み、ほかの人をさげすむ人々に、イエスは喩えを語られた。

(ルカ18・9)

「思い込み」新共同訳では「うぬぼれて」、つまり自分自身に頼る人々とは、「むしろイエスの弟子たちのことであろう」と聖書と典礼の注釈にありました。

「胸を張って立ち、心の中で祈ったファリサイ派の人」と、「遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら声に出して言った徴税人」。

とてもハッとさせられました。

私は聖書が私を理解し、私を説明してくれているのを感じます。

聖書は私が切望していたことや恐れていたことを私に指摘し、待望と期待のかぎを与えてくれます。

聖書は神を探す人、真理と人生の意味を探す人、絶望や恐怖から逃れようとする人にとって、自分を見せてくれる鏡です。

聖書は人間に人間自身、その種々の望み、その目的を啓示し、復活されたかたのことばは、ほんとうに世の救いの歴史のなかで行われつつあるすべてのことの上に押された神の封印であるということを悟らせてくれます。

(「宣教者をそだてるイエス」カルロ・マリア・マルティーニ著より)

世界にはまだキリストを知らない人がたくさんいます。

日本でもわたしたちはキリストを知らない人たちに囲まれて生きています。

キリストを伝えることである宣教は、神の子ども、キリストの弟子となったわたしたち皆に与えられている使命です。

(カトリック中央協議会 「日本の祈願日における解説」より)

世界宣教の日にあたり、自分自身をきちんと見直し、信仰を持っていることをうぬぼれず、自分を通して宣教できるようになるためには、もう少し謙虚にならなければいけないと強く思った日曜日でした。

・

今回の入院中も、1日に一度は聖書を開いて読んでいました。

昔、入院していた時に母がしてくれていたように、目をつぶり、パッと開いたページを読むのが好きです。

抗がん剤の治療中に吐き気を少しでも忘れることができるように、と、母がそうやってわたしに聖書を読んでくれていました。

死者の月を前に、「生」についてのいくつかの聖句をピックアップしてみました。

生きるということはこういうことである、と、聖書ではさまざまな表現でわたしたちに問いかけています。

永遠の命とは、

唯一のまことの神であるあなたを知り、

また、あなたがお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。

(ヨハネ17・3)

たとえ、誰かが自分は信仰をもっていると言っても、行いを伴わないなら、何の役に立つでしょう。

人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるものではありません。

息をしない体が死んだものであるのと同じように、行いの伴わない信仰もまた死んだものです。

(ヤコブの手紙2・14、24、26)

この箇所は、いつも胸にグサッと刺さります。

行いの伴わない信仰では、誰にも宣教することはできません。

地の塵の中に眠っている多くの者が目を覚ます。

ある者は永遠の命に。

ある者は永遠の恥とさげすみに至る。

懸命な者たちは、大空の光のように輝き、

多くの者を義へと導いた人々は星のように夜々限りなく輝く。

(ダニエル書12・2〜3)

これは、旧約聖書中の最初の復活信仰に関する記述なのだそうです。

紀元前2世紀ごろに書かれたこの文の美しさに、現代のわたしたちも感動させられます。

お前は最後までお前の道を行き、憩いに入りなさい。

その時の終わりに、定められた分を受けるために、お前は立ち上がるであろう。

(ダニエル書12・13)

「立ち上がる」、すなわち復活を意味します。

最後まで自分の役割を果たす生き方をしなさい、と言われているような気がします。

毎日をより良く生きていくために、こうした聖書のことばはわたしにとって欠かすことのできないものです。

秋の夜長に、聖書を開いてみませんか?

きっと、聖書がわたしを理解してくれている、と感じることができると思います。

信じていること

教皇フランシスコは、10月の祈りの意向を「すべての人に開かれた教会」とされました。

また、10月はロザリオの月、福音宣教の月です。

すべての人に開かれた、とは、「多様性のうちに互いに耳を傾け合い、教会の外にいる人に扉を開くこと」であると教皇様はおっしゃっています。

教会の外にいる人とは、信じることを熱望し、探している人、とも言えるでしょう。

宣教のためには、わたしたちキリスト者が自分の信じていることを自分の言葉でわかり易く語ることができなければなりません。

膝の治療のため、しばらく入院していました。

入院中、ずっと考えていたことがあります。

「孤独」とは何か、と言うことです。

この2年の間に、知り合いが何人も入院されていたので話には聞いていましたが、コロナ禍の入院生活は本当に孤独でした。

お見舞いどころか、必要なものを届けてくれる家族にでさえ、会うことは許されませんでした。

前回書いたように、「こんな時に、神父様が訪ねて来てくださってご聖体をいただけたら、どんなに幸せか。」と何度も頭をよぎりました。

ですがよくよく考えてみると、本当の孤独というものは、話し相手がいないことではなく「信じられるものが何もない」状態を指すのではないか、そう思ったのです。

ダニエル書3章では、偶像崇拝を強要するネブカドネツァル王が、その命令に従わなかった3人の若者を火の燃え盛る炉に投げ入れます。

主の使いが炉の中に下りて来て、アザルヤを囲む者たちのそばにつき、炎を炉の外に追い払った。

そのため、火は全く彼らに触れることもなく、何の危害も苦しみも与えなかった。

その時、三人は炉の中で口をそろえて神をほめたたえて、栄光を帰し、賛美した。

(49〜51)

52節からの長い祈りは、「聖職者が祝日に唱える祈り」なのだ、と以前教わったことがあります。

美しい祈りです。

抜粋してご紹介します。

わたしたちの先祖の神、主よ、あなたが賛美されますように。

代々に、たたえられ、崇められますように。

天の大空におられるあなたは賛美されますように。

代々にほめたたえられ、栄光が帰されますように。

天よ、主を賛美せよ。

主の使いたち、主を賛美せよ。

日と月よ、天の星よ、すべての雨と露よ、すべての風よ、火と熱よ、寒さと暑さよ、夜と昼よ、光と闇よ、稲妻と雲よ、大地よ、山と丘よ、地に生えるすべてのものよ、海よ川よ、空のすべての鳥よ、地のすべての獣と家畜よ、人の子らよ、、、、

主を賛美せよ。

代々に主をほめたたえ、崇めよ。

主に感謝せよ。

主は善なる方、その憐れみは永遠。

主を礼拝するすべての者よ、神々の神を賛美せよ。

ほめたたえ、感謝せよ。

その憐れみは永遠であるから。

彼らのこの美しい祈りを聞いて、ネブカドネツァル王は神を信じるのでした。

主を賛美する。

ほめたたえ、感謝する。

これは、キリスト者にとっては当たり前のようなことかもしれません。

このシンプルで素直な気持ち、わたしたちが信じていることを「孤独な」方々に伝えることができれば、この祈りに触れたことで神の愛に包まれた王のように、その方の心の霧が晴れるかもしれません。

福音宣教10月号に、本多峰子さんが書いていらっしゃいます。

福音書の中で「神は愛である」と、神が愛そのものであり、イエス様を見た者は愛なる神を見たのだ(14・9)と断言しているのは、ヨハネだけです。

ずっとイエスの近くにおいていただいて、イエスの愛を感じ知ることができたヨハネは、イエスを「命の言(ことば)」と悟り、イエスとの交わりによって喜びにあふれ、またそうした交わりの輪が広げられることで、イエスをじかに知らない人たちにも喜びが満ちあふれると確信しました。

神が存在し、いつも私たちを愛して、ともにいてくださると確信すれば、どのような時にでも絶望に沈みこんでしまうことはできなくなるでしょう。

神様は私たちを愛し、私たちのつらさを憐れみ、私たちの最も暗いところに入ってきてくださる方です。

(福音宣教10月号 本多峰子さん連載より)

福音宣教月間の今こそ、私たち一人ひとりが「すべての人に開かれた教会」となることを意識して、日々を丁寧に生きましょう。

神様を感じる

10月になりました。

教会では「待降節まであと2ヶ月!早い〜!」なんて言う声も。

日中はまだ暑さが残っていますが、遠くにドライブでもしたくなる気分です。

今週はヨブ記が読まれましたが、この物語を読んで納得するのは難しいですね。

この人は非の打ち所がなく、正しく、神を畏れ、悪を遠ざけていた。

(1・1)

その義人ヨブに、神はサタンを使って苦しみをお与えになるのです。

先月は、静岡県に上陸した台風15号で広範囲に渡って断水が続き、今もまだ解消されていません。

先週は、アメリカのフロリダ州にハリケーン「イアン」が上陸し、街が破壊されました。

風速67メートルで高潮・洪水も起き、10/2の報道ではまだ100万世帯が停電しているようです。

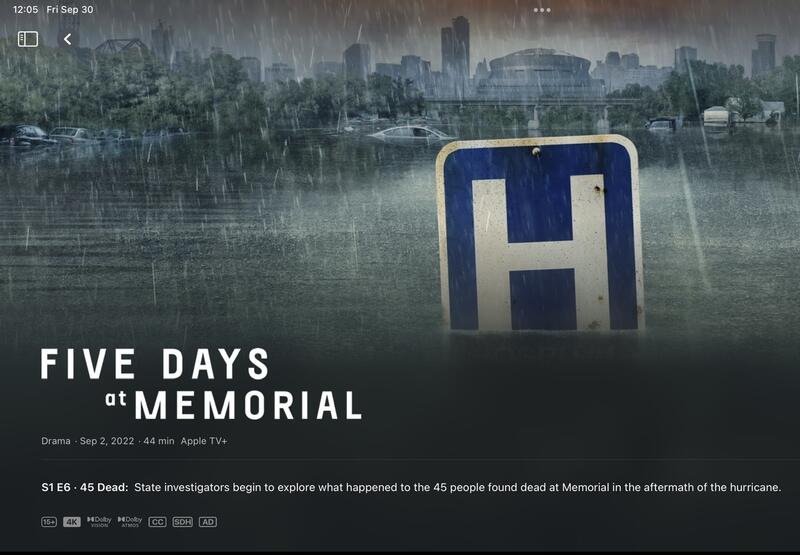

Apple TVでFIVE DAYS at MEMORIAL というドラマを観ました。

2005年8月、ニューオリンズに上陸したハリケーン「カトリーナ」では町の8割が冠水し、当時の政府(ブッシュ大統領)の救出活動の遅れは、貧富の格差や人種問題をあらためて浮き彫りにしました。

実在したメモリアル病院の医師、看護師たちの患者への懸命の対応と、あってはならないある決断の意義について考えさせられる、息の詰まるドキュメンタリーのようなドラマです。

ヨブ記では、すべての災いはサタンの業である、としています。

イスラエルの民は、何世紀にもわたって、善を行う者は幸福で、悪を行う者は不幸だと信じていました。

フランシスコ会訳聖書の解説には、こう書いてあります。

神がヨブに現れ、語りかけるが、苦しみの意義は明らかにされない。

それは神秘のまま留まる。

だが、重要なのはヨブが苦しんでいる時に神が現れたことである。

これによって、人は苦しんでいる時も孤独ではなく、自分の傍には神が常におられることを深く感じるのである。

ヨブは苦しみの中で改めて神を見出し、その苦しみの中にも慰めを見出す。

神の臨在こそが人々に真の霊的な喜びを与えるものであり、また敬虔な人に繁栄の時も苦難の時も神の臨在を悟らせるのである。

3章20節から26節のサブタイトルは「人生の価値」

読んでいて、心が苦しくなる思いがします。

なぜ、苦しむ者に光が与えられ、心の痛む者に命が与えられるのか。(20)

神はなぜ、光をお与えになるのか、その道が隠されている者に、神ご自身がその道を囲っておられる者に。(23)

わたしには安らぎも、静けさも、憩いもない。ただ悩みだけが訪れる。(26)

さらに、著者は「悪の源」と題する5章でこう断言します。

なぜなら、災いは地から生じるものではなく、苦しみは地から芽を出すものでもないから。

そうだ、人は苦労するために生まれる、鳥が高く飛ぶために生まれるように。(6〜7)

人間の災いも苦しみも、人の心に原因があるのだ、と言います。

言われている厳しさに胸が押しつぶされそうな気持ちになりますが、同時に美しい文章に心が揺さぶられます。

ヨブの究極の信仰告白は、この言葉でしょう。

たとえ、神がわたしを殺しても、わたしは神に信頼する。

しかし、わたしは神の前で、わたしの道を申し立てたい。

これもまた、わたしの救いとなるだろう。

不敬な者は神の前に立つことができないのだから。

(13・15〜16)

先ほど紹介したドラマで病院が極限状態にまで追い込まれたのは、ハリケーンや高潮による洪水よりも、対策の甘さ、対応の遅れ、判断の遅さ、幾つもの人為的なミスが原因でした。

真夏に電力も止まり、救出もいつになるかわからない病院で、数人の医師たちによって究極の決定がなされます。

彼らは皆、クリスチャンでした。

病院には聖堂があり、病室の壁にも主人公の胸にも十字架が。

ことあるごとに神に祈り、「自分たちの下した決断は決して間違っていない、神に誓って罪は犯していない。」と確信しているのです。

これは実話です。

「どんなに大変だったか分かります」と言われ、主人公はこう言い返します。

「絶対にあなたには分からない」

わたしは、床上まで泥水が浸水して、電気も水道もない生活を何日間も強いられた、そういう体験はありません。

ヨブが受けたほどの苦しみも、想像がつきません。

あなたのことを、耳にしてはおりました。

しかし今、この目であなたを仰ぎ見ます。

それゆえ、わたしは塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます。

(42・5〜6)

ですが、ヨブのように、苦しみの最中にあっても神様を感じたことはあります。

その時の神様は、平和な日常で出会う神様とは印象が違うのです。

平時に思い描いている(出会ったと思っている)神様は、柔和で落ち着いた、優しいお父様のような笑顔です。

涙が止まらない、涙も出ないような苦難に喘ぐとき、神様はわたしを抱きしめておられるほど近くにいらっしゃるので、どのような表情をされているか分かりません。

世界各地で絶え間なく起きる災害によって、甚大な被害に苦しんでいる方々のために祈りましょう。

一人でも多くの人が、神様を感じることができますように。