カテゴリ:聖書

学ぶ喜び

勉強は何歳からでも始められる、とはよく言われますが、時間はあっても、気力とタイミングが必要です。

以前、わたしが大学の学部を選ぶときは「就職に有利かで決めた」、と書きました。

今、もしまた大学で学ぶ機会があったら、迷わず「神学部」を選びます!

.

福岡の神学院が閉鎖となり、最後の神学院祭でした。

このホームページにこうして記事を書くようになって、6年ほどになりました。

宮﨑神父さまが「あなたの好きなように書いていい」と言ってくださり、聖書のこと、神父様方に教わったことなどを「好きなように」書いてきました。

学びながら、書きながら、聖書の奥深さの魅力にどんどんハマり、たくさんの本を読むようになりました。

「もっと学びたい!」

18歳の自分は絶対に選ばなかった神学部に、今は興味津々です。

現在、ローマで神学を勉強をされている船津神父様は、最近Facebookで発信してくださっています。

イタリア語、ヘブライ語、ドイツ語だけでなく、ギリシャ語、ラテン語でも聖書と神学を深く学ばれている様子に、わたしもワクワクさせられています。

福岡の神学院で神学を学ばれた、たくさんの神父様方とお目にかかることができました。

久留米教会の彼ら二人が、侍者を務めてくれました。

久しぶりに久留米の信者たちと交流してくださった森山司教様に、みんな大喜びでした。

わたしは見張り場に立ち、砦にしっかりと立って見張りをしよう。

主がわたしに何を語られ、わたしの訴えに何と答えられるかを見るために。

主がわたしに答えておおせになった、「啓示を書き記せ。それを読む者が容易に読めるように、板の上にはっきりと書きつけよ。

この啓示は定められた時までのもの、終わりの時について告げるもので、偽りはない。

もし、遅れるとしても、それを待ちなさい。

それは必ず来る。

それは遅れることはない。

見よ、心がまっすぐでない者は崩れ去る。

しかし、正しい人はその誠実さによって生きる」。

(ハバクク2・1〜4)

ここでいう誠実とは、「信仰」「アーメン」と同じ語源です。

主の日にも、神への不動の信頼を持つ人は「生きる」と書かれています。

この聖書の箇所を文字通りに信じるかどうか、それが神学ではなく、神様の導きを信じること、信じて待つことの意味、そうしたことを考えさせらるのが聖書の面白さだとわたしは思っています。

わたしは福音を恥としません。

福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、信じるすべての人の上に救いをもたらす神の力だからです。

人を救うのは神の義であり、それはひとえに信仰を通して与えられることが、福音に現われています。

「正しい人は信仰によって生きる」と記されているとおりです。

(ローマ1・16〜17)

こうして新約聖書を紐解くと、必ず旧約の箇所と結びつきます。

神の義、つまり神の愛・優しさはイエス様が来られて最高潮に達しましたが、旧約の時代からもともとユダヤ人の間では理解され、大切な教えとして信じられていました。

ハバクク書は紀元前600年ごろに書かれたとされています。

2600年前に書かれたことを、2000年前の人々が守り継ぎ、それを現代のわたしたちがまた読んでいるのです。

そのように学びました。

このような読み方、旧約と新約を同時に読むことを学びました。

読書の対象としても、聖書は本当に面白いのです!

わたしの聖書の師匠の教えです。

運命を愛する

自分の運命について考えたことがおありでしょうか。

「あの人は運がいい」「あんな事故にあうなんで運が悪い」などという言い方をしますが、運命だと受け入れるにはあまりにも辛い現実もあります。

Amor Fati

ラテン語で、『運命を愛せよ』という意味なのだそうです。

運命は選べないが、寄り添うことはできる。

そう解釈する言葉です。

運を良し悪しで判断することはあまり好きではないのですが、この単語を知り、「寄り添う」という表現に惹かれました。

聖書では、運命のことを「神の摂理」(Providentia)という言い方をします。

すべての被造物は、神がお望みになる、究極の到達点に「向かう途上」にあるものとして造られました。

神がこの途上にある私たちを導かれるはからいのことを、「摂理」と呼んでいます。

世界は、何らかの必然性、まったくの運命、偶然などの産物ではありません。

神は、御子と聖霊を通して被造界の存在を保ち、これを支え、これに活動する能力を与え、完成へと導かれます。

カテキズムでは、このように説明されています。

畏れおののきながら、自分の救いを力を尽くして達成しなさい。

あなたがたのうちに働きかけて、ご自分のよしとするところを望ませ、実行に移させるのは神だからです。

(フィリピ2・13)

カテキズムによれば、聖書のこの箇所の通りに、神様が内側から働きかけることによって、わたしたちの自由を尊重しながらも、自らの行いと祈り、苦しみによって協力する力を与えてくださるのだ、ということです。

運命、摂理について考えてみたのは、自分の「信仰史」を書いてみたからなのです。

信仰を持つきっかけとなったこと、自分のこれまでの人生に信仰がどのように関わってきたのか、今現在の日々のなかで信仰がどのような位置づけにあるか。

きちんと書き残しておきたい、と突然思いつきました。

書いているうちに、自分の人生そのものが整理されていくようでした。

文字にしたことで、人生の節目節目で信仰が大きな支えであったこと、ターニングポイントとなった時期には寄り添っていた力があったことを感じていた、と改めて理解しました。

運命という言葉のイメージは、「変えられないもの」ではないでしょうか。

ですがわたしたちキリスト者は、「神が寄り添い、導かれるもの」である人生が摂理である、と心で理解しています。

主は憐れみ深く正しい方

罪人に道を示し、

へりくだる者を正義に導き、

へりくだる者にその道を教えてくださる。

主は、その人に選ぶべき道を示してくださる。

(詩編25・8〜9、12)

女が自分の乳飲み子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子をあわれまないであろうか。たとえ、女たちが忘れようとも、わたしがあなたを忘れることは決してない。

(イザヤ49・15)

神はわたしたちを、わたしたちの一人ひとりを決して忘れない、という『もっとも慰めに満ちた真理』が摂理である、とフランシスコ教皇はおっしゃっています。

キリスト者として、このことを心にしっかりと刻んでおけば、「運が悪かった」などとは決して思うことはないでしょう。

・・・・・・・・・・

2日の夕方、韓国の安東(アンドン)司教区・南城洞(ナンソントン)教会から30名の巡礼団が久留米教会を訪問されました。

長崎への巡礼が目的でしたが、途中の久留米に立ち寄り、ミサを捧げるために訪問してくださったのです。

言葉はまったく分かりませんでしたが、ミサの雰囲気の中に、同じキリスト者として神様が与えてくださった摂理への感謝の気持ちを感じたような気がしました。

神様への文句

空はすっかり秋です。

猛暑日も、きっとこの日曜日が最後でしょう。(希望)

今週は、ちょっと痛いお話しを。

事故や病気で手足を切断、もしくは神経を損傷して感覚を失った人が、以前と変わらず存在するかのように感じている手足を「幻肢」と呼びます。

そして、幻肢を経験している方の約5〜8割は「幻肢が痛い」ことに悩まされています。

この痛みが「幻肢痛」と呼ばれるものです。

幻肢痛は、無いはずの手足が刃物で裂かれるような、電気が走るような、しみるような、痙攣するような、こむら返りするような、ねじれるような、など、感じる(幻の)痛みは様々です。

わたしは、20歳で右足を離断しました。

つまり、20年間は脳が右足のことを記憶していたのです。

幻肢痛は、この「脳の記憶」が消えないために起こると考えられていますので、治療法はないと聞いていました。

術後数日はこの痛みに悩まされた記憶がありますが、わたしのようにスパッと諦めがついた人は、あまり長い期間痛みは続かないようです。

ところが、今頃になってこの痛みが襲いかかり、眠れない夜を過ごしたのです。

幻の痛みであるとはいえ、雷に打たれたような(打たれた経験はありませんが・・・)、のたうち回るほどの痛みでした。

わたしの神よ、わたしの神よ、

なぜ、わたしを見捨てられたのですか。

なぜ、あなたは遠く離れてわたしを助けようとせず、叫び声を聞こうとされないのですか。

わたしの神よ、昼、わたしが叫んでも、あなたは答えられません。

夜、叫んでも、心の憩いが得られません。

(詩編22・2〜3)

大袈裟ではなく、本当にこのような心境でした。

願う時も、祈る時も、感謝する時も、文句を言う時も、やはり相手は神様なのです。

わたしの神、主よ、わたしが救いを求めたとき、あなたはわたしを癒してくださいました。

主よ、あなたはわたしの魂を陰府から引き上げてくださいました。

わたしが穴に落ちかかったとき、命を新たにしてくださいました。

主の怒りはほんの一瞬、その厚意は一生。

夜は嘆きに包まれ、朝は喜びに明ける。

(詩編29・3〜6)

主はわたしの求めに応えて、あらゆる恐れから助けてくださった。

主を仰ぎ見る者は輝き、恥じて顔を赤らめることはない。

主は哀れな者が叫び求めたとき、耳を傾け、あらゆる悩みから救われた。

主を畏れる者の周りには、み使いが陣を敷き、彼らを助け出す。

(詩編34・5〜8)

以前、『詩編で祈る』という小さな本をいただきました。

それ以来、辛いことがあったり、心が落ち着かなくなると、詩編を開く習慣ができました。

幻肢痛が起きた初日は、聖書を開く余裕はありませんでした。

2日目の夜、どうにか心の平安を得たくて、詩編を読みました。

もちろん、全く頭に入ってきませんでしたが。

ダメ元で病院に行き、主治医に相談したところ、なんと!今は緩和するお薬があったのです。

医学の進歩はすごいですね!

あまりに神様に文句を言ったので、「まぁそう言わずに、病院に行ってみなさい」と言われた気がしました。

子よ、主のもとで仕えたいのであれば、お前の心を試練に備えよ。

心を正し、耐え忍び、艱難の時に慌てふためくな。

主に寄りすがって離れるな。

身に降りかかるすべてのことを甘んじて受けよ。

主に寄り頼め。

主はお前を助けてくださるだろう。

お前の道をまっすぐにし、主に希望せよ。

主を畏れる人々よ、主の慈しみを待ち望め。

道をそれるな。倒れるかもしれないから。

主を畏れる人々よ、主に信頼せよ。

お前たちの報いは、失われることはない。

(シラ書2・1〜8)

シラ書2章のタイトルは、『試練についての心得』となっています。

ちょっと痛かったくらいで大袈裟な、という気が自分でもしますが、わたしなりに色々な艱難を経験して生きてきましたので、そのような時に「聞きたかったのはこれ!」と言う聖書の言葉に出会うのは、至福の時です。

こうした時、いつも思うのです。

世の中には、悩みや痛みを抱えている人がたくさんいるのだ、と。

3日のお説教で宮﨑神父様がおっしゃったことは、まさに今のわたしが求めていたものでした。

「自分の苦しみの時に、イエス様の御受難を重ねてみてください。

宗教が重んじられない今の時代だからこそ、より一層しっかりと自分の信仰を生きなければならないのです。」

皆さんは、どういう時に聖書を開きますか?

友人は、こうしてわたしがここに紹介する聖句をきっかけに、その箇所を読むようになった、と言ってくれました。

以前も書きましたが、「無人島に何か持って行けるとしたら?」と聞かれたら、わたしは迷わず「聖書とワイン」と答えます。

考えるちから

日中は35℃を超える日もありますが、朝晩の風、空気が少しずつ変わってきているのを感じます。

.

このお盆休みに、姪の大学選びについて一緒に考えていて、色々な驚きと発見がありました。

わたしが大学を選んだ時は、もちろん実際に見学にも行きましたが、「偏差値」と「就職に有利か」だけがポイントだった記憶があります。

歴史や考古学に興味があったわたしが史学科を選んで先生に相談したら、「史学科に行っても学校の先生にしかなれないよ」と言われ、無難な経済学科を選択したのです。

「リベラルアーツ」という学問をご存知でしょうか。

現代社会のさまざまな問題に立ち向かうための「総合力」を養う教育のことです。

単に知識を身につけるだけでなく、実践的な知性や創造力を養うための学問です。

リベラルアーツの起源は、古代ギリシャ・ローマ時代の「自由七科(じゆうしちか)」にあります。

自由七科とは、「文法」「弁証」「修辞」「算術」「幾何」「天文」「音楽」の7つを指します。

当時、リベラルアーツは、人間が自由に生きていくため、束縛から解放されるための素養とされていました。

時代の変化によって、近年日本でもリベラルアーツ教育が注目され、大学教育で取り入れられています。

学部・科目横断的に幅広い分野を学び、問題発見・課題解決型の実践的な学習スタイルが採用されているのが特徴です。

テクノロジーの発展やグローバル化によって複雑化する社会における「答えのない難問」を解決するには、幅広い知識を持ち、さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考が必要とされています。

時々ご紹介する随筆家の若松英輔さんは、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授でもいらっしゃいました。

富が人生において望ましい宝であるなら、どんなことにも万能な知恵に勝る富があるだろうか。

賢慮がものを作り出すとすれば、万物の中で、知恵に勝る作り手がいるだろうか。

人がもし義を愛するなら、知恵の働きの実りこそ徳である。

知恵は節制と賢明、正義と剛毅を教える。

人生において、これらよりも人に益するものはない。

また、もし人が広い体験を得ようと望むなら、知恵こそが昔を知り、未来を推し量り、言葉のあやを悟り、謎を解き、徴と不思議、季節と時代の移り変わりを予見する。

(知恵の書8・5〜8)

知恵の書は、ユダヤ教、プロテスタントでは聖書と認められていません。

しかし、道徳生活においての考察がわかりやすく書かれたこの書物は、現代のわたしたちにも色褪せることなく、自ら考えるちからを「知恵」によって養う必要性を説いていると考えます。

「知恵」すなわち、わたしたちが神様から生まれながらに授けられた能力は、生かすも殺すもわたしたち次第です。

わたしのように勉強=暗記力が求められた時代の学び方では、リベラルアーツという実践的な知性や創造力を養うことはできません。

ハワイで起きた山火事では、住民に危険を知らせる警報サイレンを作動させなかったことが被害の拡大を招いた、と問題になっているようです。

サイレンが「津波用」だったから、という理由のようですが、「もしもサイレンが鳴っていたら」という議論には、双方の言い分に違和感を覚えました。

サイレンが鳴っていたら、火の手のある山の方に避難することになり、さらに被害者が増えていた。

サイレンが鳴っていたら、もっと早く危険を察知することができ、被害は抑えられたはず。

事後になって「もしも」と争うことは、本来神からわたしたちに与えられた考えるちからを養う妨げにしかならないように思うのです。

20日のミサの福音書朗読は、マタイ15章のカナンの女のエピソードでした。

わたしは、彼女が大好きです。

賢く、熱意を持った、立派な信仰の持ち主であり、パレスチナの先住民といういわゆる『異邦人』の彼女は、弟子たちだけでなくイエス様からも冷たくあしらわれます。

イスラエル民族の救いのために遣わされていると自負していたイエス様は、乞い願う彼女にこう言い放ちます。

わたしはイスラエルの家の失われた羊のためにしか遣わされていない。

(マタイ15・24)

まず子供たちに満腹するまで食べさせよう。

子供たちのパンを取って子犬に投げ与えるのはよくないことだ。

(マルコ7・27)

並行箇所であるマルコに書かれたこの言い方は、ちょっと冷たすぎると思いませんか?

子供たち=ユダヤ人、子犬=異邦人を指しています。

主よ、ごもっともです。

でも、食卓の下にいる子犬も、子供たちのパン屑を食べます。

(マルコ7・28)

あっぱれ!と言いたくなる彼女の名回答です。

彼女には、立派な信仰だけではなく、考えるちからが備わっていたのだと感じます。

宮﨑神父様は、この箇所についてお説教でおっしゃいました。

「苦しい時の神頼み、という人も多いが、この話では、彼女の日頃からの信仰の姿をイエス様が見抜かれたのだ。」

さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考を磨き、自分がどうすべきかを考えるちからを養い、賢い信仰を生きたいものです。

信仰の誇り

1998年公開の『プリンス・オブ・エジプト』(The Prince of Egypt)を久しぶりに観ました。

出エジプト記の、モーセ率いるイスラエル人のエジプト脱出を描いた、ミュージカルアニメーション映画です。

『十戒』『ベン・ハー』『パッション』などの作品と並んで、聖書の映画化としては史上最高の作品と評価されています。

25年前の作品ですが、その映像と音楽の素晴らしさは全く色褪せていません。

ひとつには、ストーリーが旧約聖書のとおりであり、余計な脚色がない、わたしたちがよく知っている、あのモーセの物語だからです。

わたしが一番好きな曲であると言っても過言ではない、テーマソング「When you beleive」は、ホイットニー・ヒューストンとマライア・キャリーによる美しいデュエットソングです。

イスラエル人の脱出、と先ほど書きましたが、映画の中のセリフでは「わたしはヘブライ人だ」とモーセが言っていました。

イスラエル人、ヘブライ人、そしてユダヤ人。

ヘブル(ヘブライ)人(Hebrew)

➡︎他民族からの呼び名。

特にエジプトの奴隷時代にそう呼ばれた。

「国境を越えてきたもの」「川向こうから来た者」の意味。

イスラエル人が異民族に自分を紹介する際に用いた言葉。

ファラオは自分の民全体に命じて言った、「ヘブライ人に男の子が生まれたなら、みなナイル川へ投げ込め。しかし女の子はみな生かしておけ」。

(出エジプト1・22)

イスラエル人(Israeli)

➡︎神から与えられた自らの呼び名。

現在のイスラエル人国家の市民を指す。

「お前の名はもはやヤコブではなく、イスラエルと呼ばれる。

お前は神と闘い、人と闘って勝ったからである」。

(創世記32・29)

ユダヤ人(Jew)

➡︎“バビロン捕囚”以降の呼び名。

いずれの呼び方にしても、自らの民族性に誇りを持っていることが感じられます。

この映画を観て強く感じるのは、「このストーリーを4000年以上言い伝えられて来たユダヤ人が、自分たちのルーツや信仰に誇りを持つのは当然のことだ」ということです。

実際の出来事かどうかは問題ではなく、言い伝えが書き残され、『自分たちの先祖は選ばれた民として神から導かれたのだ』と聖書に記されているということは、疑いようのない事実です。

アメリカに住む友人は「わたしはユダヤ人」と言いますが、映画ワンダーウーマンの主演俳優であるガル・ガドットは「わたしはイスラエル人です」と言っていました。

わたしは、生後八日目に割礼を受けた者、イスラエルの民、しかも、ベニヤミン族の出身で、生粋のヘブライ人です。

(フィリピ3・5)

パウロも、自分を説明するときにこのように使い分けています。

しかし現実には、今の混沌とした、国家としてのイスラエルを見ると複雑な気持ちになります。

民族としての、国際的に認められた国としての誇りが、裏目に出ているのかもしれません。

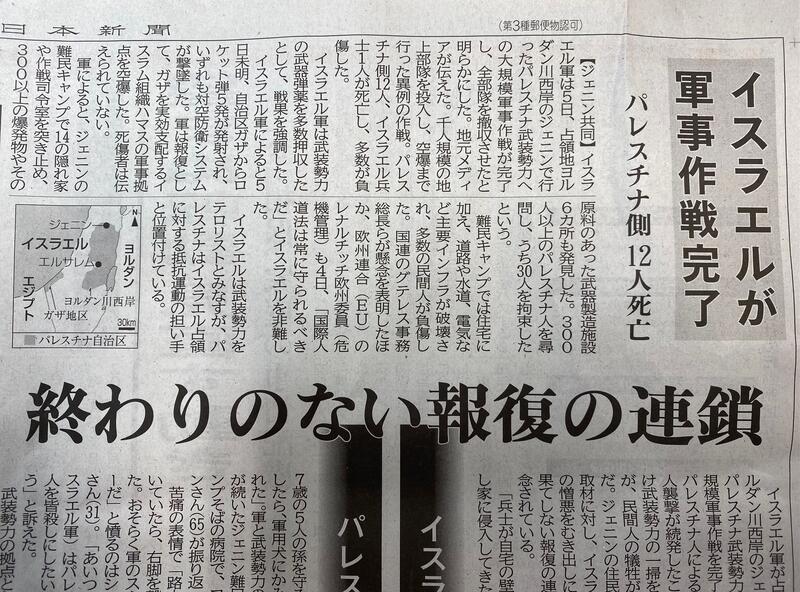

西日本新聞7/6の朝刊の記事によると、1948年のイスラエル建国で故郷を追われたパレスチナ人が難民となって移り住んでいるジェニンという街がパレスチナ武装勢力の拠点となっており、イスラエルによる大規模な軍事作戦で多数の死傷者が出ました。

昨年末に誕生した、対パレスチナ強硬派のネタニヤフ政権の政策により、反発するパレスチナ人のユダヤ人襲撃も増えています。

エジプトから逃れて荒野を40年にわたってさまよったヘブライ人は、その経験から他国の寄留者や弱い立場の人を虐げてはならないと教えられてきた、と聖書で学んだわたしは、こうしたイスラエルのニュースをいつも注視しています。

イスラエルに巡礼した2019年は、エルサレムにいても危険が迫っているような状況ではありませんでしたが、最近は旧市街(神殿のあたり)でも砲撃が起きています。

巡礼の間、バスを運転してくださったのはイスラエルに住むアラブ人の男性でした。

アラブ人とはアラビア語を話す人のことで、そのうち、パレスチナ自治区に住む人をパレスチナ人と言います。

複雑です。

ユダヤ人vsパレスチナ人の問題は、とても複雑なのです。

おそらく、解決することはないのでしょう。

それぞれが、民族と信仰に誇りを持っているのです。

娘シオンよ、大いに喜べ。

娘エルサレムよ、歓呼せよ。

見よ、お前の王がお前の所に来られる。

またお前についても、お前と血で結んだ契約の故に、わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

わたしはユダをわたしの弓として引き絞り、エフライムをその矢としてつがえる。

(ゼカリヤ9・9、11〜13)

出エジプト記24・6〜8にあるとおり、主はモーセを通してイスラエルと「契約の血」を結ばれたのです。

『プリンス・オブ・エジプト』はネットフリックス」でご覧いただけます。

テーマソングもyoutubeでぜひお聴きください。