行事風景

信仰を旅する。

わたしには受けなければならない洗礼がある。

それが成し遂げられるまでは、

わたしはどんなに苦しい思いをすることであろう。

ルカ12.50

とても心を打たれる箇所です。

「エルサレムはイエスにとって受難と死が与えられる壁です。

しかし神の栄光のためにイエスはその壁を引き受けます。

それは弟子たちに復活を示し、愛の知らせを延べ伝えるためです。」

8/18のごミサの聖書と典礼の最終ページに寄稿されていた、

松村神父様の文章の一部です。

働く(生きていく)上で様々な壁が与えられるけれど、

それを喜ん引き受けて行かねばならない、というようなお話でした。

わたしが初めて聖書を読んだ思春期の頃、強烈に印象に残り、

最初に聖書にマーカーを引いた箇所があります。

「狭い門から入りなさい。

滅びに至る門は広く、その道は広々としていて、

そこから入る人は多い。

しかし、命に至る門は何と狭く、その道は細いことか。

そして、それを見出す人は少ない。」

マタイ7.13~14

アンドレ・ジイドの「 狭き門」を買い求め、

この聖書の箇所を理解したいと思い、何度も読み返したりもしました。

当時のエルサレムの神殿には城壁が張り巡らされ、

いくつもの門がありました。

大きくて立派な門は、祭司や裕福なものだけが出入りに利用でき、

貧しい人や体の不自由な人は、小さな目立たない門から入ることを強いられていました。

現在の修復された城壁にも、いくつかの門があります。

今日も明日も、その次の日も、わたしは旅を続けなければならない。

預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはあり得ないからである。

ルカ13.33

狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。

ルカ13.23

久留米教会の仲間たちとイスラエル巡礼の旅に来ています。

ここに来て強く感じています。信仰とは、人生の旅のような気がしてなりません。

『神の国』はいつ、どこに。

先週の納涼祭の記事を書いていて、『神の国』についてまた考えさせられました。

イエス様は30歳になるまで、ヨゼフ様のお仕事を手伝いながら暮らしておられました。

お生まれになった時には、「神の子、メシアだ」と有名だったはずなのに、です。

30歳になったころ、大衆を魅了した洗礼者ヨハネが現れました。

500年以上の空白ののちに現れた預言者でした。

彼は、民に罪の赦しを得るための回心を勧め、

「天の国は到来した」と述べ広めたのです。

多くの人が彼から洗礼を受け、その一人がイエス様でした。

その後、ヨハネは彼が起こした大衆運動の結果として逮捕されてしまいます。

イエス様にとって、ヨハネの逮捕は神の国が到来したしるしでした。

マルコの福音書には

「ヨハネが捕らえられた後、イエスがガリラヤへ行き、神の福音を延べ伝えて、

『時は満ち、神の国は到来した。悔い改めて福音を信じなさい』と言われた」

とあります。

イエス様はヨハネの宣教を継続したのです。

18日のごミサのルカの朗読にもありました。

「イエスのメッセージは人々に神の国を受け入れるか否かの決断を迫るので、必然的に分裂が起こる」

『神の国』とはなんなのでしょうか。

その当時の人々は神の国の到来を待っていました。

しかし、それぞれが違った考えでそれを待っていました。

神の国の到来とは、彼ら自身の努力によるものと考えられていました。

イエス様は全く反対に、

あなたがたの努力とは関係なく、神の国はもうそこにある、と言われました。

「神の国は目に見える形で来るのではない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。」

ルカ17・20~21

フランシスコ会訳の聖書の解説には

神の国はイエスと弟子たちの働きによって、

すでに「あなた方の間」に現実に存在する、解釈できる。

と書かれています。

皆が待っていたものは、すでに民の間にあったけれど、

彼らはそれを知ることも、気づくこともなかったが、

イエス様はそれを感知していました。

そして、人々の間にあった神の国の隠された現存をこそ、

彼は自分の故郷のガリラヤの貧しく、除外された人々に述べ伝え、

啓示しようとしたのです。

『神の国』

わたしたち、現代のカトリック信者は、なにを待っているのでしょうか。

あなたにとっての神の国は実現していますか?

何を信じ、何を頼みに祈りますか?

わたしたちの間にも『神の国』は現存しているはずです。

この本を神父様から頂いて読んで、納涼祭での皆さんの平和な様子を見て、

そのことをずっと考えています。

記事中の青い文字は、この本からの引用です。

改めて、イエス様の声に耳を澄ませてみたいと思います。

久留米教会の夏!

今年も納涼祭が賑やかに開催されました!

8/11は、月に一度のベトナム語のごミサでした。

その後の納涼祭にもたくさん参加してくれ、いつも静かな感じの彼らも、踊ったりして楽しそうに過ごしてくれました!

フィリピンコミュニティの方々もダンスを披露してくれ、途中から観客の信者さんも混じり一緒に踊っていました。ベトナムの子も日本のおばさまも混じって楽しそうでした。

平和を感じたひと時。

もちろん聖歌隊チェチリアも頑張りました。

そして恒例のジュゼッペ神父様の手品オンステージ。

設営の準備はベトナムのみんなも手伝ってくれていました。

女性の会のおばさま方が今巷で話題のタピオカドリンクを100円で振舞っていたり、おにぎりやお素麺の準備も。

ヨゼフ会のおじさま達がせっせとお肉や焼そばを焼いてくださり。

お手製の竹を割って作ったそうめん流しもありました。

カキ氷や、わたあめ、ヨーヨー釣り、水にうかんだオモチャのヒヨコすくい、恒例のクジ引きは青年会のみんなが仕切ってました。

今年の納涼祭は、おそらく過去最高の人出でした。

大人だけでも200人は参加してくれました。

これが、久留米教会です!

エクレシアekklēsia

わたしたちの教会共同体です。

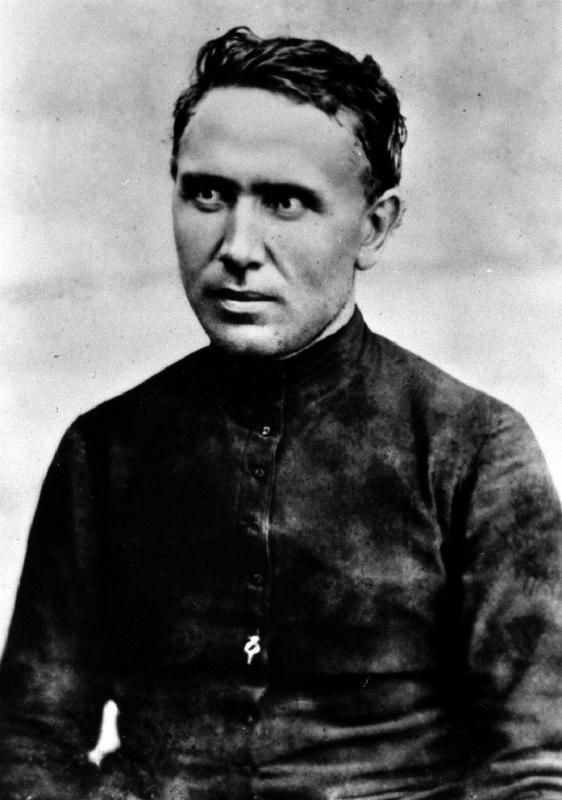

寄り添う人、ダミアン神父様

先日、ハンセン病の元患者さんたちとそのご家族の裁判のニュースが話題になっていました。

ダミアン神父様のことを思い出しました。

ダミアン神父様(1840~1889年)は、ベルギー出身の司祭で、ダミアンは修道名、

本名はヨゼフ・デ・ブーステル(Joseph de Veuster)

ハワイ王国のモロカイ島において、当時誰も顧みなかったハンセン病患者たちのケアに志願して生涯を捧げ、

自らもハンセン病に感染し、48歳の若さで亡くなられました。

聖人で、記念日は5月10日です。

ハンセン病の患者のケアをしていて、不運にも感染されたのではありません。

患者たちともっと寄り添うためには、自らも病気にならなければ、

本当の意味で彼らの苦悩を知って寄り添うことはできないのではないか、

と考えてあえて感染することを望んだ、と言われています。

手や顔に病気の兆候が現れた時、神父様は初めて患者たちに向かって

「我々ライ患者は」と言うことができた、と喜んでいたそうです。

長崎の二十六殉教者記念像などで有名な、偉大な彫刻家、舟越保武さんの作品です。

ダミアン神父様がハンセン病患者となったあとのお姿です。

ただ私はこの病醜の顔に、恐ろしい程の気高い美しさが見えてならない。

このことは私の心の中だけのことであって、人には美しく見える筈(はず)がない。

それでも私は、これを作らずにはいられなかった。

私はこの像が私の作ったものの中で、いちばん気に入っている。

https://www.christiantoday.co.jp/articles/16659/20150821/funakoshi-yasutake.htm

(彫刻の画像と舟越さんの言葉は、こちらの記事から使わせていただいています。)

聖霊の働き、プネウマ「神様の慈愛の息吹」が神父様に宿っていたのでしょう。

わたしたちが誰か助けや励ましを必要としている人に心を寄せるとき、

ダミアン神父様ほどの献身的な愛を注ぐことはできないかもしれません。

ですが、相手の立場に立ち、自分だったらどうしてほしいか、どう言ってほしいか、を

いつも考えて行動することはできます。

人にしてもらいたいと思うことを

人にもしなさい

ルカ 6・31~36

この言葉はわたしの座右の銘と思っている箇所ですが、同時に、

「人にしてほしくないことは、人にもしない」とも心がけています。

イエス様の時代の聖書

夏休みに入り、船津助祭と横山神学生が久留米に帰ってきてくれています。彼らの姿を見ると、いつもとても嬉しい気持ちになります。

宮﨑神父さまがよくおっしゃいます、「聖書を読みなさい」と。

前主任司祭の森山神父様は、「毎週日曜日のミサに聖書を持ってきてください!」とおっしゃっていました。

聖書はいつも、ダイニングに置いています。

信仰に関連した本を読むのが好きなので、気になる箇所があれば聖書を開きます。

ルネサンス期に印刷技術を発明したグーテンベルク、

彼が最初に印刷したのは聖書でした。

カトリックでは旧約聖書46巻と新約聖書27巻をまとめて「聖書」の正典としていますが、

ご存知のように、ユダヤ教では「聖書」といえば旧約(わたし達がそう呼ぶところの)のみを指しています。

そして、その旧約聖書には原本というものは存在せず、

10世紀ごろに筆写された『レニングラード写本』というものが最古の写本とされていました。

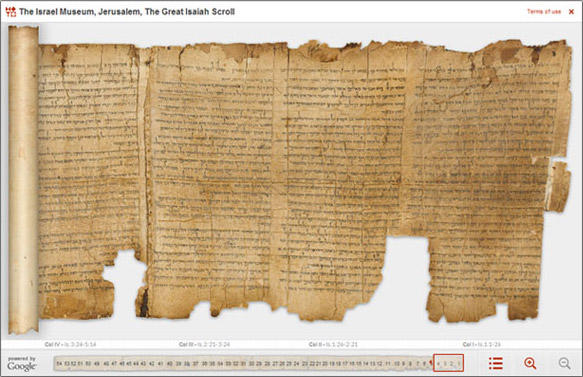

ところが、1947~1956年にかけて死海近くのクムラン洞窟で発見された旧約聖書などの宗教書は、

BC200年からAD68年ごろにかけて作られた写本だったのです!

クムラン以外から発見されたものも含め、死海文書と呼ばれる写本の断片は800以上もあります。

この写本は述べ数百人のユダヤ教エッセネ派の人々によって書かれた(諸説あり)、

との研究結果もあり、ほぼ誤字もないそうです。

その時代にこれほどの知性と能力のあった人々が祈りながら共同生活をしていたのかと思うと、

驚きを通り越し、畏敬の念しかありません。

それらはほとんどすべて、イエス様とその弟子たちが生きていた時代に、

彼らが生きていた地の近くで書き写されたものなのです。

http://dss.collections.imj.org.il/

Googleとイスラエル博物館(IMJ)が、デジタル版「死海文書」のオンライン公開をしています。

(サイトは、英語、アラビア語、スペイン語、そして中国語で読むことができます。)

写真は、イザヤ書の一部です。

子どものころから考古学に興味があったわたしにとっては、興奮の映像です。

「デジタル死海文書」は、ユダヤ・キリスト教関連の貴重な考古学的資料として著名な死海文書 (dead sea scrolls) を

高解像度カメラでスキャンし、誰でもアクセスできる形でオンライン公開するプロジェクトです。

https://japanese.engadget.com/2011/09/26/google/

もちろん、わたしもヘブライ語は読めません。

ですが、イエス様が生きていた時代に書かれた文字、

聖書の写本の筆跡を目に刻むだけでも、

4000年以上もの間受け継がれてきた信仰者たちの思いを感じることができると思います。

森山神父様に薦めていただいた、和田神父様の著書からの記事でした。

面白くて、一気に読みました。

とてもお薦めです!!

落穂拾いにみる憐れみ

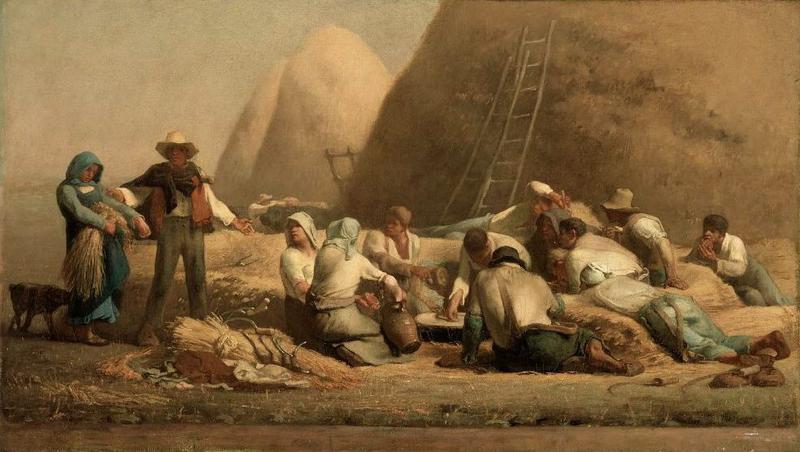

ミレーの落穂拾いという絵をご存知でしょう。

刈り入れが終わった後の畑に残った麦の穂を拾い集める3人の貧しい農婦が描かれており、背景には穀物がうず高く積まれ、豊かな地主が馬に乗って監督するもとでのにぎやかな収穫風景と対比して描いている。(wikipediaより)

レビ記19・9~にはこう書かれています。

お前たちが自分の土地の刈り入れをするとき、お前は畑の隅まで刈り尽くしてはならない。

またお前の刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。

お前のぶどう畑の実を取り尽くしてならない。

お前のぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。

それらは貧しい人や他国の者のために、残して置かなければならない。

わたしはお前たちの神、主である。

去年の刈り入れの時期に、我が家の近くの田んぼの一角に、

刈り取られないまま残された束がありました。

もしかして、聖書の教えを守ってるの?!ととても気になり、

作業されている方に聞いてみました。

「特に意味はありません」と言われ、一人で笑ってしまいましたが。。。

miserere nobis

【我らをあわれみたまえ】

ミレーは同時期に、ルツ記2・6~に由来する『刈り入れ人たちの休息(ルツとボアズ)』も描いています。

レビ記19・33~

もし他国の者がお前とともに、お前たちの土地に在留するなら、その人を虐げてはならない。

お前たちのもとに在留している他国の者を、お前たちの国に生まれた者と同じようにみなし、お前自身のように愛さなければならない。

お前たちもエジプトの地において他国の者であったからである。

わたしはお前たちの神、主である。

miserere nobis

【我らをあわれみたまえ】

われらが主にあわれみを受けたように、貧しい人、他国の者をあわれみなさい。

ユダヤ教の人々は、モーセ五書のなかでも特にこのレビ記を規範としています。

モーセ五書のなかには、落穂拾いの原則、ユダヤ人がエジプトで他国の者であったことを忘れるな、という記述が何か所もあります。

ユダヤ教徒でなくても、こうした考え方を世界中の人々が心に留めているなら、難民や国境の壁といった問題は現在のようにこじれることはないのに、と思ってしまいます。

前田万葉枢機卿様と高山右近

7/7に、今村カトリック教会において、筑後地区信徒研修会として前田万葉枢機卿様の講演会が開催されました。

今村教会は、本当に美しい聖堂です。

レンガ造りの建物と、美しい木製の内部、これぞ日本の教会!!だと誇らしく思います。

テーマは、「福者ユスト高山右近 列福から列聖へ」

この写真からも伝わるように、前田枢機卿様はとても優しいお人柄の方でした。

枢機卿、というととても遠い存在のように感じるのですが、

以前、久留米教会のフィリピンコミュニティの皆さんが招いてくださったタグレ枢機卿様も

とても親しみやすい、明るくて優しい方でした。

高山右近については、皆様もご存知かと思います。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の戦国大名による天下取りの時代の中で、

「主君はイエス」の生き方を通して神の国を目指した生涯を送って殉教したのが、高山右近でした。

1630年に、右近が流されて亡くなったフィリピンのマニラ大司教によってバチカンに列聖の申請がなされました。

そして昨年、ようやく列福されたのです。

右近忌の 主君はイエス 平和かな

剣に代え 十字架を手に 右近忌や

前田枢機卿様が、右近の命日である2月3日にちなんで詠まれた俳句です。

この句を聞いたとき、とてもあたたかい気持ちになりました。

講演会の最後には、司会の方からの「参加者の家庭の平和のために祝福をお願いします」というリクエストに応えて、

わたしたち全員に祝福を授けてくださいました。

その時は、目から涙が溢れそうになりました。

参加者からの「司教と枢機卿としての仕事の両立はいかがですか?」との問いに

「大変ありがたいことに、補佐司教を2人もつけていただいて、

今までは一人で決断しなければならなかったことも、3人で相談しながら進めることができています。

ですが、一人だったころに比べ、司教の仕事は3倍に増えています。(笑)

枢機卿になったから依頼された仕事は、できる範囲で何でも引き受けるようにしています。

このようなチャンスはなかなかない、と思っているからです。

ですが、中には「フランシスコ教皇様が来た時にこの手紙を渡してください。」とか

「教皇様に直接会わせてほしい」といった申し出がたくさんあります。。。(苦笑)」

「長崎や大阪の信徒だけでなく、皆さんのお祈りがあるから、

こうして大きな病気もせずに役割を果たしていけていると思います。」

ともおっしゃっていました。

神学校時代の先輩後輩の間柄の宮﨑神父様と前田枢機卿様が

これからもお元気でお働きになれますよう、お祈りしましょう。

キリスト教とワインの関係

宮﨑神父様は無事にフランス・イタリア聖地巡礼の旅から戻られました!!

ローマにも立ち寄られた、宮﨑神父様と巡礼団のお話は、おいおい伺ってみたいと思います。

NHKと共同通信は、ローマ教皇フランシスコの来日について、11月23~26日の3泊4日の日程で最終調整していると伝えた。

教皇は23日午後に東京に到着。

24日は朝から被爆地の長崎と広島に向かい、被爆後再建された長崎の浦上天主堂や、4月にリニューアルオープンした広島平和記念資料館を訪問する。

25日は東京に戻り、天皇や安倍晋三首相と会談し、東京ドームで大規模なミサを行う。

そして26日に離日する予定だという。

11/25の東京ドーム、行きたいです。

イスラエルはワイン発祥の地で、その歴史は5000年以上とも言われています。

また、最初にワインを作った人は「ノアの方舟」のノアという説も。

創世記には、ノアがぶどう畑を作って、自分で作ったぶどう酒で酔って裸になっていた、という箇所がありますね。

(創世記9・20~21)

「ぶどう酒」(ヘブライ語で「ヤイン」)は旧約聖書に141回も出てくる言葉です。

新約聖書に書かれている、イエス様が水をワインに変えたカナの婚礼の様子からもわかるように、

当時も民衆に愛飲されていたのです。

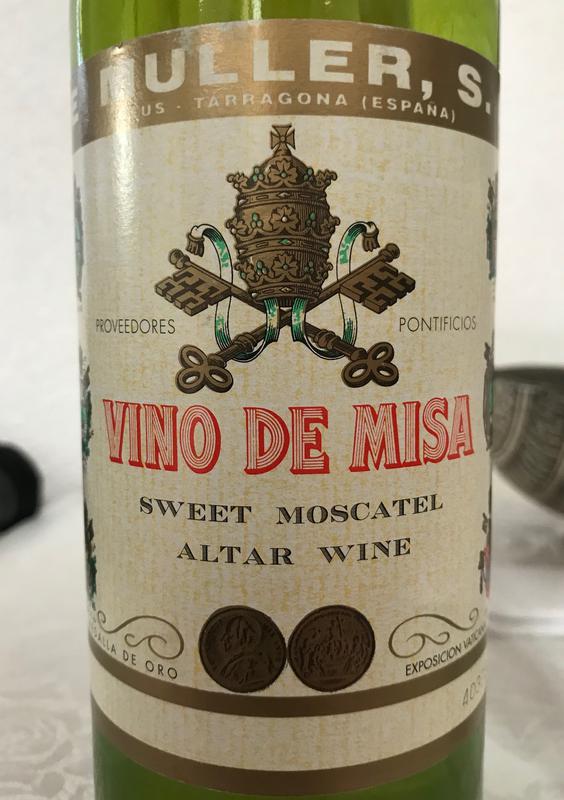

キリスト教の聖餐式でワインが使われるのは、ユダヤ教の伝統にのっとってイエス様が

「わたしの記念として行いなさい」とおっしゃったことを受け継いでいます。

ミサで使われるワインは、教皇様の認証を受けた特別なものです。

7世紀にイスラム教徒の支配下に入ったことによりイスラエルでのワイン造りは禁止され、その後600年間のアラブ支配によって土着品種はすべて引き抜かれてしまいました。

その後も第一次世界大戦が終わるまでの400年に渡ってオスマン帝国(イスラム教)に支配されていましたので、ワイン製造はできませんでした。

大戦後に移住したユダヤ人は、トルコ人の地主から荒れ果てた荒野を買って開墾し、ワイン畑を作っていきました。

その資金援助をしたのが、ユダヤ人の富豪であるロスチャイルド男爵でした。

「イスラエルの気候がボルドーの気候に似ていて、ワイン生産の為のブドウ園の開拓が向いている」との調査結果を受けて援助を決めたそうです。

近代のイスラエルのワイン造りは、1882年にロスチャイルド男爵の援助によって作られたワイナリーから広まりました。

今では300を超すワイナリーがワインを製造し、世界中に輸出しています。

なかには、イエス様が生きた時代のワインを復刻させて、当時と同じ製法で作っているワイナリーもあるそうです。

ワイン好きのわたしとしては、飲んでみたくてたまりません!

先週の、森山神父様withコレジオ神学生のごミサでは、最後に生演奏付きで聖歌を歌ってくださいました。

神学生、コレジオ生のためにお祈りしましょう。

イエス様のみ心とは?

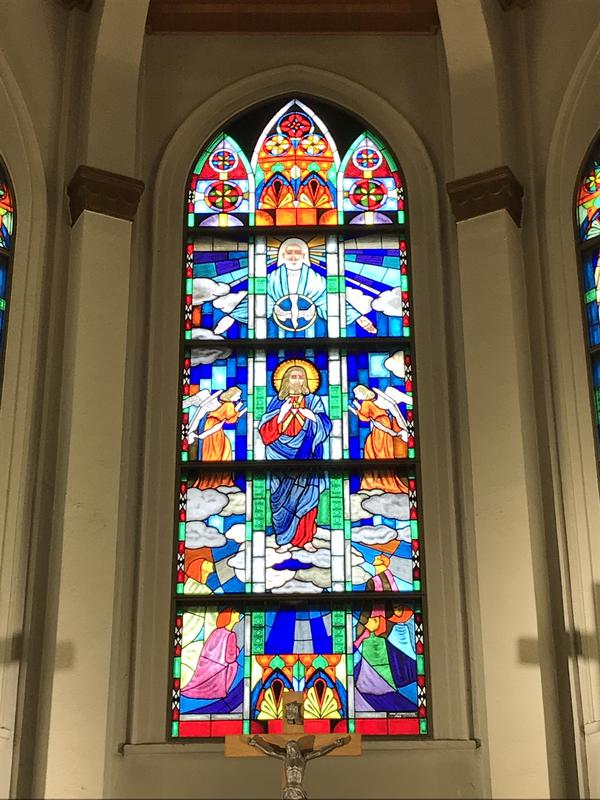

久留米教会はイエスのみ心に捧げられた教会であり、

その創設を祝って6月の最後の金曜日、イエスのみ心の日に合わせてミサを捧げています。

今年は、ルルドへ巡礼中の宮﨑神父様に代わり、前主任司祭であった森山信三(心臓!)神父様が28日金曜日に司式してくださいました。

夜の久留米教会も素敵ですね!

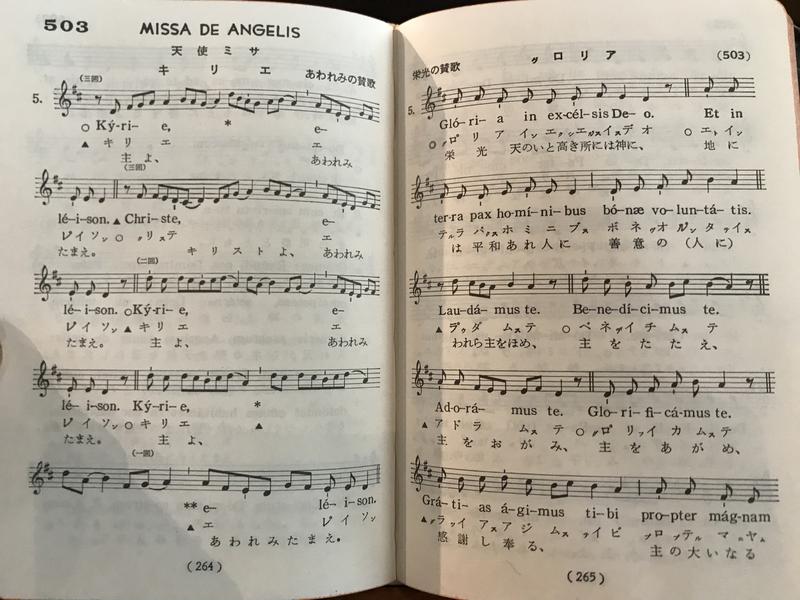

この日のごミサではすべてラテン語で聖歌を歌いました。

イエスのみ心は全人類に対する神の愛の象徴としてイエスの心臓を表し、

その信心はイエスのみ心に表される神の愛を思い起こし、

その無限の愛のしるしであるみ心をたたえるものとして中世に始まりました。

https://www.cbcj.catholic.jp/faq/mikokoro/

我が家のみ心のイエス様です。

森山神父様がおっしゃいました。

「血はすべての命の象徴です。十字架上のイエス様が脇腹を槍で刺されたとき、血と水が流れ出ました。

血は聖霊を象徴し、水は洗礼を象徴しています。

神のみ心とは何か。

イエス様が何を大事にされていたのか。

そのことを思い起こし、置かれた日常で聖性を目指しましょう。」

以前にもご紹介した本、パパ様の使徒的勧告『喜びに喜べ』から少し引用します。

7

わたしは、神の民の忍耐の中に聖性を見るのが好きです。

あふれるほどの愛を注いで子育てにあたる親、

家族の生活の糧のために働く人、

笑顔を絶やさない、病にある人や高齢の修道者です。

日々歩み続けるこの根気の道に、

わたしは闘う教会の聖性を見ます。

聖性

わたしたちは神様に「聖なる者」となるよう導かれています。

サレジオ会の阿部神父様は「人間は独りでは聖なる者にはなれません。

誰かと一緒に歩むときに聖なる者に成長してゆけます。」とおっしゃっています。

「真剣に生きている誠実な大人がそばにいれば、子どもたちもおのずとからだ全体で学んでレベルの高い生き方を目指せるようになります。

大人のほうも、子どもから見られていることを意識して気を抜かずに過ごします。

おたがいに影響を及ぼし合って、気づかないうちに聖なる者になることができます。」

イエス様のみ心は、わたしたちが聖性を高める努力を怠らず聖なる者となることではないでしょうか。

美しい祈り

毎日、主の祈りを唱えています。

わたしの場合は、亡くなった母の習慣をまねて、湯船の中で唱えています。

一番、心を落ち着けて、一人静かに祈れるのです。

天にまします われらの父よ

願わくは 御名の尊まれんことを

御国の来たらんことを

御旨の天に行わるるごとく

地にも行われんことを

われらの日用の糧を 今日われらに与え給え

われらが人に赦す如く われらの罪を赦し給え

われらを試みに引き給わざれ

われらを悪より救い給え

アーメン

この、昔の主の祈りの方が、音も響きも美しいと思っているのはわたしだけではないと思います。

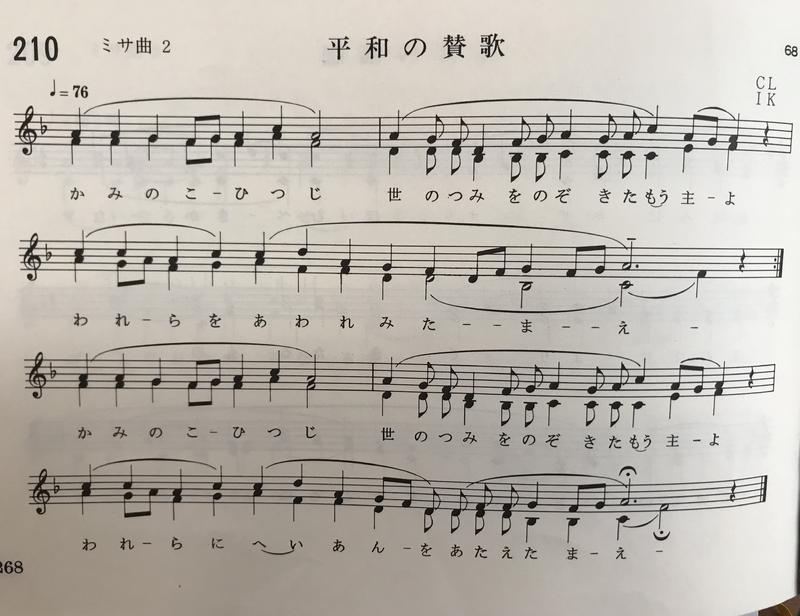

主よ あわれみたまえ

キリスト あわれみたまえ

「給え」

「世の罪をのぞきたもう主」

この、日本語のもつ美しい響き、ことばにこもった敬いの心、これは今の若い方々には通じないのですか⁈

通じなくしてしまっているのではないですか⁈

創世記の第1章、天地創造の話の31節に

「神はお造りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて善かった。」

とあります。

「善かった」と訳されている言葉は、ヘブライ語の訳なのだそうです。

(ちなみに、新共同訳は「良かった」、フランシスコ会は「善かった」となっており、

この違いもまた絶妙ですね。)

旧約聖書がBC3~1の間に古代ギリシャ語に訳されたときには、この言葉が「美しい」と訳されたそうです。

「神によって創造された全世界は極めて美しかった。」

なんと美しい世界観でしょうか。

主の祈りは、現代語で簡単に、意味が分かりやすいようにと変えられたために、日本人にとっての古語の美しい響きがなくなってしまったのは残念に思います。

美しい日本語を後世に残したい。

ベトナムの若者たちとジュゼッペ神父様と神学生です。信仰が繋がっている、続いていく希望を感じ、思わず写真を撮らせてもらいました。

これからも毎晩、お風呂の中で祈るときは、美しいく心に届く、全身で感じて頭にも心にもしみついている「天にまします」をこれからも唱え続けたいと思います。

今日、初聖体を受けた7人の子どもたちにも、美しい祈りを教えてあげたいです。

挨拶してくれたとき、「よろしくおねがいします!」 と言ってくれました。

こちらこそ!

父と子と聖霊

三位一体の祝日について記事を書こうと考えを巡らせてみましたが、「三位一体」について書くのはとても難しい。

Lex Orandi,Lex Credendi の精神で考えてみました。

三位一体という言葉、教義について噛み砕いて説明しようと試みるのではなく、

「父と子と聖霊のみ名によって、アーメン」と十字を切るとき、どのように感じ、どう考えているか。

ミサに与っている間、心を落ち着かせて集中して三位一体の神に心を寄せているか。

その祈りの在り方についてじっくり考えてみたい、と思ったのです。

この祭日は、父と子と聖霊の神のいのちについて考え、賛美する日です。

神のいのちは、交わりと完全な愛のいのちであり、全宇宙とあらゆる被造物の源であると同時に目的でもあります。それは神そのものです。

復活したイエスのたまものである聖霊は、神のいのちをわたしたちに伝え、三位一体の力をわたしたちに引き寄せます。

それは、愛、交わり、助け合い、そして分かち合いの力です。

愛する喜びのうちに他者を愛する人は、三位一体の写しです。

互いに愛し合い、助け合っている家族は三位一体の写しです。

人々が互いの幸せを求め、霊的、物的財を分かち合っている小教区は三位一体の写しなのです。

教皇フランシスコの2014年6月15日の「お告げの祈り」のことば 三位一体より抜粋https://www.cbcj.catholic.jp/2014/06/15/8923/

「愛、交わり、助け合い、分かち合いの力」

「人々が互いの幸せを求め分かち合っている小教区は三位一体の写し」

ぜひ取材してホームページに紹介してほしい、と、ある信徒の方から紹介されたグループがあります。

久留米教会の『みこころの会』という祈りのグループです。

50年前から続いているそうで、毎月第1金曜日の「初金ミサ」の後、メンバーが20名ほど集まり、祈りを捧げていらっしゃいます。

亡くなられたメンバーもいらっしゃいますが、コンスタントに新しい方が入られ、この50年ずっと20名ほどで祈り続けてこられたそうです。

「何についてお祈りされているのですか?」と質問すると

「煉獄の霊魂のため、先祖の霊の供養のため、また、信者が家族で自分だけだったという故人のため、久留米教会の納骨堂に収められているすべての霊のために祈っています。」

というお答えでした。

50年もの長きにわたり、亡くなられたすべての霊の安息のために祈り続けていらっしゃることに、とても心を揺さぶられました。

先ほどのパパ様のお言葉にあったように、人々が交わり助け合い、互いに祈りのうちに分かち合っている姿、これが三位一体の写しなのだ、と理解できた気がしました。

みこころの会の皆さんの祈りの集まり、来月は参加してみようと思います。

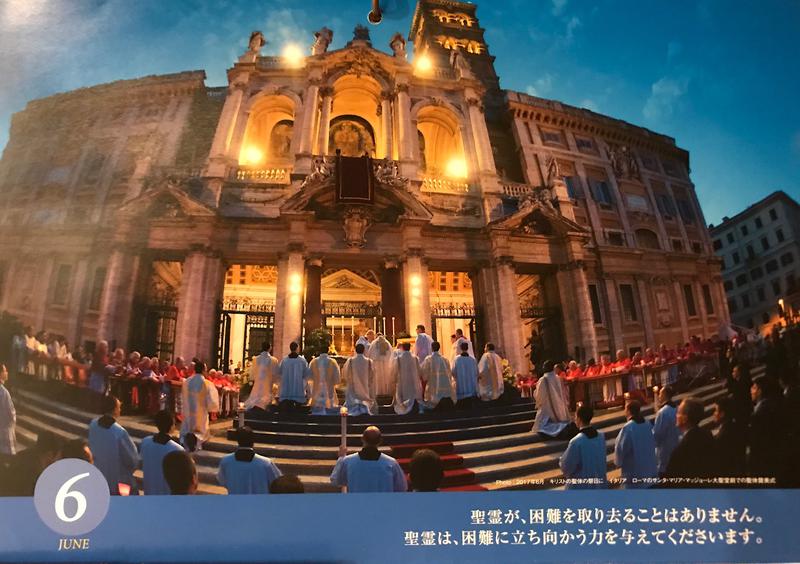

現代の聖霊:聖霊降臨祭

今月のパパ様カレンダーのお言葉は、まさに聖霊の働きについて教えてくださっています。

「聖霊が、困難を取り去ることはありません。

聖霊は、困難に立ち向かう力を与えてくださいます。」

キリストの復活を祝う「大いなる50日」、復活節のしめくくりとして、聖霊降臨祭を祝います。

聖霊降臨祭を祝う日を、新約聖書では「五旬祭(ペンテコステ)」(ギリシャ語で50の意)と呼んでいます。

使徒言行録 20.16

『処女マリアがイエスをみごもったのは聖霊によってであること(ルカ1・35)、

イエスが洗礼を受けた時に聖霊がくだったこと(マルコ1・10)、

キリストが栄光を受ける以前に、聖霊はすでにこの世に働きかけていたことがわかります。

その同じ聖霊が内面に働きかけ、すべての人の救いのための業を行い、教会を発展させるために、

聖霊は弟子たちとともに永遠にとどまるために、弟子たちのうえに下ったのです。

これを聖霊の降臨といいます。』

『参考』

https://www.cbcj.catholic.jp/faq/kohrin/

https://www.pauline.or.jp/calendariocappella/cycleB/b_pentecost.php

そこで、集まっていた者たちが「主よ、イスラエルのために国を再興なさるのは、この時ですか」と尋ねると、

イエスは彼らに仰せになった、

「父がご自分の権威によってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。

しかし、聖霊があなた方の上に降るとき、あなた方は力を受けて、エルサレムと全ユダヤとサマリア、

また地の果てに至るまで、わたしの証人となるであろう」。

使徒言行録1・6~8

この箇所からも分かるように、当時の弟子たちは、この時点でさえ、イエス様を「イスラエルの権威を取り戻してくれる王」としてしか認識できていなかったのです。

一方、イエス様と弟子たちの会話がこうして記された聖書を読んでいるわたしたちは、繰り返し記されている聖霊の働きについて、イエス様の意図されることを順を追って知ることができます。

聖霊の働きは現代のわたしたちにも及んでいます。

久留米教会のひとつの例として、外国人信徒の多さがあります。

働き手不足の日本では、近年、ベトナムからの技能実習生を受け入れている会社が多くなっています。

久留米にも多くのベトナム人が住んでいて、久留米教会にもベトナムの若者たちが大勢来ています。

ベトナムは人口の約10%がカトリック信者だということです。

久留米教会では毎月第2日曜日の15時からベトナム語のミサが捧げられ、60~70名のベトナム人が参列しています。

ズン君がホームページで紹介してください、と送ってくれた写真をご紹介します。

久留米教会を活気づけてくれている要因のひとつは、間違いなく、彼ら若い外国人の存在です。

彼らは夢と希望を持って日本に働きに来ていて、信仰を通して横のつながりを大切にし、現地語のミサだけではなく、主日の朝9時からのミサにも参列し、わたしたちと積極的に交流しようと努めてくれています。

彼らがこうして久留米教会に集ってくれていること、それも聖霊の働きではないでしょうか。

”Lex orandi” 祈りの教会

みこころレターvol.9を発行しました。

9号!こうして続けて情報を発信し続けられるのも、信徒の皆さんの協力があってのことです。

今回もいろいろな方に寄稿していただきました。

久留米教会を活気づけてくれているフィリピンとベトナムコミュニティの皆さんの様子も、毎号少しはお伝えできるように構成しています。

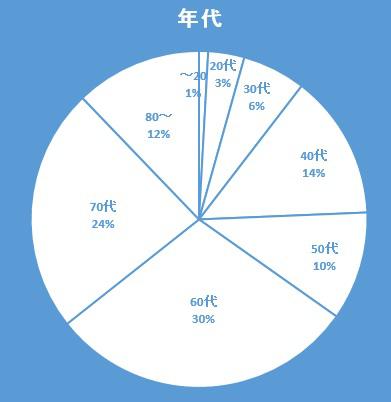

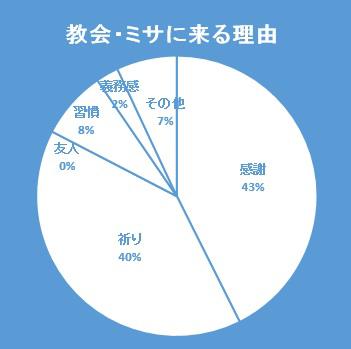

今回の特集は、信徒の皆様にご協力いただいた「洗礼に関するアンケート」の集計結果です。

詳細は、ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。

洗礼を受けた時期、信仰を持っていてよかったと感じるとき、ミサ・教会に来てよかったと感じるとき、などについて多くのコメントをいただくことができました。

・静かな(神を想う)時間が持て、日常を忘れることができる。

・神様の前で自分の心を見つめられる機会でもあり、信者の方々との会話が楽しめる。

・困難なことがあった時に必ず支えがあると思える(信じれる)ことで前進できる。

・仕事や人間関係、家族のことなど、祈りながら、大切なことは何かを考えながらやってこれた。

うんうん、なるほど、と皆様のご意見にとても深く気持ちを揺さぶられました。

とても多くのご回答、コメントをいただいたのですが、紙面の都合ですべてを掲載することはできませんでした。

先ほどご紹介したようなご意見をできるだけ多く掲載したつもりです。

ご回答は幅広い年代の信徒の皆様からいただきましたので、集計結果はどなたがお読みになっても共感できる部分が多いかと思います。

ラテン語で

Lex orandi,lex credendi

直訳では「祈りの法が信じることの法である」

つまり、教義はそもそも祈りのあり方がまず基盤にあって生まれてくる、祈り方が信じている事柄を決める、ということです。

教会は祈りの場です。

多くの信徒のさまざまな祈りが積み重なり、大きな力となって聖堂のなかいっぱいにみなぎっているのをいつも強く感じます。

日曜の朝、その大きな力をいっぱい吸い込んで、自分の1週間のエネルギー、糧とすることができることを感じるとき、わたしは「信仰を持っていてよかった」と感じます。

自己愛について

昨日のごミサの時間の時点でもう30℃超えの久留米です!

時折吹く風が心地よい中、幼稚園の園庭のマリア様を囲んでロザリオを唱えました。

福音書には、愛についてのイエスさまのお言葉が多く書かれています。

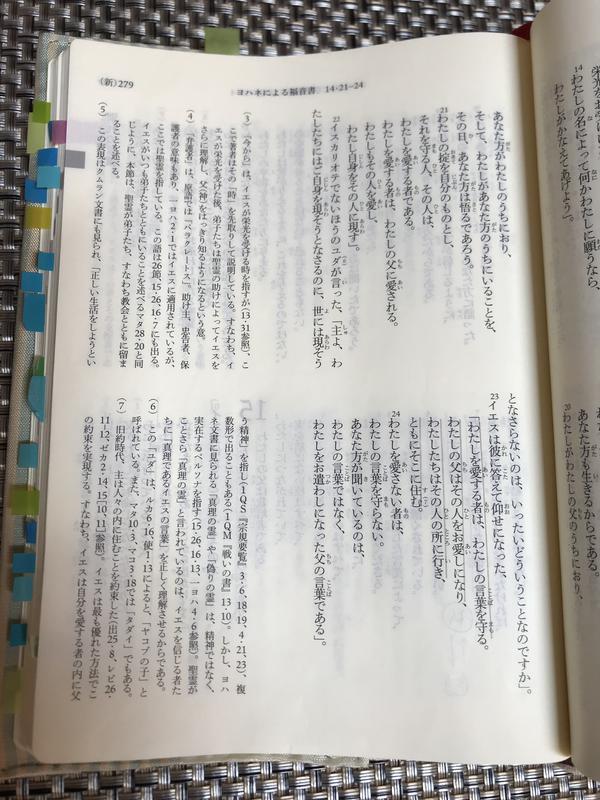

26日のごミサの第2朗読のヨハネによる福音書の箇所を、フランシスコ会訳で引用します。

「わたしを愛する者は、わたしの言葉を守る。

わたしの父はその人をお愛しになり、

わたしたちはその人の所に行き、

ともにそこに住む。」

ヨハネ14•23

注釈には、イエスは自分を愛する者の内に父(神)とともに来て居を定める、とあります。

カトリック信者の哲学者の山本芳久さんによると、

「神が私に愛を注いでくれるということは、この世界の根源である神が私自身を肯定してくれていることに他ならない。

そして、神から肯定されているという事実を受け入れることによって、自己を自分自身によって肯定することができる。

これが自己愛の出発点になる。」

自己愛

なかなか難しい問題だと思っています。

トマス•アクィナスは、自己愛が基盤にあってはじめて他者への愛も成り立つのだと言っています。

自己愛、つまり

自分を愛する

自己を大事にする

この愛が基盤にあってはじめて隣人愛が成り立つというのです。

約450年前のキリシタンたちは、宣教師からカリタス(神の愛)というラテン語を「御大切」と訳して教わりました。

愛とは大切にすること、というのはわたしたち日本人にはしっくりくる表現ではないでしょうか。

自己愛、というと自己本位なニュアンスを感じてしまうし、自分を愛する、自分自身を肯定するというのはなかなか出来ないと思ってしまいます。

ですが、自分を大切にするという教えだと捉えれば受け入れやすい気がします。

「わたしを大切に想う者は、わたしの言葉を守る。」

そう読んで、自己愛の大切さについて深く考えた日曜日でした。

母マリアの痛み

19日(日)の午後、久留米教会のフィリピンコミュニティの皆さんによる聖母祭が行われました。

昨年も参加させていただいたのですが、フィリピンの皆さんのマリア様への信仰はとても深く、愛に満ち、明るく陽気で、彼女たちの集まりはいつも大好きです。

その後、第3日日曜日の英語ミサがありました。

火災で大きな被害を受けたパリのノートルダム、これからどうやって修復されていくのか気にかかるところです。

フランスのメディアがおよそ1000人を対象に行った調査では、

元の姿を復元すべきだと答えた人は55%、新たなデザインを支持すると答えた人が44%と、

世論も割れていて、再建の在り方をめぐって議論になっているようです。

ノートルダム(Notre-Dame)はフランス語で「我らの貴婦人」という意味で、聖母マリアを指します。

9/15は『7つの痛みのノートルダム』の記念日とされています。

7つの痛み、とは

①シメオンの預言

②エジプトへの逃避行

③少年イエスと神殿ではぐれたこと

④イエスの十字架の道行き

⑤十字架上での刑死

⑥亡くなったイエスを十字架から降ろすこと

⑦イエスの埋葬

マリア様の苦しみを追っていく信仰を表しています。

18世紀にベネディクトゥス13世が公式の典礼として採用されました。

「マリアの痛みとは、

彼女の息子によってなされた神の愛の啓示の前に分裂しあう人間のために心を引き裂かれた痛み

であり、その痛みを通してイエスの受難に思いを馳せ、救いを自覚しなくてはならない。」

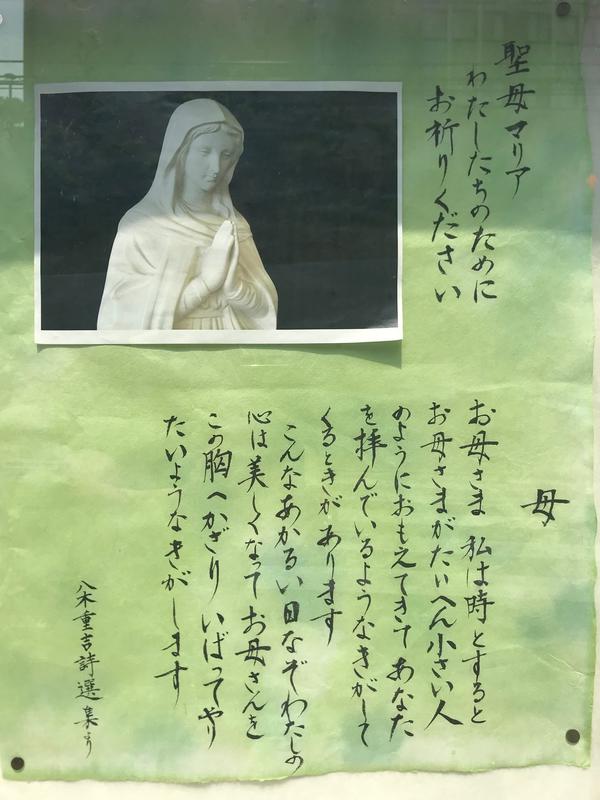

すっかり忘れていたのですが、先週の日曜日は母の日でしたね。

浄水通教会の入り口に掲示されていました。

(高校時代の担任シスターが書かれたものです。)

この詩を読んで、母の苦しみ、悲しみ、喜び、いろいろと思いを馳せました。

薔薇の奇跡

奇跡、信じますか?身近に経験された方はいらっしゃいますか?

それが奇跡なのかは確信が持てないとしても、「奇跡的な体験」はわたしも経験したことがあります。わたし自身の病気の克服もですが、父は13年前にステージ4の癌で余命半年と言われましたが、今でも元気に仕事と趣味に没頭しています!

祈りや願いのとき、どなたか聖人に依り頼むという方は多いかと思います。

かつてヨハネ•パウロ2世は「信者から1番人気があって1番願い事をされているのはパドヴァの聖アントニウスと聖女リタだ」とおっしゃったそうです。

聖女リタは「絶望的な案件」「不可能な案件」に効くのだとか。

我が家に以前いた猫ちゃんの名前がリタでした。

聖女リタからとったわけではないのですが、最近彼女に関して書かれた本を読んだので、とても親近感が。

リタは、いわゆる聖女像とはかけ離れた人生だったようです。結婚歴があり、旦那様は家庭内暴力をふるう男、2人の息子は不良。

夫と息子に先立たれた後に、頼んでは断られを3度繰り返したのちに、奇跡が起きてようやく修道院に入ります。しかし、額の傷から悪臭を放つようになり、晩年は14年もの間、隔離されました。

なぜ彼女が奇跡を起こし、今現在も絶大な信頼と人気を誇っているのか⁈

彼女の命日で祝日でもある5/22には、薔薇の奇跡のエピソードにちなんで巡礼者は赤い薔薇を持って集まるそうです。

リタにまつわる奇跡のエピソードはたくさんあるようです。妻として母として献身的に生き、未亡人となり、修道女としても決して幸せとは言えなかったかもしれません。だからこそ、「絶望的な案件」「不可能な案件」に効くとされているのでしょう。

5月は聖母マリアに捧げられた月です。薔薇の季節、マリアとリタが多くの恵みを下さるよう祈りましょう。

他者とのかかわり

GW後半は初夏のような陽気ですが、皆さま少しはゆっくりお休みされましたか?

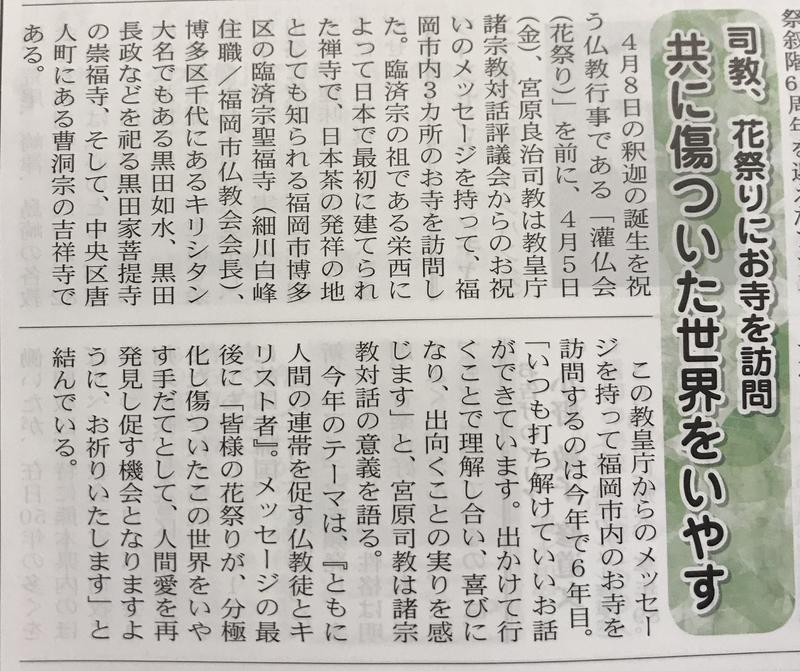

福岡教区報の5月号に掲載されていた「司教、花祭りにお寺を訪問」の記事、大変興味深く読みました。

4/8のお釈迦様の誕生を祝う仏教行事に際して、教皇庁諸宗教対話評議会(←この会そのものに興味津々‼︎)からのお祝いメッセージを持ってお寺を訪問されたそうです。

以前から、こうした他宗教やプロテスタント教会とカトリック教会のかかわりについて、とても関心を持っています。

宮﨑神父様は昨年、プロテスタントの日本基督教教団の筑後地区研修会において講和を依頼され、「隠れキリシタンと潜伏キリシタンについて」というテーマでお話しをされました。

明治時代に創設された教団のため、そのテーマについてよく知らないので勉強したい、との要望があったからだそうです。

久留米教会では毎年12/25の夕方、色々な宗派のプロテスタント教会の信徒と合同で、久留米のメインストリートでクリスマスキャロリングをしています。

ブッダの教えの中に「此あれば、彼あり」というのがあります。

これがこのようなのは、かれがあのようであるからだ、というシンプルな教えです。

他の波があるから、この波が存在する。

哲学的ですが、水は波の存在の基盤なので、波は自分が水そのものであることに気づくのです。

作家の若松英輔さんによると、

「私たちカトリックは」と言ったとき、普遍を意味するカトリックの本来の、すべての人たちと何らかの形でつながろうとする営みどころかむしろ、「わたしたちは選ばれたもの」という立場に立つことになる。それはカトリックの霊性に離反することだ。

わたし自身、他者、他宗教の方々に少なからず偏見を持った気持ちをもってしまうことがあります。

司教様のお寺訪問の記事から、とても考えさせられました。

わたしたちの創造主

教会の敷地内の植物たちも、春爛漫の季節に息づいていて、素晴らしい生命力でわたしたちを魅了しています。

ご復活祭のあと、聖書を最初のページから開いて読むにはよいタイミングだと思い、読み返しています。

創世記の始まりは、第一部 『世界と人間の起源』、1章の小タイトル『宇宙の創造』となっています。

1 初めに、神は天と地を創造された。

2 地はむなしく何もなかった。

3 闇が深淵の上にあり、神の霊が水の上を覆うように舞っていた。

フランシスコ会訳の聖書の注釈には、こう書いてあります。

「祭司伝承による創造の経緯では、古代に普及していた考えに基づいて宇宙のことが描かれている。

記事は当時の知識を反映したもので、今日知られているような科学的なものではない。

著者は、人間が特に万物の霊長として神によって創造され、万物の支配権にあずかっていることを説いている。」

さすが、現代的な解説!!

高校生の頃、担任のシスターがおっしゃった言葉がずっと心に残っています。

それは、「科学者が宇宙、地球、種の起源を突き詰めて研究しても、

最後には、『最初を作ったのはだれか』という問題に行き当たるそうです。」

というお話でした。

そのシスターがおっしゃっていたのは、村上和雄さん(筑波大学名誉教授)の言葉でした。

彼がその著書などでたびたびおっしゃっているのは、『サムシング・グレート』という概念です。

(村上先生の本はどれもとても面白いのでお勧めです!)

「サムシング・グレートがどんな存在なのか、具体的なことは私にも分かりません。

しかしそういった存在や働きを想定しなければ、小さな細胞の中に膨大な生命の設計図を持ち、これだけ精妙な働きをする生命の世界を当然のこととして受け入れることは、私には到底できないことでした。

それだけに、私は生命科学の現場で研究を続ければ続けるほど、生命の本質は人間の理性や知性だけでは説明できるものではないと感じるようになりました。」

致知出版社ホームページより抜粋

村上先生はカトリック信者ではないので、わたしたちが指す「神様」のことをサムシンググレートとおっしゃっているのではないのですが、世界的にすぐれた業績を残されている方が、「科学を突き詰めても説明できない何か」の働きによってわたしたちが生まれ、生かされていることは間違いないと考えていらっしゃるのです。

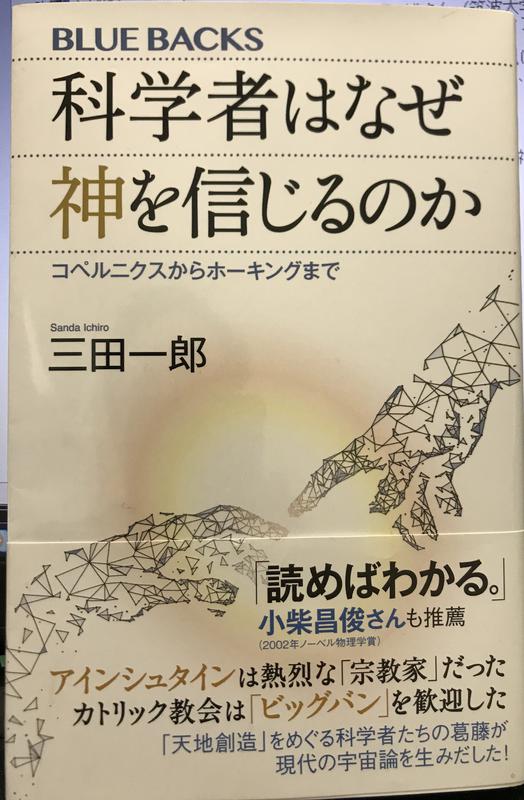

一冊の本をご紹介します.

三田一郎さんという、名古屋大学名誉教授でカトリック助祭でもいらっしゃる物理学者の著書です。

「科学者はなぜ神を信じるのか」

タイトルだけですぐに購入し、一気に読みふけりました。

内容を少しご紹介します。

「ニュートンの運動方程式は、神の領域の多くを科学の領域に移しました。

もしも宇宙がこうした物理法則に沿って創られたなら、それらの法則は宇宙創造の前に存在していたはずです。

とすれば、「物理法則こそが神の正体ではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、それは違うと私は思います。

物理法則は、家の建築にたとえれば設計図のようなもので、設計者そのものではありません。

もしも宇宙に設計図があったとしても、ならば設計をしたのは誰なのか、という問題は依然として残るのです。

そして、ニュートン以降の科学者たちにとっても、神の存在をめぐっての議論は、宇宙に創造主は存在するか否かという議論に収斂していくのです。」

お二人とも、生命の設計者がいるはずだ、というお考えに到達されているのは面白いと思いませんか?!

アメリカでは(一部の保守層の地域ですが)、聖書の言葉は書かれている一字一句がそのまま神の言葉であるから「進化論は間違っている」としていまだに教えられていない地域があるそうです。

創世記に限らず、聖書に書かれていることを全て歴史的事実だととらえる必要はない、と、ある神父様から教わりました。

大切なのは、わたしたちがどうやって進化していまの姿で生きているか、ではなく、

創造主である神様は、わたしたちを「お望みになり」「神の似姿」として生かされている、ということなのではないでしょうか。

ご復活の喜び

主のご復活おめでとうございます!

20日(土)の復活徹夜祭では3名の方が受洗され、21日(日)のご復活主日のごミサでは11名の幼児洗礼式が執り行われました。

本当におめでとうございます。

復活徹夜祭のごミサは、光の祭儀から始まりました。

聖堂正面の扉から入り、中央のロウソクから火をもらいながら順に信徒が入場しました。

ご復活に限らず、ごミサはいつも「おはよう」から始まります。

マタイの福音書28章も、「おはよう」のエピソードから始まります。

天使が墓石の上に座り、マグダラのマリアともう一人のマリアに言います。

「あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。」

彼女たちは恐れながらも大喜びで、弟子たちに知らせようと走り出します。

するとイエス様が行く手に立って「おはよう」と声をかけられるのです。

教会に行くと、神父さまが聖堂入り口に立っておられ、わたしたちに「おはよう」と声をかけてくださいます。

いつもごミサでご一緒する信徒の皆さんと、互いに「おはよう!」と声をかけあいます。

ご復活のミサでは「おはよう!おめでとうございます!」

そして、座って祈り始めるとき、真っ先に心に浮かぶ気持ちは「神様、今週も一週間ありがとうございました。」

おはよう

おめでとう

ありがとうございます

この3つのことばさえあれば、わたしたちの心は豊かに満たされます。

キッペス神父様がミサでおっしゃいました。

「朝起きたらまず、鏡に向かって自分にあいさつをしてください。

自分に、おはようとあいさつをするのです。

日々、自分を受け入れなければ人を受け入れることはできません。」

ご復活のミサの様子をダイジェストでお伝えします。

普段の倍、久留米のご復活のミサはいつも、外まであふれる参列者です。

最初に宮﨑神父様がお香をふりまかれます。聖堂中に心地よい香りが漂います。

ベルナデッタちゃんを始め、幼児洗礼式で11名の子どもたちがわたしたちの仲間入りをしました。

みんな、ようこそ!

日曜学校の子どもたちが、イースターエッグを配ってくれました。

新しい命が産まれるシンボルとして、ご復活のお祝いに卵が使われます。

また、春にたくさん赤ちゃんを産むことから、うさぎもイースターの象徴です。

春です。

このご復活のごミサがくると、1年が始まった!という気持ちになるのはわたしだけでしょうか。

この喜びを胸に、「おはよう」「ありがとう」の日々を大切に過ごしていきたいと思います。

枝の主日2019

4/14は枝の主日でした。

久留米教会でも枝を用意し、教会の外で祈りが捧げられました。

ジュゼッペ神父様の隣のイケメンさんは、4月から久留米教会に着任された古市匡史神学生です!

イエス様のエルサレム入城を記念して、毎年ご復活の1週間前の主日に行われるのが、この枝を使ったごミサです。

エルサレム入場はイエス様が決定的な受難の道に入ったことを意味し、

この時からイエス様の歩みは一直線に十字架に向かいます。

この日は、エルサレム入城にはじまるイエス様のご受難が、復活の栄光に至る道であることを思い起こす日です。

聖書も受難の箇所が読まれることから、枝の主日は「受難の主日」とも言われます。

そして、この日からカトリックの典礼で最も大切な聖週間が始まるのです。

「お前は同じ刑罰を受けていながら、まだ神を畏れないのか。

われわれは、自分のやったことの報いを受けているのだからあたりまえだが、この方は何も悪いことはなさっていない。」

そして言った、「イエスよ、あなたがみ国に入られるとき、わたしを思い出してください。」

すると、イエスは仰せになった。

「あなたによく言っておく。今日、あなたはわたしとともに楽園にいる」。

ルカによる福音書23・40〜43

この、罪人の回心についてはルカだけが伝えています。

ごミサでは宮﨑神父様からこの箇所についてのお話がありました。

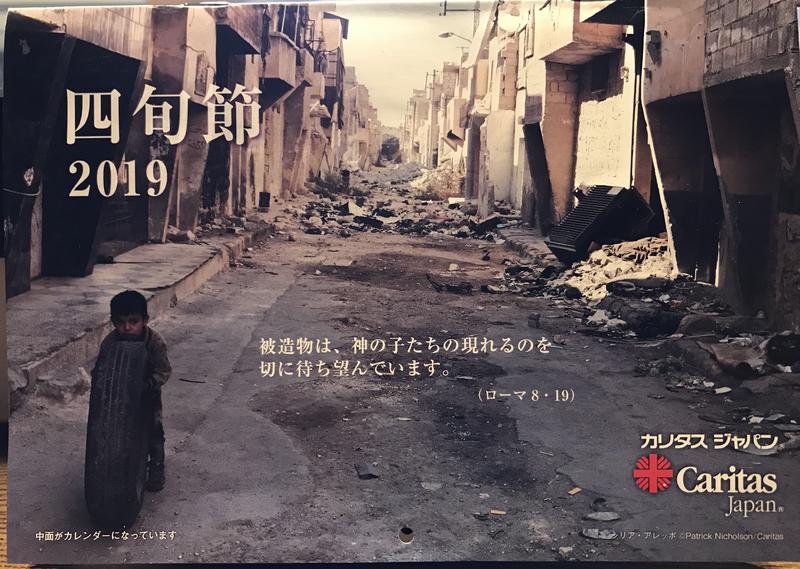

カリタスジャパンの四旬節のカレンダー、皆様もご家庭に持ち帰られましたか?

その中のパパ様からのメッセージの一部です。

「祈り」は、偶像崇拝や自力で何でもできるという考えを捨てるために、

また、自分には主と主のいつくしみが必要であることを宣言するためにささげます。

「施し」は、未来は自分たちのものではないにもかかわらず、

その未来を手に入れられると錯覚し、

自分自身のためにすべてを蓄えて生きようという愚かな考えを捨てるために行います。

とてもスッキリと心に響きました。

「祈り」は、惰性的になると「お願い」になりがちなのではないでしょうか。

「施し」は、自己満足になると「上から」になる危険をはらんでいます。

この箇所を読んで、今までの自分の祈りの仕方や施しについて回心する必要があるな、と感じました。

人のために祈ること

誰かのために働くこと

相手のために、というよりも、

その行い自体が自分にお恵みとして帰ってくると思うのです。

「施し」は、自分の時間を割くことも含んでいると考えています。

自分の時間を誰かのために惜しみなく使う。

聖週間の始まりとともに、すべての人のためにご自分を捧げられたイエス様に習い、

自分を人のために捧げることについて、自問を続けたいと思います。