カテゴリ:その他

積み重ねる経験

4年ぶりの納涼祭でした!

台風接近のため、そして参加した多くのみなさんの熱気のため、熱くて暑い、お恵みに満ちた時間でした。

ヨゼフ会の男性陣の頼もしさ、女性の会のおば様方のおもてなし、青年会のみんなの楽しそうな様子、フィリピンコミュニティのお姉様方の明るい笑顔、ベトナムコミュニティの若者たちのエネルギー!!!

久留米教会共同体の良さを改めて実感できた、楽しいひとときを過ごすことができました。

納涼祭のダイジェスト←こちら。

・・・・・・・・・・・・・

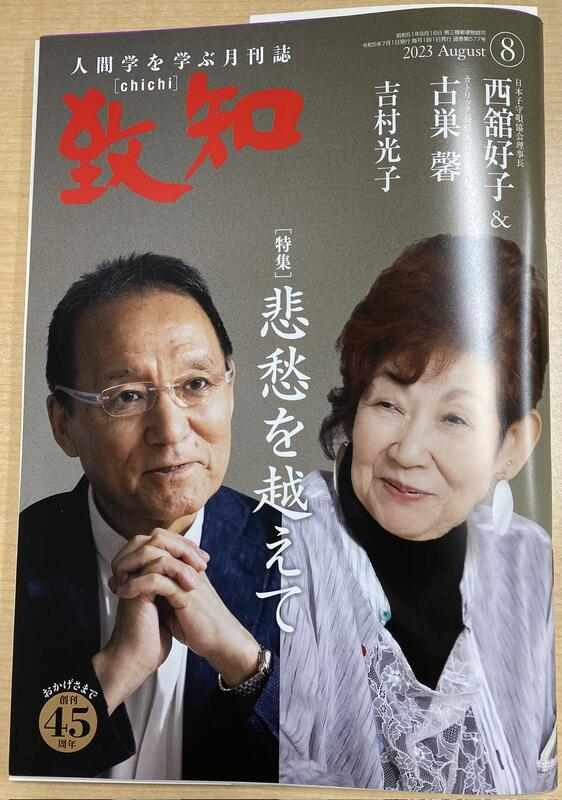

以前ご紹介したことのある月刊誌、『致知』の8月号に、古巣馨神父様の対談記事が掲載されました。

内容を少しかいつまんでご紹介したいと思います。

古巣神父様は、「生きていく上で大切なのは、一度きりの人生で誰かから受け取ったものを正しく伝えていくことだ」とおっしゃっています。

わたしもいつも感じながら生きています。

これまでの人生、今日があるのは、出会ってきた人々から受け取った素晴らしいもののおかげだ、と。

古巣神父様は、多くの人との出会いから3つの大切なことを受け取った、と言います。

①「にもかかわらず、まだ笑う」

ユーモアは持って生まれた性格ではなく、人生の中で何度も困難を乗り越え、それでも潰されずに歩む中で得るものだ、というのです。

確かに、わたしの周囲で「素敵なユーモアの持ち主だわ」と思う方は大抵、大きな試練に遭った経験をお持ちです。

順風満帆に生きてきた、と言える人は少ないと思います。

やはり乗り越えたものがある人は、人として魅力的だと思います。

②「非常識」

世間から見たら非常識かもしれないとしても、「わたしはそうするように親から教わりました。

それが 正しいと思うから、同じように生きています。」と言える自分の物差し、価値観を持って生きることは大切だ、と。

頑固に生きるということではなく、ある程度の年齢(=色々な経験を積んできた)であれば、ブレない自分の物差しを持っていなければ、真っ直ぐに生きることはできないと思います。

③「賜物になる」

ただでいただいた、なくてはならないお恵み。

賜物に出会うと、人生の意味がわかります。

そして、自分も誰かのためになろうとします。

わたし自身、大病と洗礼で生まれ変わった、と思って生きてきました。

病気もお恵み、洗礼もお恵み、賜物です。

「誰かの役に立つかもしれないから、受け取ったものを伝えていく」

これは、わたしも努めて心がけるようにしています。

ただで受け取った賜物は、学びに限らず、自分の存在そのもののことも指していると思います。

おこがましい言い方かもしれませんが、自分自身が「神様の子」のひとりとして周囲に良い香りを振りまきたい、そう思っています。

古巣神父様は、長崎刑務所の教誨師を務められています。

おそらく、受刑者からも大きな影響をお受けになっているのだと推察します。

罪を犯した受刑者の心の中を受け取る、というお仕事については、想像することしかできません。

苦しみや反省、後悔の気持ちに寄り添う中で、神父様もまた、何かを受け取られているのでしょう。

日常において罪を重ねてしまうわたしたちもまた、神様、司祭、そして信徒仲間からの導きが必要です。

雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。

モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。

雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。

雲が幕屋を離れて昇ると、イスラエルの人々は出発した。

旅路にあるときはいつもそうした。

雲が離れて昇らないときは、離れて昇る日まで、彼らは出発しなかった。

旅路にあるときはいつも、昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。

(出エジプト40・34~38)

小学生のとき、いつも空を見上げながら家路に着くのが好きでした。

無意識でしたが、雲の流れを追いながら、神様の存在を想っていたような気がします。

その習慣は今も変わらず、毎日、ふとした時にいつも空を見上げます。

わたしをいつも導いてくださっている神様を思いながら。

ビバルディの四季より、『夏』の音色で涼んでください。

・・・・・・・・・・

致知は書店では販売していませんので、興味がおありの方は、お貸しいたします。

遠い国

傍島神父様の初ミサには、通常よりはるかに多い、300名ほどの参列がありました。

初ミサの様子は、こちらでご覧ください。

.

1994年、ルワンダで多数派のフツ族が、少数派で政権を担っていたツチ族を大量虐殺する、という事件が起こりました。

正確には、3か月間にわたって100万人とも言われる人々が虐殺されたのです。

『ハム仮設』という考え方について、初めて知りました。

現代では到底受け入れられないものですが、19世紀のヨーロッパで主流だった思想で、創世記のノアのエピソードを元に、ハム系の民族をカナン(ノアの息子)の末裔とみなして、全ての民族をセム系、ハム系、ヤフェト系などノアの息子たち因んだ名前で人種を分けていました。

中世の時代、ユダヤ人とキリスト教徒はハムをすべてのアフリカ人の祖先であると考えていました。

創世記にあるカナンに対するノアの呪いは、一部の神学者によって、ハムのすべての子孫に黒い肌という人種的特徴を引き起こしたと解釈されていました。

その後、西洋とイスラムの商人、奴隷所有者は、アフリカ人の奴隷化を正当化するために「ハムの呪い」の概念を使用しました。

もともと、フツ族とツチ族は宗教、言語、文化に差異がなく、婚姻も普通に行われていた民族でした。

ベルギーの植民地時代に、フツ族とツチ族が異なった民族として分け隔てられたことが起源と言われています。

また、カトリック教会の運営する学校ではツチ族が優遇され、行政管理技術やフランス語の教育もツチ族に対してのみ行われたこと、べルギー統治時代の初期にはハム仮説を最も強固に支持していたカトリック教会が、第二次世界大戦後には一転して公式にフツ族の支持を表明したこと、など、さまざまな要因があるようです。

こうした、ヨーロッパ(キリスト教)の大きな影響下にあったルワンダ(他のアフリカ諸国においても同じ)で起こった悲劇が、民族間の殺戮でした。

2017年3月、教皇フランシスコは、ルワンダ共和国のポ-ル・カガメ大統領をバチカン宮殿での個人謁見に招き、「近年の慈しみとあわれみの特別聖年と、ルワンダの司教たちにより結論として出された報告により、不幸にもカトリック教会の体面を損なった過ちを謙虚に認めることが、過去の記憶の浄化の助けとなり、人間の尊厳と、共通の利益をきっぱりと中心に据え、共に生き、ともに働いてゆくことを証言し、平和な未来、信頼の回復を願います」と述べられました。

「福音伝道の使命を裏切り、憎しみと暴力に屈した司祭や教会関係者を含むカトリック教会の罪と過ちの許し」を神に改めて嘆願した、ともおっしゃっています。

この、複雑で難しい、そして辛い問題を取り扱ったネットフリックスのドラマを観た直後に、傍島神父様のことを知りました。

43歳になられる傍島神父様は、社会人経験を経て司祭を志されました。

そして、最初の赴任地としてアフリカのザンビアを選ばれています。

神言会の機関紙のインタビューでは、神学校時代に出会った神父がザンビアで働いたことがあった方だったこと、一緒に英語の勉強をした宣教師がこれからザンビアに行くと言っていたこと、ザンビアでは神言会の宣教の歴史が新しいことや会員数が少ないこと、研修でガーナに行ったときにお世話になった方がザンビアで修練長をしていること、が選んだ理由だとおっしゃっています。

召命。

これがお導きなのだ、と強く思います。

アフリカは遠い国ですが、今週はずっとルワンダのことについて考えていた矢先に、傍島神父様に実際にお目にかかってお話しさせていただき、とても興味が湧いています。

ウクライナの穀物輸出がストップしそうな情勢がアフリカに及ぼす影響についても、これからも注視していきたいと思っています。

実際に起きた、当時のルワンダのカトリック教会に逃げ込んだ1万人ものツチ族の人々が司祭の手引きによってフツ族に虐殺されたことも、このドラマのなかで描かれています。

ご興味のある方は、是非ご覧になってみてください。

(なお、このドラマの中では残虐なシーンは一切描かれていません。)

不完全なわたしたち

梅雨とはいえ、朝晩は空気が澄んでいて日中はカラッと暑く、とても気持ちの良い初夏の久留米です。

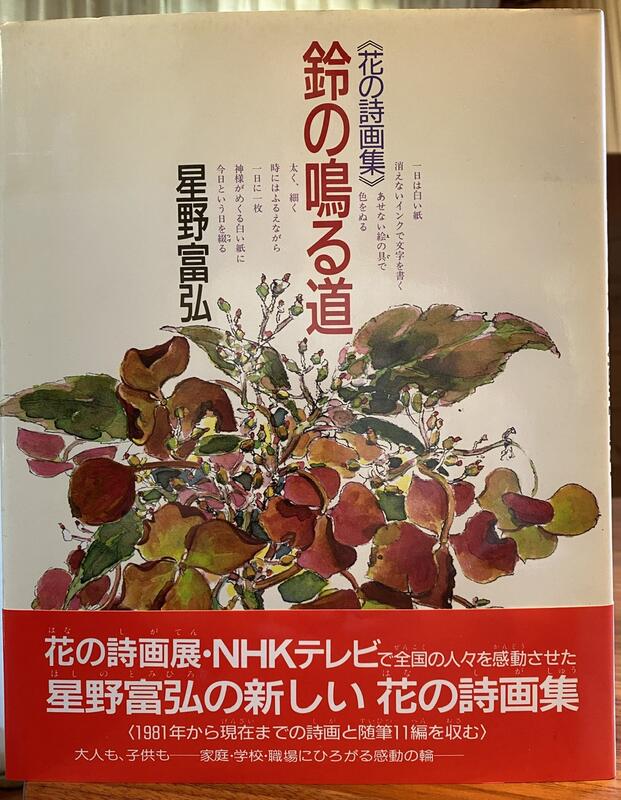

先週ご紹介した本には、星野富弘さんについて書かれている箇所があります。

星野さんは、大学を卒業してすぐに体育教師となり、24歳の時に授業中のケガが原因で頚髄損傷を負います。

首から下が完全にマヒしますが、2年後、口にくわえたペンで字を書く練習を始めます。

初めは、紙に点を書くだけで精いっぱいだったそうですが、「口で字を書くことをあきらめるのはただ一つの望みを棄てることであり、生きるのをあきらめることのような気がした」と。

次第にキリスト教に惹かれていくのですが、すぐに全てを信じることはできなかったといいます。

ですが、同じ病室で、病気の治る日に備えて懸命に努力している人をみて、少しずつ考えが変わっていったのです。

「いつかは分からないが、神様が用意していてくれるほんとうの私の死の時まで、胸を張って一生懸命生きようと思った」のです。

ケガから3年半後、病室で洗礼を受けます。

「私のいまの苦しみは洗礼を受けたからといって少なくなるものではないと思うけれど、人を羨んだり、憎んだり、許せなかったり、そういうみにくい自分を、忍耐強く許してくれる神の前にひざまずきたかった」と述べています。

主のすべての業は何と慕わしいものであろう、見ることのできるのは火の粉にすぎなくとも。

これらすべてのものは生き、永久に残り、すべての用を果たし、もろもろの必要に応じる。

万物はことごとく対をなし、一つは他の一つに対応する。

主が造られたもので不完全なものは何一つなかった。

一つのものは他のものの長所をさらに強める。

誰が、主の栄光を見飽きる者があろうか。

(シラ42・22~25)

わたしは、以前も書いた通り、20歳で大病をしたことをきっかけに洗礼を受けました。

後に、ある方から「成人洗礼の人は、病老苦死が洗礼の理由になる場合が多いよね」と言われたことがあります。

まるで、病気の苦しみから逃れるために受洗したと言われた気がして、若かったわたしは傷ついたものです。

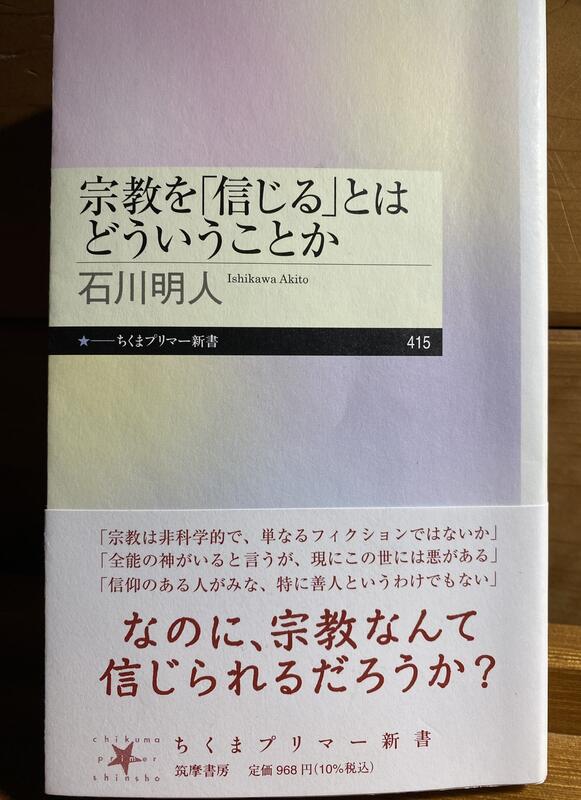

ご紹介している本の著者は、星野さんについてこう書いています。

彼は、自分の状況について神を恨むとか、神を疑うとか、そのようなことは一切口にしていません。

彼は、むしろ神に惹かれていったのです。

決して神にすがりはじめたのではありません。

そうではなく、神に感謝する気持ちを持ち始めたのです。

(石川明人 著『宗教を「信じる」とはどういうことか』より)

星野さんやわたしのように、ケガや病気をきっかけに信仰に惹かれていった方は、おそらく多くの場合、同じ気持ちだと思います。

ケガや病気が治ったことへの感謝、ではなく、「与えられた、新しい自分の人生を生きることを受け入れることができた」ということへの感謝です。

シラ書には「主が造られたもので不完全なものは何一つなかった。」とありますが、わたしなりの解釈では、「ひとりでは完全ではなく、互いに補い合い、神を信じることで完全なものになれるよう造られた」と考えます。

旅をした人は多くのことを知っており、

経験豊かな人は知識をもって語る。

試練に遭ったことのない人は僅かなことしか知らない。

しかし、旅をした人は賢さを増す。

(シラ34・9〜10)

星野さんは教会に通えないので、ザアカイを思っていちじくの木の下までお散歩をして考える、と詩にされています。

彼は自分で動けないのですが、日々、旅をされているのだ、と詩画集を見ていて感じるのです。

わたしも入院中に、母校の修道会のシスター方が代わるがわるお見舞いに来てくださっていました。

その際にいただいた星野さんの詩画集は、今でも大切にしています。

福音書、という詩画があります。

毎日見ていた

空が変った

涙を流し 友が祈ってくれた

あの頃

恐る恐る開いた

マタイの福音書

あの時から

空が変った

空が私を

見つめるようになった

不完全な存在だからこそ感じ取ることができる、素直に信じる気持ち。

星野さんの詩から、そのような、忘れてはいけないものを感じます。

信じるとは

二日市教会の献堂式に参列しました。

新しい教会のスタートに立ち会える機会はなかなかないことですので、素晴らしい体験でした。

・・・・・・・・・・・・

わたしは、この人々のためだけではなく、彼らの言葉によってわたしを信じる人々のためにもお願いします。

どうか、すべてのものを一つにしてください。

父よ、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるように、

彼らもわたしたちのうちにいるようにしてください。

あなたがわたしをお遣わしになったことを、世が信じるようになるためです。

また、わたしはあなたからいただいた栄光を彼らに与えました。

わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです。

あなたがわたしをお遣わしになったこと、そしてあなたがわたしを愛してくださったように、

彼らも愛してくださったことを、世が知るようになるためです。

(ヨハネ17・20〜23)

イエス様が捕えられる直前に、「自分のため」「弟子たちのため」そして「信者のため」に祈られた言葉がまとめられているのが、ヨハネ17章です。

この20〜26は、信者のために祈りを捧げられたものです。

わたしたちは、何を信じているのでしょうか。

カトリック信者である、とは、何を信じているということなのでしょうか。

先日、ジュセッペ神父様がお説教でおっしゃいました。

「信仰とは、大理石の柱のようなものではありません。

病気や困難が起きた時、疑うことがあるのは当然のことです。」

今、この本を読んでいます。

中身を少しご紹介しますと、著者の石川さんによると、イエス様が十字架上で「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と絶叫したのは、神に対する抗議だったのだ、と。

わたしは、旧約聖書を大切にされていたイエス様が最後に詩編の祈りを口にしたことは神への信頼の証である、という教えを納得して理解していましたので、石川さんの「無理のあるこじつけだ。激痛の中での壮絶な人生の今際の際に、本当に言いたいことをズバリと言うのが自然なことだ。」という論調には疑問を感じました。

ですが、その後にこう書いてありました。

イエスのこうした言葉は、「信じる」と矛盾するものではないと言うべきかもしれません。

本当に全く神を信じていなかったら、神に対する抗議や疑いが口から出てくるはずがありません。

神に対する文句は、神の存在が前提とされていなければ不可能です。

本当に神を「信じ」ていて、本当に「神は我とともにある」と考えているからこそ、抗議や疑いを含めて、神に対して何かを言うことができるわけです。

苦しいときには神に文句を言ってもいいし、その存在を疑う言葉を口に出しても構わないでしょう。

ちっぽけで愚かな人間が、その狭い視野であれこれ文句を言ったり疑ったりしても、それにも関わらず常に我とともにいてくださるものを「神」と呼んでいるはずだからです。

確かに、イエス様は神である前に、わたしたちと同じ「人」であられました。

イエス様でさえ、神様に抗議され、神様の全能性を疑うような言葉を口にされたのだから、わたしたちもそのような弱い存在であることを恥ずかしく思うことはない、と思えます。

マザーテレサの死後に刊行された彼女の書簡とその解説の書「マザーテレサ 来て、わたしの光になりなさい!」の中には、彼女がある神父様に宛てた手紙が紹介されています。

「わたくしの魂のなかで神の場は白紙です。

わたくしの内に神は存在されません。

神を欲する痛みが非常に強いので、わたくしはただただ神を求めるのですが、わたくしが感じるのは、神がわたくしを望まれないことです。神は不在です。」

マザーテレサでさえ、このような心境になられたことがあるのです。

このように、むしろ「信じることができません」と素直に告白することこそ、真の意味で信仰的なのかもしれない、と本の著者は言います。

ヨハネの福音書にあるように、

「あなたがわたしをお遣わしになったこと」

「あなたがわたしを愛してくださったように、彼らも愛してくださったこと」

わたしたちは、このことを信じているのです。

神様は全能であり、祈ればなんでも叶えてくださるのだ、といった都合のいいことだけを信じるのが信仰ではありません。

今週の聖書朗読と読書から、改めて良い気づきが得られました。

世界遺産の姫路城、またの名を白鷺城に行ってきました。

(今日の記事とは関係ないのですが、あまりにも美しかったので。)

永遠のいのち

去年の秋に膝の手術をし、今は回復していますが、今度は腰痛に悩まされています。

長年の義足での生活の影響でしょう。

これからは、こうして身体と向き合って生きていくことになりそうです。

そして、これは神様からの徴だと思っています。

神様がわたしを気にかけてくださっているんだ、と思っています。

「身体に不調が出ていて辛いだろうけど、ちゃんと導くから安心しなさい。」そう言ってくださっている気がしています。

「去年と今年、膝と腰を悪くしたのは、あなたがこの2年『天中殺』の真っ最中だからだ」と知り合いに言われて驚きました。

占いですから、信じることも惑わされることもありませんが、「運が悪い」と言われるのはやはり残念です。

先日、大きな荷物が届きました。

玄関に「配達物は玄関前に置いて行ってください」と張り紙をしているので、たいていの荷物は置いておかれるのですが、「重い荷物なので中に置いておきますね」と配達の方が玄関の中に運んでくれました。

腰痛に耐えながら食事の用意をしたら、「美味しかった~!」と父が言ってくれました。

こうした些細な事に喜びと幸せを感じることができるのはお恵みで、「信仰を持っているおかげだ、わたしは運がいい!」と思えます。

そんな今週、目に留まったのは詩編の次の箇所でした。

主よ、わたしの声を聞き、わたしが叫び求める時、わたしを憐れみ、答えてください。

わたしの心はあなたの言葉を借りて言います、

「わたしの顔を求めよ」と。

主よ、わたしはあなたの顔を求めます。

わたしの助けとなってください。

わたしの救いの神よ、わたしを見捨てず、見放さないでください。

たとえ、父母が見捨てても、主がわたしを迎え入れてくださる。

主を待ち望め。

心を強くし、雄々しくあれ。

主を待ち望め。

(詩編27・7~10,14)

主よ、わたしを見捨てないでください。

わたしの神よ、わたしから離れないでください。

主よ、わたしの救いよ、急いで助けにきてください。

(詩編38・22~23)

キリスト者の信仰は、運勢に惑わされたり、運命に囚われたりはしません。

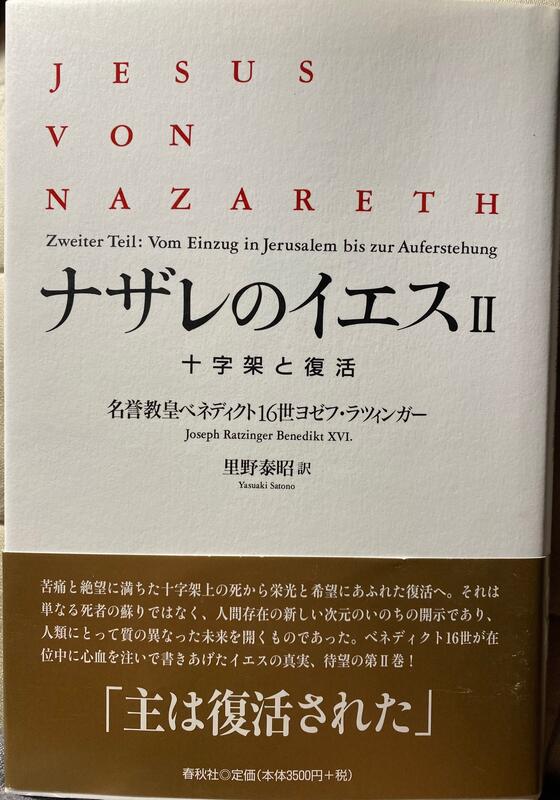

年明けから、この本を読み進めています。

ベネディクト前教皇が学者であったことは知っていましたが、枢機卿になられる以前は長い間大学で教鞭をとられていたことはこの本で初めて知りました。

とても難しい本ですが、ひとつひとつの言葉に重みがあり、丁寧に読みたいと思っています。

『聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます』

毎週、なんとなく唱えている言葉ですが、次の下りを読んですーっと心に落ちました。

「永遠のいのち」とは、現代の読者がすぐに想像するように、死後のいのちのことではありません。

「永遠のいのち」とはいのちそのもの、本来的ないのち、今この時において生きられ、物理的な死によって何らかの影響を蒙ることのないようないのちなのです。

今、「いのち」を得ること、何ものによっても、何びとによっても奪われ、破壊されることのない真のいのちを得ることが問題なのです。

初期のキリスト教徒たちは、単純に自分たちを「生きるもの」と呼んだのでした。

彼らは、すべての人たちが探し求めているもの、いのちそのもの、完全な、それ故破壊されることのないいのちを見出していたのでした。

「永遠のいのち」は「認識」によって、「知る」ことによって与えられるというものです。

人間は自分の力で、自分のためだけに、永遠のいのちを得るのではありません。

自ら「いのち」である方との関係において、いのちある者となるのです。

死は人間から生命を奪うことができるかもしれません。

しかし、それを超えたいのち、真のいのち、それは残るのです。

わたしたちはイエス様、神との関係のうちに生きているということです。

わたしたちが信仰を得たというのは、神の愛を知り、それが永遠のいのちを生きることであると認識したということです。

こうも書いてあります。

キリスト者はあれやこれやのことを信じるのではありません。

キリスト者は究極的にはただ単純に神を信じるのであり、唯一のまことの神の存在を信じるのです。

朝、「今日の運勢」を気にして一日をスタートさせるよりも、今日も神様に導いてもらえるように祈ることから始めるほうが良いですよね!

四旬節を前に、良い気づきを得ることができた気分です。

灰の水曜日のミサの準備ができました。