カテゴリ:四旬節

希望の火

天皇陛下は、62歳の誕生日に際してのお言葉で、コロナ禍に対し「支え合う努力を続けることにより、この厳しい現状を忍耐強く乗り越えていくことができる」とおっしゃいました。

また、「つながりを大切にしながら、心に希望の火を絶やさずに」と呼びかけられました。

忍耐強く、希望の火を絶やさずに。

まもなく始まる今年の四旬節を前に、困難の最中にある人々へ心を向けることの大切さを再認識したいと思います。

四旬とは、試練・苦難の象徴である数「40」を意味します。

ウクライナの人々のことを思い、苦しい気持ちで過ごしています。

まさに聖書で言うところの「荒野の40年」のような状況に置かれているのかもしれません。

旧約のイスラエルの民と重なって見えます。

バビロン捕囚で苦しみ、外国勢力による支配で迫害を受け続けた彼らは、民族の救いと、救い主の到来を忍耐強く、希望の光を絶やさずに待ち続けたのでした。

40年という数字は、文字通りの年月ではなく、試練・苦難の象徴として使われます。

新しい秩序に向かうための時間であり、神に出会うために必要な時を表す数字です。

四旬節の教皇様のメッセージを皆様もお読みになったことでしょう。

「一人が種を蒔き、別の人が刈り入れる」(ヨハネ4・37)

他の人のために良い種を蒔きなさい。

この回心の時に、神の恵みと教会での交わりに支えを得て、たゆまずよい種を蒔きましょう。

断食は地を整え、祈りは地を潤し、愛は地を実らせます。

断食と祈りは一人でもできます。

それに比べ、地を実らせるための愛の実践はなんと難しいことでしょうか。

人のために良い種を蒔く、とはどういうことでしょう。

わたしはあなた方を遣わした。

自分で苦労しなかったものを、あなた方に刈り取らせるためである。

ほかの人々が苦労して、あなた方はその労苦のお陰を被っている。

(ヨハネ4・38)

種蒔く者に、種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方に蒔く種を与え、増やし、また、あなた方の慈しみが結ぶ実をますます大きくさせてくださいます。

(2コリント9・10)

わたしたちの人生全体が良い種を蒔く時だ、と教えてくださっています。

今日わたしたちが出会った人に、キリストの香りを振りまくことができたでしょうか。

霊という畑に種を蒔く者は、霊から永遠の命を刈り取ります。

倦まず弛まず善を行いましょう。

飽きずに励めば、時が来たとき、わたしたちは刈り取ることになります。

(ガラテヤ6・9)

わたしたちの日々の行いは、すべて種を蒔く行為なのだ、と考えることができます。

その言動は、良い実を結ぶのか。

いつもそう考えて人に接し、言葉を発する、とても難しいことかもしれませんが、少なくとも「あんなことを言わなければよかった」「もっと優しくすればよかった」などといった後悔の気持ちからは解放されます。

先日の宮﨑神父様のお説教にあったように、「教会に来て神父や信者の悪口を言うような日曜日を送ってはならない」のです。

荒野の40年は、あの時のイスラエルの民には必要な犠牲だったかもしれません。

ですが、今のウクライナが置かれている状況は耐えるべき苦難とは言い難いものです。

アメリカとドイツが、ウクライナへ地対空ミサイルや戦車といった武器の提供を決定した、と報道がありましたが、それは決して良い種ではないと思います。

ウクライナ正教会は、ロシア正教会から分離独立したという経緯があります。

宗派は違えど、キリスト教の教えを汲む東方正教会の一員である、ロシア正教とウクライナ正教。

少なくとも、多くのウクライナ人、ロシア人がキリスト者であるという事実も忘れてはならないでしょう。

宗教的にも政治的にも、自分が正しい、という驕りは良い実を結ぶ考え方ではありません。

経済制裁で直接的に影響を受けて苦しむのは、ロシアの一般国民です。

何が解決法なのか。

ウクライナの人々が希望の火を失わないように、全身全霊で祈ること、今わたしたちにできるのはこれしかありません。

犠牲になった人々、今困難の中にあるウクライナの人々、リーダーの行動のために不本意な迫害を受けているロシアの人々のために祈りを捧げることに注力するときです。

倦まず弛まず、飽きずに、世界中のキリスト者が一丸となって祈り続けるのです。

宮﨑神父様もおっしゃっていました、「ロザリオの祈りは世界を変える力を持っている」と。

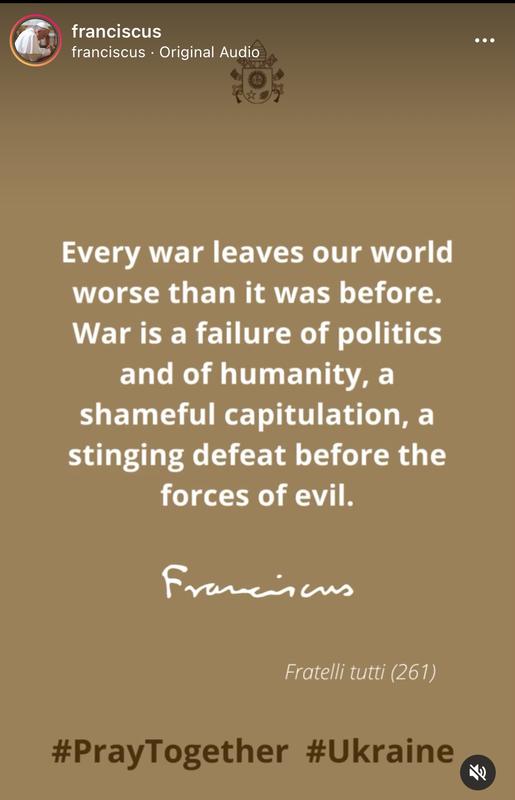

教皇フランシスコは、ウクライナにおける状況に深い悲しみを表明され、次のように呼び掛けられています。

「信者の皆さん、そうでない皆さん、すべての人に呼びかけます。

暴力の悪魔的な無分別さに対して、神の武器、すなわち、祈りと断食をもって答えることをイエスは教えました。

来る3月2日、「灰の水曜日」を、平和のための断食の日とするよう皆さんにお願いいたします。

特に信者の皆さんが、その日を祈りと断食に熱心に捧げるよう励ましたいと思います。

平和の元后マリアが、世界を戦争の狂気から守ってくださいますように。」

過去との対話

わたしたちはそれぞれに『神様との歩みの歴史』を持っています。

わたしはいにしえの日々を思い起こし

あなたのなさったことをひとつひとつ思い返し

御手の業を思いめぐらします。

あなたに向かって両手を広げ

渇いた大地のようなわたしの魂を

あなたに向けます。

(詩編143・5~6)

フランシスコ会訳はまたニュアンスが違います。

わたしは過ぎし日をしのび、

あなたの行われたことをすべて思い巡らし、

あなたの手の業に思いを潜めます。

わたしはあなたに手を差し伸べ、

わたしの魂は乾ききった地のように

あなたを慕います。

5節を直訳すると

わたしはわたしの前にある日々を思い出し、あなたのすべてのみ業を思う

となるそうです。

21(日)四旬節第5の主日の第一朗読はエレミヤ31・31~34でした。

見よ、わたしがイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。

この契約は、かつてわたしが彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない。

わたしが彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。

神を「主」とあおいでいたイスラエルの民は、主との契約を反故にして周囲の大国と同じように「王」を望んだため主から見放されます。

その結果としてバビロン捕囚で神殿と王と土地を失った、エレミヤはそう嘆きます。

エレミヤは実際にバビロン捕囚の時代に生きた預言者です。

前週、第4の主日の第一朗読の歴代誌です。

神殿には火が放たれ、エルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて灰燼に帰し、貴重な品々はことごとく破壊された。

剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。

こうして主がエレミヤの口を通して告げられた言葉が実現し、この地はついに安息を取り戻した。

その荒廃の全期間を通じて地は安息を得、七十年の年月が満ちた。

(歴代誌下36・19~21)

神殿が破壊されバビロン捕囚で主だった人々が連れ去られたのに、「地は安息を得た」という表現がなされています。

歴代誌はエルサレムがバビロニア軍に破壊されたBC587年より140年ほど後に書かれたとされています。

こうしたイスラエルの過去の歴史を基礎としてユダヤ人が聖書を編纂していくわけですが、その過程においてもっとも重要なのは「後ろを振り返って過去を見ている」のではないという点です。

普通わたしたちは、自分の過去を記録に残そうとする際、たどってきた歴史を都合の良いように頭の中で編集してしまうものです。

しかし聖書を記したユダヤ人たちは、過去は神が導いてきた歩みとして自分の目の前に置いて、その意味を思い巡らしながら目標に達するべく人生の舵を取っているのです。

それが、冒頭の詩編に表れています。

「わたしはいにしえの日々を思い起こし

あなたのなさったことをひとつひとつ思い返し

御手の業を思いめぐらします。」

3.11を過去の歴史に埋もれさせてはならない、次世代に語り継いでいきたい、そういう思いで語り部として活動している若い世代の方々をテレビで観ました。

彼らの深い思いを簡単に理解したふりはできませんし、ここに表現することもできませんが、単に辛い経験を話していらっしゃるのが語り部ではないと思います。

前を向いて、未来のために過去と対話しながらその意味を深く考える。

わたしたちそれぞれの『神様との歩みの歴史』についても同じです。

宮崎神父様がおっしゃったように、四旬節は自らの信仰生活を振り返る時です。

自分のこれまでの人生、信仰生活を後ろに振り返るのでなはく、神様がお示しになったひとつひとつの意味と対話することが大切です。

自分のいたらなかった振る舞いも、忘れ去りたい嫌なこと辛いこともすべて、神様が共にいてくださった歴史だということを忘れずに前を向いて生きたいのです。

教皇様の巡礼の旅

教皇フランシスコが2019年11月の日本以来の海外訪問としてイラクを訪れたことは、メディアでも大きく取り上げられました。

わたしが読んだ新聞の記事は「ISの元支配地で紛争犠牲者に祈りをささげ宗教融和を演出」「カディミ政権の教皇受け入れは単なるプロパガンダ」などと、あまり好意的なものではありませんでした。

メディアリテラシーを発動すべき時ですね。

教皇様がどのような思いで、何のためにイラクを訪問されたのか、わたしたちはきちんと正しく理解しておく必要があると思います。

これまでローマ教皇がイラクを訪れたことはなく、今回の訪問が初となりました。

教皇の訪問の目的は、「イラクのキリスト教徒らを励まし、同国の復興と平和を祈り、諸宗教間の対話を育むことにある」とバチカンニュースは報じています。

2日目に、聖書にも記載のある古代都市、ウルを訪問されました。

ウルは、かつてメソポタミア南部に位置した古代都市。

旧約聖書の「創世記」には「カルデアのウル」と記され、父祖アブラハムの生誕の地とされています。

教皇様は、「アブラハムが生まれ、神の声に従い旅立ったこの場所から、共にアブラハムを父祖として尊ぶ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、そして他の宗教の人々が、互いを兄弟姉妹として、アブラハムと同じように天の星を見つめながら、平和の道を共に歩んでいけるように」と挨拶で話されました。

3日目にはモスルを訪問されました。

モスルは、2014年から2017年にかけて過激派組織ISに占領された街です。

占領から解放までの激動の期間、人命はもとより、家屋、市民生活、社会・経済機能、文化遺産など、膨大な犠牲をはらいました。

占領されている期間に、2004年に人口およそ185万人だったモスルから、キリスト教徒12万人以上を含む、約50万人の住民が他地域や国外に避難しました。

解放後の現在、モスル市民は国際社会の協力を得ながら復興という大きな挑戦に立ち向かい、難民となった人々の帰還のために努力しているのです。

(青字はVATICAN NEWSより参考)

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-03/iraq-incontro-interreligioso-ad-ur-20210306.html

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-03/iraq-mosul-preghiera-per-le-vittime-della-guerra-20210307.html

「真の宗教性とは、神を礼拝し、隣人を愛すること」

教皇様はおっしゃいました。

「人間は宗教によって兄弟であるか、あるいは創造によって平等である」

イラクのイスラム教シーア派最高権威、シスタニ師のおことばです。

84歳と90歳のお二人の2つのことばに、今回の訪問の目的の真実が表れていると思います。

教皇様は『演出』するために他宗教を持ち上げたりなされないことを、わたしたちは理解しています。

なぜなら、キリスト教徒もイスラム教徒も、隣人愛を重んじていることは不変の事実だからです。

ここで起きた非常に多くの破壊と残虐行為を悔やむ者として、天と兄弟姉妹にゆるしを請いに、そして平和の君、キリストの名において平和の巡礼のためにイラクに来ました。

どれほどイラクの平和を祈ったことでしょう!

神は聞いてくださっています。

神の道を歩むかどうかは、私たち次第なのです。

教皇様のツイッターです。

これが、教皇様の思いです。

帰国の際の機内でのインタビューで「今回の訪問は他の訪問より疲れた。84歳という年齢の波は、一気に来るのではなく、後から少しずつやってくる。」と語られたそうです。

帰りの飛行機の中でさえお働きになるのです。

教皇様はまだ訪れていない多くの国への訪問の希望を語られています。

そのひとつは、祖国アルゼンチンです。

今回のイラク訪問は、教皇様の側近もヴァティカン政府もみなが反対していたそうです。

テロの可能性、年齢的なこと、体力の問題、そしてコロナ禍でもあるからです。

「反対を押しての今回の訪問は、決して我がままではなく長い間に考え抜いたものだ」と語られていました。

聖霊に使命感を与えられているとこうもパワーがみなぎるものか、と驚くばかりです。

『ローマ教皇は最強の平和の使徒』なのだ、と単純な安易な言い方をするつもりはありませんが、パパ様の笑顔をまじかで見て力を得た信徒の一人としては、他宗教の方々も含めもっと多くのひとを勇気づけに ApostolicJourney 教皇様の平和の巡礼の旅に出かけていただきたいと願います。

苦難の折の祈りのことば

10年前の3月11日、どこで何をしていたか覚えていますか?

わたしは知り合いからの電話でテレビをつけ、大きな地震が起きたことを知りました。

個人的に2011年は、苦難の毎日でした。

どうやって生活(食事や掃除洗濯など)していたか全く記憶がないほど全てのことが大変で、それ以前もそれ以後もあれほど苦しい年はありません。

東日本大震災で被災された方々は計り知れない苦難の日々を送られていたことと思います。

苦難の大小は比較できるものではありませんが、あの2011年はいまのコロナ禍とは全く違った苦しみの日々を送った大勢の方がおられました。

わたしは、あの日々があったからこそ今がある、と確信しています。

10年経った今は自信を持って「乗り越えた」と言える心境です。

2011年を何年もかけて乗り越えられたのは、間違いなく神様がずっとそばにいてくださったからです。

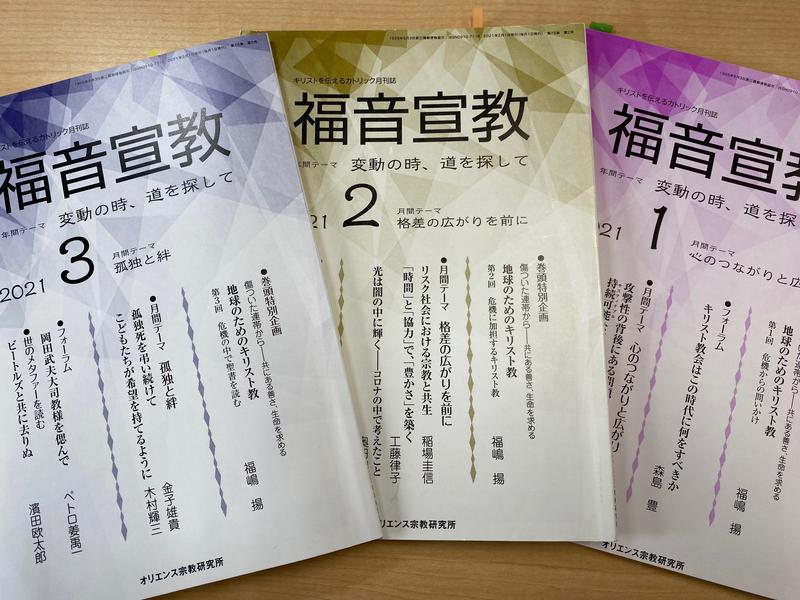

福音宣教3月号の中から、聖書学者の本多峰子さんの連載の要点を書き出してみます。

◆苦しみが本当に無効にされるには、その苦しみがより大きな善のひとつの原因となって、その苦しみがあったからこそもたらされるよいことが成就しなければならない。

◆つらい経験の後では、いままでは当たり前と思っていた幸せを何倍も強く、大切に感じることができるようになるということもある。

けれども、それは苦しみの目的ではなくて、結果だ。

神様はそのようなことのために苦難をお与えになるのではなく、むしろ、そのような苦難の中からさえも幸せをもたらしてくださる、ということ。

◆神様はわたしたちに、苦難を乗り越える力や助け合う力を与えて、助け合って成長してゆくことさえも可能にしてくださっている、ということが恵み。

◆苦難があるから至福があるのではなく、苦難があっても至福がある。

◆神様はわたしたちの成長のために苦難を与えるのだと考えるよりも、苦難の最中にあって神様はわたしたちを助け、わたしたちを成長させてくれる。

眠れないほどの苦難の最中にできることは、その現状に抗うことではなく、神様へのクレーム(「どうしてですか!?」「どうしたらいいのですか!?「なにをお望みですか!?」など)とともに祈ることしかできない、というのがわたしの経験です。

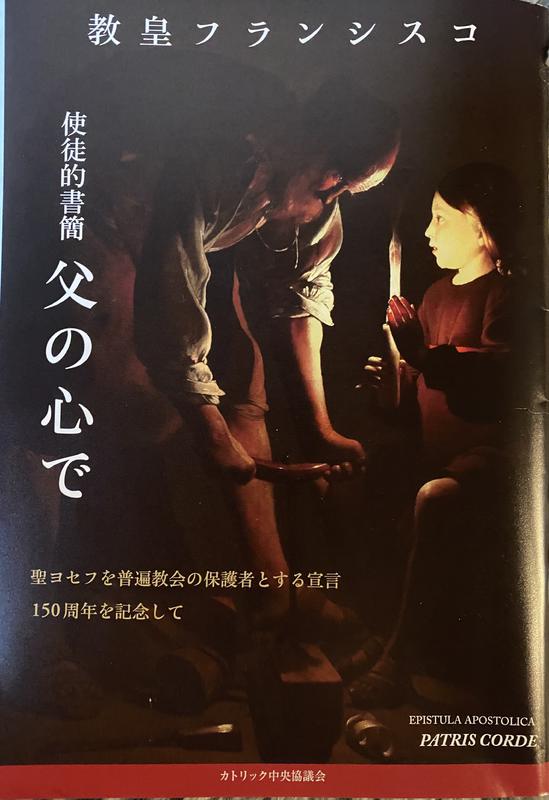

苦難の折に聖ヨセフへとりなしを願ってみることを勧めます。

聖ヨセフへの祈り

以前ご紹介したとおり、今年の12/8まで聖ヨセフ年となっています。

それに伴って新しい祈りのことばが発表されました。

聖ヨセフよ、わたしたちは苦難の中からあなたにより頼み、あなたの妻、聖マリアの助けとともに、あなたの保護を心から願い求めます。

あなたと汚れないおとめマリアを結んだ愛、幼子イエスを抱いた父の愛に信頼して、心から祈ります。

イエス・キリストがご自分の血によってあがなわれた世界をいつくしみ深く顧み、困難のうちにあるわたしたちに

力強い助けをお与えください。

聖家族の賢明な守護者よ、イエス・キリストの選ばれた子らを見守ってください。

愛に満ちた父ヨセフよ、わたしたちから過ちと腐敗をもたらすあらゆる悪を遠ざけてください。

力強い保護者よ、闇の力と戦うわたしたちを顧み、天から助けを与えてください。

かつて幼子イエスをいのちの危険から救ったように、今も神の聖なる教会を、あらゆる敵意と悪意から守ってください。

わたしたち一人ひとりを、いつも守ってください。

あなたの模範と助けに支えられて聖なる生活を送り、信仰のうちに死を迎え、天における永遠の幸せにあずかることができますように。

アーメン。

(2021年2月16日 日本カトリック司教協議会定例司教総会認可)

次にご紹介する祈りは、教皇フランシスコが40年以上毎日唱えられている、イエズス・マリア修道会の19世紀の祈祷書の中の聖ヨセフへの祈りです。

栄光に満ちた父祖、聖ヨセフ。

あなたは不可能なことを可能にできる力のあるかたです。

苦悩と困難にある今この時に、どうか助けに来てください。

深刻で困難な状況を、わたしはあなたにゆだねます。

あなたの保護のもとに引き受けてください。

そうして、よい解決策を得ることができますように。

愛する父よ。あなたを心から信頼します。

あなたにむなしく祈った、そうなることのないように。

あなたはすべてのことを、イエス、マリアとともに行われるのですから、あなたからの恵みが、あなたの力ほどに大いなるものであることを示してください。

アーメン

この祈りは、先ほど発行された新しい使徒的書簡「父の心で」に紹介されていました。

あの震災から10年。

心の傷が完全に癒えたとは感じられない方もまだ多くいらっしゃることでしょう。

コロナ禍の様々な規制によって苦難の最中にある方も多い今、「沈黙の聖人」と言われる聖ヨセフへの祈りが心の支えとなりますように。

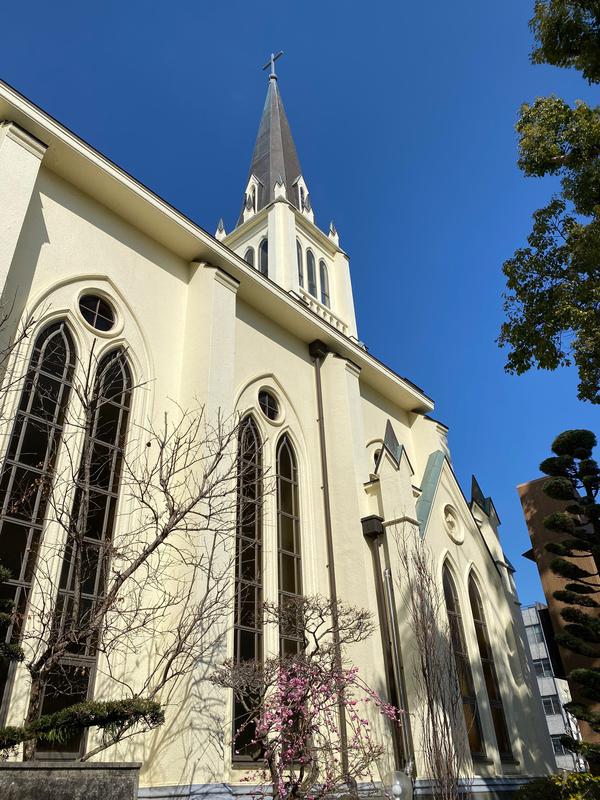

自らのありようを選ぶ

四旬節が始まって聖堂が解放されているのと、宮﨑神父様のお顔も見たかったので、久しぶりに教会に行ってみました。

やはり、お御堂でお祈りすると心が落ち着き、一種のリフレッシュの効果があります。

...................................................

有名人であれば、言ったこと(たとえそれが過去の発言でも)、行動(何十年前のことでも)が「現代の規範からすると間違っている」と誰かが判断したら、瞬く間に世界中に広まり、見知らぬ多くの人から非難され、謝罪を要求され、精神的にも追い詰められ、仕事を失う。

それが現代社会です。

「過去であろうと過ちは絶対に許されない」のが今の世の中です。

たとえば、昨年のアカデミー賞授賞式の司会に決まっていた人は、何年も前にツイッターで人種差別的な発言をしていたことを掘り起こされ、司会者を辞退するまでに追い込まれました。

「今の自分は変わった。過去の失言を恥ずかしく思う。」そう謝罪しても時すでに遅し、でした。

周囲の人にしょっちゅう失言したり失礼な態度をとってしまうわたしは、その基準からすれば誰からも許してもらえなくなるのでは、、、。

「裁くな」「おが屑と丸太」「自分の量る秤」

1500年前からのこの教えは、今もまだ有効です。

キリスト者にだけ効力があるのではなく、これらのことが書いてある聖書の箇所を読んでみれば、聖書を初めて聞く人だれにでも分かり易い、至極当然のこととして理解してもらえると思います。

人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。

あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。

あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。

兄弟に向かって、『あなたの目からおが屑を取らせてください』と、どうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。

偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおが屑を取り除くことができる。

(マタイ7・1~5)

どうして人は、こんなにも他の人に厳しいのでしょうか。

最近のSNSでの他者へのバッシングや誹謗中傷の問題を見聞きするたびに、この疑問が渦巻きます。

今年から、福音宣教を定期購読し始めました。

こうした疑問を解消したい、自分はどうあるべきか、そういう目的で読んでいると閃きのような文章が目に留まります。

(一番のお目当ては、聖書学者の本多峰子さんの神義論の連載を読むためです。

その内容についてはいつかゆっくり書いてみたいと思っています。)

3月号のシスター加藤美紀さんの文章にあったことを少しご紹介します。

著作「夜と霧」などで有名なヴィクトール・E・フランクルの考え方を紹介していらっしゃいます。

フランクルによると、ラテン語で「人格」を表すペルソナは、ラテン語の「響き渡る」を意味する単語に由来しています。

人間とは常に自らの良心の内に神の声が響き渡っている存在であり、その神からの呼びかけに応答して初めて、人間は実存の本質を生きることができるのだと、フランクルは主張しています。

その前提として、人間は根本的に自由な存在だからこそ、自らの意思で決断しながら責任をもって神様に応答できるのだ、と言います。

☆人生の意味への問いに対しては詮索や口先ではなく、正しい行為によって応答しなければならない。

☆この場合の「行為」とは、ある状況においてとる態度のこと、生き方をもって示すことを含意してる。

☆精神的な態度も含め、自らの行為によって意味を闘い取って人生の意味を実現させる。

他の誰も代わることのできないその人固有の生の意味は、本人が決断して選んだ行為(ありよう)によって初めて実現されることになるのです。

このフランクルの生き方のありようについての考え方にはとても心打たれました。

必要以上に人に厳しくしてしまう気持ちが渦巻いてしまったら、「正しい行為の選択」と「自らの人生の意味を実現する過程に集中する」ことに心をシフトしたいと思います。

四旬節の間、わたしたちは「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」(回勅『Fratelli tutti』223)、いっそう気をつけなければなりません。

これは、パパ様の四旬節メッセージの一節です。

心に刻んでおきたい大切なことばです。

「人を辱めたり、悲しませたり、怒らせたり、軽蔑したりすることばではなく、力を与え、慰め、励まし、勇気づけることばを使うよう」

四旬節の始まりに、よい気づきを得られた気がします。