カテゴリ:四旬節

天国とは

天国はどのようなところだろう、と思ったことはありませんか?

「天の国」はわたしたちが永遠に安らぐ場所、という感覚で理解していますが、「天国」は、大切な人々が旅立ったところ、というイメージです。

わたしはいつも、母が天国で後から来た後輩たちのお世話を焼いている姿を想像しています。

何度か書いたことのある、支援していた方が天国へ旅立たれました。

どうしてわたしが神に答えられようか。

言葉を選んで神と論議することができようか。

たとえ、わたしが正しくても、わたしは答えることができない。

わたしを裁く方に憐れみを乞うだけである。

たとえ、わたしが呼んで、神がお答えになっても、神がわたしの言い分をお聞きになるとは思えない。

わたしに息つく暇も与えず、苦痛でわたしを満たされる。

わたしはもう自分のことはどうでもよい。

わたしは生きることをいとう。

神でなければ、これは誰の仕業か。

(ヨブ記9・14~18、23、24)

なぜ、あなたはわたしを母の胎から引き出されたのですか。

わたしは誰の目にも触れずに息絶えていたらよかったものを。

あたかもこの世にいなかった者のように、母の胎から墓場へと運ばれていればよかったものを。

わたしの余命はいくばくもないではありませんか。

今、わたしから離れて、少しでもわたしを楽にさせてください。

わたしが、二度と帰って来られない所に、闇と死の影の国に行く前に。

暗黒のように真っ暗な国、秩序のない死の陰の国、そこでは、光すら暗黒のようです。

(ヨブ記10・18~22)

その方は、強い信仰のなかで、自分がなぜこれほどの苦しみの中を生かされているのか、いつもその意味を捜していました。

まさに、現代のヨブでした。

ヨブ記の著者は、苦しみの起源と意義について問題提起しています。

当時の因果応報的な世の中にあって、そのことに強い疑念を抱き、この物語で神がヨブに現れて語りかける様子を描きました。

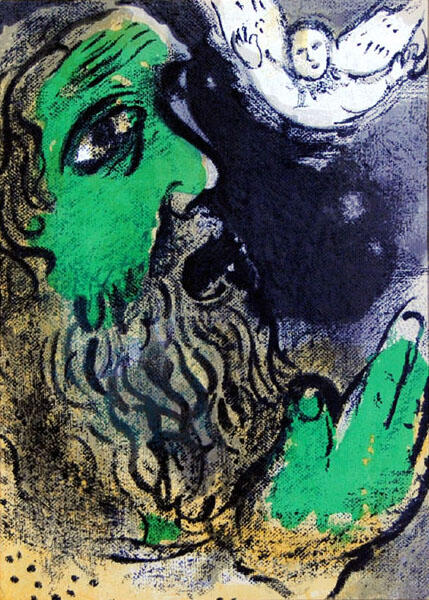

MARC CHAGALL 'Job Praying'(シャガール:祈りを捧げるヨブ)

なぜこのような苦しみをお与えになるのですか。

どうしてわたしをこれほど辛い目にあわせるのですか。

その方も、病気で苦しみ続けたこの10数年は、自分に与えられた苦悩についてもがいていました。

それでも、彼のことを見放さずに支援してくださったある神父様の存在が、彼の希望の光でした。

家族の中でも孤立し、あまりうまく行っていなかったようです。

ですが、臨終には家族が立ち会い、最期を見送られたそうです。

「語りかけるが、苦しみの意義は明らかにされない。

それは神秘のまま留まる。

だが、重要なのはヨブが苦しんでいるときに神が現れたことである。

これによって、人は苦しんでいるときも、孤独ではなく、自分の傍らには神が常におられることを強く感じるのである。」

フランシスコ会訳聖書には、こう説明がありました。

「孤独ではない」

きっと彼も、ヨブの言葉を理解されたのではないか、そう思ってわたしは自分を慰めています。

わたしはあなたのことを耳にしていました。

しかし、今や、この目であなたを見ています。

それ故、わたしは塵と灰の上に座り、わたしの言葉を忌み、悔い改めます。

(42・5~6)

天の国は、このようなところではないか。

ヨブ記を読み返していて、そう強く感じました。

地上での自分の人生は決して孤独ではなかった、いつも、隣に神様がいてくださったのだ、そう強く理解できる場所、それが天の国なのかもしれません。

主はこう言われる。

わたしは恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。

わたしはあなたを形づくり、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した嗣業の地を継がせる。

捕らわれ人には、出でよと、闇に住む者には身を現せ、と命じる。

彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。

彼らは飢えることなく、渇くこともない。

太陽も熱風も彼らを打つことはない。

憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴って行かれる。

わたしはすべての山に道をひらき、広い道を高く通す。

見よ、遠くから来る、見よ、人々が北から、西から、また、シニムの地から来る。

天よ、喜び歌え、地よ、喜び躍れ。

山々よ、歓声をあげよ。

主は御自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。

シオンは言う。主はわたしを見捨てられた、わたしの主はわたしを忘れられた、と。

女が自分の乳飲み子を忘れるであろうか。

母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。

たとえ、女たちが忘れようとも、わたしがあなたを忘れることは決してない。

(イザヤ49・8~15)

目に浮かぶようなこの光景。

天国がこのような場所であったら。

見送った大切な人たちがここで過ごしてくれていたら。

彼が、安らかな穏やかな顔で、「神様、ようやくお会いできましたね」と天の国で幸せに過ごしている様子を想像しています。

癒しの力

レコンキスタという言葉、ご存じでしょうか。

「失地回復」を意味するスペイン語です。

718年から1492年まで、イスラム教徒から南欧イベリア半島を奪還するために、ヨーロッパのキリスト教勢力が起こした戦争のことです。

当時、イスラム教徒だけではなく、多くのユダヤ人もスペインから追放されました。

最近は、プーチン大統領によるウクライナ侵攻は「レコンキスタ」であると表現されています。

1198年に選出されたローマ教皇インノケンティウス3世。

悪名高き行いや政策で、カトリック界のみならず、歴史に名を遺した教皇です。

カトリックの威信の発揚とイスラムの撃退を目指した教皇は、キリスト教諸国間の争いを停止し、対ムスリムで結束するように呼びかけます。

これに応えて、ヨーロッパでは第4回十字軍が結成されました。

これも、当時の彼らの意図としては「レコンキスタ」です。

イベリア半島でも、アルフォンソ8世を中心としたキリスト教連合軍が結成されることになり、ピレネー山脈を越えて多くの十字軍騎士が来援し、連合軍は総数6万を超えました。

レコンキスタは、「再征服」という言い方もされるようです。

取り戻す、ということでしょうか。

先日、テレビのインタビューでこうおっしゃっていた方が。

「東日本大震災の被災者もそうだったと思うが、能登地震で被害に遭った自分も、元の生活に完全に戻るということはあり得ないと思っている。

新しい生活を一から作っていかなければならないんだ。」

13年経ってようやく下水道工事が始まる、という福島の方は、こうおっしゃっていました。

「これから新しい街を作っていくのだから、いろんな夢がある。」

元々は自分たちの土地だとして「取り戻す」戦争は、現代の世界では容認できないものです。

自然災害などによって荒廃した故郷を、新しく「取り戻す」という、力強く前を向いた方々の姿には、敬意を表すことしかできません。

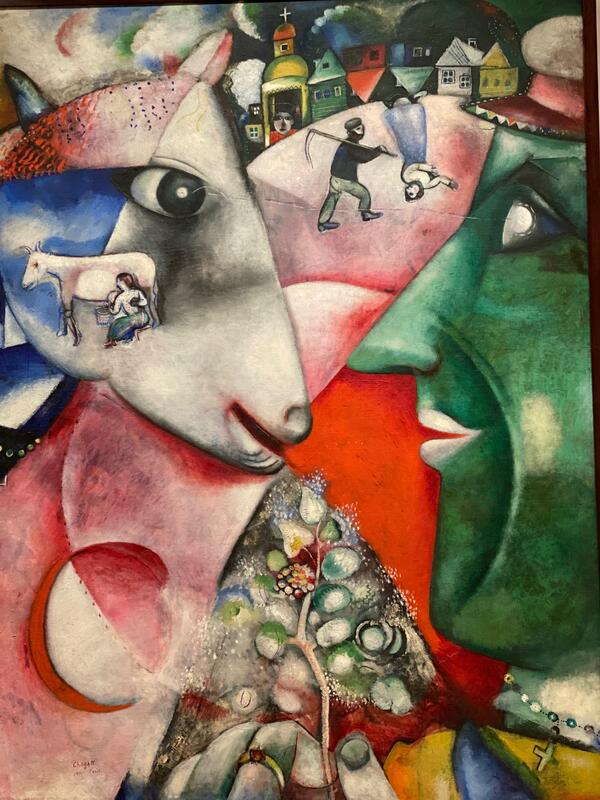

シャガールが故郷への愛をもっとも詩的に描いた作品「村と私」を、NYのMoMA(近代美術館)で見てきました。

「これは単なる風景画ではなく、親しんだ習慣に対するノスタルジーを反映した大きな世界を表現したものである。自身を緑色で描いているが、これは彼にとって、復活と喜びを象徴するものであった。」と解説されているサイトがありました。

聖書には、バビロン捕囚からの帰還後、エルサレムを復興する希望を書いた美しい文章がたくさんあります。

すでに捕囚から帰還し、なお苦しい生活をしている人々を奮い立たせようとする神の姿です。

わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

(ゼカリヤ9・11~12)

万軍の主は子自分の羊の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場で栄えある軍馬のようにされる。

この群れから隅の石が、

この群れから天幕の杭が、

この群れから戦いの弓が、

この群れからすべての指揮者が出る。

わたしはユダの家に力を与え、ヨセフの家を救う。

わたしは彼らを憐れむが故に、彼らを連れ戻す。

彼らは、わたしが見捨てたことのなかった者のようになる。

(ゼカリヤ10・3~6)

東日本大震災から13年

能登地震から3か月です。

同様に聞かれるのが、避難先から人々が戻らず、故郷が失われる不安や寂しさです。

そして同じように、故郷の再建のために隅の石となって指揮をされる人々の存在があります。

今なお、苦しい思いを抱えている方々に、少しでも癒しの時間がありますように。

復興への長い道のりを、諦めずに前進し続ける方々に、勇気と知恵、導きが絶えず与えられますように。

・・・・・・・・・・・・

マイケル・ジャクソンの名曲のひとつ、「ヒール・ザ・ワールド」は、直訳すると「世界を癒そう」という意味です。

歌の内容は「人間同士の争いで傷ついた世界を、愛で治癒しよう」というものです。

時代が変わっても、同じ行い、過ちを犯し、変わらぬ理想を持ち、癒しを求めるのが、わたしたち人間なのです。

Heal the world

Make it a better place

For you and for me and the entire human race

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place for you and for me

世界を癒そう

もっと素晴らしい世界にしよう

君にも僕にも、そして人類すべてにとって

死にかけている人々もいるんだ

君が命にちゃんと思いやりをもてば

君にも僕にも、より良い世界になる

普通のこと

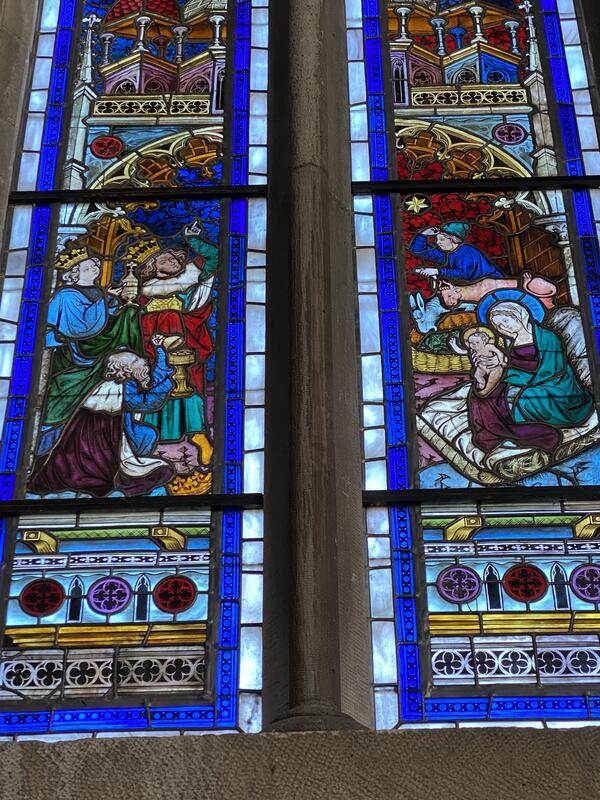

今回の滞在は長かったため、いろいろなことをじっくりと考える時間がありました。

先日、クロイスターズ美術館に行ってきました。

ここはメトロポリタン美術館の別館になっていますが、セントラルパークの中央あたりにある本館からはかなり遠く、マンハッタンの上の方にあります。

1934年から1938年にかけて、ヨーロッパの4つの修道院と3つの礼拝堂が、石材のままニューヨークへ運ばれ、再建され、ひとつの建物として生まれ変わりました。

それが、このクロイスターズ美術館です。

クロイスターとは、修道院の内部にある回廊のことです。

9歳の姪、シャーロットは、父親が入学させたかった学校に入るために、0歳の頃から一緒にクエーカーのミーティングに行っていました。

(わたしたちが日曜日に集まるのをミサ、という代わりに、彼らは日曜日の集まりをミーティングと呼んでいます。)

今回、クロイスターズ美術館でカトリックの美術品に囲まれて圧倒されたようで、「わたしも大きくなったらカトリックになりたい!」と言っていました。

「ミーティングではいつも何をしてるの?」

「ただ静かにみんなでお祈りをするのよ。」

「どんなことを祈ってるの?」

「みんなが幸せに、平和に暮らせますように、って祈ってる。」

「今度から、家族それぞれの幸せについてもお祈りしてみて!」

そんな会話をしました。

カトリック学校に配布されている『よき家庭』という季刊誌の昨年12月号に、森山司教様が寄稿されており、こう書いてありました。

何を中心にし、どこに生活の基盤を据えるのかはとても重要な課題です。

グローバリゼーション、さらにコロナの影響により、その場にいなくとも、オンラインで会議ができ、必ずしも対面で話す必要はなく、自室にいて世界中の人々と交信できることは、一昔前からすれば驚くべきことです。

しかしながら人は、やはり直に相手の顔や表情を見、その声を聴いて安心したり、より互いの理解を深め合ったりします。

「家庭は社会生活の第一の細胞」(カテキズム2207番)なのですから、今一度、家庭からすべてが始まり、生まれることを再確認してみてはどうでしょうか。

こうして外国に暮らす家族を訪ね、それぞれがどのような価値観のもとで生活しているかを実際に確認し、来て良かったと心から思います。

四旬節にあたり、改めて家族の大切さ、普通のことですが、これが1番大切なことなのだと再確認できました。

主よ、あなたはわたしの心を調べ、わたしを知り尽くしておられる。

あなたはわたしが座るのも立つのも知り、遠くからでも、わたしの思いを見通される。

あなたはわたしが歩くのも休むのも見守り、わたしの道をことごとく知っておられる。

わたしの舌に言葉が上る前に、

主よ、あなたはすべてを察しておられる。

あなたは後ろからも前からもわたしを庇い、

その手をわたしの上に置かれる。

(詩編139・1〜5)

もしニューヨークに行く機会がありましたら、クロイスターズ美術館にぜひ行ってみてください。

個人的な旅の中で感じた、信仰にまつわることを書いてきた1ヶ月でした。

お読みくださって、ありがとうございます。

アイデンティティ

桜と菜の花が同時に美しく咲きほこり、1年で1番日本の素晴らしさを満喫できる時期ですね。

外国からの観光客の姿をあちらこちらで多く見かけるようになりました。

私ごとですが、我が家にもニューヨークから家族と友人が滞在していました。

皆さんは、ご自分のアイデンティティを明確に意識していらっしゃいますか?

わたしは、自分が日本人であるという誇りや愛国心といったものを、あまり感じずに生きているということを思い知った日々でした。

というのも、二人の姪(父親はアメリカ人)はニューヨーク生まれのニューヨーク育ちにも関わらず、「わたしは日本人だ」という明確な意識を持っていることを知ったのです。

そして、うちに滞在していた二人の友人は、共に「わたしはユダヤ人です」と熱く語ってくれたのです。

一人は、イスラエル生まれ育ちで、父親はオランダ人、母親がユダヤ人です。

もう一人はアメリカ生まれ育ちで、父親がユダヤ人、母親はアメリカ人(カトリック教徒)です。

二人とも、ユダヤ人として教育され、ユダヤ民族であることに誇りを持っていました。

ですが、二人とも食事の規定もさほど気にせず(豚肉は食べませんが)、シナゴークに通うこともなく、安息日にも「仕事」をしていて、「わたしはユダヤ教徒ではない」というのです。

外見上のユダヤ人が真のユダヤ人ではなく、また、体に施された外面的な割礼がほんとうの割礼でもありません。

ユダヤ人を真のユダヤ人とするのは、内面的なものであり、また、真の割礼は、文字によらず、霊によって心に施されるものです。

そのようなユダヤ人は、人間からではなく神から誉れを受けます。

(ローマ2・28〜29)

聖書のこの箇所を見つけ、「なぜ?!」と混乱していた気持ちがスーッと落ち着きました。

自分の在り方への確信、自負を強く抱くこと、内面的な価値観を持つことの素晴らしさを、彼ら二人から学びました。

日本では、日本人であることに誇りを持つような教育はあまり行われていないように思います。

外国人の友人たちは口を揃えて、日本の素晴らしさ、日本人のおもてなしの心地良さを褒め称えてくれます。

少なくとも、これからわたしは「キリスト者であることを誇りに思っている」ということをもっと明確に意識しよう、と心に誓いました。

わたしたちの「内なる人間」は日に日に新しくされています。

わたしたちは「見えるもの」にではなく、「見えないもの」にこそ目を注いでいます。

「見えるもの」はこの世限りのものですが、「見えないもの」は永遠に続くものだからです。

(2コリント4・16〜18)

あなた方は、信仰を生きているかどうか、自分を反省し、自分を吟味しなさい。

それとも、イエス・キリストがあなた方の内におられることを自覚していないのですか?

(2コリント13・5)

枝の主日を迎えました。

聖週間であるこれからの日々を、わたしたち一人ひとりがどのように過ごすかで、キリスト者としてのアイデンティティへの自負をさらに高めることができるでしょう。

正してくださる神

春爛漫!花粉も黄砂も!

見ていたのに見えていなかった。

聞いていたのに聞こえていなかった。

そう気づかされる体験、ありませんか?

助けを求めるシグナルを、分かっていたはずなのに理解してあげることができていなかった。

話しを聞いてほしいという気持ちを、知っていたはずなのに足が向かないままだった。

最近、そう気づかされた出来事があり、気持ちが落ち着かない日々を過ごしました。

自分を正しい人間であると思い込み、ほかの人をさげすむ人々に、イエスは喩えを語られた。

誰でも自ら高ぶる者は下げられ、自らへりくだる者は上げられる。

(ルカ18・9~)

そうした思いは無い、と断言できないかもしれない。

もしかすると、わたしは自惚れがすぎたかも。

人を見下した態度をとっていたのかも。

今週は、こういう思いが断ち切れずに、気分が上がらない日々を過ごしました。

主はサムエルに言われた。

「容姿や背丈にとらわれるな。わたしはその者を退けた。

人間が見るようには見ないのだ。

人間は外観を見るが、主は心を見る。」

(サムエル上16・6~7)

確かに、わたしは、人を外観で捉えていることがある。

わたしのことを内面で評価してもらえるように望むのなら、相手のことを判断するときに心をよく見るようにしなければ。

毎日、たくさんのことを考えています。

少し考えすぎているくらい、最近はいろいろなことを思い巡らせています。

そして、立ち止まって聖書を開くのです。

19日のミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。

「四旬節は、自分の在り方を見つめ直す時です。

自分の弱い面を反省し、克服する機会にしてください。」

生活しながら、日々を生きていく中で、ちょっとずつ前に進んでいきたいと思います。

主よ、わたしは知っています。

人間は自分の道を選ぶ者ではなく、

歩む者が自分の足取りを定めるのではないことを。

わたしを正してください、ただ、あなたの怒りによらず、公正によって。

さもなければ、わたしは無に帰してしまうでしょう。

(エレミヤ10・23〜24)

今週も、思い煩いを神様に問いかけて、明け渡し、自分にできることを実行し、一歩前に進むことができた気がします。

/////////////////////////

アメリカ・フィラデルフィアの『聖ペテロと聖パウロの大聖堂』という名前のカテドラルを訪れた際に撮影した写真です。

世界中のカトリック教会には、こうした貴重な美術品や文化財が数多くあります。

とても気になるニュースがありました。

教皇庁は、バチカン美術館に2世紀にわたり保管されてきたパルテノン神殿の断片をギリシャ側へ返還することを決意したと発表しました。

近年、文化財返還の問題がクローズアップされていることが気になっていましたので、このニュースは驚きでした。

報道では「返還」、バチカンサイドは「寄贈」、という両方の表現がニュースに混在していました。

戦争中に略奪されたり、(正当に)購入したと主張されている美術品や文化財を元の国へ返還すべきだとの機運が、ここ数年で高まってきています。

ニューヨークのメトロポリタン美術館、パリのルーブル美術館で、古代エジプト・アジアの美術品を見て、確かに「なぜこんなにたくさん、なぜここに?」と思ったことを思い返しました。

ロシアのエルミタージュ美術館に行ったときに、ガイドの方が「地下の保管庫には、山積みになったままの美術品がまだまだたくさんあります。」というようなことをおっしゃっていたことを思い出しました。

ルカ20・20の「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。」が心に浮かびます。

これはわたしのものだ。

これは我が国の領土・領海である。

人間の歴史は、現在に至るまでいつもこの主張の繰り返しです。

パンダのように、対価を払って期間限定で借りることが合理的で分かり易く思えます。

今、世界中に散らばっている美術品・文化財を元の国に戻すことがスタンダードになれば、混乱、反発、主張、争い、、、が世界にはびこってしまうような気がします。

みなさまは、とう思われますか?

///////////////////////////////

バチカン美術館からギリシャへの返還について

https://news.yahoo.co.jp/articles/d32704b6969176f899b79ca3b205faf50e9d2a2b

文化財返還問題について

https://www.cnn.co.jp/style/arts/35148855.html

https://www.theheadline.jp/articles/772