カテゴリ:四旬節

真の「主の平和」

12日のミサでは、ご復活祭に洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。

大人になってから自分の意思で勉強し、受洗を決められたお二人は、今どのような心境でしょうか。

わたしは20歳の時に受洗しましたが、今でもあの時の清々しい気持ちは忘れることがありません。

あれから32年、母が亡くなって12年。

わたしにとっては、この日々は長い長い年月でした。

東日本大震災から12年、コロナの蔓延から3年、ロシアのウクライナ侵攻から1年、トルコ・シリアの地震から1か月。

被災された方がインタビューで「あっという間の12年でした。」と仰っていました。

「もう12年も経ったのか、、、」と感じていらっしゃる方もおられるでしょう。

強い向かい風の中を前進し続けているような、わたしには想像もつかないほどの辛い苦しみの中を生きている人が世界中にいるのだと思うと、胸が締め付けられます。

12年前の5月に、宮城県の亘理町にボランティアに行きました。

一緒に行った友人から「今、追悼式に出てきました。」と3/11の午後、連絡がありました。

海沿いに新しい家が立ち並び、公園もいくつも整備され、見違えるような町になっていた、と知らせてくれました。

ハード面の復興はかなり進んでいるようです。

災害や戦争で被害に遭う方々にとって、それよりも大切なのは心の復興だ、とよく言われるのを耳にします。

9歳の時に被災した佐々木朗希投手がWBCで活躍する姿は、きっと故郷の陸前高田市を始め、被災地の多くの方々にとって心の励みになったのではないでしょうか。

毎年この時期になると考えるのは、神義論についてです。

2021年の一年間、福音宣教において連載された、本多峰子さんの神義論について考察を読み返してみました。

一般的に知られている考え方は、いわゆるアウグスティヌス神義論であり、それは、「悪はそれ自体が存在するのではなく、善の欠乏である。神は人間に自由意思を与え、人間がそれを乱用した結果が悪である。」というものです。

一方で、本多さんが紹介されたプロセス神学の考え方では、「この世になぜ悪があるのかと神の責任を問うのではなく、この世にある悪や人間の苦しみを神ご自身が自己のうちに感じ、神が人間の苦しみを共に担って苦しんでくださっていると考え、そこに大きな意味をみる。」というものだそうです。

カトリックの教義とは相容れない部分が多いプロセス神学ですが、この考え方は頭に入れておきたいと思います。

◆神がわたしたちの苦しみをすべて分かち合ってくれているという確信

◆なぜこの世に悪があるのかだけを考えるのではなく、神はともに苦しんでくださり、善に導こうとしてくださっている。

さらに、本多さんの連載のなかで、わたしなりにこれが結論だと感じたのは、次のような記述でした。

イエスは、「なぜ全能の神が造ったこの世に悪があるのか」「なぜ私たち人間はこのように苦しまなければならないのか」というような問いは、ご自身も問わず、答えもなさっていません。

けれども、そのような問いの答えを模索するより前に、苦しんでいる人たちを救うことに力を尽くしてくださっています。

私たちは、悪のない世界を実現する力を与えられ、そうすることを求められている---これがイエス様の示してくださった悪の問題への答えではないでしょうか。

『You Raise Me Up』という曲の歌詞です。

気持ちが沈んで、心も疲れ果てた時

困難に見舞われ、心に重荷を負った時

わたしは静かに、静寂の中で待つ

あなたが隣に来て一緒に座ってくれるまで

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、高い山にも登れる

あなたがわたしを力づけてくれる

だから、嵐の海も歩ける

あなたの肩に身を預けることで

わたしは強められる

あなたがわたしを強め

今以上の自分になれる

「主の平和」「シャローム」とわたしたちは口にしますが、これは、精神的な心の平安だけではなく、心身共に満たされた状態を意味するものです。

旧約聖書には、シャロームに相応する箇所が「元気」「喜び」「繁栄」などの表現で表されています。

災害や戦争で避難生活をされている方々は、寝る場所と温かい食事があっても、精神的には落ち着かない日々を過ごされています。

ミサの際に「主の平和」と挨拶する時、前後左右の方のことではなく、四旬節の間だけでもこうした方々の真の平和のために祈りたいと思います。

心を尽くす

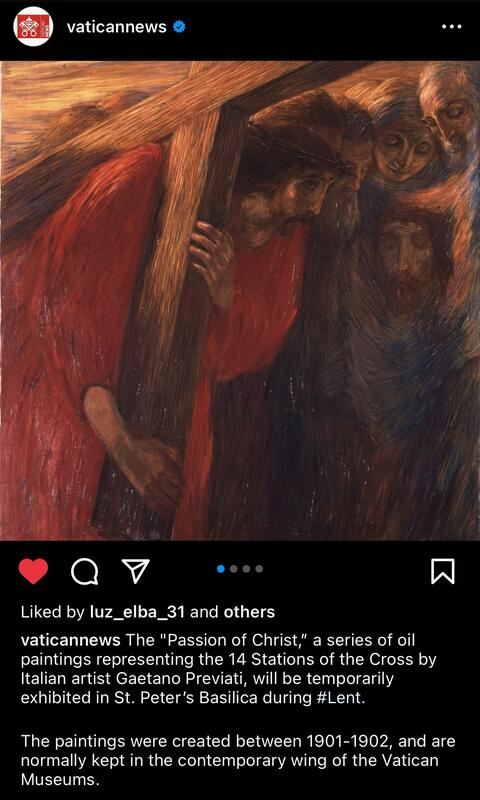

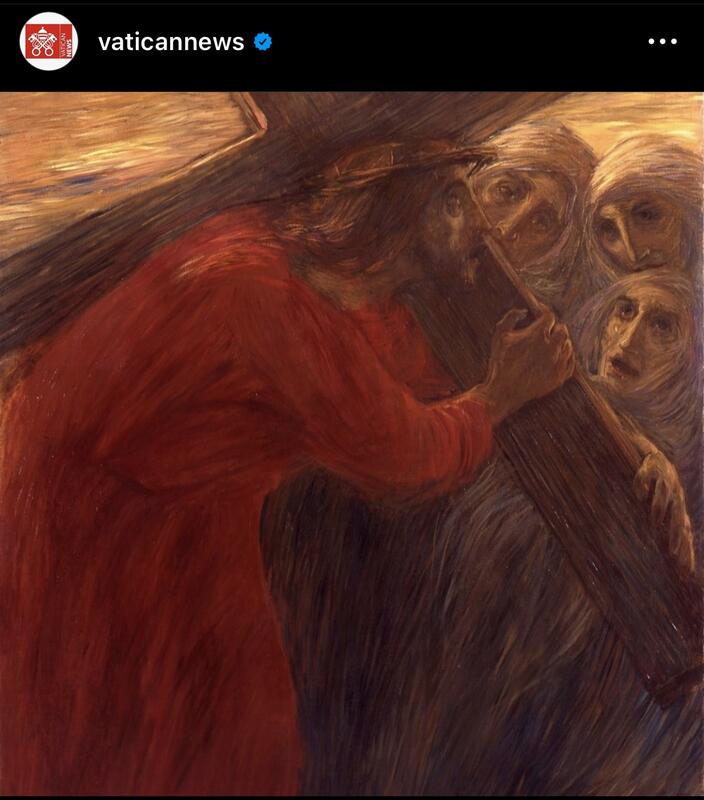

イタリアの画家、ガエターノ・プレヴィアーティの作品をインスタグラムで見て、とても惹きつけられました。

四旬節の間、彼の作品である十字架の道行きの連作が、サンピエトロ寺院で特別に展示されているそうです。

イエス様、(おそらく)マリア様の表情が、わたしたちに語りかけてくるような気がします。

悲壮感というよりも、イエス様の強い意志のようなものを感じます。

こちらは、『ゆりの聖母』というタイトルの作品です。

同じ画家の作品ですが、先ほどの絵とは対照的に、幸せな母子のあたたかな雰囲気が伝わってきます。

マリア様が母親として、全身全霊で愛を注いで育てる覚悟をされていたのだろう、と想像します。

あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。

(申命記6・5)

今日、あなたの神、主はあなたに、これらの掟と法を行うように命じられる。

あなたは心を尽くし、魂を尽くして、それを忠実に守りなさい。

(申命記26・16)

心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい。

(ルカ10・27)

ルカもマルコも、ユダヤ教の伝統で最も重要な戒めであるこの掟を引用しています。

福音宣教3月号の本多峰子さんの記事に、この箇所についての解説がありました。

福音記者が、申命記の「心、魂、力」を「心、精神、力、思い」の4つに増やしたというよりも、ヘブライ語の「心」をより分かり易くギリシャ語にした際に2つに分かれたのだ、ということです。

本来の意味では、ものを感じ取ったりする「心」だけでなく、「意志」「意図」といった意味も含まれている。

「魂」は、「息」の意味もあり、命そのものをも表す。

「力」は、富や資力なども含めた個人の持つあらゆる力を意味する。

つまり、心の中に分裂なく、命を尽くして、資力を尽くして、恐れからではなく愛から、全身全霊で神の律法を守りなさい、という掟なのです。

改めて、ユダヤ教の教えの深さ、厳しさを痛感します。

毎日毎日「心、魂、力」を尽くすことは難しいですが、「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」生きるように、とは意識しているつもりです。

人付き合い、家族との生活、仕事への姿勢も、つまるところは「心、魂、力」をどれだけ注ぐかではないでしょうか。

「自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか」とは、まさに的を得た言葉です。

自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。

(レビ記19・18)

神を愛する以前に、まずはこちらの方が大事だと思うのです。

家族や周囲の人へ「志を持ち」「心をこめて」「できる限り」愛を持って接することができなければ、神様を全身全霊で心を尽くして愛することはできないでしょう。

わたしの掟と定めを守れ、人はそれを行うことによって生きる。

(レビ記18・5)

それを実行しなさい。そうすれば、生きるであろう。

(ルカ10・28)

「行いが伴わない信仰になってはいないか」日々を振り返り、自分の行いを振り返り、明日をより良く生きたいものです。

と、ここまで書いたところで、日曜日のごミサに行きました。

ミサ後、聖堂では、左側に十字架の道行をする日曜学校の子どもたち、真ん中には女性の会の皆さんの分かち合い、右側には新しい聖歌の練習をする方々の姿が。

さらには、信徒会館では手話の勉強会が行われていました。

皆さんの心を尽くした信仰の姿に触れることができた、小春日和の素敵な日曜日でした。

罪の告白

四旬節が始まりました。

昨年の2/24に、ロシアによるウクライナ侵攻が突如始まり全世界を驚かせましたが、あれから1年になるのですね。

この1年の間に起きた世界の経済にもたらされた混乱、特にエネルギー価格の高騰や食糧危機は、アフリカや中東などの途上国、新興国の人々を苦しめていることも忘れてはならない問題です。

ウクライナの方々のために祈り続けていますが、この戦争は世界中が巻き込まれている世界規模の危機でもあります。

誤解を恐れずに書きますが、わたしたち(西側諸国と言われる国々)の価値観が正しく、プーチン大統領の主張が100%間違っていると本当に言い切れるでしょうか。

なぜなら彼は、「祖国を守るために正しいことをしている」と強く信じている様子だからです。

価値観の相違、と簡単に片付けられる問題ではないのですが、あれほどに強固な信念を持った指導者を説得できる術があるとは思えません。

そして同時に、もしかしたら教皇様の言葉になら耳を傾けるかもしれない、とも思うのです。

四旬節の間に、何か良い進展が起きないか、ひとりのキリスト者として心から願い、祈ります。

「四旬節は、本質に立ち返り、余計なものを脱ぎ捨て、神と和解し、はかない人間の塵の間に隠れて住まわれる聖霊の火を掻き立てる時」と教皇様がおっしゃっていました。

四旬節は、「洗礼の準備」「回心と罪の償い」の時でもあります。

もし、わたしたちには罪はないと言うなら、わたしたちは自分を欺いており、真理はわたしたちの中にありません。

もし、わたしたちが自分の罪を告白するなら、真実で正しい方である神は、わたしたちの罪を赦し、あらゆる不義からわたしたちを清めてくださいます。

もし、わたしたちは罪を犯したことがないと言うなら、わたしたちは神を偽り者にすることになり、神の言葉はわたしたちのうちにありません。

(1ヨハネの手紙1・8〜10)

先週ご紹介した、前教皇ベネディクト16世の本にはこうあります。

洗礼を受けた者も罪びとであるのですから、罪の告白が必要なのです。

それはわたしたちを全ての不正から浄めてくれるのです。

罪は心の中でそのままに放り置かれ、化膿するにまかせられ、内側から毒を出すままに放置されてはなりません。

罪は告白されなければならないのです。

罪を告白することによって、わたしたちはそれを光の中に置き、浄化の力を持ったキリストの愛のうちにそれを差し出すのです。

「あなた方が癒されるために、互いに罪を告白し、そして祈り合いなさい。

正しい人の祈りは大きな力があり、効果があります。」

この、ヤコブの手紙5・16にあるように、罪の告白はユダヤ教の習慣に由来するものだそうです。

ディダケー(十二使徒の教訓と言われる、1世紀末ごろに書かれた、教会生活の規定などの文書)には、こう書いてあります。

「あなたたちは主の日には、前もってあなたたちの罪を告白したのちに、パンを裂き、感謝するために集まりなさい。」

以前、ミサに参列していたベトナム人の信徒の中に、聖体拝領の際にご聖体をいただかない人が何人もいたので「どうして?」と聞いたら、「最近告解をしていないので」という答えに驚いたことがあります。

しばらく教会から遠のいていた方も、久しぶりにごミサで聖体拝領をしたい場合は司祭にその旨を申し出、事前に告解をする必要がある、と最近知りました。

以前もご紹介したことがありますが、プーチン大統領は熱心なロシア正教徒です。

原爆投下の映像を観て拍手するアメリカ大統領と正反対に、十字を切るような方です。

彼の頑なな心を解きほぐす術があるような気がするのです。

信仰のセンス

長年、教会でお付き合いのある方で、いつかゆっくりお話ししてみたい、と思っている方がいました。

毎週のようにミサの時に言葉を交わしてはきたものの、お互いのことを知っているような知らないような関係でした。

コロナ禍になってから、ご家庭の事情でなかなかお目にかかれなくなっていたので、先日お宅を訪問してお話してきました。

自分はこれまで、こういう風に生きてきました

今は、こんな風に生きています

将来は、こういう風に生きたいと思っています

その方は、ご自分の人生を話してくださいました。

人に、これまで・今・これからの自分について語ることができますか?

「こうありたい」という理想を語ることはできても、「こういう風に生きよう」という決意を心に持つことは素晴らしい、羨ましい、わたしにはまだ出来てない、と思ったのです。

「わたしの父は今もなお働いておられる。

だから、わたしも働くのだ。」

(ヨハネ5・17)

以前書いたことがありますが、ある神父様が、亡くなられたお父様の葬儀ミサがきっかけで、それまで教会から離れていた兄弟がまたミサに足を運ぶようになったこと、「父は今もなお働いている」と感じた、とお話しくださいました。

そして、わたしも、仕事などで困難にぶつかり、それが良い方向に変化していくのを感じる度に「母が今もなお働いている」と強く感じるのです。

わたしは自分では何もできない。

ただ、父から聞くままに裁く。

わたしの裁きは正しい。

わたしは自分の意志ではなく、わたしをお遣わしになった方の御心を行おうとするからである。

(ヨハネ5・30)

困難な状況を克服した時、いつも思います。

「わたしが解決に導いたのではない。

神様が言われることを聞いて、そのように行おうと努めることができた。」

神様と母ばかりを働かせて、わたし自身の働きが弱いのかもしれない、と冒頭の方と話していて感じたのです。

「神頼み」「母頼み」になりすぎています。

わたしが今日あるのは神の恵みによることであり、そして、わたしに対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。

それどころか、わたしは使徒の誰よりも多くほねをおって働きました。

わたしが、というより、神の恵みがわたしとともにあって働いていたのですが・・・・。

(1コリント15・10)

その方は、年齢的には大先輩であり、当然わたしよりもずっと色々な経験をされ、今も決して楽な日々ではないはずなのに、ご自分のこれまで・今・将来について話されるときの表情はイキイキと輝いていました。

だから、わたしも働く

神様の御心を行う

その方のお話の中には、この2つの言葉が散りばめられていたと感じました。

「信仰のセンス」と言う言葉について、以前、聖書研究会で教わりました。

◆聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力

◆神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力

◆日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力

こうした意味を持つ言葉で、信者個人の生き方で表されるものです。

その方は、抜群の信仰のセンスを持ち合わせた方だ、と、初めてじっくりとお話を伺ってわかりました。

決勝点への邁進

わたしは、そこへ、すでに到達したわけでも、自分がすでに完全なものになったわけでもないので、目指すものをしっかり捕えようと、ひたすら努めています。

このために、わたしはキリスト・イエスに捕らえられたのです。

ただ一つのこと、すなわち、後ろのことを忘れて前のことに全身を傾け、目標を目指してひたすら努め、キリスト・イエスに結ばせることによって、神が、わたしたちを上へ招き、与えてくださる賞を得ようとしているのです。

ですから、わたしたち信仰に成熟した者はみな、このことを念頭に置きましょう。

何はともあれ、ここまでたどりついた道を歩み続けましょう。

(フィリピ3・12~16)

「ただ一つのこと」は、新共同訳では「なすべきことはただ一つ」となっています。

前に書いたキーワードのように、「信仰はいつも発展途上」ですから、わたしたちはどんなに熱心に祈り、毎週ミサに与っていても、完全なものではありません。

目指すもの、とは、この世での生活においても必要なものです。

信仰のセンスを磨き、この世での目指す目標、神様が与えてくださる賞を目指して、自分の生き方を人に話すことのできるキリスト者になりたい、そう思った週でした。

キリストを知り、その復活の力を知り、また、キリストの苦しみにあずかることを知って、ますます、キリストの死に様を身に帯び、何とかして、死者の中から復活するまでに漕ぎつけたいものです。

(フィリピ3・10~11)

神様はゆるす方

ウクライナのことを思わない日はありません。

「ロシアによるウクライナ侵攻」ではなく、戦況はロシアvs西側諸国の様相に変わったかのようです。

ウクライナの街が破壊され多くの市民が亡くなっていることは、惨く、信じられないことですが、ロシアの戦艦が破壊されて激しく燃え盛る様子を見て、良かった、とは決して思えません。

教皇様は、3月25日のお告げの日にバチカンでミサをささげられました。

そしてその中で、ウクライナとロシアを聖母マリアに奉献されたのです。

「さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが、いやし、我々を打たれたが、傷を包んでくださる。

二日の後、主は我々を生かし、三日目に、立ち上がらせてくださる。

我々は御前に生きる。

我々は主を知ろう。

主を知ることを追い求めよう。

主は曙の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように、我々を訪れてくださる。」

(ホセア6・1~3)

自分が正しい。

わたしは間違っていない。

あの人の考え方はおかしい。

よく言えば正義感が強くもあり、わたしの欠点である「自分の主張を押し付ける言い方」をして、また人を傷つけてしまいました。

「あんな風に言われて、残念な気持ちになりました。」とメッセージが来るまで、そのことに気づかなかった自分が嫌になりました。

この一週間、その罪の意識がわたしを覆い、ずっと後悔の念に苛まれて過ごしてしまいました。

わたしたちは、言葉をとおして偏見を育てたり、隔ての壁を築いたり、さらには相手を攻撃し、破壊してしまうことさえあります。

わたしたちが日ごろ使っている言葉について、問い直してみましょう。

その言葉は、配慮や尊重、理解や寄り添いを表すものでしょうか、それとも自分をひけらかすためのものでしょうか。

柔和さを持って話していますか?

それとも批判や嘆きや攻撃性で、世の中に毒をまいているのでしょうか。

神がその謙虚さを顧みたおとめマリアが、わたしたちが眼差しと話し方を清められるよう助けてくださいますように。

2/27教皇フランシスコ お告げの祈りでの説教より

そんな時に、この教皇様のお説教の言葉を読み、ますます落ち込んだまま日曜日のミサに与りました。

「素直に、心から悔い改め、感謝して正直に信仰に生きましょう。

神様は罰する、怒る神ではありません。

ゆるす神です。

両手を広げて、父の愛、母の愛でわたしたちを受け入れ、 ゆるしてくださいます。」

宮﨑神父様がお説教でこう言われ、わたしの心も救われました。

そのとき、自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対して、イエスは次のたとえを話された。

「二人の人が祈るために神殿に上った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。

ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。『神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています。』

ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。『神様、罪人のわたしを憐れんでください。』

言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。

だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」

(ルカ18・9~14)

時々、わたしはファリサイ派の人のようです。

「わたしは熱心な信者です。

わたしは一生懸命に役割に取り組んでいます。

褒めてください!」

そういう気持ちが湧き上がってきて、自己満足している自分が嫌になることがあります。

でも今日は、徴税人のように素直になって、正直に信仰に生きるものとなるよう努めよう!

そう、決意を新たにできた気分です。

わたしの罪は赦された、と(勝手に)感じた日曜日でした!

・・・・・・・・・・・・・・・・

わたしたちはあなたにより頼み、あなたのみ心の扉をたたきます。

あなたは、愛する子であるわたしたちをいつも見守り、回心へと招いてくださいます。

この暗闇の時、わたしたちを救い、慰めに来てください。

わたしたち一人ひとりに繰り返し語ってください。

「あなたの母であるわたしが、ここにいないことがありましょうか」と。

あなたは、わたしたちの心と時代のもつれを解くことがおできになります。

わたしたちはあなたに信頼を寄せています。

とくに試練の時、あなたはわたしたちの願いを軽んじることなく、助けに来てくださると確信しています。

https://www.cbcj.catholic.jp/2022/03/24/24408/