行事風景

喜びのなかに

クリスマス、おめでとうございます。

愛する者よ、すべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。

その恵みは、わたしたちが不信心と現世的な欲望を捨てて、この世で、思慮深く、正しく、信心深く生活するように教え、また、祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり、わたしたちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。

キリストがわたしたちのために御自身を献げられたのは、わたしたちをあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民を御自分のものとして清めるためだったのです。

(テトス2・11~14)

今年はいろいろなこと、特に信仰、他者との関わりについて、深く考えを巡らせることができた一年だったと感じています。

みなさまにとっては、どのような年でしたでしょうか。

今年最後の一冊として読んでいる本、若松英輔さんと山本芳久さんの対談による「危機の神学」。

若松さんが、アウグスティヌスの「告白」の一節を引用していらっしゃいましたので、本棚から取り出してその個所の前後を再読してみました。

やや悲観的な文章に感じるかもしれませんが、決してそうではありません。

神様のあわれみを最高の拠り所とする、まさに、これがわたしがこの一年の間に感じたことを象徴する言葉です。

.

おのがすべてをささげてあなたに寄りすがるとき、何のかなしみも苦しみもなくなることでしょう。

そのとき、私の生はまったくあなたにみたされ、真に生ける者となることでしょう。

ああ、何たることか。

主よ、あわれみたまえ。

悪しきかなしみと善きよろこびとが、争っています。

ああ、何たることか、主よあわれみたまえ。

ああ、何たることか、見たまえ。

私は傷をかくさない。

あなたは医者で、私は病人です。

あなたはあわれみ深く、私はあわれです。

地上の人生、それは試練にほかならないのではないでしょうか。

だれが苦痛や困難を欲する者がありましょう。

あなたはたえよと命ぜられますが、それを愛せよとはお命じにならない。

私は逆境にあって順境を熱望し、順境において逆境を恐れます。

この二つの境遇のあいだに、人生が試練ではないといったような、中間の場所はありません。

まことに、地上における人間の生は、間断のない試練ではないでしょうか。

それゆえ、すべての希望はただひたすら、真に偉大なあなたのあわれみにかかっています。

御身の命ずるものを与えたまえ。

御身の欲することを命じたまえ。

おお、いつも燃えてけっして消えることのない愛よ。

愛よ、わが神よ、われを燃えたたしめたまえ。

御身はつつしみを命じたもう。

御身の命ずるものを与えたまえ。

御身の欲するものを命じたまえ。

「告白」第10巻 28~29章より抜粋

・・・・・・・・・・・・・・・・

先月から「侍者を希望する小学生」を募集したところ、7名の子どもたちが手を上げてくれました。

なんというお恵みでしょう。

今年の降誕祭は、この子たちが侍者を務めてくれました。

24日の午後、宮﨑神父様が久留米のドリームスFMに生出演され、クリスマスについてお話されました。

この世に来られた、いのちのことばであるキリストを、わたしたちの生き方を通してあかしすることができますように。

みなさま、よい年末年始をお過ごしください。

人とのつながり

4本目のロウソクが灯されました。

この待降節の日々を心穏やかに過ごし、イエス様のご降誕をお祝いする心の準備は整いましたか?

.

「質の高い睡眠」が大切であるという話を聞きます。

よく眠れていますか?

目覚めは良いですか?

眠れないほど気になることはありますか?

仕事や家事でとても疲れた日、よく寝付けないことがあります。

反対に、何かを頑張れた!と思える疲れ果てた日に、秒で眠りに落ちる日もあります。

今週は、そんな風に眠りにつけた、精神的に充実した嬉しい忙しさの日々でした。

この2年近くの新しい生活の中で人とのつながりが希薄になってしまった気がしていましたが、そうではなかったと気づく出来事がありました。

神父様から依頼されて、3年に渡って支援をさせていただいている方がいます。

いくつかの問題と病気を抱えていて、入退院を繰り返し、生活はとてもすさんでいました。

治療と安定した生活、落ち着いた日常を送ってもらうことが目標でした。

そこにコロナの蔓延があり、しばらく実際に様子を見に行くことができず、ずっと気になっていました。

その方はしっかりとした信仰心をお持ちの方ですし、担当してもらっているソーシャルワーカーさんとは連絡を取り合っていましたので、心配はしていませんでした。

その方が、今まで頑なに拒否していたグループホームへの入所を自ら希望して、入所されることになり、生活の基盤がようやく固まった、との連絡があったのです。

そのこと自体はもちろんとても嬉しいニュースでしたが、それ以上に感激したのは、ソーシャルワーカーさんの言葉でした。

「この3年、神父様とMさんの粘り強い諦めない支援の姿を見て、とても勉強になりました。

諦めずに根気強く関われば、こんな日がくるんだ、と感慨深いです。

本当にありがとうございました。」

人生とは永遠の命に向かい自ら選択していく場です。

「自分のことだけ」という小さな選択は、つまらない人生につながり、慈善の業という選択を重ねるなら、実りある人生になります。

良くも悪くも選択によって人生が決まるのです。

神を選べば、神の愛を受け、隣人を愛すれば、真の幸せを見出せるのです。

(12/13 教皇フランシスコTwitter)

そして、そのソーシャルワーカーさんは、

「コロナ禍に読んだたくさんの本からも多くのことを学んだ。

出かけられず人と会えなかった日々も、たくさんのことを考える時間になったので、自分には無駄ではなかったと思っている。

次のステップに進んで、自分に出来ること、やりたいことにチャレンジしてみようと思う。」

こう話してくれました。

彼のような若い方のこうした意欲的な意思表示は、聞いていてワクワクしますし、清々しい気持ちになりました。

わたしは伏して眠り、また目を覚ます。

主が支えてくださるから。

(詩編3・6)

わたしはみ前で安らかに床に就き眠ります。

主よ、あなただけが、

わたしを安らかに眠らせてくださいます。

(詩編4・9)

立ち返って、落ち着いていることで、お前たちは救われ、

静かにして、信頼することのうちに、お前たちの力がある。

(イザヤ30・15)

すべての思い煩いを神に委ねなさい。

神があなた方を顧みてくださるからです。

(1ペトロ「5・7)

わたしの質の良い睡眠も安らかな日常も、神様への信頼から得られるものです。

支えられていること、落ち着いて信頼すること、すべてを委ねること。

時には忘れてしまいそうになるこれらのお恵み、こうした短い聖句を繰り返し読んでいつも反芻したいと思います。

教皇フランシスコは、「シノドス性」を深める呼びかけを続けておられます。

シノドス性とは、「相手と一緒に生きること」ということなのだそうです。

人間関係が希薄になり、人を安易に信じることが出来ないような世の中ですが、キリスト者として生きることは「神=相手」と一緒に日々を歩んでいくことなのだ、と今年はいくつもの出来事から痛感しています。

12/1バチカンでの一般謁見説教の中からの抜粋です。

手帳に書き留めておきたい、深いお言葉です。

神はわたしたちの世界を広げ、人生のある状況について、もっと広い、異なる視点から見つめさせてくださる。

多くの場合、自分が陥った状況に囚われていても、そこに隠されていた神の御摂理が次第に形をとり、苦しみの意味を照らしてくれるようになる。

わたしたちの人生は想像どおりにはいかないことが多い。

特に愛情関係においては、恋愛の段階から成熟した愛に移ることは努力を伴う。

愛するとは、相手や生活が自分の理想に一致することを要求するものではない。

愛するとは、むしろ与えられた人生に対し責任を負うことを自由に選択することである。

自覚をもってマリアを選んだヨセフは、わたしたちに大切なことを教えてくれる。

・・・・・・・・・・・・・・

エルサレム西郊外のエン・カレムにある訪問教会の正面壁画には、天使に導かれてエリザベトを訪問するマリア様の美しい絵が描かれていました。

人に共感すること

待降節第3主日は、薔薇色のロウソクが灯されます。

第1主日は預言の希望、第2は天使の平和、第3は羊飼いの喜びを表していて「喜びの主日」と呼ばれています。

いよいよクリスマスが間近になってきました。

今年は、他者との繋がりについてとても考えさせられた一年でした。

社会学者の宮台真司先生がインタビューでおっしゃっていた言葉。

(正確ではないと思いますが)

多様性は、「多様な人々がいることを認める」ということではなく、「他者に共感して寄り添う」ということ。

今年はオリンピックイヤーでした。

スケートボードの若い選手たちの活躍を覚えていらっしゃるでしょう。

わたしの大学生時代はスキー全盛期でしたので、スノーボーダーが登場した時はかなりの驚きとジェラシーのような感情が湧いたのを覚えています。

スノーボード、スケボー、サーフィンは「3S」と呼ばれています。

まずサーフィンがあって、街でできるスケボー、雪の上のスノボ。

3Sで重視されるのは、「独自性」「創造性」だと言われています。

誰もできない・しないことを、いかに自分らしくカッコよく決めるかを追求するスポーツです。

金メダル候補だった日本の女子選手が何度も転倒してしまった際、他の国内外の選手が駆け寄って彼女を肩車して讃えた姿は、これまでのオリンピックでは見たことの無い光景でした。

「速さ」「高さ」「強さ」といった数値で計れるものだけを競わない価値観、勝ち負けだけにこだわらない姿勢は、まさに現代的なスポーツだと言えるでしょう。

そのとき、イエスは人々に言われた。

「今の時代を何にたとえたらよいか。

広場に座って、ほかの者にこう呼びかけている子供たちに似ている。

『笛を吹いたのに、踊ってくれなかった。葬式の歌をうたったのに、悲しんでくれなかった。』

ヨハネが来て、食べも飲みもしないでいると、『あれは悪霊に取りつかれている』と言い、人の子が来て、飲み食いすると、『見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、その働きによって証明される。」

(マタイ11・16~19)

今の時代を何に例えたらいいでしょう。

マタイの文章は、現在にもそのまま当てはまると思いませんか?

テレビではいつも、誰かが誰かを批評しています。

自分を高め、仲間に寄り添う姿勢は、ある種の英才教育の賜物(知恵)なのかもしれません。

スケボーの選手に限ったことではないでしょうが、物心ついたときからその競技を始めた現代の若いアスリートたちは、この荒波の現代社会で成長する過程において、多様性を内包した価値観が自然と身に付いているのでしょう。

学校では成績の順位を競い、高学歴や有名企業への就職を目指すことをよしとされ、多様性という感性は存在していなかった時代に育ったわたしのような大人は持ち合わせていないものです。

新しすぎて、斬新すぎて、素直に受け入れられずにちょっと躊躇う。

イエス様の突然の登場は、当時同じような受け止めだったのではないかと考えました。

これまで良しとされてきた考え、習慣などのスタイルを、当時のまじめな人々が否定されたように感じたのも無理はありません。

まるで新しい価値観の若者が突然現れて、センセーションを巻き起こしたのです。

まさに、スケボーの堀米優斗選手のようです。

誰もやっていない新しい技を次々と生み出し、それまで、大人たちからは悪ガキの遊びの延長のようにしか見られていなかったスポーツで世界を席巻したのです。

これまで誰もしなかったこと、言わなかったことを次々と繰り広げるイエス様。

新しい伝え方・考え方に稲妻に打たれたように反応する人々。

本人は、特別に目立とうとしたわけではないのに、ひがみ、やっかみ、悪口を言う人々。

つまり、多様性という概念は、単語自体が目新しいだけであって、いつの時代にも存在していたのではないかと思ったのです。

「羊飼いへの告知」17世紀オランダの画家、アブラハム・ホンデイウスの作品

イエス様がお生まれになったとき、ルカでは最初に羊飼いたちに天使のお告げがあります。

み使いに天の大軍が加わって神を讃えるという、壮大な光景が繰り広げられます。

⭐︎それを聞いて急いで聖家族を探し当て、見たこと、幼子について告げられたことを人々に知らせに走った羊飼いたち。

⭐︎聞いたことを「不思議に思った」だけで、そのことに何ら意味を見出せなかった多くの人々。

⭐︎「これらのことをことごとく心に留め、思い巡らしていた」マリア様。

(ルカ2・8〜20)

もしもわたしがイエス様の時代に生きたユダヤ人であったとしたら、羊飼いのように素直に受け入れただろうか、と考えてみました。

現代のわたしたちが教わったこと、信じている教えは、弟子たちによって伝承され、長い年月をかけて先人たちがまとめ上げてきたものです。

そうした教えではなく、その時代に生きていたとして、イエス様の存在と教えを受け入れていただろうか。

当時の、虐げられ社会の片隅に追いやられていた人々に共感して寄り添ったイエス様のように行動することができていただろうか。

信のキリスト者であるということは、単に多様性を認める人ではなく、他者に共感して寄り添うことのできるイエス様に倣うように生きている人のことなのではないだろうか。

冒頭の宮台先生の言葉を聞いて、そう考えて過ごした一週間でした。

見えないものを信じる

2本目のロウソクが灯されました。

お寺の町に生まれ育った父は、お寺の役割を引き受け、毎朝お仏壇のお茶を新しくし、ロウソクを灯しお線香をあげ、手を合わせて朝の挨拶をしています。

お経をあげることまではしませんが、熱心な仏教徒と言えるでしょう。

毎朝その様子をみていて感じるのですが、父は「仏教」という宗教を信仰しているというよりも、「そこにいる存在」を信じている、という気がするのです。

「見えないけど信じること」、これはキリスト教に限ったことではありません。

わたしは、子どものころは空に神様がいると信じていたので、いつも空を見上げて話しかけていました。

いつも、何をしても神様に見られている、と思っていましたので、神様に褒められるようよい子でいよう、と思っていました。

旧約聖書で通常「信じる」と訳されている動詞は、本来は、

「誰かを、頼り信頼できる信実な者として認識する」

という深い意味を持つ単語なのだそうです。

わたしは神様を信じています=わたしは神を信頼して頼りにしています

といった意味になるでしょうか。

信じない人には聞こえない声を聞き、心の目が開かれ聖霊の働きが見える(感じる)ようになる。

信頼があるから、信じるのです。

主は言われる。 なおしばらくの時がたてば、レバノンは再び園となり、園は森林としても数えられる。

その日には、耳の聞こえない者が、書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ、見えるようになる。

苦しんでいた人々は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々は、イスラエルの聖なる方のゆえに喜び躍る。

(イザヤ29・17~19)

これは、牢に入れられていたヨハネがイエスの元に弟子を遣わし、「来るべき方」なのかを尋ねたときにイエスが答えた、イザヤがメシアのこととその業について述べている箇所です。

(マタイ11・2〜6)

「暗黒と闇」の中にあった人が、来るべき方の到来によって目と耳を開かれ、信じることによって見えるようになる・聞こえるようになる、ということです。

そのとき、イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、「ダビデの子よ、わたしたちを憐れんでください」と言いながらついて来た。

イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄って来たので、「わたしにできると信じるのか」と言われた。

二人は、「はい、主よ」と言った。

そこで、イエスが二人の目に触り、「あなたがたの信じているとおりになるように」と言われると、二人は目が見えるようになった。

(マタイ9・27~31)

この箇所は奇跡が描かれているというよりも、信頼して信じることによって心の目を開かれた人のことを喩えられているように思います。

人を信頼する、ということはそう簡単なことではないのかもしれません。

人に信頼され頼りにされる、ということの方がハードルは高く、努力してできることでもないでしょう。

信頼する人がいる。

頼りにしている人がいる。

これほど心強いことはありません。

自分のことだけ考え、自分一人と神様との関係だけ満たされていても、人生は豊かに前に進むわけではありません。

お互いが相手を頼りにし、自らも人に頼りにしてもらえる存在であるように生き、その指針として神様を信頼して頼りにする(信じる)ことが理想だと思います。

わたしは、父と二人暮らしですので、年を取ってはいますがなんでも器用にこなす父を頼りにしています。

親しく付き合っている友人は皆、わたしにない魅力や特技を持っていて、信頼しています。

姪や甥は、「何でも買ってくれる優しい叔母」(!!)としてわたしを頼りにしています。

どんなときも、必ずわたしを導いてくださっている神様を頼りに生きています。

あなたを導かれる方は、もはや隠れておられることなく、あなたの目は常に、あなたを導かれる方を見る。

あなたの耳は、背後から語られる言葉を聞く。

「これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行け」と。

(イザヤ30・20)

この1年半ほど、教会から遠のいてしまった信者さんも少なくありません。

やはり、週に一度顔を合わせて言葉を交わし、共にイエス様をいただくミサは素晴らしい時間だといつも思います。

暖かくなる頃には、班分けや人数制限なくミサに与れるようになりますように。

すべてを治められる神よ、信じる民の心を救い主の訪れに向けて整えさせてください。

あなたのひとり子イエスを希望と喜びのうちに迎えることができますように。

・・・・・・・・・・・・・・

毎月第一日曜日はベトナム語のミサです。

筑後地域のベトナム人コミュニティは大変大きく、日本での家族とも言える大切なものです。

わたしたち久留米教会にとっても、ベトナム人の青年たちは大事な家族であり、共同体に活気をもたらしてくれています。

「家庭年」である今、優しさと希望を感じさせてくれる彼・彼女たちとの交流も、教会に行く喜びとなっています。

人数制限がありますので、希望者全員がベトナム語のミサに参加できないのが申し訳ない気持ちです。

今年は、ベトナム人コミュニティの若者たちに飾り付けを任せました。

日常を振り返る季節

待降節が始まり、クリスマスまでひと月を切りました。

この一年を振り返り、やり残したことや気になっていること(掃除も含め!)を整理するにはちょうど良い期間です。

今年もアドベントクランツを作りました。

.

とても個人的なことですが、わたしには今年どうしても前に進めたい懸案事項が2つありました。

11月に入り一つ目が大きく前進し、もう一つのことをどうやったら実現させることができるか、ずっと思い悩んでいました。

もちろん、神様のお導きを信じていましたので「きっと大丈夫、その時が来るのを待とう」とも考えていましたが、それでも、わたしはそのために何をしたらいいのか、どう行動すべきか、ずっと模索していました。

それは、認知症の叔母のことでした。

よい恐れは信仰から起こる。偽りの恐れは疑いから起こる。

よい恐れは、希望に結ばれている。

なぜなら、それは信仰から生まれ、信じている神に希望をおくからである。

悪い恐れは、絶望に結ばれている。

なぜなら、信じなかった神を恐れるからである。

(パスカル「パンセ」262)

プライドの高い叔母は、認知症を自覚してはいるものの、デイサービスを利用することをどんなに勧めても頑として拒否していました。

この数ヶ月、従兄弟たちや東京にいる叔母と連携して、思いつくかぎりのことに取り組みました。

そしてようやく、先週、叔母はデイサービスに行くことになったのです。

この間、わたしは家族の絆と信じる心に支えられました。

叔母の穏やかな日常と同居する家族の負担の軽減を願ってのことでしたが、結果的には、わたしや東京の叔母たち自身が、不安の中にも強く幸せを感じることができたのです。

自分のために、古びることのない財布を作り、尽きることのない宝を天に蓄えなさい。

そこでは、盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。

あなた方の宝のある所に、あなた方の心もある。

(ルカ12•33〜34 マタイ6•20〜21)

叔母にはキリスト教の信仰があるわけではありません。

ですが、日々進行していく認知症の中で、時にはわたしのことも分からなくなる中でも、家族の支えを感じてくれたのか、訪問するたびに顔が明るく、見違えるほど穏やかになって行くのを見ることができました。

神を感じるのは、心情であって、理性ではない。

信仰とはこのようなものである。

理性にではなく、心情に感じられる神。

(パスカル「パンセ」278)

わたしを通して、叔母にもお恵みが与えられたのだと信じます。

もしかしたらまた、「あそこには行きたくない」と言い出すかもしれません。

その時はまた、違う対応をして前に進めるつもりです。

彼女のために、家族のために何が1番よいことなのかを考えて。

主イエスに結ばれた者として、あなた方にお願いし、また勧めます。

神に喜んでいただくためにどのように歩まなければならないか、あなた方がわたしたちから学んだとおりに、いや、今そのとおり歩んでいますから、その歩みをますます完全なものにしてください。

(1テサロニケ4・1)

以前もここに書いたとおり、今年は多くのことを学ぶことができました。

ご聖体をいただくときの心の祈りも続けています。

自分に与えられた召命を生きるための努力を積み重ねることができたようにも感じています。

心に残っていること、やり残したことをもう少しきちんと振り返ってみたいと思います。

どんなに困窮し、苦難の中にあっても、あなた方のお陰で励まされています。

あなた方が主に結ばれてしっかりと立っているかぎり、わたしたちは、今、まさに生きていると実感するからです。

(1テサロニケ3・7〜8)

振り返ることも大切ですが、同時に、先を見据えて「来年こそは!」と気持ちを切り替えることもよいでしょう。

このような時代(コロナ禍)に生きるわたしたちは、できるだけ悔いのない日々を送れたら、それに勝る幸せはないのかもしれません。

先週はどのような日々でしたか?

今週はどんな風に過ごしたいですか?

あとひと月あまりです。

今年もたくさんのお恵みをいただけた年であった、そう思えるように、待降節を心穏やかに過ごしましょう。

慈しみとまことはともに会い、

義と平和は抱き合う。

まことは地から生えいで、

義は天から身をかがめる。

主ご自身が恵みを授け、

わたしたちの地は豊かに実る。

(詩編85•11〜13)

価値ある判断

21日のごミサでは、9名の子どもたちの初聖体があり、晴れやかな子どもたちとご家族の様子に心から幸せを感じることができました。

初めてイエス様の体(聖体)をいただくこの日のために、子どもたちは長い時間をかけて勉強をし、日曜学校の先生方のご指導のもとこの日を迎えました。

.

日本でも、感染拡大を抑制するために「ワクチン接種済み、あるいはPCR検査での陰性証明の義務化」をする方向性が取られ始めました。

アメリカ南部では、今でもマスク着用を「禁止」するレストランやバーがあるそうです。

店も客も自由の権利があり、全ては自己責任という考え方なのだそう。

一方でニューヨークでは、レストランの室内営業や劇場などでは利用者にワクチン証明書の提示を義務付け、9/27からは医療機関や教職員に対する接種義務化がスタートしています。

オーストリアでは11/15から、新型コロナウイルスのワクチン未接種者(人口の3分の1以上を占める)には、不要不急の外出の禁止措置がとられています。

警察官が巡回し、外出中の人がワクチをン接種済みかどうか抜き打ち検査を実施するのだとか。

(違反者の罰金は500ユーロ)

ドイツでは、娯楽施設などへの入場に加えて、バスや列車に乗車する際にもワクチン接種証明書か陰性証明書の提示を義務付ける法案が審議中。

ベルギーでは、12歳以上はマスクの着用を義務づけられていて、今後は10歳以上に拡大。

在宅勤務については、11/20から週4日が義務。

ポーランドでは、入国しようとベラルーシの国境で多数の移民が立ち往生していて、その対策(国を守る権利)として政府は来月から国境に壁を建設することを発表。

フ〜ッ。。。。(ちょっとため息)

いまわたしたちが生きているこの時代は、どうなっていくのでしょうか。

わたしたちの生きる社会は、どのような未来を描いているでしょうか。

いつの時代も、その時代ごとに大きなジレンマを抱えていたのだろう、ということを考えます。

わたしたちが抱えている問題は、トリレンマかもしれません。

トリレンマとは、どれも好ましくない三つのうちから一つを選ばなければいけない、という三者択一の窮地を意味します。

義務

権利

自己責任

この3つは、本来は大切な概念であり、それぞれ独立したものであるべきですが、ひとたびはき違えると「選択肢」と捉えてしまうことがあります。

義務という名のもとに、本来好ましくないはずの政策が押し付けられているかもしれません。

権利を声高に叫ぶことで、他者への配慮が無視されているかもしれません。

難民とは自己責任で生きていけない人々である、ということを忘れているふりをしているのかもしれません。

初聖体の子どもたちを見ていて感じました。

ご聖体をいただくことは、キリスト者の義務や権利ではありません。

わたしたちは、信じているから、導かれているから、「はい、そのようにします」と確信と希望を持ってイエス様とともに歩んでいるのです。

パスカルは『パンセ』のなかで、人は3種類いる、と言っています。

「神を見出したので、これに仕えている人々」

「神を見出していないので、これを求めることに従事している人々」

「神を見出してもいず、求めもしないで暮らしている人々」

科学者の視点で、人間の心の特徴を分析したパスカル。

パスカルが生きた時代は、科学が目覚ましく進歩し、人間の理性への過信がはびこり、キリスト教に基づく世界観に疑問の声があがり始めていました。

しかし世の中を冷静に見つめていたパスカルは、理性こそ万能だという考えには危うさがある、と確信するようになります。

「人間はおごってはならない」と考えたパスカルは、人間の弱さを明らかにするため、日々考えたことを書いてまとめたのが「パンセ」です。

(NHK 100分de名著 ホームページを参考)

かなりの長編ですが、今この時代に読むべき本ではないかと思い、読み始めました。

イギリスで路上ライブを行なっていた女性シンガーが、ライブ中にゴミ箱を漁っているホームレスを見つけました。

近寄って自身の収益をホームレスの男性に寄付したところ、通行人がその倍の金額をシンガーに寄付してくれた、というニュースが目に留まりました。

沖縄の海に押し寄せている軽石を除去するボランティアを人気のユーチューバーが呼びかけたところ、多くの人が集まって作業した、というニュースもありました。

この2つの例は、どちらも「個人の判断」による選択です。

わたしたちはいつも正しい判断ができるわけではありませんが、神の導きをいつも意識しているわたしたちは、何が価値あることで何が必要とされることかはわかっているはずです。

昨日のミサで、初聖体を終えた子どもたちに宮﨑神父様がおっしゃいました。

「教会で、みんなの必要に応えることができる人になってください。」

............................

ヨセフは、本当に価値あることはわたしたちの関心を惹かないが、それを発見し、価値づけるために、忍耐強い識別が必要であることを教えてくれる。

本質を見極めるこの眼差しを、全教会が取り戻すことができるよう、聖ヨセフに取り次ぎを祈ろう。

(11/17教皇フランシスコ 一般謁見でのお説教より)

聖ヨセフよ、

あなたはいつでも神に信頼し、

御摂理に導かれ、判断しました。

わたしたちの計画ではなく、

愛の御計画を大切にすることを教えてください。

辺境から来たヨセフよ、

わたしたちの眼差しを変え、

辺境へ、世が切り捨て疎外するものへと、

向けてください。

孤独な人を慰め、

人間のいのちと尊厳を守るために、

静かに努力する人を支えてください。

アーメン。

悔いない毎日

今年、ゆるしの秘跡をお受けになりましたか?

「悔い改める」という言葉について、ここのところずっと考えています。

受講している神学のオンライン講座で、教授が「イエスは悔い改めよとは言っていない。ルカが追記したのだ。」とおっしゃいました。

以前、聖書百週間の講義の中でも神父様から、「ルカに度々出てくる悔い改めという言葉は、ルカが付け加えた編集句です。」と教わりました。

例えば、マタイとマルコでは、イエス様が徴税人たちと会食することの正当性について語るとき、自分は罪人たちを呼び集めるためにやって来たと述べますが、それに対してルカでは、罪びとたちに「悔い改め」を呼びかけるためにやって来たと述べています。

このように、並行個所のうちルカだけに結論として「悔い改め」が追記されている箇所がいくつもあります。

.

あなたがたも気をつけなさい。

もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさい。

そして、悔い改めれば、赦してやりなさい。

一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやりなさい。

(ルカ17・3~4)

.

E.P.サンダースの著書「イエス その歴史的実像に迫る」によると、

「ルカと使徒行伝の著者が悔い改めを強調することをとりわけ好んだ。

そして、それはイエス自身の教えの重要なテーマではなかった。

イエスは悔い改めに関心を持つ改革者ではなかった。」

ということになるようです。

罪人に悔い改めを要求するのは洗礼者ヨハネの教えであり、イエスはかつての徴税人・罪人ではなく、実際の徴税人・罪人たちの友人でした。

イエスは罪深いと思われていた人々と関わり、飲食を共にし、神はとりわけ彼らを愛してくださること、神の国がすぐそこまで迫っていることを告げます。

「今こそ悔い改めよ、さもなく滅ぼされる」はヨハネの教えで、「神はあなたがたを愛してくださる」とイエスは教えたのです。

イエスは、自分に従う人々は、たとえ聖書の要求すること(犠牲の供物とともに神殿で赦しを乞う)を行わなくても神の選びに属している、と考えていました。

その具体的逸話として、思い出してください。

王が披露宴の客を集める時、僕たちが「通りへ出て来て、彼らの見つけた人々はすべて悪人の善人も集めてきた。こうしてその婚宴は来客者でいっぱいになった」(マタイ22・10)

僕たちは、初めにすべての悪人たちに善人になるように求めたわけではなく、とにかく彼らを中に連れてきたのです。

.

『悔い改めなくても大丈夫』という話ではありません。

聖書思想辞典によると、

洗礼によって一つの実を結ぶ悔い改めの行為は、一回限りのものであり、これを繰り返すことは不可能である。

ところが、洗礼を受けた者もふたたび罪に陥ることが可能である。

ちょっと笑ってしまいました。

福音書に語られる「悔い改め」の概念は、旧約時代にはもっといろいろな意味を持つ曖昧なものでした。

いくつもの単語がそれにあたるとされていますが、もっとも多く出てくるヘブライ語の単語の意味は、「道を変える」「引き返す」「立ち戻る」というものだそうです。

つまり、悪から遠ざかって神に向かう姿勢を意味し、「生き方を変えて生活全体を新しい方向に向ける」ということです。

福音書の並びは書かれた順ではありません。

おおまかな年表で表すと、

30 イエスの処刑

44 パレスチナ全土が再びローマの支配下に

64~67皇帝ネロによるキリスト教迫害

ペトロ、パウロがローマで殉教

66~70第一次ユダヤ戦争

70 マルコ福音書成立

エルサレム神殿が炎上し陥落

71~74ローマによりマサダなどが陥落

79 ベスビオ火山噴火によりポンペイ滅亡

80 ルカ福音書成立

85 マタイ福音書成立

マルコとルカの間の10年に、悲劇的な出来事が続いたことがわかります。

旧約の著者たちが、第一神殿の破壊、バビロン捕囚を自らの神への不誠実な行いが原因であり、「神に立ち返れ」と自分たちを律したように、ルカも「神を信じて悔い改めよ」と追記したのではないでしょうか。

.

悔い改めなければ、告解しなければ罪は赦されない、と考えるよりも、

「しまった!」と思ったその日のうちに、すぐに軌道修正して、「神様に胸を張って生きる毎日を送りたい」というのが、今のところわたしがたどり着いた答えです。

・・・・・・・・・・・・

可愛い子どもたちの七五三の祝福がありました。

この子たちには「悔い」も「赦し」もありません。

素直にすくすくと、毎日を神様に守られながら育ってほしいと、心から願います。

この世の祈り

6日に母校である雙葉学園の同窓会が主催した、死者追悼ミサに与ってきました。

この1年の間に、3名の先生と25名の卒業生が天に召されました。

.

久しぶりに、所属教会以外の浄水通教会でのごミサに与りました。

7日には久留米教会の死者追悼ミサが捧げられました。

キッペス神父様がお亡くなりになったという、悲しいお知らせがありました。

これは、2019年のクリスマスのごミサの写真です。

.

こうして、クリスマスや敬老のお祝いのごミサなどにいつも来てくださっていたキッペス神父様。

いつも陽気なお姿でした。

安らかに憩われますように。

わたしも今年、親しい方々が天に召されました。

コロナ禍にあって、会えずにいた間に病魔に襲われた子ども時代からの友だち。

一緒にイスラエル巡礼にも行った、仲良しのおじさま。

わたしが洗礼を受ける時からずっと気にかけてくださっていた先生。

親しくしていた後輩の奥様。

わたしたちにいつ、その時が訪れるのかは本当にわからないのだ、と痛感した一年でした。

.

11/2の死者の日の朗読箇所です。

神に従う人の魂は神の手で守られ、

もはやいかなる責め苦も受けることはない。

愚か者たちの目には彼らは死んだ者と映り、

この世からの旅立ちは災い、自分たちからの離別は破滅に見えた。

ところが彼らは平和のうちにいる。

人間の目には懲らしめを受けたように見えても、

不滅への大いなる希望が彼らにはある。

わずかな試練を受けた後、豊かな恵みを得る。

神が彼らを試し、御自分にふさわしい者と判断されたからである。

るつぼの中の金のように神は彼らをえり分け、

焼き尽くすいけにえの献げ物として受け入れられた。

主に依り頼む人は真理を悟り、

信じる人は主の愛のうちに主と共に生きる。

主に清められた人々には恵みと憐れみがあり、

主に選ばれた人は主の訪れを受けるからである。

(知恵の書3・1~6, 9)

4節の「彼らには不滅への希望が満ちている。」(フランシスコ会訳)

不滅という単語は、終わりなき命、完全な幸福の永遠性を意味しています。

この箇所を母校の追悼ミサで朗読させていただき、イザヤ書の言葉が浮かびました。

太陽はお前にとってもはや昼の光ではなく、

月の明かりはもはやお前を照らす光ではない。

主がお前にとって永遠の光となり、

お前の神がお前の輝きとなる。

お前の太陽が沈むことはもはやなく、

お前の月が欠けることはない。

まことに、主がお前にとって永遠の光となる。

お前の嘆きの日々は終わる。

(60・19〜20)

死者は平和のうちにあり、永遠の完全な幸福の中にある。

この信仰は、この世で祈り続けるわたしたちにとって、最高の救いではないでしょうか。

死者は神様とともにいるので何も心配することはない、と何度言われても、何年経っても、「天国の母が安らかに過ごすことができますように」と祈り続けています。

信じていないからではなく、この世のわたしが天の母のためにできることは、祈ることとその意思を引き継ぐことだけだと思っているからです。

ほんの少し前に、土から生まれた彼自身が、

少し後に、借りていた魂を返すように求められるとき、

元の土に帰っていく。

(知恵の書15・8)

.

フランシスコ教皇は、この1年に亡くなられた枢機卿を始めとする方々のためにミサを捧げられました。

以下、バチカンニュースのサイトからです。

「主の救いを黙して待てば、幸いを得る」(哀歌3,26)という聖書の言葉を観想しながら、従順に信頼して主を待つことを学ぶよう招かれた。

困難の時も沈黙のうちに希望をもって主を待つことを学べば、人生の最も大きい試練である死に備えることができる、と教皇は説かれた。

新型コロナウイルス感染によって亡くなった人々をはじめ、最近故人となった枢機卿・司教らを悼まれた教皇は、「さあ、わたしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい」(マタイ25,34)という、主の忠実なしもべたちへの招きを、これらの兄弟たちが今、喜びをもって味わっているようにと祈られた。

庭で撮った写真です。

天国と死者と生者が繋がっている、と感じた一枚です。

コヘレトの空

「わたしたちの生活をコロナ前に戻す」といった発言を最近よく耳にします。

戻るのでしょうか。

全てが元通りになることを期待しますか?

聖堂中に聖歌の歌声が響き渡る日は、いつでしょうか。

この2年近くの間の日常、信仰生活も含め、確かにいろいろな制約がありましたが、悪かったことばかりではありません。

わたしの場合、かなりよく聖書を開くようになりました。

教会に行けない月日が長くあったので、ミサや行事風景をお伝え出来ませんでした。

ですので、ここを読んでくださる方ともっと聖句を分かち合いたいと思って取り組むようになりました。

それまで以上に、聖書に関係する本もよく読んでいます。

良かったこと、というと語弊があるかもしれませんが、人々が一堂に会したり、わざわざ遠方まで出向かなくてもオンラインでできることが多い、ということが実証されたことは、多くの方が納得されているかと思います。

実はわたしも、先月から大学のオンライン講座を受講し始めました。

以前でしたら、「学びたいけど平日の夕方に大学まで通うのは無理」と諦めていたでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

二人は一人に勝る。

もし一人が倒れると、その仲間が助け起こす。

二人が一緒に寝れば暖かい。

もし、襲われたとき、一人なら負けるが、二人ならともに立ち向かうことができる。

「三本縒りの紐は、たやすくは切れない」。

(4・9〜12)

コロナ禍にあって、友人や家族がどれだけ大切な存在であるか、わたしたちは痛感させられました。

頼ることのできる友人がいること、互いを心配し合う家族がいること、それがどれほどの幸せか。

.

順境の日には喜び、

逆境の日には反省せよ。

あれも、これも、神のなさることである。

それは、将来、何が起きるか、人には見通せないからである。

(7・14)

明日のことを知る人はいません。

今を、毎日を大切に生きること。

日常の小さなことの中に喜びを見出し、自らの至らなさを素直に認めることができますように。

.

あなたは正しすぎてはならない。

知恵がありすぎてもならない。

なぜ、自分で自分を滅ぼそうとするのか。

あなたは悪すぎてはならない。

愚かすぎてもならない。

自分の時がまだ来ないのに、なぜ、死のうとするのか。

(7・16〜17)

生きることは、自分一人の力でできることではないということを忘れてはいけないのです。

.

あなたの生涯の空しいすべての日々の間に、

あなたは愛する妻とともに楽しめ。

神がこれらの空しいすべての日々を、

日の下であなたに与えてくださった。

それが、あなたがこの世にあって受ける分であり、

日の下で苦労するあなたが受ける分である。

(9・9)

わたしがこの世にあって「受ける分」、これは先日書いた主の祈りのことにも通じます。

わたしたちの日ごとの糧をお与えください。

日ごとの糧、生きていくのに必要な、わたしたちに神様から与えられた賜物のことです。

.

あなたのパンを水の上に投げよ。

長い年月の後に、あなたはそれを見出すであろう。

あなたの持っている物を、七つ、否、八つに分けよ。

(11・1〜2)

寛大な施しは、後日、その報いを受けるだろう、という旧約の一般的な教えです。

施しに限らず、喜び楽しみも、人と分かち合うことでお恵みは7倍8倍になって帰って来た、という経験がわたしにもあります。

.

コヘレトは言う。空の空。

空の空。一切は空。

(1・2)

紀元前250〜200の時代に書かれた、コヘレト。

人間が極端に走り、到達不可能な目的をいたずらに追求するのを諫めています。

ひたすら幸福だけを把握し続ける人間の空しい努力を否定します。

(フランシスコ会訳聖書の解説より)

「空」という言葉はヘブライ語で「へベル」といい、日本語の「空しい」という言葉の持つニュアンスとは厳密には開きがあるようです。

この本によると、「空」は「束の間」という意味が適切であろう、ということでした。

この本を読んで、久しぶりにコヘレトを読み返し、今心に留まった箇所を抜粋してみました。

間違いなく、2年前に読んだ時とは違った箇所がわたしを捉えました。

コロナ以前の生活に戻りたい、という人間の希望は「空」のように感じます。

わたしたちが求めるべきものは、そこではないと思うのです。

箴言30・7〜8も、コヘレトと同じようにわたしたちを諭します。

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください。

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

この世で与えられた「束の間」を生きるわたしたちにとって、その生きる意味を見出すことは使命です。

コヘレトは「死」があるから「生」に意味があるのだ、と言います。

11月は死者の月です。

わたしも毎年、「死」についてよく考えを巡らせる月です。

今月は、特に今年天に召された方々のために、日々の祈りを捧げましょう。

心のシャローム

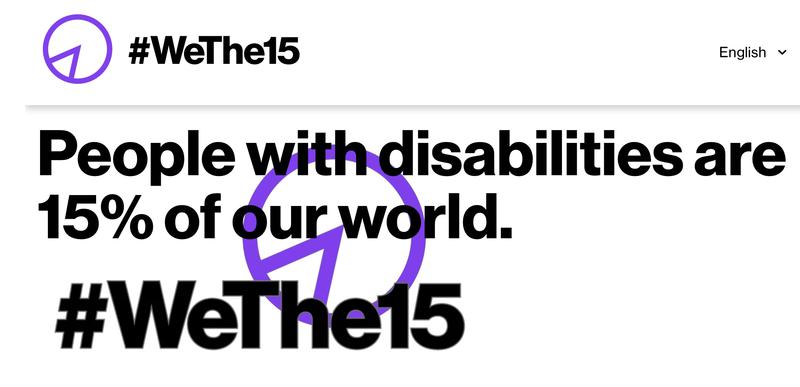

「WeThe15」(ウィーザフィフティーン)

東京パラリンピックに合わせて始まったこのムーブメント、ご存じでしょうか。

地球上の人口の15%、つまり12億人もの障がいを抱える人々の生活をより良くしていくことを目標として人権運動を展開し、障がい者に対する差別をなくすことを目的としている世界的な運動です。

.

15%の人が心身のどこかに障害を持っている、という現実は、驚きと同時にその割合で自分の周囲にも、という気づきを与えたかと思います。

イエス様の時代にも、栄養や生活環境が原因で不治の病となっていた人や、精神的・身体的な問題を抱えていた人が多くいたことが福音書を読むと分かります。

当時の人々は、シャロームは主が与えてくれる救いや平安という祝福であり、それが与えられていない人々は罪を犯したから、と考えていました。

マルコ2・1~12の中風の人を癒すエピソードでは、「子よ、あなたの罪は癒される」とイエス様がおっしゃいます。

「このことから、病は罪の結果であり、癒されることで罪も赦されるのだとイエス様も考えていた、と考えることができるけれど、聖書学の分析によるとそうではない」と聖書学者の本多峰子さんが書かれています。

ヨハネ9・1~4では、

弟子たちが「誰が罪を犯したからこの人が目が見えなく生まれてきたのか」と問います。

イエス様ははっきりとこう言います。

「彼が罪を犯したのでも、両親が罪を犯したのでもない。」

バチカンの一般謁見の際、教皇フランシスコが講和しているときに、トコトコと壇上に上がってきた少年。

これが普通の大人であったら、おそらく護衛が止めたでしょう。

でもこの少年(障害がある子でした)は、話している途中の教皇に近づいて話しかけ、隣にチョコンと座り、最終的には「その帽子が欲しい」とおねだりまでして帽子をゲットしました。

シャローム(主の平和)

イスラエルに行ったときは、「こんにちは!」という感じでホテルのスタッフやお店の人に言えました。

シャローム(主の平和)

左右前後の方々、周囲の皆さんに笑顔でご挨拶するとき、儀式のようになってしまい、わたしは心から言えていない気がしています。

ニューヨークでいつも行く教会では、届く範囲の方々はハグをして挨拶しあっていました。(コロナ前)

前任の神父様は、「周囲の方と握手をしてください!」と前置きされていました。

シャロームとは、心身ともに満たされた平和な状態を意味していることばです。

現代の複雑な人間関係社会においては、心の平安を保つのが難しい人、孤独のうちにいる人も多いでしょう。

自分の心に平和がなければ、「互いに平和の挨拶を交わしましょう」と促されても、素直に、本当に心からそうすることは出来ないのかもしれません。

ですが、身体や心に問題を抱えていたとしても、それは満たされていないということではありません。

ニュースの少年は、明らかに心が満たされた平和な存在でした。

シャローム「主の平和」と口にするときは、気持ちを楽にして自然体で。

態度で表さなければ、周囲には伝わらないでしょう。

来週こそは、、、やってみます!

.

教皇フランシスコは10月7日、ローマ市内コロッセオで行われた諸宗教指導者らとの平和祈願集会に出席されました。

エキュメニカル総主教、アルメニア使徒教会の総主教、イスラム教、ユダヤ教、仏教、ヒンズー教などの諸宗教の指導者、そして、ドイツのメルケル首相をはじめとする政治家たちが参加したこの集会で、こうお話されました。

「古代、コロッセオでは人や動物が闘わされ、そこでは多くのいのちが失われたが、今日でも暴力や戦争、兄弟殺しを、わたしたちは遠くから眺め、自分たちはその苦しみとは無関係であるかのように思い込んでいる。

人々の生活、子どもたちのいのちがもてあそばれている状況に無関心でいることが決してあってはならない。

他者の苦しみを見世物にはするが、同情することはない今日の社会において、わたしたちが同じ人間であることを認め、共感し、憐れむ心を育てることが大切。

平和は取り付けるべき合意や、単なる言葉ではなく、「心の態度」である。」