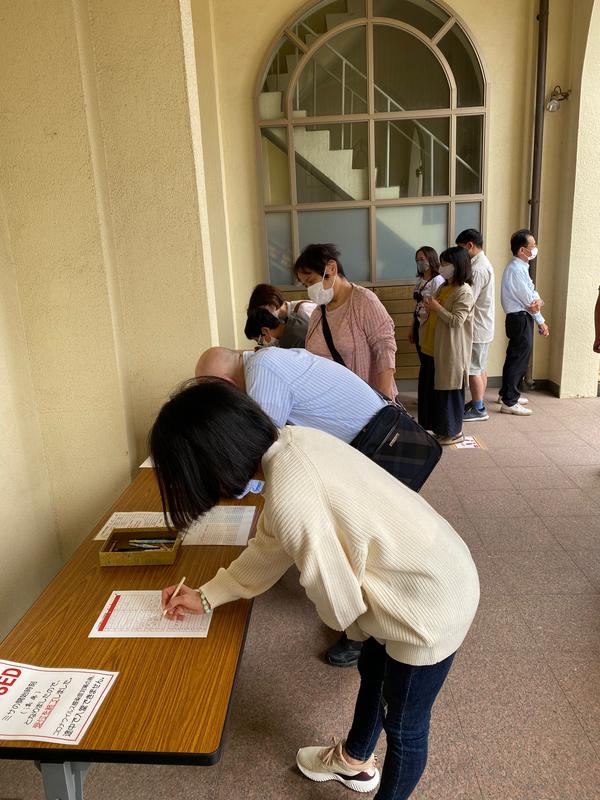

行事風景

残りの日々の過ごし方

今年は特に何もしていない気がするのに、残り3か月となりました!

毎年秋になると、年初に計画したことや抱負をどのくらい達成したか自己検証し、悔いなく残りの日々を過ごせるように考えてみます。

今年はどうでしょう。。。

抱負として掲げたのが「去年のように、そして去年よりも素晴らしい一年にする」でした。

去年までは、ごミサに与り、時には朗読や答唱詩編を歌わせてもらい、みなさんと語らう。

これがわたしの日曜日でした。

今年は、6月にミサが再開されてからというもの、いつも座る席でじっと静かに手を合わせて祈る、ことはほとんどなく、裏方としていろいろとお手伝いをさせていただけるようになりました。

去年までよりも、わたしにとっては意味のある(絶対にサボることのできない)日曜日となっています。

第一朗読ではイザヤ5・1~7が読まれました。

7節にはこうあります。

イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。

主は裁き(ミシュパト)を待っておられたのに、見よ、流血(ミスパハ)。

正義(ツェダカ)を待っておられたのに、見よ、叫喚(ツェアカ)。

(イザヤ5・7)

そのあとには、こうした言葉があります。

災いだ、悪を善、善を悪と言い、

闇を光、光を闇とし、

苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。

災いだ、自らを知恵あるものとみなし、

自分一人で賢いと思っている者たちは。

(イザヤ5・20~21)

この箇所は性悪説の表現ですが、マタイ5・1~に書かれた性善説の真福八端との対比で読むことができる、と教わりました。

災いだ、わたしは破滅だ。

わたしは汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住んでいるのに、

わたしの目は、王である万軍の主を見てしまったのだから。

(イザヤ6・5)

そして、こう続くのです。

その時、わたしは主の声を聞いた、

「わたしは誰を遣わそうか。誰がわれわれのために行くだろうか」。

わたしは言った、

「ここに、わたしがおります。このわたしを遣わしてください」。

(イザヤ6・8)

これはルカ5章のペトロの召命に繋がっています。

「しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう」と、疑わず素直に召されていくシモンのように。

第2朗読は、わたしが大好きな暗記している箇所です。

皆さん、どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。

何事につけ、感謝を込めて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。

そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。

終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。

わたしから学んだこと、受けたこと、わたしについて聞いたこと、見たことを実行しなさい。

そうすれば、平和の神はあなたがたと共におられます。

(フィリピ4・6~9)

この前後にはこうあります。

主に結ばれた者として、いつも喜びなさい。

重ねて言います。喜びなさい。

あなた方の寛容さをすべての人に知らせなさい。

(フィリピ4・4~5)

わたしに力を与えてくださる方に結ばれていることによって、わたしはどんなことでもできます。

(フィリピ4・13)

神への従順は返事にではなく、実際の行動にあります。

神への信仰は、悪ではなく善を、虚偽ではなく真理を、利己主義ではなく隣人愛を、毎日繰り返し選択することを要求します。

教皇フランシスコ 9/27 バチカンでの正午の祈りより

残りの3か月の抱負が決まりました。

◆神様からの召し出し(それぞれの立場で与えられる役割)に忠実に生きる。

◆くよくよと思い悩まず、神様に明け渡して委ねる。

◆これまでの信仰生活で学んだことを、いつでもどこでもだれにでも実行するよう心掛ける。

こうして書きだして決意を新たにすることで、自分に刻み付けることができると思います。

手帳にも書きました。

毎日を少しでも悔いなく(あれもできなかった、そうすればよかった、と思うことなく)生きたい、これはわたしの信仰生活の基本的な考え方なのです。

10/18の福音宣教の日に向けて、わたしたちそれぞれが「わたしがここにおります」と応えることができるような日々を重ねていきましょう。

心の隙間とゆとり

先週は東京に行っていました。

そのため、昨日のミサは自主クアランティンで欠席しました。

2週間教会に行けないことで、今感じているのは心に隙間が空いたような、空虚な感覚です。

都会で過ごした1週間、時間の流れが全く違うことに改めて驚きました。

静かに祈る時間が取れない、というか、祈ることを忘れてしまうような速さで時間が流れていきました。

久留米に戻って聖書を手にして、詩編を読みたい。

ずっとそう思っていました。

詩編103をじっくり読んでみました。

主は憐みに満ち、恵み深く、

怒るに遅く、慈しみに溢れておられる。

主は永遠に責めることはなさらず、

とこしえに怒り続けられることはない。

主はわたしたちの罪に従ってわたしたちを扱わず、

わたしたちの咎に従ってわたしたちに報いられない。

アンダーラインを引いた箇所は、神の主体性を感じさせる表現です。

神はいないようで存在している、ということを感じさせてくれます。

飛行機から見る空は、本当に美しい。

神が存在しない、とは思えません。

天が地より高いように、

その慈しみは、主を畏れる者が考えるよりも遥かに大きい。

東が西から遠く隔てられているように、

主は、わたしたちの罪をわたしたちから遠ざけられる。

父が子を憐れむように、

主はご自分を畏れる者を憐れまれる。

主は、わたしたちの造られた有様を知り、

わたしたちが塵にすぎないことを思われる。

人の日々は草のようにはかなく、

その栄えは野の花のように短い。

風がその上を通り過ぎると跡形もなく、

その場所さえ知る由もない。

この箇所は、わたしたち人間が神と出会うために弱くはかなく造られたことを感じさせる表現です。

人は存在しているようでないもの、ということを感じさせてくれます。

分厚い聖書を手に取ってお気に入りの箇所を読むことで、今感じているのは心にゆとりが出来たような、満ち足りた感覚です。

心の隙間は、大事なことです。

心のゆとりは、必要なものです。

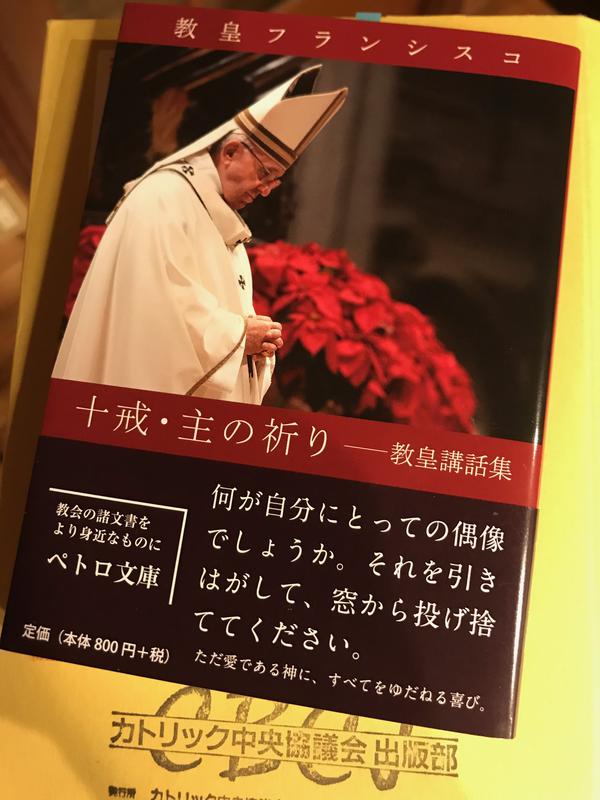

隙間をいつも気にかけながら祈り、聖霊が神様との執り成しをしてくださるようにそこに入ってきてもらうのだ、とパパ様の本で読みました。

自分にゆとりをもって他者のために祈ることができれば、その謙虚な心からの祈りは神によって受け入れられるのだ、とパパ様の本に書いてありました。

何をどう言おうかと心配してはならない。

言うべきことは、その時に示される。

というのは、語るのはあなたがたではなく、あなたがたの中で語ってくださる父の霊だからである。

(マタイ10・19~20)

立派な信仰とはどのようなものでしょうか。

立派な信仰とは、傷をも伴う自分の物語をたずさえ、主の足元に置き、いやしてください、意味を与えてくださいと願うものです。

だれもが、自分の物語をもっています。それは必ずしも清い物語とは限りません。

往々にして、多くの痛み、悲しみ、罪を伴う困難な物語です。

教皇フランシスコ、2020年8月16日「お告げの祈り」でのことばより

心に意味のある隙間を保ち、心にゆとりをもって生活できることのお恵みを噛みしめています。

霊的読書のすすめ

教会の手入れされた庭ではいつも、季節を感じさせてくれる植物がわたしたちを出迎えてくれます。

空の雲、草花の色から季節を感じられることは、幸せなことだといつも思います。

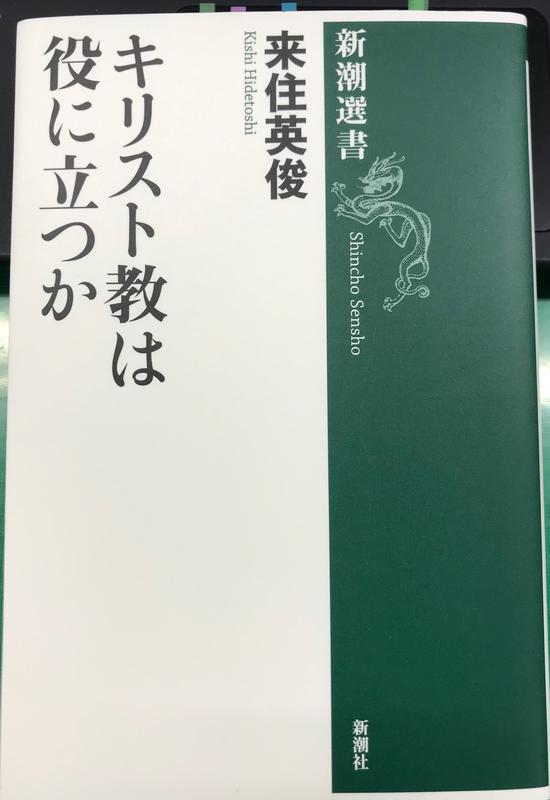

読書の秋、とよく言われますが、みなさんは本を読みますか?

いつ読みますか。

どのような本を選びますか。

デジタル社会で、スマホで漫画を読む人も多いようですが、それでも次々と新書が発行されていることをみても、実際に紙の本を買い求めて読むわたしのような人がまだまだたくさんいるのです。

本を選ぶポイントは、私の場合はこのような感じです。

◆心の養いとなる

◆できるだけ実話に基づいている

◆信仰生活の道しるべとなる

本棚に並べるのは「また読みたい本」「人に薦めたい本」と決めています。

ヘンリ・ナウエン神父様は、

「霊的な読書とは、私たちの内側と外側の生活における神の霊の働きを、心の目で注意深く読むことです。

霊的な読書を毎日15分でもいいので続けていくことによって、自分の頭がゴミ箱のようになることは減り、反対に、よい思いによって満たされた花瓶に変えられてくることが分るでしょう。」

とおっしゃっています。

究極の霊的読書は、やはり聖書を読むことでしょう。

わたしは、4年かけて聖書1冊を学ぶ聖書百週間を経験したことで、聖書の面白さにすっかり魅了されてしまいました。

(本来は100週間=2年と少しで終了するようプログラムされているのですが、神父様の転勤などもあり、4年もかかりました!)

聖書百週間とは、指導役の神父様と信徒10数名のグループで、決められた割り振り(例えば今週は出エジプト記の1章~4章、来週は5章~8章、と黙示録まで割り振られている)に沿って進めます。

事前に読み込んできた結果感じた感想や疑問を、全員が発表し分かち合います。

疑問を晴らすことは目的ではなく、全員が意見を言うためにしっかりと予習して発表することが大切です。

自分一人で聖書を読むだけでは得られない、深まりと広がりを感じることができるのがこのプログラムの魅力です。

全部読み切ったらイスラエル巡礼へ!という目標を掲げ、(意見を発表しなければならないので)毎週真剣に聖書を読んでいました。

最近は、今週の聖書朗読から目に留まった聖書の箇所を開くという読み方です。

宮﨑神父様がいつもおっしゃるように、その前後も読むようにしています。

いつも、この↓ページで朗読箇所を通読しています。

http://www.m-caritas.jp/reading.html

霊的読書、なにも聖書や高尚な本ばかりを読む必要はないのです。

自分にとって、生きていくうえで糧となる、癒しとなる、救いとなる、そういう読みものに出会えることはそれだけでお恵みです。

お薦めのサイトは、教皇様の謁見などでのお話を翻訳して掲載してくれるカトリック中央協議会です。

だれにでも容赦なく襲いかかるウイルスに立ち向かう中で、わたしたちの信仰は、人権侵害を前にして、真剣に積極果敢に無関心と戦うよう駆り立てます。

この無関心の文化は、使い捨ての文化も伴っています。自分に関係のないことには興味がないということです。

信仰はつねに、個人的であれ、社会的であれ、利己主義から離れ、回心するよう求めます。

利己主義の中には、集団的な利己主義もあります。

人間家族の一員であることの意味に改めて目を向けられるよう、主が「わたしたちの視力を取り戻して」くださいますように。

その視力が、あらゆる人への共感と敬意に満ちた具体的な活動、共通の家を気遣い、守る活動のために活かされますように。

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/09/15/21208/

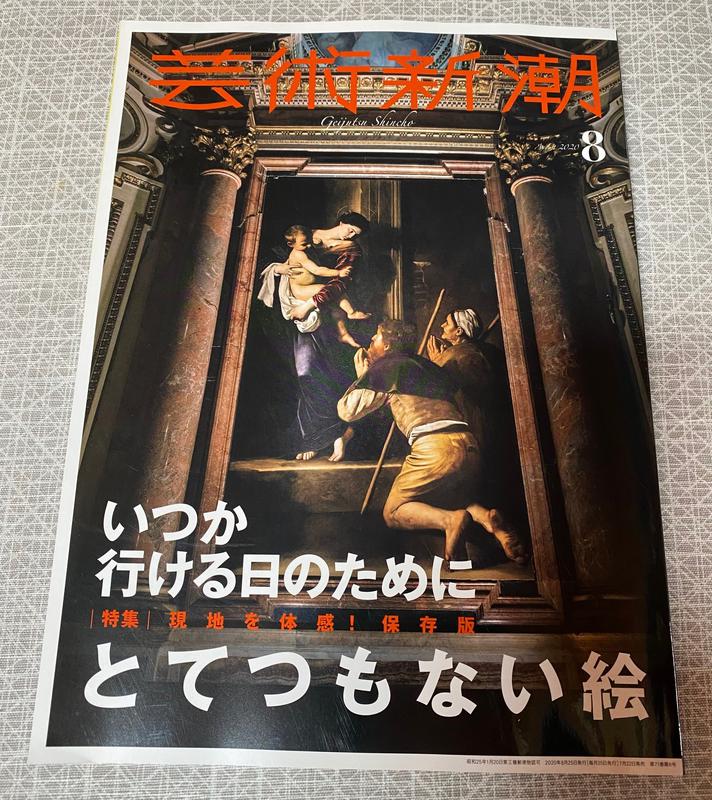

お薦めの雑誌は ↓ これです。

わたしたちの『おきて』

季節は秋へと移ろい始めました。

13日から教会学校が再開され、子どもたちが教会に戻ってきてくれました。

侍者もいないごミサが続いていますので、子どもたちの姿に目頭が熱くなる思いがしたのはわたしだけでしょうか。

教会共同体が未来に繋がっていく実感が持てるのは、子どもたちの教会での様子を目にできるからだと思うのです。

13日の第一朗読のシラ書です。

滅びゆく定めと死とを思い、掟を守れ。

掟を忘れず、隣人に対して怒りを抱くな。

いと高き方の契約を忘れず、他人のおちどには寛容であれ。

(シラ28・6~7)

2200年前に語られたこの『おきて』は、当時の社会に起きていた様々な問題を正面から捉えて、それを踏まえての生き方を説いています。

いまの混迷の時代の最中にあるわたしたちにも迫ってくることばが多く、たくさんアンダーラインを引いているお気に入りの聖書の文書のひとつです。

預言書を除いて、旧約聖書のなかで著者の名前が判明している唯一のものです。

教父たちはシラ書のことを「パナレトス(最も優れた本)」や「パナレトス・ソフィア(最も優れた知恵)」と呼んでいました。

3世紀以降は「エクレジアスティクス(教会の本)」と呼ばれ、教理の教科書として用いられていたのです。

オリジナルのヘブライ語版が19世紀に入って発見され、カトリックでは正典として位置づけられます。

1964年にはイスラエルのマサダの城壁発掘の際に、ほぼ5つの章を含む巻物の写本が発見されています。

これが、マサダの城壁です。

この写真を撮影しているとき、携帯の気温計は46℃でした!

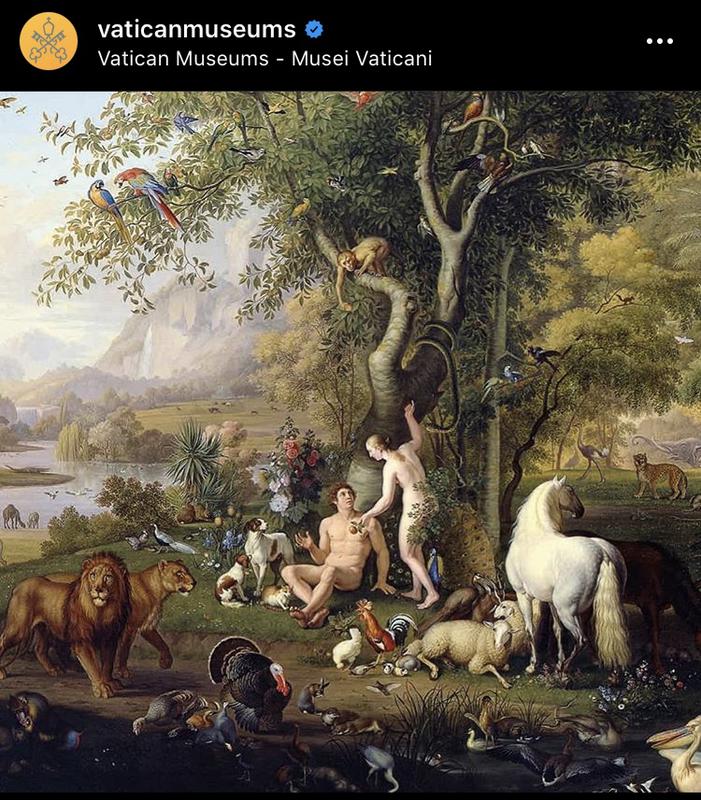

主は彼らに判断力と舌と、目と耳を与え、考えるための心をお与えになった。

主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。

主はご自分と同じ力を彼らに帯びさせ、

彼ら一人ひとりに、隣人についての掟をお与えになった。

(シラ17・3~14抜粋)

先週ご紹介した、教皇様の説教集からのお話です。

感謝の心を持ち、自由で偽りなく、祝福する心を持った責任ある大人という存在であること

忠実で寛大で裏表なく、いのちを守り愛する者であること

教皇様は説教の中で「十戒で語られる生き方」について、こう語られています。

暗記したい、いや、これは暗記すべき『おきて』です。

キリスト者に限らず、この生き方を全ての大人が心がけるならば、若者や子どもたちに良い影響を与えることができるはずです。

また、「祈り」について語られたことにも触れておきたいと思います。

わたしたちの祈りの多くは、かなえられていないようだからです。

求めても得られなかったことがどれだけあったか。だれもが経験しています。

扉をたたいても、開かれなかった経験をどれだけ重ねたことか。

そうしたときにも、しつこく、決してあきらめてはならないと、イエスは忠告しています。

祈りによって必ず現実は変わります。必ずです。

たとえ周囲の状況が変わらなくとも、少なくともわたしたち自身が、わたしたちの心が変わります。

神はこたえてくださる、それは確信出来ます。

唯一不確かなのはその時期ですが、それでも神がこたえてくださることを疑ってはいけません。

もしかすると、生きている間ずっと待ち続けなければならないかもしれません。

それでも神はこたえてくださいます。

生きている間ずっと待ち続ける、という表現にはハッとさせられました。

聞き入れられないのではなく、待つことに意味があるとは。

これも、心に刻んでおくべき現代の『おきて』です。

わたしを始め、現代人はせっかちで、不安定で、脆い心を持った人が多いからです。

祈ってください。祈りは現実を変えます。

事態を変えるか、わたしたちの心を変えるか、どちらにしても必ず変えます。

パパ様がそうおっしゃるのです。

なんと心強いおことばでしょう。

わたしたちに与えられた十戒も、現代において教皇様が示してくださる新しいおきても、決してわたしたちをしばるものではありません。

これは、神様が与えてくださる『ことば』なのです。

神様はこれらのことばを通してご自身を伝えてくださり、わたしたちがそれに応えて生きていくことを望まれています。

安息日の過ごし方

6日のごミサでは、敬老の祝福が行われ、50名ほどの大先輩方をお祝いすることができました。

コロナ禍において初めての、久しぶりの教会行事でしたので、感染防止対策もいつも以上にしっかりと取り組み、お祝いのひと時を過ごすことが出来ました。

9/1はカトリック教会の「第6回環境保護のための世界祈願日」でした。

10/4までは被造物を保護するための祈りと行動の月間、「被造物の季節(Season of Creation)」がキリスト教諸教会と共に行われています。

特に「アースデイ(地球の日)」の誕生より50周年を迎えた今年は、この期間を「地球のジュビリー(祝年)」として記念されており、教皇様も特別のメッセージを寄せられました。

神は、大地と人々を休ませるために安息日を設けられたが、今日のわたしたちの生活スタイルは地球をその限界まで追いやり、絶え間ない生産と消費のサイクルは環境を消耗させている。

このジュビリーを「休息の時」とし、いつもの仕事の手を休め、習慣的な消費を減少させることで、大地を生まれ変わらせる必要がある。

現在のパンデミックは、ある意味で、わたしたちによりシンプルで持続可能な生活様式を再発見させることになった。

今こそ、無駄や破壊につながる活動をやめ、価値や絆や計画を育むべき時である。

安息日について、中央協議会から出版された最新の教皇講和集のなかの言葉もご紹介します。

十戒のおきてでいう休息とは何でしょうか。

それは思い巡らす機会であり、逃避ではなく賛美の時です。

現実を見つめ、生きるとはなんとすばらしいことかと、感嘆するのです。

現実逃避としての休息に対し、おきては休息を現実の祝福と受け止めています。

わたしたちキリスト者にとって、主の日、日曜日の中心は「感謝」を意味する感謝の祭儀(ミサ)です。

主日は、それ以外の日を忘れ去る日ではなく、それらの日々を思い起こし、感謝し、人生を肯定する日です。

安息日については、昨年のイスラエル巡礼の記事でも取り上げましたが、ユダヤ教徒とキリスト教徒では捉え方が全く違います。

ユダヤ教徒は、冷蔵庫の扉を開けることさえも労働ととらえ、金曜の午後のうちに土曜の夕食まですべて作り置きして並べておきます。

もし電気のスイッチを押す必要が生じたら、他の宗教の隣人を呼んで、目で合図してつけてもらうそうです。

(スイッチを押して、と頼むのも労働!)

わたしからすると「安らげない安息日」と感じてしまいます。。。

教皇様は、安らぎは偶然手に入るものではなく、自ら選び取るものだとおっしゃいます。

自分が目を背けてきたことがあるのならば、それとも和解し、自らのわだかまりを解消して得るものなのだ、と。

真の安らぎとは、自分の人生をあるがままに受け入れて、その価値を認めることなのだ、と。

今日のコロナ禍のわたしたちにとって、安息日はまた新たな役割を持ったと思います。

自分の置かれた今の境遇、社会・生活環境に押しつぶされそうになったり、不満や不安ばかりが募ることも少なくないでしょう。

ですが、日曜日には、安息日である主の日には、真に安らぎを自ら得る努力をしてみませんか。

1週間のうちにいくつかのつらいことがあるでしょう。

喜びや楽しいことばかりの毎日を過ごしている人はいないのです。

それら全てを肯定して、真の休息である『恵みと解放』のために、自らの人生に感謝を捧げる日にしたいものです。

わたしの魂は沈黙して、ただ神に向かう。

神にわたしの救いはある。

(詩編62・2)

未来を想像してみる

去年の今頃、この今の現状を想像していた人はいるでしょうか。

私の友人の話です。

ある国立大学の3年生の娘さんが、リモート授業が後期も続くことに納得が出来ず、大学を休学すると言っているというのです。

友人も、国が何も対策をしてくれない、大学が満足のいく説明をしてくれない、と不満を持っていました。

私個人としては、そうした考え方の方向に疑問を持っています、

ですが、働き方や学び方、就職活動もままならない現状に不安を持っている人が多いのは事実ですので、その友人が少しでも安心できるよう話ができたら、と真剣に考えてみたのです。

世の中の多くのことは、「どうせ、こうなる」、「こうなるしかない」という予想通りに起こる。

しかし、それが起こる前には「想像もしなかった」良いことが起こって、事態が進展することもある。

それを経験したことがある人は、世界の見方が変わるかもしれない。

「この世界は思いがけない素晴らしいことが起こりうる世界である」。

キング牧師の演説に込められた力は「こんな現状は許せない」「何としても変革しなければならない」ではなく、

「それは起こりえる」、「その世界は可能である」という希望を身体の中に呼び起こすところにあるのです。

「必ず起こるはずだ」ではないのです。

神様は、人間には不可能としか思えないことを成し遂げることが出来る方なのです。

今回も、成し遂げてくださるかもしれないと希望し、祈り続けていくのだ。

この青字の部分は、来住英俊神父様の講演の中でのお話です。

先ほどの友人の話に当てはめて考えてみると、「こんな現状は許せない」という気持ちを、「この逆境とも思える状況を経験した自分をどのような未来に向けていくか考える好機」と捉えてみることはできないでしょうか。

イエス様は、悲しむ者だけが慰められる(マタイ5・4)とおっしゃいました。

死の現実を受け入れる者だけが、新しいいのちを受け取ることができます。

嘆かない者は慰められず、終わりに直面しない者は始まりを受け取ることができない、と。

現状に置き換えて考えてみると、嘆き悲しみもがく者だけが、本物の体験を体験し前進できるのだ、と言えると思うのです。

前回も引用したブルッゲマンによると、

イエス様は、古い秩序に凝り固まっていた人に対してではなく、古い秩序に失望したり、そこから締め出されたために何かを切望している人に対して、食べ物を与え、癒し、悪霊を追い出し、赦す、という衝撃的な働きをなされたと言います。

自らのうちに葛藤を抱えている人たちが、自らの意思で善いと思うことを実践しなければ、そこから抜け出すことはできません。

葛藤なしに神様からメッセージを受け取った預言者などいないのです。

ゲッセマネにおけるイエス様でさえそうでした。

地にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう仰せになった。

「アッバ、父よ、あなたにはおできにならないことはありません、

わたしからこの杯を取り除いてください。

しかし、わたしの思いではなく、み旨のままになさってください」。

(マルコ14・35~36)

ゲッセマネの園の一番樹齢の古いオリーブの木です。

この木陰でイエス様が祈られたのかもしれません!!

パパ様ツイッターにも、ヒントがありました。

被害者はわたしたちではないのです。

すべての被造物、地球そのものに目を向ける必要があることを、いまさらながらわたしたちが自覚して未来を想像し、新しい世の中を創造していかなければならないのです。

国が、学校が、会社が、と言っているうちは、「自分は正しい」と凝り固まった考えを持ってしまっています。

現状や体制への不満ではなく、自分がどういう未来(来年の今頃のことでいいので)を生きようとしているのか、どう生きたいのか、想像してみてください。

イエス様の涙

最近、泣きましたか?

どういう時に泣きますか?

悲しみ

呻き

傷ついた心

アメリカの旧約聖書学の第一人者であるブルッゲマンによると、

帝国主義的な意識は、呻きを黙らせる能力と、傷ついている人や呻いている人がまるで存在していないかのように、いつものように日々を過ごす能力を用いて生きている、と言います。

もしその呻きが街のあちこちで誰の耳にも聞こえるるような状況になったら、それはもう取り返しのつかないほど追い込まれているのだ、と。

エジプトでの呻きが社会革新の先駆けであり、黙らされた呻きや痛みの代弁者となったのがイエス様でした。

都に近づき、イエスは都をご覧になると、そのためにお泣きになって、仰せになった。

「もしこの日、お前も平和をもたらす道が何であるかを知ってさえいたら・・・・。

しかし今は、それがお前の目には隠されている。」

(ルカ19・41~42)

去年の今日、2019年8月23日に訪問した、エルサレムの『主泣きたもう教会』から旧市街の神殿にある岩のドームを望む写真です。

(この教会はオリーブ山の中腹にあり、上から急勾配の山を下りるのに必死でしたので、ここでほっと一息休憩できた時は本当に泣きそうになりました。)

この場所でイエス様が涙を流されたとされています。

人々に愛された神の都、エルサレム。

イエス様がエルサレムのために涙したのは、ラザロについて涙したのと同様に、死への苦悩を共有されたからです。

ほとんどの人がエルサレムはいのちに満ちた聖地だと考えていた中で、イエス様はその都の死を悲しまれたのです。

これは、去年の8月24日に歩いたビアドロローサ(エルサレムの十字架の道行き)の途中にある、『茨の教会』の内部です。

茨の冠をかぶらされ、ゴルゴタまで歩かれたイエス様を思いながら、去年の今頃、酷暑のエルサレムを毎日歩いていました。

(そのあとの行程、荒野のさらなる酷暑のことを思い出すと、久留米の40℃近い夏などなんてことありません!)

カトリック生活9月号の李神父様のコラムからのお話です。

感染が疑われる人を入国後2週間、空港近くのホテルなどで待機させる、といった検疫のことをquarantine(クアランティン)と言います。

この言葉は、中世にペストが流行した際、ベネチア共和国が外国からの船の入港を40日間(quaranta)留め置いたことに由来するのだそうです。

40と言う数字が聖書では度々登場する大切なキーワードであることに関係しているのでしょうか。

イスラエルの民がエジプトを脱出して約束の地に至るまで40年

モーセがシナイ山に登って十戒を受けるまで40日

エリアがホレブ山の逃れて神と出会うまで40日

イエス様が荒野で誘惑を受けたのも40日間

お前たちの最後の屍が荒れ野で朽ち果てるまで、子供たちはお前たちの不忠実を背負って、40年間、荒れ野で羊飼いとなるであろう。

お前たちがあの土地を偵察した40日の1日を1年と数えて、40年間、お前たちは自分の背きの罪を負う。

こうしてお前たちは、わたしに反抗するとどうなるかを知るであろう。

(民数記14・33~34)

この場合の40年という数は、文字通りの数字ではなく、次のステップに行くための準備に必要な年数を表現しているのだと教わりました。

神に反抗し続けた結果が今の世界の状況であるとしたら、わたしたちが新しい生活環境を手に入れるまで40か月?40年?、つまり結構長い時間を要するということになります...。

異邦人であるということ

異邦人、という単語は聖書を読んでいると度々出てくるのですが、聖書の中での意味は「イスラエルの民ではない人々」を指しています。

日本に暮らしていると、両親が日本人である、という人が多いため、移民や難民、多国籍の人々の暮らしに疎くなります。

つまり、「自分とは成育環境が違いすぎる人々」を『異邦人』として精神的に(無意識に)排斥してしまっていると自分で感じることがわたしには度々あります。

第106回「世界難民移住移動者の日」教皇メッセージに呼応して出された、日本の2020年「世界難民移住移動者の日」委員会メッセージからの抜粋です。

教皇フランシスコは、今年のメッセージの中で特に国内避難民について触れています。

難民とは「国境の外に出てきた人」と定義されていますが、現代の日本にも多くの「国内避難民」が存在しています。すでに日本で生活しながら、さまざまな理由で家を失い避難している人びとです。

非正規滞在となり、長期間入管施設に収容されている人、仮放免されても家が無い人、野宿を強いられている人、「ネットカフェ難民」と呼ばれる人。

マタイ15章の21~28が読まれました。

イエスは、「わたしは、イスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わされていない」とお答えになった。

イエスが、「子供たちのパンを取って小犬にやってはいけない」とお答えになると、女は言った。

「主よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただくのです。」

この福音にあるように、それまでのイエス様は神から離れていったイスラエルの民への救いを第一に考えていたのです。

イエス様に食い下がったカナン人(異邦人、と言っても、パレスチナの先住民)の女の「主よ、ダビデの子よ、わたしを憐れんでください」「主よ、どうかお助けください」という切実で誠実な願い、そして、自らを主人の食卓から落ちるパン屑をいただく小犬にたとえるという謙遜な態度に、イエス様が心を動かされ、その娘の病気を癒すのです。

『人間的情感が交わされるこのエピソードは、万人に向けられる福音のもつ意味を温かく感じさせる。』

『イスラエル中心の宣教意識が、復活を通してすべての民への宣教という意識に発展しているともいえる。

このように、マタイの叙述に従って見ると、イエスにおいて「すべての民をわたしの弟子にしなさい」いう意識が顕在化し、明確に告げられるようになるために、宣教活動の中での個々の人たちとの出会いが作用していったともいえる。

イエスの救いのみわざは人々との出会いと交わりを契機として生き生きと展開されていくのが福音書である。』

『 』内は聖書と典礼を発行しているオリエンス宗教研究所のホームページより

https://www.oriens.or.jp/st/st_hyoshi/2020/st200816.html

回心しないイスラエルの民の不忠実さと頑なさ、王や神殿祭司の愚かさを、そしてシナイ山の契約のような石の板ではなく「彼らの心に記された新しい契約」を預言者としてはばからずに述べたエレミヤ。

わたしはエレミヤを、当時の王政社会において衝撃的であったという点で異邦人だと考えます。

解放の神学を唱えた当時の聖職者たちもしかりです。

そして、イエス様こそが当時の社会における異邦人の最たる存在であったのではないでしょうか。

イスラエルだけでなく「すべての民」へ、その教えを広めるよう意図されていたイエス様。

この世における最後には、それまで従っていた人々や弟子たちも離散してしまい、見放されたイエス様。

近現代においては、異邦人でなかった人はいないのではないでしょうか。

根強い人種差別問題を抱える欧米で、その祖先が移民でなかった人はどのくらいいますか?

そうしたことに思いを馳せていて考えてみると、現在の社会における異邦人とはだれを指すのかという問いが浮かびます。

それは、教皇フランシスコ様がおっしゃっているように「忘れられた人々」なのです。

誰からも気にかけてもらえず、社会の周縁に追いやられた、孤独な、希望を持つことを忘れてしまったような人々、それが現代の異邦人です。

イエス様の時代、「律法に十分かなっていること」が最重視されていたため、人間関係にかかわる資質のなかで「あわれみ」は許されていませんでした。

あわれみを表現するギリシャ語《スプランクニゾマイ》には、他者の感情や状況を自分のはらわたが受け止めるという意味があります。

飼い主のいない羊のような、周縁に追いやられた人々へ、もっともそのあわれみを示されたイエス様のみこころに思いを寄せてみましょう。

主の平和を生きる

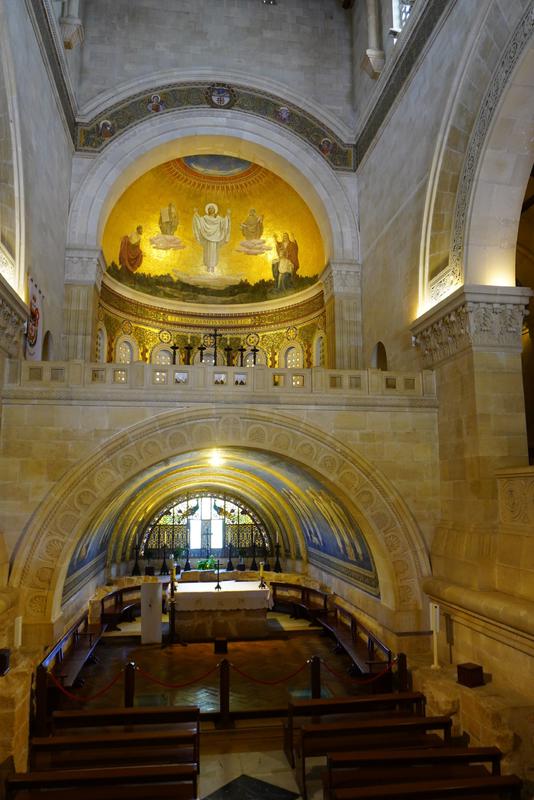

8月6日は、主の変容の祝日でした。

聖書には山の名前についての記載はないのですが、イエス様が山で預言者とともに語り合いながら光り輝く姿を弟子達に見せたと書かれています。

この世的な意味でのイエス様の勝利(イスラエルの解放)を願う弟子たちに対し、自らの受難を予言し続けたイエス様が、これから受ける苦難に際して信仰し続ける希望を与えるためにこの奇蹟を行ったと教えられています。

(マタイ17・1~ 9、マルコ9・2~8、ルカ9・28~36)

伝承では、山の名はタボル山と言われています。

去年のイスラエル巡礼の際に、タボル山の主の変容教会で撮影しました。

光り輝くイエス様と二人の預言者(モーセとエリヤ)、三人の弟子(ペトロ、ヨハネ、ヤコブ)が描かれています。

そう!

描かれている、のではなく、モザイクの作品なのです。

素晴らしい。。。(今頃、、、ため息)

中央協議会のホームページには、この祝日についてこのように書かれています。

「教会は、ともすると、復活のいのちに至るまでの壮絶な苦しみという面を強調しすぎていたかもしれません。

しかし、その苦難は、神の栄光を表す輝かしい姿でもあります。

私たちには、人生の中で大きな苦しみを耐えなければならない場面が必ずあります。

そのとき、私たちは血にまみれた惨めな姿をさらすだけではありません。

私たちが苦しむとき、人々の前では惨めで情けない姿に見えるかもしれません。

しかし苦しみを神様に委ねるとき、自分自身が神の栄光に輝くまばゆい光を帯びていることを忘れてはなりません。」

先日の記事にも書きましたが、船津神父様がおっしゃった

「あなた方の光を人々の前に輝かせなさい、というマタイの教えを忘れないでください。」というお言葉がずっと頭の中でこだましています。

『主の平和』を生きることなのだわ、と解釈して心に刻んでいます。

持病を抱えて苦しんでいる知人と話したとき、

「わたしは毎日、痛いし苦しい。祈るし、聖書も読むが、つらい。

神様はなぜこんな重い十字架をわたしに背負わせて、生かされているのか、毎日毎日考えて生きている。」

そう言うのです。

わたしはその方にこう言いました。

「生かされていることそれ自体に意味があるのでしょうね。

神様から目をかけてもらってるということを忘れないで。

わたしがいつもここにいることも忘れないで。」

『主の平和』

先日、友人のお母様の葬儀がありました。

祭壇の遺影が、ご夫婦での素晴らしい笑顔の写真だったのです。

ごあいさつで、「一人で旅立つのはとても寂しいと思い、途中まで同行することにしました。大変不謹慎で非常識とは重々知りつつ、あえて遺影を2人の写真にしました。」と。

おじさまらしいなぁ、とこちらがホッコリさせられました。

『主の平和』

平和とは、神とともにある状態を意味します。

弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちがいた場所の戸にはことごとくカギをかけていた。

そこに、イエスがおいでになって、真ん中に立って仰せになった。

「あなた方に平和があるように」。

そう仰せになって、両手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。

イエスは重ねて仰せになった、「あなた方に平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなた方を遣わす」。

こう言ってから、弟子たちに息を吹きかけて仰せになった、「聖霊を受けなさい。誰の罪であれ、あなた方が赦せば、その罪は赦され、あなた方が赦さないなら、赦されないまま残る」。

(ヨハネ20・19~23)

主があなた方を心から赦してくださったように、あなた方もそうしなさい。

これらすべてのことの上に愛をまといなさい。

愛は完全さをもたらす帯です。

そして、キリストの平和にあなた方の心を支配させなさい。

あなた方が一つの体に結ばれるものとして招かれたのも、この平和のためなのです。

(コロサイ3・13~15)

+++++++++++++++++

主の変容の出来事から、二つの重要な要素を引き出したいと思います。

わたしはそれを二つのことばで要約します。

「登る」と「下りる」です。

わたしたちは人々から離れ、山に、すなわち沈黙の場所に登らなければなりません。

それは、自分自身を見いだし、主の声をよく聞き取るためです。

わたしたちはこれを祈りの中で行います。

しかし、ここにとどまってはなりません。

祈りの中での神との出会いは、新たに「山を下り」、低いところに、平地に戻るようわたしたちを促します。

わたしたちはこの平地で、労苦、病気、不正、無知、物質的・精神的な貧困にあえぐ多くの兄弟と出会います。

わたしたちは、困難のうちにあるこれらの兄弟に、神とともに体験したことの実りを伝え、受けた恵みを分かち合うよう招かれています。

祈りをもって「登り」、イエスに聞き、兄弟愛をもって「下り」、イエスを告げ知らせることを少しずつ学ぶことができますように。

教皇フランシスコ様 2014年のお説教より

8月6日は、広島原爆投下の日です。

終戦の日、8月15日は「聖母マリアの被昇天」の祝日に当たります。

教会では、6日から15日までの10日間を「日本カトリック平和旬間」と定めています。

昨年までは、広島教区と長崎教区では、全国から司教をはじめとして多くの信徒が集まって「平和祈願ミサ」がささげられ、各教区でも平和祈願ミサや平和行進、平和を主題とした映画会、講演会、研修会、平和を求める署名などが行われていました。

主の変容が現代のわたしたちに語りかけている意味について、平和旬間とリンクして平和について思いを馳せる日々が続きます。

時代を見分ける選択

梅雨明けし、いよいよ本格的な夏がやってきました。

春先、コロナウィルスの市中感染が始まったころ、「夏になって気温が上がればウィルスは終息に向かうだろう」と報道で聞いたことがあります。

現実には、現在、第2波とも第3派とも言われる感染状況です。

わたしたちは、自分に問い続けなければなりません。

「このことに、いったいどんな意味があるのだろうか。

神様はどのようなことをわたしたちに語りかけようとしていらっしゃるのか。

この現実の中、神様はどのように生きるようにとわたしたちを招かれているのだろうか。」

イエスはまた群衆にも仰せになった、

「あなた方は雲が西に出るのを見ると、すかさず『雨になる』と言う。

果たしてそのとおりになる。

また南風が吹くと、『暑くなる』と言う。

果たしてそのとおりになる。

偽善者たち、あなた方は大地や空の模様を見分けることを知っていながら、どうして、今の時代を見分けることを知らないのか」。(ルカ11・54~56)

この部分は「時代を見分ける」というタイトルがついています。

いまのわたしたちにもスッと当てはまる教えかと思います。

コロナウィルスの感染拡大防止の対策について、評価が様々行われ(報道され)ています。

対策そのものであったり、リーダーの格付けであったり、合格点を出している(と報道されている)、または完全に成功している(と報道されている)国があるでしょうか。

見聞きする多くは、裁き、非難するものであると感じています。

つまり、わたしたちが現在情報として得ているのは、報道機関の取捨選択による「人の評価」によるところが大きいと言っても過言ではないのです。

メディアリテラシーの重要性は言うまでもなく、人の評価ではなく、自分で考えて選択することが大切です。

今日は、この時代を見分ける、今を見極めるために有益と思われるいくつかの本、文書をご紹介します。

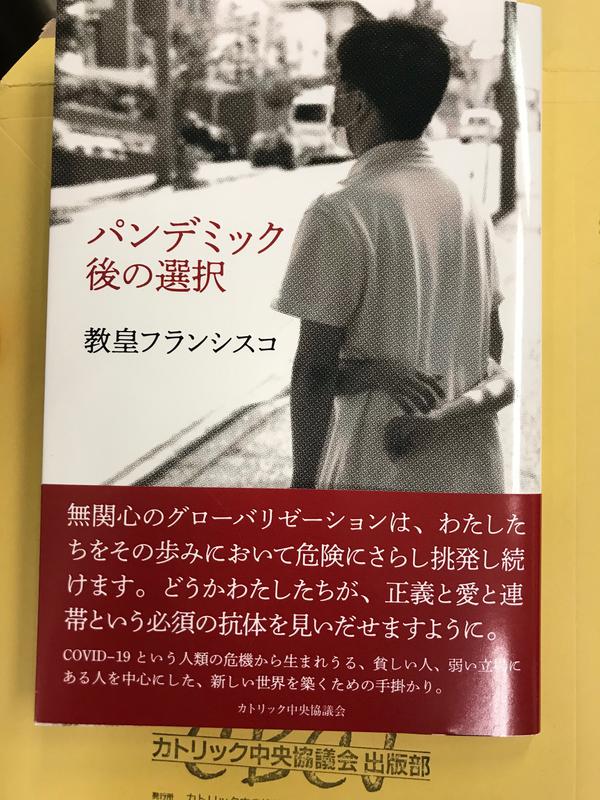

まずは、つい先日出版された、カトリック中央協議会の『パンデミック後の選択』という本です。

教皇様がこのコロナ禍において語られたいくつかの説教、書簡をまとめたものとなっています。

感染者、医療従事者へ思いを寄せられているのはもちろんですが、わたしが目に留めたのは次の一文でした。

「普段の生活を取り戻したときには、だれもが人間らしい品位ある生活を送れるよう、必要な方法や手段を提供し、国民の共通善のために精力的に働く責任を負う政治家の皆さんを、力づけたいと思います。」

このような思いやりの言葉を見聞きしたことはありませんでした。

政治家、各国のリーダーへの思いやり。

5月のロザリオの月にあたり「すべての信者に送る手紙」として出された書簡に添えられたマリアへの祈りにも、次の一文があります。

「各国の指導者を支えてください。

知恵と配慮を惜しみない心をもって、

生活に必要な物にも事欠く人々を助け、

将来への展望と連帯の責任をもって、

社会的、経済的な対策を講じることができますように。」

このウィルスは消えてなくなることはないでしょう。

わたしたちがどのように生きていくのかを「自ら選択すること」 が必要です。

そして、この現状のために「自分に何ができるのか」についても選択することについて考えてみましょう。

「こうした努力では世界は変えられないだろう、と考えてはなりません。

そうした努力は気づかれないこともしばしばですが、目には見えずとも必ず広がるであろう善を呼び出すがゆえに、社会にとっては益となります」(ラウダート・シより)

以下、あとがきの最後の一文です。

「パンデミック後の社会が、ただ単にパンデミック前に戻ることではなく、弱い人、貧しい人にいっそう寄り添う新たな世界の構築を選択できるよう、教皇の発するメッセージが、カトリック教会にとどまらず、一人でも多くの人に届けられることを願ってやみません。」

https://www.cbcj.catholic.jp/publish/pandemic/

次にご紹介するのは、最近わたしがハマって読んでいる故ヘンリ・ナウエン神父様の「いま、ここに生きる」からの一説です。

神が問われることは、「あなたはいまの時代のしるしを、あなたが悔い改め、回心するように求めるしるしとして見分けていますか」ということです。

何よりも大切なことは、兄弟姉妹の味わっている非常な苦しみにあずかって、私たちがあらゆる思い上がり、また、あらゆる裁く態度や非難する態度から解放されて、イエスの心のような柔和で謙遜な心が与えられるよう心の底から求めているか、ということです。

3つ目は、教皇庁生命アカデミーから発表された、 『パンデミック時代における人間のコミュニティ:生命の復活についての季節外れの省察』という文書です。

少し難解な文章だったのですが、わたしなりに大事だと思った点をいくつか記してみます。

◆人間家族が現実に直面している本当の問題は、道徳的な、単に戦略的ではない、連帯の意味である。それを必要としている他者への責任も含んでいる。

◆Covid-19の現象は、単なる自然の出来事ではない。

我々は自然環境への関係を再考するように要求されている。

我々は支配者や君主としてではなく、地球に執事として居住する必要がある。

◆生命の脆弱性の悲惨な証明は、それが賜であるという我々の自覚も新たにする。

◆誰もが自らの役割を果たすよう要求されている。

https://www.cbcj.catholic.jp/2020/07/27/21006/

最後は、バチカン出版局から発表された、新型コロナウイルス危機をめぐるキリスト教的考察をテーマにした本『交わりと希望』です。

教皇様が序文で「パンデミック危機は、わたしたちの生活の中の幸福やキリスト教信仰の宝について考えさせ、この嵐の中で自分たちを支えるための根をどこに深く張るべきかを考察させた」と書いてあるそうです。

日本語訳が中央協議会から出るのが楽しみです。

(森山神父様、よろしくお願いいたします!)

祝「初ミサ」of 初ミサ

新司祭がその教会で初めて執り行うごミサを「初ミサ」と呼びますが、本当に初めてのごミサを久留米教会で上げてくださいました!

最初のごあいさつです。

「司祭に叙階されて4日目のわたしがミサをちゃんと捧げることができるのか?と不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

神様がわたしを通してミサを行ってくださるのです。」

(船津司祭らしい、誠実なお話しぶりです!)

「叙階にあたり、多くの方からお手紙をいただきました。そのなかにはお会いしたことのない方からのものもありました。

全く知らない方からの本当の祈り、願いが込められたお手紙をいただきました。

『この手紙の目的は、あなた様に叙階のお祝いを申し上げるためです。

今日から司祭のための祈りを始めます』と書いてありました。この手紙はわたしにとって、宝です。」

宮﨑神父様が昨年イタリアで買ってきてくださったカリスを、久留米教会の信徒からの贈り物としてお渡ししました。

新司祭からの祝福は、全免償が与えられるとされています。

最後のごあいさつでは、こうおっしゃいました。

「神様の呼びかけに耳を澄まし、それに応えて生きていく。

わたしの司祭としての道もそう、皆さんひとりひとりもそうです。

あなた方の光を人々の前に輝かせなさい、というマタイの教えを忘れないでください。

10数年前にこの久留米教会から寺濱神父様が誕生したとき、『わたしの願いは、次の10年で新しい司祭がこの教会から生まれることです』とおっしゃっていました。

わたしも同じことを祈りたいと思います。」

イエスがご自身の貧しさで豊かにしてくださらなければ、司祭はもっとも貧しい者です。

イエスが友と呼んでくださらなければ、司祭はもっとも役に立たないしもべです。

ペトロにしたようにイエスが忍耐強く説いてくださらなければ、司祭はもっとも無知な者です。

よい羊飼いが羊の群れで強くしてくださらなければ、司祭はもっとも脆弱なキリスト者です。

私が聖職者でいるのは、神が私の小さに「目を留めてくださったからです」(ルカ1・48)

その小ささのなかに、私たちは喜びを見出します。

私たちの小ささのなかにある喜びを!

(教皇フランシスコの説教より)

幸せな喜びとお恵みに満ちた、この活気ある久留米教会をこれからもともに前に進め、新司祭のご活躍を祈りたいと思います。

船津亮太 司祭 叙階式

23日、久留米教会において、叙階式が執り行われ、船津司祭が誕生しました。

司祭叙階式は、一人の男性が「地に落ちて一粒の麦となる」緊迫した雰囲気であってほしいと思う、と来住神父さまがカトリック生活8月号の連載記事に書かれていました。

もし一粒の麦が地に落ちて死ななければ、

それは一粒のままである。

しかし、死ねば、豊かな実を結ぶ。

(ヨハネ12・24)

3月に予定されていた叙階式が延期となりました。

しかし、5月にはアベイヤ司教が着座され、お心遣いで久留米教会での開催となったという経緯は、わたしたち久留米教会の信徒にとっては大変光栄なことでした。

残念ながら招待者のみの参列ではありましたが、福岡教区のご尽力で初めて生中継され、まさに、厳粛でありながら、喜びに満ち溢れた叙階式でした。

今週末、25日(土)19時、26日(日)9時、11時、3回の主日のミサで船津司祭の初ミサが執り行われます。

最高の笑顔です。

亮太司祭の今後の歩みが愛と恵みに満たされるよう、祈りましょう。

「父になる」召命

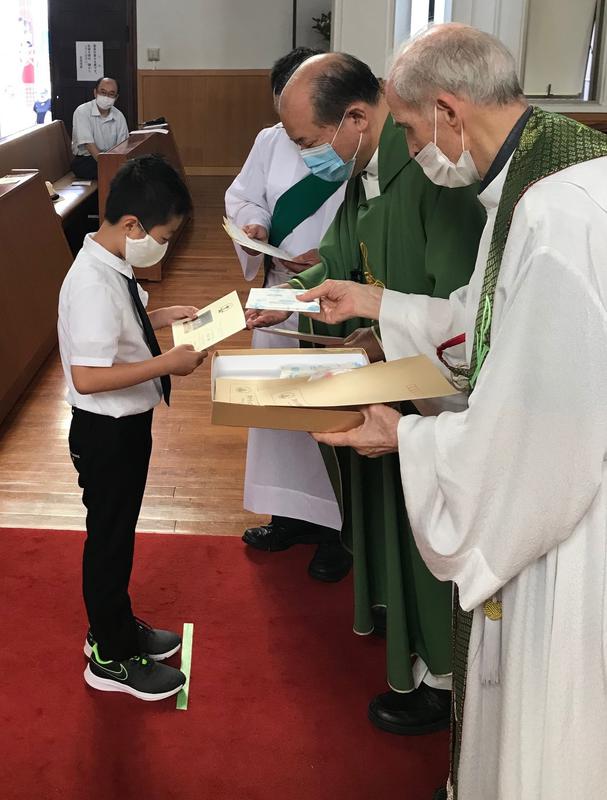

19日のごミサは、6人の子どもたちの待ちに待った初聖体のお祝いでした。

6人中5人が男の子という、なんとも期待に胸が膨らむ(笑)初聖体の晴れの日のお祝いでした。

みんなでお揃いの、十字架の刺繍の入ったマスクを作ってもらったようで、晴れ晴れとした子どもたちの姿に、教会中が幸せと喜びに満ち溢れた、久しぶりに活気の戻った久留米教会でした。

ルカに書かれている放蕩息子のたとえ話は、福音書の中でも一般的によく知られたストーリーでしょう。

この物語は、次男坊に甘い父(よくある)、兄が弟より愛されておらず、弟よりも価値を認められていない、どうしようもない弟と妬む兄(あるある)、そういうことを言っているたとえ話ではありません。

父は2人の息子を比較していません。

父が2人の息子を愛していることは明らかで、それぞれの置かれた立場に合わせて愛を表しています。

弟を迎えた父は祝宴を催し、畑から戻った兄を迎えた父は弟の帰還をともに喜んでほしいと願います。

ヨハネの14章のタイトルは『父への道であるイエス』

わたしの父の家には、住むところがたくさんある。

わたしが行って、あなた方のために場所を準備したら、

戻ってきて、あなた方をわたしのもとへ迎えよう。

わたしのいる所に、

あなた方もいるようになるためである。

(ヨハネ14・2~3)

神の子とされたわたしたちには、ひとりひとりに特別な場所が与えられています。

比較、嫉妬、ライバル心、競争心を捨て、父の愛にゆだねることを暗示しているのが、この放蕩息子のたとえ話です。

真に憐れみ深い父性が生き生きと描かれているのです。

このたとえ話の前には、見失った羊となくした銀貨の話があり、この3つを合わせた15章のタイトルは『憐れみの三つの喩えの序』です。

嘆き

赦し

惜しみなく

この3つのキーワードが秘められています。

祈りの多くは嘆きであり、それを受け止めてくださる父

心からの絶えざる赦しを与えてくださる父

父は自分のために何も取っておかず、子どもたちのために自分自身を注ぎ出します。

何のためらいもなく自分を与え尽くします。

その善良さ、愛、赦し、ケア、喜び、憐れみに何の限界も設けない神の存在が暗示されています。

わたしたちもキリスト者として、この父性に倣うべきところが大きいと思います。

大変難しいことですが、イエス様をとおして表された父の憐れみ深さを、いつも心に刻んでおかなければなりません。

あなた方の父が憐れみ深いように、

あなた方も憐れみ深い者となりなさい。

(ルカ6・36)

これは、神の子となるための根本条件なのです。

いよいよです。

神様がわたしたちに新しいお父さんをお与えくださる日が近づいてきました。

およそ父と名づけられるすべての父性の源である天の父(エフェソ3・14~15)の代理人の一人として、わたしたちの船津新司祭の誕生を祝う日が迫ってきました!

召命とは、よく耕された相互愛という畑で熟す果実です。

忘れないでください、召命はひとりでに生まれるものではありませんし、ひとりでに育つものでもありません。

召命は神のみこころを起源とし、信仰心の土壌で、兄弟愛を体験するなかで芽吹きます。

(教皇フランシスコ 世界召命祈願の日メッセージより)

叙階式の模様は、YouTubeでライブ配信される予定です。(23日午後2時より)

準備に余念のない宮﨑神父様と久留米の信徒たちです!

詩編で祈る

12日の第一朗読と答唱詩編にハッとさせられました。

まことに、天から雨や雪が降れば、地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、

種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに、天に戻ることはないように、

わたしの口から出る言葉は、わたしが望むことを行い、

わたしが託した使命を成し遂げずにむなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・10~11)

あなたは地を訪れて、潤わせ、それを大いに豊かにされました。

天の水路には水が満ちています。

あなたは彼らに麦を用意されました。

あなたはこのように大地を整えられました。

畝間を豊かに潤し、土塊をならし、夕立で大地を柔らかにし、

芽生えたものを祝福されました。

(詩編65・10~11)

恵みの雨を降らせてくださる神に感謝する祈りの詩編です。

今この時だからこそ、この詩編を祈りとして唱えることが必要だ、と感じました。

黙想会に参加すると、(安易な表現ですが)心も身体もデトックスされたような気持ちになります。

「さあ、静かなところへ行ってしばらく休みなさい。」

マルコ6.31

黙想の家を、英語ではRetreat House(リトリートハウス)といいます。

Retreatには「退く」と言う意味があります。

日常生活からひとまず退き、離れ、独りになって静かに祈りの時を持つ。

そして、こころに語りかける神のことばに耳を澄まします。

(カトリック福岡黙想の家 ホームページより抜粋)

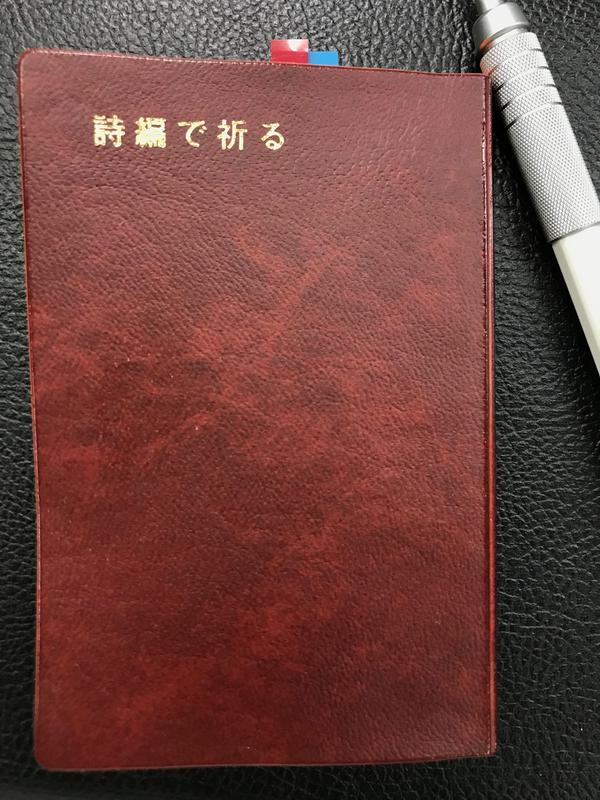

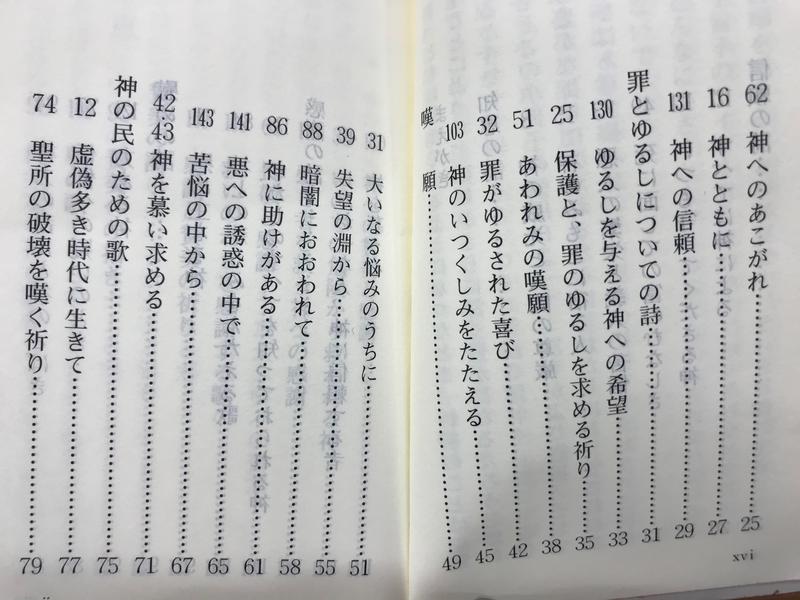

「詩編で祈る」 というテーマでの黙想勉強会に参加しました。

詩編についてこれほど深く考えたのは初めての経験でしたし、詩編が「使える」ことに目からウロコでした!

聖書は神から人への語り掛けですが、唯一詩編だけは、人間が神に語りかけている言葉、詩です。

自分のなかに渦巻く様々な思い、怒り、嘆き、痛悔、あるいは信頼、感謝、賛美といった思いを、神様に向かって、詩編にのせて「注ぎ出す」ことで、神様との関係が循環し、生き生きと生きることが出来るのです。

人間のあらゆる思い、それらを偏らずに祈ることによって、自分の心という畑をまんべんなく深く耕し、肥沃なものにしていくことができるのです。

神様には何を言っても大丈夫なのです。

怒りに任せて、祈りかどうかもわからず、不安や不満をぶちまけることさえも受け止めていただけます。

詩編には「嘆きの詩編」「怒りの詩編」などと呼ばれている詩があります。

たとえば、あなたが今苦難を抱えていて嘆き悲しんでいるとしたら、その詩編(ex.102)に乗せて嘆き抜いてみるとよいでしょう。

嘆きの詩編102は、こう神に語りかけます。

不幸なものが心挫け、その憂いを主の前に訴える時の祈り。

主よ、わたしの祈りを聞き入れ、

わたしの叫びをみ前に至らせてください。

わたしの悩みの日に、あなたの顔を隠さず、

わたしに耳を傾け、わたしが叫び求める日に速やかに答えてください。

(1~3)

父が子を憐れむように、主はご自分を畏れる者を憐れまれる。

主は、わたしたちの造られた有様を知り、

わたしたちが塵にすぎないことを想われる。

人の日々は草のようにはかなく、

その栄えは野の花のように短い。

風がその上を通り過ぎると跡形もなく、その場所さえ知る由もない。

しかし、主の慈しみは主を畏れる者の上に、とこしえからとこしえに。

(13~17)

このポケットに入るサイズの祈りの本は、数年前の御復活祭の時にプレゼントでいただいたものです。

バッグに入れて持ち歩き、ふとした瞬間に開くだけでお祈りが出来るという優れものです!

嘆いて嘆いて、嘆きの底までたどり着いて、その底に足がついたら蹴り上げて上昇するのだ。

底までいかずに途中で上昇しようとすると、中途半端な気持ちのままに嘆きがくすぶり続ける。

嘆きたいときは、神に嘆き尽くすほうがよい。

黙想を指導してくださった神父様がおっしゃっていました。

詩編65の恵みの雨に感謝する詩は、この水害の時だからこそ、唱えなければならないと思うのです。

雨は本来、神からの大地への、わたしたちへの恵みなのです。

そのことを、災害時には忘れてしまいます。

雨を、恵みとして降らせてください。

被災された方々に一日も早く心の平安をお与えください。

そう祈りたいと思います。

祈りに求めるものは何でしょうか。

「安らぎ」が得られる祈りができることは、喜びでしょう。

ご自分のもとに来る者を「休ませて」くださると、イエスは言います。

キリストが疲れた者、重荷を負う者に与える「安らぎ」は、単なる心理的な慰めでも、施しでもありません。

それは、福音を知り、新しい人類の構築者となった、貧しい人たちの喜びです。

イエスご自身があたえる喜び、それが安らぎです。

(7/5 教皇フランシスコのお説教より)

神との信頼関係

名誉教皇ベネディクト16世の兄、ゲオルグ・ラッツィンガー師が帰天されました。

「わたしが小さな時から、兄はわたしにとって同志であるだけでなく、信頼のおける導き手でもありました。

わたしに、方向性と拠り所をはっきりと、決然とした選択をもって示してくれました。

困難な状況の時も、わたしに取るべき道をいつも示してくれました。」

これは、ベネディクト16世がゲオルグ氏についてかつて語られたおことばです。

おふたりの関係は、強固な信頼関係のうえにあったことが、このたびのいくつかの報道からもよくわかりました。

(余談ですが、映画「2人のローマ教皇」を観てからすっかりベネディクト16世を見る目が変わりました!)

サマリアの女に井戸の水を飲ませてほしい、と頼まれた時のイエス様のことが思い出されました。

多くのエピソードは、死にそうな子どもを助けてほしい、病気を癒してほしい、という人々からイエス様への働きかけであるのに対し、イエス様の方から女性に頼みごとをするというこの逸話は、大変興味深いものです。

なぜか、イエス様はこのサマリアの女を信頼して自ら話しかけます。

そして、最初はいぶかしがった彼女も少しずつ心を開き、町の人に「このひとがメシアかもしれません」とわざわざ言いに行くのです。

彼女はおそらく、自分の身の上から周囲の人々と疎遠になっていたであろうに、だから日中の暑い時間帯(他の人がいない時間)に水を汲みに行っていたであろうに、自分から町まで知らせに行ったのです。

イエス様と長い時間話したことで、彼女もイエス様を信頼し、変貌を遂げたようです。

親、兄弟姉妹、恩師、友人のなかにみなさんも、「信頼する人」がいらっしゃるかと思います。

そう書きながら、わたしにとっては誰だろう、と思いを巡らせています。

「わたしはこの人を信頼しています」

そう明確に言えることは、それだけで幸せなのかもしれません。

わたしたちの信仰は、その最たるものではないでしょうか。

『神との信頼関係』

神への揺るぎない信頼があるわたしたちの生き方

神から信頼されたわたしたちへの招きに、ときにはフワフワとしたり、寄り道をしながらも応えていく生き方。

個人的なことですが、今日7/6はわたしの母が帰天して9年目の日にあたります。

9年前のわたしは、今思い返しても恥ずかしいくらい身勝手な娘でしたが、母がわたしを信頼してくれていることは感じていました。

それにうまく応えられないことへの焦りともどかしさを抱えていました。

最近読んだ本の中で、ダントツにお勧めなのが、この来住英俊神父様の本です。

私は、イエス・キリストに自分の苦労や嘆きを折に触れてよく語りかけています。

くだらない悩み、くよくよした弱音もイエスがすべて受け止めてくれると感じます。

もちろんそれで生活上の苦労や悩みがなくなったわけではありませんが、イエスのおかげでフラストレーションや怒りをほとんど感じなくなりました。

キリスト教信仰は、神からの招き(呼びかけ)への応答です。

一緒に歩もうじゃないかという招きに「わかりました。そうしましょう。」と応答した。

どんなに理不尽なことを体験し、また見聞きしても、「それでも」応答し続ける人がキリスト者と呼ばれる人々です。

来住神父様の語られる、人生経験の中から織り出された生きたことばは、どれも心に深く刺さります。

お互いの信頼関係があるキリスト者として、時にはフワフワとした気持ちになってもいいのだ。

焦らなくていい、もどかしさを抱えるのも普通のことなんだ、と安心させてもらえた本でした。

視点を変えてみる

29日の聖ペトロの祝日に併せ、宮﨑神父様の霊名をお祝いしました。

ジュゼッペ神父様がお祝い(?)の演奏を披露してくださいました!

いよいよ来月23日には、この久留米教会において、久留米教会出身の船津亮太助祭の司祭叙階式が行われます。

今、久留米教会は喜びとお恵みに満ちています。

先日、ある神父様とじっくりお話をする機会に恵まれました。

その神父様の「キリスト者とはなにものか」というお考えが面白いのです。

もし、わたしが「信者ってどういうひと?どういう生活?」と聞かれたら、うまく説明できないと思うのです。

「どうせ、信仰を持っていない人には理解できないだろうなぁ、、。神に祈りを捧げる生活をしている人とか言ったら引かれるかも、、、」と思ってしまいます。

神父様は『しょっちゅう、イエス・キリストという人とおしゃべりしている人』と表現されました。

なるほど!!と目からウロコでした。

何事も、ちょっとずらして考えてみると、違った見え方がしてくるものです。

宗像の黙想の家のこのご像、素晴らしいですね。

ローマ兵に連行されていくイエス様の様子が表現されています。

でも、わたしには「小さな存在にすぎない弱い人間を全てから守る存在」に見えます。

どうですか?!

そう言われてから見ると、そう見えませんか?!

手をつなぎ、信頼のあかしに肩に触れている、小さき我ら

そう見えます。

前々回の記事、「死者とのつながり」を読んでくださったある神父様からメールをいただきました。

わたしたちが死者のために祈ることについて、書いた記事でした。

神父様からのメールには、

「むしろ死者がわたしたちを生かしている。

生ける者の教会は、亡き者の教会によって支えられている。」

「死者は生きていて、今を生きるわたしたちを生かす。

わたしたちが死者に向かうというよりは、死者の方がわたしたちを生かしている。」

そう、本当にそうです、そうなのです。

「亡き母を天国で安らかに過ごさせてください」と毎晩祈るわたしを動かしているのは、亡くなった母とイエス様なのだ、と日々、いつも感じます。

この世の生(ビオス)は永遠の命(ゾエ)に照らされ、守られ、支えられ、導かれているのです。

視点を少し変える。

何事も真正面からだけとらえて考えるのではなく、少し横から眺めたり、一歩引いて考えてみると見えてくるものがあります。

フランシスコ教皇が昨年秋に来日された際の、東京での青年たちとの集いでのお説教の一説です。

なんのために生きているかに焦点を当てて考えるのは、それほど大切ではありません。

肝心なのは、だれのために生きているのかということです。

神様からの質問

ミサが再開されて3週間。土日3回の主日のミサはいずれも100名前後の参列者です。

第2朗読の一説に心を惹かれました。

実にアダムは、来るべき方を前もって表す者だったのです。

(ローマ5・14)

神様がアダムとイブ、カインに質問をされている場面は、わたしたちに対する問い掛けと読むと面白いものです。

神様はアダムに質問されます。

「あなたはどこにいるのか」

アダムは答えます。

「園の中であなたの歩まれる音を聞き、わたしは裸だったので、恐れて身を隠したのです」

「あの女が、木からとってくれたので、(仕方なく)食べたのです」

神様はイブに問い掛けます。

「あなたは、なんということをしたのです」

イブは答えます。

「へびがわたしをだましたのです。」

2人とも、人のせい(へびのせい)にしています。

カインに質問されます。

「弟アベルはどこにいますか」

カインは答えます。

「知りません。わたしが弟の番人でしょうか」

今でいう、逆ギレのようです。

「なぜ神様はアベルの捧げものを好まれたのでしょうか」と2人の神父様に質問してみました。

おひとりの神父様のお答えは、

「コヘレトにあるように、神の思いを知ろうとしても無駄。

人の考えることと神の考えはかけ離れているのだ。

納得できないこと、理不尽なことは世の中に多くあるものです。」

もうお一方の神父様のお答えは、

「昭和天皇に園遊会で、『陛下、こちらのカインさんがお持ちになったのは精魂込めて作られた新種の米でございます』とお米を献上したら、陛下が『ほぉ、どのような品種改良をされたのですか?』と興味を示される。

次に『陛下、こちらはアベルさんで、最高級の肉をお持ちになりました』、陛下は『あっそ』。

そんなもんです。相手がこちらの期待通りに反応するとは限らないのが世の常です。」

面白い例え話だと思いませんか!?

アダムとイブは神の禁じた実を食べ、楽園を追放されました。

そして、2人の息子を産み、一心不乱に働きますが、弟は兄に殺され、兄は遠くの地に追放されます。

アダムとイブは2人の子どもを一度に失うのです。

その子はさらに、親たちの住む土地からも、神に追われます。

神に対する不従順と傲慢の結果です。

三浦綾子さんの本に、こう書いてありました。

「あなたはどこにいるのか」という問いは、永久に神が人々に問い続けている言葉である。

「あなたはどこに立っているのか」

「あなたの立場はいったいどこなのか」

「何に属しているのか」

という問いだ。

「わたしはいつも神の前に立っています」

「わたしは救い主キリストに属しています」

と、いつ、どこででも、誰に対しても明確に答え得るものは幸いである。

アダムとイブのように、神を避けて、隠れていてはならないのだ。人間はなぜ神に答え得ないか。

それは答え得ぬ生活をしているからである。

来住英俊神父様の本にはこう書いてあります。

「お前はどこにいるのか」神は知っているはずです。それでも質問するのはなぜか。

世々にわたって人間たちがこの質問に答えるためです。

私は結局、いま、どういう状態にあるのか、ということです。

折に触れて、「お前はどこにいるのか」という質問を神から受けて、自分の人生、いま到達している地点について思いをめぐらすことが大事なのです。

誰に対しても「キリストに属しています」と答えるのは難しいですが、「信仰をもって生活しています」と言うことはできるのではないでしょうか。

「信仰を持っていてよかった」とおっしゃるご高齢の方の言葉を何度も聞いたことがあります。

わたしも将来、そうありたいと思ったものです。

死者とのつながり

14日のミサでの第一朗読は申命記からでした。

主はあなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出し、炎の蛇とさそりのいる、水のない乾いた、広くて恐ろしい荒れ野を行かせ、硬い岩から水を湧き出させ、あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。

(申命記8・14)

自分たちが他国で奴隷の身であったこと、苦難に耐えて生きてきたことを決して忘れるな。

だから、在留する他国の人、やもめや孤児を虐げてはならない。

度々書かれているこのくだりがとても好きです。

人種差別も性差別も、この観点でみなが生きるならばこれほど混乱した世界にはならなかったはずなのに、と思うのです。

昨日のごミサでは手話通訳が行われ、通訳者はフェイスシールドを着用しました。

人はこの世の命が終わったら、もう生者のために働くことはできないのか。

生者が死者のために祈ることには意味があるのか。

これは、身近な大切な方を亡くした経験のある人にとっては「とんでもない!」となる問いです。

ギリシャ語には「命」を表す2つの言葉があります。

「ゾエ」は永遠の命

「ビオス」は現世の命

ギリシャ語で書かれたヨハネの福音書では、この2つの単語が使い分けられています。

↓「ゾエ」バージョン

命を与えるのは霊である。

肉は何の役にも立たない。

わたしがあなた方に話した言葉は、

霊であり、命である。

(ヨハネ6・63)

↓「ビオス」バージョン

再びそれを得るために、わたしは自分の命を捨てる。

それ故、父はわたしを愛してくださる。

誰もわたしから命を奪いはしない。

わたしが自分から命を捨てる。

わたしは自由に命を捨て、また、再び自由に命を得る力を有している。

わたしはこの掟を父から受けた。

(ヨハネ10・17~18)

命には、この世での命と霊的次元での命がある、ということなのだそうです。

使徒信条の中に、「聖徒の交わりを信じます」とあります。

これは、死者との交わりのことも意味しています。

死者との交わりについて、女子パウロ会のホームページにはこう書いてありました。

亡くなられた方々も、イエス・キリストの神秘体に属する人々です。

教会は、その最初の時代から、死者の記念を行い、死者に尊敬を払っていました。

そして、亡くなられた方にもし罪が残っていたとするならば、彼らがその罪から解かれるように、祈ってきました。

このような死者のための私たちの祈りは、死者を助けることになるのです。

先日、教会に信者さんではない方が入ってこられ、

「質問があります。

洗礼を受けていたのか分かりませんが、この教会によく行っていた、という知り合いが亡くなりました。

きちんと教会で葬儀をしていないのですが、その場合、浮かばれないのでしょうか。

11月にお盆のような死者の月があると聞いたのですが、その時に供養すればいいのでしょうか。」

わたしなりのお考えを少しお話しました。そして、

「ぜひ、宮﨑神父様にご相談してみてください。

希望されるのであればきっと、追悼のごミサを執り行ってくださるかと思います。

あなたが洗礼を受けていなくても、その方のためにこの聖堂でお祈りされてもいいですし。」

亡くなられた方のことを思い出されたのか、少し涙を浮かべられた様子でした。

この問いの答えを知りたくて、ここ数か月、何度も教会に足を運ばれたそうです。

ようやく教会の扉が開いているのを見て、入ってこられたのです。

こうした方々のお気持ちを大切にしなければならない、と痛感した出来事でした。

たまに母が夢に出てきて、何かのメッセージをくれます。

「ミサに行きたいけど、いいかな?」と言うので

「ダメよ!あそこでお葬式したのに、連れていけるわけないでしょ!?」

と焦る夢を見たことがあります。

よく見るのです、実は母は亡くなっていなくてどこかに暮らしている、という夢を。

いつも近くに寄り添っていて家族を守っているのよ、というメッセージだと信じて疑いません。

命とは、この世で肉体とともにあったものだけではないのです。

わたしたちの「何が」変わったのか。

久しぶりに、本当に久しぶりに多くの方々とお会いでき、ミサに与ることができた日曜日でした。

土曜日の夜のミサ、日曜日の6:30.9:00.11:00の主日ミサ、いずれも100名以下のご参列でしたので混乱もなく、皆さん注意事項を守って、3か月ぶりの主日ミサに静かに与ることができました。

嬉しいお知らせです!

吉浦神学生の久留米教会での司牧実習がスタートしました。

4月から1年間の予定だったのですが、昨日がデビューでした!!

一見、新しい形のミサが始まったようにも思えます。

変わったのは「ミサの形式」でしょうか。

参列するわたしたちの「意識」でしょうか。

以前は4~5人で座っていた椅子には2人まで、配布された聖書と典礼は必ず持ち帰る、聖歌は歌わず唱える。

しかし勘違いしてはいけないと思うのです。

これは、変化ではありません。

カトリック生活6月号の来住神父様のお話は、少し衝撃的(いい意味で)でした。

タイトル「教会は、たぶん変わらない」

ミサのありがたさを再認識する人もいるだろうが、ミサに行かなくても暮らしは回ることを再認識する人もいるだろう。

意気込みを挫くシニカルな発言だろうか。

しかし、変わる人は、黙って変わるのである。

実際に生き方を変える前に、「これは変わるためのよい機会だ」とか言わない。

なるほど、そうかもしれないと感じます。

戦争が起ころうと、大災害で教会が破壊されようと、ウィルスが蔓延したままの世界であろうと、ミサと教会の役割、わたしたちの持つ信仰の意味は変わらないはずです。

「コロナ『後』の世界はない。」とおっしゃった竹下節子さんのお話を以前にご紹介しました。

「これまでの社会では進むことばかりを強いられてきた。

一人でいること、立ち止まることの大切さを考えさせられる時間だ。」

「今をいつくしむことの大切さ」

「あったほうがいいもの、

なくてはならないもの、

かけがえのないもの、

この生活(自粛生活)で分かるようになった」

これらは、若松英輔さんがNHK FMの宗教の時間でおっしゃっていた言葉です。

「わたしたちが変わらなければならない」のだ、とここ数か月自分に言い聞かせてきたような気がします。

必要なのは、「変わること」ではなく「立ち止まって考えること」なのではないでしょうか。

続けて来住神父様はこう書いておられます。

常識から見れば惨事や災害としか見えないことが、人の生き方を変えることはたしかにある。

私自身、阪神淡路大震災で家族との関係が大きく変わった。

この疫病でも(聖週間とシンクロして)人生が変わりそうになっている。

しかし、そういう出来事はきかっけにすぎない。

ルカの「金持ちとラザロ」のエピソードでイエスはこう言われている。

もし、モーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。

(ルカ19・31)

私はこう言う。

「もしイエスの言うことに耳を傾けないなら、たとえ未曽有の大災害が起ころうと、キリスト者としての生き方は変わりはしないだろう」

3か月も立ち止まって考える時間が与えられていたのです。

各々、自分なりに感じていたこと、考えたことを手帳に書き出してみてはいかがでしょうか。

教会のアイデンティティ

いよいよ6月1日、今日の朝ミサから再開されました。

もう一度、自分たちにとってのミサとは何なのか、を考える良い機会です。

イエズス会前総長、元上智大教授、アドルフォ・ニコラス神父様が5月20日にお亡くなりになりました。

ニコラス神父様の上智大学での講演内容について、3月にこのホームページでご紹介しました。

『教会の秘跡としてのミサ』というタイトルの講演で、教会とミサの役割についてのお話です。

長らくミサに与れない日が続いていたわたしたちにとって、とても大切なことが書かれていますので、今日はもう一度、その内容をかいつまんでご紹介したいと思います。

最初に結論をまとめてみます。

ニコラス神父様のおっしゃるミサの意味は、

「聖餐は、個人の信心の場だけではありません。

それはキリストの体の秘跡であり、すなわち教会の体の秘跡です。

教会の自己表現、教会の生きる場です。

教会が聖餐を祝います。そのとき逆に、聖餐は教会を造ります。

そこから答えが与えられ、そこから新しい歩み、現実への対応、自発性が生まれます。」

公開ミサが中止となったこの3か月の間に、信徒の皆さんもそれぞれのご家庭やご自身で「ミサとは何なのか」と問われたことがあるでしょう。

3月は、毎週行くのが当たり前だったのに、、、

4月は、御復活祭をお祝いできないなんて、、、

5月になると、日曜の朝はゆっくりする習慣が、、、

わたしの場合は、こんな感じです。

ニコラス神父様によると、現代の教会とミサの在り方には3つの問題があると言います。

①礼拝への逃避

日常生活や困難からの逃避としてのミサ

②「祭壇の秘跡」と「隣人愛の秘跡」の分離

信心深く祭壇の秘跡に参加しながら、兄弟姉妹相互の交わりの秘跡であることを忘れている

③精神安定剤としての利用

悩みや問題を抱えて参加し、ミサを自分の心を落ち着かせるための助けとして利用する

どれも、なんとなく当てはまるなぁ、わたしにも、、、と反省。

キリストの体の秘跡とは、聖櫃の中に安置されている聖体のことではありません。

ホスチアだけではなく、ともに食べ、ともに飲む「おこない」としての感謝の祭儀です。

教会がミサを祝うと同時に、ミサが教会を造るという相互関係を、司祭も信徒も皆が意識していなければなりません。

ここにわたしたちのアイデンティティがかかっています。

ミサは「派遣」である、ということを忘れてはなりません。

Missaという言葉はラテン語で「派遣されている」という意味です。

ラテン語でミサが祝われていたとき、司祭は式の終わりに「イテ・ミサ・エスト」Ite, Missa estと宣言しました。

これは「行きなさい、あなたがたは派遣されている」という意味です。

これはまた「ここで体験したことを生きなさい」ということです。

儀式で表現した神秘は、今度は生活の中の神秘とならなければなりません。

世界広報の日のパパ様のメッセージにはこうありました。

キリストの物語は過去の遺産ではありません。

それは、今もたえず進行中の、わたしたちの物語です。

神は自ら、わたしたち人間の中にご自分を織り込むことにより、わたしたちの物語を織る新しい方法を示してくださいます。

「当たり前に」参加していたミサを、「派遣されるために」与る聖餐、と考え直したい、そう思っています。

信者として、ひとりの人間として紡いできたこれまでの物語を、教会を通して探求し、他者と分かち合う。

自らの物語を語ることで、だれかの役に立てるように。

神様から頂くお恵みや気づきを自らのなかに「織り込み」ながら、教会内外の人々と共鳴し、互いに救い合う社会の一端となる。

そういう人間になるために、ミサに与りたいと思います。