カテゴリ:その他

時代に沿った祈り

今年のご復活祭はいつか、ご存じでしょうか。

なんとなく3月末から4月上旬、という固定概念がありますが、今年は4月20日とかなり遅いご復活なのです。

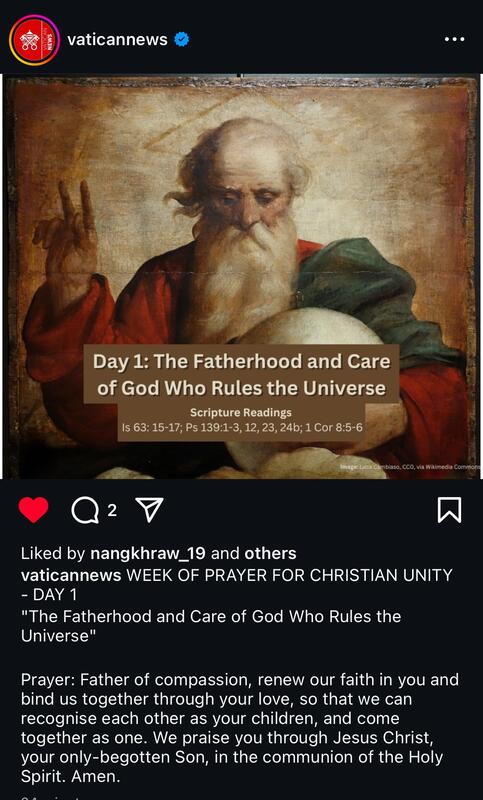

1/18から1/25までの期間は、キリスト教一致祈祷週間となっています。

1968年以来、教皇庁キリスト教一致推進評議会と世界教会協議会が、毎年テーマを決めてともに祈る期間として続けられてきたものです。

その冊子には次のように書かれています。

今年は、西暦325年に二ケアで最初の公会議が開かれてから1700年目にあたります。

この会議には、伝承によれば、318人の教父が出席しました。

そのほとんどが東方教会の教父だったようです。

教会は、異なる文化的・政治的背景の中で同じ信仰を共有することがいかに難しいかを経験し始めていました。

二ケア公会議は復活祭の日付の計算方法を定めましたが、その後さまざまな解釈が生じたことにより、東方教会と西方教会では大抵は異なる日に復活祭が祝われるようになりました。

わたしたちは、毎年共通の日に復活祭を祝う日が再び来ることを待ち望んでいますが、偶然にも2025年の記念の年は、同じ日にこの大祝日を祝うのです。

キリスト教一致祈祷週間は、二ケア公会議当時のキリスト教世界よりもさらに多様化している、現代の文化に沿ったかたちで再解釈する機会です。

聖年の今年に、二ケア公会議から1700年の記念の年に、なんということでしょう。

今年の四旬節は、こうした大きな意味があることを心に刻んだうえで過ごし、例年以上に有意義な日々としたいものです。

二ケア公会議までの数十年の間に、キリスト者は意見の相違による対立が深刻になっていました。

一致祈祷週間の冊子によると、次のようなことで対立が深まっていたそうです。

・父なる神との関係におけるキリストの本性

・復活祭を同じ日付で祝うこと

・ユダヤ教の過越祭との関係について

・異端とみなされる神学的見解にたいする異議

・初期の迫害時代に棄教した人を再び教会に迎え入れる手順

イエス様は、こうしたことについてひとこともおっしゃってはいなかったのに、、、、。

イザヤは言った、「ダビデの家よ、聞け。あなたたちは、人間を煩わせるだけでは足りず、わたしの神までも煩わせるのか。それ故、主ご自身が、あなたたちに徴を与えられる。

見よ、おとめが身籠って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。

その子は、悪を退け善を選ぶことを学ぶまで、凝乳と蜂蜜を食べるであろう。

(イザヤ7・13〜15)

「聖書」(わたしたちが旧約と呼んでいるもの)は、当時のイスラエルの人々が待ち望んでいる救い主が必ず現れると言うことを預言しています。

その解釈がユダヤ教とは異なったため、「キリスト教」という新しい教えが確立されました。

わたしたちが信じている「カトリック」の教えも、この2000年以上もの間にさまざまに発展してきました。

わたし、主は、正義をもってお前を呼び、お前の手を取り、お前を守り、お前を民の契約、諸国の光とした。

見えない目を開き、囚われ人を牢獄から、闇に住む人々を獄舎から連れ出すためである。

(イザヤ42・6〜7)

主は仰せになる、「お前がわたしの僕として、ヤコブの諸部族を立ち上がらせること、イスラエルの生き残った者を帰らせることだけでは足りない。

わたしはお前を諸国の光とし、地の果てに至るまでの、わたしの救いとする」。

(イザヤ49・6)

この救いは、あなたが万民の前に備えられたもの、異邦人を照らす光、あなたの民イスラエルの栄光です。

(ルカ2・31〜32)

イザヤ書の中で、40〜55章の第2イザヤと呼ばれる箇所は、キリスト教ではメシア預言とされていて重視されています。

わたしたちの信仰の根底にユダヤ教の教え、旧約聖書があることを忘れてはいけないといつも思います。

つまり、西方教会も東方教会も、カトリックもプロテスタントも、大切にしている教えは同じ源流であることを忘れてはならないのです。

現代において、キリスト教のさまざまな宗派が一致して祈る、しかも同じ祈祷文を使って祈る期間が設けられていることは、本当に素晴らしいことです。

特に、今のように各地で世界を巻き込んだ戦争が起きている時には、なおさら宗派で争っている場合ではありません。

キリスト教一致祈祷週間については、↓こちらをご覧ください。

https://www.cbcj.catholic.jp/2024/12/19/31132/

・・・・・・・・・・・・・

かなり余談

西序二段70枚目の醍醐桜(16歳)は、円形脱毛症により髪がほとんど抜けてしまったため、きれいに頭をそり上げて今場所に臨んでいます。

相撲協会の「相撲規則」では、頭髪について「十枚目(十両)以上の力士は、出場に際して大銀杏(おおいちょう)に結髪しなければならない」と記載されていますが、厳密にこれに準ずるなら、スピード出世で今場所初めて大銀杏を結った大関大の里も規則違反だったことになります。

伝統を重んじる相撲界も「まげのない力士も個性だ」と、多様性を尊重する時代となったようです。

答えをさがすために

先日、ある教会の信徒の方といろいろなお話をするなかで、その方がこうおっしゃいました。

「家庭の問題について神父様に相談したけれど、求めているような答えをいただけなかった。

結婚していらっしゃらないし、お子さんもいないので、やはりそういう問題には、、、なのでしょうか」

神父様方にはたいへん失礼ながら、信徒がそういう疑問を持つのは仕方のないことかもしれません。

その際に、(若輩者で未婚で子なしのわたしが)このようにお答えしました。

「神父様は、神様とわたしたちを繋ぐ仲介者のような存在なのではないでしょうか。

問題の答えを求めるのではなく、自分で答えを見つけるきっかけを与えてもらえることを期待してはどうでしょう。」

わが子よ、もしお前が、わたしの言葉を受け入れ、わたしの命令を心に蓄え、知恵に耳を傾け、英知に心を配るなら、そうだ、もし知性を呼び求め、英知を求めて声をあげ、あたかも銀のように、知恵を求め、あたかも隠れた宝のように、知恵を探すなら、その時、お前は主を畏れることを悟り、神を知ることを見出すだろう。

主は知恵を与え、その口から出る知識と英知を与えてくださるのだから。

主は正直な人々のために健全な知恵を蓄え、誠実に歩む人々の盾となり、公正な人々の行く道を保ち、その聖なる人の道を守ってくださる。

(箴言2・1~8)

甲乙つけがたいのですが、箴言は旧約のなかでトップ3に入る、とても好きな聖書です。

その方にも、「箴言を読んでみてください、探している答えのヒントが見つかりますよ!」とお話しました。

わたしに耳を傾け、日々、わたしの門の戸口で見張り、わたしの門の柱の傍らで番をしている者は幸いだ。

わたしを見出す者は命を見出し、主の恵みにあずかる。

(8・34~35)

人の心は自分の道を思い巡らす。

しかし、その歩みを導くのは主である。

(16・9)

いつの頃からか、わたしは人に悩みを相談しなくなりました。

(もちろん、心を軽くしたくて愚痴を聞いてもらうことはあります)

たとえ似たような境遇で、似たような悩みを持っている友人であったとしても、必要としている(求めている)答えが同じだとは思わないのです。

◇ミサでの神父様のお説教に、必ず一つの(その時点でのわたしにとっての)キーワードを見出す

◇聖書を読んで心を落ち着ける&導きを探す

(それでもだめなら、ワインを飲んで早くベッドに入る!)

神は、わたしたちがどのような苦難にある時でも慰めてくださいます。

そこで、わたしたちも、自分たちが神から慰めていただくその慰めによって、あらゆる苦難の中にある人を慰めることができるのです。

わたしたちが苦しみに遭うとするなら、それは、あなた方が慰められ救われるためですし、わたしたちが慰められるとするなら、それは、あなた方がわたしたちも受けているのと同じ苦しみを耐え忍ぶにあたって、力を発揮する慰めがあなた方に与えられるためです。

(2コリント1・4~6)

パウロたち、初期の使徒たちが受けていた迫害、苦難を基にしたことばですが、現在のわたしたちそれぞれの悩み・苦しみに重ねて読んでみてはどうでしょうか。

悩み・苦しみは様々にわたしたちに降りかかってきます。

人生とは、そのようなことの連続ともいえます。

ミサの時に偶然となりに座った方も、おそらく何かを乗り越えた方か、現在悩みの中におられるか、だと想像してみるのです。

そうすると、自分は一人ではない、誰もが神様のお導きを探しているのだ、と思えるのです。

誰かに答えを教えてもらいたい、と思うのは自然なことです。

わたしたちキリスト者であれば、なおさら、神父様に助けを求めるでしょう。

亡くなった母が、当時通っていた聖書勉強会の神父様に悩みを打ち明けていました。

「わたしはまだ洗礼を受けていませんが、亡くなった義母と同じお墓に入りたくないのです。どうしたらいいでしょうか。」

その神父様は、秒速の返答でした。

「あなたの信仰はあなたの心のものです。

死んだ後の骨がどうなるかなど、心配する必要はありません。

あなたは今の信仰を大切にし、骨のことは残された家族に任せなさい。」

あっぱれなご回答に、母が大変喜んでいたのをよく覚えています。

わたしが人に相談しないのは、悲観的な意味ではなく、答えは外にはない、と実感したからだと思います。

そして、全ての思い煩いは神様の導きに委ねるしかないのだ、と痛感しているからです。

お前が呼べば、主は答え、叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。

(イザヤ58・9)

「わたしが来たのは、あなたがわたしを呼び求めたからである。

あなたの涙、あなたの念願、あなたの謙遜、あなたの心の痛悔がわたしを動かし、あなたのもとに来させたのだ」。

(「キリストを生きる」第3巻第21章6)

『わたしはここにいる』とは、なんて心強いフレーズでしょう。

呼び求めれば近くに来てくださる、と知っていれば、これ以上に心強いことがあるでしょうか。

わたしは、人から悩みの相談を受けるのは好きです。

その方が、自分なりの答えを見つけられるよう、アドバイスができたら幸いだといつも思っています。

神への信頼

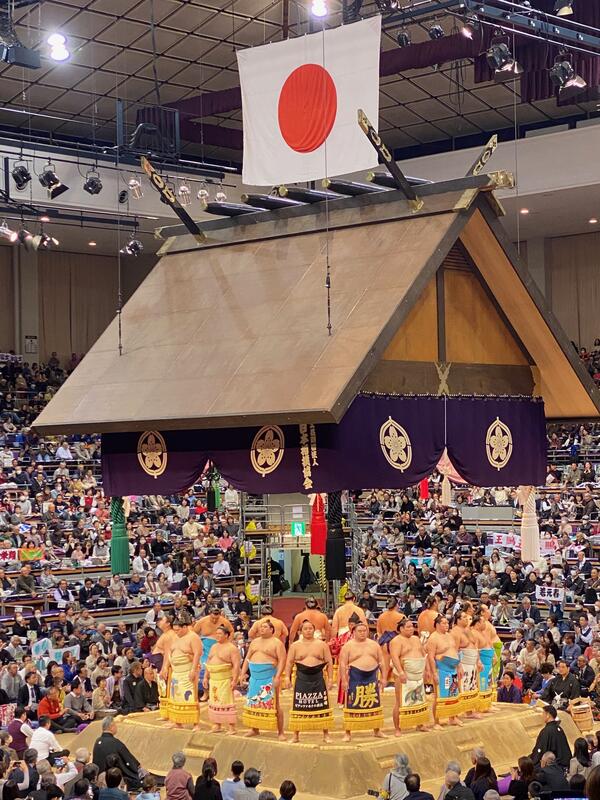

大相撲を観てきました。

毎場所テレビで楽しみに観ていますし、九州場所に観戦に行くのも年に一度の楽しみです。

驚いたのは、わたしが取った升席の前後左右は外国人ばかりだったこと。

お相撲の世界にも神様がいます。

「相撲の神様」と奉られているのは、野見宿禰(のみすくね)という日本書紀に書かれている人物です。

東京での大相撲本場所開催前には、日本相撲協会の理事長・審判部長らが出席して例祭が行われ、その新横綱の奉納土俵入りをニュースなどでご覧になったことがあるかと思います。

ここを読んでくださっている方は、洗礼を受けていらっしゃらなくても、信じる「神」を持っているか、「何か」信じるものを模索していらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言うと、「信じている『神』がいることは、人間の究極の心の支えではないか」と言うこと。

わたしが望むのは犠牲ではなく、愛である。

わたしが望むのは焼き尽くす捧げものよりも、

人が神を知ることである。

(ホセア書6・6)

アメリカの精神分析の権威カール・メニンガー博士は、

「ユダヤ教の指導者、プロテスタントの牧師、カトリックの司祭は、大まかな原則で言えば、理論上の違いを一致させることが可能だが、ひとたび永遠の命に到達するための方法や決まりについて議論を始めると、絶望的なほど意見が相容れない。ここまでは問題ない。しかし方法や決まりとは何か、確実に知らないと、すべてが茶番になってしまう。」

と書いています。

一方で、ヒンズー教の聖者ラーマクリシュナは、

「神は、大志を抱く者一人ひとりに合わせて、時代や国に合わせて、異なる宗教をつくった。すべての教理は多くの道にすぎず、そのうちの一本が神そのものであることはない。たしかに、どれかの道を心から信じて進めば、神にたどり着くだろう・・・。アイシングをかけた歌詞は、縦から食べても横から食べてもいい。どちらから食べてもおいしいのだから。」

とおっしゃったそうです。

三笠宮妃百合子様がお亡くなりになりました。

101歳でした。

18歳で皇室に嫁がれ、5人のお子様に恵まれました。

三男の高円宮様は、2002年にスカッシュのプレー中に突然倒れ、47歳でお亡くなりになりました。

長男の寛仁親王は2012年に癌で、次男の桂宮は1988年に急性硬膜下血腫で倒れ、闘病を続けて2014年にお亡くなりになりました。

3人の息子と三笠宮様に先立たれた百合子様は、「お孫さんたちのことを気にかけていた」と新聞に書いてありましたが、「何か」を強く信じて、心の支えにされていたのではないか、と勝手に想像してしまいます。

先ほど書いた、お二人の見解は、現代にもそのまま当てはまります。

色々な信仰、信じる対象、確固たる信念があっても、わたしたちの心はいつも揺れ動きます。

いざというとき、困難に直面した時に、信じている「神様」「何か」を信頼し、身を委ねることができなければ、それは(メニンガー博士の言うように)茶番になってしまうでしょう。

先日お亡くなりになった詩人の谷川俊太郎さんは、直前まで朝日新聞に詩を連載されていました。

最後の詩は、こう編まれています。

感謝

目が覚める

庭の紅葉が見える

昨日を思い出す

まだ生きてるんだ

今日は昨日のつづき

だけでいいと思う

何かをする気はない

どこも痛くない

痒くもないのに感謝

いったい誰に?

神に?

世界に?宇宙に?

分からないが

感謝の念だけは残る

最期の時に、「何か」に感謝する気持ちを抱きながら過ごせる。

谷川さんが信じていらっしゃったものがなにかは存じませんが、この最後の詩を読めば、彼の人生が素晴らしい締めくくりであったであろう、と想像できます。

人よ、何が善いことか、

主が何を求めていられるかは、

お前に告げたはずだ。

正義を行い、慈しみを愛すること、

へりくだって神とともに歩むこと、これである。

(ミカ書6・8)

ここで言う「正義を行う」とは、公正な裁きと正しい人間関係を保つこと、を意味しています。

人との関りを正しく保ち

隣人への慈しみをいつも心に留め

へりくだる心を忘れずに

神への感謝のうちに

信頼して全てを委ねる

この箇所は、印刷して寝室の枕元に貼っておくことにします!

空から見ている

秋の空は本当に美しい

こどもの頃から、美しく晴れた空を見上げると、そこに神様がいらっしゃる気がするのです。

そして、上からわたしたちすべてを見ていらっしゃるのを、小さいころから感じていました。

アメリカメジャーリーグのワールドシリーズとプロ野球の日本シリーズ、同時日程だったので、朝と夜と、観るのが大変でした!

スポーツの秋、自分では全く運動をしないので、観戦するだけでも気持ちが高揚します。

野球選手が、バッターボックスに入る前に、バットに滑り止めのスプレーを吹きかける姿をご覧になったことがあると思います。

わたしが見てきた限り、普通、選手はそのスプレー缶をその辺に投げ捨てていますが、大谷翔平選手は違います。

使い終わった缶を、きちんと立てて、足元に置きます。

(このことに気づいたのはわたしだけではないはず。)

・・・・・・・・・・・

人の行いは、必ず誰かに見られているものです。

死者の月、いつもよりも天国の方々を身近に感じます。

とくに、母がわたしの仕事ぶりを見ている気がしています。

自分がどのような最期を迎えるか、想像したことはありませんか?

わたしの母は、若いころからとても病弱な人でした。

母を知っていた方は、「いつも明るく元気な人」だと思っていたようで、亡くなった後にその話をすると、誰もが「信じられない」と驚いていました。

しかし、義人の魂は神の手にあり、どんな責め苦も彼らに触れることはない。

彼らは愚かな者の目には死んだ者のように見え、彼らがこの世を去るのは災いだと思われ、彼らがわれわれから去っていくのは滅びだと思われた。

しかし、彼らは平和のうちにある。

主に寄り頼む者は心理を悟り、主を信じる者は愛のうちに主とともに住むであろう。

主に選ばれた者には恵みと憐れみとがある。

(知恵の書3・1~3,9)

病弱な母の元に、しょっちゅうホームドクターが往診に来ていた様子が、こどもの頃の記憶です。

最後の10年ほどは、月のうち1週間は寝込んでいました。

そんな母を、「かわいそう」な人だと思っていました。

遠藤周作さんのエッセイ『死について考える』に、興味深い箇所がありました。

以下、かいつまんでご紹介します。

わたしが大変面白く思うのは、釈迦とキリストの死に方が全くちがうことです。

お釈迦様は、お弟子や鳥や獣や虫たちにまで囲まれて、惜しまれて死んでいったわけですが、それが東洋的感覚で言ったら、死に際がきれいということでしょう。

しかし、キリスト教の場合は、キリスト自身が十字架の上で、槍で突かれて苦しんで、最後まで苦しみながら、一見絶望的に聞こえる言葉までくちにされました。

神よ我を見捨て給うやなどど。

これは、詩篇のなかの祈りの言葉で神を呪う言葉ではないのですが、非常に苦しんだ死に方です。

しかも、その死に方を聖書は肯定しているわけです。

そのうえ、キリスト教の信者は、そのイエスの死に自分の苦しみを重ねて考えるようになっています。

母は病気で苦しんで亡くなったのですが、信仰を持っていたので、間違いなく神様の元へ行くことができたと信じています。そして、身体は苦しんでいましたが、おそらく、最期まで家族の幸せを祈っていたであろうと確信しています。

さらに思うのが、母が亡くなった後により結束して強固な絆で結ばれたわたしたち家族は、母が天国から働きかけ、空から見守ってくれているおかげなのだ、ということです。

わたしがもし病気になって、地上での最期を迎える時も、病に負けても心は晴れやかでありたい、天国でもいつまでも家族のために祈り働き続けるのだ、と死者の日には毎年思っています。

天に属する体の輝きと、地に属する体の輝きとは違っています。

太陽の輝き、月の輝き、星の輝きは、それぞれ別であり、一つの星と他の星とでは輝きが違います。

死者の復活も、これと同じです。

蒔かれる時は滅び去るはずであったものが、復活する時は滅びないものとなります。

蒔かれる時は卑しかったものが、復活する時は輝かしいものとなります。

蒔かれる時は無力であったものが、復活する時は力あるものとなります。

自然の命の体として蒔かれて、霊的な体として復活するのです。

(1コリント15・40〜44)

遠藤周作さんは、このようにも書いておられます。

永遠に人間の同伴者となるため、愛の神の存在証明をするために自分がもっとも惨めな形で死なねばならなかった。

人間にむかって、ごらん、わたしがそばにいる、わたしもあなたと同じように、いや、あなた以上に苦しんだんだ、と言えぬからである。

人間にむかって、あなたの悲しみはわたしにはわかる、なぜならわたしもそれを味わったからと言えぬからである。

地上の生で苦しんだ人は幸いである

天の国にはその人たちの憩いが用意されているからである

(byわたし)

しっかり腰を据え、またどっしりと構え、絶えず主の業に励みなさい。

主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。

(1コリント15・58)

わたしにとって、空から見てわたしを守り、働きかけ、導き、共にいてくれる聖霊は「母」なのです。

許される罪

いつの時代も、犯罪は存在し、犯罪を犯す者と被害者はなくなることはありません。

「闇バイト」という社会問題について、とても気になっています。

高額の報酬を餌に実行犯をSNSで募集する、という犯罪が横行しています。

お互いに素性の知らない者同士が集まり、強盗や窃盗を行い、離散していく。

計画者は指示するだけで手を汚さず、実行犯は使い捨て、という、信じられないような時代です。

逮捕されるのは、10代や20代の若者です。

『お金が手元に入ってきたら、罪悪感は消えていった』

『まともに働くことが馬鹿らしくなった』

『受け子だし罪の意識はあまりない』

この犯罪の一番の問題は、罪の意識が薄い(ない)、という点ではないでしょうか。

嘆きの壁、石の隙間に入れられた紙片には、祈りの言葉や宗教的メッセージが書かれています。

観光客は、単に自分の願い事を書く場合もあるでしょう。

実際にこの壁の前に立ってみて、そして祈りをささげる人の様子に触れて、人々は自分の罪を悔い改めているのではないか、と感じたことを今でもよく覚えています。

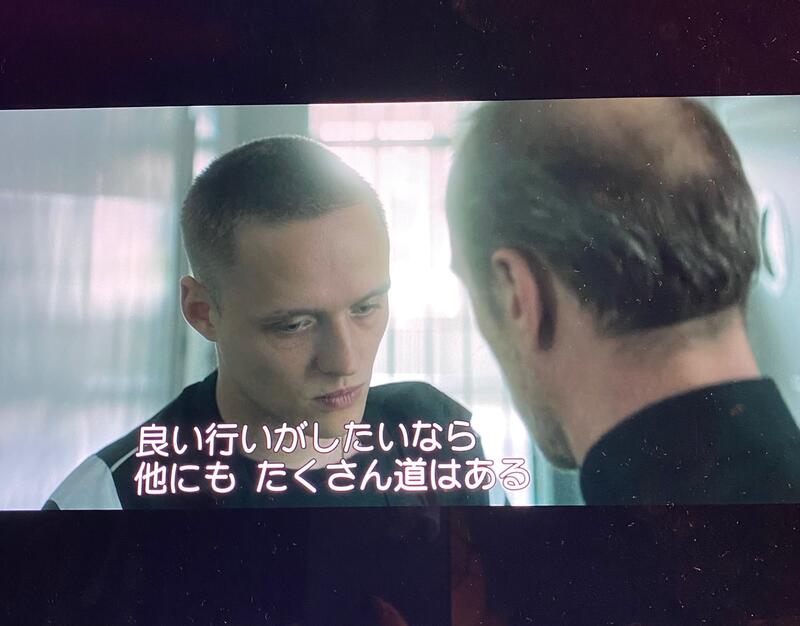

実際に起きた、司祭なりすまし事件をモチーフにして作られた映画「聖なる犯罪者」

(以前もご紹介していたかもしれません。。。)

犯罪を犯し、少年院にいるダニエルは、院内でのミサの侍者をしていました。

出るとき、ダニエルは司祭にこう尋ねます。

「神の元で働きたい。資格があれば」と。

しかし司祭はこう告げます、「前科者は、聖職者に就けない」と。

ダニエルは、司祭が病気で入院することになった教会で「代理の神父様」だと招き入れられ、静かな村の司祭代理の職にありつきます。

もちろん彼はカトリックの司祭教育など受けておらず、最初は、院内で見聞きしたことを見よう見まねで繰り返しているにすぎませんでした。

しかし次第に、これまでの司祭とは全く違い、熱く大胆に自分のことばで語る説教、形式を気にしない型破りなミサ、人々へ接するその様が、村人の「生」を呼び覚ましていくことになるのでした。

ですから、誰でもキリストと一致しているなら、新しく造られた者です。

古いものは過ぎ去り、今は新しいものが到来したのです。

これらのことはみな、神に由来しています。

神は、キリストを通してわたしたちをご自分と和解させ、また、和解のために奉仕する務めをわたしたちにお与えになりました。

つまり、神こそ、キリストにおいてこの世をご自分と和解させ、人々に罪の責任を問うことなく、和解のための言葉をわたしたちにお委ねになったのです。

(2コリント5・17~19)

主は憐れみに満ち、恵み深く、怒るに遅く、慈しみに溢れておられる。

主は永遠に責めることはなさらず、とこしえに怒り続けられることはない。

主は、わたしたちの罪に従ってわたしたちを扱わず、わたしたちの咎に従ってわたしたちに報いられない。

(詩編103・8~10)

前科のある人は聖職者になれない、という点がとても心に引っかかっています。

「罪を犯した人に石を投げられる者」はだれもいない、それがわたしたちです。

犯罪を犯し、罪を認め、報いを受けて悔い改めて社会復帰している人には、真の赦しは与えられないのでしょうか。

わたしは自分のうちに、すなわち、わたしの肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。

善いことをしようという意志はありますが、行いが伴いません。

わたしは自分の望む善いことをせず、望まない悪いことをしているのです。

わたしが自分の望まないことをしているとすれば、それを行っているのは、もはやわたしではなく、わたしの内に住んでいる罪なのです。

(ローマ7・18〜20)

許される罪と許されない罪があるのでしょうか。

「わたしが悪かった、言いすぎた、申し訳なかった、ごめんね」、そう言ってくれた人を許しませんか?

罪を認め、裁判で決められた刑期を終えて、悔い改めた犯罪者は赦されませんか?

アメリカ大統領選挙に関するニュースを見ていて、こう発言している人がいました。

「犯罪歴のある移民は、国外に追放すべきだ」

あるのは「許されない罪」ではなく、「許さない罪」なのではないでしょうか。

「許されない罪」があるのならば、罪を認めず、反省も後悔もせず、悔い改める心すらない、そういう罪でしょう。

そういう罪人のために、神様が働いてくださいますように。

↓ 予告編をご覧ください。

きっと、映画を見たくなるはず!