カテゴリ:秘跡

イエス様の教え

先週の記事のテーマについて引き続き考えながら、大好きな大相撲中継を見ていました。

教会の友人と、「改めて考えてみると、カトリックって決まり事が多いよね。。。」と話しをしたところでしたので、相撲の所作を改めて注意深く見てみました。

相撲好きの方はご存じのように、

「勝った力士は、勝ったという事実に縁起を担ぎ、次の取組の力士に力水をつけてあげる」

「勝った力士は、懸賞金を受け取るときに刀手を切る(右手で左側を切り、その後で右と中央を連続して切る)」

など、相撲は所作をとても大事にしています。

こうした所作が雑な力士は、たとえ横綱であっても評価が下がり、親方から叱責を受けるのです。

わたしたちも、ミサ中に決まった場面で十字を切り、立ったり座ったり、歌ったり祈ったり、決められた所作をしています。

何気なく、ではなく、ひとつひとつに意味があることも理解しています。

19日のごミサでは、お2人の方が受洗されました。

洗礼の秘跡の中では、司祭も受洗者も代父母も、決められた美しい所作を大切にします。

ルカ・シニョレッリ『使徒たちの聖体拝領』

Comunione degli apostoli

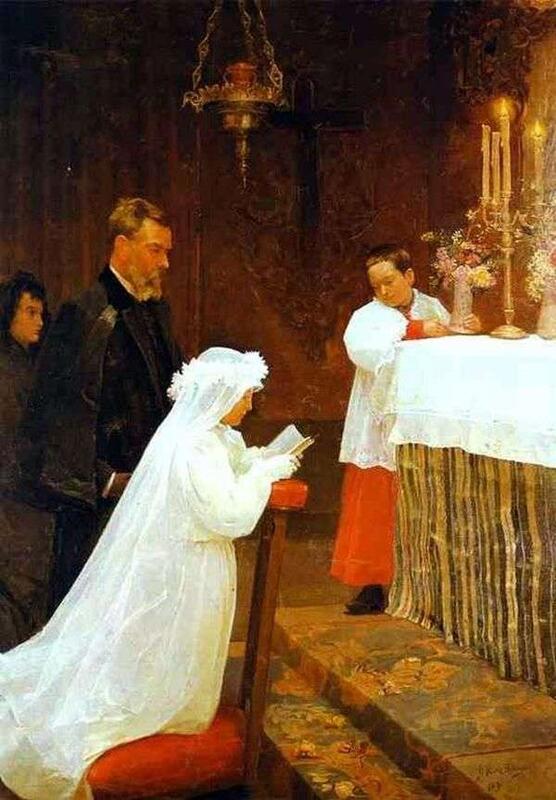

『初聖体拝領』パブロ・ピカソ

イエス様からパンをいただく使徒たちの姿は、司祭からご聖体を受け取る信徒に重なって見えます。

初聖体式は、子どもたちの晴れやかな笑顔が感動的で、幼児洗礼式、成人洗礼式と同じくらい、カトリックではとても大切な儀式です。

ご聖体自体の重要な意味(イエス様のからだをいただけるのは洗礼を受けているから)、はもちろんですが、わたしたちはその「拝領」する行為(所作)をも大切にしているのではないでしょうか。

幼児洗礼であっても、成人洗礼であっても、ご聖体拝領について学びの期間があり、どのような意味を持つものかをしっかりと教えられます。

ご聖体の受け取り方、口に含むタイミングも決められています。

永年の習慣にすぎないものになっていたとしても、身に沁み込んだ所作は、きちんとした学びがあって与えられた、わたしたちの信仰上の権利のようなものとも言えるのではないか、、、間違っているかもしれませんが、そう思っていました。

旧約の時代のユダヤ教徒たちも、様々な儀式やしきたり、所作を大事にしていました。

レビ記の第一部(1〜7章)には、守るべき掟がびっしりと書かれています。

今でも、厳格なユダヤ教徒であればモーセ5書(創世記〜申命記)を毎日繰り返し読み、頑なにこれらの教えを守っています。

(例:安息日に労働をしてはならない=エレベーターのボタンを押すことも、冷蔵庫の扉を開け閉めすることも、絶対にダメです)

先日、親戚の法事があり、お坊さんのお経を45分間も聞かされる、苦行のような体験(何を言っているのか全く分からないので)をしました。

そして驚いたのは、叔母がお経の冊子のようなものを見ながらお経をしっかりと聞いていたことでした。

同時に思い出したのが、母の葬儀ミサに参列してくれた友人が後に、「葬儀ミサは初めての経験だったけど、何を言ってるのか何をしているのか全然わからなかったから、仏教の葬儀よりもすごく長く感じた。。。」と聞かせてくれたことでした。

ユダヤ教、キリスト教、そして仏教でも、知らない人・理解していない人にとっては不思議なことを大真面目にやっているのです。

ヨハネ福音書には、イエス様の教えそのものが「パン」なのだ、と明確に書かれています。

わたしが命のパンである。

わたしの所に来る者は、決して飢えることがなく、わたしを信じる者は、もはや決して乾くことがない。

わたしは天から降ってきた、生けるパンである。

このパンを食べる人は永遠に生きる。

(ヨハネ33・35、51)

主は、乏しいパンと僅かな水しかお前たちに与えないことがあっても、お前の導き手はもはや隠れることはなく、お前の目はお前の導き手を見ている。

(イザヤ30・20)

イエス様は、この預言を成就した存在なのです。

初代教会は、聖体(エウカリスティア)の象徴的な先駆けをイエスが言葉と食べ物をご自分の民と分かち合おうとされたパンの奇跡のうちに見ていました。

事実、聖体祭儀の典礼の構造は、この奇跡に見られるのと同じ形式に従っています。

まず言葉の典礼で、聖書朗読に貫かれている教えと、その教えの意味を解き明かす説教によって、イエスは私たちを養ってくださいます。

それから感謝の典礼で、イエスは、私たちのために与えてくださるご自分の体と血である命のパンによって、私たちを養ってくださいます。

かごいっぱいになった残り物が、生き生きとした象徴になっているように、神がご自分の民を養われるとき、すべての人を十分に満たしても、それ以上の食べ物が常にあるのです。

その賜物は神ご自身なのですから、どうしてそれを知らずにいられるでしょうか。

(メアリー・ヒーリー著

カトリック聖書註解 マルコによる福音書より)

洗礼を受けたわたしたちは(なんとなくであったとしても)こうしたことを知っていて、理解しています。

ここを読んでくださっている方、あるいは、勇気を持って日曜日のミサに参列してくださる洗礼を受けておられない方にも、わたしたち信者がもっとこうした教えをお伝えしなければならないのでしょう。

そうでなければ、信仰への理解が広がることも深まることも、あり得ないのです。

教会の先輩が教えてくださった、教皇様のお言葉です。

「キリスト信者にとって最大の誘惑となるのは、神からの呼びかけを特権だと考えてしまうこと、それは全く違います」

洗礼を受けていることだけが、本当に神様からの特別なお恵みなのか。

あたらめてもう一度考え直さなければならないと思っています。

宮﨑神父様はお説教で、このようにおっしゃいました。

「 同じ信仰を持つものが、互いに集い、互いに磨き合う場、その集まりの一致の場が教会・エクレシアなのです。」

いつも、わたしたちの心に響くお説教をしてくださいます。

誠実な実行

12日はアベイヤ司教様の司式のミサで、16名の堅信式が執り行われました。

堅信は、聖霊によってさらに信仰が強められる秘跡です。

これでようやく、信者として独り立ちのような身になります。

「聖霊とは、イエス様の心に満ちている愛といつくしみの力のことです。」

アベイヤ司教様が、受堅者をはじめ、わたしたちにそう話してくださいました。

言うことと、行動との間にある距離について考えよう。

イスラエルのこれらの師たちは、神の言葉を人々に教え、神殿の権威として尊敬を集めようとしていた。

しかし、イエスは、言動の一致しない彼らの二面性を批判する。

イエスのこの言葉は、特にイザヤ預言者の「この民は、口でわたしに近づき、唇でわたしを敬うが、心はわたしから遠く離れている」(イザヤ29,13)という言葉を思い出させる。

わたしたちが注意深く見張るべきもの、それは表裏ある心である。

二面性ある心は、人間として、キリスト者としての証しと信頼性を失わせる。

言動一致しない生き方は、「内的なことより外見を優先させる」ことにつながる。

イエスのこれらの忠告を受け入れつつ、わたしたちも自問しよう。

自分が他人に説くことを、自ら実行するようにしているだろうか。

それとも二重の生き方をしているのか。

外側だけの完璧さに気を遣っていないだろうか。

誠実な心のうちに内的生活を大切にしているだろうか。

(教皇フランシスコ11/5バチカンでの正午の祈りの集いのお説教より)

洗礼、堅信という秘跡を受けたわたしたち信者は、立派な内的生活を送っていると誇れるかどうか、年に一度のこの機会に自問してみるのもいいかもしれません。

堅信式で受堅者は、5つの質問に答えます。

①「あなたがたは悪霊と、そのすべてのわざと、誘惑を退けますか。」

受堅者は「退けます」と答えます。

これで、洗礼の約束が更新されるのです。

②「あなたがたは、天地の創造主、全能の、神である父を信じますか。」

③「父のひとり子、おとめマリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者のうちから復活して、父の右におられる主イエス・キリストを信じますか。」

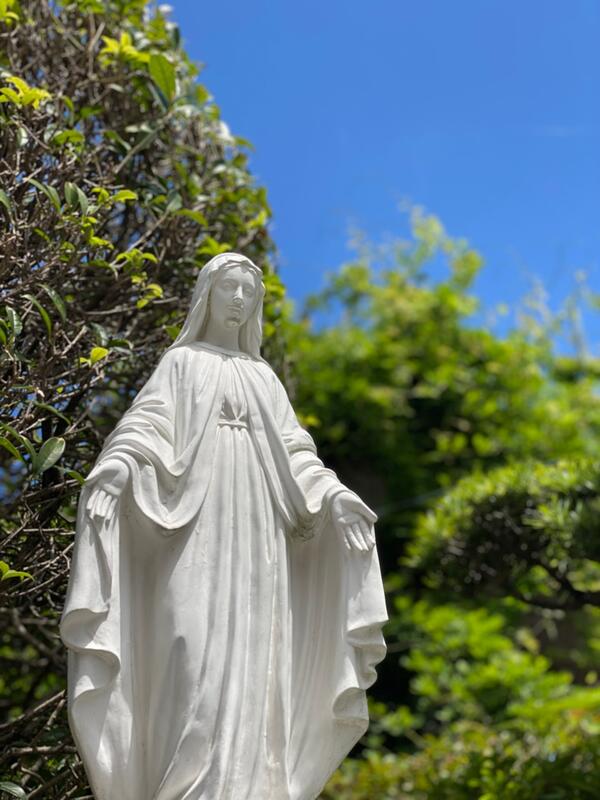

④「50日祭の日、十二使徒に与えられた聖霊、きょう同じように、堅信の秘跡によってあなたがたに注がれる神のいぶき、いのちの与え主である聖霊を信じますか。」

⑤「聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じますか。」

司教様は、わたしたちにも質問されます。

「皆さん、これから堅信の秘跡を受けられるかたがたとともに、信仰をあかしする決意を新たにいたしましょう。

あなたがたは教会の信仰を固く守り、力強くあかしすること約束しますか。」

どうでしょうか。

パパ様のおっしゃるように、「自分が他人に説くことを、自ら実行するようにしているだろうか。」「外側だけの完璧さに気を遣っていないだろうか。」ということと重なります。

水は神殿の南側、祭壇の南の下から流れ出ていた。その方は、北の門を通ってわたしを連れ出し、外をまわって東の外の門へ連れて行った。そこでも南側から水が湧き出ていた。

その方はわたしに水の中を歩かせた。彼がまた千アンマ測ると、水は川となり、もはや渡ることはできない川となった。

川岸に戻ると、一方の岸にもまた他方の岸にも、見事なほどの木々が生い茂っていた。

その方がわたしに言った、「この水は東の地域へと流れてアラバに下り、海すなわち汚れた海に流れ込む。するとその水は浄化される。川が流れゆく所、生き物の群れはすべて生気に溢れ、おびただしい魚が繁殖するようになる。

エン・ゲディからエン・エグライムに至るまで、岸辺には漁師たちが連なり、それらの場所は網干し場となる。そして、大海同様、豊富な種類の魚に恵まれる。

しかし、沼地や湿地は塩を採取するためによどんだままにしておかれる。川辺では両岸にあらゆる果樹が生長する。その葉は枯れず果実も絶えず、月ごとにみずみずしい実を結ぶ。

それが、聖所から流れ出る水だからである。その果実は食用に、その葉は薬用になる」。

(エゼキエル47・2~12)

海=死海のことです。

生き物が生息できない塩分濃度の死海でさえ、神殿から流れる水で浄化され生気溢れるものとなる、とエゼキエルは喩えています。

私はお前たちに清い水を注ぐ。そうすれば、お前たちは清くなる。

お前たちに新しい心を与え、新しい霊をお前たちの内に置く。

お前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。

(エゼキエル36・25〜26)

肉の心、とは内的刷新を指しています。

正確には、この肉の心の授与は捕囚からの解放の約束を意味しているのですが、エゼキエルの喩えはわたしたちの洗礼と堅信の秘蹟について述べているようにも感じませんか?

わたしたちは洗礼を受け、その水によって生気に溢れたものとなり、内的に刷新されました。

つまり、周囲の人々へも生き生きとした良い影響を与えることができる、そんな力を帯びているのです。

わたしが初めて告解したときに神父様からいただいた言葉が、わたしの座右の銘です。

「あなたはキリストの良いかおり」

(2コリント2・14~16)

その自覚を持って人に誠実に接し、思い遣りの言葉をかけ、善い行いを行動で表し、神殿から溢れる水のような生気溢れる流れを周囲に及ぼす存在でありたい。

(難しー)

堅信を受けた方々の姿をみて、今日はそんなことを考えた日でした。

11/3はアベイヤ司教様の74歳のお誕生日、そして12日は宮﨑神父様の72歳のお誕生日でした。

手作りのお料理とケーキで準備をしてくださったフィリピンコミュニティの皆様。

本当に感謝で胸がいっぱいになる日曜日でした。

幼児洗礼式

29日のミサの中で、3人の赤ちゃんの洗礼式が行われました。

おめでとうございます㊗️

彼女の召命

カラッと晴れ渡る、真夏の久留米。

毎日40℃近い気温ですが、とても気持ちの良い空気と青空です。

8月からカンボジアに行く、中島愛ちゃんのために、アベイヤ司教様がミサを執り行ってくださいました。

愛ちゃん、と親しく呼ぶのには訳があり、わたしが20歳で洗礼を受けた時、隣で一緒に幼児洗礼を受けたのが彼女なのです。

そして、彼女は久留米教会のオルガニストの一人であり、わたしたちみんなにとっても「大切な愛ちゃん」です。

愛ちゃんのこの、弾ける笑顔がみんな大好きです!

皆さん、神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。

神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。

それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。

神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。

(ローマ8・28~30)

28節は、フランシスコ会訳聖書の注釈には、次のように訳することもできると書いてあります。

神(または霊)は、すべてにおいて益となるように、神を愛する人々ともに、神を愛する人々のために、すべてが益となるようにお働きになる。

彼女は、カンボジアのプノンペンで半年のクメール語の語学研修ののち、シェムリアップ(アンコールワットがある街)にある幼きイエズス会のプレスクールで仕事をすることになるそうです。

5年前に派遣が決まっていましたが、コロナ禍になり延期され、ようやく彼女の夢が実現したのです。

これは、彼女の召命です。

あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。

思い上がってはなりません。

むしろ、恐れなさい。

神が自然のままに生えた枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。

ここに神の慈しみときびしさがあります。

倒れた者に対してはきびしさがあり、あなたがその慈しみに留まっているかぎり、あなたに対しては神の慈しみがあります。

(ローマ11・18〜22)

これは、根をユダヤ人、接木された野生のオリーブが異邦人に例えられた箇所ですが、現代のわたしたちにも通ずる喩えだと思います。

自然のままに生えた枝は、洗礼を受けてキリスト者となった私たちのことです。

支えがしっかりとしていれば、神様のお導きを見出すことができます。

アベイヤ司教様がこうおっしゃいました。

「愛さんを宣教者として派遣します。

久留米教会のため、そしてみんなで一緒に行ってらっしゃい、お祈りしていますよ、と言うためにわたしは今日ここに来ました。

皆さんも、久留米教会共同体において果たしていく役割を再認識する機会としてください。

わたしたちの日常には大事にしていることがいろいろとあります。

その中で、どのくらい神の国のことを想っていますか?

神のみこころを行うという真の宝物のことを、どれくらい大切に想っていますか?

これは、毎日の生活を支えてくれるしっかりとした土台です。」

根がわたしたちを支えている、という聖句はこのことなのだ、と強く実感できました。

愛ちゃんがそのお導きを見出したように、わたしたち一人ひとりも、自分に与えられている召命に気づくために司教様のおことばを胸に刻んでおかなければ、と思います。

奉納は、ご両親が行ってくださいました。

愛ちゃん、行ってらっしゃい!

これからの2年が、有意義でお恵みに満ち、実りある働きができる時間となりますよう、みんなでお祈りしています。

「わたしの全て」

3月30日で叙階60周年を迎えられるジュゼッペ神父様のお祝いをしました。

いつも明るくユーモアがあり、とてもチャーミングなジュゼッペ神父様は、久留米教会の人気者です。

全身全霊の愛で、わたしたち信徒に接してくださいます。

お若い!!

40年ほど前のお写真です。

鳥栖教会にいらした時代に、イタリア語を教わっていたという信徒の方から見せていただきました。

ジュゼッペ・ピアッツィニ神父様は、26歳の時、イタリア・ミラノのドゥオモ(ミラノ大聖堂)で叙階されました。

当時のモンティーニ枢機卿(1ヶ月後に、パウロ6世となられた)の司式で一緒に100名を超す司祭が叙階され、同じミラノ外国宣教会からは21名が共に叙階されたとのこと。

その21名のうち9名の司祭が、今でもご活躍されているそうです。

花束贈呈の後、ご挨拶でこうおっしゃいました。

「これからも、わたしの全てをかけて神を信じます。」

わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を担って、わたしに従いなさい。

自分の命を救おうと望む者はそれを失い、わたしのため、また福音のために、命を失う者は、それを救う。

(マルコ8・34〜35)

「このことばでわたしは悟りを開きました。」

そうおっしゃっていたジュゼッペ神父様です。

教区報3月号では、こうお話されていました。

「出会う人々が笑顔になるように、その人の中に眠っている良さを引き出して周りの人々の恵みとなるように、皆が少しでも今日という日に喜びを味わいながら過ごせるように。これが、小さい頃から今に続く私のささやかな務めです。」

まだまだお元気で、久留米教会の信徒の愛を全身に受け続け、これからもご活躍くださいますように。