カテゴリ:秘跡

イエス様の教え

先週の記事のテーマについて引き続き考えながら、大好きな大相撲中継を見ていました。

教会の友人と、「改めて考えてみると、カトリックって決まり事が多いよね。。。」と話しをしたところでしたので、相撲の所作を改めて注意深く見てみました。

相撲好きの方はご存じのように、

「勝った力士は、勝ったという事実に縁起を担ぎ、次の取組の力士に力水をつけてあげる」

「勝った力士は、懸賞金を受け取るときに刀手を切る(右手で左側を切り、その後で右と中央を連続して切る)」

など、相撲は所作をとても大事にしています。

こうした所作が雑な力士は、たとえ横綱であっても評価が下がり、親方から叱責を受けるのです。

わたしたちも、ミサ中に決まった場面で十字を切り、立ったり座ったり、歌ったり祈ったり、決められた所作をしています。

何気なく、ではなく、ひとつひとつに意味があることも理解しています。

19日のごミサでは、お2人の方が受洗されました。

洗礼の秘跡の中では、司祭も受洗者も代父母も、決められた美しい所作を大切にします。

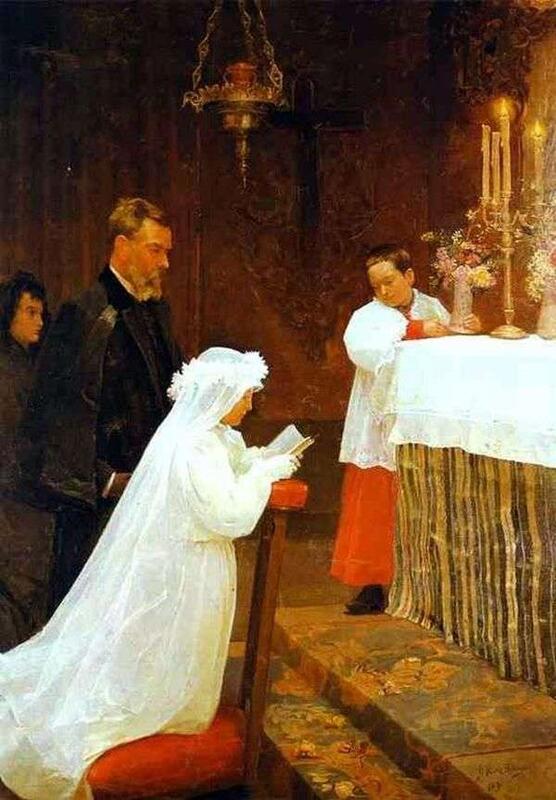

ルカ・シニョレッリ『使徒たちの聖体拝領』

Comunione degli apostoli

『初聖体拝領』パブロ・ピカソ

イエス様からパンをいただく使徒たちの姿は、司祭からご聖体を受け取る信徒に重なって見えます。

初聖体式は、子どもたちの晴れやかな笑顔が感動的で、幼児洗礼式、成人洗礼式と同じくらい、カトリックではとても大切な儀式です。

ご聖体自体の重要な意味(イエス様のからだをいただけるのは洗礼を受けているから)、はもちろんですが、わたしたちはその「拝領」する行為(所作)をも大切にしているのではないでしょうか。

幼児洗礼であっても、成人洗礼であっても、ご聖体拝領について学びの期間があり、どのような意味を持つものかをしっかりと教えられます。

ご聖体の受け取り方、口に含むタイミングも決められています。

永年の習慣にすぎないものになっていたとしても、身に沁み込んだ所作は、きちんとした学びがあって与えられた、わたしたちの信仰上の権利のようなものとも言えるのではないか、、、間違っているかもしれませんが、そう思っていました。

旧約の時代のユダヤ教徒たちも、様々な儀式やしきたり、所作を大事にしていました。

レビ記の第一部(1〜7章)には、守るべき掟がびっしりと書かれています。

今でも、厳格なユダヤ教徒であればモーセ5書(創世記〜申命記)を毎日繰り返し読み、頑なにこれらの教えを守っています。

(例:安息日に労働をしてはならない=エレベーターのボタンを押すことも、冷蔵庫の扉を開け閉めすることも、絶対にダメです)

先日、親戚の法事があり、お坊さんのお経を45分間も聞かされる、苦行のような体験(何を言っているのか全く分からないので)をしました。

そして驚いたのは、叔母がお経の冊子のようなものを見ながらお経をしっかりと聞いていたことでした。

同時に思い出したのが、母の葬儀ミサに参列してくれた友人が後に、「葬儀ミサは初めての経験だったけど、何を言ってるのか何をしているのか全然わからなかったから、仏教の葬儀よりもすごく長く感じた。。。」と聞かせてくれたことでした。

ユダヤ教、キリスト教、そして仏教でも、知らない人・理解していない人にとっては不思議なことを大真面目にやっているのです。

ヨハネ福音書には、イエス様の教えそのものが「パン」なのだ、と明確に書かれています。

わたしが命のパンである。

わたしの所に来る者は、決して飢えることがなく、わたしを信じる者は、もはや決して乾くことがない。

わたしは天から降ってきた、生けるパンである。

このパンを食べる人は永遠に生きる。

(ヨハネ33・35、51)

主は、乏しいパンと僅かな水しかお前たちに与えないことがあっても、お前の導き手はもはや隠れることはなく、お前の目はお前の導き手を見ている。

(イザヤ30・20)

イエス様は、この預言を成就した存在なのです。

初代教会は、聖体(エウカリスティア)の象徴的な先駆けをイエスが言葉と食べ物をご自分の民と分かち合おうとされたパンの奇跡のうちに見ていました。

事実、聖体祭儀の典礼の構造は、この奇跡に見られるのと同じ形式に従っています。

まず言葉の典礼で、聖書朗読に貫かれている教えと、その教えの意味を解き明かす説教によって、イエスは私たちを養ってくださいます。

それから感謝の典礼で、イエスは、私たちのために与えてくださるご自分の体と血である命のパンによって、私たちを養ってくださいます。

かごいっぱいになった残り物が、生き生きとした象徴になっているように、神がご自分の民を養われるとき、すべての人を十分に満たしても、それ以上の食べ物が常にあるのです。

その賜物は神ご自身なのですから、どうしてそれを知らずにいられるでしょうか。

(メアリー・ヒーリー著

カトリック聖書註解 マルコによる福音書より)

洗礼を受けたわたしたちは(なんとなくであったとしても)こうしたことを知っていて、理解しています。

ここを読んでくださっている方、あるいは、勇気を持って日曜日のミサに参列してくださる洗礼を受けておられない方にも、わたしたち信者がもっとこうした教えをお伝えしなければならないのでしょう。

そうでなければ、信仰への理解が広がることも深まることも、あり得ないのです。

教会の先輩が教えてくださった、教皇様のお言葉です。

「キリスト信者にとって最大の誘惑となるのは、神からの呼びかけを特権だと考えてしまうこと、それは全く違います」

洗礼を受けていることだけが、本当に神様からの特別なお恵みなのか。

あたらめてもう一度考え直さなければならないと思っています。

宮﨑神父様はお説教で、このようにおっしゃいました。

「 同じ信仰を持つものが、互いに集い、互いに磨き合う場、その集まりの一致の場が教会・エクレシアなのです。」

いつも、わたしたちの心に響くお説教をしてくださいます。

誠実な実行

12日はアベイヤ司教様の司式のミサで、16名の堅信式が執り行われました。

堅信は、聖霊によってさらに信仰が強められる秘跡です。

これでようやく、信者として独り立ちのような身になります。

「聖霊とは、イエス様の心に満ちている愛といつくしみの力のことです。」

アベイヤ司教様が、受堅者をはじめ、わたしたちにそう話してくださいました。

言うことと、行動との間にある距離について考えよう。

イスラエルのこれらの師たちは、神の言葉を人々に教え、神殿の権威として尊敬を集めようとしていた。

しかし、イエスは、言動の一致しない彼らの二面性を批判する。

イエスのこの言葉は、特にイザヤ預言者の「この民は、口でわたしに近づき、唇でわたしを敬うが、心はわたしから遠く離れている」(イザヤ29,13)という言葉を思い出させる。

わたしたちが注意深く見張るべきもの、それは表裏ある心である。

二面性ある心は、人間として、キリスト者としての証しと信頼性を失わせる。

言動一致しない生き方は、「内的なことより外見を優先させる」ことにつながる。

イエスのこれらの忠告を受け入れつつ、わたしたちも自問しよう。

自分が他人に説くことを、自ら実行するようにしているだろうか。

それとも二重の生き方をしているのか。

外側だけの完璧さに気を遣っていないだろうか。

誠実な心のうちに内的生活を大切にしているだろうか。

(教皇フランシスコ11/5バチカンでの正午の祈りの集いのお説教より)

洗礼、堅信という秘跡を受けたわたしたち信者は、立派な内的生活を送っていると誇れるかどうか、年に一度のこの機会に自問してみるのもいいかもしれません。

堅信式で受堅者は、5つの質問に答えます。

①「あなたがたは悪霊と、そのすべてのわざと、誘惑を退けますか。」

受堅者は「退けます」と答えます。

これで、洗礼の約束が更新されるのです。

②「あなたがたは、天地の創造主、全能の、神である父を信じますか。」

③「父のひとり子、おとめマリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者のうちから復活して、父の右におられる主イエス・キリストを信じますか。」

④「50日祭の日、十二使徒に与えられた聖霊、きょう同じように、堅信の秘跡によってあなたがたに注がれる神のいぶき、いのちの与え主である聖霊を信じますか。」

⑤「聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じますか。」

司教様は、わたしたちにも質問されます。

「皆さん、これから堅信の秘跡を受けられるかたがたとともに、信仰をあかしする決意を新たにいたしましょう。

あなたがたは教会の信仰を固く守り、力強くあかしすること約束しますか。」

どうでしょうか。

パパ様のおっしゃるように、「自分が他人に説くことを、自ら実行するようにしているだろうか。」「外側だけの完璧さに気を遣っていないだろうか。」ということと重なります。

水は神殿の南側、祭壇の南の下から流れ出ていた。その方は、北の門を通ってわたしを連れ出し、外をまわって東の外の門へ連れて行った。そこでも南側から水が湧き出ていた。

その方はわたしに水の中を歩かせた。彼がまた千アンマ測ると、水は川となり、もはや渡ることはできない川となった。

川岸に戻ると、一方の岸にもまた他方の岸にも、見事なほどの木々が生い茂っていた。

その方がわたしに言った、「この水は東の地域へと流れてアラバに下り、海すなわち汚れた海に流れ込む。するとその水は浄化される。川が流れゆく所、生き物の群れはすべて生気に溢れ、おびただしい魚が繁殖するようになる。

エン・ゲディからエン・エグライムに至るまで、岸辺には漁師たちが連なり、それらの場所は網干し場となる。そして、大海同様、豊富な種類の魚に恵まれる。

しかし、沼地や湿地は塩を採取するためによどんだままにしておかれる。川辺では両岸にあらゆる果樹が生長する。その葉は枯れず果実も絶えず、月ごとにみずみずしい実を結ぶ。

それが、聖所から流れ出る水だからである。その果実は食用に、その葉は薬用になる」。

(エゼキエル47・2~12)

海=死海のことです。

生き物が生息できない塩分濃度の死海でさえ、神殿から流れる水で浄化され生気溢れるものとなる、とエゼキエルは喩えています。

私はお前たちに清い水を注ぐ。そうすれば、お前たちは清くなる。

お前たちに新しい心を与え、新しい霊をお前たちの内に置く。

お前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。

(エゼキエル36・25〜26)

肉の心、とは内的刷新を指しています。

正確には、この肉の心の授与は捕囚からの解放の約束を意味しているのですが、エゼキエルの喩えはわたしたちの洗礼と堅信の秘蹟について述べているようにも感じませんか?

わたしたちは洗礼を受け、その水によって生気に溢れたものとなり、内的に刷新されました。

つまり、周囲の人々へも生き生きとした良い影響を与えることができる、そんな力を帯びているのです。

わたしが初めて告解したときに神父様からいただいた言葉が、わたしの座右の銘です。

「あなたはキリストの良いかおり」

(2コリント2・14~16)

その自覚を持って人に誠実に接し、思い遣りの言葉をかけ、善い行いを行動で表し、神殿から溢れる水のような生気溢れる流れを周囲に及ぼす存在でありたい。

(難しー)

堅信を受けた方々の姿をみて、今日はそんなことを考えた日でした。

11/3はアベイヤ司教様の74歳のお誕生日、そして12日は宮﨑神父様の72歳のお誕生日でした。

手作りのお料理とケーキで準備をしてくださったフィリピンコミュニティの皆様。

本当に感謝で胸がいっぱいになる日曜日でした。

幼児洗礼式

29日のミサの中で、3人の赤ちゃんの洗礼式が行われました。

おめでとうございます㊗️

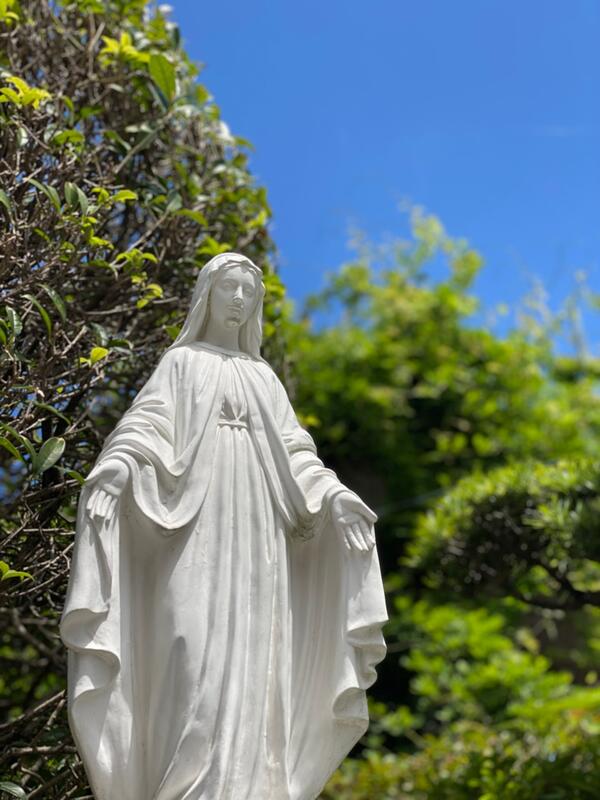

彼女の召命

カラッと晴れ渡る、真夏の久留米。

毎日40℃近い気温ですが、とても気持ちの良い空気と青空です。

8月からカンボジアに行く、中島愛ちゃんのために、アベイヤ司教様がミサを執り行ってくださいました。

愛ちゃん、と親しく呼ぶのには訳があり、わたしが20歳で洗礼を受けた時、隣で一緒に幼児洗礼を受けたのが彼女なのです。

そして、彼女は久留米教会のオルガニストの一人であり、わたしたちみんなにとっても「大切な愛ちゃん」です。

愛ちゃんのこの、弾ける笑顔がみんな大好きです!

皆さん、神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。

神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。

それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。

神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。

(ローマ8・28~30)

28節は、フランシスコ会訳聖書の注釈には、次のように訳することもできると書いてあります。

神(または霊)は、すべてにおいて益となるように、神を愛する人々ともに、神を愛する人々のために、すべてが益となるようにお働きになる。

彼女は、カンボジアのプノンペンで半年のクメール語の語学研修ののち、シェムリアップ(アンコールワットがある街)にある幼きイエズス会のプレスクールで仕事をすることになるそうです。

5年前に派遣が決まっていましたが、コロナ禍になり延期され、ようやく彼女の夢が実現したのです。

これは、彼女の召命です。

あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。

思い上がってはなりません。

むしろ、恐れなさい。

神が自然のままに生えた枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。

ここに神の慈しみときびしさがあります。

倒れた者に対してはきびしさがあり、あなたがその慈しみに留まっているかぎり、あなたに対しては神の慈しみがあります。

(ローマ11・18〜22)

これは、根をユダヤ人、接木された野生のオリーブが異邦人に例えられた箇所ですが、現代のわたしたちにも通ずる喩えだと思います。

自然のままに生えた枝は、洗礼を受けてキリスト者となった私たちのことです。

支えがしっかりとしていれば、神様のお導きを見出すことができます。

アベイヤ司教様がこうおっしゃいました。

「愛さんを宣教者として派遣します。

久留米教会のため、そしてみんなで一緒に行ってらっしゃい、お祈りしていますよ、と言うためにわたしは今日ここに来ました。

皆さんも、久留米教会共同体において果たしていく役割を再認識する機会としてください。

わたしたちの日常には大事にしていることがいろいろとあります。

その中で、どのくらい神の国のことを想っていますか?

神のみこころを行うという真の宝物のことを、どれくらい大切に想っていますか?

これは、毎日の生活を支えてくれるしっかりとした土台です。」

根がわたしたちを支えている、という聖句はこのことなのだ、と強く実感できました。

愛ちゃんがそのお導きを見出したように、わたしたち一人ひとりも、自分に与えられている召命に気づくために司教様のおことばを胸に刻んでおかなければ、と思います。

奉納は、ご両親が行ってくださいました。

愛ちゃん、行ってらっしゃい!

これからの2年が、有意義でお恵みに満ち、実りある働きができる時間となりますよう、みんなでお祈りしています。

「わたしの全て」

3月30日で叙階60周年を迎えられるジュゼッペ神父様のお祝いをしました。

いつも明るくユーモアがあり、とてもチャーミングなジュゼッペ神父様は、久留米教会の人気者です。

全身全霊の愛で、わたしたち信徒に接してくださいます。

お若い!!

40年ほど前のお写真です。

鳥栖教会にいらした時代に、イタリア語を教わっていたという信徒の方から見せていただきました。

ジュゼッペ・ピアッツィニ神父様は、26歳の時、イタリア・ミラノのドゥオモ(ミラノ大聖堂)で叙階されました。

当時のモンティーニ枢機卿(1ヶ月後に、パウロ6世となられた)の司式で一緒に100名を超す司祭が叙階され、同じミラノ外国宣教会からは21名が共に叙階されたとのこと。

その21名のうち9名の司祭が、今でもご活躍されているそうです。

花束贈呈の後、ご挨拶でこうおっしゃいました。

「これからも、わたしの全てをかけて神を信じます。」

わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を担って、わたしに従いなさい。

自分の命を救おうと望む者はそれを失い、わたしのため、また福音のために、命を失う者は、それを救う。

(マルコ8・34〜35)

「このことばでわたしは悟りを開きました。」

そうおっしゃっていたジュゼッペ神父様です。

教区報3月号では、こうお話されていました。

「出会う人々が笑顔になるように、その人の中に眠っている良さを引き出して周りの人々の恵みとなるように、皆が少しでも今日という日に喜びを味わいながら過ごせるように。これが、小さい頃から今に続く私のささやかな務めです。」

まだまだお元気で、久留米教会の信徒の愛を全身に受け続け、これからもご活躍くださいますように。

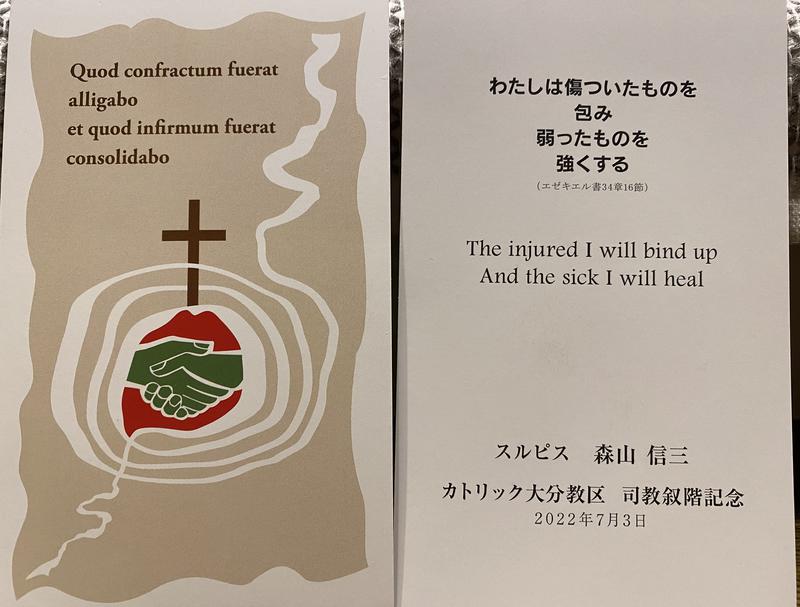

森山司教様 誕生

2022年7月3日、森山司教様が叙階されました。

2014~2017年まで、主任司祭として久留米教会に来てくださいました。

司教様にとって、最後に赴任された小教区です。

信徒一同、心からお祝い申し上げます。

今日は、少しだけセンチメンタルに、思い出に浸っています。

森山神父様(そう呼ばせてください)らしい聖句を選ばれたと感じました!!

***********

毎年、女性の会で楽しく新年会をしていました。

その時に、1月生まれの神父様のお誕生日会も!

毎週、聖書の勉強会をしていただき、「聖書100週間」で学んだメンバーは、2019年にイスラエル巡礼に連れて行ってもらいました。

洗礼を授けてもらった信徒も大勢です。

コロナもなかった時代ですので、ご復活のミサのあとは、こうして賑やかに懇談していたのですね。

ゴールデンウィークにはバーベキューをし、6月には熊本地震の被災地で田植えを!

久留米のフィリピン人コミュニティが、タグレ枢機卿をお招きしました。

枢機卿と一緒に、まるでジャニーズのアイドルのようにもみくちゃにされている様子です。

子どもが大好きで、子どもたちも神父様が大好きでした。

「隣の県にいますよ。東京より近いですよ。」

そうおっしゃっていましたが、やはり、隣の県の司教様は遠くに感じてしまいます。

司教様のご健康とご活躍、神様のお導きを心よりお祈り申し上げます。

家族を築く

聖堂は閉められていますが、5日の日曜日は2組の結婚式が執り行われました。

参列者はごく限られたご家族などで、ささやかな中にも優しい幸せに包まれた素敵なお式でした。

.

1組目は、新郎側のご両親が緊急事態宣言ということで久留米に来ることが叶いませんでした。

2組目は、ご家族がベトナムから日本に来ることができませんでした。

ということで、youtubeでライブ配信をすることになったのです。

便利な世の中です。

このようなことが、2年前に想像できたでしょうか。

結婚式に親が参加できない。

友人をたくさん招いてパーティを開くことはしない。

このような世の中になり、本来ならば一世一代の大イベントであるはずの結婚式と披露宴は、新しいカタチになりました。

.

カトリック教会に於いて、結婚は7つの秘跡のひとつとされています。

厳密には、新郎新婦共に洗礼に与っている場合が秘跡とされますが、人生のある時に偶然出会った二人が家族になるという結婚は、神様の計らいであるとしか思えません。

現代人にとって、結婚とは「制度」にすぎない、という考え方もあるでしょう。

もちろん今でも、民族や宗教によっては親が結婚相手を選ぶ、ということもあります。

旧約聖書には、結婚生活についての苦労や嫁姑問題、夫の務め、妻の役割など、多彩な記述が随所にあります。

4000年以上前から変わらぬ苦労があったのか、と笑ってしまうような箇所もあります。

創世記の「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」として女性は男性のために造られた、とか、出エジプト記の「不妊の妻は離別される」、「夫の権利を尊重するため、姦淫の妻とその相手は死罪(夫が姦淫してもおとがめなし)」といった記述は、現代に生きるわたしたちには抵抗がありますが。。。

旧約聖書のルツ記は、短い文章の中に、結婚によって新しく築かれる家族の愛が書かれています。

BC450ごろ書かれたとされるルツ記は、旧約聖書のなかで一番短い書物ですが、当時のイスラエルの結婚に関する慣習が書かれています。

兄が子供を残さないまま亡くなった場合、その弟が兄嫁を娶って子孫を残すことが普通になされていました。

寡婦であったルツはイスラエル人ではありませんでしたが、ナオミ(姑)の働きかけで親戚のボアズに嫁ぎ、子どもが生まれます。

その子がダビデの祖父にあたることから、異邦人ルツは旧約の中でも重要な女性となりました。

わたしがルツ記を好きな理由は、ルツのナオミへの家族愛が書かれているからです。

夫が亡くなり、子どもがいなかったルツは故郷であるモアブ人の地へ戻ることもできました。

ですが、一人になってしまう姑のナオミを気遣って、一緒にベツレヘムへ戻るのです。

結婚により、彼女にとって姑は他人ではなく、家族になったのです。

家庭は2人で築くものでしょう。

ですが、結婚によって家族が築かれるのです。

わたしには妹が2人いて、義弟が2人できました。

彼らはわたしにとって、大切な家族です。

妹たちの結婚によって、わたしにも家族が増えました。

幸せのおすそ分けです。

『堅信式』アベイヤ司教様公式訪問ミサ

6日はアベイヤ司教様の司式によるミサの中で、17名の子どもたちの堅信式が執り行われました。

マリア様が聖霊によって身籠られたこと、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられたこと、このようにイエス様は2回聖霊を受けられています

聖霊の導きによって洗礼を受けることで「神の子」として誕生したわたしたちは、2回目の聖霊の働きである堅信の秘跡によってその信仰を確固たるものとし、派遣されていくという意味があるのです。

アベイヤ司教様は「今日もらう堅信証明書は卒業証書とは違います。今日からみなさんは、聖霊の働きによってキリスト者として新たにされたのです。今日参列している先輩信徒の皆さんは、あなたたちのために祈ってくれています。あなたたちのためにですよ!」と力強くおっしゃいました。

今年はコロナ禍において、何も良いことがなかった、、、ということはありません!

5月にはアベイヤ司教様が着座され、7月には船津司祭が、10月には古市助祭が叙階されるという素晴らしい記念すべき年でした。

司祭

司教

教皇

教皇様が一番偉くて、枢機卿、司教、司祭の順である、ということでは全くありません。

12使徒がどのような人々だったかを思い返してみるとわかります。

それぞれがユニークであり、現代の信徒であるわたしたちがそれぞれに個性があるのと全く同じで、12人は違った特性を持っていました。

違いながらもイエス様への愛と信頼において、彼らはひとつに結ばれていたのです。

誰が一番偉いのか、で言い争ってはいましたが、結局はペトロが一番だった、というわけではないのです。

イエス様は、3度自分を否認したペトロに3度ご自分への愛を確認し、首位権をお示しになります。

(ヨハネ21・15~)

神の国の鍵を与え(マタイ16・17~19)、ご自分の羊の群れ(信者たち)をペトロに委ねられました。

イエス様の教えを次の世代に確実に誤りなく伝えていく役割が使徒たちに委ねられ、それが教父たちによって確立され、現代の司教たちへと続いているのです。

『教導職』と言います。

教皇権・教皇職(司教・司祭職)は「信ずる人々のエクレシア(集り、教会)」を生き生きと生かし、分裂なき健やかな集まりとするための奉仕職・奉仕権なのだ。

この奉仕(サービス)を受けて、集る側もまた、世の万人のために奉仕(サービス)する。

では、教皇(ペトロ後継者)は「教会のかしら」か。

めっそうもないことである。

教会のかしらはただキリスト・イエスのみ。

教皇(司教)はキリストのわざと心を託されて継いでゆく管理者的しもべ。

(ルカ12章以降度々出る管理人のたとえ参照)

犬養道子さん「聖書を旅する3」より

久留米教会というエクレシアに集うわたしたちです。

同じひとつの心の集まりである教会における、多様性、ヴァラエティ。

これこそがイエス様の望まれたことなのです。

アベイヤ司教が7月の船津司祭の叙階式で久留米に来られた時のことです。

全ての参列司祭が黒っぽいスラックスパンツに黒の革靴でしたが、ある神父様(久留米の前任主任司祭!)は、ブラックジーンズに裸足に皮のサンダル姿で現れ、そのままその上に着衣されたのです。

思わずわたしは、「え、、、まさかその恰好のまま!?うそでしょ!??!」と言ってしまいました。

するとアベイヤ司教様が笑いながら

「カトリック教会は多様性を重んじていますから!」とおっしゃったのです。

このユーモアのセンスと素敵な笑顔と足の長さに、わたしはすっかりファンになってしまったのでした。

司教様へインタビューさせていただきましたので、みこころレターをお楽しみに!!

召命のきづき

今年はよく、召命ということについて考えています。

今年は船津司祭の叙階式に立ち会うことが出来、そのころから、このコロナ禍にあっての身近な召命について、思いを巡らせているのです。

何度かご紹介したことのある、カラヴァッジョの『聖マタイの召命』です。

みなさんは、どれがマタイなの?と考えたことはありますか?

わたしはずっと、左端の青年だと勝手に解釈していたのですが、美術研究者の間では「マタイ問題」というほどのテーマなのだそうです。

イタリアではおおむね、左から3人目のおひげのおじ様がマタイである、と主張されているとか。

どれがマタイなのかはともかく、このマタイの召命についての聖書の記述を見てみると、

マタイ9・9、マルコ2・14、ルカ5・27~28のいずれも非常に簡潔なものであり、イエス様の呼びかけにレビ(マタイ)が従ったというだけのエピソードで、まったくドラマチックでも何でもないのです。

レビが徴税人であった、というのが重要なポイントなのです。

当時は罪人と同意味であった徴税人、ユダヤ社会の憎まれ者をイエス様が弟子に召し出した、というのがこのお話のドラマです。

仕事やお金を捨て、世間のしがらみや葛藤を断ち切ってイエス様に従ったマタイは、放蕩息子のように救われました。

現代においての召し出しは、どのような人に、どのようなタイミングで与えられているのでしょう。

聖職者としての召し出しだけではなく、わたしたちそれぞれに与えられている呼びかけについて、キリスト者としてもっともっと思いを馳せて日々を丁寧に生きていかなければならない、そう思うのです。

召命、は英語ではcalling、イタリア語ではvocazione、ドイツ語ではBerufで、どの単語も職業や職務、広義で仕事という意味を持っています。

つまり「マタイの召命」は「マタイの仕事」という意味にもとれます。

人の仕事というのは自分で選んで従事するのではなく、神から与えられた使命である、という考え方ができます。

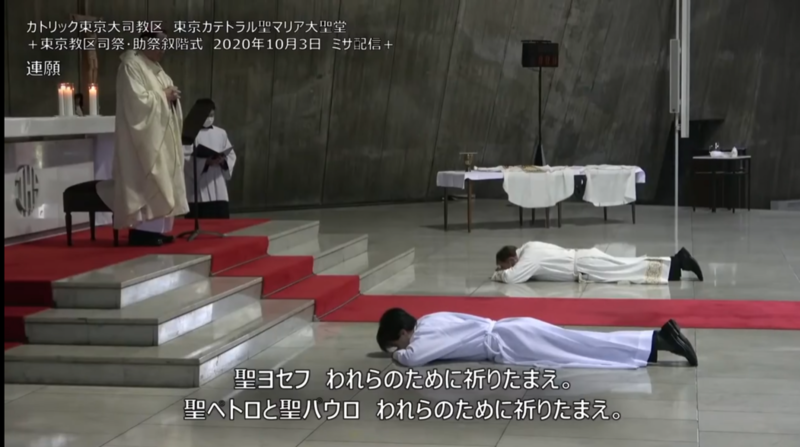

youtubeで配信された、古市助祭の叙階式のスクリーンショットです。

久留米で司牧実習をしてくださっていた古市さんの召命が、一つのステップを上がったのです。

そして、この春からは、吉浦神学生が久留米に来てくれています。

彼も、自らが得た召命を生き、前に進んでいるのです。

船津司祭、古市助祭、吉浦神学生、こうして神様から特別な愛を注がれている方々が久留米教会に縁があるのは誇らしいことですね!

3人には、次号のみこころレター(12月号)に寄稿していただく予定ですのでお楽しみに!

船津亮太 司祭 叙階式

23日、久留米教会において、叙階式が執り行われ、船津司祭が誕生しました。

司祭叙階式は、一人の男性が「地に落ちて一粒の麦となる」緊迫した雰囲気であってほしいと思う、と来住神父さまがカトリック生活8月号の連載記事に書かれていました。

もし一粒の麦が地に落ちて死ななければ、

それは一粒のままである。

しかし、死ねば、豊かな実を結ぶ。

(ヨハネ12・24)

3月に予定されていた叙階式が延期となりました。

しかし、5月にはアベイヤ司教が着座され、お心遣いで久留米教会での開催となったという経緯は、わたしたち久留米教会の信徒にとっては大変光栄なことでした。

残念ながら招待者のみの参列ではありましたが、福岡教区のご尽力で初めて生中継され、まさに、厳粛でありながら、喜びに満ち溢れた叙階式でした。

今週末、25日(土)19時、26日(日)9時、11時、3回の主日のミサで船津司祭の初ミサが執り行われます。

最高の笑顔です。

亮太司祭の今後の歩みが愛と恵みに満たされるよう、祈りましょう。

「父になる」召命

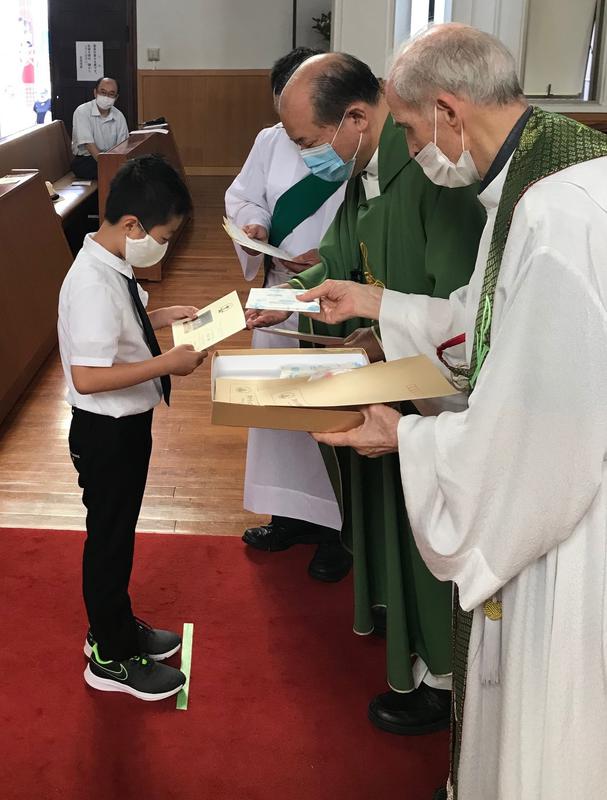

19日のごミサは、6人の子どもたちの待ちに待った初聖体のお祝いでした。

6人中5人が男の子という、なんとも期待に胸が膨らむ(笑)初聖体の晴れの日のお祝いでした。

みんなでお揃いの、十字架の刺繍の入ったマスクを作ってもらったようで、晴れ晴れとした子どもたちの姿に、教会中が幸せと喜びに満ち溢れた、久しぶりに活気の戻った久留米教会でした。

ルカに書かれている放蕩息子のたとえ話は、福音書の中でも一般的によく知られたストーリーでしょう。

この物語は、次男坊に甘い父(よくある)、兄が弟より愛されておらず、弟よりも価値を認められていない、どうしようもない弟と妬む兄(あるある)、そういうことを言っているたとえ話ではありません。

父は2人の息子を比較していません。

父が2人の息子を愛していることは明らかで、それぞれの置かれた立場に合わせて愛を表しています。

弟を迎えた父は祝宴を催し、畑から戻った兄を迎えた父は弟の帰還をともに喜んでほしいと願います。

ヨハネの14章のタイトルは『父への道であるイエス』

わたしの父の家には、住むところがたくさんある。

わたしが行って、あなた方のために場所を準備したら、

戻ってきて、あなた方をわたしのもとへ迎えよう。

わたしのいる所に、

あなた方もいるようになるためである。

(ヨハネ14・2~3)

神の子とされたわたしたちには、ひとりひとりに特別な場所が与えられています。

比較、嫉妬、ライバル心、競争心を捨て、父の愛にゆだねることを暗示しているのが、この放蕩息子のたとえ話です。

真に憐れみ深い父性が生き生きと描かれているのです。

このたとえ話の前には、見失った羊となくした銀貨の話があり、この3つを合わせた15章のタイトルは『憐れみの三つの喩えの序』です。

嘆き

赦し

惜しみなく

この3つのキーワードが秘められています。

祈りの多くは嘆きであり、それを受け止めてくださる父

心からの絶えざる赦しを与えてくださる父

父は自分のために何も取っておかず、子どもたちのために自分自身を注ぎ出します。

何のためらいもなく自分を与え尽くします。

その善良さ、愛、赦し、ケア、喜び、憐れみに何の限界も設けない神の存在が暗示されています。

わたしたちもキリスト者として、この父性に倣うべきところが大きいと思います。

大変難しいことですが、イエス様をとおして表された父の憐れみ深さを、いつも心に刻んでおかなければなりません。

あなた方の父が憐れみ深いように、

あなた方も憐れみ深い者となりなさい。

(ルカ6・36)

これは、神の子となるための根本条件なのです。

いよいよです。

神様がわたしたちに新しいお父さんをお与えくださる日が近づいてきました。

およそ父と名づけられるすべての父性の源である天の父(エフェソ3・14~15)の代理人の一人として、わたしたちの船津新司祭の誕生を祝う日が迫ってきました!

召命とは、よく耕された相互愛という畑で熟す果実です。

忘れないでください、召命はひとりでに生まれるものではありませんし、ひとりでに育つものでもありません。

召命は神のみこころを起源とし、信仰心の土壌で、兄弟愛を体験するなかで芽吹きます。

(教皇フランシスコ 世界召命祈願の日メッセージより)

叙階式の模様は、YouTubeでライブ配信される予定です。(23日午後2時より)

準備に余念のない宮﨑神父様と久留米の信徒たちです!

死者とのつながり

14日のミサでの第一朗読は申命記からでした。

主はあなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出し、炎の蛇とさそりのいる、水のない乾いた、広くて恐ろしい荒れ野を行かせ、硬い岩から水を湧き出させ、あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。

(申命記8・14)

自分たちが他国で奴隷の身であったこと、苦難に耐えて生きてきたことを決して忘れるな。

だから、在留する他国の人、やもめや孤児を虐げてはならない。

度々書かれているこのくだりがとても好きです。

人種差別も性差別も、この観点でみなが生きるならばこれほど混乱した世界にはならなかったはずなのに、と思うのです。

昨日のごミサでは手話通訳が行われ、通訳者はフェイスシールドを着用しました。

人はこの世の命が終わったら、もう生者のために働くことはできないのか。

生者が死者のために祈ることには意味があるのか。

これは、身近な大切な方を亡くした経験のある人にとっては「とんでもない!」となる問いです。

ギリシャ語には「命」を表す2つの言葉があります。

「ゾエ」は永遠の命

「ビオス」は現世の命

ギリシャ語で書かれたヨハネの福音書では、この2つの単語が使い分けられています。

↓「ゾエ」バージョン

命を与えるのは霊である。

肉は何の役にも立たない。

わたしがあなた方に話した言葉は、

霊であり、命である。

(ヨハネ6・63)

↓「ビオス」バージョン

再びそれを得るために、わたしは自分の命を捨てる。

それ故、父はわたしを愛してくださる。

誰もわたしから命を奪いはしない。

わたしが自分から命を捨てる。

わたしは自由に命を捨て、また、再び自由に命を得る力を有している。

わたしはこの掟を父から受けた。

(ヨハネ10・17~18)

命には、この世での命と霊的次元での命がある、ということなのだそうです。

使徒信条の中に、「聖徒の交わりを信じます」とあります。

これは、死者との交わりのことも意味しています。

死者との交わりについて、女子パウロ会のホームページにはこう書いてありました。

亡くなられた方々も、イエス・キリストの神秘体に属する人々です。

教会は、その最初の時代から、死者の記念を行い、死者に尊敬を払っていました。

そして、亡くなられた方にもし罪が残っていたとするならば、彼らがその罪から解かれるように、祈ってきました。

このような死者のための私たちの祈りは、死者を助けることになるのです。

先日、教会に信者さんではない方が入ってこられ、

「質問があります。

洗礼を受けていたのか分かりませんが、この教会によく行っていた、という知り合いが亡くなりました。

きちんと教会で葬儀をしていないのですが、その場合、浮かばれないのでしょうか。

11月にお盆のような死者の月があると聞いたのですが、その時に供養すればいいのでしょうか。」

わたしなりのお考えを少しお話しました。そして、

「ぜひ、宮﨑神父様にご相談してみてください。

希望されるのであればきっと、追悼のごミサを執り行ってくださるかと思います。

あなたが洗礼を受けていなくても、その方のためにこの聖堂でお祈りされてもいいですし。」

亡くなられた方のことを思い出されたのか、少し涙を浮かべられた様子でした。

この問いの答えを知りたくて、ここ数か月、何度も教会に足を運ばれたそうです。

ようやく教会の扉が開いているのを見て、入ってこられたのです。

こうした方々のお気持ちを大切にしなければならない、と痛感した出来事でした。

たまに母が夢に出てきて、何かのメッセージをくれます。

「ミサに行きたいけど、いいかな?」と言うので

「ダメよ!あそこでお葬式したのに、連れていけるわけないでしょ!?」

と焦る夢を見たことがあります。

よく見るのです、実は母は亡くなっていなくてどこかに暮らしている、という夢を。

いつも近くに寄り添っていて家族を守っているのよ、というメッセージだと信じて疑いません。

命とは、この世で肉体とともにあったものだけではないのです。

イエス様に「恋する」

久留米教会の敷地では、いつも美しい神様の愛を感じることができます。

27日のごミサでは幼児洗礼式が執り行われ、3名の子どもたちが受洗しました。

子どもたちの目がキラキラしていました。

嬉しい光景です。

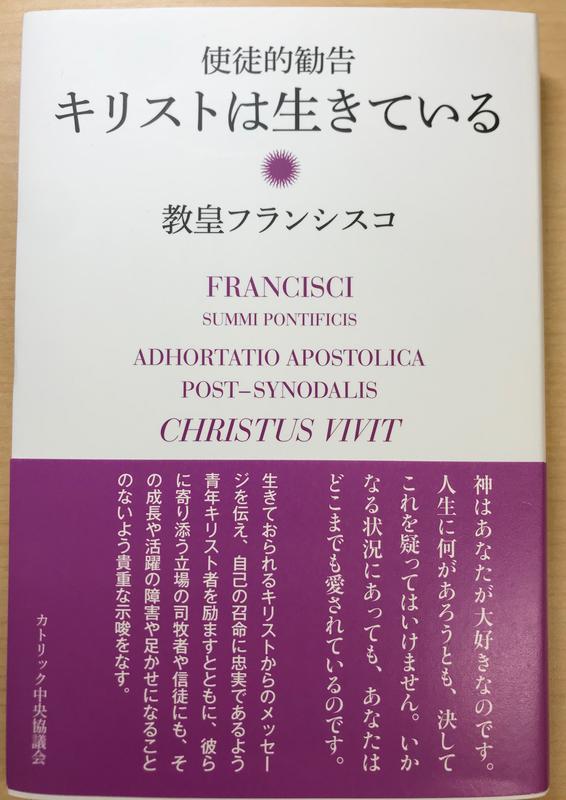

8月に出版された新しい使徒的勧告「キリストは生きている」には、とても生き生きとした表現でイエス様の姿が、特に若者に向けて表されています。

(ここでご紹介したいと思って付けた付箋がたくさん!)

130

神はあなたを愛している、キリストはあなたの救い主である、このかたは生きている―

この3つの真理には、父なる神が登場し、イエスが登場します。

御父とイエスがおられるならば、そこには聖霊もおられます。

裏方をしておられるかたです。

このメッセージを受け入れるために心を整えさせ、開いてくださる方です。

救いの体験を鮮やかに保たせてくださるかたです。

あなたがこのかたに働いていただくようにすれば、この喜びを膨らませるよう助けてくださるかたです。

132

美しい詩「恋しなさい」が語っているとおりです。

「神に出会うこと、つまりは、決定的に熱烈に、神と恋に落ちること。

これ以上に大切なことはない。

あなたが恋しているかたは、あなたが思い描くことすべてに映り、そうしてすべてにその痕跡が刻まれる。

朝、床から出るのはそのかたのため、夕べもそのかたのためにあり、週末はそのかたのために使う。

読み取るものはそのかた、感じ取るものはそのかた、そのかたのために心を砕き、そのかたへの喜びと感謝で打ちのめされる。

恋しなさい。愛に浸っていなさい。

すべてが違ってくるでしょう。」

神へのこうした愛によって、生活のすべてを情熱をもって過ごせるようになります。

158

主を求め、そのことばを大切にし、生活をもってそれにこたえようと努め、徳を磨く、

こうして若者の心は強くなるのです。

そのためにはイエスとの「接続」を保ち、イエスと「オンライン」でいなければなりません。

あなたの力と、あなたの知識だけでは、幸福も聖性も高めることはできないからです。

インターネットにつながらないことを心配するのと同じく、主との接続を確保しておきなさい。

つまり、対話をたやさず、主に耳を傾け、自分のことを主に伝え、どうしたらいいか分からないときには主に尋ねなさい。

「イエス様、あなただったらどうなさいますか」。

まだまだたくさん、素晴らしいと思って付箋を付けたページがあります。

本や神父様のお話は、その方が置かれている状況やその時の心境で、入ってくる内容が違うかと思います。

ぜひ、お読みいただいて自分へのメッセージを受け取ってみてください。

この子どもたちが久留米教会で生き生きとした信仰生活を送っていけますよう、お祈りしてください。

寄り添う人、ダミアン神父様

先日、ハンセン病の元患者さんたちとそのご家族の裁判のニュースが話題になっていました。

ダミアン神父様のことを思い出しました。

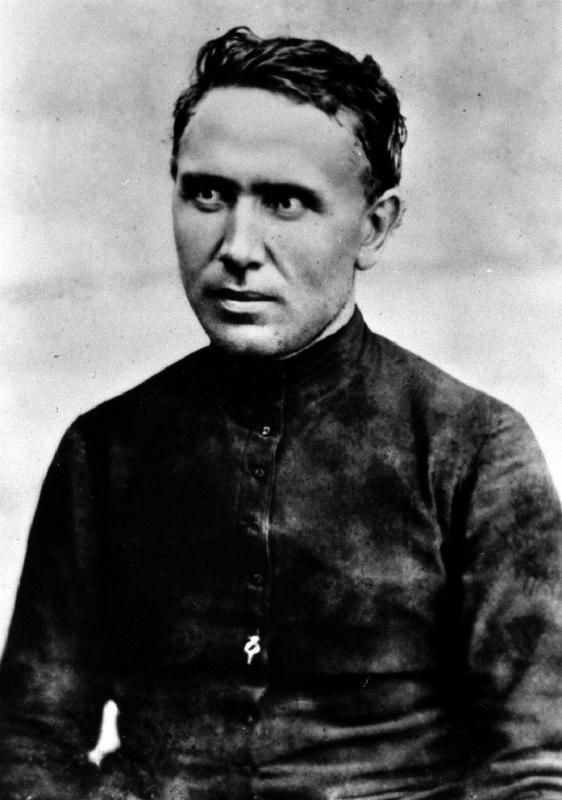

ダミアン神父様(1840~1889年)は、ベルギー出身の司祭で、ダミアンは修道名、

本名はヨゼフ・デ・ブーステル(Joseph de Veuster)

ハワイ王国のモロカイ島において、当時誰も顧みなかったハンセン病患者たちのケアに志願して生涯を捧げ、

自らもハンセン病に感染し、48歳の若さで亡くなられました。

聖人で、記念日は5月10日です。

ハンセン病の患者のケアをしていて、不運にも感染されたのではありません。

患者たちともっと寄り添うためには、自らも病気にならなければ、

本当の意味で彼らの苦悩を知って寄り添うことはできないのではないか、

と考えてあえて感染することを望んだ、と言われています。

手や顔に病気の兆候が現れた時、神父様は初めて患者たちに向かって

「我々ライ患者は」と言うことができた、と喜んでいたそうです。

長崎の二十六殉教者記念像などで有名な、偉大な彫刻家、舟越保武さんの作品です。

ダミアン神父様がハンセン病患者となったあとのお姿です。

ただ私はこの病醜の顔に、恐ろしい程の気高い美しさが見えてならない。

このことは私の心の中だけのことであって、人には美しく見える筈(はず)がない。

それでも私は、これを作らずにはいられなかった。

私はこの像が私の作ったものの中で、いちばん気に入っている。

https://www.christiantoday.co.jp/articles/16659/20150821/funakoshi-yasutake.htm

(彫刻の画像と舟越さんの言葉は、こちらの記事から使わせていただいています。)

聖霊の働き、プネウマ「神様の慈愛の息吹」が神父様に宿っていたのでしょう。

わたしたちが誰か助けや励ましを必要としている人に心を寄せるとき、

ダミアン神父様ほどの献身的な愛を注ぐことはできないかもしれません。

ですが、相手の立場に立ち、自分だったらどうしてほしいか、どう言ってほしいか、を

いつも考えて行動することはできます。

人にしてもらいたいと思うことを

人にもしなさい

ルカ 6・31~36

この言葉はわたしの座右の銘と思っている箇所ですが、同時に、

「人にしてほしくないことは、人にもしない」とも心がけています。

七つの秘跡:Part5

最終回は、叙階の秘跡についてです。

3/21に大名町教会において叙階式が執り行われ、船津亮太助祭が誕生しました。

久留米教会出身ということで、わたしたち久留米の信徒も大勢でお祝いのため参列させていただきました!

叙階、これは召しだされた本人はもちろん、わたしたち信徒にとっても大きな大きなお恵みと喜びです。

まずは、今回のように助祭となり、次に司祭へ叙階され、3つ目は司教叙階です。

昨日のごミサでは船津助祭として、とてもキリッとした様子でジュゼッペ神父様の横でお手伝いされていました。

助祭は、ミサと告解はできませんが、洗礼を授けること、結婚式、葬儀の司式は執り行えます。

21日の様子を、たくさんの写真とともにお伝えします。

福岡教区の司祭団の入場

親族席も設けられ、ご両親はやや緊張の面持ち。

まさに、息子が神様と結婚する式!の様でした。

久留米教会の聖歌隊のみなさんも、朝早くから練習を重ね、上の階から素晴らしい歌声を響かせてくれました。

中には、感極まって涙ぐみながら歌われていた方もいらしたそうです。

宮原司教様の按手によって、助祭に叙階されます。

最初に船津助祭に神学校を勧め、召命のきかっけを作ってくださった

浦川神父様によってストラを着せてもらう様子。

引き続きミサが行われ、久留米教会の可愛い3人によって奉納の儀式が。

船津助祭、最初のごミサです!

最初にご聖体を拝領されたのは、ご両親。感無量だったのではないでしょうか。

馬渡島から駆けつけられたおばあ様のお手製の紅白まんじゅうが振る舞われました!

ご家族のみなさま、本当におめでとうございます!!

結婚の秘跡の際にも書きましたが、叙階は教会共同体と受階者の絆を確固たるものにするので、

結婚の秘跡とともに「交わりの秘跡」と呼ばれています。

宮原司教様が司式の際におっしゃった言葉が心に響きました。

「仕えられる者ではなく、仕える者として来られたキリストの

真の弟子としてのお恵みをお与えくださいました。」

「信者にも、信者でない者にも良い知らせを伝えて行ってください。

福音に奉仕しなければなりません。」

船津助祭がごあいさつで言われました。

「日曜学校の子どもが言った、『助祭は神様へのあといっこ』という言葉が、

なるほど、と心に残っています。

神様に少し劣るものとして作られたわたしが、

少しでも神様に近づけるように奉仕していかなけれはならないと思っています。」

叙階の秘跡を受けた司教や司祭たちは、教会の頭であるキリストの代理者として行動します。

キリストの現存を現す司教、司祭という役務を果たすからといっても、

これら役務者が完全無欠の人になるということではなく、

人間的な弱さもかかえながら神の民の奉仕のために尽力するのです。

https://www.pauline.or.jp/catechism/catechism107.php

本当に素晴らしいお恵みの一日でした。

召命を願って祈りましょう。

七つの秘跡:Part4

今回は、結婚の秘跡についてです。

3月10日に結婚式が執り行われました。

わたしも参列させていただきましたが、やはり教会の結婚式は素敵です。

最近は結婚式場に教会のようなチャペルが併設されている場合が多いので、

多くの方がキリスト教的な式を挙げられるのが普通のことになっていますね。

若い方々が教会での式に憧れるのは当然です。

だって、こんなに美しい!!

結婚は男女の交わりを強めるものであることから、叙階の秘跡とともに「交わりの秘跡」と呼ばれています。

結婚の秘跡を授けるのは、司祭ではなく夫婦同士です。

司祭は司式を執り行う立会人です。

式次第の後半に、誓約の儀の一連の流れがあり、誓いの言葉ののち、

指輪の祝福と交換が行われます。

新郎は司祭から新婦の指輪を取り、「この指輪は私たちの愛と忠実のしるしです」と唱えながら

新婦の左手の薬指にはめます。

続いて新婦も同様にして、新郎の左手の薬指に指輪をはめます。

指輪の円は継ぎ目なく続く永遠のシンボル。

それを神様の前で交換し、誓いをたてることで永遠の愛情を互いに約束するのです。

この、結婚指輪の風習は、カトリックが起源であることをご存知でしたか?

古くは、神様との誓いをたてた証しとして指に紐を結んだことに由来するそうです。

また、カトリック教会における結婚の秘跡は、どちらか一方だけが信者の場合、準秘跡とされています。

ヨーロッパなどのカトリック国では、信者が未信者と結婚することは原則としては認められておらず、

日本のように布教国である場合は認められています。

その場合、司祭が特別に許可をする『ディスペンザチオ』(ラテン語)=特別の免除が与えられます。

以前ご紹介した、ジブランの『預言者』に書かれている結婚について。

◆二人のあいだにも、自由な空間を置きなさい。

そして、そこに、天からの風をそよがせなさい。

◆愛し合っていなさい。しかし、愛が足かせにならないように。

むしろ二人の魂の岸辺と岸辺のあいだに、動く海があるように。

◆おたがいの杯を満たし合いなさい。

しかし、同じひとつの杯からは飲まないように。

◆一緒に歌い、一緒に踊り、共に楽しみなさい。

しかし、おたがいに相手をひとりにさせなさい。

◆一緒に立っていなさい。しかし、近づき過ぎないように。

深いですね。

ここで、宮﨑神父様からのお願いです。

教会で結婚式をしたいと思われている方は、

①日程を決める前に神父様に相談に行ってください

②必ず、お二人揃って数回の結婚講座に参加してください。

大輝さん、綾乃さん、ご結婚おめでとうございます!

七つの秘跡:part3

今回は、洗礼の秘跡についてです。

みなさんは、いつ洗礼を受けられましたか?幼児洗礼?大人になって?結婚を機に?

よく、ミサの際に思うのです。

ここにいらっしゃる信者さんは、どんなきっかけで受洗されたのだろう?

どのようなエピソード、ストーリーをお持ちなのだろう?と。

そう思われたことはありませんか?

わたしの場合について、今日は書いてみたいと思います。

洗礼、これは本当に素晴らしい秘跡です。

キリスト教の入信の秘跡と呼ばれるものには3つの秘跡があります。

洗礼、堅信、聖体の秘跡です。

この3つの入信の秘跡が、私たちキリストを信じる者の生活全体の土台となっているものです。

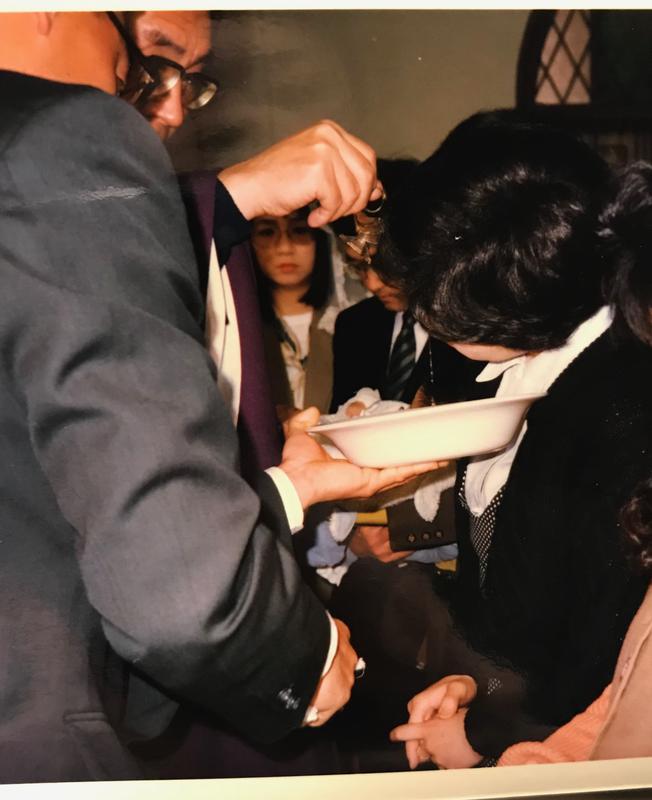

これは、わたしが27年前のご復活の際に洗礼を受けた時の写真です。

平成3年、まだ昭和の香りがしますね!

代母は、出身高校のシスターにお願いしました。

今よりもずっと、ヴェールを着用している方が多いですね。

当時は久留米教会のステンドグラスもシンプルなカラーのガラスです。

わたしの隣は亡くなった母です。今のわたしの年齢よりも若いです!

(間瀬先生もお若い!!)

この時、21歳でした。

20歳の時、骨肉腫を患いました。

苦しい抗がん剤の治療も、大手術も、長い入院生活も、義足での困難なリハビリも、全く苦ではありませんでした。

なぜだかうまく説明できないのですが、若さと、単純で楽天的な性格のわたしは、「退院したら新しい楽しみを見つけなければ!」と考えていました。

それよりも、新宿の都庁の隣の高層病院の窓から見える大都会の景色の中に、どれだけの病院があって、どれだけの病気の方が苦しい思いをされているのだろう、とよく思っていました。

そんなわたしを、東京の姉妹校のシスター方がよくお見舞いに来てくださり、

「あなたは神様の子です。神様の子に間違いない!」

と、何度も言ってくださり、退院と同時に洗礼を受けるのはごく当然の流れでした。

わたしが小さいころから信仰を持っていた母の喜びは大変なものだったようです。

ギリシア語で「洗礼を行う」という「バプティゼイン」という言葉は、「沈める」という意味をもっている言葉です。

洗礼は、「聖霊によって、新しく生まれさせ、新たに造りかえる洗い」とも呼ばれるものです。

また、洗礼は、「照らし」とも呼ばれています。

洗礼を受けることによって、このキリストご自身のみことばを受け、照らされ、今度は洗礼を受けた人自身が、「光の子」となり、「世の光」となるのです。

参考

https://www.pauline.or.jp/catechism/catechism072.php

わたしは、本当に生まれ変わりました。

義足での新しい生活と、信者としての新しい人生が、同時に始まったのです。

あのような大きな病気をしてなければ、信者として生きる今のわたしはなかったと確信をもって言えます。

「世の光」「神のインフルエンサー」として生きる喜びは、秘跡としか言いようがありません。

数年前には、洗礼を受ける友人の代母となることもできました!

今年のご復活の前夜祭でも、久留米教会では数名の方が受洗されます。来週のごミサでは洗礼志願式が行われます。

新しく生まれ変わって「光の子」として歩まれる方々のために祈りましょう。

七つの秘跡:part2

教会は「病人を癒やす」という務めをとても大切にしています。

『病者の塗油の秘跡』は、7つの秘跡のうち、

病気に苦しむ人を励ますことを目指した秘跡です。

重病の人に授けられ、祝福された油を額と手に塗り

「この聖なる塗油により、慈しみ深い主キリストが聖霊の恵みであなたを助け、

罪から解放してあなたを救い、起き上がらせてくださいますように」

と唱えられます。

「あなた方のうちに、病人がいるなら、その人は教会の長老たちを呼び、

主の名によって油を塗って祈ってもらうようにしなさい。

信仰による祈りは、病人を救います。

主はその人を立ち上がらせ、もしその人が罪を犯しているなら、その罪は赦されます。」

ヤコブの手紙5・14~15

これは、当時すでに行われていた病者の塗油のしきたりについて、

公式に説明した箇所とされています。(フランシスコ会訳聖書の注釈より)

イエス様は12人の使徒を2人ずつ宣教に遣わされます。

「そこで弟子たちは出ていき、人々に悔い改めるようにと宣べ伝え、

また多くの悪霊を追い出し、多くの病人に油を塗って癒やした。」

マルコ6・12~13

先日、久留米教会のある信者さんがお亡くなりになりました。

奥様にお話を伺いました。

意識はあるものの意思表示は出来ない状態で、食事も流動食しか食べられなかったのが、宮﨑神父さまがお見舞いに来てくださったあとじわじわと元気を取り戻し、固形物を自分でお箸を使って食べれるようになられたそうです。

最後は眠るように安らかで、主人なりにその時を選んで迎えたのだと思います、とおっしゃっていました。

「病人を見舞う」という奉仕をされている方々がいらっしゃいます。

宮﨑神父様と聖体奉仕者の研修を受けた4名の信者の方が月に数回、信者さんが入院されている病院や施設を訪問してお見舞いし、希望があればご聖体を授けられています。

わたしは東京の大学に行っていた二十歳の時に大病をし、

飛行機に乗ることも出来ない状況でしたので、そのまま東京の病院に入院しました。

家族は頻繁に久留米から来てくれましたが、それ以上にほぼ毎日のように入れ代わり立ち代わりお見舞いに来てくださったのは

出身高校の東京にある姉妹校の修道院のシスター方でした。

このルルドのお水はその時にいただいた(28年前!)ものです。

病気で心細い思いをしている信者にとって、

励ましと祈ってくださる方の存在はとても大きなお恵みです。

宮﨑神父様に届いたお手紙を少し抜粋してご紹介します。

(ご了解をいただいています。)

「4月に癌がわかり、リンパ節と脳に転移、ステージ4と言われました。

手術ですべて切除、転移も消え、脳腫瘍も消えました。

昨日、再発なし、抗がん剤も必要なし、今後は定期的に検査をするだけでよいと言われました。

おおいなる奇跡でしかありません。

しみじみと、人の祈りと宮﨑神父様が送ってくださったルルドの水の偉大さに感じ入っています。

神様はきっと患者本人の心も、人のために祈る人の心と祈りも、

何か力になろうとする人の心も行いも、すべてをご覧になっておられると思いました。」

病気で入院している方、

施設や自宅で療養をされていて教会に来られない方のために祈りましょう。

久留米教会:七つの秘跡part1

久留米教会に入ると、すぐ右手にゆるしの秘跡(告解)のための小部屋があります。

毎週日曜日の朝は、優しい笑顔のジュゼッペ神父さまが、わたしたちのために祈り、待っていて下さっています。

この笑顔、癒されます。

許可を頂いて写真を撮りましたので、今朝は優しい笑顔も120%です!

ゆるしの秘跡とは、司祭のもとで自分の犯した罪(SinとCrime)を告白し、罪のゆるしを願うことにより、神様からの罪のゆるしが与えられるというしるしです。

罪がゆるされ、癒しと慰めをいただくことで、これからの生き方の勇気と力になります。

和解の秘跡ともいい、罪を犯したことで神様を悲しませたことを反省し、神様と和解する、ということだそうです。

わたしたちカトリック信者は、少なくとも年に一回はゆるしの秘跡に与ります。

「神様から離れた生活をしてしまった」という気持ちを感じたら、そのことを告解するのも信仰生活の助けになります。

わたしの場合、初めてゆるしの秘跡をいただいたときに神父さまが仰った聖書の言葉は、その後のわたしの信仰生活の指針となり、今でも大切にしています。

『あなたはキリストの良い香りです。あなたの姿が周りを照らしますように。』

20歳の時に神父さまからそう言われ、そのことをずっと心に刻んできました。

今日は、神父さまから特別に許可を頂き、もう1つの秘跡についても写真撮影させていただきました。

ご聖体の秘跡

このご聖体、ホスチアは洗礼を受けた者だけがいただく、『キリストのからだ』です。

3種類のチボリウム(ラテン語で、食べ物を入れる器)があります。

どれがどのように使うもの、という細かい区別はないそうですが、久留米ではこの3種類を使っています。

今年からホスチアの歯ざわり(味も‼︎)が変わったのにお気づきですか⁈

種明かしは、次週、宮﨑神父さまからのお話をお楽しみなさってください。

幼児洗礼式ー洗礼と信仰のことー

2人の赤ちゃんの洗礼式が執り行われました。幼児洗礼式は年に2回行われますが、ご復活祭の洗礼式と同様に、自分の信仰を改めて見つめ直すよい機会である、と宮﨑神父様が仰っていました。

クララ西坂香怜(かれん)ちゃん

マリア松尾柴織(しおり)ちゃんがわたしたちの共同体に迎え入れられました。

信仰とは何か。

人に聞かれたら、何と答えるでしょうか。わたしの場合、教会に行って静かに座っていると、スラスラっと感謝の気持ちが湧き上がり、事前に考えていた以外の想いまで自然と祈りとなることがよくあります。

わたしの場合の『信仰の現象』です。

信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確証することです。

ヘブライ人への手紙11.1

信仰は、いつ洗礼を受けたか(長さ)や、どのくらい熱心か(深さ)ではかれるものではないと思うのです。

このご家族は、今年のご復活祭に親子3人同時に受洗されました。信仰とは、を考えた時に真っ先に彼らのことが浮かびました。

彼女はわたしの入院中のゴーストライター(笑)でもある、大切な友人です。

家族で色々な教会の行事に参加し、聖歌隊にも入り、娘さんも日曜学校の活動を楽しんでいるようです。神様からのお恵みをものすごい勢いで吸収しているように見えて、わたしまで幸せな気持ちにしてくれるファミリーです。

あなたはわたしの子、わたしは今日、あなたを産んだ

詩編2.7