カテゴリ:聖書

主の山に備えあり

久留米教会の春の風景です。

「自分の信仰が弱い」と感じることがあります。

強弱で表すのはおかしな言い方かもしれませんが、

ふとしたとき、つい神様への信頼を忘れかけたとき、「あぁ、なんと弱いことか」とへこむのです。

おなか一杯に夕食を食べた翌朝、ものすごい空腹感で目覚めるように、

恵まれた日々に幸せと感謝を感じた翌日には、つまらないことで落ち込むことがあります。

聖書の中で、神様への信仰と従順の究極の逸話と言えば、真っ先に思い浮かぶのはアブラハムとイサクのストーリーでしょう。

アブラハムは100歳の時に、とうに諦めていた子ども、一人息子のイサクを思いがけなく授かります。

数年後、神様はアブラハムを試みられます。

「お前の愛するひとり子のイサクを焼き尽くす捧げものとしてささげよ」

聖書には、驚き慌てた、とも妻に相談した、とも記されていません。

翌朝、粛々と準備をし、供を連れてイサクとともに3日も歩き続けます。

歩いていた3日の間に、葛藤や怒りが渦巻いた様子もありません。

「二人はともに進んでいった」

と2回、記述があります。

創世記22・6~8

イサクも、父への信頼の中で、ともに進むことを恐れていないようです。

縛られて祭壇の上に置かれる際にも抵抗した様子はありません。

「その子供に手を下すな。

何もするな。

今こそわたしは、お前が神を畏れ、

お前のひとり子さえもわたしのために惜しまないことが分かった」

アブラハムが目を上げて見ると、角をやぶに引っ掛けている一匹の雄羊がいた。

アブラハムは行ってそれを捕らえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げものとしてささげた。

アブラハムはその場所を「主は備えてくださる(ヤーウェ・イルエ)」と名付けた。

それで今日でもなお、

「主の山には備えがある」と言われている。

22・12~14

神への信頼

親への尊敬

従順な祈り

絶対的な愛

そうした信仰を歩んでいれば、主は必ずそれに応え、備えておいてくださるのです。

とても真似できることではありませんが、

神様への信仰の基本は、「信頼と愛」であることを痛感させられます。

アブラハムは若者たちの所に戻った。

彼らは、ともにベエル・シェバに向かった。

アブラハムはベエル・シェバに住んだ。

22・19

ベエル・シェバは、現在の地図で見てもそのままの名前で存在する町です。

イスラエル12氏族の住む土地の南端だったことから、

北端のダンと併せて「ダンからベエル・シェバまで」という言葉がイスラエルの民の住む土地の意味で聖書に登場します。

ダンはヨルダン川上流にある、現在のテル・エル・カディ。

アブラハムがベエル・シェバに住んでいたのです!

こういう記述を見ると、4000年以上前の彼らの姿が目に浮かぶようです。

創世記を読み返しています。

今週も、お恵みを見逃しませんように。

芸術の中の聖書

偉大な芸術作品に聖書を題材にしたものが多いことは、以前も記事にしました。

現代においても、絵画、音楽、映画、小説の中に聖書の物語が意外とちりばめられています。

その聖書の箇所を知っているのと知らないのとでは楽しみ方も違ってきます。

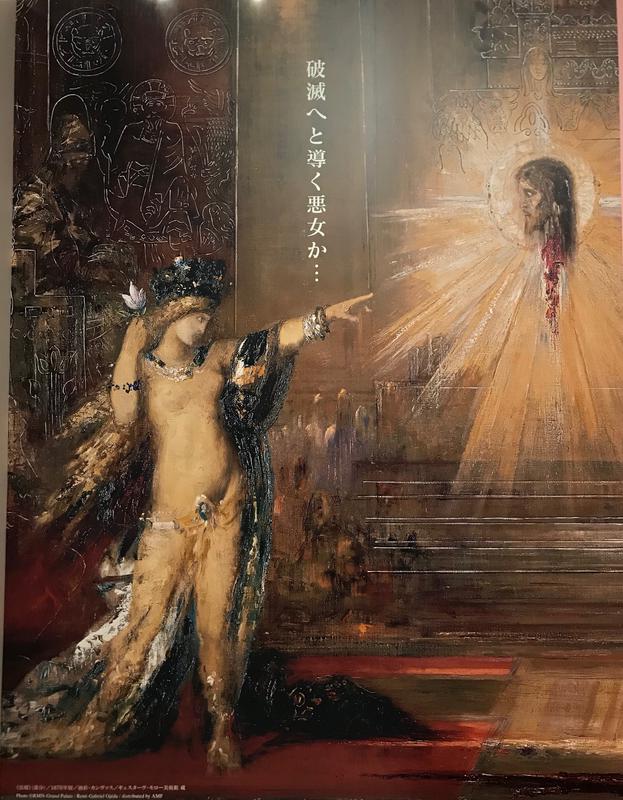

昨年、19世紀フランス象徴主義の画家ギュスターヴ・モローの展覧会が福岡市美術館で開催されました。

一番のお目当ては、洗礼者聖ヨハネとサロメにかかる作品群でした。

それだけでもおよそ30作品が展示されていました。

展覧会の出口には、こうして撮影可能な巨大な作品の写真がありました。

この作品も、ヨハネとサロメのストーリーを知らなければ鑑賞を満喫できません。

そんな中でもわたしが一番衝撃を受けた作品は、

象徴主義性の集大成的な傑作『人類の生』です。

(この写真は2種類ある作品うちの一つで、今回展示されていたものとは違います。)

写真引用 http://www.salvastyle.com/menu_symbolism/moreau_hummanite.html

1870年代末には構想が練られていたことが判明している作品で、

聖書中の主題や神話の逸話から9つの場面を選定し

人類の3つの時期を表した祭壇画形式の大作です。

9つに分割される場面は、左から右に朝、昼、晩という時間的経過を表していて、

上段には旧約聖書の『アダム』の物語、

中段にはギリシア神話に登場する吟遊詩人『オルフェウス』の物語、

下段には旧約聖書の『カイン』の逸話が、

画面最上部の半円形の画面には、人類が至る終着地として「贖主イエス」の姿が描かれています。

「人類が至る終着地」という表現は、作品の解説にあったものですが、

実際にはイエス様の死は、わたしたち信徒にとっては、終着地ではなく始まりです。

同時に、イエス様が贖い主として今もこれからも人類の救いのために生きておられるということも表されているように思いました。

モローは聖書とギリシャ神話を題材とした絵を多く書いていますが、

この『人類の生』という作品には、タイトルからもわかるとおり、彼の人生観が表れているのではないでしょうか。

モロー展では他にもサムソンとデリラの物語など、旧約聖書から題材を得た作品が多くありました。

絵画はこうして「目で見る」のでわかりやすいのですが、

音楽となると言葉の壁もあり、ピンと来ないことが多いかもしれません。

マーラーの交響曲第4番をご紹介しましょう。

交響曲の中に、ドイツ語で歌われているパートがあります。

天上の生活「少年の魔法の角笛」より

我らは踊り、そして、飛び跳ねる。

我らは跳ね回り、そして、歌う。

それを天のペテロ様が見ていらっしゃる。

ヨハネは仔羊を小屋から放して、屠殺者ヘロデスはそれを待ち受ける。

我らは寛容で純潔な一匹のかわいらしい仔羊を死へと愛らしいその身を捧げ、犠牲にする。

聖ルカは牛をためらいもなく、犠牲にさせなさる。

天上の酒蔵には、ワインは1ヘラーもかからない。

ここでは天使たちがパンを焼くのだ。

すべての種類の良質な野菜が天上の農園にはある。

それは良質のアスパラガスや隠元豆や、その他欲しいものは我らが思うがままに鉢皿一杯に盛られている!

良質な林檎や梨や葡萄もこの農園の庭師は何でも与えてくれる。

牡鹿や兎やみんなそこの辺りを楽しそうに走り回り、獣肉の断食日がやって来たらあらゆる魚が喜んでやって来る!

ペテロ様が網と餌とを持って天上の生け簀(す)へといそいそといらっしゃる。

マルタ様が料理人におなりになるのだ。

(Wikipediaより)

ペテロにヨハネ、ヘロデ、ルカ、天使がパンを焼き、ペテロが魚を獲り、マルタが料理をする!

こんな歌詞で歌われていると知ってから聞くと、また全然違って楽しめる気がしませんか?

「今日」という日について

先週は司教館の青木神父様、昨日はジュゼッペ神父様がごミサに来てくださいました。

毎週違った神父様のお話を聞くことができる、というのも贅沢なものです。

先週のごミサと今週のごミサが違うものであるように、

昨日と今日は、まったく別のものです。

以前ある神父様が、遠方の町の教会にミサに呼ばれ高速道路で帰る際についうとうとしてしまった、というお話をされました。

「片道2時間ほどかかる道中、睡魔に襲われ、高速道路の壁に激突してしまいまいた。

幸い、前後に他の車はおらず、自分のケガも大したことはなかったけれど、

さっき司式した今日のミサが自分の司祭生活の最後のミサになっていたのかもしれない。

心を込めて務めただろうか。

次からは、毎回『今日のミサが人生最後』と思って務めよう、と心に誓った。」

今日、という日は今この瞬間のことでもあります。

24時間という時間軸ではなく、神様を感じたそのときが、今日となるのです。

御ひとり子は人となられ、

きょう神殿に捧げられました。

わたしたちも聖霊の光に従い、罪のやみを捨て、

みずからをあなたにささげることができますように。

昨日の集会祈願のことばを聞いて

パパ様が「キリストは生きている」とおっしゃっている意味がよくわかりました。

今日、ダビデのまちに救い主が生まれた

今日、この家に救いが訪れた

今日、あなたは楽園にいる

これらの「今日」は、単にそのことが起きた日を指すと読むのではなく、いつでも起こりえる「今日」と考えられます。

社会的に弱い立場の人を受け入れたとき

人の嫌がる仕事を喜んで引き受けたとき

自分の罪を悔い改め心から神に祈るとき

他者のために自分を犠牲にして働くとき

家族友人と心を一つに神を賛美するとき

そのとき、それがイエス様が生まれた「今日」となり、

救いが訪れる「今日」、イエス様とともに楽園にいる「今日」となりえるのです。

『われらの日用の糧を、こんにちわれらに与えたまえ』

マタイ6・11では「今日与えてください」、

ルカ11・3では「毎日与えてください」となっています。

マタイ福音書では、きょう一日神の恵みによって生きるという幸せを願い求めており、

ルカ福音書では、神の恵みが永遠に続くことを願い求められていると理解できるそうです。

パパ様は先週の一般謁見で、山上の垂訓に関するお話しをされました。

「メッセージは弟子たちに対するものであったが、その背後には群衆の姿があったように、

これはすなわち全人類に向けたものであった。」

弟子たちに向けて教えられたその2000年前のある日は、

全世界のわたしたちに向けて語られた現代のある日でもあるのです。

事実、その教えは、聖書を開いて読んだその日、そのときにわたしたちに語りかけてきませんか?

朝起きて一番に祈るとき

「今日も一日よろしくお願いします」と唱えます。

寝る前に祈るとき

「今日も一日ありがとうございました」とつぶやきます。

わたしたちの人生は「今日」という日の積み重ねであり、明日が与えられる保証はありません。

今日、わたしたちのところにイエス様がお生まれになりますように。

今日、救いが訪れますように。

今日、楽園にいるお恵みが与えられますように。

新しく生まれる信仰

あけましておめでとうございます。

そして、主の公現の主日、おめでとうございます。

イザヤ書はわたしの好きな聖書です。

昨日の朗読は、60章1~6の美しい箇所が読まれました。

立ち上がれ、光を放て。

まことに、お前の光がやって来る。

主の栄光がお前の上に輝き上る。

まことに、見よ、

闇が地を、暗黒が諸国の民を覆うが、

お前の上には主が輝き上り、

その栄光がお前の上に現れる。

らくだの大群、

ミディアンとエファの若いらくだが、

お前の町を埋め尽くす。

これらはみなシェバから来て、

黄金と乳香を携え、

主に対する賛美を公に告げる。

ボッティチェリ「東方三博士の礼拝」

神の栄光がキリストにおいて現れ、

すべての人におよぶ救いの光が輝きはじめていることを賛美する公現の祭日(エピファニア)は、

4世紀以来ずっと教会で大切にされてきた日なのだそうです。

昨年はどのような年だったでしょうか。

今年はどのような一年にしたいとお考えでしょうか。

「立ち上がれ、光を放て」

主の栄光を受けているわたしたち信徒の役割は、

周囲に光を放つことではないか、とわたしは以前から考えていました。

子どもが親や周囲の大人の言動に影響を受けるように、

わたしたちも、自分の周囲にいる人々に良い影響を、

信仰によって得たお恵みを与える存在であることが必要ではないでしょうか。

わたしはこの福音のための奉仕者となりました。

神が、その力の働きかけによって、わたしに与えてくださった

恵みとしての賜物に則してのことです。

聖なる人々のうちで最も小さな者であるこのわたしに、

このような恵みが与えられました。

すなわち、キリストの測り知れない豊かさを福音として異邦人に告げ知らせ、

また、すべてのものを造られた神のうちに永遠の昔から秘められてきた神秘が、

実現するというのはどういうことであるかを、

すべての人々に明らかにするという恵みです。

エフェソ3・7~9

常々、宮﨑神父様がおっしゃるように、もっと聖書に親しむことも必要なことだと思います。

聖書には全てのこと、人生に必要なことは全部書いてあります。

2020年という新しい年が始まりました。

信仰を新たに生まれ変わらせるチャンスです。

去年出来なかったことを実行するチャンスです。

教会から遠ざかってしまっているとしたら、

月に一度だけでもごミサに与ろうと決意するチャンスです。

日曜日、ごミサから帰ったら、その日の朗読の個所を聖書を開いて読み返す、

という良い習慣を身に着けるチャンスです。

今年も素晴らしい一年にしましょう。

パウロの手紙

久留米教会のマリア様はとても良い香りがします。

10月のロザリオの月は金木犀の香りがするマリア様です。

20日の第一朗読はテモテへの手紙でした。

聖書は、あなたに知恵を与え、キリスト・イエスに基づく信仰によって、あなたを救いに導くことができるのです。

聖書はすべて、神の霊感によるもので、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をするために有益です。

2テモテ3・15~16

この「聖書」とは、もちろん旧約聖書を指し、直訳では「聖なる文字」を意味しているそうです。

わたしたちが読んでいる聖書に、なぜ特定の人々に向けて出された『手紙』が収められているのだろう?と思ったことはありませんか。

新約聖書には、”パウロの手紙”とされる文書が13通あります。

実際にパウロが書いたと考えられているのはそのうち7通だそうです。

(テモテについては、パウロ書簡の研究において最も議論されている問題の一つ)

これらの手紙は、地中海のいろいろな都市に建てられた教会の特定の人々に宛てて書かれ、いくつかの教会で回覧されることを意図して書かれたそうです。

イエス様の十字架と復活についてのパウロの信仰告白、宣教の情熱、願いや祈り、課題とその解決の勧めなどがその内容です。

一方、6通の手紙は、名前も知られない伝道者たちが書きました。

当時、一定の権威を持って人々に知られていた人の名前を使って大切なことを書く、ということは珍しいことではなかったそうです。

では、なぜ初期のキリスト者たちはこれらの手紙を大切に伝え、残したのでしょうか。

いくつかの理由が考えられているようですが、なるほど!と思ったのは大きく次の2点です。

① 民族、出自、階級、性別を超えて、またユダヤ教の律法にとらわれずに、

イエス様の十字架と復活の福音がすべての人に救いとして与えられている、

と語るパウロの言葉のもつ大きな意味と励ましの重要性。

② エルサレム教会の指導者や様々な伝道者から「正当な使徒」ではないと批判されながらも、

パウロが地中海世界の諸教会のなかで一定の権威を持つ伝道者とみられるようになっていたから。

当時は今と違い印刷技術もなく、高価な紙や羊皮紙に手紙を書きました。

そして、人々は丁寧に書き写してコピーを作っていました。

つまり、いかにパウロの手紙が重要な教えとして認められていたか、そしてパウロが評価されていたかが分かります。

そして、パウロの名を借りた6通の手紙が書かれた時代は80~120年頃であり、使徒たちも第一世代の主要な伝道者や指導者たちも亡くなり、キリスト者迫害の時代でした。

教会の強化を図りながら、福音を途絶えなく宣べ伝えていく必要性に駆られていたのです。

その中でも、ヘブライ人への手紙は特異な重要性を感じます。

著者が誰で、宛て先は誰で、どの教会への手紙なのか一切書かれておらず、迫害や試練の中で、信仰を持って生きることに疲れた人々への慰めと励ましのメッセージが込めらています。

以前も書きましたが、わたしはこのヘブライ人への手紙がとても好きで、たくさん線を引いたり書き込みをしています。

霊の父は、わたしたちの益のために訓練なさるのです。

楽しいものではなく、むしろ苦しいものに思われますが、後になると、この訓練は、それによって鍛えられた人々に、義という平和の実をもたらします。

ですから、あなた方はなえた手と、弱った膝をまっすぐにしなさい。

12・10~12

この本からの記事です。

とてもお勧めです!