カテゴリ:その他

旅人たち

日本人は、国籍や見た目が違う人を「外国人」と呼びます。

島国なので、両親、祖父母もみな生まれも育ちも日本です、という人が多いのが日本です。

先日のラグビーワールドカップを見ていた父が、「日本代表は外国人ばっかりだ」と言ったので、「違うよ、日本国籍を持っていたり、長く日本でプレーしている外国籍の人たちなんだよ。国籍やルーツは関係なく、自国の代表を選ばず日本を選んだんだよ。」と説明しましたが、父の感想が大方の日本人の感覚でしょう。

イスラエルで起きていることを思うと、心が苦しくなります。

長い歴史の中での根深い問題であるため、表面的な言い方は不適切かもしれませんが、ユダヤ人とパレスチナ人という人種間の争い、ユダヤ教とイスラム教の闘い、でもあるのでしょうか。

パレスチナの人々の立場で言えば、国になれないままイスラエルの占領下に置かれているというのが現実です。

ガザ地区は、種子島ほどの面積に220万人の人々が住み、最低限の生活さえできない状況なのだそうです。

イエスはガリラヤを巡っておられた。

ユダヤ人たちがご自分を殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。

さて、ユダヤ人の仮庵の祭りが近づいていた。

祭りの時、ユダヤ人たちはイエスを探し求めて、「あの男はどこにいるのだろう」と言っていた。

群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされたいた。

「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言う者もいた。

しかし、ユダヤ人たちを恐れて、だれもイエスについて公然と話す者はいなかった。

(ヨハネ7・1,11~13)

北イスラエル、南ユダ、現代のわたしたちから見ればどちらもユダヤ人ですが、当時から、こうしたルーツの違いによる争いがありました。

ロシアの、ウクライナにおける戦争犯罪

中国による、新疆ウイグル自治区での人権弾圧

世界中で、国籍や人種間の争いが絶えません。

もし他国の者がお前と共に、お前たちの土地に在留するなら、その人を虐げてはならない。

お前たちのもとに在留している他国の者を、お前たちの国に生まれた者と同じようにみなし、お前自身のように愛さなければならない。

お前たちもエジプトの地において他国の者であったからである。

(レビ記19・33〜34)

10月は宣教とロザリオの祈りに捧げられています。

アフガニスタンで起きた地震の被災者、イスラエルとパレスチナで被害を受けている一般市民、世界中で苦しい思いをしている人々のために祈りましょう。

・・・・・・・・・・・

日本と韓国のいがみ合いのような関係は、ここのところ改善に向かっているように思います。

韓国はお隣の国であり、わたしには外国という感覚はあまりありません。

韓国へのキリスト教の宣教は18世紀になってから始められましたが、いまでは人口の3割がキリスト教徒と言われています。

そいのうち11%ほどがカトリック信者なのだそうです。

日本は人口の0.35%ほどです。

日本と比べても、キリスト教に対する熱意が高いことがわかります。

先日、韓国カトリック新聞社が作成したビデオが配信されました。

福岡教区と長崎教区に派遣されている4名の司祭が、なぜ日本で司牧活動をすることになったのか、その経緯と現在のお気持ちをお話しされています。

言葉の通じない国に、神学生時代から派遣され、日本で叙階された韓国人司祭のお話しに、強く心が揺さぶられました。

高見大司教と話していて、日本では、司祭がいくつもの小教区を一人の司祭が兼任しているという現状を知り、「宣教とは、貧しい国や遠い国に行くことではなく、必要なところにいくことではないか、そう思った」とおっしゃった韓国のファンギル大司教のお言葉が印象的でした。

言葉の習得をしながら馴染んでいけるように、と神学生時代から計4名を派遣されることになります。

最初はだれも希望しなかったようです。

ですがそのうちに、「誰も行かないなら自分が行く」と、手を挙げる神学生が出てきます。

「僕が行きたいところに行き、やりたいことをやりながら暮らすのは司祭の生活とは違うのではないかと考えるようになった」というのは、シジン司祭のお言葉。

「司祭が少ないこの地こそ、わたしを呼んでくださった理由。日本は宣教の根がないのではなく、まだ火がついていないだけ。私は喜んで火を付けに行く。」

後に、福岡教区の司祭となったウォンチョル神父様のお言葉です。

そのとき、わたしは主の御声を聞いた。

「誰を遣わすべきか。誰が我々に代わって行くだろうか。」

わたしは言った。

「わたしがここにおります。わたしを遣わしてください。」

(イザヤ6・8)

国籍は関係ありません。

彼らもまた、わたしたちと同じ、人生を旅するキリスト者なのでだと感じました。

日本人の青年に召命があることがもちろん望ましいのですが、こうしてわたしたちの中に来てくださる、お隣の国出身の司祭たちは、わたしたちの宝です。

ぜひ、ご覧ください。

人としての成長

気持ちの良い秋の朝のごミサに与り、今週も良い一週間になりそうな気がしています。

とっても素敵な映画を観ました。

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(Guillermo del Toro's Pinocchio)は、2022年のアメリカ合衆国のファンタジー映画です。

第80回ゴールデングローブ賞ではアニメ映画賞を、第95回アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞しています。

物語の舞台はムッソリーニが支配するファシズム時代のイタリア。

「市民が従順な操り人形として生きる世界」にピノッキオが生まれますが、ピノッキオは大人たちとは異なり自由奔放に振る舞います。

行儀の良かった息子カルロの代わりを求めるゼペットと自由奔放なピノッキオ

ムッソリーニや死の精霊といった相手に対しても、規則や権威に服従しないピノッキオ

キリギリスのセバスチャンは、木の精霊から「ピノッキオの良心として成長を手助けすれば、一つだけ願いを叶える」と告げられ、提案を受け入れます。

なんだって叶えられるのに、セバスチャンが最後に頼んだ願いは、、、。

わたしたちは、どういう時に成長するでしょうか。

楽しい、嬉しい経験から得るものもありますが、やはり、失敗や苦い経験から学び、それを素直に反省して受け入れることによって成長するものだと思います。

今の時代の人々を何に喩えようか。

何に似ているのだろうか。

それは広場に座り、互いに呼びかけ合う子供に似ている。

『ぼくらが笛を吹いたのに、君たちは踊ってくれなかった。

弔いの歌を歌ったのに、泣いてくれなかった。』

というのは、洗礼者ヨハネが来て、パンも食べず、ぶどう酒も飲まないと、あなた方は『あれは悪霊に憑かれている』と言う。

また人の子が来て食べたり飲んだりすると、『見よ、あれは大食漢、大酒飲みで、徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、知恵のすべての子らによって証明される。

(ルカ7・31~35)

「笛吹けど踊らず」ということわざは、ここから来ているのだそうです。

あれこれと手を尽くして準備をしても、それに応じようとする人がいない、という意味です。

サラメシ出演でも有名になった大西司祭が、インスタの投稿にこう書いていらっしゃいました。

「その場所に人はいるか、選曲は間違っていないか、いまそのタイミングか。

どうして人々が踊ってくれなかったか。

おそらくそれには理由がある。

僕たちの日常も同じ。

誰かになにかを伝えたい時、相手の態度を嘆くのではなく、こちらの伝え方を改めたい。」

おっしゃる通りだと、心にしっかりと受け止めました。

成長は自分で公言することではなく、他者が感じてくれなければただの勘違いになりそうですが、母が亡くなってこの12年、我ながらよく頑張ってきたものだ、と思っています。

ですが、常々わたしは「自分は頑張っている」と自認しすぎる傾向があり、相手のリアクションがこちらの予想に反する場合に過剰に反応してしまいます。

大西司祭のおっしゃるように、相手の態度を非難することは解決にはならないとわかっていたのですが、先日、ある方からこう言われてハッとしました。

「もう少し頼み上手になってくれたら、あなたがもっと輝くような気がします。」

なんて素敵な注意の仕方だろう、、、と感激したのです。

その方に強い口調で「どうしてわかってくれないの!?」と言ってしまったわたしを、こう諭してくださったのです。

ゼペットおじいさんもキリギリスのセバスチャンも、ピノッキオの成長を見守っているようでいて、自分たちも大きく成長していきます。

お互いが高め合える関係性は、人が成長していく上で最も素晴らしいものですね。

・・・・・・・・・・・・・・・

18日に、筑後地区の6つの教会のレクレーション大会が開催されました。

二日市、小郡、久留米、今村、本郷、大牟田の司祭と信徒、総勢160名の参加による4年ぶりの集まりでした。

(私服だと、神父様方の様子が全く違って、それぞれの個性も出ていて、それも面白い。

宮﨑神父様はやっぱり学校シューズだし、まじめな大牟田のT神父様は暑いのに司祭の襟のカラーを付けたシャツにチノパンだったし、二日市のT神父様はいつだってスポーツウェアだし!)

参加者全員でのレクリエーション、子どもたちだけのアクティビティ、敬老のお祝いなどがあり、まだ残暑の厳しい日でしたが、大盛り上がりの会となりました。

ご準備された宣教司牧評議会の皆さまには、本当に心から感謝です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

連帯の気持ち

自宅から高校まで、バス電車バスを乗り継いで90分かかりました。

元より、読書家の母の影響で本を読むことは好きでしたが、この90分をいかに有効に使うかは、当時のわたしには大切な問題でした。

電車の中では、とにかく本を読むか英単語を覚えるか!

そんな中で、初めて買ったカトリックの本は森 一弘名誉司教の著書でした。

当時は洗礼を受けることに興味を持っていたわけではなく、担任だったシスターがとても魅力的な人だったこと、毎週月曜にある司祭による集会で、信者だけがステージにあがってご聖体をいただいていたことへの憧れがあったこと、から、カトリック関係の本をたくさん読んだ記憶があります。

先日帰天されたというニュースに、とても寂しさを感じています。

神様の横で、安らかにお過ごしください。

・・・・・・・・・・・・

この動画をご存じでしょうか。(↓動画のスクリーンショット)

これは癌で闘病中のお客さんが、抗がん剤で抜ける髪をあらかじめ剃るために来店し、落ち込んでいる彼女に連帯の気持ちを表そうと、担当した美容師さんだけでなく、その場にいた他の美容師さんもみんな、自分の頭を剃ったのです。

Barber shaves his head in solidarity with his client fighting cancer and then his friends do the same.

皆さん、 あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。

キリストに根を下ろして造り上げられ、教えられたとおりの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。

人間の言い伝えにすぎない哲学、つまり、むなしいだまし事によって人のとりこにされないように気をつけなさい。

それは、世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。

キリストの内には、満ちあふれる神性が、余すところなく、見える形をとって宿っており、あなたがたは、キリストにおいて満たされているのです。

(コロサイ2・6~)

失敗をしてしまい、ちょっと落ち込んだ日々を過ごしました。

友人たちが、わたしに連帯の気持ちを表してくれたのにもかかわらず、何日も引きずってしまいました。

そんな中この箇所を読んで、わたしがいかに「世を支配する霊に従って」いたかを思い知らされた気がしました。

あなた方も、霊の賜物を熱心に求めているからには、教会を造りあげるために、賜物を豊かにいただくように努めなさい。

(1コリント14・12)

そのとき、イエスは使徒たちに言われた。

「悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない。木は、それぞれ、その結ぶ実によって分かる。茨からいちじくは採れないし、野ばらからぶどうは集められない。善い人は良いものを入れた心の倉から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた倉から悪いものを出す。人の口は、心からあふれ出ることを語るのである。」

(ルカ6・43~)

隣人から受けた不正を赦せ。

そうすれば、願い求めるとき、お前の罪は赦される。

人が互いに怒りを抱き合っていながら、どうして主からいやしを期待できようか。

自分と同じ人間に憐れみをかけずにいて、どうして自分の罪の赦しを願いえようか。

弱い人間にすぎない者が、憤りを抱き続けるならば、いったいだれが彼の罪を赦すことができようか。

(シラ28・1~5)

今週の聖書朗読も、素晴らしい教えがちりばめられていました。

先日、友人がこう言っていました。

「日曜日のミサで読む聖書の箇所は前から決まっているはずなのに、『今の自分へのメッセージ?!』と思うことが多くあり、心にビンビン響く時がある。

誰を通して神様が自分たちに伝えてくるのか分からないけど、常に心を開いておかなければ気づかないのかもしれない。」

あなた方が、すべての善い行いを通して実を結び、神を深く知ることによって大きく成長しますように。

そして、あなた方が神の栄光に伴うあらゆる力をもって強められ、いかなる場合にも忍耐強く寛大でありますように。

(コロサイ1・10~11)

来週24日の日曜日のミサのあと、信徒集会を開催します。

活動報告、今後の予定、昨年度の決算報告、今年度の予算計画について、信徒の皆さまと共有したいと考えています。

集会では、委員会活動以外にも、いろいろな活動をされている皆さまのご紹介もしますが、やり取りをしていてとても感激したことがあります。

「久留米教会が好きなので、少しでも役に立ちたいと思っている」という言葉が何度も聞かれたのです。

キリストに根を下ろして造り上げられるわたしたち信徒は、だれもが教会共同体の役に立つことが出来ます。

久留米教会は昨年秋に委員会(役員)メンバーが交代し、それまで永年いろいろな役割を担ってこられた先輩方にご指導いただきながら、この1年、若い(?!)わたしたちなりに、丁寧に一生懸命努めてきました。

そして、集会で皆さまにお伝えしたいことを、丁寧に準備してきました。

久留米教会をわたしたちの共同体として維持していくために大切なことのひとつが、お金の管理の問題です。

どのようにお金が使われたのか、これから何に使おうとしているのか。

是非皆さまに知っておいていただきたいと思っています。

何のために集会を開いてまでお伝えするのか。

久留米教会の連帯、一致の一助になると考えているからです。

ご参加をよろしくお願いいたします。

女性らしく

ようやく、気持ちの良い秋が久留米にも訪れました。

ベツレヘム、エフラタ、ユダの氏族の中で、最も小さな者よ、わたしたちのために、お前の中からイスラエルの統治者となる者が出る。

その起こりは、永遠の昔からのもの。

それ故、主は、身籠った女が子を産む時まで、彼らを敵の手に委ねる。

そして残りの兄弟たちは、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。

統治者は立ち、主の力と自分の神、主の名の威厳をもって牧する。

彼らは平穏に住まう。

今や、彼の威力は地の果てまで及ぶからだ。

彼こそ平和をもたらす者。

(ミカ5・1~4)

9月8日は聖マリアの誕生の祝日でした。

カトリック信者であるわたしたちは、マリア様を崇拝することは普通のことであり、「理想の女性として」「理想の母親像として」尊敬している、ということを特別にではなく、当たり前のこととして受け止めています。

「男らしさ」「女らしさ」という表現の仕方は、現代的にはアウトだとされる場面が多く、ちょっと戸惑ってしまうことがあります。

今年はスポーツのワールドカップ当たり年ですが、先日、ラグビー日本代表の稲垣啓太選手がインタビューでこう言っていらっしゃいました。

「日本中のラグビーファンが応援して期待してくれているのを感じる。

男としてはその期待に応えたい。」

わたしは、「かっこいい〜!!」と思いましたが、男らしく、女らしく、と発言することはどんな場面であれ現代では禁句のようにになっている感じがちょっとヤです、、、。

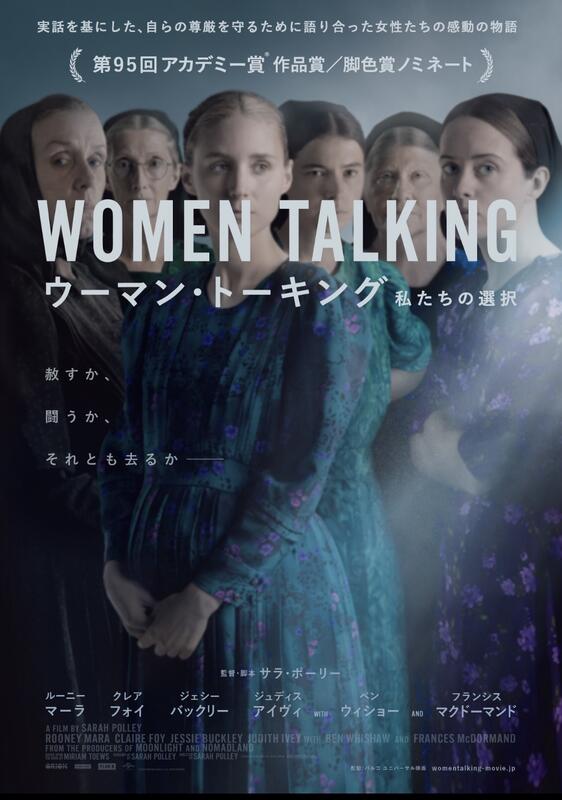

『ウーマン・トーキング』を観ました。

この映画は、ある新興プロテスタントの女性たちが、自分たちの意思で、自分たちの女性としての生き方を模索していくお話です。

実際に2000年台初頭にボリビアで起こった事件を元に描かれています。

この村(コミュニティ全体がこの新興宗教の信者)では、女性は家事全般を担い、男性の世話をするため、男性の性欲を満たすため、子供を産むために存在しているかのような扱いを受けています。

若い娘たちが次々とそうした男性の欲求の犠牲となっていく中、母親たち、娘たちが、自分たちの生き方を自分たちで決めるための話し合いを続けるのです。

罪を赦さなければ天国へ行けない、そう教えられてきた彼女たちは、対話を続けながら葛藤します。

イエス様の教えとして心に刻まれたことと現実とのギャップに、もがき苦しみます。

対話がヒートアップして紛糾すると、 誦じた聖書の言葉を祈りとして唱え、聖歌を歌うのです。

特に印象に残っているのが、以下のフィリピの教会への手紙を唱えるシーンでした。

わたしは、こう祈っています。

神への深い知識と、研ぎ澄まされた感覚を身につけることによって、あなた方の愛がますますいっそう豊かになり、大切なことを識別できるようになりますように。

キリストの日に備えて、あなた方が純粋で、非難されるところのない者となり、イエス・キリストによってもたらされる義の実を豊かに結んで、神の栄光を讃えることになりますように。

(フィリピ1・9~11)

彼女たちは本当に純粋に、心から丁寧に信仰を守ろうとしています。

決して「面白い映画」ではありませんが、女性として生きていくために、女性らしく対話を尽くし、自分たちの未来を自らの意思で決定する彼女たちの姿には感動しかありません。

架空の話ではない、実際につい最近起きたことです。

「自分なりに女性らしく生きたい」と願い考えることは、いつの時代であれ決して間違ったことではないとわたしは考えます。

キリスト「教」

先週は、秋はそこまで来ているように感じたのに、猛暑再来!

この夏はあまり読書ができていなかったので、この秋はたくさん読もうと思っています。

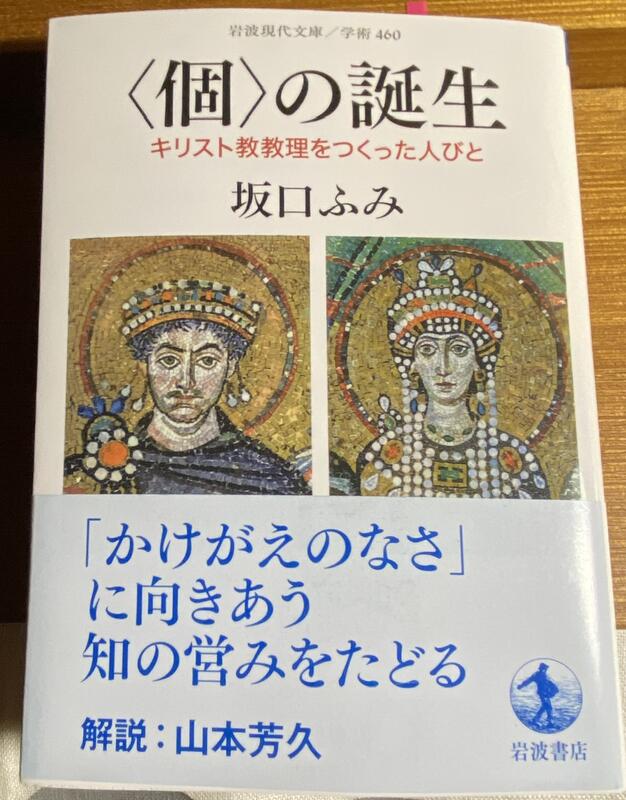

今日は、春に買ったのに眠らせていて、ようやく読み進めている、この本をご紹介します。

坂口ふみさんは、1933年生まれ(現在90歳)の宗教・哲学研究者でいらっしゃいます。

この本は、1996年の著作ですが、今年になって岩波現代文庫から再出版されたものです。

彼女のことは存じ上げなかったのですが、タイトルと解説が山本芳久さんだということに惹かれて買ってみました。

とても面白いのです!

難しい内容でもありますが、彼女のエッセイのような始まりで、引き込まれていくうちに難解なテーマが分かり易く解きほぐされていく、という構成です。

山本さんの解説には、「キリスト教教理という特殊なテーマを取り扱った書物で、この書物ほど多くの読者の関心を呼び起こし、キリスト教の信仰の有無を超えて広く読み継がれてきた書物は他にないと言っても過言ではない」、「本書を類書のない名著としているのは、よい意味でのエッセイ的な筆致である」とありました。

以前、「なぜパウロはローマに宣教に行ったのか」と、聖書の師匠に質問した話を書いたことがあります。

この本には、「なぜローマでキリスト教が確立されていったのか」という、これまたわたしの疑問だったことが解き明かされています。

まず、イエス様は「隣人愛」について単純なことばで語ったということ、これが始まりであるということ。

「隣人」とは何だろう。

そこには何の条件もない。

あらゆる属性、地位、身分、能力、等の区別は捨象されている。

おそらく、目がみえること、耳が聞こえること、四肢が揃っていること、また、伝統的に人間の本質だとされている理性さえも、それがもし単なる論議や計測の能力ならば、条件とはされていない。

隣人の唯一の条件は、私に近いということ、私が関わるということである。

唯一そこで現実的で重要なのは、その関わり、愛と規定された関わりである。

(本文より抜粋)

イエス様は、隣人への愛を説き、あるがままの人間の愛について教えられました。

そしてそれが、キリストの教えとして、また、「仲介者キリスト」「贖罪者キリスト」「神人キリスト」というかたちで表現し、現代のものの考え方の基礎を作ったのは歴史の成せる業なのだ、と坂口さんは書いておられます。

イエス様には当然、こんな考え方はなかったのだ、と。

『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ』

『隣人をあなた自身のように愛せよ』

この二つの掟よりも大切な掟はない。

(マルコ12・30〜31)

キリストの教えが、キリスト「教」として確立されたのには、歴史の必然がありました。

*何人かの天才的な人々が、決定的な方向づけを与えたこと。

*古代の理想に反旗をひるがえす、世界に対する新しい基本的態度を表したのがイエスの教えだったこと。

*ヨーロッパとアラブを併せた、文明世界全体の様相を呈した末期のローマ帝国にとって、帝国統一の組織造りためにキリスト教は利用価値があったこと。

この宗教はもともと自然宗教と違って、宣教によって伝播する宗教であったから、人的組織を頼りとするところが大きい。

この(ローマ帝国末期までの)300年の間に階層、行政、地域、税制などの秩序をある程度備えた、一つの共和制国家であった。

聖職者と俗人の区別と、聖職者による俗人の統制法、そして聖職者の職掌と階層は精密の度を増していた。

政治家コンスタンチヌスが、これに着目したとしても意外ではない。

しかし、皇帝がキリスト教に価値を認めたのに数倍して、教会の方が、コンスタンチヌスに利用価値を認めたことはいうに及ばないことである。

(本文より抜粋)

つまり、ウィンウィンの関係による、いわゆる「オトナの事情」があったというのです。

わたしたちが日常において信仰生活を送るにあたり、こうした事情は直接には関係のないことかもしれません。

ですが、日本の天皇制が脈々と紀元前660年の神武天皇即位から守り続けられているということを、日本人として誇らしく知っておく必要があるように、わたしたちキリスト者は、キリストの教えがキリスト「教」として2000年以上も続くことになった根っこの部分について、知っておいた方が良いのではないかと考えます。

この本からは、まだまだたくさんのことを学べると思いますので、追って皆様にそのアウトプットをお伝えしたいと思います。

来週には、また、秋の足音を感じることができますように。