カテゴリ:その他

歴史を理解する

本を読むのが好きな一番の理由は、「知る」ことができること。

最近のニュースサイトは、AIによってランダムに「好み」そうな記事が表示される仕組みになっていますし、そもそも内容の信憑性が疑わしいものが多い気がして、、、。

また面白い本を読みました。

アメリカの歴史はコロンブスがアメリカ大陸を「発見」した1492年から書き始められます。

(そう、学生時代には教わったのです。)

ですがこれは、あくまでもヨーロッパ的な見方であり、アメリカ大陸にはもともと先住民が暮らし、彼らはヨーロッパからやってきた彼らに、土地も彼ら自身をも「略奪」されたにすぎません。

コロンブスが「発見」したカリブ海の島々も、当時の教皇アレクサンデル6世の「認可」を得て、スペインとポルトガルで分け合っています。

その後もスペインは、南アメリカ大陸の地域をも征服し、現在のボリビアのポトシ銀山に眠っていた膨大な埋蔵量の銀山は、スペインの戦費を賄う重要な財源となったのです。

アメリカでは10月第2月曜日はコロンブス最初の航海を記念する『コロンブスデー』の祝日でしたが、近年はさまざまな都市がこの祝日を『先住民の日』に置き換えて、各地でコロンブスの像が取り除かれているようです。

同じ1492年、7世紀にわたってイスラム勢力の支配下にあったスペイン半島のグラナダが、レコンキスタ(失地回復)によってキリスト教徒の下に「取り戻され」ました。

当時、スペイン半島を支配していた連合王国は、統一するためにカトリックの信仰を利用しました。

ローマ教皇からの信認を得て、永年の戦いの末にイスラム勢力を「排除」し、それまでその地で共存していたユダヤ人にカトリックへの「改宗」を迫り、応じなかった10万人を「追放」することで、スペイン半島の統一を成し遂げたのです。

一方で、コロンブスの航海に同行したドミニコ会の修道士、ラス・カサスは、インディオを過酷に扱うコロンブスの一行を激しく非難し、自分たちと同じ人間である彼らの尊厳を守るようにと、教皇パウルス3世に訴えます。

アメリカのキリスト教の歴史も、わたしたちが学校で習ったような「メイフラワー号でアメリカ大陸に渡ったピューリタン」から始まるのではなく、敬虔なカトリック信者であったコロンブスと、その対応にあたったローマ教皇にその始まりがありました。

この本を読んで、歴史とは一方的な記述によって(征服者側=ヨーロッパの主観で)伝えられているのだ、と改めて強く感じました。

その意味でも、やはり新約聖書は、あらゆる方向からイエス様と弟子たちの様子を書き残していることがよく分かります。

怒ったり泣いたりするイエス様、疑って争って、イエス様の最期の時まで嘘をついたり逃げたりする弟子たちの姿、人の弱さと強さの両面を包み隠さず表現している聖書。

AIがわたし好みで表示してくれたニュースに、このようなものがありました。

米南部オクラホマ州のウォルターズ教育長は6/27、公立学校の授業で聖書を取り上げることを義務化すると通達した。

南部ルイジアナ州では教室に旧約聖書の十戒の掲示を義務付ける州法が成立しており、公立学校に宗教を持ち込む動きが広がっている。

通達は「聖書は必須の歴史的、文化的な規範だ」とし、授業で教えることで「生徒たちは米国にとって大事な価値観や歴史を理解できる」と主張

アメリカにとって大事な価値観や歴史を理解する、という、これまた一方的な考え方がいかにもアメリカらしいです、、、。

何事においてもそうだと思うのですが、背景を理解しておくことはとても大切です。

一側面からの見方で物事を判断してしまうのは、特に歴史に関してはとても危険です。

イスラエルとパレスチナのことについても本を読みました。

本に書いてあることが全て正しいわけではないでしょうが、それでも、歴史的な背景、これまでの長い経過を知ったうえでニュースを見聞きすると、物事の見方が変わります。

起きていることの背景をもっときちんと理解したい、とますます思うようになりました。

・・・・・・・・・・

わたしたちの信仰の大切な歴史のひとつである、今村教会

先日、どうなっているだろう、と気になって見に行ってきました。

耐震工事は遅々として進んでいないように見受けられます。

今村の信徒の方にお尋ねしたら、「工事が完了するまで10年はかかるそうです。聖堂の周囲の小屋などを取り壊すことから始めるようですが、まだそれも始まっていません。」とおっしゃっていました。

いつ起こるかわからない災害、特に大きな地震が来たら全て崩壊してしまいそうな様子です。

この美しい聖堂を久しぶりに見て、次の世代にも残したいと改めて思いました。

↓ 2019年7月7日、筑後地区の研修会で前田枢機卿をお呼びした時の写真です。

言葉のなりたち

6/2のごミサでは、初聖体の子どもたちの晴れやかな笑顔がありました。

・・・・・・・

現代では誰も、話し言葉としては使っていないラテン語ですが、ヨーロッパの様々なは言語はラテン語から派生したものが多いだけでなく、わたしたちの今の生活の中にも、まだまだラテン語が存在しているのを感じます。

「謙遜」の徳は、様々な悪徳の中でも最も深刻な「高慢」の悪徳への偉大な対抗者である。

うぬぼれと高慢が、自分を実際以上のものに見せながら、人の心を膨らませているのに対し、謙遜はそれをあるべきサイズに戻してくれる。

わたしたちは素晴らしい被造物であるが、長所と短所によって限界づけられた存在である。

聖書はその始めから「塵(ちり)にすぎないお前は塵に返る」(参照 創世記3・19)と、わたしたちに思い出させている。

実際、ラテン語で「謙遜な」(humilis)という言葉は「土」(humus)から来ている。

それにも関わらず、人の心にはしばしば大変危険な万能という妄想がのし上がって来る。

(5/22教皇フランシスコ 一般謁見でのお言葉より)

実際に聖書がラテン語で書かれていたわけではないのに、こうして聖書の言葉を説明してくださるときには今でもヴァチカンの公用語であるラテン語の単語がでてきます。

なぜキリスト教ではラテン語が用いられていたのか、と調べてみましたら、ラテン語はもともとローマで話され、書かれていた言語であり、その後の中世ヨーロッパではラテン語が唯一の公用普遍語であったから、なのだそうです。

(とはいえ、映画「The Two Popes(二人のローマ教皇)」で、ベネディクト16世が生前退位をあえてラテン語で発表した際、その場にいた枢機卿たちのほとんどが何を言っているのか理解できなかった、というシーンが思い出されます。)

パパ様のインスタとXのアカウント名は、ラテン語の「フランシスコ」=Franciscusです。

ラテン語を勉強してみたい、と思い、数年前に一度本を買って読んでみました。

その時買ったのは、文法からラテン語を学ぶ、といったものでしたので、数ページで断念。

そして数年たった今、また興味が湧き、自分たちの生活にどのようにラテン語が潜んでいるかを知りたいと思い、ここのところ数冊のラテン語に関する本を読みました。

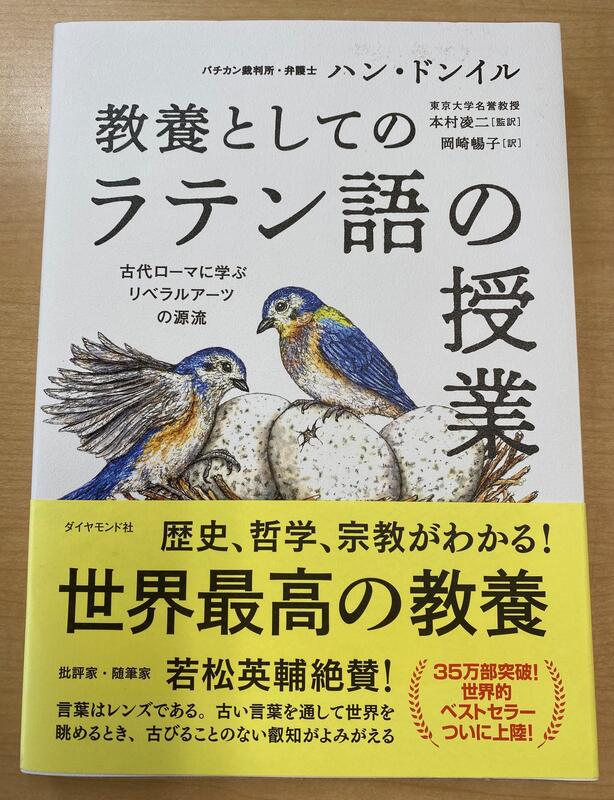

そのうちの一冊がこちらです。

ハン・ドンイル著「教養としてのラテン語の授業」

(最近の日本の本のタイトルの流行ですね。

本当のタイトルはなんだったのだろう、と思ってしまいます。)

これはもう本当にみなさんにぜひ読んでいただきたい、とても素晴らしい本なのです。

本の内容は、ラテン語を「学ぶ授業」ではありませんでした。

ローマ留学時代の悩める青年期のお話し、世界の若者たちに向けた人生論、といった講義内容にラテン語がちりばめらているのです。

(韓国の大学生への講義内容がベースですので、カトリックの信仰について触れられている箇所はあえて少なく、でもそれがかえって、内容をストレートに伝わるものにしていると思いました。)

いくつか、心に残った箇所をかいつまんでご紹介します。

①「時間」を意味するラテン語tempus(テンプス)

元の由来はサンスクリット語です。

(ラテン語の単語はサンスクリット語に起因しているものが多いのです。)

Time flies(光陰矢の如し)という英語の格言も、ラテン語の「テンプス・フュジット Tempus fugit」の翻訳にすぎません。

時間が矢のように過ぎていくことを表す格言ですが、もともとは「好機を逃すな」と言う意味で古代ローマの詩人 ウェルギリウスが使った表現です。

②beatitudo (ベアティトゥド)という、「幸せ」を意味するラテン語

beo (幸せにする、喜ばせる)とattitudo (態度、心の持ちよう)という言葉の合成語です。

つまり、beatitudoという言葉は、「態度や心の持ちように応じて幸せになれる」ということです。

自分の蒔いた種が、喜びや幸せとなって自分に返ってくることもあれば、苦しみや辛さとなって返ってくることもあります。

③「勉強する」と言うラテン語の動詞の原形は「ストゥデレ studere」

英語のstudyはこの言葉が語源です。

ラテン語のstudere の本来の意味は「専念する、努力する、没頭する」があり、心から望む何かに力を注ぐこと、それが「勉強する」という意味なのです。

自分に合った学び方を捜すことが勉強の第一歩です。

この過程を通じて、私たちは「自分」についても深く知ることとなります。

こうした訓練が、ひいては人間関係における自らの態度や話し方など、人生の多くのことを考えさせてくれます。

ルカ13章33節は、そんな人間の生き方を物語っています。

しかし、今日も明日も、またその次の日も、わたしは旅を続けなければならない。

この一節は、イエス様がファリサイ派の人々から、ヘロデが殺そうとしているから立ち去るように、とアドバイスを受けた時にお答えになる場面です。

ハン・ドンイルさんは、イエス様がおっしゃった『見よ、わたしは今日も明日も、悪霊を追い出し、病気を治す。そして、三日目にすべてを成し遂げる』。という旅の目的を、わたしたち一人ひとりの人生にも当てはめて考えることを教えてくれています。

こうして毎週記事を書いていても、昨日書いたことを翌日見直すと考え方が新たになっていたり、深まっていたり、日々生きていくうちに勉強になっていることを痛感しています。

*最近の、ラテン語にまつわるニュース*

イタリアメディアが5/28に報じたニュースで、「イタリア警察は、ラテン語の成績が悪かったとして16歳の娘をローマの高速道路に置き去りにした40歳の女を児童虐待容疑で逮捕・訴追した。」というものが。

イタリアでは現在も、大学進学のためのテスト(大学入試はない)の科目にラテン語があるそうです。

「スペイン・マドリードのプラド美術館で27日、イタリアの巨匠カラバッジョの新発見絵画が公開」というニュースがありました。

絵画は、イバラの冠をかぶった血まみれのキリストが描かれ、ラテン語で「Ecce Homo(この人を見よ)」と名づけられたそうです。

ラテン語は決して、「誰も話さず、使われなくなった言語」ではないのです。

名は体を表す

今週もお相撲の話しからです。

いま、わたしの一番のオシは、入門一年にして優勝した、元横綱稀勢の里の二所ノ関部屋の大の里

(相撲ファンでないと、早口言葉のような文字列ですね。)

大の里というしこ名は、大正から昭和初期に活躍し「相撲の神様」と呼ばれた元大関の大ノ里に由来しているそうです。

『名は体を表す』と言いますが、相撲力士のしこ名と取り組み方を併せて見ていると、その名のように成長していく様を感じるのはわたしだけでしょうか。

この言葉は、『名前にそのものの本当の姿が表れている』という意味を持つ慣用句です。

仏教用語の『名体不二(みょうたいふに)』(名前と体は一緒である、という意味)が由来であるとされています。

正教会やカトリック教会においては聖人を崇敬しており、わたしたちはそれぞれ洗礼名を持っています。

一方で、プロテスタント諸教派においては聖人崇敬を行わないため、特に洗礼名を付けないところが多いようです。

教皇フランシスコは、イエズス会出身であるのに『フランシスコ』という霊名を選びました。

アッシジの聖フランシスコを崇敬されて、というのはご存じかと思います。

成人洗礼であれば、わたしたちは自由に、じっくりと洗礼名を選ぶことができます。

幼児洗礼の場合は、ご両親などが「そのように育ってほしい」という想いを込めて選ばれるでしょう。

数名の成人洗礼の信徒の方に、その洗礼名の由来を伺いましたが、それぞれにエピソードがありました。

教会の広報誌に、受洗者、転入・転出などの方のお名前を洗礼名とともに掲載していますので、あらためて見返してみたら、そのエピソードをお伺いしてみたいと思うお名前がいろいろとありました。

先日ご帰天された、支援させていただいていた方は、ヨハネ(バプティスタ・ド・ラ・サール)という、( )付きの洗礼名でした。

彼がどうしてこの名前を選んだのか、お聞きできないままでした。

久留米教会で司牧実習をされていた古市神父様(現・東京練馬区 北町教会主任司祭)は、ヨハネ・マリア・ミカエルという、かなり贅沢な洗礼名です。

(神父様にお尋ねしたら、3つまでと言われたので、マリア様の両サイドに洗礼者ヨハネと大天使ミカエルを配置することにした、のだそうです。)

聖人を祝う記念日は、四旬節と待降節を除いてほとんど毎日あります。

聖人の祝祭日はその重要性に応じてランクがつけられており、重要性の順に「祭日」「祝日」「義務の記念日」「任意の記念日」とがあります。

5/22は聖リタの任意の記念日でした。

先日、妹がプレゼントしてくれたものです。

イエス様のご像のいばらの棘を額に受けたリタは、なんとなく、中年女性の雰囲気がリアルです。

若い頃の不幸な結婚生活を経て修道女となったリタ。

家庭内に問題のあるところでは彼女の忠告が喜ばれ、そのとおりにすると必ず幸福が帰ってきたと言われ、「望みのないときの助け手」とも言われています。

ウィキペディアには、「守護対象:絶望的状況、必死の状態、望みがない時、不可能な願いを抱く人、病気、怪我、母、結婚問題、不妊、虐待、子育て」とありました。

おそらく、しょっちゅうケガや病気をしているわたしのために、妹は聖リタを選んでくれたのでしょう。

なかなか重い任務を課せられた聖女です。

リタ、という洗礼名をお持ちの方がいらしたら、その方にもその名前を選んだ物語があるのでしょう。

わたしの洗礼名がインマヌエルになったのにも、物語があります。

『名は体を表す』

自分の日々を反省するとき、「インマヌエルの名に恥じないように」と心に鞭を打つ思いです。

人として足りないことの多い、同じ過ちを繰り返してばかりのわたしですが、困難に会った時に「あ、そうだ、インマヌエルだった。神様が共にいてくださっている、心配ないんだ。」という場面がこれまでに何度となくありました。

ですが、葬儀ミサで「彼女はホントにインマヌエルだったね」と言われるよりも、今現在の自分を「インマヌエル」に恥じない存在となるよう励みたい、と思っているのに、なかなかうまくできないのです。

26日のごミサ前に、告解をしました。

「まさにそれ!」というお言葉を神父様からいただき、心だけでなく身体までスッキリした気分になれました。

自分に与えられたもう一つの名前が、自分の体を表すのだ、と心を新たにできた日曜日でした。

・・・・・・・・・・・

「『神のインフルエンサー』の少年がカトリック教会の聖人に」、というニュースがありました。

2006年に15歳で亡くなった少年が、キリスト教カトリック教会で聖人となる見通し。

アクティスさんは、所属していた教区や学校のウェブサイトをデザインしたほか、報告されている全ての「聖体の奇跡」の記録を目的としたウェブサイトを立ち上げて有名になった。

https://www.bbc.com/japanese/articles/c0ddvr8dgm1o

これからは、洗礼名にカルロを選ぶ人も出てくるのかもしれませんね。

伝わる信仰

人の価値観や物事の受け取り方が予想とあまりにも違うと、驚いたり・気付かされたり、ということがありませんか?

最近、ごミサの中で気になっていることがあります。

「あの方はお見かけしたことがないな、初めて来られた方かな?」ということがよくあります。

そうした方のことは、気にかけて声をかけるようにしています。

そして、『初めて教会に来られた方へ』というパンフレット、聖書と典礼、聖歌集をお渡しし、質問も受けるようにしています。

ところが、中には知らずにご聖体を受け取り、口にしてしまう方がいらっしゃるのです。

並んで、信者の所作を真似てしまうようです。

「洗礼を受けておられない方は、司祭から祝福を受けることができます」、とアナウンスをしていますが、委員会でこのことが話題になりました。

「司祭から祝福を受ける」ということを、そもそも理解できないのではないか、と。

「洗礼を受けていないと聖体がもらえないなんて、差別されてる気持ちがする」とおっしゃった方もいたそうです。

「信じなければ救われない、というのがキリスト教ですか?」と聞かれたこともあります。

わたしたち信徒の価値観で、「洗礼を受けていないのにご聖体を口にするなんて!!」という気持ちが湧くことも。

このような一方通行では、信仰が人々に伝わるわけがありません。(反省)

わたしも、ここにこうして書く内容については1週間かけてじっくりと吟味していますが、やはり「難しい」「わからなかった」という感想を聞くこともあります。

「カトリックの信仰に関心を持っていただけるように」、「久留米教会に行ってみたいと思っていただけるように」と書き始めたのに、いつの間にか、「学んだことを多くの人に伝えたい」気持ちの方が先走ってしまうことも。

わたしの母校である大学は、とても熱心なプロテスタント教育でも知られる学校です。

イギリス国教会から独立したアメリカの聖公会。

ウィリアムズ主教は、まだキリスト教が禁止されていた江戸時代末期の1859年に米国聖公会の宣教師として来日し、日本聖公会初代主教となります。

1874年には、東京・築地に聖書と英学を教える私塾「立教学校」を設立し、これが後に立教大学となりました。

カトリックも多くの学校を創設し、いまでも日本中でカトリック教育を実践していますが、プロテスタントの教育の方が率直で分かり易くて力強い気がするのです。

大学の広報誌には、当時のトランプ大統領に祈りを捧げる様子が掲載されていて驚きました。

アメリカ聖公会は、福音派(エバンジェリスタ=いわゆるトランプ派)ととても深い結びつきがあるようです。

広報誌に書かれていた、「宗教を学ぶことは国際問題の理解や自己理解を深める」という文言には、納得するような違和感を抱くような、複雑な気持ちになりました。

カトリック信者であるわたしがこの大学に行ったように、生徒のほとんどは聖公会の信徒ではなかったように思います。

わたしにとって宗教は、頭で「学ぶ」もの、よりも先に心と身体で「感じる・信じる」もの、です。

信じたうえで、こうして「学び」を楽しんでいます。

同時に思うのは、プロテスタントの方々は本当によく聖書を学ばれている、ということ。

例えば、「あなたは、わたしに従いなさい」。というヨハネにある言葉を頼りに検索すると、たくさんの教会のホームページやコラムが表示されます。

それは、ほとんどがプロテスタントです。

横浜指道教会という、プロテスタントの教会のホームページで見つけた牧師さんの文章には、こうありました。

「私たちそれぞれには、それぞれなりの、主イエスに従う道が備えられています。

それは人によって全く違う道です。

私たちは、他の人にどのような道が備えられ、どのように導かれているのかに目を奪われるのではなくて、自分に与えられている道を見極め、そこをしっかり歩んで、主イエスに従って行くことが大切なのです。」

https://yokohamashiloh.or.jp/jn-fj-21-3/

とても分かり易く、勉強になります。

プロテスタントの牧師さんたちは、礼拝でのご自分のお話をホームページにまとめて発信する、ということにもとても熱心なように感じます。

知らずにふと入ってみた最初の教会が、カトリックかプロテスタントかは、信者でなければわかりません。

キリスト教の信仰を知りたい、と思う方が、カトリック教会のミサに参列しようと日曜の朝に教会に来てくださったのに、「これはダメです」と言われたら、、、、。

わたしたちの信仰がもっとわかりやすく伝わるように、もう少し工夫が必要かもしれません。

自分を持つ

わたしが今回ニューヨークに来たのは、家族の今と将来を、自分の目と心で確認するためです。

妹は、ニューヨークに住むようになって30年近くになります。

今ではこちらで会社を運営し、2人の娘がいます。

もちろん日本でもそうですが、働く母というのはとても大変です。

5年ぶりに来ましたが、日本と同じく、物の値段が上がり(と言っても、全てが日本の倍以上の価格です)、ますます暮らすのが大変になっていました。

妹も洗礼を受けていますが、教会からは遠ざかっており、それも心に引っかかっていました。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の水が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

(フリックコレクションで見た、ヴァン・ダイク作の作品です)

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

満ち足りると、わたしはあなたを否み、「主とは誰か」と、言うようになるでしょう。

また、貧しくなると、わたしは盗みをし、わたしの神の名を汚すようになるでしょう。

(箴言30・7〜9)

世界中から人が集まっている人種のるつぼであるこの街は、さまざまな問題を抱えており、貧富の差、人種差別はますますひどくなっているように感じます。

先日書いたように、教会といってもとても多くのプロテスタント宗派がありますし、心に不安を抱えてセラピーを受けるのも(金銭的に余裕があれば)普通のことです。

「人を養うのはもろもろの収穫物ではなく、あなたに信頼する人々を守るみ言葉である」と知恵の書にあるとおり(16・26)、この街では特に、自分をしっかりと持っていないと、不安と不満に押し流されそうになります。

妹もですが、彼女の友人たちも、世界中を移動して仕事をしている女性が多く、仕事と生活、子育てを担うのは本当に大変そうです。

今回、こうして長い時間をこちらで過ごしているのは、旅行ではなく、共に生活をしてみて確認したかったからなのです。

彼女たちが、自分をしっかりと持ち、信念を持って強く逞しく生きている様子を確認でき、安心しています。

わたしが知り得ただけの感覚ではありますが、彼女たちに共通していると感じるのは、「人を羨まず」、「自分の役割が明確で」、「常に先を見据えている」、と言うことです。

もしわたしがこの街に住むとしたら、信仰がなければ自分を見失ってしまうかもしれませんが、彼女たちからたくさんのことを学ぶ毎日に感謝しています。

慎み深く自尊心を保ち、自分の真価を知って自らを評価せよ

(シラ書10・28)

あなたに感謝をささげるために、日の出前に起き、暁にあなたに祈らなければならない

感謝を知らない者の望みは、冬の霜のように解け、無用な水のように流れ去る

(知恵の書16・28〜29)

聖書を持ってきて、本当に良かった!

1日に一度は聖書を開き、今日の糧となる言葉を探すことで、心の底から落ち着くことができるのはお恵みです。

余談ですが、この街に住む人は多くが外国から移住している人で、苦労して生きているからか、人に優しいと感じます。

イスラエルに行った時に、みんなが「シャローム!」と声をかけてくれたように、毎日何人もの人が小さく微笑みながら「ハァィ」と会釈してくれるか、「ハブ ア ナイス デイ!」と言ってくれます。

日本では、知らない人に挨拶をする、なんて習慣はありませんね。

来週は、少し遠くに家族で旅に出るため、このコラムはお休みさせていただきます。