カテゴリ:その他

キリスト教の芸術

メトロポリタン美術館に行きました。

日本で有名な絵画展があっても、写真撮影は出来ないことが普通ですが、こちらではOKです。

もちろん、その美術館の収蔵品だから、と言うこともありますが、例えば小学生が課外授業でクラスごと訪れていて、座り込んで写生していたりするのも普通の光景です。

とても1日では見て回れない数の展示品がありますので、見たいポイントを調べてから行かないと、疲れ果てるだけに終わる贅沢な美術館です。

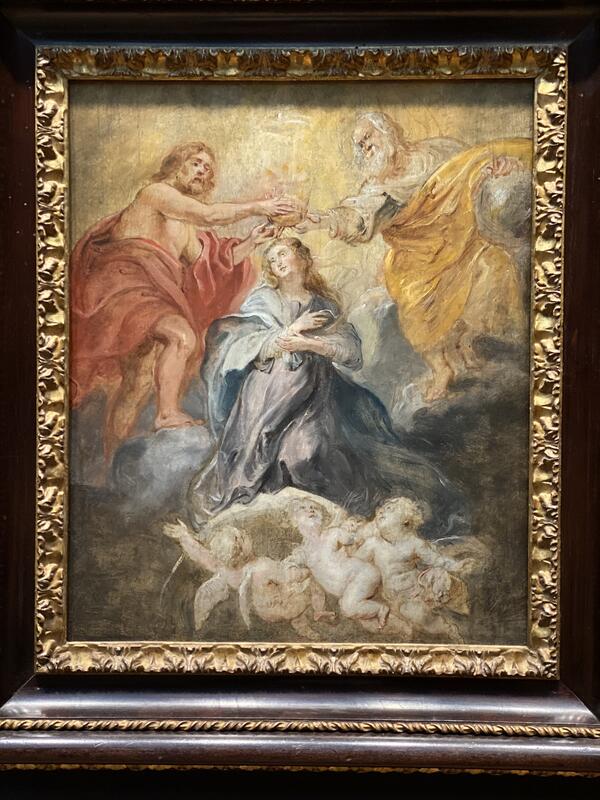

わたしはいつも、同じ絵を見るために行くのですが、今回はこれらのキリスト教にまつわる作品を初めて見ました。

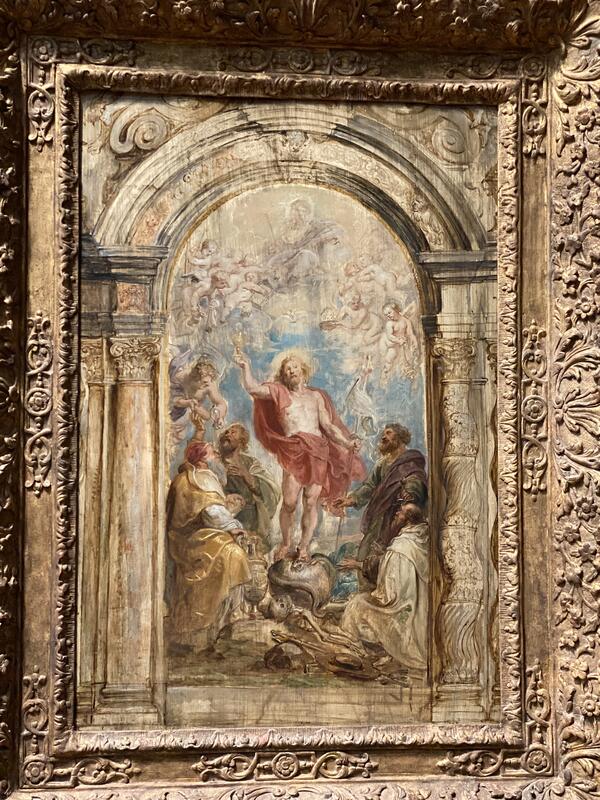

カトリック教会が芸術に力を入れるようになったのは、宗教改革に端を発しています。

トリエント公会議で、芸術は崇拝の対象ではないとの判断がなされ、建築や絵画が重要な位置を占めるようになって行きます。

絢爛豪華で力強い教会の建築を推し進め、教義の重要性を絵画や彫刻で語ることに力を入れていきます。

1506年に着工されたローマのサン・ピエトロ大聖堂はその事情を反映している、とウィキペディアにありました。

「聖人崇拝に好意的ではないプロテスタントへの反動で、多くの聖人画も描かれるようになりました。

カトリック教会が宗教美術の力を利用したのは現代でいうメディア戦略であり、「宗教画=目で見る聖書」によって、わかりやすく、そして劇的に信者の宗教心に訴え帰依させようとしたのです。」

と書いてある記事も見つけました。

事情はどうあれ、現代のわたしたちにとってこうしたキリスト教の芸術は、信仰の助けというよりは心の滋養に最適なものではないでしょうか。

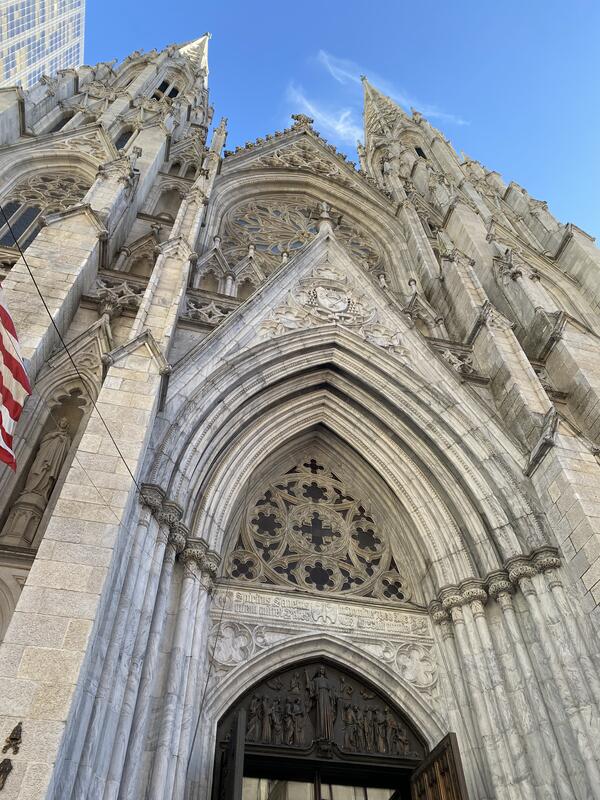

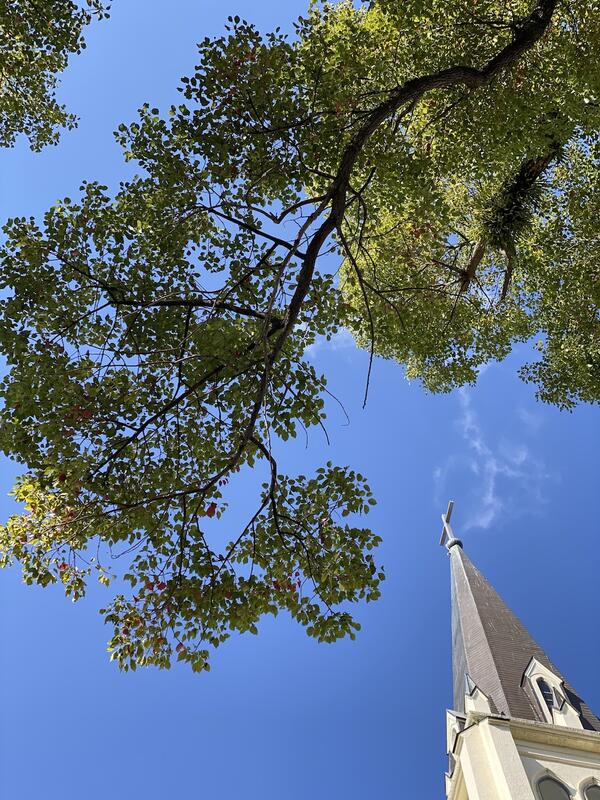

こちらは、ニューヨーク最大のカトリック教会、セントパトリック教会です。

五番街の真ん中にそびえ立つ、豪華絢爛な聖堂です。

平日の午後に行ったのですが、平日は毎日3回のミサがあり、ちょうどその最中でした。

どういう事情でかはわかりませんが(わたしが日曜に行く近くの教会も同じで)、聖歌はみんなで歌わず、一人のプロのような人(おそらく、音大の学生)が声高らかに歌い上げます。

神がほんとうに地上にお住みになるのでしょうか。

天も、天の天も、あなたを包むことはできません。

わたしが建てたこの神殿などなおさらです。

しかし、わたしの神、主よ、あなたの僕の祈りと願いを顧み、今日、あなたの僕がみ前にささげる叫びと祈りを聞き入れてください。

どうか、あなたの住まいである天でこれを聞き、聞き入れてお赦しください。

(列王記上8・27〜30)

8章は、「あなたは天にあってこれを聞き」と繰り返し書かれている、『ソロモンの祈り』という箇所です。

ソロモンが豪華絢爛な神殿を建て、そこに神の櫃を置いた時、雲が神殿に満ちます。

「主は密雲の中に住む」、とソロモンは悟ります。

豪華な神殿も教会も、建物そのものは、わたしたちにとっての一つの祈りの場所にすぎないのです。

自分磨き

先日の記事で、各所で人材が不足しているということについて書きましたが、ここアメリカでも危機に瀕している教会があることを知りました。

今、ニューヨークにいます。

犬の散歩で近所を歩いている時、姪が「あの古い教会は、維持できなくなって売られて、中は素敵なアパートに改装されてるのよ」と、教えてくれました。

↑この古い教会は、外観をそのままに、今はアパートになっているのです。

ブルックリンは、ニューヨークの中でもとても教会が多い地区で、2ブロックごとに様々な宗派の教会があります。

↓こちらは、フレンチバプティストの教会

そして、こちら↓が、わたしが滞在する時にいつもミサに行くカトリック教会です。

(妹の家から歩いて10分の距離です。

歩いている途中に、4つのプロテスタント教会があります。)

QUEEN of ALL SAINTS CHURCH

学校が併設されている、とても大きな教会です。↓

ご存知の通り、ニューヨークはとても物価が高く、不動産を維持するのはとても大変です。

エアライツ(空中権=近隣のビルからの眺めを阻害しないように、これ以上建物の上を高くしないという約束)を売って、維持費を得ている教会もあるそうです。

韓国では多くの召命があるのに、とも嘆いたことを書いていましたが、12/14発表の韓国統計庁によると、韓国の出生率は2023年は0.72となり、2025年には0.65まで低下するとの推計だそうです。

少子化が社会問題である日本でさえ、2022年の出生率は1.26ですので、いかに韓国が危機的な状況かがわかります。

つまり、韓国の召命が日本のようになるのは時間の問題なのです。

ある神父様に「もう久留米教会に神学生が実習に来てくれることもない。日本の教会はどうなっていくのだろう」という愚痴を話していた時、こうおっしゃいました。

「以前わたしが教えたように、信徒それぞれが『信仰のセンス』を磨いていくしかないのですよ」

信仰のセンスについては、前にもここに書きましたが、大切なことですのでもう一度書いておきます。

大まかに、2つのセンスが必要となります。

①能力としてのセンス

・聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力

・神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力

・日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力

②理解としてのセンス

・神の啓示について、各人が理解して得る意味

・人がそれを他者に表現するとき、信仰の知識として顕になるもの

どうですか?

難しい、と感じられたかもしれません。

でも、全てのセンスを持っている、と断言できなくとも、どれも薄っすらとは分かっているものではないでしょうか。

「今日、わたしがあなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものでも、遠く及ばぬものでもない。

それは天にあるのではなく、海の彼方にあるのでもないから、『誰がわたしたちのために天に昇り、海の彼方に渡り、それを取って来て、わたしたちが行うように、それを聞かせてくれるのか』と言うには及ばない。

実に、言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、あなたはそれを行うことができる」。

(申命記30・11〜14)

ローマ10章に引用されている箇所です。

司祭の数が足りない、少子化が心配だ、と嘆く前に、「わたし」に授けられている「言葉」を自覚する必要がある、と言うことです。

信者としての自分のセンスを、それぞれが磨くのです。

信仰のセンスは、個人の生き方で現されるものです。

上に書いた5つのポイントを意識して生活してみるといいですね。

わたしたちの信仰のセンスが磨かれれば、自然とその背中を見た若者の気持ちが芽生えてくれるかもしれません。

人の痛み

いつも、ここに書くことの基礎は、その週に起こった出来事や考えたことを信仰に結びつけています。

皆様は、今週はどのような日々でしたか?

何か、考えさせられることや、気になることはありましたか?

わたしは、「病気」についてずっと思いを巡らせていました。

以前から何度か書いたことのある、ある神父様から依頼を受けて支援を続けている方のことです。

彼に何かあると、決まって『虫の知らせ』があり、心に引っ掛かるものが湧き、連絡を入れるのです。

また、負のスパイラルに陥っていました。

いくつかの身体的な病気を患っているのですが、根本的な問題は、アルコール依存症です。

身体に不調があると入院し、病院にいる間はお酒が抜けることで精神的に軽やかになります。

信仰を持っていること・神父様とわたしに気にかけてもらっていることへの感謝に満ち、お電話をくださり、優しい言葉で会話をすることができます。

家に戻ると、そのうちまたお酒に浸るようになり、生かされていることの意味を問うようになり、自暴自棄になってしまうのです。

弟子たちはイエスに尋ねて言った、「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。

この人ですか。それともこの人の両親ですか」。

イエスはお答えになった、「この人が罪を犯したのでもなく、この人の両親が罪を犯したのでもない。

むしろ、神の業がこの人のうちに現れるためである。

わたしをお遣わしになった方の業を、

わたしたちはまだ日のあるうちに行わなければならない。

誰も働くことのできない夜が来る。

世にいる間、わたしは世の光である」。

(ヨハネ8・2〜5)

その方が、わたしにこれまで何度もおっしゃいました。

「どうしてわたしを見捨てないんですか。」

わたしは、「神父様から頼まれているからよ。わたしはあなたのことを見捨てませんよ。」とお答えします。

彼のために働くこと、それはわたしに神様がお与えくださった、一つの使命だと思っています。

彼の痛みが、なんとなくですが、わかるのです。

恐らく、わたしたちは誰も、同じような罪を繰り返し犯しているのではないでしょうか。

アルコール依存症は病気です。

それは、罪ではありません。

生かされている意味を疑うこと、それが罪だと思うのです。

病気、それも、本人に治す気があれば治る病気なのに、、、、とずっと考えています。

以前、その神父様から教わったことの一つに、「ある宗教的な体験によって自分が変えられた、という誰かとの出会い。その時を持っていることは幸いだ」というものがあります。

イエス様が十字架の死を予告される場面でおっしゃる言葉があります。

『父よ、わたしをこの時から救ってください』

いや、このために、この時のためにこそ、わたしは来たのである。

(ヨハネ12・27)

「この時」

誰かとの出会いがその人を救う、そのことはイエス様にとっての「この時」である、と教えてもらいました。

その方が、わたしとの出会いをきっかけに変わってくれるのを何年も待っているのです。

旧約の「難解さ」が好きなので、いつも好んで旧約を読むのですが、今回はこの記事を書くにあたって、書簡を読み返してみました。

書簡はストレートに心に入ってくる文章が多く、読んでいてワクワクします。

律法全体は、「隣人を自分のように愛せよ」という一句を守ることによって果たされます。

わたしたちは霊の導きに従って、生きているとするなら、また、霊の導きに従って前進しましょう。

機会あるごとに、すべての人に、特に、信仰によっていわば家族となった人々に対して、善を行いましょう。

(ガラテヤ5・14、23、6・10)

聖霊が言っておられるように、「今日、もしあなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない」。

あなた方のうち誰一人罪にまどわされて、頑なになる者がないように、むしろ、「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。

「今日、もし、あなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」。

(ヘブライ3・7、13〜15)

「この時」

「今日」

いずれも、神様がわたしたちに語りかけ、働きかけてくださる瞬間です。

人の痛みを感じるならば、神様が「働きなさい」と背中を押しているのだ、ということを忘れないように。

・・・・・・・・・・・・・・

2年間、久留米教会で司牧実習をしてくれた神学生のホンくん。

28日が最後のミサでした。

いよいよ、3/20に長崎で助祭に叙階されます。

久留米教会からも、バスを借りてみんなで叙階式に参列させていただこうと計画しています。

ホンくんは、韓国から来て日本で神学校に行き、長崎教区で叙階されます。

彼のために祈りましょう。

(彼の送別会を兼ねたバーベキューだったのに、彼が1番働かされていました!)

人のちから

「人材不足」、経済活動において今一番重大な問題です。

「置き配」や、飲食店でのタブレットや携帯からのオーダーなど、さまざまな工夫で、業界とユーザー相互で解決できることもあります。

JALの次期社長が初の女性になることは、業界の人材不足解消の一助になるでしょう。

防衛省が、自衛隊の男性隊員への「丸刈りルール」・女性隊員への「ショートカット推奨」を廃止することを発表しましたが、これも人材不足の対策のひとつだそうです。

カトリック教会においても、司祭不足が懸念されています。

将来、「告解はAIが担当します」とお知らせに載る日が来たら、、、。

お隣の韓国では、毎年多くの神学生が召命を受け、司祭を日本に派遣していただけるほどです。

なにがこれほどの違いを生じさせているのでしょうか。

「1月15日、アメリカ大統領選挙の共和党公認候補のアイオワ州選挙でトランプ元大統領が圧勝」、というニュースがありました。

人口の約 90% が白人で、エヴェンジェリカル(福音派)が主流という土地柄の影響が大きいとはいえ、(能力や人柄は置いておくとして)(良くも悪くも)「あれほど分かり易くて、あれほどパワーがあれば、きっと何かやってくれるに違いない!」という期待を抱かせるのは、なんとなくわかる気がします。

歴史に残る時代は、その時を象徴するような人のちからによって形成されます。

世界が混沌とし、明るいニュースが聞かれない今、希望の光となる救い主が必要だ、と思うのは極端でしょうか。

現代社会に必要な人とは、どのような人でしょうか。

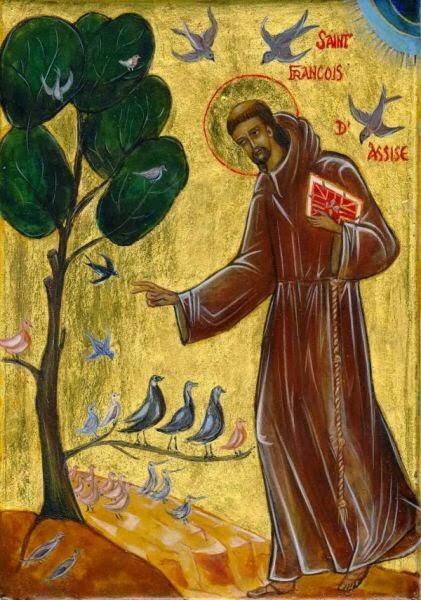

先週ご紹介した本には、アッシジの聖フランチェスコについても少し記述がありました。

フリードリッヒ2世と同年代に生きたフランチェスコのことを、塩野さんは「ルネッサンスの第一走者」と書いていらっしゃいます。

おそらくフランチェスコは、当時相当な変わり者として見られていたはずです。

(親からもらったものは置いていく、と着ていたものを脱ぎ捨てて家を出て、鳥と話していたんですもの・・・)

1182年生まれのフランチェスコの説いたことは、当時のキリスト教界では革命的なものでした。

教皇たちの豪華絢爛ぶりをよそに、清貧であることの尊さを説き、キリスト教の神は、これまでに言われてきたような厳しく罰を与える神ではなく、優しく包み込む愛の神であると初めて説いたのは彼です。

そして何より彼が行った革命は、利潤追求を目的とした工業、商業に専念する人々をも修道僧として受け入れ、組織としてまとめたということです。

修道僧だけでは社会は存続できない、そのためには資金が必要である。

貧しい人、不幸な人に精神的にも物質的にも援助を惜しまない商売人も、修道会へ寄付をすることで信者としての義務を果たし、時には修道僧として共に生活を送ればよい、というのです。

合理的な支援の仕方です。

彼自身が商人の息子であるから生まれた考えでしょうが、お金儲けをする『働く人』(当時の第三階級)が修道士としても『祈る人』(第一階級)となれる、という発想は、当時『働く人』が持っていた劣等意識を取り払ったのです。

塩野さんは、「資本主義はフランチェスコから始まった」とおっしゃいます。

2000年前に人々を導いたイエス様、800年前に活動した聖フランチェスコ、彼らは文字通りの救い主でした。

わたしたちの悪行がわたしたちに不利な証言をしても、

ああ、主よ、

あなたの名のために、何かを行ってください。

まことに、わたしたちの離反ははなはだしく、

わたしたちはあなたに罪を犯したのです。

ああ、イスラエルの希望、困難の時に救ってくださる方よ、

あなたはどうして、在留の他国の者のようにこの地におられ、

一夜だけ宿った旅人のようなのですか。

あなたはどうして無力で、

救うことのできない勇者のようなのですか。

それでも、主よ、

あなたはわたしたちのただ中におられ、

わたしたちはあなたの名によって呼ばれているのです。

わたしたちを見捨てないでください。

(エレミヤ14・7~9)

現代をバビロン捕囚の時代に例えてみると、現状を引き起こしたのは頑なで利己主義に陥ったわたしたちの問題であり、それを神様が嘆いておられる姿が浮かび上がってくるようです。

救い主をじっと待つのではなく、わたしたち一人ひとりのちからが試されているような気がします。

主は憐れみ深く正しい方、

罪人に道を示し、

貧しい人を正義に導き、

へりくだる者にその道を教えてくださる。

主よ、わたしの咎は大きいが

み名の誉れのために赦してください。

主は、その人に選ぶべき道を示してくださる。

(詩編25・8、9、11)

貧しく、へりくだる人

わたしたち一人ひとりが自分の罪を認めて、今自分が選ぶべき道を正しく進むことができますように。

聖なるもの

気温はマイナスでも、気持ちの良い青空の日曜の朝でした。

毎週日曜日の朝、教会で皆さんと言葉を交わし、一緒に歌い祈り、そうして過ごせることの喜びをひしひしと感じました。

被災地の教会の被害状況に心が痛みます。

1日も早く、被災された方、海保のパイロットの方に笑顔になれる時間が訪れますように。

・・・・・・・・・・・・・

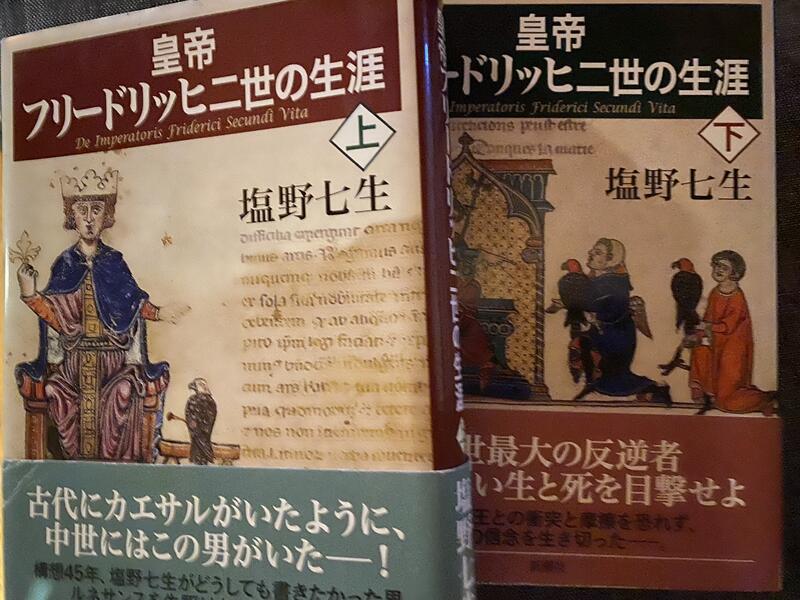

去年からハマって読んでいるのが、塩野七生さんの本。

何冊か読んでみましたが、飛びぬけて面白く、皆さまにお薦めしたい本はこちら。

本好きの友人から、「現代のクリスチャンが、安全にイスラエルに聖地巡礼に行けるようになった基盤を作ったのは誰か知ってる?」と、この本を薦めてもらい、昨年の秋から読み始めました。

その時は、まだ現在の戦争状態が起きる前でしたので、まさか「もう二度と行けないかもしれない」という状況になるとは思ってもみませんでした。

塩野さんは、本を書く際にはかなり綿密な調査をされることでも知られています。

豊富な知識と徹底した資料収集から構築される中世ヨーロッパの歴史は、まるで彼女がその世界に生きていたのかと思わせるものがあります。

友人の質問、「誰がキリスト教徒の聖地巡礼を可能にしたのか」。

それが、神聖ローマ帝国皇帝のフリードリッヒ2世です。

当時のキリスト教世界には、ローマ教皇と神聖ローマ帝国皇帝という、2人の最高指導者がいました。

ローマ教皇は神の代理人とされ、精神上の最高位者

ローマ皇帝は、ヨーロッパのキリスト教世界における世俗の最高位者

『教皇は太陽、皇帝は月』という有名なフレーズは、悪名高き教皇、インノケンティウス3世の残した言葉です。

幼くしてシチリア王国の国王になったフリードリッヒの後見人が、この教皇でした。

(当時は各地方が自治権を持っており、イタリアやギリシャ、という国は存在していません。)

当時の歴代ローマ教皇は、長年にわたってイスラム教徒の支配下にあったエルサレムの奪還が最優先事項であると考え、執拗に十字軍を送ります。

一方で、フリードリッヒはあれやこれやと理由をつけて、十字軍への参加を拒み続けていました。

それは、彼の「平和裏に聖都返還を実現したい」という思いからでした。

1228年、フリードリッヒは第六次十字軍を率います。

軍を率いたのは、あくまでも抑止力としてでした。

その前の第五次十字軍には、アッシジのフランチェスコも修道士として参加していることをご存知でしょうか。

フランチェスコもまた、平和のうちに交渉しようとして、スルタンにキリスト教に改宗するよう迫ったのです。

もちろん、そのような言葉での外交がうまくいくはずは無く、その場で殺されてもおかしくなかったのに、笑い飛ばされて追い返されています。

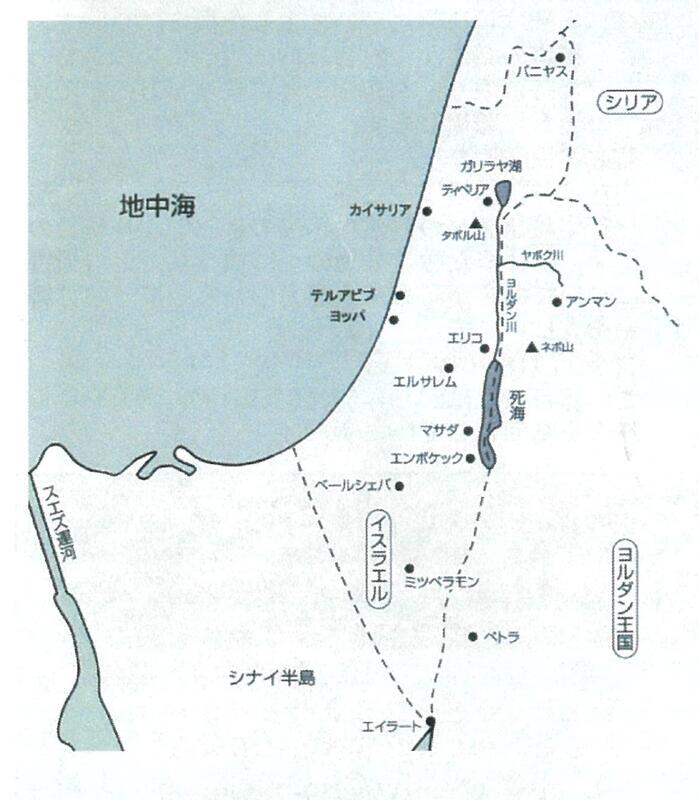

それに対し、フリードリッヒは聖地でのキリスト教徒の存続の保障を話し合うために、軍を率いてヤッファ(現在のテル・アビブ)に向かいます。

対するスルタン、アル・カミールは、離宮のあったガザにて待ち構えます。

二つの街を双方の使者が行き来して、四か月で講和が成立しました。

その項目の一つが、「キリスト教側の領土であろうとイスラム側の領土であろうと関係なく、巡礼と通商を目的とする人々の往来は、双方ともが自由と安全を保証する」というものでした。

今では大都会であるテル・アビブとイスラム教徒のパレスチナ人が追いやられているガザが、この平和交渉の舞台であったという事実に驚きを感じませんか?

なぜ交渉が成立したか、その内容に教皇が激怒したこと、などはぜひお読みいただくとして、わたしたちキリスト教徒にとって聖なるものが、同じように、イスラム教徒にとっても聖なるものなのだ、ということを痛感させられる本でした。

まことに、教えはシオンから、主の言葉はエルサレムから出る。

主は、諸国の間を裁き、多くの民の仲裁を行われる。

彼らはその剣を鋤に、槍を鎌に打ち直す。

国は国に向かって剣を振りかざすことなくもはや戦うことを学ばない。

(イザヤ1・3〜4)

わたしたちの生きている現在も、いつか歴史として語られる大きな転換点かもしれません。

例えば、イスラエルの不安定な状況。

エルサレムがイスラム教・ユダヤ教・キリスト教のいずれかに独立支配されているわけではないのに、巡礼すらままならないということ。

元日の地震で、石川県の海岸では4メートルも隆起している箇所があり、これは数千年に一度の現象であること。

塩野さんの文章に、こんなことが書いてありました。

歴史を書きながら痛感させられることの一つは、情報とは、その重要性を理解できた者にしか、正しく伝わらないものであるということだ。

十字軍の歴史一つとっても同じで。この点では、キリスト教徒であろうとイスラム教徒であろうと、まったくちがいはない。

古代ローマの人である。ユリウス・カエサルも言っている。

「人間ならは誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。

多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない。」

情報を活用できるのは、見たくない現実でも直視する人だけなのである。

それでも、主はお前たちに厚意を示そうとして待っておられ、

それでも、お前たちを憐れもうとして立ち上がられる。

まことに、主は公正の神。

主を待ち望むすべての者は幸い。

主は、お前が大地に蒔く種のために雨を与え、大地が産み出す食物は豊かで滋養に富む。

その日、お前の家畜は広い牧場で草をはみ、大地を耕す牛やろばは、シャベルと三又で選り分けて発酵させた飼い葉を食べる。

大いなる殺戮の日、塔の倒れる時には、すべての高い山、そびえたつ丘の上に、水のほとばしる流れができる。

主が民の傷口を包み、その討たれた傷を癒やされる日、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は七倍にもなって、七日分の光のようになる。

(イザヤ30・18、23〜26)

弱った手を強くし、ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

見よ、お前たちの神を。

報復が、神の報いがくる。

ご自身がこられ、お前たちを救ってくださる」。

(イザヤ35・3〜4)

宮﨑神父様がお説教で、「聖書にある言葉で1番好きなのは、恐れるな、というものです。わたしたちが選んで洗礼を受けたのではなく、神に選ばれたのだということを心に刻みましょう。」とおっしゃいました。

2024年の始まりに起きた日本の災害だけではなく、終わりの見えないウクライナの戦争とイスラエルの戦争、世界各地で起きている現実を直視し、今を生きる自分にできることは何かを自問自答したいと思います。

神様を探して

明けましておめでとうございます。

いつもお読みくださってありがとうございます。

今年も、日常の出来事の中から気づいたことや考えたことを基本に、聖書にその答えや解決のヒントとなる教えを見出していけるような記事を書いていきたいと思います。

年明け、「さて、今年最初の記事は抱負となるような聖書のことばを書こうかな」と思っていた矢先に、大きな災害が発生しました。

元日からこのようなことが起きるとは、驚きと苦しさで、何も考えられなくなっていたところ、2日の夕方のあの航空機事故による大火災の映像。

テレビで「共感疲労」を感じて辛くなっている人が多い、と言っていましたが、まさにわたしがその状態に陥っています。

主の公現のお祝いを迎えたわたしたちキリスト者は、神様を見つけたと喜びに満ちていますが、被害に遭われた方々は、「神はどこにいるのか」と辛い気持ちを抱えられているのではないでしょうか。

「今日もまた、わたしは反抗的に嘆き、神の手は、わたしの呻きの上に重くのしかかる

ああ、神に会える所が分かれば、わたしはそのみ座まで行きたい。

わたしは神の前にわたしの訴えを並べ立て、口を極めて論じたい。

わたしは神がわたしにお答えになる言葉を知り、何と仰せになるかを悟るだろう。

神は大いなる力をふるって、わたしと争われるだろうか。

いや、神はわたしの言葉をお聞きになるだけだろう。

そこでは、正しい者が神と論じ合う。

そうすれば、わたしはわたしを裁く者から永久に追放されるであろう。

だが、わたしが東に進んでも、神はそこにおられず、

西に進んでも、

わたしは神を見つけることができない。

北を探しても、わたしは神を見つけられず、

南に向きを変えても、

わたしは神を見ることができない」。

(ヨブ23・2〜9)

奥様と幼いお子さん2人を亡くされた方が、インタビューに答えてこうおっしゃっていました。

「目の前で命が絶えていく子どもを見ながら、何もできなかった父親の気持ちがわかりますか?

この怒りをどこにぶつけたらいいかわからない。

違うとわかっていても、人のせいにする気持ちしかわかない。」

神様なんかいない、きっとそういう心境になられているでしょう。

その方のために祈りたい、と心から思いました。

神はあなたを困難の中から誘い出し、

束縛のない広い所に導き、

あなたの食卓を脂ぎった物で整えられます。

(ヨブ36・16)

フランシスコ会訳聖書の解説によると、この箇所は、神がヨブにその苦しみ悩みから逃れて豊かになり、喜びの生活に戻る機会を与えてくださることを意味しているのだそうです。

被災された方々のうち、どのくらいの方が何かの宗教を信仰されているでしょうか。

祈る気持ちの余裕も気力も失われているかもしれません。

神か仏がいるのなら、自分たちがこんな目に遭うのはなぜなのか、という気持ちかもしれません。

わたしは今、家族、友人、そして家さえも失った方々のために祈ることしかできません。

適切な言い方ではないかもしれませんが、一人だけ生き残られた海上保安庁の飛行機のパイロットの方のためにも祈っています。

なぜ自分だけ生かされているのか、自分を責めてしまわれているのではないか、そう思うと、苦しくて心が張り裂けそうです。

1日のうち、ほんの少しでも笑顔になれる時間がありますように。

1日でも早く、心が落ち着く日が戻りますように。

神よ、あなたはわたしたちを見放され、わたしたちを打ち破られました。

あなたは怒っておられました。

わたしたちの所に戻ってください。

あなたは地を震わせ、それを裂かれました。

裂け目を直してください、地が揺れ動くのです。

あなたはご自分の民をつらい目に遭わせ、足をふらつかせる酒をわたしたちに飲ませられました。

あなたを畏れる者たちに旗を掲げ、彼らを弓矢からその旗のもとに逃れさせてください。

(詩編60・3〜6)

神よ、わたしの叫びを聞き、わたしの祈りを心に留めてください。

心が弱り果てるとき、わたしは地の果てから、あなたに呼び求めます。

わたしを高い岩に導いてください

あなたはわたしの逃れ場。

とこしえにあなたの幕屋にわたしを住まわせ、あなたの翼の陰に逃れさせてください。

(詩編61・2〜5)

神よ、わたしを救いに来てください。

主よ、急いで助けに来てください。

神よ、わたしのもとに急いでください。

あなたはわたしの助け、わたしの救い主。

主よ、ためらわないでください。

(詩編70・2、6)

・・・・・・・・・・・・・・・

今年は、2人の新成人のお祝いを執り行うことができました。

日本の将来を担う彼らの上に、豊かなお恵みが注がれますように。

死者への愛

死者の月、皆さんも天に召された大切な人を想って過ごしておられるのでしょうか。

毎晩、寝る前の祈りの際に、「天国のみなさんを安らかに過ごさせてあげてください」ということばを唱えます。

わたしが神様にお願いしなくても全く大丈夫なことではあるのですが、母をはじめとする、周囲の大切だった人たちが天国でどのように過ごしているのかを想像するのです。

その人たちは、いまでもわたしにとって大切な人々なのです。

デンマークの哲学者、宗教思想家に、実存主義の創始者と言われるキェルケゴールという人がいます。(1813~1855年)

実存という言葉を、「今ここに私がいる」という意味で初めて用いました。

熱心なキリスト教徒でしたが、同時に、形式にこだわりすぎる当時のデンマーク教会への批判もしています。

彼は、人間の自己生成の段階を3つの段階によって説明したことでも知られています。

実存は深化してゆき、人間は最終的に宗教的実存に至る、と。

「宗教的実存」とは、神と一対一で向き合うことで本来の自分を取り戻す、ということです。

彼は、その著書『愛の業』のなかで、隣人には死者まで含めなければならないと言っています。

なぜなら、死者に対してわたしたちは明らかに義務をまた負っているからである。

もしわたしたちが現に見ている人々を愛するべきであるならば、わたしたちが見たことはあるが、死によって奪い去られたゆえに今はもう見ることのできない人々をもおそらくまた愛すべきであろう。

ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない。

義務を負う、とは、わたしたちは死者からの愛によって生きているということです。

さらに、こう言っています。

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも無私なる愛の行為である

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも自由な愛の行為である

わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも信実な愛の行為である

キェルケゴールの思想は、一見かなり難解に思いますが、この文章は心にスッと入ってくる気がします。

毎年この季節には、マカバイ記のこの箇所を読みます。

ユダヤ人とアラビア人の戦いによって亡くなった戦死者が、罪の故に犠牲になったと知り、弔う場面です。

彼がこのように、最も善良で、崇高な心を持って行ったのは、復活について思い巡らしたからである。

もし彼が戦死者の復活することを希望しなかったら、死者のために祈るのは余計なことであり、愚かしいことであったろう。

だが、彼は敬虔な心をもって眠りに就いた人々のために備えられた、素晴らしい報いについて思い巡らしていた。

その思いは清く、敬虔であった。

彼が、死者のためにこの贖罪の捧げ物をささげたのは、彼らが罪から解かれるためであった。

(2マカバイ12・44〜46)

死者のために祈るということが無駄なことではない、という言葉は、母を亡くして悲しみに暮れていたわたしにとって大きな救いとなりました。

この箇所では、死者のために祈ることは彼らの罪を解くためですが、わたしが死者のために祈るのは、わたしの罪を赦してもらうためです。

天国で安らかに過ごしてほしい、そして、生前わたしが足りなかったところを赦してほしい、そう思って祈っています。

キェルケゴールの言うように、「ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない」というのはもっともです。

悲しみ続けることは、天に召された人々を心配させるだけです。

23日木曜日の朗読箇所は、まさに今のことを言い当てたかのようでした。

都に近づき、イエスは都をご覧になると、そのためにお泣きになって、仰せになった、「もしこの日、お前も平和をもたらす道が何であるかを知っていさえいたら・・・・・・。

しかし今は、それがお前の目には隠されている。いつか時が来て、敵が周囲に塁壁を築き、お前を取り囲んで、四方から押し迫る。そして、お前と、そこにいるお前の子らを打ち倒し、お前のうちに積み上げられた石を一つも残さないであろう。

それは、訪れの時を、お前が知らなかったからである」。

(ルカ19・41〜44)

聖書で「イエス様が泣いた」と記述されているのはここだけ、と以前教わりました。

西日本新聞11/20の朝刊に、姜尚中さん(東大名誉教教授)のコラムが掲載されていました。

パレスチナ人もユダヤ人も平和的に共存していた地で建国されたイスラエルは、事実上核武装する、サムエル記に登場するペリシテ人の巨人兵士ゴリアテのような国家になってしまった。

イスラエルの占領地に対するパレスチナ人の抵抗運動は、投石も含めた「石の闘い」と呼ばれた。

しかし、イスラエルの苛斂誅求から「石の闘い」の無力さが浮き彫りになり、やがてテロをいとわない過激な民族運動が台頭したとすれば、それは憎しみをエンジンとする暴力の連鎖を生み出したと言える。

*苛斂誅求(カレンチュウキュウ)=税などを容赦なく取り立てること。また、そのような酷い政治のこと。

イエス様が今生きておられたら、この現状に涙されるのではないかと想像しています。

わたしたち、人というのは、何千年経っても同じ過ちを繰り返しています。

他者を犠牲にして自分の主義主張を満たそうとする。

神様が嘆き、涙されている様子が浮かぶようです。

この死者の月の間は特に、イスラエルの紛争によって犠牲になった方々のためにも祈りましょう。

改革の精神

冬は大好きな季節です。

空気が澄んでいて、高い空がキレイ。

朝一番の神様へのご挨拶も、息が白いくらいの方が気持ちがシャキッとします!

以前から、もっと詳しく知りたいと思っていることがあります。

それは、①なぜキリスト教が西ヨーロッパで受け入れられたのか。②初期の時代からどのように組織化(教父、聖職者、教皇などの階層)が進んだのか。

といったこと。

①の疑問については、概ね、「内乱で国が混乱に陥っていた末期のローマ帝国に利用されたから」

②は、分裂したあとの西ローマ帝国は混乱の末に滅びたが、東ローマ帝国はビザンツ帝国としてコンスタンティノープル教会の権威が増していたため、ローマの権威を取り戻すためキリスト教総本山として地位を確立していった。

ということのようです。

わたしがもっと知りたいのは、①利用価値があるほど信者がローマ帝国全土に急速に広がったのはなぜか。②分裂してできたギリシャ正教会、東方教会よりも、十字軍の失敗によって権威が失墜したはずのローマカトリック教会が、現在に至るまで世界的な地位を保っているのはなぜか。

信仰とは直接あまり関係のないことかもしれません。

ですが、この2つについてはもっと掘り下げて知りたい、といろいろな本を読んでみています。

(知りたい好奇心が湧くと、どんどん調べたくなる性分です。)

大抵の本では、強大な権力を握った教皇がいて、時には複数の教皇が同時に存在して反目し合い、政治に関わり、影響を及ぼす力を持っているところから始まっています。

教皇が堕落していた時代が長くあり、十字軍という歴史的失敗、ユダヤ人排斥の根幹、などの黒歴史があるにも関わらず、2000年以上も組織として発展し続けていることの意義、そのスタートについて、わたしなりに確認したいのです。

教皇フランシスコは、任期中にカトリック教会をより改革しようと、大きな動きを見せている。

ヴァチカンは11月9日、トランスジェンダーの人々について、スキャンダルや「混乱」を招かない限りはカトリック教会で洗礼を受けられると発表した。

10月には、カトリック教会が同性カップルを祝福することに前向きな姿勢を表明。

この件について質問した枢機卿らに対し、「私たちは、ただ否定し、拒絶し、排除することしかしない、そのような裁判官であってはならない」と述べた。

8月のカトリック教会の「世界青年の日」にポルトガル・リスボンを訪れた際には、教皇は一部の人の後ろ向きな姿勢は「役に立たない」と述べた。

「後ろ向きになることで真の伝統を失い、イデオロギーに頼ってしまう。

つまり、イデオロギーが信仰に取って代わってしまう」

https://www.bbc.com/japanese/67400362

(BBCニュースより抜粋)

フランシスコ教皇は、着座当時から、それまでの教皇とは違って革新的な新しい感覚を発信してこられています。

当然、それには反発があるでしょう。

映画「2人のローマ教皇」では、超保守的な感覚の持ち主であるベネディクト16世が、ベルゴリオ枢機卿が後継者として相応しいのか見極めようと対話を続けますが、あまりにも感覚が違うことに戸惑います。

国家元首、会社の社長、リーダーが大きなルールを作ったり変えようとすれば、必ず賛否が起こります。

4000年以上前からの教えが、2000年前のイエスというひとりの人によって軌道修正され、それから2000年以上「頑なに」守り続けられているわけではありません。

迫害を受け、時には中世のような乱世の中で国家元首に利用され、または逆に国家を利用し、分裂した教会よりも権威を上に誇示するために多くの新しいルールを作り、、、、。

時代の流れにうまく乗り・逆らいながら、そうして守られてきたのでしょう。

そして、その守られてきたものというのは「信仰」ではなく、「カトリック教会」という組織なのかもしれません。

信仰はわたしたちひとりひとりが守るものであり、同時に、ひとりきりでは信仰は保たれないものではないでしょうか。

「教会」という大きな家があるから安心して信仰を分かち合えるのだとしたら、やはり組織も守られ続けなければならないと思います。

総督ネヘミヤと、祭司であり律法学者であるエズラと、民に説明したレビ人たちは、民全体に向かっていった、「今日は、あなたたちの神、主にささげられた聖なる日である。嘆いたり、泣いたりしてはならない」。

律法の言葉を聞いて、民はみな泣いていたからである。

民はみな行って、食べたり飲んだりし、持たない者と分け合って、大いに喜び祝った。自分たちに告げられたことを理解したからである。

捕囚から帰ってきた全会衆は仮庵を造って、そこに留まった。

ヌンの子ヨシュアの時代からこの日まで、イスラエルの子らがこのように祝ったことはなかった。その喜びは非常に大きかった。

(ネヘミヤ8・9〜12、17)

捕囚が解かれ、数十年ぶりに律法を聞いて喜び泣く民の姿です。

彼らは、捕囚の間もそれぞれが信仰を守り続けていたのですが、こうして集い、律法を分かち合い、仮庵(わたしたちにとっての教会)で信仰を喜びあったのです。

わたしたちの信仰は、ひとりで祈ることだけでなく、集い、分かち合い、喜び合うことによって意味が深まるものです。

そして、ルールが変わっても、わたしたちひとりひとりの信仰心が変わるわけではありません。

昨今のLGBTQの人々への対応については、カトリック教会だけではなく、さまざまな場面や組織において対応の変化が求められてきています。

フランシスコ教皇の進められる時代に合った信仰の新しいカタチが、どのように展開して受け入れられていくのか、注視したいと思います。

上に紹介したInstagramのメッセージで教皇様がおっしゃっています。

「この世界、社会のためにわたしたちは何ができるでしょうか。

どのような未来を子どもたちのために準備できるでしょうか。」

七五三のお祝いをした、この子たちの将来のためにも。

信仰と所属

福音宣教11月号は「カルトとどう向き合うか」というテーマでした。

いろいろと考えるところがありましたが、その中でも、宗教を論じる際には「信仰・実践・所属」の3つの要素が大切な視点であるとおっしゃる、岡本亮輔さんの文章がとても興味深い内容でした。

書かれていたこととは本質的に違いますが、わたしはこの「所属」というキーワードに関心を持ちました。

というのも最近、ある教会の会議で、「教会維持費を納めていない外国籍の信徒について、懸念を感じている」という発言があったからなのです。

また、別の方からは、「自分の教会には外国籍の信徒がいないので、考えたことがない」とも。

日本らしい、少し恥ずかしい問題提起のような気がしました。

先日ご紹介した、韓国からの巡礼団についての記事でも書いように、日本のカトリック信徒数は人口の0.35パーセントほどです。

そして、先日の記事にも書きましたが、わたしたちは「日本人」か「外国人」という、2種類の分け方をしてしまいがちです。

数で言えば、わたしたちは信仰マイノリティなのです。

それなのに、日本という島国におけるマイノリティ(外国人)を別の人種として見てしまうのです。

久留米教会では、多くの外国籍の信徒がミサに参列しています。

教会維持費を納めている方もいらっしゃいますが、3年の期限付きで技能実習生として来日している方々の中には、日本語のミサだけではなく、月に一度の英語、ベトナム語のミサにも与り、きちんと献金をしてくださっています。

「維持費を納めていない外国籍の信徒は久留米教会所属の信徒ではない、という考え方は間違っている。」

先日の教会委員会の会議で、わたしたちはこのことを改めて確認しました。

皆さん、あなたがたはもはや、外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。

そのかなめ石はキリスト・イエス御自身であり、キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。

キリストにおいて、あなたがたも共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。

(エフェソ2・19~22)

冒頭に書いた、福音宣教の岡本亮輔さんの記事には、今ニュースになっている旧統一教会についても書かれていました。

世界基督教統一神霊協会(当時の名称)がキリスト教ではなく、ましてやカトリックでもないことを示し、キリスト教一致運動としてのエキュメニズムの対象にもなり得ないことを明確に宣言したいと思います。

その教義は、世界基督教統一神霊協会の『原理講論』にありますが、そこにあらわれる教えは、カトリックの最も基本的な教えである、キリストによる啓示の完成・キリストの神性・十字架によるあがないを否定しております。

1985年6月22日(定例司教総会において)日本カトリック司教団

これは、カトリック中央協議会のホームページにある文書の一部です。

わたしたちカトリック信者の根底は、信仰、つまり「信じること」です。

信仰を基準に、わたしたちと彼らの違いを「正しい」か「間違っているか」で客観的に明示したのが、上の司教団のメッセージです。

「わたしたち」が、彼らを「カルト」である、と決定することについて不安な気持ちになるのも、正直な感想です。

「わたしたち(キリスト者)とは違う」=「異端である」=「カルト」と、信じていることを基準に判断しているのですが、世間一般の人々からみれば、その価値判断はかなり理解が難しいものではないでしょうか。

(実際、旧統一教会の問題で一般に「間違っている」とされているのは、その教義内容ではなく、献金額とその方法です。)

日本人は、お正月には神社で手を合わせ、結婚式ではキリスト教風に誓い、葬儀は仏式でお数珠を手に架ける、という、世界でも稀な文化を持っています。

このような習慣を多くの人が持っていますので、どの宗教の問題についても、その本質的な部分について理解してもらうことは困難なことかもしれません。

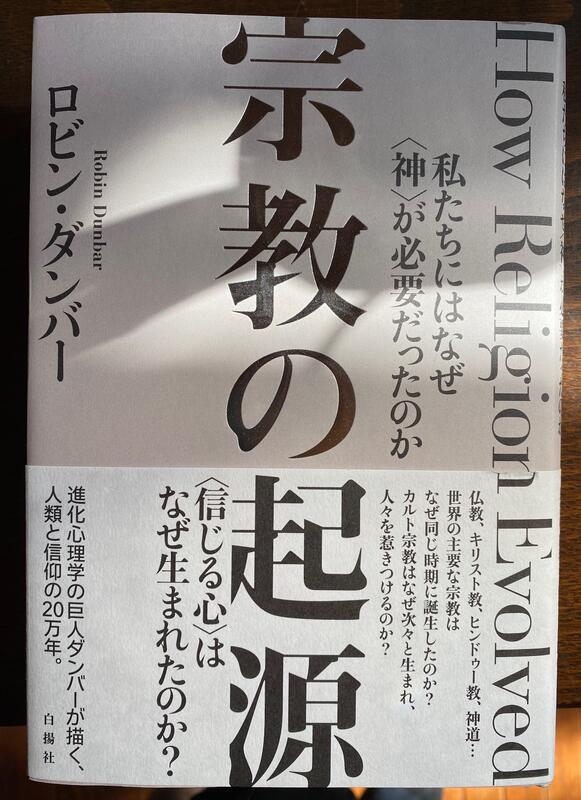

どんな宗教も、始まりはカリスマ指導者を中心とするカルトだ。

指導者はたいてい放浪の聖者で、多くは男性だが、女性もいないわけではない。

既存宗教内の派閥争いの結果、新しい宗教が誕生することもある。

そうでなければ、孤独な黙想の日々を過ごし、人生と神学について新たな着想を得た者に感化された人たちによってカルトが出来上がる。

だがその違いは取るに足らないものだ。

カルトは例外なく、自分たちが身を置いている宗教的景観のどこかに反発して始まる。

そのため、多くの既存宗教はカルトに対して相反する感情を抱き、十分に確立して注目されるようになったカルトに対して何らかの圧力をかけようとする。

「『宗教の起源』私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか」より

著者のロビン・ダンバーはオックスフォード大学の名誉教授であり、世界的にその研究で権威のある方です。

彼は、どんな新しい宗教の創始者であっても、すでにある信念や習慣を新たな方法で、あるいはそれに反発しながら発展させただけであり、始まりはカルトなのだ、と言います。

以前書いたように、2000年以上前にイスラエルの地に現れたイエスさまは、「律法命!」の日々に疑いを持たずに暮らしていた当時のユダヤ人たちに、「胡散臭いやつだ」と思われていたことは想像できます。

まだ、読み進めている途中ですが、とても明快な文章で、読みやすく、読書の秋にお薦めの新刊です。

誇りと義務感

それ以前から、世界各地で紛争が起きていたとはいえ、昨年のロシアによるウクライナ侵攻以来、世界は混沌としたままです。

いわゆる西側諸国だけでなく、ロシア、イラン、北朝鮮なども武器や資金を出し合い、地球全体で戦争が起きているかのような状態と言えるのではないでしょうか。

2019年に、イスラエルを巡礼で訪れました。

パレスチナ自治区内にあるベツレヘムに行った際、壁に覆われた町に入るために検問を通り、パスポートの提示を求められました。

イスラエル国内なのに、と奇妙な感じがしたものの、危険を感じることはありませんでした。

壁のRESILIENCE(レジリエンス)の文字が、彼らの立場を象徴しているかのようでした。

社会的ディスアドバンテージや、己に不利な状況などを「外力による歪み」ととらえ、レジリエンスは「外力による歪みを跳ね返す力」、という意味を持っています。

塀に囲まれたクリスマスツリーもシンボリックです。

ベツレヘムには、クリスマスミサの中継がされることでも有名な、聖誕教会があります。

この教会は、イエス・キリストが降誕されたと伝承される洞穴を中心として、その上に立てられている聖堂を、カトリック(フランシスコ会)、東方正教会、アルメニア使徒教会が区分所有しています。

2枚の写真は、同じ聖誕教会の内部です。

エルサレムの旧市街にある神殿の敷地内も、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が混在し、互いに尊重し合い、それぞれの巡礼者を受け入れてきました。

自分たちの「神に似る」本性を信じ、自分たちが神に選ばれ、神と交流していることを信じ、与えられた律法の正義の理想を心に保ち、その鏡に映して現実の自分たちの不正、醜さ、欲望と思い上がりと愚かさを嘆き悲しむ精神。

イスラエルの歴史のうちで、多くの希望と失意を経験してきた人々の心根。

エジプトでの奴隷状態からの救出と約束の土地カナンの授与は、ある希望の実現ではあったが、ダビデ、ソロモン王国の繁栄のあとは、周辺諸国による占領・支配が続いた。

その中でこの民族は、選ばれた民の誇りと義務感を保ち続け、預言者たちは現実の苦難を道徳的堕落への警鐘ととらえた。

(〈個〉の誕生 キリスト教教理をつくった人びと 坂口ふみ 著より)

「この民族」、イスラエルの人々の理想は今も失われはいないと思います。

現実の世界で戦争を引き起こすのは、暮らしている市民ではなく、過激な思想に偏った人びとです。

ロイター通信のニュースによると、2007年にハマスがガザを掌握して以来、エジプトはガザの封鎖を後押しし、人と物資の往来を大幅に制限してきました。

2008年にはハマスが国境施設に穴を開け、数万人のパレスチナ人がシナイに渡ったため、エジプトは石とセメントの壁を建設しました。

ラファ検問所はエジプトが管理しています。

アラブ諸国は、今回のイスラエルとハマスの戦争が、パレスチナ人が自治区から恒久的に移住する新たな動きにつながる可能性を深く恐れているのだそう。

ガザと国境を接する唯一のアラブ国家であるエジプトと、イスラエル占領下のヨルダン川西岸に隣接するヨルダンは、パレスチナ人が土地を追われてはならないと警告を発しています。

奥に見えるのはヨルダン、死海を挟んで手前がイスラエルです。

このニュースを読んで、聖書に書かれている史実が思い浮かびました。

3500年前のユダヤ人(ヘブライ人)たちは、エジプトの奴隷状態から脱出するため、シナイ半島を渡って『約束の地』を目指して歩き続けました。

聖書にもし『約束の地』の記述がなかったら。

当時の人々だけが知っていて、信じていた神との約束だったのなら。

そうであったなら、イスラエルという国の建国もなく、当時住んでいたパレスチナ人が追われることもなかったのかもしれない、と考えるのは浅はかでしょうか。

現実の世界では、この地を巡っての争いが長きに渡って続き、終わることはありません。

しかし、イスラエルという土地は、信仰においては他者と共存してきました。

報道されていることが事実であれば、この戦争を始めるのも終わらせるのもイスラエル次第です。

モーセは民に言った、「恐れてはならない。しっかり立って、主が今日あなたたちのために行われる救いを見なさい。

主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。」

イスラエルの部隊の前を進んでいた神の使いは、移動して彼らの後ろについた。

雲の柱も彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。

雲と闇があったが、み使いは夜を照らした。

(出エジプト14・13〜14、19〜20)

主はモーセに次のように告げられた、「アロンとその子らにこう言え、『あなたたちはイスラエルの子らをこのように祝福して彼らに言え、〈主があなたを祝福し守ってくださいますように。

主があなたの上にみ顔を輝かせ、顧みてくださいますように。

主があなたにみ顔を向け、平安を与えてくださいますように。〉』

このように、彼らがわたしの名をイスラエルの子らの上に置くなら、わたしは彼らを祝福する」。

(民数記6・22〜27)

坂口さんの本にあるような、「選ばれた民の誇りと義務感」をいま一度思い起こし、他者の犠牲の上に成り立つ民族ではないことを示して欲しいと願います。