カテゴリ:待降節

希望のあかし

カトリック教会では25年ごとを聖年とする伝統があります。

2025年はその聖年にあたり、『希望』がテーマとして定められました。

希望はわたしたちを欺くことがありません。

わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです

(ローマ5・1~2、5)

「希望を持つ」ことは、簡単なことではありません。

そして、希望こそが今、世界各地の紛争地の人々に必要とされています。

平和な地に暮らすわたしには、「希望が見えない」日々は想像すらできないのが本心ですが、過去には「希望を失いかけた」経験があります。

周囲には、「希望を望む」友人、知り合いがいます。

先の見えない悲しみ、不安、絶望感に取り憑かれた経験は、次に誰かを励ますことができるためだったのだ、と今は思えます。

来る年には困難な現状が打開されることを切に祈る人々は多いかと思います。

信仰がなくとも、なにかにすがる気持ちは、誰にも湧き上がる自然なものでしょう。

この季節、マリア様がもたらしてくださった希望は、わたしたちにとって最高の光であることを痛感します。

アベイヤ司教様は、聖年を有意義に過ごすために、次のような提案をされています。

1.普段より時間を割いてみことばを読み、そして、できれば、兄弟姉妹と分かち合う

2.ミサへ積極的に参加し、ご聖体によって養われるように心がける

3.神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う

4.さまざまな理由で苦しんでいる人々や差別を受け排除されている人々を心にかけ、具体的に寄り添うようにする

5.すべてのいのちを大切にする心を培い、環境問題に積極的に取り組む

6.聖年の伝統である巡礼のため、指定された教会を訪ね、神の国に向かって歩んで行くことを思い起こし、そのための恵みを願う

どれも大切なことですが、わたしは特に来年は、3「神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う」に取り組んでみようと決めました。

ここにどんな立派なことを書いても、わたしは出来ていないことが多く、人を心の中で排除することがあることを自覚しています。

来年こそは、わたしが関わる人を失望させることのないように努めたい、先週紹介した動画の女性のように、信仰を持っている証を周囲によい香りとして振りまきたい、そう思っています。

クリストフ・ピエール枢機卿がアメリカの聖体大会の講和でおっしゃった次の言葉は、年の瀬にあたってとても心に響きます。

「真の聖体的目覚めとは、秘跡に対する信心、礼拝、宗教行列、要理教育等を常に伴うことはもとより、単なる信心の実践を越えていくものでなくてはならない。

真の聖体的目覚めとは、自分の家族や、友人、自分が属する共同体だけでなく、他者の中に、すなわち、民族や社会的条件の違いや、考えや意見の相違のために、距離を感じている人々の中に、キリストを見出すことである。」

翻訳の文章なので、ややこしく感じますが、「距離を感じている人のなかにキリストを見出す」ことこそが、イエス様のからだをいただくキリスト者としての真の努力目標であるべきだ、あなたこそが「希望のあかし」となるよう努めなさい、とでもいうことでしょうか。

教皇フランシスコは、聖年を布告する大勅書「希望は欺かない」の最後に、こう述べられています。

次の聖年は、ついえることのない希望、神への希望を際立たせる聖なる年です。

この聖年が、教会と社会とに、人間どうしのかかわりに、国際関係に、すべての人の尊厳の促進に、被造界の保護に、なくてはならない信頼を取り戻せるよう、わたしたちを助けてくれますように。

信じる者のあかしが、この世におけるまことの希望のパン種となり、新しい天と新しい地(二ペトロ3・13参照)―主の約束の実現へと向かう、諸国民が正義と調和のうちに住まう場所―を告げるものとなりますように。

今より、希望に引き寄せられていきましょう。

希望が、わたしたちを通して、それを望む人たちに浸透していきますように。

わたしたちの生き方が、彼らに「主を待ち望め、雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め」(詩編27・14)と語りかけるものとなりますように。

主イエス・キリストの再臨を信頼のうちに待ちながら、わたしたちの今が希望の力で満たされますように。

わたしたちの主イエス・キリストに賛美と栄光が、今も、世々に至るまで。

https://www.cbcj.catholic.jp/2024/07/24/30297/

「希望」の年である2025年に、ひとりでも多くの人が希望を見出せますように。

変わることを恐れない

いかがお過ごしですか?

待降節を落ち着いた、穏やかな心で暮らせているでしょうか。

宣言したわたしは、仕事でストレスを感じて疲れてしまっていますが、それでも毎晩「だいじょうぶ!」と気持ちをリセットするようにしています。

ご近所づきあい、職場の人間関係、家族との距離など、何かと頭を悩ませることがあります。

「誰一人として付き合いづらい人は周りにいない」、などという人はいないのではないでしょうか。

「何かを変えたいと思ったなら、その選択肢は自分にある。」

これは、フリーアナウンサーの内田恭子さんの言葉です。

ここ数か月にわたり、友人の職場での相談に乗っています。

友人は、「わたしは正しい、間違っていない。上司のやり方が間違っているので、おかしいことを見過ごすことができない。」と何度もわたしに訴えています。

自分が正しいかどうかを判断するのは、果たして「自分」でしょうか。

ほんとうに自分を正しく知り、自分を軽んじることこそ、最高の、そして最も有益な知識である。

自分を無に等しいものと見なし、常に他人をより高く評価することが、大いなる知恵であり、より高い完徳である。

たとえ、他人が公然と罪を犯し、あるいは何か大きな悪事を行うのを見たとしても、自分をその人よりも善人だなどと考えてはならない。

あなたは、自分がいつまで、そのような状態に留まり得るかを知らないからである。

われわれは皆弱い。

しかし、自分よりももろい者はほかに誰もいない、と考えなさい。

(「キリストを生きる」第1巻第1章4)

われわれは、自分自身を過大に信頼してはならない。

われわれは、しばしば能力と分別を失いがちだからである。

われわれの心の光はかすかであり、しかもわれわれはそれさえ怠惰によってすぐに失う。

われわれは他人のことになると、わずかなことでも咎めるが、しかし自分の短所については、たとえそれが大きくても見逃しがちである。

他人からいやな目に遭わされると、非常に敏感にこれに反応し、これを重視するが、われわれが、他人にどれほど迷惑をかけているかについては、なかなか気づかない。

自分の行動について、よく、正しく反省する人には、他人を厳しくさばく理由などないはずなのに。

(同、第2巻第5章1)

問題の答えを見つけたいときは、聖書とこの本を開きます。

トマス・ア・ケンピスの「デ・イミタチオネ・クリスティ」は、ルネッサンス以降、今日までのあいだ、聖書に次いで最も広く読み続けられているカトリックの信心書です。

日本でさえ、キリシタン時代(1596年)にはローマ字版日本語訳が存在していました。

わたしが愛読書として手元においているのは、2017年発行の、長崎司教区・山内清海神父様の訳本「キリストを生きる」です。

(他にも、「キリストに倣いて」と言うタイトルでいくつかの訳本があります)

自分を信じてくれる人が周囲にいるか、も大事ですが、自分のことをきちんと理解することが大人としての責任です。

自分は正しい、と確固たる自信をもって相手を変えようとしている友人には、何度も伝えています。

「人を変えるのではなく、自分が変わるのよ」

自分の正しさが相手にとっての正論ではない、ことは、おそらく誰もが知っていることではあるのでしょうが、理解できていないことが多いように思います。

ああ、主なる神よ、「正しい裁き手、罰することを怠らない神よ」(詩編7・12)、人間の弱さと悪を知っておられるあなたこそ、わたしの力、わたしの拠り所となってください。

自分の判断だけでは不十分だからです。

他人から非難を受ける時、わたしはへりくだって柔和に忍ばなければなりません。

もしそうしなかったなら、そのたびごとにわたしを赦し、(次の試練の時には)より以上の屈辱を忍ぶ力をお与えください。

なぜなら、自分が正しいと思って、自分でも知りえない心の秘密を弁護するよりも、あなたの豊かなお慈悲にすがって赦しを受けるほうが、わたしにとってずっと有益だからです。

「わたしは自分に何らやましいところはありませんが、だからと言って、わたしが義と認められるわけではありません」(1コリント4・4)

あなたの憐れみがなければ、「生ける人の中で、誰一人として、あなたのみ前にあって正しい者とは言えない」(詩編143・2)からです。

(同 第3巻第46章5)

わたしが友人にアドバイスしていることは、むしろわたし自身ができていない事でもあります。

友人とのやりとりを通して、こうして答えを探す中で、自分にも言い聞かせることができました。

と、ここまで書いたところで、15日はアベイヤ司教様の司式ミサでした。

そのとき、群衆はヨハネに「わたしたちはどうすればよいのですか」と尋ねた。

(ルカ3・10)

アベイヤ司教様は、こうおっしゃいました。

「わたしたちは変わらなければ、という思いがあったから、ヨハネの話を聞いて受け入れたのです。

今、わたしたちは待降節で神を迎えようとしています。わたしたちに必要な姿勢がこれなのです。」

アベイヤ司教様が、結論とも言える答えを教えてくださいました。

・・・・・・・・・・

インスタグラムで、街行く素敵な人に突然声をかけてインタビューする、という動画があります。

NYの街中を闊歩する女性に、「失礼ですが、とても自信に満ちて見えます。どうしてでしょうか?」と質問していました。

その女性の答えは、「ありがとう。たぶん、確固たる信仰を持っているからだと思う。」というものでした。

突然カメラを向けられて、「どうしてでしょうか?」などという質問をされ、(やらせかもしれませんが)「信仰を持っています」と、美しい笑顔で答えていた女性に感動しました。

さらに、「どうしたらあなたのようになれますか?」と質問され、「そうねぇ、もし興味があったら、教会に行くこと、聖書を読んでみることを薦めるわ!」とも答えていました。

(わたしがこういう記事を書いていることをAIに見抜かれて、わたしが喜びそうな動画を見せられたのかも!?)

彼女の口調は、決して押しつけがましいものではありませんでしたし、自信を持って答えた彼女は本当に素敵でした。

わたしも、そうありたいです。

自分を知ること

待降節第2の主日を迎えました。

クリスマスまでの日々、通常よりも丁寧に日々のお恵みを噛みしめて過ごすように心がけています。

長年書いている「お恵みノート」に、今日のお恵みを書くことだけでなく、何かにつけて「ありがとう」という言葉を発するようにしています。

どう生きるか。

普段から自分をしっかり持っていないと、余計なストレスを抱えてしまいます。

無駄に一喜一憂したり、不必要なヤキモキを感じて、気分が滅入る。

そういったこと、ありませんか?

最近は、ネットのニュース・情報、SNSで一方的に表示される広告から、不要な情報ばかり目にしてしまっている(&お買い物してしまう)ことに反省しています。

待降節の1か月だけでも、怒らず、イライラせず、穏やかに暮らすことに専念したい!

神と自分の惨めさとを当時に知ることなしに、イエス・キリストを知ることはできない

アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、キリスト者の神は、愛と慰めとの神である

みずからとらえた人々の魂と心情とを満たす神である

彼らに自分の惨めさと神の無限のあわれみとを内的に感知させる神である

彼らの魂の奥底で彼らと結びつき、彼らに謙虚と喜びと信頼と愛とを満たし、彼らをして神以外の目的を持つことができないようにさせる神である

(パスカル「パンセ」第8章より)

自分の「惨めさ」をきちんと理解しているでしょうか。

「惨め」という言葉はとても後ろ向きな、暗いイメージですが、ここでいう「自分の惨めさ」というのは、「自分の貧しさを知る」ことだと思うのです。

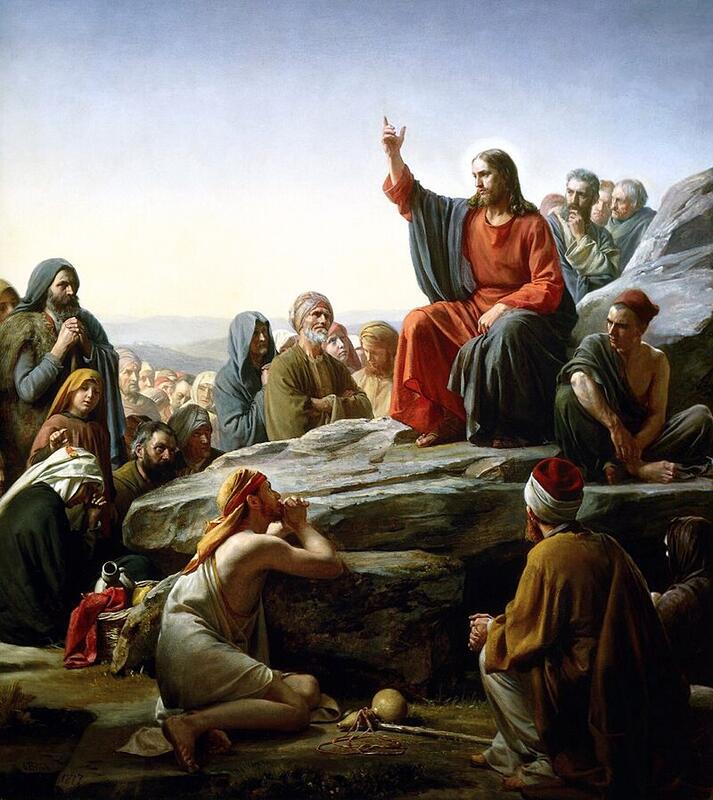

「心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人のものである」(マタイ5・3)は、わたしの大好きな聖句のひとつです。

わたしたちキリスト者はいつも「心が貧しい」状態を意識するべきだ、と思っているからです。

自分をしっかりと持つために、いつも自分を見つめ直して、正直に、謙虚に、奢らずに神様に向き合う姿勢を大切に、そう心がけています。

それが、「心が貧しい」ことの証だと思っています。

ブロッホ〈山上の垂訓〉

ローマ皇帝であり、ストア派の哲学者であったマルクス・アウレリウス・アントニヌスは、著書の『自省録』の中で幸福のためにどうあるべきかを、自分自身に話しかける形で書いています。

いくつか、心に響いた点をご紹介します。

・今すぐこの世から去る者であるかのように、考え、話し、行うこと。

・誰もがたった今しか生きていない。だから、今を大切に生きよ。

・善き者であることが可能なうちに善き者であれ。

・ひどい悲しみに気高く耐えることも幸運である。

・死ぬときは、吸った息を吐きだして大気に戻す。日々の呼吸も同じ。

・自分とともに生きるよう定められた人々には愛情を寄せなさい。

・自分の心を明るいものにしたいなら、ともに生活している人々の長所を思いなさい。

最後の2つは、特に気に入っています。

幸せのバロメーターは人それぞれです。

少なくともキリスト者であれば、自分の貧しさを自覚し、自分のことをきちんと理解することなしに幸せを感じ取ることはできないでしょう。

毎年この時期には、今年一年を振り返り、やり残したこと、ほおっておいたままのこと、気がかりで解決しておきたいこと、を整理するのが長年の習慣です。

皆様は、いかがですか?

今年はどのように神様と、自分と向き合いながら生きましたか?

不安や心配事を残していませんか?

自分のことを見つめ直し、できることには取り組み、神様に委ねるしかないことは明け渡すこと。

心晴れやかな待降節を過ごすことができますように。

神様の光

最近よく聞く、「ミニストリー」・「カテキスタ」という言葉があります。

英語の「ministryミニストリー」の聖書的語源は、ギリシア語の「ディアコニア」です。

「キリスト共同体である教会とその生活の中で奉仕する」ことを表す一般的用語として、主にプロテスタントの牧師職を指して使用されてきました。

ここから、この言葉の中核的意味である「奉仕」が意味を拡大され、キリスト教の「聖務」「宗教活動」などに広く用いられるようになっています。

月刊誌の福音宣教では毎月「チーム・ミニストリー」という特集が組まれ、様々な立場で教会での奉仕活動をされている方々が、zoom座談会形式でお話をされている記事があります。

11月号では、ある信徒の方がこうおっしゃっています。

かいつまんでご紹介すると、

わたしたちには信仰の喜びというのはあるはず。

教会に通い、日々を生きているのに、それを報告する場がない。

信仰を生きるうえで、「宣教者」として歩むうえで、抱いている思いや課題、喜びなどを分かち合う場が少ない。

わたしは、こうして毎週ここに書くことで、学んだこと、感じたこと、今考えていることをアウトプットでき、時折感想をいただくことで、深い喜びや豊かな交わりを得ることができています。

最近、ある信徒の方とミサの後にゆっくりお話をする機会がありました。

初めてでしたが、お互いに信仰について感じていることをじっくりと語り合い、聞き合い、ミサに与るだけでは得られない、豊かで優しい、穏やかな気持ちになることができました。

皆さんは、ご家族や信徒の友人などと、信仰で得た喜びについてお話されていますか?

「カテキスタ」とは、おもに洗礼を希望する方々に、キリスト教の概要や教理(カテケージス・カテキズム)などを教える教師のことです。

あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。

むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。

わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。

あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。

その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。

これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。

そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。

自分自身と教えとに気を配りなさい。

以上のことをしっかりと守りなさい。

そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。

(2テモテ4・13~16)

教皇フランシスコは、2021年に公布された自発教令「アンティクウム・ミニステリウム」の中で、信徒のカテキスタについてこのように書かれています。

受洗者一人ひとりの熱意を目覚めさせ、共同体の中で自らの使命を遂行するように召されているという自覚を再び燃え立たせるためには、実り豊かな形で現存し続ける聖霊の声に耳を傾けることが必要です

この教令は3年前に発布されたものの、いまだ正式な日本語訳が公開されていませんし、日本ではカテキスタの養成がまだ本格的に行われているとは言えないようです。

司祭の高齢化、新しい召命の少なさ、を見ても、わたしたち信徒がカテキスタとして養成されて研鑽を積むことは喫緊の課題です。

教会において様々な奉仕職を担っている信徒は、ある意味でカテキスタとも言えますが、自己流で務められるものでないことも事実です。

受洗者それぞれが受け取ったカリスマをもっと発揮するように、と教皇様はわたしたち信徒を鼓舞されています。

(教皇様のこの教令に関しては、福音宣教12月号でレナト・フィリピーニ神父様が詳しく書いておられます)

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-05/il-motu-proprio-antiquum-ministerium.html

神はわれわれに隠れているが、神がぼんやりしてよく見えない原因は、いわば神が暗中に隠れているというように、神自身にあるのではない。

その原因はわれわれ自身のうちにある。

すなわち、われわれの精神の洞察力が弱いために、いなむしろ精神力がにぶいために、われわれは神の光に近づくことができないのである。

(カルヴァン「テモテへの第一の手紙注解」より)

待降節は、神様の存在を一番感じることができる季節です。

待降節の始まりにあたり、今年もアドベントクランツを作りました。

また、ヨゼフ会、青年会と日曜学校の子どもたちが協力して、プレゼピオの台座を設置しました。

様々な立場で「カテキスタ」として働くわたしたちの、教会における「ミニストリー」は、こうした場面でも現れます。

毎週ミサに与るだけでなく、一人ひとりが共同体の中で思いを分かち合い、自分に与えられている神様からの光(カリスマ)を発揮できますように。

毎週灯されるロウソクの光の中に、少しづつ完成していくプレゼピオの飾りの中に、神様の光を感じ取り、待降節=今年の残りの日々を心豊かに過ごすことができますように。

ことば、沈黙

久留米教会の建物正面に、新しいステンドグラスが設置されました。

久留米市の市木のひとつである椿と、伝統工芸の久留米絣をモチーフにしたものです。

教皇フランシスコのお告げの祈りでのお言葉です。

沈黙と祈りを通してのみ、わたしたちは御父のみことばであるイエスに耳を傾け、空虚なことばやおしゃべりから自由になることができるだろう。

それは、キリスト教生活の本質的要素である。

声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である。

ならば、それが沈黙と大変関連していることがわかるだろう。

なぜならば、声は自分の内部で成熟したもの、聖霊の促しに耳を傾けることで得たものを表現するからである。

沈黙できないならば、意味ある言葉を話すのは難しいだろう。

それに対し、より注意深く沈黙すればするほど、言葉はより力あるものになる。

さあ、自問しよう。

自分の一日において、沈黙はどういう位置を占めているだろうか。

それは虚しい、あるいは重苦しい沈黙だろうか、それとも傾聴と祈りの空間、心を守る場所だろうか。

わたしの生活は節度を保ったものか、それとも無駄な物ごとであふれているのか。

わたしは父との二人暮らしですので、実際に家の中が静寂に包まれる時間があります。

小さなお子様のいるご家庭では難しいことですが、そうした静寂の中で沈黙し、じっくりと自分を見つめることも好きな過ごし方です。

パパ様のおっしゃる、「声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である」ということについて考えました。

最近は、人とのやり取りはもっぱらLINEで、というのが当たり前になっています。

わたしも、よほど緊急でなければ、友人との連絡はLINEばかりです。

もちろん、実際に会って顔をみて話をするのが、人と人とのコミュニケーションとしては理想です。

一方で、LINEに伝えたいことを書く際には、少し考えて、言葉を選びながら、できるだけ短く、と心がけることもできます。

現代社会においては、発することばもLINEに書いた文字も、それはわたしたちの「声」です。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の泉が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

心を守れ、という表現には、とても深いものを感じます。

心は、わたしたちの生活を支配する中核であり、心の動きによって身体全ての活動が促されるのです。

ひねくれたこと、曲がったことをことばや文字にして発すれば、相手だけではなく自分自身にもダメージがあります。

箴言の著者は、「主の言葉に耳を傾け、常に前を見つめ、歩みを強固にすることで、命の泉が湧き出る」と教えてくれています。

口数が多ければ罪を避けられない。

しかし、口を慎む者は賢い人。

(10・19)

人は、その口から出る言葉によって、善いものに満ち足りる。

(12・14)

慰めの言葉は命の木。

乱暴な言葉は魂の痛手。

(15・4)

言葉に心を留める人は喜びを見出す。

主により頼む人は幸い。

(16・20)

言葉を慎む者は知識ある人。

冷静な心を保つ者は理性ある者。

(17・27)

直接会って、適切なことばで会話ができない不安があるならば、黙って見守ることも時には必要かもしれません。

わたしはかなりズバッと相手に言うタイプなので、この格言を書いた紙をお財布に入れて持ち歩いていた時期があります。

Wisdom has two parts,having words to say and not saying it.

知恵には二つの面がある。

言うべきことを持つこと、それを言わないこと。

どこで見つけたものかは忘れましたが、今思えば、おそらく聖書から来ているのではないかと。

本当に大切だと思うことは、一度沈黙し、言うべきことを相手に伝えるかどうかを吟味し、できれば顔を見て伝えるように心がけています。

率直な戒めは、ひそかな愛に勝る。

友人の与える傷は真実なもの、敵の口づけは偽り。

(27・5〜6)

マタイ26・48にある、ユダのイエスへの口づけを想起させる箇所だ、と教わりました。

自分に対して友人がそうしてくれるように、わたしも、相手に伝えるべきだと思ったことは丁寧に対応するようにしているつもりです。

冒頭のパパ様のお話を、是非もう一度お読みください。

空虚なことばやおしゃべりに支配されないよう、沈黙の時間を大切にしたいものです。