カテゴリ:待降節

目覚めの季節

宮﨑神父様はお説教の中で、たびたびおっしゃっています。

「自分がいつ天に召されるかはだれにも分からない。

いつも、目を覚ましていなさい。」

神は最も普通の日常、毎日の生活の中に隠れておられるということを忘れないようにしよう。

神は日々の仕事の中に、偶然の出会いの中に、時には助けを必要とする人の中や、退屈な灰色の日々の中にもおられ、わたしたちを呼び、話しかけ、わたしたちがどのように行動すべきか促される。

この待降節、無気力を振り払い、眠気の中から目を覚そう。

意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか、自問しよう。

もし、今日、わたしたちが神の訪れに気づかないならば、終わりの時が来ても、準備できていないだろう。

だから、目覚めていよう。

教皇フランシスコ 11/27 正午の祈りでの説教より

先週、友人のお兄様が亡くなられたと連絡がありました。

まだ50歳でした。

家族と夕食を食べていて、突然倒れられたそうです。

持病があったわけではないそうなので、こどもたちと食事中に自分が天に召されることになるとは、夢にも思っていらっしゃらなかったでしょう。

ですが、葬儀でご家族からお話を聞いて、大変驚いたことがあります。

「会社の事務の専門的なことを、数か月前から奥さんに教えていた。

分与できる財産を、弟たちの名義に変える手続きも先月済ませていた。」

おそらく、死期が近いことを察してではなく、偶然のことなのだろうとは思います。

ですが、彼は「準備ができていた」のです。

目を覚ましていなさい。

いつもこの言葉とその教えを耳にし、理解しているはずのわたしたちは、「目を覚ます」ことの意味をしっかりと意識しておかなければなりません。

パパ様のお説教にあったとおり、「意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか」を自らに問い掛けてみましょう。

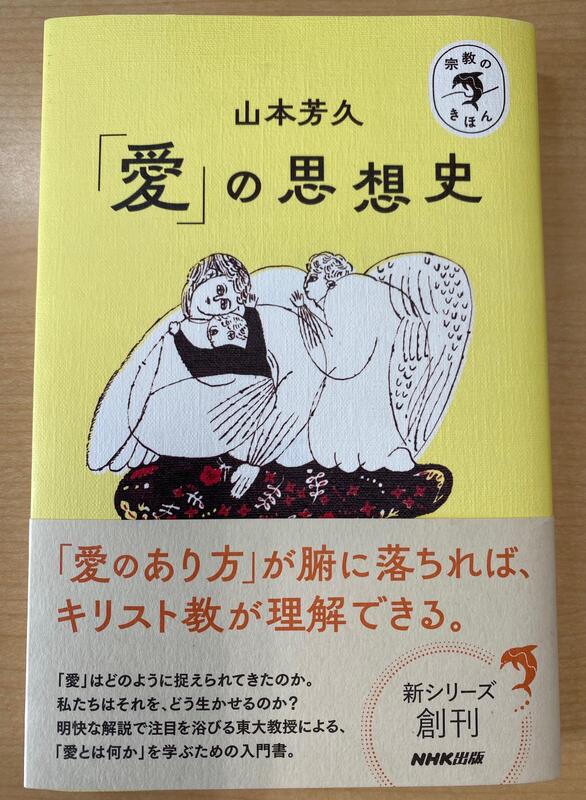

山本芳久さんの、「愛」の思想史という新刊を読みました。

山本さんの本はいつもわたしには難しく、途中で挫折してしまうこともあるのですが、この本は分かり易く、とてもお勧めです。

たくさんの学びがありましたが、特に心に残った箇所を抜粋しながらご紹介します。

「主はわたしの牧者。」で始まる、詩編23章についての下りです。

「愛」という言葉は一度も使われていませんが、この詩篇以上に鮮やかに神の愛とはどういうものかを表現した旧約聖書のテクストはほとんどないと言っても過言ではありません。

旧約聖書の中には、イスラエルの民の導き手である神のことを「牧者」として捉える箇所はいくつもあります。

ですが、「わたしの牧者」というような仕方で個人の内面的な神への信頼関係が描き出されている箇所は他にはほとんどありません。

単なる一般論ではなく、極めて親密な「わたし」と「神」との信頼関係が描き出されているのです。

「恵みと慈しみは生涯わたしに伴う」の「わたしに伴う」と訳されている部分は、原文のヘブライ語では「わたしを追いかける」と訳することができる単語になっています。

神の「恵みと慈しみ」の方が、わたしを見失わないように、わたしを追いかけてくるというわけです。

この詩篇に表現されているのは、「死の影の谷を歩む時」とか「敵」といった詩句に顕著なように、この世界が様々な危険に満ちた場所であることが痛切に自覚されたうえで、その危険や困難に正面から立ち向かう力を与える者として、牧者である神に対する信頼が歌い上げられているのです。

危険や困難に立ち向かう、病気や苦しみと向き合う、そうした場面に置かれたとしても「目覚めて」いることが大切です。

「意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか」

このパパ様のお言葉を、胸に刻み、今年の待降節の日々を大切に過ごしていこうと思います。

ベトナムコミュニティの力作が完成しました!!

待降節を創る

いよいよ今年の待降節が始まりました。

ミサの式次第が新しくなったこともあり、背筋が伸びるような、清々しい気分です。

待降節になると、今年を振り返ってやり残したことはないか、今年を誠実に生きたか、などを丁寧に想う気持ちが自然と湧き起こります。

もし心に引っかかった棘のようなものがあれば、降誕祭までにクリアにする。

いつも、そうやって新年を迎えることができるように取り組みます。

毎年、久留米教会では祭壇に大掛かりな馬小屋の飾り付けをしますが、コロナ前は日曜学校のこども達や青年会の若者たちが協力して取り組んでくれていました。

一昨年からは、ベトナムコミュニティのみんなが率先して手伝ってくれていましたが、今年は、神父様が全面的におまかせになり、かなり凝った設定になっているようです。

筑後地区には、300名ほどのベトナム人の若者たちが暮らしています。

留学生、技能実習生、中には資格をとって就職している人もいます。

みんな20代前半ですので、おかげで久留米教会は若いパワーで活気に満ちています。

これは、本当に素晴らしいお恵みです。

月に一度、ベトナム人の司祭を招いてベトナム語のミサがありますが、それでも毎週日曜日の日本語でのミサにも参列する、熱心な信仰を持ったベトナムコミュニティの若者たち。

彼ら、彼女たちに、「隣人愛」を抱くのはごく自然なことです。

ベネディクト16世の回勅「神の愛」には、こうあります。(18)

神への愛と隣人愛を切り離すことはできません。

それらはただ一つのおきてをなしています。

しかし、この二つの愛をともに生かしているのは神の愛です、

まず神がわたしたちを愛したからです。

重要なのは、無償で与えられる愛を自分のなかで経験することです。

そして、この愛は、本性的に、人に分け与えないでいることのできないものです。

愛は愛によって成長します。

愛は「神的」なものです。

愛は神から出て、わたしたちを神と結びつけるものだからです。

愛はわたしたちを神と結びつけながら、わたしたちを一つの「わたしたち」にします。

こうしてこの一つとされた「わたしたち」は、わたしたち人間の分裂を乗り越え、わたしたちを一致させます。

神様に愛されていること実感したら、無償で誰かにその愛を伝えたくなる。

そういう連鎖が起こるのが「神の愛」なのだ、とベネディクト16世はおっしゃいました。

来月発行の久留米教会の広報誌みこころレター、今回のテーマは「共同体の役割」としました。

コロナ禍にあって、本来の共同体活動が全面的にできるようになるにはもう少し時間がかかるでしょう。

それでも、例えばベトナムコミュニティの若者たちの献身的な行動は、わたしたちに無償の愛を与えてくれています。

わたしたちはとかく、「まだできない」と考えがちです。

「役に立ちたい」という 若者たちの愛が、わたしたち久留米教会共同体をひとつにしてくれている、毎週、そう感じています。

来週の完成が楽しみです!

人とのつながり

4本目のロウソクが灯されました。

この待降節の日々を心穏やかに過ごし、イエス様のご降誕をお祝いする心の準備は整いましたか?

.

「質の高い睡眠」が大切であるという話を聞きます。

よく眠れていますか?

目覚めは良いですか?

眠れないほど気になることはありますか?

仕事や家事でとても疲れた日、よく寝付けないことがあります。

反対に、何かを頑張れた!と思える疲れ果てた日に、秒で眠りに落ちる日もあります。

今週は、そんな風に眠りにつけた、精神的に充実した嬉しい忙しさの日々でした。

この2年近くの新しい生活の中で人とのつながりが希薄になってしまった気がしていましたが、そうではなかったと気づく出来事がありました。

神父様から依頼されて、3年に渡って支援をさせていただいている方がいます。

いくつかの問題と病気を抱えていて、入退院を繰り返し、生活はとてもすさんでいました。

治療と安定した生活、落ち着いた日常を送ってもらうことが目標でした。

そこにコロナの蔓延があり、しばらく実際に様子を見に行くことができず、ずっと気になっていました。

その方はしっかりとした信仰心をお持ちの方ですし、担当してもらっているソーシャルワーカーさんとは連絡を取り合っていましたので、心配はしていませんでした。

その方が、今まで頑なに拒否していたグループホームへの入所を自ら希望して、入所されることになり、生活の基盤がようやく固まった、との連絡があったのです。

そのこと自体はもちろんとても嬉しいニュースでしたが、それ以上に感激したのは、ソーシャルワーカーさんの言葉でした。

「この3年、神父様とMさんの粘り強い諦めない支援の姿を見て、とても勉強になりました。

諦めずに根気強く関われば、こんな日がくるんだ、と感慨深いです。

本当にありがとうございました。」

人生とは永遠の命に向かい自ら選択していく場です。

「自分のことだけ」という小さな選択は、つまらない人生につながり、慈善の業という選択を重ねるなら、実りある人生になります。

良くも悪くも選択によって人生が決まるのです。

神を選べば、神の愛を受け、隣人を愛すれば、真の幸せを見出せるのです。

(12/13 教皇フランシスコTwitter)

そして、そのソーシャルワーカーさんは、

「コロナ禍に読んだたくさんの本からも多くのことを学んだ。

出かけられず人と会えなかった日々も、たくさんのことを考える時間になったので、自分には無駄ではなかったと思っている。

次のステップに進んで、自分に出来ること、やりたいことにチャレンジしてみようと思う。」

こう話してくれました。

彼のような若い方のこうした意欲的な意思表示は、聞いていてワクワクしますし、清々しい気持ちになりました。

わたしは伏して眠り、また目を覚ます。

主が支えてくださるから。

(詩編3・6)

わたしはみ前で安らかに床に就き眠ります。

主よ、あなただけが、

わたしを安らかに眠らせてくださいます。

(詩編4・9)

立ち返って、落ち着いていることで、お前たちは救われ、

静かにして、信頼することのうちに、お前たちの力がある。

(イザヤ30・15)

すべての思い煩いを神に委ねなさい。

神があなた方を顧みてくださるからです。

(1ペトロ「5・7)

わたしの質の良い睡眠も安らかな日常も、神様への信頼から得られるものです。

支えられていること、落ち着いて信頼すること、すべてを委ねること。

時には忘れてしまいそうになるこれらのお恵み、こうした短い聖句を繰り返し読んでいつも反芻したいと思います。

教皇フランシスコは、「シノドス性」を深める呼びかけを続けておられます。

シノドス性とは、「相手と一緒に生きること」ということなのだそうです。

人間関係が希薄になり、人を安易に信じることが出来ないような世の中ですが、キリスト者として生きることは「神=相手」と一緒に日々を歩んでいくことなのだ、と今年はいくつもの出来事から痛感しています。

12/1バチカンでの一般謁見説教の中からの抜粋です。

手帳に書き留めておきたい、深いお言葉です。

神はわたしたちの世界を広げ、人生のある状況について、もっと広い、異なる視点から見つめさせてくださる。

多くの場合、自分が陥った状況に囚われていても、そこに隠されていた神の御摂理が次第に形をとり、苦しみの意味を照らしてくれるようになる。

わたしたちの人生は想像どおりにはいかないことが多い。

特に愛情関係においては、恋愛の段階から成熟した愛に移ることは努力を伴う。

愛するとは、相手や生活が自分の理想に一致することを要求するものではない。

愛するとは、むしろ与えられた人生に対し責任を負うことを自由に選択することである。

自覚をもってマリアを選んだヨセフは、わたしたちに大切なことを教えてくれる。

・・・・・・・・・・・・・・

エルサレム西郊外のエン・カレムにある訪問教会の正面壁画には、天使に導かれてエリザベトを訪問するマリア様の美しい絵が描かれていました。

人に共感すること

待降節第3主日は、薔薇色のロウソクが灯されます。

第1主日は預言の希望、第2は天使の平和、第3は羊飼いの喜びを表していて「喜びの主日」と呼ばれています。

いよいよクリスマスが間近になってきました。

今年は、他者との繋がりについてとても考えさせられた一年でした。

社会学者の宮台真司先生がインタビューでおっしゃっていた言葉。

(正確ではないと思いますが)

多様性は、「多様な人々がいることを認める」ということではなく、「他者に共感して寄り添う」ということ。

今年はオリンピックイヤーでした。

スケートボードの若い選手たちの活躍を覚えていらっしゃるでしょう。

わたしの大学生時代はスキー全盛期でしたので、スノーボーダーが登場した時はかなりの驚きとジェラシーのような感情が湧いたのを覚えています。

スノーボード、スケボー、サーフィンは「3S」と呼ばれています。

まずサーフィンがあって、街でできるスケボー、雪の上のスノボ。

3Sで重視されるのは、「独自性」「創造性」だと言われています。

誰もできない・しないことを、いかに自分らしくカッコよく決めるかを追求するスポーツです。

金メダル候補だった日本の女子選手が何度も転倒してしまった際、他の国内外の選手が駆け寄って彼女を肩車して讃えた姿は、これまでのオリンピックでは見たことの無い光景でした。

「速さ」「高さ」「強さ」といった数値で計れるものだけを競わない価値観、勝ち負けだけにこだわらない姿勢は、まさに現代的なスポーツだと言えるでしょう。

そのとき、イエスは人々に言われた。

「今の時代を何にたとえたらよいか。

広場に座って、ほかの者にこう呼びかけている子供たちに似ている。

『笛を吹いたのに、踊ってくれなかった。葬式の歌をうたったのに、悲しんでくれなかった。』

ヨハネが来て、食べも飲みもしないでいると、『あれは悪霊に取りつかれている』と言い、人の子が来て、飲み食いすると、『見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、その働きによって証明される。」

(マタイ11・16~19)

今の時代を何に例えたらいいでしょう。

マタイの文章は、現在にもそのまま当てはまると思いませんか?

テレビではいつも、誰かが誰かを批評しています。

自分を高め、仲間に寄り添う姿勢は、ある種の英才教育の賜物(知恵)なのかもしれません。

スケボーの選手に限ったことではないでしょうが、物心ついたときからその競技を始めた現代の若いアスリートたちは、この荒波の現代社会で成長する過程において、多様性を内包した価値観が自然と身に付いているのでしょう。

学校では成績の順位を競い、高学歴や有名企業への就職を目指すことをよしとされ、多様性という感性は存在していなかった時代に育ったわたしのような大人は持ち合わせていないものです。

新しすぎて、斬新すぎて、素直に受け入れられずにちょっと躊躇う。

イエス様の突然の登場は、当時同じような受け止めだったのではないかと考えました。

これまで良しとされてきた考え、習慣などのスタイルを、当時のまじめな人々が否定されたように感じたのも無理はありません。

まるで新しい価値観の若者が突然現れて、センセーションを巻き起こしたのです。

まさに、スケボーの堀米優斗選手のようです。

誰もやっていない新しい技を次々と生み出し、それまで、大人たちからは悪ガキの遊びの延長のようにしか見られていなかったスポーツで世界を席巻したのです。

これまで誰もしなかったこと、言わなかったことを次々と繰り広げるイエス様。

新しい伝え方・考え方に稲妻に打たれたように反応する人々。

本人は、特別に目立とうとしたわけではないのに、ひがみ、やっかみ、悪口を言う人々。

つまり、多様性という概念は、単語自体が目新しいだけであって、いつの時代にも存在していたのではないかと思ったのです。

「羊飼いへの告知」17世紀オランダの画家、アブラハム・ホンデイウスの作品

イエス様がお生まれになったとき、ルカでは最初に羊飼いたちに天使のお告げがあります。

み使いに天の大軍が加わって神を讃えるという、壮大な光景が繰り広げられます。

⭐︎それを聞いて急いで聖家族を探し当て、見たこと、幼子について告げられたことを人々に知らせに走った羊飼いたち。

⭐︎聞いたことを「不思議に思った」だけで、そのことに何ら意味を見出せなかった多くの人々。

⭐︎「これらのことをことごとく心に留め、思い巡らしていた」マリア様。

(ルカ2・8〜20)

もしもわたしがイエス様の時代に生きたユダヤ人であったとしたら、羊飼いのように素直に受け入れただろうか、と考えてみました。

現代のわたしたちが教わったこと、信じている教えは、弟子たちによって伝承され、長い年月をかけて先人たちがまとめ上げてきたものです。

そうした教えではなく、その時代に生きていたとして、イエス様の存在と教えを受け入れていただろうか。

当時の、虐げられ社会の片隅に追いやられていた人々に共感して寄り添ったイエス様のように行動することができていただろうか。

信のキリスト者であるということは、単に多様性を認める人ではなく、他者に共感して寄り添うことのできるイエス様に倣うように生きている人のことなのではないだろうか。

冒頭の宮台先生の言葉を聞いて、そう考えて過ごした一週間でした。

見えないものを信じる

2本目のロウソクが灯されました。

お寺の町に生まれ育った父は、お寺の役割を引き受け、毎朝お仏壇のお茶を新しくし、ロウソクを灯しお線香をあげ、手を合わせて朝の挨拶をしています。

お経をあげることまではしませんが、熱心な仏教徒と言えるでしょう。

毎朝その様子をみていて感じるのですが、父は「仏教」という宗教を信仰しているというよりも、「そこにいる存在」を信じている、という気がするのです。

「見えないけど信じること」、これはキリスト教に限ったことではありません。

わたしは、子どものころは空に神様がいると信じていたので、いつも空を見上げて話しかけていました。

いつも、何をしても神様に見られている、と思っていましたので、神様に褒められるようよい子でいよう、と思っていました。

旧約聖書で通常「信じる」と訳されている動詞は、本来は、

「誰かを、頼り信頼できる信実な者として認識する」

という深い意味を持つ単語なのだそうです。

わたしは神様を信じています=わたしは神を信頼して頼りにしています

といった意味になるでしょうか。

信じない人には聞こえない声を聞き、心の目が開かれ聖霊の働きが見える(感じる)ようになる。

信頼があるから、信じるのです。

主は言われる。 なおしばらくの時がたてば、レバノンは再び園となり、園は森林としても数えられる。

その日には、耳の聞こえない者が、書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ、見えるようになる。

苦しんでいた人々は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々は、イスラエルの聖なる方のゆえに喜び躍る。

(イザヤ29・17~19)

これは、牢に入れられていたヨハネがイエスの元に弟子を遣わし、「来るべき方」なのかを尋ねたときにイエスが答えた、イザヤがメシアのこととその業について述べている箇所です。

(マタイ11・2〜6)

「暗黒と闇」の中にあった人が、来るべき方の到来によって目と耳を開かれ、信じることによって見えるようになる・聞こえるようになる、ということです。

そのとき、イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、「ダビデの子よ、わたしたちを憐れんでください」と言いながらついて来た。

イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄って来たので、「わたしにできると信じるのか」と言われた。

二人は、「はい、主よ」と言った。

そこで、イエスが二人の目に触り、「あなたがたの信じているとおりになるように」と言われると、二人は目が見えるようになった。

(マタイ9・27~31)

この箇所は奇跡が描かれているというよりも、信頼して信じることによって心の目を開かれた人のことを喩えられているように思います。

人を信頼する、ということはそう簡単なことではないのかもしれません。

人に信頼され頼りにされる、ということの方がハードルは高く、努力してできることでもないでしょう。

信頼する人がいる。

頼りにしている人がいる。

これほど心強いことはありません。

自分のことだけ考え、自分一人と神様との関係だけ満たされていても、人生は豊かに前に進むわけではありません。

お互いが相手を頼りにし、自らも人に頼りにしてもらえる存在であるように生き、その指針として神様を信頼して頼りにする(信じる)ことが理想だと思います。

わたしは、父と二人暮らしですので、年を取ってはいますがなんでも器用にこなす父を頼りにしています。

親しく付き合っている友人は皆、わたしにない魅力や特技を持っていて、信頼しています。

姪や甥は、「何でも買ってくれる優しい叔母」(!!)としてわたしを頼りにしています。

どんなときも、必ずわたしを導いてくださっている神様を頼りに生きています。

あなたを導かれる方は、もはや隠れておられることなく、あなたの目は常に、あなたを導かれる方を見る。

あなたの耳は、背後から語られる言葉を聞く。

「これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行け」と。

(イザヤ30・20)

この1年半ほど、教会から遠のいてしまった信者さんも少なくありません。

やはり、週に一度顔を合わせて言葉を交わし、共にイエス様をいただくミサは素晴らしい時間だといつも思います。

暖かくなる頃には、班分けや人数制限なくミサに与れるようになりますように。

すべてを治められる神よ、信じる民の心を救い主の訪れに向けて整えさせてください。

あなたのひとり子イエスを希望と喜びのうちに迎えることができますように。

・・・・・・・・・・・・・・

毎月第一日曜日はベトナム語のミサです。

筑後地域のベトナム人コミュニティは大変大きく、日本での家族とも言える大切なものです。

わたしたち久留米教会にとっても、ベトナム人の青年たちは大事な家族であり、共同体に活気をもたらしてくれています。

「家庭年」である今、優しさと希望を感じさせてくれる彼・彼女たちとの交流も、教会に行く喜びとなっています。

人数制限がありますので、希望者全員がベトナム語のミサに参加できないのが申し訳ない気持ちです。

今年は、ベトナム人コミュニティの若者たちに飾り付けを任せました。