行事風景

わたしたちのタレント

清々しく、とても気持ちの良い空気の10月最初の朝でした。

先週の信徒集会には多くの皆さまのご出席、ありがとうございました。

久留米教会の様々な活動、資金の収支についてお伝えしました。

それぞれが、自分のタレントを活かして活動していることを、今回の集会のために準備を進める中で強く感じました。

教会委員の8人のメンバーはそれぞれ、典礼担当、行事担当、広報渉外担当、営繕担当、財務担当、フィリピンコミュニティ、ベトナムコミュニティの役割を担っています。

その他の各種活動として、ヨゼフ会、女性の会、青年会、日曜学校、正義と平和を考える会(ピース9)、社会福祉・ボランティアの会(フードドライブ)、主和(手話)の会、納骨堂維持管理、こうした方々が久留米教会共同体を支えています。

集会の資料はお御堂に備えておりますので、参加できなかった方はお持ち帰りください。

・・・・・・・・・・

今回の準備を進める中で、いくつかの大切な気づきが与えられました。

一番痛切に感じたのは、仲間に対する「愛」のような感情でした。

we need to retrive our passion and enthusiasm,reawaken our desire to commit ourselves to fraternity.

we need to once again risk loving our families and dare to love the weakest,and to rediscover in the Gospel the transforming grace that makes life beautiful.

私たちは情熱と熱意を取り戻し、友愛に専念したいという願望を呼び覚ます必要があります。

私たちはもう一度家族を愛しなおし、最も弱い人々をあえて愛し、人生を美しくする変革の恵みを福音の中に再発見する必要があります。

昨年秋から共に活動している、委員のメンバーへの友愛を感じた日々でした。

そして同時に、様々な面で教会を支えている方々の熱意とタレントに、改めて畏敬の念を抱きました。

資料を準備する中で、失敗、反省、感謝、感動といったものをともなったストーリーがありました。

おおげさに聞こえるかもしれませんが、日々の小さな学びを見逃さずに、前に進むことができたのです。

わたしに与えられているタレントについて、反芻した時間でもありました。

こうして、人をサポートすることが好きです。

リーダーシップを発揮して先頭を行く、のは本当に苦手です。

周囲の人がスムースに自分のタレントを発揮されるよう、お手伝いをするのが好きです。

これが、わたしに与えられているタレントだと思っています。

1日の聖書朗読は、まさに今のわたしの気持ちを表現したものでした。

もし、キリストに結ばれていることによって、それがあなた方にとって励ましとなり、また、神に愛されていることが慰めとなり、あなた方に、霊による交わりがあり、人に対する思いやりの心があるなら、どうか、互いに同じ思いを抱き、同じ愛をもち、心を合わせ、思いを一つにして、わたしを喜びで満たしてください。

対抗意識をもったり、見栄を張ったりせず、へりくだって、互いに相手を、自分より優れたものと思いなさい。

各々、自分のことだけでなく、他人のことにも目を向けなさい。

(フィリピ2・1〜4)

時々見失いそうになります。

いつも、できるだけ「へりくだる者」でありたいと思います。

自分の罪をいつも素直に認め、神様の前にへりくだり、救いとお導きを願う、そういう生き方に努めて行きます。

・・・・・・・・・

吉村 妃鞠(よしむら ひまり)ちゃん、ご存じでしょうか。

ひまりちゃんは2011年生まれ、世界中でオーケストラと共演している小学6年生のバイオリニストです。

五嶋 龍さんと同じように、文武両道の天才音楽家です。

4歳で漢字検定9級に合格し、7歳で英検3級と空手7級、アメリカ名門カーティス音楽院に最年少(当時10歳)で合格し大学に進学しています。

演奏のすばらしさはもちろん、彼女の発するコメントにも感激します。

バイオリンの次に読書が好きだそうで、チャイコフスキーの伝記を読み、「すごい苦しい人生だったけど、協奏曲はスイスのテンポで書かれているのですごい美しい感じ。生涯を知っているとより表現できる」と答えています。

12歳です。

彼女ほどのタレントが与えられる、開花するのは稀なことですが、音楽やスポーツの分野でタレントを発揮している人を見るといつも思います。

与えられたタレントに気づくか。

タレントを開花させるために努力を惜しまないか。

タレントは誰にでも必ず与えられています。

そこに自分が生かされている意味を見出すことができれば、人生はより豊かになるような気がします。

人としての成長

気持ちの良い秋の朝のごミサに与り、今週も良い一週間になりそうな気がしています。

とっても素敵な映画を観ました。

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(Guillermo del Toro's Pinocchio)は、2022年のアメリカ合衆国のファンタジー映画です。

第80回ゴールデングローブ賞ではアニメ映画賞を、第95回アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞しています。

物語の舞台はムッソリーニが支配するファシズム時代のイタリア。

「市民が従順な操り人形として生きる世界」にピノッキオが生まれますが、ピノッキオは大人たちとは異なり自由奔放に振る舞います。

行儀の良かった息子カルロの代わりを求めるゼペットと自由奔放なピノッキオ

ムッソリーニや死の精霊といった相手に対しても、規則や権威に服従しないピノッキオ

キリギリスのセバスチャンは、木の精霊から「ピノッキオの良心として成長を手助けすれば、一つだけ願いを叶える」と告げられ、提案を受け入れます。

なんだって叶えられるのに、セバスチャンが最後に頼んだ願いは、、、。

わたしたちは、どういう時に成長するでしょうか。

楽しい、嬉しい経験から得るものもありますが、やはり、失敗や苦い経験から学び、それを素直に反省して受け入れることによって成長するものだと思います。

今の時代の人々を何に喩えようか。

何に似ているのだろうか。

それは広場に座り、互いに呼びかけ合う子供に似ている。

『ぼくらが笛を吹いたのに、君たちは踊ってくれなかった。

弔いの歌を歌ったのに、泣いてくれなかった。』

というのは、洗礼者ヨハネが来て、パンも食べず、ぶどう酒も飲まないと、あなた方は『あれは悪霊に憑かれている』と言う。

また人の子が来て食べたり飲んだりすると、『見よ、あれは大食漢、大酒飲みで、徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、知恵のすべての子らによって証明される。

(ルカ7・31~35)

「笛吹けど踊らず」ということわざは、ここから来ているのだそうです。

あれこれと手を尽くして準備をしても、それに応じようとする人がいない、という意味です。

サラメシ出演でも有名になった大西司祭が、インスタの投稿にこう書いていらっしゃいました。

「その場所に人はいるか、選曲は間違っていないか、いまそのタイミングか。

どうして人々が踊ってくれなかったか。

おそらくそれには理由がある。

僕たちの日常も同じ。

誰かになにかを伝えたい時、相手の態度を嘆くのではなく、こちらの伝え方を改めたい。」

おっしゃる通りだと、心にしっかりと受け止めました。

成長は自分で公言することではなく、他者が感じてくれなければただの勘違いになりそうですが、母が亡くなってこの12年、我ながらよく頑張ってきたものだ、と思っています。

ですが、常々わたしは「自分は頑張っている」と自認しすぎる傾向があり、相手のリアクションがこちらの予想に反する場合に過剰に反応してしまいます。

大西司祭のおっしゃるように、相手の態度を非難することは解決にはならないとわかっていたのですが、先日、ある方からこう言われてハッとしました。

「もう少し頼み上手になってくれたら、あなたがもっと輝くような気がします。」

なんて素敵な注意の仕方だろう、、、と感激したのです。

その方に強い口調で「どうしてわかってくれないの!?」と言ってしまったわたしを、こう諭してくださったのです。

ゼペットおじいさんもキリギリスのセバスチャンも、ピノッキオの成長を見守っているようでいて、自分たちも大きく成長していきます。

お互いが高め合える関係性は、人が成長していく上で最も素晴らしいものですね。

・・・・・・・・・・・・・・・

18日に、筑後地区の6つの教会のレクレーション大会が開催されました。

二日市、小郡、久留米、今村、本郷、大牟田の司祭と信徒、総勢160名の参加による4年ぶりの集まりでした。

(私服だと、神父様方の様子が全く違って、それぞれの個性も出ていて、それも面白い。

宮﨑神父様はやっぱり学校シューズだし、まじめな大牟田のT神父様は暑いのに司祭の襟のカラーを付けたシャツにチノパンだったし、二日市のT神父様はいつだってスポーツウェアだし!)

参加者全員でのレクリエーション、子どもたちだけのアクティビティ、敬老のお祝いなどがあり、まだ残暑の厳しい日でしたが、大盛り上がりの会となりました。

ご準備された宣教司牧評議会の皆さまには、本当に心から感謝です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

連帯の気持ち

自宅から高校まで、バス電車バスを乗り継いで90分かかりました。

元より、読書家の母の影響で本を読むことは好きでしたが、この90分をいかに有効に使うかは、当時のわたしには大切な問題でした。

電車の中では、とにかく本を読むか英単語を覚えるか!

そんな中で、初めて買ったカトリックの本は森 一弘名誉司教の著書でした。

当時は洗礼を受けることに興味を持っていたわけではなく、担任だったシスターがとても魅力的な人だったこと、毎週月曜にある司祭による集会で、信者だけがステージにあがってご聖体をいただいていたことへの憧れがあったこと、から、カトリック関係の本をたくさん読んだ記憶があります。

先日帰天されたというニュースに、とても寂しさを感じています。

神様の横で、安らかにお過ごしください。

・・・・・・・・・・・・

この動画をご存じでしょうか。(↓動画のスクリーンショット)

これは癌で闘病中のお客さんが、抗がん剤で抜ける髪をあらかじめ剃るために来店し、落ち込んでいる彼女に連帯の気持ちを表そうと、担当した美容師さんだけでなく、その場にいた他の美容師さんもみんな、自分の頭を剃ったのです。

Barber shaves his head in solidarity with his client fighting cancer and then his friends do the same.

皆さん、 あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。

キリストに根を下ろして造り上げられ、教えられたとおりの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。

人間の言い伝えにすぎない哲学、つまり、むなしいだまし事によって人のとりこにされないように気をつけなさい。

それは、世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。

キリストの内には、満ちあふれる神性が、余すところなく、見える形をとって宿っており、あなたがたは、キリストにおいて満たされているのです。

(コロサイ2・6~)

失敗をしてしまい、ちょっと落ち込んだ日々を過ごしました。

友人たちが、わたしに連帯の気持ちを表してくれたのにもかかわらず、何日も引きずってしまいました。

そんな中この箇所を読んで、わたしがいかに「世を支配する霊に従って」いたかを思い知らされた気がしました。

あなた方も、霊の賜物を熱心に求めているからには、教会を造りあげるために、賜物を豊かにいただくように努めなさい。

(1コリント14・12)

そのとき、イエスは使徒たちに言われた。

「悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない。木は、それぞれ、その結ぶ実によって分かる。茨からいちじくは採れないし、野ばらからぶどうは集められない。善い人は良いものを入れた心の倉から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた倉から悪いものを出す。人の口は、心からあふれ出ることを語るのである。」

(ルカ6・43~)

隣人から受けた不正を赦せ。

そうすれば、願い求めるとき、お前の罪は赦される。

人が互いに怒りを抱き合っていながら、どうして主からいやしを期待できようか。

自分と同じ人間に憐れみをかけずにいて、どうして自分の罪の赦しを願いえようか。

弱い人間にすぎない者が、憤りを抱き続けるならば、いったいだれが彼の罪を赦すことができようか。

(シラ28・1~5)

今週の聖書朗読も、素晴らしい教えがちりばめられていました。

先日、友人がこう言っていました。

「日曜日のミサで読む聖書の箇所は前から決まっているはずなのに、『今の自分へのメッセージ?!』と思うことが多くあり、心にビンビン響く時がある。

誰を通して神様が自分たちに伝えてくるのか分からないけど、常に心を開いておかなければ気づかないのかもしれない。」

あなた方が、すべての善い行いを通して実を結び、神を深く知ることによって大きく成長しますように。

そして、あなた方が神の栄光に伴うあらゆる力をもって強められ、いかなる場合にも忍耐強く寛大でありますように。

(コロサイ1・10~11)

来週24日の日曜日のミサのあと、信徒集会を開催します。

活動報告、今後の予定、昨年度の決算報告、今年度の予算計画について、信徒の皆さまと共有したいと考えています。

集会では、委員会活動以外にも、いろいろな活動をされている皆さまのご紹介もしますが、やり取りをしていてとても感激したことがあります。

「久留米教会が好きなので、少しでも役に立ちたいと思っている」という言葉が何度も聞かれたのです。

キリストに根を下ろして造り上げられるわたしたち信徒は、だれもが教会共同体の役に立つことが出来ます。

久留米教会は昨年秋に委員会(役員)メンバーが交代し、それまで永年いろいろな役割を担ってこられた先輩方にご指導いただきながら、この1年、若い(?!)わたしたちなりに、丁寧に一生懸命努めてきました。

そして、集会で皆さまにお伝えしたいことを、丁寧に準備してきました。

久留米教会をわたしたちの共同体として維持していくために大切なことのひとつが、お金の管理の問題です。

どのようにお金が使われたのか、これから何に使おうとしているのか。

是非皆さまに知っておいていただきたいと思っています。

何のために集会を開いてまでお伝えするのか。

久留米教会の連帯、一致の一助になると考えているからです。

ご参加をよろしくお願いいたします。

女性らしく

ようやく、気持ちの良い秋が久留米にも訪れました。

ベツレヘム、エフラタ、ユダの氏族の中で、最も小さな者よ、わたしたちのために、お前の中からイスラエルの統治者となる者が出る。

その起こりは、永遠の昔からのもの。

それ故、主は、身籠った女が子を産む時まで、彼らを敵の手に委ねる。

そして残りの兄弟たちは、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。

統治者は立ち、主の力と自分の神、主の名の威厳をもって牧する。

彼らは平穏に住まう。

今や、彼の威力は地の果てまで及ぶからだ。

彼こそ平和をもたらす者。

(ミカ5・1~4)

9月8日は聖マリアの誕生の祝日でした。

カトリック信者であるわたしたちは、マリア様を崇拝することは普通のことであり、「理想の女性として」「理想の母親像として」尊敬している、ということを特別にではなく、当たり前のこととして受け止めています。

「男らしさ」「女らしさ」という表現の仕方は、現代的にはアウトだとされる場面が多く、ちょっと戸惑ってしまうことがあります。

今年はスポーツのワールドカップ当たり年ですが、先日、ラグビー日本代表の稲垣啓太選手がインタビューでこう言っていらっしゃいました。

「日本中のラグビーファンが応援して期待してくれているのを感じる。

男としてはその期待に応えたい。」

わたしは、「かっこいい〜!!」と思いましたが、男らしく、女らしく、と発言することはどんな場面であれ現代では禁句のようにになっている感じがちょっとヤです、、、。

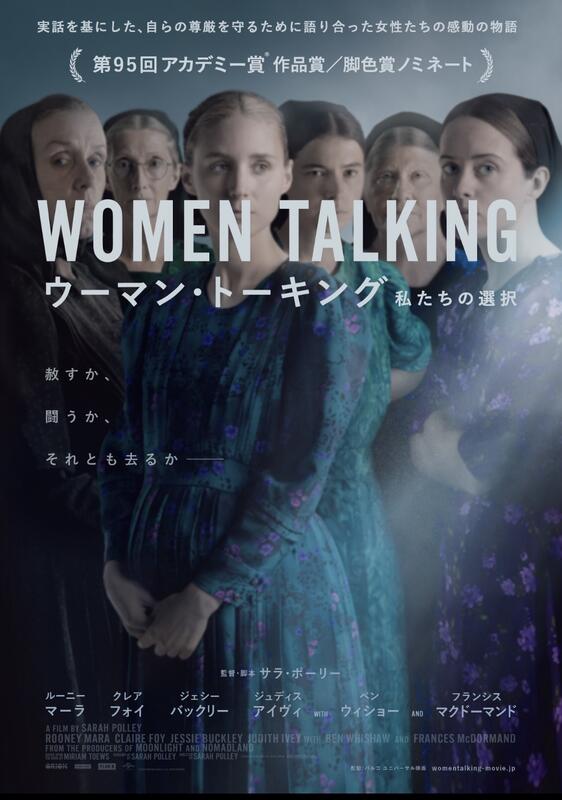

『ウーマン・トーキング』を観ました。

この映画は、ある新興プロテスタントの女性たちが、自分たちの意思で、自分たちの女性としての生き方を模索していくお話です。

実際に2000年台初頭にボリビアで起こった事件を元に描かれています。

この村(コミュニティ全体がこの新興宗教の信者)では、女性は家事全般を担い、男性の世話をするため、男性の性欲を満たすため、子供を産むために存在しているかのような扱いを受けています。

若い娘たちが次々とそうした男性の欲求の犠牲となっていく中、母親たち、娘たちが、自分たちの生き方を自分たちで決めるための話し合いを続けるのです。

罪を赦さなければ天国へ行けない、そう教えられてきた彼女たちは、対話を続けながら葛藤します。

イエス様の教えとして心に刻まれたことと現実とのギャップに、もがき苦しみます。

対話がヒートアップして紛糾すると、 誦じた聖書の言葉を祈りとして唱え、聖歌を歌うのです。

特に印象に残っているのが、以下のフィリピの教会への手紙を唱えるシーンでした。

わたしは、こう祈っています。

神への深い知識と、研ぎ澄まされた感覚を身につけることによって、あなた方の愛がますますいっそう豊かになり、大切なことを識別できるようになりますように。

キリストの日に備えて、あなた方が純粋で、非難されるところのない者となり、イエス・キリストによってもたらされる義の実を豊かに結んで、神の栄光を讃えることになりますように。

(フィリピ1・9~11)

彼女たちは本当に純粋に、心から丁寧に信仰を守ろうとしています。

決して「面白い映画」ではありませんが、女性として生きていくために、女性らしく対話を尽くし、自分たちの未来を自らの意思で決定する彼女たちの姿には感動しかありません。

架空の話ではない、実際につい最近起きたことです。

「自分なりに女性らしく生きたい」と願い考えることは、いつの時代であれ決して間違ったことではないとわたしは考えます。

先輩方のお祝い

10日は、先輩方のご健康を祝福するミサと、ささやかなお祝いの場が設けられました。

64名のご参加があり、癒しの秘蹟が神父様から与えられました。

最高齢は91歳の方で、久しぶりにミサに来られた方も数名いらっしゃいました。

息子嫁と揃って参加された方、ご夫婦で参加された方、中には、老人ホームに入居されていて、この日のために体調を整えて久しぶりに教会に来た、と言う方も!

お手伝いをさせてもらったわたしたちも、とても素敵な時間を過ごすことができました。

この紙でできた十字架は、お一人の信徒の方の手作りです。

心のこもった、素敵な贈り物になりました。

ある方がおっしゃった言葉が印象的な、とても盛り上がった楽しいお祝いの会でした。

「亡くなった主人が言っていました。

教会は楽しいところ。祈るばかりのところじゃないよ!」

先輩方のご健康と穏やかな日々を、心からお祈りいたします。

神様への文句

空はすっかり秋です。

猛暑日も、きっとこの日曜日が最後でしょう。(希望)

今週は、ちょっと痛いお話しを。

事故や病気で手足を切断、もしくは神経を損傷して感覚を失った人が、以前と変わらず存在するかのように感じている手足を「幻肢」と呼びます。

そして、幻肢を経験している方の約5〜8割は「幻肢が痛い」ことに悩まされています。

この痛みが「幻肢痛」と呼ばれるものです。

幻肢痛は、無いはずの手足が刃物で裂かれるような、電気が走るような、しみるような、痙攣するような、こむら返りするような、ねじれるような、など、感じる(幻の)痛みは様々です。

わたしは、20歳で右足を離断しました。

つまり、20年間は脳が右足のことを記憶していたのです。

幻肢痛は、この「脳の記憶」が消えないために起こると考えられていますので、治療法はないと聞いていました。

術後数日はこの痛みに悩まされた記憶がありますが、わたしのようにスパッと諦めがついた人は、あまり長い期間痛みは続かないようです。

ところが、今頃になってこの痛みが襲いかかり、眠れない夜を過ごしたのです。

幻の痛みであるとはいえ、雷に打たれたような(打たれた経験はありませんが・・・)、のたうち回るほどの痛みでした。

わたしの神よ、わたしの神よ、

なぜ、わたしを見捨てられたのですか。

なぜ、あなたは遠く離れてわたしを助けようとせず、叫び声を聞こうとされないのですか。

わたしの神よ、昼、わたしが叫んでも、あなたは答えられません。

夜、叫んでも、心の憩いが得られません。

(詩編22・2〜3)

大袈裟ではなく、本当にこのような心境でした。

願う時も、祈る時も、感謝する時も、文句を言う時も、やはり相手は神様なのです。

わたしの神、主よ、わたしが救いを求めたとき、あなたはわたしを癒してくださいました。

主よ、あなたはわたしの魂を陰府から引き上げてくださいました。

わたしが穴に落ちかかったとき、命を新たにしてくださいました。

主の怒りはほんの一瞬、その厚意は一生。

夜は嘆きに包まれ、朝は喜びに明ける。

(詩編29・3〜6)

主はわたしの求めに応えて、あらゆる恐れから助けてくださった。

主を仰ぎ見る者は輝き、恥じて顔を赤らめることはない。

主は哀れな者が叫び求めたとき、耳を傾け、あらゆる悩みから救われた。

主を畏れる者の周りには、み使いが陣を敷き、彼らを助け出す。

(詩編34・5〜8)

以前、『詩編で祈る』という小さな本をいただきました。

それ以来、辛いことがあったり、心が落ち着かなくなると、詩編を開く習慣ができました。

幻肢痛が起きた初日は、聖書を開く余裕はありませんでした。

2日目の夜、どうにか心の平安を得たくて、詩編を読みました。

もちろん、全く頭に入ってきませんでしたが。

ダメ元で病院に行き、主治医に相談したところ、なんと!今は緩和するお薬があったのです。

医学の進歩はすごいですね!

あまりに神様に文句を言ったので、「まぁそう言わずに、病院に行ってみなさい」と言われた気がしました。

子よ、主のもとで仕えたいのであれば、お前の心を試練に備えよ。

心を正し、耐え忍び、艱難の時に慌てふためくな。

主に寄りすがって離れるな。

身に降りかかるすべてのことを甘んじて受けよ。

主に寄り頼め。

主はお前を助けてくださるだろう。

お前の道をまっすぐにし、主に希望せよ。

主を畏れる人々よ、主の慈しみを待ち望め。

道をそれるな。倒れるかもしれないから。

主を畏れる人々よ、主に信頼せよ。

お前たちの報いは、失われることはない。

(シラ書2・1〜8)

シラ書2章のタイトルは、『試練についての心得』となっています。

ちょっと痛かったくらいで大袈裟な、という気が自分でもしますが、わたしなりに色々な艱難を経験して生きてきましたので、そのような時に「聞きたかったのはこれ!」と言う聖書の言葉に出会うのは、至福の時です。

こうした時、いつも思うのです。

世の中には、悩みや痛みを抱えている人がたくさんいるのだ、と。

3日のお説教で宮﨑神父様がおっしゃったことは、まさに今のわたしが求めていたものでした。

「自分の苦しみの時に、イエス様の御受難を重ねてみてください。

宗教が重んじられない今の時代だからこそ、より一層しっかりと自分の信仰を生きなければならないのです。」

皆さんは、どういう時に聖書を開きますか?

友人は、こうしてわたしがここに紹介する聖句をきっかけに、その箇所を読むようになった、と言ってくれました。

以前も書きましたが、「無人島に何か持って行けるとしたら?」と聞かれたら、わたしは迷わず「聖書とワイン」と答えます。

キリスト「教」

先週は、秋はそこまで来ているように感じたのに、猛暑再来!

この夏はあまり読書ができていなかったので、この秋はたくさん読もうと思っています。

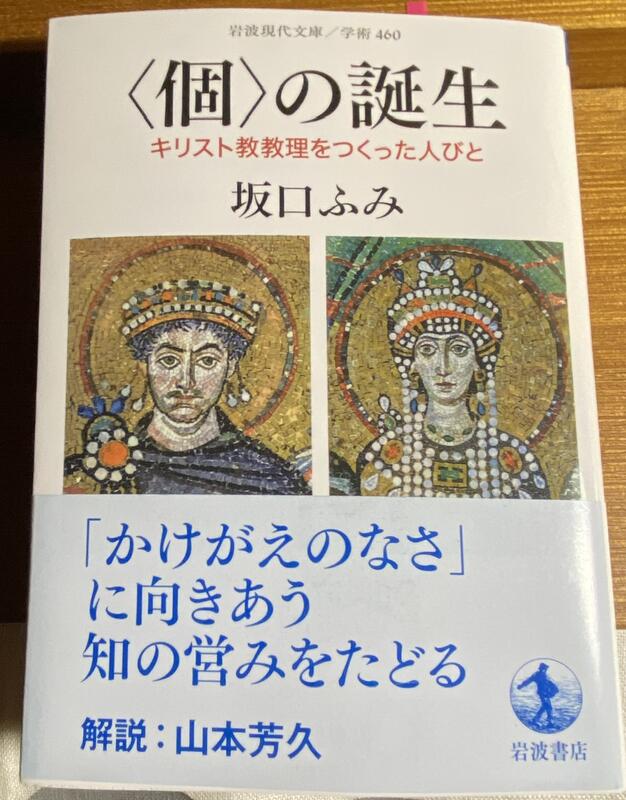

今日は、春に買ったのに眠らせていて、ようやく読み進めている、この本をご紹介します。

坂口ふみさんは、1933年生まれ(現在90歳)の宗教・哲学研究者でいらっしゃいます。

この本は、1996年の著作ですが、今年になって岩波現代文庫から再出版されたものです。

彼女のことは存じ上げなかったのですが、タイトルと解説が山本芳久さんだということに惹かれて買ってみました。

とても面白いのです!

難しい内容でもありますが、彼女のエッセイのような始まりで、引き込まれていくうちに難解なテーマが分かり易く解きほぐされていく、という構成です。

山本さんの解説には、「キリスト教教理という特殊なテーマを取り扱った書物で、この書物ほど多くの読者の関心を呼び起こし、キリスト教の信仰の有無を超えて広く読み継がれてきた書物は他にないと言っても過言ではない」、「本書を類書のない名著としているのは、よい意味でのエッセイ的な筆致である」とありました。

以前、「なぜパウロはローマに宣教に行ったのか」と、聖書の師匠に質問した話を書いたことがあります。

この本には、「なぜローマでキリスト教が確立されていったのか」という、これまたわたしの疑問だったことが解き明かされています。

まず、イエス様は「隣人愛」について単純なことばで語ったということ、これが始まりであるということ。

「隣人」とは何だろう。

そこには何の条件もない。

あらゆる属性、地位、身分、能力、等の区別は捨象されている。

おそらく、目がみえること、耳が聞こえること、四肢が揃っていること、また、伝統的に人間の本質だとされている理性さえも、それがもし単なる論議や計測の能力ならば、条件とはされていない。

隣人の唯一の条件は、私に近いということ、私が関わるということである。

唯一そこで現実的で重要なのは、その関わり、愛と規定された関わりである。

(本文より抜粋)

イエス様は、隣人への愛を説き、あるがままの人間の愛について教えられました。

そしてそれが、キリストの教えとして、また、「仲介者キリスト」「贖罪者キリスト」「神人キリスト」というかたちで表現し、現代のものの考え方の基礎を作ったのは歴史の成せる業なのだ、と坂口さんは書いておられます。

イエス様には当然、こんな考え方はなかったのだ、と。

『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ』

『隣人をあなた自身のように愛せよ』

この二つの掟よりも大切な掟はない。

(マルコ12・30〜31)

キリストの教えが、キリスト「教」として確立されたのには、歴史の必然がありました。

*何人かの天才的な人々が、決定的な方向づけを与えたこと。

*古代の理想に反旗をひるがえす、世界に対する新しい基本的態度を表したのがイエスの教えだったこと。

*ヨーロッパとアラブを併せた、文明世界全体の様相を呈した末期のローマ帝国にとって、帝国統一の組織造りためにキリスト教は利用価値があったこと。

この宗教はもともと自然宗教と違って、宣教によって伝播する宗教であったから、人的組織を頼りとするところが大きい。

この(ローマ帝国末期までの)300年の間に階層、行政、地域、税制などの秩序をある程度備えた、一つの共和制国家であった。

聖職者と俗人の区別と、聖職者による俗人の統制法、そして聖職者の職掌と階層は精密の度を増していた。

政治家コンスタンチヌスが、これに着目したとしても意外ではない。

しかし、皇帝がキリスト教に価値を認めたのに数倍して、教会の方が、コンスタンチヌスに利用価値を認めたことはいうに及ばないことである。

(本文より抜粋)

つまり、ウィンウィンの関係による、いわゆる「オトナの事情」があったというのです。

わたしたちが日常において信仰生活を送るにあたり、こうした事情は直接には関係のないことかもしれません。

ですが、日本の天皇制が脈々と紀元前660年の神武天皇即位から守り続けられているということを、日本人として誇らしく知っておく必要があるように、わたしたちキリスト者は、キリストの教えがキリスト「教」として2000年以上も続くことになった根っこの部分について、知っておいた方が良いのではないかと考えます。

この本からは、まだまだたくさんのことを学べると思いますので、追って皆様にそのアウトプットをお伝えしたいと思います。

来週には、また、秋の足音を感じることができますように。

考えるちから

日中は35℃を超える日もありますが、朝晩の風、空気が少しずつ変わってきているのを感じます。

.

このお盆休みに、姪の大学選びについて一緒に考えていて、色々な驚きと発見がありました。

わたしが大学を選んだ時は、もちろん実際に見学にも行きましたが、「偏差値」と「就職に有利か」だけがポイントだった記憶があります。

歴史や考古学に興味があったわたしが史学科を選んで先生に相談したら、「史学科に行っても学校の先生にしかなれないよ」と言われ、無難な経済学科を選択したのです。

「リベラルアーツ」という学問をご存知でしょうか。

現代社会のさまざまな問題に立ち向かうための「総合力」を養う教育のことです。

単に知識を身につけるだけでなく、実践的な知性や創造力を養うための学問です。

リベラルアーツの起源は、古代ギリシャ・ローマ時代の「自由七科(じゆうしちか)」にあります。

自由七科とは、「文法」「弁証」「修辞」「算術」「幾何」「天文」「音楽」の7つを指します。

当時、リベラルアーツは、人間が自由に生きていくため、束縛から解放されるための素養とされていました。

時代の変化によって、近年日本でもリベラルアーツ教育が注目され、大学教育で取り入れられています。

学部・科目横断的に幅広い分野を学び、問題発見・課題解決型の実践的な学習スタイルが採用されているのが特徴です。

テクノロジーの発展やグローバル化によって複雑化する社会における「答えのない難問」を解決するには、幅広い知識を持ち、さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考が必要とされています。

時々ご紹介する随筆家の若松英輔さんは、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授でもいらっしゃいました。

富が人生において望ましい宝であるなら、どんなことにも万能な知恵に勝る富があるだろうか。

賢慮がものを作り出すとすれば、万物の中で、知恵に勝る作り手がいるだろうか。

人がもし義を愛するなら、知恵の働きの実りこそ徳である。

知恵は節制と賢明、正義と剛毅を教える。

人生において、これらよりも人に益するものはない。

また、もし人が広い体験を得ようと望むなら、知恵こそが昔を知り、未来を推し量り、言葉のあやを悟り、謎を解き、徴と不思議、季節と時代の移り変わりを予見する。

(知恵の書8・5〜8)

知恵の書は、ユダヤ教、プロテスタントでは聖書と認められていません。

しかし、道徳生活においての考察がわかりやすく書かれたこの書物は、現代のわたしたちにも色褪せることなく、自ら考えるちからを「知恵」によって養う必要性を説いていると考えます。

「知恵」すなわち、わたしたちが神様から生まれながらに授けられた能力は、生かすも殺すもわたしたち次第です。

わたしのように勉強=暗記力が求められた時代の学び方では、リベラルアーツという実践的な知性や創造力を養うことはできません。

ハワイで起きた山火事では、住民に危険を知らせる警報サイレンを作動させなかったことが被害の拡大を招いた、と問題になっているようです。

サイレンが「津波用」だったから、という理由のようですが、「もしもサイレンが鳴っていたら」という議論には、双方の言い分に違和感を覚えました。

サイレンが鳴っていたら、火の手のある山の方に避難することになり、さらに被害者が増えていた。

サイレンが鳴っていたら、もっと早く危険を察知することができ、被害は抑えられたはず。

事後になって「もしも」と争うことは、本来神からわたしたちに与えられた考えるちからを養う妨げにしかならないように思うのです。

20日のミサの福音書朗読は、マタイ15章のカナンの女のエピソードでした。

わたしは、彼女が大好きです。

賢く、熱意を持った、立派な信仰の持ち主であり、パレスチナの先住民といういわゆる『異邦人』の彼女は、弟子たちだけでなくイエス様からも冷たくあしらわれます。

イスラエル民族の救いのために遣わされていると自負していたイエス様は、乞い願う彼女にこう言い放ちます。

わたしはイスラエルの家の失われた羊のためにしか遣わされていない。

(マタイ15・24)

まず子供たちに満腹するまで食べさせよう。

子供たちのパンを取って子犬に投げ与えるのはよくないことだ。

(マルコ7・27)

並行箇所であるマルコに書かれたこの言い方は、ちょっと冷たすぎると思いませんか?

子供たち=ユダヤ人、子犬=異邦人を指しています。

主よ、ごもっともです。

でも、食卓の下にいる子犬も、子供たちのパン屑を食べます。

(マルコ7・28)

あっぱれ!と言いたくなる彼女の名回答です。

彼女には、立派な信仰だけではなく、考えるちからが備わっていたのだと感じます。

宮﨑神父様は、この箇所についてお説教でおっしゃいました。

「苦しい時の神頼み、という人も多いが、この話では、彼女の日頃からの信仰の姿をイエス様が見抜かれたのだ。」

さまざまな角度から物事を考えられる柔軟な思考を磨き、自分がどうすべきかを考えるちからを養い、賢い信仰を生きたいものです。

誠実に向き合う

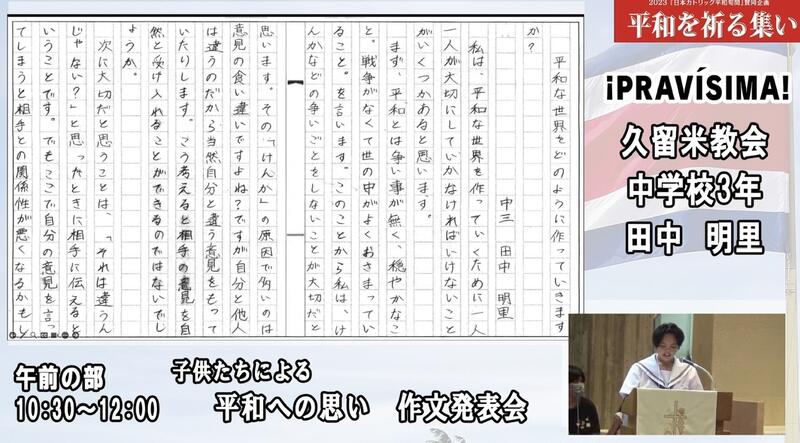

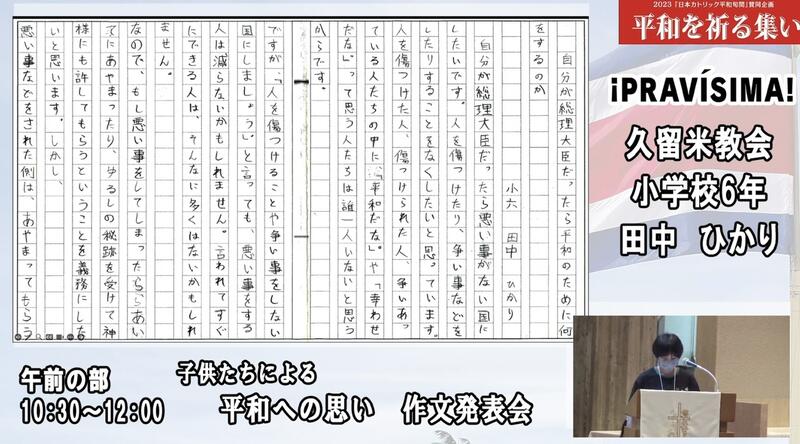

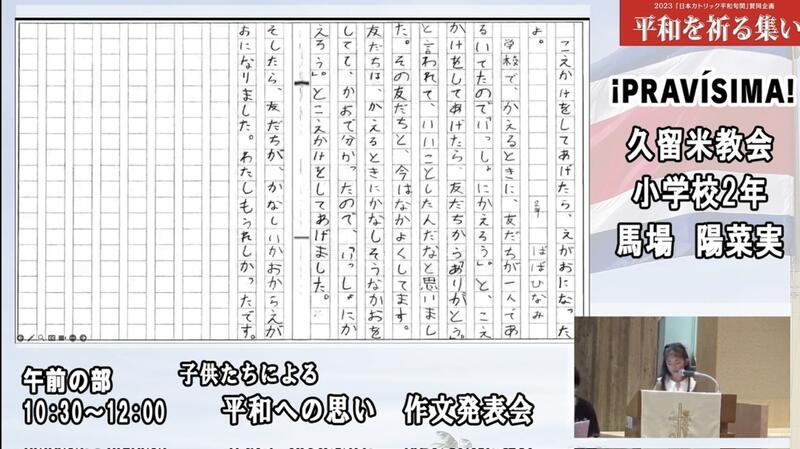

福岡教区で平和に関する作文が募集され、久留米教会の3人が筑後地区の代表に選出されました。

11日の平和の集いでの司教様の前での発表会に、3人が出席してくれました。

彼女たちの作文は、提出された時点で「キレイな字で丁寧に書いてある!」と、読む前から感激したものです。

日曜学校で課題として「平和への思い」というテーマで、たくさんの子どもたちに作文を書いてもらいました。

思い思いに感じていることを書いてくれたのですが、今回の代表に選ばれた中学3年の女の子の作文は、感動しただけではなく、とても考えさせられました。

彼女は、「平和な世界を造るためには、まずはわたしたちが日常のなかで意見の食い違いによるケンカをしないことが大切だと思います」と始まります。

「ふたつめに大切なのは、意見が違うと思っても、相手を責め立てず、穏やかにわかりやすく伝えること」

「さらに大切なのは、助け合うこと、当たり前のことにも感謝する、自分が悪いときは素直にすぐに謝ること」

「私もあまりできていないな、と書きながら思いました。

全部をすぐにできるようにならなくても、ひとつめをできるようになったら、ふたつめを、と心がけてみてください。

平和は案外すぐに訪れるかもしれませんよ。」と締めくくられています。

汚れのない、誠実な想いに触れ、忘れそうになることを思い起こさせてくれました。

教皇様は、ワールドユースデイのためポルトガルを訪問されていました。

帰りの飛行機のなかで、記者の質問に答えられた一部をご紹介します。

ポルトガル滞在中、フランシスコ教皇はファティマを訪問し、「出現の礼拝堂」において沈黙のうちに祈りを捧げた。

これについて、一人の記者から、かつて聖母が戦争の終結を祈るようにと願った場所で、今日の戦争を前に、教皇が平和の祈りを公の場で新たにすることを人々は期待していたが、なぜそれをしなかったのか、という問いがあった。

これに対して、教皇は、「わたしは聖母に祈り、平和を祈ったが、ひけらかすことはしなかった。

しかし、わたしは祈った。

われわれはこの平和のための祈りを続けなければならない。聖母は第一次世界大戦の中で平和を祈るよう願ったが、今回はわたしが聖母にそれをお願いした」と答えた。

「あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。」(マタイ6・6)、という聖句をこの記者は知らなかったのでしょうか。

教皇がリスボンで「教会にはすべての人に居場所がある」と強調したことに対し、教会はすべての人に開かれている一方で、すべての人が同じ権利を持っているわけではない、たとえば、同性愛者や女性はすべての秘跡を受けられない、という問いかけがなされた。

この問いに教皇は、教会はすべての人に開かれており、その教会の中には教会生活を秩序づける決まりがあると語り、「すべての秘跡を受けられないから(教会は皆に開かれていない)」という解釈は一種の単純化であり、それだからといって、教会が閉ざされていることにはならない、と指摘。

「教会は一人ひとりが自分の道を見出すために神に出会う場所であり、教会はそのための母であり導き手である。一人ひとりが祈りや、内的対話、あるいは司牧者との対話を通して、前へと進む方法を見出していく」と話し、そのためにも教会は、同性愛者はもとより、すべての人に開かれている、と説明した。

今年9月教皇がマルセイユを訪問することについて、フランスの記者から、なぜあなたはフランス(そのもの)を訪問しないのか、という質問があった。

「わたしは以前ストラスブールに行き、今度はマルセイユに行くが、フランス訪問はまだである」と述べた教皇は、地中海における問題、移民の搾取という犯罪が目下憂慮される事項であり、そのために地中海地域の司教たちが開く会議に出席するためにマルセイユに行く、と話された。

そして、教皇はフランスをまだ(公式に)訪問していないのは、これまでヨーロッパの小さな国々を訪問してきたためであり、スペイン、フランス、イギリスなどの大国は最後のために残してある、と語った。

教皇様はいつも、どのような問いかけに対しても誠実にお答えになっています。

これらの質問をした記者は、それぞれのお答えに対して、どのように受け止めたでしょうか。

足りないところを突き詰めたつもりの問いでも、教皇様の(想像するに)穏やかで丁寧な、誠実な態度と口調に心がほぐされたのではないか、と感じます。

わたしは、自分の考えや行動を少しでも否定されたような気がすると、ついついカッとしてしまい、顔に出てしまいます。

冒頭の女の子の作文を読んで、心から反省しています。。。

8月前半はテレビで連日、(日本の)終戦にまつわる番組が流れています。

1989年〜2022年の間に、世界では336万人以上が紛争や内戦などで亡くなっているそうです。

特に昨年1年間だけでも、23万人以上がロシアによるウクライナ侵攻とエチオピアの内戦などによって犠牲者が出ています。

殺戮を止める術はないかもしれませんが、作文に書かれていたように、わたしたち一人ひとりが他者に対して穏やかに思いやりを持って接することを心がけていけば、少なくとも身近なところには平和が保たれるのでしょう。

「司教様とのランチはどうだった!」と質問したら、「とっても楽しかったです!!」と答えてくれました。

大人になると、そういう場面では緊張してしまい、楽しむなんて畏れ多い、となってしまうものですよね。

やはり、素直に誠実に置かれた状況と向き合える、こどもたちにからも学ぶことが多くあります。

彼女たちの夏休みの、素敵な時間となっていたら嬉しいです。

積み重ねる経験

4年ぶりの納涼祭でした!

台風接近のため、そして参加した多くのみなさんの熱気のため、熱くて暑い、お恵みに満ちた時間でした。

ヨゼフ会の男性陣の頼もしさ、女性の会のおば様方のおもてなし、青年会のみんなの楽しそうな様子、フィリピンコミュニティのお姉様方の明るい笑顔、ベトナムコミュニティの若者たちのエネルギー!!!

久留米教会共同体の良さを改めて実感できた、楽しいひとときを過ごすことができました。

納涼祭のダイジェスト←こちら。

・・・・・・・・・・・・・

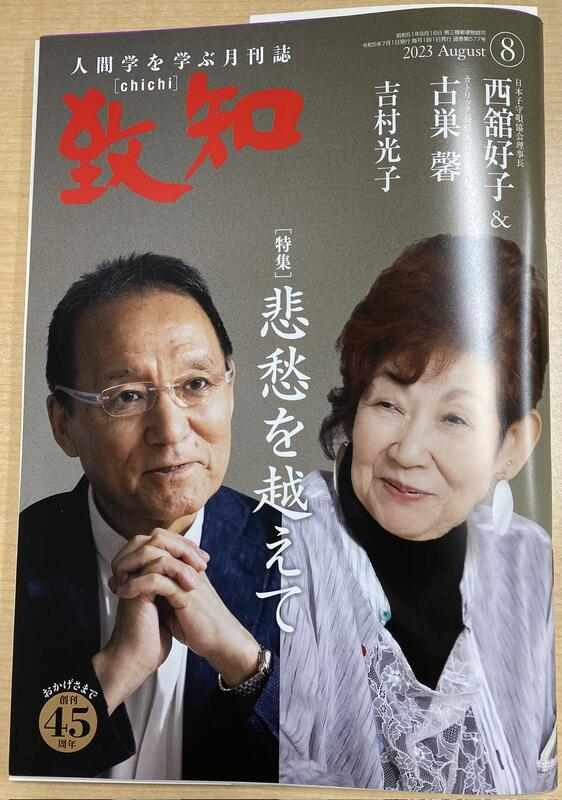

以前ご紹介したことのある月刊誌、『致知』の8月号に、古巣馨神父様の対談記事が掲載されました。

内容を少しかいつまんでご紹介したいと思います。

古巣神父様は、「生きていく上で大切なのは、一度きりの人生で誰かから受け取ったものを正しく伝えていくことだ」とおっしゃっています。

わたしもいつも感じながら生きています。

これまでの人生、今日があるのは、出会ってきた人々から受け取った素晴らしいもののおかげだ、と。

古巣神父様は、多くの人との出会いから3つの大切なことを受け取った、と言います。

①「にもかかわらず、まだ笑う」

ユーモアは持って生まれた性格ではなく、人生の中で何度も困難を乗り越え、それでも潰されずに歩む中で得るものだ、というのです。

確かに、わたしの周囲で「素敵なユーモアの持ち主だわ」と思う方は大抵、大きな試練に遭った経験をお持ちです。

順風満帆に生きてきた、と言える人は少ないと思います。

やはり乗り越えたものがある人は、人として魅力的だと思います。

②「非常識」

世間から見たら非常識かもしれないとしても、「わたしはそうするように親から教わりました。

それが 正しいと思うから、同じように生きています。」と言える自分の物差し、価値観を持って生きることは大切だ、と。

頑固に生きるということではなく、ある程度の年齢(=色々な経験を積んできた)であれば、ブレない自分の物差しを持っていなければ、真っ直ぐに生きることはできないと思います。

③「賜物になる」

ただでいただいた、なくてはならないお恵み。

賜物に出会うと、人生の意味がわかります。

そして、自分も誰かのためになろうとします。

わたし自身、大病と洗礼で生まれ変わった、と思って生きてきました。

病気もお恵み、洗礼もお恵み、賜物です。

「誰かの役に立つかもしれないから、受け取ったものを伝えていく」

これは、わたしも努めて心がけるようにしています。

ただで受け取った賜物は、学びに限らず、自分の存在そのもののことも指していると思います。

おこがましい言い方かもしれませんが、自分自身が「神様の子」のひとりとして周囲に良い香りを振りまきたい、そう思っています。

古巣神父様は、長崎刑務所の教誨師を務められています。

おそらく、受刑者からも大きな影響をお受けになっているのだと推察します。

罪を犯した受刑者の心の中を受け取る、というお仕事については、想像することしかできません。

苦しみや反省、後悔の気持ちに寄り添う中で、神父様もまた、何かを受け取られているのでしょう。

日常において罪を重ねてしまうわたしたちもまた、神様、司祭、そして信徒仲間からの導きが必要です。

雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。

モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。

雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。

雲が幕屋を離れて昇ると、イスラエルの人々は出発した。

旅路にあるときはいつもそうした。

雲が離れて昇らないときは、離れて昇る日まで、彼らは出発しなかった。

旅路にあるときはいつも、昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。

(出エジプト40・34~38)

小学生のとき、いつも空を見上げながら家路に着くのが好きでした。

無意識でしたが、雲の流れを追いながら、神様の存在を想っていたような気がします。

その習慣は今も変わらず、毎日、ふとした時にいつも空を見上げます。

わたしをいつも導いてくださっている神様を思いながら。

ビバルディの四季より、『夏』の音色で涼んでください。

・・・・・・・・・・

致知は書店では販売していませんので、興味がおありの方は、お貸しいたします。

納涼祭2023!!

宮﨑神父様のお祈りで始まった、4年ぶりの納涼祭でした。

裏では、朝から多くの皆さんのご準備があり、たくさんの皆さんのご協力があり、本当に楽しい有意義な交流の時間でした。

ダンディな神父様のショットから、ダイジェストでご覧ください。

本当に楽しい納涼祭でした!

皆さん、よく食べて、よく飲みました!!

また、来年も開催しましょう⭐︎

実行委員の皆様、お疲れ様でした。

ありがとうございました。

彼女の召命

カラッと晴れ渡る、真夏の久留米。

毎日40℃近い気温ですが、とても気持ちの良い空気と青空です。

8月からカンボジアに行く、中島愛ちゃんのために、アベイヤ司教様がミサを執り行ってくださいました。

愛ちゃん、と親しく呼ぶのには訳があり、わたしが20歳で洗礼を受けた時、隣で一緒に幼児洗礼を受けたのが彼女なのです。

そして、彼女は久留米教会のオルガニストの一人であり、わたしたちみんなにとっても「大切な愛ちゃん」です。

愛ちゃんのこの、弾ける笑顔がみんな大好きです!

皆さん、神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。

神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。

それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。

神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。

(ローマ8・28~30)

28節は、フランシスコ会訳聖書の注釈には、次のように訳することもできると書いてあります。

神(または霊)は、すべてにおいて益となるように、神を愛する人々ともに、神を愛する人々のために、すべてが益となるようにお働きになる。

彼女は、カンボジアのプノンペンで半年のクメール語の語学研修ののち、シェムリアップ(アンコールワットがある街)にある幼きイエズス会のプレスクールで仕事をすることになるそうです。

5年前に派遣が決まっていましたが、コロナ禍になり延期され、ようやく彼女の夢が実現したのです。

これは、彼女の召命です。

あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。

思い上がってはなりません。

むしろ、恐れなさい。

神が自然のままに生えた枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。

ここに神の慈しみときびしさがあります。

倒れた者に対してはきびしさがあり、あなたがその慈しみに留まっているかぎり、あなたに対しては神の慈しみがあります。

(ローマ11・18〜22)

これは、根をユダヤ人、接木された野生のオリーブが異邦人に例えられた箇所ですが、現代のわたしたちにも通ずる喩えだと思います。

自然のままに生えた枝は、洗礼を受けてキリスト者となった私たちのことです。

支えがしっかりとしていれば、神様のお導きを見出すことができます。

アベイヤ司教様がこうおっしゃいました。

「愛さんを宣教者として派遣します。

久留米教会のため、そしてみんなで一緒に行ってらっしゃい、お祈りしていますよ、と言うためにわたしは今日ここに来ました。

皆さんも、久留米教会共同体において果たしていく役割を再認識する機会としてください。

わたしたちの日常には大事にしていることがいろいろとあります。

その中で、どのくらい神の国のことを想っていますか?

神のみこころを行うという真の宝物のことを、どれくらい大切に想っていますか?

これは、毎日の生活を支えてくれるしっかりとした土台です。」

根がわたしたちを支えている、という聖句はこのことなのだ、と強く実感できました。

愛ちゃんがそのお導きを見出したように、わたしたち一人ひとりも、自分に与えられている召命に気づくために司教様のおことばを胸に刻んでおかなければ、と思います。

奉納は、ご両親が行ってくださいました。

愛ちゃん、行ってらっしゃい!

これからの2年が、有意義でお恵みに満ち、実りある働きができる時間となりますよう、みんなでお祈りしています。

遠い国

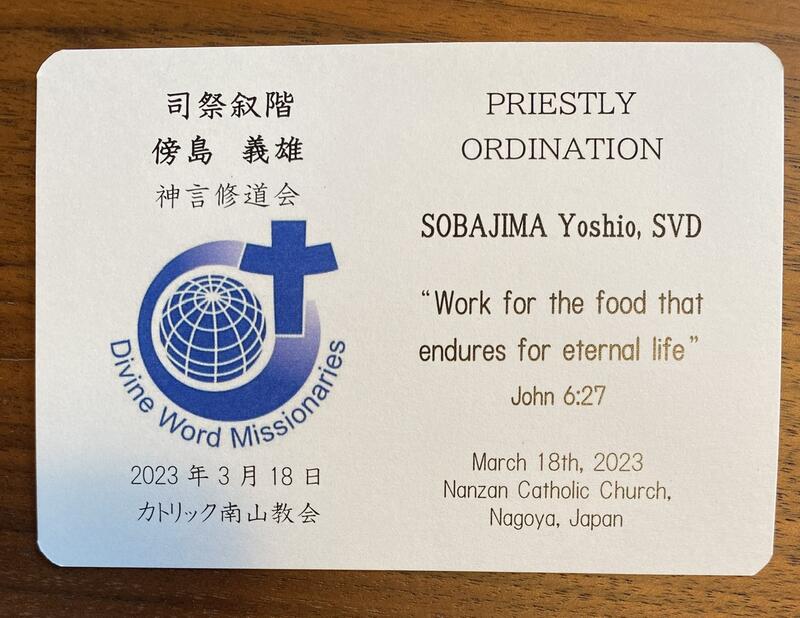

傍島神父様の初ミサには、通常よりはるかに多い、300名ほどの参列がありました。

初ミサの様子は、こちらでご覧ください。

.

1994年、ルワンダで多数派のフツ族が、少数派で政権を担っていたツチ族を大量虐殺する、という事件が起こりました。

正確には、3か月間にわたって100万人とも言われる人々が虐殺されたのです。

『ハム仮設』という考え方について、初めて知りました。

現代では到底受け入れられないものですが、19世紀のヨーロッパで主流だった思想で、創世記のノアのエピソードを元に、ハム系の民族をカナン(ノアの息子)の末裔とみなして、全ての民族をセム系、ハム系、ヤフェト系などノアの息子たち因んだ名前で人種を分けていました。

中世の時代、ユダヤ人とキリスト教徒はハムをすべてのアフリカ人の祖先であると考えていました。

創世記にあるカナンに対するノアの呪いは、一部の神学者によって、ハムのすべての子孫に黒い肌という人種的特徴を引き起こしたと解釈されていました。

その後、西洋とイスラムの商人、奴隷所有者は、アフリカ人の奴隷化を正当化するために「ハムの呪い」の概念を使用しました。

もともと、フツ族とツチ族は宗教、言語、文化に差異がなく、婚姻も普通に行われていた民族でした。

ベルギーの植民地時代に、フツ族とツチ族が異なった民族として分け隔てられたことが起源と言われています。

また、カトリック教会の運営する学校ではツチ族が優遇され、行政管理技術やフランス語の教育もツチ族に対してのみ行われたこと、べルギー統治時代の初期にはハム仮説を最も強固に支持していたカトリック教会が、第二次世界大戦後には一転して公式にフツ族の支持を表明したこと、など、さまざまな要因があるようです。

こうした、ヨーロッパ(キリスト教)の大きな影響下にあったルワンダ(他のアフリカ諸国においても同じ)で起こった悲劇が、民族間の殺戮でした。

2017年3月、教皇フランシスコは、ルワンダ共和国のポ-ル・カガメ大統領をバチカン宮殿での個人謁見に招き、「近年の慈しみとあわれみの特別聖年と、ルワンダの司教たちにより結論として出された報告により、不幸にもカトリック教会の体面を損なった過ちを謙虚に認めることが、過去の記憶の浄化の助けとなり、人間の尊厳と、共通の利益をきっぱりと中心に据え、共に生き、ともに働いてゆくことを証言し、平和な未来、信頼の回復を願います」と述べられました。

「福音伝道の使命を裏切り、憎しみと暴力に屈した司祭や教会関係者を含むカトリック教会の罪と過ちの許し」を神に改めて嘆願した、ともおっしゃっています。

この、複雑で難しい、そして辛い問題を取り扱ったネットフリックスのドラマを観た直後に、傍島神父様のことを知りました。

43歳になられる傍島神父様は、社会人経験を経て司祭を志されました。

そして、最初の赴任地としてアフリカのザンビアを選ばれています。

神言会の機関紙のインタビューでは、神学校時代に出会った神父がザンビアで働いたことがあった方だったこと、一緒に英語の勉強をした宣教師がこれからザンビアに行くと言っていたこと、ザンビアでは神言会の宣教の歴史が新しいことや会員数が少ないこと、研修でガーナに行ったときにお世話になった方がザンビアで修練長をしていること、が選んだ理由だとおっしゃっています。

召命。

これがお導きなのだ、と強く思います。

アフリカは遠い国ですが、今週はずっとルワンダのことについて考えていた矢先に、傍島神父様に実際にお目にかかってお話しさせていただき、とても興味が湧いています。

ウクライナの穀物輸出がストップしそうな情勢がアフリカに及ぼす影響についても、これからも注視していきたいと思っています。

実際に起きた、当時のルワンダのカトリック教会に逃げ込んだ1万人ものツチ族の人々が司祭の手引きによってフツ族に虐殺されたことも、このドラマのなかで描かれています。

ご興味のある方は、是非ご覧になってみてください。

(なお、このドラマの中では残虐なシーンは一切描かれていません。)

傍島神父様による初ミサ

23日は、神言会の傍島神父様による初ミサでした。

宮﨑神父様が東京の吉祥寺教会に赴任されていた時に、「司祭になりたい」と相談を受け神言会を紹介したという経緯があり、今回の初ミサのお申し出となったそうです。

小神学校に行かれていたのですが、そこが閉鎖されることになり、そのまま一度神学校をお辞めになったそうです。

美大を卒業後、美術教師として働いておられましたが、やはり「司祭になりたい」との思いから、再度挑戦されたのだそうです。

「一度挫折したわたしのことを、神様は諦めてなかったんだと思います。」

少しはにかんだような笑顔で、そうおっしゃっていました。

全免償が与えられるとされている、新司祭の初ミサでの赦しをいただくことができました。

「ミサ後に、個別に免償を授けますので、ご希望の方はどうぞ」

そうおっしゃってくださり、ほぼ全員が並びました。(笑)

9月から、ザンビアに赴任されます。

日本ではなく外国を最初の赴任地に選ばれたのはなぜ?と質問しましたら、「日本での宣教はいつかできるでしょう。だから、最初から選択肢にはありませんでした。」とのお答え。

傍島神父様の実り豊かな宣教を、ご縁をいただいたわたしたちは心から祈りたいと思います。

美大ご出身の神父様の作品を、カードにされました。

心が折れそうなとき

日常の耳納連山の景色です。

美しい、地域に愛される風景です。

久留米市は、7/10の大雨で街の至る所が泥水に覆われ、大変な被害が出ました。

10日の未明から恐ろしい雷雨が続き、夜も眠れないほどでした。

幸い、教会の敷地に被害はありませんでしたが、老朽化した部分からの雨漏りがひどくなってきました。

信徒会館も同様です。

被災された方に、心からお見舞いの気持ちを表します。

わたしの住む地域では、ほぼ毎年この時期の大雨で浸水被害が出ます。

毎年床上浸水し、「もうここから引っ越すことを考えている」とおっしゃる方。

会社の機械類が全て水没し、「もう再建する気力も資金もない。」と肩を落としていた方。

何もできない無力感に苛まれますが、わたしに今できるのは、そうした心が折れそうになっている方々のことを気遣い、お声をかけることだと思っています。

新聞記者の友人と話していて、「山間部や川のすぐそばに住む人だけが会う被害ではないということ、心が折れそうになっている地域の零細企業の現状なども書いてほしい」と伝え、「自分にできるのは、記事にして多くの人に伝えることだ。お互い、できることをやって行こう!」と言ってくれました。

田主丸町の友人は、会社が浸水して大変な被害だったにも関わらず、「片付けが一段落したらすぐにボランティアに参加して他の人の手伝いをするつもり」と話していました。

まことに、天から雨や雪が降れば、地を潤し、これに生えさせ、芽を出させ、種蒔く者に種を、食べる者に糧を与えずに天に戻ることはないように、わたしの口から出る言葉は、わたしが望むことを行い、わたしが託した使命を成し遂げずにむなしくわたしに戻ることはない。

(イザヤ55・10〜11)

わたしの神、主よ、わたしを顧みて、わたしに答え、目に光を与えてください。

わたしは、あなたの慈しみに寄り頼み、わたしの心は、あなたの救いを喜びます。

(詩編13・4、6)

涙のうちに種蒔く者は、喜びのうちに刈り取る。

種を携え、泣きながら出ていく者は、

束を携え、喜びながら帰ってくる。

(詩編126・5〜6)

あなたは地を訪れて、潤わせ、それを大いに豊かにされました。

天の水路には水が満ちています。

あなたは彼らに麦を用意されました。

あなたはこのように大地を整えられました。

畝間を豊かに潤し、土塊をならし、芽生えたものを祝福されました。

あなたは年に実りの冠をかぶらせ、あなたの通った跡には豊かさが滴っています。

(詩編65・10〜12)

神様が天から降らせてくださる雨は、わたしたちを養うための恵みであることを忘れないようにしたいものです。

自分が実際に被害にあっていないから、そう言えるのだと分かっています。

このことを伝えるのは、わたしの使命だと感じています。

自分に出来ることをする。

気にかけている気持ちを素直に伝える。

実際に出来ることは少ないのですが、心が折れそうになっているときに、自分のことを心に思い浮かべてくれる人がいるということは本当に嬉しいことです。

人の心は自分の道を思い巡らす。

しかし、その歩みを導くのは主である。

(箴言16・9)

国際カリタスは「総合的エコロジー」に関するキャンペーン『TOGETHER WE』 (ともに私たちは の意)に取り組んでいます。

過去半世紀にわたり、世界は力強い経済成長を遂げてきました。

しかし、その代償として、気候変動、森林伐採、海洋酸性化、大気・水質汚染などの環境悪化が広がっています。

また、最近の新型コロナウイルス感染症の蔓延は、社会的疎外などの分断を生み、移動や自由の制限、雇用や自立の喪失など、多くの人々の尊厳を奪ってきました。

これらの環境の変化によって最も被害を受けるのは、弱い立場においやられた人々、最も貧しい人々です。

現に、極度の貧困、過疎化、移民など、弱い立場の人々のいのちを脅かし、尊厳を踏みにじる事態をも生み出してきました。

(カリタスジャパンホームページより)

ケアの文化をともにはぐくむ祈り

-“Together We” キャンペーン推進のために-

わたしたちの父である神よ、

あなたはすべてを良いものとして造られました。

わたしたちはあなたの似姿とされ、

ともに創造のわざを大切にする使命を受けています。

神よ、ともに暮らす家である地球を

傷つけてしまったわたしたちをあわれんでください。

あなたとともにケアの文化をはぐくむことができますように

御子イエスの貧しさによって、

創造のたまものを分かち合い、豊かになることができますように。

あなたの愛によって隔たりを乗り越え、

人類が一つの家族になれますように。

神よ、聖霊を遣わしてください。

わたしたちが無関心にならないよう愛の火によって強めてください。

あなたの愛と正義によって

わたしたちを新たな連帯へと向かわせてください。

いのちが聖なるものであることをすべての人と理解し合い、

抑圧から平和に向かう、新しい生き方へと導かれますように。

あなたの愛といつくしみの道を歩むわたしたちが、

より良い明日のために、貧しい人々の叫びと地球の叫びを聞き、

ともに今日、行動することができますように。

わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン。

『TOGETHER WE』については↓

https://www.caritas.jp/2022/09/01/5902/

信仰の誇り

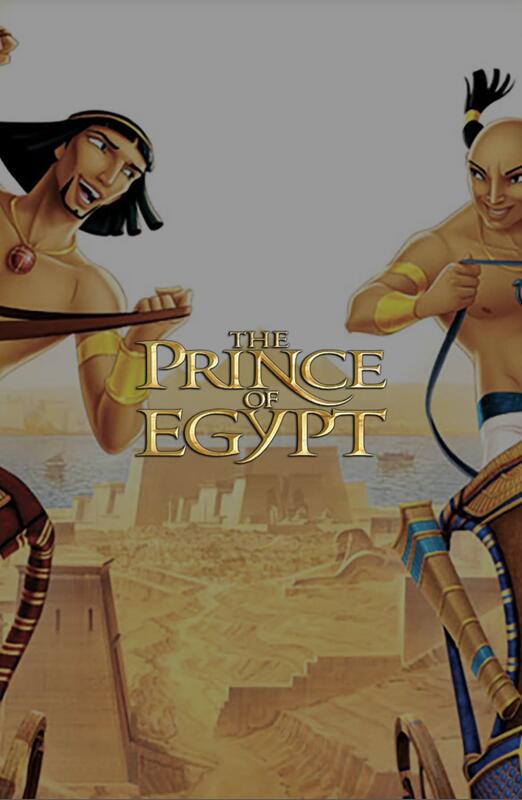

1998年公開の『プリンス・オブ・エジプト』(The Prince of Egypt)を久しぶりに観ました。

出エジプト記の、モーセ率いるイスラエル人のエジプト脱出を描いた、ミュージカルアニメーション映画です。

『十戒』『ベン・ハー』『パッション』などの作品と並んで、聖書の映画化としては史上最高の作品と評価されています。

25年前の作品ですが、その映像と音楽の素晴らしさは全く色褪せていません。

ひとつには、ストーリーが旧約聖書のとおりであり、余計な脚色がない、わたしたちがよく知っている、あのモーセの物語だからです。

わたしが一番好きな曲であると言っても過言ではない、テーマソング「When you beleive」は、ホイットニー・ヒューストンとマライア・キャリーによる美しいデュエットソングです。

イスラエル人の脱出、と先ほど書きましたが、映画の中のセリフでは「わたしはヘブライ人だ」とモーセが言っていました。

イスラエル人、ヘブライ人、そしてユダヤ人。

ヘブル(ヘブライ)人(Hebrew)

➡︎他民族からの呼び名。

特にエジプトの奴隷時代にそう呼ばれた。

「国境を越えてきたもの」「川向こうから来た者」の意味。

イスラエル人が異民族に自分を紹介する際に用いた言葉。

ファラオは自分の民全体に命じて言った、「ヘブライ人に男の子が生まれたなら、みなナイル川へ投げ込め。しかし女の子はみな生かしておけ」。

(出エジプト1・22)

イスラエル人(Israeli)

➡︎神から与えられた自らの呼び名。

現在のイスラエル人国家の市民を指す。

「お前の名はもはやヤコブではなく、イスラエルと呼ばれる。

お前は神と闘い、人と闘って勝ったからである」。

(創世記32・29)

ユダヤ人(Jew)

➡︎“バビロン捕囚”以降の呼び名。

いずれの呼び方にしても、自らの民族性に誇りを持っていることが感じられます。

この映画を観て強く感じるのは、「このストーリーを4000年以上言い伝えられて来たユダヤ人が、自分たちのルーツや信仰に誇りを持つのは当然のことだ」ということです。

実際の出来事かどうかは問題ではなく、言い伝えが書き残され、『自分たちの先祖は選ばれた民として神から導かれたのだ』と聖書に記されているということは、疑いようのない事実です。

アメリカに住む友人は「わたしはユダヤ人」と言いますが、映画ワンダーウーマンの主演俳優であるガル・ガドットは「わたしはイスラエル人です」と言っていました。

わたしは、生後八日目に割礼を受けた者、イスラエルの民、しかも、ベニヤミン族の出身で、生粋のヘブライ人です。

(フィリピ3・5)

パウロも、自分を説明するときにこのように使い分けています。

しかし現実には、今の混沌とした、国家としてのイスラエルを見ると複雑な気持ちになります。

民族としての、国際的に認められた国としての誇りが、裏目に出ているのかもしれません。

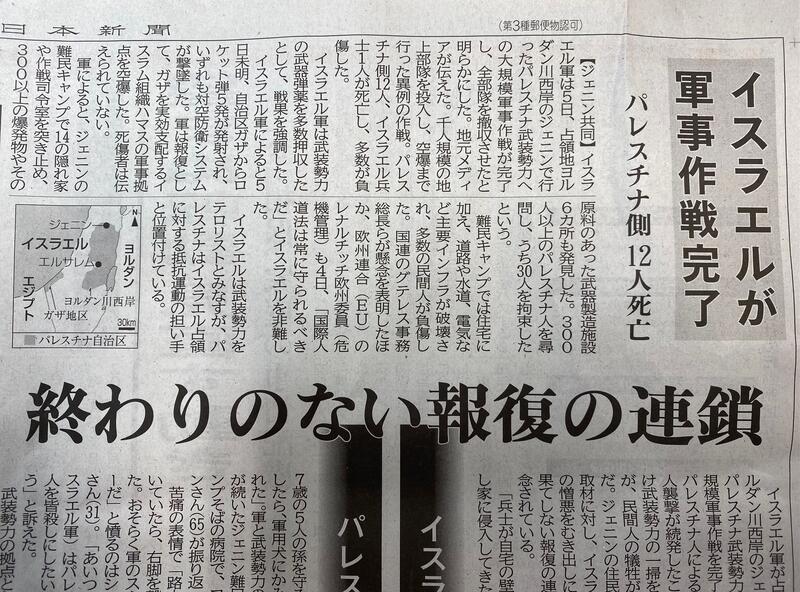

西日本新聞7/6の朝刊の記事によると、1948年のイスラエル建国で故郷を追われたパレスチナ人が難民となって移り住んでいるジェニンという街がパレスチナ武装勢力の拠点となっており、イスラエルによる大規模な軍事作戦で多数の死傷者が出ました。

昨年末に誕生した、対パレスチナ強硬派のネタニヤフ政権の政策により、反発するパレスチナ人のユダヤ人襲撃も増えています。

エジプトから逃れて荒野を40年にわたってさまよったヘブライ人は、その経験から他国の寄留者や弱い立場の人を虐げてはならないと教えられてきた、と聖書で学んだわたしは、こうしたイスラエルのニュースをいつも注視しています。

イスラエルに巡礼した2019年は、エルサレムにいても危険が迫っているような状況ではありませんでしたが、最近は旧市街(神殿のあたり)でも砲撃が起きています。

巡礼の間、バスを運転してくださったのはイスラエルに住むアラブ人の男性でした。

アラブ人とはアラビア語を話す人のことで、そのうち、パレスチナ自治区に住む人をパレスチナ人と言います。

複雑です。

ユダヤ人vsパレスチナ人の問題は、とても複雑なのです。

おそらく、解決することはないのでしょう。

それぞれが、民族と信仰に誇りを持っているのです。

娘シオンよ、大いに喜べ。

娘エルサレムよ、歓呼せよ。

見よ、お前の王がお前の所に来られる。

またお前についても、お前と血で結んだ契約の故に、わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

わたしはユダをわたしの弓として引き絞り、エフライムをその矢としてつがえる。

(ゼカリヤ9・9、11〜13)

出エジプト記24・6〜8にあるとおり、主はモーセを通してイスラエルと「契約の血」を結ばれたのです。

『プリンス・オブ・エジプト』はネットフリックス」でご覧いただけます。

テーマソングもyoutubeでぜひお聴きください。

疑いと信頼

「それは本当に当たり前か」

時には疑ってみることも必要です。

金曜日の大きなニュース、アメリカで長年採用されてきた「アファーマティブ・アクション」(積極的差別是正措置)が憲法違反であるとの判決がでました。

これは、1960年代に導入された、大学入学選考に際して黒人やヒスパニックの学生が一定の割合で優遇されるというものです。

「公正な入学選考を求める学生たち」の主張が認められた形です。

性的マイノリティーLGBTQに関して、性的指向や性自認についての特定の議論を学校の授業で行わないよう規定する法案、いわゆる「ゲイと言ってはいけない法」は、アメリカのマイアミ州で成立し施行されています。

昨年は、女性の中絶の権利を認めた1973年の「ロー対ウェイド」判決が覆されました。

アメリカは保守派が主流になってきた、と言えるでしょう。

黒人差別を禁止する流れでできたアファーマティブ・アクションが「白人差別だ」「不公平だ」とされ、性的マイノリティーの権利擁護が叫ばれる一方で「言ってはいけない」となり、、、、。

「人種や性的嗜好で人を差別してはいけないのは当たり前」と言われる一方で、他方の権利がこういった形で主張されるのも、また「当たり前」なのかもしれません。

サラは心の中で笑って言った。

主はアブラハムに言われた。

「なぜサラは笑ったのか。なぜ年をとった自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今ごろ、わたしはここに戻ってくる。そのころ、サラには必ず男の子が生まれている。」

サラは恐ろしくなり、打ち消して言った。

「わたしは笑いませんでした。」主は言われた。

「いや、あなたは確かに笑った。」

(創世記18・12〜15)

サラは主のことばを信じず、疑っていました。

この後に続く話では、ソドムとゴモラの全住民を土地もろとも滅ぼされた、厳しい神です。

同性愛が「ソドムの罪」と言われる所以となっています。

続いて、主の使いによってソドムから脱出させてもらったロトと、その二人の娘の近親相姦による家系存続のエピソード。

38章にある、ユダとその息子嫁のタマルの同様のエピソード。

聖書の注釈には、「家系を存続しようとする意欲は理解できるが、許されることではない。キリストの系図にはタマルが入っている。」と書いてあります。

マタイ1章のイエス様の系図を見ると、確かにこのタマルや、娼婦であったラハブの名前があります。

神であるイエス・キリストは、由緒正しい家系のおぼっちゃまではありません。

いわゆる罪人や当時嫌われていた異邦人をルーツに持ち、しかもそのことを聖書に書き記されている、「人」なのです。

あなた方によく言っておく。イエスラエルの中でさえ、これほどの信仰を見たことがない。

あなた方に言っておく。多くの人々が東からも西からも来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブとともに宴会の席に着く。

しかし、み国の子らは外の闇に投げ出される。

そこには嘆きと歯ぎしりがある。

(マタイ8・10〜12)

この「信仰」の意味は、その人を全面的に信頼して全てをその人に任せるという態度の現れのことです。

百人隊長は、イエス様に全幅の信頼を寄せました。

罪人であったとしても、その罪のためにその人の全てを疑ってはいけません。

あなた方によく言っておく。

徴税人や娼婦が、あなた方より先に神の国に入る。

なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなた方は彼を信じなかったが、徴税人や娼婦は彼を信じたからである。

あなた方はそれを見てもなお、悔い改めてヨハネを信じようとしなかった。

(マタイ21・31〜32)

その話は、そのニュースは本当か?!と疑ってみることは、ときには必要です。

そして、信じられないようなことでも、信仰によって全幅の信頼を持って受け入れた聖書の人々を自分に重ねてみることも、ときには大切でしょう。

アファーマティブ・アクションに関するニュース

https://www.yomiuri.co.jp/world/20230630-OYT1T50001/

ゲイと言ってはいけない法に関するニュース

https://lgbter.jp/noise/0155/

大事な掟

先週の父の日、友人男性たちは様々だったようです。

娘からプレゼントをもらえた人、「お父さんいつもありがとう」と息子から言ってもらった人、あと数時間で父の日が終わるのに何も起こる気配がない、、、と嘆いていた人。

我が家の場合は、父の一番のお気に入りの妹が帰ってきていたので、それが贈り物でした。

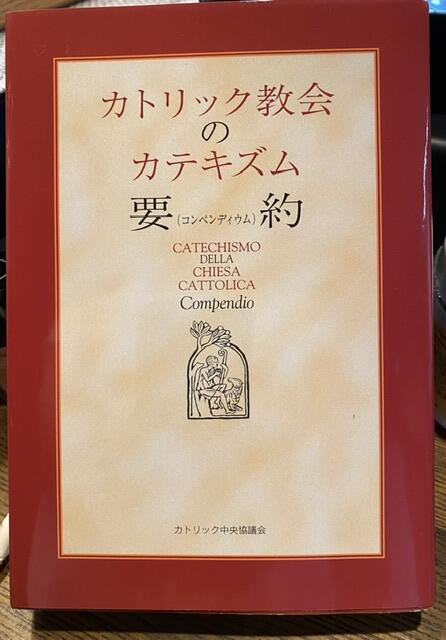

先日、ある神父様から「十戒の第4の掟はなんでしたか?」と突然質問されました。

「『あなたの父母を敬え』という、当たり前のことがわざわざ十戒に入っているのはどうしてだと思いますか?」と続けて質問されました。

答えは、カトリック教会のカテキズムにありました。

2005年に『カトリック教会のカテキズム綱要』編纂委員会委員長だったヨゼフ・ラッツィンガー枢機卿(故ベネディクト16世)は、以下のように述べられています。

カトリック教会のカテキズムは、「カトリックの教え全般についての正当な説明を行うことによって、教会が何を宣言し、どのような祭儀を執り行い、どのような生き方をし、日々どのような生活方針をもって祈るべきかをすべての人に知らせること」を目的としています。

これは、あらゆる年齢と境遇のキリスト信者の真理への渇きと、信仰をもたない人々の真理と正義への渇きとを満たすための、新たな源泉となるものです。

カテキズムは、(信仰を持たない人にも)わたしたちは人生をどう生きるべきか、何がわたしたちとこの世界に生きるに値する将来を与え得るのかといったことを教えてくれるものです。

第4の掟は、直接的にはこどもたちの父母との関係に関するものです。

この関係がもっとも普遍的なものだからです。

同じように、これは近親者との関係にも当てはまります。

(カテキズム2199)

父母と子どもたちの関係に留まらず、例えば教師に対する生徒の、上司に対する部下の、祖国に対する国民の義務にも及んで当てはめることができる、と書いてあります。

神の父性が人間の父性の源泉です。

両親が敬われる根拠はここにあります。

子どもたちの父母への尊敬は相互を結ぶきずなから生まれる自然の愛情によって培われます。

これこそ、神のおきてによって命じられているものなのです。

(2214)

「神様の父性が源泉、父なる神、わたしたちは神様のこども」、こうして紐解いて考えてみると、両親を尊敬し、感謝することは強いられるものではなく、自然と湧きあがるものだとわかってきます。

両親は、神の写しなのです。

地上を旅するわたしたちを、神様は「両親」に託したのです。

両親への尊敬(孝行心)は両親に対する感謝の心から生じるものです。

(2215)

心を尽くして父を敬い、また、母の産みの苦しみを忘れてはならない。

両親のおかげで今のお前があることを銘記せよ。

お前は両親にどんな恩返しができるのか。

(シラ7・27~28)

わが子よ、父の戒めを守れ。母の教えをおろそかにするな。

(箴言6・20~21)

両親へ従順の義務は子どもが後見から解除されるときに終わりますが、尊敬の義務のほうはいつまでたってもなくなるものではありません。というのは、その根拠が、聖霊のたまものの一つである神への畏敬にあるからです。

(2217)

イエス様は、世の中で最も弱い立場の人々を心に留め、癒し、導かれました。

そのことは、この第4の掟に繋がっていると言えます。

両親の老後や、病気・孤独・悲しみなどに際して、できる限りの物的・精神的援助の手を差し伸べなければなりません。

イエスはこの感謝の義務について語っておられます。

(2218)

モーセは、『お前の父と母を敬え』と言っている。

(マルコ7・10)

イエス様は、ファリサイ派の人々との問答でこうおっしゃり、神の掟を蔑ろにしていることを責められました。

この第4の掟に関するカテキズムを読んでいて、一番心に響いたのはこの箇所です。

孝行心は家庭生活全体の調和を生み出し、兄弟姉妹の関係にも影響を与えます。

両親への尊敬は家庭環境を明るくします。

(2219)

カテキズムではこの後、両親の子どもたちへの義務について述べています。

ここまで読んでみても、信仰の有無にかかわる書ではないことが伝わると思います。

わたしたちが大切にしなければならない掟、十戒のうち4から10は「当たり前のこと」なのです。

ですが、とても難しいのがこの第4の掟です。

この記事でお伝えしたかったことは、この2つです。

①神の父性が人間の父性の源泉である。

②両親への尊敬は家庭環境を明るくする。

今週も、心に刻みたい教えをいただきました。

カテキズムは、要約版もあります。

どう生きるか

梅雨の中休み、一足早い夏がやってきたかのようです。

父の日でしたね。

テレビで「母の日よりも世間では意識が低い」と言っていましたが、世のお父様方はなにかプレゼントがありましたか?

ヨブ記を読みました。

ヨブ記は、どうすれば苦悩の状態を信仰のうちに生きることができるか、を考えさせてくれます。

故カルロ・マリア・マルティーニ枢機卿は、自信の著書の中でこのように書いておられます。

(31章の「ヨブの潔白の証言」について)ヨブは自分の人生のさまざまなときに、正しく行動したということを確かめ得ました。

このような人間はけっして実在しなかったのです。

明らかに架空の人物、極限例、すべてのことを常にただ立派にだけ行う楽園のアダムの投影です。

なぜ、自分はかつて誰に対しても、いかなる悪も犯さなかった、瞬時の過失の自覚さえないと宣言して、全世界を告発するこの男を理解しようと試みる必要があるのでしょうか。

それは、たとえヨブのような人間が存在するとしても、30章に描かれている悲劇的な試練を免除されることはなかったということを確信するためです。

試練は神対人間の関係にはつきものです。

試練は、人間と神とのかかわりがどれほど真実であるか、この関係がどれほど無私無償のものであるかということと関連しています。

そして人間と神とのかかわりが真実であるかどうかは、報いが止むときにはっきりとあらわれます。

ヨブ記の著者は、単に罪からの清めという意味を超えるような試練を与える神という、神の秘儀の一側面を追求しています。

(『ヨブ記の黙想 試練と恵み』より)

わたしたちの状態は、正しいヨブとは全く違います。

日々の生活のなかで、人間関係において、義務についての取り組みにおいて、わたしたちはどのような生き方をしているでしょうか。

週刊誌報道で追い込まれる有名人のニュース、事件を起こした人とその家族について執拗に繰り返される報道、自分の気に入らない人へのSNSでの誹謗中傷など、自分のことは棚に上げて人には非常に厳しい、というのが最近の傾向のように思います。

つまり、現代は「不寛容の時代」だと感じられて仕方ありません。

イエス様がおっしゃった「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、この女に、まず石を投げなさい」という言葉を身に染みて理解しているわたしたちは、自分が日常で犯している罪がいかに多く、人を裁くことはできない、ということをわかっています。

わたしの聖書には、聖書100週間で教わったことがあちこちに記してあります。

知恵はどこで見出されるのか。

悟りのある所はどこか。

人はそこに行く道を知らない。

また、それは生ける者の地では見出せない。

深淵は『それはわたしの中にない』と言い、海も、『それはわたしの所にもない』と言う。

知恵はどこから来るのか。

悟りのある所はどこか。

それは、すべての生き物の目に隠され、空の鳥にも隠されている。

しかし、神はそこに至る道を弁えておられ、それが在る所を知っておられる。

神が風の強さを定め、

水の量を量り、

雨に限度を、雷に道を設けられたとき、

神は知恵を見つめ、それをほめたたえ、それを確かめ、それを調べ上げられた。

そして神は人に仰せになった。

『主を畏れること、これこそ知恵であり、悪を離れることは悟りである』と。

(ヨブ28・12~28抜粋)

神父様から教わったことを、聖書に書き入れていました。

「知恵」とは、「どう生きるか」ということ。

人生の真実を悟り、物事の本質を理解するには、経験だけでは足りず、神から来る知識が必要。

こう、教わりました。

どう生きるか。

人生の真実も物事の本質も、生きていく限り追い求めるものでしょう。

ヨハネ23世の『魂の日記』からの抜粋です。

「年を重ね経験を積みながら成熟していくに従い、自分自身の聖化と奉仕において成功するための一番確実な道は、一切のことを最高に簡素で穏やかなものにすることだと思う。

そのためには自分のぶどう園のむだな葉っぱやつるを注意深く剪定し、真理・正義・愛を大切にすることである。

これこそ、この世の知恵を恥じ入らせる確かな知恵である。」

深いお言葉です。

洪水のようにメディアから流れてくる情報に飲み込まれないように。

人のことを気にしすぎて余計なストレスを抱えないように。

自分の見た目を過度に気にせずに。

無駄をそぎ落とした穏やかな生活を。

どう生きるか。

こう生きたいものです。

初聖体の喜び

世界各地の教会でも、この日曜日は初聖体の子どもたちを祝福するミサが行われたことでしょう。

久留米教会でも、3人の子どもたちの記念すべき日をお祝いしました。

彼女たちの晴れやかな顔を見て、喜びに溢れた幸せな日曜日となりました。

初めて聖体拝領した日のこと、覚えていらっしゃいますか?

わたしは、うっすらとした記憶ですが、「嬉しい!」と感じた気持ちを思い出しました。

生きておられる父が、

わたしをお遣わしになって、

わたしが父によって生きているように、

わたしを食べる人もわたしによって生きる。

これは天から降ってきたパンである。

先祖は食べたが、

それでも死んでしまったようなものではない。

このパンを食べる者は、永遠に生きる。

(ヨハネ6・57〜58)

コロナ禍は、ご聖体をいただくことが出来なかった日々がありました。

そして今、以前の教会の姿に戻りつつあります。

間違いなく、以前いただいていたご聖体と、今日いただいたご聖体は、違った意味合いを持っているような気がしています。

習慣的に口にしていたご聖体が、今はまるで、話しかけてくるような存在になったのです。

「いただいているお恵みに感謝します。

いただいている役割に感謝します。

お導きくださっていることに感謝します。」

そう心の中で唱えながらご聖体を味わうことが、一週間の始まりの記念として、ようやくわたしの中で定着してきました。

当たり前のことだ、と思われるかもしれませんが、今日の子どもたちの様子を見ていて改めてそう感じています。

今日からの一週間も、神様のお導きを信じて、穏やかに、優しい気持ちで過ごしたいと思います。