行事風景

今ここにあるお恵み

ご家族やご友人などと、賑やかで楽しいお正月を過ごされましたか?

わたしは妹家族が帰省していましたので、それはそれは賑やかな(騒々しい)年末年始でした。

大騒ぎしながらみんなで鍋を囲んでいるときに、思わず涙ぐんでしまいました。

「何という幸せだろう。

今ここに、神様がいてくださっているんだ。」

心からそう思いました。

主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ。

頭の中で、聖歌がぐるぐると鳴り響いていました。

「神の国」

その時に、このテーマで記事を書こう、と思ったのです。

いつもこのように、日々の些細な出来事や、目にした、耳にしたニュースから聖書の言葉が浮かび、iPadに向かって聖書を開くのが、わたしのここ数年の日課となっています。

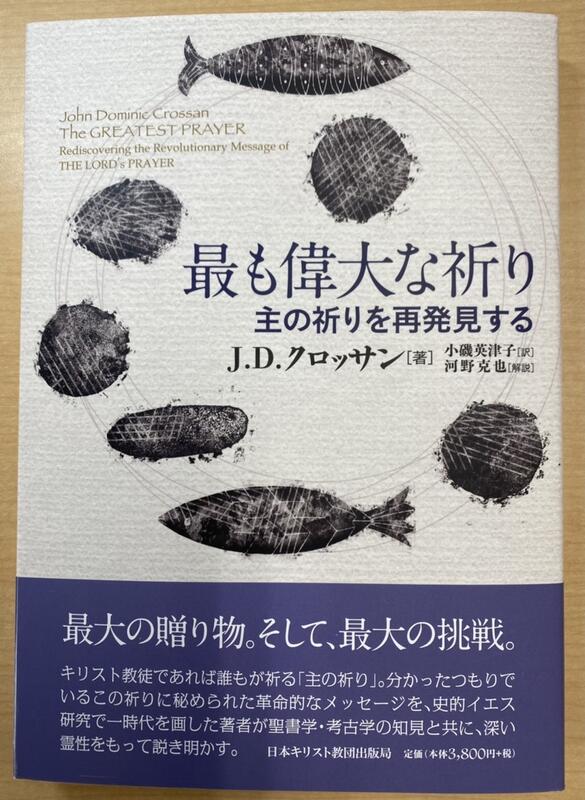

今読んでいる本はこれ。

クロッサン

「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」

主の祈りのワンフレーズずつが章になっていて、広く深く考察された、クロッサン独特の洞察力による解説です。

この中の、神の国の到来についての下りによると、ヨハネは神の国は『神による世界の大掃除』であり、今にも起きるかもしれないが未来のことである、と語っていました。

一方でイエスは、すでに今ここに現臨していると語りました。

わたしが神の指(神の力)で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方の所にすでに来ている。

(ルカ11・20)

律法と預言者はヨハネの時までである。

それ以来、神の国の福音が宣べ伝えられ、あらゆる人が力ずくで、そこに入ろうとしている。

(ルカ16・16)

神の国は目に見える形で来るのではない。

また、『見なさい、ここに』とか、『あそこに』とか言えるものでもない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。

(ルカ17・20〜21)

当時の人々にとって、神の国がすでに存在していると言われても、理解することができなかったことは容易に想像できます。

クロッサンによると、イエス様の言いたかったのは次のようなことなのです。

あなたがたは神を待っているが、実際には神の方があなたがたを待っているのだ。

どうりで何も起こっていないわけだ。

あなたがたは神の介入を求めているが、神があなたがたの協力を求めているのだ。

神の王国はここにある。

あなたがたがそれを認めて、その中に入り、それを生き、そしてそれを築きさえすれば。

イエスは、神の介入ではなく、神への参与を説いたのです。

神による世界の大掃除は、人が神によって力づけられて参与し、超越的な力に動かされて協力しなければ開始せず、完成しないのです。

わたしにとって、この考え方は新しく斬新で、とても腑に落ちました。

神の国は、人の協働がなければ始まらない。

神の介入だけでは神の国の実現は起こらない。

主の祈りが、神に対する祈りの前半と、わたしたちの祈りの後半で構成され、均等にかつ相関的に成り立っているように。

どんなことであれ、もしあなた方のうち二人が心を一つにして地上で願うなら、天におられるわたしの父はそれをかなえてくださる。

二人また、三人がわたしの名によって集まっている所には、わたしもその中にいる。

(マタイ18・19〜20)

わたしたち現代人にとっては、イエス様のこの言葉が1番「神の国」のイメージに近いのではないでしょうか。

わたしたちの間に、今ここに神様がいてくださる。

互いが思いやりを持って愛し合っている場に、神様の愛がある。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪のために、贖いの供え物として、御子を遣わされました。

ここに愛があるのです。

いまだかつて神を見た者はいません。

しかし、わたしたちが互いに愛し合うなら、神はわたしたちに留まり、神の愛はわたしたちのうちに全うされているのです。

(1ヨハネ4・10、12)

神の国は、わたしたち次第でわたしたちのうちに実現するお恵みです。

飛行機から見る景色にも、神様の現存を感じます。

今年の誓い

新年、明けましておめでとうございます。

今年も皆様にとって、恵み溢れる豊かな一年となりますように。

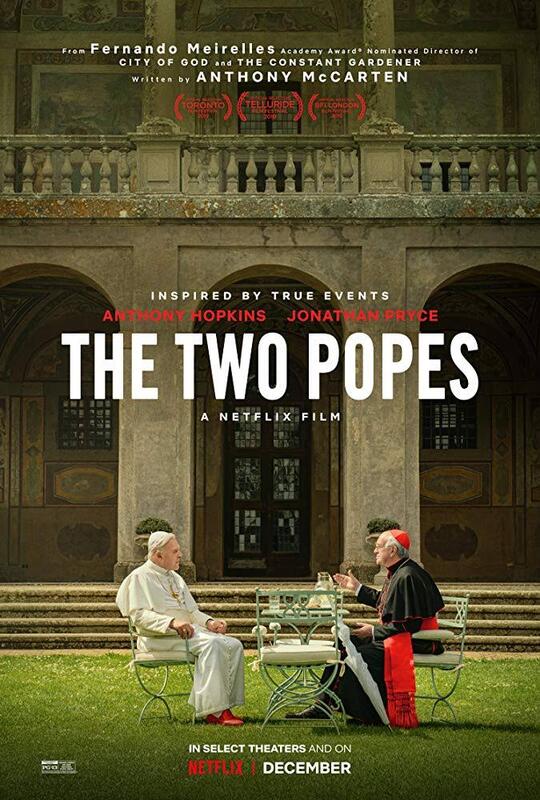

前教皇ベネディクト16世がご逝去されました。

皆様は、「2人のローマ教皇」という映画をご覧になったでしょうか。

この映画が公開された時、このページで紹介したことがありますが、もう一度皆様にお勧めさせてください。

この映画は、ベネディクト16世がベルゴリオ枢機卿を後任に押すために説得を繰り返す、2人の交流の様子が丁寧に描かれたものです。

実際にバチカンで撮影されたこと、2人の俳優が同時にアカデミー賞にノミネートされたことなどでも話題となりました。

アンソニー・ホプキンスがドイツ訛りの英語を話すだけでなく、容姿も風貌も、本当にそっくりです。

わたしの抱いていた前教皇様のイメージとは違い、厳格ながらもユーモアのセンスと愛嬌のある様子が描かれていて、むしろベルゴリオ枢機卿(現 フランシスコ教皇)の方が頑固で融通が利かないようなところがあるのが面白いのです。

この映画で特にわたしが印象に残っているのは、ベネディクト16世がベルゴリオ枢機卿に告解をするシーンです。

当時、幾つものスキャンダルに見舞われ、精神的肉体的に疲労困憊していた教皇が、正反対の主義主張・性格の枢機卿に次第に心を許していく様には、心が揺さぶられます。

そしてその後、バチカン美術館に見学に訪れていた多くの観光客にもみくちゃにされながら、気さくに、楽しそうに自撮りに応じるベネディクト16世の様子が、本当に微笑ましいのです。

ぜひ、ご覧いただきたい映画です。

天国で安らかにお過ごしになられますよう、心からお祈りいたします。

・・・・・・・・・・・・

1月1日、元日の主日のミサで、新成人の祝福が行われました。

20歳を迎える3名の新成人が参列し、宮﨑神父様の祝福を受けました。

3人は、今年の抱負を抱いていることでしょう。

そして大人として扱われることになるこれからの人生に、期待と希望を持っていることでしょう。

20歳の時、皆様はどのような誓いをしましたか?

覚えていらっしゃいますか?

わたしは、20歳になってすぐに、大きな病気をしました。

それまでは、勉強とスポーツに明け暮れ、何となく幸せに生きていましたので、生死に関わるような大病を20歳の時に経験したことで、そしてその後すぐに洗礼を受けたことで、文字通り「生まれ変わり」、新しい人生を歩み始めました。

生きていれば誰も、節目となるような出来事に遭遇するでしょう。

まずは、20歳という成人の年は大切にしたい節目です。

人生とは、生きるとは、楽しむことだ。

若い彼、彼女には、そう思ってほしいものです。

望まなくても、辛いことや悲しいことは必ず起こります。

まずは、楽しんで!と伝えたい。

わたしも、今年の誓いを立てました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

神様の子

主の御降誕、おめでとうございます。

ADVENTアドベントとは、「到来」を意味します。

メシア、キリストの到来を祝うのがクリスマス、キリストのミサです。

実際に12月25日にベツレヘムでお生まれになったわけではありませんが、史実かどうかは問題ではないのです。

何のために、誰に向けて誕生物語が描かれているのを理解することが大切です。

わたしたちキリスト者は、このイエス様の誕生の意味をどう捉えているでしょうか。

当時のユダヤ人たちにとってのメシア(キリスト)とは何者だったのか。

ナザレのイエス

歴史上の人物

信仰のキリスト

ユダヤ人にとっての救い主は、当時のローマ帝国からの圧政から救ってくれる王としての神でした。

現代のわたしたちキリスト者にとっては、イエス様は神の子、そして同時に神様です。

パウロの認識では、イエス様は神の子としてお生まれになったのではありませんでした。

一人の人間として生まれ、活動したイエス様がご復活を通して神となられた、という考え方です。

ペトロの認識では、イエス様は特別な使命を神から受けたメシア(王)である、というものでした。

彼はイエス様を神の子であるとは思っていなかったのです。

「あなたはメシアです」(マルコ8・29)

1番古い福音書であるマルコによる福音書は、「神の子イエス・キリストの福音の始まり。」という出だしで進みます。

これは、最初から神の子だった、という認識からではなく、イエスとは何者なのか、そして「神の子」として人々に認識されていく過程を中心テーマとする、マルコの洞察の表れです。

「まことに、この方は神の子であった」(マルコ15・39)

この百人隊長の言葉は、マルコの神学的頂点である考え方、受難・死・復活によって全世界の異邦人から神の子であることが認められたことを暗示しています。

それに比べ、誕生物語を記したマタイとルカは、当時のユダヤ人に向けて「この方は神の子、神様だ」と伝えたかったので、生まれた時から神の子であるということを強調しているわけです。

ルカ2章のイエスの誕生物語は、旧約聖書からの多くの逸話が散りばめられた、映像が目に浮かぶような美しい描写です。

今日、ダビデの町に、あなた方のために、救い主がお生まれになった。

この方こそ、主メシアである。

あなた方は、産衣にくるまれて、飼い葉桶に寝ている乳飲み子を見出すであろう。

これが徴である。

(11〜13)

イエス様が神の子、神様であるからこそ、わたしたちはその神様の子なのです。

25日のミサでは、2名の方の洗礼式が執り行われました。

来る年も今年のようでありますように。

あなたの上に、平安がありますように。

あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように。

(サムエル上25・6)

良いお年をお迎えください。✝️

クリスマスの過ごし方

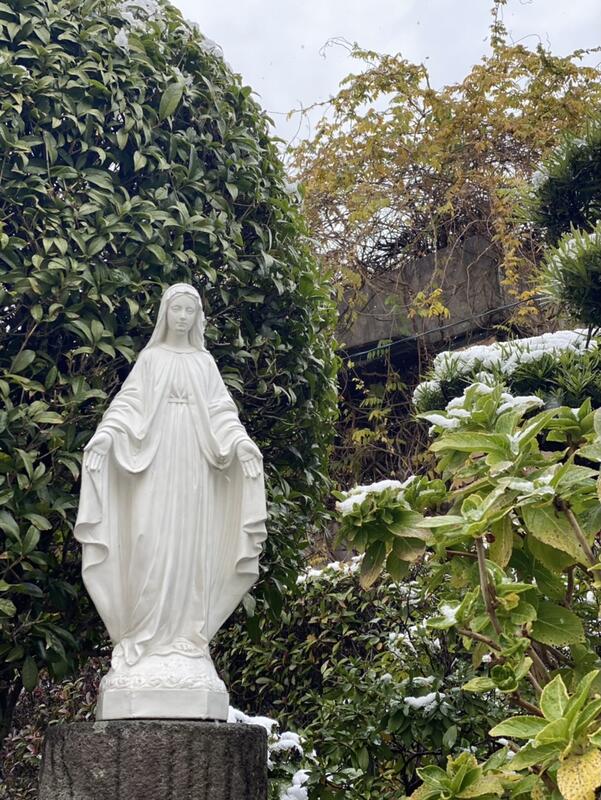

久留米は初雪の日曜日でした。

朝は吹雪のような降り方でしたが、主日のミサにはいつも通り100名以上の参列がありました。

・

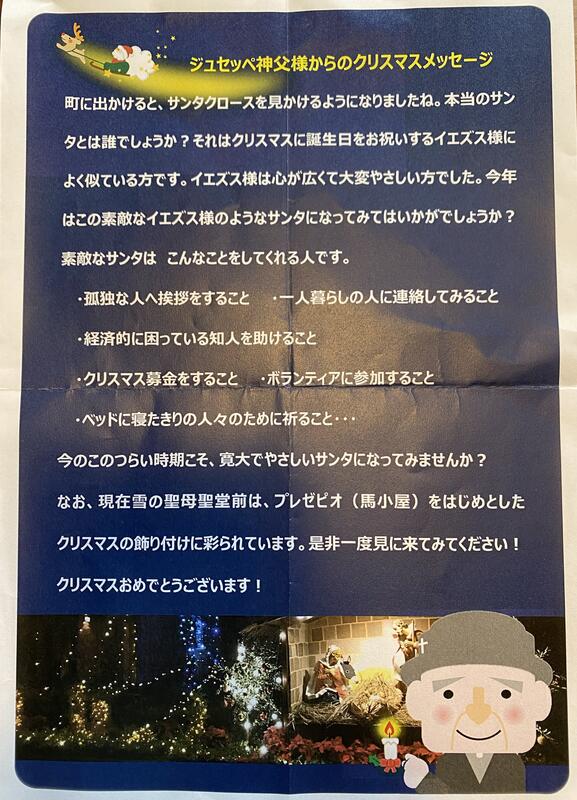

先日、ジュゼッペ神父様が「あなたにラブレターです」、とお手紙をくださいました。

先週のごミサで、ジュゼッペ神父様がこうおっしゃいました。

「人を喜ばせるために、努力・苦労していますか?

今年のクリスマスこそは、誰かを幸せにするための努力をしましょう!」

・

この前、わたしの前の席に座られていたご年配の女性。

お見かけしたことのない方でしたし、明らかにごミサに与るのは初めて(数回目?)のご様子。

聖体拝領の時に「洗礼を受けておられますか?」とお尋ねしてみました。

「いいえ。両親は信者でしたが、わたしは受洗していません。今日は父の命日なので、教会に来てみました。」

「それでは、神父様の前に行かれた時に、頭を下げてみてください。祝福してくださいますから。」

「本当にいいのですか?」

「もちろんです。お父様も喜ばれますよ。」

席に戻られた時、とても晴れやかなお顔をされていました。

毎年この季節になると、信者ではない方のミサへの参列が増えます。

フラッと入ってこられるだけではなく、ミサに参列してみよう、というのはおそらく勇気のいることではないでしょうか。

そうした方を見つけたら、「はじめてこられた方へ」という教会のパンフレットをお渡ししたり、少しお話を伺ったり。

・

ジュゼッペ神父様のおっしゃったように、「この季節だからこそ!」とできることはいろいろとあります。

十戒には、「お前の父と母を敬え」という項目があります。

男性優位社会であったのに、「父に従い、母を尊重」ではなくどちらも同じように「敬え」となっているところがポイントです。

シラ書には、この十戒について解説された箇所があります。

父を敬う者は罪を償い、

母を尊ぶ者は宝を積む者に等しい。

言葉と行いを持って、父を敬え。

そうすれば、父の祝福が、お前の上に臨むだろう。

父の祝福は、子供たちの家を強めるが、

母の呪いは、その土台を覆す。

(3・3〜4、8~9)

心を尽くして父を敬え。

母の産みの苦しみを忘れるな。

お前は、両親によって生まれたことを銘記せよ。

彼らがお前に与えたものに、

何を持って報いることができようか。

(7・27〜28)

箴言23章24~25節には、次のように書かれています。

正しい者の父は大いに楽しみ、

知恵のある子を産んだ人は、その子を喜ぶ。

お前の父はお前とともに喜び、

お前の産みの母はお前とともに楽しむ。

今週は、耳を疑うような事件がありました。

親を大切にする家庭で育っていれば、その習慣は自ずと子どもに引き継がれるものだと思うのです。

「両親を大切にする。」

当たり前のような、誰もが分かっているこの大切な務めは、同時にみんなが「思ったほどできていない」ことではありませんか?

遠く離れて住んでいても、亡くなって天国にいても、できる親孝行はあるものです。

・

わたしがモットーにしているのは、次の聖句です。

『天国にいる母のために』

主に従う者は、母に安らぎをもたらす。

(シラ書3・6)

教会で与えていただいている役割を務めていると、母が喜んでいるような気がするのです。

『助け合って暮らす父のために』

子よ、年老いた父の世話をせよ。

その余生を悲しませるな。

たとえ、父の知力が衰えても、これを大目に見よ。

(シラ書3・12〜13)

かなり大目に見ています。

歳と共に優しくなってきているので、これからも大目に見ることとします。

・

フランシスコ教皇様は水曜日の一般謁見のお説教で、クリスマスを祝うことは良いことだとしながらも、「しかし、お金をかけずに、もっと質素なプレゼントを用意し、節約した分をウクライナの人々に送ろう」と呼びかけられました。

これもまた、クリスマスのよい過ごし方でしょう。

降誕祭までのあと数日、丁寧に、悔いのないように、大切に過ごしていきましょう。

愛すること

アウグスティヌスの「告白」第10巻第27章は、彼の回心後の心境を表現した美しい文章です。

古くて新しき美よ、おそかりしかな、御身を愛することのあまりにもおそかりし。

御身は内にありしにわれ外にあり、むなしく御身を外に追いもとめいたり。

御身に造られしみめよきものにいざなわれ、堕ちゆきつつわが姿醜くなれり。

御身はわれとともにいたまいし、されどわれ、御身とともにいず。

御身によらざれば虚無なるものにとらえられ、わが心御身を遠くはなれたり。

御身は呼ばわりさらに声高くさけびたまいて、わが聾せし耳をつらぬけり。

ほのかに光さらにまぶしく輝きて、わが盲目の闇をはらいたり。

御身のよき香りをすいたれば、わが心は御身をもとめてあえぐ。

御身のよき味を味わいたれば、わが心は御身をもとめて飢え渇く。

御身はわれにふれたまいたれば、御身の平和をもとめてわが心は燃ゆるなり。

先週ご紹介した、山本芳久さんの本に、この箇所の解説があります。

「何を愛しても何を手に入れても本当の満足が得られなかった。

しかし、神と出会って、神を愛するようになって、真の恋人である神と出会って、自分の心は本当の満足をはじめて得ることができた。

なぜなら、もともと自分は神に向けて造られていたのだから、と。

自分が「あなた(御身)」を愛するようになったのは比較的最近のことだが、「あなた」の方では、私があなたを愛し始める前から私と共にいてくださって、私のことを愛し導いてくださっていたのですと。」

先日、宮﨑神父様がおっしゃっていました。

「最近では、わたしは無宗教です、家には仏壇も神棚もありません、そういう人がとても多い。」

自宅の神棚に手を合わせなくても、神社でお賽銭を投げて祈る日本人は多いのでしょう。

ワールドカップで日本の勝利を祈った人、受験の合格を願って祈る人、何かに向かって祈るという行為はそう難しいことではないのです。

ですが、それは「信仰」ではありません。

自分が神様から愛されている、そう実感して涙したことがある。

自分の事だけではなく、友のため、誰かのために祈りを捧げる。

信仰があるというのは、そういうことだと思います。

「ラザロの蘇生」(1631)

この絵は、最近観た映画の中で初めて知りました。

オランダの画家、ヤン・リーヴェンスの作品です。

映画のストーリーが頭に入らないほど惹きつけられました。

イギリスのBRIGHTON&HOVE MUSEUMSに収蔵されています。

ヨハネの福音書11章のラザロの蘇生のエピソードでは、イエス様が涙を流された様子が描かれています。

「わたしたちの親しい友ラザロが眠ってしまった。しかし、わたしは彼を眠りから覚ましに行く。」(11)

「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はみな、永遠に死ぬことはない。このことをあなたは信じるか」。(25~26)

心に憤りを覚え、張り裂ける思いで、(33)

イエスは涙を流された。(35)

イエスは、またも心に憤りを覚えて、墓においでになった。(38)

ラザロを愛しておられたから悲しまれた涙ではない、といろいろな方が解説されています。

愛する者たちが、イエス様の言葉を理解していないことへの怒りもあったのでしょう。

死から逃れられない、罪深い人の性への怒りもあったことでしょう。

そして、このこと(ラザロを起こされたこと)がイエス様の逮捕につながる重大な出来事となったのでした。

「ラザロ、出てきなさい」(43)

こう叫ばれて、「イエス様は愛するラザロを死から脱出させたのだ」と、わたしは聖書の師匠から学びました。

この絵のイエス様の天を仰ぐような様子を見た時、やはりイエス様は愛しておられた友の死に涙を流されたのだ、と感じました。

イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。(5)

イエス様の涙が書かれているのは、3か所あります。

エルサレムに近づいたとき(ルカ19・41)、「激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ」(ヘブライ5・7)と表現された箇所、そして、ラザロの蘇生に関する箇所です。

わたしは、この3つのエピソードいずれからも、イエス様の愛を感じるのです。

民(エルサレム)を救う愛、天の父への愛、そして愛する友(仲間、弟子)を想う気持ち。

・・・・・・・・・・・・・・

バキアーナスという曲をご紹介します。

日本語では「ブラジル風バッハ」と言うようです。

ブラジル出身のエイトル・ヴィラ=ロボスの代表作です。

先ほどのラザロの蘇生の絵を見ながら第4番の1、前奏曲Prelúdioを聴いてみてください。

わたしはこの曲に、イエス様の涙を感じるのです。