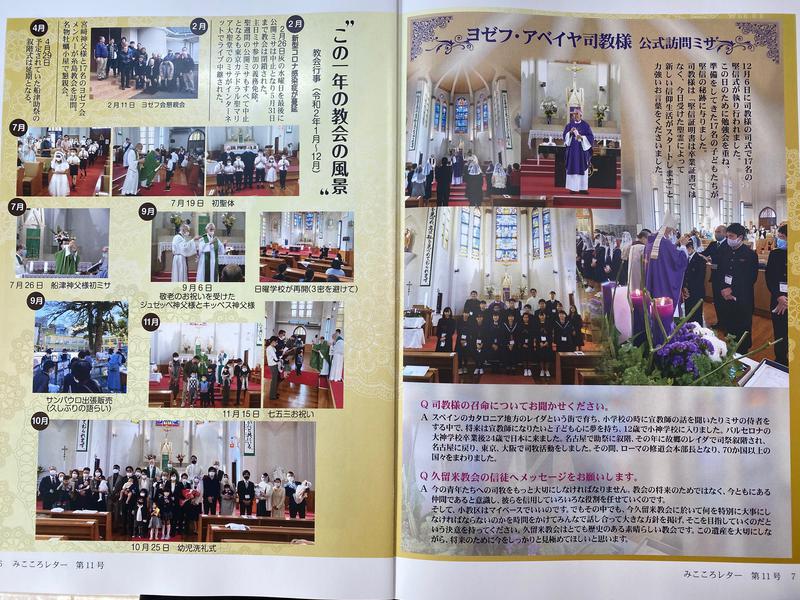

行事風景

2021をよりよく生きるために

聖堂の横の庭園スペースに、新しく石碑が据え置かれたことにお気づきになりましたか?

イエスのみこころにささげられた久留米教会

教会を訪れる人がそのことをいつも思い起こせますように。

キリスト教は3世紀前半まで、まったく政治利用、権力利用されていませんでした。

エルサレムの神殿が起源70年に壊されてほとんどのユダヤ人のディアスポラが始まるまでは、宗教とさえ認められていません。

なぜならローマ帝国は「新宗教」を認めていなかったからです。

キリスト教はユダヤ教の分派と理解されていました。

それからの歴史のいろいろな経緯で、西欧キリスト教文化という今の「近代世界」のベースができたのです。

これは、竹下節子さんのブログに書いてあったことばです。

今では欧米のほとんどの国が、何らかの形でキリスト教の歴史の上に形成されているのは、そう考えると不思議なことにも思えます。

そう。

現在わたしたちが信じていること、生きているこの世の中は、長い長い歴史と葛藤と不思議なことの積み重ねでできているのです。

いまから何年経ったら、コロナウィルスの蔓延とアメリカ大統領選挙の混乱がもたらしている現状が歴史に意味をもたらすでしょうか。

そう考えずにはいられない、2021年の始まりです。

わたしたちの歴史に刻まれるであろうこの2つの出来事にも、政治的、宗教的な権力闘争、利害の対立があります。

示されているはずの教訓を人々(わたし)が実際に受け止めるのはずっと先のことのように感じています。

理想とする連帯、実際には分断

思いやりと希望、現実には批判と非難と不安

わたしたち人間の弱さと愚かさを毎日見聞きし、実際に自らがその悪魔にとり憑かれることを体感する日々。

なぜ協力できないのか。

なぜ批判ばかりするのか。

そう言いながら、他者を非難する。

この悪循環を今年は断ち切りたい。

わたし自身のこと、わたしの決意ではありますが、多くの方も思い当たることはないでしょうか。

何事にも意味があります。

歴史上、人間は多くの過ちをおかしてきました。

その都度、もとに戻すのではなく軌道を変え、価値観を新たにし、示された意味を理解しようと努めてきたはずです。

洗礼を受けている、というお恵みを忘れてはいけないときです。

2020年は良いことがなかった、と感じている方が多いかと思います。

2021年はよりよく生きていきたい、そう思っています。

聖書に落ち着きを見出したい。

そう思って、無作為にページを開いて読むことにしました。

(昔からそうしています。

今週の朗読箇所を読む、読み方ではなく、あえて無作為に開いてみるのです。

そうして開いて読んでいくうちに、求めていた言葉に出会えた時の喜びは格別です。)

嵐における主の栄光

神の子らよ、主に帰せよ、

栄光と力を主に帰せよ、

み名にふさわしい栄光を主に帰せよ。

主を拝め、聖なる方の現れる時。

主の声は水の上。

栄光の神は雷鳴をとどろかされる。

主は果てしない水の上。

主の声には力があり、

主の声には威厳がある。

主の声は杉の木を砕き、

主はレバノンの杉を打ち砕く。

主はレバノンを子牛のように、

シルヨンを若い野牛のように躍らせる。

主の声は火の炎をひらめかす。

主の声は荒れ野を震わせ、

主はカデシュの荒れ野を打ち震わせる。

主の声は雌鹿をのた打ち回らせ、

森を裸にする。

その神殿ですべてのものは「栄光あれ」と言う。

主は洪水の上に座し、

主は王としてとこしえに座られる。

主はご自分の民に力を与え、

主はご自分の民を祝福し平安を与えてくださる。

(詩編29)

荒れ野と乾いた土地は歓喜し、

荒地は喜び、花を咲かせる。

水仙のように花を咲かせ、

まさに喜びに喜んで歓呼し、

レバノンの栄光とカルメルとシャロンの威光がこれに与えられる。

彼らは、主の栄光、

わたしたちの神の威光を見る。

弱った手を強くし、

ふらつく膝をしっかりさせよ。

心に不安を抱く者たちに言え、

「強くあれ、恐れるな。

実よ、お前たちの神を。

報復が、神の報いが来る。

ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる。」

その時、見えない人の目は開かれ、

聞こえない人の耳は開けられる。

その時、足の不自由な人が鹿のように跳ね、

口のきけない人の舌が喜び叫ぶ。

荒れ野には水が、

荒地にも流れが湧き出る。

焼けつく砂地は池に、

乾いた土地は泉となり、

かつて山犬が伏した棲処に葦やパピルスが生える。

永遠の喜びが彼らの冠となり、

喜びと楽しみが彼らに追いつき、

悲しみと溜息は去る。

(イザヤ35)

聖書を開きましょう。

宮﨑神父様がいつもおっしゃっています。

もっと聖書を身近な存在にしてみるのです。

難しく考えなくてもよいのです。

聖書にもっと親しむことによって、自分に与えられているお恵みに気づき、抱えている不安の解決の助けとし、今本当に必要なことを見極める知恵を呼び覚ましましょう。

☆神の音楽の音を出してくれるハーモニーである聖書

☆相違なる音から一つの救いの音声を放つ聖書

☆一面に花の咲く平原である聖書

☆神からの手紙

☆人間の故郷である天国からの手紙である聖書

初代教会の教父たちは、聖書をこう表現したそうです。

聖書を読んだことのある人はほとんど例外なく、この書物の中に何か大切なことがあると言います。

ある人は判断や行動の基準となるものを見出し、

ある人は人生を精神的に豊かにするものを求め、

病んだ心を癒してくれることば、正しく導いてくれることばを探し出す。

優れた文学や偉大な哲学書として読む人もいるでしょう。

人々は聖書にいろいろな仕方で近づいており、そのいろいろな読者の関心に幅広く答える不思議な書物である、と和田幹男先生はおっしゃっています。

2021年はいつも聖書をそばに。

『成人』することの意味

皆さま、2021年あけましておめでとうございます。

今年も、毎日のお恵みを見逃さず、各々が置かれている立場と与えられた責任に忠実に、思いやりと感謝に溢れた日々を生きていけますように。

3日のごミサでは、今年20歳の成人となる信徒のお祝いがありました。

日本では『成人』というと、「お酒が飲める年齢になった」というイメージが強いのですが、本来の成人するという意味は「社会的責任を持つことを認められた」ということではないでしょうか。

ユダヤ教では、男子は13歳で成人となるバル・ミツバ(女子は12歳バト・ミツバ)という儀式がエルサレムで盛大に行われます。

(ユダヤ教では祈りの場は厳格に男女が分けられています。

嘆きの壁も左半分が男性用、右半分が女性用です。

このバル・ミツバの儀式も男子と父親や男性親族だけで行われ、母親や女性親族は仕切りからのぞき込む形です。)

これは、(ウィキペディアによると)中世以降にできたしきたりで、キリスト教の堅信式の影響を受けて始まったと言われています。

つまり、イエス様の時代には無かったのです。

ユダヤ教の戒律を守ることができる年齢が成人である、とされています。

自分の行為で許されることと許されないことを認識し、自分の行動に責任を持てる年齢に達したことを、成人式という形で祝うのです。

ヨセフ様、マリア様が3日も探し回ってようやく見つけた12歳になった我が子イエスが神殿で学者たちと知的なやり取りをしていた、というあの出来事を思い出します。

どうして、わたしをお捜しになったのですか。

わたしは父の家にいなければならないことを、ご存じなかったのですか。

(ルカ2・49)

イエスは知恵も増し、背丈も伸び、ますます神と人に愛された。

(ルカ2・52)

イエス様の少年時代(お生まれになったこと、そしてヨハネから洗礼を受けるまでの間の)唯一のエピソードであるこの箇所は、わたしにはイエス様の成人した記念の出来事に思えるのです。

他にイエス様の少年期、青年期の記述がないので想像にすぎませんが、この日、マリア様は悟られたのではないでしょうか。

幼かった我が子はもう母の手元から離れ、成人として、いつの日か何かを担う存在となるということを。

「これらのことをことごとく心に留めていた」という短い記述がその覚悟を秘めていると感じます。

教皇フランシスコ講和集7に「よい羊飼い」というお説教があります。

少し抜粋してご紹介します。

よい羊飼い(イエスのことです)は、わたしたち一人ひとりに目を配り、わたしたちを探し、わたしたちを愛し、ご自分のことばを伝え、わたしたちの心の奥底、願望、希望、そしてわたしたちの失敗や失望を知っておられます。

イエスはわたしたち一人ひとりに終わることのない、全きいのちを生きる可能性を与えてくださいます。

さらにイエスは、愛をもってわたしたちを守り抜き、人生で向き合うことになる険しい道や、時に危険な道をくぐり抜けるのを助けてくださいます。

イエスに倣って、兄弟愛と自己奉献という新しい道を歩むために、自分勝手な行いをやめ、誤った道の迷路から離れるのです。

次は、2019年のワールドユースデーで語られたお説教の一説です。

皆さんの自分に与えられた使命は遠い未来の約束ではありません。

青年期は待合室ではありません。

今日のあなたの人生は、今日しかありません。

危険を冒すなら、それは今日です。あなたの出番は今日なのです。

「皆さんは未来です」とよく言いますが、皆さんは未来ではありません。

皆さんは「いま」です。

皆さんこそ「神のいま」なのです。

神と神から与えられた使命に、待ち時間はありません。

それは、いまなのです。

単純な言い方ですが、この教皇様のおことばを理解できる、実行するように努めようとできる、それが『成人』なのではないかと考えます。

コロナ禍にあって、学業も就職もままならない、困難な時代を生きる若者を思うと、自分が20歳だった時代がうそのようです。

今年『成人』となる若者たちが、これからも直面するであろう困難に立ち向かうための強さと優しさを身にまとうことができますように。

父である方の愛

イエス様の誕生をもって、教会のカレンダーは降誕節に入ります。

クリスマスの次の日曜日は聖家族をお祝いするのが習わしです。

父と子と聖霊の御名によって アーメン

父である神

イエス様

聖ヨセフ様もお父様です。

どうしても存在感の薄いヨセフ様ですが、イエス様がダビデの家系なのはヨセフ様の血です。

ヤコブの子はマリアの夫ヨセフである。

キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。

(マタイ1・16)

イエス様がダビデの家系てあることが書かれたそのあとに続き、ヨセフ様へのお告げについて書かれています。

イエスの母マリアはヨセフと婚約していたが、同居する前に、聖霊によって身ごもっていることが分った。

マリアの夫ヨセフは正しい人で、マリアのことを表ざたにするのを望まず、ひそかに離縁しようと決心した。

ヨセフがこのように考えていると、主の使いが夢に現れて言った。

(2・18~20)

ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じたとおり、彼女を妻として迎え入れた。

マリアが男の子を生むまで、ヨセフは彼女を知ることはなかった。

(2・24~25)

イエス様が生まれた直後にも、エジプトに非難するように主の使いが夢でヨセフ様に現れて言います。

そして、エジプトから出てイスラエルに行け、と主の使いが夢に現れるのもヨセフ様に、です。

ルカには、「ダビデ家とその血筋に属していたヨセフ」がベツレヘムに住民登録にマリア様を連れて行ったことと、主の使いが羊飼いにベツレヘムへ行くように告げたとき「マリアとヨセフ、そして飼い葉桶に寝ている乳飲み子を探し当てた」という2か所にヨセフ様のことがチラッと書かれています。

マリア様を静かに受け入れ、エジプトへ行け、イスラエルに戻れ、と天使のお告げに従って家族を守ったお父様。

なのに、外典に書いてあるからなのでしょうが、中年だったさえないおじさんが若いマリアを嫁にもらうことになり気が引けたから耐えた、ようなイメージがないことはない、、、です。

ミケランジェロ HolyFamily

(完全に、お父さんじゃなくておじいさんです、、、)

ヨセフは一見すると主役級にはならないものの。その姿勢の中にはすべてのキリスト者の知恵が収められています。

説くことも語ることもしませんが、神のみ旨を行おうとするかたで、しかもそれを福音に沿った、真福八端の仕方で行います。

ヨセフは完全に神を信頼し、天使の言葉に従ってマリアを自分のもとに迎えます。

神に対する固い信頼によって、人間には困難なことを、ある意味納得のいかない状況を、受け入れることができるのです。

ヨセフはマリアの胎から生まれる子は自身の子ではないこと、神の御子であることを、信仰において理解します。

そうしてヨセフは、地上での父であることを全面的に受け入れる保護者となるのです。

(教皇フランシスコ講和集7より)

早くから描かれていた聖母子像と違って、聖家族は16世紀頃から描かれるようになりました。

それまではヨセフ様に対する信仰が薄かったからと言われています。

教会がヨセフ様を保護者として認定したのは1870年です。

久留米教会にはもともと、マリア様のご像しかなかったのですが、30年ほど前にヨセフ様のご像もこうして設置されました。

(ちょっと頼りない雰囲気?)

これは、ガイドさんが「イスラエルで一番美しい聖家族のご像だと思っている」とおっしゃっていた、イスラエルの聖ヨセフ教会のご像です。

(頼りがいありそう?)

教皇フランシスコは12月8日、聖ヨセフがカトリック教会の保護者として宣言されてから150年を迎えるにあたって、2020年12月8日から2021年12月8日を「ヨセフ年」とすることを宣言しました。

教皇は同日、使徒的書簡「パトリス・コルデ」(父親の心で)を発表し、イエスの養父としての聖ヨセフの優しさやあふれる愛、神からの召命への従順さ、父親としてあらゆることを受容し、創造性をもって行動した勇気、質素な労働者としての姿、目立つことがなかった生き方に触れています。

聖ヨセフは「執り成しの人、苦難の時に支え、導いてくれる人」だと教皇は記しています。

使徒的書簡は福者ピオ9世教皇が1870年12月8日に聖ヨセフを「カトリック教会の保護者」と宣言してから150年を記念して発表されました。

教皇フランシスコは使徒的書簡で、新型コロナウイルスのパンデミックが続く中で、聖ヨセフが示してくれているのは、日々の困難を耐え忍び、希望を示しているが、決して目立つことのない「普通の人々」の大切さだと強調しています。

(カトリック中央協議会ホームページより)

2020年は、誰にとっても試練が与えられたような、多くのことを考えさせられる、忘れがたい年となりました。

わたしたちには、幸いにもお父さんがいてくれます。

天の父

イエス様、ヨセフ様

神父様

マリア様へは毎日お祈りしていますが、ヨセフ様にお祈りしたことはないかも。。。

この一年の締めくくりとなるあと数日、ヨセフ様にもご加護をお願いしつつ、地球全体に与えられたこの試練の日々が一日も早く収まりますように祈りながら新しい年を迎えたいと思います。

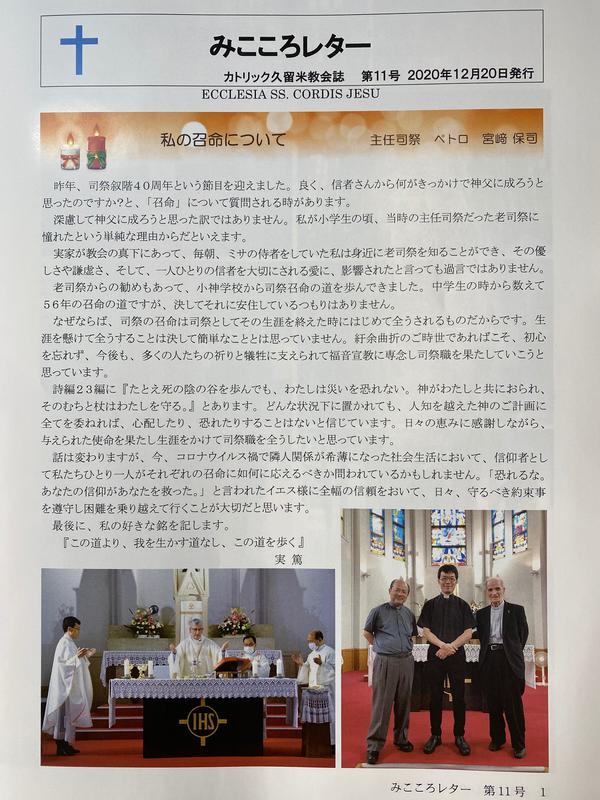

久留米教会の召命を考える

久留米教会の広報誌、みこころレターの11号が完成しました。

前任主任司祭の森山神父様が「教会に来られない信徒にも教会の様子を知らせるツールとして」の役割も込めて始められた広報誌です。

年に2回、6月と12月の発行を続けていましたが、今年は教会が春に閉鎖されたことで6月の発行は見送りました。

毎回、テーマを決めて記事の構想を考えています。

今回のテーマは『召命』です。

このコロナ禍、日曜学校の子どもたちが減り、侍者もいないミサが続き、少年たちを日曜日に見かけなくなってしまいました。

やはりどうしても『召命』=少年たちが司祭を目指してくれる聖霊のお導き、という考えにとらわれてしまうわたしとしては、なにか不安が拭えない日々だったのです。

みこころレターの構成について宮﨑神父様と打ち合わせをしているときに、そのことをお話しました。

「教会の庭を手入れしていつも花を植えてくれている人たち、誰も行かない墓地の清掃をしてくれている人たち、そういう信者の召命の姿も記事にしなさい。」

そう教えてくださいました。

心が湧き立ち、次々とアイデアが浮かんできました。

墓地の清掃のことは、このホームページでご紹介させていただきました。

清掃をしてくださっている信徒のおじさま方に「わたしを墓地に連れてって!!」とお願いし、お話を伺っていたら広報誌のスペースでは足りない!と思ったので、ホームページで熱く語りました。

わたしがこうして教会の広報の役割を任せていただき、楽しみながら取り組むことができていることについても、「あなたはあなたの召命を生きてるじゃない!」とある神父様から言っていただきました。

やはり『召命』は幅も奥も深いのです。

今回のみこころレターでは宮﨑神父様、船津神父様、古市助祭様、神学生の吉浦君にご自身の召命について書いていただきました。

アベイヤ司教様にインタビューをし、久留米の信徒へのメッセージをいただきました。

紙面の都合で掲載できなかった、みこころレターのためにアベイヤ司教様が書いて送ってくださったメッセージの全文をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・

「小教区共同体を行き来するには」 ヨゼフ・アベイヤ

小教区を訪問するときによく聞かれるのは、小教区共同体はより活発になるために何をすればいいでしょうか、ということです。

その時繰り返し伝えるのは、「初代教会の姿を見ることです、4つの特徴が見られます」

1)共に祈る

皆が集い、共に祈りに参加し、互いに支え合っている姿はとても美しいものです。

一人ひとりが置かれている場でイエスの弟子として生きる力となったのです。

2)キリストを記念する

初代教会の人々は、《これを私の記念として行いなさい》というイエスの言葉を忠実に守りました。

その時から教会は二千年にわたって、この記念を行ってきました。現代、ミサと言います。

3)兄弟とすべての人々を心にかける

すべてを分かち合って、物が足らなくて困った人はいなかったことです。

共同体においてはもちろんのこと、周りの人々の情況を心にかけて関わったのです。

4)福音の喜びを伝える、天の父が望んでおられる社会を築く

現代の言葉で言えば「福音宣教」です。

彼らは人々の心の渇きに気づき、与えられた福音を宣べることによって、それに応えたのです。

また、社会の中にあった矛盾と不正に気づき、福音の力によって、社会を変えていくパンだねになろうとしたのです。

・・・・・・・・・・・・

よいクリスマスを ♰

(ベツレヘムの聖誕教会のステンドグラスです。)

信仰の歴史と遺産

先週お越しになったアベイヤ司教様が「久留米は歴史ある教会です。この遺産を守りながら将来をしっかり見極めて進んでください。」とおっしゃった言葉が心に響き、そのことをずっと考えています。

【共同訳】

“霊”の火を消してはいけません。

預言を軽んじてはいけません。

すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。

あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。

【フランシスコ会訳】

霊を消してはなりません。

預言を侮らないようにしなさい。

しかし、そのすべてをよく吟味しなさい。

そのうえで道理にかなったことを大切に保ち、

悪いことならどんなことであっても、それに近づいてはなりません。

(1テサロニケ5・19~22)

この「霊」とは、「霊の特別な恵み(カリスマ)」のことを言っています。

日本の先人たちが初めてイエス様の教えを聞いたとき、どのように感じ、どのくらいの驚きと喜びを胸に躍らせたのでしょうか。そのことをずっと想像しています。

イエズス会の記録によると、慶長5年(1600)前半に久留米に伝道所が開設されレモウラ神父と修道士が駐在し、久留米城下に薩摩から運んだ材木で住院のついた天主堂が建設されました。

このほかにも、町のキリシタン達がもう一つの教会を建てていたそうです。

久留米城主 毛利秀包の熱意に支えられて布教は最盛期を迎え、久留米とその周辺のキリスト教信者は7,000人いたと言われています。

久留米教会が1978年に宣教再開100周年を記念して作成した記念誌に載っている、当時の平田司教様の文章をご紹介します。

1601年にスペインで出版された東方伝道史の中に、

「1595年、26聖人の殉教2年前に神父と修道士は久留米という筑後の城下町に到着した。ここには古い二人のキリシタンがいた。この二人のキリシタンは、日曜・祭日に自分の家にあった礼拝所に信者を集め、皆が一緒に祈り終わると、聖教に関する数種の本を朗読した。300名ほどのキリシタンがいるが、神父はこれらの人の告白を聞き、修道士は教えに関する一般の話をした。」と記録されている。

この時点で、久留米での宣教は400年ぐらい前に始められたと思われる。

その後、迫害の火の手が全土に及ぶにつれ、久留米の信者も苦難の道を歩くようになった。

信仰の火種は消えてなくなったかのように見える状態が250年も続いた。

1878年にはソーレ神父様が久留米に正式に赴任して宣教を再開した。

旧筑後久留米藩領の三井郡大刀洗町(今村周辺)が、江戸時代禁教期の潜伏キリシタン(かくれキリシタン)集住地区であったことは良く知られています。

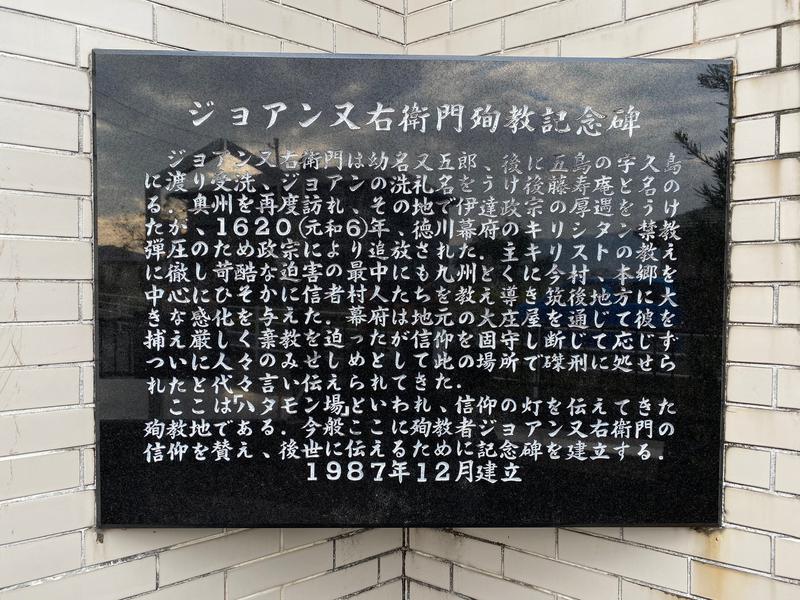

幕末~明治時代初頭に久留米藩による今村キリシタンの一斉検挙拘束があり、殉教者を出しています。

大刀洗町にある殉教跡地に建てられた祭壇です。

イクトゥスとは、ギリシャ語で魚を意味します。

そして、同時に「イエス」「キリスト」「神の子」「救世主」の頭文字を並べた単語でもあるそうです。

偶像崇拝を禁止していたユダヤ教の勢力が強い時代の初期のキリスト教徒が、隠れシンボルとして用いていた、と言われ、それがこの今村・大刀洗のキリシタンたちにも伝わっていたのでしょうか。

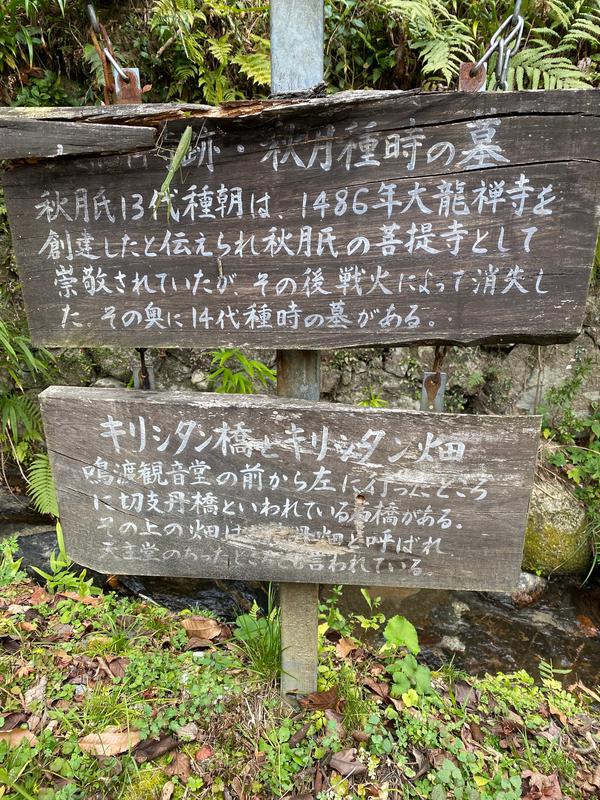

戦国時代末期に秋月にはキリシタンに寛大な秋月種実などの武将がおり、末次興善(コメス)という、博多、長崎、堺などで活躍していた豪商のキリシタンがいました。

永禄12年(1569)に興善は、医師でもあるアルメイダ修道士を紹介して武将など30人に洗礼を授けました。

末次コメスの屋敷裏には小さな教会があって、宣教師達は博多から時々秋月の教会を訪れたようです。

秋月の美しい紅葉の小川に沿った道の奥に、ひっそりとその天主堂の跡地はありました。

昨年11月に訪日されたフランシスコ教皇様がおっしゃったことです。

「この数日間に、何世紀にもわたる歴史の中ではぐくまれ、大切にされてきた日本のすばらしい文化遺産と、日本古来の文化を特徴づける宗教的、倫理的な優れた価値に、あらためて感銘を受けました。

異なる宗教間のよい関係は、平和な未来のために不可欠なだけでなく、現在と未来の世代が、真に公正で人間らしい社会の基盤となる道徳規範の大切さを認められるよう導くために重要なのです。」

(政府および外交団との懇談、同年11月25日)

歴史は語り継いでいかなければ、いつか忘れ去られます。

遺産は管理していく人がいなければ、朽ち果ててしまいます。

ですが信仰は、歴史のなかに埋もれた遺産であってはいけません。

先月ここに書いた墓地のように、たとえそこにご遺骨がもう眠っていないとしても、管理し、祈りを捧げている信徒の姿がある限り、霊は働き、信仰の火は灯っています。

そして、アベイヤ司教様が仰ったとても大切なこと。

彼らは教会の「未来」ではありません。

彼らは「現在」の教会の仲間です。

ツリーの飾りつけと、馬小屋セットを出す役割を担ってくれました!

彼らと共に教会の歴史を創っていきたい、と心から思った日曜日でした。

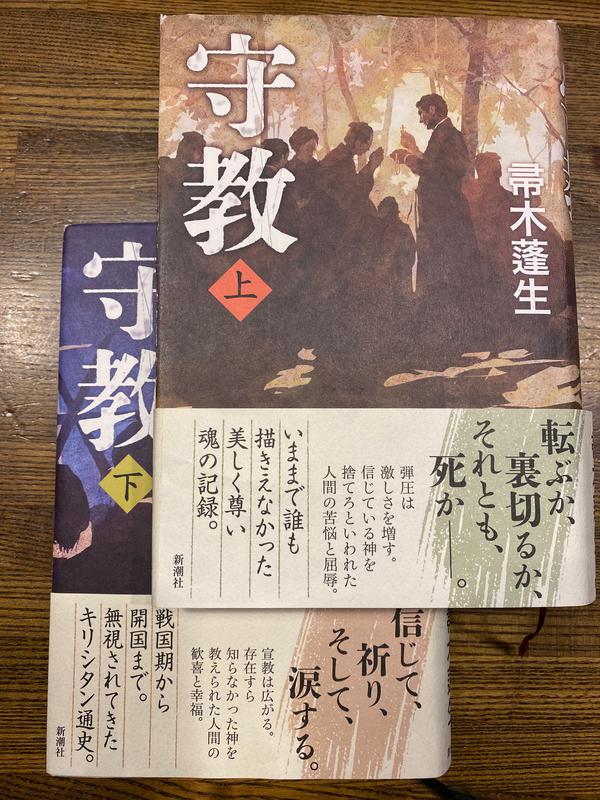

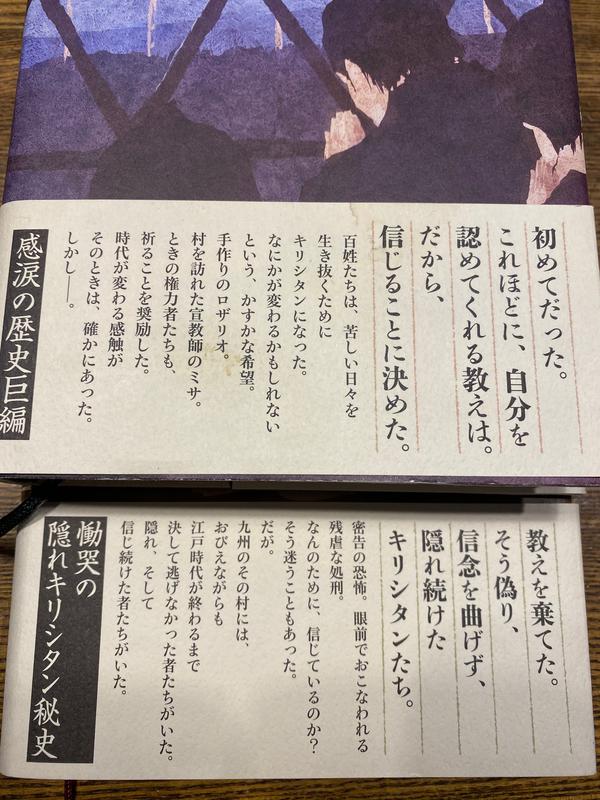

「今月の本」はこちら。↓

表裏の帯に書いてあることばを読むだけで心が震えました。

キリシタンの信仰の小説ですが、ノンフィクションかと思われるほどのリアリティです。

江戸時代を通じて、ひっそりと潜教し続けた福岡県「今村信徒」の慟哭の歴史(Amazonの説明より)