カテゴリ:四旬節

荒野での声

四旬節の意味について、パパ様が一般謁見で述べられたお言葉を抜粋してご紹介します。

キリスト教信仰と一年の典礼の中心である復活祭へと向かう、この「四旬節」の歩みは、公生活前に荒野で40日間の祈りと断食の日々を過ごしたイエス様に従うもの、と話され、キリスト者にとって「荒野」が示す精神的意味を説明されました。

自分が荒野にいると想像するよう招かれたパパ様は、そこで最初に感じるのは大いなる沈黙ではないだろうかと述べられました。

荒野は、わたしたちを取り囲む騒音から離れ、その沈黙の中で、風のように吹き、心に触れる神の御言葉を聴く、まさに「御言葉の場所」である。

実際、聖書では、主は荒野でご自身の民に話しかけることを好まれる。

神がモーセに十戒を託されたのは、荒野においてであった。

荒野は「孤独の場所」である。

今日もわたしたちのまわりには多くの荒野がある、貧しい人やお年寄りなど、疎外され見捨てられた多くの人々の存在である。

荒野は無言のうちに助けを求めるこれらの人々へとわたしたちを導き、四旬節の歩みは最も弱い立場の人々に向かう愛の歩みとなる。

イスラエルの荒野の風景です。

パパ様は、荒野でのイエス様の言葉によく耳を傾けるために、この四旬節は特に聖書を開くようにも勧められています。

イスラエルの荒野では、ここを実際にイエス様が歩かれたのだ、と心が震える思いがしました。

この写真のように荒涼とした場所も死海の西側には多くありますが、イスラエル政府の取り組みで植林が進み、荒野だった地区が緑豊かな景色に生まれ変わっています。

緑、それはわたしたちの「実際の行動」を指しているのではないでしょうか。

荒野であっても、人々が行動を起こせば緑豊かな地となるのです。

疎外され、見捨てられたと感じている人々のために単に祈るのではなく、わたしにできることはないかと考えています。

病気で教会に行けない方々を訪問する。

公園で定期的にホームレス支援の炊き出しをする。

誰もやらないから、と進んで教会の墓地を清掃する。

そうした先輩信徒の方々の姿を見ていると、彼らには荒野でのイエス様の声が聞こえているのだ、と感じます。

ごミサに与れないこの2週間、わたしにできることを行動して過ごしたいと思います。

音楽による祈り

どのような時に音楽を聴きますか?

わたしは、家事をしながらクラシック音楽をスピーカーから流すのが好きで、いろいろな楽曲が携帯に入っています。

その中でも、詩編を歌ったものや、バッハのマタイ受難曲、ヨハネ受難曲をこの四旬節には毎日聴いています。

マタイ受難曲は、マタイによる福音書の26-27章のイエス様の受難を題材に、

ヨハネ受難曲は、ヨハネによる福音書の18-19章のイエス様の受難を題材にした曲です。

スターバト・マーテル(ラテン語: Stabat Mater、「悲しみの聖母」「聖母哀傷」)をご存知でしょうか。

13世紀に生まれたカトリック教会の聖歌の1つだそうです。

Stabat mater dolorosa 「悲しみの聖母は立ちぬ」から歌詞が始まります。

中世以来、西洋音楽の多くの作曲家がこの詩に曲を付けていて、わたしはドボルザーク、ペルゴレージ、アルヴォ・ペルトのものが好きでよく聴いています。

カトリックでは、マリア様への信仰も大切にしています。

ヨハネによる福音書にだけ、イエス様のご受難に際し母としての悲しみの中にあっても最期に立ち会う姿が書かれています。

ヨハネだけが、十字架のすぐそばで「立っていた」マリア様の姿を書いています。

スターバト・マーテル=母は立っていた

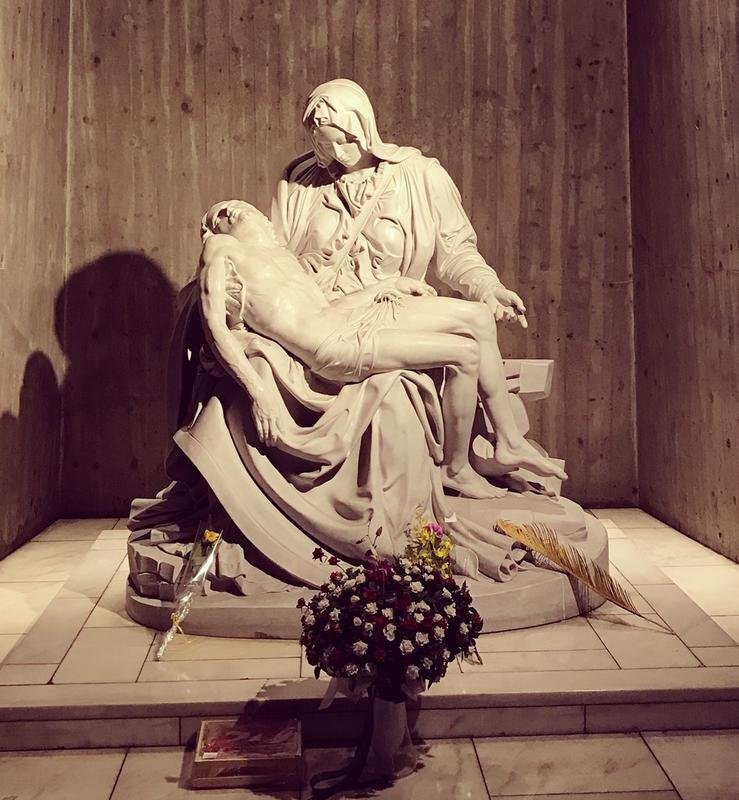

東京のカテドラル関口教会には、ヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂にあるピエタの同寸大のレプリカがあります。

数年前に訪れた時に撮った写真です。

ピエタとは、イエス様が十字架上で亡くなられた後、

マリア様がそのご遺骸を膝に受けてご苦難のあとを偲んだ、

その限りない母の愛を瞑想する姿を現したものです。

http://cathedral-sekiguchi.jp/cathedral/pieta/

十字架から降ろされた息子を膝に乗せて嘆いた、という記述は聖書にはありませんが、

ピエタに表現されているように、苦しんで亡くなった息子を抱いた母の姿は、

幼子イエスを抱く若い母の姿という正反対のイメージとともに、マリア様への信仰の象徴になっています。

詩はラテン語の強弱四歩格で書かれています。

少しご紹介します。

悲しみの母は立っていた

十字架の傍らに、涙にくれ

御子が架けられているその間

呻き、悲しみ

歎くその魂を

剣が貫いた

ああ、なんと悲しく、打ちのめされたことか

あれほどまでに祝福された

神のひとり子の母が

涙をこぼさないものがあるだろうか

キリストの母が、これほどまでの

責め苦の中にあるのを見て

悲しみを抱かないものがあるだろうか

キリストの母が御子とともに

歎いているのを見つめて

さあ、御母よ、愛の泉よ

私にもあなたの強い悲しみを感じさせ

あなたと共に悲しませてください

私の心を燃やしてください

神なるキリストへの愛で、

その御心にかなうように

どうかキリストの死を私に負わせ、

どうかその受難を共にさせ、

そしてその傷に思いを馳せさせてください

肉体が滅びる時には

どうか魂に、栄光の天国を

与えてください

アーメン

ご受難を扱った音楽を静かに流しながらお祈りするのも、お勧めです。

御復活祭まであと20日となりました。

イエス様のご受難と聖母マリア様の悲しみに心を寄せ、心静かに過ごしたいと思います。

「信仰」とは何か。

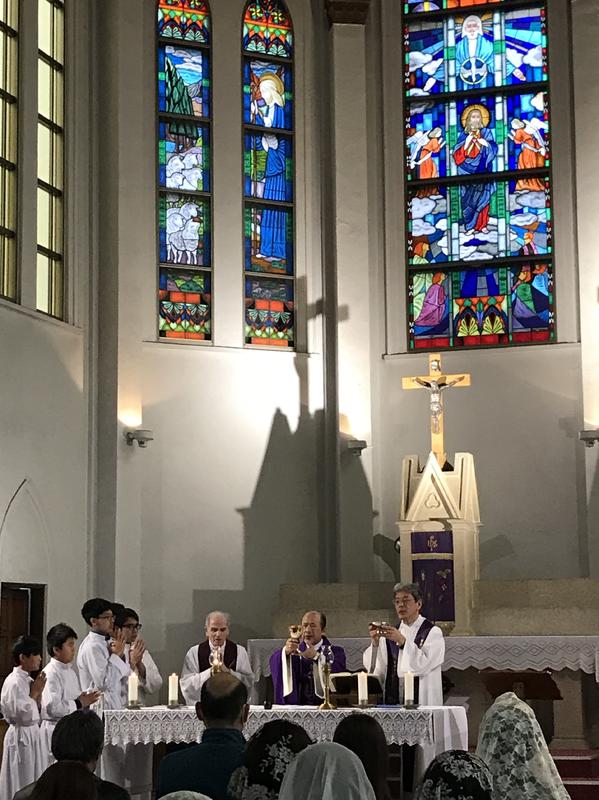

四旬節が始まり、第一主日のごミサは、3人の司祭と2人の神学生と共にという贅沢なものでした。

神父様がたの祭服、ストラも、ご聖体が安置されている 祭壇の幕も紫色です。

カトリックに限らず、その行いの尊さ、素晴らしさ、社会に及ぼした影響などから、尊敬され続けている人は本当に多くいらっしゃいます。そこで、現在バチカンに正式に聖人として登録されている聖者は何人いるのだろう、と思い調べてみました。

結論。

「カトリック、ギリシャ正教合わせて1万人以上の聖人・福者がいるが、厳密に数え上げられてはいない」

ちょっと驚きでした。

聖人ではありませんが、今日はある一人の日本人についてです。

杉原千畝さんについては、ご存知の方が多いかと思います。

「数千人の命を救った男」というタイトルのホームページ、そして実際に記念館もあります。

http://www.sugihara-museum.jp/

リトアニアの日本領事館に押し寄せた、ナチスに追われて逃げてきたユダヤ難民たち。

日本政府が認めなかったのに、6千人もの難民にビザを発給した杉原千畝。

そこまではよく知られている話しだと思います。

でも、杉原が発給したビザは、あくまでも「日本を通過するためのビザ」であり、長くても10日間ほどしか日本に滞在できないものでした。

難民たちは、アメリカなどを最終目的地としており、その10日間の間に日本で目的地と交渉し、船便を確保するのは実際には不可能でした。

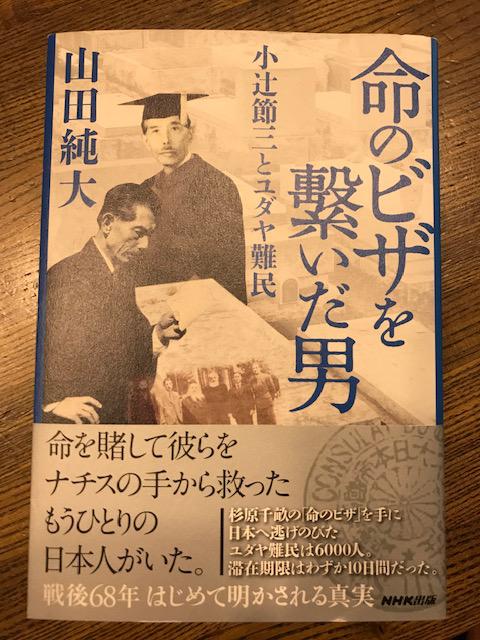

杉原の「命のビザ」を引き継ぎ、難民たちの日本での窓口となり、日本政府と様々な形で交渉し、ビザの延長を実現した日本人がいました。

小辻節三という人です。

杉原千畝と違い、彼のことはあまり知られていないようですし、記念館もありません。

かれは、のちにユダヤ教に改宗し、現在はイスラエルに埋葬されています。

「命のビザ」を繋いだ彼に興味を持ち、ほとんど日本には資料がない中、イスラエルやアメリカで資料を集め、取材を重ねて本にしたのは俳優の山田純大さん。

そう!

杉様(スギちゃんではなく、杉良太郎さん)の息子さんです!

命のビザを繋いだ男(NHK出版)

こうした背景があったことを、わたしは全く知りませんでしたので、大変興味深くこの本を読みました。

一見、カトリックとは関係のない話しのようにも感じられるかもしれません。

ですが、信仰を持つ人の行動はやはり何かが違う、と思ったのです。

プロテスタントの教育を受けて育った小辻氏でしたが、ユダヤ教に興味を持ち、実際にユダヤ人たちのために働いた彼の強い信念は、やはり「信仰」からくるものだったのではないでしょうか。

昨日のミサでは、来月受洗される方々の洗礼志願式が行われました。

信仰を持つことを決められた方々です。

わたしたち自らの信仰について考えを深める良い機会です。

「わたしの信仰とは何か。」

「何のためか。」

思い返してみましょう。

灰の水曜日

2 月10 日、昨年の枝の主日に使われた棕櫚の葉を燃やして作られた灰の祝福が森山神父様により行われ、皆の額に灰をいただき、イエスの40 日間断食の黙想をしました。この日より、四旬節が始まります。皆さんの額には灰によって記された十字のしるしがしっかりと残っていました。