カテゴリ:聖書

今ここにあるお恵み

ご家族やご友人などと、賑やかで楽しいお正月を過ごされましたか?

わたしは妹家族が帰省していましたので、それはそれは賑やかな(騒々しい)年末年始でした。

大騒ぎしながらみんなで鍋を囲んでいるときに、思わず涙ぐんでしまいました。

「何という幸せだろう。

今ここに、神様がいてくださっているんだ。」

心からそう思いました。

主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ。

頭の中で、聖歌がぐるぐると鳴り響いていました。

「神の国」

その時に、このテーマで記事を書こう、と思ったのです。

いつもこのように、日々の些細な出来事や、目にした、耳にしたニュースから聖書の言葉が浮かび、iPadに向かって聖書を開くのが、わたしのここ数年の日課となっています。

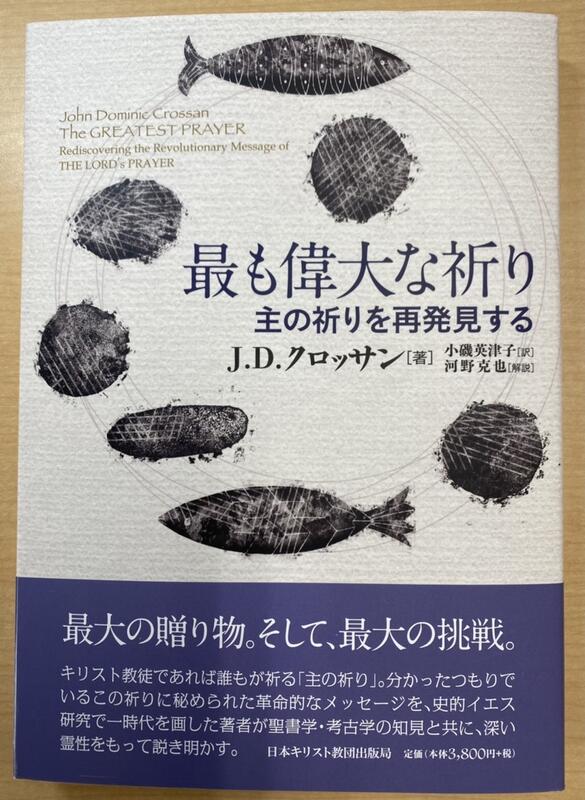

今読んでいる本はこれ。

クロッサン

「最も偉大な祈り 主の祈りを再発見する」

主の祈りのワンフレーズずつが章になっていて、広く深く考察された、クロッサン独特の洞察力による解説です。

この中の、神の国の到来についての下りによると、ヨハネは神の国は『神による世界の大掃除』であり、今にも起きるかもしれないが未来のことである、と語っていました。

一方でイエスは、すでに今ここに現臨していると語りました。

わたしが神の指(神の力)で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方の所にすでに来ている。

(ルカ11・20)

律法と預言者はヨハネの時までである。

それ以来、神の国の福音が宣べ伝えられ、あらゆる人が力ずくで、そこに入ろうとしている。

(ルカ16・16)

神の国は目に見える形で来るのではない。

また、『見なさい、ここに』とか、『あそこに』とか言えるものでもない。

神の国は、実にあなた方の間にあるのだから。

(ルカ17・20〜21)

当時の人々にとって、神の国がすでに存在していると言われても、理解することができなかったことは容易に想像できます。

クロッサンによると、イエス様の言いたかったのは次のようなことなのです。

あなたがたは神を待っているが、実際には神の方があなたがたを待っているのだ。

どうりで何も起こっていないわけだ。

あなたがたは神の介入を求めているが、神があなたがたの協力を求めているのだ。

神の王国はここにある。

あなたがたがそれを認めて、その中に入り、それを生き、そしてそれを築きさえすれば。

イエスは、神の介入ではなく、神への参与を説いたのです。

神による世界の大掃除は、人が神によって力づけられて参与し、超越的な力に動かされて協力しなければ開始せず、完成しないのです。

わたしにとって、この考え方は新しく斬新で、とても腑に落ちました。

神の国は、人の協働がなければ始まらない。

神の介入だけでは神の国の実現は起こらない。

主の祈りが、神に対する祈りの前半と、わたしたちの祈りの後半で構成され、均等にかつ相関的に成り立っているように。

どんなことであれ、もしあなた方のうち二人が心を一つにして地上で願うなら、天におられるわたしの父はそれをかなえてくださる。

二人また、三人がわたしの名によって集まっている所には、わたしもその中にいる。

(マタイ18・19〜20)

わたしたち現代人にとっては、イエス様のこの言葉が1番「神の国」のイメージに近いのではないでしょうか。

わたしたちの間に、今ここに神様がいてくださる。

互いが思いやりを持って愛し合っている場に、神様の愛がある。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪のために、贖いの供え物として、御子を遣わされました。

ここに愛があるのです。

いまだかつて神を見た者はいません。

しかし、わたしたちが互いに愛し合うなら、神はわたしたちに留まり、神の愛はわたしたちのうちに全うされているのです。

(1ヨハネ4・10、12)

神の国は、わたしたち次第でわたしたちのうちに実現するお恵みです。

飛行機から見る景色にも、神様の現存を感じます。

聖書の楽しみ方

紅葉が美しいですね。

聖書は、すべての人を心にかけてくださる神の愛といつくしみを示す本であり、そのかかわりの中に生きるように人間を招く本です。

聖書は、「内容を覚える」教科書ではなく、人生を支える「糧」です。

だからこそ、わたしたちの心に響きます。

これは、今年の聖書週間(11/20~27)のリーフレットに寄稿された、アベイヤ司教様のお言葉です。

リーフレット『聖書に親しむ』

https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2022/08/bibleweek2022.pdf

「新約聖書外典」を読みました。

正典から排除された(正式に採用されなかった)文書を、外典と言います。

以前、ある神父様が「昔は神学校で『これは読んではいけない』と言われていたようですが、面白いので読んでみました。」とおっしゃったので、いつか読もうと思って買ったまま、ほこりをかぶっていました。

たとえば、ラファエロの「聖母の結婚」という絵をご覧になると、聖書のどこにこのエピソードが?と思われるでしょう。

外典のヤコブ原福音書にあるのは、次のような物語です。

マリアは神殿で育てられていました。

大祭司ザカリアの夢に天使が現れ、マリアの結婚相手にふさわしい人を集めて、その手に持った杖に徴があらわれた人を夫とするように、と告げられました。

ヨセフの杖から鳩が出てヨセフの頭にとまるという徴があり、マリアを引き取って保護したのです。

この物語では、「結婚した」とはなっていません。

というのも、この時マリアは12歳、男やもめだったヨセフには息子が何人かいて、自分はマリアの夫には年を取りすぎていると思っていたからです。

マリアがイエス様を産んだ時は、16歳になっていました。

(このストーリーは福音書には書かれていませんので、2人の年齢、ヤコブが2度目の結婚だと知っていたと思われた方は、この物語を知っていらしたのです。)

この絵は、1504年に描かれました。

わたしたちが外典として普段読むことの無い書物は、キリスト教徒の中で人気のある大衆文学作品として広く親しまれていたのです。

次の写真は、イスラエルに行ったときに撮影した、ナザレの聖ヨセフ教会のステンドグラスです。

ヨセフの杖にユリの花が咲いている、という徴が表現されています。

この教会は1914年に建てられたそうですので、長い間に浸透した福音書と外典の物語が、自然と融合したことが分ります。

冒頭にご紹介した、今年の聖書週間のリーフレットの2ページ目は、若松英輔さんのコラムです。

わたしが一番好きな彼の著書は、「イエス伝」です。

その中に、こういう記述があります。

ある若きインド人はこう語り始めた。

「もし皆さんがキリスト教徒になりたいと希望するなら、キリストが生まれたのはエルサレムかベツレヘムのどちらかといったことや、 山上の説教が語られた正確な日時を知る必要なない。

もとめられているのは、ただ山上の説教を感じることである。

説教がなされた時期を論じるために書かれた数多くの言葉を読む必要はない。

それらはすべて学者たちのたのしみにすぎない。

そうしたことは彼らに任せておこう。

私たちは『マンゴ』を食べようではないか。」

マンゴとは、この場合「聖典」を意味している。

キリスト者に求められているのは「山上の説教」について知ろうとすることではなく、そこで語られる言葉を「感じる」ことだというのである。

何かについて知ろうとすることに留まるものは、空腹にもかかわらず『マンゴ』を目の前にいつまでもその生態を調べているような者だというのである。

聖書の楽しみ方は、ぞれぞれにいろいろとあるかと思いますが、わたしは絵画や音楽の中に聖書のエピソードを見つけてその箇所を読むのが好きです。

聖書を読んでもわからないことが多い、と思っている方には、わたしが聖書を学んだ師匠がおっしゃった言葉をお伝えします。

「イスラエルの人々の体験を通して神様を知るために、聖書があるのです。」

・・・・・・・・・・・・・・

死者の月、毎日の祈りの中で、特に親しかった方々のことを想っています。

大好きなマックス・リヒターのNovember(11月)という曲があります。

最近気に入っている、マリ・サムエルセンの北京での演奏は、何度聴いても涙がこぼれます。

天国の皆さんのことを想いながら、聴いてみてください。

毎日を生きる

1ヶ月ぶりにごミサに与ることが出来ました。

今求めていた聖句に出会えるのも、ミサの醍醐味であると思っています。

自分を正しい人間であると思い込み、ほかの人をさげすむ人々に、イエスは喩えを語られた。

(ルカ18・9)

「思い込み」新共同訳では「うぬぼれて」、つまり自分自身に頼る人々とは、「むしろイエスの弟子たちのことであろう」と聖書と典礼の注釈にありました。

「胸を張って立ち、心の中で祈ったファリサイ派の人」と、「遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら声に出して言った徴税人」。

とてもハッとさせられました。

私は聖書が私を理解し、私を説明してくれているのを感じます。

聖書は私が切望していたことや恐れていたことを私に指摘し、待望と期待のかぎを与えてくれます。

聖書は神を探す人、真理と人生の意味を探す人、絶望や恐怖から逃れようとする人にとって、自分を見せてくれる鏡です。

聖書は人間に人間自身、その種々の望み、その目的を啓示し、復活されたかたのことばは、ほんとうに世の救いの歴史のなかで行われつつあるすべてのことの上に押された神の封印であるということを悟らせてくれます。

(「宣教者をそだてるイエス」カルロ・マリア・マルティーニ著より)

世界にはまだキリストを知らない人がたくさんいます。

日本でもわたしたちはキリストを知らない人たちに囲まれて生きています。

キリストを伝えることである宣教は、神の子ども、キリストの弟子となったわたしたち皆に与えられている使命です。

(カトリック中央協議会 「日本の祈願日における解説」より)

世界宣教の日にあたり、自分自身をきちんと見直し、信仰を持っていることをうぬぼれず、自分を通して宣教できるようになるためには、もう少し謙虚にならなければいけないと強く思った日曜日でした。

・

今回の入院中も、1日に一度は聖書を開いて読んでいました。

昔、入院していた時に母がしてくれていたように、目をつぶり、パッと開いたページを読むのが好きです。

抗がん剤の治療中に吐き気を少しでも忘れることができるように、と、母がそうやってわたしに聖書を読んでくれていました。

死者の月を前に、「生」についてのいくつかの聖句をピックアップしてみました。

生きるということはこういうことである、と、聖書ではさまざまな表現でわたしたちに問いかけています。

永遠の命とは、

唯一のまことの神であるあなたを知り、

また、あなたがお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。

(ヨハネ17・3)

たとえ、誰かが自分は信仰をもっていると言っても、行いを伴わないなら、何の役に立つでしょう。

人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるものではありません。

息をしない体が死んだものであるのと同じように、行いの伴わない信仰もまた死んだものです。

(ヤコブの手紙2・14、24、26)

この箇所は、いつも胸にグサッと刺さります。

行いの伴わない信仰では、誰にも宣教することはできません。

地の塵の中に眠っている多くの者が目を覚ます。

ある者は永遠の命に。

ある者は永遠の恥とさげすみに至る。

懸命な者たちは、大空の光のように輝き、

多くの者を義へと導いた人々は星のように夜々限りなく輝く。

(ダニエル書12・2〜3)

これは、旧約聖書中の最初の復活信仰に関する記述なのだそうです。

紀元前2世紀ごろに書かれたこの文の美しさに、現代のわたしたちも感動させられます。

お前は最後までお前の道を行き、憩いに入りなさい。

その時の終わりに、定められた分を受けるために、お前は立ち上がるであろう。

(ダニエル書12・13)

「立ち上がる」、すなわち復活を意味します。

最後まで自分の役割を果たす生き方をしなさい、と言われているような気がします。

毎日をより良く生きていくために、こうした聖書のことばはわたしにとって欠かすことのできないものです。

秋の夜長に、聖書を開いてみませんか?

きっと、聖書がわたしを理解してくれている、と感じることができると思います。

信じていること

教皇フランシスコは、10月の祈りの意向を「すべての人に開かれた教会」とされました。

また、10月はロザリオの月、福音宣教の月です。

すべての人に開かれた、とは、「多様性のうちに互いに耳を傾け合い、教会の外にいる人に扉を開くこと」であると教皇様はおっしゃっています。

教会の外にいる人とは、信じることを熱望し、探している人、とも言えるでしょう。

宣教のためには、わたしたちキリスト者が自分の信じていることを自分の言葉でわかり易く語ることができなければなりません。

膝の治療のため、しばらく入院していました。

入院中、ずっと考えていたことがあります。

「孤独」とは何か、と言うことです。

この2年の間に、知り合いが何人も入院されていたので話には聞いていましたが、コロナ禍の入院生活は本当に孤独でした。

お見舞いどころか、必要なものを届けてくれる家族にでさえ、会うことは許されませんでした。

前回書いたように、「こんな時に、神父様が訪ねて来てくださってご聖体をいただけたら、どんなに幸せか。」と何度も頭をよぎりました。

ですがよくよく考えてみると、本当の孤独というものは、話し相手がいないことではなく「信じられるものが何もない」状態を指すのではないか、そう思ったのです。

ダニエル書3章では、偶像崇拝を強要するネブカドネツァル王が、その命令に従わなかった3人の若者を火の燃え盛る炉に投げ入れます。

主の使いが炉の中に下りて来て、アザルヤを囲む者たちのそばにつき、炎を炉の外に追い払った。

そのため、火は全く彼らに触れることもなく、何の危害も苦しみも与えなかった。

その時、三人は炉の中で口をそろえて神をほめたたえて、栄光を帰し、賛美した。

(49〜51)

52節からの長い祈りは、「聖職者が祝日に唱える祈り」なのだ、と以前教わったことがあります。

美しい祈りです。

抜粋してご紹介します。

わたしたちの先祖の神、主よ、あなたが賛美されますように。

代々に、たたえられ、崇められますように。

天の大空におられるあなたは賛美されますように。

代々にほめたたえられ、栄光が帰されますように。

天よ、主を賛美せよ。

主の使いたち、主を賛美せよ。

日と月よ、天の星よ、すべての雨と露よ、すべての風よ、火と熱よ、寒さと暑さよ、夜と昼よ、光と闇よ、稲妻と雲よ、大地よ、山と丘よ、地に生えるすべてのものよ、海よ川よ、空のすべての鳥よ、地のすべての獣と家畜よ、人の子らよ、、、、

主を賛美せよ。

代々に主をほめたたえ、崇めよ。

主に感謝せよ。

主は善なる方、その憐れみは永遠。

主を礼拝するすべての者よ、神々の神を賛美せよ。

ほめたたえ、感謝せよ。

その憐れみは永遠であるから。

彼らのこの美しい祈りを聞いて、ネブカドネツァル王は神を信じるのでした。

主を賛美する。

ほめたたえ、感謝する。

これは、キリスト者にとっては当たり前のようなことかもしれません。

このシンプルで素直な気持ち、わたしたちが信じていることを「孤独な」方々に伝えることができれば、この祈りに触れたことで神の愛に包まれた王のように、その方の心の霧が晴れるかもしれません。

福音宣教10月号に、本多峰子さんが書いていらっしゃいます。

福音書の中で「神は愛である」と、神が愛そのものであり、イエス様を見た者は愛なる神を見たのだ(14・9)と断言しているのは、ヨハネだけです。

ずっとイエスの近くにおいていただいて、イエスの愛を感じ知ることができたヨハネは、イエスを「命の言(ことば)」と悟り、イエスとの交わりによって喜びにあふれ、またそうした交わりの輪が広げられることで、イエスをじかに知らない人たちにも喜びが満ちあふれると確信しました。

神が存在し、いつも私たちを愛して、ともにいてくださると確信すれば、どのような時にでも絶望に沈みこんでしまうことはできなくなるでしょう。

神様は私たちを愛し、私たちのつらさを憐れみ、私たちの最も暗いところに入ってきてくださる方です。

(福音宣教10月号 本多峰子さん連載より)

福音宣教月間の今こそ、私たち一人ひとりが「すべての人に開かれた教会」となることを意識して、日々を丁寧に生きましょう。

神様を感じる

10月になりました。

教会では「待降節まであと2ヶ月!早い〜!」なんて言う声も。

日中はまだ暑さが残っていますが、遠くにドライブでもしたくなる気分です。

今週はヨブ記が読まれましたが、この物語を読んで納得するのは難しいですね。

この人は非の打ち所がなく、正しく、神を畏れ、悪を遠ざけていた。

(1・1)

その義人ヨブに、神はサタンを使って苦しみをお与えになるのです。

先月は、静岡県に上陸した台風15号で広範囲に渡って断水が続き、今もまだ解消されていません。

先週は、アメリカのフロリダ州にハリケーン「イアン」が上陸し、街が破壊されました。

風速67メートルで高潮・洪水も起き、10/2の報道ではまだ100万世帯が停電しているようです。

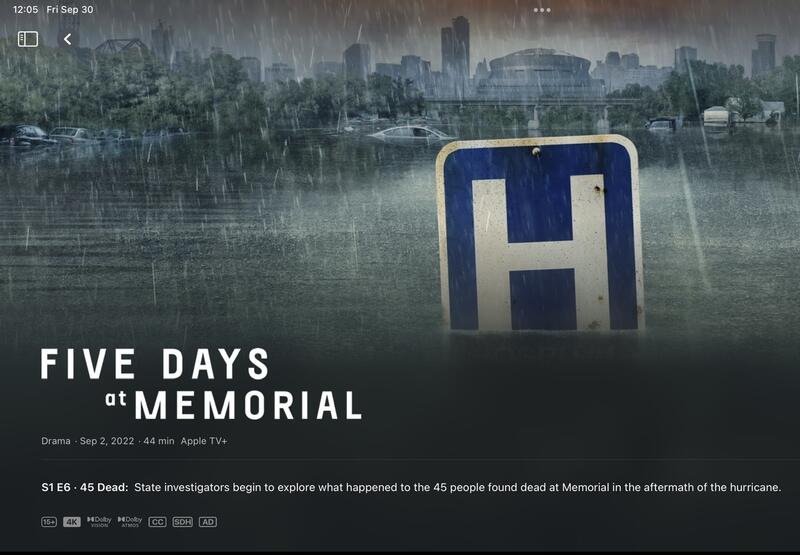

Apple TVでFIVE DAYS at MEMORIAL というドラマを観ました。

2005年8月、ニューオリンズに上陸したハリケーン「カトリーナ」では町の8割が冠水し、当時の政府(ブッシュ大統領)の救出活動の遅れは、貧富の格差や人種問題をあらためて浮き彫りにしました。

実在したメモリアル病院の医師、看護師たちの患者への懸命の対応と、あってはならないある決断の意義について考えさせられる、息の詰まるドキュメンタリーのようなドラマです。

ヨブ記では、すべての災いはサタンの業である、としています。

イスラエルの民は、何世紀にもわたって、善を行う者は幸福で、悪を行う者は不幸だと信じていました。

フランシスコ会訳聖書の解説には、こう書いてあります。

神がヨブに現れ、語りかけるが、苦しみの意義は明らかにされない。

それは神秘のまま留まる。

だが、重要なのはヨブが苦しんでいる時に神が現れたことである。

これによって、人は苦しんでいる時も孤独ではなく、自分の傍には神が常におられることを深く感じるのである。

ヨブは苦しみの中で改めて神を見出し、その苦しみの中にも慰めを見出す。

神の臨在こそが人々に真の霊的な喜びを与えるものであり、また敬虔な人に繁栄の時も苦難の時も神の臨在を悟らせるのである。

3章20節から26節のサブタイトルは「人生の価値」

読んでいて、心が苦しくなる思いがします。

なぜ、苦しむ者に光が与えられ、心の痛む者に命が与えられるのか。(20)

神はなぜ、光をお与えになるのか、その道が隠されている者に、神ご自身がその道を囲っておられる者に。(23)

わたしには安らぎも、静けさも、憩いもない。ただ悩みだけが訪れる。(26)

さらに、著者は「悪の源」と題する5章でこう断言します。

なぜなら、災いは地から生じるものではなく、苦しみは地から芽を出すものでもないから。

そうだ、人は苦労するために生まれる、鳥が高く飛ぶために生まれるように。(6〜7)

人間の災いも苦しみも、人の心に原因があるのだ、と言います。

言われている厳しさに胸が押しつぶされそうな気持ちになりますが、同時に美しい文章に心が揺さぶられます。

ヨブの究極の信仰告白は、この言葉でしょう。

たとえ、神がわたしを殺しても、わたしは神に信頼する。

しかし、わたしは神の前で、わたしの道を申し立てたい。

これもまた、わたしの救いとなるだろう。

不敬な者は神の前に立つことができないのだから。

(13・15〜16)

先ほど紹介したドラマで病院が極限状態にまで追い込まれたのは、ハリケーンや高潮による洪水よりも、対策の甘さ、対応の遅れ、判断の遅さ、幾つもの人為的なミスが原因でした。

真夏に電力も止まり、救出もいつになるかわからない病院で、数人の医師たちによって究極の決定がなされます。

彼らは皆、クリスチャンでした。

病院には聖堂があり、病室の壁にも主人公の胸にも十字架が。

ことあるごとに神に祈り、「自分たちの下した決断は決して間違っていない、神に誓って罪は犯していない。」と確信しているのです。

これは実話です。

「どんなに大変だったか分かります」と言われ、主人公はこう言い返します。

「絶対にあなたには分からない」

わたしは、床上まで泥水が浸水して、電気も水道もない生活を何日間も強いられた、そういう体験はありません。

ヨブが受けたほどの苦しみも、想像がつきません。

あなたのことを、耳にしてはおりました。

しかし今、この目であなたを仰ぎ見ます。

それゆえ、わたしは塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます。

(42・5〜6)

ですが、ヨブのように、苦しみの最中にあっても神様を感じたことはあります。

その時の神様は、平和な日常で出会う神様とは印象が違うのです。

平時に思い描いている(出会ったと思っている)神様は、柔和で落ち着いた、優しいお父様のような笑顔です。

涙が止まらない、涙も出ないような苦難に喘ぐとき、神様はわたしを抱きしめておられるほど近くにいらっしゃるので、どのような表情をされているか分かりません。

世界各地で絶え間なく起きる災害によって、甚大な被害に苦しんでいる方々のために祈りましょう。

一人でも多くの人が、神様を感じることができますように。

わたしたちは神の住まい

コロナウィルスはまだ消えたわけではありませんが、日本の各地では今年は「3年ぶり開催」のイベントやお祭りで賑わっています。

夏の帰省を断念された方もいらっしゃるでしょう。

3年ぶりに孫に会えたという方もいらっしゃるでしょう。

それぞれの楽しみ方で、今年の残暑を過ごしていきましょう!

・・・・・・・・・・・・・・・

いったいアポロとは何者ですか。

パウロとは何者ですか。

あなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて働いた奉仕者なのです。

わたしは植え、アポロは水をやりました。

しかし、成長させてくださったのは神です。

わたしたちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。

(1コリント3・5~6,9)

あなた方は使徒と預言者という土台の上に、キリスト・イエスご自身を要石として築き上げられたのです。

このキリスト・イエスに結ばれることによって、建物全体は組み合わされ、主のうちにあって大きくなり、聖なる神殿となります。

キリストに結ばれることによって、あなた方も霊によってともに組み入れられ、神の住まいを築きあげることになるのです。

(エフェソ2・20~22)

主は人に捨てられましたが、神によって選ばれた尊い生きた石です。

この主に近づいて、あなた方もまた、生きた石として、霊に満たされた家に築きあげられます。

(1ペトロ2・4~5)

パウロは度々、わたしたちは神の住まいである、と例えています。

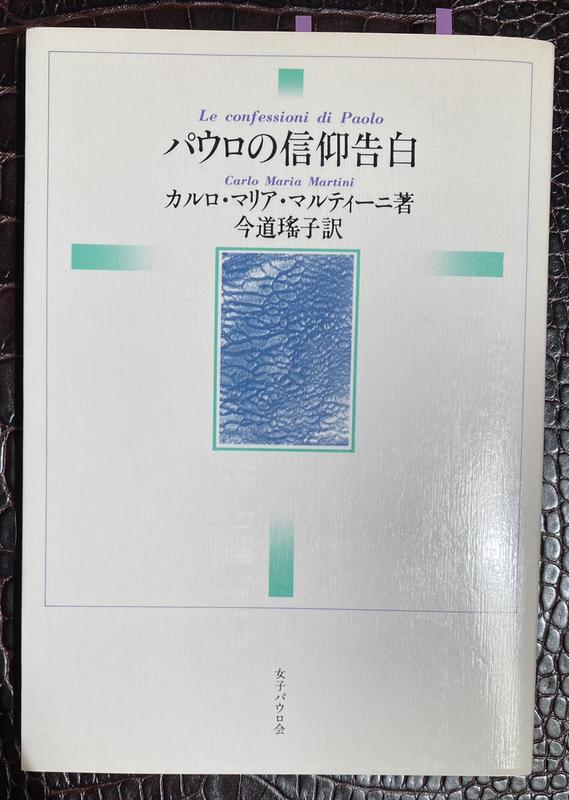

最近、この本を読みました。

パウロの人生、信仰を振り返りながら深く霊操する内容です。

パウロについて知れば知るほど、複雑な自信家、ちょっとめんどくさい頑固者だったのだろうなぁ、、、などと思ってしまいます。

ですが、彼を助けた重要な人々、バルナバ、アポロ、アキラとプリスキラなどの人々と決定的に違ったのは、頑固さゆえの根気強さと熱意でしょう。

希望と情熱に満ちた、大胆な言葉で多くの書簡を残しています。

だから、支援者の彼らと違い、イエス様への信頼に基づいた彼の教えが、こうして聖書として受け継がれてきたのではないかと思います。

パウロの遺言とも言える、使徒言行録20・18〜35でも、わたしたちが神の家であることを書き記しています。

そして今、わたしはあなた方を、神とその恵みの言葉に委ねます。

このみ言葉には、あなた方を造りあげ、全ての聖なる人々とともに受け継ぐ遺産をあなた方に与える力があるのです。

32節の「造りあげ」は、ギリシャ語で「家を建てる」に当たるそうです。

キリスト教的生活は、家を建てるのと同じく、教会と信者を次第に完成させるものだ、とフランシスコ会訳聖書の注釈にあります。

あなた方も、このように働いて、弱い人を助けなければならないこと、また、『受けるより与えるほうが幸いである』と仰せになった主イエスご自身の言葉を、心に留めておくように、わたしはいつも模範を示してきました。

35節は、自信家で熱意が溢れるパウロらしい言い方です。

『受けるより与えるほうが幸いである』とは、福音書中にイエス様の言葉として出てこない(注釈による)のですが、とても重要な教えだと思っています。

聖書の聖句の中で、いくつかわたしの人生の指針としているものがありますが、これはその一つです。

受けるより与えるほうが幸い

現実には、どうしても「こんなに与えてるのに・・・」と思ってしまうのですが、、、、、。

わたしたちが神様の住まいである、のならば、いつでも居心地良く過ごしていただけるように、心と身体を整えておくべきです。

ですから、あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、思いやりの心、親切、へりくだり、優しさ、広い心を身にまといなさい。

キリストの平和にあなた方の心を支配させなさい。

感謝の人となりなさい。

キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。

(コロサイ3・12〜15抜粋)

「了解です!」

暑い夏の盛りもあと少しです。

お身体にお気をつけになって、有意義な日々をお過ごしください。

熱い信仰

梅雨明けであって欲しい、そんな空です。

ジメジメとしているよりも、カラッと暑い季節が好きです。

以前、宮﨑神父様が「あなたの信仰がなまぬるいものでないか、自問してみてください」とお説教でおっしゃったのが、ずっと心に残っていました。

.

信仰とは火を消してしまう水ではありません。

燃え上がる炎なのです。

ストレスにさらされている人のための鎮静剤でもありません。

信仰は、神を求めて恋をしている人のラブ・ストーリーなのです!

ですから、イエスは何よりも「なまぬるいこと」を嫌われるのです。

Faith is not water that extinguishes flames, it is fire that burns; it is not a tranquilizer for people under stress, it is a love story for people in love! That is why Jesus above all else detests lukewarmness (cf. Rev 3:16).

(教皇フランシスコ Twitterより)

最近は、この本と並行してヨハネの黙示録を読んでいます。

.

黙示録は、旧約聖書の内容をベースに、独特の言い回しでさまざまなシンボルに例えて書いてあります。

わたしたち現代人にはそのシンボルを理解するのが難しく、とても難解で分かりにくい聖書の代表のように捉えてしまいます。

福音書の著者ヨハネではなく、ヨハネと言う名前の1世紀末の人物によって書かれたものだそうです。

自らを預言者であるとし、黙示録は典礼祭儀のなかで会衆に向けて朗読するための書である、と書いています。

この預言の言葉を朗読する者と、これを聞いて中に記されたことを守る者たちは、幸いだ。

時が迫っているからである。

(1・3)

会衆に向けられた書、ということで、わたしたちはもう少し気楽に読んでも良いのかもしれません。

『今おられ、かつておられ、やがて来られる方』という、黙示録独特の神様の呼び名が、1章に2回出てきます。(1・4&8)

これは、出エジプト記にある「わたしはある、わたしはあるという者だ」を分かり易くいいかえたものだ、と今道さんは書いておられます。

エジプトからの脱出、約束の地に導き、バビロン捕囚を通して民に自尊心を与え、主に忠実な民に立ち返らせてくださった神。

かつてこれほどのことをしてくださり、今わたしたちを支えてくださる神は、世界にキリスト教が広まることを通して深い意味でともにいてくださる方であり、終末にはキリストの再臨をもたらしてくださる神。

それが、『今おられ、かつておられ、やがて来られる方』なのです。

アーメンである方、忠実で信実な証人、神の創造の初めである方が、こう仰せになる、

わたしはお前の行いを知っている。

お前は冷たくもなく熱くもない。

むしろ、熱いか冷たいか、いずれかであればよいものを。

だが、このように、お前は熱くもなく冷たくもなく、生ぬるいので、わたしはお前を口から吐き出そうとしている。

(3・14~16)

『アーメンである方』という言い方も、黙示録特有のものです。

新約の中で、アーメンがキリストの属性として使われている唯一の例だそうです。

今道さんによると、わたしたちへの神の約束に対する忠実と、神の呼びかけに対する人間のポジティブな応えとしての「アーメン、はい」の両方を、一身に具現しているキリストを表すのが「アーメンである方」、ということです。

「むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい」という表現、面白いと思います。

まるで恋人同士の会話のような、真摯な愛を求めるイエス様のみ心でしょう。

冒頭に紹介したパパ様のツイッターにある通り、信仰は、神を求めて恋をしている人のラブ・ストーリーなのです。

見よ、わたしは戸口に立ってたたいている。

もし、誰かがわたしの声を聞いて戸を開くなら、わたしはその人の所に入って、食事をともにし、その人もまたわたしとともに食事をする。

(3・20)

神様は、わたしたちが熱い気持ちで信仰を求める気持ちを期待されている、そういう感じが伝わってきます。

まだ3章までしか読み進めることができていませんが、今道さんの解説を同時に読みながら聖書をめくると、ヨハネの意図していたことが薄っすらと理解できるような気がしてきます。

わたしたちを満たすもの

「今日の聖書朗読」を読むのが習慣だという方、多いかと思います。

好きな箇所、特に旧約のお気に入りの箇所が出てくると嬉しくなり、満たされた1日を送ることができます。

.

見よ、そのとき主が通り過ぎて行かれた。

主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。

しかし、風の中に主はおられなかった。

風の後に地震が起こった。しかし、地震の中にも主はおられなかった。

地震の後に火が起こった。しかし、火の中にも主はおられなかった。

火の後に、静かにささやく声が聞こえた。

(列王記上19・11~12)

19章では、エリヤが長距離の逃避行をします。

神のことばに従って、その通りに生きてきたと自負していたエリヤは、報われないと思っていました。

そして、アハブに命を狙われ、神の山ホレブへと逃げて洞窟に引きこもります。

神が激しい風を吹かせ、地震、火を起こしても、エリヤはそこから出てきません。

「静かにささやく声」(フランシスコ会訳では「かすかにささやく声』)で、神様の現存をようやく感じ、出てくるのです。

強制的にではなく、エリヤの自由意思に任せようという神様の優しさ、エリヤへの信頼なのだ、と教わりました。

英神父様は「神はささやく声で語りかける。静けさがないと聞こえない。心の静けさを大切にして、神のささやく声を聞こう。」とおっしゃっています。

体は一つ、霊は一つです。

それは、あなたがたが、一つの希望にあずかるようにと招かれているのと同じです。

主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、

すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのものの内におられます。

(エフェソ4・4~6)

体、霊、希望、主、信仰、洗礼、神

この7つはそれぞれ一つであり、同時に7つの共同体でもあります。

父と子と聖霊が、それぞれ独立したものではないのと同様です。

宮﨑神父様がお説教で、こうお話しされました。

「三位一体について説明するのはとても難しい。わたし自身も完全に理解しているとは言えない。

でも、大切なのは、理解することではなく信じること。」

ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。

そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。

そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。

人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。

(マタイ5・15~16)

この箇所は、「ただで受けたのだから、ただで与えなさい。」(マタイ10・8)と同様に、わたしがとても大切に心に刻んでいる教えです。

自分のいただいている光が輝くような生き方をしたい、いつもそう思っています。

わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達(試練に磨かれた徳)を、練達は希望を生むということを。

希望はわたしたちを欺くことがありません。

わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。(神の愛がわたしたちの心の中で溢れ出ているからです。)

(ローマ5・3~5)()はフランシスコ会訳

聖書はいつも、わたしの心を満たし、生活に潤いを与えてくれます。

それが、穏やかな日常、ストレスに負けない精神の基になっていると思っています。

アウグスティヌスの「告白」の一説です。

私たちはあなたから遠ざかったり近づいたりいたします。

しかし、けっして場所ではありません。

すべての人は、自分の聞きたいことをあなたにたずねます。

しかしかならずしも、聞きたい答えを、いただくとはかぎりません。

自分の聞きたいことをあなたから聞こうとするよりもむしろ、あなたから聞くことをそのままにうけとりたいと心がける人こそは、最良のあなたのしもべなのです。

(第10巻 第26章)

人生における苦しい局面も、聞きたくないような耳の痛い言葉も、避けて通ることばかりはできません。

苦難が希望へ繋がるという教えは、生きて行く上でとても大切なものです。

最後は、今週の読書で1番心に残った文章をご紹介します。

栄光は神である御父に、また万物の王である御子に。

栄光は最高の讃美をささげるべき至聖なるお方である聖霊に。

三位一体の唯一の神は、万物を創造し、天には天に住むものを、地には地に住むものを満たされた。

神は、海と川と泉を水に住むもので満たされ、ご自分の霊であらゆるものにいのちを与え、あらゆる被造物が、智慧あるその創造主を、つまり生き続け、いつまでも永らえる唯一の原因であるお方を讃美するようにされた。

理性を備える被造物(天使および人間)は、しかし、特に、常に神を大いなる王、善き父として讃美せよ

(ナジアンゾスの聖グレゴリオス)阿部 仲麻呂神父様 訳

自分の主張

先週から、宮﨑神父様が新しいミサ式次第の解説と練習をしてくださっています。

まだ全てを理解したわけではありませんが、とても心を動かされた変更箇所があります。

主よ、あなたは神の子キリスト、永遠のいのちの糧、

あなたをおいて、だれのところに行きましょう。

これが、↓

主よ、わたしはあなたをお迎えするのにふさわしい者ではありません。

おことばをいただくだけで救われます。

これは、マタイ8章の百人隊長のことばに基づいた文で、規範版ではこちらの式文が用いられてきたようです。

すると、百人隊長は答えた。

主よ、私はあなたをわが家にお迎えできるような者ではありません。

ただ、お言葉をください。そうすれば、私の子は癒やされます。

(マタイ8・8)

ただし、これまでのとおりに唱えてもよい、となっています。

控えめな態度、言葉が美しい箇所です。

・・・・・・・・・・・・・・・

安息日に町の門を出て、祈りの場所があると思われる川岸に行った。

そして、わたしたちもそこに座って、集まっていた婦人たちに話をした。

ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神をあがめるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。

そして、彼女も家族の者も洗礼を受けたが、そのとき、「私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ、私の家に来てお泊まりください」と言ってわたしたちを招待し、無理に承知させた。

(使徒言行録16・11~15)

この積極的な態度、面白いですね。

旧約、新約、どちらの聖書も、自分の主張をハッキリとさせるタイプの女性が多く登場します。

21世紀の現代とは違い、女性の社会的地位はとても低かったはずです。

自分の意見や意志をしっかりと持っていた女性が多くいたことよりも、そうした彼女たちの様子が聖書にイキイキと物語られていることに関心があります。

マルタとマリア姉妹のエピソードがあります。

イエス様が弟子たちとともに姉妹の家を訪問した際、食事を用意して給仕してせわしなく立ち働くマルタと、弟子たちに交じってイエス様の教えに耳を傾けるマリア。

そのことをイエス様に率直な言い方で「手伝うように、妹になんとか言ってください!」と迫るマルタ。

(ルカ10・39~42)

『マルタとマリアの家のキリスト』フェルメール作

『マルタとマリアの家のキリスト』ベラスケス作

兄のラザロが病気になったとき、人を遣わしてイエス様を呼びます。

イエス様が来られた時、マルタは迎えに行きますが、マリアは家の中に座っています。

二人とも、同じ気持ちだったのでしょう。

「ここにいてくれたら、もっと早く来てくれたら、兄は死なずに済んだのに、、、」

マルタはそれを直接ことばにして伝えますが、マリアは沈黙のうちに抗議したのかもしれません。

有名な絵画にも、意図的に「口うるさい姉」と「観想的な妹」として表現されているとおり(ベラスケスの絵は明らかにふてくされた顔の姉)、古代から西洋世界ではマリアの方が優れた人間性の持ち主だという解釈がなされていたようです。

じつはわたしも、「長女は家のために働いて、だいたい口うるさいものよ。わたしみたいに、、、。妹は気楽でいいよね~。」と思っていました。

福音宣教6月号の本多峰子さんの連載に、こう書いてあります。

「マルタはイエスを敬愛し、イエスを精いっぱいもてなそうとしていますが、同時にイエスには、全く隔てのない近さで接しています。

これはマルタが、すべての思いを包み隠さず、イエスに完全に心を開いていることの表れです。」

「ほとんどイエスをとがめるような言い方をしています。

でも同時に、イエスに行動を求め、ラザロの救いをあきらめようとはしません。

これは、マルタの信仰の強さです。

マルタはとことんイエスに食い下がります。

イエスが神に願うことは何でもかなえられると信じるマルタは、同時に、自分が心からイエスに願うことをイエスはかなえてくれると信じているのです。」

気が強く、男性にも負けずに食い下がる女性。

昔も今も、こういう女性はめんどくさいと思われるかもしれません。

「先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。」二人は言った。

「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。」

そして、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。

まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。

この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。

(使徒言行録16・22~34)

真夜中なのに、洗礼を授けてもらい、家に連れて帰って食事まで。

やや強引とも思える行動です。

信仰を持つ、ということは、ときには「強引に」自分を主張してもよいのだ、とも思えます。

めんどくさいくらいに自分の主張を神様にぶつけることも、時には必要でしょう。

リディアのように積極的で、マルタのように意志が強く、妹のマリアのように秘めた強さを持ち、

「はいはい、わかりました」

そう神様に言われるくらいまで、強い信仰を貫いて生きて行ってもいいのです。

奇跡物語が語るもの

中庭の春の装いが、小雪の舞うなかとても美しい日曜日でした。

宮﨑神父様のお説教にとても心を打たれました。

「ウクライナのために祈っていますか?」と問われ、気になってはいるものの、それは「戦争が始まるかも」というニュースとしてに過ぎなかった自分が恥ずかしくなりました。

遠い国のニュースではなく、隣人が戦争と隣り合わせの現実に直面していることを忘れずに、みなさん祈りましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・

マタイ、マルコ、ルカの3つの共観福音書には、同じ出来事や教えが書かれている箇所があります。

福音書を読んでいると、注釈でその並行箇所が示されているので、同じ話を他の2人も書いていることを知ることが出来ます。

全く同じエピソードが、福音記者によっては詳しく書かれていたり、短かったり、時には全く違った趣旨で書かれていることがあります。

話の大筋はだいたい同じなのですが、当然3人にはそれぞれに伝えたいポイントがあって、よく読むとわたしたちに訴えていることが違うことが分かります。

エリコの盲人、バルテマイが癒される奇跡物語があります。

(その道の)道端に座っていたバルテマイという盲目の物乞いが、何度黙らせようとされても「ダビデの子イエスさま、わたくしをあわれんでください」と叫び続けます。

イエスが「何をわたしにしてもらいたいのか」とお尋ねになると、盲人は、「先生、見えるようにしてください」と言った。

そこでイエスは仰せになった。

「行きなさい。あなたの信仰があなたを救った」。

するとたちまち、盲目の人は見えるようになり、(その道を)イエスに従った。

(マルコ10・46~52)

イエスは立ちどまり、彼らを呼んで、「何をしてもらいたいのか」とお尋ねになった。

二人は「主よ、わたくしたちの目を開けてください」と言った。

イエスは哀れに思い、その目に手をお触れになると、彼らはすぐに見えるようになった。

そして、イエスについて行った。

(マタイ20・29~34)

そこで、イエスが「見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った」と仰せになった。

すると、盲人はたちどころに見えるようになり、神をほめたたえながら、イエスについて行った。

これをみて、民は皆、神を賛美した。

(ルカ18・35~43)

3人の福音記者たちの意図はそれぞれ違うところにある、と雨宮神父様の本にあります。

マルコ

■「見えるようにしてください」と、物事を見抜く視力の回復が願われている。

■(その道の)という言葉が本来のギリシャ語原文には書かれていて、エルサレムに向かう途上で盲人に会っている。

■奇跡そのものよりも、イエスに叫んだ者が十字架への道=苦難を通って救いへと至る道に招き込まれたことを表現。

■わたしたち読者にも、どうすればイエスによる救いの道へ入れるのかを教えている。

マタイ

■「目を開けてください」と、ごく実質的な願いがなされている。

■盲人の目が開かれた、という奇跡物語を語ることに主眼がある。

ルカ

■奇跡を通して働く神の力への賛美。

■イエスが神として顕現し、叫び求める者に救いを与えるという教え。

『なぜ聖書は奇跡物語を語るのか』

雨宮 慧 神父 著より

ひとりで聖書を開いても、ここまで深く意図を読み取ることはできません。

この本を読んで、まさにわたしも「目が開かれた」気持ちです。

聖書は、歴史的な出来事を客観的に書いている本ではない、ということはご存じのとおりです。

聖書を書いた人々が伝えたかったのは、その出来事の背後にひそんでいた意味なのだ、と雨宮神父様が書いておられます。

「そして、聖書が出来事を叙述するとき、詩や戯曲の表現方法を駆使し、シンボルや詩的表現を使って把握した意味を伝えようとしています。

イメージを限りなく広げる言葉が好まれるのです。読むほうもそのつもりで読む必要があります。」

歴史書は出来事を正確に客観的に叙述して真理を追求するに対して、新約聖書は復活体験が根本になって、知りえた真理からさかのぼって出来事をとらえているのです。

イエス様が行われた奇跡に立ち会った弟子たちでさえ、その時にはその本来の意味を理解できていなかったのす。

復活体験によってイエス様の神性を知り、宣教活動を通してその真理を理解した彼らは、そのことを以前の出来事のなかに確認しながら書き記したのです。

ですから当然、一つの奇跡物語にいくつもの強調したい真理がうまれるわけです。

聖書を読む時にこのことを分かっていて読むかどうかで、心に訴えてくることが変わるはずです。

このことを踏まえたうえで以下の箇所を読んでみてください。

わたしは、以前とは違う景色が見えた気がしました。

「まだ、分からないのか。悟らないのか。心がかたくなになっているのか。目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。

覚えていないのか。わたしが五千人に五つのパンを裂いたとき、集めたパンの屑でいっぱいになった籠は、幾つあったか。」弟子たちは、「十二です」と言った。「七つのパンを四千人に裂いたときには、集めたパンの屑でいっぱいになった籠は、幾つあったか。」「七つです」と言うと、イエスは、「まだ悟らないのか」と言われた。

(マルコ8・14~21)