行事風景

癒しの力

レコンキスタという言葉、ご存じでしょうか。

「失地回復」を意味するスペイン語です。

718年から1492年まで、イスラム教徒から南欧イベリア半島を奪還するために、ヨーロッパのキリスト教勢力が起こした戦争のことです。

当時、イスラム教徒だけではなく、多くのユダヤ人もスペインから追放されました。

最近は、プーチン大統領によるウクライナ侵攻は「レコンキスタ」であると表現されています。

1198年に選出されたローマ教皇インノケンティウス3世。

悪名高き行いや政策で、カトリック界のみならず、歴史に名を遺した教皇です。

カトリックの威信の発揚とイスラムの撃退を目指した教皇は、キリスト教諸国間の争いを停止し、対ムスリムで結束するように呼びかけます。

これに応えて、ヨーロッパでは第4回十字軍が結成されました。

これも、当時の彼らの意図としては「レコンキスタ」です。

イベリア半島でも、アルフォンソ8世を中心としたキリスト教連合軍が結成されることになり、ピレネー山脈を越えて多くの十字軍騎士が来援し、連合軍は総数6万を超えました。

レコンキスタは、「再征服」という言い方もされるようです。

取り戻す、ということでしょうか。

先日、テレビのインタビューでこうおっしゃっていた方が。

「東日本大震災の被災者もそうだったと思うが、能登地震で被害に遭った自分も、元の生活に完全に戻るということはあり得ないと思っている。

新しい生活を一から作っていかなければならないんだ。」

13年経ってようやく下水道工事が始まる、という福島の方は、こうおっしゃっていました。

「これから新しい街を作っていくのだから、いろんな夢がある。」

元々は自分たちの土地だとして「取り戻す」戦争は、現代の世界では容認できないものです。

自然災害などによって荒廃した故郷を、新しく「取り戻す」という、力強く前を向いた方々の姿には、敬意を表すことしかできません。

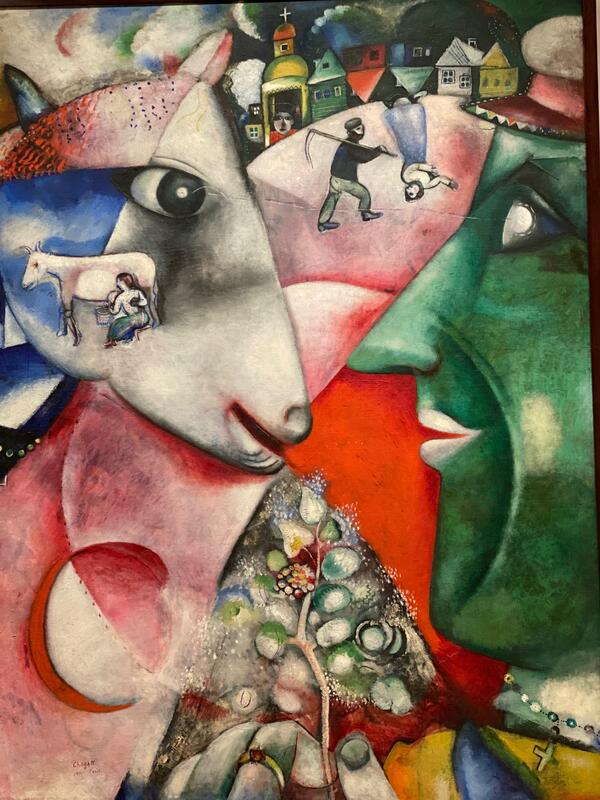

シャガールが故郷への愛をもっとも詩的に描いた作品「村と私」を、NYのMoMA(近代美術館)で見てきました。

「これは単なる風景画ではなく、親しんだ習慣に対するノスタルジーを反映した大きな世界を表現したものである。自身を緑色で描いているが、これは彼にとって、復活と喜びを象徴するものであった。」と解説されているサイトがありました。

聖書には、バビロン捕囚からの帰還後、エルサレムを復興する希望を書いた美しい文章がたくさんあります。

すでに捕囚から帰還し、なお苦しい生活をしている人々を奮い立たせようとする神の姿です。

わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。

囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。

(ゼカリヤ9・11~12)

万軍の主は子自分の羊の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場で栄えある軍馬のようにされる。

この群れから隅の石が、

この群れから天幕の杭が、

この群れから戦いの弓が、

この群れからすべての指揮者が出る。

わたしはユダの家に力を与え、ヨセフの家を救う。

わたしは彼らを憐れむが故に、彼らを連れ戻す。

彼らは、わたしが見捨てたことのなかった者のようになる。

(ゼカリヤ10・3~6)

東日本大震災から13年

能登地震から3か月です。

同様に聞かれるのが、避難先から人々が戻らず、故郷が失われる不安や寂しさです。

そして同じように、故郷の再建のために隅の石となって指揮をされる人々の存在があります。

今なお、苦しい思いを抱えている方々に、少しでも癒しの時間がありますように。

復興への長い道のりを、諦めずに前進し続ける方々に、勇気と知恵、導きが絶えず与えられますように。

・・・・・・・・・・・・

マイケル・ジャクソンの名曲のひとつ、「ヒール・ザ・ワールド」は、直訳すると「世界を癒そう」という意味です。

歌の内容は「人間同士の争いで傷ついた世界を、愛で治癒しよう」というものです。

時代が変わっても、同じ行い、過ちを犯し、変わらぬ理想を持ち、癒しを求めるのが、わたしたち人間なのです。

Heal the world

Make it a better place

For you and for me and the entire human race

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place for you and for me

世界を癒そう

もっと素晴らしい世界にしよう

君にも僕にも、そして人類すべてにとって

死にかけている人々もいるんだ

君が命にちゃんと思いやりをもてば

君にも僕にも、より良い世界になる

新しい楽しみ

NYに聖書を持って行ったことを書きましたが、妹は友だちが来たとき、「姉は毎日聖書を読んでいる」と驚いた様子で話していました。

(毎日読んでいた訳ではないのですが、、、、)

その彼女から、「ボーイフレンドがプロテスタントの熱心な信者で、聖書を勉強してほしいと言われたの。Aki(わたしの妹)に聖書を借りて読んでるけど、眠くなるだけで全然意味がわからない。どうしたらいい?」と聞かれました。

「一人で家で聖書を読んでも、理解は難しいよ、、、。」

その時は、そう答えました。

『信仰が先か、聖書が先か。』その時は、そう思ったのです。

聖書をどこから読むかによっても、「面白くない」「意味がわからない」という感想だけに終わってしまいます。

福音宣教の3月号、高橋洋成さんのコラムに、

「マルコの福音書はせわしなく場面が切り替わる。導入部分のイエスの出現と洗礼、荒野の試練、宣教の開始、使徒たちとの出会いに至るまでの経緯を、マタイとルカでは4〜5章を費やしているのに、マルコはたったの1章で駆け抜ける。」

と書いてありました。

今では1番最初に書かれた福音書はマルコである、とわたしたちは認識していますが、実はこの福音書は他の3つの福音書に比べて軽視されていたという歴史があります。

マルコに関する注解書は、中世のはじめまで何一つ世に出ることはなかったのです。

マルコの661節のうち、90%がマタイの中に複製され、55%はルカにあります。

マルコは使徒たちの幾つもの欠点を赤裸々に描写しているのに、マタイとルカはそれを柔軟に扱っています。

そして、イエスのかなり人間臭いさまざまな活動と感情を描いているのに、マタイとルカはそれを削除しています。

そのような細かな研究が進む中で、20世紀になってようやく「マルコが最初に書かれた福音書である」と学者たちは結論づけるに至ったのです。

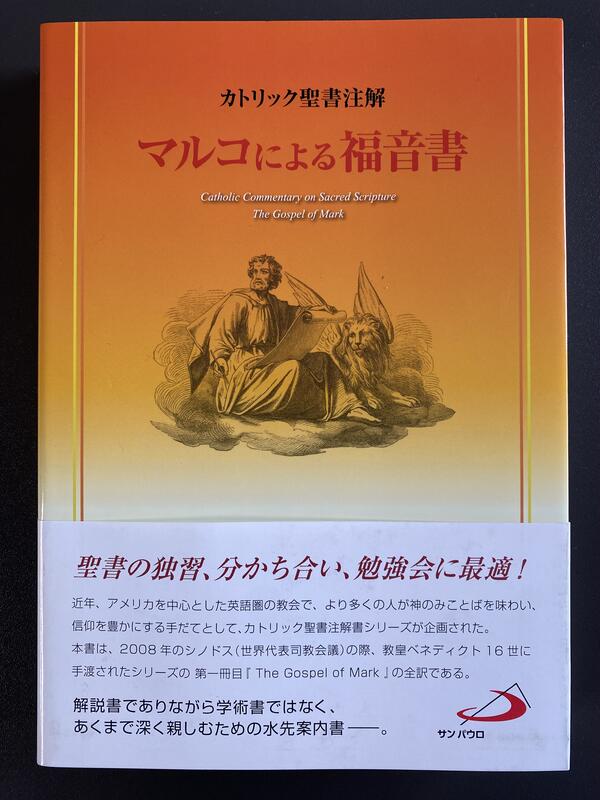

冒頭に書いた妹の友人に、この本を薦めようと思います。

この本は、聖書の師匠から「素晴らしいから、ぜひ読んで!」と教えてもらった、今年の1冊目です。

マルコを1章1節から、1節ずつ、様々な解説文を添えながら深く、それでいて分かりやすく解きほぐしていきます。

例えば、イエスの洗礼についての箇所

1・9の解説

「彼自らが、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けるために、悔い改める謙遜な人物の役目を担って現れるというのは驚くべきこと」

「キリストが洗礼を受けたのは、ご自分が水で聖化されるためではなく、水を聖化するためであり、ご自分が水で洗われることによって、ご自身が触れた川の水を清めるためだった。」

1・10の解説

「イエスが水から上がってくることに応えて、上から聖霊が降っています。神は恐らく、その民が不浄から清められた後に初めて、彼らのもとに降って来るのでしょう。イエスの上に霊が降るということは、十字架によって罪が取り除かれた後、聖霊降臨の時に教会にその霊が降ることを予示しています。」

11章のイエスのエルサレム到着の場面についての解説

「イエスの時代に、神殿は改修され、エルサレムはほとんど地上に存在する壮麗さの頂点を極めていました。

ユダヤ教の三大祝祭、過越祭、五旬祭、仮庵祭がそれぞれ祝われる頃になると、その町は巡礼者であふれ、通常4万人いる人口が三倍以上にもなりました。

さらに、イエスの言葉と預言的行為が明らかになるにつれ、その聖都は頽廃と宗教的偽善によって損なわれていきました。

この都が著しく荒廃することを彼は警告しましたが、紀元70年にエルサレムがローマ軍によって徹底的に破壊されたときに、それは悲劇的にも成就しました。(マルコ13・1〜30)」

とても具体的で深く、そしてわたしにとっては時折、とても新しい視点で解説されていて、読んでいて多くの発見があります。

マタイ、ルカ、ヨハネについても書かれているようですので、翻訳されるのが楽しみです。

・・・・・・・・・・・・・・・・

先日の記事で「日本人には知らない人に挨拶をする習慣はない」ということを書きましたが、飛行機を降りる時に「これが日本人」と思ったことがありました。

わたしはいつも、空港内は車椅子でのサポートを頼むため、一番最後に飛行機を降ります。

そのため、全員が下りるまで座席で待つのですが、乗客一人ひとりに「ご搭乗ありがとうございました」と挨拶するCAさんに対して、ほぼ全員の日本人乗客が頭を下げていたのです。

おそらく、皆さんは「礼節を重んじた」というような感覚ではなく、自然とそうされたのではないでしょうか。

心と身体に染みついた、そうした自然な振る舞いが、日常生活の中でもっと表現されれば、と思うのです。

普通のこと

今回の滞在は長かったため、いろいろなことをじっくりと考える時間がありました。

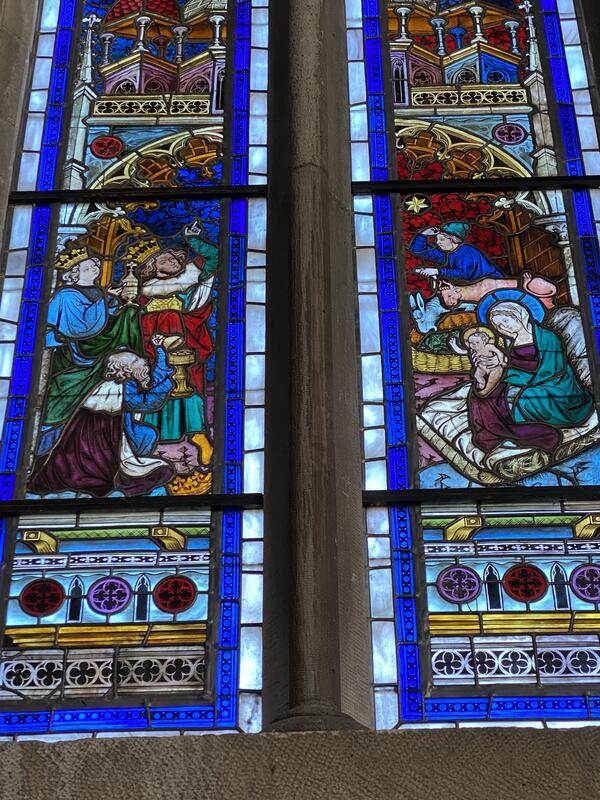

先日、クロイスターズ美術館に行ってきました。

ここはメトロポリタン美術館の別館になっていますが、セントラルパークの中央あたりにある本館からはかなり遠く、マンハッタンの上の方にあります。

1934年から1938年にかけて、ヨーロッパの4つの修道院と3つの礼拝堂が、石材のままニューヨークへ運ばれ、再建され、ひとつの建物として生まれ変わりました。

それが、このクロイスターズ美術館です。

クロイスターとは、修道院の内部にある回廊のことです。

9歳の姪、シャーロットは、父親が入学させたかった学校に入るために、0歳の頃から一緒にクエーカーのミーティングに行っていました。

(わたしたちが日曜日に集まるのをミサ、という代わりに、彼らは日曜日の集まりをミーティングと呼んでいます。)

今回、クロイスターズ美術館でカトリックの美術品に囲まれて圧倒されたようで、「わたしも大きくなったらカトリックになりたい!」と言っていました。

「ミーティングではいつも何をしてるの?」

「ただ静かにみんなでお祈りをするのよ。」

「どんなことを祈ってるの?」

「みんなが幸せに、平和に暮らせますように、って祈ってる。」

「今度から、家族それぞれの幸せについてもお祈りしてみて!」

そんな会話をしました。

カトリック学校に配布されている『よき家庭』という季刊誌の昨年12月号に、森山司教様が寄稿されており、こう書いてありました。

何を中心にし、どこに生活の基盤を据えるのかはとても重要な課題です。

グローバリゼーション、さらにコロナの影響により、その場にいなくとも、オンラインで会議ができ、必ずしも対面で話す必要はなく、自室にいて世界中の人々と交信できることは、一昔前からすれば驚くべきことです。

しかしながら人は、やはり直に相手の顔や表情を見、その声を聴いて安心したり、より互いの理解を深め合ったりします。

「家庭は社会生活の第一の細胞」(カテキズム2207番)なのですから、今一度、家庭からすべてが始まり、生まれることを再確認してみてはどうでしょうか。

こうして外国に暮らす家族を訪ね、それぞれがどのような価値観のもとで生活しているかを実際に確認し、来て良かったと心から思います。

四旬節にあたり、改めて家族の大切さ、普通のことですが、これが1番大切なことなのだと再確認できました。

主よ、あなたはわたしの心を調べ、わたしを知り尽くしておられる。

あなたはわたしが座るのも立つのも知り、遠くからでも、わたしの思いを見通される。

あなたはわたしが歩くのも休むのも見守り、わたしの道をことごとく知っておられる。

わたしの舌に言葉が上る前に、

主よ、あなたはすべてを察しておられる。

あなたは後ろからも前からもわたしを庇い、

その手をわたしの上に置かれる。

(詩編139・1〜5)

もしニューヨークに行く機会がありましたら、クロイスターズ美術館にぜひ行ってみてください。

個人的な旅の中で感じた、信仰にまつわることを書いてきた1ヶ月でした。

お読みくださって、ありがとうございます。

自分を持つ

わたしが今回ニューヨークに来たのは、家族の今と将来を、自分の目と心で確認するためです。

妹は、ニューヨークに住むようになって30年近くになります。

今ではこちらで会社を運営し、2人の娘がいます。

もちろん日本でもそうですが、働く母というのはとても大変です。

5年ぶりに来ましたが、日本と同じく、物の値段が上がり(と言っても、全てが日本の倍以上の価格です)、ますます暮らすのが大変になっていました。

妹も洗礼を受けていますが、教会からは遠ざかっており、それも心に引っかかっていました。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の水が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

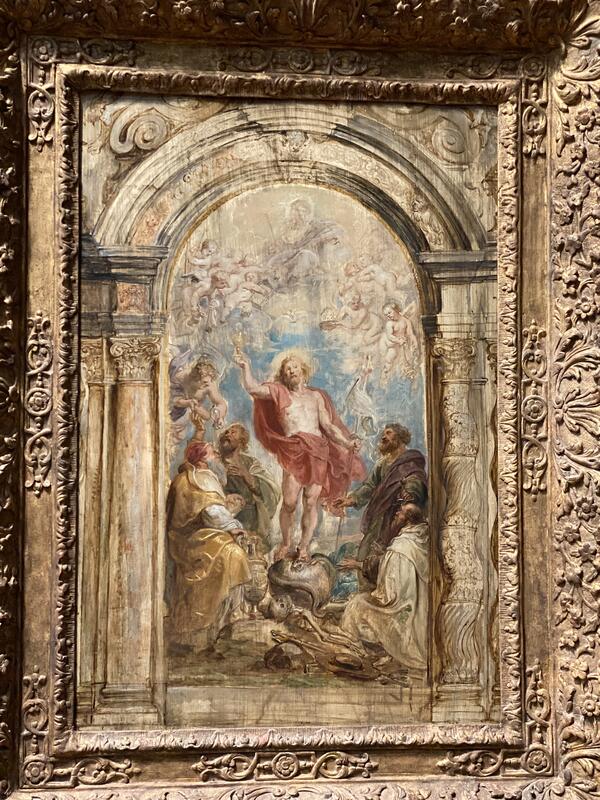

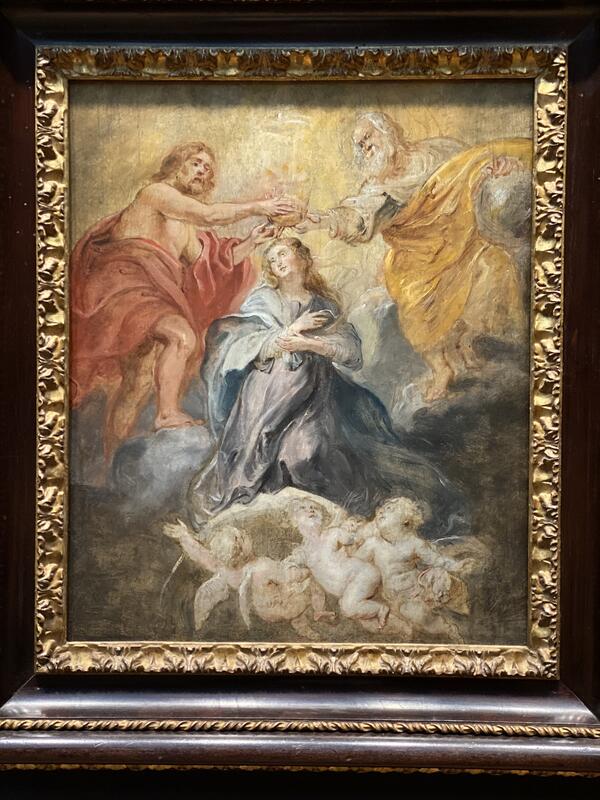

(フリックコレクションで見た、ヴァン・ダイク作の作品です)

わたしは二つのことをあなたにお願いします。

わたしが死なないうちに、それをかなえてください。

わたしを不実と偽りから遠ざけてください。

わたしに貧しさも富も与えないでください

ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。

満ち足りると、わたしはあなたを否み、「主とは誰か」と、言うようになるでしょう。

また、貧しくなると、わたしは盗みをし、わたしの神の名を汚すようになるでしょう。

(箴言30・7〜9)

世界中から人が集まっている人種のるつぼであるこの街は、さまざまな問題を抱えており、貧富の差、人種差別はますますひどくなっているように感じます。

先日書いたように、教会といってもとても多くのプロテスタント宗派がありますし、心に不安を抱えてセラピーを受けるのも(金銭的に余裕があれば)普通のことです。

「人を養うのはもろもろの収穫物ではなく、あなたに信頼する人々を守るみ言葉である」と知恵の書にあるとおり(16・26)、この街では特に、自分をしっかりと持っていないと、不安と不満に押し流されそうになります。

妹もですが、彼女の友人たちも、世界中を移動して仕事をしている女性が多く、仕事と生活、子育てを担うのは本当に大変そうです。

今回、こうして長い時間をこちらで過ごしているのは、旅行ではなく、共に生活をしてみて確認したかったからなのです。

彼女たちが、自分をしっかりと持ち、信念を持って強く逞しく生きている様子を確認でき、安心しています。

わたしが知り得ただけの感覚ではありますが、彼女たちに共通していると感じるのは、「人を羨まず」、「自分の役割が明確で」、「常に先を見据えている」、と言うことです。

もしわたしがこの街に住むとしたら、信仰がなければ自分を見失ってしまうかもしれませんが、彼女たちからたくさんのことを学ぶ毎日に感謝しています。

慎み深く自尊心を保ち、自分の真価を知って自らを評価せよ

(シラ書10・28)

あなたに感謝をささげるために、日の出前に起き、暁にあなたに祈らなければならない

感謝を知らない者の望みは、冬の霜のように解け、無用な水のように流れ去る

(知恵の書16・28〜29)

聖書を持ってきて、本当に良かった!

1日に一度は聖書を開き、今日の糧となる言葉を探すことで、心の底から落ち着くことができるのはお恵みです。

余談ですが、この街に住む人は多くが外国から移住している人で、苦労して生きているからか、人に優しいと感じます。

イスラエルに行った時に、みんなが「シャローム!」と声をかけてくれたように、毎日何人もの人が小さく微笑みながら「ハァィ」と会釈してくれるか、「ハブ ア ナイス デイ!」と言ってくれます。

日本では、知らない人に挨拶をする、なんて習慣はありませんね。

来週は、少し遠くに家族で旅に出るため、このコラムはお休みさせていただきます。

キリスト教の芸術

メトロポリタン美術館に行きました。

日本で有名な絵画展があっても、写真撮影は出来ないことが普通ですが、こちらではOKです。

もちろん、その美術館の収蔵品だから、と言うこともありますが、例えば小学生が課外授業でクラスごと訪れていて、座り込んで写生していたりするのも普通の光景です。

とても1日では見て回れない数の展示品がありますので、見たいポイントを調べてから行かないと、疲れ果てるだけに終わる贅沢な美術館です。

わたしはいつも、同じ絵を見るために行くのですが、今回はこれらのキリスト教にまつわる作品を初めて見ました。

カトリック教会が芸術に力を入れるようになったのは、宗教改革に端を発しています。

トリエント公会議で、芸術は崇拝の対象ではないとの判断がなされ、建築や絵画が重要な位置を占めるようになって行きます。

絢爛豪華で力強い教会の建築を推し進め、教義の重要性を絵画や彫刻で語ることに力を入れていきます。

1506年に着工されたローマのサン・ピエトロ大聖堂はその事情を反映している、とウィキペディアにありました。

「聖人崇拝に好意的ではないプロテスタントへの反動で、多くの聖人画も描かれるようになりました。

カトリック教会が宗教美術の力を利用したのは現代でいうメディア戦略であり、「宗教画=目で見る聖書」によって、わかりやすく、そして劇的に信者の宗教心に訴え帰依させようとしたのです。」

と書いてある記事も見つけました。

事情はどうあれ、現代のわたしたちにとってこうしたキリスト教の芸術は、信仰の助けというよりは心の滋養に最適なものではないでしょうか。

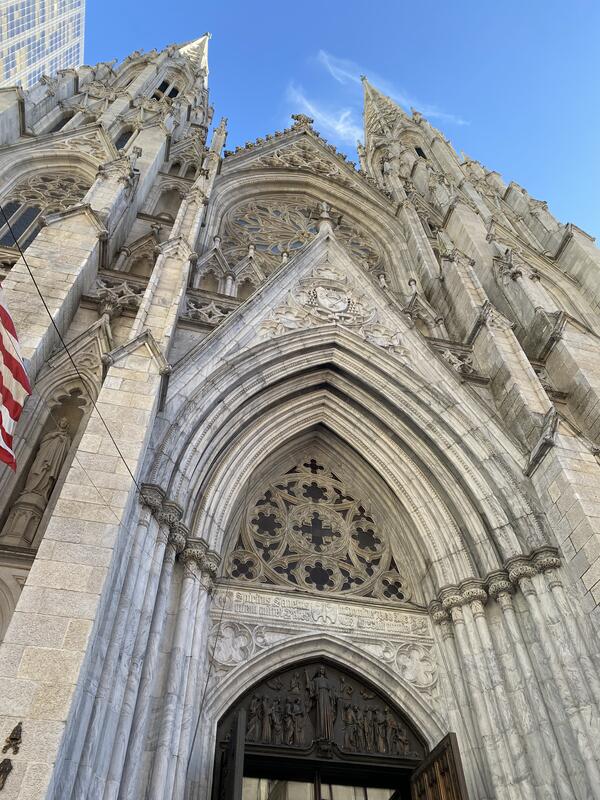

こちらは、ニューヨーク最大のカトリック教会、セントパトリック教会です。

五番街の真ん中にそびえ立つ、豪華絢爛な聖堂です。

平日の午後に行ったのですが、平日は毎日3回のミサがあり、ちょうどその最中でした。

どういう事情でかはわかりませんが(わたしが日曜に行く近くの教会も同じで)、聖歌はみんなで歌わず、一人のプロのような人(おそらく、音大の学生)が声高らかに歌い上げます。

神がほんとうに地上にお住みになるのでしょうか。

天も、天の天も、あなたを包むことはできません。

わたしが建てたこの神殿などなおさらです。

しかし、わたしの神、主よ、あなたの僕の祈りと願いを顧み、今日、あなたの僕がみ前にささげる叫びと祈りを聞き入れてください。

どうか、あなたの住まいである天でこれを聞き、聞き入れてお赦しください。

(列王記上8・27〜30)

8章は、「あなたは天にあってこれを聞き」と繰り返し書かれている、『ソロモンの祈り』という箇所です。

ソロモンが豪華絢爛な神殿を建て、そこに神の櫃を置いた時、雲が神殿に満ちます。

「主は密雲の中に住む」、とソロモンは悟ります。

豪華な神殿も教会も、建物そのものは、わたしたちにとっての一つの祈りの場所にすぎないのです。