カテゴリ:待降節

希望のあかし

カトリック教会では25年ごとを聖年とする伝統があります。

2025年はその聖年にあたり、『希望』がテーマとして定められました。

希望はわたしたちを欺くことがありません。

わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです

(ローマ5・1~2、5)

「希望を持つ」ことは、簡単なことではありません。

そして、希望こそが今、世界各地の紛争地の人々に必要とされています。

平和な地に暮らすわたしには、「希望が見えない」日々は想像すらできないのが本心ですが、過去には「希望を失いかけた」経験があります。

周囲には、「希望を望む」友人、知り合いがいます。

先の見えない悲しみ、不安、絶望感に取り憑かれた経験は、次に誰かを励ますことができるためだったのだ、と今は思えます。

来る年には困難な現状が打開されることを切に祈る人々は多いかと思います。

信仰がなくとも、なにかにすがる気持ちは、誰にも湧き上がる自然なものでしょう。

この季節、マリア様がもたらしてくださった希望は、わたしたちにとって最高の光であることを痛感します。

アベイヤ司教様は、聖年を有意義に過ごすために、次のような提案をされています。

1.普段より時間を割いてみことばを読み、そして、できれば、兄弟姉妹と分かち合う

2.ミサへ積極的に参加し、ご聖体によって養われるように心がける

3.神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う

4.さまざまな理由で苦しんでいる人々や差別を受け排除されている人々を心にかけ、具体的に寄り添うようにする

5.すべてのいのちを大切にする心を培い、環境問題に積極的に取り組む

6.聖年の伝統である巡礼のため、指定された教会を訪ね、神の国に向かって歩んで行くことを思い起こし、そのための恵みを願う

どれも大切なことですが、わたしは特に来年は、3「神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う」に取り組んでみようと決めました。

ここにどんな立派なことを書いても、わたしは出来ていないことが多く、人を心の中で排除することがあることを自覚しています。

来年こそは、わたしが関わる人を失望させることのないように努めたい、先週紹介した動画の女性のように、信仰を持っている証を周囲によい香りとして振りまきたい、そう思っています。

クリストフ・ピエール枢機卿がアメリカの聖体大会の講和でおっしゃった次の言葉は、年の瀬にあたってとても心に響きます。

「真の聖体的目覚めとは、秘跡に対する信心、礼拝、宗教行列、要理教育等を常に伴うことはもとより、単なる信心の実践を越えていくものでなくてはならない。

真の聖体的目覚めとは、自分の家族や、友人、自分が属する共同体だけでなく、他者の中に、すなわち、民族や社会的条件の違いや、考えや意見の相違のために、距離を感じている人々の中に、キリストを見出すことである。」

翻訳の文章なので、ややこしく感じますが、「距離を感じている人のなかにキリストを見出す」ことこそが、イエス様のからだをいただくキリスト者としての真の努力目標であるべきだ、あなたこそが「希望のあかし」となるよう努めなさい、とでもいうことでしょうか。

教皇フランシスコは、聖年を布告する大勅書「希望は欺かない」の最後に、こう述べられています。

次の聖年は、ついえることのない希望、神への希望を際立たせる聖なる年です。

この聖年が、教会と社会とに、人間どうしのかかわりに、国際関係に、すべての人の尊厳の促進に、被造界の保護に、なくてはならない信頼を取り戻せるよう、わたしたちを助けてくれますように。

信じる者のあかしが、この世におけるまことの希望のパン種となり、新しい天と新しい地(二ペトロ3・13参照)―主の約束の実現へと向かう、諸国民が正義と調和のうちに住まう場所―を告げるものとなりますように。

今より、希望に引き寄せられていきましょう。

希望が、わたしたちを通して、それを望む人たちに浸透していきますように。

わたしたちの生き方が、彼らに「主を待ち望め、雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め」(詩編27・14)と語りかけるものとなりますように。

主イエス・キリストの再臨を信頼のうちに待ちながら、わたしたちの今が希望の力で満たされますように。

わたしたちの主イエス・キリストに賛美と栄光が、今も、世々に至るまで。

https://www.cbcj.catholic.jp/2024/07/24/30297/

「希望」の年である2025年に、ひとりでも多くの人が希望を見出せますように。

変わることを恐れない

いかがお過ごしですか?

待降節を落ち着いた、穏やかな心で暮らせているでしょうか。

宣言したわたしは、仕事でストレスを感じて疲れてしまっていますが、それでも毎晩「だいじょうぶ!」と気持ちをリセットするようにしています。

ご近所づきあい、職場の人間関係、家族との距離など、何かと頭を悩ませることがあります。

「誰一人として付き合いづらい人は周りにいない」、などという人はいないのではないでしょうか。

「何かを変えたいと思ったなら、その選択肢は自分にある。」

これは、フリーアナウンサーの内田恭子さんの言葉です。

ここ数か月にわたり、友人の職場での相談に乗っています。

友人は、「わたしは正しい、間違っていない。上司のやり方が間違っているので、おかしいことを見過ごすことができない。」と何度もわたしに訴えています。

自分が正しいかどうかを判断するのは、果たして「自分」でしょうか。

ほんとうに自分を正しく知り、自分を軽んじることこそ、最高の、そして最も有益な知識である。

自分を無に等しいものと見なし、常に他人をより高く評価することが、大いなる知恵であり、より高い完徳である。

たとえ、他人が公然と罪を犯し、あるいは何か大きな悪事を行うのを見たとしても、自分をその人よりも善人だなどと考えてはならない。

あなたは、自分がいつまで、そのような状態に留まり得るかを知らないからである。

われわれは皆弱い。

しかし、自分よりももろい者はほかに誰もいない、と考えなさい。

(「キリストを生きる」第1巻第1章4)

われわれは、自分自身を過大に信頼してはならない。

われわれは、しばしば能力と分別を失いがちだからである。

われわれの心の光はかすかであり、しかもわれわれはそれさえ怠惰によってすぐに失う。

われわれは他人のことになると、わずかなことでも咎めるが、しかし自分の短所については、たとえそれが大きくても見逃しがちである。

他人からいやな目に遭わされると、非常に敏感にこれに反応し、これを重視するが、われわれが、他人にどれほど迷惑をかけているかについては、なかなか気づかない。

自分の行動について、よく、正しく反省する人には、他人を厳しくさばく理由などないはずなのに。

(同、第2巻第5章1)

問題の答えを見つけたいときは、聖書とこの本を開きます。

トマス・ア・ケンピスの「デ・イミタチオネ・クリスティ」は、ルネッサンス以降、今日までのあいだ、聖書に次いで最も広く読み続けられているカトリックの信心書です。

日本でさえ、キリシタン時代(1596年)にはローマ字版日本語訳が存在していました。

わたしが愛読書として手元においているのは、2017年発行の、長崎司教区・山内清海神父様の訳本「キリストを生きる」です。

(他にも、「キリストに倣いて」と言うタイトルでいくつかの訳本があります)

自分を信じてくれる人が周囲にいるか、も大事ですが、自分のことをきちんと理解することが大人としての責任です。

自分は正しい、と確固たる自信をもって相手を変えようとしている友人には、何度も伝えています。

「人を変えるのではなく、自分が変わるのよ」

自分の正しさが相手にとっての正論ではない、ことは、おそらく誰もが知っていることではあるのでしょうが、理解できていないことが多いように思います。

ああ、主なる神よ、「正しい裁き手、罰することを怠らない神よ」(詩編7・12)、人間の弱さと悪を知っておられるあなたこそ、わたしの力、わたしの拠り所となってください。

自分の判断だけでは不十分だからです。

他人から非難を受ける時、わたしはへりくだって柔和に忍ばなければなりません。

もしそうしなかったなら、そのたびごとにわたしを赦し、(次の試練の時には)より以上の屈辱を忍ぶ力をお与えください。

なぜなら、自分が正しいと思って、自分でも知りえない心の秘密を弁護するよりも、あなたの豊かなお慈悲にすがって赦しを受けるほうが、わたしにとってずっと有益だからです。

「わたしは自分に何らやましいところはありませんが、だからと言って、わたしが義と認められるわけではありません」(1コリント4・4)

あなたの憐れみがなければ、「生ける人の中で、誰一人として、あなたのみ前にあって正しい者とは言えない」(詩編143・2)からです。

(同 第3巻第46章5)

わたしが友人にアドバイスしていることは、むしろわたし自身ができていない事でもあります。

友人とのやりとりを通して、こうして答えを探す中で、自分にも言い聞かせることができました。

と、ここまで書いたところで、15日はアベイヤ司教様の司式ミサでした。

そのとき、群衆はヨハネに「わたしたちはどうすればよいのですか」と尋ねた。

(ルカ3・10)

アベイヤ司教様は、こうおっしゃいました。

「わたしたちは変わらなければ、という思いがあったから、ヨハネの話を聞いて受け入れたのです。

今、わたしたちは待降節で神を迎えようとしています。わたしたちに必要な姿勢がこれなのです。」

アベイヤ司教様が、結論とも言える答えを教えてくださいました。

・・・・・・・・・・

インスタグラムで、街行く素敵な人に突然声をかけてインタビューする、という動画があります。

NYの街中を闊歩する女性に、「失礼ですが、とても自信に満ちて見えます。どうしてでしょうか?」と質問していました。

その女性の答えは、「ありがとう。たぶん、確固たる信仰を持っているからだと思う。」というものでした。

突然カメラを向けられて、「どうしてでしょうか?」などという質問をされ、(やらせかもしれませんが)「信仰を持っています」と、美しい笑顔で答えていた女性に感動しました。

さらに、「どうしたらあなたのようになれますか?」と質問され、「そうねぇ、もし興味があったら、教会に行くこと、聖書を読んでみることを薦めるわ!」とも答えていました。

(わたしがこういう記事を書いていることをAIに見抜かれて、わたしが喜びそうな動画を見せられたのかも!?)

彼女の口調は、決して押しつけがましいものではありませんでしたし、自信を持って答えた彼女は本当に素敵でした。

わたしも、そうありたいです。

自分を知ること

待降節第2の主日を迎えました。

クリスマスまでの日々、通常よりも丁寧に日々のお恵みを噛みしめて過ごすように心がけています。

長年書いている「お恵みノート」に、今日のお恵みを書くことだけでなく、何かにつけて「ありがとう」という言葉を発するようにしています。

どう生きるか。

普段から自分をしっかり持っていないと、余計なストレスを抱えてしまいます。

無駄に一喜一憂したり、不必要なヤキモキを感じて、気分が滅入る。

そういったこと、ありませんか?

最近は、ネットのニュース・情報、SNSで一方的に表示される広告から、不要な情報ばかり目にしてしまっている(&お買い物してしまう)ことに反省しています。

待降節の1か月だけでも、怒らず、イライラせず、穏やかに暮らすことに専念したい!

神と自分の惨めさとを当時に知ることなしに、イエス・キリストを知ることはできない

アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、キリスト者の神は、愛と慰めとの神である

みずからとらえた人々の魂と心情とを満たす神である

彼らに自分の惨めさと神の無限のあわれみとを内的に感知させる神である

彼らの魂の奥底で彼らと結びつき、彼らに謙虚と喜びと信頼と愛とを満たし、彼らをして神以外の目的を持つことができないようにさせる神である

(パスカル「パンセ」第8章より)

自分の「惨めさ」をきちんと理解しているでしょうか。

「惨め」という言葉はとても後ろ向きな、暗いイメージですが、ここでいう「自分の惨めさ」というのは、「自分の貧しさを知る」ことだと思うのです。

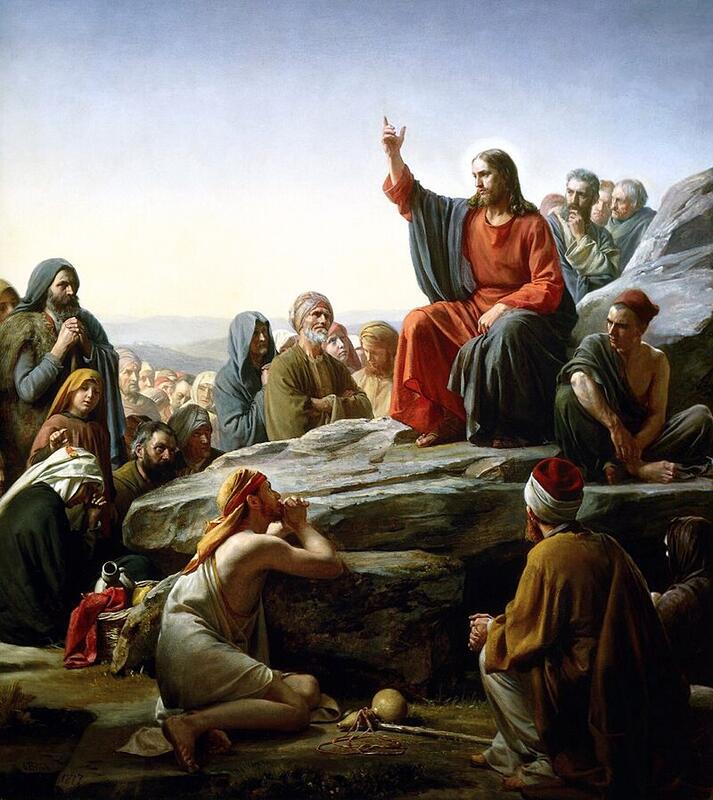

「心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人のものである」(マタイ5・3)は、わたしの大好きな聖句のひとつです。

わたしたちキリスト者はいつも「心が貧しい」状態を意識するべきだ、と思っているからです。

自分をしっかりと持つために、いつも自分を見つめ直して、正直に、謙虚に、奢らずに神様に向き合う姿勢を大切に、そう心がけています。

それが、「心が貧しい」ことの証だと思っています。

ブロッホ〈山上の垂訓〉

ローマ皇帝であり、ストア派の哲学者であったマルクス・アウレリウス・アントニヌスは、著書の『自省録』の中で幸福のためにどうあるべきかを、自分自身に話しかける形で書いています。

いくつか、心に響いた点をご紹介します。

・今すぐこの世から去る者であるかのように、考え、話し、行うこと。

・誰もがたった今しか生きていない。だから、今を大切に生きよ。

・善き者であることが可能なうちに善き者であれ。

・ひどい悲しみに気高く耐えることも幸運である。

・死ぬときは、吸った息を吐きだして大気に戻す。日々の呼吸も同じ。

・自分とともに生きるよう定められた人々には愛情を寄せなさい。

・自分の心を明るいものにしたいなら、ともに生活している人々の長所を思いなさい。

最後の2つは、特に気に入っています。

幸せのバロメーターは人それぞれです。

少なくともキリスト者であれば、自分の貧しさを自覚し、自分のことをきちんと理解することなしに幸せを感じ取ることはできないでしょう。

毎年この時期には、今年一年を振り返り、やり残したこと、ほおっておいたままのこと、気がかりで解決しておきたいこと、を整理するのが長年の習慣です。

皆様は、いかがですか?

今年はどのように神様と、自分と向き合いながら生きましたか?

不安や心配事を残していませんか?

自分のことを見つめ直し、できることには取り組み、神様に委ねるしかないことは明け渡すこと。

心晴れやかな待降節を過ごすことができますように。

神様の光

最近よく聞く、「ミニストリー」・「カテキスタ」という言葉があります。

英語の「ministryミニストリー」の聖書的語源は、ギリシア語の「ディアコニア」です。

「キリスト共同体である教会とその生活の中で奉仕する」ことを表す一般的用語として、主にプロテスタントの牧師職を指して使用されてきました。

ここから、この言葉の中核的意味である「奉仕」が意味を拡大され、キリスト教の「聖務」「宗教活動」などに広く用いられるようになっています。

月刊誌の福音宣教では毎月「チーム・ミニストリー」という特集が組まれ、様々な立場で教会での奉仕活動をされている方々が、zoom座談会形式でお話をされている記事があります。

11月号では、ある信徒の方がこうおっしゃっています。

かいつまんでご紹介すると、

わたしたちには信仰の喜びというのはあるはず。

教会に通い、日々を生きているのに、それを報告する場がない。

信仰を生きるうえで、「宣教者」として歩むうえで、抱いている思いや課題、喜びなどを分かち合う場が少ない。

わたしは、こうして毎週ここに書くことで、学んだこと、感じたこと、今考えていることをアウトプットでき、時折感想をいただくことで、深い喜びや豊かな交わりを得ることができています。

最近、ある信徒の方とミサの後にゆっくりお話をする機会がありました。

初めてでしたが、お互いに信仰について感じていることをじっくりと語り合い、聞き合い、ミサに与るだけでは得られない、豊かで優しい、穏やかな気持ちになることができました。

皆さんは、ご家族や信徒の友人などと、信仰で得た喜びについてお話されていますか?

「カテキスタ」とは、おもに洗礼を希望する方々に、キリスト教の概要や教理(カテケージス・カテキズム)などを教える教師のことです。

あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。

むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。

わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。

あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。

その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。

これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。

そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。

自分自身と教えとに気を配りなさい。

以上のことをしっかりと守りなさい。

そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。

(2テモテ4・13~16)

教皇フランシスコは、2021年に公布された自発教令「アンティクウム・ミニステリウム」の中で、信徒のカテキスタについてこのように書かれています。

受洗者一人ひとりの熱意を目覚めさせ、共同体の中で自らの使命を遂行するように召されているという自覚を再び燃え立たせるためには、実り豊かな形で現存し続ける聖霊の声に耳を傾けることが必要です

この教令は3年前に発布されたものの、いまだ正式な日本語訳が公開されていませんし、日本ではカテキスタの養成がまだ本格的に行われているとは言えないようです。

司祭の高齢化、新しい召命の少なさ、を見ても、わたしたち信徒がカテキスタとして養成されて研鑽を積むことは喫緊の課題です。

教会において様々な奉仕職を担っている信徒は、ある意味でカテキスタとも言えますが、自己流で務められるものでないことも事実です。

受洗者それぞれが受け取ったカリスマをもっと発揮するように、と教皇様はわたしたち信徒を鼓舞されています。

(教皇様のこの教令に関しては、福音宣教12月号でレナト・フィリピーニ神父様が詳しく書いておられます)

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-05/il-motu-proprio-antiquum-ministerium.html

神はわれわれに隠れているが、神がぼんやりしてよく見えない原因は、いわば神が暗中に隠れているというように、神自身にあるのではない。

その原因はわれわれ自身のうちにある。

すなわち、われわれの精神の洞察力が弱いために、いなむしろ精神力がにぶいために、われわれは神の光に近づくことができないのである。

(カルヴァン「テモテへの第一の手紙注解」より)

待降節は、神様の存在を一番感じることができる季節です。

待降節の始まりにあたり、今年もアドベントクランツを作りました。

また、ヨゼフ会、青年会と日曜学校の子どもたちが協力して、プレゼピオの台座を設置しました。

様々な立場で「カテキスタ」として働くわたしたちの、教会における「ミニストリー」は、こうした場面でも現れます。

毎週ミサに与るだけでなく、一人ひとりが共同体の中で思いを分かち合い、自分に与えられている神様からの光(カリスマ)を発揮できますように。

毎週灯されるロウソクの光の中に、少しづつ完成していくプレゼピオの飾りの中に、神様の光を感じ取り、待降節=今年の残りの日々を心豊かに過ごすことができますように。

ことば、沈黙

久留米教会の建物正面に、新しいステンドグラスが設置されました。

久留米市の市木のひとつである椿と、伝統工芸の久留米絣をモチーフにしたものです。

教皇フランシスコのお告げの祈りでのお言葉です。

沈黙と祈りを通してのみ、わたしたちは御父のみことばであるイエスに耳を傾け、空虚なことばやおしゃべりから自由になることができるだろう。

それは、キリスト教生活の本質的要素である。

声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である。

ならば、それが沈黙と大変関連していることがわかるだろう。

なぜならば、声は自分の内部で成熟したもの、聖霊の促しに耳を傾けることで得たものを表現するからである。

沈黙できないならば、意味ある言葉を話すのは難しいだろう。

それに対し、より注意深く沈黙すればするほど、言葉はより力あるものになる。

さあ、自問しよう。

自分の一日において、沈黙はどういう位置を占めているだろうか。

それは虚しい、あるいは重苦しい沈黙だろうか、それとも傾聴と祈りの空間、心を守る場所だろうか。

わたしの生活は節度を保ったものか、それとも無駄な物ごとであふれているのか。

わたしは父との二人暮らしですので、実際に家の中が静寂に包まれる時間があります。

小さなお子様のいるご家庭では難しいことですが、そうした静寂の中で沈黙し、じっくりと自分を見つめることも好きな過ごし方です。

パパ様のおっしゃる、「声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である」ということについて考えました。

最近は、人とのやり取りはもっぱらLINEで、というのが当たり前になっています。

わたしも、よほど緊急でなければ、友人との連絡はLINEばかりです。

もちろん、実際に会って顔をみて話をするのが、人と人とのコミュニケーションとしては理想です。

一方で、LINEに伝えたいことを書く際には、少し考えて、言葉を選びながら、できるだけ短く、と心がけることもできます。

現代社会においては、発することばもLINEに書いた文字も、それはわたしたちの「声」です。

わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。

わたしの言葉に耳を傾けよ。

それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。

それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。

用心深くお前の心を守れ。

そこから、命の泉が湧き出る。

ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。

お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。

お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。

右にも左にもそれるな。

お前の足を悪から遠ざけよ。

(箴言4・20〜27)

心を守れ、という表現には、とても深いものを感じます。

心は、わたしたちの生活を支配する中核であり、心の動きによって身体全ての活動が促されるのです。

ひねくれたこと、曲がったことをことばや文字にして発すれば、相手だけではなく自分自身にもダメージがあります。

箴言の著者は、「主の言葉に耳を傾け、常に前を見つめ、歩みを強固にすることで、命の泉が湧き出る」と教えてくれています。

口数が多ければ罪を避けられない。

しかし、口を慎む者は賢い人。

(10・19)

人は、その口から出る言葉によって、善いものに満ち足りる。

(12・14)

慰めの言葉は命の木。

乱暴な言葉は魂の痛手。

(15・4)

言葉に心を留める人は喜びを見出す。

主により頼む人は幸い。

(16・20)

言葉を慎む者は知識ある人。

冷静な心を保つ者は理性ある者。

(17・27)

直接会って、適切なことばで会話ができない不安があるならば、黙って見守ることも時には必要かもしれません。

わたしはかなりズバッと相手に言うタイプなので、この格言を書いた紙をお財布に入れて持ち歩いていた時期があります。

Wisdom has two parts,having words to say and not saying it.

知恵には二つの面がある。

言うべきことを持つこと、それを言わないこと。

どこで見つけたものかは忘れましたが、今思えば、おそらく聖書から来ているのではないかと。

本当に大切だと思うことは、一度沈黙し、言うべきことを相手に伝えるかどうかを吟味し、できれば顔を見て伝えるように心がけています。

率直な戒めは、ひそかな愛に勝る。

友人の与える傷は真実なもの、敵の口づけは偽り。

(27・5〜6)

マタイ26・48にある、ユダのイエスへの口づけを想起させる箇所だ、と教わりました。

自分に対して友人がそうしてくれるように、わたしも、相手に伝えるべきだと思ったことは丁寧に対応するようにしているつもりです。

冒頭のパパ様のお話を、是非もう一度お読みください。

空虚なことばやおしゃべりに支配されないよう、沈黙の時間を大切にしたいものです。

心に潤い

ネットのニュースで見つけたお話です。

1688年に建立された長崎の曹洞宗のお寺、天福寺。

貧しく、本堂の床は抜け落ちそうで、天井から雪が舞い込むほどで、檀家に修復費用を募っていました。

このお寺は、キリスト教が禁止され厳しい取り締まりがあった江戸時代に、危険を冒して潜伏キリシタンを受け入れ、マリア像を本堂に隠し、彼らを積極的にかくまっていた歴史があるそうです。

1978年、少し離れた地区に住むカトリック信徒の人々が訪れ、「私たちは潜伏キリシタンの子孫です。お寺のおかげで信仰と命をつなぐことができました。少しでも恩返しがしたい。」と、400万円ほどの寄付を申し出たというのです。

寄付を申し出たカトリック信者たちは30人ほど。

その理由をこう語ったそうです。

「天福寺に何かあったときは助けるようにと、いろり端で代々、伝えられてきたから」

見返りを求めずに、お互いが助け合ったのです。

先日、友人にこう言われ、ハッとしました。

「あなたは人に見返りを求めている。

見返りを求めずに、相手に与えることを喜びとしたら、

相手から優しい言葉と行動が自然と出てくるよ。」

その通りだと思います。

災いだ、悪を善、善を悪と言い、

闇を光、光を闇とし、

苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。

災いだ、自らを知恵ある者とみなし、

自分一人で賢いと思っている者たちは。

(イザヤ書5・20~21)

マタイ5章の「幸いだ~」は、このイザヤ書が元となっています。

今のわたしは、まさにこの戒めがあてはまります。

自信過剰になりすぎ、人に認められたい、褒められたい、という傾向があるわたしを、この友人はハッキリと戒めてくれました。

その夜、開いた聖書にこのイザヤ書の文章を見つけ、さらに反省の念を深めたのでした。

おそらく以前のわたしでしたら、友人からこれほど鋭く指摘されたら、落ち込んでしまい、くよくよ考え込んでいたでしょう。

ですが、こうしてホームページの記事を書くために頻繁に聖書を開く習慣が根付いた今のわたしは、見つけた聖句から心に潤いを得ることができるようになりました。

耳の痛い指摘も、聖句を通して心に刻むようにしています。

求めていたことばを聖書に見つけた時の喜び。

心の眼が開かれる感覚。

気づかせてくださってありがとうございます、と湧きあがる気持ち。

新約聖書にも素晴らしい教えがありますが、旧約の面白さを教わったわたしは、聖書を開くときは旧約の、3000年前の人々の感覚に魅力を感じるのです。

わたしの日常に潤いを与えてくれるのは、聖書、芸術、音楽なのです。

もし目が見えるなら

お母さんの顔が見たいです

僕は目が見えないのに

お母さんは美術館に行って

絵のことをたくさん話してくれました

美しい空や美しいもの

風のささやきを心の眼で感じられるのは

母の影響です

目は見えなくても心の眼は見えているので満足している

だから、今から見えるようになりたいとは思わない

見えなくてもいい

だけどもし一瞬でも見えるなら

お母さんの顔が見たいです

ピアニスト辻井伸行さんのことばです。

母親が子どもに愛を無償で与えるのは当然かもしれませんが、これほど愛を注ぎ、子どもがそれを受け止めてタレントを広げている関係に、胸が震えます。

辻井さんが13年前の演奏会の時にアンコールで披露したオリジナル曲、「コルトナの朝」の演奏をお聴きください。

「イタリアの美しい田舎町、コルトナを旅した時に作った曲」というナレーションも、辻井さんだから、その景色が目で見えなくてもこれほどの美しい曲が生まれるんだ、と納得できます。

「みなさんに感動していただけで、僕も大満足です」という彼のことばが、今のわたしには特に感動的でした。

(アンコール曲の演奏は、ビデオ開始から1分ほどで始まります。)

残りの日々を

待降節が始まり、今年も残りひと月となりました。

今年のアドベントクランツは、このような感じに作りました。

2023年12月の教皇の祈りの意向は「障がい者のために」とされています。

わたしたちの間で、最も不安定な立場の人たちの中に、障がいのある方々がいます。

彼らの中には、無知や偏見に基づく拒絶にあい、疎外感を体験する人もいます。

社会制度は、教育、雇用、また創造性を発揮できる場所へのアクセスを通して、彼らの計画を支えなければなりません。

障がい者の受け入れを促進する計画やイニシアチブが必要です。

その中でも特に、付き添うことを望む人の大きな心が必要です。

それは、社会においても、また教会生活においても、様々な能力を持ったこれらの人たちの貢献と才能に対して開かれたものとなるように、わたしたちのメンタリティーを少し変える必要を意味しています。

それゆえに、完全にバリアフリーの小教区を作ることは、物理的なバリアを取り除くことを意味するだけではありません。それはまた、「彼ら」について話すのをやめて、「わたしたち」について話し始める必要があると理解することでもあるのです。

ちなみに、障害者、障碍者、障がい者、という日本語表記については、様々な意見があります。

わたしは、障害者のままで問題ないと思っています。

◆「障害」というのは障害者本人ではなく社会の側の障害のことであり、障害者は社会にある障害と向き合っている人たちだという考え

◆「障害者の気持ちを汲んで労る」という気遣いは、少々見当違いであり、現実的な社会の障害を取り除くことのほうが大事

英語では、disability(能力不全の意味)となります。

イエス様は、病気の人、障害のある人、やもめ、孤児など、社会的弱者であった人々を特に大切にされていました。

一般的に恵まれていた人よりも、恵まれていない人々の方がその恵みを受けていたのです。

わたし自身が身体に障害があるのであえて言うのですが、disability=できないことがあるから、周囲の人に助けてもらえる場面がよくあります。

いつも、知らない方が手を差し伸べ、肩を貸してくださり、心を配ってくださる方がどのような場面でもいてくれるのです。

わたしは本当に恵まれている、と思います。

障害がある、というのは、わたしのように誰が見てもわかる人とそうでない場合があります。

だれもが、必要に応じて、手を差し伸べ合うことが出来れば、と思うのです。

トビト記は、敬虔なイスラエル人のトビトと妻サラ、息子トビアの物語です。

トビトが息子に遺言のような話をする場面です。

息子よ、わたしが死んだら、丁重に葬ってくれ。

母を敬い、母がこの世にある間、その傍らを離れてはならない。

母の喜ぶことをし、何事にせよ、母の心を悲しませてはならない。

息子よ、お前がまだ胎内にいたころ、母がお前のために受けた多くの苦難を思い出しなさい。

そして母が死んだら、同じ墓に、わたしの傍らに葬ってくれるように。

(4・3~4)

息子よ、日ごとに主を思い出しなさい。

お前は一生を通じて日々、正義を行い、決して不義の道を歩んではならない。

お前の持ち物で施しをしなさい。施しをするときには、物惜しげな眼をしてはならない。

どんな貧しい人に対しても顔を背けてはならない。

そうすれば、神もまたお前に対してみ顔を背けないであろう。

(4・5~7)

子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。

お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。

(4・14~15)

この箇所は、旧約聖書の中ではじめて愛の黄金律が表現されたものです。

新約では「何事につけ、人にしてもらいたいと思うことを、人にもしてあげなさい」(マタイ7・12)と、より積極的になっています。

これは、わたし自身いちばん大切にしている黄金律です。

このような教えを、わたしたちが子どもたちや若い世代にきちんと伝えることが出来ているでしょうか。

親を敬い、人のためになることをし、人が嫌がることをしないで、自分がしてもらいたいことを人にもする。

これができれば、特に「障害があるから」という理由で人に特別に優しくするのではなく、困っている人には手を差し伸べる、助けが必要な人に肩を貸す、ということになるのではないでしょうか。

イエス様がおっしゃったように、最も小さな人びとにしなかったことは、すなわちイエス様にしなかったことなのです。

今年の残りのひと月を、悔いのないように過ごすためにも、「障害のある人」「困っている人」「助けが必要な人」のことをもっと普通に考え、自分もいつか人の助けが必要な時が来ることも同時に考えて、残りの日々を行動してみましょう。

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2023-11/intenzioni-preghiera-dicembre-2023.html

。。。。。。。。。。。。

信徒会館の防水塗装工事が終わり、こんなに綺麗になりました。

信徒のみなさまの維持費、献金がなければこのような大規模な補修工事はできません。

これからも、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

クリスマスの過ごし方

久留米は初雪の日曜日でした。

朝は吹雪のような降り方でしたが、主日のミサにはいつも通り100名以上の参列がありました。

・

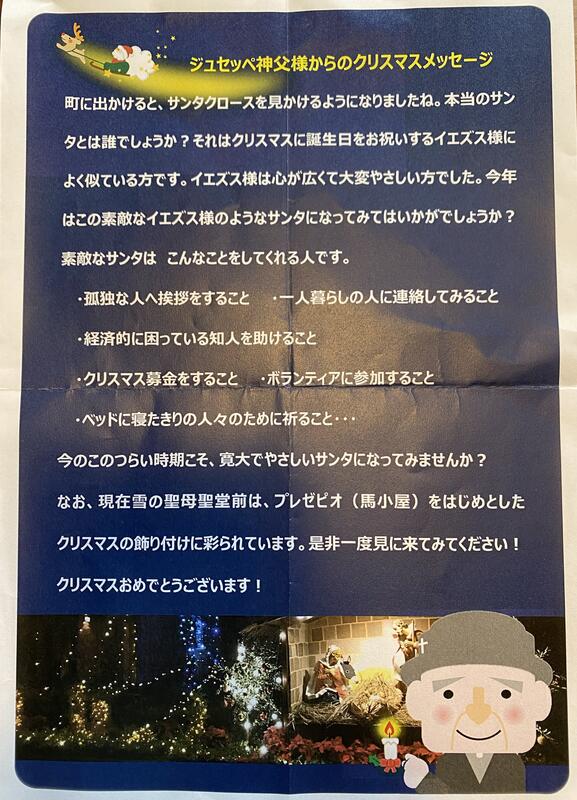

先日、ジュゼッペ神父様が「あなたにラブレターです」、とお手紙をくださいました。

先週のごミサで、ジュゼッペ神父様がこうおっしゃいました。

「人を喜ばせるために、努力・苦労していますか?

今年のクリスマスこそは、誰かを幸せにするための努力をしましょう!」

・

この前、わたしの前の席に座られていたご年配の女性。

お見かけしたことのない方でしたし、明らかにごミサに与るのは初めて(数回目?)のご様子。

聖体拝領の時に「洗礼を受けておられますか?」とお尋ねしてみました。

「いいえ。両親は信者でしたが、わたしは受洗していません。今日は父の命日なので、教会に来てみました。」

「それでは、神父様の前に行かれた時に、頭を下げてみてください。祝福してくださいますから。」

「本当にいいのですか?」

「もちろんです。お父様も喜ばれますよ。」

席に戻られた時、とても晴れやかなお顔をされていました。

毎年この季節になると、信者ではない方のミサへの参列が増えます。

フラッと入ってこられるだけではなく、ミサに参列してみよう、というのはおそらく勇気のいることではないでしょうか。

そうした方を見つけたら、「はじめてこられた方へ」という教会のパンフレットをお渡ししたり、少しお話を伺ったり。

・

ジュゼッペ神父様のおっしゃったように、「この季節だからこそ!」とできることはいろいろとあります。

十戒には、「お前の父と母を敬え」という項目があります。

男性優位社会であったのに、「父に従い、母を尊重」ではなくどちらも同じように「敬え」となっているところがポイントです。

シラ書には、この十戒について解説された箇所があります。

父を敬う者は罪を償い、

母を尊ぶ者は宝を積む者に等しい。

言葉と行いを持って、父を敬え。

そうすれば、父の祝福が、お前の上に臨むだろう。

父の祝福は、子供たちの家を強めるが、

母の呪いは、その土台を覆す。

(3・3〜4、8~9)

心を尽くして父を敬え。

母の産みの苦しみを忘れるな。

お前は、両親によって生まれたことを銘記せよ。

彼らがお前に与えたものに、

何を持って報いることができようか。

(7・27〜28)

箴言23章24~25節には、次のように書かれています。

正しい者の父は大いに楽しみ、

知恵のある子を産んだ人は、その子を喜ぶ。

お前の父はお前とともに喜び、

お前の産みの母はお前とともに楽しむ。

今週は、耳を疑うような事件がありました。

親を大切にする家庭で育っていれば、その習慣は自ずと子どもに引き継がれるものだと思うのです。

「両親を大切にする。」

当たり前のような、誰もが分かっているこの大切な務めは、同時にみんなが「思ったほどできていない」ことではありませんか?

遠く離れて住んでいても、亡くなって天国にいても、できる親孝行はあるものです。

・

わたしがモットーにしているのは、次の聖句です。

『天国にいる母のために』

主に従う者は、母に安らぎをもたらす。

(シラ書3・6)

教会で与えていただいている役割を務めていると、母が喜んでいるような気がするのです。

『助け合って暮らす父のために』

子よ、年老いた父の世話をせよ。

その余生を悲しませるな。

たとえ、父の知力が衰えても、これを大目に見よ。

(シラ書3・12〜13)

かなり大目に見ています。

歳と共に優しくなってきているので、これからも大目に見ることとします。

・

フランシスコ教皇様は水曜日の一般謁見のお説教で、クリスマスを祝うことは良いことだとしながらも、「しかし、お金をかけずに、もっと質素なプレゼントを用意し、節約した分をウクライナの人々に送ろう」と呼びかけられました。

これもまた、クリスマスのよい過ごし方でしょう。

降誕祭までのあと数日、丁寧に、悔いのないように、大切に過ごしていきましょう。

愛すること

アウグスティヌスの「告白」第10巻第27章は、彼の回心後の心境を表現した美しい文章です。

古くて新しき美よ、おそかりしかな、御身を愛することのあまりにもおそかりし。

御身は内にありしにわれ外にあり、むなしく御身を外に追いもとめいたり。

御身に造られしみめよきものにいざなわれ、堕ちゆきつつわが姿醜くなれり。

御身はわれとともにいたまいし、されどわれ、御身とともにいず。

御身によらざれば虚無なるものにとらえられ、わが心御身を遠くはなれたり。

御身は呼ばわりさらに声高くさけびたまいて、わが聾せし耳をつらぬけり。

ほのかに光さらにまぶしく輝きて、わが盲目の闇をはらいたり。

御身のよき香りをすいたれば、わが心は御身をもとめてあえぐ。

御身のよき味を味わいたれば、わが心は御身をもとめて飢え渇く。

御身はわれにふれたまいたれば、御身の平和をもとめてわが心は燃ゆるなり。

先週ご紹介した、山本芳久さんの本に、この箇所の解説があります。

「何を愛しても何を手に入れても本当の満足が得られなかった。

しかし、神と出会って、神を愛するようになって、真の恋人である神と出会って、自分の心は本当の満足をはじめて得ることができた。

なぜなら、もともと自分は神に向けて造られていたのだから、と。

自分が「あなた(御身)」を愛するようになったのは比較的最近のことだが、「あなた」の方では、私があなたを愛し始める前から私と共にいてくださって、私のことを愛し導いてくださっていたのですと。」

先日、宮﨑神父様がおっしゃっていました。

「最近では、わたしは無宗教です、家には仏壇も神棚もありません、そういう人がとても多い。」

自宅の神棚に手を合わせなくても、神社でお賽銭を投げて祈る日本人は多いのでしょう。

ワールドカップで日本の勝利を祈った人、受験の合格を願って祈る人、何かに向かって祈るという行為はそう難しいことではないのです。

ですが、それは「信仰」ではありません。

自分が神様から愛されている、そう実感して涙したことがある。

自分の事だけではなく、友のため、誰かのために祈りを捧げる。

信仰があるというのは、そういうことだと思います。

「ラザロの蘇生」(1631)

この絵は、最近観た映画の中で初めて知りました。

オランダの画家、ヤン・リーヴェンスの作品です。

映画のストーリーが頭に入らないほど惹きつけられました。

イギリスのBRIGHTON&HOVE MUSEUMSに収蔵されています。

ヨハネの福音書11章のラザロの蘇生のエピソードでは、イエス様が涙を流された様子が描かれています。

「わたしたちの親しい友ラザロが眠ってしまった。しかし、わたしは彼を眠りから覚ましに行く。」(11)

「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はみな、永遠に死ぬことはない。このことをあなたは信じるか」。(25~26)

心に憤りを覚え、張り裂ける思いで、(33)

イエスは涙を流された。(35)

イエスは、またも心に憤りを覚えて、墓においでになった。(38)

ラザロを愛しておられたから悲しまれた涙ではない、といろいろな方が解説されています。

愛する者たちが、イエス様の言葉を理解していないことへの怒りもあったのでしょう。

死から逃れられない、罪深い人の性への怒りもあったことでしょう。

そして、このこと(ラザロを起こされたこと)がイエス様の逮捕につながる重大な出来事となったのでした。

「ラザロ、出てきなさい」(43)

こう叫ばれて、「イエス様は愛するラザロを死から脱出させたのだ」と、わたしは聖書の師匠から学びました。

この絵のイエス様の天を仰ぐような様子を見た時、やはりイエス様は愛しておられた友の死に涙を流されたのだ、と感じました。

イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。(5)

イエス様の涙が書かれているのは、3か所あります。

エルサレムに近づいたとき(ルカ19・41)、「激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ」(ヘブライ5・7)と表現された箇所、そして、ラザロの蘇生に関する箇所です。

わたしは、この3つのエピソードいずれからも、イエス様の愛を感じるのです。

民(エルサレム)を救う愛、天の父への愛、そして愛する友(仲間、弟子)を想う気持ち。

・・・・・・・・・・・・・・

バキアーナスという曲をご紹介します。

日本語では「ブラジル風バッハ」と言うようです。

ブラジル出身のエイトル・ヴィラ=ロボスの代表作です。

先ほどのラザロの蘇生の絵を見ながら第4番の1、前奏曲Prelúdioを聴いてみてください。

わたしはこの曲に、イエス様の涙を感じるのです。

目覚めの季節

宮﨑神父様はお説教の中で、たびたびおっしゃっています。

「自分がいつ天に召されるかはだれにも分からない。

いつも、目を覚ましていなさい。」

神は最も普通の日常、毎日の生活の中に隠れておられるということを忘れないようにしよう。

神は日々の仕事の中に、偶然の出会いの中に、時には助けを必要とする人の中や、退屈な灰色の日々の中にもおられ、わたしたちを呼び、話しかけ、わたしたちがどのように行動すべきか促される。

この待降節、無気力を振り払い、眠気の中から目を覚そう。

意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか、自問しよう。

もし、今日、わたしたちが神の訪れに気づかないならば、終わりの時が来ても、準備できていないだろう。

だから、目覚めていよう。

教皇フランシスコ 11/27 正午の祈りでの説教より

先週、友人のお兄様が亡くなられたと連絡がありました。

まだ50歳でした。

家族と夕食を食べていて、突然倒れられたそうです。

持病があったわけではないそうなので、こどもたちと食事中に自分が天に召されることになるとは、夢にも思っていらっしゃらなかったでしょう。

ですが、葬儀でご家族からお話を聞いて、大変驚いたことがあります。

「会社の事務の専門的なことを、数か月前から奥さんに教えていた。

分与できる財産を、弟たちの名義に変える手続きも先月済ませていた。」

おそらく、死期が近いことを察してではなく、偶然のことなのだろうとは思います。

ですが、彼は「準備ができていた」のです。

目を覚ましていなさい。

いつもこの言葉とその教えを耳にし、理解しているはずのわたしたちは、「目を覚ます」ことの意味をしっかりと意識しておかなければなりません。

パパ様のお説教にあったとおり、「意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか」を自らに問い掛けてみましょう。

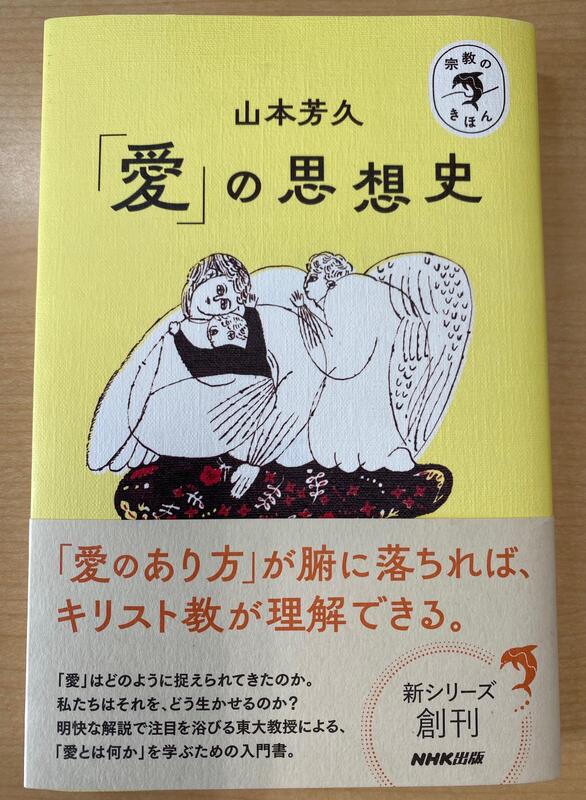

山本芳久さんの、「愛」の思想史という新刊を読みました。

山本さんの本はいつもわたしには難しく、途中で挫折してしまうこともあるのですが、この本は分かり易く、とてもお勧めです。

たくさんの学びがありましたが、特に心に残った箇所を抜粋しながらご紹介します。

「主はわたしの牧者。」で始まる、詩編23章についての下りです。

「愛」という言葉は一度も使われていませんが、この詩篇以上に鮮やかに神の愛とはどういうものかを表現した旧約聖書のテクストはほとんどないと言っても過言ではありません。

旧約聖書の中には、イスラエルの民の導き手である神のことを「牧者」として捉える箇所はいくつもあります。

ですが、「わたしの牧者」というような仕方で個人の内面的な神への信頼関係が描き出されている箇所は他にはほとんどありません。

単なる一般論ではなく、極めて親密な「わたし」と「神」との信頼関係が描き出されているのです。

「恵みと慈しみは生涯わたしに伴う」の「わたしに伴う」と訳されている部分は、原文のヘブライ語では「わたしを追いかける」と訳することができる単語になっています。

神の「恵みと慈しみ」の方が、わたしを見失わないように、わたしを追いかけてくるというわけです。

この詩篇に表現されているのは、「死の影の谷を歩む時」とか「敵」といった詩句に顕著なように、この世界が様々な危険に満ちた場所であることが痛切に自覚されたうえで、その危険や困難に正面から立ち向かう力を与える者として、牧者である神に対する信頼が歌い上げられているのです。

危険や困難に立ち向かう、病気や苦しみと向き合う、そうした場面に置かれたとしても「目覚めて」いることが大切です。

「意識し、注意深く、目覚めて生きているか、日常生活の様々な状況における神の存在に気づく努力をしているか」

このパパ様のお言葉を、胸に刻み、今年の待降節の日々を大切に過ごしていこうと思います。

ベトナムコミュニティの力作が完成しました!!

待降節を創る

いよいよ今年の待降節が始まりました。

ミサの式次第が新しくなったこともあり、背筋が伸びるような、清々しい気分です。

待降節になると、今年を振り返ってやり残したことはないか、今年を誠実に生きたか、などを丁寧に想う気持ちが自然と湧き起こります。

もし心に引っかかった棘のようなものがあれば、降誕祭までにクリアにする。

いつも、そうやって新年を迎えることができるように取り組みます。

毎年、久留米教会では祭壇に大掛かりな馬小屋の飾り付けをしますが、コロナ前は日曜学校のこども達や青年会の若者たちが協力して取り組んでくれていました。

一昨年からは、ベトナムコミュニティのみんなが率先して手伝ってくれていましたが、今年は、神父様が全面的におまかせになり、かなり凝った設定になっているようです。

筑後地区には、300名ほどのベトナム人の若者たちが暮らしています。

留学生、技能実習生、中には資格をとって就職している人もいます。

みんな20代前半ですので、おかげで久留米教会は若いパワーで活気に満ちています。

これは、本当に素晴らしいお恵みです。

月に一度、ベトナム人の司祭を招いてベトナム語のミサがありますが、それでも毎週日曜日の日本語でのミサにも参列する、熱心な信仰を持ったベトナムコミュニティの若者たち。

彼ら、彼女たちに、「隣人愛」を抱くのはごく自然なことです。

ベネディクト16世の回勅「神の愛」には、こうあります。(18)

神への愛と隣人愛を切り離すことはできません。

それらはただ一つのおきてをなしています。

しかし、この二つの愛をともに生かしているのは神の愛です、

まず神がわたしたちを愛したからです。

重要なのは、無償で与えられる愛を自分のなかで経験することです。

そして、この愛は、本性的に、人に分け与えないでいることのできないものです。

愛は愛によって成長します。

愛は「神的」なものです。

愛は神から出て、わたしたちを神と結びつけるものだからです。

愛はわたしたちを神と結びつけながら、わたしたちを一つの「わたしたち」にします。

こうしてこの一つとされた「わたしたち」は、わたしたち人間の分裂を乗り越え、わたしたちを一致させます。

神様に愛されていること実感したら、無償で誰かにその愛を伝えたくなる。

そういう連鎖が起こるのが「神の愛」なのだ、とベネディクト16世はおっしゃいました。

来月発行の久留米教会の広報誌みこころレター、今回のテーマは「共同体の役割」としました。

コロナ禍にあって、本来の共同体活動が全面的にできるようになるにはもう少し時間がかかるでしょう。

それでも、例えばベトナムコミュニティの若者たちの献身的な行動は、わたしたちに無償の愛を与えてくれています。

わたしたちはとかく、「まだできない」と考えがちです。

「役に立ちたい」という 若者たちの愛が、わたしたち久留米教会共同体をひとつにしてくれている、毎週、そう感じています。

来週の完成が楽しみです!

人とのつながり

4本目のロウソクが灯されました。

この待降節の日々を心穏やかに過ごし、イエス様のご降誕をお祝いする心の準備は整いましたか?

.

「質の高い睡眠」が大切であるという話を聞きます。

よく眠れていますか?

目覚めは良いですか?

眠れないほど気になることはありますか?

仕事や家事でとても疲れた日、よく寝付けないことがあります。

反対に、何かを頑張れた!と思える疲れ果てた日に、秒で眠りに落ちる日もあります。

今週は、そんな風に眠りにつけた、精神的に充実した嬉しい忙しさの日々でした。

この2年近くの新しい生活の中で人とのつながりが希薄になってしまった気がしていましたが、そうではなかったと気づく出来事がありました。

神父様から依頼されて、3年に渡って支援をさせていただいている方がいます。

いくつかの問題と病気を抱えていて、入退院を繰り返し、生活はとてもすさんでいました。

治療と安定した生活、落ち着いた日常を送ってもらうことが目標でした。

そこにコロナの蔓延があり、しばらく実際に様子を見に行くことができず、ずっと気になっていました。

その方はしっかりとした信仰心をお持ちの方ですし、担当してもらっているソーシャルワーカーさんとは連絡を取り合っていましたので、心配はしていませんでした。

その方が、今まで頑なに拒否していたグループホームへの入所を自ら希望して、入所されることになり、生活の基盤がようやく固まった、との連絡があったのです。

そのこと自体はもちろんとても嬉しいニュースでしたが、それ以上に感激したのは、ソーシャルワーカーさんの言葉でした。

「この3年、神父様とMさんの粘り強い諦めない支援の姿を見て、とても勉強になりました。

諦めずに根気強く関われば、こんな日がくるんだ、と感慨深いです。

本当にありがとうございました。」

人生とは永遠の命に向かい自ら選択していく場です。

「自分のことだけ」という小さな選択は、つまらない人生につながり、慈善の業という選択を重ねるなら、実りある人生になります。

良くも悪くも選択によって人生が決まるのです。

神を選べば、神の愛を受け、隣人を愛すれば、真の幸せを見出せるのです。

(12/13 教皇フランシスコTwitter)

そして、そのソーシャルワーカーさんは、

「コロナ禍に読んだたくさんの本からも多くのことを学んだ。

出かけられず人と会えなかった日々も、たくさんのことを考える時間になったので、自分には無駄ではなかったと思っている。

次のステップに進んで、自分に出来ること、やりたいことにチャレンジしてみようと思う。」

こう話してくれました。

彼のような若い方のこうした意欲的な意思表示は、聞いていてワクワクしますし、清々しい気持ちになりました。

わたしは伏して眠り、また目を覚ます。

主が支えてくださるから。

(詩編3・6)

わたしはみ前で安らかに床に就き眠ります。

主よ、あなただけが、

わたしを安らかに眠らせてくださいます。

(詩編4・9)

立ち返って、落ち着いていることで、お前たちは救われ、

静かにして、信頼することのうちに、お前たちの力がある。

(イザヤ30・15)

すべての思い煩いを神に委ねなさい。

神があなた方を顧みてくださるからです。

(1ペトロ「5・7)

わたしの質の良い睡眠も安らかな日常も、神様への信頼から得られるものです。

支えられていること、落ち着いて信頼すること、すべてを委ねること。

時には忘れてしまいそうになるこれらのお恵み、こうした短い聖句を繰り返し読んでいつも反芻したいと思います。

教皇フランシスコは、「シノドス性」を深める呼びかけを続けておられます。

シノドス性とは、「相手と一緒に生きること」ということなのだそうです。

人間関係が希薄になり、人を安易に信じることが出来ないような世の中ですが、キリスト者として生きることは「神=相手」と一緒に日々を歩んでいくことなのだ、と今年はいくつもの出来事から痛感しています。

12/1バチカンでの一般謁見説教の中からの抜粋です。

手帳に書き留めておきたい、深いお言葉です。

神はわたしたちの世界を広げ、人生のある状況について、もっと広い、異なる視点から見つめさせてくださる。

多くの場合、自分が陥った状況に囚われていても、そこに隠されていた神の御摂理が次第に形をとり、苦しみの意味を照らしてくれるようになる。

わたしたちの人生は想像どおりにはいかないことが多い。

特に愛情関係においては、恋愛の段階から成熟した愛に移ることは努力を伴う。

愛するとは、相手や生活が自分の理想に一致することを要求するものではない。

愛するとは、むしろ与えられた人生に対し責任を負うことを自由に選択することである。

自覚をもってマリアを選んだヨセフは、わたしたちに大切なことを教えてくれる。

・・・・・・・・・・・・・・

エルサレム西郊外のエン・カレムにある訪問教会の正面壁画には、天使に導かれてエリザベトを訪問するマリア様の美しい絵が描かれていました。

人に共感すること

待降節第3主日は、薔薇色のロウソクが灯されます。

第1主日は預言の希望、第2は天使の平和、第3は羊飼いの喜びを表していて「喜びの主日」と呼ばれています。

いよいよクリスマスが間近になってきました。

今年は、他者との繋がりについてとても考えさせられた一年でした。

社会学者の宮台真司先生がインタビューでおっしゃっていた言葉。

(正確ではないと思いますが)

多様性は、「多様な人々がいることを認める」ということではなく、「他者に共感して寄り添う」ということ。

今年はオリンピックイヤーでした。

スケートボードの若い選手たちの活躍を覚えていらっしゃるでしょう。

わたしの大学生時代はスキー全盛期でしたので、スノーボーダーが登場した時はかなりの驚きとジェラシーのような感情が湧いたのを覚えています。

スノーボード、スケボー、サーフィンは「3S」と呼ばれています。

まずサーフィンがあって、街でできるスケボー、雪の上のスノボ。

3Sで重視されるのは、「独自性」「創造性」だと言われています。

誰もできない・しないことを、いかに自分らしくカッコよく決めるかを追求するスポーツです。

金メダル候補だった日本の女子選手が何度も転倒してしまった際、他の国内外の選手が駆け寄って彼女を肩車して讃えた姿は、これまでのオリンピックでは見たことの無い光景でした。

「速さ」「高さ」「強さ」といった数値で計れるものだけを競わない価値観、勝ち負けだけにこだわらない姿勢は、まさに現代的なスポーツだと言えるでしょう。

そのとき、イエスは人々に言われた。

「今の時代を何にたとえたらよいか。

広場に座って、ほかの者にこう呼びかけている子供たちに似ている。

『笛を吹いたのに、踊ってくれなかった。葬式の歌をうたったのに、悲しんでくれなかった。』

ヨハネが来て、食べも飲みもしないでいると、『あれは悪霊に取りつかれている』と言い、人の子が来て、飲み食いすると、『見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だ』と言う。

しかし、知恵の正しさは、その働きによって証明される。」

(マタイ11・16~19)

今の時代を何に例えたらいいでしょう。

マタイの文章は、現在にもそのまま当てはまると思いませんか?

テレビではいつも、誰かが誰かを批評しています。

自分を高め、仲間に寄り添う姿勢は、ある種の英才教育の賜物(知恵)なのかもしれません。

スケボーの選手に限ったことではないでしょうが、物心ついたときからその競技を始めた現代の若いアスリートたちは、この荒波の現代社会で成長する過程において、多様性を内包した価値観が自然と身に付いているのでしょう。

学校では成績の順位を競い、高学歴や有名企業への就職を目指すことをよしとされ、多様性という感性は存在していなかった時代に育ったわたしのような大人は持ち合わせていないものです。

新しすぎて、斬新すぎて、素直に受け入れられずにちょっと躊躇う。

イエス様の突然の登場は、当時同じような受け止めだったのではないかと考えました。

これまで良しとされてきた考え、習慣などのスタイルを、当時のまじめな人々が否定されたように感じたのも無理はありません。

まるで新しい価値観の若者が突然現れて、センセーションを巻き起こしたのです。

まさに、スケボーの堀米優斗選手のようです。

誰もやっていない新しい技を次々と生み出し、それまで、大人たちからは悪ガキの遊びの延長のようにしか見られていなかったスポーツで世界を席巻したのです。

これまで誰もしなかったこと、言わなかったことを次々と繰り広げるイエス様。

新しい伝え方・考え方に稲妻に打たれたように反応する人々。

本人は、特別に目立とうとしたわけではないのに、ひがみ、やっかみ、悪口を言う人々。

つまり、多様性という概念は、単語自体が目新しいだけであって、いつの時代にも存在していたのではないかと思ったのです。

「羊飼いへの告知」17世紀オランダの画家、アブラハム・ホンデイウスの作品

イエス様がお生まれになったとき、ルカでは最初に羊飼いたちに天使のお告げがあります。

み使いに天の大軍が加わって神を讃えるという、壮大な光景が繰り広げられます。

⭐︎それを聞いて急いで聖家族を探し当て、見たこと、幼子について告げられたことを人々に知らせに走った羊飼いたち。

⭐︎聞いたことを「不思議に思った」だけで、そのことに何ら意味を見出せなかった多くの人々。

⭐︎「これらのことをことごとく心に留め、思い巡らしていた」マリア様。

(ルカ2・8〜20)

もしもわたしがイエス様の時代に生きたユダヤ人であったとしたら、羊飼いのように素直に受け入れただろうか、と考えてみました。

現代のわたしたちが教わったこと、信じている教えは、弟子たちによって伝承され、長い年月をかけて先人たちがまとめ上げてきたものです。

そうした教えではなく、その時代に生きていたとして、イエス様の存在と教えを受け入れていただろうか。

当時の、虐げられ社会の片隅に追いやられていた人々に共感して寄り添ったイエス様のように行動することができていただろうか。

信のキリスト者であるということは、単に多様性を認める人ではなく、他者に共感して寄り添うことのできるイエス様に倣うように生きている人のことなのではないだろうか。

冒頭の宮台先生の言葉を聞いて、そう考えて過ごした一週間でした。

見えないものを信じる

2本目のロウソクが灯されました。

お寺の町に生まれ育った父は、お寺の役割を引き受け、毎朝お仏壇のお茶を新しくし、ロウソクを灯しお線香をあげ、手を合わせて朝の挨拶をしています。

お経をあげることまではしませんが、熱心な仏教徒と言えるでしょう。

毎朝その様子をみていて感じるのですが、父は「仏教」という宗教を信仰しているというよりも、「そこにいる存在」を信じている、という気がするのです。

「見えないけど信じること」、これはキリスト教に限ったことではありません。

わたしは、子どものころは空に神様がいると信じていたので、いつも空を見上げて話しかけていました。

いつも、何をしても神様に見られている、と思っていましたので、神様に褒められるようよい子でいよう、と思っていました。

旧約聖書で通常「信じる」と訳されている動詞は、本来は、

「誰かを、頼り信頼できる信実な者として認識する」

という深い意味を持つ単語なのだそうです。

わたしは神様を信じています=わたしは神を信頼して頼りにしています

といった意味になるでしょうか。

信じない人には聞こえない声を聞き、心の目が開かれ聖霊の働きが見える(感じる)ようになる。

信頼があるから、信じるのです。

主は言われる。 なおしばらくの時がたてば、レバノンは再び園となり、園は森林としても数えられる。

その日には、耳の聞こえない者が、書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ、見えるようになる。

苦しんでいた人々は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々は、イスラエルの聖なる方のゆえに喜び躍る。

(イザヤ29・17~19)

これは、牢に入れられていたヨハネがイエスの元に弟子を遣わし、「来るべき方」なのかを尋ねたときにイエスが答えた、イザヤがメシアのこととその業について述べている箇所です。

(マタイ11・2〜6)

「暗黒と闇」の中にあった人が、来るべき方の到来によって目と耳を開かれ、信じることによって見えるようになる・聞こえるようになる、ということです。

そのとき、イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、「ダビデの子よ、わたしたちを憐れんでください」と言いながらついて来た。

イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄って来たので、「わたしにできると信じるのか」と言われた。

二人は、「はい、主よ」と言った。

そこで、イエスが二人の目に触り、「あなたがたの信じているとおりになるように」と言われると、二人は目が見えるようになった。

(マタイ9・27~31)

この箇所は奇跡が描かれているというよりも、信頼して信じることによって心の目を開かれた人のことを喩えられているように思います。

人を信頼する、ということはそう簡単なことではないのかもしれません。

人に信頼され頼りにされる、ということの方がハードルは高く、努力してできることでもないでしょう。

信頼する人がいる。

頼りにしている人がいる。

これほど心強いことはありません。

自分のことだけ考え、自分一人と神様との関係だけ満たされていても、人生は豊かに前に進むわけではありません。

お互いが相手を頼りにし、自らも人に頼りにしてもらえる存在であるように生き、その指針として神様を信頼して頼りにする(信じる)ことが理想だと思います。

わたしは、父と二人暮らしですので、年を取ってはいますがなんでも器用にこなす父を頼りにしています。

親しく付き合っている友人は皆、わたしにない魅力や特技を持っていて、信頼しています。

姪や甥は、「何でも買ってくれる優しい叔母」(!!)としてわたしを頼りにしています。

どんなときも、必ずわたしを導いてくださっている神様を頼りに生きています。

あなたを導かれる方は、もはや隠れておられることなく、あなたの目は常に、あなたを導かれる方を見る。

あなたの耳は、背後から語られる言葉を聞く。

「これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行け」と。

(イザヤ30・20)

この1年半ほど、教会から遠のいてしまった信者さんも少なくありません。

やはり、週に一度顔を合わせて言葉を交わし、共にイエス様をいただくミサは素晴らしい時間だといつも思います。

暖かくなる頃には、班分けや人数制限なくミサに与れるようになりますように。

すべてを治められる神よ、信じる民の心を救い主の訪れに向けて整えさせてください。

あなたのひとり子イエスを希望と喜びのうちに迎えることができますように。

・・・・・・・・・・・・・・

毎月第一日曜日はベトナム語のミサです。

筑後地域のベトナム人コミュニティは大変大きく、日本での家族とも言える大切なものです。

わたしたち久留米教会にとっても、ベトナム人の青年たちは大事な家族であり、共同体に活気をもたらしてくれています。

「家庭年」である今、優しさと希望を感じさせてくれる彼・彼女たちとの交流も、教会に行く喜びとなっています。

人数制限がありますので、希望者全員がベトナム語のミサに参加できないのが申し訳ない気持ちです。

今年は、ベトナム人コミュニティの若者たちに飾り付けを任せました。

日常を振り返る季節

待降節が始まり、クリスマスまでひと月を切りました。

この一年を振り返り、やり残したことや気になっていること(掃除も含め!)を整理するにはちょうど良い期間です。

今年もアドベントクランツを作りました。

.

とても個人的なことですが、わたしには今年どうしても前に進めたい懸案事項が2つありました。

11月に入り一つ目が大きく前進し、もう一つのことをどうやったら実現させることができるか、ずっと思い悩んでいました。

もちろん、神様のお導きを信じていましたので「きっと大丈夫、その時が来るのを待とう」とも考えていましたが、それでも、わたしはそのために何をしたらいいのか、どう行動すべきか、ずっと模索していました。

それは、認知症の叔母のことでした。

よい恐れは信仰から起こる。偽りの恐れは疑いから起こる。

よい恐れは、希望に結ばれている。

なぜなら、それは信仰から生まれ、信じている神に希望をおくからである。

悪い恐れは、絶望に結ばれている。

なぜなら、信じなかった神を恐れるからである。

(パスカル「パンセ」262)

プライドの高い叔母は、認知症を自覚してはいるものの、デイサービスを利用することをどんなに勧めても頑として拒否していました。

この数ヶ月、従兄弟たちや東京にいる叔母と連携して、思いつくかぎりのことに取り組みました。

そしてようやく、先週、叔母はデイサービスに行くことになったのです。

この間、わたしは家族の絆と信じる心に支えられました。

叔母の穏やかな日常と同居する家族の負担の軽減を願ってのことでしたが、結果的には、わたしや東京の叔母たち自身が、不安の中にも強く幸せを感じることができたのです。

自分のために、古びることのない財布を作り、尽きることのない宝を天に蓄えなさい。

そこでは、盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。

あなた方の宝のある所に、あなた方の心もある。

(ルカ12•33〜34 マタイ6•20〜21)

叔母にはキリスト教の信仰があるわけではありません。

ですが、日々進行していく認知症の中で、時にはわたしのことも分からなくなる中でも、家族の支えを感じてくれたのか、訪問するたびに顔が明るく、見違えるほど穏やかになって行くのを見ることができました。

神を感じるのは、心情であって、理性ではない。

信仰とはこのようなものである。

理性にではなく、心情に感じられる神。

(パスカル「パンセ」278)

わたしを通して、叔母にもお恵みが与えられたのだと信じます。

もしかしたらまた、「あそこには行きたくない」と言い出すかもしれません。

その時はまた、違う対応をして前に進めるつもりです。

彼女のために、家族のために何が1番よいことなのかを考えて。

主イエスに結ばれた者として、あなた方にお願いし、また勧めます。

神に喜んでいただくためにどのように歩まなければならないか、あなた方がわたしたちから学んだとおりに、いや、今そのとおり歩んでいますから、その歩みをますます完全なものにしてください。

(1テサロニケ4・1)

以前もここに書いたとおり、今年は多くのことを学ぶことができました。

ご聖体をいただくときの心の祈りも続けています。

自分に与えられた召命を生きるための努力を積み重ねることができたようにも感じています。

心に残っていること、やり残したことをもう少しきちんと振り返ってみたいと思います。

どんなに困窮し、苦難の中にあっても、あなた方のお陰で励まされています。

あなた方が主に結ばれてしっかりと立っているかぎり、わたしたちは、今、まさに生きていると実感するからです。

(1テサロニケ3・7〜8)

振り返ることも大切ですが、同時に、先を見据えて「来年こそは!」と気持ちを切り替えることもよいでしょう。

このような時代(コロナ禍)に生きるわたしたちは、できるだけ悔いのない日々を送れたら、それに勝る幸せはないのかもしれません。

先週はどのような日々でしたか?

今週はどんな風に過ごしたいですか?

あとひと月あまりです。

今年もたくさんのお恵みをいただけた年であった、そう思えるように、待降節を心穏やかに過ごしましょう。

慈しみとまことはともに会い、

義と平和は抱き合う。

まことは地から生えいで、

義は天から身をかがめる。

主ご自身が恵みを授け、

わたしたちの地は豊かに実る。

(詩編85•11〜13)

久留米教会の召命を考える

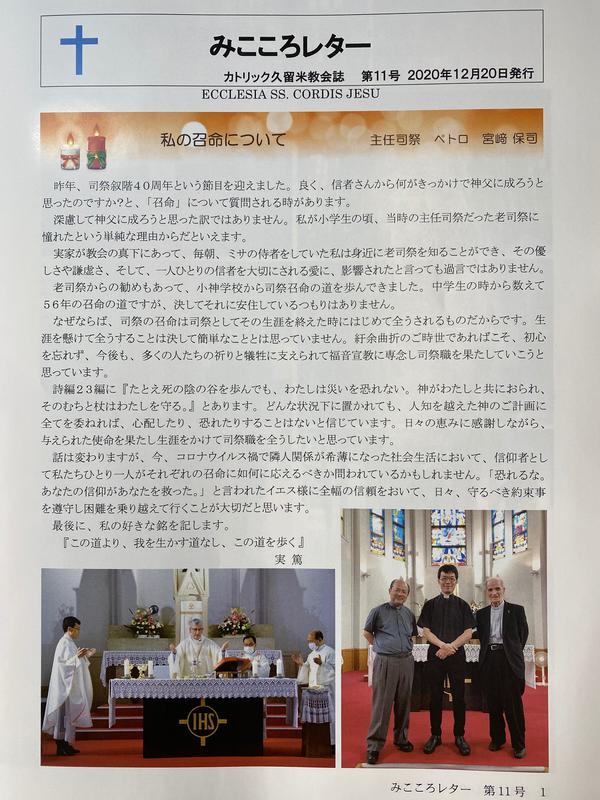

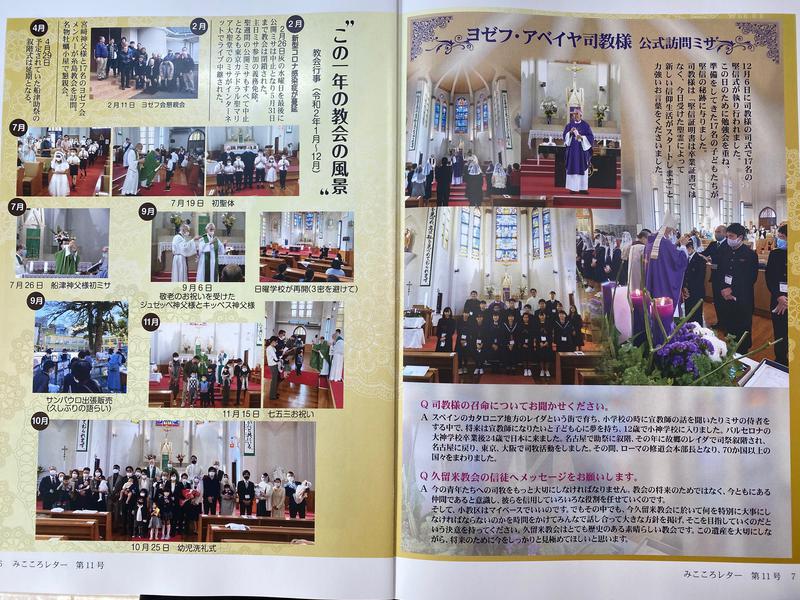

久留米教会の広報誌、みこころレターの11号が完成しました。

前任主任司祭の森山神父様が「教会に来られない信徒にも教会の様子を知らせるツールとして」の役割も込めて始められた広報誌です。

年に2回、6月と12月の発行を続けていましたが、今年は教会が春に閉鎖されたことで6月の発行は見送りました。

毎回、テーマを決めて記事の構想を考えています。

今回のテーマは『召命』です。

このコロナ禍、日曜学校の子どもたちが減り、侍者もいないミサが続き、少年たちを日曜日に見かけなくなってしまいました。

やはりどうしても『召命』=少年たちが司祭を目指してくれる聖霊のお導き、という考えにとらわれてしまうわたしとしては、なにか不安が拭えない日々だったのです。

みこころレターの構成について宮﨑神父様と打ち合わせをしているときに、そのことをお話しました。

「教会の庭を手入れしていつも花を植えてくれている人たち、誰も行かない墓地の清掃をしてくれている人たち、そういう信者の召命の姿も記事にしなさい。」

そう教えてくださいました。

心が湧き立ち、次々とアイデアが浮かんできました。

墓地の清掃のことは、このホームページでご紹介させていただきました。

清掃をしてくださっている信徒のおじさま方に「わたしを墓地に連れてって!!」とお願いし、お話を伺っていたら広報誌のスペースでは足りない!と思ったので、ホームページで熱く語りました。

わたしがこうして教会の広報の役割を任せていただき、楽しみながら取り組むことができていることについても、「あなたはあなたの召命を生きてるじゃない!」とある神父様から言っていただきました。

やはり『召命』は幅も奥も深いのです。

今回のみこころレターでは宮﨑神父様、船津神父様、古市助祭様、神学生の吉浦君にご自身の召命について書いていただきました。

アベイヤ司教様にインタビューをし、久留米の信徒へのメッセージをいただきました。

紙面の都合で掲載できなかった、みこころレターのためにアベイヤ司教様が書いて送ってくださったメッセージの全文をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・

「小教区共同体を行き来するには」 ヨゼフ・アベイヤ

小教区を訪問するときによく聞かれるのは、小教区共同体はより活発になるために何をすればいいでしょうか、ということです。

その時繰り返し伝えるのは、「初代教会の姿を見ることです、4つの特徴が見られます」

1)共に祈る

皆が集い、共に祈りに参加し、互いに支え合っている姿はとても美しいものです。

一人ひとりが置かれている場でイエスの弟子として生きる力となったのです。

2)キリストを記念する

初代教会の人々は、《これを私の記念として行いなさい》というイエスの言葉を忠実に守りました。

その時から教会は二千年にわたって、この記念を行ってきました。現代、ミサと言います。

3)兄弟とすべての人々を心にかける

すべてを分かち合って、物が足らなくて困った人はいなかったことです。

共同体においてはもちろんのこと、周りの人々の情況を心にかけて関わったのです。

4)福音の喜びを伝える、天の父が望んでおられる社会を築く

現代の言葉で言えば「福音宣教」です。

彼らは人々の心の渇きに気づき、与えられた福音を宣べることによって、それに応えたのです。

また、社会の中にあった矛盾と不正に気づき、福音の力によって、社会を変えていくパンだねになろうとしたのです。

・・・・・・・・・・・・

よいクリスマスを ♰

(ベツレヘムの聖誕教会のステンドグラスです。)

神と人の仲介役

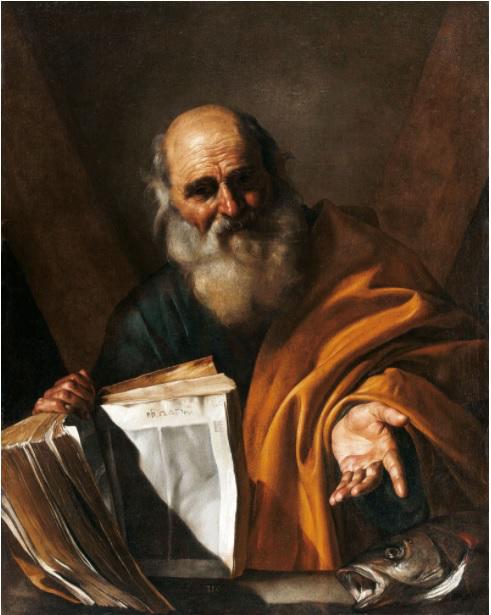

今日11月30日は聖アンデレの記念日(聖名祝日)です。

マタイは英語でマシュー、マルコはマーク、ルカはルーク、ヨハネはジョン

そして、アンデレはアンドリュー!

(わたしの好きな映画俳優やシンガーは、決まってこの辺の名前です。)

マルコによる福音書では弟子のリストの中でもペトロ、ヤコブ、ヨハネについで4番目の位置にあります。

わたしのイメージでは兄ペトロに比べあまり目立たない地味な弟子のような気がしていましたが、アンデレに焦点を絞って聖書を読むと、見えてきたのは彼の存在の深い意味でした。

ヨハネによる福音書ではペトロにイエス様を紹介したのはアンデレです。

ヨハネから聞いて、イエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟のアンデレであった。

アンデレは兄弟シモンをまず見つけて、「わたしたちは、メシアを見つけた」と言った。

アンデレはシモンをイエスの所に連れて行った。

(ヨハネ1・40~42)

ガリラヤ湖畔でパンと魚を持った1人の少年を連れてきてイエスに紹介したのもアンデレです。(6・8~9)

また、ギリシャ人がイエスに会いにきたときも、その間を仲介しています。(12・20~22)

つまり、アンデレはいつも重要な仲介役の役割を果たしていたのだ、とヨハネには書かれているのです。

聖アンデレ Josepe de Ribera

一番弟子の兄ペトロの陰にかくれて、アンデレの話はあまりのこっていない。

”側近”はペトロとヤコブ&ヨハネ兄弟であり、アンデレはその3人とごく近しかったのにそこに入っていない。

兄のペトロにイエスのすばらしさを話し、であうきっかけをつくったのもアンデレである。功績は大きい。

でも側近にはなれなかった。ヨハネとともに”最初の弟子”のひとりでありながら、ずっと「あのペトロの弟」で過ごした。

きっとアンデレはそんなことどうでもよかったのだろう。不平ひとついわない。

なにかにつけてだれがいちばんえらいかを口論する弟子たちのなかで、彼はめずらしくおだやかで控えめな男だった。

ちなみにアンデレとは”男らしい”という意味である。

主役ではないが渋いヤツという感じだったのだろう。

(遠藤周作で読むイエスと十二人の弟子 より)

アンデレが兄とイエス様を繋いだ「間を結ぶ者」であったように、イエス様は人々と神様を結ぶ「仲介者」でした。

今、遥かに優れた務めが、キリストに与えられました。

それは、キリストが、この上もなく優れた約束に基づいて制定され、この上もなく優れた契約の仲介者となられたからです。

(ヘブライ人への手紙8・6)

イエスは単に神と人間との間に立つのではない。その身を捧げて永遠に途切れない関係を保つ者だった。

「見るがよい。神の子羊だ」という洗礼者ヨハネの言葉によって、イエスを見たあと、戦慄にも似た畏れと共にイエスに従ったアンデレは、彼の意志とは別なところで、小さな「仲保」の役割を分有されている。

聖書を読む限り、アンデレはそのことを自覚していない。だが、それゆえにこそ、彼の働きは不朽なのだともいえる。

(「イエス伝」 若松英輔 著より)

成人洗礼の場合、信仰を持つに至るには運命的な出会いがあったという方が多いと思います。

教会に連れて行ってくれたり聖書講座に誘ってくれた人、つまり、神様との仲介役の存在が大きいのです。

代父、代母の存在もその一端でしょう。

わたしの場合は高校の担任の先生だったシスター。

母の場合は旅行先で訪れた教会で出会った神父様。

神様とわたしを繋いでくださったシスターは、いまでもとても大切な大切な存在です。

そしてわたしも、その体験を生かしてどなたかがわたしの言動で神様を感じてくれる存在になれますようにという希望を心に留め、生きていきたいと思います。

久しぶりに、犬養道子さんの「聖書を旅する 3」を読み進めていたら、こんな箇所を見つけました。

充満の生のよろこびから遠くはなれて、死という大制限の方に行ってしまった人類をつれ戻す橋わたし役(救い主とはこれも意味する)は、去って行った者たちの中からは出て来っこない、のである。

去って行った人類の中の男と女の結合は、橋わたし役をゆめ生み出せない。

永劫の充満の者自らが創造の息吹き(創世記)によって、汚れ(原罪)を前以てとりのぞいた乙女の胎に入り、そこで胎児となりひいては誕生し、人間のひとりとなって人間史に介入しない限り。

橋わたし役と言ってもよいし、歪んだ方向に向かってしまった人間性を、元来の方向に向けて逆転させる事業と呼んでもよい。

さぁ、待降節が始まりました。

わたしたちと神様の仲介役、人類を生のよろこびにつれ戻してくださる橋わたし役であるイエス様の御生誕をお祝いするために、わたしたち個々が目を覚ましてこの4週間を過ごしましょう。

↓ 今年は紫色を基調として、こんな感じに作りました!

カトリックと女性たち

久留米教会の、わたしの一番好きな光景です。

ミサの後、気持ち良い陽射しの下、年代も国籍も様々な信徒がこうしてコーヒーや温かいスープを片手におしゃべりして笑い、交流し。

ベトナムのみんなも、彼らの飾り付けのお手入れに余念がありません!

昨年、ハリウッドの世界で盛り上がりを見せた運動に、#meetooというものがありました。

女性であるがゆえに軽んじられてきた地位の向上や、

セクハラによる被害を訴えていく活動をハリウッドの有名女優たちが行ったことで、

とても大きく取り上げられました。

先週の報道では、「サウジアラビア政府は、レストランなどに設けられている男女別の入り口を撤廃すると発表」とありましたし、エルサレムでは神殿の西の壁(ユダヤ教徒の祈りの場)では壁は男女別に祈るよう分けられていました。

このように、宗教の世界では、男女の区別(差別ではなく)が色濃く残っている現実があります。

歴史を振り帰ってみると、イエス様のお墓を最初に訪問して、遺体がなくなっているのを発見したのが女性だった ように、

目を引く、女性が成し遂げた活躍や転換点があったと思います。

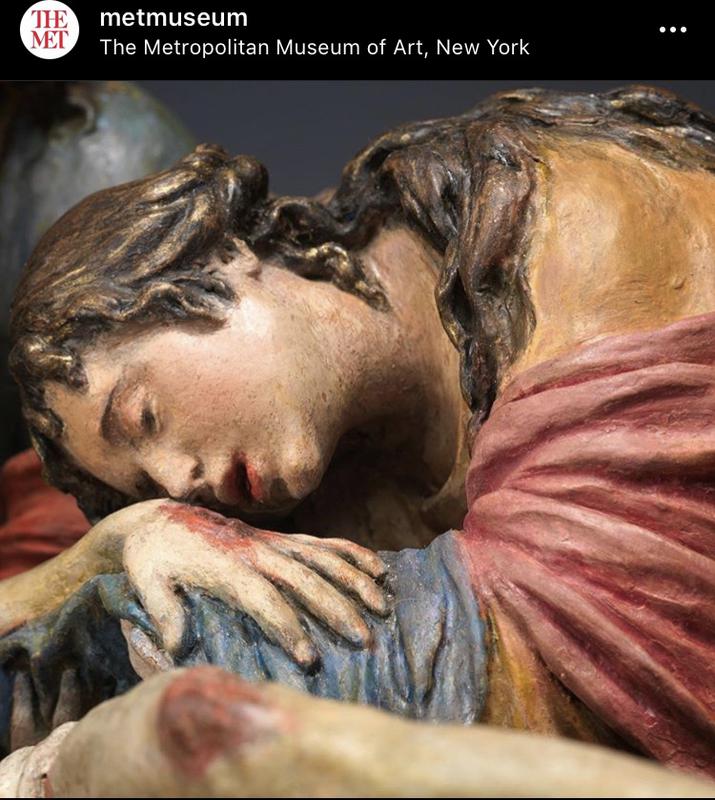

ルイーザ・ロルダン作

The Entombment of Christ(「キリストの埋葬」一部)

また、ローマ帝国の皇帝があれほど迫害していたキリスト教を結局認め、

ローマ帝国の国教にまで格上げしたのはなぜか。

その理由の大きなひとつとして考えられるのが、

皇帝の母親や妻たちの存在であったと言われています。

コンスタンティヌス帝の母ヘレナ

313年に皇帝コンスタンティヌス1世がキリスト教を公認しました。

母ヘレナが320年ごろにエルサレムを巡礼し、イエス様の処刑に使われた十字架や釘を発見したことで聖墳墓教会が建てられた、と言われています。

長い伝統と既成宗教によって、イエス様の生きた時代から先もずっと、当時の女性たちはとても抑圧されていました。

ですが、初期のキリスト教(といっても宗教としてではなく、イエス・キリストの教えそのもの)は、

規制や戒律といった堅苦しい義務を語らず、

「夫が妻を離縁する」などという一方通行の男女関係はありえない、とまで言いました。

女性に支持されたのは当然でしょう。

バチカンでも、女性の活躍がめざましいようです。

首長も政府の首脳も全員がカトリックの聖職者(=独身男性)のみ、という特異な国、バチカン市国。

2014年の統計では、バチカンの公務員として働く一般女性は全体の19%を占めています。

修道女の場合でも、観想型修道会のシスターと違い、世界中をまわるアクティブな修道会のメンバーが多いそうです。

実際に、各国政府の招聘するさまざまなテーマの国際会議にバチカン代表として出席するシスターもいらっしゃるのです。

1983年には、一般信者が男女の区別なくバチカンの職員になれることが、

教会法の中に正式に書き加えられました。

わたしたちにとって一番身近な教会共同体を取ってみても、女性(おばさま方!)の活動なしには語れません。

これは、どこの教会でも異論のないところでしょう。

昨日の女性の会のバザーも大盛況でした。

久留米教会も、素敵なおばさま方が精力的に様々な役割を引き受けてくださっています。

プレゼピオの意味と価値

久留米教会のナティビティセットの飾りつけが始まりました。

御降誕の場面が再現されています。

今年は聖家族のご像、プレゼピオを新しくしました。

本当の「貧しい厩」を再現してほしい、という宮﨑神父様のリクエストで、今年はとにかく「シンプル」にしてみました。

教皇フランシスコは待降節の始まりに、プレゼピオの意味と価値をめぐる使徒的書簡

「アドミラビレ・シニュム」を発表されました。

プレゼピオ発祥の地、1223年の降誕祭にアッシジの聖フランシスコが

幼子イエス降誕を観想するための馬小屋を初めて再現したと言われている

イタリア中部グレッチョで、この書簡に署名されました。

「キリスト者たちにこれほどにも親しまれる、プレゼピオの素晴らしいしるしが、

常に驚きと感嘆を呼び覚しますように」

という言葉で始まっています。

「イエスの降誕の出来事を表現することは、

神の御子の受肉の神秘を単純さと喜びを持って告げることに等しい。」

プレゼピオを準備し飾ることを、福音宣教の行為として示されました。

「プレゼピオは、わたしたちの小ささまでに身を低くされ、

貧しい者となられた神の優しさを表すがゆえに、わたしたちに驚きと感動を起こさせる。」

教皇は、プレゼピオに見られるさまざまなしるし、

たとえば、わたしたちの人生の苦しみの闇を象徴する夜の沈黙や暗さの中に、

光をもたらす星の存在に触れています。

プレゼピオは信仰の伝達における甘美で必要とされるプロセス、と述べつつ、

「重要なのは、毎年どのように飾り付けるかではなく、

それがわたしたちに対する神の愛をいかに語りかけるかにある。」

と強調されました。

厩、羊飼い、博士たち、そして天使、ヨセフ様とマリア様を取り囲むように、

いろいろな飾りが準備されて全体でナティビティ(御降誕の再現)となります。

みなさんも、ご家庭に飾られますか?

久留米教会では、台座などの大物をヨセフ会の男性陣が設置し、

細かな飾りつけは若い信徒が担当します。(含む:わたし)

今年はベトナムのみんなが手伝ってくれました。

(実際の厩は藁ぶき屋根ではないと思うのですが、

ベトナムの男子たちが楽しそうに藁ぶき屋根を作っていたので、良しとしてください!)

まだ完成ではありません!

東方からの博士たちも、小屋の裏で待機中ですし、なにより、イエス様はまだお生まれになっていません。

豊かな緑の芝生のような大地の上の小屋、これは変更の余地が大いにあります。

そしてさらに、今年はなにやら大掛かりな飾りつけがベトナムコミュニティのみんなによって進んでいました!

楽しみです!

彼らは本当に手先が器用で、この岩屋のセットも竹で編んで作っていました。

ライトアップも美しい季節です。

生き方の指針

待降節が始まりました。

今年も、自称「若手の女性信徒グループ」でアドベントクランツを作りました!

フランシスコ教皇様が、東京での青年の集いでおっしゃいました。

「どんな複雑な状況でも、自己の行動において、公正で人間的であり、

責任を持ち、決然とし、弱者を擁護する誠実な者になってほしい。」

上智大学の学生たちとの交流の際には

「必要とされる誠実な人でありなさい。」

長崎でのごミサのお説教では

「わたしたちの信仰は、生きる者たちの神への信仰なのです。

キリストは生きておられ、わたしたちの間で働かれ、

わたしたち皆をいのちの充満へと導いておられます。

キリストは生きておられ、わたしたちに生きるものであってほしいと願っておられるのです。

キリストはわたしたちの希望です。」

使徒的勧告「キリストは生きている」に書かれている

「キリストは生きておられる」というお言葉を直接教皇様からお聞きできた時は、感動で心が震えました。

イエス様が示されたことの一番の、そして根幹ともいえる教えは

「その場で最も弱い立場の人に手を指し伸べる」ということでしょう。

カトリックでは大回勅の中で、「七つの良い行い」という形で示されています。

・飢えている人に食べさせること

・乾いている人に飲み物を与えること

・着るものを持たない人に衣服を与えること

・宿のない人に宿を提供すること

・病者を訪問すること

・受刑者を訪問すること

・死者を埋葬すること

マタイの福音書25・31~40に出てくるお話に基づいています。

東京ドームのごミサではこうおっしゃいました。

「キリスト者の共同体として、わたしたちはすべてのいのちを守り、あかしするよう招かれています。

知恵と勇気をもって、無償性と思いやり、寛大さとすなおに耳を傾ける姿勢、

それらに特徴づけられるあかしです。

それは、実際に目前にあるいのちを、抱擁し、受け入れる態度です。

(教皇様と船津助祭の貴重なお写真2枚は、バチカン公式ホームページより)

パパ様が日本に残してくださった多くの言葉の中から

みなさんも「生き方の指針となる、心に刻んでおきたい教え」を読み取ってください。

高見大司教様が記者会見でおっしゃいました。

「教皇の言葉にどう納得して、どう動くのか。

一人一人が考えないといけない。」

パパ様の各地でのお説教、講話は、すべてカトリック中央協議会のホームページに掲載されています。

待降節をより有意義に過ごせますように。