行事風景

静かな祈り

ある日の、教皇様のXのお言葉です。

戦争を望み、引き起こし、あおっては、無用に長引かせて、戦争から冷淡に利益を得る人々のためにともに祈りましょう 。

神がその人々の心を照らし、その目の前に自分たちが引き起こした数々の不幸を示してくださいますように。

読み間違い?書き間違い?かと思い、何度も読み返してしまいました。

「戦争から利益を得る人々のために祈りましょう」とは?と。

心のうちでお前の兄弟を憎んではならない。

必要なら同胞を戒めなければならない。

そうすれば、彼のことで罪を負うことはないであろう。

復讐してはならない。

お前の民の子らに恨みを抱いてはならない。

お前の隣人をお前自身のように愛さななければならない。

わたしは主である。

(レビ記19・17〜18)

下線を引いた言葉は、すべて同じ意味だと教わりました。

レビ記では、この単語はすべてユダヤ人を意味していますが、新約におけるイエス様の教えは、文字通りにすべての「隣人」へと広がります。

冷たい人、嫌なことを言う人、気の合わない人、、、

自分の周りに日常的に存在する、こうした人のために祈れますか?

わたしは全くできていません。

それすらできずに、教皇様がおっしゃる「戦争から利益を得る人のために祈る」など、到底できるはずはありません。

人のために祈るというのは、本当にハードルの高い教えです。

戦争は、旧約聖書のいたるところに書かれています。

神は人間たちの戦争に巻き込まれ、戦争に干渉したり、出陣の命令を下したりします。

これは、古代の中近東の考え方が反映されているのだそうです。

ヘブライ語で戦争を表す「ミルハマ」は、「敵対する」という意味の言葉が語源です。

また、ヘブライ語の「シャローム」という語は「繁栄・充足・平和」を意味します。

戦争に対立する言葉は、普通は平和ですが、ヘブライ思想において戦争は「シャローム」に対立するものではありません。

戦争と平和は、いずれも混とん状態や無秩序に対立するものです。

ですので、旧約における戦争は、混とん状態に対抗し、調和と秩序を取り戻すための手段である、という意味なのだ、ということです。

(トーマス・レーマー著「100語でわかる旧約聖書」より)

わたしが発見した次のことだけに目を留めよ。

神は人を正しい者に造られたが、人はさまざまな策略を探し求めたのだ。

(コヘレト7・29)

わたしはまた、日の下で見た。

必ずしも、足の速い者が競争に勝ち、強い者が戦いに勝つとは限らず、また知恵ある者がパンを、賢い者が富を、学識のある者が愛護を得るとは限らないことを。

時と災難が、すべての者に臨むからである。

誰も自分の時がいつ来るかを知らない。

(コヘレト9・11〜12)

コヘレトは、善人にも悪人にも同じように不条理なことが起こるが、それを神の手の中にある人生の一断面と捉えて歩んでいくことを説いています。

イエス様はそれを一歩進めて、善人にも悪人にも等しく同じ自然が与えられることに触れ、それを「敵を愛する」という教えの根拠としています。

ノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんは、受賞した後すぐに記者会見やお祝いの席を設けることを拒みました。

「今すぐスポットライトを浴びたくはないです、私は静かにしていたい。

世界に多くの苦痛があり、私たちはもう少し静かにしていなければなりません。

それが私の考えで、(それで父に)宴会を開くなと言ったのでした。」と取材で答えていました。

なるほど、と深くうなずけました。

敵、とまではいかずとも、「あの人」のために静かに祈ってみよう、そう思わされました。

///////////////////////////////////

不安定なお天気が続いていましたが、20日日曜日は秋晴れで涼しい一日となりました。

春に企画を始めて、試行錯誤しながら準備をし、ようやく皆さんとこのような時間を持つことができました。

企画した当初は、老朽化に伴い毎年あちらこちらを修繕し続けているため、教会の営繕費基金のためにバザーを、と考えていました。

ですがある信者さんから、「今日のバザーの目的は、信徒の親睦ですね!」と最高の笑顔で言われ、涙が出そうでした。

慣れない手つきでポップコーンと地鶏を焼いてくれた壮年男性陣

美味しいぜんざいを作ってくれた女性の会

バザー経験豊富でたくさんのアドバイスをくださったおばさま方

子どもたちのために遊びのコーナーを作ってくれた青年会

早朝からの設営を手伝ってくれた、若いベトナムのみんな

美味しいパンと飲み物を振る舞ってくれたフィリピンコミュニティ

たくさんの信徒の方々が、本当にたくさんの商品を出してくださり、カラッとした秋晴れの下、素晴らしい親睦のバザーとなりました。

久留米教会は、本当に恵まれています。

現代の徴

『シビル・ウォー』という映画が公開中です。(観てないけど)

アメリカで内戦が勃発したら、という衝撃作です。

近未来のアメリカが舞台で、連邦政府から19の州が離脱し、テキサスとカリフォルニアの同盟軍がホワイトハウスに侵攻するというストーリー。

今、世界では信じられないようなことばかりが起きている(報道されている)ので、この映画も将来ありえるのかも、と思わされます。

ガザの惨状を映像で見るたびに、奇跡でも起きない限りこの街の将来は絶望的だ、と思うのはわたしだけではないでしょう。

遠藤周作さんの『イエスの生涯』のなかに、こう書いてあります。

共観福音書やヨハネ福音書に記述されたおびただしいイエスの奇蹟物語は私たちに彼が奇蹟を本当に行ったか、否かという通俗的な疑問よりも、群衆が求めるものが奇蹟だけだったという悲しい事実を思い起こさせるのである。

そしてその背後に現実的な奇蹟しか要求しない群衆のなかでじっとうつむいているイエスの姿がうかんでいるのだ。

福音書が残しているこれらのイエスの悲しみの言葉にリアリティがあるのは、彼の前にあらわれる人間たちが「愛」ではなく、徴と奇蹟とを、現実に効力のあるものだけを願ったという事実に基づいて書かれたからにちがいない。

これらイエスの悲しみの言葉、とは、以下の2箇所を指しています。

すると、ファリサイ派の人々がやって来て、イエスに議論をしかけ、イエスを試みようとして、天からの徴を求めた。

イエスは心から深く嘆息して仰せになった、「どうして今の時代は徴を求めるのか」。

(マルコ8・11~12)

イエスはトマスに仰せになった、「あなたは、わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人たちは幸いである」。

(ヨハネ20・29)

下線を引いた「天からの徴」とは、フランシスコ会訳聖書の注釈によると、衆目を見張らせるようなメシア的徴のことで、エリヤの時に天から火が降って犠牲を焼き尽くしたような奇跡を指す、ということです。

遠藤周作さんの仰るように、イエス様は「心から深く嘆息して」(フランシスコ会訳)、悲しみのうちにうつむいておられたことでしょう。

そして、今日の世界各地で起きている戦争や紛争をみて、今も悲しんでおられるでしょう。

教皇様は、先日談話を発表され、「戦争は敗北であり、武器は未来を建設するものではなく破壊し、暴力は和を決してもたらさない事実を歴史が証明しているが、我々は何も学んでいないようだ」、とおっしゃっていました。

イエス様が、病人を癒す奇跡というかたちで人々に徴をお見せになったのは、ご自分の権威を示し、証明するためなどではない、と教わりました。

そして、そう理解しています。

奇跡はイエスの神性を証明するために書き留められたのではありません。

イエスの神性を復活体験によって知った弟子たちが、導くために奇跡を行った旧約の神の働きの延長として、イエスの奇跡を語るのです。

これまでの歴史を導き続けた神が、今もイエスとなって導いている、との信仰告白として奇跡が語られたのです。

(雨宮神父「なぜ聖書は奇跡物語を語るのか」79ページ参考)

さらに、遠藤周作さんはエッセイの中でこう書いておられます。

イエスは、この結婚式ではじめて奇蹟を行った。

酒がつきたのを知った母マリアがそっとイエスに教えると、彼は甕に水を入れさせ、その水を葡萄酒に変えてみせたのである。

この奇蹟が象徴的だというのは、「水を葡萄酒に変える」ように、イエスはこの後、それまでの旧約的なユダヤ教の信仰を新約的な宗教に変えたことを、この物語が暗示しているからだ。

怒りの神、裁きの神、罰の神は、イエスによって愛の神、許しの神に変えられていく。

その旧約から新約への本質的な変化を、カナの奇蹟の物語は語っているのである。

イエス様が「どうして徴を求めるのか」、と仰ったときのことを考えています。

冒頭に、「奇跡でも起きなければガザに未来は見えない」と書きました。

戦争も冤罪もすべて、人間の仕業です。

神に祈って解決してもらう、奇跡を信じよう、ではなく、わたしたち一人ひとりが、あたらしい現代の徴として行動することが求められています。

日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことは、何にも勝る徴でしょう。

68年も活動を続けてこられた被爆者の方々。

想いを引き継ぐべく活動をともにしている若者たちがいることにも、感動しました。

発表の映像を見ていて、「ヒダンキョウ」「ヒバクシャ」という日本語で委員長が語られたことにも感激し、誇らしく思いました。

受賞理由の骨子には、「被爆者の証言は世界で幅広い核兵器反対運動を生み出した」「平和に取り組んできた全ての被爆者に敬意」とありました。

彼らの活動も受賞も、奇跡ではありません。

現代世界を象徴する、新しい徴だと思うのです。

・・・・・・・・・・・・・・

13日は、宮﨑神父様の叙階45年、ジュゼッペ神父様の88回目のお誕生日という、素晴らしい日曜日でした。

幼児洗礼式も行われ、大阪に赴任する前のピーター神父様も来てくださり、侍者が5人もいて、久留米教会は恵まれた徴に溢れた日曜日でした。

沈黙のうちに

2024年10月の祈りの意向は、「使命を担い合う」ために。

教皇様は次のようにおっしゃっています。

わたしたちキリスト者は皆、教会の使命に責任を負っています。

すべての司祭が、すべての人がです。

信徒たち、洗礼を受けた人たちは、教会の中に、自分の家にいます。

そして、その家の世話をしなくてはなりません。

それはわたしたち司祭や修道者にとっても同じです。

一人ひとりが自分に得意なことをとおして貢献するのです。

わたしたちは教会の使命における共同責任者です。

わたしたちは教会の交わりの中で、参加し、生きています。

主なる神は言われた。

「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう」。

主なる神はそこで、人を深い眠りに落とされた。

人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉でふさがれた。

そして、人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた。

(創世記2・18、21~22)

この箇所は、女性は男性の一部から造られたものであり、男性より劣っている、などという意味ではありません。

教皇様のお考えでは、こうです。

最初のアダムを深い眠りに落とされた後に、神が彼の脇腹からエバを引き出したように、十字架上での死の眠りに落ちた新しいアダムの脇腹からは、新しいエバである教会が生まれたのです。

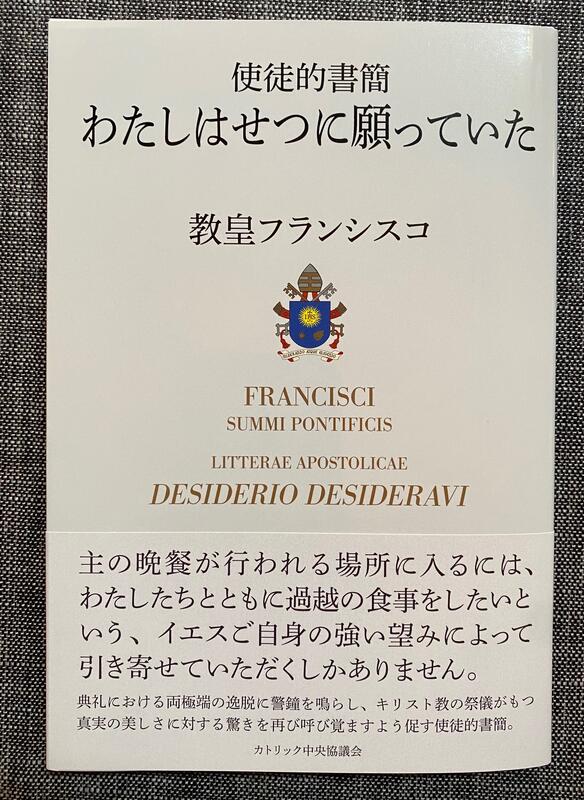

(使徒的書簡「わたしはせつに願っていた」14)

わたしたちキリスト者は、いつも、旧約に書かれていることがどのようにイエス様によって成就されたのか、という並行的な読み方で聖書を理解する必要があります。

必要がある、というより、その方が何倍も、聖書を身近で面白いものに感じられるはずです。

新しいエバである教会の一員として、冒頭の10月の祈りの意向のように、教会に集うわたしたち皆が、その使命における共同責任者であることに誇りと喜びを感じることができますように。

教皇様の使徒的書簡「わたしはせつに願っていた」は、70ページほどの薄い本ですが、毎週ミサに集うわたしたちが理解しておくべき教えがぎっしりつまっています。

イエスは言われた。

「苦しみを受ける前に、あなたがたと共にこの過越の食事をしたいと、わたしは切に願っていた」。

(ルカ22・15)

過越の食事であるミサ、その『祭儀の美』としての典礼について、教皇様の教えが述べられています。

その中でわたしが特にご紹介したいと感じたのが、ミサにおける「沈黙」の重要性についてです。

洗礼を受けた時、代母であるシスターから「ミサ中に何度か『祈りましょう』という場面があるから、その時は目を閉じて頭を少し下げて、静かに祈るのよ」と教わりました。

ミサのなかでの所作については、以前このページに書いたことがありますが、わたしはミサの中で特に大切にしているのが、この『祈りましょう』の時間です。

会衆全体に属する儀式行為の中で、沈黙は絶対的な重要性をもっています。

感謝の祭儀全体は、それに先立つ沈黙と、展開する儀式のあらゆる瞬間を特徴づける沈黙に浸されているのです。

回心の祈りの中に、「祈りましょう」という招きの後に、ことばの典礼の中に、奉献文の中に、そして聖体拝領の後に、沈黙が存在しています。

典礼的な沈黙とは、祭儀の行為全体にいのちを吹き込む聖霊の現存と働きのシンボル(象徴)なのです。

だからこそ典礼的な沈黙は、聖霊の多面的な働きを表現する力を持っているのです。

沈黙はみことばを聞く心構えを呼び覚まし、祈りを目覚めさせます。

そして、沈黙はわたしたちを、キリストの御からだと御血への礼拝へと向かわせます。

これらすべての理由から、わたしたちは細心の注意を払って沈黙と言うシンボリック(象徴的)な動作をするように呼ばれているのです。

沈黙を通して、聖霊はわたしたちを磨き、形づくります。

(52)

ミサのなかでの沈黙は、ある意味で「間(ま)」とも言えるかもしれません。

展開する儀式、シンボリックな所作、みことばの連続の中に織り込まれた「間」。

聖霊の働きを、わたしたち一人ひとりが体感するための「間」。

形式的に祭儀を進めない(受けない)ように、ミサの先唱をする際にわたしが特に気を付けているのも、「間」です。

ひとつひとつの典礼が進むたびに、わたしなりにごく小さな時間を置くようにしています。

久留米教会では、ミサの5分前までロザリオの祈りを行います。

そして、ミサまでの5分間、それぞれが静かに沈黙し、祈っています。

ミサが終わると、(すぐに立ち上がって帰る方もいますが)ほんの少しの時間だけ、皆がまた座り、沈黙の時間を持ちます。

沈黙にはじまり、祭儀中に訪れる沈黙を守り、沈黙のうちに終える。

次のミサで、これまでよりもう少しだけ、この沈黙を意識してみませんか?

・・・・・・・・・・

上智福岡高校の生徒たちが、夏休みに行ったカンボジアでの研修の報告をしにきてくれました。

毎年実施されている研修だそうで、多数の応募者の中から選抜された12名が参加したとのことでした。

久留米教会から派遣されている中島 愛さんとの交流もあったようで、貴重な体験をした高校生たちの生き生きとしたレポートに、多くの質問が投げかけられました。

ひとつの生

明日から10月、ようやく秋を感じ始めたというのに、色々な教会の行事のことを考え、個人的な予定を立てていたら、もう今年は終わった気分です。

ステンドグラスから差し込む光も、柔らかで、あたたかく感じます。

イスラエルが展開する報復攻撃が、新たな局面に入っています。

自国民を殺害され人質に取られた報復にハマスを撲滅する、とガザ地区を集中攻撃していたのが、いつの間にか、ハマスを支援しているヒズボラをも撲滅する、という作戦も同時進行しています。

ヒズボラは先週、テルアビブ近郊にあるイスラエルの対外特務機関モサド(Mossad)本部を標的とした報復攻撃を行いました。

数日後には、イスラエルがヒズボラの本部を攻撃し、最高指導者を殺害したと発表しました。

互いに「血の復讐をする者」(申命記19・6)となり、やられたから何倍にもしてやり返す「復讐」の連鎖は、エスカレートする一方のようです。

紀元前18世紀に制定されたとされるハンムラビ法典の、「目には目を、歯には歯を」という同害復讐法は有名ですが、この法典は犯罪に対して厳罰を加えることが主目的ではありません。

(もちろん、目をやられたら目をやり返せ、という意味でもありません。)

ハンムラビ法典はその目的を、「全土に正義をいきわたらせるため、悪事を撲滅するため、強者が弱者をしいたげないため」としています。

財産の保障なども含まれており、奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利が含まれている。

ハンムラビ法典は身分の違いによってその刑罰が異なるのに対し、旧約聖書の律法は身分の違いによる刑罰の軽重はない。

(Wikipediaより)

ハンムラビ法典は、次の序文から始まります。

敬虔なる君主で、神を畏れる朕ハンムラビをして国の中に正義を輝かせるために、悪者と奸者とを殲滅させるために、シャマシュ神のように黒い頭どもに向かって立ち昇り国土を照らすために、アヌ神とエンリル神とは朕の名をこう呼び給うた。

これは人びとの幸せを満たすためである。

世界の現代民法の根幹に影響を与えているとされるハンムラビ法典は、一般的に世間が持つイメージとは違い、弱者保護、人民の幸せを守るための法律なのです。

旧約聖書では、出エジプト記21章、レビ記24章、申命記19章の3か所に、この同害復讐に関する記述があります。

あなたの敵の牛あるいはろばが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。

もし、あなたを憎む者のろばが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。

必ず彼と共に助け起こさねばならない。

(出エジプト23・4~5)

これは動物愛護の掟ではなく、たとえ敵であってもせめてこのぐらいのことはするように、そうすれば関係の改善の糸口が開けるかもしれないという意味合いがあると思われます。

イエスは単刀直入に「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」と言われます。

この場合、キリストが求めておられる敵への愛の根拠は、ただ父である神が「悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる」かただからであり、目指すところは天の父の子となることです。

今道瑤子シスターは、「復讐」についてこう書いておられます。

あなた方も聞いているとおり、『あなたの隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。

しかし、わたしはあなたがたに言っておく。

あなた方の敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈りなさい。

それは、天におられる父の子となるためである。

天の父は、悪人の上にも善人の上にも太陽を昇らせ、正しい者の上にも正しくない者の上にも雨を降らせてくださるからである。

(マタイ5・43〜45)

30歳で逮捕されてから58年、1980年に最高裁で死刑判決が確定していた袴田巌さんが、9/26の再審によって無罪となりました。

袴田さんのニュースを見聞きするたびにいつも気になっていたのは、お姉様のひで子さんの存在です。

「人生を懸けてでも、弟の無実を証明する。それが自分の運命だと感じた。」という彼女は、御年91歳。

長年の拘禁生活で精神を病んでしまった袴田さん、弟の代わりに出廷したお姉様。

裁判長が判決を言い渡した最後に、「心身ともに健やかに、ひで子さんの健康を祈ります」と、時折言葉を詰まらせながら語りかけた、というニュースの記事を見て、心が痛くなりました。

この58年間という長い日々、取り返すことのできない人生について、判決が下りた今、どう考えておられるのだろうかと思いを巡らせています。

裁判を終えてインタビューに答えていらっしゃる様子、笑顔で何度も「ありがとうございました。」とおっしゃるお姿、「裁判長にねぎらいの言葉をかけてもらって、とてもうれしかった。皆さま、ありがとうございました」というお言葉。

わたしが彼女の立場だったとして、「うれしかった」「ありがとう」という言葉を発することができたか、、、、。

世界的仏教者のティク・ナット・ハンは、その著書『イエスとブッダ』の中で、このように言っています。

仏教徒はリインカーネーション(生まれ変わり)を信じています。

人間は幾度も生をくりかえすという考え方です。

仏教界では、リーインカネーションよりも、リバース(輪廻転生)という言葉のほうを好みます。

死後、あなたはふたたび生まれて、別の生を生きるのです。

キリスト教では、あなたの今の生は唯一無二のもので、このたったひとつの生があなたの救済の唯一のチャンスとなります。

あなたにあるのは、ただひとつの生だけです。

パウロ袴田さんとお姉さまに、この人生は過ぎ去ってしまったので、生まれ変わったら良い日々があるでしょう、などとは言えません。

「判決をもらって、58年なんか吹っとんじゃったみたいな気がする」とおっしゃっていましたが、お2人は、これからの人生をどのような思いでお過ごしになるでしょうか。

過ぎ去った日々を思い起こせ。

代々の年を顧みよ。

主は荒れ野で、獣の吼える不毛の地で、彼を見出し、彼を囲み、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。

今こそ、見よ、わたし、わたしこそがそれである。

わたしのほかに神はない。

わたしは殺し、また生かす。

わたしは傷つけ、また癒やす。

(申命記32・7、10、39)

人生

2024年の全国の100歳以上の高齢者は、2023年から3000人近く増えて9万5000人あまりで、女性が8万3958人(全体の88%)、男性が1万1161人との統計が発表されました。

1924年(大正13年)は、シャネルがリップスティックを初めて発表した年であり、日本初の大規模多目的野球場である甲子園球場が竣工し、越路吹雪・淡島千景・竹下登・相田みつを・力道山などが誕生した年でもあります。

1924年生まれの山頭原太郎神父様は、9/20に100歳を迎えられました。

まだまだお元気で、相変わらずお茶目で、みんなの人気者です。

以前は時々久留米教会のごミサに来てくださっていましたし、現在は久留米の施設にいらっしゃるということもあり、久留米教会で100歳記念ミサを開催しました。

アベイヤ司教様、森山司教様を始め、神父様方が各所からお越しになり、盛大なお祝いのミサとなりました。

山頭神父様がお説教で、色々なお話をしてくださいました。

365日前の、まさに今日、救急車で病院に運ばれました。

悪魔にやられた、と思うほどの痛みに苦しみました。

そのちょうど1年後に、司教様から「ミサで説教をしなさい」と言われてこの場にいます。

神様がこうして、また司祭としての道に帰してくださいました。

今、聖母の家という施設で、なんでもやってもらえて何不自由ない生活をしているのに、やはり寂しいです。

ステーキもトロも、何にもいらない。

ただ、どこかの教会で信者と過ごして、ミサを捧げたい。

それだけが望みです。

カトリック教会は今、衰え始めているのかもしれませんが、イエズス様は全く衰えていません。

司教や司祭だけではなく、あなたたち一人ひとりにイエズス様が力を与えてくださっていることを忘れないでください。

・・・・・・・・・

人生100年時代、と言われて久しいかと思いますが、自分がまだ折り返したばかりなのかと思うと、、、、(;'∀')

人の生とは、語り尽くすことのできない、100人100様の生き様です。

お前は白髪の人の前で起立し、老人を敬い、お前の神を畏れなければならない。

(レビ記19・32)

白髪は栄光の冠。

それは正義の歩みによって得られる。

(箴言16・31)

ヤコブの家よ、わたしに聞け、イスラエルの家のすべての残りの者よ、母の胎にいた時からわたしに担われてきた者たち、腹にいた時からわたしに背負われてきた者たちよ。

お前が老いるまで、わたしはその者である。

白髪になるまで、わたしは担う。

わたしは造り、わたしは背負う。

わたしは担い、わたしは救う。

(イザヤ46・3〜4)

このイザヤの言葉は、こうして書いていて、涙が出そうになります。

あと残りの人生がどのくらい与えられるか、見当もつきませんが、背負って救って頂かなければ。

山頭神父様の人生は、県内各地から集まってくださった、この参列者の溢れんばかりの愛が物語っています。