行事風景

四旬節に思う

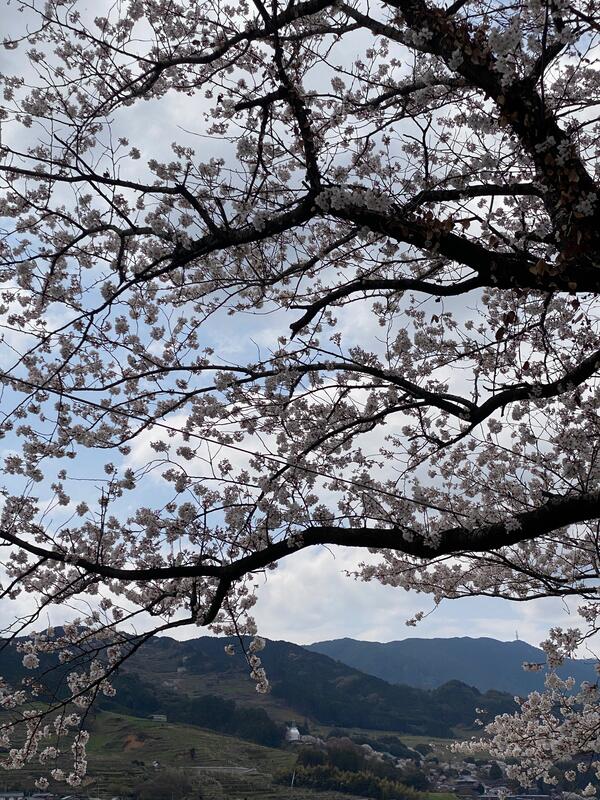

今年は朝晩の肌寒さがまだ続いていることが幸いし、桜を愛でる期間が長いので、我が家から見える耳納連山の中腹のいたるところにピンク色に染まった箇所が楽しめます。

イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化していた昨年、アメリカ各地の大学キャンパスでは、学生らが敷地を占拠し、ガザでの戦争に抗議する動きが盛んに行われていました。

そしてその後、大統領が変わり、激しい抗議行動が起きた名門大学を標的に、連邦資金を剥奪する大統領令が出されました。

さらに移民局に対し、グリーンカード(永住権)所持者を含め、デモに参加した外国人学生を国外退去させるよう指示しています。

政府の助成金の停止を言い渡されているのは、名門のプリンストン大学、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、ハーバード大学

https://japanese.joins.com/JArticle/332014

これまで守られてきた権利がいとも簡単に壊されています。

国益最優先という標榜の下、無駄を無くすために数万人単位で連邦職員が解雇されています。

世界では、民間企業のアメリカへの投資を中止する動きも始まり、報復の応酬が活発化しそうです。

変わらないと思っていたことが、こうも簡単に、大きく右に舵を切る様子をニュースで見聞きするたびに、イエス様の時代にインターネットが存在していたらどうなっていただろう、と想像します。

さて、過越の祭りと除酵祭が、二日後に迫っていた。

祭司長や律法学者たちは、策略を用いて何とかイエスを捕らえ、殺そうと謀った。

しかし、彼らは、「祭りの間はいけない。民衆が暴動を起こすかもしれない」とも言っていた。

(マルコ13・1〜2)

当時、過越祭の間の町の人口は通常の3倍ほどになったようです。

ユダヤ人たちの民族意識が最高潮に達するこの時を、あえて意図的にイエス様はご自分の使命の頂点の時として選ばれました。

(カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリーより抜粋)

情報があまりにも早く伝わるために起こること(例えば、韓国の大統領の罷免の裁判の際のデモ)を見ていて、イエス様のことを考えていました。

もし、あの時代に、イエス様が人々に語られた数々の言葉があっという間に世界に伝播していたら、いま私たちが信じているキリスト教はすぐにその流行が途絶えたのではないか、と思うのです。

使徒たちの命がけの宣教、初代教父たちの命を削るほどの奮闘。

2000年以上の歳月をかけて熟成され、イエス様の語られたことの本質を研究してきた学者だけでなく、信徒一人ひとりが教えを生活の中で昇華させてきたのが、現代のキリスト教です。

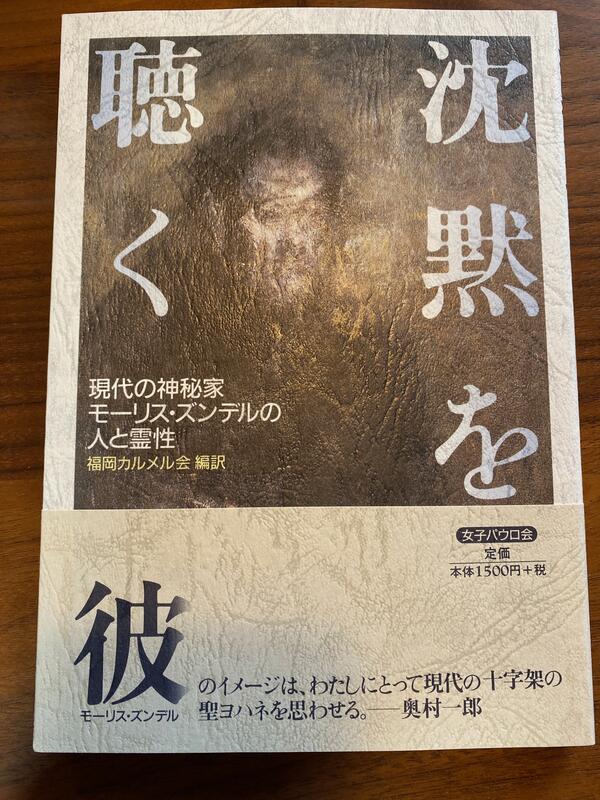

先日のサンパウロの出張販売で見つけた、この本を今読んでいます。

出だしから、目が覚める思いでした。

ズンデル神父は、50年ほど前に亡くなられたスイス人司祭です。

1930年代にはあまりに独創的すぎたその神学的思想、司牧の仕方などで、教会側からはほとんど無視され、同僚司祭たちからもつねに疑いの目で見られていたそうです。

何冊かの本を出されたのですが、この本は、彼の思想を一冊にまとめたものです。

少し、抜粋してご紹介します。

(紫の文字が本からの抜粋です)

「確かに、神のうちにはイエスの死の原因となった現実が永遠に存在しているはずです。

そしてある意味で、死ぬのは神であり、苦しむのは神であると言えるのです。

主のご受難にふさわしい次元を与えるためには、苦しむのは神であり、死ぬのは神であると言わねばならないのです」

公教要理にはこうあります。

「キリストは、その人性において、苦しみ、そして死んだ。

神性においては、苦しむことも、死ぬことも全くできなかった」

この箇所に照らしても、ズンデル神父の思想が当時は異端のように感じられていた、と本に書いてあります。

本のなかで解説を書かれている方は、こうおっしゃっています。

存在論的に言って、神は死ぬことはできない、それは確かです。

しかし、その死ねない神が死んだ、のがキリストの受難のことです。

愛の神秘です。

もし、人間キリストが死んだ、というだけのことなら、神秘でもなんでもありません。

ソクラテスも釈迦も、孔子も、すべて偉大な人が皆死にました。

その人たちの偉大さは「生き方」にありました。死んだことではありません。

もっと長く生きて、豊かな教えを説いてくれたほうがよかったと言えます。

これに対し、キリストの場合は違います。

そこでは、死そのものが生の無限の重味をあらわす神の愛の神秘となります。

ズンデルは、このことを明確に言ったまでです。

「死ぬのは神」という、この単語だけ見ると混乱するような思想に、目が覚める思いがしたのです。

キリスト教の教えの本質は、2000年前から変わらないはずです。

「神はあのときに死んだ」ということ。

わたしたちは、「復活された神」にいまこの瞬間も守られているということ。

イエス様の神としての死が意味することについて、四旬節のこの時こそとくに黙想したいと思います。