現代に生きる信仰

故教皇様について、インターネット上にはさまざまなAIによる画像や動画がアップされています。

有名人が「わたしが謁見した時の写真」として掲載しているものの中には、真偽が疑わしいものも多くありました。

天国でイエス様(と思われる男性)や帰天した歴代の教皇様方と楽しそうに語らっている動画も数多くあり、観ていて少し怖さを感じました。

「そうであったらいいな」が、AIによって具体的な映像で見られるというのは、なんだか夢がないと思うのは時代遅れでしょうか。。。

+++++++++++++++++++

故教皇様の『実績』をさまざまに評価分析された記事や、次の教皇候補の枢機卿についての推測も盛んに書かれています。

前回の記事に書きましたように、他の宗教との対話を実際に推進されたことは本当に大きな功績だったのではないでしょうか。

第二バチカン公会議で取りまとめられた公文書には、次のようなものがあります。

(カトリック中央協議会が発行している、公文書改訂公式訳から抜粋してご紹介します。

数字は公文書のページ数です。)

教会はムスリムも尊敬の念をもって顧みる。

彼らは、唯一の神、生きていて自存する神、あわれみ深い全能の神、天地の創造者、人間に語りかける神を礼拝しているからである。

イエスを神としては認めないとしても、預言者としては敬っているし、その母である処女マリアをも尊び、時には彼女に敬虔に祈りさえもするのである。

(386頁)

この聖なる教会会議は、教会の神秘を探究しつつ、新約の民とアブラハムの子孫を霊的に結びつけているきずなに心を留める。

というのは、キリストの教会は、自らの信仰と選びの始まりが神の救いの神秘に基づいてすでに族長たちとモーセと預言者たちのもとに見出されることを認めるからである。

信仰によってアブラハムの子であるすべてのキリスト信者がこの同じ族長の召命のうちに含まれており、・・・・。

異邦人である野生のオリーブの枝が接ぎ木されたよいオリーブの木の根によって養われていることをも忘れることはない。

(387頁)

前者はイスラム教のことを、後者はユダヤ教のことについて書かれています。

イスラム教にはまずアブラハムを重視しているという共通点があり、イエスを預言者としては敬っていて、その母マリアも尊んでいます。

ユダヤ教については、キリスト信者は血縁としてアブラハムの子孫ではないにしても、信仰によってアブラハムに連なっているのだ、つまり旧約聖書と新約聖書は深い結びつきがあるのだ、ということです。

そして、公文書のこの続きには、「教会はさらに、教会の土台であり柱であった使徒たちも、世界にキリストの福音をのべ伝えた多くの弟子たちも、ユダヤの民の出身であったことを忘れない」と書かれています。

1962年~1965年に開催された公会議でこのように宣言されただけではなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの一神教は、さまざまな違いを抱えながらも、同じ原点を有するという大きな共通点を互いに認め合ってもいます。

そのことを、身をもって、実際に行われた対話をもってわたしたちに示して、あたらめて教えてくださったのが故教皇様でした。

わたしたちは、現代に生きるキリスト者として、他宗教への正しい理解とふさわしい言動を心がけるべきだと考えさせられました。

公文書のこの一文が心に強く訴えてきました。

人間の条件の秘められた謎は昔も今も人間の心を奥深く揺さぶるものであるが、人々はこの謎についてさまざまな宗教に答えを願い求めている。

たとえば、人間とは何か、われわれの人生の意義と目的は何か、善とは何であり罪とは何であるか、苦しみは何から起こりどんな目的をもつのか、真の幸福に達するための道とはどんなものか、死とは何であり死後の裁きと報いとは何なのか、最後に、われわれの存在を包むとともにわれわれの始まりともなりわれわれの行き先ともなっているあの名状しがたい究極の神秘とは何なのか、というように。

(385頁)

宗教を信じるということは、こういうことなのだ、と改めて確信しました。

自分の幸せを望むためではなく、簡単に答えの出ない問について長い時間をかけて考え尽くし、丁寧に人生を生きていくこと。

信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確証することです(新共同訳)

信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです(フランシスコ会訳)

(ヘブライ11・1)

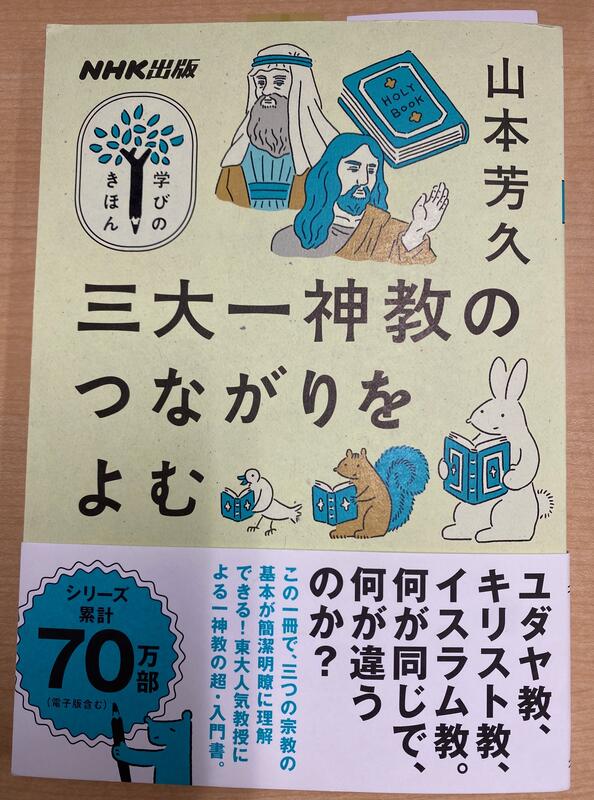

今回の記事は、山本芳久さんの新刊↓を参考にしました。